2022-2023 学年河北省保定市易县九年级上学期语文期中试

题及答案

1. 阅读下面文字,回答后面问题。

第一部分(1~4 题,共 21 分)

【甲】秋意渐浓,位于易县城西南的易水湖,山势雄奇险峻,一湾碧水清 chè( )

明净。忽然,一群黑身红喙的大鸟打破了水面的平静,它们有的降落在水边,有的在湖 pàn

(

)低飞觅食,还有的

地踱着步…

【乙】作为一名教育工作者,我感到无比光荣与自豪,我将结合自身工作,牢记初心使

命,笃( )行不怠( ),踔厉奋发,在更高的起点上扛重担、育英才,不断为教育事

业增光添彩。

(1)根据甲段中的拼音写出相应汉字。

(2)根据甲段的语境在横线处填上一个适当的词语。

(3)在乙段中给加点字注音。

(4)乙段中“踔厉奋发”的“踔”字,既不知其音,也不知其意,恰好身边有《现代汉语

词典》可利用,我们应采用_______查字法,先查______部,再查_______画,查出结果读

“chuō”。

【答案】(1)澈 畔

(2)悠闲

(3)dǔ dài

(4)

①. 部首

②. 足

③. 8

【解析】

【小问 1 详解】

本题考查字形。

清澈.(chè):形容清而透明;

湖畔.(pàn):指湖的边界,即湖边;

【小问 2 详解】

本题考查选填词语。

结合“忽然,一群黑身红喙的大鸟打破了水面的平静,它们有的降落在水边,有的在湖 pàn

(

)低飞觅食,还有的

地踱着步”可知,鸟儿踱步应该是十分地悠闲,故可

在横线处填上“悠闲”。

�

【小问 3 详解】

本题考查字音。

笃行不怠(dǔ xíng bù dài):做事踏踏实实,一心一意,坚持不懈。

【小问 4 详解】

本题考查查字典。

“踔”在不知其音,也不知其意的情况下,可借助《现代汉语词典》,采用部首查字法,先

查“足”部,再查“卓”八画,查出结果读“chuō”,意思是跳,跳跃,超越。

2. 在下面横线上写出相应的句子。

(1)泱泱中华,自古以来就重视家风重视亲情。重阳登高,怀念亲人,便有王维的“独在

异乡为异客,每逢佳节倍思亲”;中秋把酒,对月遥祝,便有苏轼的“_______________,

_______________”美好祝福。

(2)李白的诗里有一种豪迈之气。他偏好那些宏大的、壮观的物象,如大鹏、沧海..、长风..、

雪山等,构成了雄奇壮伟的诗歌意象。加点的词语让我们联想到李白《行路难》(其一)中

的诗句:“___________________,__________________”。

(3)时代楷模黄文秀,生前是广西壮族自治区百色市百坭村第一书记,为了帮助村里脱贫,

她帮村里引进了砂糖橘种植技术,帮村民做起了电商;为了整治村里环境,她给村里建了垃

圾池;为了让村里孩子了解外面的世界,她联系母校志愿者来村里和孩子们一起活动……她

的忙碌带来了她渴望的收获,昔日的贫困山村发生了可喜的变化,可风雨无情,2019 年 6

月 19 日,她的生命永远定格在了 30 岁。她闪光的生命不禁让我想起与民同乐,让我想起了

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。文段中的话涉及到了两篇文言文,分别是:

《_____________________》。《______________________》

【答案】 ①. 但愿人长久

②. 千里共婵娟

③. 长风破浪会有时

④. 直挂云

帆济沧海

⑤. 醉翁亭记

⑥. 岳阳楼记

【解析】

【详解】本题考查默写常见的名句名篇。

(1)根据“中秋把酒,对月遥祝”“苏轼”可知,是“但愿人长久,千里共婵娟”,注意

“婵娟”不能写错;

(2)根据“沧海”“长风”可知是李白《行路难》(其一)中的诗句:长风破浪会有时,直

挂云帆济沧海。注意“济、沧海”不能写错;

(3)根据“她闪光的生命不禁让我想起与民同乐”可知是《醉翁亭记》;根据“先天下之忧

�

而忧,后天下之乐而乐”可知是《岳阳楼记》。

3. 下列加点的成语使用错误的一项是( )

A. 只要我们破除迷信,解放思想,就一定能创造出前无古人....的奇迹。

B. 少年韦东奕在学习过程中遇到问题,会主动向老师请教,虚心学习,不耻下问....。

C. 柳宗元携亲友一行六人游览人迹罕至、凄清幽静的小石潭,其醉翁之意不在酒

.......啊。

D. 儿时那棵树,在记忆中似乎永远有取之不尽、用之不竭的枣子,无论我们怎样暴殄天物....,

任意挥霍,可总也糟蹋不完。

【答案】B

【解析】

【详解】本题考查成语的理解与运用。

A.前无古人:指以前的人从来没有做过的或者从没有过的。也指空前的。使用正确;

B.不耻下问:向比自己地位低、知识少的人请教,不觉得耻辱。韦东奕向老师请教,是向比

自己地位高、知识丰富的人请教,对象不符,使用不当;

C.醉翁之意不在酒:本意指醉翁即作者的情趣不在喝酒,而在于欣赏山里的风景;后用来表

示本意不在此而在别的方面,或别有用心。使用正确;

D.暴殄天物:原指残害灭绝天生万物,后指任意糟蹋东西,不知爱惜。使用正确;

故选 B。

4. 读书可以丰富我们的心灵世界和精神世界。某校特地举办了以“不负韶华,正是少年读

书时”为主题的读书日活动,邀请你参与到活动中来。

(1)请你为此次活动拟写一则宣传标语。

(2)下面是兰兰和小天就“读课外书对我们的课内学习是否用”的讨论,请你根据他们的

观点补全兰兰或小天的讨论内容。

小天:我认为读课外书对我们的课内学习没用,在我们考试的时候很少会考到课外学习的那

些知识,读课外书对我们的课内学习帮助并不大。

兰兰:不,我并不这样认为,①_______________________________

小天:你说得有一定的道理,②_______________________________

兰兰:我们可以在学好课内知识的同时,利用自己闲暇的时间去读课外书,其实并不会占用

太多我们学习课内知识的时间。

小天:你说得对,通过读课外书,我们也能了解不少生活常识,也是挺好的呢。

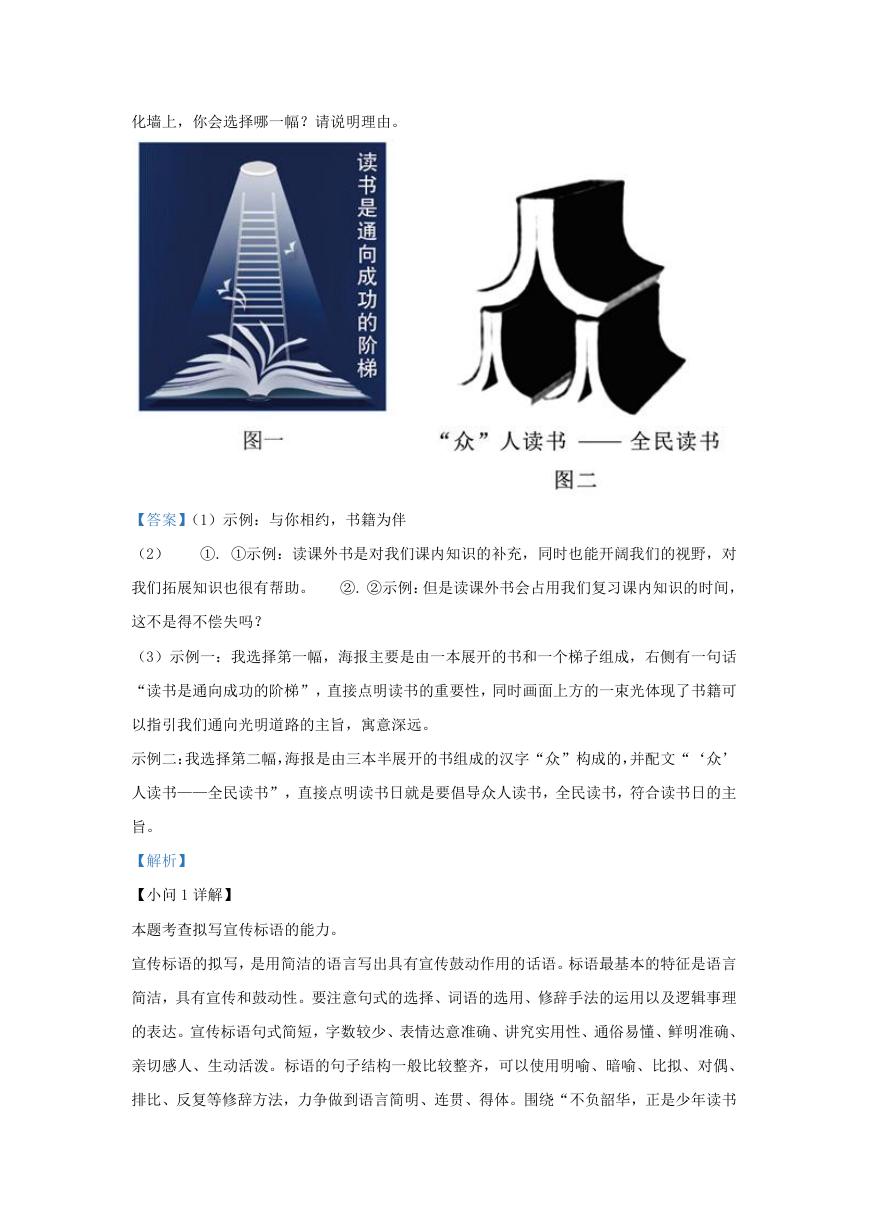

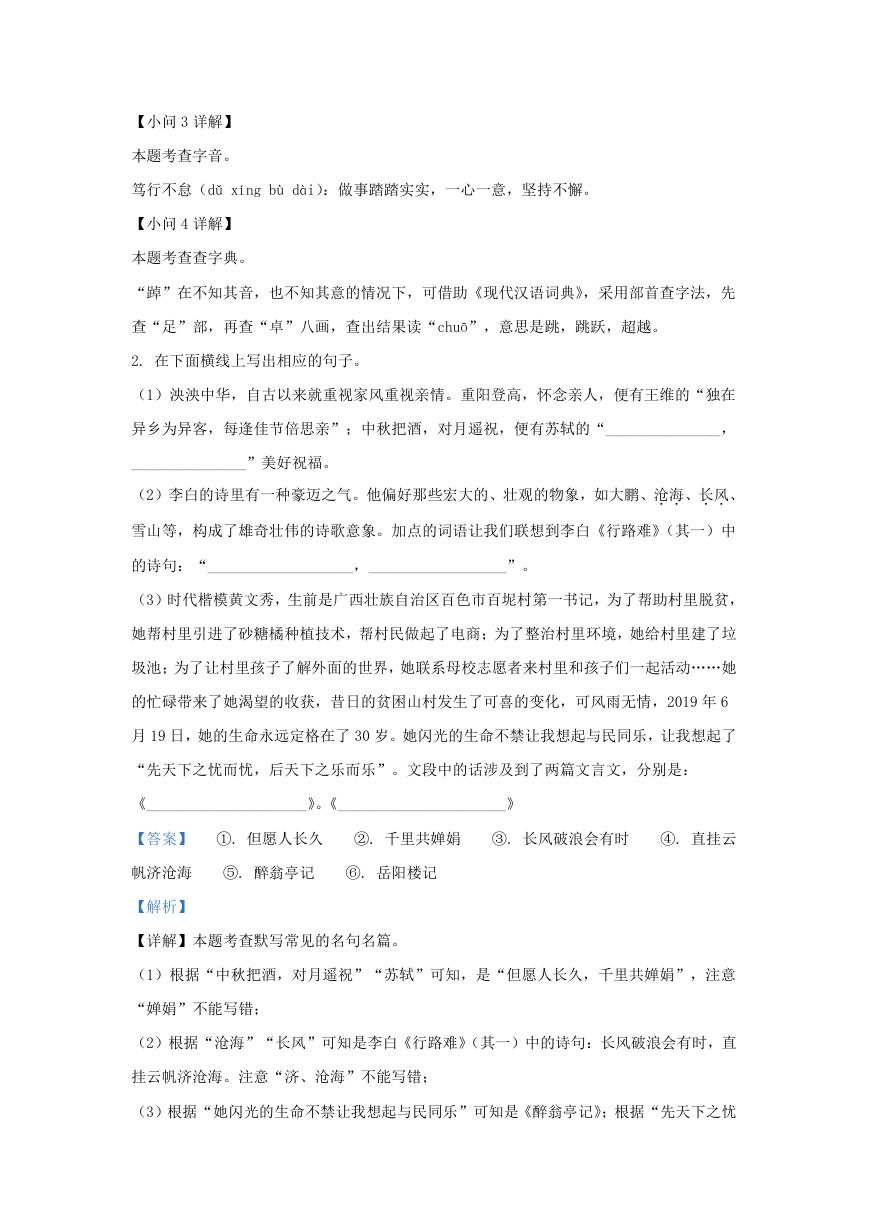

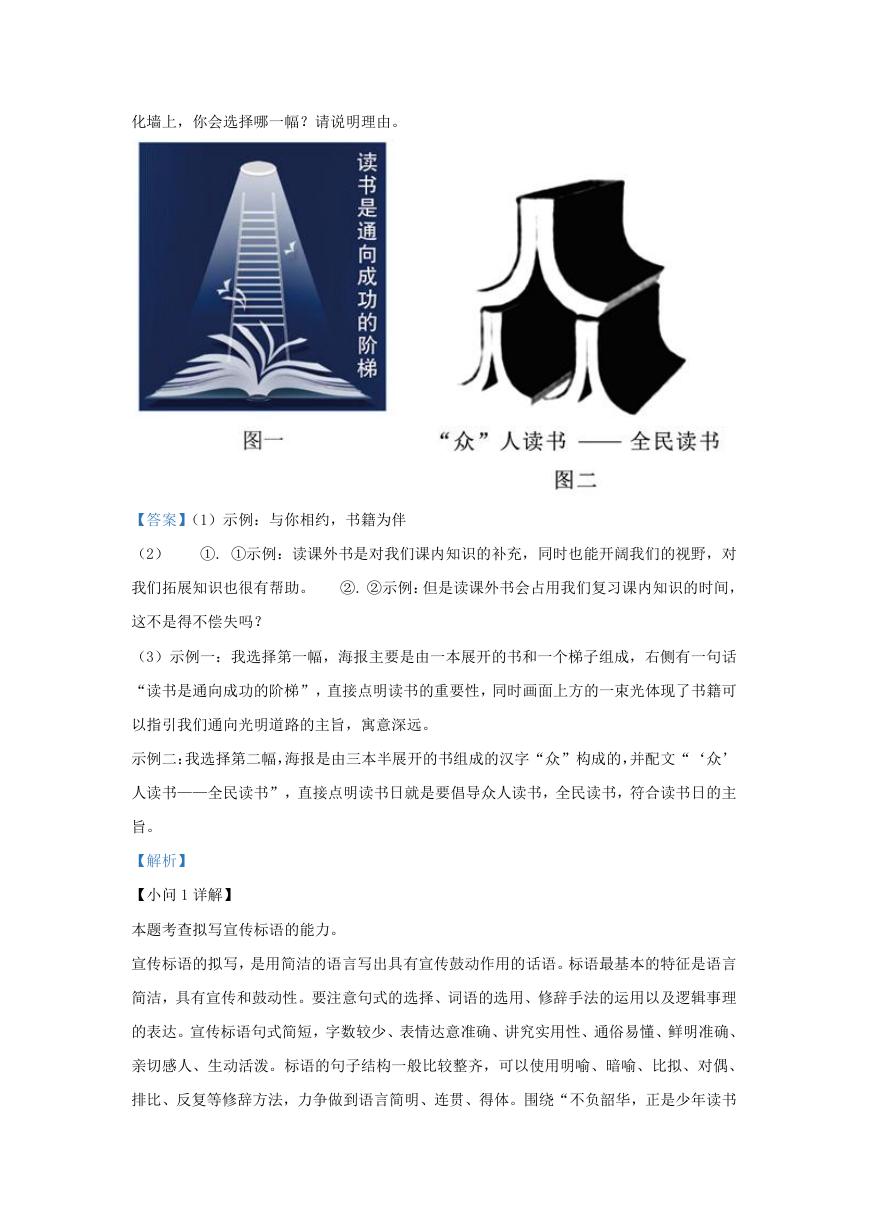

(3)下面分别是两位同学为本次活动设计的宣传海报,如果让你选择其中一幅贴在本班文

�

化墙上,你会选择哪一幅?请说明理由。

【答案】(1)示例:与你相约,书籍为伴

(2)

①. ①示例:读课外书是对我们课内知识的补充,同时也能开阔我们的视野,对

我们拓展知识也很有帮助。 ②. ②示例:但是读课外书会占用我们复习课内知识的时间,

这不是得不偿失吗?

(3)示例一:我选择第一幅,海报主要是由一本展开的书和一个梯子组成,右侧有一句话

“读书是通向成功的阶梯”,直接点明读书的重要性,同时画面上方的一束光体现了书籍可

以指引我们通向光明道路的主旨,寓意深远。

示例二:我选择第二幅,海报是由三本半展开的书组成的汉字“众”构成的,并配文“‘众’

人读书——全民读书”,直接点明读书日就是要倡导众人读书,全民读书,符合读书日的主

旨。

【解析】

【小问 1 详解】

本题考查拟写宣传标语的能力。

宣传标语的拟写,是用简洁的语言写出具有宣传鼓动作用的话语。标语最基本的特征是语言

简洁,具有宣传和鼓动性。要注意句式的选择、词语的选用、修辞手法的运用以及逻辑事理

的表达。宣传标语句式简短,字数较少、表情达意准确、讲究实用性、通俗易懂、鲜明准确、

亲切感人、生动活泼。标语的句子结构一般比较整齐,可以使用明喻、暗喻、比拟、对偶、

排比、反复等修辞方法,力争做到语言简明、连贯、得体。围绕“不负韶华,正是少年读书

�

时”的主题来写,言简意赅,表达清晰,突出其宣传性。

示例一:书籍点亮人生,书香洋溢校园。

示例二:浸润书香,为人生奠基;畅游书海,享阅读快乐。

【小问 2 详解】

本题考查语言表达能力。

①根据“小天:我认为读课外书对我们的课内学习没用”“兰兰:不,我并不这样认为”可

知,应从“读课外书对学习有益”的角度阐述理由,如读课外书可以拓展我们的知识、可以

开阔我们的眼界,了解到我们未见过、未接触过的东西,对课内的学习是一种补充,学习既

要学习课内的知识,也要学习课外的知识,对中学生而言,读课外书是一种很简单有效的学

习办法。

示例:我认为读课外书是对课内知识的一个有效的补充,对我们的学习很有好处。

②根据“小天:我认为读课外书对我们的课内学习没用”以及小兰的反驳“利用自己闲暇的

时间去读课外书,其实并不会太占用我们学习课内知识的时间”等语句可知,小天从读课外

书会占用学习课内知识的时间方面提出质疑。表述时要注意语言表达的得体。

示例:但中学生学习时间本来就很紧张,读课外书会占用我们的学习时间,这并不是因小失

大吗?

【小问 3 详解】

本题考查图文转换能力。

此题答案不唯一,可任选一幅,先介绍图画内容,再说明其优点。语句通顺,言之有理,字

数符合要求即可。

若选图一,可知图片上主要由一本展开的书和一架梯子组成,梯子的顶部有一束光照射下来,

右侧写着一句话“读书是通向成功的阶梯”,因此我们可知,这幅图寓意着书籍犹如梯子,

可以引领我们走向光明,带领我们走向更好的未来,由此可知读书的重要性,寓意深远。符

合“不负韶华,正是少年读书时”为主题的读书日活动主题。

若选图二,我们可观察:海报由三本半打开的书构成一个汉字“众”的字样,并在旁边配文

“‘众’人读书——全民读书”,意在告诉人们,读书日就要提倡人人读书,众人读书,全

民阅读。符合“不负韶华,正是少年读书时”为主题的读书日活动主题。

第二部分(5~20 题,共 49 分)

一、(5 分)

阅读下面两首诗,完成下面小题。

�

咸阳城东楼

许浑

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。行人莫问当年事,故国东来渭水流。

5. 从体裁看本诗属于______________ 。

6. 这 是一首吊古伤今诗,诗人登上咸阳城楼,极目远眺,忽而生出“_________”(请用原

文内容作答)。诗中千古名句“山雨欲来风楼”,常用于比喻

_____________________________。

7. 这首诗即景抒情,诗人通过写景抒发了什么情怀?

【答案】5. 律诗

6.

①. 万里愁

②. 重大事件发生前的紧张气氛。

7. 抒发了对历史沧桑、国家衰败的无限感慨。

【解析】

【5 题详解】

本题考查诗歌的体裁。

从体裁上分为古体诗和近体诗。古体诗没有一定的格律,是古代的“自由诗”,一般分为四

言诗、五言古体、七言古体、杂言体。近体诗有严格的格律,句数、字数、押韵、平仄等都

有一定的规则,分为律诗和绝句。律诗和绝句的区别主要在于句数上。绝句共有四句,律诗

共有八句。

本诗属于律诗。

【6 题详解】

本题考查对诗歌内容的理解。

①“一上高城万里愁”诗人一登上咸阳高高的城楼,向南望去,远处烟笼蒹葭,雾罩杨柳,

很像长江中的汀洲。诗人游宦长安,远离家乡,一旦登临,思乡之情涌上心头。万里之愁,

正以乡思为始:“一上”表明触发诗人情感时间之短瞬,“万里”则极言愁思空间之迢遥广

大,诗人登上咸阳城楼,极目远眺,忽而生出“万里愁”的情愫。

②“山雨欲来风满楼”意思是:山雨将要到来,满楼风声飒飒。现常用来比喻重大事件发生

前的紧张气氛。

【7 题详解】

本题考查诗歌蕴含的情感。

“鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋”写晚眺近景,虚实结合:山雨将到,鸟雀仓皇逃入遍

�

地绿芜,秋蝉悲鸣躲在黄叶高林,这些是诗人眼前的实景。但早已荡然无存的“秦苑”“汉

宫”又给人无尽的联想——禁苑深宫,而今绿芜遍地,黄叶满林;唯有鸟雀和虫鸣,不识兴

亡,依然如故。历史的演进,王朝的更替,世事的变化沧桑,把诗人的愁怨从“万里”推向

“千古”,以实景叠合虚景,历史沧桑、国家衰败的无限感慨油然而生。

二、(13 分)

阅读下面文言文,完成下面小题。

汪遵,宣州泾县人。幼为小吏昼夜读书良苦人皆不觉。遵初与乡人许棠友善,工为绝句

诗,而深自晦密①。以家贫难得书,必借于人,彻夜强记,棠实不知。一旦辞役就贡②,棠时

先在京师,偶送客至灞、沪③间,忽遇遵于途,行李索然④,棠讯之曰:“汪都⑤何事来?”

遵曰:“此来就贡。”棠怒曰:“小吏不忖,而欲与棠同研席⑥?”甚侮慢之。后遵成名五

年,棠始及第。汪遵,家贫借书,以夜继日,古人阅市偷光,殆不过此,昔沟中之断,今席

上之珍⑦,丈夫自修,不当如是耶?

【注释】①晦密:秘藏不露。②就贡:进京应举。③灞、沪:灞水、沪水。④索然:简陋的

意思。⑤都:小吏的称呼。⑥研席:砚台与坐席,指学习。⑦席上之珍:筵席上的珍品,比

喻人才。

8. 用“/”给下面的句子断句。(断 2 处)

幼为小吏昼夜读书良苦人皆不觉。

9. 解释下列句子中加点的词语。

(1)工.为绝句诗

(2)汪都何.事来

工:__________________

何:__________________

(3)而欲.与棠同研席

欲:__________________

(4)棠始.及第

始:__________________

10. 把下列句子翻译成现代汉语。

(1)以家贫难得书,必借于人。

(2)古人阅市偷光,殆不过此。

11. 文中写汪遵与许棠的故事有什么作用?

【答案】8. 幼为小吏/昼夜读书良苦/人皆不觉。

9.

①. 擅长

②. 什么

③. 想,要

④. 才

10. (1)因为家境贫穷很难买得起书,一定得向别人借阅。(2)古人在闹市中学习,借邻

居家灯光学习,也不过如此。

�

11. 通过家境、读书态度与读书成果的对比,突出汪遵刻苦好学,勤奋努力。(意思对即可)

【解析】

【8 题详解】

本题考查文言断句。

根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。本句

句意为:少年时是个小吏,昼夜读书学习很刻苦,人们都不知道。

根据句意可断句为:幼为小吏/昼夜读书良苦/人皆不觉。

【9 题详解】

本题考查重点词语在文中的含义。词语解释时要注意词语在具体语言环境中的用法,如一词

多义、古今异义、词类活用、通假字等现象。

(1)句意:擅长作绝句诗。工:擅长。

(2)句意:汪衙役怎么到这儿来了? 何:什么。

(3)句意:却想要和我在一起学习吗? 欲:想。

(4)句意:许棠才考中进士。始:才。

【10 题详解】

本题考查文言句子的翻译。翻译文言语句要抓住句子中的关键词汇,做到译句文从字顺,符

合现代汉语语法规范。注意重点词的解释:

(1)以,因为;必,一定。

(2)阅,学习;殆,大概。

【11 题详解】

本题考查对文章内容的理解。

从文中“幼为小吏昼夜读书良苦人皆不觉”“以家贫难得书,必借于人,彻夜强记,棠实不

知”“后遵成名五年,棠始及第”可知,汪遵昼夜苦读,刻苦学习,家境贫寒,借别人的书

彻夜苦读强记,而作为好朋友的许棠都不知道汪遵私底下这么刻苦,在如此的学习态度之下,

汪遵考中进士五年之后,许棠才考中进士。通过汪遵与许棠家境、读书态度与读书成果的对

比,突出汪遵刻苦好学,勤奋努力。

【点睛】参考译文:

汪遵,宣州泾县人。少年时是个小吏,昼夜读书学习很刻苦,人们都不知道。汪遵当初与同

乡人许棠是好朋友,擅长作绝句诗,却深自韬晦,秘藏不露。(汪遵)因家里贫穷,很难得

到书,定要向别人借书,(借来书后)彻夜苦读强记,而许棠一点儿也不知道。(汪遵)有一

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc