2021-2022 年湖南湘西州永顺县六年级下册期末语文试卷及

答案(部编版)

考生注意:本卷共三道大题,满分 100 分,时量 90 分钟。

第一部分:积累与运用

1. 看拼音,借助语境写字词。

(1)遇到困难时,我们要像鲁滨逊一样,努力 kòng zhì(

)自己的 yōu shāng(

克服 kǒng jù(

)心理,保持 xīn píng qì hé(

)的心态,沉着 lǐ zhì(

),

)

应对。

(2)雨后,公园的草坪绿得愈发浓郁。几株郁金香 diǎn zhuì(

)其间,它们 yī wēi

(

)在一起,浅笑盈盈。我被眼前的美景 táo zuì(

)了,内心也不由得细腻

róu ruǎn (

)起来,一种悠然的情愫在心中 dàng yàng(

)。

【答案】

①. 控制

②. 忧伤

③. 恐惧

④. 心平气和

⑤. 理智

⑥.

点缀

⑦. 依偎

⑧. 陶醉

⑨. 柔软

⑩. 荡漾

【解析】

【详解】本题考查看拼音写汉字。

读选文,联合上下文的意思写出拼音对应的汉字,写完后再拼读一遍,不要写错别字。注意

“制、忧、惧、偎、缀、醉、柔、漾”汉字较复杂,容易写错,书写时要仔细。

二、选择正确的答案。(填序号)。

2. 下列加点字的读音完全正确..的一项是(

)

A. 计较.(jiǎo)

澎湃.(bài)

B. 忧虑. (lù)

细腻.(nì)

C. 奚.落(xī)

锤.炼(chuí)

D. 抽噎.(yiè) 锲.而不舍(qiè)

【答案】C

【解析】

【详解】本题考查对字音的辨析。

A.计较(jiǎo)——(jiào);澎湃(bài)——(pài)。

B.忧虑 (lù)——(lǜ)。

D.抽噎(yiè)——(yē)。

3. 下列加点字的解释不正确的一项是(

)

A. 自愧弗.如(不)

B. 游园不值.(遇到)

�

C. 无独有偶.(双、对)

D. 谁道人生无再少.(少数)

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查字词解释。

D.“谁道人生无再少”出自宋代苏轼的《浣溪沙.游蕲水清泉寺》,意思:谁说人生就不能

再回到少年时期?“少”的意思是:少年时代。

故选 D。

4. 下列句子中画线词语使用不怡当...的一项是(

)

A. 这种卖国求荣、残害忠良的奸臣,真是死得其所。

B. 作业落在家里,你在教室里翻遍书包也无济于事。

C. 见微知著,小小的言行足以反映岀一个人的教养和修为。

【答案】A

【解析】

【详解】本题考查词语搭配。

A.死得其所:形容死得有意义、有价值(所:处所,地方)。用来形容奸臣不恰当。

故选 A。

5. 下列说法中不正确...的一项是(

)

A. 语言,也就是说话,好像是极其轻松、平常的事儿。(运用比喻)

B. “勇夺第一”“喜获金牌”“摘得桂冠”“拔得头筹”(意思相近)

C. 我简直诧异得快要爆炸了,这样残酷无情的污蔑。(运用夸张)

【答案】A

【解析】

【详解】本题考查修辞手法和近义词。

A.结合“语言,也就是说话,好像是极其轻松、平常的事儿”可知,句子没有本体和喻体,

故不是比喻句。

故选:A。

6. 下列诗句没有被赋予人的品格或志向的一项是(

)

A. 粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

B. 不要人夸好颜色,只留清气满乾

坤。

C. 碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝练。

D. 荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜

�

枝。

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】本题考查诗词名句理解。

A 项:明代于谦的《石灰吟》千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉骨碎身浑不怕,要留清

白在人间。

第三句“粉身碎骨浑不怕”。“粉身碎骨”极形象地写出将石灰石烧成石灰粉,而“浑不

怕”三字又使我们联想到其中可能寓有不怕牺牲的精神。至于最后一句“要留清白在人间”

更是作者在直抒情怀,立志要做纯洁清白的人。

B 项:元朝王冕的《墨梅》吾家洗砚池边树,个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色,只留清气

满乾坤。

三、四两句盛赞墨梅的高风亮节。它由淡墨画成,外表虽然并不娇艳,但具有神清骨秀、高

洁端庄、幽独超逸的内在气质;它不想用鲜艳的色彩去吸引人,讨好人,求得人们的夸奖,

只愿散发一股清香,让它留在天地之间。这两句正是诗人的自我写照。王冕自幼家贫,白天

放牛,晚上到佛寺长明灯下苦读,终于学得满腹经纶,而且能诗善画,多才多艺。但他屡试

不第,又不愿巴结权贵,于是绝意功名利禄,归隐浙东九里山,作画易米为生。“不要人夸

颜色好,只留清气满乾坤”两句,表现了诗人鄙薄流俗,独善其身,不求功勋的品格。

C 项:唐代贺知章的《咏柳 》碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月

春风似剪刀。

第一句写树,将树拟人化,让人读时能感觉出柳树就像一位经过梳妆打扮的亭亭玉立的美人。

这里的“碧玉”应该是有两层含义:一是碧玉这名字和柳的颜色有关,“碧”和下句的

“绿”是互相生发、互为补充的。二是碧玉这个字在人们头脑中永远留下年轻的印象。“碧

玉”二字用典而不露痕迹,南朝乐府有《碧玉歌》,其中“碧玉破瓜时”已成名句。还有南

朝萧绎《采莲赋》有“碧玉小家女”,也很有名,后来形成“小家碧玉”这个成语。“碧玉

妆成一树高”就自然地把眼前这棵柳树和古代的妙龄少女联系起来,而且联想到她穿一身嫩

绿,楚楚动人,充满青春活力。 第二句就此联想到那垂垂下坠的柳叶就是少女身上垂坠

的绿色丝织裙带。中国是产丝大国,丝绸为天然纤维的皇后,向以端庄、华贵、飘逸著称,

那么,这棵柳树的风韵就可想而知了。

�

D 项:宋代苏轼的《赠刘景文》荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。一年好景君须记,正是

橙黄橘绿时。

这首诗是诗人写赠给好友刘景文的。诗的前两句写景,抓住“荷尽”、“菊残”描绘出秋末

冬初的萧瑟景象。“已无”与“犹有”形成强烈对比,突出菊花傲霜斗寒的形象。后两句议

景,揭示赠诗的目的。说明冬景虽然萧瑟冷落,但也有硕果累累、成熟丰收的一面,而这一

点恰恰是其他季节无法相比的。诗人这样写,是用来比喻人到壮年,虽已青春流逝,但也是

人生成熟、大有作为的黄金阶段,勉励朋友珍惜这大好时光,乐观向上、努力不懈,切不要

意志消沉、妄自菲薄。

7. 根据学过的内容壊空。

(1)《学弈》:虽_____,_____。为 是_____?曰:非然也。

(2)《匆匆》:过去的日子如轻烟,被_____,如薄雾,被_____。

(3)“苟利于民,_____;_____,_____。”这句话让我们明白:如果能使百姓获益,不必

效法古人的规定;如果能把事情做得完美,就不必遵循旧的法则。

(4)《长歌行》中的名句:“少壮不努力,_____。”劝勉我们要珍惜青春,积极进取,不

要老来空自悲叹;而苏轼却在他的《浣溪沙》中用“谁道人生无再少?_____!_____。”希

望人们不要空发衰老的哀叹,只要有自强不息的精神,什么时候努力都为时不晚。

(5)为了这次艺术素养大赛,明明可是下了一番苦功练习钢琴曲,结果他却因为紧张没能

进入决赛,而花花本没想参加这次艺术素养大赛,却因为另一位参赛同学生病而临时顶替,

谁知得了个一等奖回来。这真是“_____,_____。”

【答案】

①. 与之俱学

②. 弗若之矣

③. 其智弗若与

④. 微风吹散了

⑤. 初阳蒸融了

⑥. 不必法古

悲

无心插柳柳成荫

⑩. 门前流水尚能西 ⑪. 休将白发唱黄鸡 ⑫. 有意栽花花不发 ⑬.

⑧. 不必循旧

⑦. 苟周于事

⑨. 老大徒伤

【解析】

【详解】本题考查课文及名言警句的默写。

(1)书写时要注意“俱”“矣”的正确写法。

(2)书写时要注意“微”“散”“蒸”“融”的正确写法。

(3)书写时要注意“必”“周”的正确写法。

(4)书写时要注意“徒”“悲”“流”“休”的正确写法。

(5)书写时要注意“栽”“意”“插”“柳”的正确写法。

�

第二部分:阅读与欣赏

课内阅读,完成文后习题。

两小儿辩日

①孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

②一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

③一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

④一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盛物的器皿(

),此不为远者小而近者

大乎?”

⑤一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

⑥孔子不能决也。

⑦两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

8. 本文选自《______》。

9. 根据文中画“

”部分的解释,在括号里写出正确的古词语。

10. 对下列重点词语解释错误的一项是(

)

A. “我以日始出时去人近”(去:离开。)

B. “及其日中如探汤”(汤:古义为热水,今义为菜的汁水。)

C. “孔子不能决也”(决:判断。)

11. 翻译句子。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

____________

“两小儿辩日”两小儿观点是什么?他们是怎样说明自己观点的?

______________________

【答案】8. 列子·汤问

9. 盘盂

10. B

11.

①. 两个小孩子笑着对孔子说:“是谁说你智慧多呢?”

②. 一儿认为太阳刚

出来时离人近,中午离人远;另一儿认为太阳刚出时离人远,中午离人近。

一儿从视觉的角度来说明观点的,另一儿是从触觉的角度来说明观点的。

【解析】

【8 题详解】

本题考查文学常识。

《两小儿辩日》选自《列子·汤问》,文章讲述了(两小儿争辩太阳在早晨和中午距离人们

�

远近的问题,使孔子不能判断谁是谁非的事),说明了两小儿善于观察、说话有理有据和孔

子实事求是的态度。

【9 题详解】

本题考查字词解释。

结合参考译文可知,“日初出大如车盖,及日中则如盛物的器皿”的意思是:太阳刚升起时

大得像一个车盖,到了中午时小得像个盘盂。故“万物的器皿”指的是“盘盂”。

【10 题详解】

本题考查对词语的理解。

B.“汤”的古义为热水,今义为食物煮熟后得到的汁水。“今义为蔬菜的汁水”说法错误。

故选 B。

【11 题详解】

本题考查翻译句子和文言文的理解。

曰:说;孰:谁;为:同“谓”,说;汝:你。故句子的意思是:两个小孩子笑着对孔子说:

“是谁说你智慧多呢?”

结合“一儿曰:‘我以日始出时去人近,而日中时远也。’一儿曰:‘我以日初出远,而日

中时近也。’”可知两小儿的观点。

结合“日初出大如车盖,及日中则如盛物的器皿,此不为远者小而近者大乎?”可知,一儿

是以视觉的角度来说明自己的观点的。结合“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近

者热而远者凉乎”可知,一儿是以触觉的角度来说明自己的观点的。

【点睛】参考译文:

孔子到东方游学,看到两个小孩为什么事情争辩不已,便问是什么原因。一个小孩说:“我

认为太阳刚出来的时候离人近,而中午的时候离人远一些。”另一个小孩却认为太阳刚出来

的时候离人远,而中午的时候离人近一些。第一个小孩说:“太阳刚出来的时候大得像车上

的篷盖,到中午却像个盘子,这不是远的时候看起来小而近的时候看起来大的道理吗?”第

二个小孩说:“太阳刚出来的时候有清凉的感觉,到了正午热得像把手伸进热水里一样,这

不是近的时候感觉热而远的时候感觉凉的道理吗。”孔子也不能判断是谁对。两个小孩笑着

说:“谁说你的知识渊博呢?”

阅读非连续性材料,完成文后的练习。

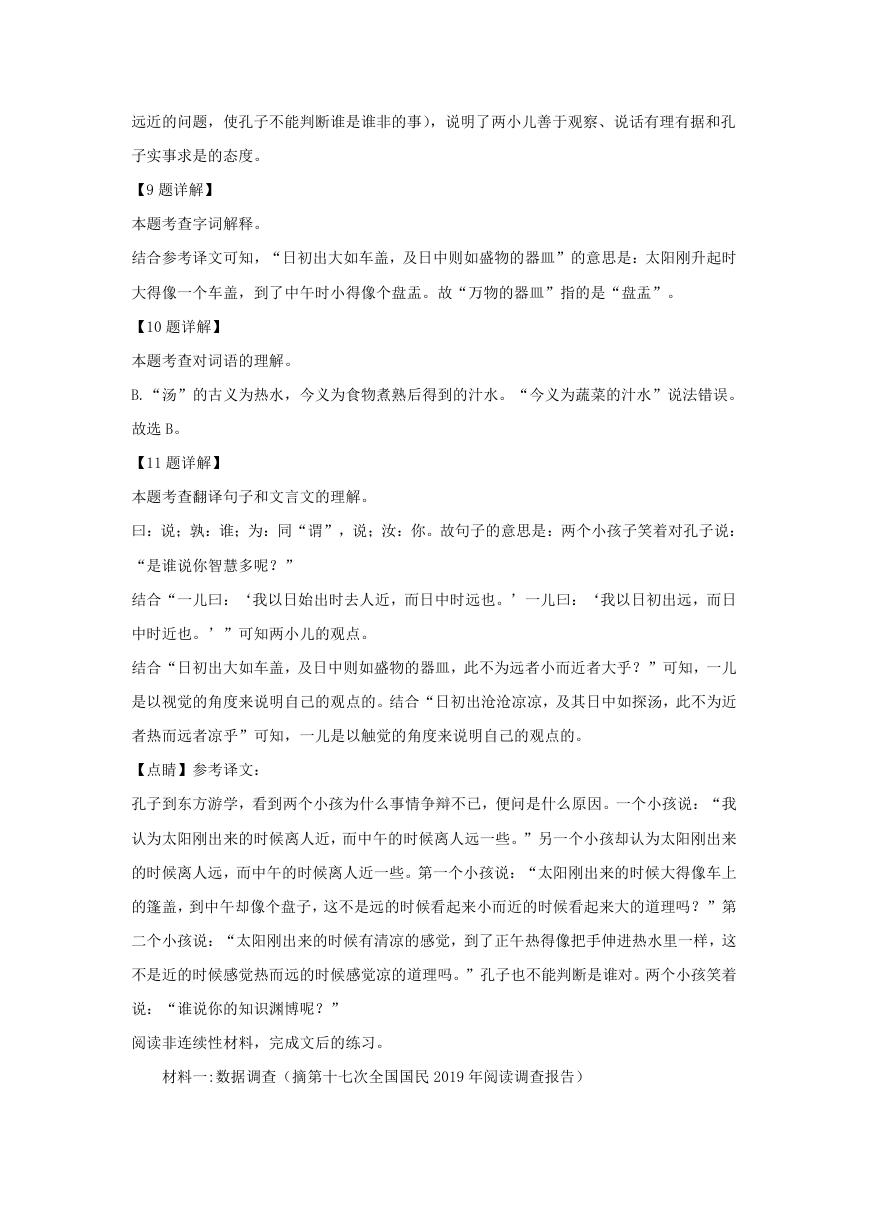

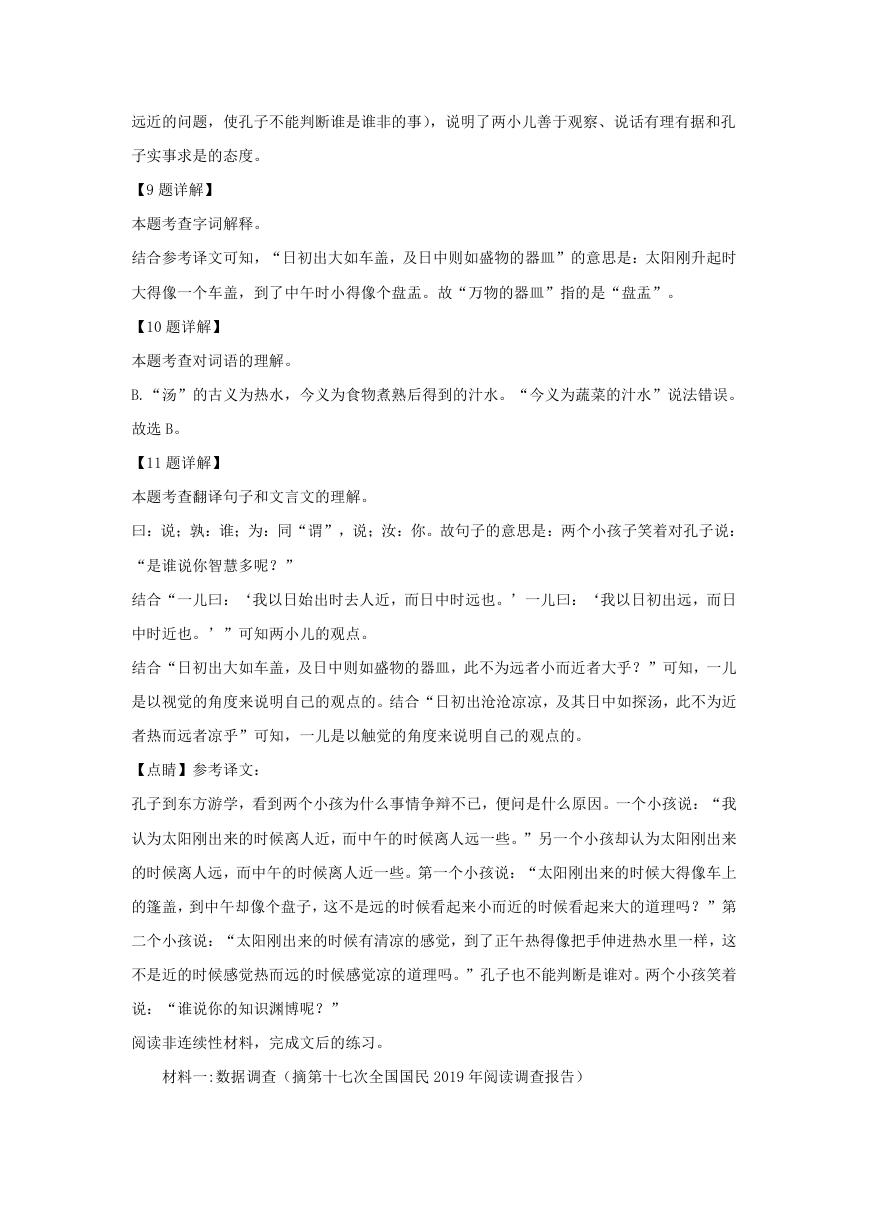

材料一:数据调查(摘第十七次全国国民 2019 年阅读调查报告)

�

人群

2018 年听书率

2019 年听书率

青少年 26.8%

34.7%

成 年 国

民

26%

30.3%

材料二:近年来,随着数字化生活的到来,“听书”(有声阅读)逐渐成为一种新型阅

读方式。“听书”的好处很多,它不仅解放了双眼,还能满足大众随时随地利用碎片化时间

阅读的需要,而且朗读者有声有色的读诵还能有效放松心情,缓解压力。“听书”是用耳朵

读书,只要让书中的内容入耳入脑入心,化为思想和精神动力就值得提倡。

材料三:专家提醒,“听书”时,听者会被声音裹挟前进,软件读到哪里只能听到哪里,

不像看书,可以停顿、想象,意犹未尽时可翻回去细读。“听书”不适合深度阅读、反复精

读,不利于培养思考能力。有声读物难以替代传统纸质读物。建议将“听书”和纸质读书相

结合。

12. 根据材料一,判断下列说法,对的打“√”,错的打“×”。

(1)2018 年青少年的“听书”率低于 2019 年。(

)

(2)2019 年青少年“听书”率低于 2019 年成年国民“听书”率。(

)

(3)2019 年我国成年国民“听书”率与 2018 年相比呈现上升趋势。(

)

13. 阅读材料二,完成填空。

从材料二中,我知道“听书”有很多好处:________;________;________。

14. 综合上述材料,你觉得“听书”可以替代纸质阅读吗?请表明自己的观点,并说说理由。

_____________________________

【答案】12.

①. √

②. ×

③. √

13.

①. 解放了双眼

②. 满足大众随时随地利用碎片化时间阅读的需要

③.

有效放松心情,缓解压力

14. 我觉得“听书”不可以替代纸质阅读,“听书”不适合深度阅读、反复精读,不利于培

养思考能力,有声读物难以替代传统纸质读物,应将“听书”和纸质读书相结合。

【解析】

【12 题详解】

本题考查文本内容的理解。

�

(1)结合材料一可知,2018 年青少年听书率为 26.8%,2019 年青少年听书率为 34.7%,

2018 年青少年的“听书”率低于 2019 年。题干表述正确。

(2)结合材料一可知,2019 年青少年听书率为 34.7%,2019 年成年国民听书率为 30.3%,

2019 年青少年“听书”率高于 2019 年成年国民“听书”率。题干表述错误。

(3)结合材料一可知,2018 年成年国民听书率为 26%,2019 年成年国民听书率为 30.3%,

2019 年我国成年国民“听书”率与 2018 年相比呈现上升趋势。题干表述正确。

【13 题详解】

本题考查信息提取能力。

结合材料二中“‘听书’的好处很多,它不仅解放了双眼,还能满足大众随时随地利用碎片

化时间阅读的需要,而且朗读者有声有色的读诵还能有效放松心情,缓解压力”可知其答案。

【14 题详解】

本题考查对材料主旨的理解和语言表达能力。

回答此题我们需结合生活实际,以及材料三内容表述观点,谈一谈自己的看法即可。

示例:我觉得“听书”不可以替代纸质阅读,一方面“听书”时会被声音裹挟前进,不像看

书时可以停顿、想象或者翻回去细读;另一方面听书不适合深度阅读、反复精读,不利于培

养思考能力,所以建议你将“听书”和纸质读书相结合。

阅读短文。

__________

①哑巴女人在药店的廊檐下支着一把大伞,遮风挡雨。她五十来岁,几张皱了的纸,一

支圆珠笔,揣在粗布袋里,需要与顾客交流的时候就写,写不出来就画。有人说,她生过一

场大病,病好了,却聋哑了。残疾后,她的丈夫就和她分手了,她一个人过到现在,一直在

巷口以织补为营生。

②大雪里,我去菜场买菜,顺便修拉链。虽然,她的声音无人能懂,但无论如何你能体

会到她内心的热情,眼眸有神,一脸的微笑。我用大拇指和食指捻了几下,问多少钱?她竖

了四根指头。我点了一下头,她就拿起剪子干起了活。

③等我从菜场返回时,她已笑着在等我了。显然,在我走后,她没有接到别的活。我很

随便地给了她一张十元的票子,摇摇手,表示不用找了。她也摇摇手,埋头在缝纫机的小盒

子里找零钱。当我把她找的钱又塞回到小盒子中,她却“呼”地站了起来,把零钱塞在了我

的手心,轻轻地但坚决地推我离开。我立刻感到自己误伤了她的自尊心,我甚至看到了她的

脸生气得有些扭曲。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc