2022-2023 学年北京市丰台区八年级下学期期末语文试题及答案

注

意

事

项

1.本试卷共 8 页,共五道大题,23 道小题。满分 100 分。练习时间 120 分钟。

2.在练习卷和答题卡上准确填写学校名称、姓名和教育 ID 号。

3.练习题答案一律填涂或书写在答题卡上,在练习卷上作答无效。

4.在答题卡上,选择题用 2B 铅笔作答,其他题用黑色字迹签字笔作答。

5.练习结束,将本练习卷和答题卡一并交回。

一、基础·运用(共 16 分)

中华文化崇尚“和”,交往处世离不开“和”。为了充分汲取“和”的思想智慧,初二年级计划以“和谐

相处,携手同行”为主题开展实践活动。请你参与其中,完成以下任务。

任务一:讲解“和”之内涵

“和”字最早出现在三千多年前的甲骨文中,最初字形写为从龠禾声的“龢”字。《说文解字》解释说

【甲】:“龠,乐之竹管,三孔,以和众声也。”也就是说,“和”的本义是从三孔定音编管内吹奏出来的

标准乐曲,用以调和.各种音响。可见,“和”字原本指古代乐器发出的和谐之音,后来才逐步引申到一切

事物所具有的协调统一关系。

“和”的思想可谓源远流长....,最早可以追溯.到上古尧舜时期,后来又贯穿于中国历史发展的各个阶段,

最终 ①

(积淀/沉积)为中国文化的基本精神。著名社会学家 费孝通说【乙】:“各美其美,美人

之美,美美与共,天下大同。”这就是“和”的理想境界。“和”文化在维系..社会稳定、促进社会进步等

方面,发挥了 ②

(相辅相成/不可或缺) 的引领作用。

1. 对文段中加点字词的读音和书写判断正确的一项是( )

A. “和”应读为“hè ”

B. “溯”应读为“sù ”

C. “源远流长”应写为“渊源流长”

D. “维系”应写为“唯系”

2. 根据文段内容,依次填入文中画线处的词语,最恰当的一项是( )

A. ①沉积

②不可或缺

B. ①沉积

②相辅相成

C. ①积淀

②不可或缺

D. ①积淀

②相辅相成

3. 两位同学正在讨论讲解稿中【甲】【乙】两处标点符号的使用,请你判断说法正确的一项是( )

A. 【甲】处冒号应改为逗号,因为后面是转述《说文解字》里的内容。

B. 【乙】处冒号使用得当,因为这里就是直接引用费孝通先生的原话。

�

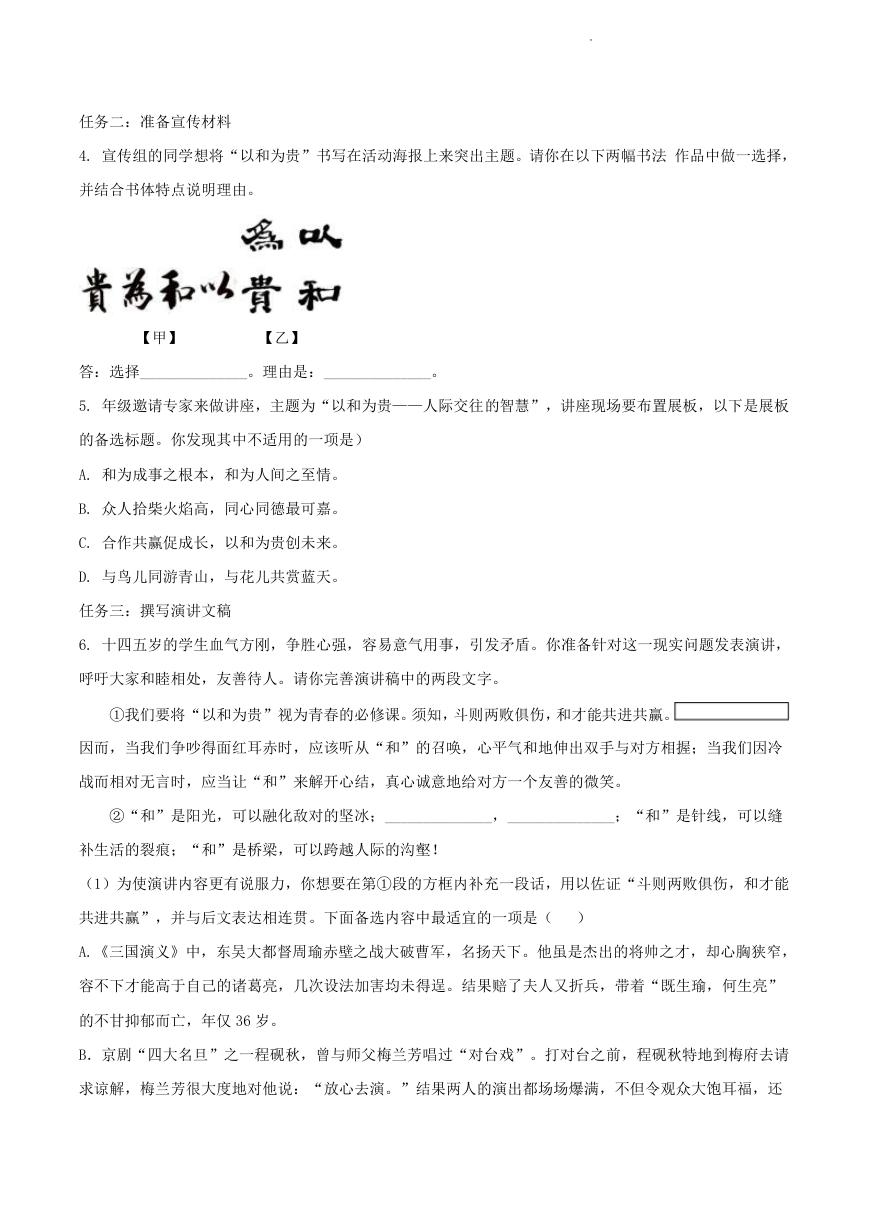

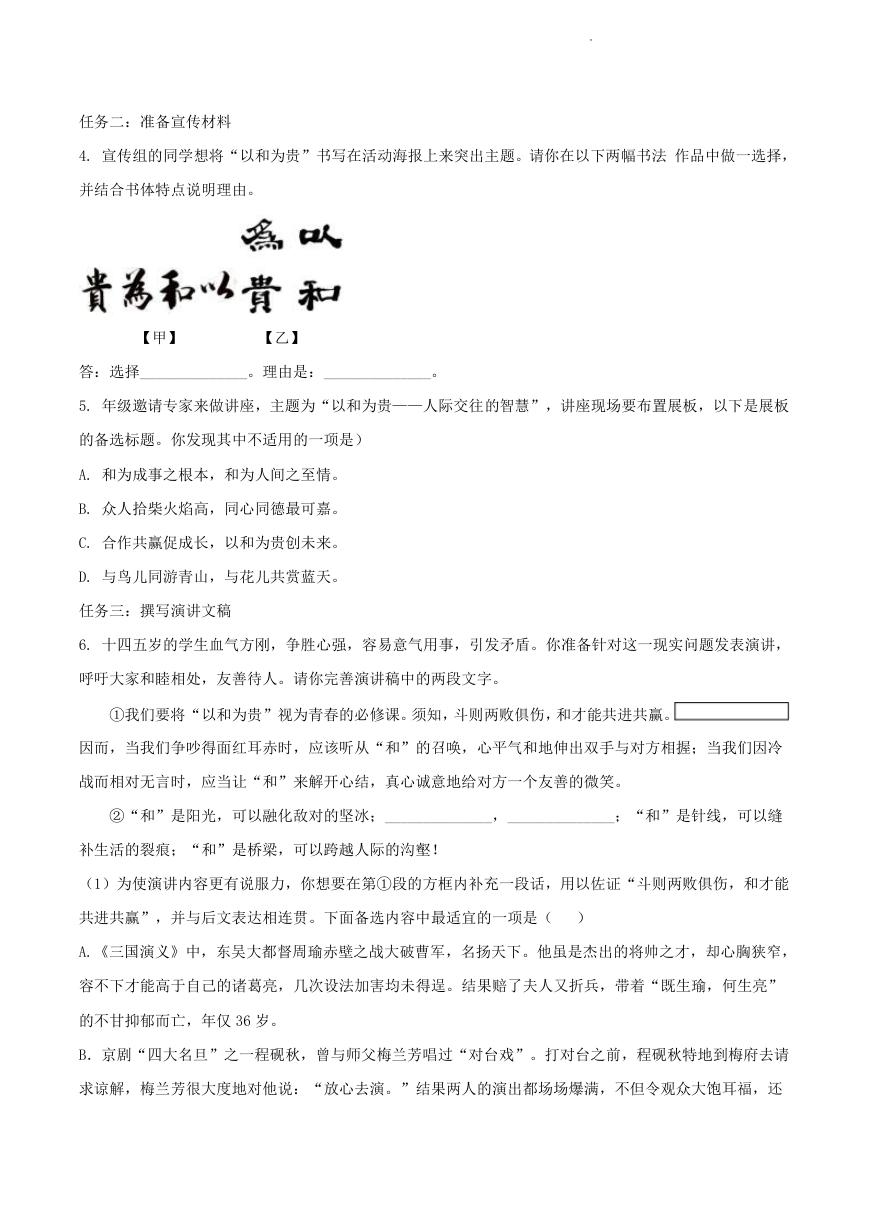

任务二:准备宣传材料

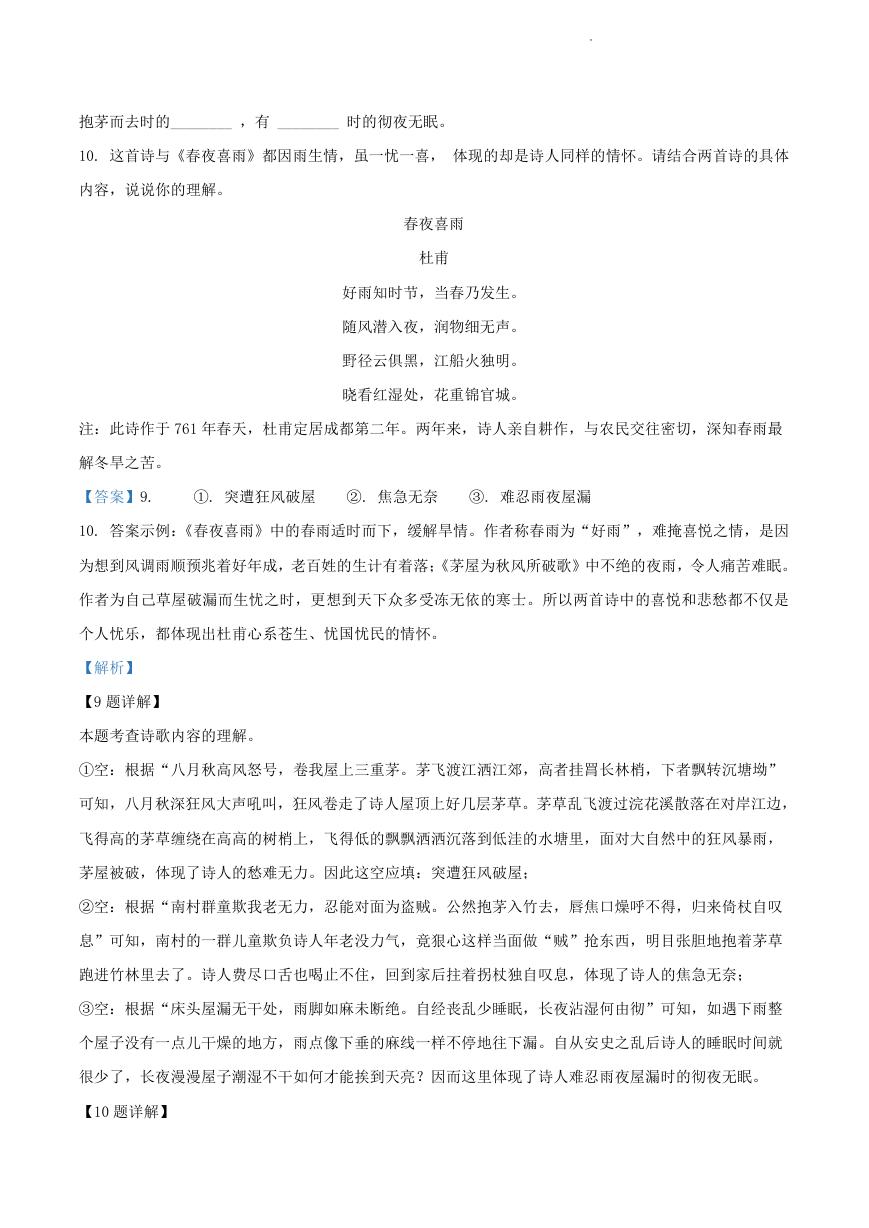

4. 宣传组的同学想将“以和为贵”书写在活动海报上来突出主题。请你在以下两幅书法 作品中做一选择,

并结合书体特点说明理由。

【甲】

【乙】

答:选择______________。理由是:______________。

5. 年级邀请专家来做讲座,主题为“以和为贵——人际交往的智慧”,讲座现场要布置展板,以下是展板

的备选标题。你发现其中不适用的一项是)

A. 和为成事之根本,和为人间之至情。

B. 众人拾柴火焰高,同心同德最可嘉。

C. 合作共赢促成长,以和为贵创未来。

D. 与鸟儿同游青山,与花儿共赏蓝天。

任务三:撰写演讲文稿

6. 十四五岁的学生血气方刚,争胜心强,容易意气用事,引发矛盾。你准备针对这一现实问题发表演讲,

呼吁大家和睦相处,友善待人。请你完善演讲稿中的两段文字。

①我们要将“以和为贵”视为青春的必修课。须知,斗则两败俱伤,和才能共进共赢。

因而,当我们争吵得面红耳赤时,应该听从“和”的召唤,心平气和地伸出双手与对方相握;当我们因冷

战而相对无言时,应当让“和”来解开心结,真心诚意地给对方一个友善的微笑。

②“和”是阳光,可以融化敌对的坚冰;______________,______________;“和”是针线,可以缝

补生活的裂痕;“和”是桥梁,可以跨越人际的沟壑!

(1)为使演讲内容更有说服力,你想要在第①段的方框内补充一段话,用以佐证“斗则两败俱伤,和才能

共进共赢”,并与后文表达相连贯。下面备选内容中最适宜的一项是( )

A.《三国演义》中,东吴大都督周瑜赤壁之战大破曹军,名扬天下。他虽是杰出的将帅之才,却心胸狭窄,

容不下才能高于自己的诸葛亮,几次设法加害均未得逞。结果赔了夫人又折兵,带着“既生瑜,何生亮”

的不甘抑郁而亡,年仅 36 岁。

B.京剧“四大名旦”之一程砚秋,曾与师父梅兰芳唱过“对台戏”。打对台之前,程砚秋特地到梅府去请

求谅解,梅兰芳很大度地对他说:“放心去演。”结果两人的演出都场场爆满,不但令观众大饱耳福,还

�

促进了京剧的发展,传为梨园佳话。

(2)你想在第②段写出四个并列的比喻句,形成排比句式,来增强演讲的语气。请在横线上把语句补充完

整。

任务四:分享活动感受

7. 实践活动即将结束之际,同学们在一起畅谈“和谐相处,携手同行”这一主题活动对自己的启示。下面

表达欠妥的一项是( )

A. 同学之间互让互助、彼此包容,人际间的矛盾才能消除乃至减少。

B. 和谐的班级氛围,是促进我们每个学生健康成长的重要因素之一。

C. 当你抱着真诚与善意与同学相处时,他的心灵之窗才会向你开启。

D. 和同学们携手同行,意味着每个人都要有大局意识,不能太自我。

【答案】1. B

2. C

3. B

4. 案示例一:选【乙】。乙为隶书,书体古朴,能够体现“和”文化历史悠久、积淀深厚的特点。答案示

例二:选【甲】。甲为行书,流畅活泼,笔划、各字之间配合协调,能够很好地体现“和”的思想。 5.

D

6. (1)B

(2)答案示例:“和”是春风,可以吹散误解的阴云。

7. A

【解析】

【1 题详解】

本题考查字音字形。

A.调和(tiáo hé):协调、和谐;使和谐。

C.源远流长:河流的源头很远,水流很长;常比喻历史悠久,根底深厚。“渊源流长”为错别字;

D.维系:牵绊,也指保持不使涣散。“唯系”为错别字;

故选 B。

【2 题详解】

本题考查词语运用。

①处:

沉积:水流、风等流体在流速减慢时,所挟带的砂石、尘土等沉淀堆积起来;物质在溶液中沉淀积聚起来;

某些生物在生命活动中产生的物质堆积起来,如海洋生物的遗体堆积等;比喻沉淀,积聚。积淀:积累沉

淀,也指积累沉淀下来的事物。区别:沉淀多形容情感,而积淀多形容文化、知识、经验、素质等。

�

在此形容“中国文化”应使用:积淀。

②处:

不可或缺:表示非常重要,不能有一点点的缺失,不能少一点。相辅相成:两件事物互相配合,互相补充。

在此形容其作用不能少,应使用:不可或缺;

故选 C。

【3 题详解】

本题考查标点符号。

A.【甲】处后的冒号使用正确,是对《说文解字》中内容的引用;

故选 B。

【4 题详解】

本题考查字体鉴赏。明确选用的书法作品,结合书体特点说明理由即可,注意要点明为何种字体。

示例一:选【甲】。该字体端正平稳、放纵流动,笔画与笔画之间会留下了相互牵连、细若游丝的痕迹,书

写轻松、活泼、迅捷,为行书,介于“草书”与“楷书”之间,能够体现“和”文化兼收并蓄的特点。

示例二:选【乙】。该字体讲究蚕头燕尾,一波三折,结构扁平,为隶书。该字体古朴,能够体现“和”文

化历史悠久、积淀深厚的特点。

【5 题详解】

本题考查宣传标语。

D.“与鸟儿同游青山,与花儿共赏蓝天”能够体现自然环境的和谐、美好,不能体现“以和为贵——人际

交往的智慧”这一主题;

故选 D。

【6 题详解】

(1)本题考查事例补充。

根据①段“因而,当我们争吵得面红耳赤时,应该听从‘和’的召唤,心平气和地伸出双手与对方相握”

可知,前文的事例应体现有争吵但是做到了“和”,A 项列举的是周瑜心胸狭隘容不下诸葛亮,几次加害于

诸葛亮未得逞,最后抑郁而亡;B 项列举的是程砚秋曾与师父梅兰芳唱过“对台戏”,在打对台之前程砚秋

特地到梅府去请求谅解的事例;

故选 B。

(2)本题考查仿写。联系“‘和’是阳光,可以融化敌对的坚冰”“‘和’是针线,可以缝补生活的裂痕;

‘和’是桥梁,可以跨越人际的沟壑”可知,仿写要符合“‘和’是……,可以……的……”的形式,运

用比喻的修辞手法,体现“和”的意义即可。

�

示例:“和”是流水,可以带走误会的砂砾。

【7 题详解】

本题考查病句辨析。

A.语序不当,将“消除”与“减少”互换位置;

故选 A。

二、古诗文阅读(共 21 分)

(一)(共 6 分)

8. 默写。

(1)蒹葭苍苍,______________。(《诗经·蒹葭》)

(2)______________,悄怆幽邃。(柳宗元《小石潭记》)

(3)诗人常用鲜明的对比来激起读者情感的波澜。《石壕吏》“①______________,②______________”

两句中,官吏的蛮横逼迫和老妇的悲苦回应形成了强烈的反差,引人同情;《卖炭翁》里的

“③______________,④______________”两句,则让我们看到主人公的贫寒状况和他内心活动之间的矛

盾,为之动容。

【答案】

①. 白露为霜

②. 凄神寒骨

③. 吏呼一何怒

④. 妇啼一何苦

⑤. 可怜身上

衣正单

⑥. 心忧炭贱愿天寒

【解析】

【详解】本题考查名篇名句默写。

作答本题时应注意易错字“霜、凄、吏、怒、啼、怜、忧、贱”的正确书写。

(二)(共 7 分)

阅读《茅屋为秋风所破歌》,完成下面小题。

茅屋为秋风所破歌

杜甫

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻

未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受

冻死亦足!

9. 从这首诗中,我们感受到身为寒士的诗人饱受秋风秋雨之苦:有_________ 时的愁难无力,有眼望群童

�

抱茅而去时的________ ,有 ________ 时的彻夜无眠。

10. 这首诗与《春夜喜雨》都因雨生情,虽一忧一喜, 体现的却是诗人同样的情怀。请结合两首诗的具体

内容,说说你的理解。

春夜喜雨

杜甫

好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

注:此诗作于 761 年春天,杜甫定居成都第二年。两年来,诗人亲自耕作,与农民交往密切,深知春雨最

解冬旱之苦。

【答案】9.

①. 突遭狂风破屋

②. 焦急无奈

③. 难忍雨夜屋漏

10. 答案示例:《春夜喜雨》中的春雨适时而下,缓解旱情。作者称春雨为“好雨”,难掩喜悦之情,是因

为想到风调雨顺预兆着好年成,老百姓的生计有着落;《茅屋为秋风所破歌》中不绝的夜雨,令人痛苦难眠。

作者为自己草屋破漏而生忧之时,更想到天下众多受冻无依的寒士。所以两首诗中的喜悦和悲愁都不仅是

个人忧乐,都体现出杜甫心系苍生、忧国忧民的情怀。

【解析】

【9 题详解】

本题考查诗歌内容的理解。

①空:根据“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳”

可知,八月秋深狂风大声吼叫,狂风卷走了诗人屋顶上好几层茅草。茅草乱飞渡过浣花溪散落在对岸江边,

飞得高的茅草缠绕在高高的树梢上,飞得低的飘飘洒洒沉落到低洼的水塘里,面对大自然中的狂风暴雨,

茅屋被破,体现了诗人的愁难无力。因此这空应填:突遭狂风破屋;

②空:根据“南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹

息”可知,南村的一群儿童欺负诗人年老没力气,竟狠心这样当面做“贼”抢东西,明目张胆地抱着茅草

跑进竹林里去了。诗人费尽口舌也喝止不住,回到家后拄着拐杖独自叹息,体现了诗人的焦急无奈;

③空:根据“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻”可知,如遇下雨整

个屋子没有一点儿干燥的地方,雨点像下垂的麻线一样不停地往下漏。自从安史之乱后诗人的睡眠时间就

很少了,长夜漫漫屋子潮湿不干如何才能挨到天亮?因而这里体现了诗人难忍雨夜屋漏时的彻夜无眠。

【10 题详解】

�

本题考查诗歌的情感和对比阅读。

《茅屋为秋风所破歌》写雨,“自经丧乱乱少睡眠,长夜沾湿何由彻”由眼前的处境扩展到安史之乱以来

的种种痛苦经历,从风雨飘摇的茅屋扩展到战乱频繁、残破不堪的国家,表达了了诗人忧国忧民的情怀。《春

夜喜雨》中,诗人以极大的喜悦之情细致描写了春雨的特点和和成都雨夜的景象,热情讴歌了来得及时、

滋润万物的春雨。结合写作背景“两年来,诗人亲自耕作,与农民交往密切,深知春雨最解冬旱之苦”可

知,作者之所以表达对春雨的喜爱,是因为它能为农民缓解旱情,体现的是诗人关心民生疾苦,忧国忧民

的情怀。总之,两首诗虽然一悲一喜,但都表现了忧国忧民的情怀。

(三)(共 8 分)

阅读《桃花源记》,完成下面小题。

桃花源记

陶渊明

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,

落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁

然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣

着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先

世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与.外人间隔。问今是.何世,乃不知有汉,无论魏晋。此

人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人

道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻.向所志,遂

迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

11. 下列选项中加点字的意思都相同的一项是( )

A. 缘溪行.

斗折蛇行行..将就木

B. 与.外人间隔

独与.老翁别

事与.愿违

C. 问今是.何世

是.谓大同

D. 寻.向所志

寻.病终

自以为是.

不同寻.常

12. 下列对文中画线句的翻译和理解,全都正确的一项是(

)

【甲】初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。

�

翻译:起初,洞口很狭窄,仅容一人通过。又走了几十步,渔人心里顿时豁亮起来,疑虑全消。

理解:渔人出于好奇走进了狭窄的山洞,结果发现洞的尽头是个村庄,所以有“柳暗花明又一村”的感觉。

【乙】便要还家,设酒杀鸡作食。

翻译:桃花源里的人便邀请渔人到自己家里去,摆酒杀鸡做饭来款待他。

理解:渔人意外闯入桃花源,桃花源里的百姓拿出好酒好饭来招待他,可见村中人真诚友善,热情好客。

13. 阅读下面的材料,在后面语段中的横线上填写恰当的内容。

【材料】

孔子过泰山侧,有妇人哭于墓者而哀。夫子式①而听之,使子贡问之曰:“子之哭也,一似重有忧者。”

而曰:“然。昔者吾舅②死于虎,吾夫又死焉,今吾子又死焉。”夫子曰:“何为不去也?”曰:“无苛政。”

夫子曰:“小子③识之:苛政猛于虎也!”

(节选自《礼记·檀弓》)

注:①式:通“轼”,古代车厢前面用作扶手的横木,这里用作动词,意为扶着轼。②舅:公公。古代以

“舅姑”称呼公婆。 ③小子:古时长辈对晚辈或老师对学生的称呼。

《桃花源记》和材料中所叙之事都表达了对当时社会的批判。从“________,______________ ”等语

句可以看出,桃源中的人们过着________ 的生活,而陶渊明身处的现实环境却与之相反,战乱频仍、污浊

黑暗。材料中,在墓地哀哭的妇人已因虎患痛失三位亲人,却仍然居于山中不肯离开,其原因正如孔子所

说:“_________ 。 ”

【答案】11. B

12. 乙

13.

①. 土地平旷

②. 屋舍俨然(或:“阡陌交通,鸡犬相闻”“黄发垂髫,并怡然自乐 ”等)

③. 宁静和谐、安居乐业

④. 苛政猛于虎也

【解析】

【11 题详解】

本题考查一词多义。

A.行:行走/爬行/将要;

B.与:和/和/和;

C.是:是/这/正确;

D.寻:寻找/不久/平常;

故选 B。

【12 题详解】

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc