2021-2022 学年北京大兴区初三第一学期语文期中试卷及答

案

一、基础·运用(共 18 分)

初三年级开展“与诗词同行”综合性学习活动,请你参与并完成下列任务。

1. “诗词与源头”研究小组撰写了研究心得,阅读其中的一段文字,完成后面小题。

中华上下五千年,诗词作为我国传统文化的瑰宝,传承着厚重的华夏文明。

《诗经》作为中国诗歌的源头,历经三千年沧桑岁月而沉淀下来,无需唤醒,一直都在。

《诗经》不曾离开过我们。“青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今”,曹孟德在

《短歌行》中对《诗经·郑风·子衿》的化用显得如此自然真切;“挥手自兹去,萧萧班马

鸣”,李太白表达离愁别 xù(

)的神来之笔,也语出《诗经·小雅·车攻》。 【甲】 。

《诗经》不曾离开过我们。探讨研究学问,我们会说“如切如磋,如琢如磨”;赞美崇

高品德,我们会说“高山仰止,景行行止”;表达思念之情,我们会说“一日不见,如三秋

兮”。 【乙】 。

《诗经》不曾离开过我们。“呦呦鹿鸣,食野之苹”,诺贝尔奖得主屠呦呦的名字 yuán

(

)自《诗经·小雅·鹿鸣》。“岂曰无衣?与子同袍”,《诗经·秦风·无衣》中英勇

无畏的战斗精神和同仇敌忾的爱国情怀,早已融入中华民族的血液,成为中华儿女共同的基

因。 【丙】 。

《诗经》中那些蕴籍.风流的句子,道尽我们无法言说的情愫,早已融入了我们的血脉,

塑造着我们的容貌,淬炼着我们的思想。这样的源头,这样的《诗经》,怎能不让人神怡□

怎能不让人心醉□

(1)文中括号内所填写的汉字和给加点字的注音,全都正确的一项是(

).

A.离愁别(绪)

B.离愁别(绪)

C.离愁别(序)

D.离愁别(序)

(源)自

(源)自

(缘)自

(缘)自

蕴藉(jiè)

蕴藉(jí)

蕴藉(jí)

蕴藉(jiè)

(2)为更加明确地表达文意,将下列各句依次填入【甲】【乙】【丙】三处,最恰当的一项

是(

)

①《诗经》,它本存在于我们的诗书传承中

②《诗经》,它本烙印在我们的家国文化里

③《诗经》,它本活跃在我们的日常生活中

A.①②③

B.①③②

C.③①②

D.②③①

(3)在文中最后一段的方框中依次填入标点符号,全都正确的一项是(

)

A.,

?

B.?

?

C.,

。

D.?

。

�

2. “诗词与对联”研究小组发现诗词题目可以两两配成绝妙的对联,如“赠从弟

送友

人”,请从下列题目中再集出一副对联:_________________

_________________(按上

下联顺序填写)

龟虽寿

观沧海

定风波

满江红 竹里馆

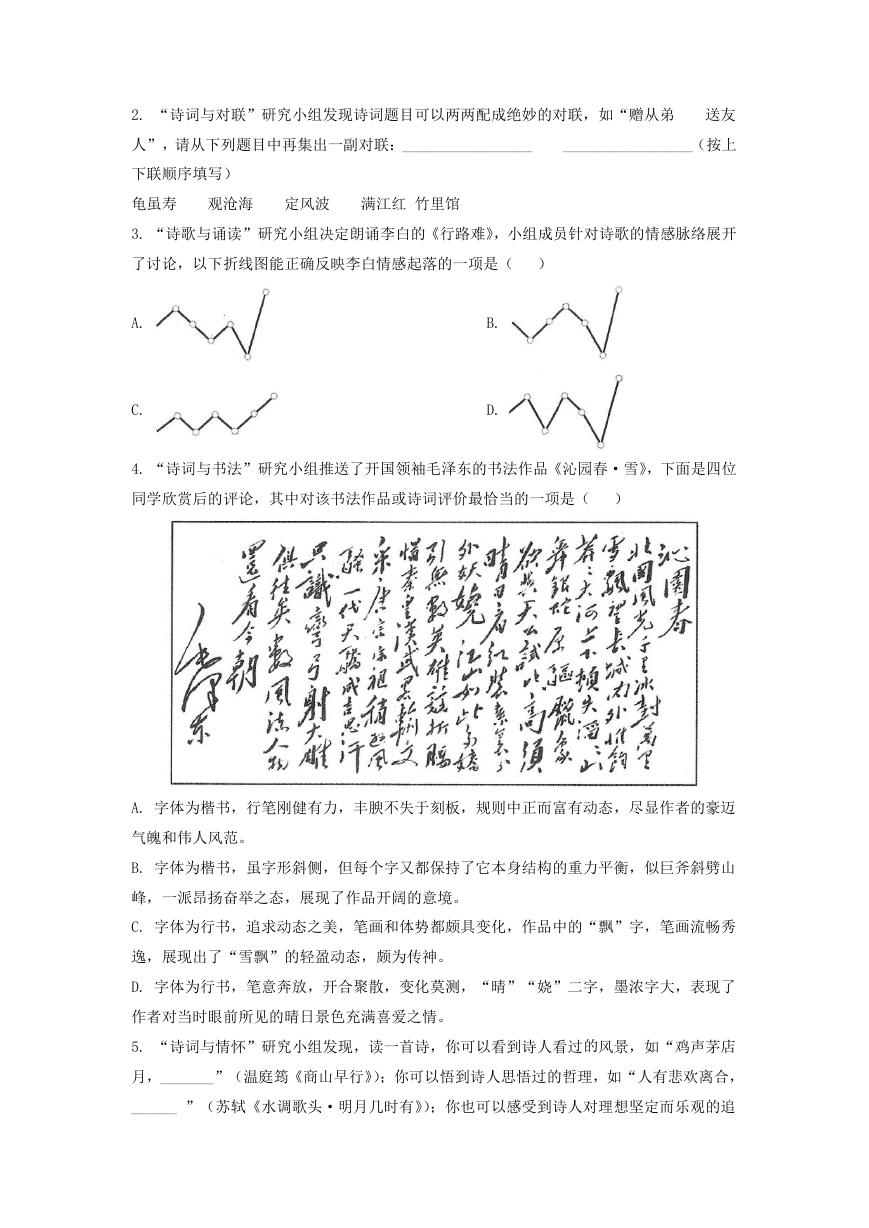

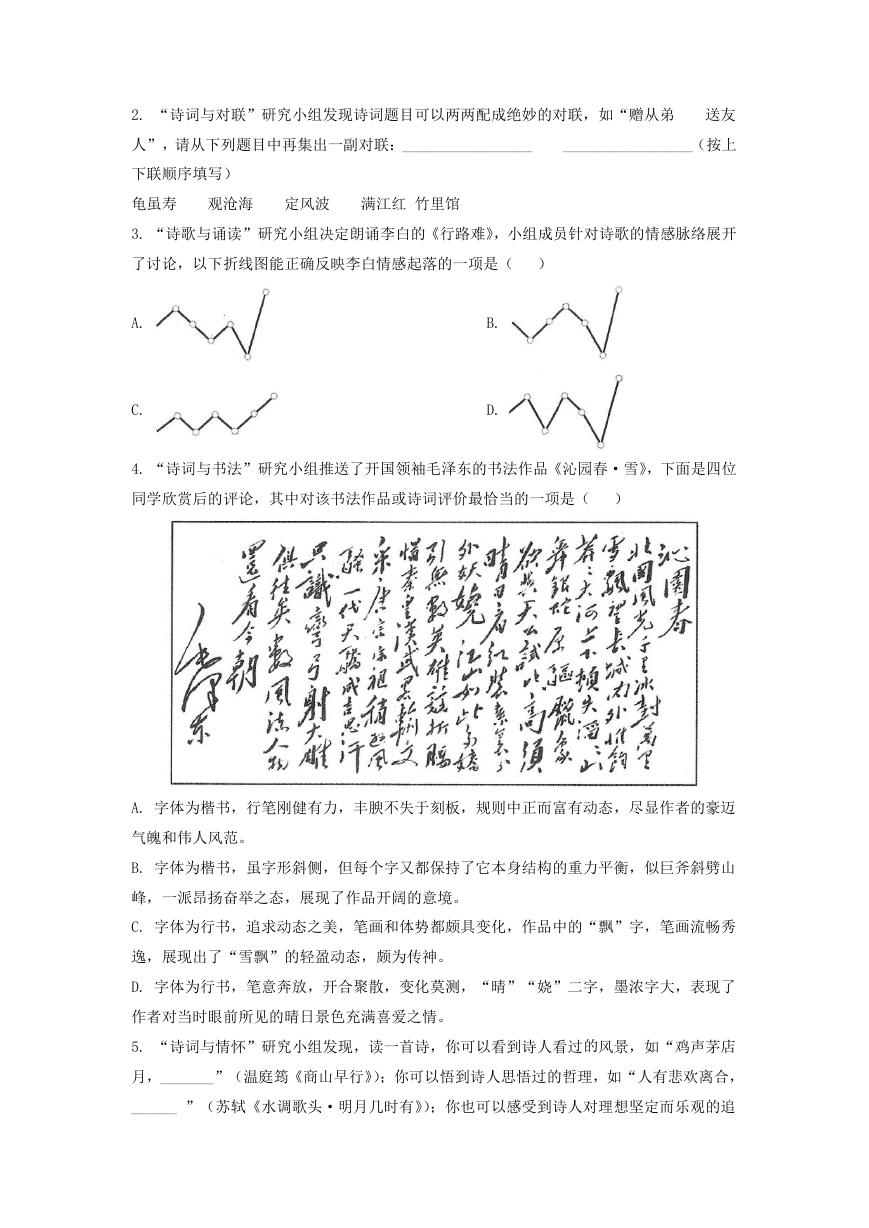

3. “诗歌与诵读”研究小组决定朗诵李白的《行路难》,小组成员针对诗歌的情感脉络展开

了讨论,以下折线图能正确反映李白情感起落的一项是( )

A.

C.

B.

D.

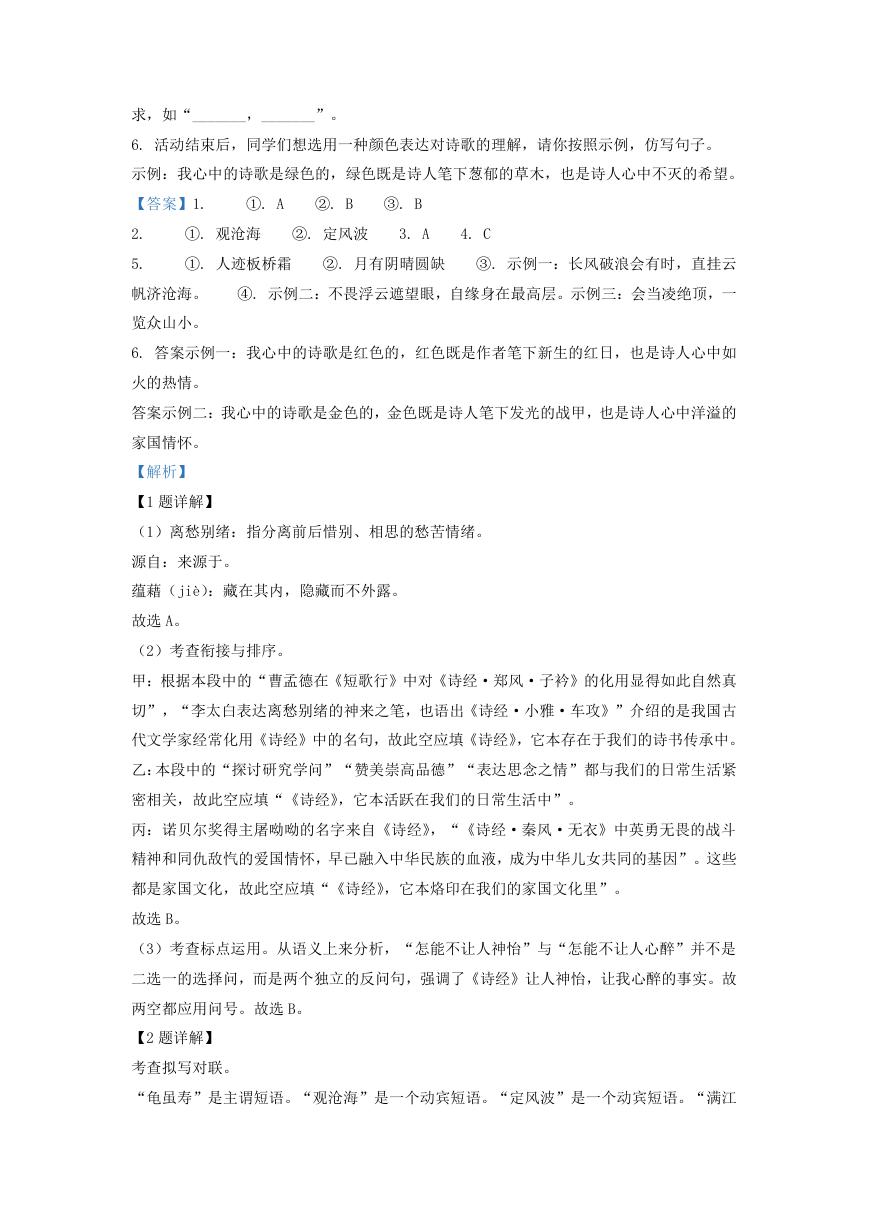

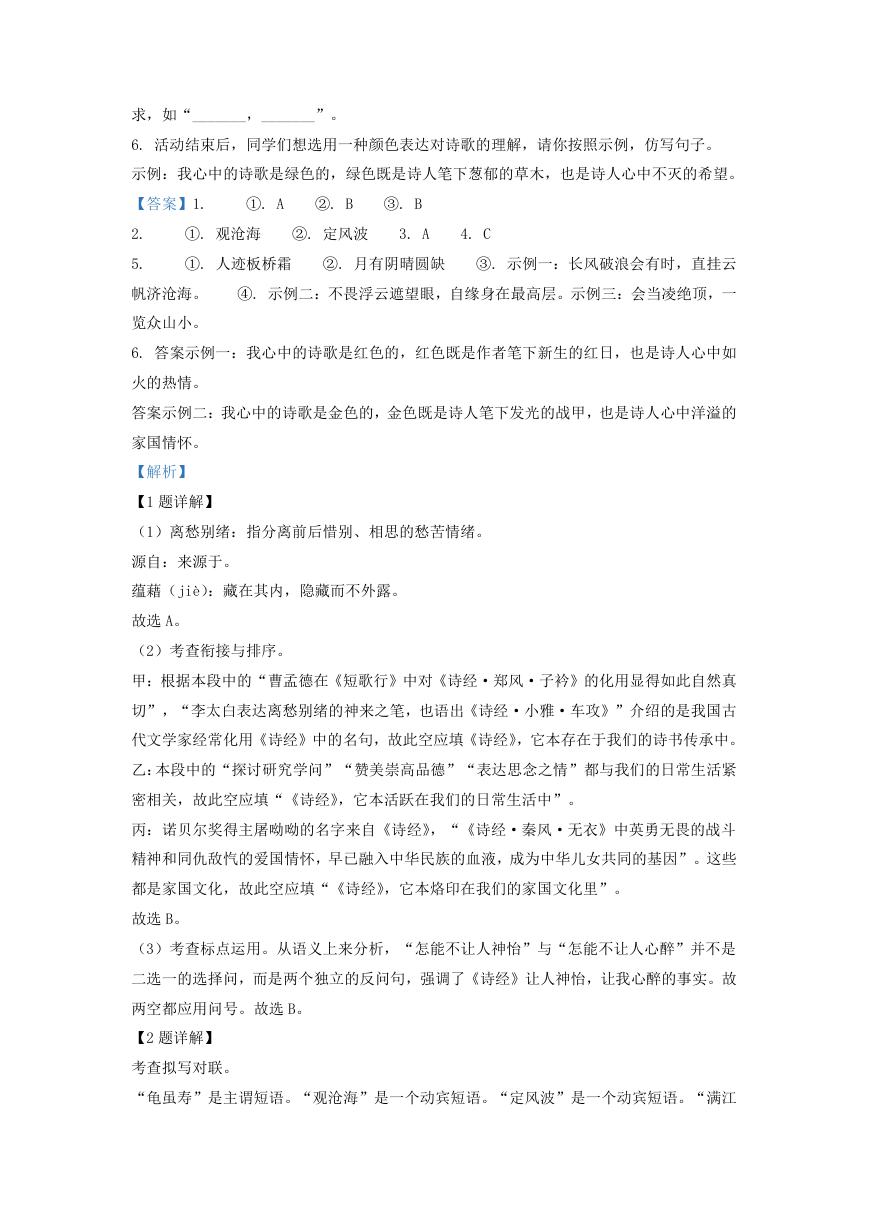

4. “诗词与书法”研究小组推送了开国领袖毛泽东的书法作品《沁园春·雪》,下面是四位

同学欣赏后的评论,其中对该书法作品或诗词评价最恰当的一项是( )

A. 字体为楷书,行笔刚健有力,丰腴不失于刻板,规则中正而富有动态,尽显作者的豪迈

气魄和伟人风范。

B. 字体为楷书,虽字形斜侧,但每个字又都保持了它本身结构的重力平衡,似巨斧斜劈山

峰,一派昂扬奋举之态,展现了作品开阔的意境。

C. 字体为行书,追求动态之美,笔画和体势都颇具变化,作品中的“飘”字,笔画流畅秀

逸,展现出了“雪飘”的轻盈动态,颇为传神。

D. 字体为行书,笔意奔放,开合聚散,变化莫测,“晴”“娆”二字,墨浓字大,表现了

作者对当时眼前所见的晴日景色充满喜爱之情。

5. “诗词与情怀”研究小组发现,读一首诗,你可以看到诗人看过的风景,如“鸡声茅店

月,_______”(温庭筠《商山早行》);你可以悟到诗人思悟过的哲理,如“人有悲欢离合,

______ ”(苏轼《水调歌头·明月几时有》);你也可以感受到诗人对理想坚定而乐观的追

�

求,如“_______,_______”。

6. 活动结束后,同学们想选用一种颜色表达对诗歌的理解,请你按照示例,仿写句子。

示例:我心中的诗歌是绿色的,绿色既是诗人笔下葱郁的草木,也是诗人心中不灭的希望。

【答案】1.

①. A

②. B

③. B

2.

5.

①. 观沧海

②. 定风波

3. A

4. C

①. 人迹板桥霜

②. 月有阴晴圆缺

③. 示例一:长风破浪会有时,直挂云

帆济沧海。 ④. 示例二:不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。示例三:会当凌绝顶,一

览众山小。

6. 答案示例一:我心中的诗歌是红色的,红色既是作者笔下新生的红日,也是诗人心中如

火的热情。

答案示例二:我心中的诗歌是金色的,金色既是诗人笔下发光的战甲,也是诗人心中洋溢的

家国情怀。

【解析】

【1 题详解】

(1)离愁别绪:指分离前后惜别、相思的愁苦情绪。

源自:来源于。

蕴藉(jiè):藏在其内,隐藏而不外露。

故选 A。

(2)考查衔接与排序。

甲:根据本段中的“曹孟德在《短歌行》中对《诗经·郑风·子衿》的化用显得如此自然真

切”,“李太白表达离愁别绪的神来之笔,也语出《诗经·小雅·车攻》”介绍的是我国古

代文学家经常化用《诗经》中的名句,故此空应填《诗经》,它本存在于我们的诗书传承中。

乙:本段中的“探讨研究学问”“赞美崇高品德”“表达思念之情”都与我们的日常生活紧

密相关,故此空应填“《诗经》,它本活跃在我们的日常生活中”。

丙:诺贝尔奖得主屠呦呦的名字来自《诗经》,“《诗经·秦风·无衣》中英勇无畏的战斗

精神和同仇敌忾的爱国情怀,早已融入中华民族的血液,成为中华儿女共同的基因”。这些

都是家国文化,故此空应填“《诗经》,它本烙印在我们的家国文化里”。

故选 B。

(3)考查标点运用。从语义上来分析,“怎能不让人神怡”与“怎能不让人心醉”并不是

二选一的选择问,而是两个独立的反问句,强调了《诗经》让人神怡,让我心醉的事实。故

两空都应用问号。故选 B。

【2 题详解】

考查拟写对联。

“龟虽寿”是主谓短语。“观沧海”是一个动宾短语。“定风波”是一个动宾短语。“满江

�

红”是偏正短语。“竹里馆”偏正短语。“满江红”与“竹里馆”不能组成对联,因为“红”

是表示颜色的名词,“馆”是表示处所的名词。所以只可组成对联“观沧海 定风波”。

【3 题详解】

考查赏析诗歌感情。

“金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱”表现了欢宴畅饮的热闹场面,此时作者以乐景写哀情,

引出下句的“心茫然”;

“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然”作者想到怀才不遇,空有才华却报国无门,不禁心有

茫然,此时作者情绪就有些低落。

“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”中“冰塞川”、“雪满山”象征人生道路上的艰难险

阻,但李白并不是那种软弱的性格,从“拔剑四顾”开始,就表示着不甘消沉,而要继续追

求;

“闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。”诗人在心境茫然之中,忽然想到两位开始在政治上

并不顺利,而最后终于大有作为的人物。想到这两位历史人物的经历,又给诗人增加了信心;

“行路难,行路难,多歧路,今安在?”姜尚、伊尹的遇合,固然增加了对未来的信心,但

当他的思路回到眼前现实中来的时候,又再一次感到人生道路的艰难;

“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!”倔强而又自信的李白,决不愿在离筵上表现自己的

气馁。他那种积极用世的强烈要求,终于使他再次摆脱了歧路彷徨的苦闷,唱出了充满信心

与展望的强音:他相信尽管前路障碍重重,但仍能乘长风破万里浪,挂上云帆,横渡沧海,

到达理想的彼岸。此时作者的情绪到达的顶点,充满了无比的自信乐观;

故选 A。

【4 题详解】

考查书法作品鉴赏。毛主席的这幅作品笔法飘逸,笔意连绵,如行云流水,体现一种动态的

流动之美,故应为行书。字形斜侧,笔画多变,有昂扬向上之感。作品中的“飘”字,既有

风吹之感,又有雪落之势,展现了雪花的轻盈姿态。故选 C。

【5 题详解】

诗词默写要求:一、不能添字,不能少字;二、字的笔画要准确。注意:霜、圆、沧、缘、

凌。

【6 题详解】

考查仿写。开放类试题,与例句格式相同,符合题目的要求,言之成理即可。如:我心中的

诗歌是蓝色的,蓝色既是诗人笔下清澈的江水,也是诗人心中美好的回忆。

二、古诗文阅读(共 14 分)

(一)(共 6 分)

阅读《酬乐天扬州初逢席上见赠》,完成 7—9 题。

酬乐天扬州初逢席上见赠

�

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

7. 本诗是刘禹锡酬和白居易的赠诗,诗题中的“__________”就是指白居易。

8. 诗中作者的情感变化较为显性,首先回忆自己被贬二十三年的不幸遭遇,用“闻笛赋”

和“______”两个典故抒发______之情和物是人非之感,基调低沉哀婉,后四句从伤感转向

豁达,并回扣诗题。

9. 老师请同学们为画线诗句配插画,以下两种设计,你会选择哪一种?请结合诗句内容和

作者情感说明理由。

设计一:将“沉舟”“病树”居中突出,将“千帆过”和“万木春”画得渺远。

设计二:将“沉舟”“病树”置于画面一角,用明亮的色彩渲染“千帆过”“万木春”的景

象。

【答案】7. 乐天

8.

①. 烂柯人

②. 思念故友

9. 答案示例一:选择设计一。这句诗中,刘禹锡以沉舟、病树自比,为自己的寂寞、蹉跎

而忧伤,表达了对世事变迁、宦海沉浮的感慨,所以将“沉舟”“病树”居中突出。而“千

帆过”“万木春”指的是别人仕途顺利,春风得意,不是作者的心情,应该画得渺远。

答案示例二:选择设计二。“沉舟”“病树”固然使人感到惆怅,但沉舟侧畔有千帆竞发,

病树前头正万木皆春,说明新事物必将取代旧事物。这句诗表现出了诗人豁达的襟怀,因此

应当用明亮的色彩渲染“千帆过”“万木春”的景象。

【解析】

【7 题详解】

诗题中的“乐天”指的就是白居易,唐代著名诗人。此诗作于唐敬宗宝历二年(公元 826

年),刘禹锡罢和州刺史返回洛阳,同时白居易从苏州返洛阳,二人在扬州初逢时,白居易

在宴席上作诗赠与刘禹锡,刘禹锡写此诗作答。

【8 题详解】

考查对重点诗句的理解。

诗的颔联,刘禹锡运用了两个典故。一是“闻笛赋”,指曹魏后期向秀的《思旧赋》。向秀

与嵇康、吕安是好友,嵇康、吕安为司马氏杀害,向秀经过两人旧居时,听到邻人吹笛子,

其声“慷慨”激昂,向秀感音而叹,写了《思旧赋》来表示对嵇康、吕安的怀念。另一是“烂

柯人”,据《述异记》所载,晋人王质入山砍柴,见二童子对弈,他观棋至终局,发现手中

的“柯”(斧头的木柄)已经朽烂了。王质下山,回到村里,才知道已经一百年过去了,同

时代的人都已死尽。“怀旧”句表达了诗人对受害的战友王叔文等的悼念,“到乡”句抒发

了诗人对岁月流逝,人事变迁的感叹。故第一空可填:烂柯人。第二空可填:思念故友。

�

【9 题详解】

考查阅读迁移的能力。开放类试题,结合诗歌内容和作者情感,言之成理即可。

可选设计一:因为画线句运用比喻的修辞,把自己比作“病树”和“沉舟”,联系首句“巴

山楚水凄凉地,二十三年弃置身”可知,作者因言获罪,被贬极荒凉之地二十三年。一朝得

脱,早已是物是人非,故友凋零。以“病树”和“沉舟”自比,充分表达了作者内心的忧伤

与感慨之意。“千帆过”“万木春”指的是政坛处各种新生力量,各种政治新贵层出不穷,

他们仕途顺遂,春风得意。但这又与作者有什么关系呢?所以将“沉舟”“病树”居中突出,

彰显作者对世事变迁、宦海沉浮的感慨;将“千帆过”和“万木春”画得渺远,暗示与作者

无关。

可选设计二:画线句刘禹锡以沉舟、病树比喻自己,固然感到惆怅,却又相当达观。沉舟侧

畔,有千帆竞发;病树前头,正万木皆春。他从白诗中翻出这二句,反而劝慰白居易不必为

自己的寂寞、蹉跎而忧伤,对世事的变迁和仕宦的升沉,表现出豁达的襟怀。二十三年的贬

谪生活,并没有使他消沉颓唐。因为这两句诗形象生动,至今仍常常被人引用,并赋予它以

新的意义,说明新事物必将取代旧事物。用明亮的色彩渲染“千帆过”“万木春”的景象,

表现作者内心的积极乐观,将“沉舟”“病树”置于画面一角,表现作者对自身遭遇的豁达。

(二)(共 8 分)

阅读《湖心亭看雪》,完成后面小题

湖心亭看雪

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,

拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤

一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”

拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说

相公痴,更有痴似相公者。”

(张岱《湖心亭看雪》)

10. 下列选项中加点字的意思都相同的一项是( )

A. 是.日更定矣

B. 湖中人鸟声俱.绝

C. 余.拏一小舟

D. 更.有痴似相公者

11. 翻译文中两处画线语句,并依据上下文对其作出进一步理解,全都正确的一项是

物是.人非

面面俱.到

余.音绕梁

更.胜一筹

是.金陵人

声泪俱.下

见余.大喜

自力更.生

(

)

【甲】大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

翻译:接连下了三天的大雪,湖中行人、飞鸟的声音都被隔绝了。

�

理解:这句妙在不用视觉写大雪,而通过听觉来写,一个“绝”字,传出冰天雪地、万籁无

声的森然寒意,直接交待了作者出游的原因。

【乙】见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”

翻译:(他们)看见我,非常高兴地说:“在湖中怎么还能碰上(您)这样(有闲情雅致)

的人呢!”

理解:这句可谓神来之笔。写对方的惊喜,其实也就是写自己的惊讶,短短一句,却写出了

双方的内心波澜,言简意丰。

12. 文人常在小品文中展现自己独有的表现美的能力,请结合上文和下面的链接材料,说说

张岱和苏轼分别是如何表现冬雪和秋月之美的。

【链接材料】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺

寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【答案】10. B

11. 【乙】

12. 示例:张岱写西湖雪景,先叠用三个“与”,写出了云天山水合而为一的浑然之美,用

几个量词勾勒出了在大雪覆盖下景物轻淡、唯美、渺小的特点;苏轼将洒满庭院的月光比喻

成清澈透明的积水,竹柏的影子映在地上,如水藻荇菜纵横交错,庭中景物,浑然一体,生

动形象地写出了秋月的皎洁之美。

【解析】

【10 题详解】

A.这\表判断,与“否”相对\这样;

B.全,都\全,都\全,都;

C.我\我\遗留的;

D.还\改变\还;

故选 B。

【11 题详解】

甲.“三”为虚指,“三日”意为“多日”,而不是“三天”。“绝”意为“消失”,而不

是“隔绝”。西湖经历三天大雪后,人声鸟声俱绝,空阔的雪景使天地间呈现出一股肃杀的

冷寂来。而作者偏偏选择此时去赏雪,可见他此时的心态及与众不同的情趣。可在,这句话

从侧面表现了作者与众不同的情趣,“直接交待了作者出游的原因”不当。故选乙。

【12 题详解】

考查赏析写作手法。

本文:“天与云与山与水,上下一白”叠用三个“与”字,生动地写出天空、云层、湖水之

�

间白茫茫浑然难辨的景象。“上下一白”之“一”字,是状其混茫难辨,使人惟觉其大;而

“一痕”“一点”“一芥”之“一”字,则是状其依稀可辨,使人惟觉其小。同时由“长堤

一痕”到“湖心亭一点”,到“余舟一芥”,到“舟中人两三粒”,其镜头则是从小而更小,

直至微乎其微。这“痕”“点”“芥”“粒”等量词,一个小似一个,写出视线的移动,景

物的变化。又如国画创作中的白描手法,清新淡雅,唯美至极。

《记承天寺夜游》:“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”写月色。运用比喻

的手法,把院子里的月光比作积水,把各种植物在月光中的影子比作水中各种水生植物。这

句话把月光、院子里的植物,植物的投影融为一体。生动形象地表现了月光的皎洁明亮,也

表现了作者对月下美景的喜爱之情。

【点睛】译文:

崇祯五年十二月,我住在西湖边。大雪接连下了多日,湖中游人全无,连飞鸟的声音都消失

了。这天初更时分,我撑着一叶小舟,裹着细毛皮衣,围着火炉,独自前往湖心亭看雪。湖

面上冰花一片弥漫,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。湖上的影子,只有一道长堤

的痕迹,一点湖心亭的轮廓,和我的一叶小舟,舟中的两三粒人影罢了。

到了湖心亭上,看见有两人铺好毡子,相对而坐,一个童子正把酒炉里的酒烧得滚沸。他们

看见我,非常高兴地说:“想不到在湖中还会有您这样有闲情逸致的人!”于是拉着我一同

饮酒。我尽力喝了三大杯酒,然后和他们道别。问他们的姓氏,得知他们是金陵人,在此地

客居。等到了下船的时候,船夫喃喃地说:“不要说相公您痴,还有像相公您一样痴的人啊!”

链接材料:元丰六年十月十二日夜晚,我正准备脱衣入睡,恰好看到这时月光从门户照进来,

于是高兴地起身出门。考虑到没有和我一起游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还

没有入睡,就一同在庭院里散步。月光照在庭院里像积满的清水一样澄澈透明。水中水藻、

水草纵横交错,原来是院中竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月亮?又有哪个地方没有竹

子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

三、名著阅读(共 4 分)

13. 有人评价说:“艾青的诗,好在那直白有力的语言,丰富鲜明的意象。”请根据你阅读

《艾青诗选》的体会,判断下面哪首诗为艾青所作,并写出理由。

【甲】

你

一会看我

一会看云

我觉得

你看我时很远

你看云时很近

【乙】

阳光在沙漠的远处,

船在暗云遮着的河上驰

去,

暗的风,

暗的沙土,

暗的旅客的心啊。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc