2022-2023 学年北京市西城区八年级下学期期末语文试题及答案

注意事项

1.本试卷共 11 页,共五道大题,24 道小题,满分 100 分。考试时间 120 分钟。

2.在试卷和答题卡上准确填写学校、班级、姓名和学号。

3.试题答案一律填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。

4.在答题卡上,选择题用 2B 铅笔作答,其他试题用黑色字迹签字笔作答。

5.考试结束,请将考试材料一并交回。

一、基础·运用(共 17 分)

国家博物馆“中国古代瓷器展”为专题展览,长期对公众展出。初二年级的同学们走进国博,开展以“匠

心瓷韵”为主题的研学活动。请你协助完成以下任务。

1. 下面是小语同学撰写的参观笔记。请你阅读并完成小题。

【任务一:溯循瓷迹】

中国是瓷器的故乡。夏商之际便有了原始瓷的烧制工艺,至隋唐五代形成了“南青北白”的生产格局。

五代是“秘色瓷”生产的鼎盛时期,唐代诗人陆龟蒙在《秘色越器》中用 ① 九秋风露越窑开,夺得千

峰翠色来”的诗句赞美了越窑瓷器釉色的精美。此后,秘色瓷逐渐(xiāo)声匿迹。宋代陶瓷业蓬勃发展,

名窑遍布各地,并形成多个以著名窑场为核心的窑业体系。元代前期的青花瓷使用的是未经提炼的钴料绘

彩,得到的只能是晦.暗的蓝色。后经改革,生产出釉质滋润透亮、色泽浓翠鲜丽的青花瓷器。明清两代是

中国瓷器生产的鼎盛时期。其瓷器或端庄(dūn)实、古拙.典雅,或色彩绚烂、华丽高贵,往往融实用与审

美于一体。这些多种多样 ② 精巧美丽的瓷器不仅丰富了中国人的文化生活,也对世界文明产生了深远

影响。历史长河中,一代代匠人用创意与智慧,共同书写了中国瓷文化的灿烂篇章。

(1)文段中括号里填写的汉字及加点字的读音,不.正确的一项是(

)

A.“(xiāo)声匿迹”中“xiāo”有“消失”的意思,应写作“消”。

B.“晦暗”在文中的意思是“暗淡无光”,“晦”应读作“huì”。

C.“(dūn)实”有“粗短而结实”的意思,“dūn”应写作“敦”。

D.“古拙”在文中的意思是“古朴少修饰”,“拙”应读作“zhuō”。

(2)在文段的两处横线上依次填入标点符号,最恰当的一项是(

)

A.①:“

②、 B.①“

②、

C.①:“

②, D.①“

②,

【任务二:品味瓷韵】

�

从 2022 年 7 月开始,国家博物馆出现了两位特殊的新员工,他们是虚拟数智人艾雯雯和仝(tóng)古

今。

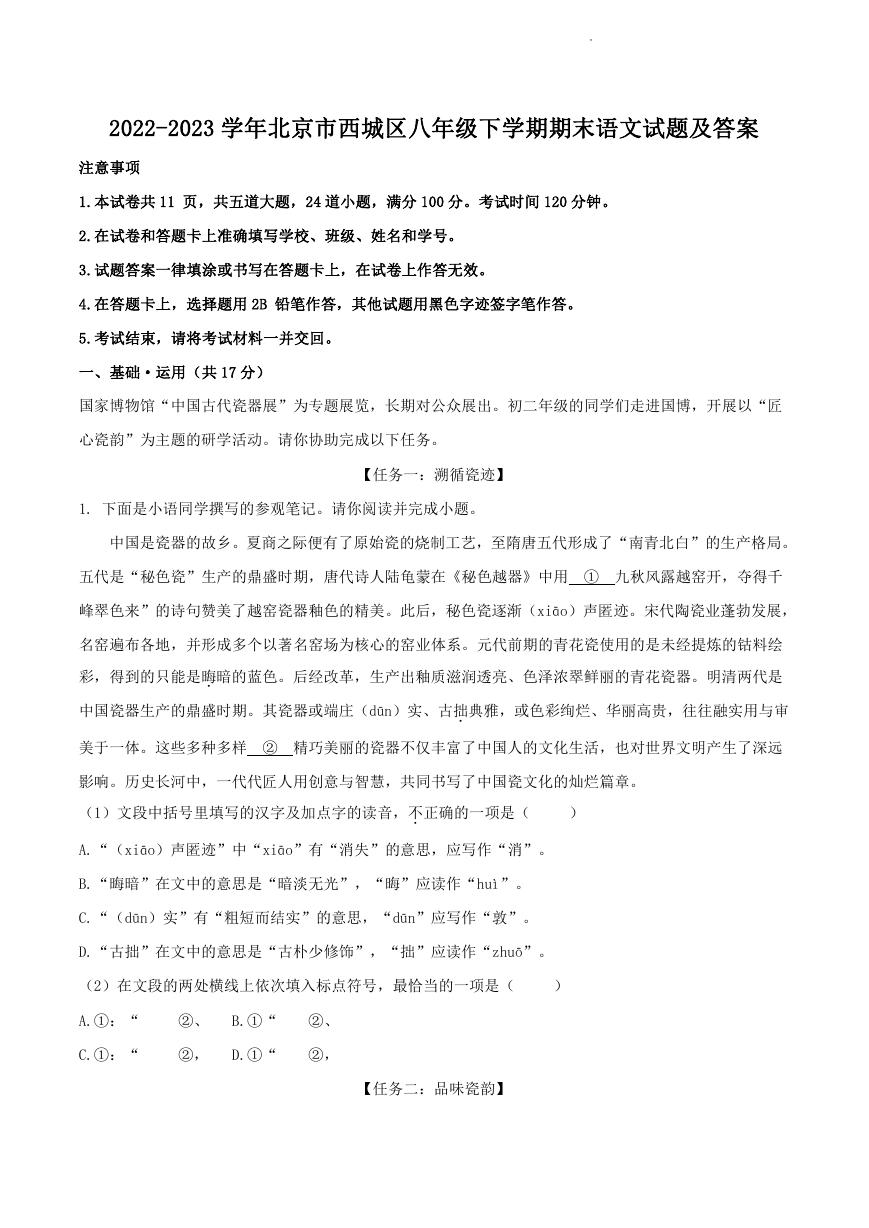

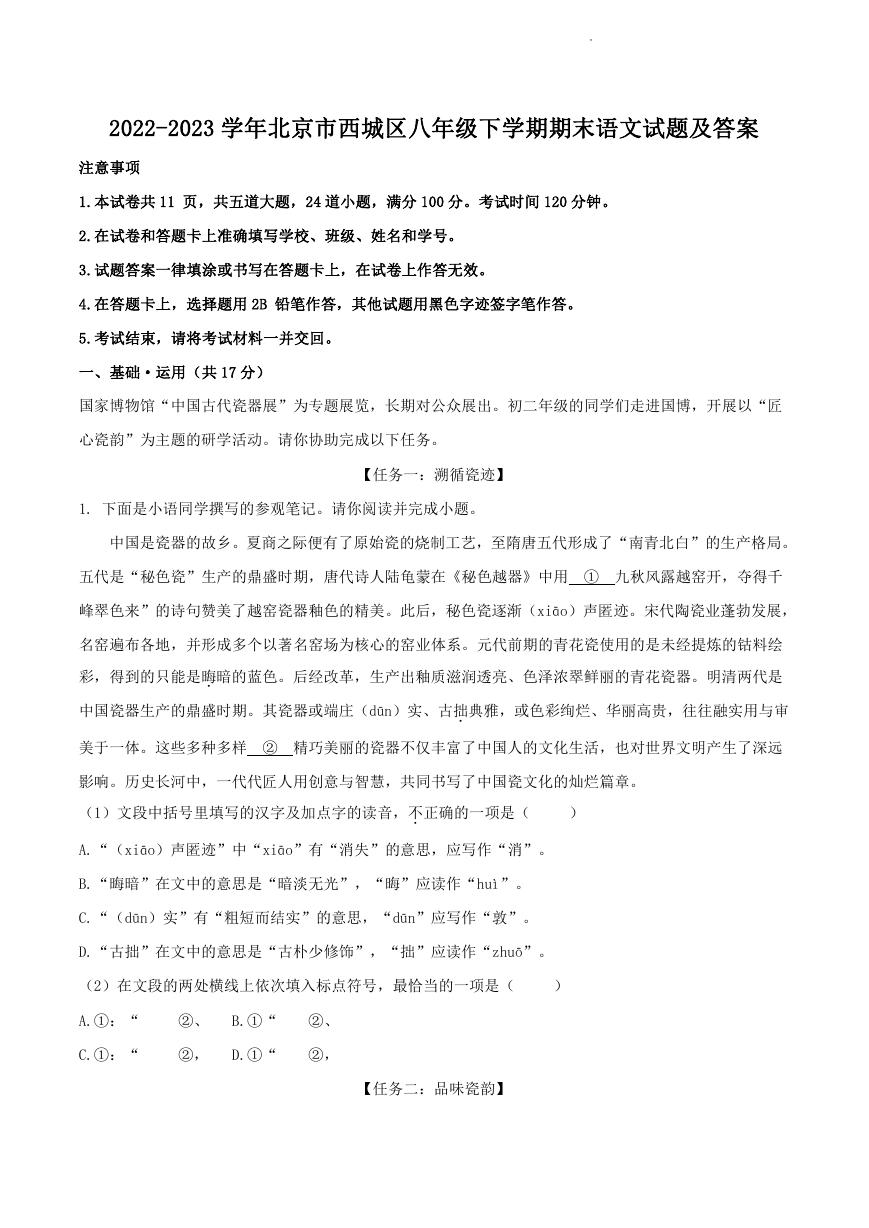

2. 艾雯雯为同学们细致地讲解了瓷器上的各种纹饰,大家兴致盎然。参观结束后,同学们搜集了一些瓷器

纹饰图片。请从下图中选出一个字进行临摹,判断它的书体,并谈谈你在临摹时的感受。

临摹:______

这个字属于______书。 在临摹时我感受到_____________

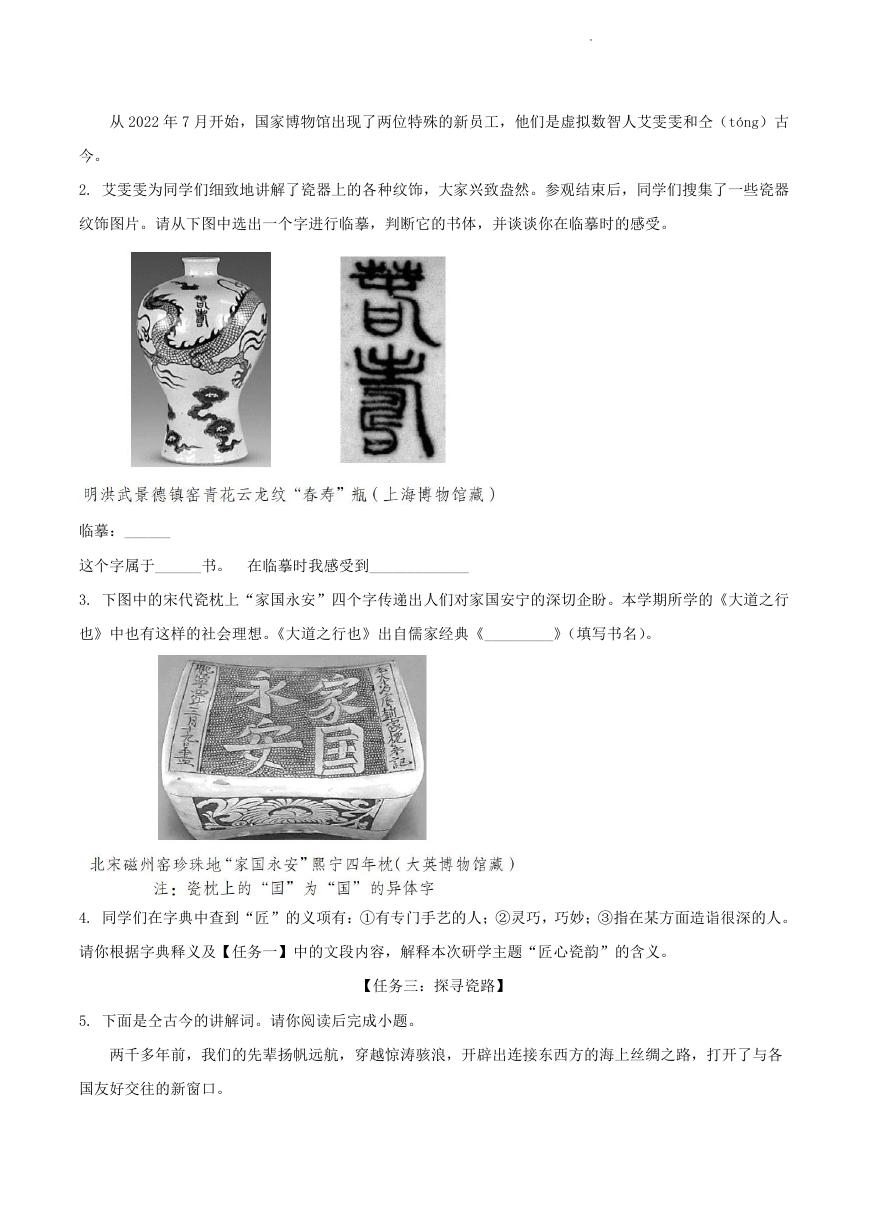

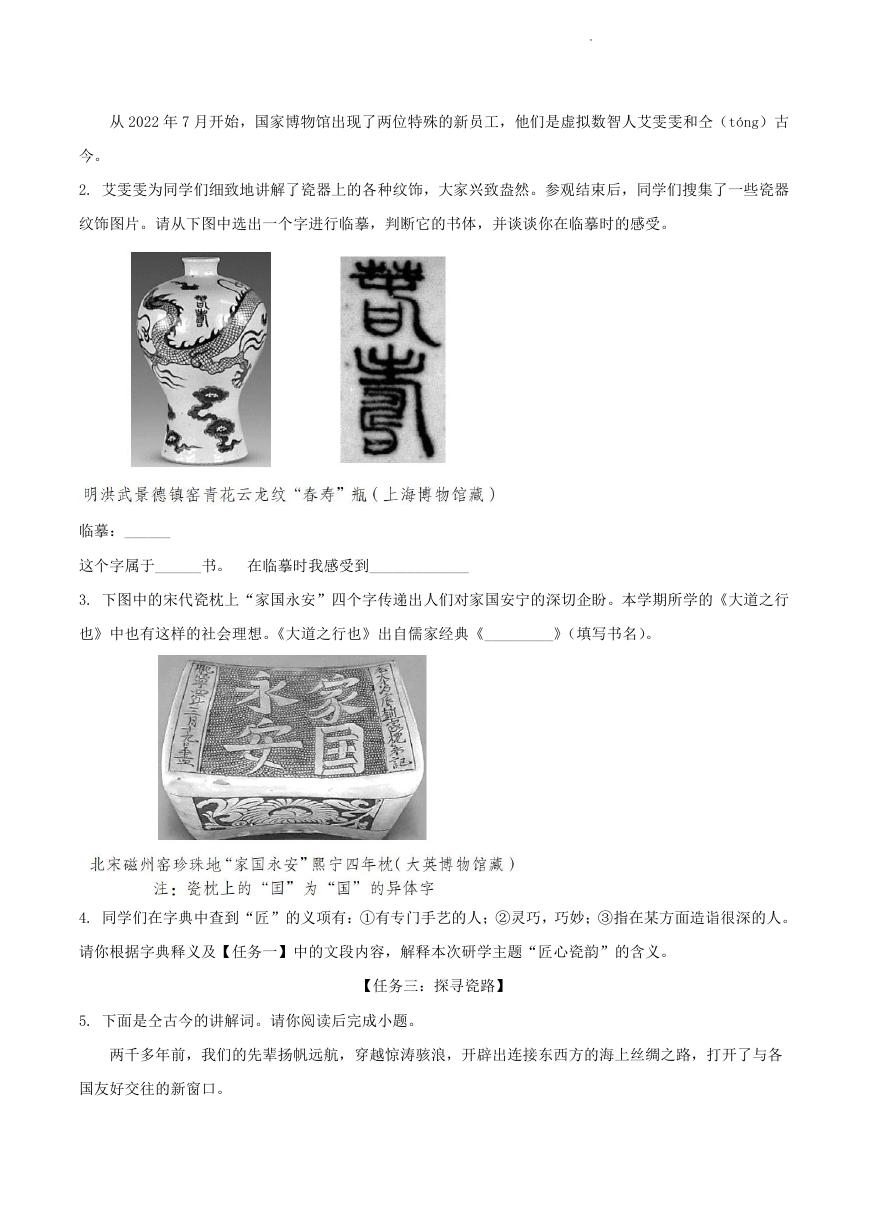

3. 下图中的宋代瓷枕上“家国永安”四个字传递出人们对家国安宁的深切企盼。本学期所学的《大道之行

也》中也有这样的社会理想。《大道之行也》出自儒家经典《_________》(填写书名)。

4. 同学们在字典中查到“匠”的义项有:①有专门手艺的人;②灵巧,巧妙;③指在某方面造诣很深的人。

请你根据字典释义及【任务一】中的文段内容,解释本次研学主题“匠心瓷韵”的含义。

5. 下面是仝古今的讲解词。请你阅读后完成小题。

【任务三:探寻瓷路】

两千多年前,我们的先辈扬帆远航,穿越惊涛骇浪,开辟出连接东西方的海上丝绸之路,打开了与各

国友好交往的新窗口。

�

海上丝绸之路在秦汉之际就已初步形成,从中唐开始,中国陶瓷已行销海外。宋元时期,陶瓷海上贸

易蓬勃发展。明清时期,随着新航路的开辟,世界航海事业得以进一步发展,中国瓷器进入大规模、长时

间持续对外输出的阶段。这使得中国在环球贸易中一直处于顺差。中国瓷器体现了浓郁的中国文化与风情,

在欧洲掀起了“中国热”。德国和荷兰的工匠也都从中国制瓷技艺等方面找寻创作灵感,进行了本土化变

革……总之,瓷器贸易的繁荣,使中国瓷器文化得以传递海外,也为国家带来了巨大的经济利益。

(1)你发现仝古今的讲解词在结尾部分有两处表达欠妥,请将画线句修改正确。

________________。

(2)仝古今拟用一副对联为此次讲解作结。请将它补充完整,正确的一项是(

)

往事越千年,陶瓷惊艳 ①

匠心 ②,瓷韵浸染中外心

A.①丝绸路 ②绝艺传

B.①泣鬼神 ②续真传

C.①泣鬼神 ②真传续

D.①丝绸路 ②传绝艺

6. 请结合这次研学活动的相关内容,以中国瓷器文化的历史或传承为视角,写下你的感受。要求至少使用

一种修辞手法。

【答案】1.

①. A

②. B

2.

①. 春

②. 篆

③. 感受示例一:这个字体正势圆,古拙典雅,与光滑圆润、端庄大气的瓷

器相得益彰。

感受示例二:这个字写起来笔画复杂,曲笔弧线很多,方中有圆,粗细均匀。

3. 礼记(或礼记正义)

4. 示例一:(中国瓷器)独特精巧的艺术构思与文化韵味。

示例二:有手艺的工匠用心制作的瓷器表现了中国文化的独特韵味。

①. 示例:瓷器贸易的繁荣为国家带来了巨大的经济利益,也使中国瓷器文化得以传播海外。 ②.

5.

D

6. 示例:中国瓷器文化博大精深,源远流长。那些精巧绝伦的中国瓷器,就像桥梁一般沟通了古今,连接

了中外。

【解析】

【1 题详解】

(1)本题考查字音字形。

�

A.销声匿迹(xiāo shēng nì jì):不再公开讲话,不再出头露面,形容隐藏起来不出声不露面。销(xiāo):

通“消”,消失。所以“xiāo”应写作“销”,选项表述错误;

故选 A。

(2)本题考查标点符号。

第①空:根据上下文可知,“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”是出自唐代诗人陆龟蒙的《秘色越器》

中的诗句,引用诗句是要使用双引号,所以第①空所填标点符号为:“(前引号)。第②空:根据上下文可

知,该标点符号所连接的两个词语”“多种多样”“精巧美丽”为并列关系,都是用来形容瓷器的。在表

示语段中并列词语之间应使用顿号,所以第②空所填标点符号为:、(顿号)。

故选 B。

【2 题详解】

本题考查赏析字体。

上海博物馆的“春寿瓶”肩上有篆书“春寿”二字,笔路清晰,风格朴实。该瓶上的“春寿”二字可解为

“酒寿”之意,即“贺寿之酒”。故带春寿儿子应是洪武朱元璋于宫中庆祝时的酒器。篆书的特征:①因

形立意,古拙多变。大篆中象形字很多,表现方法也是千变万化,结构法则还没有规律化,因此比较难认。

但大都属于因形立意,或因意造型,看起来古拙典雅,耐人寻味。到了后来的小篆,才比较趋于统一,但

仍然保持很多因形立意的图像文字。②曲笔弧线,体正势圆。篆字都是中锋用笔,一律曲笔弧线,结体平

正,横必平,竖必直,形体大小均匀,体势以圆为主,方中有圆。③左不见撇,右不见捺。篆字基本上是

用点、直、弧三种笔画组字,而且起止藏锋、粗细均匀,没有撇、捺出现。

据此选择临摹的字并根据篆书的特点表达感悟即可。

【3 题详解】

本题考查文学常识。

《大道之行也》是出自西汉礼学家戴圣编著的《礼记》中的一篇散文。此文是为阐明儒家思想中“大同”

社会的基本特征和古人追求的“天下为公”的理想社会模式而作。此文首先概括了“大同”社会的基本特

征;其次阐释了“大同”社会的理想模式;最后拿现实社会跟理想的“大同”社会作对比进一步阐释“大

同”。全文节奏分明、变化有致、不拘一格,读来启人深思,鼓舞人心。

据此可知,《大道之行也》出自儒家经典《礼记》(或《礼记正义》)。

【4 题详解】

本题考查字义。

根据【任务一】“历史长河中,一代代匠人用创意与智慧,共同书写了中国瓷文化的灿烂篇章”可知,这

里的“匠人”指的是指在瓷器行业潜心研究,具有一丝不苟的精神和严谨工作态度的瓷器手工艺人。所以

�

“匠”指的是在某方面造诣很深的人,“韵”在现代汉语中常用义为风度、情趣、意味等。据此来解释主

题“匠心瓷韵”的含义即可。

示例:瓷之韵,匠之心,每一件精致瓷器的诞生,都需要经过繁多的步骤,这背后都是瓷工们的智慧跟创

新。

【5 题详解】

(1)本题考查辨析并修改病句。

画线句“瓷器贸易的繁荣,使中国瓷器文化得以传递海外,也为国家带来了巨大的经济利益”中“中国瓷

器文化得以传递海外”和“为国家带来了巨大的经济利益”语序不当,应该是先为自己国家带来的巨大利

益,再阐述瓷器贸易的世界影响。

所以应修改为:瓷器贸易的繁荣为国家带来了巨大的经济利益,也使中国瓷器文化得以传播海外。

(2)本题考查对联。

对联写作上要注意词性相同、结构一致;平仄对应、音律协调;内容相关、意境完美。注意对联一般讲究

“仄起平收”。上联第①空应和下联“中外心”相对,且上联最后一字应该是仄声,所以应选同样为偏正

短语的“丝绸路”;下联的第②空应和上联的“越千年”相对,所以应选择同样为动宾短语的“传绝艺”。

故选 D。

【6 题详解】

本题考查语言表达能力。

结合主题“中国瓷器文化的历史或传承”,使用至少一种修辞手法,写出自己的感受即可。

示例:瓷器承载着中国传统美学,带有中国文人的情操休养和心灵追求。她独立成景,又意味深远;她无

生命,但具有高远的人格象征。在千年文明中,青瓷文化也是对中国精神的一种诠释,闪耀着民族精神与

时代精神的光芒。

二、古诗文阅读(共 20 分)

7. 古诗文默写填空。

①黄发垂髫,___________。(陶渊明《桃花源记》)

②庄子用比喻..来描述大鹏鸟奋飞时情形的句子是:________,________。 (《庄子·逍遥游·北冥有鱼》)

③乐器在古代生活中经常起到重要的作用。《诗经·周南·关雎》中就有写到乐器的语句:“_____”和

“________”。

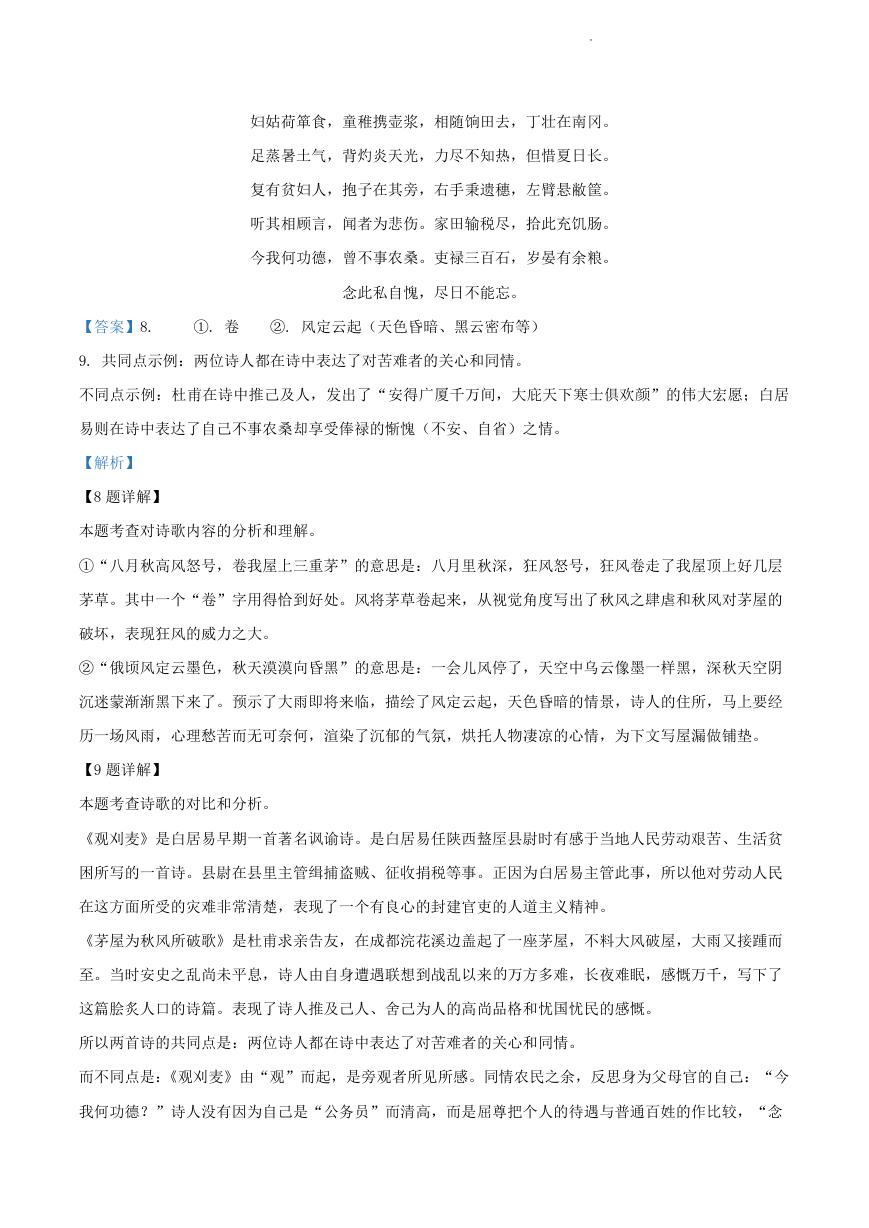

④下面是《卖炭翁》的插图,请你依据画面,写出相应的诗句:____________

�

【答案】

①. 并怡然自乐

②. 怒而飞

③. 其翼若垂天之云

④. 琴瑟友之

⑤. 钟鼓乐

之

⑥. 手把文书口称敕

【解析】

【详解】本题考查对名句名篇的识记。

默写题作答时,一要透彻理解诗文内容;二要认真审题,找出符合题意的诗文句子;三是答题内容要准确,

做到不添字、不漏字、不写错字。本题中注意“怡、翼、琴瑟、鼓、敕”等字词的正确书写。

阅读《茅屋为秋风所破歌》,完成小题。

茅屋为秋风所破歌

杜甫

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻

未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受

冻死亦足!

8. 依据你对这首诗的理解,在下面的横线上填写恰当的内容。

诗中对恶劣天气的描写非常形象。“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”“风怒号”以比拟的手法写

出秋风声势之盛,“____”字写出狂风的威力之大。“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”,描绘了

___________的情景,给人以大雨将至的压抑之感。

9. 白居易在《新乐府序》中主张“(乐府诗)为君、为臣、为民、为物、为事而作”。阅读他的《观刈麦》,

说说杜甫和白居易在两首诗中表达的情感有何异同。

观刈麦

白居易

田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。

�

妇姑荷箪食,童稚携壶浆,相随饷田去,丁壮在南冈。

足蒸暑土气,背灼炎天光,力尽不知热,但惜夏日长。

复有贫妇人,抱子在其旁,右手秉遗穗,左臂悬敝筐。

听其相顾言,闻者为悲伤。家田输税尽,拾此充饥肠。

今我何功德,曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮。

念此私自愧,尽日不能忘。

【答案】8.

①. 卷

②. 风定云起(天色昏暗、黑云密布等)

9. 共同点示例:两位诗人都在诗中表达了对苦难者的关心和同情。

不同点示例:杜甫在诗中推己及人,发出了“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的伟大宏愿;白居

易则在诗中表达了自己不事农桑却享受俸禄的惭愧(不安、自省)之情。

【解析】

【8 题详解】

本题考查对诗歌内容的分析和理解。

①“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”的意思是:八月里秋深,狂风怒号,狂风卷走了我屋顶上好几层

茅草。其中一个“卷”字用得恰到好处。风将茅草卷起来,从视觉角度写出了秋风之肆虐和秋风对茅屋的

破坏,表现狂风的威力之大。

②“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”的意思是:一会儿风停了,天空中乌云像墨一样黑,深秋天空阴

沉迷蒙渐渐黑下来了。预示了大雨即将来临,描绘了风定云起,天色昏暗的情景,诗人的住所,马上要经

历一场风雨,心理愁苦而无可奈何,渲染了沉郁的气氛,烘托人物凄凉的心情,为下文写屋漏做铺垫。

【9 题详解】

本题考查诗歌的对比和分析。

《观刈麦》是白居易早期一首著名讽谕诗。是白居易任陕西盩厔县尉时有感于当地人民劳动艰苦、生活贫

困所写的一首诗。县尉在县里主管缉捕盗贼、征收捐税等事。正因为白居易主管此事,所以他对劳动人民

在这方面所受的灾难非常清楚,表现了一个有良心的封建官吏的人道主义精神。

《茅屋为秋风所破歌》是杜甫求亲告友,在成都浣花溪边盖起了一座茅屋,不料大风破屋,大雨又接踵而

至。当时安史之乱尚未平息,诗人由自身遭遇联想到战乱以来的万方多难,长夜难眠,感慨万千,写下了

这篇脍炙人口的诗篇。表现了诗人推及己人、舍己为人的高尚品格和忧国忧民的感慨。

所以两首诗的共同点是:两位诗人都在诗中表达了对苦难者的关心和同情。

而不同点是:《观刈麦》由“观”而起,是旁观者所见所感。同情农民之余,反思身为父母官的自己:“今

我何功德?”诗人没有因为自己是“公务员”而清高,而是屈尊把个人的待遇与普通百姓的作比较,“念

�

此私自愧,尽日不能忘。”显然是当时有社会担当的士大夫的自觉行为,充满着悲天悯人的人文主义情怀;

《茅屋为秋风所破歌》则是记叙亲身体会,诗人即为受害者,诗人推己及人,由自身的不幸联想到“天下

寒士”的不幸,进而突发联想:如果有足够多的房屋,使芸芸众生得以安居乐业,即使“我”的房子被吹

倒,自己受冻而死也好!可以说感情更加真挚,也尤为动人。

阅读甲乙两文,完成小题。

【甲】

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石

以为底,近岸,卷石底以出,为坻、为屿、为嵁、为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游

者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(节选自《小石潭记》)

【乙】

鄱阳山水名天下,而龙停溪最胜。众山面内,环拥林立,层峦叠嶂,烟云相连。苍藤 翠木,蒙络摇缀。……

而大豁①横其前,众水入焉。旁有涌泉,雷辊②雹散。跳波急洑③,千 态万状。既停既平,循山而行。大者

潴④为湖,小者聚为潭。如曳雪练,如卧白虹,沉沉无 声,尽水之变。

每遇胜日,披风松下,待月竹间,观澜石上,行吟坐啸,纵意所如。虽桃源之胜不过也。

(选自北宋孙觌(dí)《鄱阳湖山水记》,有删改)

注:①豁:开阔的山谷②辊(gǔn):很快地转动。③洑:(fú)漩涡④潴(zhū):水流停聚的地方。

10. 学习古文,可借助不同的方法理解词义。请根据提示完成图表。

方 法

理解词义

“许”的义项:

A.答应,允许 B.表示约数

C.这样

D.处所,地

方

潭中鱼可百许.

头①“许”词

义:选项_____。

字典查

阅法

“胜”的义项:

每遇胜.日

A.能承担,能承受 B.尽

②“胜”词义:

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc