2023-2024 学年天津市河西区九年级上学期化学第一次月考

试题及答案

一、选择题(本大题共 20 题,每小题 1 分,共 20 分)每小题给出的四个选项中,只有

一个最符合题意.

1. 下列物质的变化中,有一种与其他三种有本质区别的是

A. 冰雪融化

B. 菜刀生锈

C. 粮食酿酒

D. 人的呼

吸

【答案】A

【解析】

【详解】A、冰雪融化过程中无新物质生成,该变化属于物理变化;

B、菜刀生锈过程中生成了铁锈,有新物质生成,该变化属于化学变化;

C、粮食酿酒过程中生成了乙醇等有机物,有新物质生成,该变化属于化学变化;

D、人吸入氧气后,体内的营养物质在氧气的作用下氧化分解,生成新物质,同时释放出能

量,该变化属于化学变化。

故选 A。

2. 下列实验中,根据实验现象做出的推断有误的是

A. 石蜡屑放入水中,石蜡屑浮于水面:石蜡密度小于水

B. 吹灭燃着的蜡烛,可观察到一缕白烟,用火柴去点,蜡烛重新燃烧:白烟的主要成分是

石蜡小颗粒

C. 在石蜡火焰上罩上内壁涂有澄清石灰水的烧杯后,石灰水变浑浊:石蜡燃烧生成二氧化

碳

D. 在石蜡火焰上罩上干冷烧杯后内壁出现水雾:石蜡中含有水

【答案】D

【解析】

【详解】A、石蜡屑放入水中,石蜡屑浮于水面:石蜡密度小于水,正确;

B、吹灭燃着的蜡烛,可观察到一缕白烟,用火柴去点,蜡烛重新燃烧:白烟的主要成分是

石蜡的石蜡小颗粒,正确;

C、二氧化碳能使石灰水变浑浊;在石蜡火焰上罩上内壁涂有澄清石灰水的烧杯后,石灰水

变浑浊:石蜡燃烧生成二氧化碳,正确;

�

D、在石蜡火焰上罩上干冷烧杯后内壁出现水雾:石蜡燃烧生成水,不是含有水,错误。

故选 D。

3. 在“人吸入的空气和呼出的气体有什么不同”的探究中,下列说法不正确的是

A. 证明呼出气体含二氧化碳多的证据是:呼出的气体使澄清石灰水更浑浊

B. 证明呼出气体含水蒸气多的证据是:呼出的气体在玻璃片上凝结成水珠

C. 证明呼出气体含氧气少的证据是:呼出的气体使木条燃烧更旺

D. 判断呼出气体含有氮气的依据是:空气中含有氮气,而氮气不为人体吸收

【答案】C

【解析】

【详解】A、呼出气体能使澄清石灰水变浑浊,说明呼出气体含二氧化碳多,说法正确;

B、呼出的气体在玻璃上结下水珠,说明呼出气体含水蒸汽多,说法正确;

C、氧气能支持燃烧,氧气含量越多,燃烧越旺,呼出的气体使木条熄灭,说明呼出气体含

氧气少,说法错误;

D、空气中含有氮气,而氮气不为人体吸收,所以吸入的氮气被人体排出,使呼出气体含有

氮气,说法正确。

故选 C。

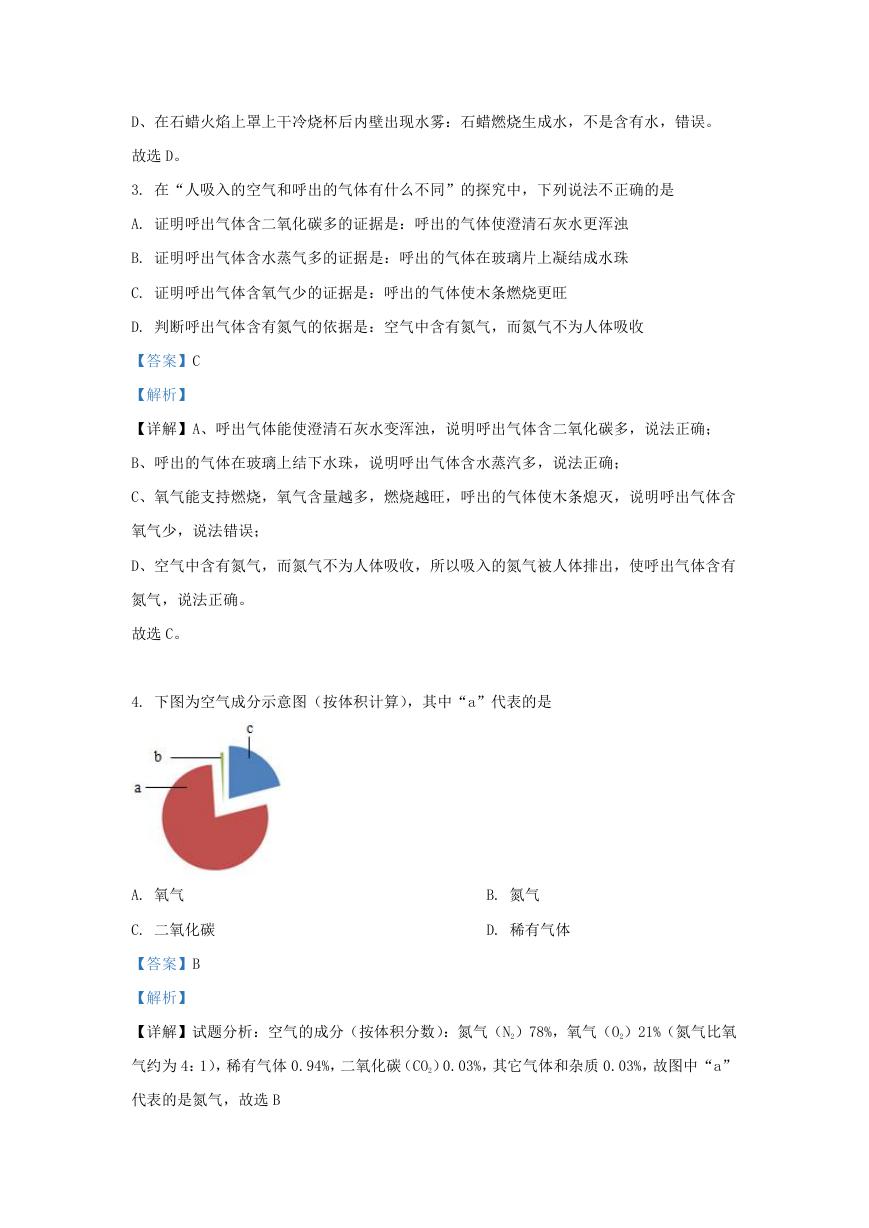

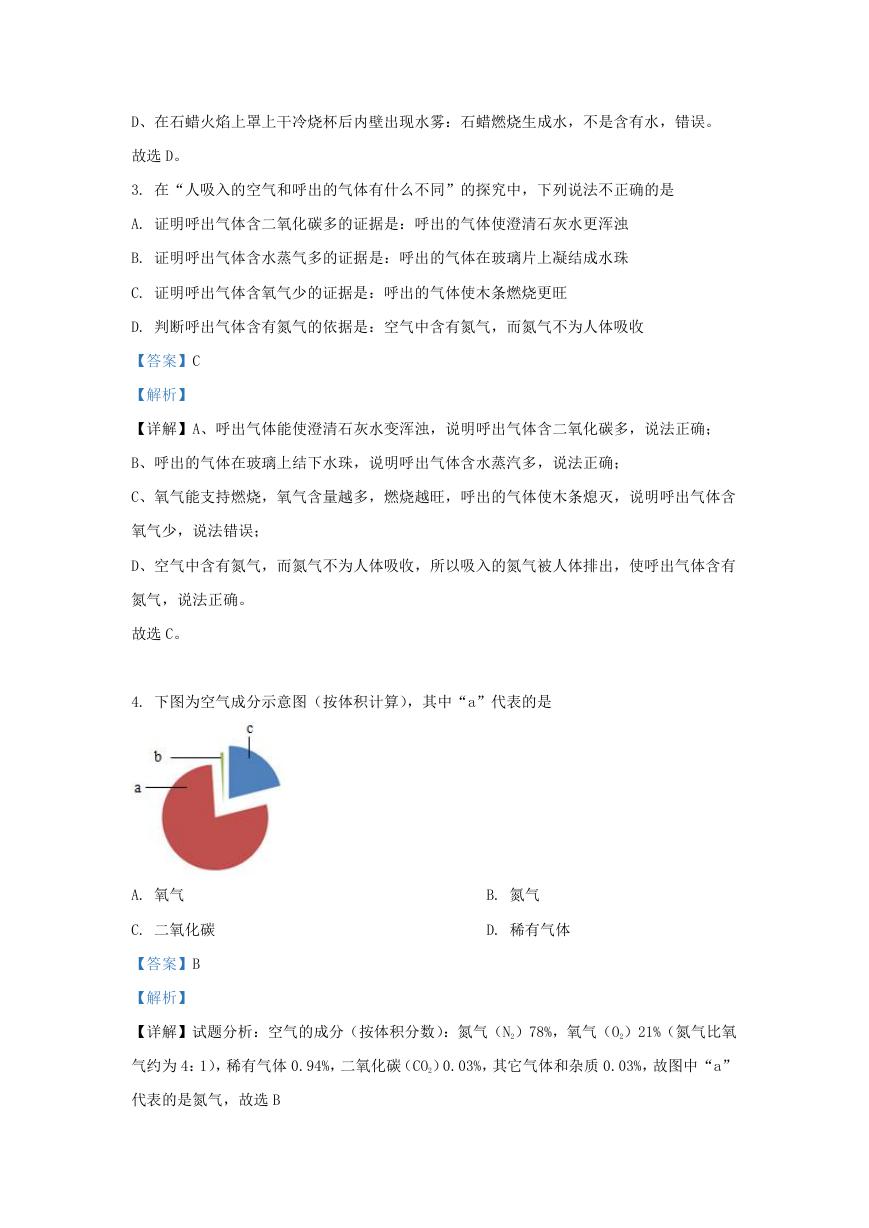

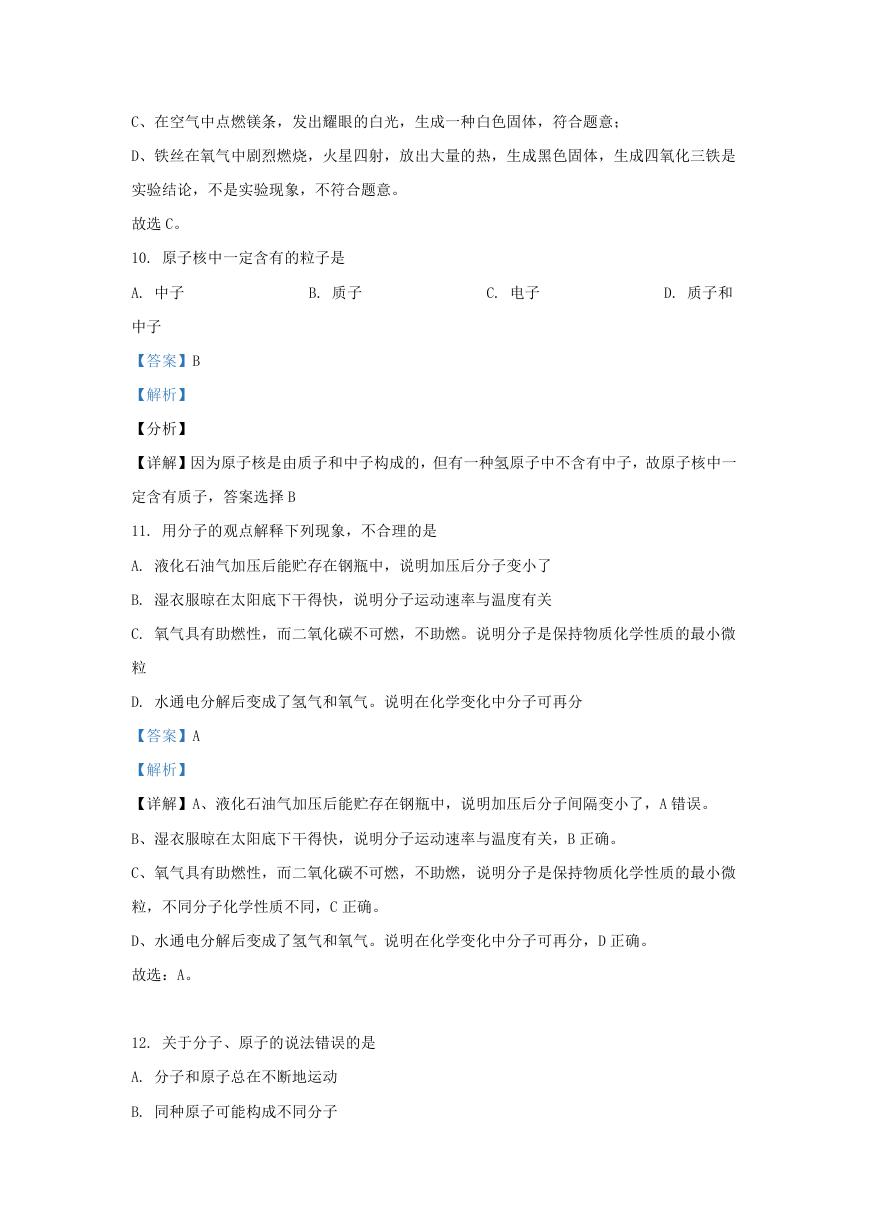

4. 下图为空气成分示意图(按体积计算),其中“a”代表的是

A. 氧气

C. 二氧化碳

【答案】B

【解析】

B. 氮气

D. 稀有气体

【详解】试题分析:空气的成分(按体积分数):氮气(N2)78%,氧气(O2)21%(氮气比氧

气约为 4:1),稀有气体 0.94%,二氧化碳(CO2)0.03%,其它气体和杂质 0.03%,故图中“a”

代表的是氮气,故选 B

�

考点:空气的成分

5. 用高锰酸钾制取氧气时,主要的实验操作如下,下列操作顺序正确的是

①固定试管并加热

②熄灭酒精灯

③检查装置的气密性

④将高锰酸钾装入试管里

⑤用排水法收集

⑥将导管从水面下拿出

⑦用一团棉花堵住试管,用带导管的塞子塞紧试管

A. ④③⑦①⑤⑥②

C. ③④⑦①⑤⑥②

【答案】C

【解析】

B. ③④⑦①⑤②⑥

D. ③④①⑦⑤⑥②

【详解】高锰酸钾制氧气步骤:查、装、定、点、收、离、熄,故顺序为③④⑦①⑤⑥②,

故选:C。

6. 小刚量取液体时,量筒放平稳后俯视读数为 10mL,倒出一定量液体后又仰视读数为 5mL,

则该同学倒出的液体的体积为

B. <5mL

C. =5 mL

D. 无法确

A. >5mL

定

【答案】B

【解析】

【详解】量筒放平稳后俯视读数,读数偏大,实际体积小于读数,即实际体积小于 10mL,

倒出一定量液体后又仰视读数为 5mL,读数偏小,实际体积大于读数,即实际体积大于 5mL,

故该同学倒出的液体的体积<5mL,B 正确。

7. 在进行“氧气的实验室制取与性质”实验时,某同学制得的氧气不纯。你认为可能的原

因是(

)

A. 用排水法收集 O2 时,集气瓶装满水

B. 用向上排空气法收集 O 2 时,导管伸入到集气瓶 的底部

C. 用排水法收集 O2 时,导管口冒出气泡,立即收集

�

D. 用排水法收集 O2,收集满后,在水下盖上玻璃片

【答案】C

【解析】

【详解】A、用排水法收集,集气瓶中装满水,可以把集气瓶中的空气排尽,故正确;

B、用排空气法收集氧气,导气管伸到集气瓶的底部,可以把集气瓶中的空气排尽,故正确;

C、用排水法收集,没有等到气泡连续均匀放出时就开始收集,原试管内的空气进入集气瓶,

故错误;

D、用排水法收集 O2 ,收集满后,在水下盖上玻璃片,可以防止空气的进入,故正确;答案:

C。

8. 下列关于氧气的说法正确的是

A. 氧气可用作火箭发射的燃料

B. 液氧为淡蓝色液体

C. 硫在氧气中燃烧发出淡蓝色火焰

D. 鱼类能在水中生存,证明氧气易溶

于水

【答案】B

【解析】

【详解】A、氧气具有助燃性,液态氧可用作火箭的助燃剂,故 A 错误;

B、液氧为淡蓝色液体,故 B 正确;

C、硫在氧气中燃烧发出蓝紫色火焰,故 C 错误;

D、鱼类能在水中生存,是因为水中溶有一定量的氧气,氧气能供给呼吸,但是氧气不易溶

于水,故 D 错误。

故选:B。

9. 下列实验现象描述正确的是

A. 红磷在空气中燃烧产生大量的白雾

B. 木炭在空气中燃烧发出白光

C. 镁在空气中燃烧发出耀眼的白光,生成白色固体

D. 铁在氧气中剧烈燃烧,火星四射,生成四氧化三铁,放出热量

【答案】C

【解析】

【详解】A、红磷在氧气中燃烧产生大量的白烟,没有白雾,不符合题意;

B、木炭在空气中燃烧发红,不符合题意;

�

C、在空气中点燃镁条,发出耀眼的白光,生成一种白色固体,符合题意;

D、铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,放出大量的热,生成黑色固体,生成四氧化三铁是

实验结论,不是实验现象,不符合题意。

故选 C。

10. 原子核中一定含有的粒子是

B. 质子

C. 电子

D. 质子和

A. 中子

中子

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】因为原子核是由质子和中子构成的,但有一种氢原子中不含有中子,故原子核中一

定含有质子,答案选择 B

11. 用分子的观点解释下列现象,不合理的是

A. 液化石油气加压后能贮存在钢瓶中,说明加压后分子变小了

B. 湿衣服晾在太阳底下干得快,说明分子运动速率与温度有关

C. 氧气具有助燃性,而二氧化碳不可燃,不助燃。说明分子是保持物质化学性质的最小微

粒

D. 水通电分解后变成了氢气和氧气。说明在化学变化中分子可再分

【答案】A

【解析】

【详解】A、液化石油气加压后能贮存在钢瓶中,说明加压后分子间隔变小了,A 错误。

B、湿衣服晾在太阳底下干得快,说明分子运动速率与温度有关,B 正确。

C、氧气具有助燃性,而二氧化碳不可燃,不助燃,说明分子是保持物质化学性质的最小微

粒,不同分子化学性质不同,C 正确。

D、水通电分解后变成了氢气和氧气。说明在化学变化中分子可再分,D 正确。

故选:A。

12. 关于分子、原子的说法错误的是

A. 分子和原子总在不断地运动

B. 同种原子可能构成不同分子

�

C. 分子的质量一定大于原子的质量

D. 原子是化学变化的最小粒子

【答案】C

【解析】

【详解】A、根据分子、原子的性质可知,分子和原子总在不断地运动,故 A 正确;

B、分子是由原子构成的,同种原子可能构成不同分子,例如氧原子可以构成氧分子,也可

以构成臭氧分子,故 B 正确;

C、分子的质量不一定大于原子的质量,如氢分子的质量比铁原子的质量小,故 C 错误;

D、分子、原子的根本区别:在化学变化中分子可分、原子不可分,故 D 正确。

故选 C。

13. 下列说法正确的是

A. 空气是由空气分子组成的

B. 空气里氮气、氧气等分子均匀地混合在一起

C. 空气中的氮气、氧气经混合,它们的化学性质都已改变

D. 经过液化、蒸发从空气中得到氮气和氧气的过程中,组成空气的分子在此变化中是可分

的

【答案】B

【解析】

【详解】A、空气是混合物,不存在空气分子,错误;

B、空气里氮气、氧气等分子均匀地混合 在一起,正确;

C、空气中的氮气、氧气经混合,只是一个物理变化,它们的化学性质没有改变,错误;

D、经过液化、蒸发从空气中得到氮气和氧气的过程中,是一个物理变化,不能说明组成空

气的分子在此变化中是可分的,错误。

故选 B。

14. 硒是人体必需的微量元素,严重缺硒有可能诱发皮肤疾病。已知硒的核电荷数为 34,质

子数与中子数之和为 79.下列有关硒原子的说法中,不正确的是

A. 质子数为 34

B. 核外电子数为 34

C. 相对原子质量为 79g

D. 中子数为 45

【答案】C

【解析】

�

【详解】A、在原子中,核外电子数=核电荷数=质子数= 34,故正确,不符合题意;

B、在原子中,核外电子数=核电荷数=34,故正确,不符合题意;

C、相对原子质量=质子数+中子数=79,相对原子质量的单位是 1,省略不写,不是“g”,

故不正确,符合题意;

D、由于质子数+中子数=79,质子数=34,所以中子数=79-34=45,故正确,不符合题意。

故选 C。

15. 下列物质在空气中或氧气中燃烧的说法正确的是

A. 木炭燃烧后生成黑色固体

B. 铁丝伸进盛有氧气的集气瓶中剧

烈燃烧

C. 红磷在空气中不能燃烧

D. 硫燃烧时生成有刺激性气味的气

体

【答案】D

【解析】

【详解】A、木炭燃烧生成二氧化碳,不生成黑色固体,故 A 选项错误;

B、铁丝在没有引燃的情况下,伸入氧气中是不能燃烧的,故 B 选项错误;

C、红磷在空气中可以燃烧,故 C 选项错误;

D、硫燃烧时,生成的是二氧化硫气体,该气体有刺激性气味,故 D 选项正确;

故选 D。

16. 下列物质中,含有氧分子的是

B. MnO2

C. CO2

D. H2O2

A. O2

【答案】A

【解析】

【详解】A、O2 是氧气,由氧分子构成,则含有氧分子,故 A 正确;

B、MnO2 不含有氧气,则不含有氧分子,故 B 错误;

C、CO2 不含有氧气,则不含有氧分子,故 C 错误;

D、H2O2 不含有氧气,则不含有氧分子,故 D 错误;

故选 A.

【点评】本题考查了物质微观构成微粒的知识,完成此题,可以依据已有的知识进行.

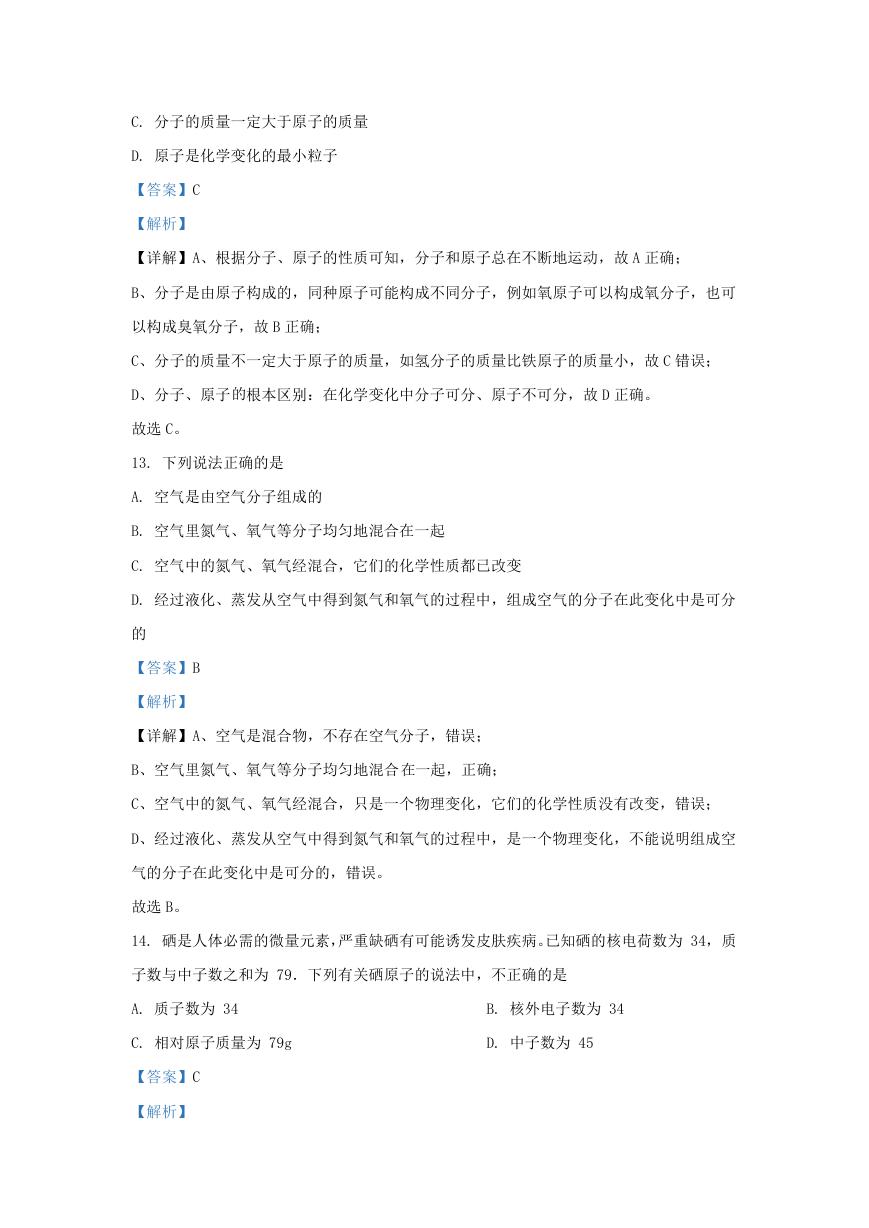

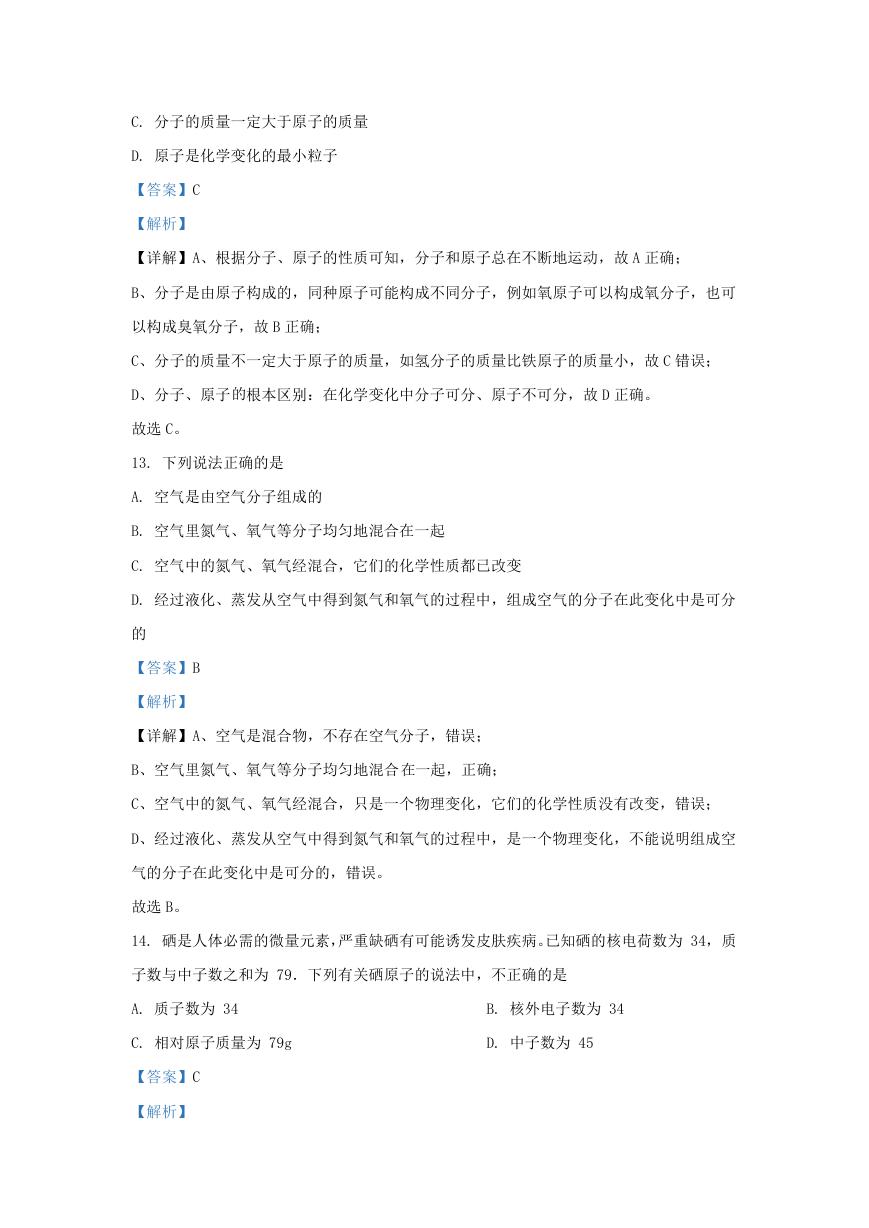

17. 如图所示某化学反应的微观模型示意图,从图中获得的有关信息不正确的是

�

A. 该反应前后分子个数相同

B. 该反应前后原子种类和数目都不改变

C. 该反应属于化合反应

D. 化学反应前后分子的种类改变

【答案】A

【解析】

【详解】A. 反应前有 3 个分子,反应后有 2 个分子,该反应前后分子个数不相同,错误;

B. 原子是化学变化中最小的粒子,化学反应前后原子种类、数目不改变,正确;

C. 该化学反应是两种物质发生反应生成一种物质,属于化合反应,正确;

D. 在化学反应中分子分解为原子,原子重新结合成新的分子;化学反应前后分子的种类改

变,正确。

故选 A。

18. 下列对催化剂描述正确的是

A. 催化剂在化学反应中一定能加快反应的速率

B. 用过氧化氢制取氧气时,加入二氧化锰可增加生成氧气的质量

C. 催化剂在反应前后的质量和性质不变

D. 从过氧化氢分解后的残余物中回收的二氧化锰,仍能作氯酸钾分解的催化剂

【答案】D

【解析】

【详解】A、催化剂在化学反应中一定能加快反应的速率错误,也可以减慢,故选项错误;

B、用过氧化氢制取氧气时,加入二氧化锰作为催化剂,生成氧气的质量不变,故选项错误;

C、催化剂的质量和化学性质在反应前后都没有改变,故选项错误;

D、因为催化剂的质量和化学性质在反应前后都没有改变,从过氧化氢分解后的残余物中回

收的二氧化锰,仍能作氯酸钾分解的催化剂,故选项正确。

故选:D。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc