2022-2023 学年北京市昌平区八年级上学期期末语文试题及答案

本试卷共 8 页,五道大题,24 个小题,满分 100 分。考试时长 150 分钟。

考生务必将答案填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。考试结束后,请交回答题卡。

一、基础·运用(共 14 分)

为了解和保护身边的文化遗产,班级开展了“探寻身边的文化遗产”综合性学习活动。请你参与“身边的

文化遗产图文展板”的设计和布展工作。

1. 下面是展板“前言”部分的文字稿,同学们已经将其录制成音频,计划在展出时同时播放,其中加点字

的读音、横线处填写的词语都正确的一项是( )

文物和文化遗产承载.着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的中华优秀文明资源。近年来,

文化遗产越来越被重视。每逢文化和自然遗产日,各地都会举办丰富多彩的系列活动,营造全社会共同参

与、保护、传承中华优秀传统文化的浓厚氛.围,推动文化遗产(融、溶)入现代生活,展现当代价值。文

物见证了中华民族发展历程,起到了(震、振)奋民族精神的重要作用。

A. 承载 zài 氛围 fèn 融震

B. 承载 zài 氛围 fēn 融振

C. 承载 zǎi 氛围 fēn 溶振

D. 承载 zǎi 氛围 fèn 溶震

2. 在第一块展板上,同学们推介的是圆明园。下面这段文字在词语和标点的使用方面存在疑惑,请你做出

选择。

被誉为“万园之园”的圆明园,是世界文化遗产中唯一一座清代皇家园林遗址。它历经五朝皇帝 100

多年的扩建与修缮。在物质文化遗产层面,圆明园了历代的稀世文物和史书典籍,了全国各地的名园胜景

【甲】在非物质文化遗产层面,其蕴含了古代建筑与园林的建造技艺、装饰工艺和文明习俗等非物质形态

的内容。圆明园不仅是清代皇家园林的重要,更是近代中国被侵略、殖民的历史。它时刻都在向我们敲响

警钟【乙】勿忘屈辱,吾辈自强!

(1)结合文段意思,填入横线处的词语,最恰当的一项是(

)

A.珍藏 汇集 代表 见证

B.汇集 珍藏 代表 见证

C.珍藏 汇集 见证 代表

D.汇集 珍藏 见证 代表

(2)在【甲】 【乙】处分别填写标点符号,正确的一项是(

)

A. 【甲】分号 【乙】逗号

B. 【甲】分号 【乙】冒号

C. 【甲】逗号 【乙】逗号

D. 【甲】逗号 【忆】冒号

�

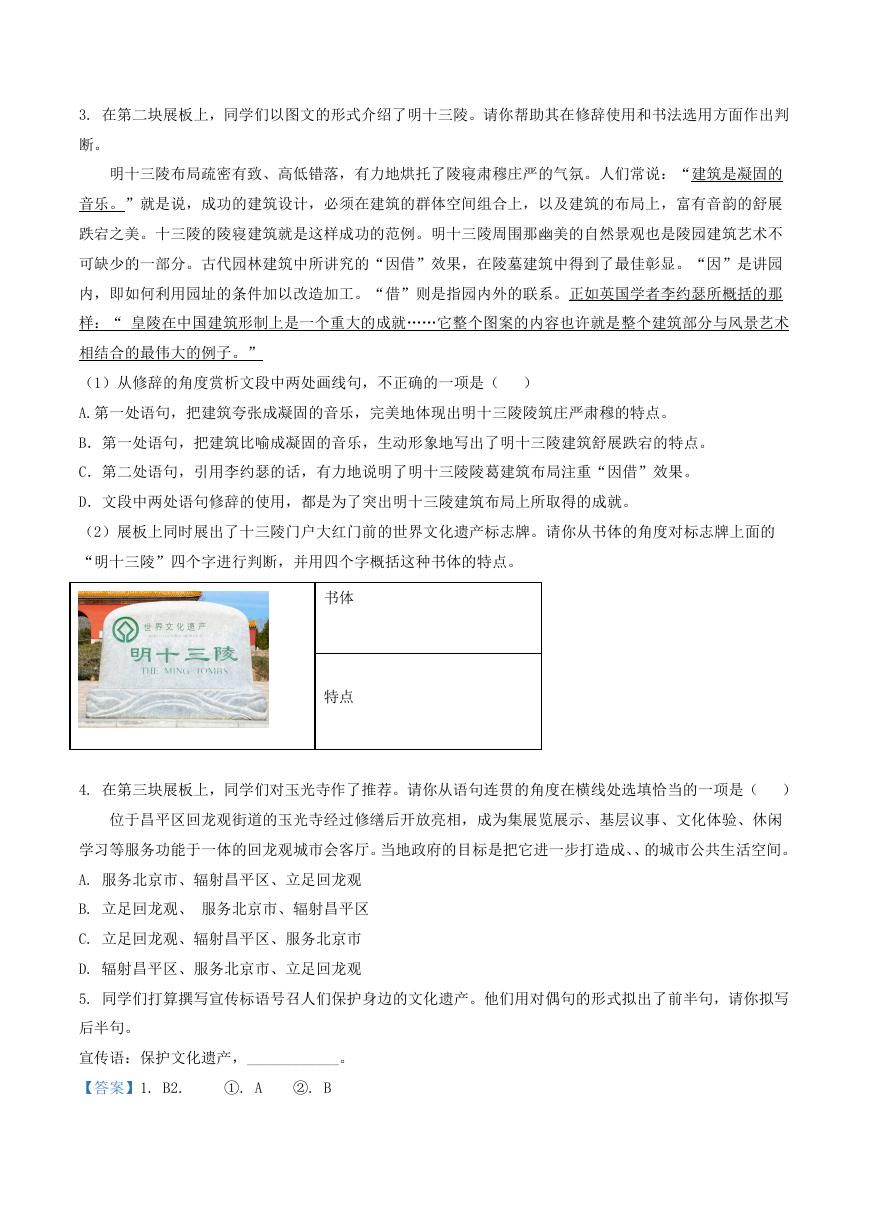

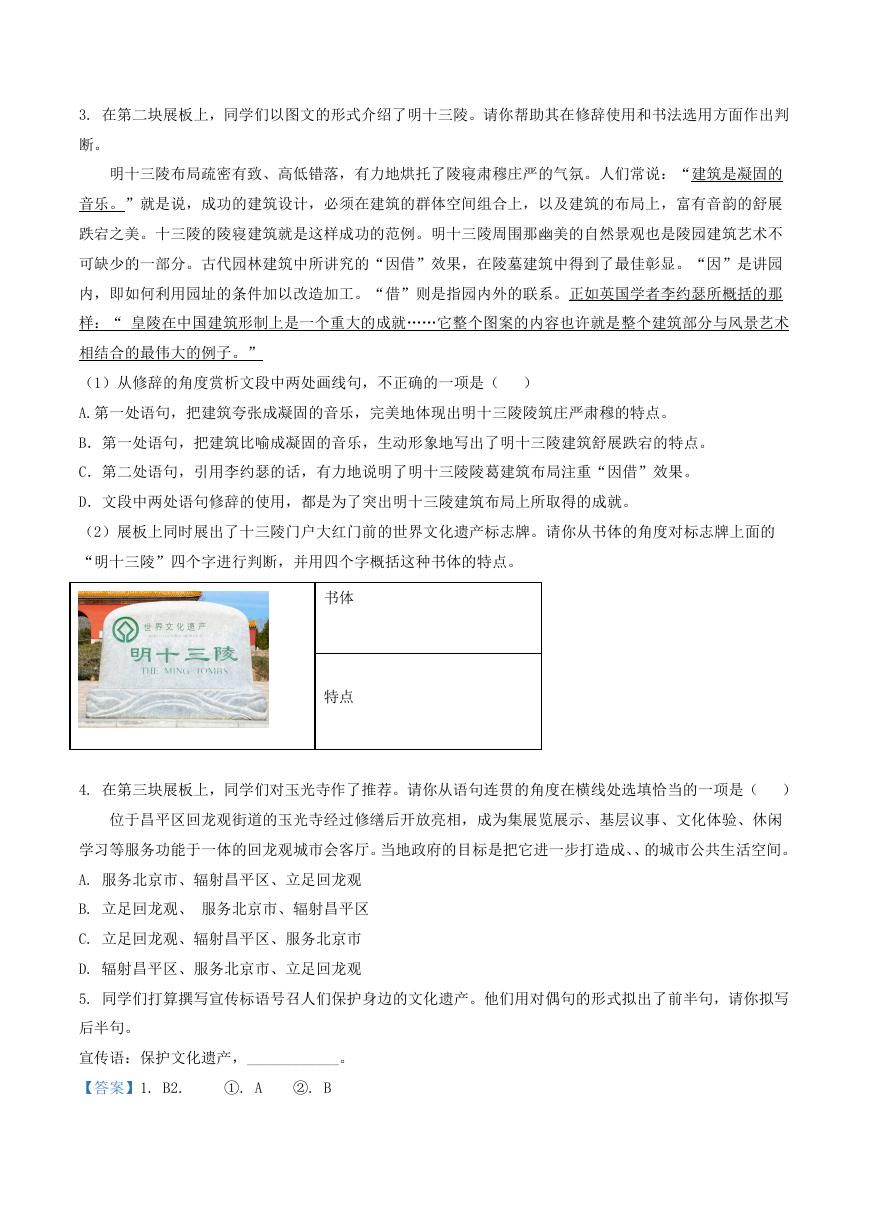

3. 在第二块展板上,同学们以图文的形式介绍了明十三陵。请你帮助其在修辞使用和书法选用方面作出判

断。

明十三陵布局疏密有致、高低错落,有力地烘托了陵寝肃穆庄严的气氛。人们常说:“建筑是凝固的

音乐。”就是说,成功的建筑设计,必须在建筑的群体空间组合上,以及建筑的布局上,富有音韵的舒展

跌宕之美。十三陵的陵寝建筑就是这样成功的范例。明十三陵周围那幽美的自然景观也是陵园建筑艺术不

可缺少的一部分。古代园林建筑中所讲究的“因借”效果,在陵墓建筑中得到了最佳彰显。“因”是讲园

内,即如何利用园址的条件加以改造加工。“借”则是指园内外的联系。正如英国学者李约瑟所概括的那

样:“ 皇陵在中国建筑形制上是一个重大的成就……它整个图案的内容也许就是整个建筑部分与风景艺术

相结合的最伟大的例子。”

(1)从修辞的角度赏析文段中两处画线句,不正确的一项是( )

A.第一处语句,把建筑夸张成凝固的音乐,完美地体现出明十三陵陵筑庄严肃穆的特点。

B.第一处语句,把建筑比喻成凝固的音乐,生动形象地写出了明十三陵建筑舒展跌宕的特点。

C.第二处语句,引用李约瑟的话,有力地说明了明十三陵陵葛建筑布局注重“因借”效果。

D.文段中两处语句修辞的使用,都是为了突出明十三陵建筑布局上所取得的成就。

(2)展板上同时展出了十三陵门户大红门前的世界文化遗产标志牌。请你从书体的角度对标志牌上面的

“明十三陵”四个字进行判断,并用四个字概括这种书体的特点。

书体

特点

4. 在第三块展板上,同学们对玉光寺作了推荐。请你从语句连贯的角度在横线处选填恰当的一项是( )

位于昌平区回龙观街道的玉光寺经过修缮后开放亮相,成为集展览展示、基层议事、文化体验、休闲

学习等服务功能于一体的回龙观城市会客厅。当地政府的目标是把它进一步打造成、、的城市公共生活空间。

A. 服务北京市、辐射昌平区、立足回龙观

B. 立足回龙观、 服务北京市、辐射昌平区

C. 立足回龙观、辐射昌平区、服务北京市

D. 辐射昌平区、服务北京市、立足回龙观

5. 同学们打算撰写宣传标语号召人们保护身边的文化遗产。他们用对偶句的形式拟出了前半句,请你拟写

后半句。

宣传语:保护文化遗产,____________。

【答案】1. B2.

①. A

②. B

�

3. (1)A(2)示例:隶书;蚕头雁尾 4. C

5. 示例:守望精神家园

【解析】

【1 题详解】

本题考查字音字形。

承载(chéng zài):指承受支撑物体。

氛围(fēn wéi):周围的气氛和情调。

融入:融合,调合,和谐。

振奋:振作精神,奋发努力。

故选 B。

【2 题详解】

(1)本题考查词语运用。

珍藏:珍重地收藏。汇集:聚集;累积。

第一空:在此形容收藏的历代稀世文物和史书典籍,应使用“珍藏”;

第二空:在此形容聚集了全国各地的名园胜景,应使用“汇集”;

代表:能显示同一类事物共同特征的人或事物。见证:证明;证据;亲眼目睹可以作证。

第三空:在此形容圆明园是清代皇家园林的典型建筑,应使用“代表”;

第四空:在此形容圆明园是近代中国被侵略、殖民的历史的证明,应使用“见证”;

故选 A。

(2)本题考查标点符号。

甲处:根据前文提示“在物质文化遗产层面”与后文提示“在非物质文化遗产层面”可知,前后为并列关

系的语句,中间应使用分号;

乙处:“勿忘屈辱,吾辈自强”是对“警钟”的解释,应使用冒号;

故选 B。

【3 题详解】

(1)考查修辞手法。

A.“建筑是凝固的音乐”一句将建筑比作凝固的音乐,运用了比喻的修辞手法;而非“夸张”;

故选 A。

(2)考查字体鉴赏。

标志牌上面的“明十三陵”四个字起笔蚕头收笔燕尾,即“蚕头燕尾”,为隶书。用在十三陵门户大红门

前的世界文化遗产标志牌上显得庄重。

【4 题详解】

本题考查语句衔接。

所需排序的语句为递进关系,范围由小到大,先是回龙观(立足),再是昌平区(辐射),最后是北京市(服

�

务);

故选 C。

【5 题详解】

本题考查拟写宣传标语。要求使用对偶的手法,对偶是用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句

子来表达两个相对应或相近或相同的意思的修辞方式。

“保护文化遗产”为六字动宾短语,可用动宾短语“守护精神家园”来对应,答案不唯一。

二、古诗文阅读(共 16 分)

(一)(共 5 分)

6. 默写。

(1)树树皆秋色,_____________。(王绩《野望》)

(2)孟子在《生于忧患,死于安乐》一文中认为,一个人经过磨难砥砺的益处是:______,________。

(3)在你学过的诗文中,能展现色彩之美的两句是:______,________。(本试卷中出现的诗句除外)

【答案】

①. 山山唯落晖

②. (所以)动心忍性

③. 曾益其所不能

④. 两个黄鹂鸣翠柳

⑤. 一行白鹭上青天

【解析】

【详解】本题考查名篇背诵。要深刻理解诗文内容,作答内容要准确。注意易错字词:唯、落晖、曾。第

(3)题能够写出连续两句展现色彩之美的诗文即可(本试卷中出现的诗句除外),如:日出江花红胜火,

春来江水绿如蓝。

(二)(共 4 分)

阅读《渔家傲》,完成下面小题。

渔家傲

李清照

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

7. 这首词以故事性情节为主干,以人神对话为内容,下阕的“①______”字是对上文“问”字的回应,而

“②______”一句,又交代了词人的归宿,前后呼应,结构缜密。

8. 下列对这首词的理解和赏析有误的一项是( )

A. 词一开头便展现了一幅辽阔的海天一色图卷,境界开阔大气,写天、云、雾、星河、千帆,景象壮丽。

B. 本词写的是“梦境”,所以有“仿佛”一词。幻想中,词人与态度温和、关心下界的天帝进行了交流。

C. “学诗谩有惊人句”体现出词人对自己创作的不满和对诗歌艺术的孜孜追求。

D. “九万里风鹏正举”写出词人要像大鹏鸟那样乘风高飞,借以表现出昂然向上的精神。

【答案】7.

①. 报

②. 蓬舟吹取三山去 8. C

【解析】

【7 题详解】

�

本题考查词文内容理解。

上片末二句是写天帝的问话“殷勤问我归何处”,下片二句“我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句”是写词

人的对答。一“问”一“报”,问答之间,语气衔接,毫不停顿。“路长日暮”,反映了词人晚年孤独无

依的痛苦经历,然词人结合自己身世,把屈原在《离骚》中所表达的不惮长途远征,只求日长不暮,以便

寻觅天帝,不辞“上下求索”的情怀隐括入内,只用“路长”“日暮”四字,便概括了“上下求索”的意

念与过程。“学诗谩有惊人句”,是词人在天帝面前倾诉自己空有才华而遭逢不幸,奋力挣扎的苦闷。一

个“谩”字,流露出对现实的强烈不满。最后“九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去”意思是:长

空九万里,大鹏冲天飞正高。风啊!千万别停息,将我这一叶轻舟,直送往蓬莱三仙岛。由求索、哀叹到

借助大鹏飞天之“风”达到“蓬舟吹取三山去”的目的,点明归处。

【8 题详解】

本题考查词文理解及鉴赏。

C.“学诗谩有惊人句”意思是:即使我学诗能写出惊人的句子,又有什么用呢?是写词人在现实中知音难

遇,欲诉无门,只能在天帝面前倾诉自己空有才华而遭逢不幸,奋力挣扎的苦闷;“体现出词人对自己创

作的不满和对诗歌艺术的孜孜追求”分析有误;

故选 C。

(三)(共 7 分)

阅读《愚公移山》,完成下面小题。

愚公移山

《列子》

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指

通.豫南,达.于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?

且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之.

尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之.。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之.不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚

公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又

有子,子又有孙;子子孙孙无穷.匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自

此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

9. 下列选项中加点字的意思全都相同的一项是( )

A. 杂然相许. 生死相许.

B. 跳往助.之

C. 出入之.迂

D. 帝感其诚. 岂不诚.大丈夫哉

得道多助助..人为乐

笑而止之.

孤高自许.

丈夫之.冠也

诚.心诚意

�

10. 翻译文中三处画线语句,并依据上下文对其作出进一步理解,全都正确的一项是(

)

【甲】惩山北之塞,出入之迂也。

翻译:他受到北面大山的惩罚,出来进去都要绕道。

理解:这句话交代了愚公移山的原因,他是为了方便出入,才组织家人移山的。

【乙】邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

翻译:邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚刚换牙的年纪,蹦蹦跳跳地去帮助他。

理解:小男孩的加入,说明愚公移山的伟大壮举得到了众人的支持。

【丙】“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”

翻译:你真的太不聪明了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎

么样呢?

理解:在智叟的眼里,愚公能移山简直是不可思议的事,所以提出疑问,目的是为帮助愚公解决问题。

11. 阅读下面【链接材料】,回答问题。

【链接材料】

往古之时,四极①废,九州裂;天不兼覆②,地不周载③;火爁焱④而不灭,水浩洋而不息;猛兽食颛民⑤,

鸷鸟⑥攫⑦老弱。于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水⑧。苍天

补,四极正;淫水涸,冀州平;狡虫⑨死,颛民生。

注:①【四极】天的四边。远古的人认为在天的四边都有柱子支撑着。②【兼覆】完整地覆盖大地。③【周

载】周全地承受万物。④【爁(làn)焱(yán)】大火延烧的样子。⑤【颛(zhuān)民】善良的人民。⑥

【鸷(zhì)鸟】凶猛的鸟。⑦【攫(jué)】抓;夺。⑧【淫水】泛滥的洪水。⑨【狡(jiǎo)虫】恶禽猛

(节选自《列子·汤问》)

兽。

愚公和女娲虽一为人一为神,但他们身上有一些共同的品质为后世所敬仰,请写出你感受最深的一点,并

结合文章及【链接材料】加以分析。

【答案】9. B10. 乙

11. 答案示例一:面对太行、王屋两座大山带来的出行不便,愚公毅然与家人一起移山。女娲面对人世间

的各种灾祸,挺身而出,救人民于水火。他们身上所展现出来的勇于迎接挑战的精神值得我们传承和发扬。

答案示例二:愚公年且九十,他与家人一起移山,更多的是为了造福子孙后代。女娲面对人世间的各种灾

祸,救人民于水火。他们身上所展现出来的奉献精神值得我们传承和发扬。

【解析】

【9 题详解】

本题考查一词多义。

A.赞成、赞同、同意/答应、应允/称赞;

B.都理解为“帮助”;

C.助词,主谓间取消句子独立性/代词,他/结构助词,的;

�

D.真诚/确实/真诚;

故选 B。

【10 题详解】

本题考查内容理解。

【甲】“惩”理解为“苦于”;故译为:他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道。“他受到北面大山

的惩罚”的理解有误;

【丙】根据“河曲智叟笑而止之曰”“甚矣,汝之不惠”可知,智叟是在质疑愚公移山的举动,认为愚公

不自量力,对其充满嘲讽的意味;“目的是为帮助愚公解决问题”分析有误;

故选【乙】。

【11 题详解】

本题考查内容理解、人物形象、拓展延伸。

根据《愚公移山》第二段“北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:

‘吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?’杂然相许”可知,愚公面对大山阻碍(出行不便),愚

公毅然决定与家人一起移山;

根据链接材料“往古之时,四极废,九州裂;天不兼覆,地不周载;火爁焱而不灭,水浩洋而不息;猛兽

食颛民,鸷鸟攫老弱”可知,在古时发生了天塌地陷,烈火燃烧并且不灭,洪水浩大汪洋泛滥并且不消退

等灾难,百姓处于水深火热之中;联系“于是女娲炼五色石以补苍天……”可知,女娲面对人世间的各种

灾祸,挺身而出,救人民于水火;女娲与愚公身上的勇于迎接挑战的精神值得我们学习。

根据《愚公移山》第二段可知,愚公因“惩山北之塞,出入之迂”而移山,打算“毕力平险,指通豫南,

达于汉阴”,为的是子孙后代不再被大山所阻碍,更多的是为了造福子孙后代;链接材料写女娲于天塌地

陷,灾难横生时挺身而出,救百姓于水火;他们身上的奉献精神值得我们学习。

【点睛】参考译文:

太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,河阳的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年龄将近九十岁了,面对着山居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去

都要绕道,于是集合全家人商量说:“我跟你们尽全力铲除险峻的大山,使道路一直通向豫州南部,到达

汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山也不能削

平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,挖下来的土和石头又安放在哪里?”众人说:“把它扔到渤海的边

上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。

邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚刚换牙的年纪,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上聪明的老头讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你真的太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的

力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固

到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;

儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟

无话可答。

�

手中拿着蛇的山神听说了这件事,怕他不停地干下去,于是向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,

命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东边,一座放在雍州的南边。从这以后,

冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

【链接材料】参考译文:

以往古代的时候,四根天柱倾折,大地陷裂;天有所损毁,不能全部覆盖万物,地有所陷坏,不能完

全承载万物;烈火燃烧并且不灭,洪水浩大汪洋泛滥并且不消退;猛兽吞食善良的人民,凶猛的禽鸟用爪

抓取年老弱小的人吃掉。于是,女娲炼出五色石来补青天,斩断大龟的四脚以竖立天的四根梁柱,杀死水

怪黑龙来拯救冀州,累积芦苇的灰烬来制止抵御过量的洪水。苍天得以修补,四个天柱得以扶正直立;过

多的洪水干涸了,冀州太平了;恶禽猛兽死去,善良的人民百姓生存下来。

三、名著阅读(共 5 分)

12. 《昆虫记》又名为《昆虫的故事》,请你以某个昆虫为例,讲述与之相关的情节,并谈谈你得到的启示。

(100 字左右)

【答案】示例一:未长成的蝉在地下生活,历经四年的黑暗时光,做了四年的苦工,才最终掘土而出,换

取一个月阳光下的享乐。由此我得到启示:任何成功都不是一蹴而就的,都需要不断积蓄力量,不断朝着

目标奋进。

示例二:螳螂在捕食蝗虫的时候,先以惊奇的姿势、可怕的声音威胁对方,再用“死死盯人的战术”震慑

对方,最后用它的武器制服对方。这个故事启示我,要做生活的强者,遇到危险时不惧怕、不慌乱,冷静

分析,不要被困难的表象所迷惑。

【解析】

【详解】本题考查名著内容的识记及阅读感悟。结合《昆虫记》中有关昆虫习性特点等的介绍,表达自己

的感悟即可。

示例:看过《昆虫记》后,我才知道,原来蜣螂一直在为人类消耗着那些无尽的废物。哪怕是千辛万苦堆

积而成的成果被毁,它们也不会发着无尽的牢骚,而是节省时间尽快开始新的工作。这启示我们在学习中

我们也要像蜣螂一样不怕失败。

四、现代文阅读(共 25 分)

(一)(共 6 分)

阅读《苏绣》,完成下面小题。

①苏州刺绣作为一门千年流传的古艺,以其卓然之姿争芳于艺坛,与湘绣、蜀绣、粤绣并称“中国四

苏绣

大锦绣”。

②苏绣的发源地在苏州吴县一带,现已遍衍江苏省的无锡、常州、扬州等地。江苏土地肥沃,气候温

和蚕桑发达,盛产丝绸,自古以来就是锦绣之乡。优越的地理环境,绚丽丰富的锦缎,五光十色的花线,

为苏绣的发展创造了有利条件,从而形成了苏州“户户有刺绣,家家有绣娘”的地方特色。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc