2022-2023 学年浙江省宁波市镇海区九年级上学期语文期末

试题及答案

一、书写(5 分)

本题根据卷面书写情况评分。请你在答题时努力做到书写正确、工整。

二、梳理与探究(20 分)

中华民族是经历磨难、不屈不挠的伟大民族,中国人民是勤劳勇敢、自强不息的伟大人民。

班级将开展以“自强不息”为主题的讨论会,请你完成以下语文活动内容。

【默读·明确内涵】

1. 根据拼音写出汉字或给加点汉字选择正确的读音。

自强不息是中国人的精神内核,也是中华民族生生不息的力量源泉之一。在漫长的历史

长河中,这是一种心无旁 wù (1) 、持之以恒的态度,是一种追求“日新”、不断创

造的秘 jué (2) ,更是一种至公无私、公而忘私的思想。“地势坤,君子以厚德载

(A.zǎi/B.zài) (3) 物”,我们在发挥自强不息精神的同时,还应具备包容意识

和博大胸怀,并使二者互相融合、相得益 zhāng (4) 。

(1)______(2)______(3)______(填序号)(4)______

【答案】

①. 骛

②. 诀

③. B

④. 彰

【解析】

【详解】本题考查注音及根据拼音写汉字。

(1)心无旁骛:xīn wú páng wù,意思是心中没有另外的追求。形容心思集中,专心致志。

(2)秘诀:mì jué,能产生良好效果而不让人知道的巧妙方法或技术。

(3)厚德载物:hòu dé zài wù,重视品德像大地一样能容养万物。 形容品德像地一样容

纳百川。故选 B。

(4)相得益彰:xiāng dé yì zhāng,意思是指相互帮助,互相补充,更能显示出各自的长

处。

【整理·积累素材】

2. 古诗文名句填空。

仕途坎坷,是中国许多文人无法回避的现实。

面对贬谪,有悲痛凄楚、黯然神伤的。面对寂寥之景,刘长卿生出“寂寂江山摇落处,

(1)______”的自怜之意;美味佳肴近在眼前,李白却陷入“(2)______,拔剑四顾心茫

�

然”的惆怅迷惘;对比少年与成年的登高,辛弃疾用“(3)______,______”(《丑奴儿·书

博山道中壁》)来表达遍尝辛酸之后无可言说的复杂况味。

也有遭贬谪却依旧心系百姓,豁达乐观的。韩愈不辞衰老,以“(4)______,肯将衰

朽惜残年”彰显忠君之志;苏轼望月怀人,“(5)______,______,______”(《水调歌头》)

展现旷达胸襟;体现自强不息精神的诗句还有“(6)______,______”。

【答案】 ①. 怜君何事到天涯

②. 停杯投箸不能食

③. 欲说还休

④. 却道

天凉好个秋

⑤. 欲为圣明除弊事

⑥. 人有悲欢离合

⑦. 月有阴晴圆缺

⑧.

此事古难全

⑨. 示例:长风破浪会有时

⑩. 直挂云帆济沧海

【解析】

【详解】本题考查对名篇名句和古诗文的识记理解。默写题作答时,一要透彻理解诗文的内

容;二要认真审题,找出符合题意的诗文句子;三答题内容要准确,做到不添字,不漏字,

不错字。本题中应注意“涯、箸、弊”等字的写法。

(6)选取有关“体现自强不息精神”的连续两句诗词作答即可。示例:千磨万击还坚劲,

任尔东西南北风。

【明辨·筛选信息】

3. 围绕“自强不息”的主题讨论,班级搜集到以下三则材料。请结合课内所学,解释加点

词,并判断哪一则材料不适合该主题,并说明理由。

A.志士仁人..,无求生以害仁,有杀身以成仁。(孔子《论语·卫灵公》)

B.古之立大事者,不惟.有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。(苏轼《晁错论》)

C.谢安才业自超群,误长.清谈助世纷。(王安石《谢安》)

A.仁人:______

B.惟:______

C.长:______

我认为______不适合,理由___________________________________________________

【答案】 ①. A 品德高尚的人(有德行的人) ②. B 只

③. C 增长、助长

④.

C

⑤. 理由:王安石认为谢安才华横溢,却助长清谈(崇尚老庄,空谈玄理)之风,助

长了人世间的纷乱。此句意在表达王安石对魏晋清谈之风的叹息,与“自强不息”主题不符。

【解析】

【详解】本题考查内容理解和文言实词。

A.句意为:有志之士、仁义之人,决不因为贪生怕死而做出损害仁义的事情,只会因勇于牺

牲来保全仁义。仁人:品德高尚的人。孔子认为,“仁”的纯洁性比一个人的生命更重要,

充分反映出孔子对“仁”这种精神价值的崇高追求,“杀身以成仁”这一伦理原则,激励着

�

无数志士仁人维护正义、战胜邪恶。符合“自强不息”的主题;

B.句意为:自古以来凡是做大事业的人,不仅有出类拔萃的才能,也一定有坚韧不拔的意志。

惟:只。此句强调了实现远大志向之人,除了需要超越常人的才华,还需要坚定不移的意志

和毅力。符合“自强不息”的主题;

C.句意为:谢安的才华超群,擅长高谈阔论却助长了世道的纷乱。长:擅长。此句是王安石

对谢安的一个负面的评价,与“自强不息”的主题无关;

据此总结作答即可。

三、阅读与鉴赏(57 分)

(一)名著阅读(8 分)

4. 古典文学研究专家浦江清认为“《水浒传》的作者是完全站在人民的立场来观察、批评

这个社会的,最有鲜明的倾向性。通过艺术形象,我们完全可以理解封建社会的本质。”请

从下列人物中选取一位,用以佐证这个观点。

备选人物:林冲、鲁智深、吴用

【答案】示例:鲁智深嫉恶如仇、侠肝义胆、脾气火爆。面对被郑屠欺凌的金氏父女,他三

拳打死镇关西;在大闹野猪林中,救下差点被陆虞侯所害的林冲,可见他对当时社会的不满

和反抗。在对鲁智深的刻画中,作者意在揭露封建社会的黑暗和朝廷的腐朽,说明了造成农

民起义的根本原因是“官逼民反”。

【解析】

【详解】本题考查名著内容主旨理解和人物情节的识记。《水浒传》通过描写梁山好汉反抗

欺压、水泊梁山壮大和受宋朝招安,以及受招安后为宋朝征战,最终消亡的宏大故事,艺术

地反映了中国历史上宋江起义从发生、发展直至失败的全过程,深刻揭示了起义的社会根源,

满腔热情地歌颂了起义英雄的反抗斗争和他们的社会理想,也具体揭示了起义失败的内在历

史原因。据此结合人物和故事情节进行分析即可。

示例:《水浒传》中的英雄们都是大多是被逼上梁山的,而其中最具有典型意义的就是林冲。

他原是东京八十万禁军教头,地位不低,有一定的正义感,又有一个贤惠的妻子和美满的家

庭,这使他对封建统治者和自身的前途抱有幻想。他虽然武艺高强,对“屈沉在小人之下”

有满腔怨愤,却也养成逆来顺受、忍辱妥协的性格。像他这样的人是很不容易加入农民起义

队伍的,然而他偏偏被逼上梁山。事情的起因是:他妻子往岳庙烧香还愿,遇上高太尉(高

�

俅)的义子高衙内。高衙内看上了他的妻子,便进行调戏。他闻讯赶来,于怒喝声中举拳欲

打时,一看是上司的儿子,“先自手软了”。不但自己不敢打,甚至阻拦鲁智深去追高衙内,

说是“自古道:不怕官,只怕管。林冲不合吃着他的请受,权且让他这一次”。这里,第一

次显示出林冲屈辱忍让的性格。但是逆来顺受并不能使林冲摆脱困境。陆谦与高衙内进一步

设下陷阱,让林冲误入白虎堂,刺配沧州道,遇险野猪林……但一个接一个的打击迫害下,

林冲的反抗性格逐步强化。在《林教头风雪山神庙,陆虞侯火烧草料场》这一回,林冲终于

爆发,提枪戳死三人,并将陆谦剖腹剜心。正是这次事件,使得林冲对官场的仅存的美好愿

景化为泡影,被逼上梁山,彻底反抗。林冲性格的变化,是由他的生活经历和所处的社会环

境造成的。最初,他作为一名中层军官,社会地位决定了他必然要依附于统治阶级。因高俅

的一次又一次陷害,使得林冲自己原本的社会地位不能维持,妻子也差点被人强占,甚至于

自己的性命都朝不保夕了,这在他的心灵深处产生了强烈的震撼。社会中的黑暗势力逼迫了

林冲,导致了他从刚开始的忍辱求全到后来不断展现出坚强、刚毅的一面,这构成了林冲性

格发展变化的过程。

笔记小说是一种带有散文化倾向的小说形式,可分为“志人小说”和“志怪小说”两种类

型。《世说新语》是我国最早的一部文言志人小说集,《聊斋志异》则是志怪小说的巅峰之作。

请在下面两小题中任选一题完成。(填序号)

5. 《世说新语》语言简练传神,每则故事虽篇幅短小,却将人物形象刻画得入木三分:______

在宴席上发现端送烤肉之人想尝烤肉味道的神色,便把自己那份烤肉主动送给对方;______

在每次喝酒之后,总喜欢吟咏“老骥伏枥,志在千里”;______在面对桓温的争胜之问时,

坦然地表示“我宁愿做我自己”的想法……他们共同构成了魏晋名士的群像。

A.殷浩

B.顾荣

C.王处仲

【答案】

①. B

②. C

③. A

【解析】

【详解】本题考查名著内容理解和人物识记。

第一空,结合“在宴席上发现端送烤肉之人想尝烤肉味道的神色,便把自己那份烤肉主动送

给对方”可知,此处人物是顾荣,顾荣在洛阳的时候,曾经应人邀请赴宴,发现端烤肉的仆

人显露出想吃烤肉的神情,于是就停下吃肉,把自己那一份给了他。同座的人都讥笑顾荣,

顾荣说:“哪有成天端着烤肉而不知肉味这种道理呢!”后来遇上战乱过江避难,每逢遇到

危急,常常有一个人在身边护卫自己。顾荣觉得很奇怪,便问他原因,原来他就是当年接受

烤肉的人;

�

第二空,结合“在每次喝酒之后,总喜欢吟咏‘老骥伏枥,志在千里’”可知,此处人物是

王处仲,王处仲即王敦。王敦刻意进取,崇尚清谈,口不言财色。既素有重名,又在江左建

立大功,便专擅地方军政大权,手握重兵,从官都已显贵,威权无人可比。于是便想在朝廷

专权,有了篡逆之心。元帝对他又怕又恨,便将刘隗、刁协引为心腹。王敦更加不平,从此

双方的猜疑产生了。每次喝酒以后,就吟诵魏武帝曹操的乐府歌:“老骥伏枥,志在千里。

烈士暮年,壮心不已。”用玉如意敲打唾壶为节拍,壶边被敲得尽是缺口。后来湘州刺史甘

卓被迁到梁州,王敦想让从事中郎陈颁代替甘卓,元帝不答应,更让谯王司马承镇湘州。王

敦又上表陈述古今忠臣总被君王怀疑,而苍蝇般的小人在中间挑拨是非,他想以此感动元帝,

元帝却更加忌讳他。;

第三空,结合“在面对桓温的争胜之问时,坦然地表示‘我宁愿做我自己’的想法”可知,

此处人物是殷浩,殷浩这个人很有意思,他出名很早,和桓温本是一时瑜亮,不过他好老庄

之学,曾多次受到朝廷征召,但避世之心非常坚决,曾经隐居十年不曾出仕,不过后来晋简

文帝为了平衡朝廷势力,多番劝说征召,软磨硬泡终于让他出山,并且受到重用,因此也激

化了殷浩和桓温的矛盾,最终北伐失败后被废为庶民。

6.《聊斋志异》赋予狐鬼花妖以人性和人情,展现人物丰富的内心世界和鲜明的个性:______

精明能干,“自食其力不为贫,贩花为业不为俗”是她的生活追求;______情趣高雅,喜欢

聆听慕蟾宫吟诗,竟相思成疾;______帮助贫困书生冯相如,在冯家遭逢变故后,帮其恢复

家业……她们身上寄托着人们对于理想女性的美好想象。

A.白秋练

B.红玉

C.黄英

【答案】

①. C

②. A

③. B

【解析】

【详解】本题考查名著人物的把握。

第①空:《黄英》是清代小说家蒲松龄创作的文言短篇小说。讲述顺天府的马子才最爱菊花,

在南京结识了陶氏姐弟,陶三郎和姐姐陶黄英都是治菊高手,但陶三郎卖菊为生,后来马妻

病故,马子才与黄英结合。黄英的形象是一位“二十许绝世美人”,这当然恰合菊花的特性。

黄英“雅善谈”,常与马妻“共纫绩”,这一切仍然体现出一个“淡”字。当陶三郎说其姊

陶黄英四十三月之后才出嫁时,作为凡人的马子才当然不解,及至妻死之后他才明白其中的

奥妙。接着,作者将马、陶婚后的生活写得有滋有味,妙趣横生,并在与耿介迂阔的马子才

的对比描写中,活画出了一位情理通达而又幽默风趣的菊花精灵形象。可知第①空是黄英,

故选 C。

�

第②空:《白秋练》是清代小说家蒲松龄创作的文言短篇小说。故事里,白秋练是比较罕见

的白鱟豚精,慕蟾宫则是一位少年书生,其父是一商人,雇船往返于燕楚之间。夜里闲得无

聊,慕蟾宫就对着月亮吟诗,吟者无心听者有意,船舷外的美人鱼白秋练竟然暗恋上慕公子,

以致相思成疾。第②空是白秋练。故选 A。

第③空:《红玉》是清代小说家蒲松龄创作的文言短篇小说集《聊斋志异》中的篇目。这个

故事主要讲了,狐女红玉帮助贫困的书生冯相如娶到美丽善良的妻子,在冯家遭逢变故后,

帮相如抚育孩子,恢复家业。故第③空是红玉。故选 B。

(二)文学类文本(18 分)

河的第三条岸

(巴西)若昂·吉马朗埃斯·罗萨

①父亲是一个尽职、本分、坦白的人。据我认识的几个可以信赖的人说,他从小就这样。

在我的印象中,他并不比谁更愉快或更烦恼,只是更沉默寡言一些。是母亲,而不是父亲,

在掌管着我们家,她天天都责备我们——姐姐、哥哥和我。

②但有一天,发生了一件事:父亲竟自己去订购了一条船。

③他对船要求很严格:小船要用含羞草特制,牢固得可在水上漂二三十年,大小要恰好

供一个人使用。母亲唠叨不停,牢骚满腹,丈夫突然间是想去做渔夫或猎人吗?父亲什么也

没说。

④离开我们家不到一英里,有一条大河流经,水流平静,又宽又深,一眼望不到对岸。

⑤我总忘不了小船送来的那天,父亲并没有显出高兴或别的什么神情,他只是像往常一

样戴上帽子,对我们说了声再见,没带食物,也没拿别的什么。我原以为母亲会大吵大闹,

但她没有,只是脸色苍白,紧咬着嘴唇,从头到尾她只说过一句话:“如果你出去,就待在

外面,永远别回来。”

⑥父亲没有吭声,他温柔地看着我,示意我跟他一起出去。我怕母亲发怒,但又实在想

跟着父亲。我们一起向河边走去。我强烈地感到无畏和兴奋。“爸爸,你会带我上船吗?”

⑦他只是看着我,为我祝福,然后做了个手势,要我回去。我假装照他的意思做了,但

当他转过身去,我便伏在灌木丛后,偷偷地观察他。父亲上了船,划远了。船的影子像一条

鳄鱼,静静地从水上划过。

⑧父亲没有回来,其实他哪儿也没去。他就在那条河里划来划去,漂去漂来。每个人都

吓坏了。从未发生过,也不可能发生的事现在却发生了。亲戚、朋友和邻居议论纷纷。

⑨河上经过的行人和住在两岸附近的居民说,无论白天黑夜都没见父亲踏上陆地一步。

�

他像一条弃船,孤独地、毫无目的地在河上漂浮。母亲和别的亲戚们一致以为他藏在船上的

食物很快就会吃光,那时他就会离开大河,到别的地方去(这样至少可以少丢一点脸),或

者会感到后悔而回到家中。

⑩他们可是大错特错了!父亲有一个秘密的补给来源:我。我每天偷了食物带给他。后

来我惊异地发现,母亲知道我所做的一切,而且总是把食物放在我轻易就能偷到的地方。她

怀有许多不曾流露的情感。

⑪日复一日,年复一年,生命在废弃和空寂中流逝,父亲却一点都不在意。他从不踏上

泥土、草地、小岛或河岸一步。从没生过火,甚至没有划燃过一根火柴,他没有一丝光亮。

他的身体怎么样?不停地摇桨要消耗他多少精力?每到河水泛滥时,他又怎么幸免于难?我

常常这样问自己。

⑫姐姐生了一个男孩。她坚持要让父亲看看外孙。那天天气好极了,我们全家来到河边。

姐姐穿着白色的新婚纱裙,高高地举起婴儿,姐夫为他们撑着伞。我们呼喊,等待。但父亲

始终没有出现。姐姐哭了,我们都哭了,大家彼此携扶着。

⑬后来,姐姐和丈夫搬走了,哥哥也到城里去了。时代在不知不觉中变迁。母亲最后也

走了,她老了,和女儿一起生活去了。只剩下我一个人留了下来。我从未考虑过结婚。我留

下来独自面对一生中的困境。父亲,孤独地在河上漂流的父亲需要我,尽管他从未告诉过我

为什么要这样做。不管怎么样,我都不会因这件事责备父亲。

⑭我的头发渐渐地灰白了。

⑮我等待着,等待着。终于,他在远处出现了,那儿,就在那儿,一个模糊的身影坐在

船的后部。

⑯我朝他喊了好几次。我尽可能大声喊出我急切想说的话:“爸爸,你在河上浮游得太

久了,你老了……回来吧,我会代替你。就在现在,如果你愿意的话。无论何时,我会踏上

你的船,顶上你的位置。”

⑰他听见了,站了起来,挥动船桨向我划过来,他接受了我的提议。我突然浑身颤栗起

来。因为他举起他的手臂向我挥舞——这么多年来这是第一次。但我不能……我害怕极了,

毛发直竖,发疯地跑开了,逃掉了。因为他像是另外一个世界来的人。

⑱极度恐惧带来一种冰冷的感觉,我病倒了。从此以后,没有人再看见过他,听说过他。

⑲从此我还是一个男人吗?我不该这样。但明白这一点又太迟了。我不得不在内心广漠

无际的荒原中生活下去。我恐怕活不长了。当我死的时候,我要别人把我装在一只小船里,

顺流而下,在河上迷失,沉入河底……

�

(选自余华《温暖的旅程》,有删减)

7. 【梳理情节】小说围绕“父亲与船”展开叙述,请据此梳理情节,完成下面填空。

父亲订购船→(1)______→(2)______→父亲划船返回→(3)______

8. 【关注视角】小说以“我”的视角来叙述故事,这样写有什么好处?

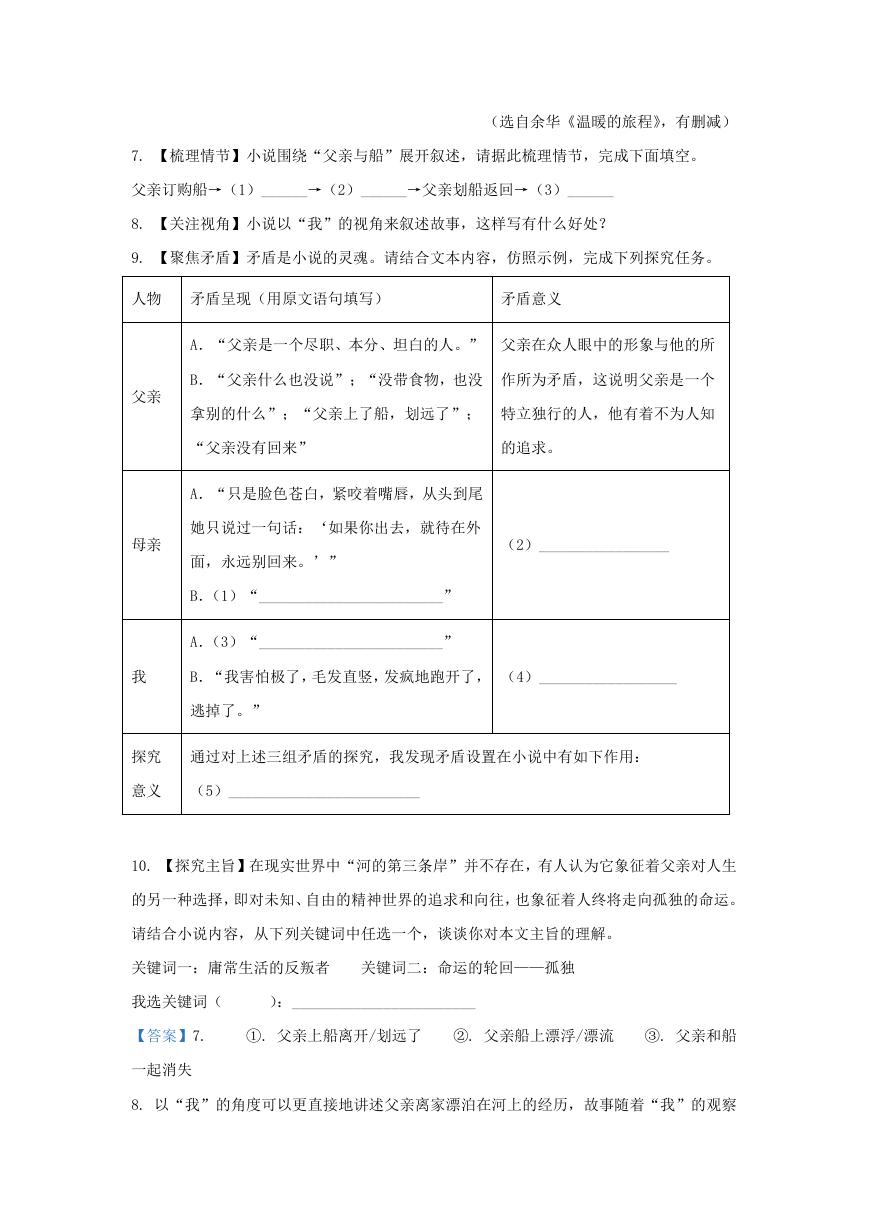

9. 【聚焦矛盾】矛盾是小说的灵魂。请结合文本内容,仿照示例,完成下列探究任务。

人物 矛盾呈现(用原文语句填写)

矛盾意义

A.“父亲是一个尽职、本分、坦白的人。”

父亲在众人眼中的形象与他的所

父亲

B.“父亲什么也没说”;“没带食物,也没

作所为矛盾,这说明父亲是一个

拿别的什么”;“父亲上了船,划远了”;

特立独行的人,他有着不为人知

“父亲没有回来”

的追求。

A.“只是脸色苍白,紧咬着嘴唇,从头到尾

她只说过一句话:‘如果你出去,就待在外

母亲

面,永远别回来。’”

(2)_________________

B.(1)“________________________”

A.(3)“________________________”

我

B.“我害怕极了,毛发直竖,发疯地跑开了,

(4)__________________

逃掉了。”

探究

通过对上述三组矛盾的探究,我发现矛盾设置在小说中有如下作用:

意义

(5)_________________________

10. 【探究主旨】在现实世界中“河的第三条岸”并不存在,有人认为它象征着父亲对人生

的另一种选择,即对未知、自由的精神世界的追求和向往,也象征着人终将走向孤独的命运。

请结合小说内容,从下列关键词中任选一个,谈谈你对本文主旨的理解。

关键词一:庸常生活的反叛者

关键词二:命运的轮回——孤独

我选关键词(

):________________________

【答案】7.

①. 父亲上船离开/划远了

②. 父亲船上漂浮/漂流

③. 父亲和船

一起消失

8. 以“我”的角度可以更直接地讲述父亲离家漂泊在河上的经历,故事随着“我”的观察

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc