2022-2023 学年江苏省南京市建邺区九年级上学期化学期中

试题及答案

可能用到的相对原子质量:H-1

C-12

N-14

O-16

Ca-40

一、选择题(本题共 15 小题,每小题只有一个选项符合题意。每小题 2 分,共 30 分)

1. 在食盐中加入碘酸钾(KIO3)得到加碘盐。加碘盐中的“碘”指的是

B. 碘原子

C. 碘离子

D. 碘元素

A. 碘分子

【答案】D

【解析】

【详解】加碘盐中的“碘”,不是以单质、分子、原子、离子等形式存在,这里的碘是强调

存在的元素,与具体的形态无关。

故选 D。

2. 对铟、铱、锌等元素的相对原子质量的测定作出卓越贡献的化学家是

B. 拉瓦锡

C. 道尔顿

D. 张青莲

A. 侯德榜

【答案】D

【解析】

【详解】A、侯德榜在化学上的主要贡献是发明了联合制碱法,故 A 不符合题意;

B、拉瓦锡首先通过实验得出空气是由氮气和氧气组成的结论,故 B 不符合题意;

C、道尔顿在化学上的主要贡献是创立了原子论,故 C 不符合题意;

D、张青莲对铟、铱、锌等元素的相对原子质量的测定作出卓越贡献,故 D 符合题意。

故选 D。

3. 下列空气成分中可制成多种用途的电光源(如航标灯、霓虹灯等)的气体是

A. 稀有气体

B. 氮气

C. 二氧化碳

D. 氧气

【答案】A

【解析】

【详解】由于空气中的稀有气体在通电时能发出有色的光,可制成多种用途的电光源(如航

标灯、霓虹灯等)。

故选 A。

4. 在氧气中燃烧产生明亮蓝紫色火焰的物质是

B. 木炭

C. 镁条

D. 铁丝

A. 硫

【答案】A

【解析】

【详解】A、硫在氧气中燃烧,发出明亮的蓝紫色火焰,符合题意;

B、木炭在氧气中燃烧,发出白光,不符合题意;

�

C、镁在氧气中燃烧,发出耀眼的白光,不符合题意;

D、铁丝 在氧气中点燃,会剧烈燃烧,火线四射,生成黑色固体,不符合题意;

故选 A。

5. 下列不属于危险化学品标志的是

A.

B.

C.

D.

【答案】C

【解析】

【详解】A、该图为易燃固体的标志,属于危险化学品标志,不符合题意;

B、该图为腐蚀品标志,属于危险化学品标志,不符合题意;

C、该图为节约用水标志,不属于危险化学品标志,符合题意;

D、该图为有毒品标志,属于危险化学品标志,不符合题意。

故选 C。

6. 下列实验操作正确的是

A. 点燃酒精灯

B. 量取液体

C. 点燃木炭

D. 过滤液体

【答案】C

【解析】

【详解】A、禁止用燃着的酒精灯去点燃另一只酒精灯,防止发生火灾,不符合题意;

�

B、常用量筒量取一定体积的液体,读数时,视线应与液体凹液面的最低处保持水平,图中

操作错误,不符合题意;

C、应用坩埚钳夹持木炭点燃,图中操作正确,符合题意;

D、过滤时,应遵循“一贴、二低、三靠”的原则,图中缺少玻璃棒引流,不符合题意。

故选 C。

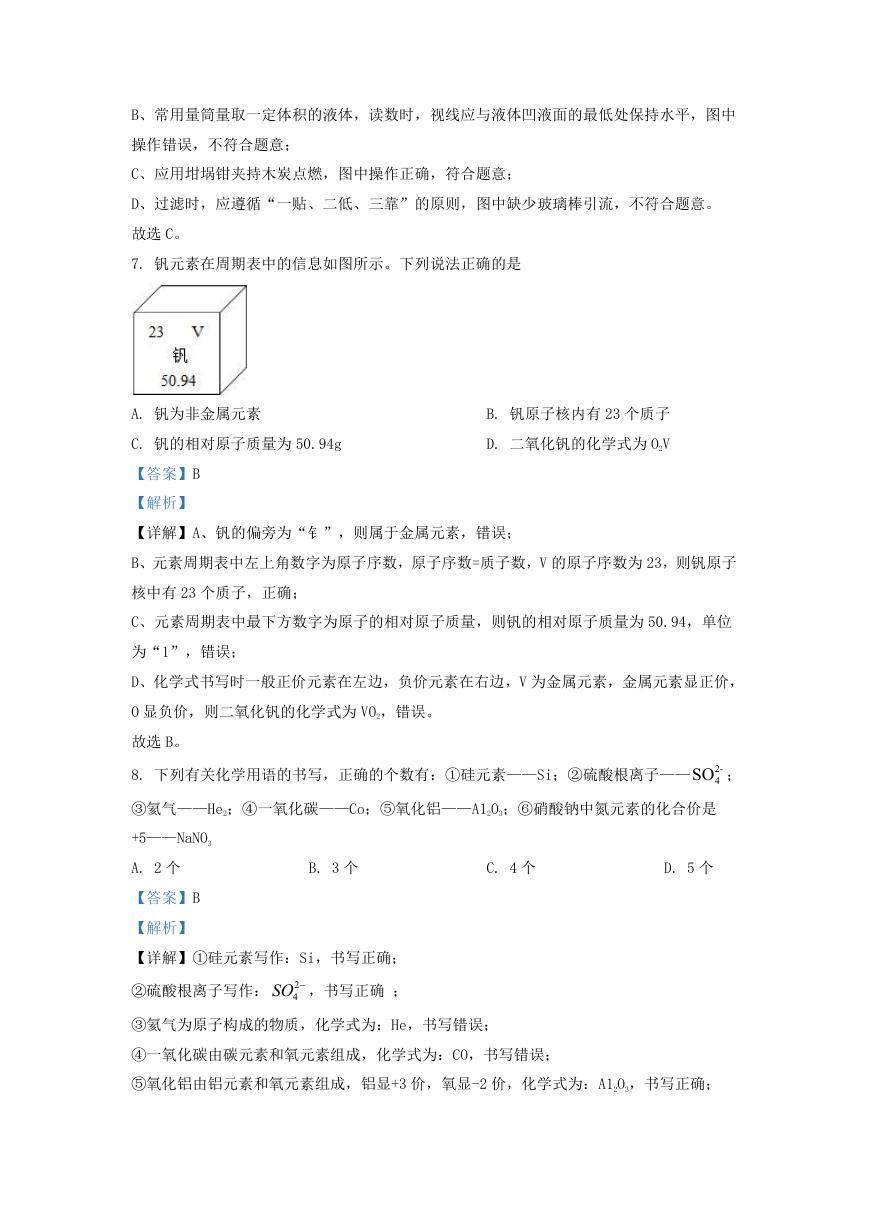

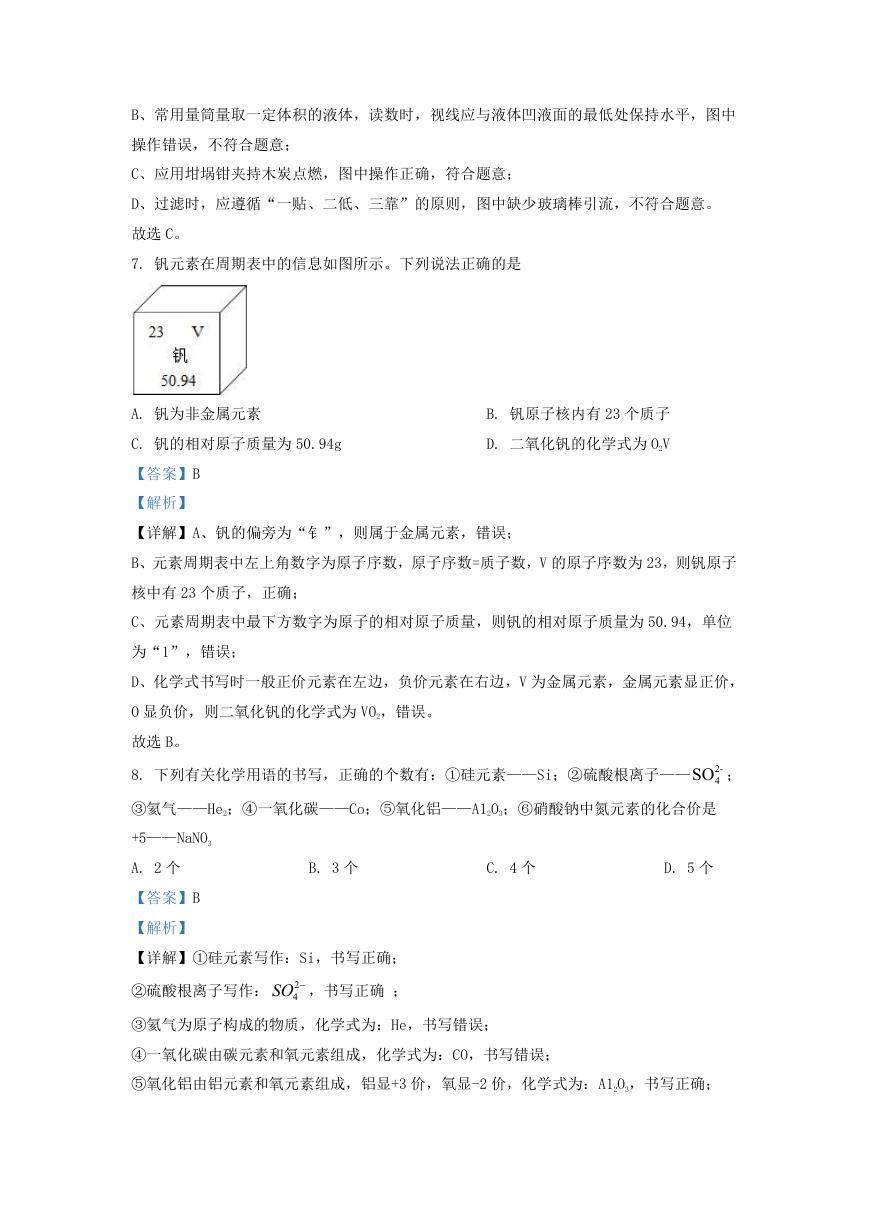

7. 钒元素在周期表中的信息如图所示。下列说法正确的是

A. 钒为非金属元素

B. 钒原子核内有 23 个质子

C. 钒的相对原子质量为 50.94g

D. 二氧化钒的化学式为 O2V

【答案】B

【解析】

【详解】A、钒的偏旁为“钅”,则属于金属元素,错误;

B、元素周期表中左上角数字为原子序数,原子序数=质子数,V 的原子序数为 23,则钒原子

核中有 23 个质子,正确;

C、元素周期表中最下方数字为原子的相对原子质量,则钒的相对原子质量为 50.94,单位

为“1”,错误;

D、化学式书写时一般正价元素在左边,负价元素在右边,V 为金属元素,金属元素显正价,

O 显负价,则二氧化钒的化学式为 VO2,错误。

故选 B。

8. 下列有关化学用语的书写,正确的个数有:①硅元素——Si;②硫酸根离子—— 2-

4SO ;

③氦气——He2;④一氧化碳——Co;⑤氧化铝——A12O3;⑥硝酸钠中氮元素的化合价是

+5——NaNO3

A. 2 个

【答案】B

【解析】

B. 3 个

C. 4 个

D. 5 个

【详解】①硅元素写作:Si,书写正确;

②硫酸根离子写作: 2

4SO ,书写正确 ;

③氦气为原子构成的物质,化学式为:He,书写错误;

④一氧化碳由碳元素和氧元素组成,化学式为:CO,书写错误;

⑤氧化铝由铝元素和氧元素组成,铝显+3 价,氧显-2 价,化学式为:A12O3,书写正确;

�

⑥硝酸钠中氮元素的化合价是+5,化合价应标注在元素符号正上方,应表示为:

Na

5

3N O

,

书写错误;

故选 B。

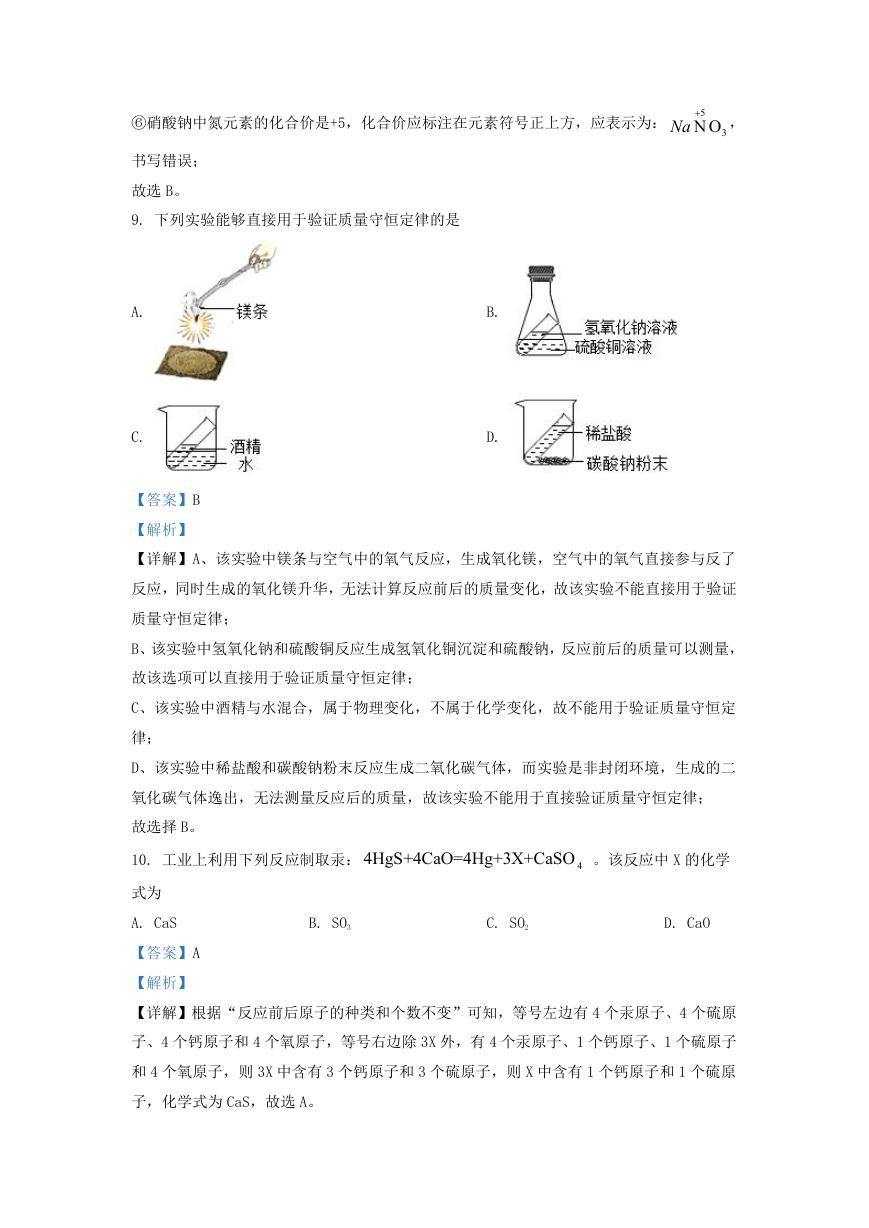

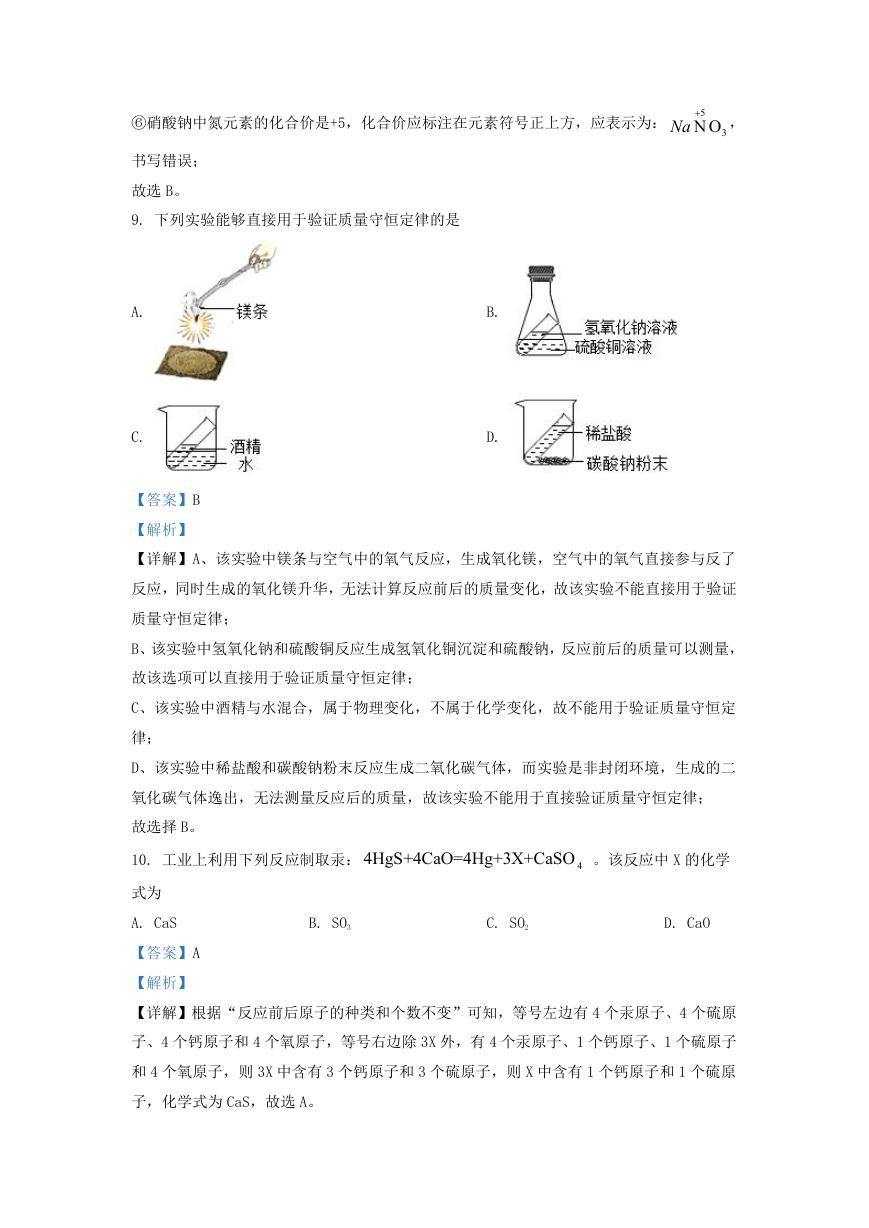

9. 下列实验能够直接用于验证质量守恒定律的是

A.

C.

【答案】B

【解析】

B.

D.

【详解】A、该实验中镁条与空气中的氧气反应,生成氧化镁,空气中的氧气直接参与反了

反应,同时生成的氧化镁升华,无法计算反应前后的质量变化,故该实验不能直接用于验证

质量守恒定律;

B、该实验中氢氧化钠和硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠,反应前后的质量可以测量,

故该选项可以直接用于验证质量守恒定律;

C、该实验中酒精与水混合,属于物理变化,不属于化学变化,故不能用于验证质量守恒定

律;

D、该实验中稀盐酸和碳酸钠粉末反应生成二氧化碳气体,而实验是非封闭环境,生成的二

氧化碳气体逸出,无法测量反应后的质量,故该实验不能用于直接验证质量守恒定律;

故选择 B。

10. 工业上利用下列反应制取汞:

4HgS+4CaO=4Hg+3X+CaSO 。该反应中 X 的化学

4

式为

A. CaS

【答案】A

【解析】

B. SO3

C. SO2

D. CaO

【详解】根据“反应前后原子的种类和个数不变”可知,等号左边有 4 个汞原子、4 个硫原

子、4 个钙原子和 4 个氧原子,等号右边除 3X 外,有 4 个汞原子、1 个钙原子、1 个硫原子

和 4 个氧原子,则 3X 中含有 3 个钙原子和 3 个硫原子,则 X 中含有 1 个钙原子和 1 个硫原

子,化学式为 CaS,故选 A。

�

11. 下列宏观事实的微观解释错误的是

A. 自然界中水的天然循环——水分子不断运动的结果

B. 1 滴水中大约有 1.67×1021 个水分子——水分子的质量和体积都很小

C. 6000L 氧气加压可装入 40L 的钢瓶中——氧分子的体积变小了

D. 氧气和液氧都能支持燃烧——构成物质的分子相同,其化学性质相同

【答案】C

【解析】

【详解】A、水分子的不断运动使水在自然界中形成了天然的循环,故 A 正确;

B、1 滴水中大约有 1.67×1021 个水分子,说明水分子的质量和体积都很小,故 B 正确;

C、6000L 氧气加压可装入 40L 的钢瓶中,是因为分子之间有间隙,且压强增大时分子之间

间隙减小,分子的大小不发生变化,故 C 错误;

D、由分子构成的物质中,分子是保持物质化学性质的最小微粒,氧气与液氧都是由氧分子

构成,则两者的化学性质相同,故 D 正确。

故选 C。

12. 酚酞(C20H14O4)是常见的酸碱指示剂。下列关于酚酞的说法正确的是

A. 酚酞是混合物

B. 酚酞中氢、氧元素的质量比为 7:2

C. 酚酞分子中的质子总数不一定等于电子总数

D. 一个酚酞分子是由 20 个碳原子、14 个氢原子和 4 个氧原子构成的

【答案】D

【解析】

【详解】A、纯净物是指由一种单质或一种化合物组成的物质,混合物是由两种或多种物质混

合而成的物质,酚酞有固定的化学式,其是纯净物,不符合题意;

B、酚酞中氢、氧元素的质量比为 (14 1) : (4 16) 7 :32

,不符合题意;

C、酚酞分子整体不显电性,故其质子总数=电子总数,不符合题意;

D、酚酞化学式为 C20H14O4,一个酚酞分子是由 20 个碳原子、14 个氢原子和 4 个氧原子构成

的,符合题意。

故选 D。

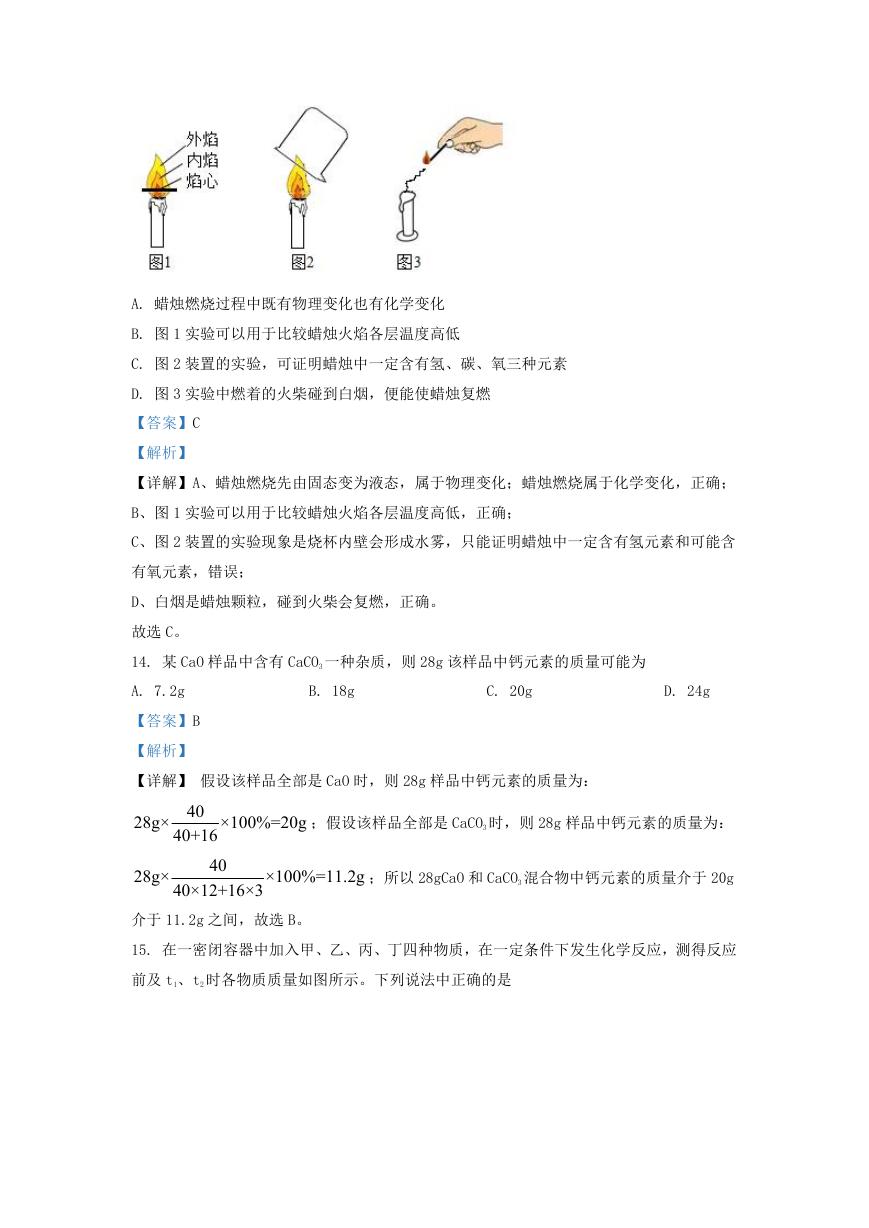

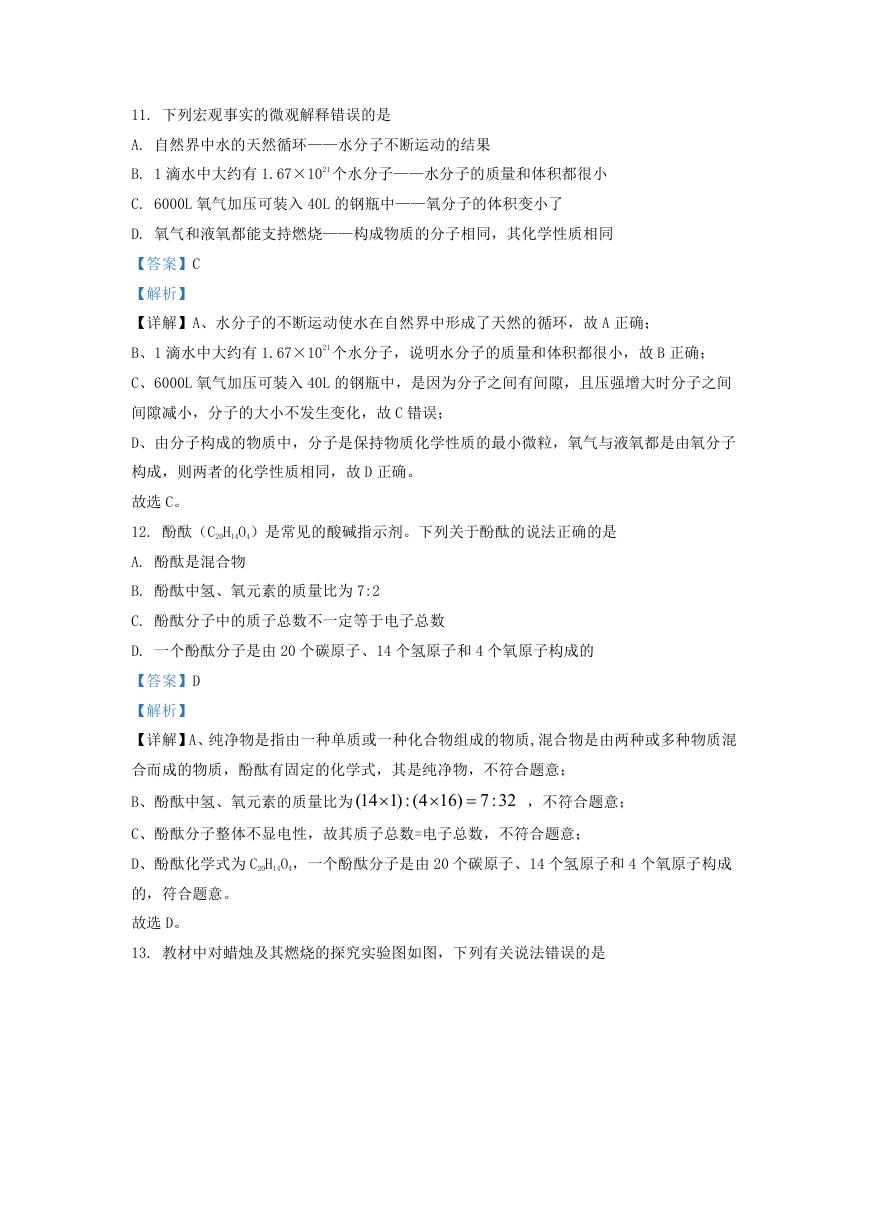

13. 教材中对蜡烛及其燃烧的探究实验图如图,下列有关说法错误的是

�

A. 蜡烛燃烧过程中既有物理变化也有化学变化

B. 图 1 实验可以用于比较蜡烛火焰各层温度高低

C. 图 2 装置的实验,可证明蜡烛中一定含有氢、碳、氧三种元素

D. 图 3 实验中燃着的火柴碰到白烟,便能使蜡烛复燃

【答案】C

【解析】

【详解】A、蜡烛燃烧先由固态变为液态,属于物理变化;蜡烛燃烧属于化学变化,正确;

B、图 1 实验可以用于比较蜡烛火焰各层温度高低,正确;

C、图 2 装置的实验现象是烧杯内壁会形成水雾,只能证明蜡烛中一定含有氢元素和可能含

有氧元素,错误;

D、白烟是蜡烛颗粒,碰到火柴会复燃,正确。

故选 C。

14. 某 CaO 样品中含有 CaCO3 一种杂质,则 28g 该样品中钙元素的质量可能为

B. 18g

C. 20g

D. 24g

A. 7.2g

【答案】B

【解析】

【详解】 假设该样品全部是 CaO 时,则 28g 样品中钙元素的质量为:

×100%=20g

;假设该样品全部是 CaCO3 时,则 28g 样品中钙元素的质量为:

40

40+16

40

28g×

28g×

40×12+16×3

×100%=11.2g

;所以 28gCaO 和 CaCO3 混合物中钙元素的质量介于 20g

介于 11.2g 之间,故选 B。

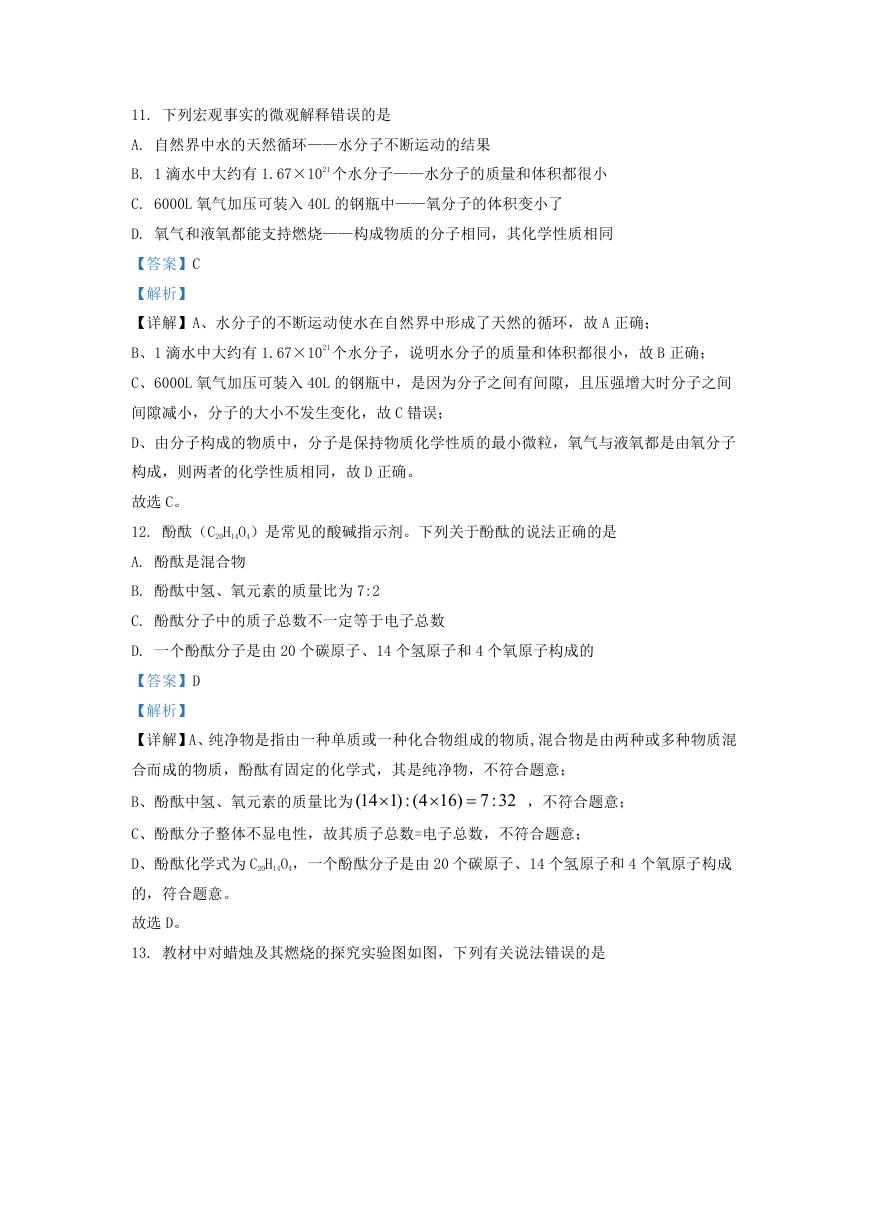

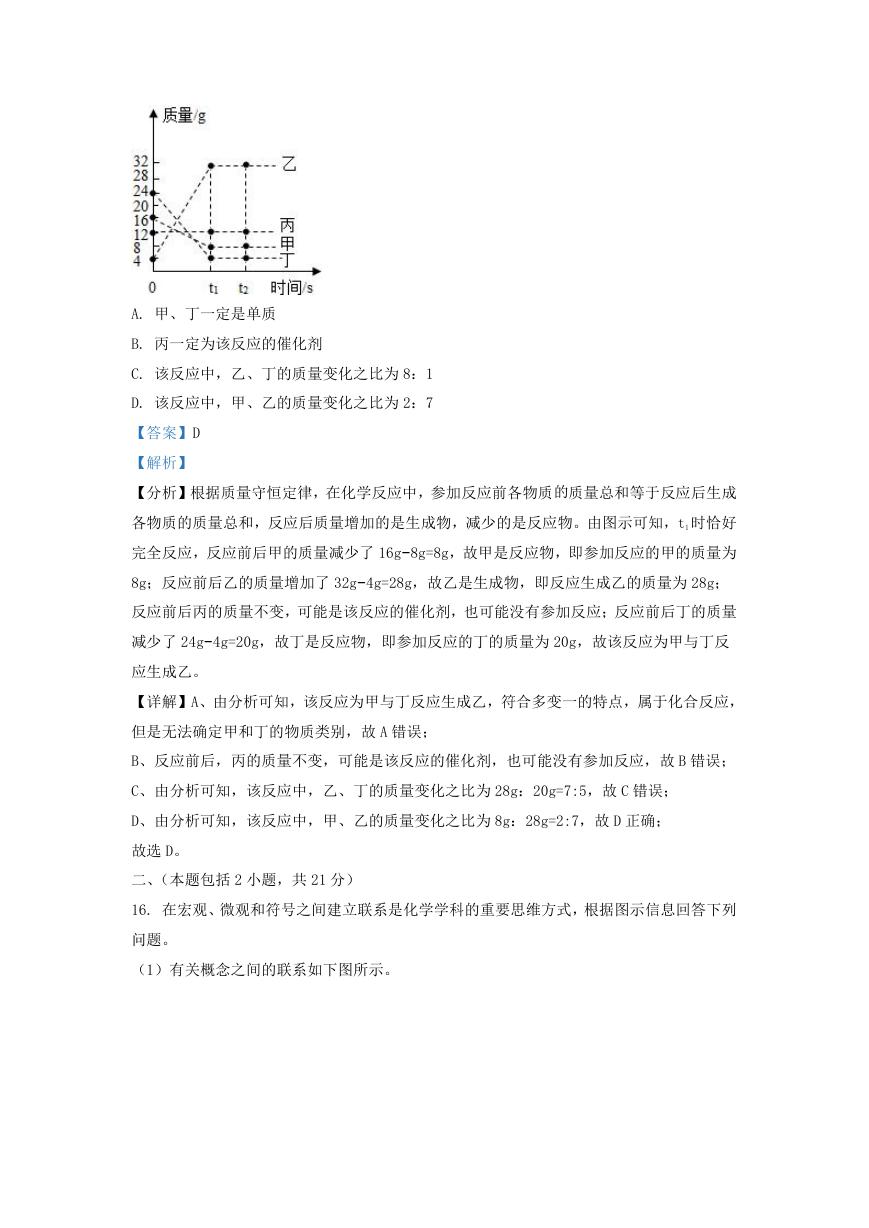

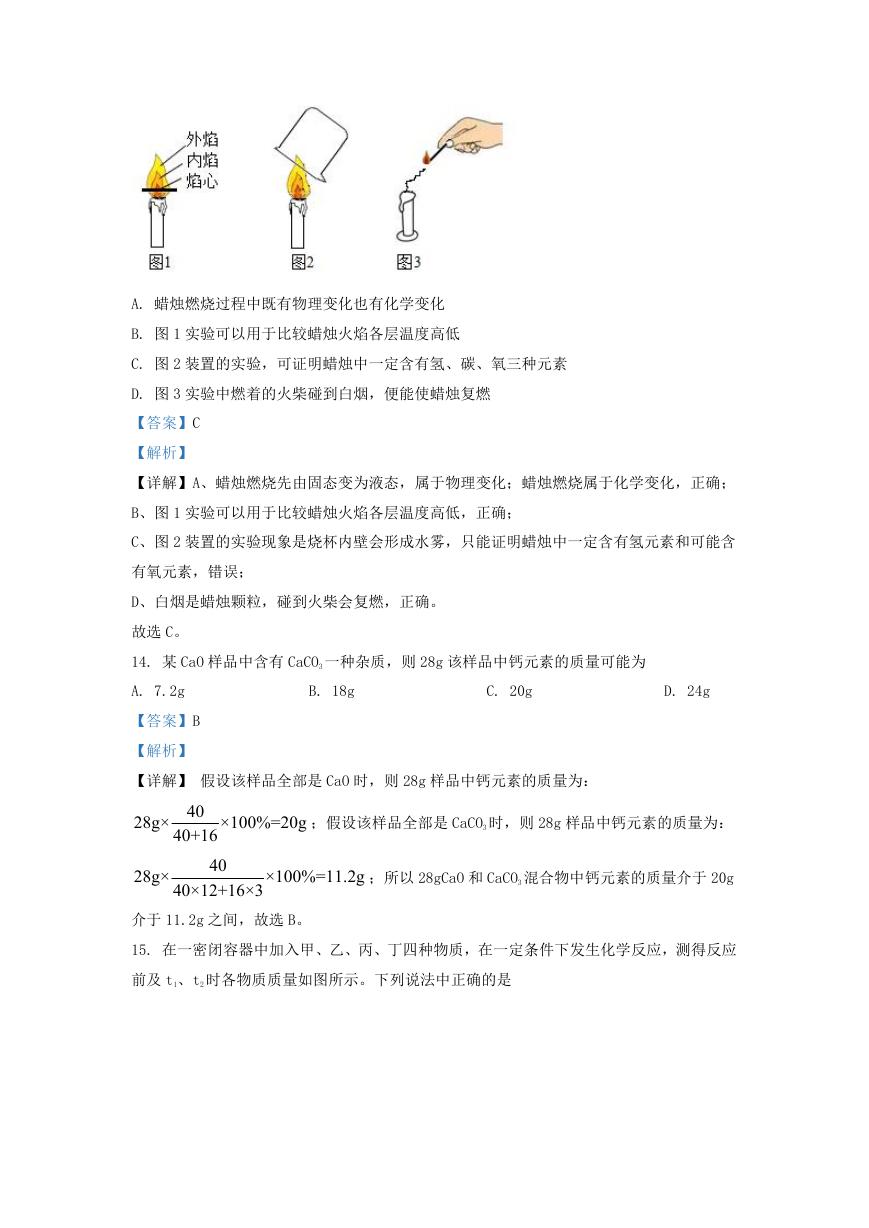

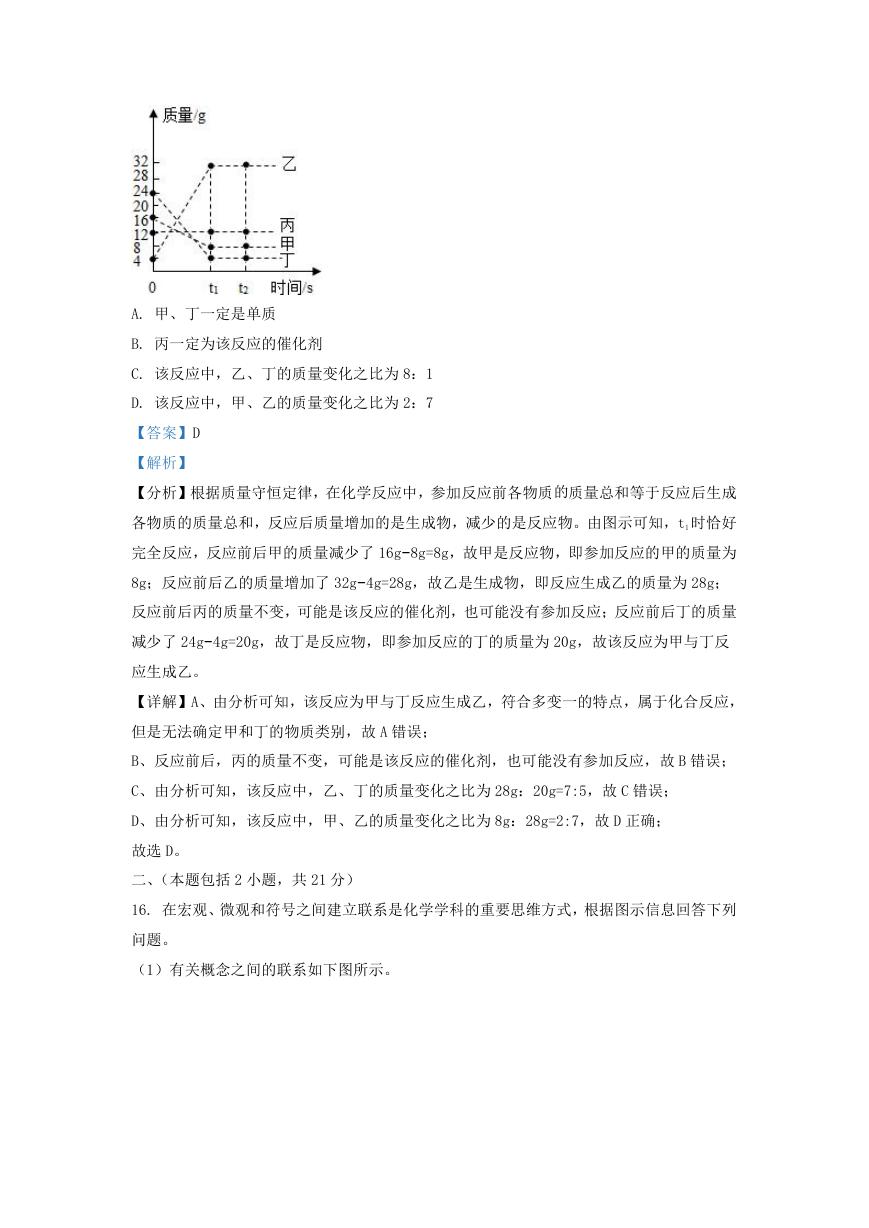

15. 在一密闭容器中加入甲、乙、丙、丁四种物质,在一定条件下发生化学反应,测得反应

前及 t1、t2 时各物质质量如图所示。下列说法中正确的是

�

A. 甲、丁一定是单质

B. 丙一定为该反应的催化剂

C. 该反应中,乙、丁的质量变化之比为 8:1

D. 该反应中,甲、乙的质量变化之比为 2:7

【答案】D

【解析】

【分析】根据质量守恒定律,在化学反应中,参加反应前各物质的质量总和等于反应后生成

各物质的质量总和,反应后质量增加的是生成物,减少的是反应物。由图示可知,t1 时恰好

完全反应,反应前后甲的质量减少了 16g−8g=8g,故甲是反应物,即参加反应的甲的质量为

8g;反应前后乙的质量增加了 32g−4g=28g,故乙是生成物,即反应生成乙的质量为 28g;

反应前后丙的质量不变,可能是该反应的催化剂,也可能没有参加反应;反应前后丁的质量

减少了 24g−4g=20g,故丁是反应物,即参加反应的丁的质量为 20g,故该反应为甲与丁反

应生成乙。

【详解】A、由分析可知,该反应为甲与丁反应生成乙,符合多变一的特点,属于化合反应,

但是无法确定甲和丁的物质类别,故 A 错误;

B、反应前后,丙的质量不变,可能是该反应的催化剂,也可能没有参加反应,故 B 错误;

C、由分析可知,该反应中,乙、丁的质量变化之比为 28g:20g=7:5,故 C 错误;

D、由分析可知,该反应中,甲、乙的质量变化之比为 8g:28g=2:7,故 D 正确;

故选 D。

二、(本题包括 2 小题,共 21 分)

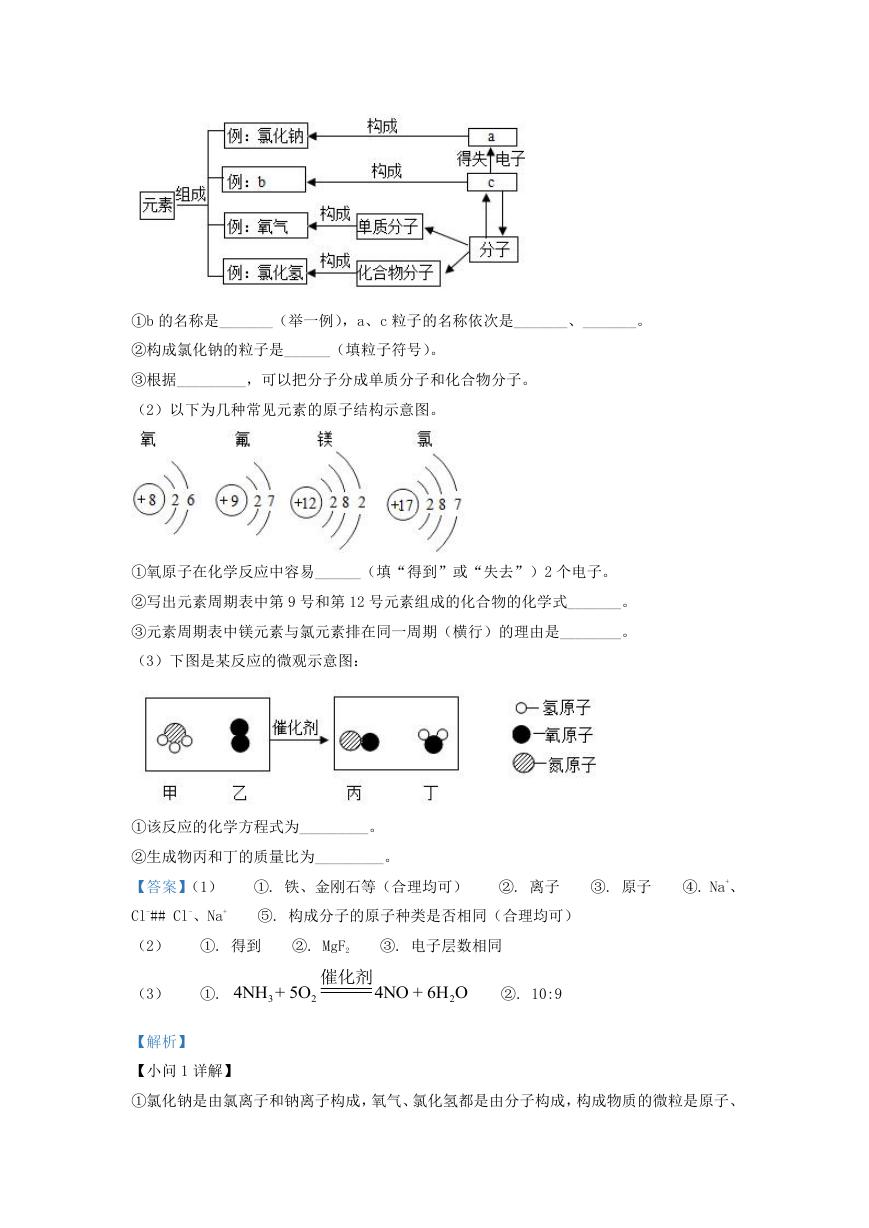

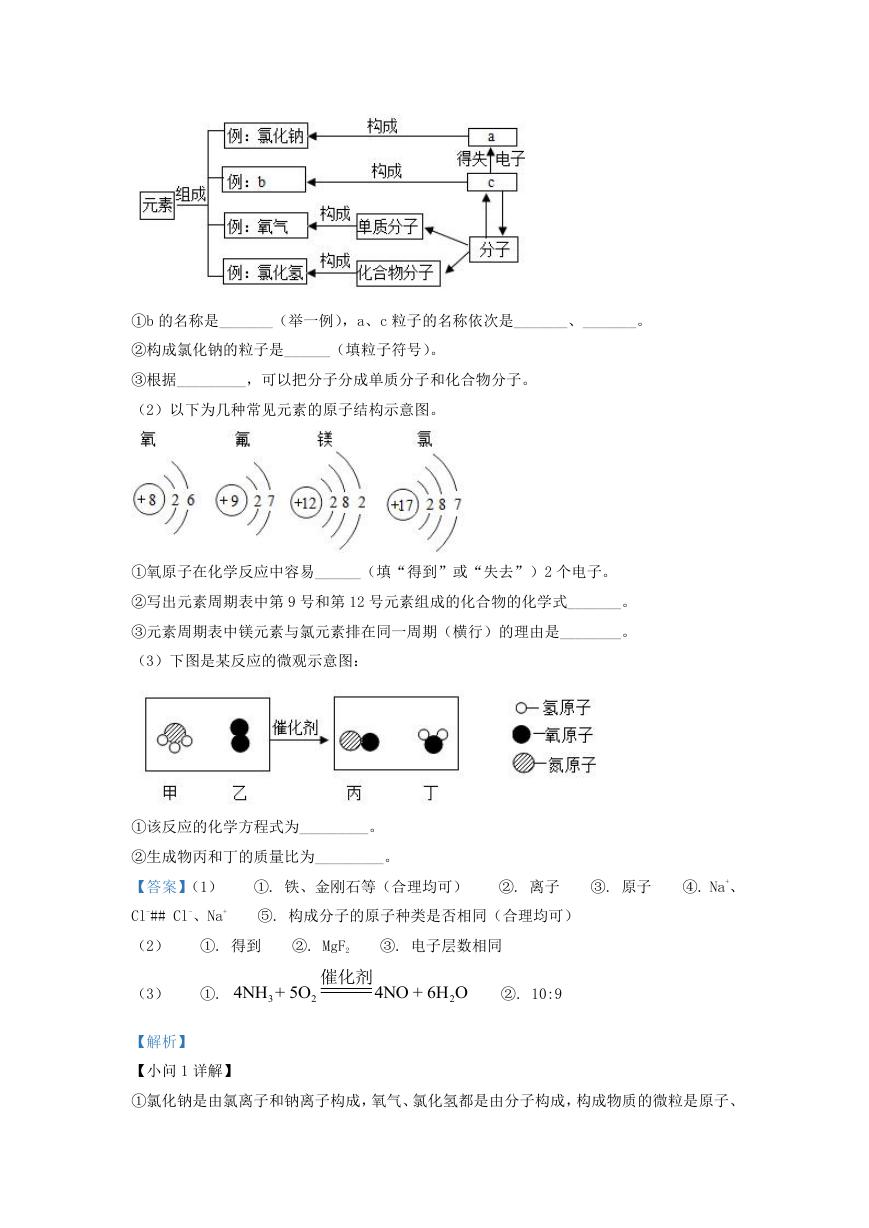

16. 在宏观、微观和符号之间建立联系是化学学科的重要思维方式,根据图示信息回答下列

问题。

(1)有关概念之间的联系如下图所示。

�

①b 的名称是_______(举一例),a、c 粒子的名称依次是_______、_______。

②构成氯化钠的粒子是______(填粒子符号)。

③根据_________,可以把分子分成单质分子和化合物分子。

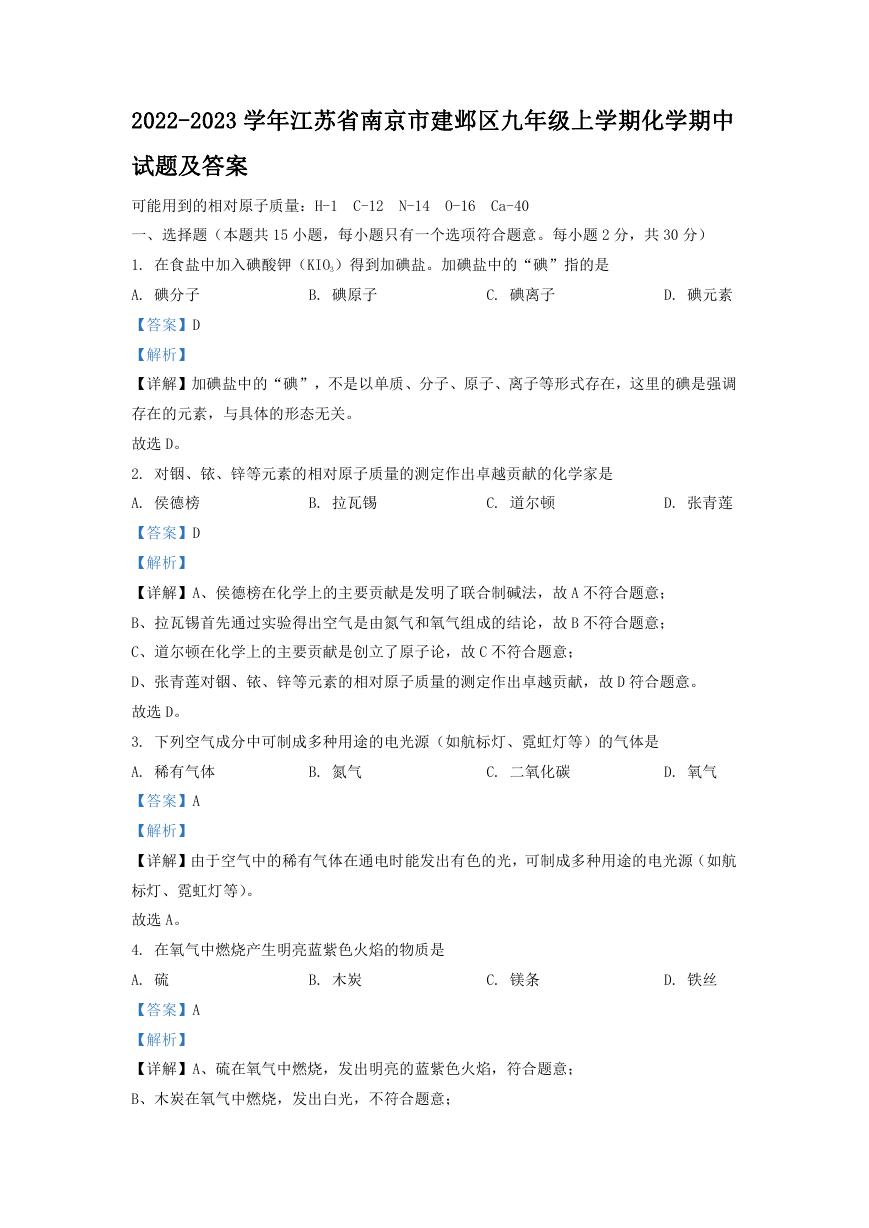

(2)以下为几种常见元素的原子结构示意图。

①氧原子在化学反应中容易______(填“得到”或“失去”)2 个电子。

②写出元素周期表中第 9 号和第 12 号元素组成的化合物的化学式_______。

③元素周期表中镁元素与氯元素排在同一周期(横行)的理由是________。

(3)下图是某反应的微观示意图:

①该反应的化学方程式为_________。

②生成物丙和丁的质量比为_________。

【答案】(1)

①. 铁、金刚石等(合理均可)

②. 离子

③. 原子

④. Na+、

Cl-## Cl-、Na+

⑤. 构成分子的原子种类是否相同(合理均可)

(2)

①. 得到

②. MgF2

③. 电子层数相同

(3)

①.

4NH + 5O

3

2

催化剂

4NO + 6H O

2

②. 10:9

【解析】

【小问 1 详解】

①氯化钠是由氯离子和钠离子构成,氧气、氯化氢都是由分子构成,构成物质的微粒是原子、

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc