2022-2023 学年江苏省镇江市丹徒区九年级上学期语文月考

试题及答案

一、积累与运用(25 分)

1. 根据语境,补写出下列句子中的空缺部分。

诗词像一本本心灵相册,收藏着一代代诗人的情思。这里有秦观“倚东风,

①_______________”的喜悦,范仲淹“心旷神怡,②_______________”的快乐;有李商隐

“晓镜但愁云鬓改,③_______________”的相思与无奈,刘长卿“寂寂江山摇落处,

④_______________”的哀怜与愤慨;也有苏轼“⑤_______________,高处不胜寒”的奇思

妙想,杜甫“⑥_______________,无家问死生”的沉痛现实;还有刘禹锡

“⑦_______________,⑧_______________”岁月流逝、人事变迁的感叹。

【答案】 ①. 豪兴徜徉

②. 宠辱偕忘

③. 夜吟应觉月光寒

④. 怜君何事到

天涯

⑤. 又恐琼楼玉宇

⑥. 有弟皆分散

⑦. 怀旧空吟闻笛赋

⑧. 到乡翻

似烂柯人

【解析】

【详解】考查对名句名篇的背诵和默写。默写题作答时,一是要透彻理解诗文的内容;二是

要认真审题,找出符合题意的诗文句子;三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写

错字。本题中的“徜徉、宠、辱、偕、吟、琼、赋、柯”等字词容易写错。

2. 阅读下面的文字,按要求作答。

2021 年 12 月 13 日是我国第八个法定南京大屠杀死难者国家公祭日。南京大屠杀是二

战史上“三大惨案”,30 多万无辜生命惨.①_(A.chǎn B.cǎn)遭杀 lù②(A. 戳 B. 戮),

平均每 12 秒就有一名同胞死于日军屠刀。石碑上深深 甲 (A.镌刻 B.铭刻)的不仅仅是一

个个名字,更是 84 年前那段乙(A.永垂不朽 B.不可磨灭)的血泪记忆。丙

(1)为文中①处加点字选择正确读音,根据拼音为文中②处选择正确汉字(只填序号)

①(

)

②(

)

(2)从文中括号内选择符合语境的词语分别填入甲、乙处(只填序号)。

甲(

)

乙(

)

(3)文中画横线句子有一处语病,请将修改后的句子写在横线上。

(4)下列三个句子填入文中丙处,排序最恰当的一项是( )

①铭记,不只是民族的悲怆,还有落后必亡的训诫。

②翻开这段血泪史,我们看到的,是中华儿女在绝望中绽放顽强希望的铮铮傲骨。

③纪念,从不为宜扬复仇的怨念,只为许下复兴的心愿:吾辈当自强。

A. ①②③

B. ③①②

C. ②①③

D. ①③②

【答案】(1)

①. B

②. B

�

(2)

①. A

②. B

(3)南京大屠杀是二战史上“三大惨案”之一。

(4)C

【解析】

【小问 1 详解】

本题考查字音。

①惨:cǎn,.悲惨、凄惨;凶恶、狠毒;程度严重。故选 B

②杀戮:shā lù,杀害、屠杀。故选 B。

【小问 2 详解】

本题考查词义辨析。

甲处,镌刻:雕刻;铭刻:把记述事实、功德等的文字铸在器物上面或刻在器物、碑碣上;

深深地记在心中。

根据“石碑上深深_____的不仅仅是一个个名字”可知,此处应为“镌刻”,故选 A。

乙处,永垂不朽:指姓名、事迹、精神等永远流传,不会磨灭;不可磨灭:永远消失不了。

指事迹言论等将始终保留在人们的记忆中。

结合“更是 84 年前那段______的血泪记忆”可知,此处应为“不可磨灭”,故选 B。

【小问 3 详解】

本题考查病句修改。

成分残缺,应在句末加上“之一”,故修改后的句子为:南京大屠杀是二战史上“三大惨案”

之一。

【小问 4 详解】

本题考查衔接排序。

此题应按语句间的逻辑关系进行考虑。回顾历史在先,因此②句“翻开这段血泪史,我们看

到的,是中华儿女在绝望中绽放顽强希望的铮铮傲骨”应是第一句;然后①③两句比较,“从

不为宣扬复仇的怨念”应与“民族的悲怆”相衔接,因此应①在前,③在后。由此可见,正

确的语序是:②①③;

故选 C 。

名著阅读。

3. 《儒林外史》中塑造了几对兄弟形象,其中包括严贡生、严监生兄弟。请结合作品中的

事例简要评析这一对兄弟性格方面的不同。

【答案】严贡生是一个欺压百姓、六亲不认、横暴贪婪的典型人物。

①他明明是扣住了人家的猪,非但不还,当人家来要猪时,还指使人“拿拴门的闩,赶面的

杖”,打折了人家的腿。

②他明明没有借钱给人家,却偏要人家还利息,有人求情也不肯,硬是把人家的“驴和米同

梢袋都叫人短了家去”。

�

③他的弟弟严监生病死,临死前也不见严贡生来询问、关心,直到严监生死后“过了三四

日”,才见“严大老宜”“从省里科举了回来”。

严监生有吝啬的一面,也有大方的一面,他还是一个富有人情味的人。

①对哥哥严贡生无法割舍的手足情。为了息事宁人,严监生花费两千两银子为哥哥去打通关

系,在处理整个事件的时候,严监生尽自己最大的努力去摆平事件,在掏钱的时候丝毫没有

表现出一丝不情愿,就算是明知道别人从中作梗也丝毫不迟疑。这件事也表明了严监生慷慨

大方的一面。

②对正室王氏平淡真挚的结发情。在王氏生病的时候,他会每天请四五个医生来为其看病用

药,而且用的药材都是十分珍贵的,全书并没有任何的文字描绘其不舍得为妻子治病。即使

在王氏去世后,他也丝毫不吝啬钱财,从治病到治丧花费了近五千两银子。不仅如此,王氏

死后,严监生不止一次因为思恋而痛苦,因思念而哽咽,甚至有点神魂颠倒,精神恍惚。

③对侧室赵氏用心良苦的关爱之情。照例来说,结发王氏并没有为其产下子嗣,严监生本可

以顺理成章地将赵氏扶正,但他却百费心机笼络王家兄弟,而且还举行了隆重的仪式来迎娶

赵氏。

④对儿子细腻深沉的舔犊情。对自己的儿子严监生更是宠爱有加,虽然他不舍得为一家四口

买-斤猪肉吃,但是每次只要儿子想吃,他就会在熟食店为他切上四两钱的猪肉来哄他,只

要是儿子的要求他都会用心去满足。为了能够让儿子继承自己的财产,他花费巨资来扶正赵

氏。最后在将死之际,他仍是放心不下自己年幼的儿子,希望他读书成才,终其一生都能过

得幸福美满。

【解析】

【分析】

【详解】本题考查对名著人物的掌握。解答此题的关键是在理解名著内容的基础上,结合人

物的事件来分析性格方面的不同即可。结合内容,围绕着“严贡生六亲不认、无恶不作”“严

监生:胆小怕事,勤俭本分”来阐述,言之有理即可。

严贡生:联系原著对严贡生描写的章节分析即可。他明明是扣住了人家的猪,非但不还,当

人家来讨猪时,还“拿拴门的闩,赶面的杖”,打折了人家的腿;他明明没有借钱给人家,

却偏要人家还利息,中人求情也不肯,硬是把人家的“驴和米同梢袋都叫人短了家去”;他

明明是想不给人家船钱,却故意用几片云片糕设下圈套,装模作样地说船艄公吃的是他的名

贵的药物,价值“几百两银子”,并发怒要把船家送到汤老爷衙里问罪,赖了船钱才扬长而

去了;他明明要侵吞同胞兄弟的家产,却硬不承认赵氏已经扶正的事实,把赵氏赶到厢房去

住,仍以妾相待,并说什么“我们乡绅人家,这些大礼,都是差错不得的”。据此分析,严

贡生是个恶棍,横行霸道,鱼肉乡里,是高要县一霸。

严监生:严监生没进过学,不算是朝廷认证的统治阶级成员,和普通群众的区别只在于他也

识字;他个性懦弱胆小,心地善良又不太有主意。严监生这个形象描写的第一笔是从老大严

�

贡生怕吃官司溜走后开始的。这场官司,本是老大严贡生惹下的,与严监生毫无干系,他完

全可以推掉不管。正如王仁说的:“各家门户,这事究竟也不与你相干。”然而,他还是自

认倒霉地花了十几两银子,以“釜底抽薪”之法为老大平息了官司。两位差人来找严监生,

分明是想来敲诈他,如果放到严贡生头上,他是绝不会买此帐的,而严监生又是留着吃饭,

又是送钱,还赶忙派小厮找两位舅爷来商议。这就显示了严监生那胆小怕事的猥琐性格,说

明了他宁可花银子换来一切事情在安稳状态中度过的心理。仅从对待这场官司,就可以看出

严氏二兄弟性格和为人的不同,一个是“三十六计,走为上计”地跑了,而另一个则逆来顺

受,自认了晦气,这就把两个不同的性格十分生动地互为反衬了出来。据此分析:严监生胆

小怕事,勤俭本分,具有人情味。

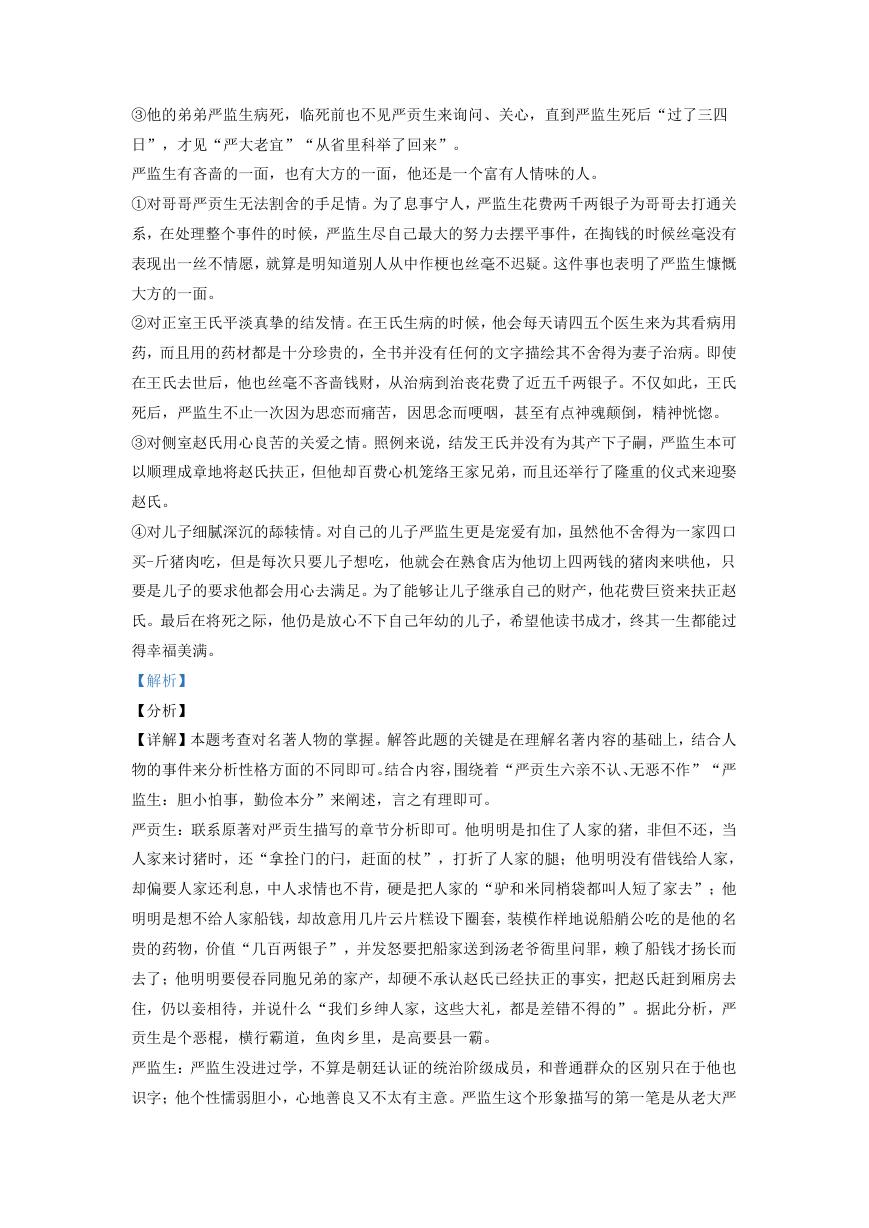

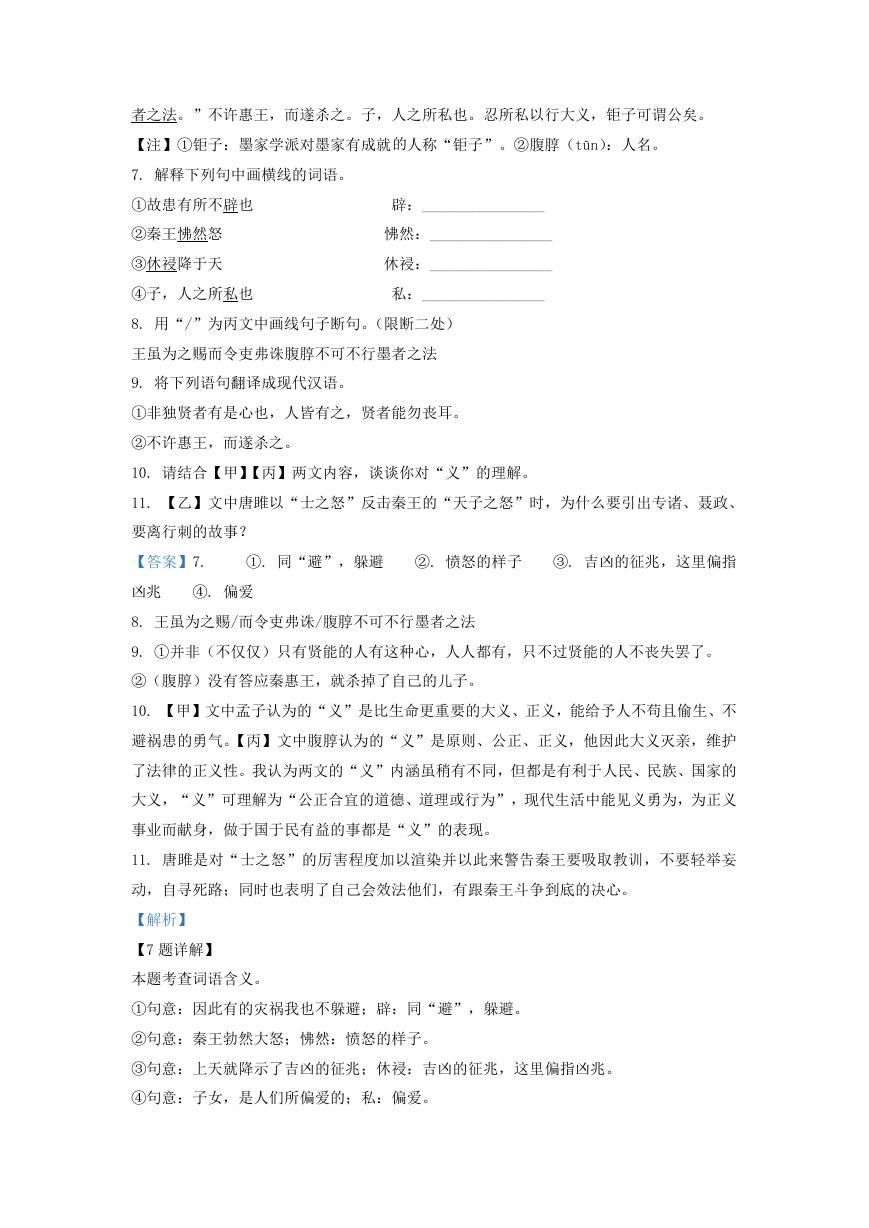

4. 仔细观察下面的邮票,回答问题。

图 1 沈琼枝利涉桥卖文

图 2 黑旋风斗浪里白条

图 3 王冕画荷

请选择其中的两张邮票,联系作品内容,说说画中主人公的性格特征。

图

图

,性格特征:

,性格特征:

。

。

【答案】图 1 沈琼枝机智聪明,具有反抗精神,具有妇女个性解放意识。

图 2 李逵急躁莽撞。

图 3 王冕勤奋刻苦,高洁正直。

【解析】

【分析】

【详解】本题考查对名著人物形象的把握。从三幅邮票中任选两幅,根据邮票名称所反映的

故事情节分析性格特征即可。

图 1 沈琼枝:《儒林外史》中的人物。沈琼枝是穷苦读书人家的女儿,能文善绘,被大盐商

骗娶作小妾。她不甘心受屈辱,出逃到南京卖文、刺绣,被疑为非娼即盗,经常受地痞的恐

吓、骚扰。小说的本意是表现杜少卿不顾世人的讥议,资助这位孤立无援的弱女子,却也同

时给小说增添了一个有亮点的女性才人,她的行事也展现出“自重自爱、不卑不亢、热忱刚

烈、敢于追求自由、平等和独立的人格”等抗争精神。

�

图 2 黑旋风李逵:《水浒传》中的人物。头脑简单、直爽率真。黑旋风斗浪里白条故事梗概:

李逵初见宋江,得宋江银子,结果却赌输了。几人一起出去吃饭,宋江想要吃辣鱼汤,李逵

就自告奋勇去江边讨鱼。结果由于卖鱼的主人未到,和守船的人产生争执,李逵误把所养的

鱼都放跑了。众渔夫很是气愤就拿竹篙来打他,结果被李逵打败。这时,张顺来到,两人扭

打起来,结果张顺不敌,幸亏宋江,戴宗来到,劝阻。但张顺不服,用激将法引李逵上船,

两人在江上打了起来,结果张顺把李逵拉下河,李逵不识水性,被张顺制服。这时宋江说有

张顺兄长的信。因此,张顺就把李逵捞上岸。李逵中了张顺的计,体现了他头脑简单的特点。

图 3 王冕:《儒林外史》中的人物。王冕是吴敬梓从历史上摘取而来充作“敷陈大义”“隐

括全书”的人物。王冕是元末明初的诗人、画家,他没有功名富贵之心,曾拒辞明代开国皇

帝朱元璋的征聘,成了世人心目中的高士。小说就是取其高尚风范,针砭后面行将陆续登场

的醉心科举功名的人物。王冕在家务农、侍亲、写诗作画,与优美宁静的田园风光融合在一

起。亭亭玉立、出淤泥而不染的荷花,正成了他的人格的象征。

二、阅读(45 分)

(一)(6 分)

阅读下面的诗歌,完成各题。

咸阳城东楼

(唐)许浑

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

5. 下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 这是一首七言律诗,全诗综合运用多种表现手法,达到情景交融的艺术效果。

B. 首联直抒胸臆,“一上”对应“万里”,有力地表现出愁绪的突兀而浓厚。

C. 颔联中“山雨欲来风满楼”是千古名句,常用于比喻重大事件发生前的紧张气氛。

D. 颈联实写所见之景“绿芜、黄叶、秦苑、汉宫”,营造出一种萧条苍凉的氛围。

6. 本诗与《丑奴儿·书博山道中壁》同为“登高说愁”,所表达“愁绪”有何不同?

【答案】5. D

6. 《咸阳城东楼》表达了对故乡的思念、对现实的忧虑、对历史的感慨。

(答出两点即可)《丑奴儿·书博山道中壁》表达了受压抑排挤、报国无门、壮志难酬的愤

懑。(答出一点即可)

【解析】

【5 题详解】

本题考查诗歌的理解和分析。

D.颈联“绿芜”“黄叶”是诗人眼前的实景,“秦苑”“汉宫”则是诗人联想到的,是虚写。

�

本项“颈联实写所见之景‘绿芜、黄叶、秦苑、汉宫’”说法有误;

故选 D。

【6 题详解】

本题考查诗歌的情感比较。

解答此题需结合诗中内容及景物描写来分析。本诗中,开篇首联借景抒情,表现自己的思乡

之情,表现的是思乡之愁。颔联远眺看到风雨欲来,结合作者的写作背景,可知“溪云初起

日沉阁,山雨欲来风满楼”也是对唐王朝日薄西山、危机四伏的没落局势的形象化勾画,表

现唐王朝的颓废之愁、对历史的感慨。

《丑奴儿•书博山道中壁》中,上片写少年“爱上层楼”是为赋新词寻觅愁绪,那是少年时

代,风华正茂,涉世不深,乐观自信,对于人们常说的“愁”还缺乏真切的体验,此处的愁

当是个人的离愁别绪。下片表现自己随着年岁的增长,处世阅历渐深,对于这个“愁”字有

了真切的体验。作者怀着捐躯报国的志愿投奔南宋,本想与南宋政权同心协力,共建恢复大

业。谁知,南宋政权对他招之即来,挥之即去,他不仅报国无门,而且还落得被削职闲居的

境地,此时作者的愁应是忧国伤时、壮志未酬之愁。

(二)(16 分)

比较阅读:阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲

也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故

不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则

凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有

不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有

是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

【乙】

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王

曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布

衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺

王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子

者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五

步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

【丙】

墨者有钜子①腹䵍②,居秦,其子杀人。秦惠王曰:“先生之年长矣,非有他子也,寡人

已令吏弗诛矣,先生之以此听寡人也。”腹朜对曰:“墨者之法曰:‘杀人者死,伤人者刑。’

此所以禁杀伤人也。夫禁杀伤人者,天下之大义也。王虽为之赐而令吏弗诛腹朜不可不行墨

�

者之法。”不许惠王,而遂杀之。子,人之所私也。忍所私以行大义,钜子可谓公矣。

【注】①钜子:墨家学派对墨家有成就的人称“钜子”。②腹朜(tūn):人名。

7. 解释下列句中画横线的词语。

①故患有所不辟也

辟:________________

②秦王怫然怒

③休祲降于天

怫然:________________

休祲:________________

④子,人之所私也

私:________________

8. 用“/”为丙文中画线句子断句。(限断二处)

王虽为之赐而令吏弗诛腹朜不可不行墨者之法

9. 将下列语句翻译成现代汉语。

①非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

②不许惠王,而遂杀之。

10. 请结合【甲】【丙】两文内容,谈谈你对“义”的理解。

11. 【乙】文中唐雎以“士之怒”反击秦王的“天子之怒”时,为什么要引出专诸、聂政、

要离行刺的故事?

【答案】7.

①. 同“避”,躲避

②. 愤怒的样子

③. 吉凶的征兆,这里偏指

凶兆

④. 偏爱

8. 王虽为之赐/而令吏弗诛/腹朜不可不行墨者之法

9. ①并非(不仅仅)只有贤能的人有这种心,人人都有,只不过贤能的人不丧失罢了。

②(腹朜)没有答应秦惠王,就杀掉了自己的儿子。

10. 【甲】文中孟子认为的“义”是比生命更重要的大义、正义,能给予人不苟且偷生、不

避祸患的勇气。【丙】文中腹朜认为的“义”是原则、公正、正义,他因此大义灭亲,维护

了法律的正义性。我认为两文的“义”内涵虽稍有不同,但都是有利于人民、民族、国家的

大义,“义”可理解为“公正合宜的道德、道理或行为”,现代生活中能见义勇为,为正义

事业而献身,做于国于民有益的事都是“义”的表现。

11. 唐雎是对“士之怒”的厉害程度加以渲染并以此来警告秦王要吸取教训,不要轻举妄

动,自寻死路;同时也表明了自己会效法他们,有跟秦王斗争到底的决心。

【解析】

【7 题详解】

本题考查词语含义。

①句意:因此有的灾祸我也不躲避;辟:同“避”,躲避。

②句意:秦王勃然大怒;怫然:愤怒的样子。

③句意:上天就降示了吉凶的征兆;休祲:吉凶的征兆,这里偏指凶兆。

④句意:子女,是人们所偏爱的;私:偏爱。

�

【8 题详解】

本题考查句子断句。

句意:君王您虽然恩赐我(赦免我儿子),命令狱吏不杀,但是我不能不履行墨家的法制。

“王虽为之赐”主谓宾齐全,单独成句;“而令吏弗诛”是“赐”的内容,补充说明;“腹

朜不可不行墨者之法”是腹朜的做法,维护“义”;故断句为:王虽为之赐/而令吏弗诛/

腹朜不可不行墨者之法。

【9 题详解】

本题考查学生对句子翻译能力。翻译的要求是做到“信、达、雅”,翻译的方法是“增、删、

调、换、补、移”,我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情

况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点

词有:

(1)独:只;是:这种;皆:都;丧:丧失;耳:罢了。

(2)许:答应;遂:于是,就。

【10 题详解】

本题考查文言文内容理解。

根据【甲】文“使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,

由是则可以辟患而有不为也,是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”可知。【甲】文中孟

子所强调的“义”是相对于“生(生命)”来说的,认为正义、大义是比生命重要的,正是

“义”让“贤者”面对灾祸也不躲避,选择堂堂正正的面对,是一种不苟且偷生的勇气。

根据【丙】文“墨者有钜子腹醇,居秦。其子杀人”“夫禁杀伤人者,天下之大义也。王虽

为之赐,而令吏弗诛,腹醇不可不行墨者之法”“不许惠王,而遂杀之。子,人之所私也。

忍所私以行大义,钜子可谓公矣”可知,腹醇杀人触犯了家法与国法,秦惠王念在腹黄醇年

长想网开一面留其子一命,而腹醇选择杀掉自己的孩子,通过大义灭亲来维护律法的公平公

正,可见腹黄醇认为的“义”是“原则、正义”,两篇文章的“义”内涵略有不同。但是从

根本上说都是能够有利于人民,有利于构建和谐社会、维护国家稳定的“大义”。

【11 题详解】

本题考查对文章内容的理解与分析。解答此题需要先疏通文意,了解内容,联系全文,以及

上下文的内容看待其作用。

根据乙文“此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,

伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也”可知,这样做一是对自己提出的“士之怒”的

厉害程度加以渲染说明,二是表明自己要效法他们,同时表达了要跟秦王斗争到底的决心,

警告秦王吸取教训,不要轻举妄动,自寻死路。

【点睛】译文:

【甲】

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc