2022-2023 学年江苏省如皋市高三上学期期中语文试题及答

案

一、现代文阅读

(一)现代文阅读Ⅰ

阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

金石气与书卷气本是贯穿于书法风格史的两大书法美类型,它们既具有各自独立的书法

审美的特征与价值,又相辅相成地活跃于书法风格的历史演化进程中,所以,我将它们作为

书法风格学中的一对大范畴,也是书法风格史演进中的两大风格系统。

所谓“书卷气”,是指“书卷”形式的书法作品本身所表现出的轻松、流畅、遒劲、灵

巧的形式美感。而古来文人书画家一向强调的所谓“学问气”是从属于“金石气”与“书卷

气”两大书美类型的文人书家作品共同具有的深层内蕴与气息。所谓“金石气”,“金”乃指

金属,是种种铜器铭文,如鼎彝、铜镜、钱币及各式铜器上的铭文书迹:“石”乃指刻石书

迹,诸如碑、志、造像记、摩崖刻铭及其他各式刻石书迹;“气”则是“气息”“趣味”之谓。

明末清初,王铎即提出:“学书不参透古碑,书法终不古,为俗笔多也。”但他并未明确

意识到所谓“金石气”,而是以追求古意的审美意识,提倡取法碑刻书迹。其所谓“古”,即

是碑与帖迥然不同的书美意趣。这种意趣凝重、朴厚、刚多于柔。所以王铎的书法,虽以帖

法为其主干,但又兼含有浓重的碑意。其行草、狂草的线质和点画的起止、转折用笔形态也

显示出了其参透古碑而养成的骨力。

至清代碑学盛期,阮元著《北碑南帖论》中已明确点出了金石气与书卷气的不同趣味。

阮氏将北碑与晋帖相较,前者往往端严沉厚,因镌刻更增其刚直朴茂之质;后者则出自随意

挥写,往往流美灵润,巧妙多姿。碑学书家们竟相取法商周秦汉魏晋南北朝刻铸铭文书迹,

致使一个时代的书风以金石气为其书美特征。

近世书画家潘天寿先生说:“石鼓、钟鼎、汉魏碑刻,有一种雄浑古拙之感,此即所谓

‘金石味’。然此种‘金石味’也与制作过程、与时间的磨损有关。这些艺术品,在当时刚

刚创作出来的时候,自然是已经很好,而在千百年以后的现在看来,则往往更好。”这是因

为这些刻铸铭文书迹经过制作工艺的作用和悠久历史的风化剥蚀过程,这些因素使书法的面

目增添了许多原本所不具备的美感,即所谓“古意”“金石气”等。清代碑学家们就是在这

里发现了与帖系书迹迥然不同的新的书美,并仿效其意。石鼓、钟鼎、汉魏刻等古代刻铸铭

�

文书迹的金石气,本出自工艺制作的必然和风化剥蚀的天然,非人为追求。

晋唐法帖则为书卷气的典型。诸如尺牍、卷、册之类的墨迹皆归于帖,而《阁帖》之类

则是以这些墨迹勾摹刻成,力求忠实于墨迹,但笔墨的微妙变化则无法再现。并且,因摹、

刻、拓等工艺程序的作用,与原迹有相当的距离,几经翻刻的法帖就更加失真严重。

书体演变期中的刻铸铭文,因其传世颇多,后世书家习篆、隶古体皆以此为法,自然接

受其渗透着金石气息的体势及其笔法。清末以来,篆、隶时代的手书墨迹实物出土日多,在

人们面前展示了一种与铭文的篆、隶书迹不同的书美意趣,这是从属于书卷气的书美趣味。

自此以后,学篆、隶又可取法于手书墨迹了,而属于金石气书美类型的刻铸铭文篆、隶书迹

也就不能专美了。

后世书家金石气、书卷气的书美风格类型的产生,与书家的主要取法对象有紧密的关联。

一般观点所说的书卷气,是由读书多、学识修养高而产生的一种学问气息。读书多对书法风

格中的书卷气的产生固然会起到一定的作用,但书卷气主要还是取决于其书的取法对象应是

帖系书迹,是由此直接的继承关系造成的。有金石气还是有书卷气,主要取决于书家的主观

追求和取法途径。

材料二:

(选自徐利明《中国书法风格史》,有删改)

自古女子作书者少,女性书家却不乏其人。女书家多以俏丽温柔为其个性,为书为艺多

精工细腻,人工使然。书体雄强豪放者,由古至今更是寥若晨星。而游寿却独入化境,以充

满金石气与书卷气的书法艺术成就,成为 20 世纪中国书法界重要的女书家。

游寿(1906-1994 年),字介眉、戒微,福建霞浦县人。著名教育家、考古学家、古文

字学家、历史学家、诗人和书法家。游寿生于书香世家,自幼攻习书法,后师从胡小石,是

李瑞清、胡小石这一金石学派的重要继承人,也是我国学者型代表之一。她于甲骨金文十分

精熟,并深得汉隶、魏碑精髓,著有《金文策命文辞赏赐仪物》《汉魏隋唐金石文献论丛》

《书苑镂金》《论北朝法书碑志》等大量文史书论,对北碑颇有深刻独到的见解。

游寿自 20 岁跟随胡小石学习古文字、周金文献、考古、先秦文学及书法等,长达 7 年

之久,成为胡小石的得意门生之一。胡小石书法从唐入手,继而魏晋,后得李瑞清指授改帖

为碑学,浸淫于殷周至六朝之间多年,四体俱佳。他的学书基本立场在碑系书法,以金石趣

味为审美之尚,故其个性风格重雄强、拙朴,并在此基调上追求灵动、奔放的气韵。受其教

育影响,游寿隶书以《礼器碑》为宗,所书汉碑多显筋骨,瘦劲挺拔。楷书自颜真卿转习北

碑、魏隋墓志,尤爱《张猛龙》,受益颇多。李瑞清求篆于金、求分于隶、由篆隶上溯魏碑

�

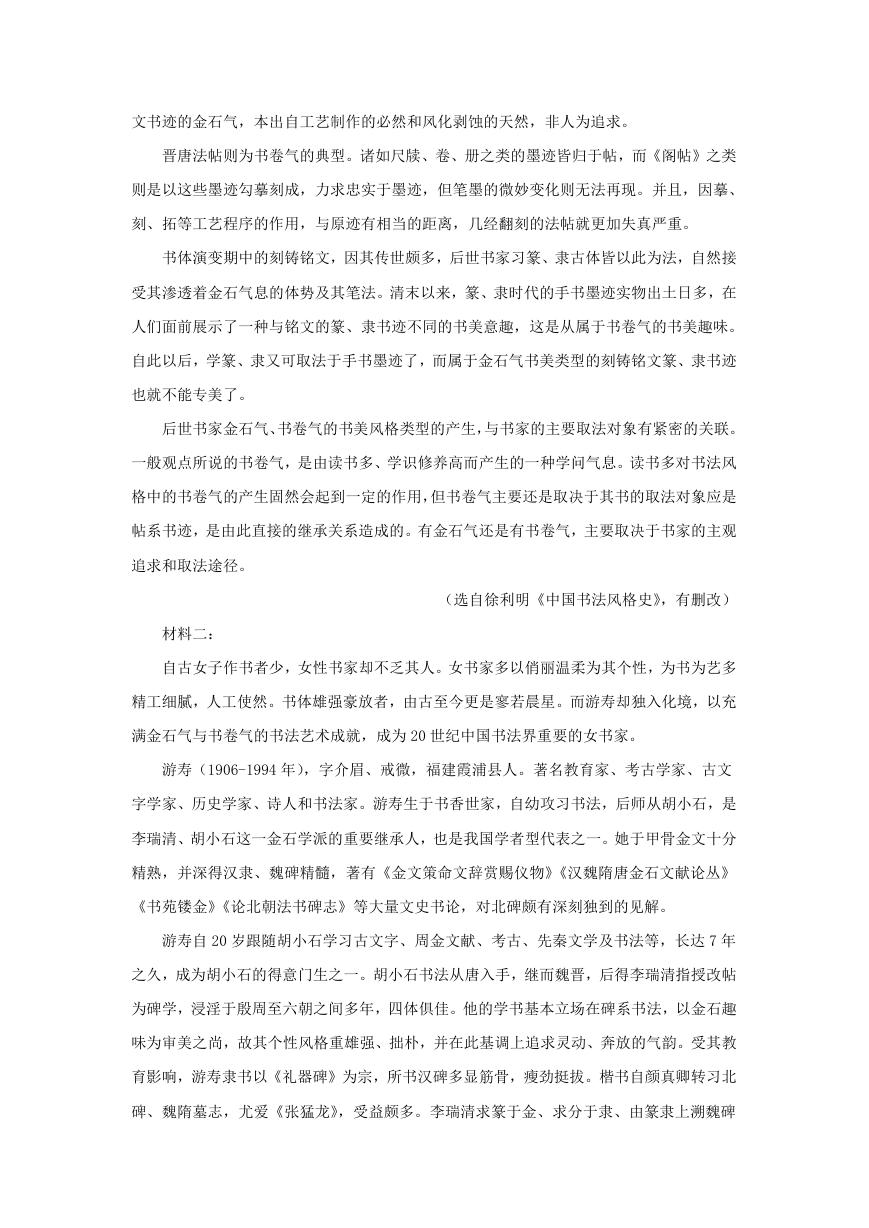

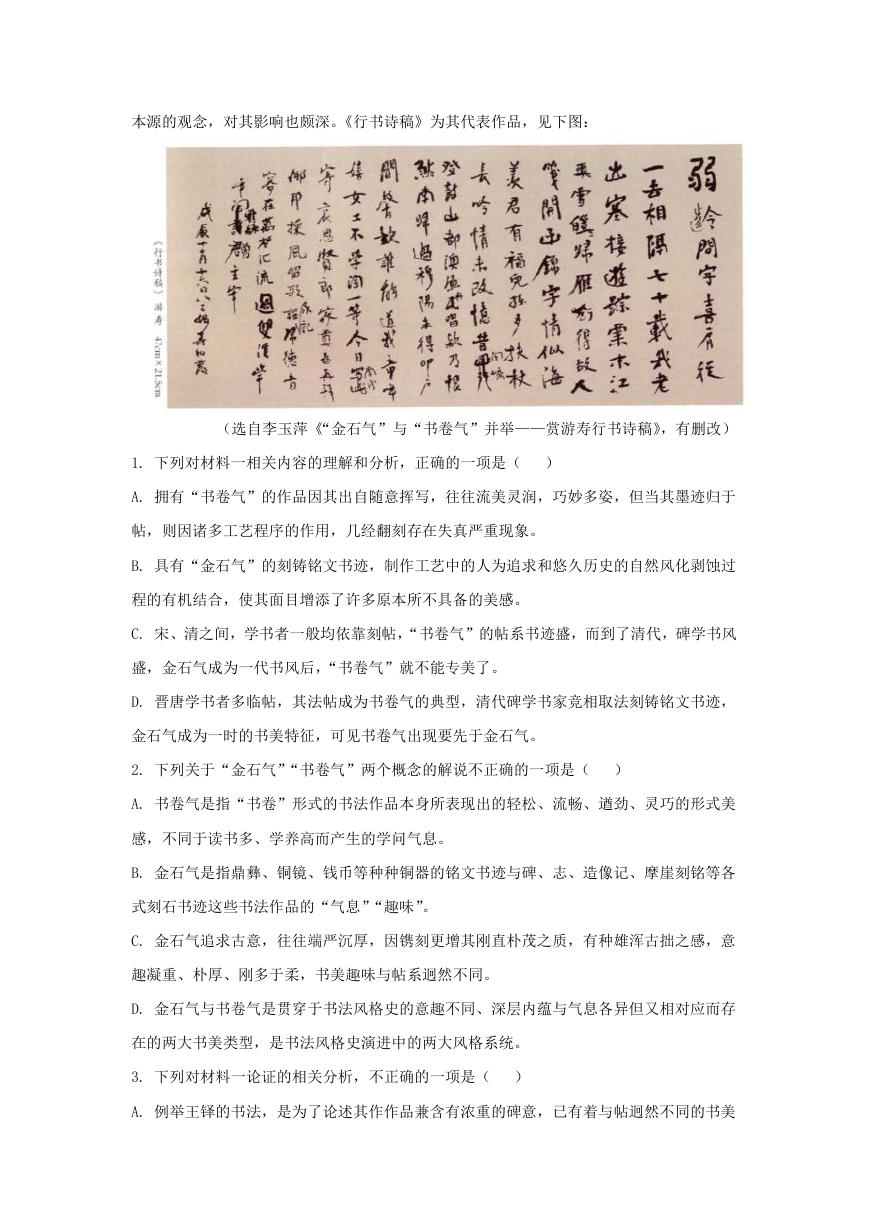

本源的观念,对其影响也颇深。《行书诗稿》为其代表作品,见下图:

(选自李玉萍《“金石气”与“书卷气”并举——赏游寿行书诗稿》,有删改)

1. 下列对材料一相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A. 拥有“书卷气”的作品因其出自随意挥写,往往流美灵润,巧妙多姿,但当其墨迹归于

帖,则因诸多工艺程序的作用,几经翻刻存在失真严重现象。

B. 具有“金石气”的刻铸铭文书迹,制作工艺中的人为追求和悠久历史的自然风化剥蚀过

程的有机结合,使其面目增添了许多原本所不具备的美感。

C. 宋、清之间,学书者一般均依靠刻帖,“书卷气”的帖系书迹盛,而到了清代,碑学书风

盛,金石气成为一代书风后,“书卷气”就不能专美了。

D. 晋唐学书者多临帖,其法帖成为书卷气的典型,清代碑学书家竞相取法刻铸铭文书迹,

金石气成为一时的书美特征,可见书卷气出现要先于金石气。

2. 下列关于“金石气”“书卷气”两个概念的解说不正确的一项是( )

A. 书卷气是指“书卷”形式的书法作品本身所表现出的轻松、流畅、遒劲、灵巧的形式美

感,不同于读书多、学养高而产生的学问气息。

B. 金石气是指鼎彝、铜镜、钱币等种种铜器的铭文书迹与碑、志、造像记、摩崖刻铭等各

式刻石书迹这些书法作品的“气息”“趣味”。

C. 金石气追求古意,往往端严沉厚,因镌刻更增其刚直朴茂之质,有种雄浑古拙之感,意

趣凝重、朴厚、刚多于柔,书美趣味与帖系迥然不同。

D. 金石气与书卷气是贯穿于书法风格史的意趣不同、深层内蕴与气息各异但又相对应而存

在的两大书美类型,是书法风格史演进中的两大风格系统。

3. 下列对材料一论证的相关分析,不正确的一项是( )

A. 例举王铎的书法,是为了论述其作作品兼含有浓重的碑意,已有着与帖迥然不同的书美

�

意趣“古”的追求。

B. 引用王铎和阮元的观点,方法虽然不同,但清晰地呈现了“金石气”与“书卷气”的不

同趣味的提出过程。

C. 为区别“金石气”与“书卷气”两种风格,文本每一部分都采用对比论证,甚至引用、

举例都几乎形成对比。

D. 在揭示书卷气书美风格形成原因时,既强调读书的作用,更强调取法对象的重要意义,

说理辩证,论证严密。

4. 请简要分析材料一的行文思路。

5. 根据材料一关于“金石气”与“书卷气”的论述,分析材料二中游寿《行书诗稿》的书

法特点。

【答案】1. A

2. D

3. C

4. 材料一首先提出金石气与书卷气两大风格系统,然后辨析两者概念,接着论述书法风格

史上对两者认识过程,最后分析影响书法家这两种风格形成的因素。

5. ①游寿的《行书诗稿》线条劲健而不失圆润,充满难得的“学问气”,这多半与重用篆隶

笔法且糅以北朝碑刻有关。

②其间架结构既有宽博又有紧致者,自然错落,也不刻意经营,似在无意之间见其匠心,有

一种古朴超脱的韵致。

③转折方圆结合,方折为主,端庄却不失流丽,于拙重中见灵动。

④通篇看来,书写似自由散漫不作修饰,其实作者以其自身的学养和金石的雄浑相融,既含

书卷气,又露有金石气。

【解析】

【1 题详解】

本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。

B.“制作工艺中的人为追求”曲解文意。依据第五段“这是因为这些刻铸铭文书迹经过制作

工艺的作用和悠久历史的风化剥蚀过程,这些因素使书法的面目增添了许多原本所不具备的

美感”,“制作工艺中的人为追求”错,是“经过制作工艺的作用”。

C.“‘书卷气’就不能专美了”,错混淆概念。依据第七段“自此以后,学篆、隶又可取法于

手书墨迹了,而属于金石气书美类型的刻铸铭文篆、隶书迹也就不能专美了”,是“金石气”

不能专美了。

D.“可见书卷气出现要先于金石气”错,推断错误。依据第一段“金石气与书卷气本是贯穿

�

于书法风格史的两大书美类型,是书法风格史演进中的两大风格系统”,“金石气与书卷气本

是贯穿于书法风格史的两大书美类型”。

故选 A。

【2 题详解】

本题考查学生理解文中重要概念的含义的能力。

D.“深层内蕴与气息各异”错,结合“而古来文人书画家一向强调的所谓‘学问气’是从属

于‘金石气’与‘书卷气’两大书美类型的文人书家作品共同具有的深层内蕴与气息”分析,

“学问气”是两大书美类型的文人书家作品共同具有的深层内蕴与气息。

故选 D。

【3 题详解】

本题考查学生分析论点、论据和论证方法的能力。

C.“文本每一部分都采用对比论证”错误。本文的三、五段主要论述“金石气”,六、七段

主要论述“书卷气”,并不是每一部分都把两者进行比较的,所以“行文的每一部分都采用

对比论证”表述错误。

故选 C。

【4 题详解】

本题考查学生分析文章结构和思路的能力。

材料一共有八段内容,第一段先分别介绍“金石气与书卷气本是贯穿于书法风格史的两大书

法美类型”“是书法风格史演进中的两大风格系统”,提出金石气与书卷气两大风格系统。

第二段分别介绍了“书卷气”“金石气”的概念内涵。

然后分别分析不同时期不同的认识,如“明末清初,王铎即提出:‘学书不参透古碑,书法

终不古,为俗笔多也’”“至清代碑学盛期,阮元著《北碑南帖论》中已明确点出了金石气与

书卷气的不同趣味”“近世书画家潘天寿先生说:‘石鼓、钟鼎、汉魏碑刻……与时间的磨损

有关”“晋唐法帖则为书卷气的典型”等。

最后一段指出“后世书家金石气、书卷气的书美风格类型的产生,与书家的主要取法对象有

紧密的关联”,即分析影响书法家这两种风格形成的因素,与“读书多”“取法对象”“书家

的主观追求和取法途径”等。

【5 题详解】

本题考查学生探究文本中的某些问题,提出自己的见解的能力。

书法的线条是书法作为字来表现的基本材料,线条的质量,决定着书法的质量和水平。分析

�

游寿的《行书诗稿》,如抓住“穆”“能”“十”“字”“海”等分析,线条劲健而不失圆润。

材料二中说“李瑞清求篆于金、求分于隶、由篆隶上溯魏碑本源的观念,对其影响也颇深”,

游寿的《行书诗稿》的线条与她重用篆隶笔法且糅以北朝碑刻有关。

然后分析作品的间架结构,有的行距大而宽,有的行距小且窄,即有宽泛的也有紧致的,且

宽紧有致,没有刻意为之,字的设计有大有小,看似无意的写作给人带来独特的韵致。

从字的笔画特点来分析,大部分字都是由方折笔画构成的,也有字写得比较圆润。整幅作品

给人灵动之感。

作品本身所表现出的轻松、流畅、遒劲、灵巧的形式美感。材料一说“石鼓、钟鼎、汉魏碑

刻,有一种雄浑古拙之感,此即所谓‘金石味’”,整幅作品,既含有书卷气,也有金石气。

材料二说“有金石气还是有书卷气,主要取决于书家的主观追求和取法途径”,这样的书写

与作者的学养和金石的雄浑相融。

(二)现代文阅读Ⅱ

阅读下面的文字,完成小题。

迁徙的跫音

熊育群

去年到龙川,今年到永定,一个粤东,一个闽西,不知是有意还是无意,走的都是纯客

家人的地盘。粤东,客家人从中原长达一千多年的大规模迁徙,最终于这片大地上止步:永

定,是它的土楼——一个外来民系以一种独特的栖居方式在陌生土地上立下足来。

一路上我心里默诵着中原、中原,心里的那条路线渐渐地清晰起来。就像一条路,我踏

上了它的路基,立刻,那个端点,那个原来是遥不可及的年代,变得不再只是一个抽象的时

间术语,它有了某种气息。那是一千六百多年前的东晋。那群人,那群人怎样踏得西北土地

上的沙尘滚滚,怎样弃下老弱病残,怎样在喧哗声中上路?

木门虚掩,院内奇静,圆形的内环走廊在下面画出一个个同心圆。月光似有似无,但深

灰的屋檐和挑廊的阴影却浓得化不开。觉得暗影里有一种久远的目光。视线从青瓦的屋脊望

出去,一堵山崖,只有顶端的一小截呈现在土楼后,在望见它的刹那,发现它也在痴痴地望

我,灰白相间的岩石突然间有了含糊的表情。心里一惊,低了头,暗影一样浓的静里,眼前

的一切像足假寐,暗影里有一种知觉,觉得几十年的岁月醒了,像飘忽的念头被我看见。非

现实的感觉,奇异又安详。害怕弄出一点声响,害怕有什么事情发生。

村长,一个热血汉子,客家酿酒敬过一碗又一碗。半醒半醉间,手舞足蹈,找来村里的

艺人来助兴。那个手脚并用,同时演奏扬琴、鼓钹和口琴的艺人,身板那样瘦,像风中苇秆。

�

他在院子中央把阿炳的《二泉映月》拉得异样的凄美。唱客家山歌的老人,一开口,金牙就

露在唇外,唱起情歌仍是那样冲动。他们在月华中来,又在月华中去。

进入永定洪坑村时已是正午时分,洪川溪在绿树下流淌,带看山中泥色。秋天的阳光让

山川草木耀目生辉。一个 2000 多人的山村,隐匿在一条山谷中,30 余庄土楼沿溪而筑,大

大小小,方方圆圆,随山势高低错落。这里是永定土楼最密集的地区了。客家的先民从宁化

石壁逐渐南迁,到这里已靠近福佬人生活的南靖、平和。两大民系间的缓冲地带没有了,抢

夺地盘的械斗时常发生。客家人不得不聚族而居,于是,修建既可抵御外敌侵扰,又可起居

的土楼成为最紧迫的事情。

与洪坑相邻的是高北村,开阔的谷地,上百座或方或圆的土楼散落于山坡与平畴交错处。

爬上山顶俯瞰,圆形的土楼在山麓画出一组组黑圈,阳光下的土墙闪着杏黄色的光。它们是

客家在大地上画出的一个句号,漫漫迁徙路到此终止?但是,还是有人迫于生存的重压,仍

然没能停止迁徙的脚步,他们继续南行,甚至漂洋过海下了南洋。南溪边的振福楼就只有一

个老人,她守着一座近百间房的空楼。老人坐在大门口给来人泡茶,她望人的眼睛是空洞的,

她的眼望到的是遥远的南洋——当年那一群远走他乡的亲人。

绕着承启楼走,几个挑担的妇女迎面走来,罗区里装满了刚采的红柿子。门口一群孩子

向我夸赞,一个男孩用拳头捣捣一处裂开的墙,说,你看它多坚固,里面还有竹筋。

随便问了一句:会不会唱客家山歌?男孩张口就唱了起来:“客家祖地在中原,战乱何

堪四处迁。开辟荆榛谋创业,后人可晓几辛艰。”曲调里有一份挥之不去的忧郁,淡淡的,

像林中夹杂的风。我问男孩,知道祖居地在哪里?他答:“石壁。”石壁的祖先呢?“中原。”

又是一个晴天,山中的太阳像溪水泻地。鸟的啁啾,唱着山之野趣。一夜恍惚,起床时,

振成楼仍人影寥寥。大门口只有一个卖猪肉的小账,两三个老人与一个壮年人在剁肉。想起

昨天游街的情景:一群人赶着一头猪,从湖坑镇一户户门前走过,吹唢呐的、拉二胡的、敲

锣拍钹的,一边吹打,一边跟着猪走,就这样走了五天。一问,才知是镇里李姓作大福的日

子,三年一遇。五天的斋戒,今天是开斋的日子。家家户户请来客人正准备大摆宴席。

一队人马走过来了——

大旗阵,碗口粗的旗杆,硕大无比的彩旗,几个人扛一面;乡间乐队,吹吹打打,呜呜

咽咽;光鲜的童男童女,穿着戏装,个个浓妆涂抹,被高高绑在纸扎的车、船、马上,一个

村一台车,装着这一堆艳丽缤纷的东西,在人群间缓缓往前开;抬神轿、匾牌的,舞狮的,

提香篮的……全着古装;一群扮作乞丐、神仙鬼怪的,边走边做各种滑稽动作……

一队旗帜由一群学生高举着,一面旗上写一个李姓历史上著名的人物;诗仙李白、女词

�

人李清照、唐太宗李世民、大将军李广……最后,公王的神位一出现,早已摊开在地上的鞭

炮一家接着一家炸响。

这一刻,那个远去的中原又被连接起未了。是在模拟当年的迁徙?作大福的仪式是一种

有意的纪念还是无意的巧合呢?那群行走在漫漫长路上的人,他们哀愁的脸、茫然的眼,在

时间的烟雾中似乎越来越清晰,又似乎是越来越模糊了。

永定,这片客家扎根了致百年之久的土地,依然发出了历史的悠远回声。

(原文有删改)

6. 下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 作者凝望远方山崖,不觉“心里一惊”,是因为作者透过眼前所见之景,联想到几千年前

中原人迁徙的历史,让他为之深深惊叹。

B. 文章用“望”“俯瞰”等词描写自然山水和土楼建筑,有助于营造宏大的意境,将视线的

延展与思绪的蔓延交织融汇。

C. 学生高举的旗帜上所列举的历史人物,一方面可以看出湖坑镇李氏家族的辉煌历史,另

一方面也体现出客家人与中原人血脉相通的事实。

D. 文章叙写艺人演奏、老人思亲、妇女挑担、男孩唱歌等场景,意在全面展现客家人多彩

的日常生活和丰富的精神世界。

7. 下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 文章开头写“走的都是纯客家人的地盘”,暗示了全文以游踪为线索,作者将有层次地叙

写所到之处的见闻和感受。

B. 文章通过肖像描写刻画村长找来的老艺人,一方面体现了老艺人生活的艰辛,另一方面

表达了对客家人坚韧品质的赞美。

C. 文章写一队人马作大福,运用铺排的方式,描绘了李姓家族举行盛大传统节俗活动的场

景,渲染了荒诞而喧嚣的气氛。

D. 文章多处描写太阳或者阳光,不仅交代了作者出游的时间,同时还给这个古老的客家人

的地盘增添了无限的生机。

8. 文章为什么要两次写到唱歌?请简要分析。

9. 文章结尾“历史的悠远回声”包含复杂的情感,结合全文简要说明。

【答案】6. C

7. C

8. 写老人唱情歌,表现客家人的浪漫多情;写男孩唱客家山歌,是借歌词表现客家人遭遇

的苦难和创业的艰辛;两次写唱歌表现客家人历史文化的代代传承。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc