2022-2023 学年河北省沧州市泊头市九年级上学期语文期中

试题及答案

1. 请用课文原句填空。

第一部分 积累运用(22 分)

山水情怀总是诗。寄情山水,范仲淹获得心灵的滋养,炼就“____________________,

___________________” 的 豁 达 胸 怀 (《 岳 阳 楼 记 》); 欧 阳 修 沉 醉 于 滁 州 的 春 夏 美 景

“_________________,__________________”,品味日常的欢喜与幸福(《醉翁亭记》);苏

轼知“此事古难全”,仍表达“____________________,___________________”的美好愿

望(《水调歌头》);尽管行路难,李白依旧行吟山水间,唱出“____________________,直

挂云帆济沧海”的生命最强音(《行路难》)。

【答案】 ①. 不以物喜

②. 不以己悲

③. 野芳发而幽香

④. 佳木秀而繁阴

⑤. 但愿人长久

⑥. 千里共婵娟

⑦. 长风破浪会有时

【解析】

【详解】本题考查名句名篇的默写。默写题作答时,一要透彻理解诗文内容;二要认真审题,

找出符合题意的诗文句子;三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错字。

本题中注意“己、幽、繁阴、婵娟”等字的正确书写。

2. 阅读下面的文字,按要求答题。

人生自是有诗意,总有一处风景,让你嘴角扬起微笑;总有一首诗词,让你心绪荡漾;

总有一篇文章,让你看到生活中的诗和远方。笑谈一代天骄只识弯弓射大雕,是毛泽东的诗

意人生;笑对鲜妍娉.( )婷的四月芳华,是林徽因的诗意人生;凡做一件事,便忠于一

件事,一点不旁 wù( ),是梁启超的诗意人生;把精神小屋建筑得美观结实,甚至能 chù

( )立起精神大厦,是毕淑敏的诗意人生。诗意的人生不容亵渎,不应矫揉造作;为了

人生的诗意,我们应该附庸风雅,使诗意与人生相得益彰。

(1)根据拼音写汉字或给加点字注音。

娉.(

)婷 旁 wù(

) chù(

)立

(2)选文中划横线的词语使用不恰当的一项是( )

A. 亵渎

彰

B. 矫揉造作

C. 附庸风雅

D. 相得益

【答案】(1)

①. pīng

②. 骛

③. 矗

(2)C

�

【解析】

【小问 1 详解】

娉婷:pīng tíng,用来形容女子姿态美好的样子。

旁骛:páng wù,对正业不专心而追求其他。

矗立:chù lì,高耸地立着

【小问 2 详解】

A.亵渎:轻慢,不尊敬。符合语境,使用正确。

B.矫揉造作::形容装腔作势,极不自然。符合语境,使用正确。

C.附庸风雅:指缺乏文化修养的人为了装点门面而结交文人,参加有关文化活动。贬义词,

依据“为了人生的诗意”,应该使用褒义词,如“温文尔雅”。

D.相得益彰:两个人或两件事物互相配合,双方的能力和作用更能显示出来。符合语境,使

用正确。

故选 C。

3. 下列说法不正确的一项是( )

A. 中华民族自强不息,祖逖闻鸡起舞、范仲淹断齑画粥的故事激励着我们奋勇前进。

B. 句子“通过‘心中英雄’评选活动,全社会掀起了‘崇尚英雄’的热潮。”没语病。

C. 百行业为先,万恶懒为首。这是一个并列复句。

D. 从汉武帝起,帝王即位都有年号,后就用帝王年号来纪年,如《岳阳楼记》中“庆历四

年春”、《湖心亭看雪》中“崇祯五年”、《记承天寺夜游》中“元丰六年”、《核舟记》中

“壬戌秋日”等都采用了“年号纪年法”。

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查文学文化常识。

D.“壬戌”不是“年号纪年法”,而是“干支纪年法”,“壬”是天干,“戌”是地支;

故选 D。

4. 学校开展“赏读经典古诗词”综合实践活动,请你参与。

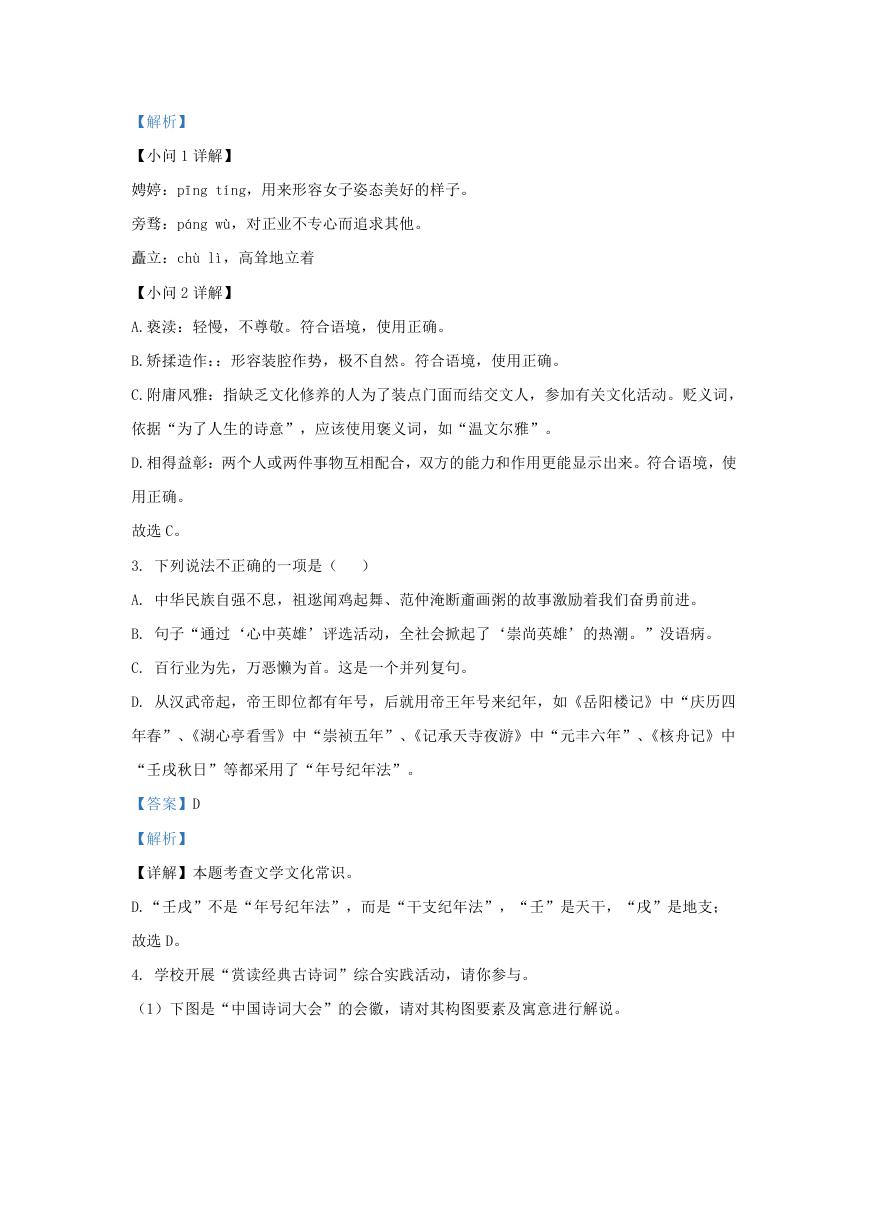

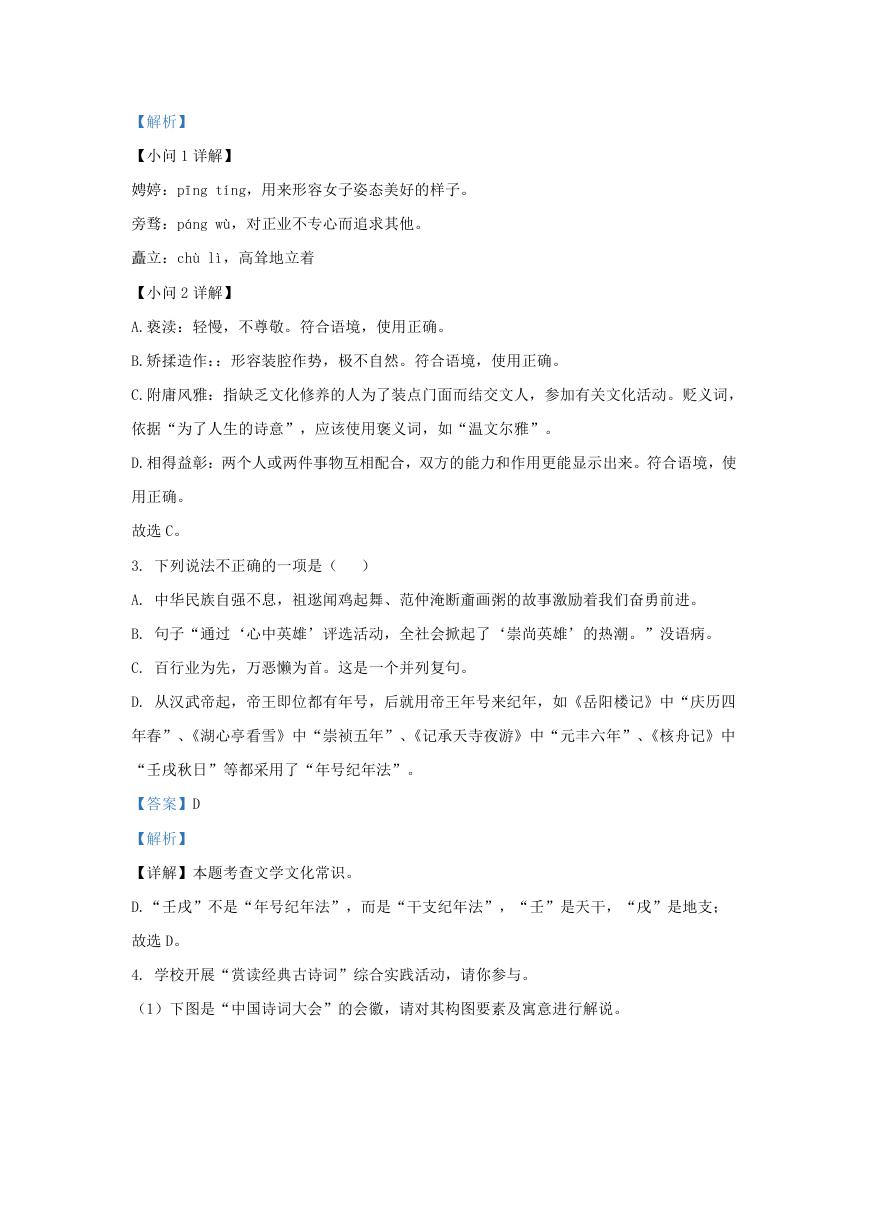

(1)下图是“中国诗词大会”的会徽,请对其构图要素及寓意进行解说。

�

构图要素________________________________

寓意____________________________________

(2)中国文人有很强的山水情怀,他们往往会借山水来抒发自己旷达的胸怀和崇高的志趣。

请根据例句将下面两个句子补充完整(每句填 10 个字,句式大体一致)。

例句:范仲淹岳阳楼忧国忧民

欧阳修_________________________

张陶庵_________________________

【答案】(1) ①. 构图要素:图的上方是一轮圆月,下方是一片海洋;圆月中左边是一

书卷(书轴,右边是月牙、祥云,上方是一方印章)。(答出书卷月牙即可)

②. 寓意:

①体现:“海上生明月,天涯共此时。”的意境;②中国诗词如海洋,浩瀚无边,神奇奥妙;

③中国诗词文化源远流长;④共赏一轮明月,同吟中国诗词。

(2)

①. 欧阳修醉翁亭与民同乐

②. 张陶庵湖心亭痴情山水

【解析】

【小问 1 详解】

本题考查图文转换。

第(1)空,由整体到局部,仔细观察会徽,把握其构图要素有“圆月”“大海”“书卷”“月

牙”“祥云”“印章”,然后根据各要素在图画中的位置关系,选择恰当的方位词和形容词,

组织语言描述。

第(2)空,背景构图为大海,让人不禁想到“海上生明月,天涯共此时”的诗句,同时也

表明中国诗词如海洋浩瀚无边;“中”字进行了变形设计,横笔似长长的书卷,让人联想到

中华传统文化源远流长;文字与背景结合突出了中国诗词博大精深的深邃意境,表现了海内

外中华儿女共赏一轮明月,同吟中国诗词,共同参与的含义。

【小问 2 详解】

本题考查对人物作品及情感的把握。

根据范仲淹在《岳阳楼记》中抒发忧国忧民的情怀的理解。可以写出欧阳修在《醉翁亭记》

�

中表达与民同乐的思想,张陶庵(张岱)在《湖心亭看雪》中抒发痴情山水的情感。“范仲

淹岳阳楼忧国忧民”句子的结构是:人物+地点名称+情感(情怀)。据此填空为:欧阳修醉

翁亭娱情山水、张陶庵湖心亭眷念故国。

第二部分 阅读理解(48 分)

(一)(6 分)

阅读下面这首古诗,完成下面小题。

酬乐天扬州初逢席上见赠

刘禹锡

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

5. 第二联中借用两个典故,表达了诗人怎样的思想感情?

(1)闻笛赋:_________________________________________

(2)烂柯人:_________________________________________

6. 前人评论这首诗时曾说:“尾联看似平淡,实乃点睛之笔,不能忽略。”请结合尾联中

的“长精神”三字分析诗人的情感。

【答案】5.

①. (1)怀念故友。

②. (2)对岁月流逝、人事变迁的感叹。

6. “长精神”即“振作精神”,表现了诗人坚定的意志(信念)和乐观的精神。(或“意志

不衰,坚忍不拔的气概”;或“此三字表明作者态度,不消极气馁,要抖擞精神,积极进取,

重新投入生活。”)

【解析】

【5 题详解】

本题考查典故的使用。

“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人”意思是:怀念故去旧友徒然吟通闻笛小赋,久谪归来

感到已非旧时光景。“闻笛赋”指西晋三国曹魏末年,向秀的朋友嵇康因不满司马氏复权而

被杀害,后来,向秀经过康的旧居,听到邻人吹向秀的《思旧赋》笛,不禁悲从中来,于是

作《思旧赋》。刘禹锡借用这个典故怀念在革新运动中已死去的王叔文、柳宗元等人,表现

对故友的怀念及伤痛。“烂柯人”指晋人王质,相传晋人王质上山砍柴,看见两个童子下棋,

就停下观看,等棋局终了,手中的斧柄已经朽烂,回到村里,才知道已过了一百年,同代人

�

都已经亡故,联系诗句“巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身”可知,此句运用典故暗示自己

贬滴时间之久,世事沧桑,暮年返乡恍如隔世,满含对世态变迁的怅惘。

据此回答即可。

【6 题详解】

本题考查赏析诗歌重要词句。仔细体会“长精神”在诗句中的意思及表达的情感,从而进行

赏析。

“今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神”:今天听了你为我吟诵的诗篇,暂且借这一杯美酒振

奋精神。点明了《酬乐天扬州初逢席上见赠》的题意。诗人也没有一味消沉下去,他笔锋一

转,又相互劝慰,相互鼓励了。他对生活并未完全丧失信心。诗中虽然感慨很深,但读来给

人的感受并不是消沉,相反却是振奋。“长”指振作、增加、增长。“长精神”生动的表现

了诗人积极乐观的心态,也表达了意志不衰,坚韧的气概。

(二)(14 分)

阅读下面文言文,完成下面小题。

欧阳修传

欧阳修,幼敏悟过人,读书辄成诵。及冠,嶷然有声①。得唐韩愈遗稿于废书簏中,读

而心慕焉。

修始在滁州,号醉翁,晚更号六一居士。天资刚劲,见义勇为,虽机阱②在前,触发之

不顾。放逐流离,至于再三,志气自若也。方贬夷陵时,无以自遣,因取旧案反覆观之,见

其枉直乖错不可胜数,于是仰天叹曰:“以荒远小邑,且如此,天下固可知。”自尔;遇事

不敢忽也。

学者求见,所与言,未尝及文章,惟谈史事,谓文章止于润身,政事可以及物。凡历数

郡,不见治迹,不求声誉,宽简③而不扰,故所至民便④之。或问:“为政宽简,而事不弛废,

何也?”曰:“以纵为宽,以略为简,则政事弛废,而民受其弊。吾所谓宽者,不为苛急;

简者,不为繁碎耳。”

注释:①嶷(yí)然有声:人品超群而享有声誉。②机阱:陷阱。③宽简:宽松简易。④便:

安逸,安适。

7. 请用“/”给下面句子划出朗读停顿,划两处。

因 取 旧 案 反 覆 观 之

8. 解释下列句子中加着重号的词。

(1)读书辄.成诵

辄.:________________

(2)及.冠

及.:________________

�

(3)晚更.号六一居士

更.:________________

(4)或.问

或.:________________

9. 翻译句子:

(1)得唐韩愈遗稿于废书簏中,读而心慕焉。

(2)以荒远小邑,且如此,天下固可知。

10. 当有文人来访,欧阳修为什么不和他们谈论文章,请用文中语句回答。

11. 欧阳修在《醉翁亭记》一文中多次写太守之“乐”,请联系《醉翁亭记》和本文内容,

分析“太守乐”的真正原因。

【答案】7. 因∕取旧案∕反覆观之

8.

①. 就

②. 等到

③. 改变,更换

④. 有人

9. (1)(欧阳修)在一个废书簏中发现了唐代韩愈留下地书稿,读后对韩愈十分仰慕。

(2)这么一个偏远的小县,尚且如此,全国就可想而知了

10. (欧阳修)谓文章止于润身,政事可以及物

11. 答案提示:欧阳修具有“与民同乐”的思想境界,他宽松待民,简易做事,达到了“凡

历数郡,不见治迹,不求声誉,宽简而不扰,故所至民便之”的效果,因此乐在其中。(意

思对即可)

【解析】

【7 题详解】

本题考查文言断句。根据句意和语法断句。

句意:因此取来旧的案例反复查看。“因”因果关系关联词需要断开。有第一层:“取”谓

语动词,“旧案”宾语;第二层:谓语动词“观”,宾语“之”,“反覆”为“观”的状语。

故断句为因∕取旧案∕反覆观之。

【8 题详解】

本题考查文言词义。注意在语境中判断。

(1)读书就变成背诵。辄:就。

(2)等到成年的时候。 及:等到。

(3)晚年更改号为六一居士。 更:改变,更换。

(4)有人问。或:有人。

【9 题详解】

本题考查文言句子翻译。注意逐字对译,直译、意译结合,以直译为主。注意补充省略成分,

关键词语的翻译等。重点词语:

�

(1)得:得到。慕:思慕。焉:表陈述语气,不译。“得唐韩愈遗稿于废书簏中”是状语

后置的倒装句,翻译时语序为“于废书簏中得唐韩愈遗稿”,意思是在废书箱里得到唐代韩

愈的遗稿。

(2)小邑:小城。且:尚且。固:本来。

【10 题详解】

本题考查对文章内容的理解。

根据第三段“学者求见,所与言,未尝及文章,惟谈史事,谓文章止于润身,政事可以及物”,

可知原因是“文章止于润身,政事可以及物”,意思是研究文章只能提高自己的品格,处理

政务可以帮助更多的人。

【11 题详解】

本题考查对文章主旨的理解。注意结合原文分析。

《醉翁亭记》通过描写醉翁亭的秀丽、自然风光和对游人之乐的叙述,勾勒出一幅太守与民

同乐的图画,抒发了作者的政治理想和娱情山水以排遣抑郁的复杂感情。欧阳修在滁州实行

宽简政治,发展生产,使当地人过上了一种和平安定的生活,年丰物阜,而且又有一片令人

陶醉的山水,这是使欧阳修感到无比快慰的。

根据本文“凡历数郡,不见治迹,不求声誉,宽简而不扰,故所至民便之”,可知欧阳修对

自己的声誉毫不记怀,宽简政治,厚待百姓,宽容简朴而不扰民。使百姓过上了和平安定的

生活。

据此可知欧阳修具有“与民同乐”的思想境界。宽容简朴而不扰民。使百姓过上了和平安定

的生活。“太守乐”的真正原因是治下的百姓生活幸福平安,自己的声誉毫不记怀。

【点睛】参考译文:

年少时,欧阳修就聪敏过人,读书过目不忘。到了成年,就已有了超绝清高的名声。在废书

箱里得到唐代韩愈的遗稿,一边细细阅读,一边心中暗暗思慕。

欧阳修开始在滁州任职,自号为醉翁,晚年更改为六一居士。他天性刚直不阿,见义勇为,

即使知道前方有埋伏埋伏,也毫无顾忌地揭发它。他仕途不顺,被放逐了很多次,志向气节

仍然同以前一样.当他被贬到夷陵时,没有方法来消磨时光,因此取来旧的案例反复查看,

发现冤假错案数不胜数,于是仰天长叹说:“这是荒凉偏远的小城,尚且如此,天下的情况

本来可以知道了。”从此,遇事不敢疏忽。

学者请求见面,交谈的内容,没有提到文章,只谈论历史,说是自己研究文章只能提高自己

的品格,处理政务可以帮助更多的人。凡是他治理过的几个郡,看不到严厉的措施,也不求

�

声誉,宽容简朴而不扰民,因此他来到的地方人民生活便利。有人问:“治理政事宽容简朴,

而办公没有松懈,这是为什么呢?”回答是:“以放纵为宽容,以忽略为简朴,那么政事就

会荒废,人民就会受到不利的影响。我所说的宽容,是征税的时候不急迫,(我所说的)简

朴,是去掉繁琐的形式。”

(三)(5 分)

12. 名著阅读。

树

一棵树,一棵树

彼此孤离地兀立着

风与空气

告诉着它们的距离

但是在泥土的覆盖下

它们的根伸长着

在看不见的深处

它们把根须纠缠在一起

【注】本诗写于抗日战争最艰苦的阶段。

(1)这首诗的作者是________,我们学过他的诗篇《我爱这土地》,因为他擅长绘画,在他

的诗歌创作中还明显地表现出“________________”的特点。

(2)关于这首诗和理解和分析,不正确的一项是( )

A. 这是一首托物抒情诗,诗歌以点带面,小中见大,在冷静的客观描述中寄寓了丰富的思

想内容。

B. “风与空气/告诉着它们的距离”运用了拟人的修辞,把一种看不见、摸不着的关系写得

生动感人,而且人格化了。

C. 这首诗主要运用比喻的修辞手法,写地面上树的间隔、地面下根的纠缠,体现了革命者

的心紧密相连的特点。

D. 这首诗运用了象征的手法,用树的生存景观象征了当时的社会景观,两种景观相通的纽

带是表面上孤离兀立,实质上团结一致。

【答案】(1)

①. 艾青

②. 诗中有画

(2)C

【解析】

【小问 1 详解】

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc