2023-2024 学年浙江省杭州市钱江片区九年级上学期语文期

中试题及答案

一、积累•运用(25 分)

“少年强,则国强”,结合“君子自强不息”综合实践学习活动,请你参与并完成各题。

以笔书义。

1. 以笔书义。

自强,燃起心中希望;奋斗,点亮人生华章。自强和奋斗相.得益彰。欧阳修被贬滁州,

仍心无旁 wù治理地方,让百姓得以安居乐业;柳宗元谪居永州,仍致力于诗文创作,写出

了脍炙人口的《永州八记》;勾践被俘吴国,仍恪.守卧薪尝胆的承诺,最终三千越甲吞吴。

面对困境,我们不能自惭形秽.,唯有自强不息,才能达到看似可望而不可 jí的目标;唯有

努力践行自强不息,才能真正获得成功。

(1)依次给语段中加点的字注音,全都正确的一项是( )

A. xiāng

gè

huì

B. xiàng

kè

suì

C. xiāng

kè

huì

D. xiàng

gè

suì

(2)根据语境,写出语段中拼音所对应的汉字。

心无旁 wù(

)

可望而不可 jí(

)

(3)划线句有一处语病,请修改______________________________。

【答案】1. C

2.

①. 骛

②. 即

3. 在“自强不息”的后面加“的精神”

【解析】

【小问 1 详解】

本题考查汉字的正确读音。

相.得益彰(xiāng):指相互帮助,互相补充,更能显示出各自的长处。

恪.守(kè):指谨慎而恭顺地遵守、严格遵守。

自惭形秽.(huì)指因自己容貌举止不如人而感到惭愧。后也泛指自愧不如别人。

故选 C。

【小问 2 详解】

本题考查汉字的正确写法。

心无旁 wù(骛):心中没有另外的追求。形容心思集中,专心致志。

�

可望而不可 jí(即):看得见,但不能接近。形容希望达到而实际难以达到。

【小问 3 详解】

本题考查病句辨析及修改。

划线句“唯有努力践行自强不息,才能真正获得成功”中缺少宾语,应在“自强不息”的后

面加“的精神”,修改后的句子是:唯有努力践行自强不息的精神,才能真正获得成功。

以书励人。

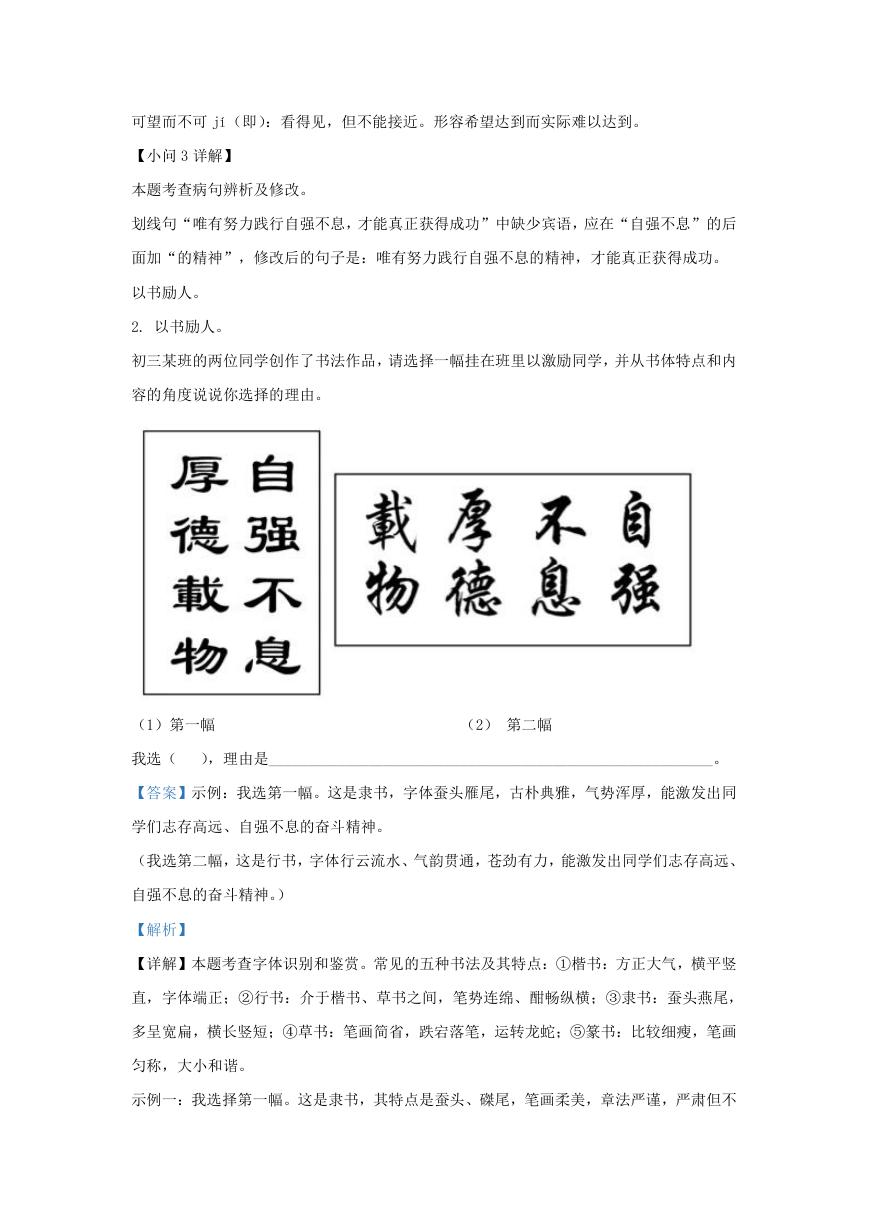

2. 以书励人。

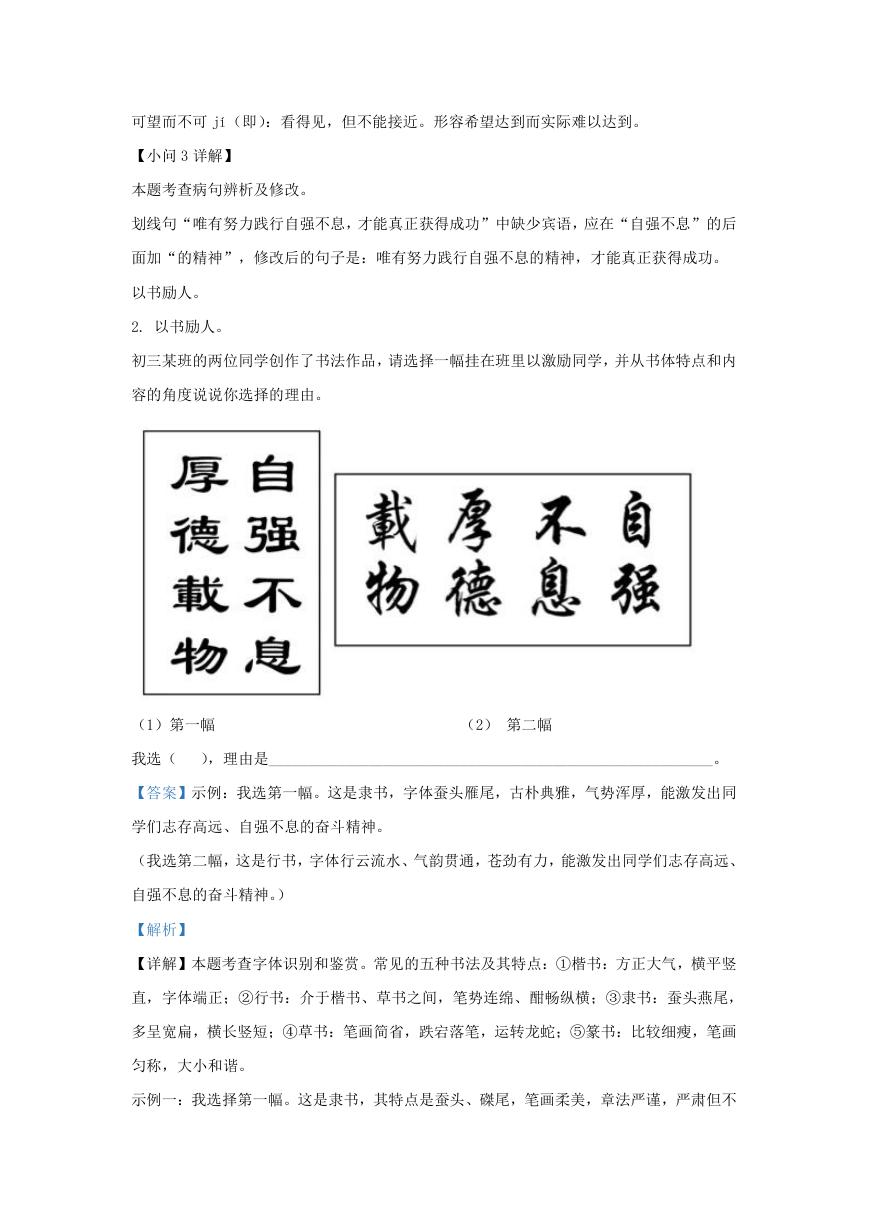

初三某班的两位同学创作了书法作品,请选择一幅挂在班里以激励同学,并从书体特点和内

容的角度说说你选择的理由。

(1)第一幅

(2) 第二幅

我选( ),理由是__________________________________________________________。

【答案】示例:我选第一幅。这是隶书,字体蚕头雁尾,古朴典雅,气势浑厚,能激发出同

学们志存高远、自强不息的奋斗精神。

(我选第二幅,这是行书,字体行云流水、气韵贯通,苍劲有力,能激发出同学们志存高远、

自强不息的奋斗精神。)

【解析】

【详解】本题考查字体识别和鉴赏。常见的五种书法及其特点:①楷书:方正大气,横平竖

直,字体端正;②行书:介于楷书、草书之间,笔势连绵、酣畅纵横;③隶书:蚕头燕尾,

多呈宽扁,横长竖短;④草书:笔画简省,跌宕落笔,运转龙蛇;⑤篆书:比较细瘦,笔画

匀称,大小和谐。

示例一:我选择第一幅。这是隶书,其特点是蚕头、磔尾,笔画柔美,章法严谨,严肃但不

�

死板,方直但不生硬,能够激发学生们树立远大志向,勤奋踏实的精神。

示例二:我选择第二幅。这是行书,结体多姿,书写自由,活泼有神,有行云流水,飘逸灵

动之美。可以彰显学生个性,激励学生们能昂扬斗志,面对挑战不怕困难的精神。

以诗悟情。

3. 以诗悟情。

“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”李白一生关心国事,心怀天

下,虽仕途艰难,仍有“①__________,②_________”(《行路难(其一)》)的积极乐观;

范仲淹“庆历新政”失败,被贬出京,仍有“③_________,④________”(《岳阳楼记》)

的济世情怀;刘禹锡虽屡遭贬谪,怀才不遇,但依然怀有“⑤_________,⑥_________”(《酬

乐天扬州处逢席上见赠》)的坚定信念;苏轼虽仕途多舛,与亲人分离,却仍有“⑦_________,

⑧__________”(《水调歌头(明月几时有)》)的美好祝愿;韩愈虽忠言遇斥,但仍有

“⑨_________,⑩_________”(《左迁至蓝关示侄孙湘》)的报效之心。

【答案】 ①. 长风破浪会有时

②. 直挂云帆济沧海

③. 先天下之忧而忧

④.

后天下之乐而乐

⑤. 沉舟侧畔千帆过

⑥. 病树前头万木春

⑦. 但愿人长久

⑧. 千里共婵娟

⑨. 欲为圣明除弊事

⑩. 肯将衰朽惜残年

【解析】

【详解】本题考查名句默写。默写题作答时,一是要透彻理解诗文的内容;二是要认真审题,

找出符合题意的诗文句子;三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错字。本题中

的“破、沧、忧、侧、婵、娟、弊、衰”等字词容易写错。

4. 下列有关文学、文化常识表述不正确的一项是( )

A. 《月夜忆舍弟》的作者是杜甫,“舍弟”是诗人对人谦称自己的弟弟。《左迁至蓝关示侄

孙湘》中“左迁”在诗中指升职。

B. “唐宗宋祖,稍逊风骚"中的“风骚”原指我国最早的一部诗歌总集《诗经》中的《国风》

和《楚辞》中的《离骚》,后来泛指文章辞藻。

C. 大臣死后朝廷按其生平事迹行为给他评定的一个称号,称谥号,以示褒贬善恶。如北宋

著名的政治家、文学家范仲淹,谥号“文正”。

D. 用帝王年号纪年是我国古代使用比较普遍的一种纪年方法。“庆历四年春”“崇祯五年

十二月”都是以年号纪年。

【答案】A

【解析】

�

【详解】本题考查文学文化常识。

A.有误,“左迁”在诗中指降职;

故选 A。

5. 在读完《艾青诗选》后,班级同学总结了艾青诗歌创作的两个巅峰:一个在 20 世纪 30

年代,他这个时期的诗歌总是满怀“土地的忧郁”;一个在 1978 年后,此时他的诗歌充满

哲思,仍旧歌颂着光明的主旋律。请阅读诗歌,完成任务。

雪落在中国的土地上(节选)

艾青

雪落在中国的土地上,

寒冷在封锁着中国呀……

风,

像一个太悲哀了的老妇。

紧紧地跟随着,

伸出寒冷的指爪,

拉扯着行人的衣襟。

用着像土地一样古老的话,

一刻也不停地絮聒着……

那从林间出现的,

赶着马车的,

你中国的农夫,

戴着皮帽,

冒着大雪,

你要到哪儿去呢?

请从意象、修辞、主旨、语言风格形式中任选两个方面,推测这首诗的写作年代。

我认为这背诗写于( )(填选项) A.20 世纪 30 年代 B.1978 年后。因为

【答案】A 这首诗运用“风”、“雪”的意象渲染苍茫而悲凉的氛围,象征着降临在祖国大

地上的苦痛与灾难,“土地”象征着饱受磨难而又苍老衰弱的祖国,着墨聚焦了在大雪中无

家可归的中国农夫形象;运用了比喻的修辞手法,将风比作悲哀的老妇,拉扯着行人,在土

�

地上絮聒,形象地写出风肆虐的景象,也写出了土地和人们饱受苦难折磨;诗歌描绘了国家

民族的苦难与悲伤,表达了诗人对下层人民困苦的悲悯和对祖国命运的忧伤,尽显“土地的

忧郁”;在语言风格上凝重、深厚,形式上朴素自然,长短错落,具有散文美,如“寒冷”、

“封锁”等词,虽然简洁,没有雕琢虚饰,但极富感染力,这也是抗战时期艾青诗风的自然

追求。

【解析】

【详解】本题考查对艾青诗歌的了解。艾青有两个创作高峰,一是 20 世纪 30 年代,他这一

时期的诗歌总是充满“土地的忧郁”,多写国家民族的苦难、悲伤与反抗,具有非常凝重、

深厚而又大气的风格;二是 1978 年以后,这一时期诗人“归来”,诗风也发生了很大的变

化。诗句变得更整齐,诗情变得更深沉,诗意变得更警策。

《雪落在中国的土地上》是现代诗人艾青于 1937 年创作的一首现代诗。从主题上看,此诗

通过描写大雪纷扬下时的农夫、少妇、母亲的形象,表现中华民族的苦痛与灾难,展现了旧

中国的图景,表达了诗人深厚的爱国热情,表现了诗人深沉的忧患意识与赤子之心。从意象

上看,“土地”是艾青常用的一个意象,可以说那是他的又一生命。他为贫困的土地悲哀:

“雪落在中国的土地上,寒冷在封锁着中国呀……”这里的“土地”,不再是单纯的客观景

物,而是贯注了作者主观情感的“象”。《雪落在中国的土地上》中“土地”指遭受贫穷、

战乱等诸多苦难的中华民族。从语言特色上看,“寒冷”“封锁”等词语虽然简洁,但极富

于弹力与表现力,它们蕴涵着深深的历史和现实的思考,使诗的意象和内涵增添了极大的重

量,这重量是一种不能推卸的负担,宿命地落在诗人的心头上,引起了深深的震颤——这也

正是雪落在中国土地上的寒冷的重量。

故选 A。

二、思·君子之义

自强不息的精神在个人修养、国家发展、历史进步等方面各有表现,从国家发展和历史进步

的层面来看,其在树立并坚定本民族的文化自信方面有着举足轻重的作用。阅读下文,回答

问题。

传承诗词文化 坚定文化自信

郦波

①中国是诗的国度。《诗经》、楚辞、汉乐府、唐诗、宋词、元曲……为今人留下无数名

篇,造就无比灿烂的中华诗歌文化。凡中国人,不论身处何方,从事什么工作,过着怎样的

生活,几乎都熟读“春眠不觉晓”,能诵“床前明月光”,会唱“明月几时有,把酒问青天”。

�

诗词在我们的生命岁月里“随风潜入夜,润物细无声”,给心灵以美的熏陶,给生命以丰厚

的馈赠,给人生以深沉的激励。试想如果没有李白、孟浩然、王之涣、杜甫、苏轼、辛弃疾、

李清照……黄鹤楼上、晴川阁下该少却多少韵味,鹳雀楼头、赏心亭中又何来千古回响?诗

歌已经融入我们的文化基因,成为诗意人生的写照、家国情怀的寄托和人类命运共同体意识

的艺术结晶。传承好诗词文化,对安顿个体心灵、涵养民族精神和增强文化自信,都具有重

要的现实意义。

②古典诗词生命力强,

B

。近 10 年来,除了从事古诗词教学和

研究,我还参加多个电视文化节目的录制。在这个过程中,我深切感受到,每每需要为观众

解读华夏文明的某个特质时,总是可以借助诗词做出迅速而贴切的传达,同时还富有审美意

蕴。【甲】不仅如此,我还发现一个令人欣喜的现象:在互联网广泛普及、传播更加大众化

的今天,诗词节目成为家庭成员之间的共同话题,推动文化的代际传承,为个人、家庭乃至

社会带来温暖的文化力量。诗词还能转化成前行的力量,这也是伟大诗篇流传至今的原因。

让我印象最深的是一位登上央视舞台的普通农家女子白茹云。她家境平平又身患疾病,却不

抱怨不沮丧。她最喜欢苏轼的名句“一蓑烟雨任平生”“也无风雨也无晴”。在人们的帮助

下,带着这份洒脱和豁达,白茹云在田野里劳作,在家务中忙碌,过着充实又诗意的生活,

成为乐观坚强的平凡英雄。

③古典诗词内涵丰富,承载着民族凝聚力与向心力。【乙】在中华文明发展进程中,诗

言志的传统一以贯之,诗歌也由此得到升华,成为传达理想价值、展现中华文化的重要艺术

载体。我们的先贤,那些伟大的灵魂,他们经历再多的坎坷与磨难,也能够凭借诗词将个人

命运与民族命运紧紧相连,实现对生命价值的内在超越。现代人也可以借中华诗词,对薪火

相传的价值与信仰做出坚定而有诗意的表达。民族危难时,抗日志士慨叹“ (1) ”;

改革开放中,先行者“ (2) ”。抗疫过程中,不论是支援物资上大写的“ (3) ”,

还是医护工作者一句“

(4) ”,都有唤起抗疫决心的无穷力量。在朝气蓬勃的新时

代,用中华优秀诗词涵养民族文化气质十分必要。健康的文化生态会推动社会良性发展,精

神层面的和谐共振也会增强人们的幸福感,进而不断涵养民族凝聚力与向心力,铸牢中华民

族共同体意识也就有了更为坚实的思想文化基础。

④古典诗词创新发展,能增强做中国人的志气、骨气、底气。诗词文化作为中华优秀传

统文化代表,在今天依然具有旺盛的生命力和时代活力。它是中国人的精神家园,是文化创

新创造的宝贵资源。【丙】诗词有助于唤醒和发展青少年的母语感知能力,在语文教育中的

作用不可替代。近年来,中小学语文教育加大了诗词教学力度。我们应抓住契机,充分呈现

�

诗词之美,通过及时有效的正向反馈,让广大青少年真正爱上诗词,由此获得心灵的滋养、

良知的启迪、创造力的激发,延续好中华文脉。大众媒介为传播诗词文化提供了有效助力。

比如《中国诗词大会》《中华好诗词》《诗意中国》等文化节目,激发了诗词文化热,越来越

多的青少年选手从节目中脱颖而出,在同龄人中产生一定的示范效应,热爱诗词在当代青少

年中逐渐成为一种时尚,为提高文化素养、坚定文化自信营造了良好社会氛围。在文化艺术

领域,诗词文化转化创新大有可为。通过一声声诵读,唤醒情感记忆;通过美食、服饰和建

筑设计,再造诗词意境;通过一部部专题片,在影像中重温经典;通过一本本图书,传承文

明薪火。纪录片《跟着唐诗去旅行》挖掘文旅深度融合的可能;在影视剧中,越来越多的诗

词文化元素被引入,丰富着艺术创作的文化质地。

⑤腹有诗书气自华。千百年来,中国人用诗词荡涤灵魂、滋养精神。在生活的各个角落、

在生命的不同时刻,诗词都可以成为温暖人心、鼓舞人心的精神力量。我们相信,通过创造

性转化、创新性发展,无比丰富的中华诗词文化一定能焕发更加璀璨的光彩,进一步增强做

中国人的志气、骨气、底气,陪伴我们诗意地栖居在神州大地。

(选自《人民日报》2022 年 7 月,有改动)

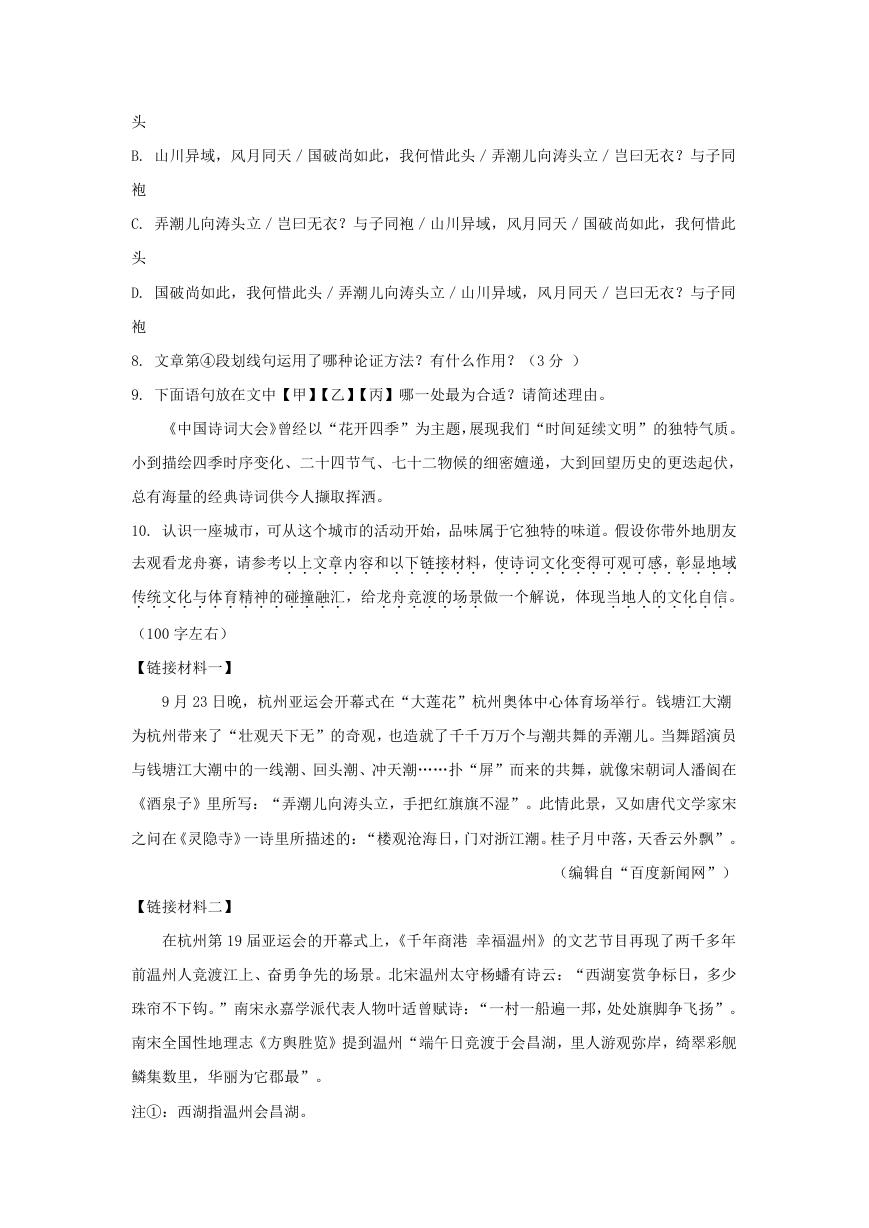

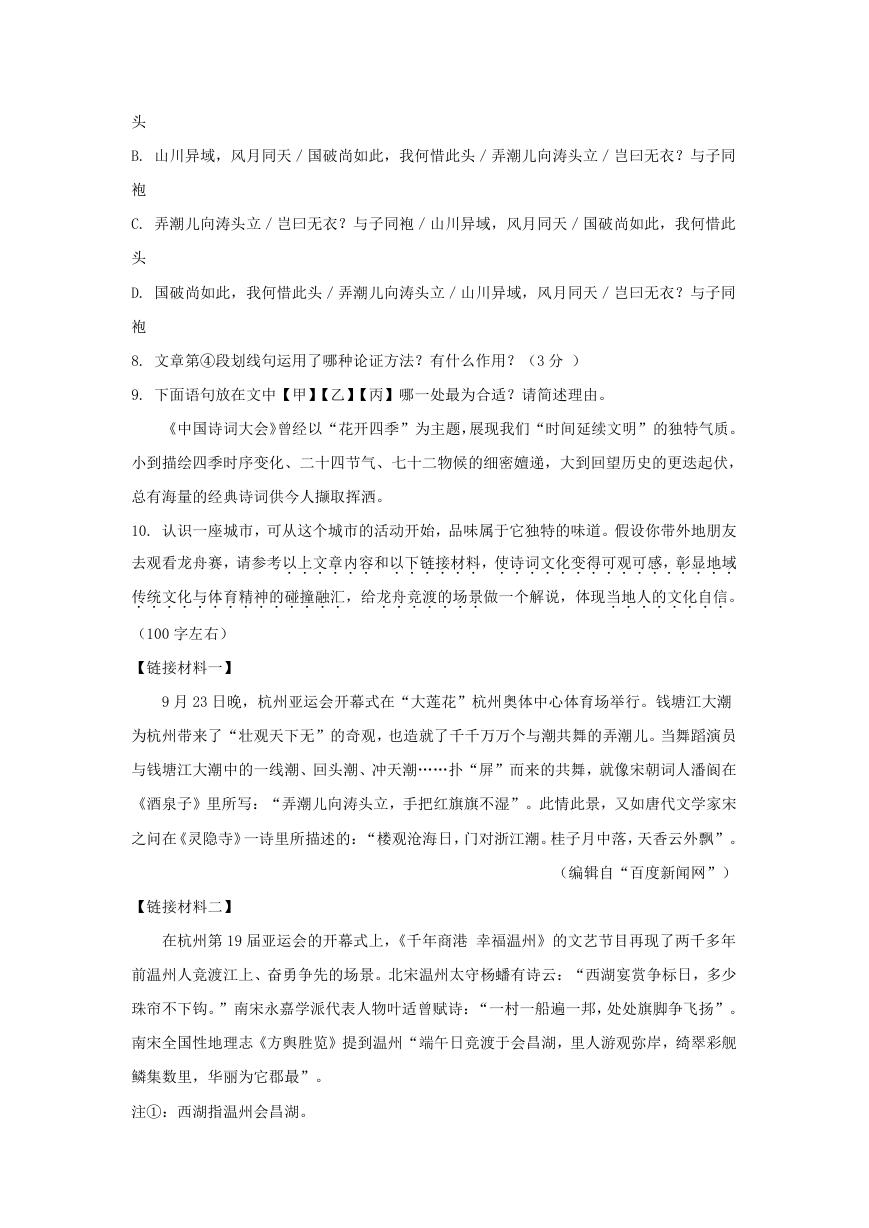

6. 结合文章内容,完成下面的思维导图

(1)给 B.处选择恰当的语句进行补充,使之成为一个完整的分论点。( )

A.它的普及和传播更加大众化

B.因为它富有审美意蕴

C.至今仍是温暖人、鼓舞人的文化力量

D.许多伟大的诗篇流传至今

(2)将文章的观点和结论分别补充完整。

7. 文章第③段四处空格的诗句依次为( )

A. 岂曰无衣?与子同袍/弄潮儿向涛头立/山川异域,风月同天/国破尚如此,我何惜此

�

头

B. 山川异域,风月同天/国破尚如此,我何惜此头/弄潮儿向涛头立/岂曰无衣?与子同

袍

C. 弄潮儿向涛头立/岂曰无衣?与子同袍/山川异域,风月同天/国破尚如此,我何惜此

头

D. 国破尚如此,我何惜此头/弄潮儿向涛头立/山川异域,风月同天/岂曰无衣?与子同

袍

8. 文章第④段划线句运用了哪种论证方法?有什么作用?(3 分 )

9. 下面语句放在文中【甲】【乙】【丙】哪一处最为合适?请简述理由。

《中国诗词大会》曾经以“花开四季”为主题,展现我们“时间延续文明”的独特气质。

小到描绘四季时序变化、二十四节气、七十二物候的细密嬗递,大到回望历史的更迭起伏,

总有海量的经典诗词供今人撷取挥洒。

10. 认识一座城市,可从这个城市的活动开始,品味属于它独特的味道。假设你带外地朋友

去观看龙舟赛,请参考以上文章内容

......和以下链接材料

......,使诗词文化变得可观可感

...........,.彰显地域....

传统文化与体育精神的碰撞融汇

..............,给龙舟竞渡的场景

.......做一个解说,体现当地人的文化自信

........。

(100 字左右)

【链接材料一】

9 月 23 日晚,杭州亚运会开幕式在“大莲花”杭州奥体中心体育场举行。钱塘江大潮

为杭州带来了“壮观天下无”的奇观,也造就了千千万万个与潮共舞的弄潮儿。当舞蹈演员

与钱塘江大潮中的一线潮、回头潮、冲天潮……扑“屏”而来的共舞,就像宋朝词人潘阆在

《酒泉子》里所写:“弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿”。此情此景,又如唐代文学家宋

之问在《灵隐寺》一诗里所描述的:“楼观沧海日,门对浙江潮。桂子月中落,天香云外飘”。

(编辑自“百度新闻网”)

【链接材料二】

在杭州第 19 届亚运会的开幕式上,《千年商港 幸福温州》的文艺节目再现了两千多年

前温州人竞渡江上、奋勇争先的场景。北宋温州太守杨蟠有诗云:“西湖宴赏争标日,多少

珠帘不下钩。”南宋永嘉学派代表人物叶适曾赋诗:“一村一船遍一邦,处处旗脚争飞扬”。

南宋全国性地理志《方舆胜览》提到温州“端午日竞渡于会昌湖,里人游观弥岸,绮翠彩舰

鳞集数里,华丽为它郡最”。

注①:西湖指温州会昌湖。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc