2021-2022 学年浙江省温州市洞头区九年级上学期语文期中

试题及答案

亲爱的同学们,一年一度的校园“诗歌节”正火热进行中……本次“诗歌节”举办了“读

诗”“论诗”“用诗”“融诗”等活动。我们邀请你一起参与,并完成相关任务。

【活动一】读诗(26 分)

1. 美句赏读:根据开场白的内容,完成汉字书写。

古往今来,有太多太多的文字,在描写着各种各样的相遇。“蒹葭苍苍,白露为霜,所

谓伊人,在水一方。”这是 liáo____动心弦的遇见;“君不见,黄河之水天上来。”这是

李白与黄河欢喜的遇见;“那轻,那 pīng____婷,你是,鲜 yán____。”这是林徽因与四月

美景温暖的遇见。今天,我们 yín______诗会友,畅享人生,这是文字与生命的遇见……

【答案】

①. 撩

②. 娉

③. 妍

④. 吟

【解析】

【详解】撩(liáo):挑,拨;

娉婷(pīng tíng):用来形容女子姿态美好的样子;

鲜妍(xiān yán):鲜艳;

吟(yín):吟咏。

2. 诗词玩读:和小语一起打卡经典诗句,按要求完成诗句填空。

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”苏轼的感慨也是千千万万古今人的感

慨。

沿着时光隧道往前穿行,在唐代的隧道里,我们逗留一会儿。你听得到杜甫对一代贤相

诸葛亮壮志未酬的深切叹息:“出师未捷身先死,①____。”你看得到元稹对已故妻子的深

情怀思:“曾经沧海难为水,②_____。”你感受得到刘禹锡巧用典故抒发世事变迁的伤怀:

“③_____,到乡翻似烂柯人。”

纵使人生多歧路,李白铿锵有力的千古绝叹:“④____,⑤____。”又将激起多少昂扬

的斗志,整装待发,再向成功彼岸出发。

人生有坦途,有坎坷,起伏波折,才有了斑斓人生。苏轼从郁闷中渐渐领悟,从而通透、

豁达,仰望明月,寄语千千万万人希望和祝福:“但愿人长久,⑥____”。

【答案】 ①. 长使英雄泪满襟

②. 除却巫山不是云

③. 怀旧空吟闻笛赋

④.

长风破浪会有时

⑤. 直挂云帆济沧海

⑥. 千里共婵娟

【解析】

【详解】课文原句填空作答时,一是要深刻理解诗文内容;二是要认真审题找出符合题意的

诗文的语句;三是作答内容要准确,做到不加字、不少字、不写错字。本题中注意“襟、笛、

�

赋、济、沧、婵娟”等字词的书写。

3. 艾青趣读:小语在阅读《艾青诗选》作品中发现艾青的诗歌具有浓厚的绘画美,他拿起

画笔,邀请你共同体验这一份美。

阳光在远处

艾青

阳光在沙漠的远处

船在暗云遮着的河上驰去

暗的风

暗的沙土

暗的

旅客的心啊

——阳光嘻笑地

射在沙漠深处

一九三二年二月三日 苏伊士河上

知识卡片:

1.意象交错

意象组合方式

有意把完全相反、互相矛盾的意象组合在一起,构成一正一反、一平一奇的意象系

统,造成一种出人意料、发人深省的审美效果。

2.意象并置

指的是两个以上(含两个)意象以并列的方式有机组合在一起,作者的思想情感作

为连结它们的主要纽带。

3.意象叠加

将一个意象叠加在另一个意象之上。

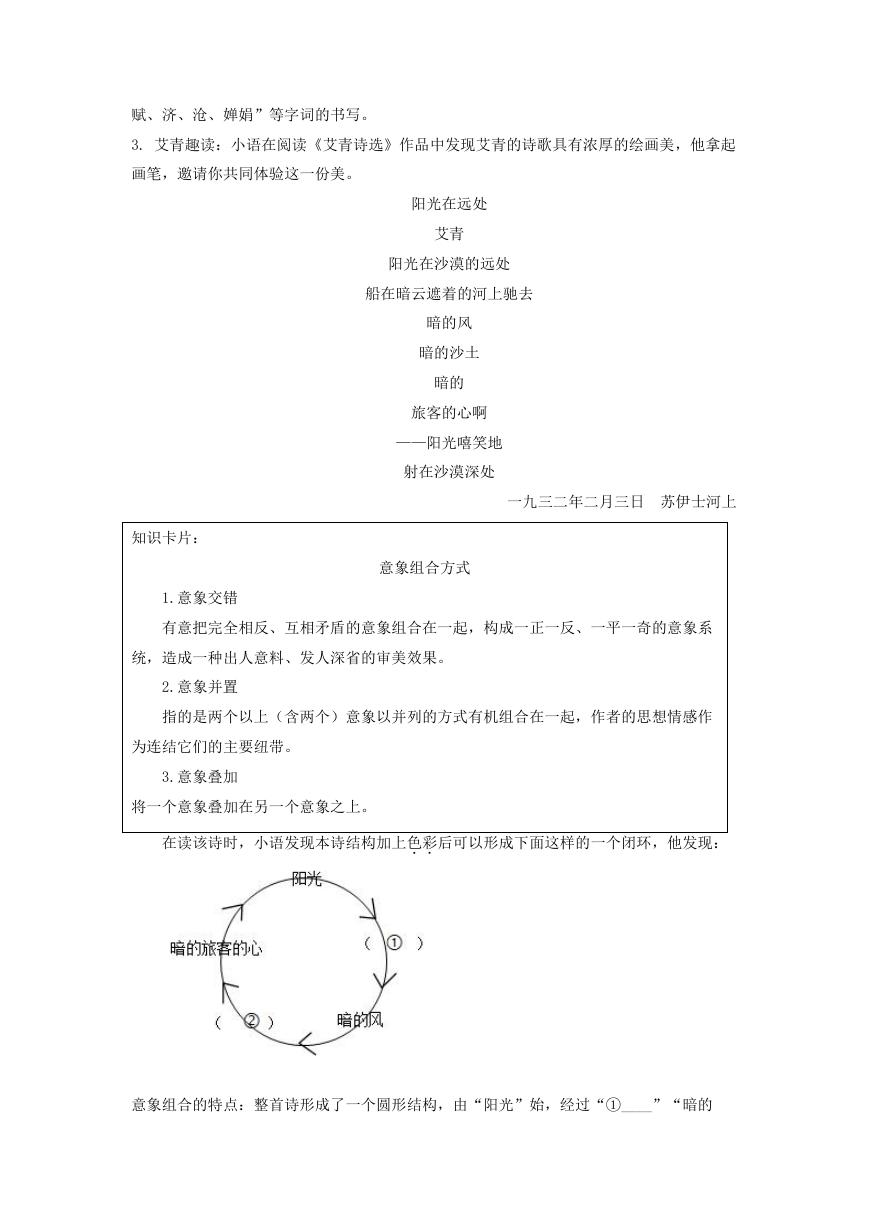

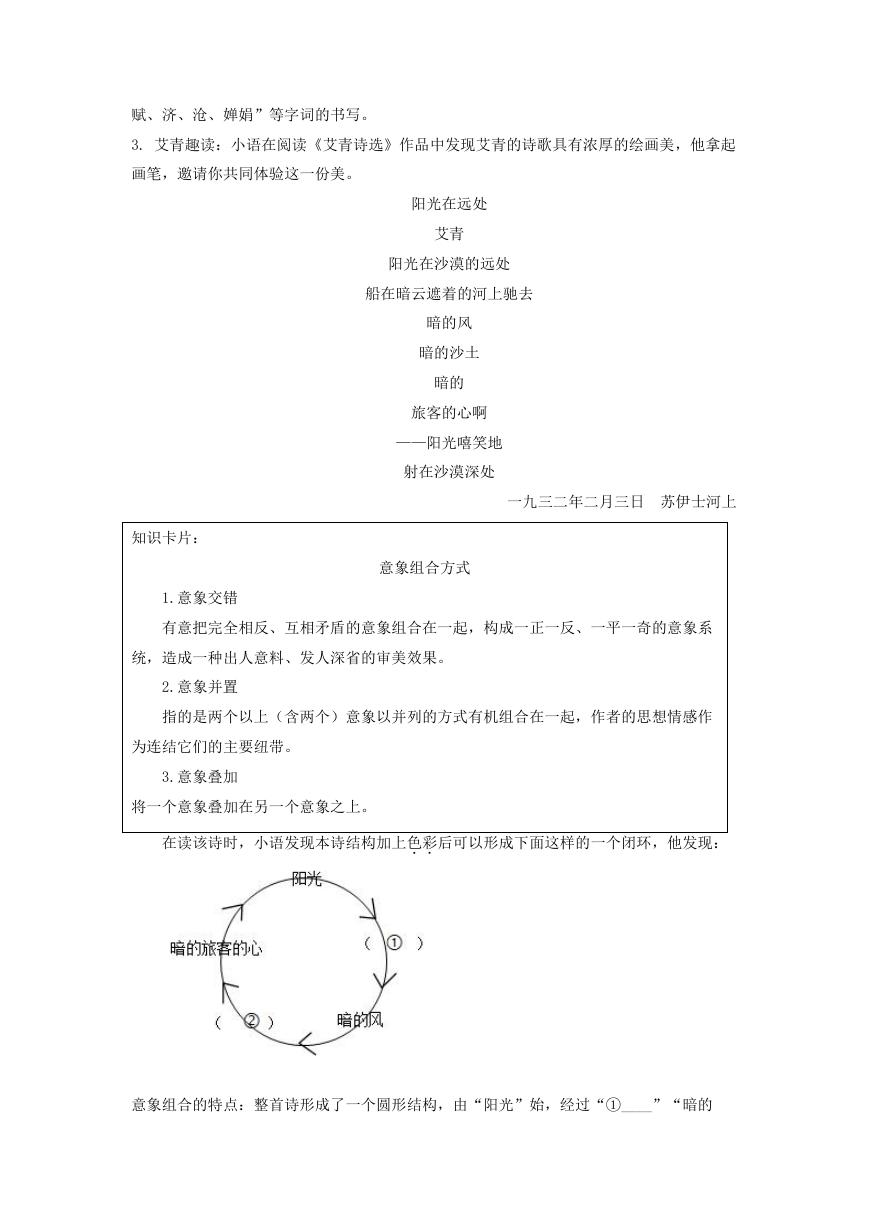

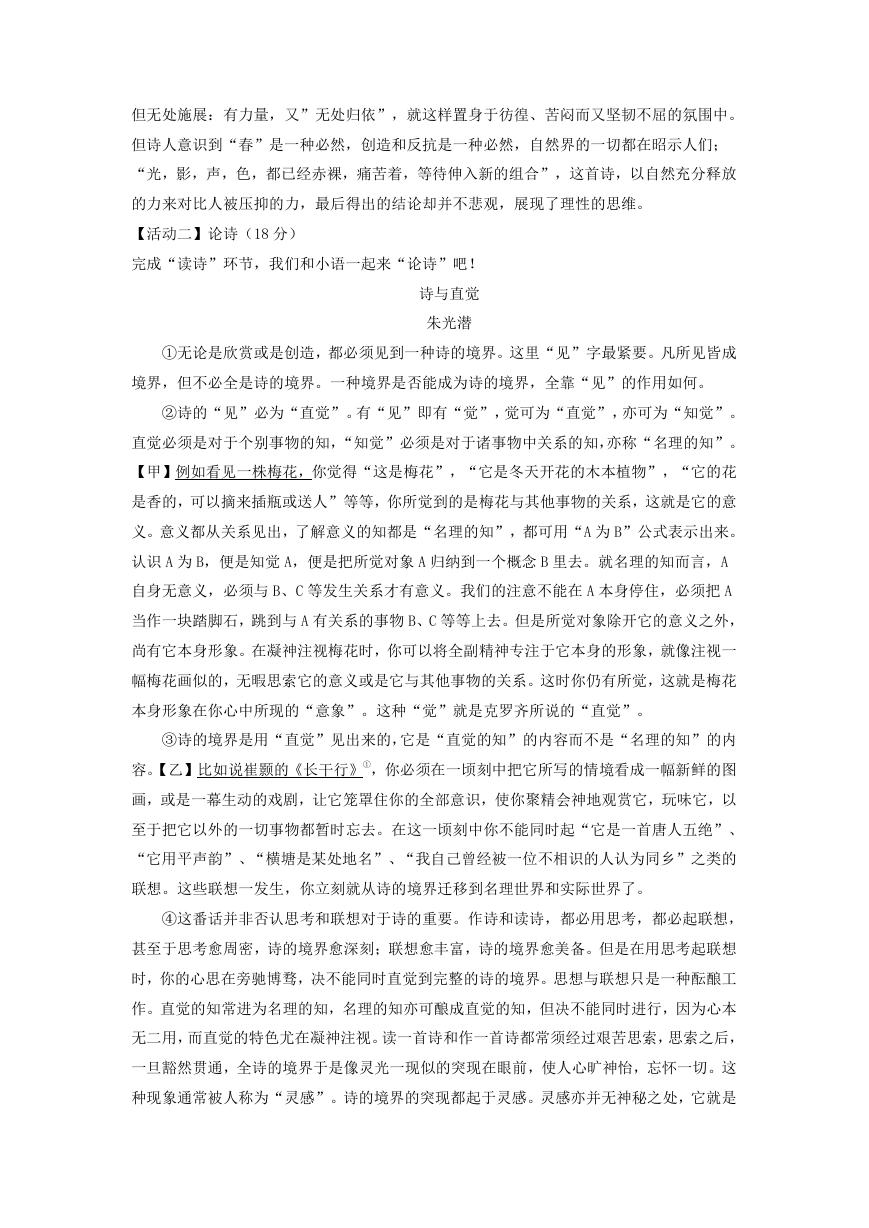

在读该诗时,小语发现本诗结构加上色彩..后可以形成下面这样的一个闭环,他发现:

意象组合的特点:整首诗形成了一个圆形结构,由“阳光”始,经过“①____”“暗的

�

风”“②____”“暗的旅客的心”,又回到“阳光”。所以这首诗采用了③______的意象组

合方式。

从色彩角度,我发现其明暗的变化规律:④______。根据这些意象,我分析这首诗的情感:

⑤______。

【答案】 ①. 暗云

②. 暗的沙土

③. 意象并置

④. 亮色-暗色-亮色

⑤.

诗人行船在海上,在这一过程中他看到的是“暗云”“暗的风”等灰暗的画面,这其实象征

着作者本抱着美好的信念去体验生活却感到现实与理想有着巨大反差的艰辛、晦暗,但诗人

最终能将灵魂挣脱出那种晦黯的境地,“阳光嘻笑着”,这里阳光的意象表达作者最终更加

坚定地朝着理想中的光明世界露出笑脸,他的内心仍有希望。

【解析】

【详解】考查对诗歌内容及诗歌情感的把握。

①根据“船在暗云遮着的河上驰去”可概括出此处应填:暗的云。

②根据“暗的风 暗的沙土 暗的 旅客的心啊”可概括出此处应填:暗的沙土。

③这首诗形成了一个圆形结构,由“阳光”始,经过“暗的云”“暗的风”“暗的沙

土”“暗的旅客的心”,又回到“阳光”。这几个意象之间是并列的关系,因此这是把两个

以上(含两个)意象以并列的方式有机组合在一起。根据“知识卡片”中的“意象并置:指

的是两个以上(含两个)意象以并列的方式有机组合在一起,作者的思想情感作为连结它们

的主要纽带”可知这首诗采用了“意象并置”的意象方式组合。

④根据题干“从色彩角度”可知,本题应结合这首诗中关于色彩的内容进行分析。这首诗先

写了“阳光”,阳光是亮色。接着写了“暗云”“暗的风”“暗的沙土”“暗的旅客的心”,

这是暗色。最后又写了“阳光”,这是亮色。据此可知,这首诗明暗的变化规律是亮色-暗

色-亮色。

⑤《阳光在远处》是著名诗人艾青 1932 年作于异国他乡的诗作。22 岁的海外游子在辛劳中

奔波。远离故乡,远离亲人,远离祖国。一边打工,一边读书,一次又一次经受了异国他乡

的世态炎凉。诗的第一句喷泻而出。也许这一句“阳光在沙漠的远处”是写实的。诗人在船

上看到了“阳光在沙漠的远处”的真实情景。很自然、很贴切地写出了这一画面,突出的是

阳光。单看这句诗,似乎很平,没有什么奇特之处,但和后面的诗句连起来看,便可看出这

句诗的份量。这句诗不仅是写实,而且具有了象征意义。接着,诗人紧紧抓住第二句中的

“暗”字,在下面的句中连着用了三个“暗”字,成为这一首诗的脊梁。这几个“暗”字,

一次比一次重,直至落到“暗的旅客的心啊”,似已有千钧之力。前面的“暗云”、“暗的

风”、“暗的沙土”,都是为“暗的旅客的心啊”服务的,使人一步步走入旅客的心,而这

颗心暗得使人透不过气来。最后一句“阳光嘻笑地/射在沙漠的远处。”和第一句呼应,并

加强了效果。特别是一个“射”字,传神地写出了阳光的神态。总的来看,这首诗的一个突

出特色,就是巧妙地利用了对比。阳光,是一种象征,象征光明,象征温暖。而却“射在沙

�

漠的远处”,且是“嘻笑地”。而船上“旅客的心”却是“暗”的,这个暗字,把“旅客的

心”中种种积淤完全概括了,给读者留下广阔的思索余地。一明一暗形成震撼人心的对比。

这里阳光的意象表达作者最终更加坚定地朝着理想中的光明世界露出笑脸,他的内心仍有希

望。

4. 新诗试读:和小语一起读穆旦的《春》,完成下面任务。

春

穆旦

绿色的火焰在草上摇曳,

他渴求着拥抱你,花朵。

反抗..着土地,花朵伸出来,

当暖风吹来烦恼,或者欢乐。

如果你是醒了,推开窗子,

看这满园的欲望多么美丽。

蓝天下,为永远的谜蛊惑着的

是我们二十岁的紧闭的肉体,

一如那泥土做成的鸟的歌,

你们被点燃,卷曲又卷曲,却无处归依。

呵,光,影,声,色,都已经赤裸,

痛苦着,等待伸入新的组合。

(1)小语想朗读诗歌第一节,请你推荐下面朗读设计最贴切的一项( )

一九四二年二月

A. 语气激动,语调平静,语速较快

B. 语气悲伤,语调低沉,语速较快

C. 语气悲伤,语调低沉,语速较慢

D. 语气激动,语调平静,语速较慢

(2)请你从诗歌语言的陌生化角度赏析下面诗句的加点字。

反抗..着土地,花朵伸出来

(3)教授方铭说:“《春》这首诗将官能的知感与理性的思维交织而成为生命的交响乐章。”

请结合诗歌内容从“官能的知感”和“理性的思维”两个角度分析本诗的主题。

【答案】(1)A (2)这里运用了主谓反常搭配的陌生化手法,花朵的生长开放,作者以

“反抗”来表现,“反抗”二字,准确而深刻地展现了春天的性质,冬天土地的寒冷僵硬、

花朵在黑泥巴中不屈的抗争,花朵是反抗者,一个充满生机和竞争的春天就被诗人表现出来

了。

(3)诗人看到春天摇曳的“绿色的火焰”,触到吹来烦恼或欢笑的暖风,感受到春天的热

�

烈,这是在官能中对春天的感知。但作者不局限在春天,他从春天无限的美丽中思考青年的

状态,这些“二十岁的紧闭的肉体”和自然不同,他们有欲望,但无处施展;有力量,又“无

处归依”。虽然如此,他们仍“等待伸入新的组合”,他们置身于彷徨、苦闷中但又坚韧不

屈。

【解析】

【小问 1 详解】

本题考查朗读设计。

第一节中“绿色的火焰在草上摇曳,他渴求着拥抱你,花朵”“看这满园的欲望多么美丽”

展现了春天来临,万物充满生机与活力,自在生长的画面,所以朗读时语气应显得激动,语

调平静,语速较快,表现期待春的来临;故选 A。

【小问 2 详解】

本题考查语句鉴赏。

“反抗”指抵抗、反对。“反抗着土地,花朵伸出来”中“反抗”形容花朵抵抗土地,运用

主谓反常搭配的陌生化手法,也运用了拟人的手法,写春天来临,花朵不畏经历寒冷冬天变

得坚硬的土地,花朵在黑暗中与泥土作斗争,花朵是反抗者,是充满生机与活力的,生动展

现了春天万物生机勃勃、竞相生长的特点。

【小问 3 详解】

本题考查诗歌主题的理解。

春天来临,田野上的小草蓬勃摇荡,被诗人幻化为“绿色的火焰”,这不仅是形似,更主要

的是春草顽强的生命力与火焰的野性有着内在精神上的联系;生长的渴望在呼唤花朵,花朵

也是强悍的,受着春的召唤,它“反抗着土地”,露出自己的芽苞和蓓蕾,“反抗”二字,

准确而深刻地展开了春天的性质,它使我们联想到冬天土地的寒冷僵硬、花朵在黑泥巴中不

屈的抗争……绿草是野火冲腾,花朵是反抗者,一个充满生机和竞争的春天就被诗人表现出

来了;草和花不是简单的春天的景象,而是精神,是本质,体现了诗人的理性思考;“当暖

风吹来烦恼,或者欢乐。如果你是醒了,推开窗子,看这满园的欲望多么美丽”,感受暖风

吹来,“看”到的美丽的自然图像,感受春天的生机与热烈,在官能中感知春的到来;

第二节诗人从春天巧妙地过渡到青春,又以许多感性形象来比喻青春的渴望和焦虑、幸福与

痛苦。二十岁的灵与肉,在这充满欲望和创造活力的春天,被“被点燃”,更加躁动不安。

“永远的谜”就是生命内部的冲突,青年人为它所“蛊惑”,他们有欲望,有力量。要宣泄

要创造,因为他们的生命也燃着“绿色的火焰”,开着反抗的花朵。但人的生命意志并不能

如自然那般恣肆,他还被“禁闭”着,像一只泥土做成的鸟,那歌声那翅膀是无望的,徒有

冲动,“却无处归依”,他们被春天“点燃”,但只能“卷曲又卷曲”。这里,自然的春和

人类的青春构成反差,人受到压抑,他在内部激烈地斗争着,积累着打破压抑的内在力量。

这是 20 世纪 40 年代初,有理想有气节的青年知识分子普遍感受到的一种心态,他们有欲望,

�

但无处施展:有力量,又”无处归依”,就这样置身于彷徨、苦闷而又坚韧不屈的氛围中。

但诗人意识到“春”是一种必然,创造和反抗是一种必然,自然界的一切都在昭示人们;

“光,影,声,色,都已经赤裸,痛苦着,等待伸入新的组合”,这首诗,以自然充分释放

的力来对比人被压抑的力,最后得出的结论却并不悲观,展现了理性的思维。

【活动二】论诗(18 分)

完成“读诗”环节,我们和小语一起来“论诗”吧!

诗与直觉

朱光潜

①无论是欣赏或是创造,都必须见到一种诗的境界。这里“见”字最紧要。凡所见皆成

境界,但不必全是诗的境界。一种境界是否能成为诗的境界,全靠“见”的作用如何。

②诗的“见”必为“直觉”。有“见”即有“觉”,觉可为“直觉”,亦可为“知觉”。

直觉必须是对于个别事物的知,“知觉”必须是对于诸事物中关系的知,亦称“名理的知”。

【甲】例如看见一株梅花,你觉得“这是梅花”,“它是冬天开花的木本植物”,“它的花

是香的,可以摘来插瓶或送人”等等,你所觉到的是梅花与其他事物的关系,这就是它的意

义。意义都从关系见出,了解意义的知都是“名理的知”,都可用“A 为 B”公式表示出来。

认识 A 为 B,便是知觉 A,便是把所觉对象 A 归纳到一个概念 B 里去。就名理的知而言,A

自身无意义,必须与 B、C 等发生关系才有意义。我们的注意不能在 A 本身停住,必须把 A

当作一块踏脚石,跳到与 A 有关系的事物 B、C 等等上去。但是所觉对象除开它的意义之外,

尚有它本身形象。在凝神注视梅花时,你可以将全副精神专注于它本身的形象,就像注视一

幅梅花画似的,无暇思索它的意义或是它与其他事物的关系。这时你仍有所觉,这就是梅花

本身形象在你心中所现的“意象”。这种“觉”就是克罗齐所说的“直觉”。

③诗的境界是用“直觉”见出来的,它是“直觉的知”的内容而不是“名理的知”的内

容。【乙】比如说崔颢的《长干行》①,你必须在一顷刻中把它所写的情境看成一幅新鲜的图

画,或是一幕生动的戏剧,让它笼罩住你的全部意识,使你聚精会神地观赏它,玩味它,以

至于把它以外的一切事物都暂时忘去。在这一顷刻中你不能同时起“它是一首唐人五绝”、

“它用平声韵”、“横塘是某处地名”、“我自己曾经被一位不相识的人认为同乡”之类的

联想。这些联想一发生,你立刻就从诗的境界迁移到名理世界和实际世界了。

④这番话并非否认思考和联想对于诗的重要。作诗和读诗,都必用思考,都必起联想,

甚至于思考愈周密,诗的境界愈深刻;联想愈丰富,诗的境界愈美备。但是在用思考起联想

时,你的心思在旁驰博骛,决不能同时直觉到完整的诗的境界。思想与联想只是一种酝酿工

作。直觉的知常进为名理的知,名理的知亦可酿成直觉的知,但决不能同时进行,因为心本

无二用,而直觉的特色尤在凝神注视。读一首诗和作一首诗都常须经过艰苦思索,思索之后,

一旦豁然贯通,全诗的境界于是像灵光一现似的突现在眼前,使人心旷神怡,忘怀一切。这

种现象通常被人称为“灵感”。诗的境界的突现都起于灵感。灵感亦并无神秘之处,它就是

�

直觉,就是“想象”,也就是禅家所谓的“悟”。

⑤一个境界如果不能在直觉中成为一个独立自足的意象,那就还没有完整的形象,就还

不成为诗的境界。一首诗如果不能令人当作一个独立自足的意象看,那还有芜杂凑塞或空虚

的毛病,不能算是好诗。古典派学者向来主张艺术须有“整一”,实在有一个深埋在里面,

就是要使在读者心中能成为一种完整的独立自足的境界。

(选自朱光潜《诗论》,本文有删改)

注:①崔颢《长干行·君家何处住》:君家何处住?妾住在横塘。停船暂借问,或恐是同乡。

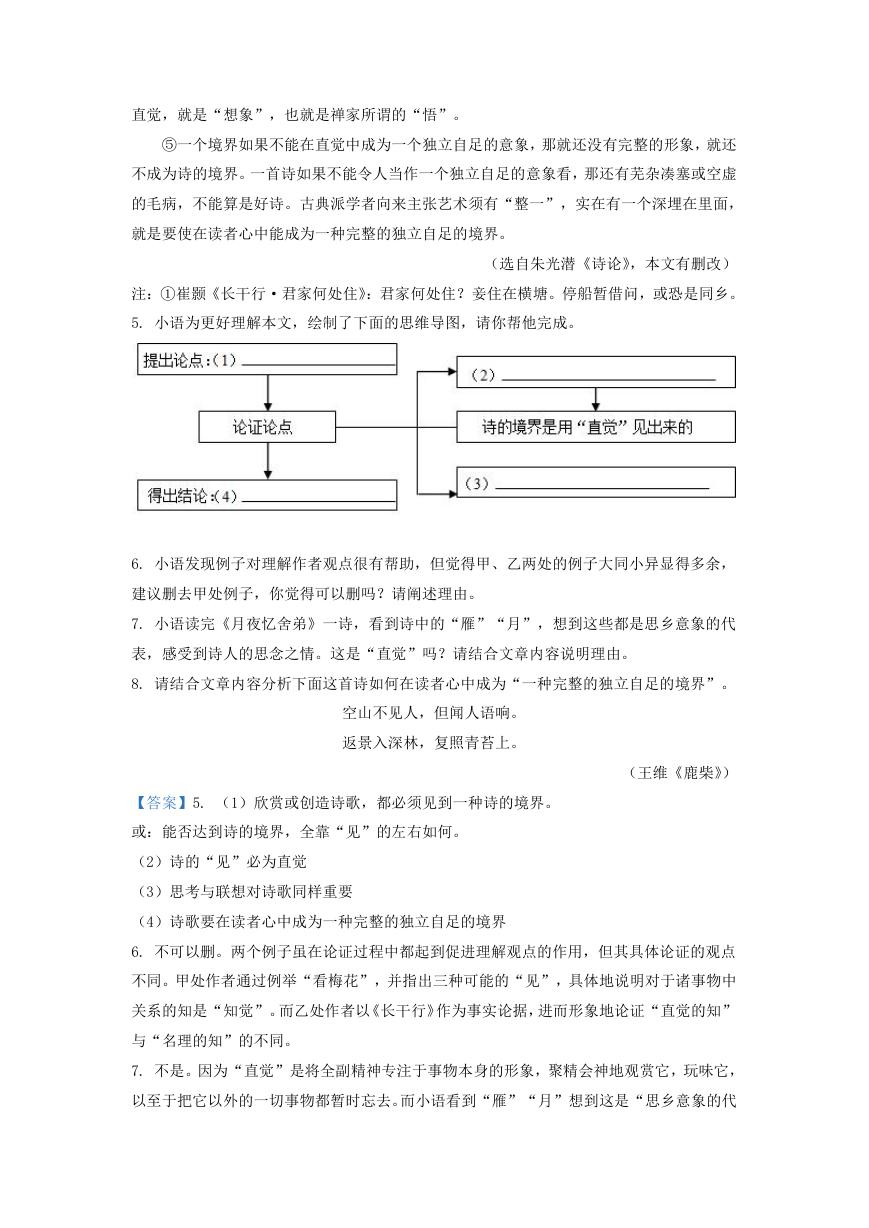

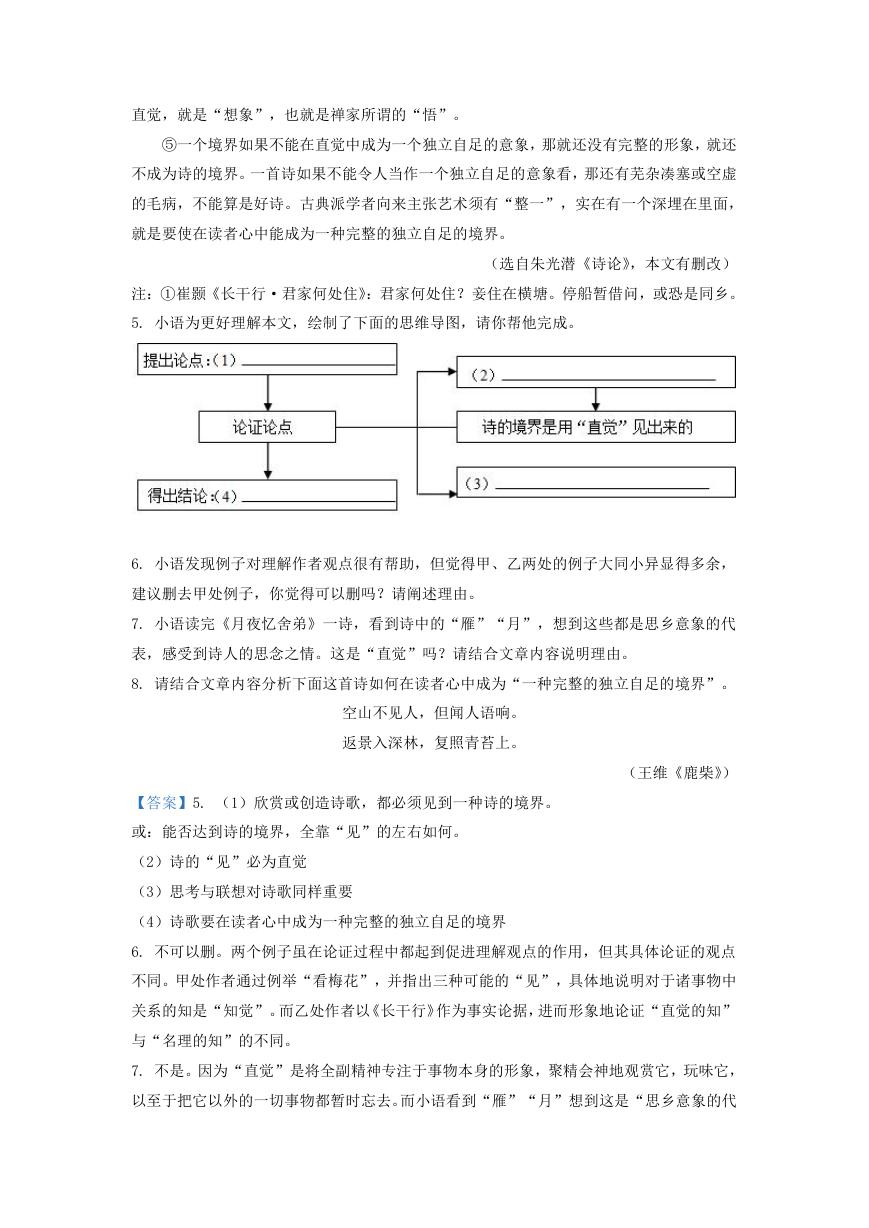

5. 小语为更好理解本文,绘制了下面的思维导图,请你帮他完成。

6. 小语发现例子对理解作者观点很有帮助,但觉得甲、乙两处的例子大同小异显得多余,

建议删去甲处例子,你觉得可以删吗?请阐述理由。

7. 小语读完《月夜忆舍弟》一诗,看到诗中的“雁”“月”,想到这些都是思乡意象的代

表,感受到诗人的思念之情。这是“直觉”吗?请结合文章内容说明理由。

8. 请结合文章内容分析下面这首诗如何在读者心中成为“一种完整的独立自足的境界”。

空山不见人,但闻人语响。

返景入深林,复照青苔上。

(王维《鹿柴》)

【答案】5. (1)欣赏或创造诗歌,都必须见到一种诗的境界。

或:能否达到诗的境界,全靠“见”的左右如何。

(2)诗的“见”必为直觉

(3)思考与联想对诗歌同样重要

(4)诗歌要在读者心中成为一种完整的独立自足的境界

6. 不可以删。两个例子虽在论证过程中都起到促进理解观点的作用,但其具体论证的观点

不同。甲处作者通过例举“看梅花”,并指出三种可能的“见”,具体地说明对于诸事物中

关系的知是“知觉”。而乙处作者以《长干行》作为事实论据,进而形象地论证“直觉的知”

与“名理的知”的不同。

7. 不是。因为“直觉”是将全副精神专注于事物本身的形象,聚精会神地观赏它,玩味它,

以至于把它以外的一切事物都暂时忘去。而小语看到“雁”“月”想到这是“思乡意象的代

�

表”,这一思维过程其实是“A 为 B”的“名理的知”。因此小语感受的思乡之情并不来自

于直觉,而是来源于“这是思乡意象”这一认识之上。

8. 示例:文章提到“无论是欣赏或是创造,都必须见到一种诗的境界”,而这种“见”必

是“直觉”。“直觉”是对于个别事物的知,将全副精神专注于事物本身的形象,聚精会神

地观赏它,玩味它,以至于把它以外的一切事物都暂时忘去。读者读王维的《鹿柴》,一顷

刻间便能在脑海里看到一座人迹罕至的“空山”,一片古木参天的“深林”的图画,形成了

一个完整的形象。在这样的情境中读者聚精会神地观赏、玩味,暂时忘却它以外的一切事物,

只感到一种空寂幽深的境界,从而体会作者在深幽的修禅过程中的豁然开朗、闲适自得。

【解析】

【5 题详解】

本题考查议论文论证思路的分析。

第一空考查议论文中心论点的提炼,中心论点一般在三个地方,分别是:题目、开头、结尾。

本文的中心论点在开头,依据第①自然段“无论是欣赏或是创造,都必须见到一种诗的境界。

这里‘见’字最紧要。凡所见皆成境界,但不必全是诗的境界。一种境界是否能成为诗的境

界,全靠‘见’的作用如何”可概括出本文的中心论点:欣赏或创造诗歌,都必须见到一种

诗的境界。或:能否达到诗的境界,全靠“见”的左右如何。

本文在第①自然段提出中心论点之后,紧接着用三个自然段从三个方面对中心论点展开论

述。这三个方面就是本文的三个分论点,分别对应第②③④自然段:诗的“见”必为“直

觉”;诗的境界是用“直觉”见出来的;思考和联想对于诗同样重要。故第二空答案是分论

点一:诗的“见”必为“直觉”;第三空的答案是分论点三:思考和联想对于诗同样重要。

第四空,根据第⑤自然段“古典派学者向来主张艺术须有‘整一’,实在有一个深埋在里面,

就是要使在读者心中能成为一种完整的独立自足的境界”可知,作者在最后得出的结论是:

诗歌要在读者心中成为一种完整的独立自足的境界。

【6 题详解】

本题考查论据的作用,论据主要是用来论证分论点的,不同的论据论证不同的分论点。首先

表明观点:不能删去。

甲处结合第②自然段“例如看见一株梅花”,“你觉得‘这是梅花’,‘它是冬天开花的木

本植物’,‘它的花是香的,可以摘来插瓶或送人’等等,你所觉到的是梅花与其他事物的

关系,这就是它的意义。意义都从关系见出,了解意义的知都是‘名理的知’,都可用‘A

为 B’公式表示出来。认识 A 为 B,便是知觉 A,便是把所觉对象 A 归纳到一个概念 B 里去”

可知,甲处的例子主要说明对于诸事物中关系的知是“知觉”,进而论证分论点:诗的“见”

必为“直觉”。

乙处,结合第③自然段“比如说崔颢的《长干行》,你必须在一顷刻中把它所写的情境看成

一幅新鲜的图画,或是一幕生动的戏剧,让它笼罩住你的全部意识,使你聚精会神地观赏它,

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc