2021-2022 学年北京丰台区初三第一学期语文期末试卷及答

案

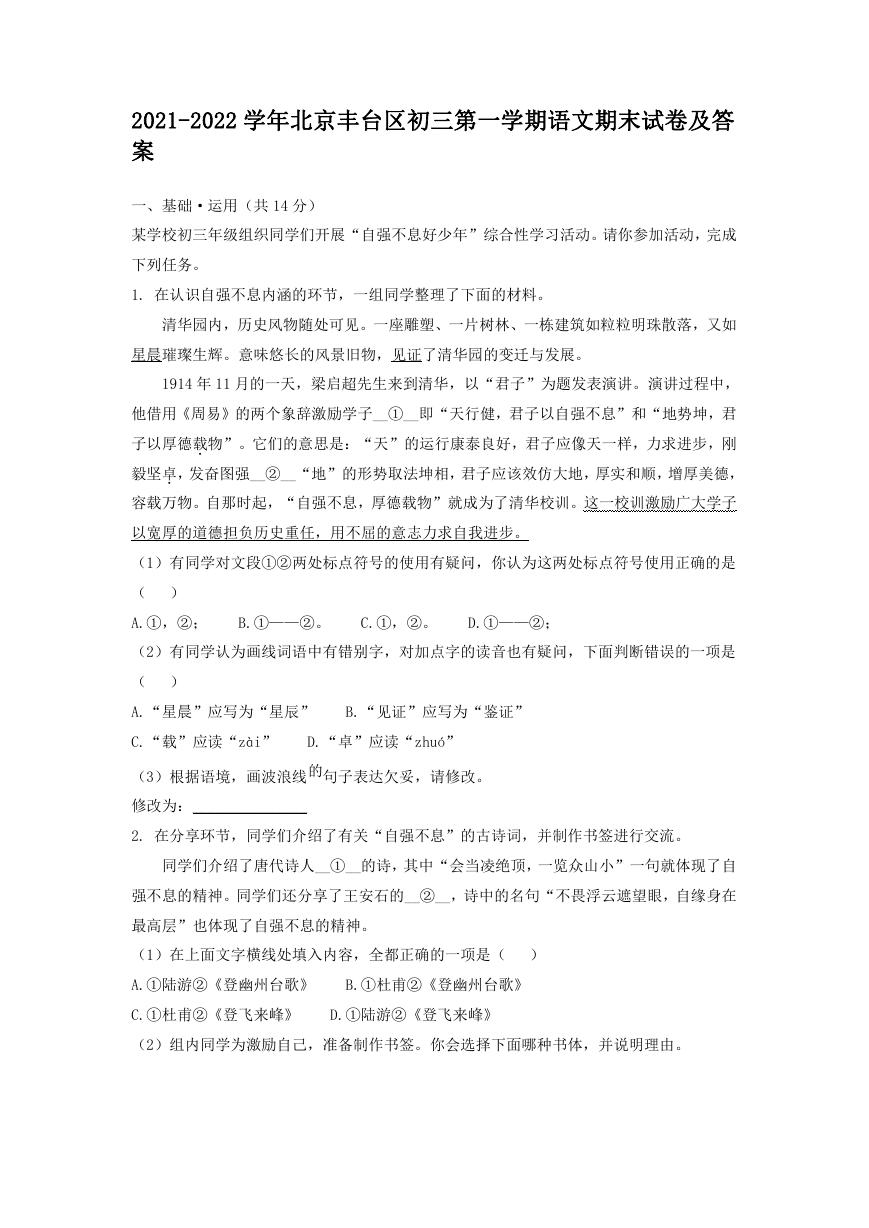

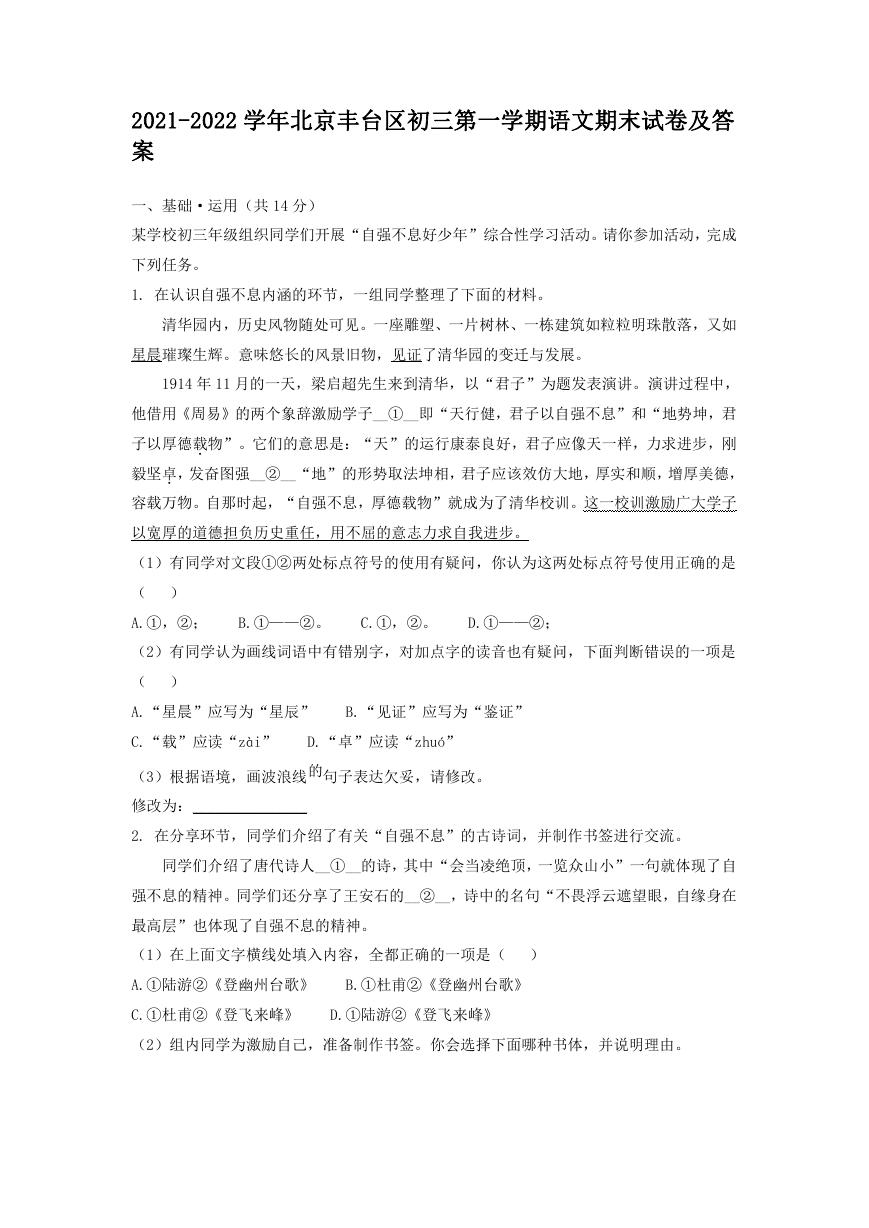

一、基础·运用(共 14 分)

某学校初三年级组织同学们开展“自强不息好少年”综合性学习活动。请你参加活动,完成

下列任务。

1. 在认识自强不息内涵的环节,一组同学整理了下面的材料。

清华园内,历史风物随处可见。一座雕塑、一片树林、一栋建筑如粒粒明珠散落,又如

星晨璀璨生辉。意味悠长的风景旧物,见证了清华园的变迁与发展。

1914 年 11 月的一天,梁启超先生来到清华,以“君子”为题发表演讲。演讲过程中,

他借用《周易》的两个象辞激励学子__①__即“天行健,君子以自强不息”和“地势坤,君

子以厚德载.物”。它们的意思是:“天”的运行康泰良好,君子应像天一样,力求进步,刚

毅坚卓.,发奋图强__②__“地”的形势取法坤相,君子应该效仿大地,厚实和顺,增厚美德,

容载万物。自那时起,“自强不息,厚德载物”就成为了清华校训。这一校训激励广大学子

以宽厚的道德担负历史重任,用不屈的意志力求自我进步。

(1)有同学对文段①②两处标点符号的使用有疑问,你认为这两处标点符号使用正确的是

( )

A.①,②;

B.①——②。

C.①,②。

D.①——②;

(2)有同学认为画线词语中有错别字,对加点字的读音也有疑问,下面判断错误的一项是

( )

A.“星晨”应写为“星辰”

B.“见证”应写为“鉴证”

C.“载”应读“zài”

D.“卓”应读“zhuó”

(3)根据语境,画波浪线的句子表达欠妥,请修改。

修改为:_______________

2. 在分享环节,同学们介绍了有关“自强不息”的古诗词,并制作书签进行交流。

同学们介绍了唐代诗人__①__的诗,其中“会当凌绝顶,一览众山小”一句就体现了自

强不息的精神。同学们还分享了王安石的__②__,诗中的名句“不畏浮云遮望眼,自缘身在

最高层”也体现了自强不息的精神。

(1)在上面文字横线处填入内容,全都正确的一项是( )

A.①陆游②《登幽州台歌》

B.①杜甫②《登幽州台歌》

C.①杜甫②《登飞来峰》

D.①陆游②《登飞来峰》

(2)组内同学为激励自己,准备制作书签。你会选择下面哪种书体,并说明理由。

�

【甲】

【乙】

选择:___________________理由:___________________

3. 在介绍自强不息的人物环节,下面四位同学的介绍都使用了成语或修辞手法,其中不恰

当的一项是( )

A. 北斗人一次又一次刷新“中国速度”,展现“中国精度”,彰显“中国气度”。

B. 跳水小将全红婵刻苦训练,顽强拼搏,化身水花精灵,勇夺东京奥运会冠军。

C. 青年祖逖立志报效国家,一改少时顽劣,鸡鸣即起,持之以恒地读书,练剑。

D. 越王勾践在兵败之后,决心报仇雪耻,一意孤行,最终成为了春秋霸主之一。

4. 在演讲环节,请你使用“不仅……还……”写一段话,号召同学们争做自强不息好少年。

【答案】1. (1)A (2)B (3)这一校训激励广大学子用不屈的意志力求自我进步,以宽

厚的道德担负历史重任。

2. (1)C (2)选甲,楷书字体庄重,笔画工整。

3. D

4. 宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。同学们不仅要在以后的学习生活中树立远大目标,

还要以自己的实际行动去践行,努力做一名自强不息的好少年。

【解析】

【1 题详解】

(1)考查正确使用标点符号的能力。解答时,要根据对标点符号的理解,结合句子句式、

内容和语境进行分析判断。破折号用于转折或注解,但第一个空的后面有“即”,意思是“就

是”,和破折号意思相近,所以应使用逗号;第二个空前的句子和后面的句子是并排分句,

所以应使用分号;

故选 A。

(2)考查对字音字形的辨析。

B.“见证”意思是目击事件发生而可以作证,符合“清华园的变迁与发展”的语境,是对的,

无需修改;“鉴证”是法律术语,不符合语境;

故选 B。

(3)考查修改病句的能力。原句“这一校训激励广大学子以宽厚的道德担负历史重任,用

不屈的意志力求自我进步”语序不当,应该先实现“自我进步”,再“担负历史重任”,可

�

修改为:这一校训激励广大学子用不屈的意志力求自我进步,以宽厚的道德担负历史重任。

【2 题详解】

(1)考查对文学文化常识的理解和识记。“会当凌绝顶,一览众山小”出自《望岳》,作者

杜甫,字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,被世人尊为“诗圣”,其诗被称

为“诗史”。“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”出自王安石的《登飞来峰》。《登幽州台

歌》则是唐代诗人陈子昂作品;

故选 C。

(2)考查对文化常识的理解掌握。解答时,首先判断两图使用何种书法字体,再结合字体

特点进行选择和表述即可。甲,形体方正,笔画平直,是楷书字体;乙,狂放不拘,飞扬飘

逸,是草书字体。

示例:选乙,草书狂放不羁,青春激扬。

【3 题详解】

考查正确运用修辞手法和成语的能力。

A.句中“刷新‘中国速度’,展现‘中国精度’,彰显“中国气度’”的内容采用排比的修

辞手法,增强了语言气势,使用恰当;

B.句中“化身水花精灵”的内容采用比喻的修辞手法,突出了全红婵跳水技术的娴熟高超,

使用恰当;

C.句中成语“持之以恒”,意思是长久坚持下去;符合“鸡鸣即起,……读书,练剑”的语

境,使用恰当;

D.句中成语“一意孤行”,意思是不接受别人的劝告,顽固地按照自己的主观想法去做;不

符合“决心报仇雪耻,……最终成为了春秋霸主之一”的语境,使用不恰当;

故选 D。

【4 题详解】

考查语言表达能力。解答时,按照题干中“不仅……还……”的句式要求,围绕“号召同学

们争做自强不息好少年”的表达主题,结合生活学习实际进行表述即可。注意语言通顺简洁,

言之有理。

示例:“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年雄于地球,则国雄于地球。”

为了祖国的富强,我们不仅要奋发图强努力学习,还要增强使命感和责任感,成为自强不息

的好少年!

二、古诗文阅读(共 17 分)

(一)默写。(共 4 分)

5. 默写。

(1)春蚕到死丝方尽,__________。(李商隐《无题》)

(2)__________,草色入帘青。(刘禹锡《陋室铭》)

�

(3)积极求索、乐观豁达是中国文人的优秀品质。请你从积累的古诗词中选择能表现这些

优秀品质的句子,你选择的是“____________,____________”。(本试卷中出现的诗句除

外)

【答案】 ①. 蜡炬成灰泪始干

②. 苔痕上阶绿

③. 长风破浪会有时

④. 直

挂云帆济沧海(沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春)

【解析】

【分析】

【详解】(1)(2)注意“蜡炬”“苔”的书写正确。

(3)注意紧扣“积极求索、乐观豁达”来选择诗句,本试卷中出现的诗句不可再选,不写

错别字。如选择示例中的句子,注意“沧”“畔”的书写正确。

(二)(共 6 分)

阅读《水调歌头》,完成下面小题。

水调歌头

苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,

高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,

此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

6. 这是一首咏月词。作者将美好的月色、丰富的情感以及人生哲理融入其中。上片

“欲”“恐”二字表达了作者对是否“归去”的①____心情,下片将人世的“②____”和月

的“阴晴圆缺”进行比照,悟出了③____的人生哲理。

7. 李白《静夜思》中的“举头望明月,低头思故乡”和本词的“但愿人长久,千里共婵娟”

都借月抒怀,请结合诗词内容分析两位诗人各自表达的情感。

【答案】6.

①. 矛盾(纠结、郁结等)

②. 悲欢离合

③. 人世的悲欢离合自

古就不可避免

7. “举头望明月,低头思故乡”表达了李白因明月引发的思乡之情,“但愿人长久,千里

共婵娟”既表达了对亲人的思念,又表达了对天下人的祝福,希望天下人都能长久,即使不

能团聚,也能共享一轮圆月,体现了苏轼乐观豁达的胸怀。

【解析】

【6 题详解】

本题考查对诗词内容的理解。

第一空:“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。”的意思是:我想凭借着风力回到

天上去看一看,又担心美玉砌成的楼宇太高了,我经受不住寒冷。这几句明写月宫的高寒,

�

暗示月光的皎洁,“欲”“恐”二字把那种既向往天上又留恋人间的矛盾心理十分含蓄地写

了出来。

第二空:根据“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”分析,应填:悲欢离合。

第三空:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”的意思是:人生本就有悲欢离合,

月儿常有阴晴圆缺,(想要人团圆时月亮正好也圆满)这样的好事自古就难以两全。据此得

出:人世的悲欢离合自古就不可避免(想要人团圆时月亮正好也圆满难以两全)的人生哲理。

【7 题详解】

本题考查诗歌情感。《静夜思》中的“举头望明月,低头思故乡”意思是:我禁不住抬起头

来,看那天窗外空中的一轮明月,不由得低头沉思,想起远方的家乡。这两句通过动作神态

的刻画,深化思乡之情。他翘首凝望着月亮,不禁想起,此刻他的故乡也正处在这轮明月的

照耀下。于是自然引出了“低头思故乡”的结句。“低头”这一动作描画出诗人完全处于沉

思之中。而“思”字又给读者留下丰富的想象:那家乡的父老兄弟、亲朋好友,那家乡的一

山一水、一草一木,那逝去的年华与往事……无不在思念之中。

本词“但愿人长久,千里共婵娟”的意思是:只希望这世上所有人的亲人都能平安健康长寿,

即使相隔千里也能共赏明月。“但愿人长久”,是要突破时间的局限;“千里共婵娟”,是

要打通空间的阻隔。让对于明月的共同的爱把彼此分离的人结合在一起。但愿人们年年平安,

相隔千里也能够共享这美好的月光,表达了作者的祝福和对亲人的思念,表现了作者旷达的

态度和乐观的精神。

(三)(共 7 分)

阅读下面文言文,完成下面小题。

【甲】

若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯

倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲

者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁

郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,

则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以已悲,居庙堂之高则

忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧

而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?

时六年九月十五日。

【乙】

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

——节选自《岳阳楼记》(范仲淹)

�

临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴

酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓

然乎其间者,太守醉也。

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐

也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉

能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

——节选自《醉翁亭记》(欧阳修)

8. 下列选项中加点字的意思都相同的一项是

A. 薄.暮冥冥

B. 浮光跃.金

C. 杂然前陈. 推陈.出新

D. 述以.文者

不以.物喜

9. 下列对文中画线句的翻译和理解,全都正确的一项是

日薄.西山

义薄.云天

欢呼雀跃. 鱼跃.龙门

慷慨陈.词

以.身作则

势单力薄.

龙腾虎跃.

新陈.代谢

拭目以.待

A. 则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

翻译:就会产生离开国都、怀念家乡、担心诽谤、害怕讥讽的情感,满眼萧条景象,感慨到

极点而悲伤啊!

理解:洞庭湖的阴风苦雨更加触发了迁客骚人原本就难以释怀的悲情愁绪。

B. 予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?

翻译:我曾经探求古代品德高尚的人们的思想,或许不同于以上两种表现,为什么呢?

理解:作者想探求古仁人的思想和迁客骚人的思想是否不同,但一直没有答案。

C. 前者呼,后者应,伛偻捉携,往来而不绝者,滁人游也。

翻译:前面的呼喊,后面的应答,老老小小的行人,来来往往、络绎不绝的情形,是滁州人

出游。

理解:因滁州山多林密,山路崎岖难行,游山百姓为防止迷路,相互呼唤搀扶。

10. 老子说:“圣人无常心,以百姓心为心。”意思是说,圣人没有固定不变的意志,而是

以百姓的意志为意志。请根据两篇选文及下面材料,说说“以百姓心为心”在范仲淹、欧阳

修和苏轼身上是如何体现的。

【链接材料】

(苏轼)既至杭,大旱,饥疫并作。轼请于朝,免本路上供米①三之一,复得赐度僧牒②,

易米以救饥者。明年春,又减价粜常平米③,多作饘粥药剂,遣使挟医分坊治病,活者甚众。

轼曰:“杭,水陆之会,疫死比他处常多。”乃裒羡缗得二千④,复发橐中⑤黄金五十两,以

作病坊,稍畜钱粮待之。

……

轼二十年间再莅杭,有德于民,家有画像,饮食必祝。又作生祠以报。

�

注:①【上供米】给朝廷供奉上缴的粮食。②【赐度僧牒】赐予剃度僧人的牒文。③【粜常

平米】出售常平仓的米。④【哀(póu)羡缗(mín)得二千】收集多余的钱二千缗。⑤【发

——节选自《宋史·苏轼列传》

橐(tuó)】拿出自己囊中的东西。

【答案】8. B

9. A

10. 范仲淹把“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”作为自己的政治抱负:欧阳修虽然被贬,

依然能够与民同乐;苏轼被贬杭州时,帮助百姓对抗饥荒和疫病。

【解析】

【分析】

【8 题详解】

本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用

法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

A.迫近/迫近/迫近/微,少;

B.跳跃/跳跃/跳跃/跳跃;

C.陈列/旧的/陈述/旧的;

D.用/因为/用/来;

故选 B。

【9 题详解】

本题考查文言翻译 h 和理解。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,

然后找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,直译为主,意译为辅。

B.理解不正确。根据【甲】“不以物喜,不以已悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧

其君”可知,范仲淹找到了答案,并抒发了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱

负,而非“一直没有答案”;

C.理解不正确。根据【乙】“人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也”可知,游山百姓

表达出出游的快乐,而非“为防止迷路,相互呼唤搀扶”;

故选 A。

【10 题详解】

本题考查内容理解。

根据【甲】“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”“微斯人,吾谁与归”可知,范仲淹把“先

天下之忧而忧,后天下之乐而乐”作为自己的政治抱负;

根据【乙】“醉能同其乐,醒能述以文者,太守也”可知,欧阳修虽然被贬,依然能够与民

同乐;

根据【链接材料】“轼请于朝,免本路上供米三之一,复得赐度僧牒,易米以救饥者”和“遣

使挟医分坊治病,活者甚众”苏轼被贬杭州时,帮助百姓对抗饥荒和疫病。

�

【点睛】参考译文

【甲】

像那阴雨连绵,接连几个月不放晴,寒风怒吼,浑浊的浪冲向天空;太阳和星星隐藏起光辉,

山岳隐没了形体;商人和旅客不能通行,船桅倒下,船桨折断;傍晚天色昏暗,虎在长啸,

猿在悲啼,这时登上这座楼啊,就会有一种离开国都、怀念家乡,担心人家说坏话、惧怕人

家批评指责,满眼都是萧条的景象,感慨到了极点而悲伤的心情。

到了春风和煦,阳光明媚的时候,湖面平静,没有惊涛骇浪,天色湖光相连,一片碧绿,广

阔无际;沙洲上的鸥鸟,时而飞翔,时而停歇,美丽的鱼游来游去,岸上与小洲上的花草,

青翠欲滴。有时大片烟雾完全消散,皎洁的月光一泻千里,波动的光闪着金色,静静的月影

像沉入水中的玉璧,渔夫的歌声在你唱我和地响起来,这种乐趣真是无穷无尽啊!这时登上

这座楼,就会感到心胸开阔、心情愉快,光荣和屈辱一并忘了,端着酒杯,吹着微风,那真

是快乐高兴极了。

唉!我曾经探求古时品德高尚的人的思想感情 ,或许不同于以上两种人的心情,这是为什

么呢?是由于不因外物和自己处境的变化而喜悲。在朝廷里做高官就应当心系百姓;处在僻

远的江湖间也不能忘记关注国家安危。这样来说在朝廷做官也担忧,在僻远的江湖也担忧。

既然这样,那么他们什么时候才会感到快乐呢?大概一定会说:“在天下人忧之前先忧,在

天下人乐之后才乐”。唉!如果没有这种人,我同谁一道呢?

写于庆历六年九月十五日。

【乙】

至于背着东西的人在路上欢唱,来去行路的人在树下休息,前面的招呼,后面的答应;老人

弯着腰走,小孩子由大人领着走。来来往往不断的行人,是滁州的游客。到溪边钓鱼,溪水

深并且鱼肉肥美;用酿泉造酒,泉水香并且酒也清;野味野菜,横七竖八地摆在面前的,那

是太守主办的宴席。宴会喝酒的乐趣,不在于音乐;投射的中了,下棋的赢了,酒杯和酒筹

交互错杂;时起时坐大声喧闹的人,是欢乐的宾客们。一位容颜苍老,头发花白的人醉醺醺

地坐在众人中间,是喝醉了的太守。

不久,太阳下山了,人影散乱,宾客们跟随太守回去了。树林里的枝叶茂密成荫,禽鸟在高

处低处鸣叫,是游人离开后鸟儿在欢乐地跳跃。但是鸟儿只知道山林中的快乐,却不知道人

们的快乐;而人们只知道跟随太守游玩的快乐,却不知道太守以游人的快乐为快乐啊。醉了

能够和大家一起欢乐,醒来能够用文章记述这乐事的人,那就是太守啊。太守是谁呢?是庐

陵欧阳修吧。

【链接材料】

苏轼到杭州后,遇上大旱,饥荒和瘟疫并发。苏轼向朝廷请求,免去本路上供米的三分之一,

又得赐予剃度僧人的牒文,用以换取米来救济饥饿的人。第二年春天,又减价出售常平仓的

米,做了很多粥和药剂,派人带着医生到各街巷治病,救活的人很多。苏轼说:“杭州是水

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc