2019 年安徽省普通高中会考历史真题及答案

(考试时间:90 分钟 满分:100 分)

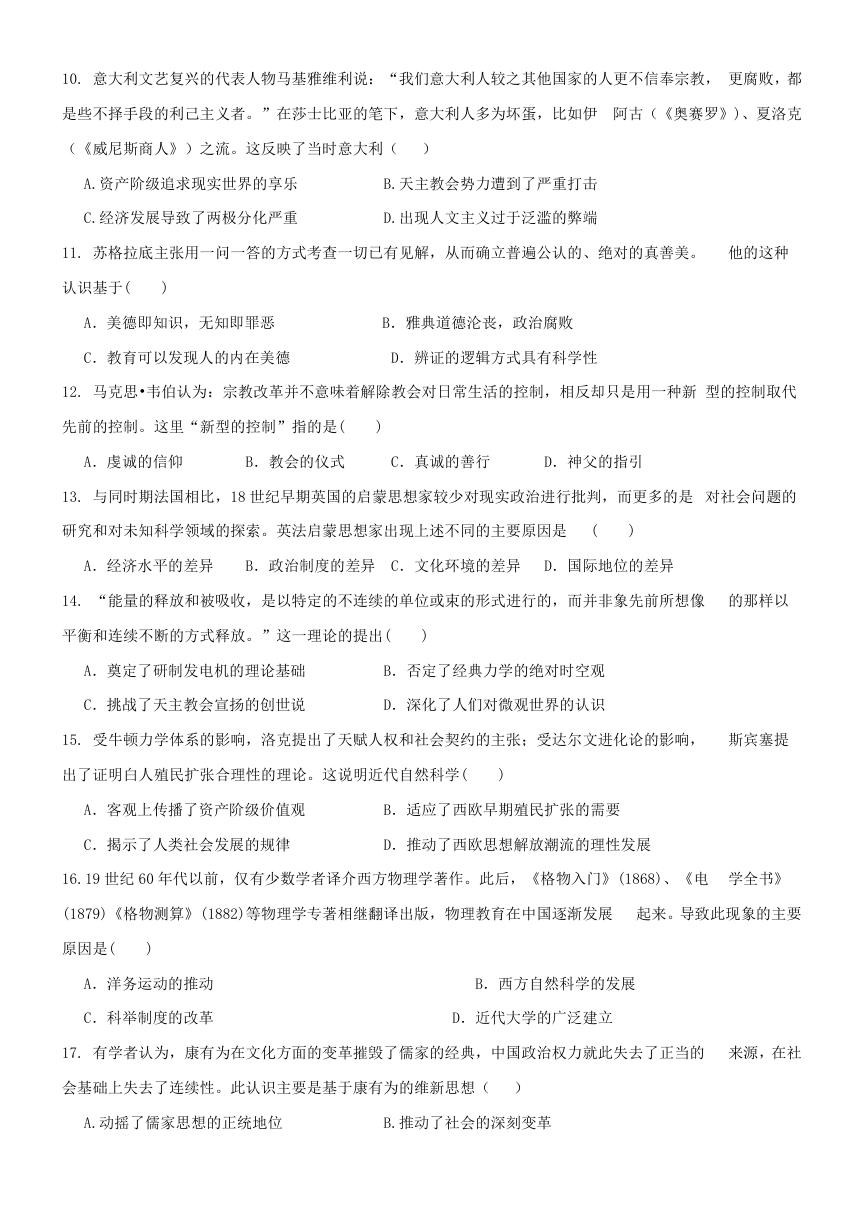

一、单选题(共 24 小题,每小题 2 分,共 48 分。每小题所给的选项中只有一项符合题意。)

1.约翰•霍布森认为,亚当•斯密自由市场理论的形成间接地受到了中国某一传统思想的影响。 这里的“中国

某一传统思想"指的是(

)

A.儒家的经世致用思想

B.法家的中央集权思想

C.道家的无为而治思想

D.墨家的节俭苦行思想

2. 春秋战国时期尚未形成统一的声音,各家各派都能得到比较充分的表现,能否成为显学,取 决于自家学说

的博大精深以及对时势的准确把握。下列先秦诸子的言论中最能够准确把握时 势的是(

)

A.“不期修古,不法常可,事异则备变”

B.“上本于古者圣王之事,下原察百姓耳目之实”

C.“民为贵,社稷次之,君为轻”

D.“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”

3. 唐代陈藏器《本草拾遗》中说“人肉治羸疾”,中唐以后割股疗亲成为普遍现象。孝子们割 股千年,清代

《江南通志》记载了 2000 多个受到朝廷旌表的孝子,其中有过割肉(含割肝, 剜眼等)疗亲行为的在 500

个以上。导致材料所述孝子行孝现象的主要原因是(

)

A.“存天理,灭人欲”的理学推动

B.儒家思想尊崇孝道

C.陈藏器的《本草拾遗》影响

D. 政府、社会鼓励

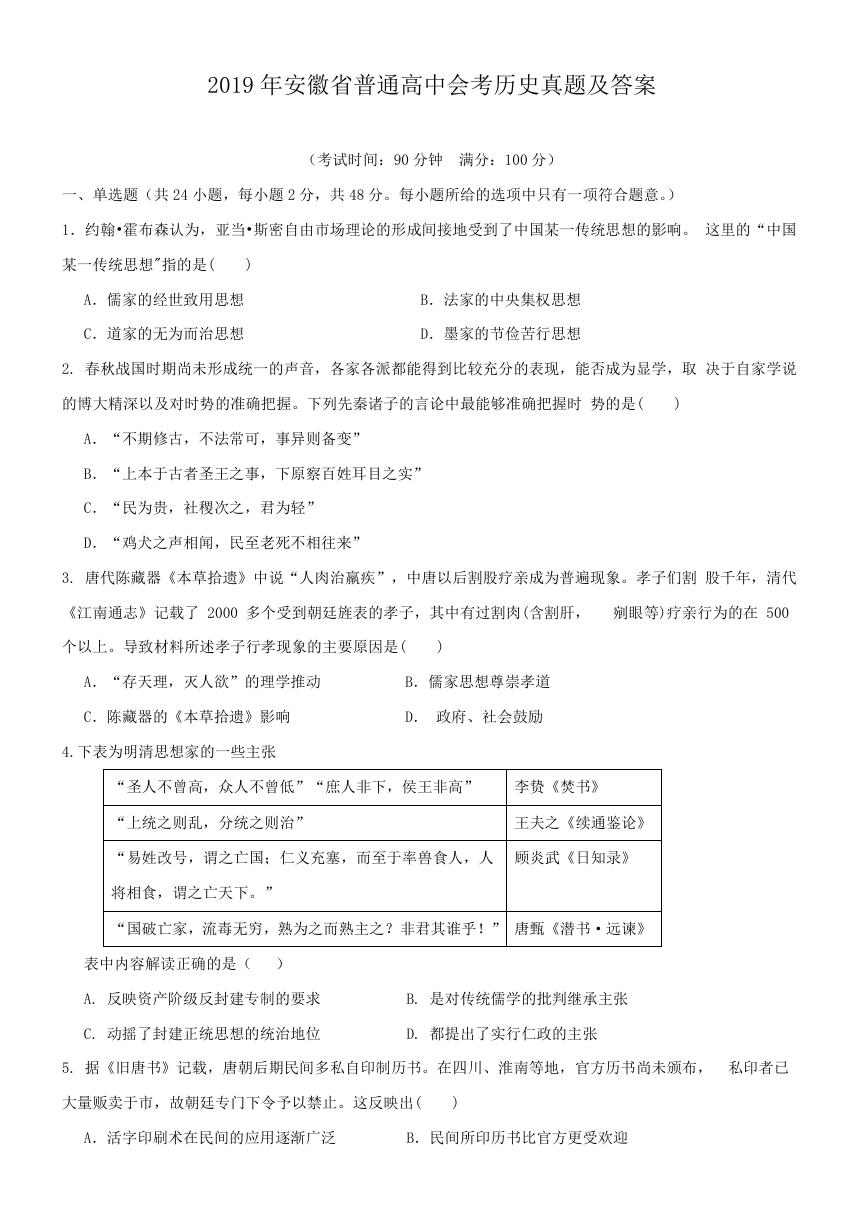

4.下表为明清思想家的一些主张

“圣人不曾高,众人不曾低”“庶人非下,侯王非高”

李贽《焚书》

“上统之则乱,分统之则治”

王夫之《续通鉴论》

“易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人,人

顾炎武《日知录》

将相食,谓之亡天下。”

“国破亡家,流毒无穷,熟为之而熟主之?非君其谁乎!” 唐甄《潜书·远谏》

表中内容解读正确的是( )

A. 反映资产阶级反封建专制的要求

B. 是对传统儒学的批判继承主张

C. 动摇了封建正统思想的统治地位

D. 都提出了实行仁政的主张

5. 据《旧唐书》记载,唐朝后期民间多私自印制历书。在四川、淮南等地,官方历书尚未颁布, 私印者已

大量贩卖于市,故朝廷专门下令予以禁止。这反映出(

)

A.活字印刷术在民间的应用逐渐广泛

B.民间所印历书比官方更受欢迎

�

C.印刷术促进了天文历法知识的进步

D.政府对民间私印书籍加强管理

6. 独具时代特色的历史信息在风云流转的时空中,是社会发展的一个个指示性坐标。下表所列信 息,按朝代

先后排列正确的是: ( )

①

②

③

④

“微子受封”、“妇功”、“市井”、“司南”

政事堂、越窑、夜市、“士大夫画”

“腹里”、木活字、北曲、“赵体”

象郡、“直道”、灵渠、小篆

A.①②④③

B.①④②③

C.③②①④

D.④②①③

7. 走进历史博物馆,人们经常能看到说明书上画着一个“马”字,但齐、楚、燕、韩、赵、魏、 秦七国的

写法却很是不同,使人感到,如果不是秦始皇统一文字,方块字还不知道会裂变成 几种古怪的文字呢!印象

一旦形成,往往根深蒂固。然而有学者翻检史书注意到,战国时的外 交活动非常频繁,纵横家们到处上书,

谋求列国君主信用,却没有出现任何文字障碍的例子。 研究战国七雄的文字,发现 90%以上是一样的,秦统

一文字的工作只是“罢其不与秦文合者”。 这说明:( )

A.治史之难,难在问题的发现与提出,难在观点的梳理与解读

B.认识事物有一个摸索的过程,但材料无疑是历史研究的出发点

C.对人们视为定论的说法,不可盲从,应当搜集原始材料去检验

D.处理问题与史料的关系时,须杜绝先树观点,再找材料的做法

8. 《农政全书》全书分 12 目:农本 3 卷,田制 2 卷,农事 6 卷,水利 9 卷,农器 4 卷,树艺 6 卷,蚕桑 4 卷,

蚕桑广类 2 卷,种植 4 卷,牧养 1 卷,制造 1 卷,荒政 18 卷。对其解读正确的是(

)

A.全面揭示了古代农学的本质和规律

B.是总结工农业科技进步的百科全书

C.反映了农学具有独立的学科体系

D.是当时农耕经济高度繁荣的表现

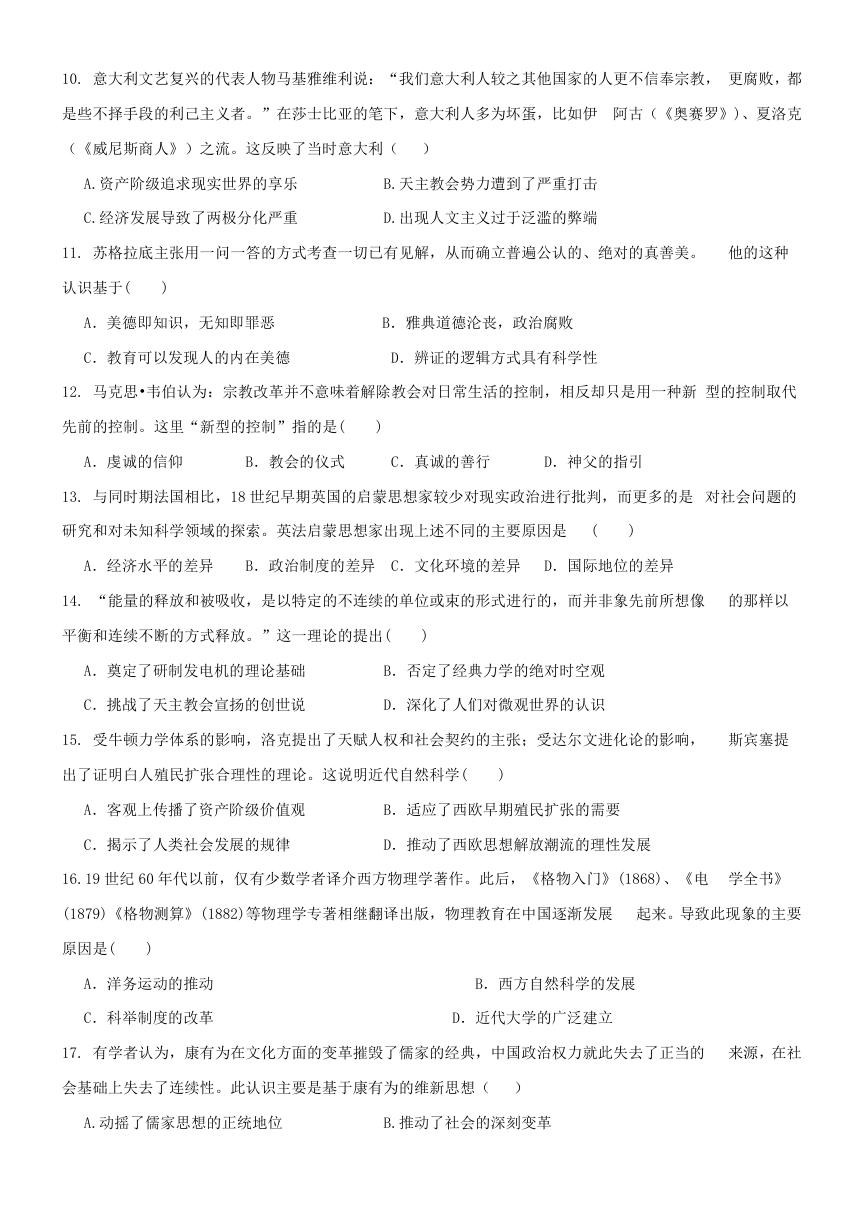

9.下列统计数据摘编自《自然科学大事年表》,从表中可以得出的正确结论是( )

年代

科技成

中国

世界其他国家

果(件)

(件)

百分比

(件)

百分比

公元 1-400 年

公元 401-1000 年

公元 1001-1500 年

45

45

67

1501 年-1840 年

472

28

32

38

19

62%

71%

57%

4%

17

13

29

453

38%

29%

43%

96%

A.新航路开辟后,西方近代科技兴起

B.十六世纪前后,四大发明传至欧洲

C.中国古代的科技成果主要服务于农业 D.农耕经济是中国古代科技发达的原因

�

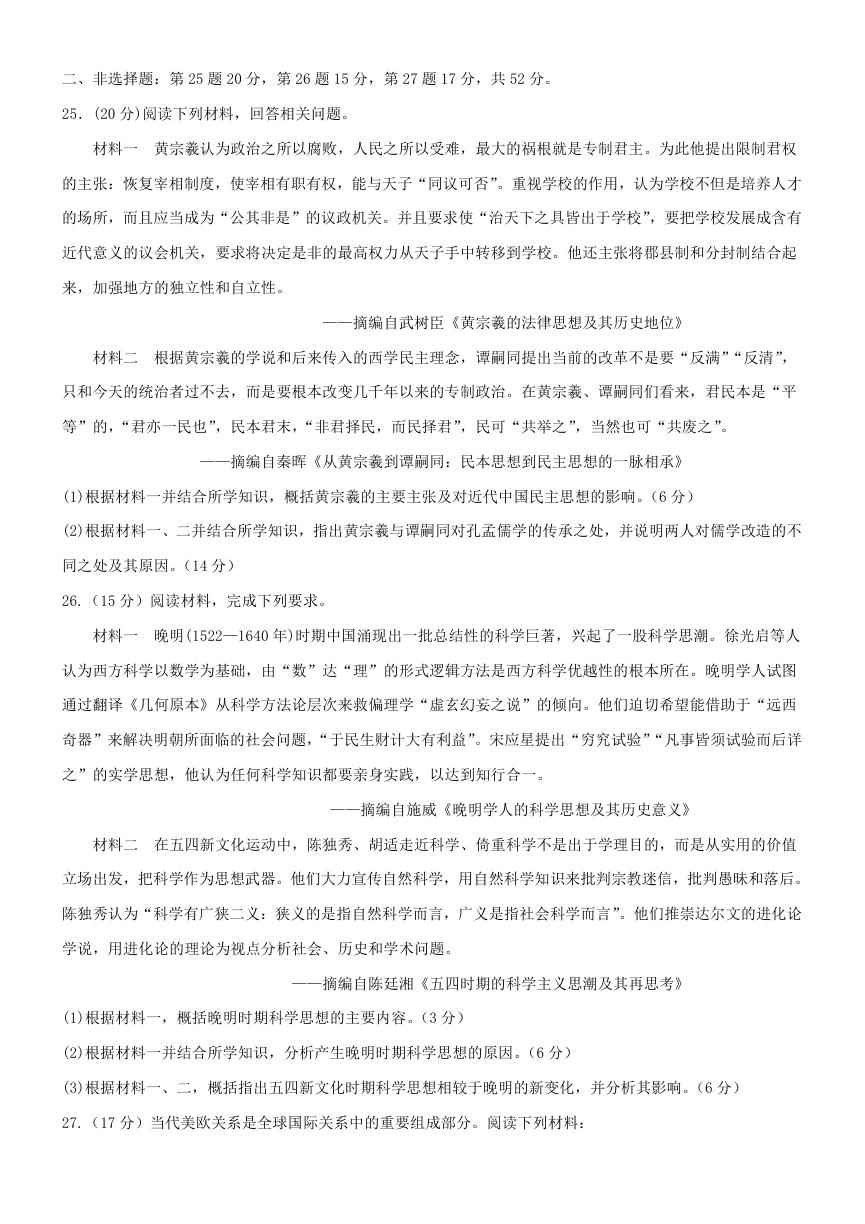

10. 意大利文艺复兴的代表人物马基雅维利说:“我们意大利人较之其他国家的人更不信奉宗教, 更腐败,都

是些不择手段的利己主义者。”在莎士比亚的笔下,意大利人多为坏蛋,比如伊 阿古(《奥赛罗》)、夏洛克

(《威尼斯商人》)之流。这反映了当时意大利( )

A.资产阶级追求现实世界的享乐

B.天主教会势力遭到了严重打击

C.经济发展导致了两极分化严重

D.出现人文主义过于泛滥的弊端

11. 苏格拉底主张用一问一答的方式考查一切已有见解,从而确立普遍公认的、绝对的真善美。 他的这种

认识基于(

)

A.美德即知识,无知即罪恶

B.雅典道德沦丧,政治腐败

C.教育可以发现人的内在美德

D.辨证的逻辑方式具有科学性

12. 马克思•韦伯认为:宗教改革并不意味着解除教会对日常生活的控制,相反却只是用一种新 型的控制取代

先前的控制。这里“新型的控制”指的是(

)

A.虔诚的信仰

B.教会的仪式

C.真诚的善行

D.神父的指引

13. 与同时期法国相比,18 世纪早期英国的启蒙思想家较少对现实政治进行批判,而更多的是 对社会问题的

研究和对未知科学领域的探索。英法启蒙思想家出现上述不同的主要原因是 (

)

A.经济水平的差异

B.政治制度的差异 C.文化环境的差异 D.国际地位的差异

14. “能量的释放和被吸收,是以特定的不连续的单位或束的形式进行的,而并非象先前所想像 的那样以

平衡和连续不断的方式释放。”这一理论的提出(

)

A.奠定了研制发电机的理论基础

B.否定了经典力学的绝对时空观

C.挑战了天主教会宣扬的创世说

D.深化了人们对微观世界的认识

15. 受牛顿力学体系的影响,洛克提出了天赋人权和社会契约的主张;受达尔文进化论的影响, 斯宾塞提

出了证明白人殖民扩张合理性的理论。这说明近代自然科学(

)

A.客观上传播了资产阶级价值观

B.适应了西欧早期殖民扩张的需要

C.揭示了人类社会发展的规律

D.推动了西欧思想解放潮流的理性发展

16.19 世纪 60 年代以前,仅有少数学者译介西方物理学著作。此后,《格物入门》(1868)、《电 学全书》

(1879)《格物测算》(1882)等物理学专著相继翻译出版,物理教育在中国逐渐发展 起来。导致此现象的主要

原因是(

)

A.洋务运动的推动

C.科举制度的改革

B.西方自然科学的发展

D.近代大学的广泛建立

17. 有学者认为,康有为在文化方面的变革摧毁了儒家的经典,中国政治权力就此失去了正当的 来源,在社

会基础上失去了连续性。此认识主要是基于康有为的维新思想( )

A.动摇了儒家思想的正统地位

B.推动了社会的深刻变革

�

C.否定了君主专制的合法性

D.推动了革命思想的传播

18. 著名历史学者王安庆指出,在西方文化的挑战和民族危机的双重压力下,中国传统文化出现 了危机,于

是探求伦理思想,从思想改革入手,这就是五四以前的新文化运动。这反映出新 文化运动(

)

A.有贯通中西文化之倾向

B.积极应对西方挑战实现文化自强

C.对传统文化持否定态度

D.希望改造传统文化挽救民族危亡

19. 有学者研究新文化运动时注意到:陈独秀创办《新青年》时,以为可以轰动一时,但是第一 年,并不如

所想象,销行无多,每期仅印一千份。1917 年起,为数渐增,日后达一万五六千 份,大专学校及中学学生争

先购阅,才算真正轰动一时,这种状况与其反对旧道德的言论固 然有关,但更与引起青年“新鲜的趣味”因素

直接关联。这种因素是(

)

A.“自强求富”

B.“实业救国” C.“民主共和”

D.“文学革命”

20. 20 世纪 30 年代中期,《新中华》载文:“现在你随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人, 问他中国

经济性质如何,他就毫不犹豫地答复你:中国经济是半殖民地性半封建性经济。” 这可以用来说明当时

(

)

A.知识界对中国社会性质的认识相同

B.官僚资本主义在中国迅速膨胀

C.经济理论问题引起民众的普遍关注

D.马克思主义思想方法得到传播

21.1930 年苏联粮食产量为 835.4 亿千克,1931 年降至 694.8 亿千克;1930 年苏联粮食出口 483 亿 千 克 ,

1931 年增至 518 亿千克。这表明苏联(

)

A.人民为国家工业化建设作出贡献

B.农业投入不足造成粮食供不应求

C.粮食减产严重制约工业发展速度

D.农业集体化影响农民生产积极性

22.回顾当年资产阶级对刚诞生的苏维埃的诅咒,斯大林在 1930 年政治报告中指出,两年以前, 人 们 在 高

唱资本主义繁荣的胜利歌;现在,社会主义苏联不仅没有出现预言的必定崩溃,反 而 呈现 出一 片 欣欣 向荣

的景象。斯大林对社会主义充满信心的背景是(

)

A.新经济政策在苏联国内全面推行

B.资本主义经济大危机在全球蔓延

C.斯大林模式在苏联国内全面确立

D.战时共产主义政策退出历史舞台

23.有学者指出,苏联在 20 世纪六七十年代重视发展农业,农业投资在国民经济基建投资总额中 的 比 重 不

断增加,1961-1965 年是 19.8%;1966-1970 年为 23.4%;1971-1975 年为 26.5%,这在当时世界各大国中

居首位。由此可见。(

)

A.苏联工农业发展失衡局面得以改善

B.苏联的农业改革取得了巨大的成效

C.苏联领导人将农业作为改革的重点

D.农业问题成为阻碍苏联发展的重要因素

24.“斯大林模式”一词由西方学者首先使用,泛指所有“苏联式的社会主义体制”。戈尔巴乔夫改革前,苏联

官方和学界从不使用这个词。戈尔巴乔夫上台后接过这个词用以概括整个苏联 70 年的历史,并且说:“斯大

林模式的社会主义正在为自由的人民的公民社会所取代。”戈尔巴乔夫的上述言行(

)

A.消除了与西方国家的矛盾

B.否定了苏联社会主义制度

C.缓和了苏联国内社会矛盾

D.促进了苏联经济体制改革

�

二、非选择题:第 25 题 20 分,第 26 题 15 分,第 27 题 17 分,共 52 分。

25.(20 分)阅读下列材料,回答相关问题。

材料一 黄宗羲认为政治之所以腐败,人民之所以受难,最大的祸根就是专制君主。为此他提出限制君权

的主张:恢复宰相制度,使宰相有职有权,能与天子“同议可否”。重视学校的作用,认为学校不但是培养人才

的场所,而且应当成为“公其非是”的议政机关。并且要求使“治天下之具皆出于学校”,要把学校发展成含有

近代意义的议会机关,要求将决定是非的最高权力从天子手中转移到学校。他还主张将郡县制和分封制结合起

来,加强地方的独立性和自立性。

——摘编自武树臣《黄宗羲的法律思想及其历史地位》

材料二 根据黄宗羲的学说和后来传入的西学民主理念,谭嗣同提出当前的改革不是要“反满”“反清”,

只和今天的统治者过不去,而是要根本改变几千年以来的专制政治。在黄宗羲、谭嗣同们看来,君民本是“平

等”的,“君亦一民也”,民本君末,“非君择民,而民择君”,民可“共举之”,当然也可“共废之”。

——摘编自秦晖《从黄宗羲到谭嗣同:民本思想到民主思想的一脉相承》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括黄宗羲的主要主张及对近代中国民主思想的影响。(6 分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出黄宗羲与谭嗣同对孔孟儒学的传承之处,并说明两人对儒学改造的不

同之处及其原因。(14 分)

26.(15 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 晚明(1522—1640 年)时期中国涌现出一批总结性的科学巨著,兴起了一股科学思潮。徐光启等人

认为西方科学以数学为基础,由“数”达“理”的形式逻辑方法是西方科学优越性的根本所在。晚明学人试图

通过翻译《几何原本》从科学方法论层次来救偏理学“虚玄幻妄之说”的倾向。他们迫切希望能借助于“远西

奇器”来解决明朝所面临的社会问题,“于民生财计大有利益”。宋应星提出“穷究试验”“凡事皆须试验而后详

之”的实学思想,他认为任何科学知识都要亲身实践,以达到知行合一。

——摘编自施威《晚明学人的科学思想及其历史意义》

材料二 在五四新文化运动中,陈独秀、胡适走近科学、倚重科学不是出于学理目的,而是从实用的价值

立场出发,把科学作为思想武器。他们大力宣传自然科学,用自然科学知识来批判宗教迷信,批判愚昧和落后。

陈独秀认为“科学有广狭二义:狭义的是指自然科学而言,广义是指社会科学而言”。他们推崇达尔文的进化论

学说,用进化论的理论为视点分析社会、历史和学术问题。

——摘编自陈廷湘《五四时期的科学主义思潮及其再思考》

(1)根据材料一,概括晚明时期科学思想的主要内容。(3 分)

(2)根据材料一并结合所学知识,分析产生晚明时期科学思想的原因。(6 分)

(3)根据材料一、二,概括指出五四新文化时期科学思想相较于晚明的新变化,并分析其影响。(6 分)

27.(17 分)当代美欧关系是全球国际关系中的重要组成部分。阅读下列材料:

�

材料一 二次大战后,美国……以“大救星”的面貌拯救了欧洲。这时欧洲也的的确确需要美国。美国和

苏联迅速陷入冷战……尚未从二战期间的“恐德症”中恢复过来的西欧又患上了“恐苏症”。谁能保护虚弱不堪

的西欧? 这个使命“历史地”落到了山姆大叔的肩上。应该说,这时的西欧急需美国为它“壮胆”。

——苏惠民《解剖美欧关系》

材料二 尼克松政府在 1973 年提出“欧洲年”倡议,希望通过与欧共体国家对话,一揽子解决存在于两者

间的经济、军事与外交问题。其本意是利用美国在军事领域的优势,迫使欧洲在经济领域让步,给予美国驻军

开支补偿。但是事与愿违,欧共体各国不仅对“欧洲年”倡议反应冷淡……“欧洲年”倡议最终无果而终。

——王雯菲《“欧洲年”倡议的无果而终》

材料三 克林顿认为……欧洲联盟、西欧联盟和欧安会等欧洲常设机构首先应该在安全合作方面发挥更大

的作用。因此,在这个意义上,美国不仅支持一个“强大的欧洲”,而且赞同它在今后“更强大”。与此同时,

美欧也要让北约符合时代所提出的要求,使其在解决欧洲内部的危机、扩大西方与东欧、前苏联国家的安全合

作亦即“和平伙伴关系”上发挥更灵活有效的作用。

——高平《克林顿的诺曼底“登陆”》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括二战后欧洲需要美国“拯救”的原因。结合所学,指出美国是如何“拯救”西欧的?(6

分)

(2)据材料二,指出尼克松试图在美欧关系中扮演的角色。结合所学,分析导致“欧洲年”倡议流产的原因。

(5 分)

(3)据材料三,概括克林顿的主要观点。综合上述材料,归纳二战后美欧关系的基本特征。(6 分)

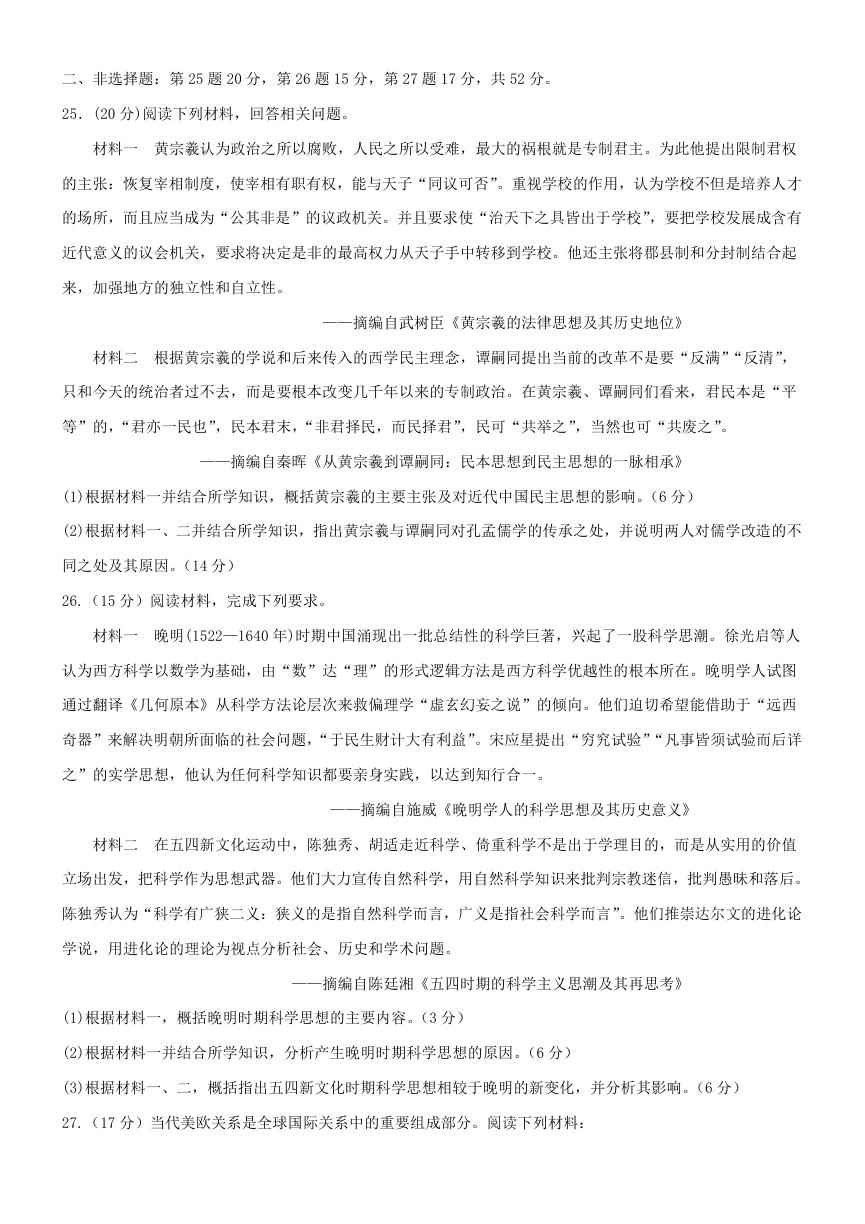

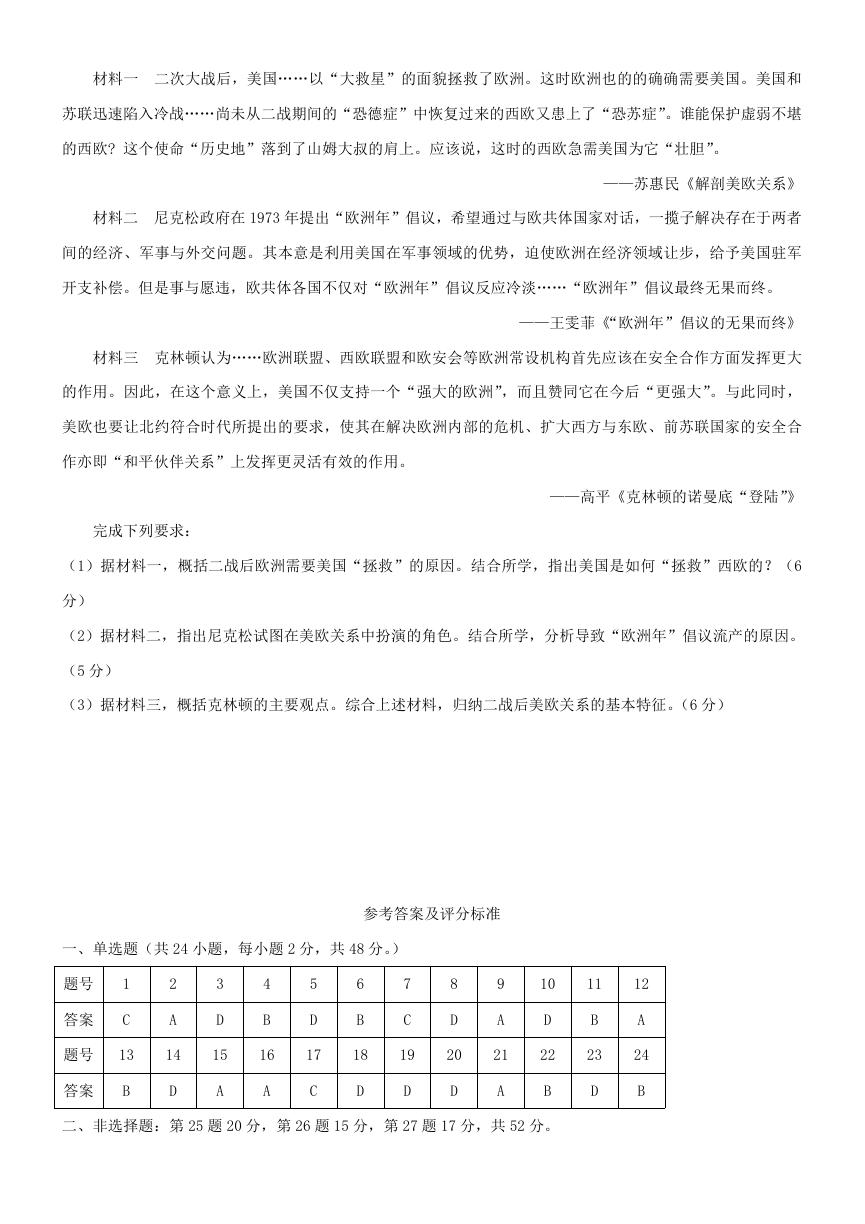

一、单选题(共 24 小题,每小题 2 分,共 48 分。)

参考答案及评分标准

题号 1

答案 C

题号 13

答案 B

2

A

14

D

3

D

15

A

4

B

16

A

5

D

17

C

6

B

18

D

7

C

19

D

8

D

20

D

9

A

21

A

10

D

22

B

11

B

23

D

12

A

24

B

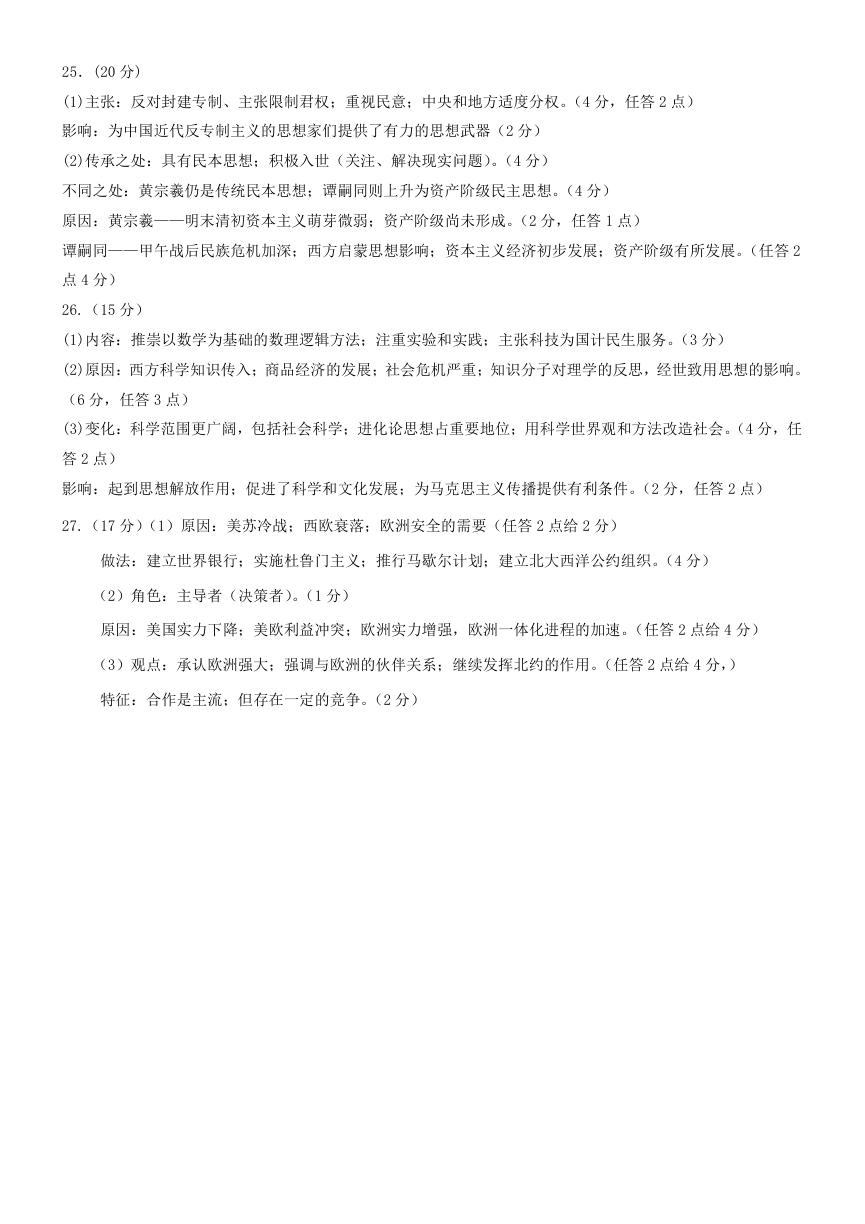

二、非选择题:第 25 题 20 分,第 26 题 15 分,第 27 题 17 分,共 52 分。

�

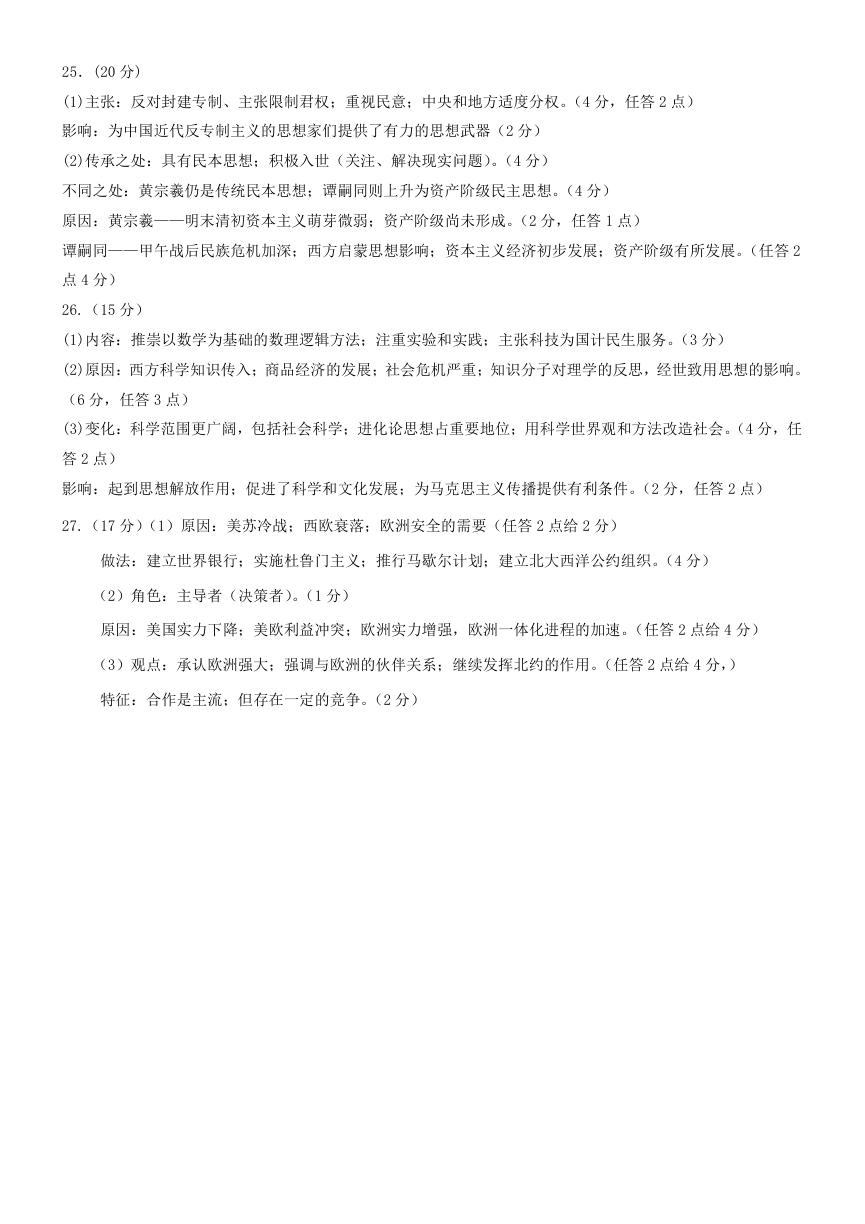

25.(20 分)

(1)主张:反对封建专制、主张限制君权;重视民意;中央和地方适度分权。(4 分,任答 2 点)

影响:为中国近代反专制主义的思想家们提供了有力的思想武器(2 分)

(2)传承之处:具有民本思想;积极入世(关注、解决现实问题)。(4 分)

不同之处:黄宗羲仍是传统民本思想;谭嗣同则上升为资产阶级民主思想。(4 分)

原因:黄宗羲——明末清初资本主义萌芽微弱;资产阶级尚未形成。(2 分,任答 1 点)

谭嗣同——甲午战后民族危机加深;西方启蒙思想影响;资本主义经济初步发展;资产阶级有所发展。(任答 2

点 4 分)

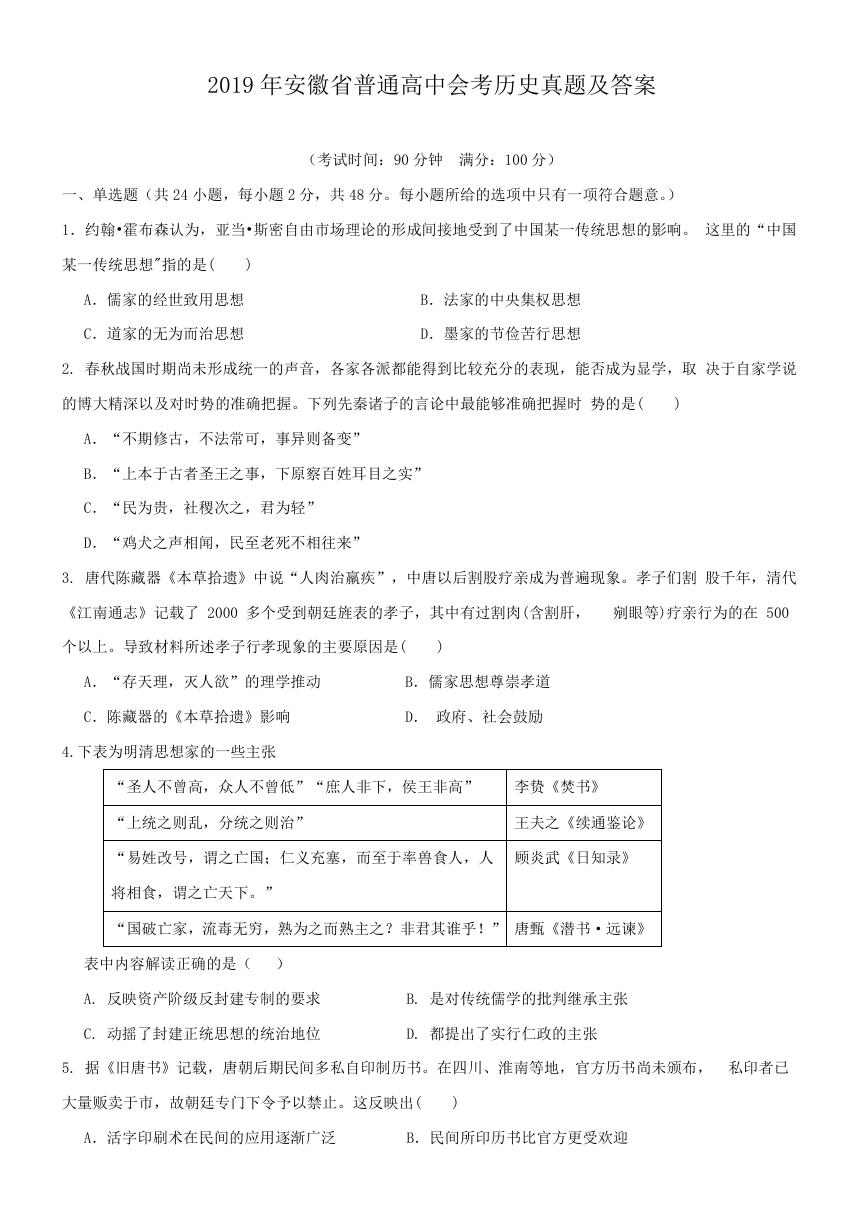

26.(15 分)

(1)内容:推崇以数学为基础的数理逻辑方法;注重实验和实践;主张科技为国计民生服务。(3 分)

(2)原因:西方科学知识传入;商品经济的发展;社会危机严重;知识分子对理学的反思,经世致用思想的影响。

(6 分,任答 3 点)

(3)变化:科学范围更广阔,包括社会科学;进化论思想占重要地位;用科学世界观和方法改造社会。(4 分,任

答 2 点)

影响:起到思想解放作用;促进了科学和文化发展;为马克思主义传播提供有利条件。(2 分,任答 2 点)

27.(17 分)(1)原因:美苏冷战;西欧衰落;欧洲安全的需要(任答 2 点给 2 分)

做法:建立世界银行;实施杜鲁门主义;推行马歇尔计划;建立北大西洋公约组织。(4 分)

(2)角色:主导者(决策者)。(1 分)

原因:美国实力下降;美欧利益冲突;欧洲实力增强,欧洲一体化进程的加速。(任答 2 点给 4 分)

(3)观点:承认欧洲强大;强调与欧洲的伙伴关系;继续发挥北约的作用。(任答 2 点给 4 分,)

特征:合作是主流;但存在一定的竞争。(2 分)

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc