2020-2021 年北京市燕山区六年级下册语文期末试卷及答案

一、基础•运用

1.(12 分)学校开展“探民俗文化,感千年底蕴”主题学习活动,请你按要求完成下列任

务。

端午节,又称端阳节、龙舟节、重午节等,节期在农历五月初五,是中国民间的

传统节日。端午节源自天象

拜,由上古时代祭龙演变而来。本是南方吴越先民创

立用于拜祭龙祖的节日。仲夏端午,苍龙七宿飞升至正南中天,是龙飞天的日子,即如

《易经•乾卦》第五爻的爻辞曰:“飞龙在天”。端午日龙星①

“得中”②

“得

正”,乃大吉大利之象。后又传说战国时期的楚国诗人屈原在五月五日跳汨罗江自尽,因

此人们亦将端午节作为纪念屈原、寄托

思的节日;也有纪念伍子胥、曹娥及介子

推等说法。

总的来说,端午节起源于上古先民择“龙升天”吉日祭龙祖,后又附会纪念屈原

等历史人物纪念内容,涵盖了古老星象文化、人文哲学等方面内容,蕴.含着深邃丰厚的

文化内涵,端午风俗形成可以说是南北风俗融合的产物。而在传承发展中,端午节又杂

揉了多种民俗为一体,节俗内容丰富。扒龙舟与食粽是端午节的两大礼俗,这两大礼俗

在中国自古传承,至今不辍.。

(1)给加点字注音,在

内填写汉字,全都正确的一项是

A.祟 哀 蕴含(yùn) 不辍(zhuì)

B.崇 衰 蕴含(wēn) 不辍(chuò)

C.崇 哀 蕴含(yùn) 不辍(chuò)

D.祟 衰 蕴含(wēn) 不辍(zhuì)

(2)在文段中横线上填入一组关联词,使语句连贯,下列最恰当的一项是

A.①既②又

B.①之所以②是因为

C.①虽然②但是

D.①因为②所以

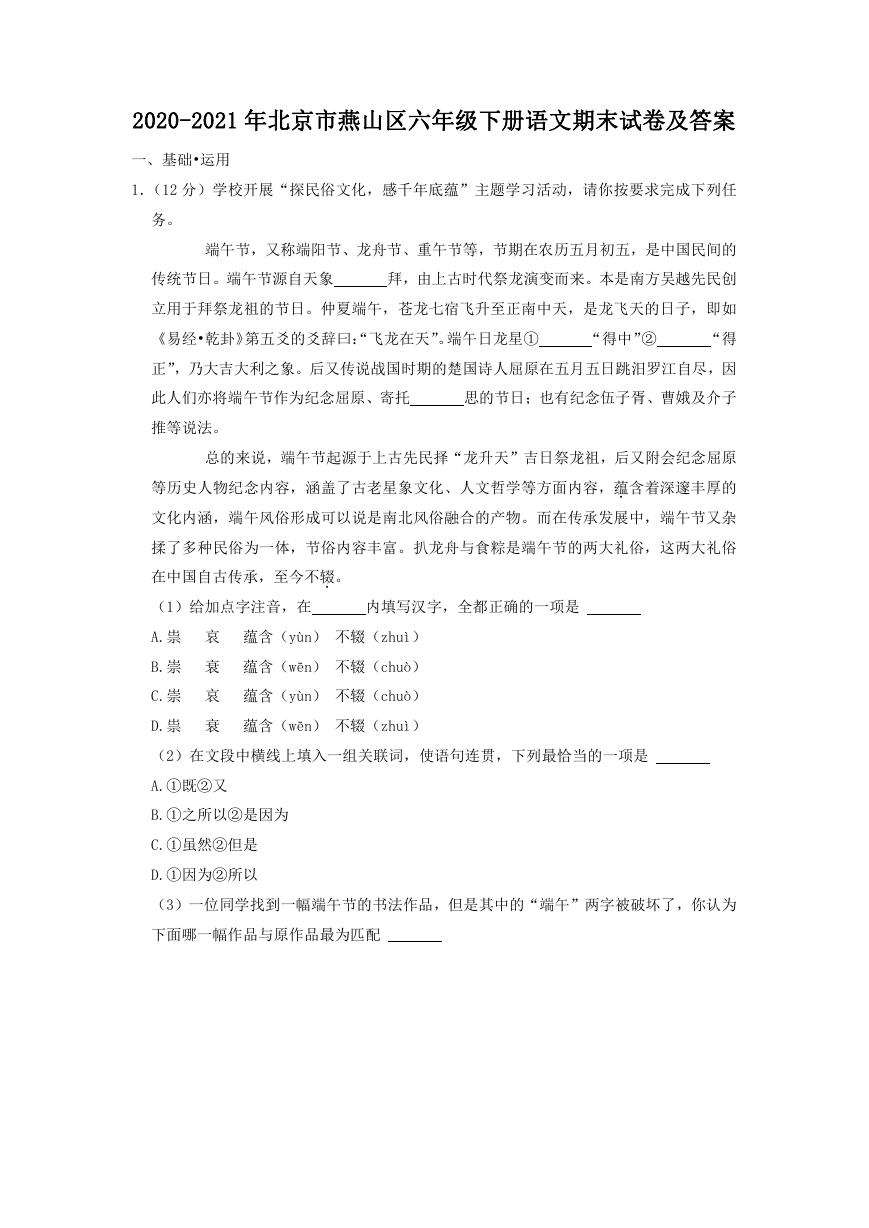

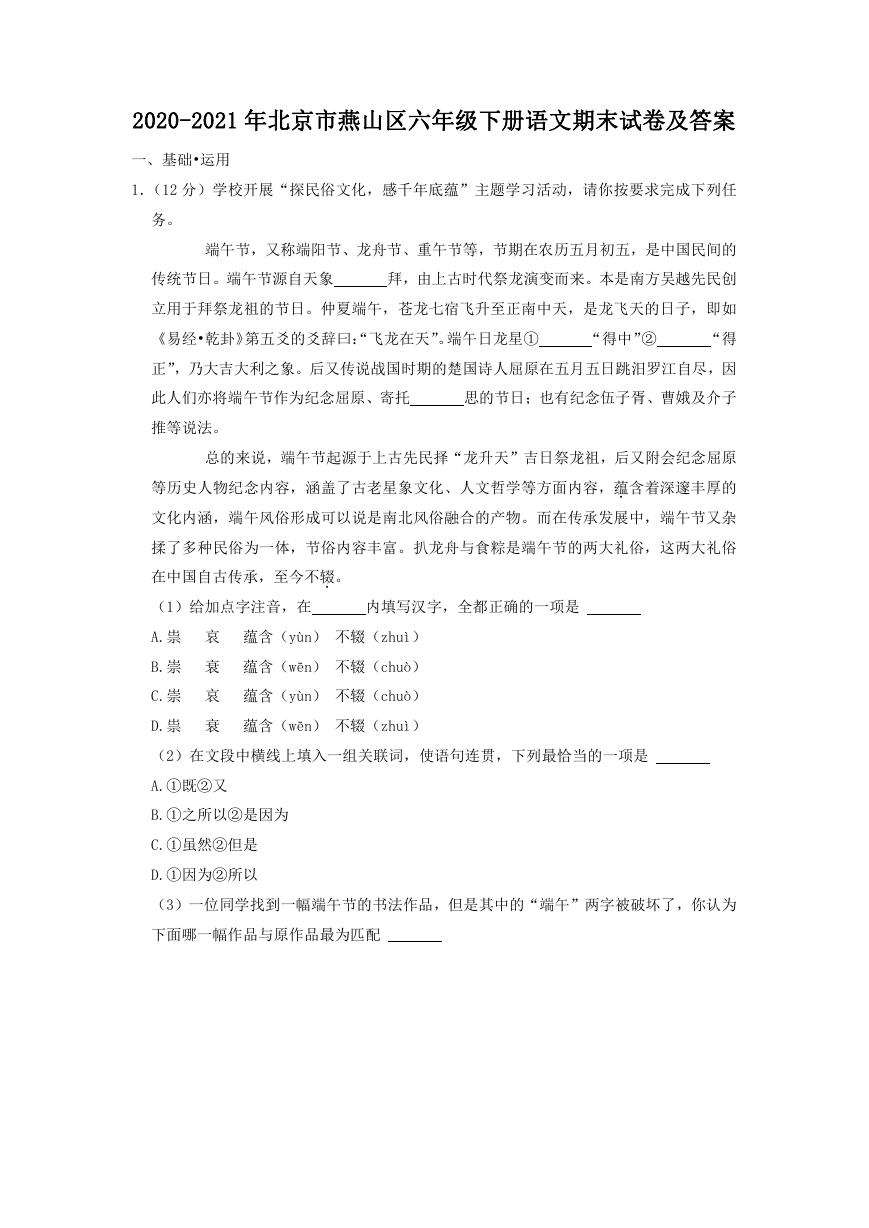

(3)一位同学找到一幅端午节的书法作品,但是其中的“端午”两字被破坏了,你认为

下面哪一幅作品与原作品最为匹配

�

(4)相传,古时陈、李两才子,常作对互娱。一次端午节,两人路过一湖畔,陈才子吟

道:“日光端午,清明水底见

。”那李才子脱口而出对出上联:“天气

,

霜降屋檐成

。”两人不禁相视一笑。请你猜猜,两位才子的对联是如何对的?

(提示:对联在音韵上讲究上仄下平,上联最后一个字的音调一般为三声或四声,下联

最后一个字的音调一般为一声或二声)

A.小雪 大寒 端午

B.端午 小雪 大寒

C.端午 清明 小雪

D.重阳 大寒 小雪

(5)很多名家都写过跟民风民俗、传统文化有关的文章,下列说法不正确的是

A.鲁迅先生的《北京的春节》给大家详细介绍了北京春节的习俗

B.沈从文的《腊八粥》从孩子的视角表达了他对腊八粥的喜爱。

C.《藏戏》为大家介绍了藏族独具特色的艺术样式

D.《迢迢牵牛星》是一首跟七夕节牛郎织女的传说有关的古诗。

(6)下列诗句与所描写的节日对应错误的一项是

A.好时节,愿得年年,常见中秋月——中秋节。

B.遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人——重阳节。

C.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂——清明节。

D.千门万户曈曈日,总把新桃换旧符——元旦。

二、古诗文阅读(共 21 分)

2.(7 分)默写。

(1)

,快走踏清秋。(李贺《马诗》)

(2)粉骨碎身浑不怕,

。(于谦《石灰吟》)

(3)

,冷露无声湿桂花。(王建《十五夜望月》)

(4)盈盈一水间,

。(《古诗十九首》)

(5)“风”是古诗中的常见意象,诗人经常借“风”传情,比如韩翃在《寒食》中写

�

到

,郑燮在《竹石》中则说

,你还能想到哪些含有“风”字的诗句,

请再写出一句(本试卷中出现的除外)

3.(7 分)阅读《十五夜望月》和《望月怀远》,完成下列各题。

十五夜望月

【唐】王建

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

思落谁家?

对影成三人。

今夜月明人尽望,不知秋

月下独酌

【唐】李白

花间一壶酒,独酌无相亲。

举杯邀明月,

(1)《十五夜望月》这首诗借景抒情,借助中秋节“

,

”的景象(用原

文回答),抒发了作者

的感情。

(2)你还知道哪些跟月亮有关的诗?请写出前后连续的两句。

答:

,

4.(7 分)阅读古文,完成后面问题。

弈秋①

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听。一

人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴②而射之,虽与之俱学,弗若之矣。为是其智

弗若与?曰:非然也。

﹣﹣《孟子•告子上》

(1)下列选项中加点字的意思全都相同的一项是

A.通.国

B.善.弈

C.援弓缴而射之.

D.一心以.为有鸿鹄将至

交通.

与人为善.

与之.俱学

学以.致用

(2)翻译文中两处画线语句,并依据上下文对其作出进一步理解,不正确的一项是

A.虽与之俱学,弗若之矣

�

翻译:虽然他们和弈秋一起学下棋,但是不如弈秋学得好。

理解:这句话通过学习的结果,表明了学习的态度很重要。

B.为是其智弗若与?

翻译:难道是因为他(后一个人)的智力不如前一个人吗?

理解:这句话用反问的形式,表明学习的态度很重要,要专心致志、一心一意。

(3)文学作品通过对比可以突出中心,请结合上文和下面的寓言故事,完成文后表格。

多言何益

子禽①问曰:“多言有益乎?”墨子曰:“虾蟆、蛙黾②,日夜恒鸣,口干舌擗③,

然而不听。今观晨鸡,时夜而鸣,天下振动。多言何益?唯其言之时也。”

﹣﹣(清)孙诒让《墨子后语》

注释:①子禽:人名,墨子的学生。②黾( měng):金线蛙,蛙的一种。③擗:同“敝”,

困、疲劳。

题目

《弈秋》

对比对象

①

《多言何益》

整天叫个不停的虾蟆、蛙黾和

按时啼叫的雄鸡

三、名著阅读(5 分)

寓意

②

③

5.(5 分)神奇的想象是很多名著的共同特点,就你读过的一本名著,结合其具体内容,谈

谈其神奇之处。

答:

四、现代文阅读

6.(9 分)阅读下面文段,完成下列各题。

材料一

端午节,是吃粽子的节日,它更是除秽驱病的卫生节,也是诗人节、运动节、女

儿节,除了吃粽子,还要挂菖蒲、赛龙舟、祭屈原。传统中,在端午这天女儿回娘家探

亲,家人喝雄黄酒,备艾叶、菖蒲和大蒜,比武、击球、荡秋千,给小孩涂雄黄、戴香

囊…祛病消灾、祭祀祈福、回家团圆、强身健体。诗人陆游也很有雅兴,“粽包分两髻,

艾束著危冠”,包完粽子以后,头上还插了艾草。这些小细节,让日常的生活有了更多仪

式感,也因此让端午节增添了更多雅趣,让人体会到其中天人和谐的态度与美感。

千百年来,我们的祖先从这些美好的生活愿望出发,为端午节创造出许许多多美

丽动人的习俗,这是应该继承的文化财富。从历史深处深情回望,端午节的文化内涵一

直都在不断丰富和发展。这本身也是传统文化随着时间在不断生长,并在现代社会获得

�

了“新生”。不论过节方式怎么变化,只要传统文化根和魂还在,我们的传统节日就会不

断持续传承,联通一代代人的心,为人们提供心灵的滋养和精神的慰藉。

﹣﹣(李思辉《在端午品味文化的芳香》有删改)

材料二

随着《端午奇妙游》的播出,在《唐宫夜宴》《元宵奇妙夜》《清明时节奇妙游》

之后,河南卫视再次凭借着对中国传统文化的深耕细作而出圈。娱乐至上,流量为王,

当很多人、很多平台都在追求流量、推崇娱乐明星之时,河南卫视如一股清流般席卷海

内外,重燃了我们对传统文化的思考和自信。在相当长的时间内,内地各大卫视都是以

娱乐为主流,推崇流行文化,靠综艺和明星来吸引观众。而如今,河南卫视端午奇妙游

没有明星大咖,甚至大部分都是普通素人,也没有什么华丽的舞台,大部分都是实地取

景,但是节目背后却有着无尽的文化资源和节目组所有人员对中华文化、中原文化的热

爱和钻研。正如《人民日报》评论所说:“以古人之规矩,开自己之生面”,守住初心,

持续出新,才有不断“出圈”的精品,才有沛然不可遏抑的文化自信。

材料三

在我国近百年由封闭走向开放的过程中,节日文化——特别是城市的节日文化受

到现代文明与外来文化的冲击。当下人们已经鲜明地感受到传统节日渐行渐远,日趋淡

薄,并为此产生忧虑。千百年来,我们的祖先从生活的愿望出发,为每一个节日都创造

出许许多多美丽又动人的习俗。这种愿望是理想主义的,所以节日习俗是理想的;愿望

是情感化的,所以节日习俗也是情感的;愿望是美好的,所以节日习俗是美的。人们用

烟花爆竹,惊骇邪恶,迎接新年;把天上的明月化为手中甜甜的月饼,来象征人间的团

圆;在严寒刚刚消退、万物复苏的早春,赶到野外去打扫墓地,告慰亡灵,表达心中的

缅怀,同时戴花插柳,踏青春游,亲切地拥抱大地山川……这些诗意化的节日习俗,使

我们一代代人的心灵获得了多么美好的安慰与宁静?当然,习俗是在不断变化的,但我

们民族的传统精神是不变的。这传统就是对美好生活不懈的追求,对大自然的感恩与敬

畏,对家庭团圆与世间和谐永恒的企望。

﹣﹣(冯骥才《我们为什么要过节》)

(1)阅读材料一和材料二,选出下面选项中理解不正确的一项是

A.河南卫视凭借着豪华的明星阵容、炫彩的舞台效果,在各大卫视中领衔出圈。

B.对传统文化的深耕细作是河南卫视获得众多赞誉的主要原因。

C.我国端午节有着丰富的文化内涵,随着时代的发展这些文化内涵一直都在不断丰富和

发展。

D.过节的方式会发生变化,但是只要传统文化根和魂还在,我们的传统节日就会不断持

�

续传承。

(2)结合材料二和材料三,用“因为……所以……”谈谈你的认识。

答:

(3)结合上文和下面的材料,你认为我们应该如何弘扬我们的民俗文化?

链接材料一:《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》是国家出台的关于

非物质文化遗产的收集、保护,传承的法律法规,在 2006 年 10 月 25 日文化部部务

会议审议通过,于 2006 年 12 月 1 日起施行。

链接材料二:非遗传承在表达方式和传播方式上也要与时俱进。例如光明网充分

调动多种优质资源,线上线下结合,通过“非遗敬•匠心”“青春遇见戏”等中国传统戏

曲直播活动,让网友近距离的了解非遗技艺、了解非遗传承人,并把传承人培育成“网

红”,全方位、立体式地呈现非遗项目蕴含的文化内涵与精神价值,引发了网民对传统文

化的兴趣,把非遗“激”活了。

答:

7.(13 分)阅读下面文字材料,完成下列各题。

兔爷儿

金波

①小白兔向来是孩子们的宠物,雪白的绒毛,通红的眼睛,尤其是温顺的性格,让我们

格外爱怜。每年中秋节,市面上除了卖月饼、水果、干果外,最引起我们孩子家兴趣的,

就属泥塑兔儿爷了。

②本是兔儿,偏以“爷”相称,这在别的动物中,绝无这种殊荣。“爷”字向来是与长辈、

与威严连在一起的。在人间不说,单就诸神而论,我有时候就知道有“灶王爷”“财神爷”;

对这些“爷”们,需格外敬畏,以免招灾惹祸。

③这兔儿爷,虽然也算得上广寒宫里的“神兔”,即使称得上“爷”,我们也并不惧怕它,

相反,都觉得这兔儿爷和我们最平等、最亲近。每年的中秋节,都愿意“请”一尊兔儿

爷来和我们玩耍。它带给我们的快乐,是别的玩具所不能代替的。

④对兔儿爷的喜爱,除了源于对生活中真实小白兔的喜爱之外,还由于兔儿爷多了几分

童话色彩。兔儿爷的外貌就很奇特,兔脸儿,人身子,那样子格外引人遐想。

⑤那时候,每逢买来一个兔儿爷,总是沉甸甸地抱在怀里,和它脸对脸地对视好久。兔

儿爷的眼睛瞪得圆圆的,很有神。三瓣嘴儿闭得紧紧的,显得很严肃。脸蛋儿总是施着

淡淡的胭脂,样子有些滑稽可笑。

⑥兔儿爷的穿着打扮也很奇特,有的穿着大红袍,有的披着甲胄,有的背插令旗,样子

很是威武。

⑦兔儿爷可不是卧在那儿,而是骑着老虎,或者狮子,或者麒麟,好像随时准备出征,

�

无往而不胜。

⑧在我买到的众多的兔儿爷中,我最喜欢的是一种叫“呱嗒呱嗒嘴”兔儿爷。这种兔儿

爷嘴唇会动,一动就发出“呱嗒呱嗒”的响声。原来有一根线连着嘴唇,从中空的身体

里伸到脚下,用手一拽,嘴儿一张一合,就会发出声响。

⑨说起兔儿爷,本是中秋祭月的象征;以兔代月,又是源于兔居月中捣药的神话。妇女

拜月,供的是“月光码儿”,我们儿童效法妇女,供的是兔儿爷。对我们这些孩子来说,

拜月是游戏,兔儿爷就成了我们的玩具了。

⑩小时候,年年中秋节都要买一个兔儿爷。开始,由于年龄小,买个二三寸高的,随着

年龄增长,买的兔儿爷也越来越大。我买过的兔儿爷,最大的有身高一尺的。

⑪兔儿爷最大的有二三尺高。这么高的,我没买过,一来因为抱不动,二来也没地方摆。

⑫已经好多年没见过兔儿爷了;如果现在有卖兔儿爷的,我一定买一个大个儿的。

(1)文章首先通过孩子们的宠物小白兔引出了文章主角兔爷儿,之后又依次介绍了

①

,②

,接着作者向我们介绍了兔爷儿的象征意义和尺寸。

(2)文章中作者对兔儿爷的喜爱溢于言表,请你从两个划线句子中任选一个,分析作者

是如何做到的?

答:

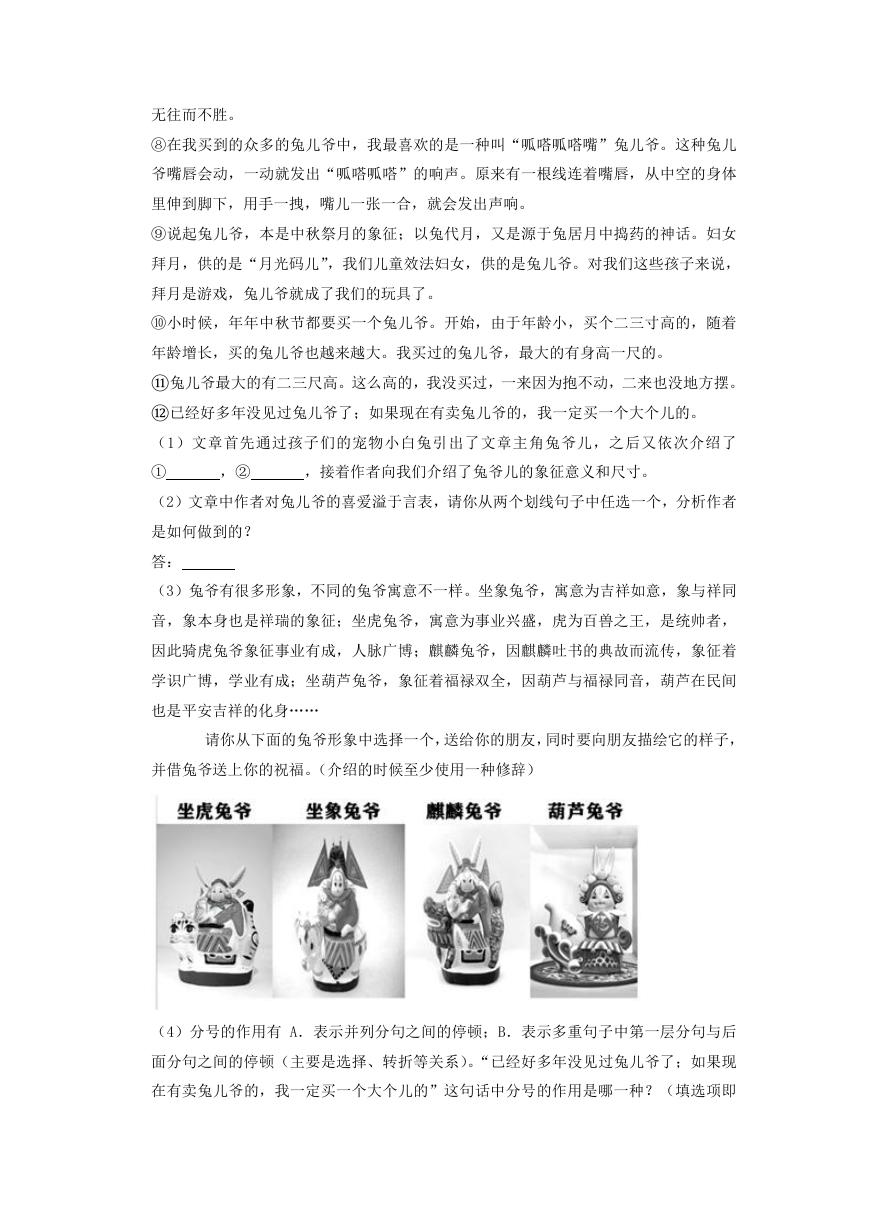

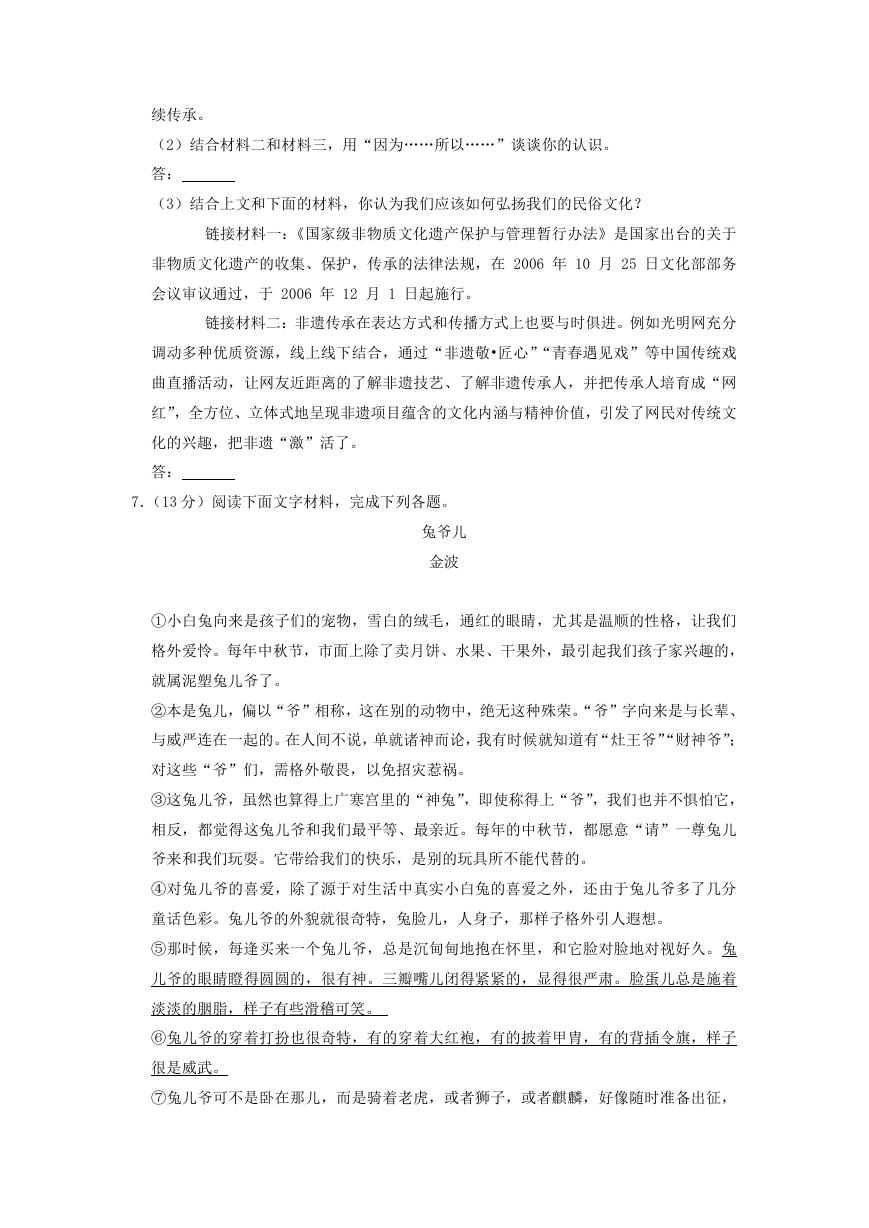

(3)兔爷有很多形象,不同的兔爷寓意不一样。坐象兔爷,寓意为吉祥如意,象与祥同

音,象本身也是祥瑞的象征;坐虎兔爷,寓意为事业兴盛,虎为百兽之王,是统帅者,

因此骑虎兔爷象征事业有成,人脉广博;麒麟兔爷,因麒麟吐书的典故而流传,象征着

学识广博,学业有成;坐葫芦兔爷,象征着福禄双全,因葫芦与福禄同音,葫芦在民间

也是平安吉祥的化身……

请你从下面的兔爷形象中选择一个,送给你的朋友,同时要向朋友描绘它的样子,

并借兔爷送上你的祝福。(介绍的时候至少使用一种修辞)

(4)分号的作用有 A.表示并列分句之间的停顿;B.表示多重句子中第一层分句与后

面分句之间的停顿(主要是选择、转折等关系)。“已经好多年没见过兔儿爷了;如果现

在有卖兔儿爷的,我一定买一个大个儿的”这句话中分号的作用是哪一种?(填选项即

�

可)

答:

(5)请你揣摩一下作者写下最后一句话:“已经好多年没见过兔儿爷了;如果现在有卖

兔儿爷的,我一定买一个大个儿的”时的心理活动。

答:

五、写作任选其一,完成作文。(40 分)

8.(40 分)我国传统文化,内容丰富、形式多样,尤其是各种各样的节日,更是为人们的

生活增添了很多色彩:元宵节可以和家人吃元宵,也可以和朋友看花灯;清明节可以和

家人一起祭祖怀思,也可以和朋友一起出游踏青;中秋节除了赏月、吃月饼,还可以举

办“诗词吟诵会”……节日长假,我们可以参与传统民俗活动,也可以采用现代的方式

出游放松,无论哪一种方式,节日里总有一些记得记录的故事发生。请以“节日里的故

事”为题,完成作文。

要求:作文内容积极向上;字数在 600 字以上;文章中不要出现真实的人名、学

校。

9.《骑鹅旅行记》讲述了 14 岁男孩尼尔斯骑在鹅背上,跟随大雁走南闯北,周游各地的故

事。历险过程中,他看到了祖国的奇峰异川、旖旎风光,学习了祖国的地理历史,听了

许多故事传说,也饱尝了不少风险和苦难。请你展开想象的翅膀想象一下,如果尼尔斯

来到了中国,碰巧赶上我国的某个节日,而你也恰巧在参与节日活动,你们之间会发生

什么有趣的故事呢?请你设定中心,自拟题目,写一个故事。

要求:作文内容积极向上;字数在 600 字以上;文章中不要出现真实的人名、学

校。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc