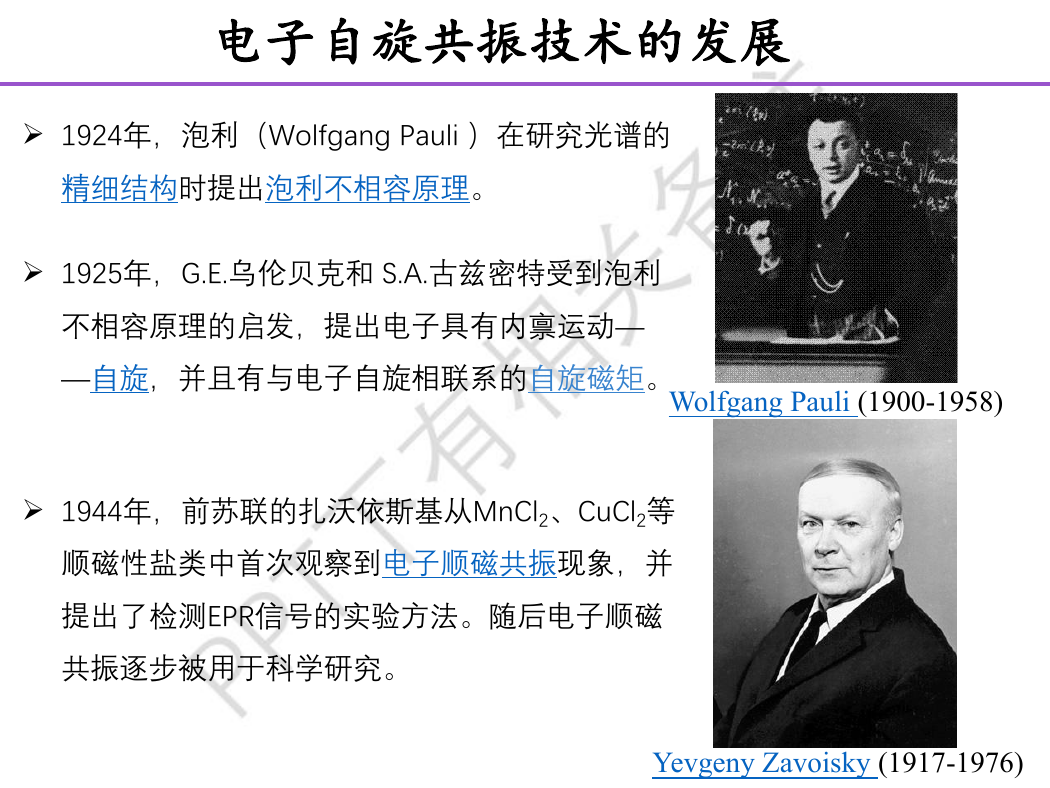

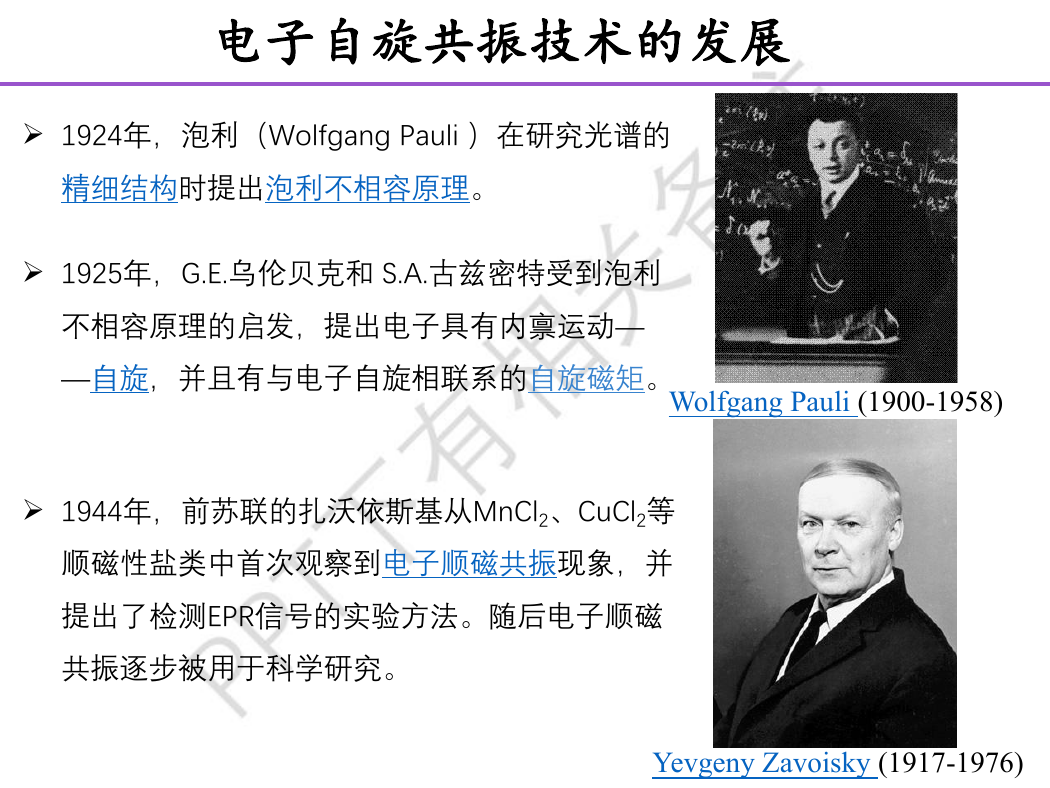

电子自旋共振技术的发展

Ø 1924年,泡利(Wolfgang Pauli )在研究光谱的

精细结构时提出泡利不相容原理。

Ø 1925年,G.E.乌伦贝克和 S.A.古兹密特受到泡利

不相容原理的启发,提出电子具有内禀运动—

—自旋,并且有与电子自旋相联系的自旋磁矩。

Wolfgang Pauli (1900-1958)

Ø 1944年,前苏联的扎沃依斯基从MnCl2、CuCl2等

顺磁性盐类中首次观察到电子顺磁共振现象,并

提出了检测EPR信号的实验方法。随后电子顺磁

共振逐步被用于科学研究。

Yevgeny Zavoisky (1917-1976)

�

内容

电子自旋共振(ESR)

(Electron Spin Resonance)

电子顺磁共振(EPR)

(Electron Paramagnetic Resonance)

电子磁共振(EMR)

(Electron Magnetic Resonance)

l ESR基本原理和特点

l ESR仪器构造和实验方法

l ESR在催化研究中的应用实例分析

�

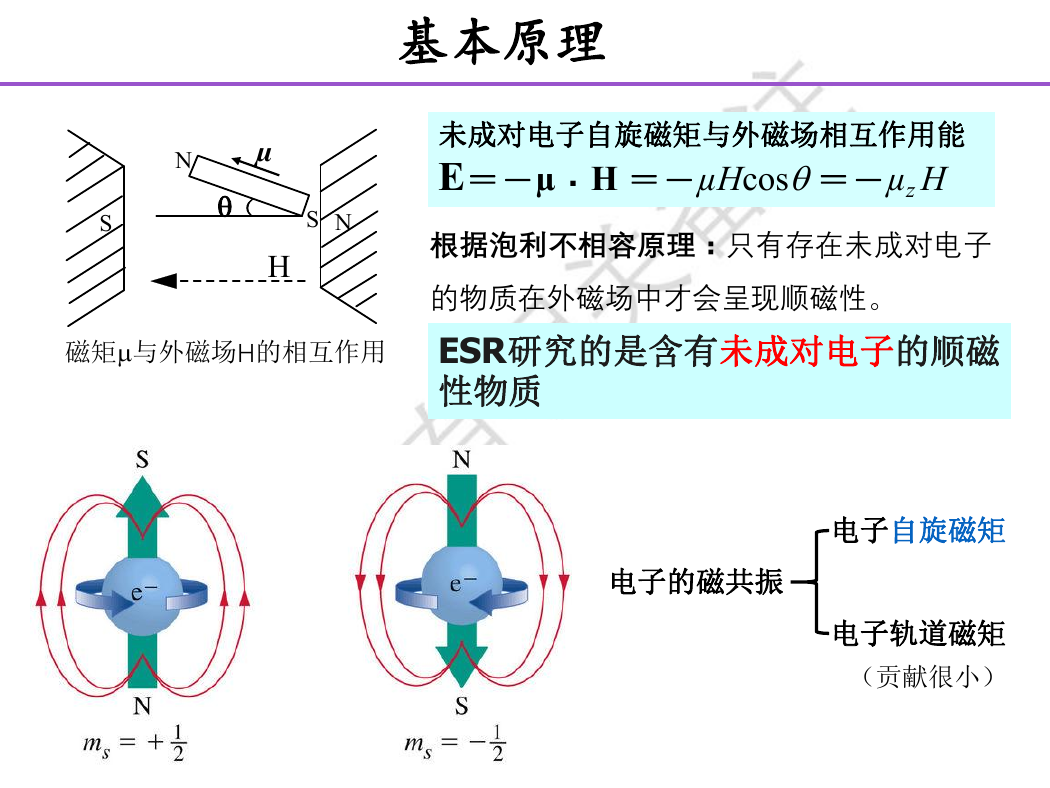

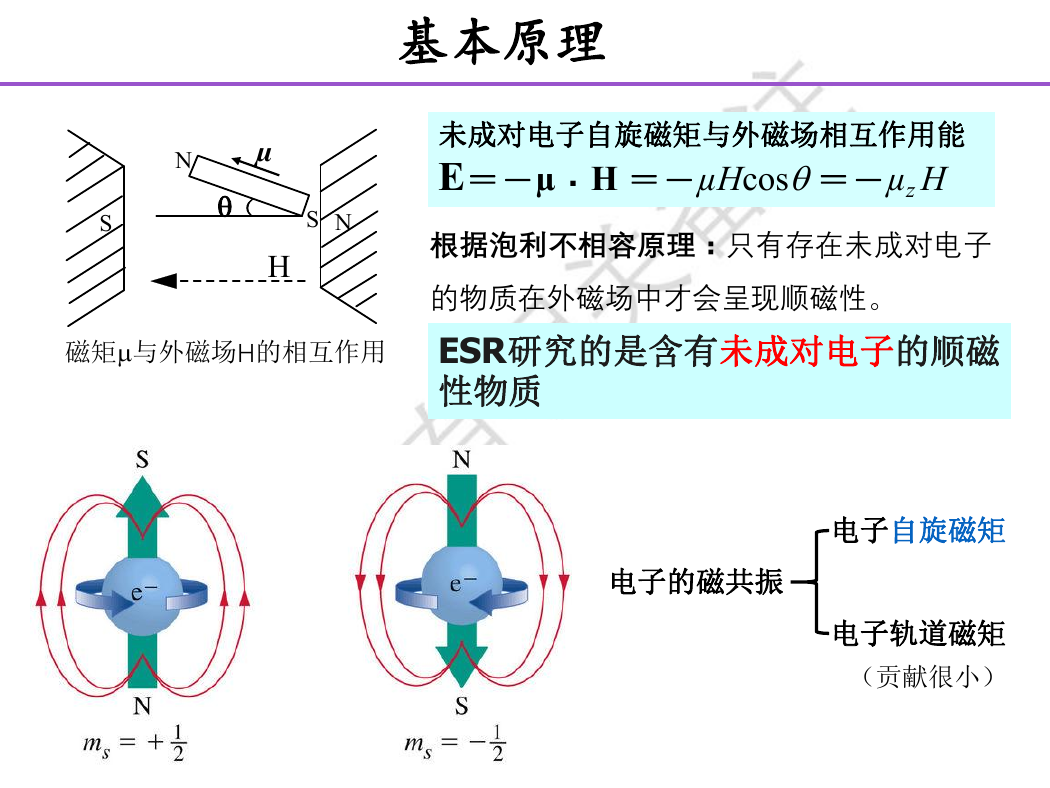

基本原理

N

µ

q(

H

S

N

S

磁矩与外磁场H的相互作用

未成对电子自旋磁矩与外磁场相互作用能

E=-µ ▪ H =-µHcosq =-µz H

根据泡利不相容原理:只有存在未成对电子

的物质在外磁场中才会呈现顺磁性。

ESR研究的是含有未成对电子的顺磁

性物质

电子的磁共振

电子自旋磁矩

电子轨道磁矩

(贡献很小)

�

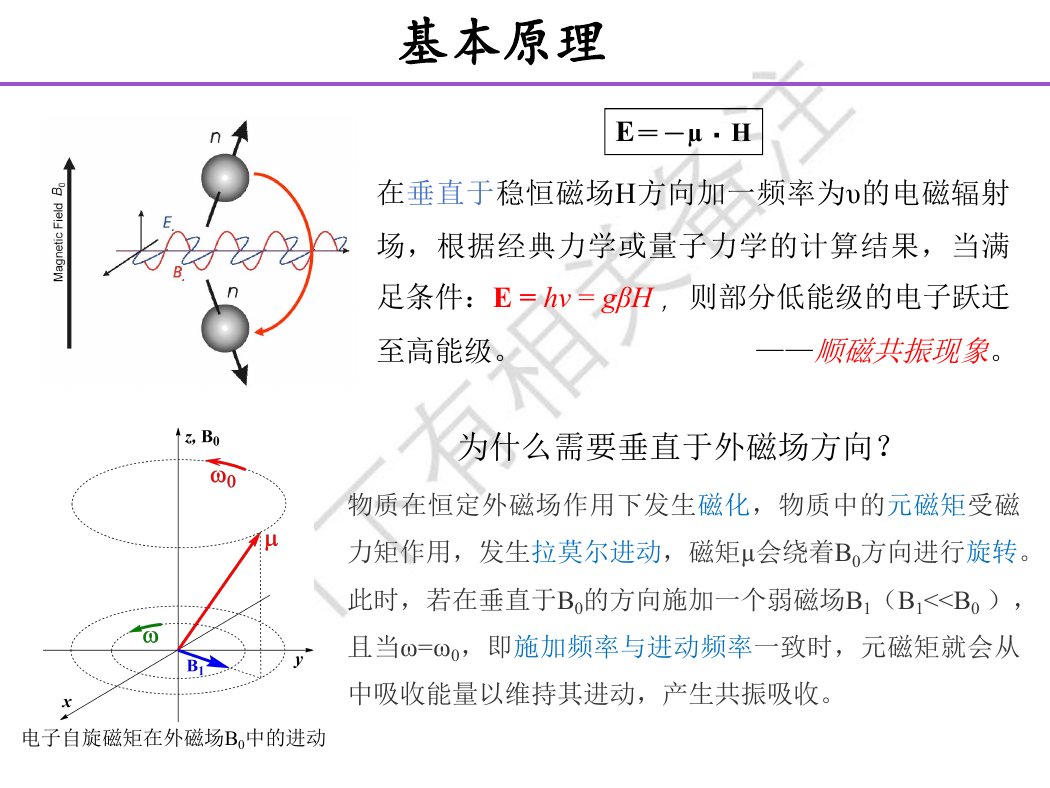

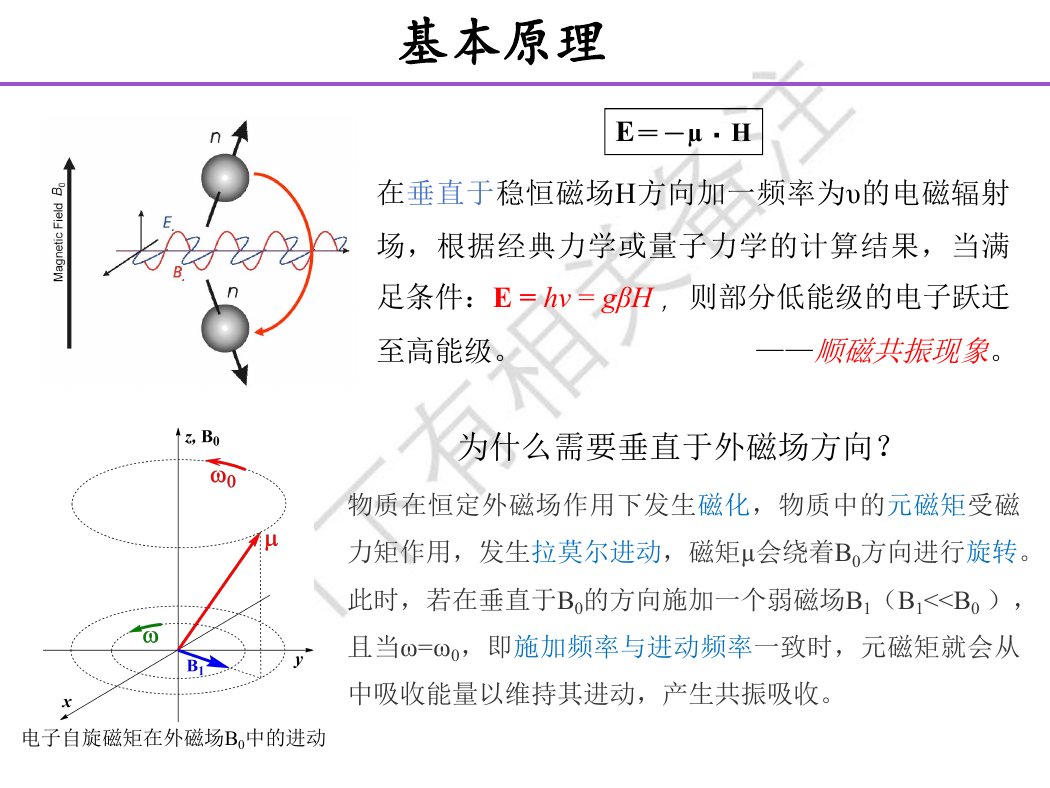

基本原理

E=-µ ▪ H

在垂直于稳恒磁场H方向加一频率为υ的电磁辐射

场,根据经典力学或量子力学的计算结果,当满

足条件:E = hν = gβH ,则部分低能级的电子跃迁

至高能级。 ——顺磁共振现象。

为什么需要垂直于外磁场方向?

物质在恒定外磁场作用下发生磁化,物质中的元磁矩受磁

力矩作用,发生拉莫尔进动,磁矩µ会绕着B0方向进行旋转。

此时,若在垂直于B0的方向施加一个弱磁场B1(B1<

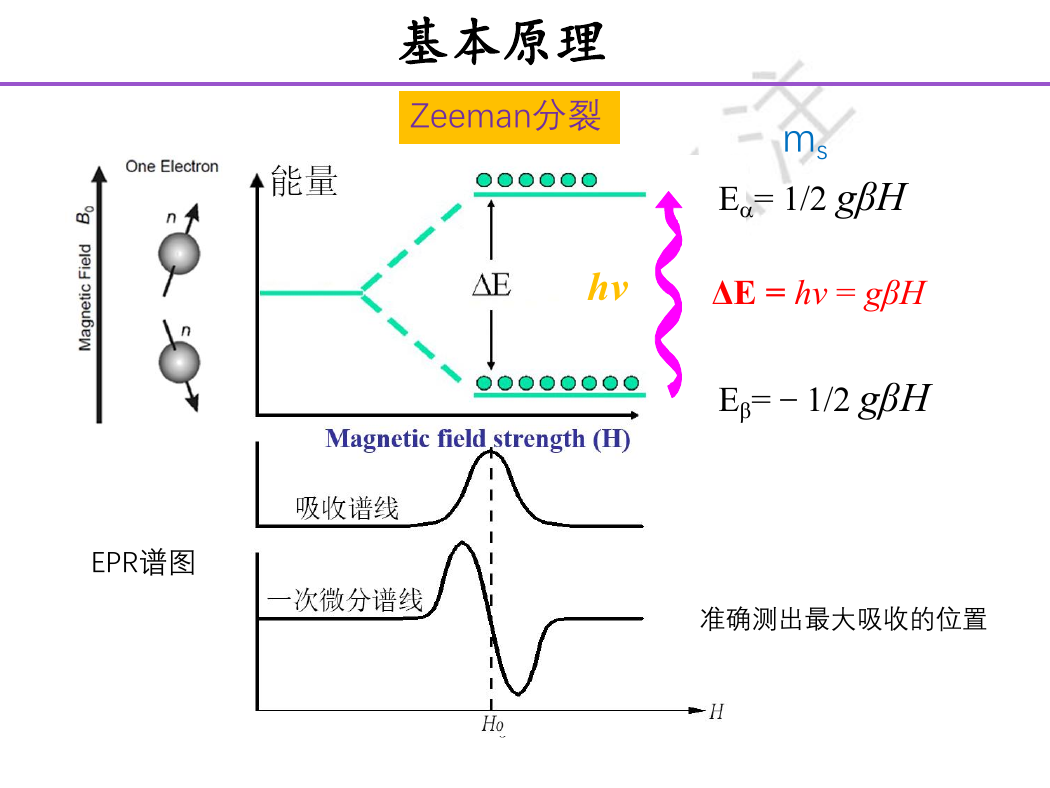

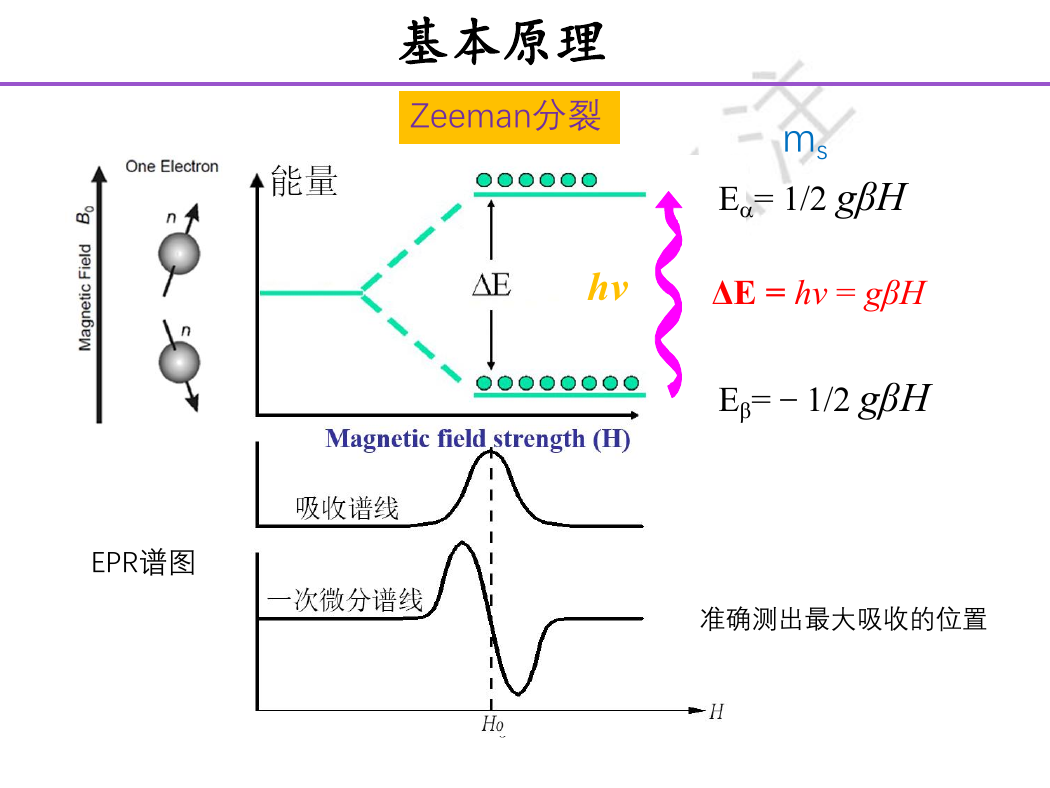

基本原理

Zeeman分裂

1896年8月的一天,荷兰物理学家Zeeman把一盏燃烧着钠的本生灯

(Bunsen burner)放到了电磁铁的两极间,奇妙的事情发生了:原本是单

一谱线的钠光谱一下裂变成了三条!进一步的研究揭示了这一现象的奥秘:

原来钠原子的电子能级在磁场的作用下产生了分裂,电子在不同能级间的

跃迁就发出了三种不同波长的光。这一现象被命名为Zeeman分裂,Zeeman

本人也因此获得 1902 年的诺贝尔物理奖。

�

基本原理

Zeeman分裂

ms

E= 1/2 gβH

hv

ΔE = hν = gβH

Eβ=-1/2 gβH

EPR谱图

准确测出最大吸收的位置

�

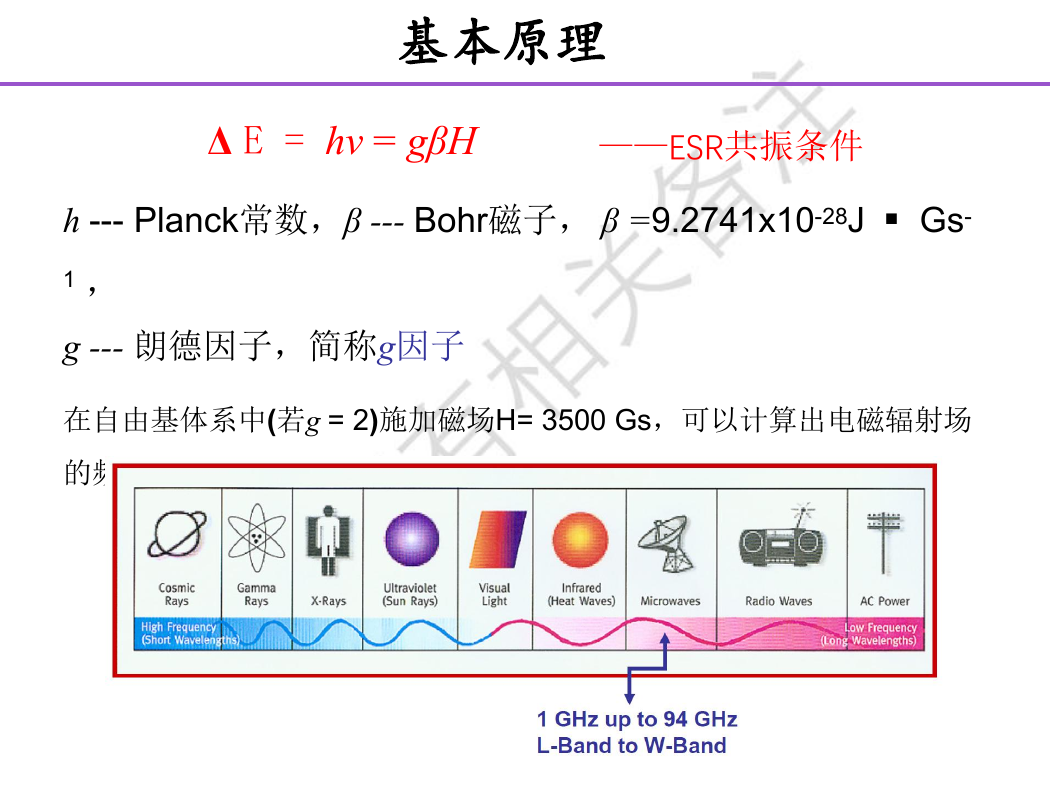

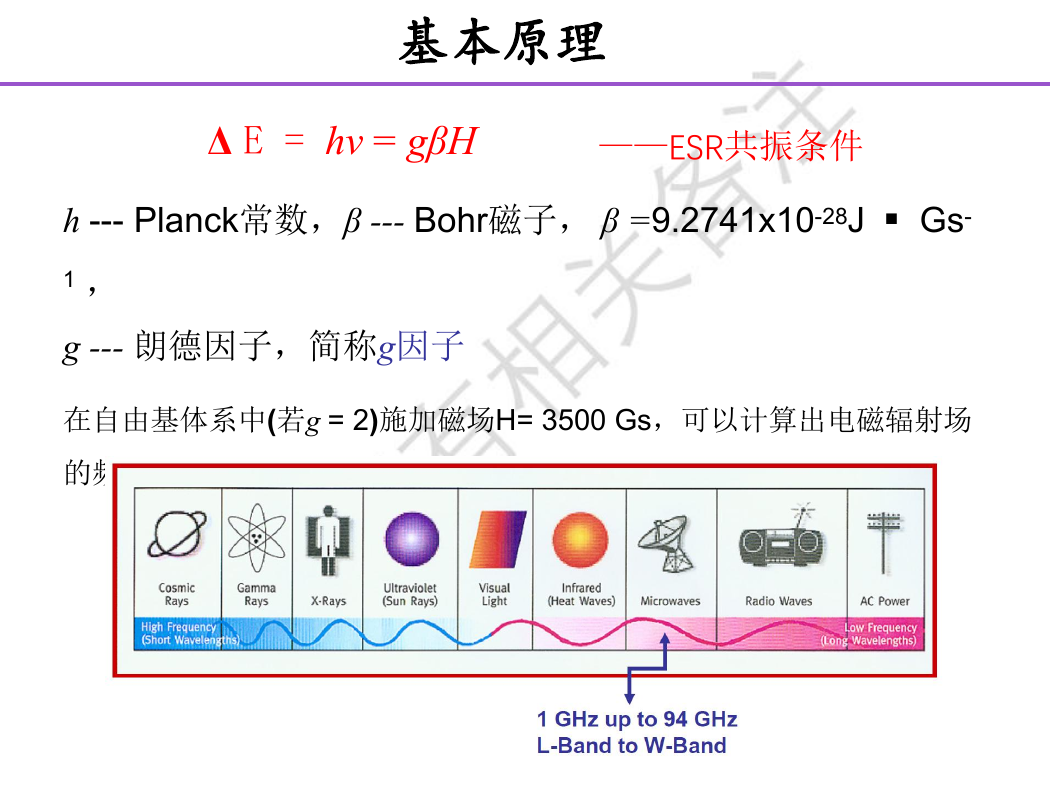

基本原理

Δ E = hν = gβH

——ESR共振条件

h --- Planck常数,β --- Bohr磁子, β =9.2741x10-28J ▪ Gs-

1 ,

g --- 朗德因子,简称g因子

在自由基体系中(若g = 2)施加磁场H= 3500 Gs,可以计算出电磁辐射场

的频率υ =9.79 GHz,该频率属于微波频率范围。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc