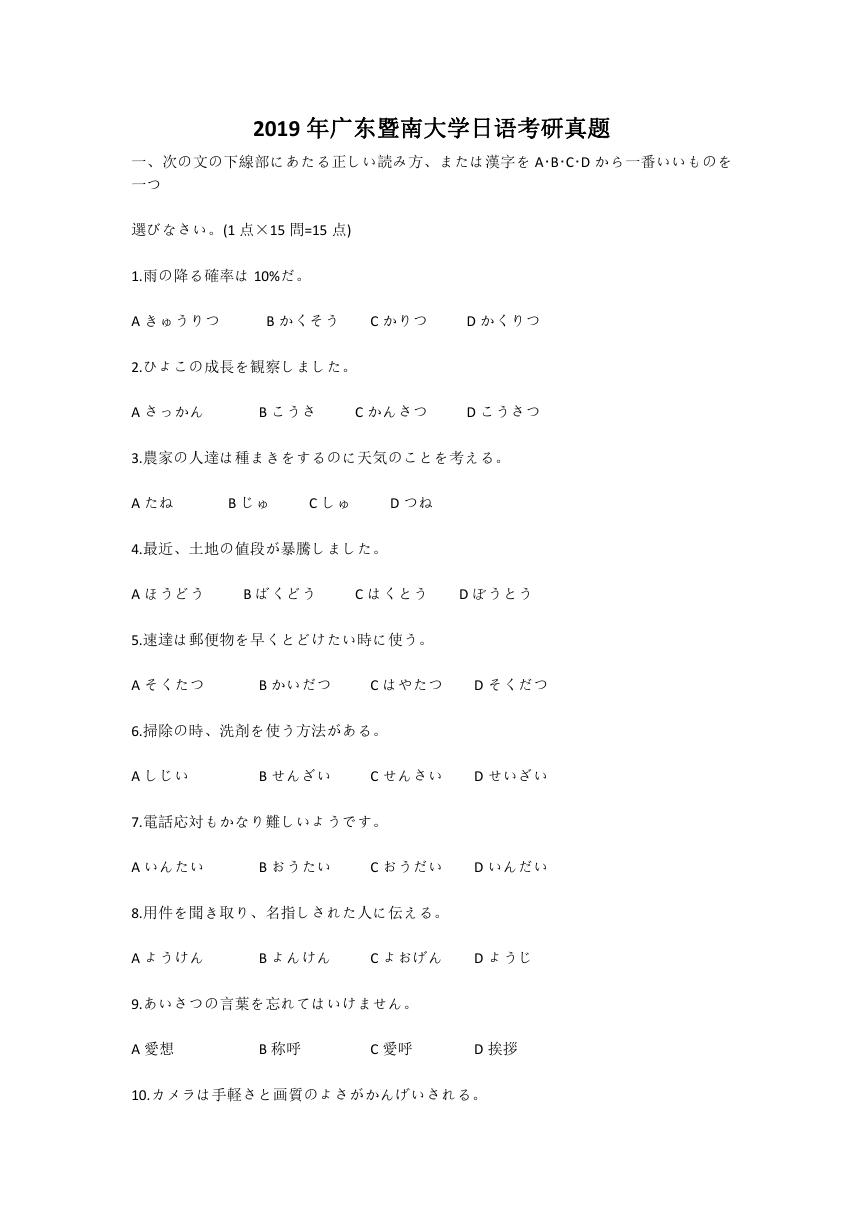

2019 年广东暨南大学日语考研真题

一、次の文の下線部にあたる正しい読み方、または漢字を A・B・C・D から一番いいものを

一つ

選びなさい。(1 点×15 問=15 点)

1.雨の降る確率は 10%だ。

A きゅうりつ

B かくそう

C かりつ

D かくりつ

2.ひよこの成長を観察しました。

A さっかん

B こうさ

C かんさつ

D こうさつ

3.農家の人達は種まきをするのに天気のことを考える。

A たね

B じゅ

C しゅ

D つね

4.最近、土地の値段が暴騰しました。

A ほうどう

B ばくどう

C はくとう

D ぼうとう

5.速達は郵便物を早くとどけたい時に使う。

A そくたつ

B かいだつ

C はやたつ

D そくだつ

6.掃除の時、洗剤を使う方法がある。

A しじい

B せんざい

C せんさい

D せいざい

7.電話応対もかなり難しいようです。

A いんたい

B おうたい

C おうだい

D いんだい

8.用件を聞き取り、名指しされた人に伝える。

A ようけん

B よんけん

C よおげん

D ようじ

9.あいさつの言葉を忘れてはいけません。

A 愛想

B 称呼

C 愛呼

D 挨拶

10.カメラは手軽さと画質のよさがかんげいされる。

�

A 歓慶

B 歓迎

C 喜歓

D 関係

11.あさくさは庶民の町として知られている。

A 秋菊

B 蜻蛉

C 春花

D 浅草

12.相撲のしょうぶは行司によって、判定される。

A 菖蒲

B 勝手

C 勝負

D 上台

13.先進的な設備とぎじゅつをとり入れている。

A 技術

B 手術

C 記述

D 術師

14.私の行くとこやは大通りにある。

A 髪屋

B 八百屋

C 床屋

D 花屋

15.工場の敷地めんせきはどのぐらいでしょうか。

A 面対

B 用量

C 面積

D 寛度

二、次の文の

に入れるのに、最もよいものを A・B・C・D から一つ選びなさい。

(1 点×15 問=15 点)

1.あの人は病気ではない_____薬をたくさん飲んでいます。

A ので

B ために

C のに

D から

2.田中さんは勉強もできる_____、スポーツもできます。

A と

B で

C に

D し

3.その店は買い物客_____込んでいます。

A で

B に

C を

D と

4.どんな人_____できますよ。簡単ですから。

A か B でも C では D ほど

5.この本には知らないこと_____書いてあります。

�

A ばかり

B までに

C しか D にも

6.「ぜんぶすてますか。」

「いいえ、いらないもの_____すてます」

A しか B だけ C くらい D まで

7.きょうはさむいので、かぜをひいて_____そうです。

A しまい B み C いき D おき

8.大山さんは今部屋にいません。ドアに鍵がかけて_____。

A します B なります C います

D あります

9._____練習しても、テニスがうまくなりません。

A どんなに

B だれ

C どこかへ

D なにも

10.あなたが_____女だったら、どんなことがしたいですか。

A もし

B もちろん C たまに

D ぜひ

11.主人は仕事を休んで、家でごろごろしています。_____、お宅のみなさんはお元気です

か。

A ところ B ところが

C ところを

D ところで

12.日本の自然は一年じゅう美しいが、_____秋はすばらしい。

A 必ず

B ぜひ

C 特に

D はっきり

13.あしたは、_____はやく来てください。忙しいですから。

A それほど

B とうとう

C やっと

D できるだけ

14.晩ご飯はたいてい家で食べますが、_____レストランで食べることもある。

A たまに

B かなり

C いつも

D たびたび

15.こちらはわたしのむすこで_____。

�

A おります B ございます C いらっしゃいます D まいります

三、次の各文章を読んで、後の質問に答えなさい。答えは A・B・C・D からいちばんいいの

を一つ選びなさい。(1 点×15 問=15 点)

( 1 )

日本にやって来たフランス人が、五月五日は、なぜ、祭日なのか、とたずねた。

「子供の日です」

と、わたしは答えた。

「わたしの国にはこんな心やさしい祭日はない」

と、フランス人は、①ためいきをもらした。彼は、ある遊園地に行って、これはどうい

うところか、と質問した。

「子供の国です」

と、私は答えた。

「日本は、なんて子供を大切にする国だろう。私の国は、こんな名前の遊園地を聞いた

ことがない」

その、フランス人が、十年日本で暮らしてから、私に言った。

「日本の子供にはたった一日だけ、子供の日があり、子供の国しか、こどものための場

所がないのですね」

「どうも、そうらしいです」

と、私は答えた。

「子供の日が来る」と、私はそのことをいつも思い出すのである。子供の日がなくなり、

三百六十五日を、子供が大人と共有することができればよい。三百六十五日のうち、一

日を、お前のものだと子供に与え、②猫の額ほどの土地を、子供たちに、お前たちのも

のだと与え、三百六十四日は、おれのものだとする大人、大部分の日本の土地から、子

供を追い出した大人、空地には囲いがされ道路は自動車が子供を追い払う。子供の遊び

場は街にはなくなった。私は、③その大人の子供に対する負い目を、この日になると感

じるのである。

(中略)

�

都会の日常では、道路から、広場から、公園の芝生から、子供は追放される。そして、

子供の事故死が空地の放置された冷蔵庫だと報じられる。また、大人の事故死で、孤児

が生まれる。これが、子供の国を一歩出たところで起こっている日常なのである。④子

供は子供らしく、学生は学生らしく、娘は娘らしく、そうした、とりつくろわれた何と

なくまっとうに響く言葉の中で、限りなく差別されて、日本の子供は生活している。そ

して、現在の子供は過保護を受けていると言う⑤神話が、皮肉にも、この日本で語られ

る。過保護が存在しないとは言わない。しかし、過保護は、社会から子供が疎外された

ために、個々の親が一人一人で、自分の子供を守ろうとするところから生まれた反動で

あるだけだ。

実際にあるのは過保護ではなく、子供に対する過干渉だけ。私は、( ⑥ )が、一日だけ

作られる時が来ればいいと思うが。

問 1.下線① の「ためいき」は、この文章ではどのような気持ちを表すか。

A フランスには祭日がなくて残念だ、という気持ち。

B 日本の子供は幸せで、うらやましいという気持ち。

C 日本の子供はフランスの子供より心やさしいと思っている気持ち。

D フランスには「子供の国」という遊園地がないのは残念だ、という気持ち。

問 2.下線②の「猫の額」という慣用句は、何のことのたとえでしょうか。

A 心が小さいこと

B 量が少ないこと

C 面積が小さいこと

D 距離が近いこと

問 3.下線③の「その大人の子供に対する負い目」は、具体的に何を指すか。

A 毎年の五月五日を「子供の日」と定めたこと。

B 子供を日常生活からよく守ること。

C 三百六十五日を、子供と共有することができること。

D 子供の遊び場などを奪ったりして、子供に対して悪いことをしたこと。

問 4.下線④の「子供は子供らしく」と同じ意味の「らしい」が使われる文はどれか。

A 天気予報によると明日は雪らしい。

B その映画は予想以上に面白かったらしく、かれは何度もパンフレットを読み返してい

�

た。

C そこは山の中で、店らしい店が一軒もないへんぴなところだ。

D 向こうから歩いてくるのは田中さんらしい。

問 5.下線⑤の「神話」という言葉は、この文章では、どのような意味で使われているの

か。

A 神様に関する伝説。

B 昔の人が作り、現代までずっと伝えられている昔話。

C 絶対に真実だと考えられがちだが、実は真実ではないこと。

D 我々人間が日常的に考えていること。

問 6.( ⑥ )の中に入れるのに最も適当なものはどれか。

A 子供の日

B 大人の日

C 子供の国

D 大人の国

問 7.この文章に題名をつけるとしたら、次のどれが最も適当か。

A 子供の日について

B 日本の子供とフランスの子供

C 日本の子供が本当に大事にされているのか

D 事故から子供の命を守ろう

問 8.この文章で筆者が最も強く言いたいことは、どのようなことか。

A 日本では、子供の事故死が増えている。

B 日本には「子供の日」と「子供の国」というものがあるということ。

C 日本の子供は他の国の子供より幸せであること。

D 日本の子供は大切にされているように見えるが、実際はそうではないこと。

( 2 )

その教授は人間の脳がどのような作用によって活性化されるのか、という問題について

�

話を進め、交通事故によって脳の一部をひどく損傷してしまった少年の実例を挙げた。

(中略)

少年の脳の損傷具合はかなりひどいものだったので、医師は両親にその旨を告げ、たとえ

手術がうまくいっても植物人間になることは免れないと宣告。①その上で手術をしたわ

けだが、リハビリの段階で、少年に対してできる限りの愛情を注ぐことを、両親に勧めた

らしい。たとえ寝たきりで反応がなくても、一日じゅう手や足をさすってやり、優しく励

ましてやるようにと指示したのである。両親は愚直なまでにこの指示を守り、来る日も来

る日も少年の手足をさすり、励ましつづけたという。( ② )、本来なら障害が起きてし

かるべきであるはずの少年の脳は活発に働き始め、植物人間どころか、退院の日にはジョ

ギングをしても大丈夫なほど回復したのだそうである。

「少年の退院の日は、③まさに感動的でありました。」

と教授は瞳を潤ませながら語っていたが、この実例から彼が引き出した結論(というか未

だ仮定なのかもしれないが)は、人間の脳は“誰かに受け入れられる”と言う前提のもと

に、活発に働くということであった。受け入れられるというのはどうかどういうことか

というと、これはとりもなおさず愛されるということでる。ようするに愛し、愛される

という刺激がなければ、人間の脳は活発に働かないし、創造性も高まらないのである。

問 9.①「その上で手術をした」とはどういうことか。

A 少年の命は助かるがジョキングできるほど回復はしないと言ってから手術をした。

B 少年の脳の損傷がひどいので助かる見込みはないと言ってから手術をした。

C 少年の命は助かっても寝たきりで反応がなくなることを伝えてから手術をした。

D 少年の脳の損傷がひどいが、手術をすれば元どおりになると約束して手術をした。

問 10.( ② )に入る最も適当な言葉はどれか。

A その場合

B そのかわり

C そのとき

D その結果

問 11.③「まさに感動的でありました。」とあるが、何が感動的なのか。

A 退院の日に少年がジョギングをしながら帰ったこと。

B 手術を担当した教授が話しながら瞳を潤ませたこと。

C ひどいけがだったのに手術により障害が防げたこと。

D 親の励ましによって少年が予想以上に回復したこと。

�

( 3 )

「東京は地震が多くてこわい。しかし、関西には大地震は起こらないから安心だ」という

神話は、阪神大震災で崩れ落ちてしまった。地震学者の中には、関西に大地震が起こる

恐れをくり返し訴えていた人もいた。しかし、一般市民も行政も「神話」を信じ、学者の

言葉には大した関心を示さなかったようだ。いつも そう だ。事が起きてからでは遅

い。市民はともかく、せめて行政は先を見通した安全対策をしっかり立ててほしいもの

だ。

問 12.下線「そう」とは、どんなことか。

A 学者が地震の恐れをくり返して訴えていたこと。

B 事が起こるまでは対策を立てないこと。

C「神話」を信じていたこと。

D 関西に大地震が起こる恐れがあること。

( 4 )

「さん」は本来個人の名前につけるものであるのに、グループや組織などにも「さん」がつけ

られることが多い。「東京商事さん」「大阪電気さん」などと言うのは、今や、ふつうのこと

であるが、「NHK さん」「民放(民間放送)さん」とか「国立大学さん」などと言うのも一般化し

つつあるようだ。そして、この傾向は今後も強まるのではないかと思われる。周囲の人

が「さんづけ」をしているのに、自分だけそれをしなければ、相手に失礼ではないか、少

々抵抗はあるが、(

)という心理が働くからだ。今後国際化がいっそう進めば、

近い将来「アメリカさん」「中国さん」などと言うようになるのかもしれない。

①

問 13.( ① )に入れるのに最も適当なものはどれか。

A 「さん」をつけて呼ぶほうがよさそうだ

B 「さん」をつけるのは当然だ

C しかし、「さん」の使いすぎは避けたい

D 失礼でなければかまわない

( 5 )

小学生になったばかりのある日、真新しいランドセルを背負った生徒たちに、教頭先生

が「六年間ずっとランドセルを使ったら、ごほうびをあげましょう。」とおっしゃった。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc