2021-2022 学年江苏省南通市如东县九年级上学期化学第一

次月考试题及答案

一、选择题(12 小题,每小题只有一个正确答案,每题 2 分,共 24 分)

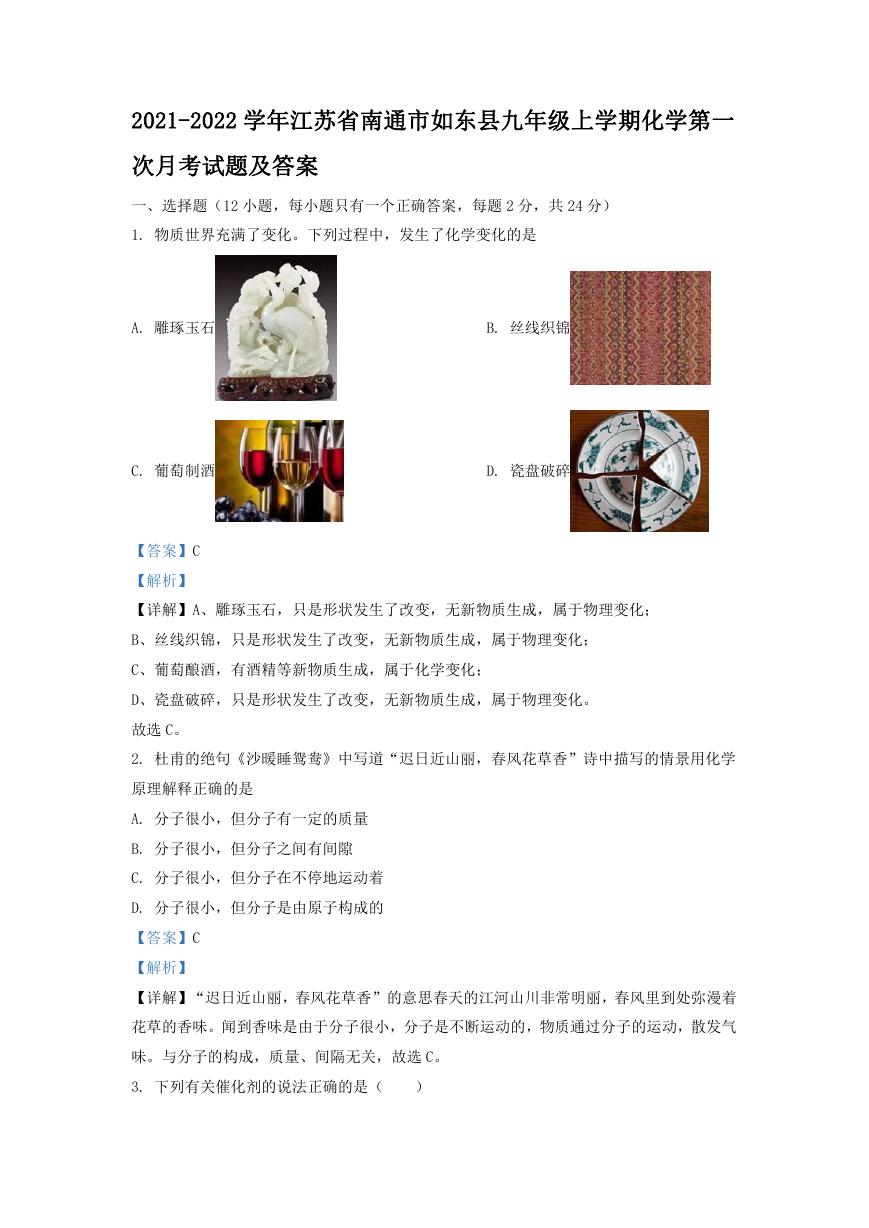

1. 物质世界充满了变化。下列过程中,发生了化学变化的是

A. 雕琢玉石

B. 丝线织锦

C. 葡萄制酒

D. 瓷盘破碎

【答案】C

【解析】

【详解】A、雕琢玉石,只是形状发生了改变,无新物质生成,属于物理变化;

B、丝线织锦,只是形状发生了改变,无新物质生成,属于物理变化;

C、葡萄酿酒,有酒精等新物质生成,属于化学变化;

D、瓷盘破碎,只是形状发生了改变,无新物质生成,属于物理变化。

故选 C。

2. 杜甫的绝句《沙暖睡鸳鸯》中写道“迟日近山丽,春风花草香”诗中描写的情景用化学

原理解释正确的是

A. 分子很小,但分子有一定的质量

B. 分子很小,但分子之间有间隙

C. 分子很小,但分子在不停地运动着

D. 分子很小,但分子是由原子构成的

【答案】C

【解析】

【详解】“迟日近山丽,春风花草香”的意思春天的江河山川非常明丽,春风里到处弥漫着

花草的香味。闻到香味是由于分子很小,分子是不断运动的,物质通过分子的运动,散发气

味。与分子的构成,质量、间隔无关,故选 C。

3. 下列有关催化剂的说法正确的是(

)

�

A. 在化学反应后其质量增加

B. 在化学反应后其质量减少

C. 在化学反应后其化学性质发生了变化

D. 催化剂能改变化学反应速率

【答案】D

【解析】

【分析】催化剂是指能改变化学反应的速率,而自身的质量和化学性质在化学反应前后不变

的物质.

【详解】A、在化学反应后其质量不变,选项 A 错误;

B、在化学反应后其质量不变,选项 B 错误;

C、在化学反应后其化学性质不变,选项 C 错误;

D、催化剂能改变化学反应的速率,选项 D 正确。故选 D。

4. 瘪的乒乓球放入热水中,又鼓起来了。用微粒观解释正确的是

A. 分子间距增大了

B. 分子质量增大了

C. 分子个数增加了

D. 反应生成新物质

【答案】A

【解析】

【详解】变瘪的乒乓球放入热水中,能恢复原状,是因为温度升高,分子间的间隔增大,而

不是分子质量增大,不是分子体积扩大,不是分子个数增多。

故选:A。

5. 某同学在点燃蜡烛时,提出固体石蜡可能变成蒸气才能燃烧。就此看法而言,应属于科

学探究环节中的(

)

A. 提出问题

B. 猜想与假设

C. 进行实验

D. 获得结

论

【答案】B

【解析】

【分析】学探究的主要环节有提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计实验)→进行实验

→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移,据此结合题意进行分析判断。

【详解】根据题意,某同学在点燃蜡烛时,提出固体石蜡可能变成蒸气才能燃烧,提出固体

石蜡可能变成蒸气才能燃烧是猜想与假设环节。

A、“某同学在点燃蜡烛时,提出固体石蜡可能变成蒸气才能燃烧”这一过程,属于科学探

究环节中的猜想与预测,不是提出问题,故选项错误。

�

B、“某同学在点燃蜡烛时,提出固体石蜡可能变成蒸气才能燃烧”这一过程,属于科学探

究环节中猜想与预测,故选项正确。

C、“某同学在点燃蜡烛时,提出固体石蜡可能变成蒸气才能燃烧”这一过程,属于科学探

究环节中的猜想与预测,不属于进行实验,故选项错误。

D、“某同学在点燃蜡烛时,提出固体石蜡可能变成蒸气才能燃烧”这一过程,属于科学探

究环节中的猜想与预测,不是获得结论,故选项错误。

故选 B。

6. 下列物质属于纯净物的是(

)

B. 钢

C. 赤铁矿

D. 金刚石

A. 生铁

【答案】D

【解析】

【详解】A、生铁中主要含有铁和碳等物质,属于混合物;故选项错误;

B、钢中主要含有铁和少量碳等物质,属于混合物;故选项错误;

C、赤铁矿中含有三氧化二铁和其它杂质等物质,属于混合物;故选项错误;

D、金刚石是由一种物质组成的,属于纯净物;故选项正确。

故选:D。

【点睛】解答本题要分析物质是由几种物质组成的,如果只有一种物质组成就属于纯净物。

7. 榴莲被誉为“果中之王”,切开榴莲时可闻到特殊香味,这说明

A. 分子在不断运动

B. 分子质量很小

C. 分子体积很小

D. 分子间

有间隔

【答案】A

【解析】

【详解】我们能闻到榴莲散发出来的特殊香味,是因为榴莲中含有特殊香味的分子在不断地

运动,运动到了我们的鼻子中,说明了分子在不断运动。

点睛:

利用分子与原子的性质分析和解决问题就是指利用分子与原子的“质量小,体积小,总是在

不停的运动,彼此之间有间隔;同种分子(或原子)性质相同,不同种分子(或原子)性质

不同” 。

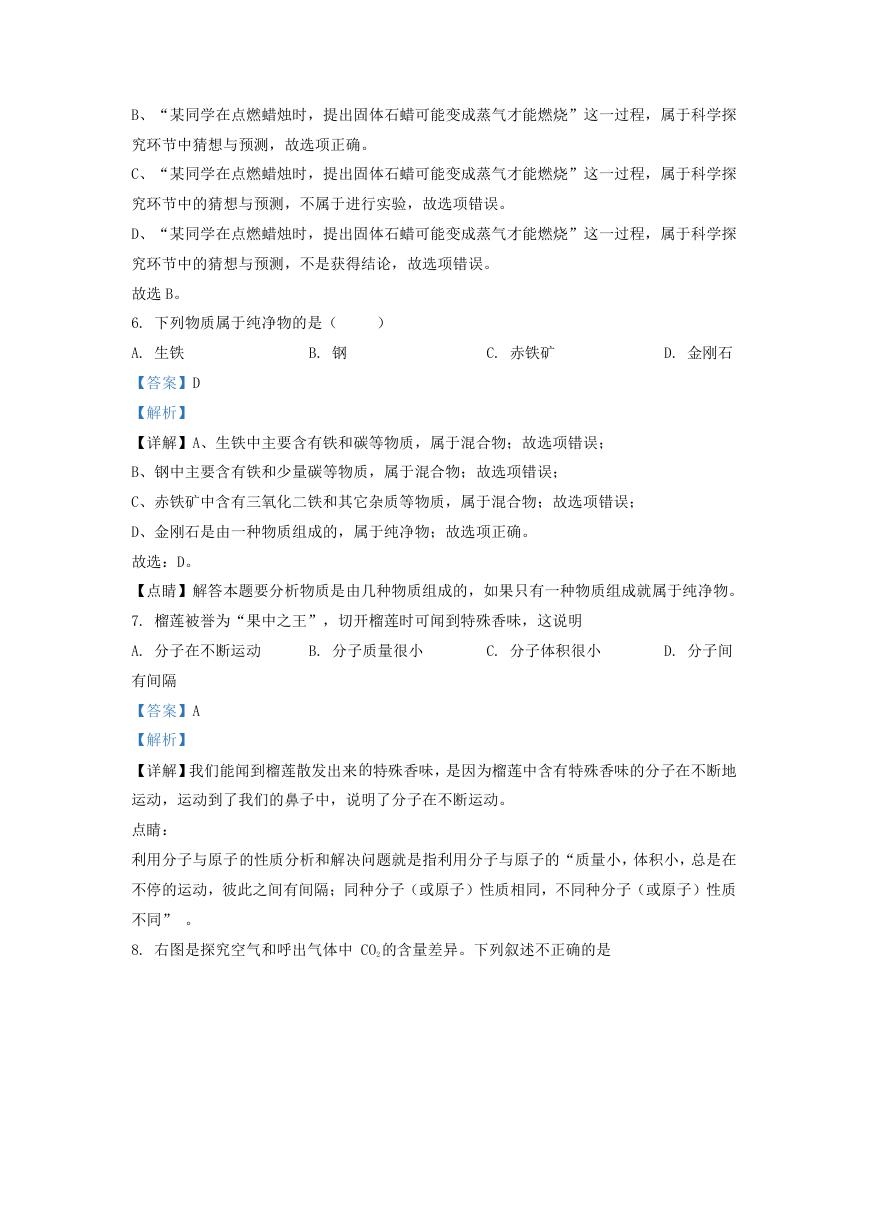

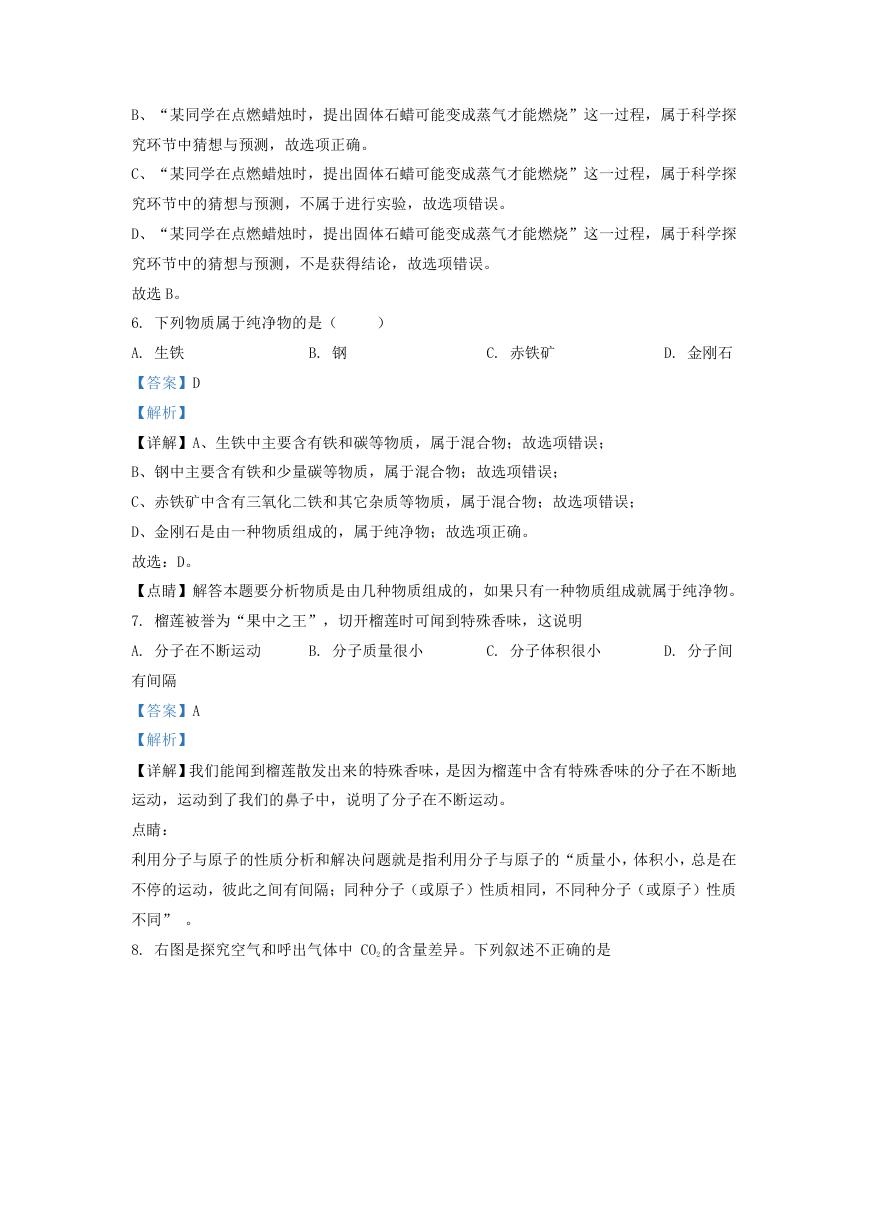

8. 右图是探究空气和呼出气体中 CO2 的含量差异。下列叙述不正确的是

�

A. 滴入的澄清石灰水的滴数要相同

B. 该实验证明呼出气体中 CO2 体积含量比空气大

C. 该实验证明人体呼出的气体是 CO2

D. 滴入石灰水振荡集气瓶有利气液充分接触短时产生更明显现象

【答案】C

【解析】

【详解】A、在实验中要滴入相同数量的石灰水,否则无法判断二氧化碳的含量。故 A 正确;

B、二氧化碳能够使澄清的石灰水变浑浊,二氧化碳越多,石灰水越浑浊。所以可以向气体

中滴入相同数量的澄清的石灰水,通过观察石灰水的浑浊程度,来判断二氧化碳的含量。故

B 正确;

C、通过这个实验只能证明人体呼出的气体中含有二氧化碳。故 C 错误;

D、滴入石灰水后振荡能够缩短反应的时间,使得反应更快的进行。故 D 正确。

故选 C

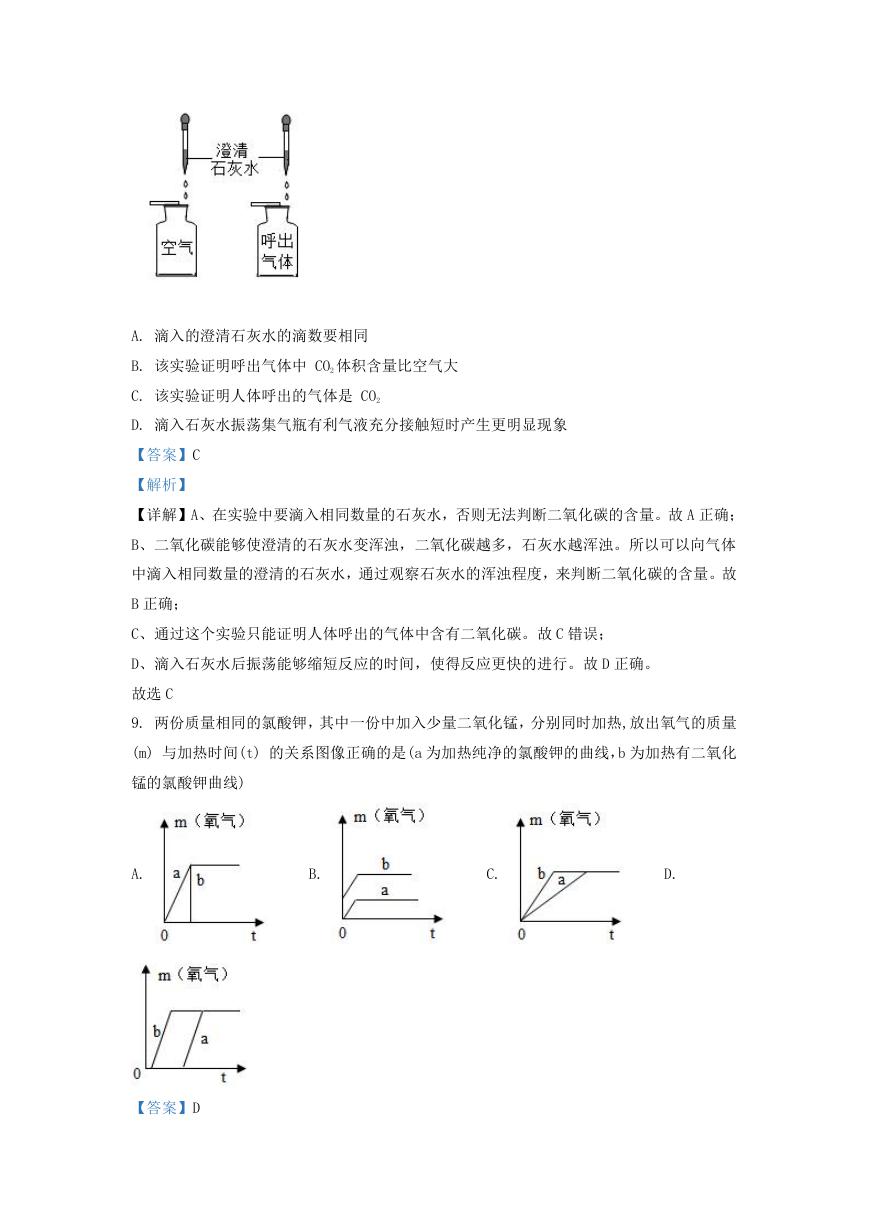

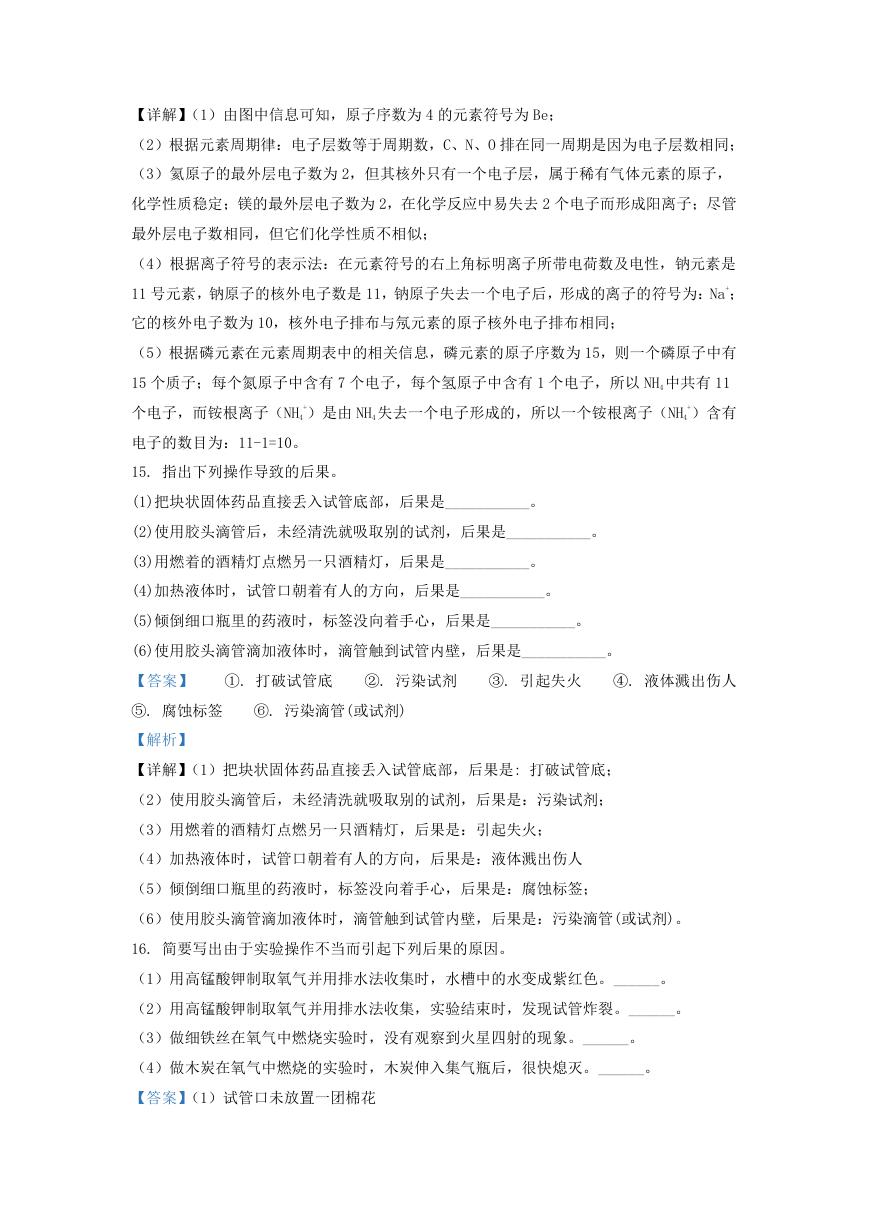

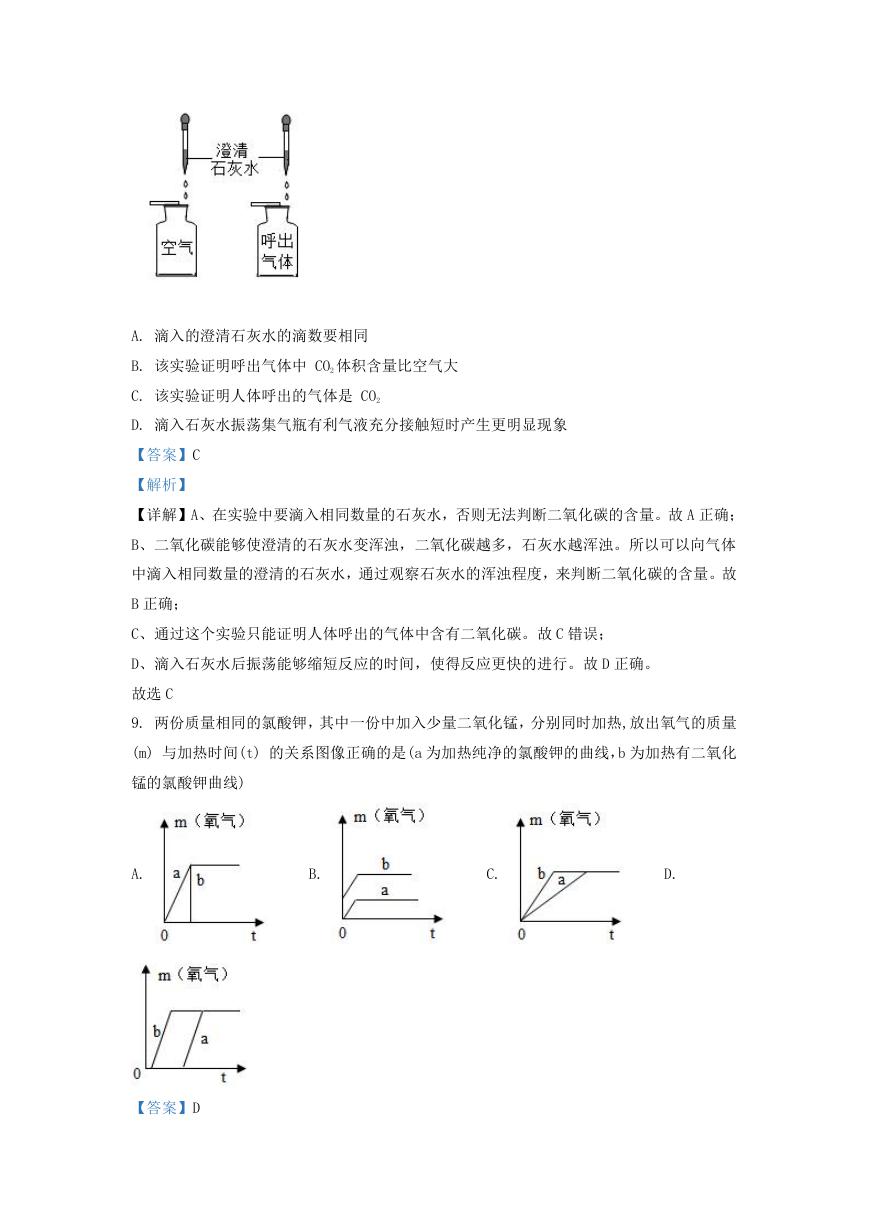

9. 两份质量相同的氯酸钾,其中一份中加入少量二氧化锰,分别同时加热,放出氧气的质量

(m) 与加热时间(t) 的关系图像正确的是(a 为加热纯净的氯酸钾的曲线,b 为加热有二氧化

锰的氯酸钾曲线)

A.

B.

C.

D.

【答案】D

�

【解析】

【分析】

【详解】两份质量相同的氯酸钾,其中一份中加入少量二氧化锰,分别同时加热,放出氧气

的质量相等,a 为加热纯净的氯酸钾产生氧气,需要的时间较长,b 为加热有二氧化锰(催

化剂)的氯酸钾产生的氧气,需要的时间较短,但都需要加热一段时间才能产生氧气;故选:

D。

10. 2020 年 1 月 14 日,C919 大型客机第二架机迎来了进入 2020 年后的第一次飞行。C919

部分机身采用了新型的铝锂合金。铝锂合金中铝(Al)元素与锂(Li)元素的本质区别是(

)

A. 相对原子质量不同

C. 原子的电子数不同

【答案】D

【解析】

B. 原子的中子数不同

D. 原子的质子数不同

【详解】元素是质子数(即核电荷数)相同的一类原子的总称,不同种元素最本质的区别是

质子数(即核电荷数)不同,所以铝元素与锂元素的本质区别是质子数(即核电荷数)不同,

故选:D。

11. 某同学用量筒量取水时,开始平视读数为 20mL,倒出部分水后再俯视读数为 15mL。该

同学倒出水的实际体积为

A. 等于 5mL

B. 大于 5mL

C. 小于 5mL

D. 无法确

定

【答案】B

【解析】

【详解】用量筒量取液体时,量筒要放平,读数时视线应与凹液面最低处相平;如果仰视液

面,读数比实际偏低,若俯视液面,读数比实际偏大。

某同学用量筒量液体,开始平视读数为 20mL;倒出一部分液体后俯视,读数为 15mL,其读

数会比实际偏大,那么实际体积应小于 15mL;则该学生实际倾倒的液体体积大于 5mL。

故选:B。

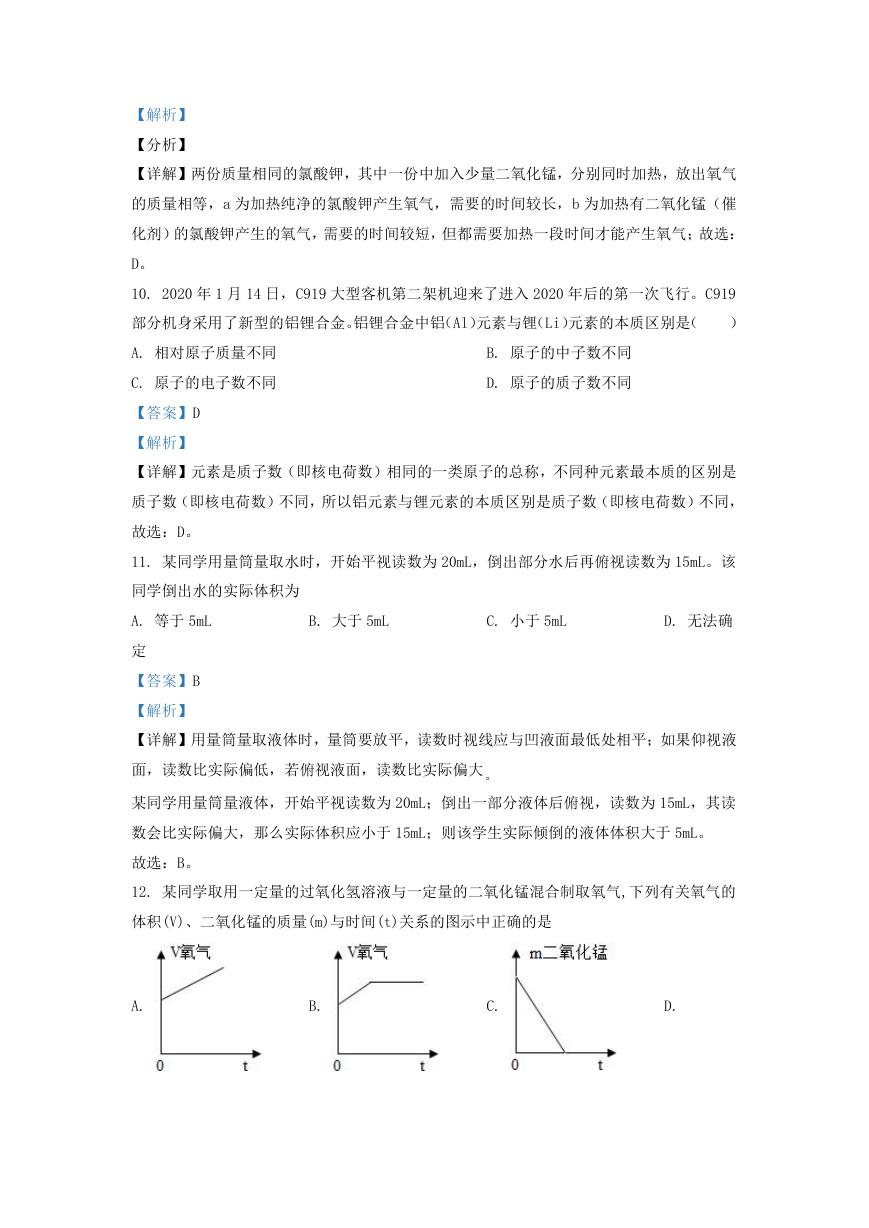

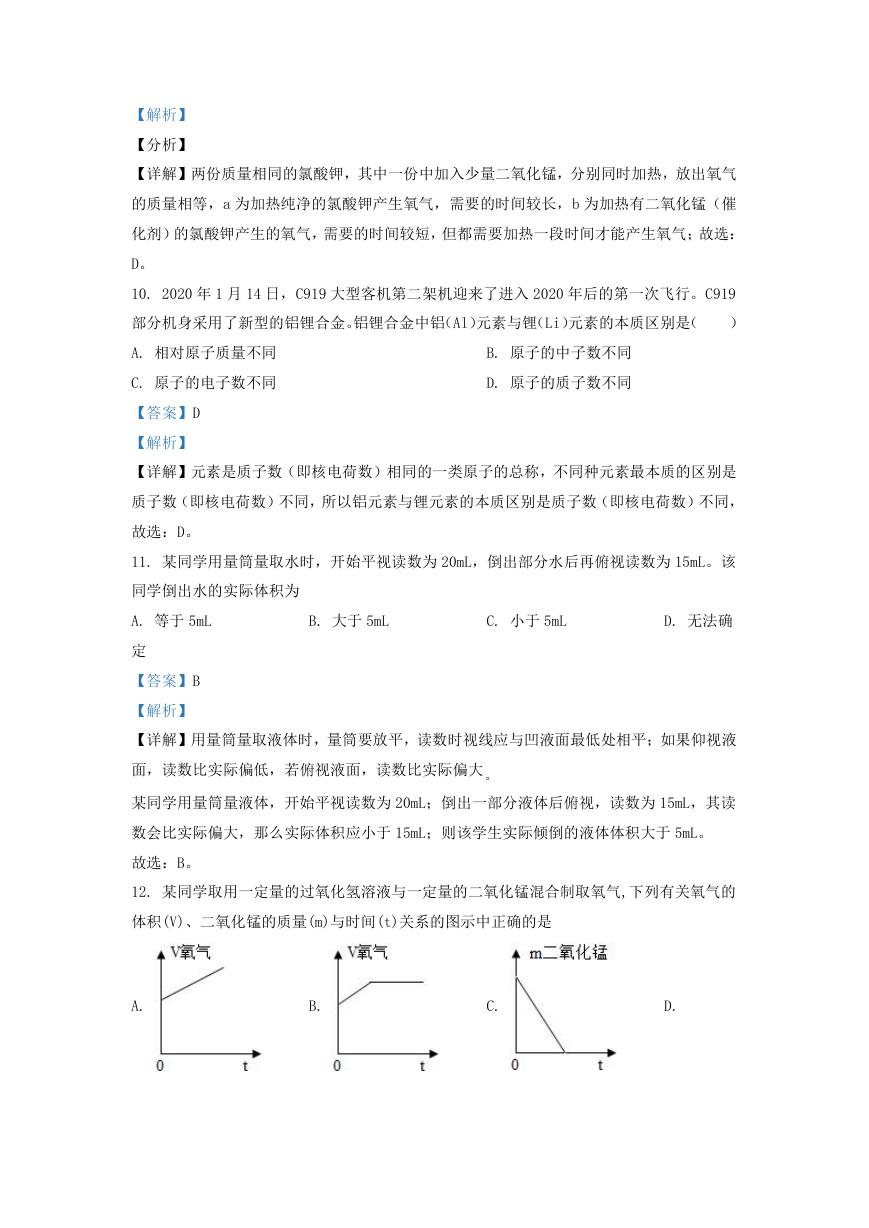

12. 某同学取用一定量的过氧化氢溶液与一定量的二氧化锰混合制取氧气,下列有关氧气的

体积(V)、二氧化锰的质量(m)与时间(t)关系的图示中正确的是

A.

B.

C.

D.

�

【答案】D

【解析】

【详解】A、开始时没有氧气的产生,故氧气初始体积为 0,一定质量的过氧化氢产生的氧

气不能无限增多,错误;

B、开始时没有氧气的产生,故氧气初始体积为 0,错误;

C、二氧化锰是该反应的催化剂,其质量保持不变,错误;

D、二氧化锰是该反应的催化剂,其质量保持不变,正确;

故选 D。

二、非选择题(6 小题,文字表达式每空 2 分,其余每空 1 分)

13. 我们学习了很多概念,对于概念我们要在理解的基础上进行运用。

(1)分子是保持物质化学性质的最小粒子,则氢气的化学性质是由______(填具体名称)

保持的。而金属汞是由汞原子直接构成的,则保持了汞的化学性质的粒子是______(填具体

名称)。

(2)构成物质的粒子有______、原子和离子。原子得失电子变成离子,元素种类______(选

填“改变”或“不变”)。

(3)分子是由原子构成的。一个二氧化碳分子是由______构成的。

(4)氢气和氮气反应生成氨气,从微观角度看,在该反应前后没有变化的是______(填具

体名称)。

(5)宏观上,物质是由元素组成的。四氧化三铁是由______(填具体名称)组成的。富硒

苹果中“硒”是指______(选填“原子”或“元素”)。

【答案】(1)

①. 氢气分子

②. 汞原子

(2)

①. 分子

②. 不变

(3)1 个碳原子和 2 个氧原子

(4)氢原子和氮原子

(5)

①. 铁元素和氧元素

②. 元素

【解析】

【分析】

【小问 1 详解】

�

氢气由氢气分子构成,化学性质是由氢气分子保持的。金属汞是由汞原子直接构成,保持了

汞的化学性质的粒子是汞原子。

【小问 2 详解】

构成物质的粒子有分子、原子和离子。元素是具有相同质子数的一类原子的总称,原子变为

离子时质子数不变,所以元素种类不变。

【小问 3 详解】

一个二氧化碳分子是由 1 个碳原子和 2 个氧原子构成的。

【小问 4 详解】

原子是化合变化中的最小微粒,化学反应前后没有改变,所以该反应前后没有变化的是氢原

子和氮原子。

【小问 5 详解】

四氧化三铁是由铁元素和氧元素组成的。富硒苹果中“硒”是指含有“硒”元素。

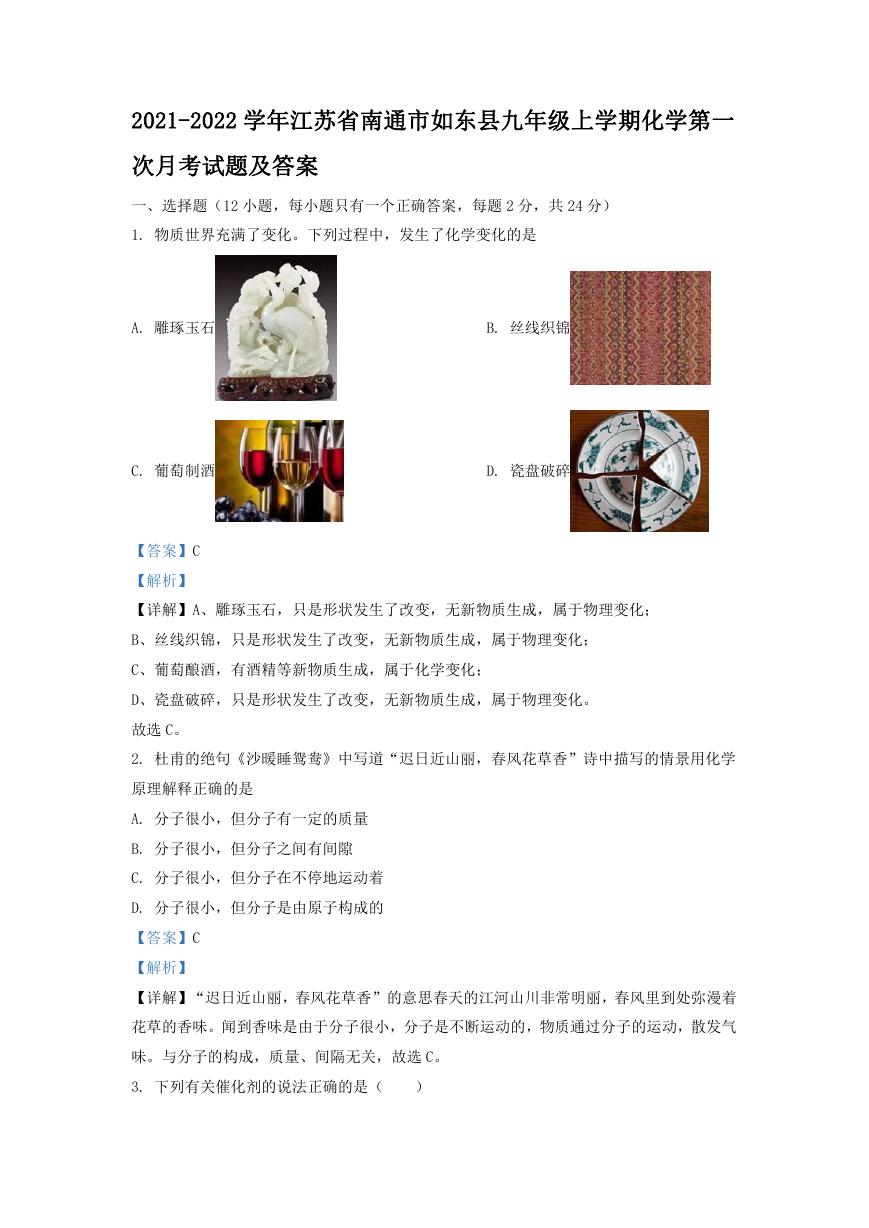

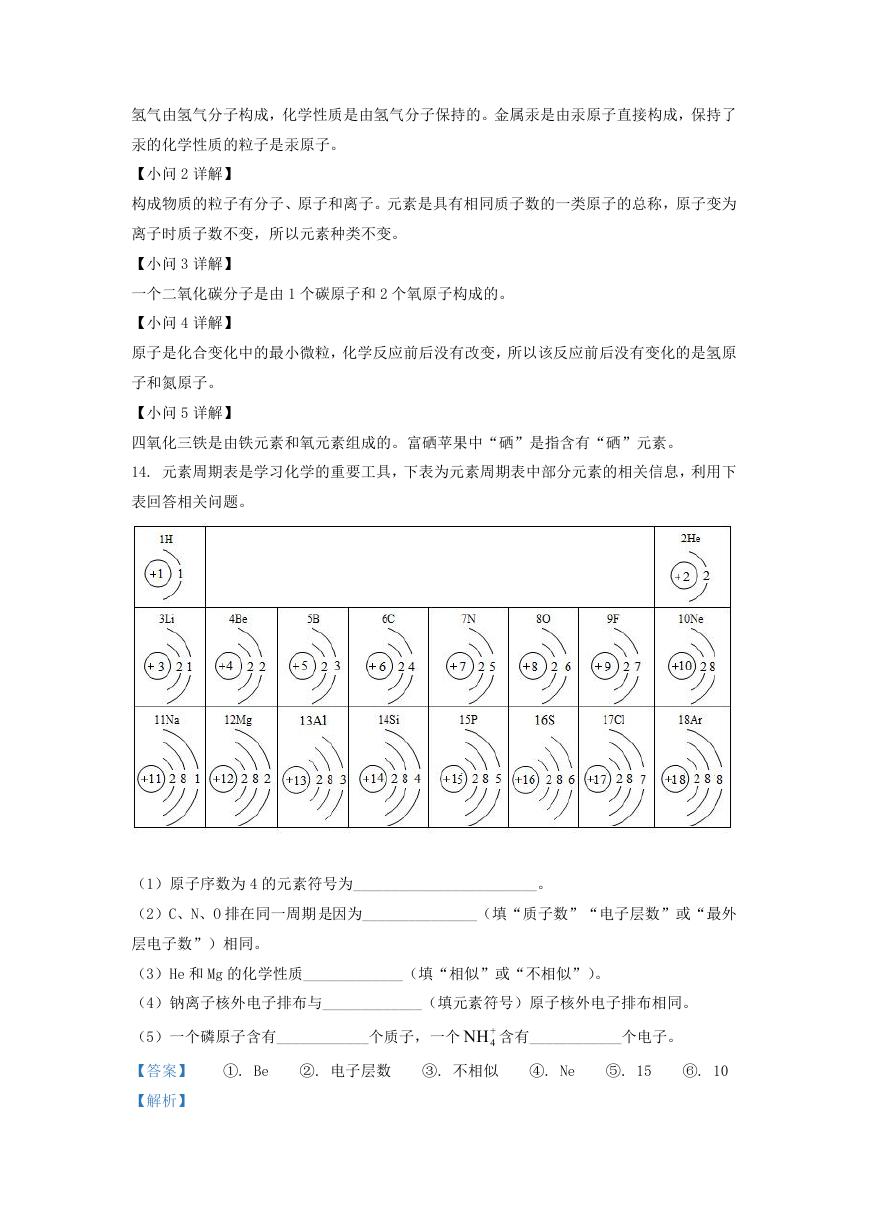

14. 元素周期表是学习化学的重要工具,下表为元素周期表中部分元素的相关信息,利用下

表回答相关问题。

(1)原子序数为 4 的元素符号为________________________。

(2)C、N、O 排在同一周期 是因为_______________(填“质子数”“电子层数”或“最外

层电子数”)相同。

(3)He 和 Mg 的化学性质_____________(填“相似”或“不相似”)。

(4)钠离子核外电子排布与_____________(填元素符号)原子核外电子排布相同。

(5)一个磷原子含有____________个质子,一个 +

4NH 含有____________个电子。

【答案】

①. Be

②. 电子层数

③. 不相似

④. Ne

⑤. 15

⑥. 10

【解析】

�

【详解】(1)由图中信息可知,原子序数为 4 的元素符号为 Be;

(2)根据元素周期律:电子层数等于周期数,C、N、O 排在同一周期是因为电子层数相同;

(3)氦原子的最外层电子数为 2,但其核外只有一个电子层,属于稀有气体元素的原子,

化学性质稳定;镁的最外层电子数为 2,在化学反应中易失去 2 个电子而形成阳离子;尽管

最外层电子数相同,但它们化学性质不相似;

(4)根据离子符号的表示法:在元素符号的右上角标明离子所带电荷数及电性,钠元素是

11 号元素,钠原子的核外电子数是 11,钠原子失去一个电子后,形成的离子的符号为:Na+;

它的核外电子数为 10,核外电子排布与氖元素的原子核外电子排布相同;

(5)根据磷元素在元素周期表中的相关信息,磷元素的原子序数为 15,则一个磷原子中有

15 个质子;每个氮原子中含有 7 个电子,每个氢原子中含有 1 个电子,所以 NH4 中共有 11

个电子,而铵根离子(NH4

+)是由 NH4 失去一个电子形成的,所以一个铵根离子(NH4

+)含有

电子的数目为:11-1=10。

15. 指出下列操作导致的后果。

(1)把块状固体药品直接丢入试管底部,后果是___________。

(2)使用胶头滴管后,未经清洗就吸取别的试剂,后果是___________。

(3)用燃着的酒精灯点燃另一只酒精灯,后果是___________。

(4)加热液体时,试管口朝着有人的方向,后果是___________。

(5)倾倒细口瓶里的药液时,标签没向着手心,后果是___________。

(6)使用胶头滴管滴加液体时,滴管触到试管内壁,后果是___________。

【答案】

①. 打破试管底

②. 污染试剂

③. 引起失火

④. 液体溅出伤人

⑤. 腐蚀标签

⑥. 污染滴管(或试剂)

【解析】

【详解】(1)把块状固体药品直接丢入试管底部,后果是: 打破试管底;

(2)使用胶头滴管后,未经清洗就吸取别的试剂,后果是:污染试剂;

(3)用燃着的酒精灯点燃另一只酒精灯,后果是:引起失火;

(4)加热液体时,试管口朝着有人的方向,后果是:液体溅出伤人

(5)倾倒细口瓶里的药液时,标签没向着手心,后果是:腐蚀标签;

(6)使用胶头滴管滴加液体时,滴管触到试管内壁,后果是:污染滴管(或试剂)。

16. 简要写出由于实验操作不当而引起下列后果的原因。

(1)用高锰酸钾制取氧气并用排水法收集时,水槽中的水变成紫红色。______。

(2)用高锰酸钾制取氧气并用排水法收集,实验结束时,发现试管炸裂。______。

(3)做细铁丝在氧气中燃烧实验时,没有观察到火星四射的现象。______。

(4)做木炭在氧气中燃烧的实验时,木炭伸入集气瓶后,很快熄灭。______。

【答案】(1)试管口未放置一团棉花

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc