2004 年湖北中南财经政法大学国际贸易 A 卷考研真题及答

案

一、名词解释(每小题 4 分,共 20 分)

1.转口贸易:也称为中转贸易。指商品生产国与商品消费国不是直接买卖商品,而是

通过第三国进行买卖。商品通过第三国卖给消费国,对生产国是间接出口,对消费国是间

接进口,对第三国就是转口贸易。

2.贸易条件:指一国在对外贸易中,单位出口能够换回的进口,即出口商品价格与进

口商品价格之间的比率,一般用在一定时期(如一年)内的出口商品价格指数同进口商品

价格指数对比进行计算。所谓贸易条件改善,是指与基期相比较而言,交换比价上升,即

同等数量的出口商品能换回比基期更多的进口商品;反之则称为贸易条件恶化。贸易条件

在一定程度上可以反映出该国的价格优势和竞争能力的变化趋势。

3.贴水:“升水”的对称,指远期汇率低于即期汇率的差额。贴水用于直接标明远期

外汇的实际汇率,一种货币对另一种货币的远期汇率贴水,也即另一种货币对该种货币远

期汇率升水。在其他条件不变的情况下,贴水的幅度与两种货币的利率水平具有密切的关

联。一般而言,利率高的国家的货币,其远期汇率会贴水。此外,国际经贸走势及政治局

势的变动对远期汇率的贴水也会产生影响。

4.国民待遇原则:是缔约国双方相互承诺,保证对方的公民、企业和船舶在本国境内

享有与本国公民、企业和船舶同等的待遇。其基本要求是:缔约国一方根据条约的规定,

应将本国公民、企业和船舶享有的权利和优惠扩及缔约对方在本国境内的公民、企业和船

舶。国民待遇原则是贸易条约与协定中所依据的一条基本原则。

5.国际直接投资:指在投资人以外的国家(经济区域)所经营的企业中拥有持续利益

的一种投资,其目的在于对该企业的经营管理拥有有效的发言权。这里的有效发言权实际

上是指管理控制权,这种控制权是直接投资区别于间接投资的根本所在。对外直接投资的

具体方式包括:在东道国开办独资企业,收购或兼并国外企业,与东道国的企业合资开办

企业,对国外企业进行一定比例以上的股权投资,利润再投资。

二、判断改错题(每题 3 分,共 30 分)

1.联合国国际贸易标准分类把国际贸易商品分为 8 类。()

答:×。联合国秘书处于 1950 年起草了“联合国国际贸易标准分类”,分别在 1960 年

和 1974 年进行了修订。在 1974 年的修订本里,把国际贸易商品共分为 10 大类。

2.自由贸易理论起源于早期的重商主义。()

答:×。重商主义是提倡保护贸易的,保护贸易理论起源于早期的重商主义。

�

3.普惠制的目标是促进发达国家的经济发展。()

答:√。

4.国际分工是生产力发展到一定阶段的必然产物。()

答:√。

5.贸易保护主义都是不正当的。()

答:×。这种认识是不全面的。事实上,在很多情况下,适度的贸易保护是合理的和

必要的,例如对于国防这类关系国家安全的产业的保护、对于一国幼稚工业的保护等等。

6.服务贸易是发展中国家对外贸易的优势所在。()

答:×。目前,发达国家是服务贸易的主体,而发展中国家和地区服务贸易发展普遍

落后。所以,服务贸易绝不是发展中国家对外贸易的优势所在。

7.公平贸易原则是 WTO 基本原则中最重要的原则。()

答:×。WTO 的基本原则有国民待遇原则、最惠国待遇原则、透明度原则、市场准入

原则、贸易自由化原则、公平贸易原则、关税保护原则、公平解决争端原则等。其中最重

要的是非歧视性原则,它包括国民待遇原则和最惠国待遇原则。

8.原产地规则问题的核心在于整件生产标准的确定。()

答:×。在原产地规则中,原产地标准是原产地规则的核心。其中实质性改变是原产

地认定的基础,是原产地规则的核心。

9.当代国际资本流动形式的主流是国际间接投资。()

答:√。

10.广义国际收支是所有发生外汇收支的国际经济交易。()

答:×。广义的国际收支:是指一国与世界其他国家(地区)之间由各种经济往来而发生

的收入和支付,既包括涉及外汇收支的国际经济往来,也包括不涉及外汇收支的国际经济

往来;既包括国际间的交换行为,也包括那些单方面转移及其他诸如黄金货币化、特别提

款权分配与取消、债权债务再分类等行为,它们被统称为对外交易。

三、说明题(每题 10 分,共 20 分)

1.简要说明小国模型下关税的经济效应并以适当图形表示。

�

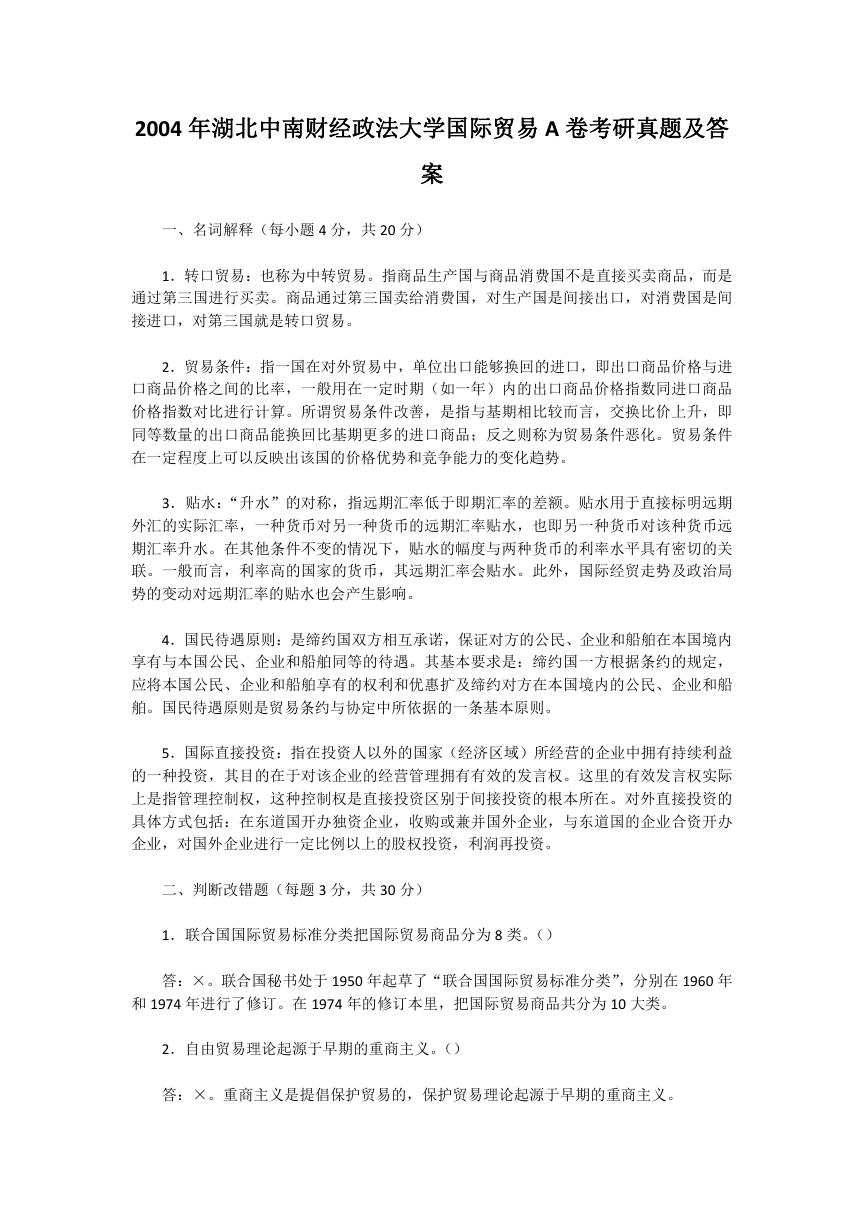

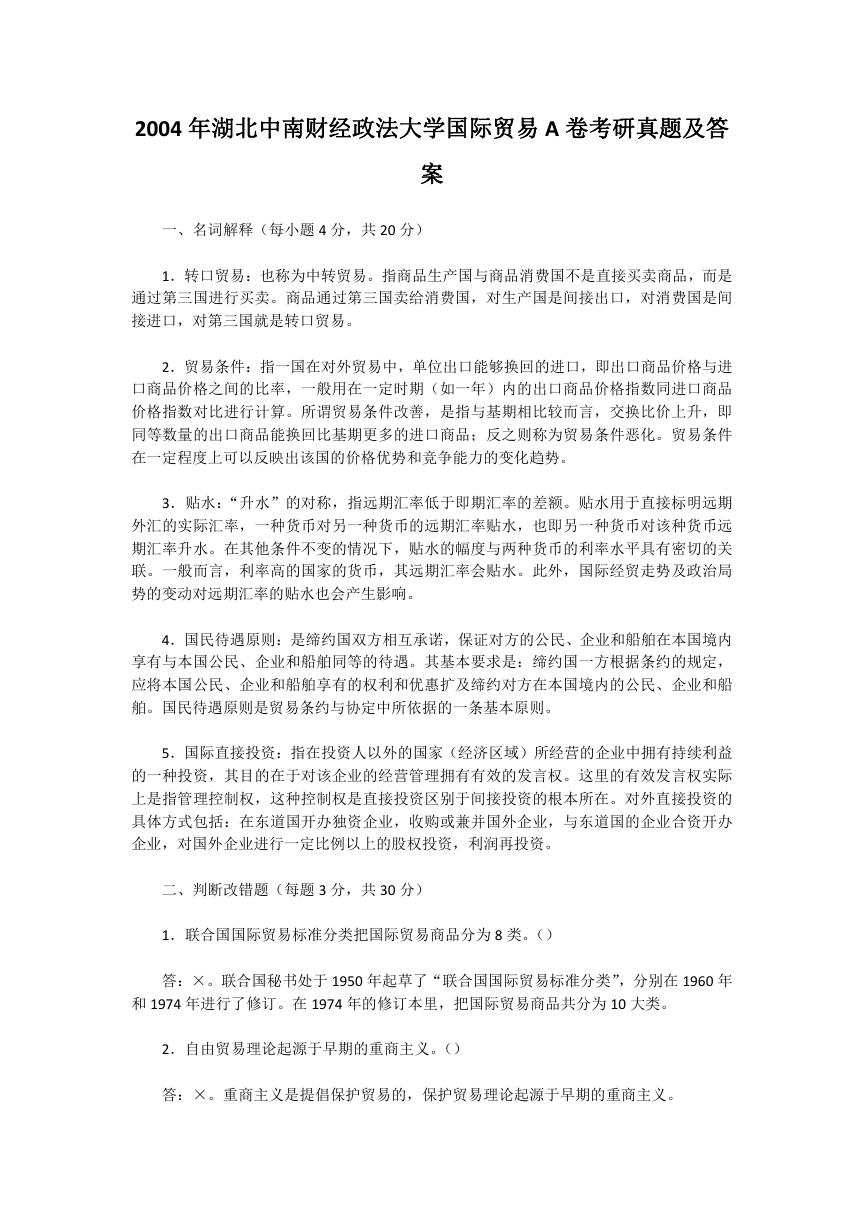

答:所谓小国,是指该国对一种产品的进出口不影响该产品的国际市场价格。小国征

收关税的图形如下:

如图所示,小国 A 国内市场 X 商品(可进口商品)的需求曲线位于 Dd,国内生产供给

曲线为 Sd。在自由贸易下,世界市场 X 商品的价格为 Pw(低于国内封闭条件下的均衡价格

Pe)。在不征收关税的情况下,A 国国内消费者和生产者面对的 X 商品价格为 Pw,国内生

产量为 Q1,需求量为 Q2,进口 Q1Q2。现在,假定 A 国按从价税率 t 对进口的 X 商品征收

关税,因 A 国是小国,故关税完全体现为商品加价,国内价格变为 Pt。关税的经济效应可

归纳如下:

①价格效应

关税的价格效应是指征收关税对进口国国内市场价格的影响。对进口商品征收关税首

先会使进口商品的价格上涨,但国内市场价格上涨幅度的大小,则要视关税征收对世界市

场价格的影响力。由于贸易小国对世界市场价格没有影响力,因此征收关税后,国内市场

价格的上涨部分就等于所征收的关税,即关税全部由国内消费者负担,此时的国内市场价

格等于征收关税前的世界市场价格加上关税。图中,征收进口关税后使国内消费者和生产

者面对的价格由 Pw,上升到 Pw(1+t),即 Pt。

②消费效应

关税的消费效应是指征收关税对进口商品消费的影响。因其是贸易小国,该国的进口

量的变动不能影响世界市场价格。这样,该国征收关税以后,进口商品价格上涨的幅度等

于关税税率,关税全部由进口国消费者负担,对消费者造成直接损害。另一方面,如果该

进口商品的进口需求弹性比较小,价格的上涨不能通过减少需求来调整,那么消费者就要

支付较高的价格;如果该进口商品的进口需求弹性比较大,那么国内消费者将减少需求量,

从而降低了福利水平。由于征收关税使国内市场价格提高,因此,只要国内的需求弹性大

于零,国内价格的提高必然导致消费量的减少。图中,征收关税后,国内消费量从 OQ2 减

少为 OQ4。

消费量的减少对消费者的福利产生不利影响。图中,征收关税前后消费者剩余分别如

三角形 HDPw 和三角形 HBPt 所示,消费者的福利损失为梯形 DBPtPw 的面积 a+b+c+d。

�

③生产效应或保护效应

关税的生产效应是指征收关税对进口国进口替代品生产的影响。征收关税提高了该商

品的国内价格,国际价格则保持不变,使得国内生产者得以根据上涨了的价格扩大生产量,

增加利润。该种商品的国内生产量的增加,会带来对生产该商品提供的投入品的需求的增

加,同时也会提高同类产品或可替代产品的国内价格。使生产集团获得利益。但从整个国

家来看,由于征收关税,一些国内资源从生产更有效率的可出口商品转移到生产较缺乏效

率的可进口商品中,由此造成了该国资源配置效率的下降。

征收关税后,价格上升使得国内生产增加 Q1Q3,关税刺激了国内生产,保护了国内生

产者。图中,征收关税前,生产者剩余如三角形 OCPw 的面积所示;征收关税后,生产者

剩余如三角形 OAPt 的面积所示。可见,征收关税之后,生产者剩余增加了,增加部分为梯

形 CAPtPw 的面积 a,此即征收关税后生产者的福利所得。

④财政收入效应

关税的财政收入效应是指征收关税对国家财政收入的影响。这项收入等于每单位的课

税额乘以征税的进口商品的数量。如图所示,关税收入为 Q3Q4×f,即等于矩形 AEFB 的面

积 c。在小国情况下,征收关税而带来的收入是由国内消费者支付的。除去用来支付征收关

税这一行为的费用,如海关官员的报酬,关税收入其他部分转为财政收入。

总之,从图中可以看到,由于征收关税使价格上升,消费者剩余减少 a+b+c+d,生产者

剩余增加 a,政府关税收入增加 c,征收关税的净福利损失为(a+b+c+d)-(a+c)=b+d。

这就是小国征收关税的社会成本。

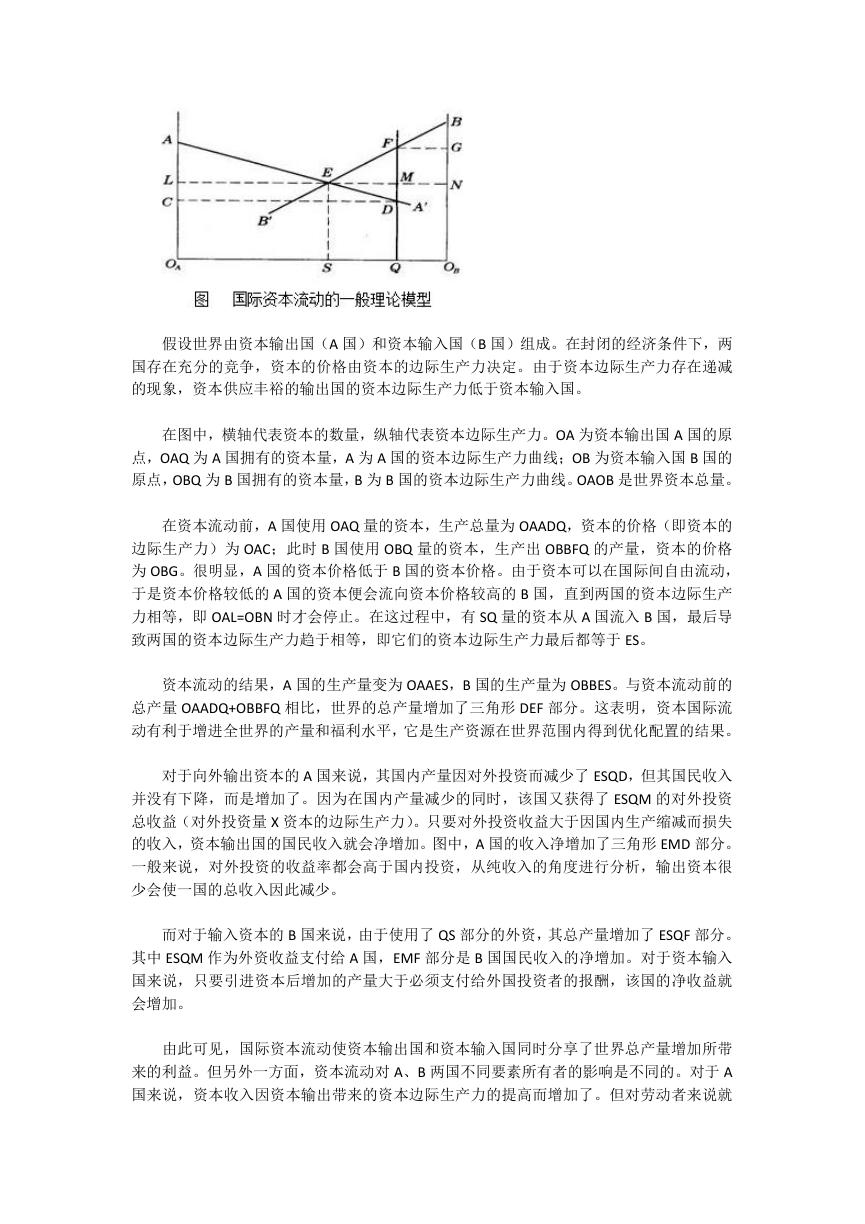

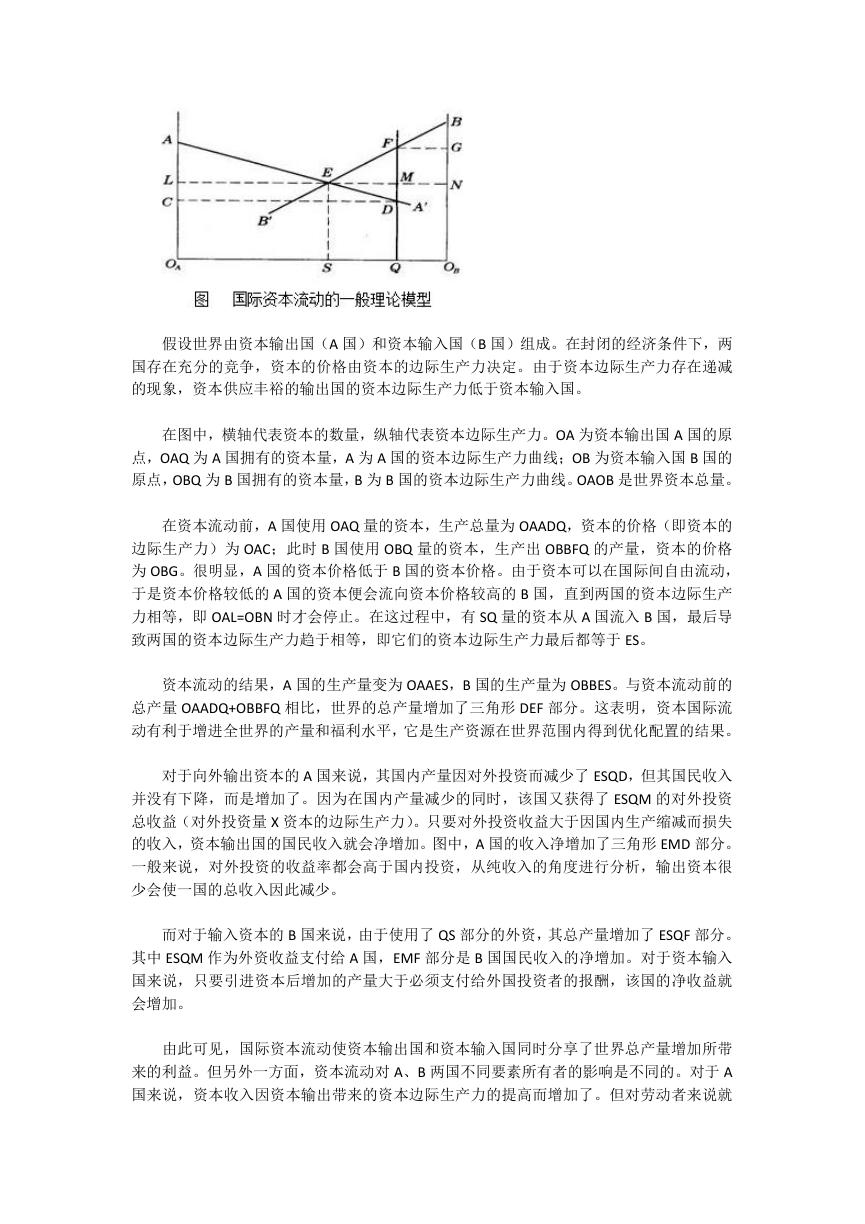

2.简要说明麦克杜格尔模型的涵义并以适当图形加以表示。

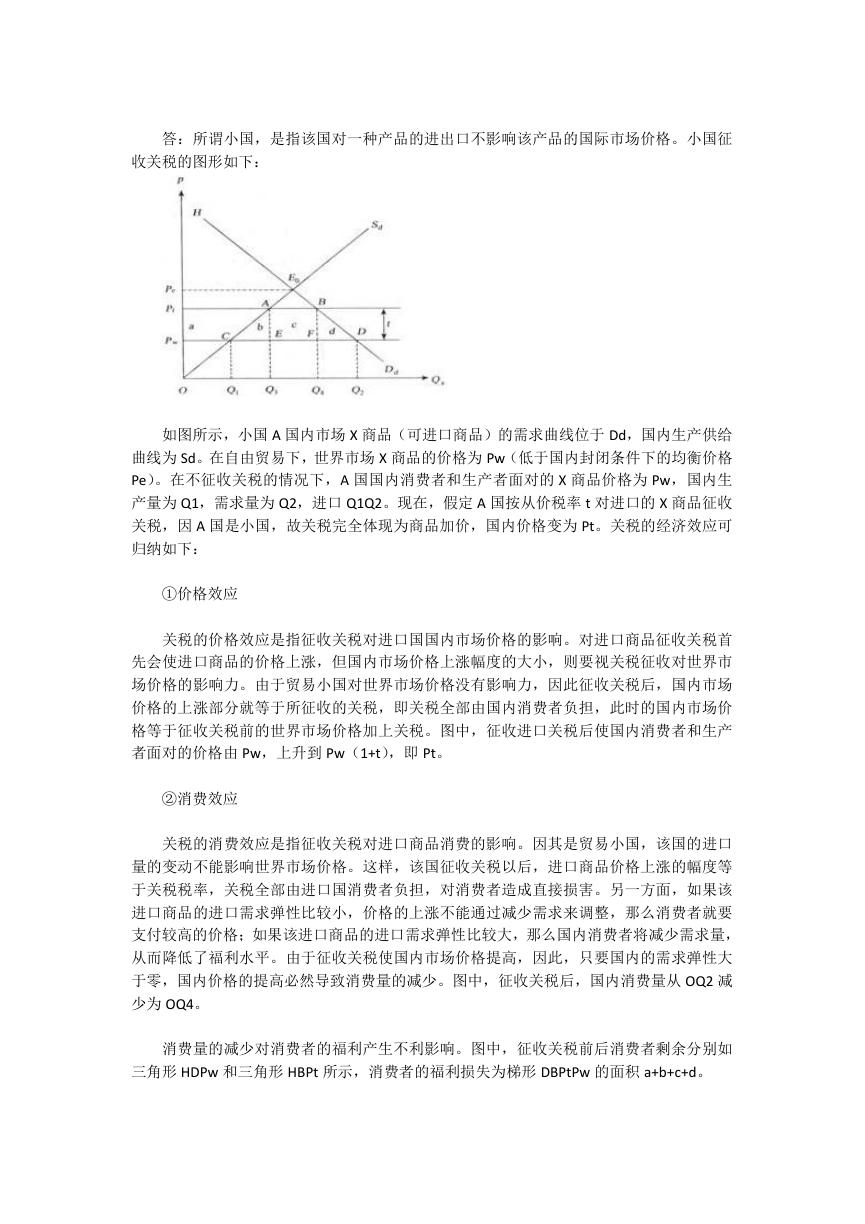

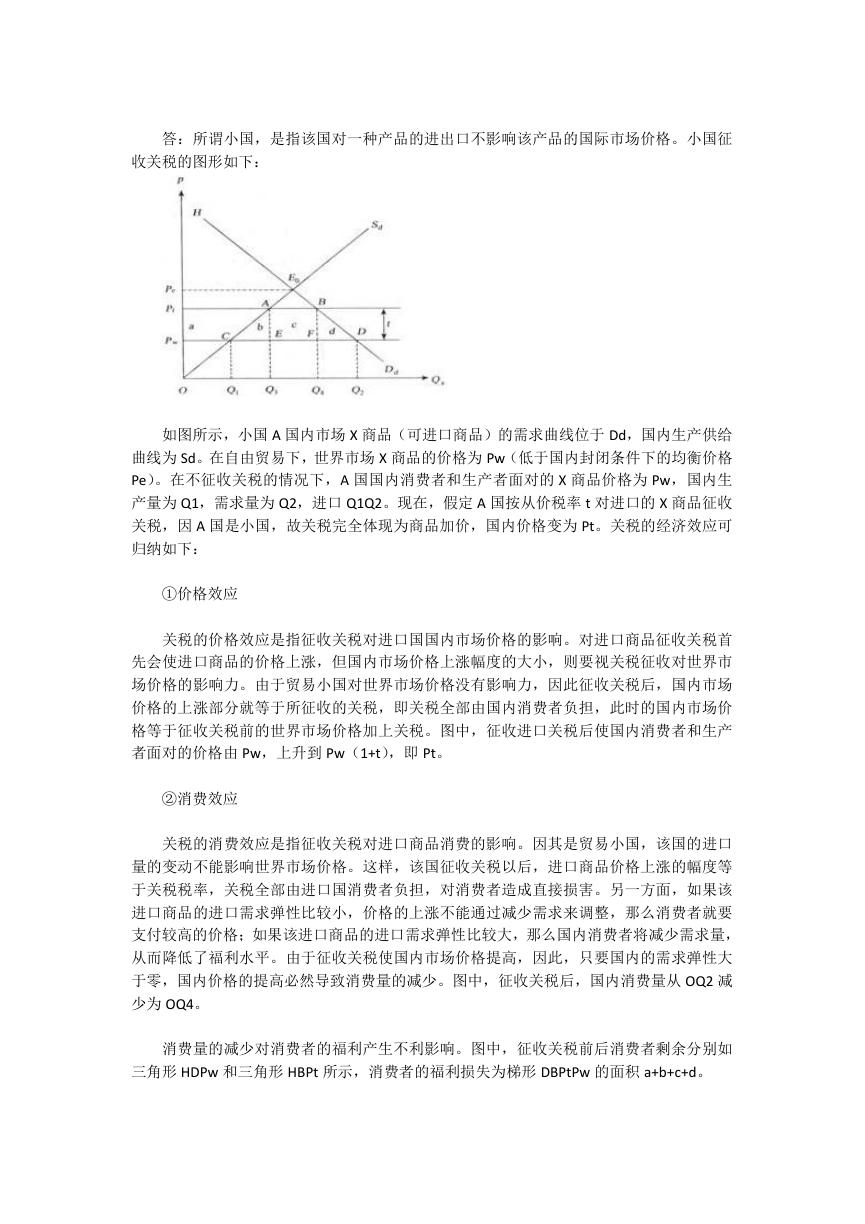

答:麦克杜格尔模型是分析国际资本流动的一般理论模型。

(1)麦克杜格尔模型的涵义

麦克杜格尔模型的涵义主要是:在国际间不存在限制资本流动的因素,资本可以自由

地从资本要素丰裕的国家流向资本要素短缺的国家。资本流动的原因在于前者的资本边际

生产力进而资本的价格低于后者,资本国际流动的结果将通过资本存量的调整使各国的资

本边际生产力趋于均等,从而提高世界资源的利用率,增加世界的总产量和各国的福利。

(2)图形说明

麦克杜格尔模型的含义可以通过下图说明。

�

假设世界由资本输出国(A 国)和资本输入国(B 国)组成。在封闭的经济条件下,两

国存在充分的竞争,资本的价格由资本的边际生产力决定。由于资本边际生产力存在递减

的现象,资本供应丰裕的输出国的资本边际生产力低于资本输入国。

在图中,横轴代表资本的数量,纵轴代表资本边际生产力。OA 为资本输出国 A 国的原

点,OAQ 为 A 国拥有的资本量,A 为 A 国的资本边际生产力曲线;OB 为资本输入国 B 国的

原点,OBQ 为 B 国拥有的资本量,B 为 B 国的资本边际生产力曲线。OAOB 是世界资本总量。

在资本流动前,A 国使用 OAQ 量的资本,生产总量为 OAADQ,资本的价格(即资本的

边际生产力)为 OAC;此时 B 国使用 OBQ 量的资本,生产出 OBBFQ 的产量,资本的价格

为 OBG。很明显,A 国的资本价格低于 B 国的资本价格。由于资本可以在国际间自由流动,

于是资本价格较低的 A 国的资本便会流向资本价格较高的 B 国,直到两国的资本边际生产

力相等,即 OAL=OBN 时才会停止。在这过程中,有 SQ 量的资本从 A 国流入 B 国,最后导

致两国的资本边际生产力趋于相等,即它们的资本边际生产力最后都等于 ES。

资本流动的结果,A 国的生产量变为 OAAES,B 国的生产量为 OBBES。与资本流动前的

总产量 OAADQ+OBBFQ 相比,世界的总产量增加了三角形 DEF 部分。这表明,资本国际流

动有利于增进全世界的产量和福利水平,它是生产资源在世界范围内得到优化配置的结果。

对于向外输出资本的 A 国来说,其国内产量因对外投资而减少了 ESQD,但其国民收入

并没有下降,而是增加了。因为在国内产量减少的同时,该国又获得了 ESQM 的对外投资

总收益(对外投资量 X 资本的边际生产力)。只要对外投资收益大于因国内生产缩减而损失

的收入,资本输出国的国民收入就会净增加。图中,A 国的收入净增加了三角形 EMD 部分。

一般来说,对外投资的收益率都会高于国内投资,从纯收入的角度进行分析,输出资本很

少会使一国的总收入因此减少。

而对于输入资本的 B 国来说,由于使用了 QS 部分的外资,其总产量增加了 ESQF 部分。

其中 ESQM 作为外资收益支付给 A 国,EMF 部分是 B 国国民收入的净增加。对于资本输入

国来说,只要引进资本后增加的产量大于必须支付给外国投资者的报酬,该国的净收益就

会增加。

由此可见,国际资本流动使资本输出国和资本输入国同时分享了世界总产量增加所带

来的利益。但另外一方面,资本流动对 A、B 两国不同要素所有者的影响是不同的。对于 A

国来说,资本收入因资本输出带来的资本边际生产力的提高而增加了。但对劳动者来说就

�

不那么走运了,他们会因国内生产、就业的减少而降低收入。在图中,A 国的资本收入在

资本流动前为 OACDQ,流动后为 OALMQ(国内部分 OALES+国外部分 SEMQ),净增了 CLMD

部分。而劳动者的总收入在资本流动前为 ACD,资本流动后减为 ALE,有 LCDE 部分的收入

转移到了资本所有者手里。B 国的情况与此恰恰相反,其国内资本收入因外资流入带来的

资本边际生产力降低而减少,劳动者的收益则因此增加。在图中,B 国的资本收益由资本

流动前的 QBGFQ 变为 QBNMQ,减少了 NGFM。而劳动者收入却由 BFG 增加到 BEN,增加

了 GFEN 部分。

麦克杜格尔模型在一定程度上揭示了国际资本流动的一般规律,说明了资本流动能增

加总产量,并使有关国家分享其利益,同时还产生了国内收入的再分配。

四、简答题(每题 8 分,共 40 分)

1.相互需求原理的基本内容。

答:相互需求原理是比较优势理论的补充,它是用供求理论来分析国际贸易的利益分

配问题,主要包括国际贸易按照什么条件进行交换、国际贸易按照什么标准进行分配以及

决定这种分配的因素是什么。由此可知,相互需求理论主要有如下的内容:

(1)国际贸易进行的条件

相互贸易理论认为,交易双方在各自国内市场有各自的交换比例,在世界市场上,两

国商品的交换形成了一个国际交换比例(即贸易条件),这一比例只有介于两国的国内交换

比例之间,才对贸易双方有利。因此国际贸易进行的条件应该是双方进行交换的比例必须

介于两国国内交换比例之间。

(2)贸易利益的分配

按照相互需求原理,国际间商品交换比例越接近于本国国内的交换比例,对本国越不

利,本国分得的贸易利益越少。因为越接近于本国国内交换比例,说明本国从贸易中获得

的利益越接近于分工和交换前自己单独生产时的产品量。相反,国际间商品交换比例越接

近于对方国家国内交换比例,对本国越有利,分得的贸易利益就越多,因为越接近于对方

国家国内交换比例,意味着离本国国内的交换比例越远,本国从贸易中获得的利益超过分

工和交换前自己生产时的产品量越多。

(3)决定贸易利益分配的因素

根据相互需求原理,决定贸易利益分配的因素主要是对某种商品的需求强度,对某种

商品的需求强度越强,那么生产该种商品的国家将获得更多的利益,相反,那些生产需求

强度较小的商品的国家,在国际贸易利益分配中,将居于不利的地位。

2.制约外贸政策制定的主要因素。

答:贸易政策一般可划分为自由贸易政策和保护贸易政策两类。所谓自由贸易政策,

�

是指国家对进出口贸易不加干涉和限制,也不给予任何补贴和优惠,允许产品自由贸易输

出与输入的贸易政策。所谓保护贸易政策,则是指国家采取各种措施干预外贸活动,限制

大部分商品的进口,同时对本国出口产品予以鼓励和支持的贸易政策。当然,二者并不是

完全对立的。事实上,一国实行自由贸易政策,并不意味着完全的自由;同时,实行保护

贸易政策,也并不是完全闭关自守,二者的主要区别在于在贸易政策中是自由的成分更多

还是保护的成份更多。

一个国家在一定时期内是采取自由贸易政策还是推行保护贸易政策,一般要取决于下

列因素的综合作用:

(1)经济发展水平和产品竞争能力

一般来说,如果一个国家的经济发展水平较高,技术较为先进,资金较为充裕,产品

竞争能力较强,就会倾向于推行自由贸易政策,以期在国际市场的自由竞争中获得更大的

经济利益。反之,如果一个国家的经济发展水平较低,资金和技术等生产要素处于劣势,

其产品在国际市场缺乏竞争能力,就会倾向于实行保护贸易政策,以避免在国际市场上遭

受更大的损失。

(2)经济结构与产业结构

在传统产业占主导地位,现代工业尚未得到成长的国家,为保护传统工业免遭国外同

类行业的冲击,促进幼稚工业的发展,往往会推行保护贸易政策。相反,经济结构和产业

结构已高度现代化的国家则一般多将通过推行自由贸易政策来获得更多的市场。

(3)经济发展战略

一般而论,采取外向型经济发展战略的国家,就会制定较开放和自由式的外贸政策,

因为对外贸易对一个国家的经济发展战略越是重要,它就越会主张在世界范围内实行竞争

和合作。相反,采取内向型经济发展战略的国家则对世界范围的贸易竞争和合作缺乏紧迫

感,不仅如此,为了保护本国产业的成长,它们还往往采取较为强硬的贸易保护政策。

(4)国内经济状况

当一国国内经济发展滞缓,尤其出现经济萧条,进而失业增加,国际收支失衡,外贸

逆差扩大,产品竞争力下降时,它就会倾向于阻碍和排挤外来商品的输入,实行贸易保护

主义政策。反之,如果一国国内经济发展势头良好,兴旺繁荣,国际竞争力上升时,其对

外贸易政策中的自由主义成份就会增加。

(5)各种利益集团力量对比

不同贸易政策对本国不同利益集团会产生不同的利益影响,如自由贸易政策有利于出

口集团、进出口贸易商和消费者,但不利于进口竞争集团,因为在实行自由贸易政策的条

件下,这个集团生产的商品面临着进口产品的有效竞争。因此,一般来说,那些同进口商

品发生竞争关系的行业及其外围组织,是推行贸易保护主义的中坚力量,而以出口商品生

�

产部门为中心的参与许多国际经济活动的各种经济力量,则是自由贸易的推广者。这两股

力量的对比,有时也会影响到政府的政策取向。

(6)政府领导者的经济理论与贸易思想

虽然各国对外贸易政策的制定与修改是由国家立法机构来进行的,但是政府机构尤其

是政府领导者往往拥有某些特殊的合法权利,如美国国会通常授予美国总统在一定范围内

指定某些对外贸易法令、进行对外贸易谈判、签订贸易协定、增减关税和确定进口商品数

量限额等权力。因此,政府领导人的经济贸易思想也是影响一国贸易政策取向的重要因素

之一。

(7)本国与它国的政治经济关系

一般情况下,一国往往对那些政治外交关系友好,经济上不与自身构成威胁的国家开

放国内市场,扩大商品和技术的出口,而对那些政治上或经济上的敌对国家,则倾向于采

取保护贸易政策。

总之,一国倾向于选择哪种类型的外贸政策,将主要取决于本国的具体情况和当时所

处的国际环境。既要积极参与国际贸易分工,又要使这个过程中获取的贸易分工利益最大

化,或者说,把获取贸易分工利益的代价降低到最低限度,是各国制定对外贸易政策的基

本出发点。

3.邓宁 OIL 模式的主要观点。

答:国际生产折衷理论指出,跨国公司所从事的国际生产方式大致有国际技术转让、

产品出口和对外直接投资三种,究竟采取何种方式取决于跨国公司所拥有的所有权优势、

内部化优势和区位优势的组合情况,即所谓的 OIL 模式。其具体内容为:

(1)国际生产折衷理论认为,一个企业要从事对外直接投资必须同时具有三个优势,

即所有权优势、内部化优势和区位优势。

①所有权优势是跨国公司从事国际生产、能够在东道国与当地企业竞争所必须具备的

最基本的优势。它包括两大类:一是对有价值资产的拥有和独占,称为资产性所有权优势,

其中有价值资产分为有形资产和无形资产;二是跨国公司所具有的高效率的行政管理能力,

这类优势称为交易性所有权优势,它体现为跨国公司拥有分布全球的分支机构,并对这些

机构进行集中管理所形成的优势,以及跨国公司由于实行多国经营,从而集中了有关国家

经营管理特点而形成的优势。

②内部化优势是指企业在通过对外直接投资将其资产或所有权内部化过程中所拥有的

优势。也就是说,企业将拥有的资产通过内部化转移给国外子公司,可以比通过市场交易

转移获得更多的利益,包括降低资源配置的交易成本、减少获取市场信息的困难、克服技

术市场的不确定性从而将技术优势保持在企业内部等等。企业到底是选择资产内部化还是

资产外部化取决于理论的比较。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc