2021 浙江省丽水市中考化学真题及答案

一、选择题(本大题共有 15 小题,1~5 小题每题 4 分,6~15 小题每题 3 分,共 50 分。每

小题只有一个选项是,正确的,不选、多选、错选均不得分)

1. 我市地表水质居全省第一,但地表水仍需经过净化才能饮用。自来水厂的净水流程为:

取水→沉降→过滤→活性炭吸附→含氯物质消毒杀菌。其中涉及化学反应的环节是

A. 取水

B. 过滤

C. 活性炭吸附

D. 含氯物质消毒杀菌

【答案】D

【解析】

【详解】A、取水不涉及新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

B、过滤不涉及新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

C、活性炭吸附不涉及新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

D、含氯物质消毒杀菌,利用含氯物质的强氧化性破坏细菌与病毒的细胞壁,从而使细菌失

去活性,杀菌消毒的过程中有新物质生成,属于化学变化。

故选 D

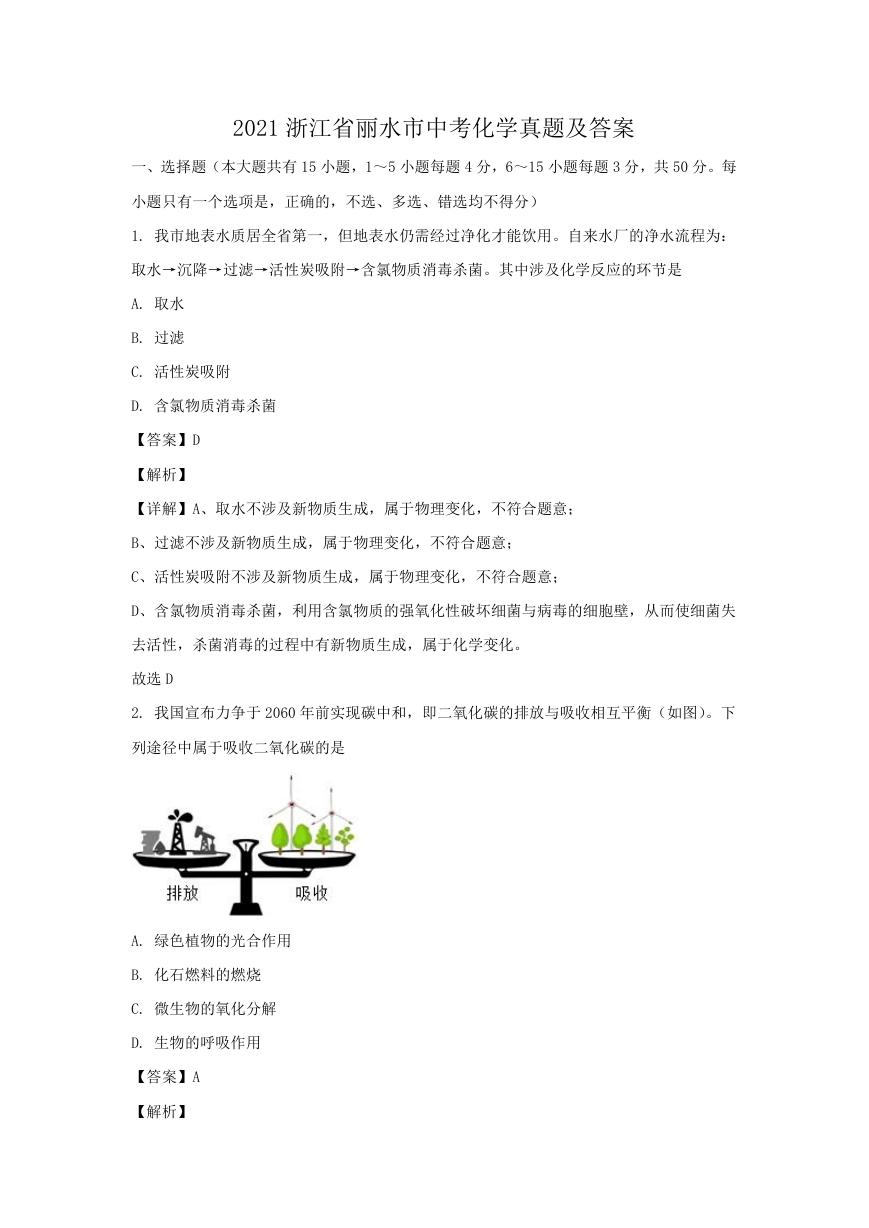

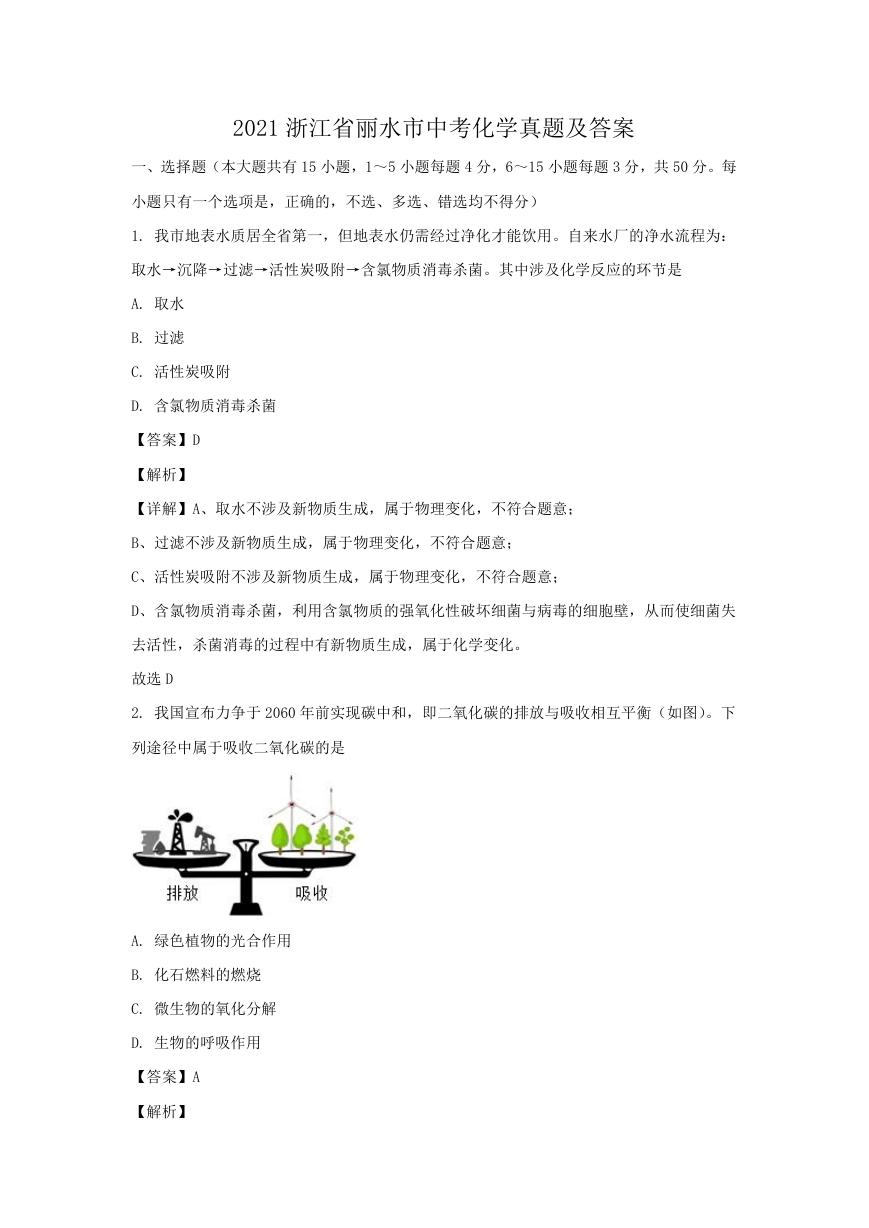

2. 我国宣布力争于 2060 年前实现碳中和,即二氧化碳的排放与吸收相互平衡(如图)。下

列途径中属于吸收二氧化碳的是

A. 绿色植物的光合作用

B. 化石燃料的燃烧

C. 微生物的氧化分解

D. 生物的呼吸作用

【答案】A

【解析】

�

【详解】A、绿色植物的光合作用利用光照条件吸收二氧化碳与水生成葡萄糖,故符合题意;

B、化石燃料含碳元素,燃烧产生二氧化碳,故不符合题意;

C、微生物的氧化分解,是分解有机物,主要产物是水、二氧化碳,故不符合题意;

D、生物的呼吸作用是吸收氧气,呼出二氧化碳,故不符合题意。

故选 A

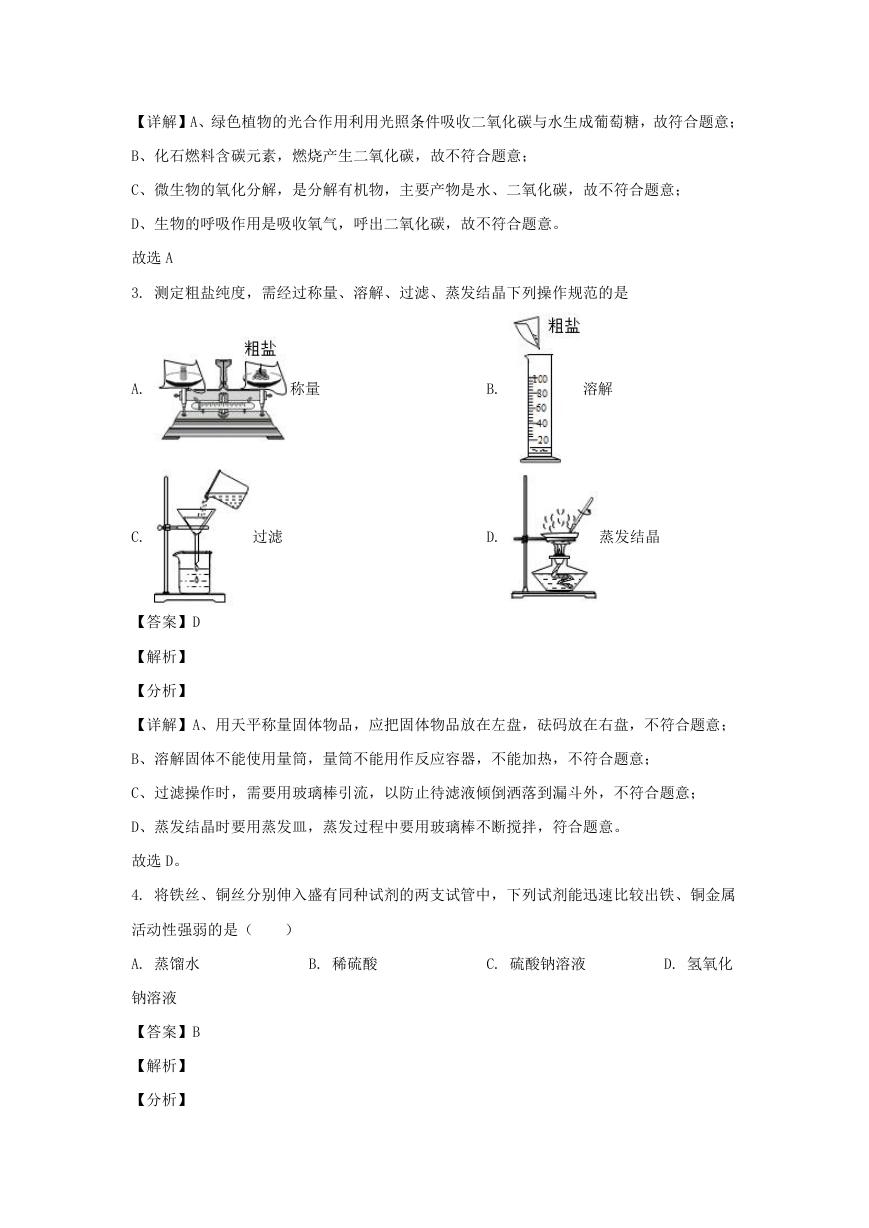

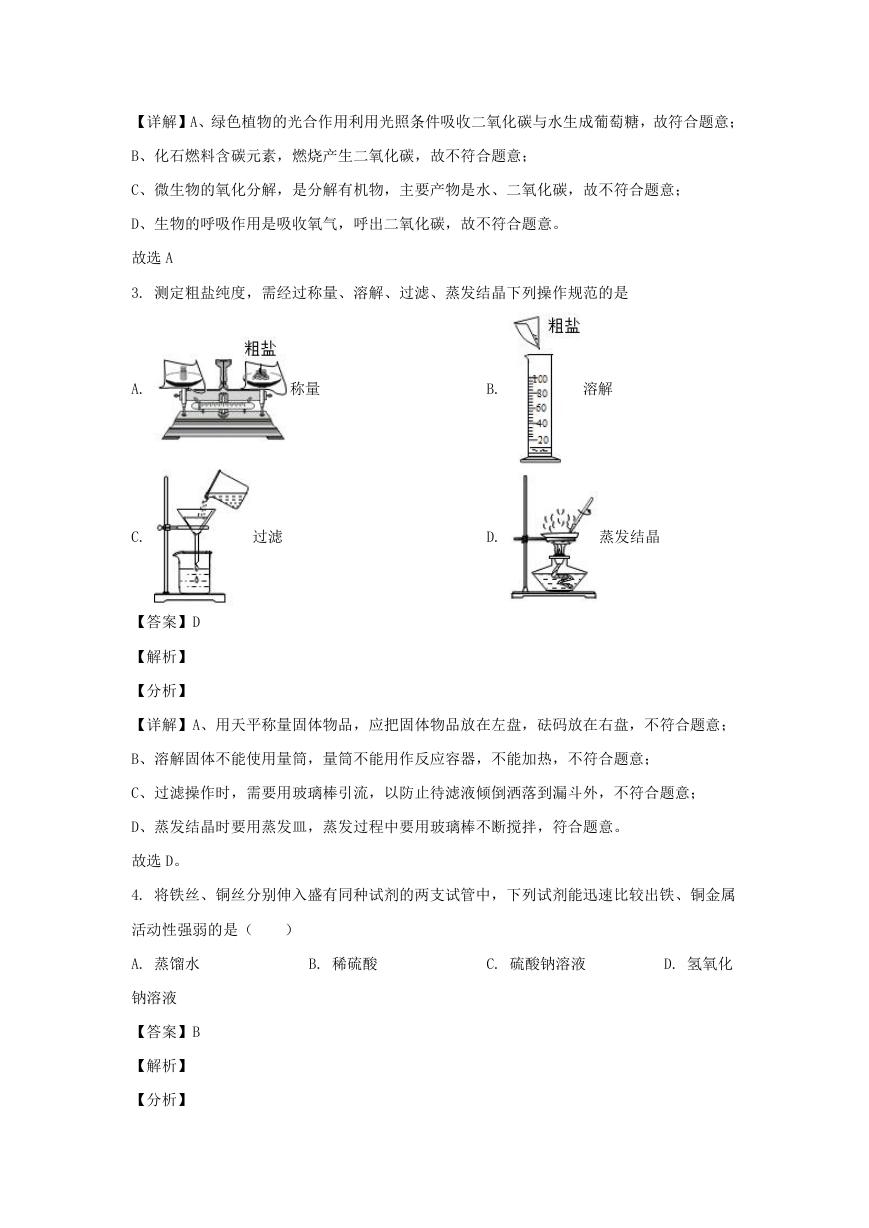

3. 测定粗盐纯度,需经过称量、溶解、过滤、蒸发结晶下列操作规范的是

A.

称量

B.

溶解

C.

过滤

D.

蒸发结晶

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】A、用天平称量固体物品,应把固体物品放在左盘,砝码放在右盘,不符合题意;

B、溶解固体不能使用量筒,量筒不能用作反应容器,不能加热,不符合题意;

C、过滤操作时,需要用玻璃棒引流,以防止待滤液倾倒洒落到漏斗外,不符合题意;

D、蒸发结晶时要用蒸发皿,蒸发过程中要用玻璃棒不断搅拌,符合题意。

故选 D。

4. 将铁丝、铜丝分别伸入盛有同种试剂的两支试管中,下列试剂能迅速比较出铁、铜金属

活动性强弱的是(

)

B. 稀硫酸

C. 硫酸钠溶液

D. 氢氧化

A. 蒸馏水

钠溶液

【答案】B

【解析】

【分析】

�

【详解】A、铁丝、铜丝在蒸馏水中能生锈,但所需时间较长,不能迅速比较出铁、铜金属

活动性强弱,故选项错误。

B、铁丝、铜丝均不与硫酸钠溶液反应,不能比较出铁、铜金属活动性强弱,故选项错误。

C、铁丝能与稀硫酸反应生成氢气,铜不与稀硫酸反应,能迅速比较出铁、铜金属活动性强

弱,故选项正确。

D、铁丝、铜丝均不与氢氧化钠溶液反应,不能比较出铁、铜金属活动性强弱,故选项错误。

故选:C。

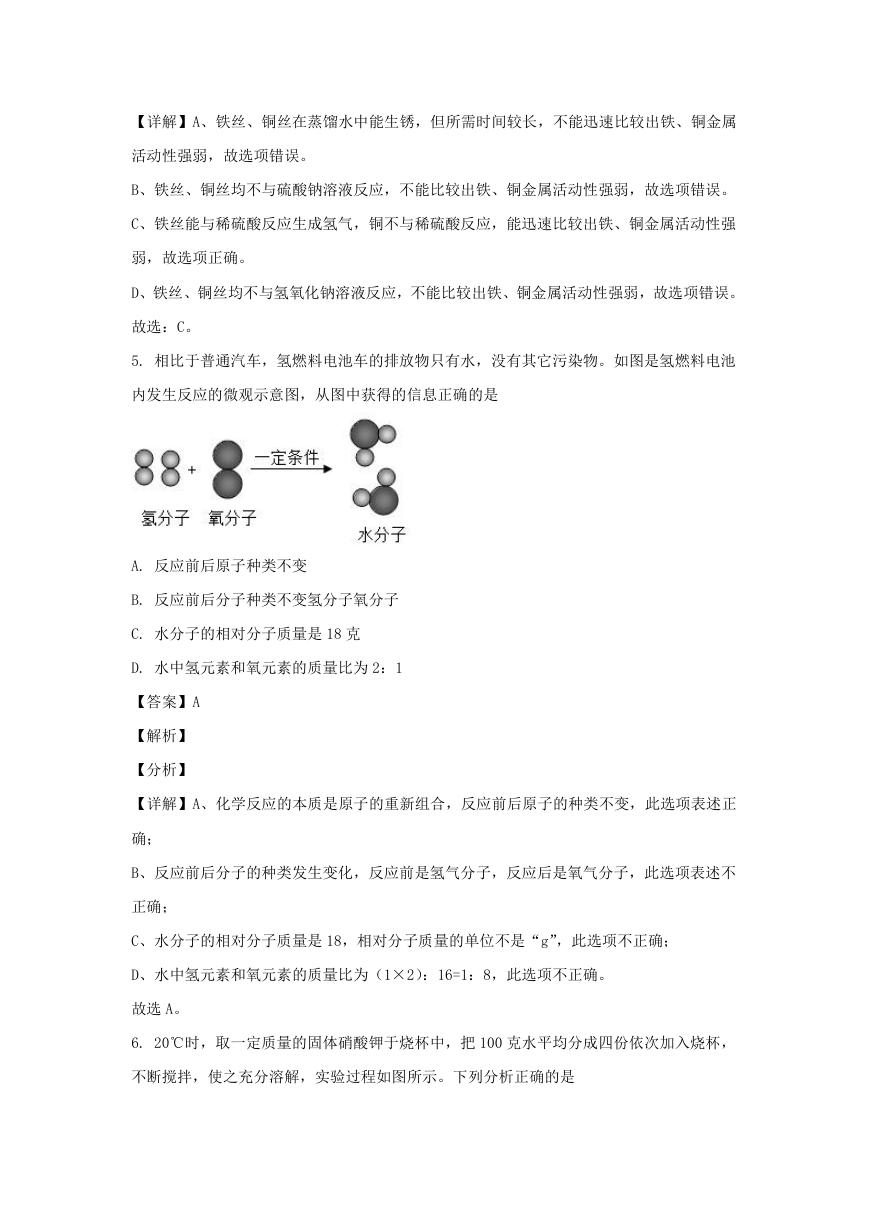

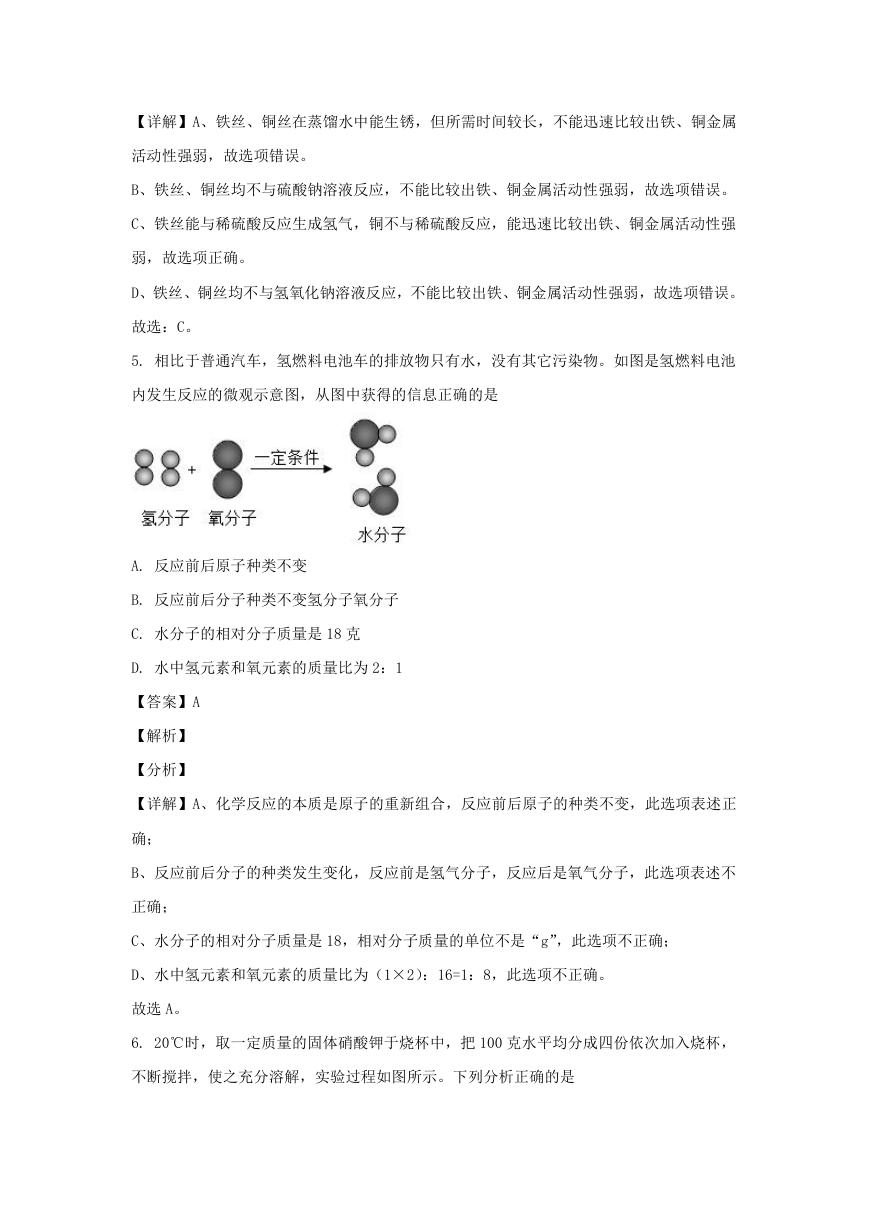

5. 相比于普通汽车,氢燃料电池车的排放物只有水,没有其它污染物。如图是氢燃料电池

内发生反应的微观示意图,从图中获得的信息正确的是

A. 反应前后原子种类不变

B. 反应前后分子种类不变氢分子氧分子

C. 水分子的相对分子质量是 18 克

D. 水中氢元素和氧元素的质量比为 2:1

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】A、化学反应的本质是原子的重新组合,反应前后原子的种类不变,此选项表述正

确;

B、反应前后分子的种类发生变化,反应前是氢气分子,反应后是氧气分子,此选项表述不

正确;

C、水分子的相对分子质量是 18,相对分子质量的单位不是“g”,此选项不正确;

D、水中氢元素和氧元素的质量比为(1×2):16=1:8,此选项不正确。

故选 A。

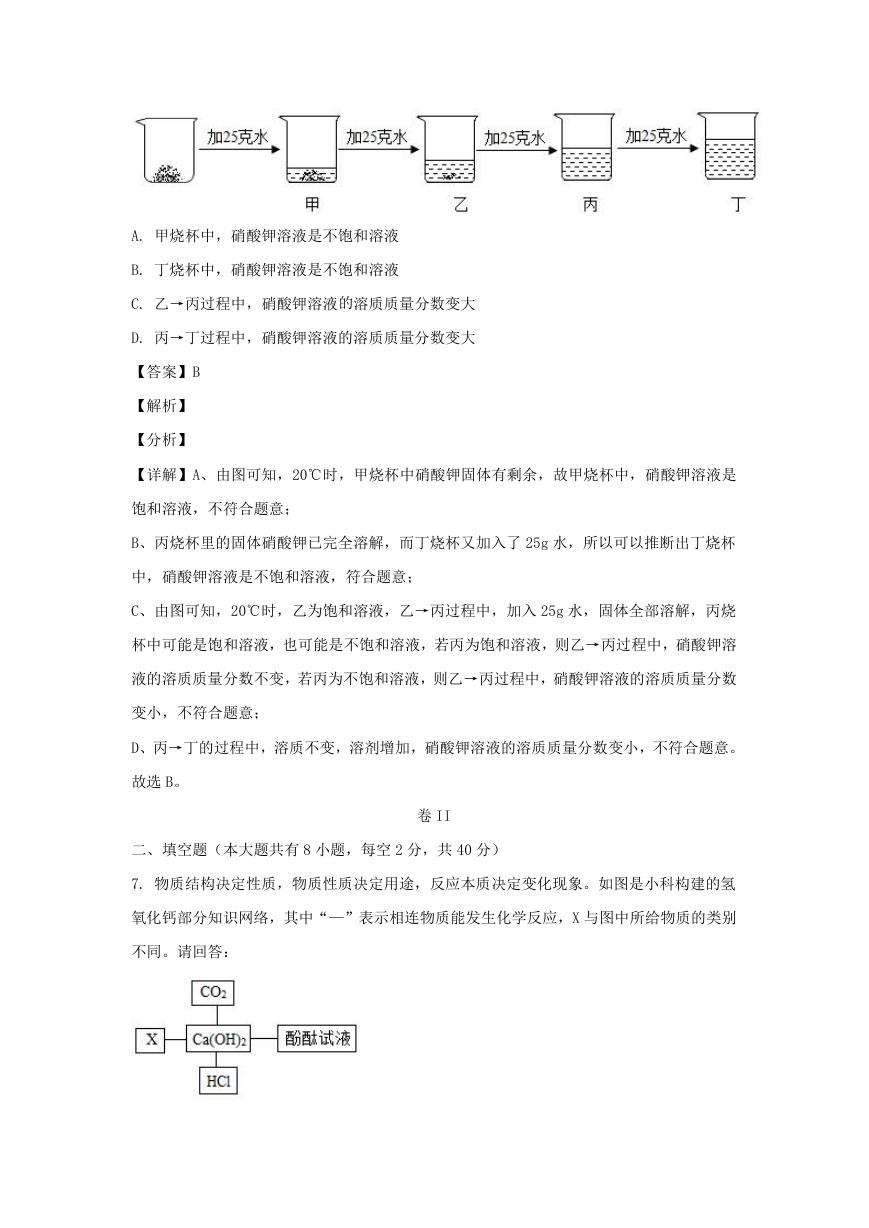

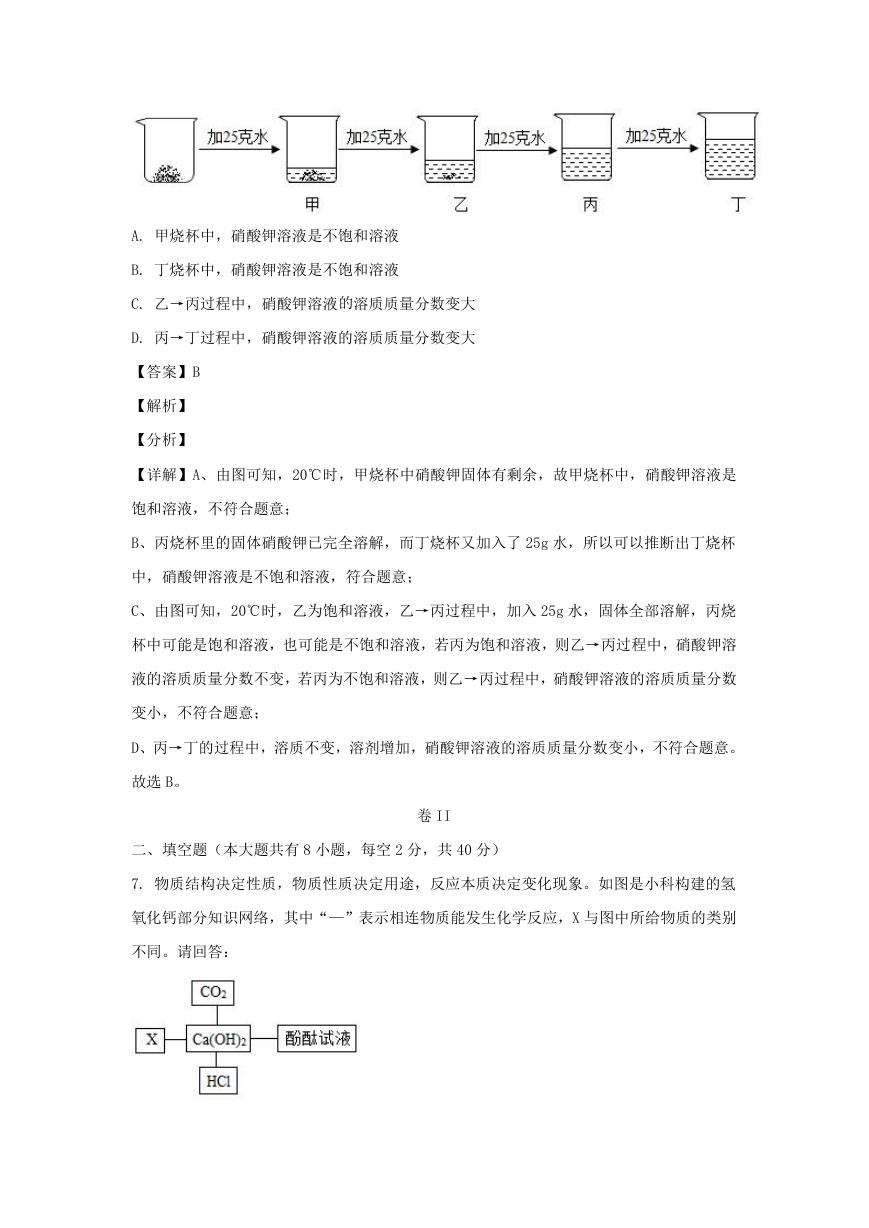

6. 20℃时,取一定质量的固体硝酸钾于烧杯中,把 100 克水平均分成四份依次加入烧杯,

不断搅拌,使之充分溶解,实验过程如图所示。下列分析正确的是

�

A. 甲烧杯中,硝酸钾溶液是不饱和溶液

B. 丁烧杯中,硝酸钾溶液是不饱和溶液

C. 乙→丙过程中,硝酸钾溶液的溶质质量分数变大

D. 丙→丁过程中,硝酸钾溶液的溶质质量分数变大

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】A、由图可知,20℃时,甲烧杯中硝酸钾固体有剩余,故甲烧杯中,硝酸钾溶液是

饱和溶液,不符合题意;

B、丙烧杯里的固体硝酸钾已完全溶解,而丁烧杯又加入了 25g 水,所以可以推断出丁烧杯

中,硝酸钾溶液是不饱和溶液,符合题意;

C、由图可知,20℃时,乙为饱和溶液,乙→丙过程中,加入 25g 水,固体全部溶解,丙烧

杯中可能是饱和溶液,也可能是不饱和溶液,若丙为饱和溶液,则乙→丙过程中,硝酸钾溶

液的溶质质量分数不变,若丙为不饱和溶液,则乙→丙过程中,硝酸钾溶液的溶质质量分数

变小,不符合题意;

D、丙→丁的过程中,溶质不变,溶剂增加,硝酸钾溶液的溶质质量分数变小,不符合题意。

故选 B。

二、填空题(本大题共有 8 小题,每空 2 分,共 40 分)

卷 II

7. 物质结构决定性质,物质性质决定用途,反应本质决定变化现象。如图是小科构建的氢

氧化钙部分知识网络,其中“—”表示相连物质能发生化学反应,X 与图中所给物质的类别

不同。请回答:

�

(1)酚酞试液在 Ca(OH)2 溶液中显红色,能使酚酞试液变红的离子是___________。

(2)列举熟石灰[Ca(OH)2]在工农业上的一种用途___________。

(3)X 溶液能与 Ca(OH)2 溶液反应并产生蓝色絮状沉淀,写出产生该实验现象的一个化学

方程式:___________。

【答案】

①. OH-

②. 中和酸性土壤(或中和酸性废液等)

③. CuSO4+Ca(OH)

2=Cu(OH)2↓+CaSO4

【解析】

【详解】(1)能使酚酞变红的是碱性溶液,碱性溶液是指常温下 pH 大于 7,即氢氧根离子

浓度大于氢离子浓度的溶液,所以题中能使酚酞试液变红的离子是氢氧根离子;

(2)熟石灰是碱性物质,在工农业上可以用来中和酸性土壤或中和酸性废液等;

(3)由实验结果产生蓝色絮状沉淀可推断出产生了可溶性铜盐,所以可得出该实验现象为

石灰水与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钙,反应的化学方程式为

CuSO Ca OH

4

( ) ( )

2

Cu OH

2

CaSO

4

,X 为铜的可溶性盐均可。

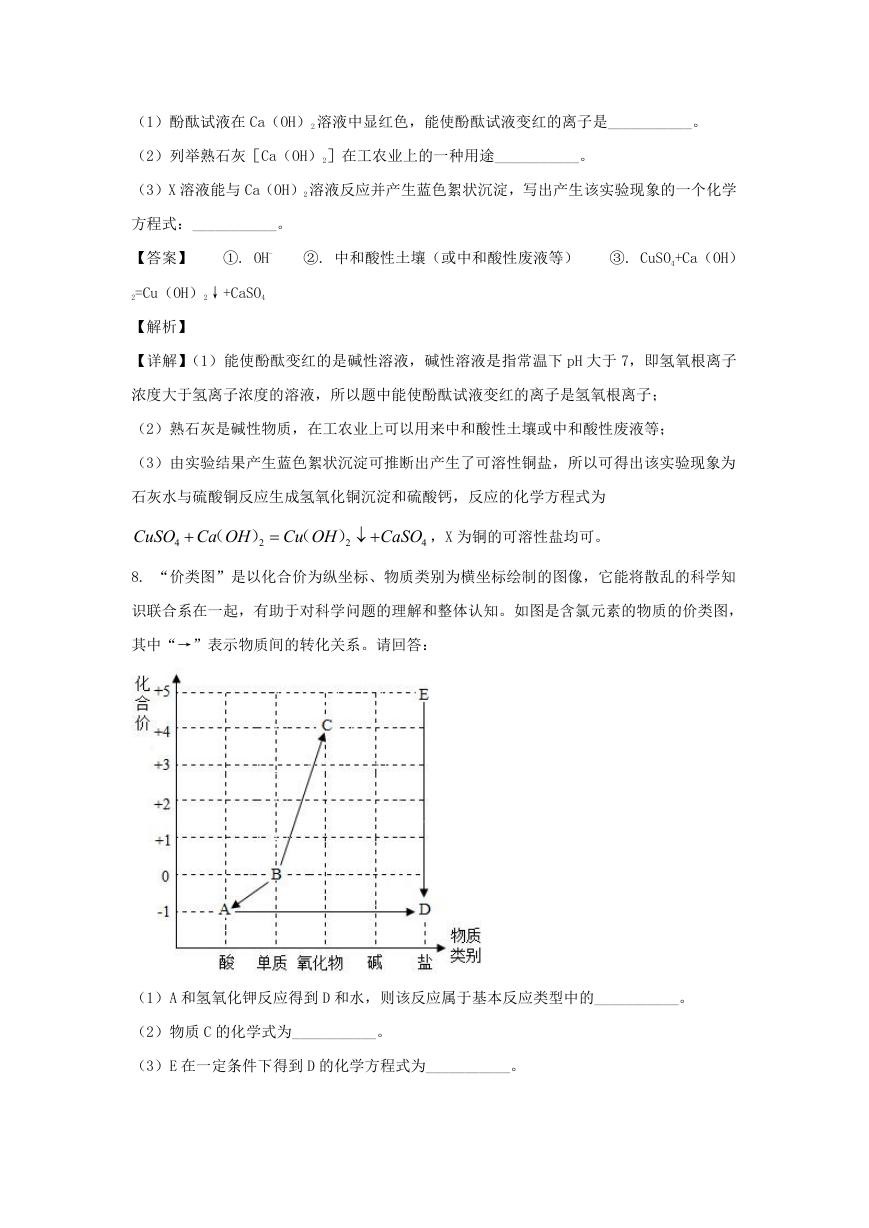

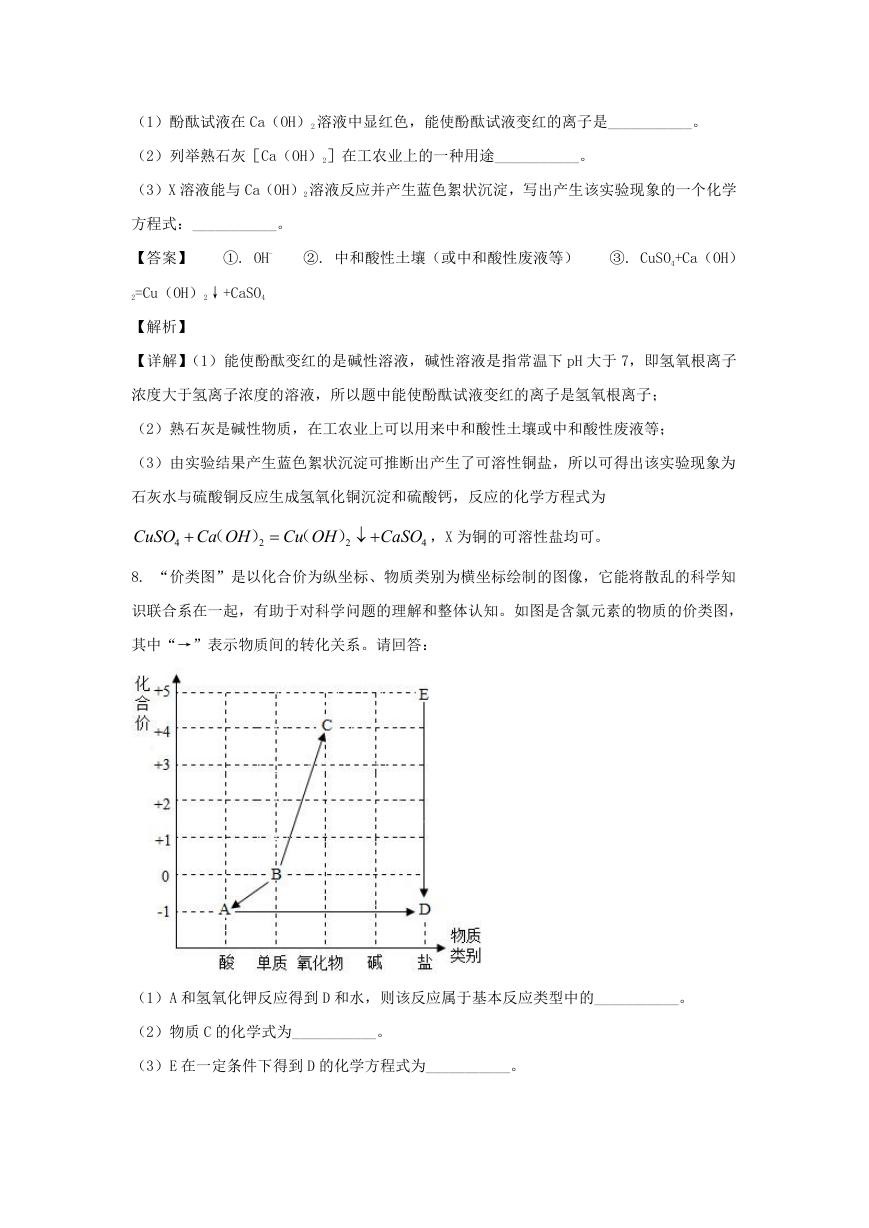

8. “价类图”是以化合价为纵坐标、物质类别为横坐标绘制的图像,它能将散乱的科学知

识联合系在一起,有助于对科学问题的理解和整体认知。如图是含氯元素的物质的价类图,

其中“→”表示物质间的转化关系。请回答:

(1)A 和氢氧化钾反应得到 D 和水,则该反应属于基本反应类型中的___________。

(2)物质 C 的化学式为___________。

(3)E 在一定条件下得到 D 的化学方程式为___________。

�

【答案】

①. 复分解反应

②. ClO2 ③.

2KClO

3

2

MnO

Δ

2KCl+3O

2

【解析】

【分析】

【详解】(1)该题是酸+碱生成盐+水的反应,所以是复分解反应。

(2)分析价类图可知物质 C 属于氧化物,且该物质中氯元素的化合价为+4 价,故可推断出

C 为 ClO2。

(3)根据(1)可知,(1)的反应为

HCl+KOH KCl+H O

=

2

,所以 D 为 KCl,由 D 是 KCl

且 E 中的氯的化合价为+5 价,可反推断出 E 为 KClO3,所以 E 在一定条件下得到 D 的化学方

程式为

2KClO

3

2

MnO

Δ

2KCl+3O

。

2

三、实验探究题(本大题共有 6 小题,每空 2 分,共 40 分)

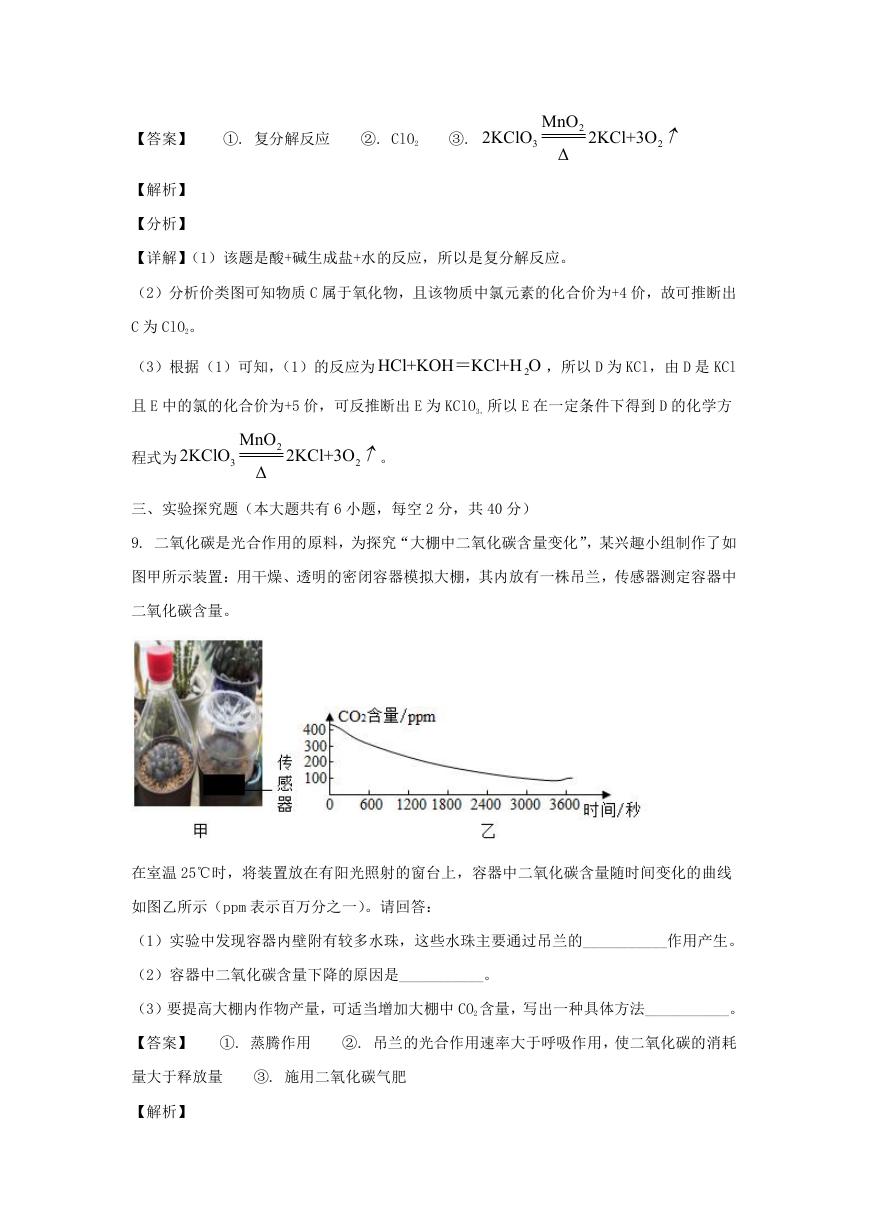

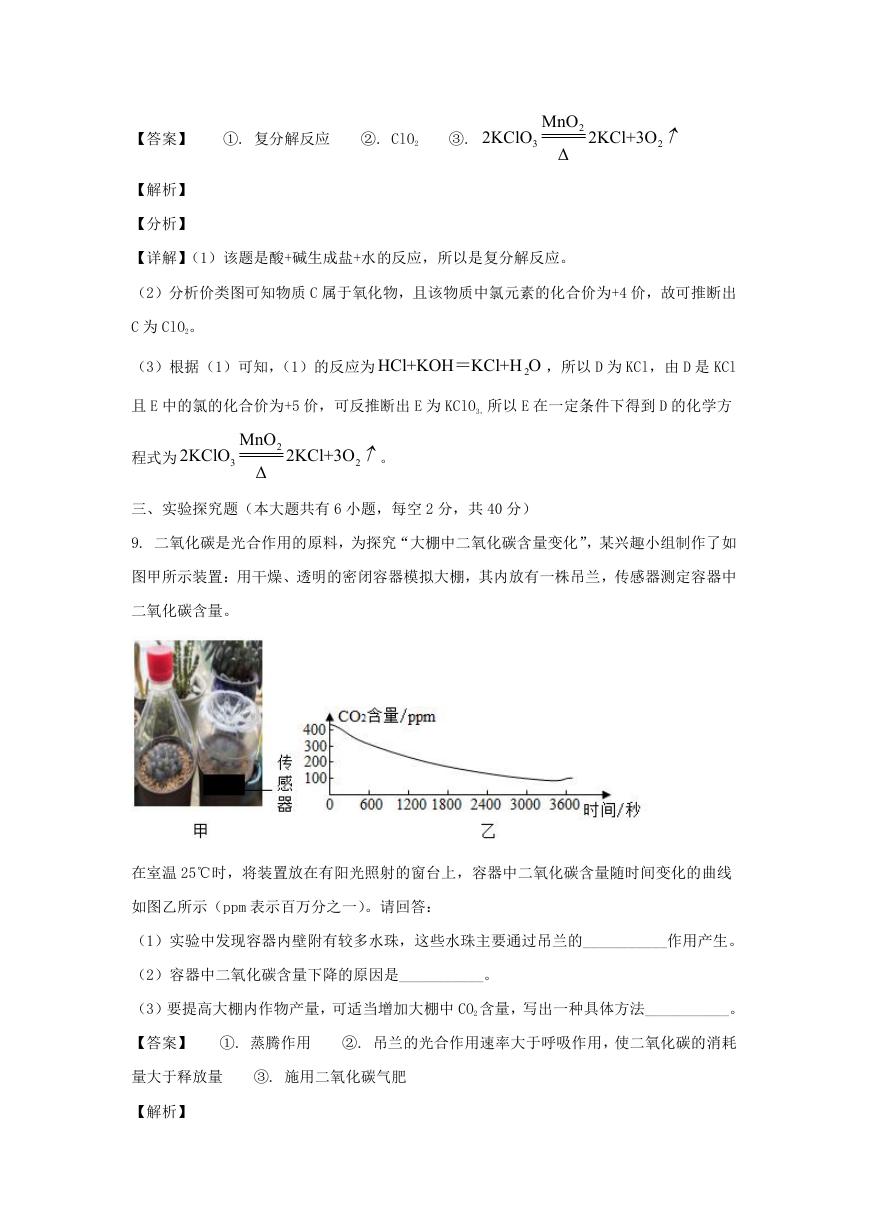

9. 二氧化碳是光合作用的原料,为探究“大棚中二氧化碳含量变化”,某兴趣小组制作了如

图甲所示装置:用干燥、透明的密闭容器模拟大棚,其内放有一株吊兰,传感器测定容器中

二氧化碳含量。

在室温 25℃时,将装置放在有阳光照射的窗台上,容器中二氧化碳含量随时间变化的曲线

如图乙所示(ppm 表示百万分之一)。请回答:

(1)实验中发现容器内壁附有较多水珠,这些水珠主要通过吊兰的___________作用产生。

(2)容器中二氧化碳含量下降的原因是___________。

(3)要提高大棚内作物产量,可适当增加大棚中 CO2 含量,写出一种具体方法___________。

【答案】 ①. 蒸腾作用

②. 吊兰的光合作用速率大于呼吸作用,使二氧化碳的消耗

量大于释放量

③. 施用二氧化碳气肥

【解析】

�

【分析】

【详解】(1)由题可知,该实验中发现容器内壁附有较多水珠,所以这些水珠主要通过吊兰

的蒸腾作用产生。

(2)因为吊兰的光合作用速率大于呼吸作用,所以使二氧化碳的消耗量大于释放量。

(3)可以采取施用二氧化碳气肥或燃烧木炭、稀盐酸与大理石反应等方法。

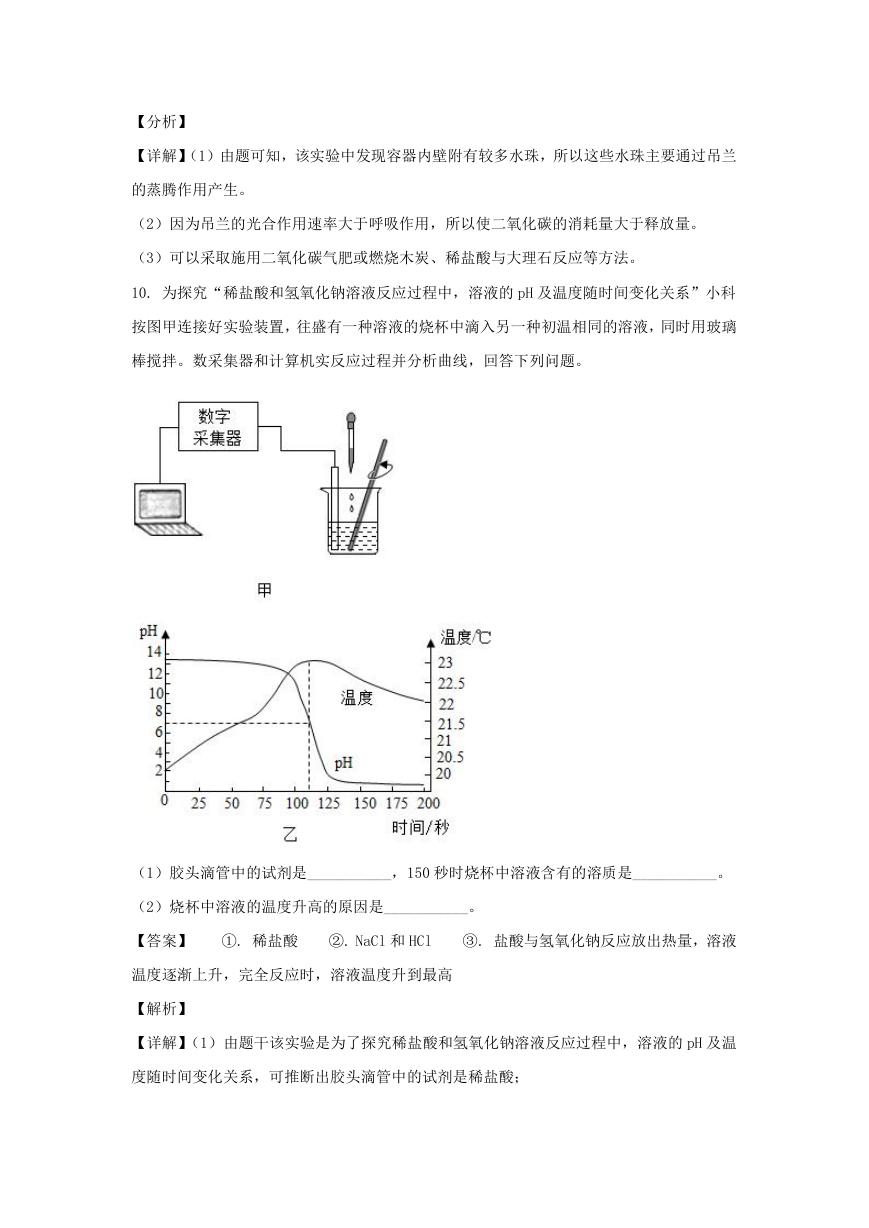

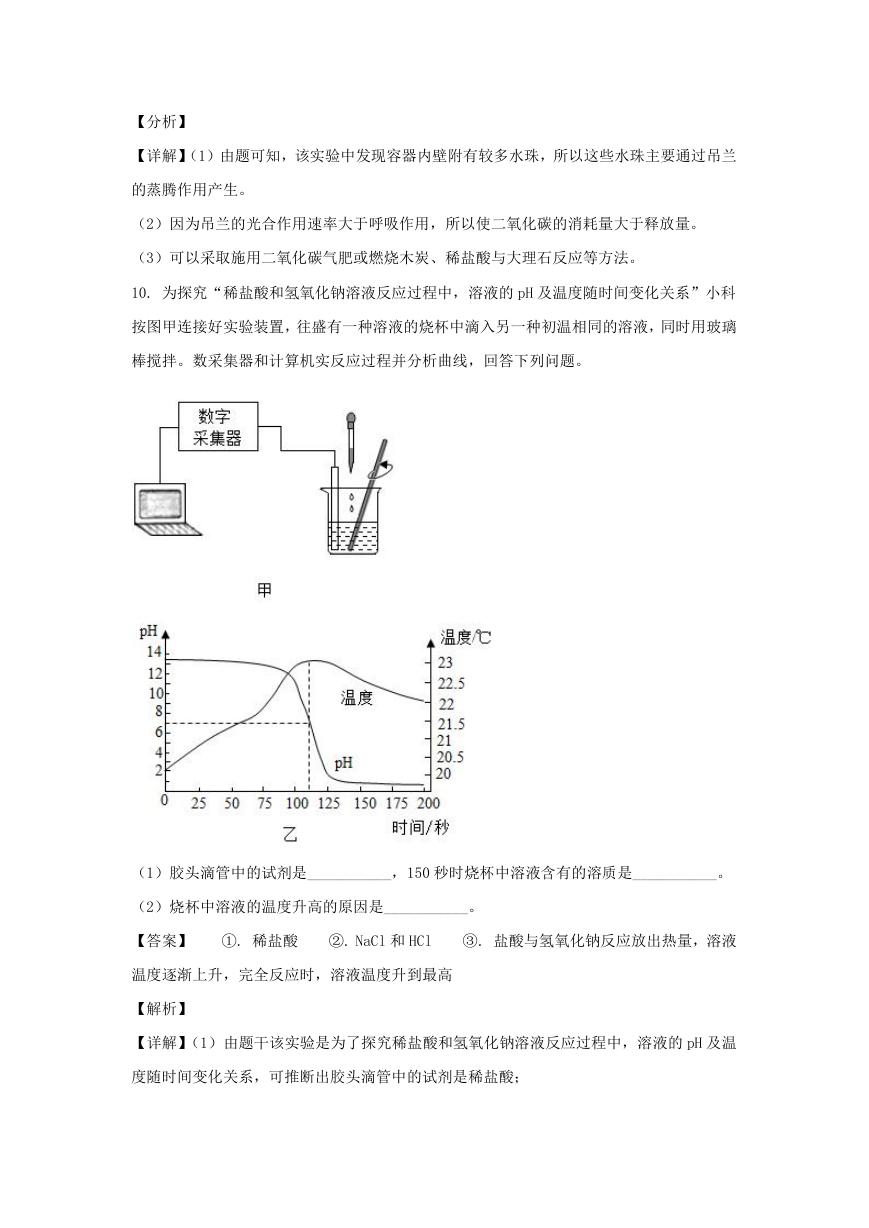

10. 为探究“稀盐酸和氢氧化钠溶液反应过程中,溶液的 pH 及温度随时间变化关系”小科

按图甲连接好实验装置,往盛有一种溶液的烧杯中滴入另一种初温相同的溶液,同时用玻璃

棒搅拌。数采集器和计算机实反应过程并分析曲线,回答下列问题。

(1)胶头滴管中的试剂是___________,150 秒时烧杯中溶液含有的溶质是___________。

(2)烧杯中溶液的温度升高的原因是___________。

【答案】 ①. 稀盐酸

②. NaCl 和 HCl

③. 盐酸与氢氧化钠反应放出热量,溶液

温度逐渐上升,完全反应时,溶液温度升到最高

【解析】

【详解】(1)由题干该实验是为了探究稀盐酸和氢氧化钠溶液反应过程中,溶液的 pH 及温

度随时间变化关系,可推断出胶头滴管中的试剂是稀盐酸;

�

该反应的方程式为

NaOH HCl NaCl

2H O

,150 秒时 pH<7 则氢氧化钠完全反应,故

烧杯中溶液含有的溶质是 NaCl 和 HCl;

(2)因为盐酸与氢氧化钠反应放出热量,所以溶液温度逐渐上升,完全反应时,溶液温度

升到最高。

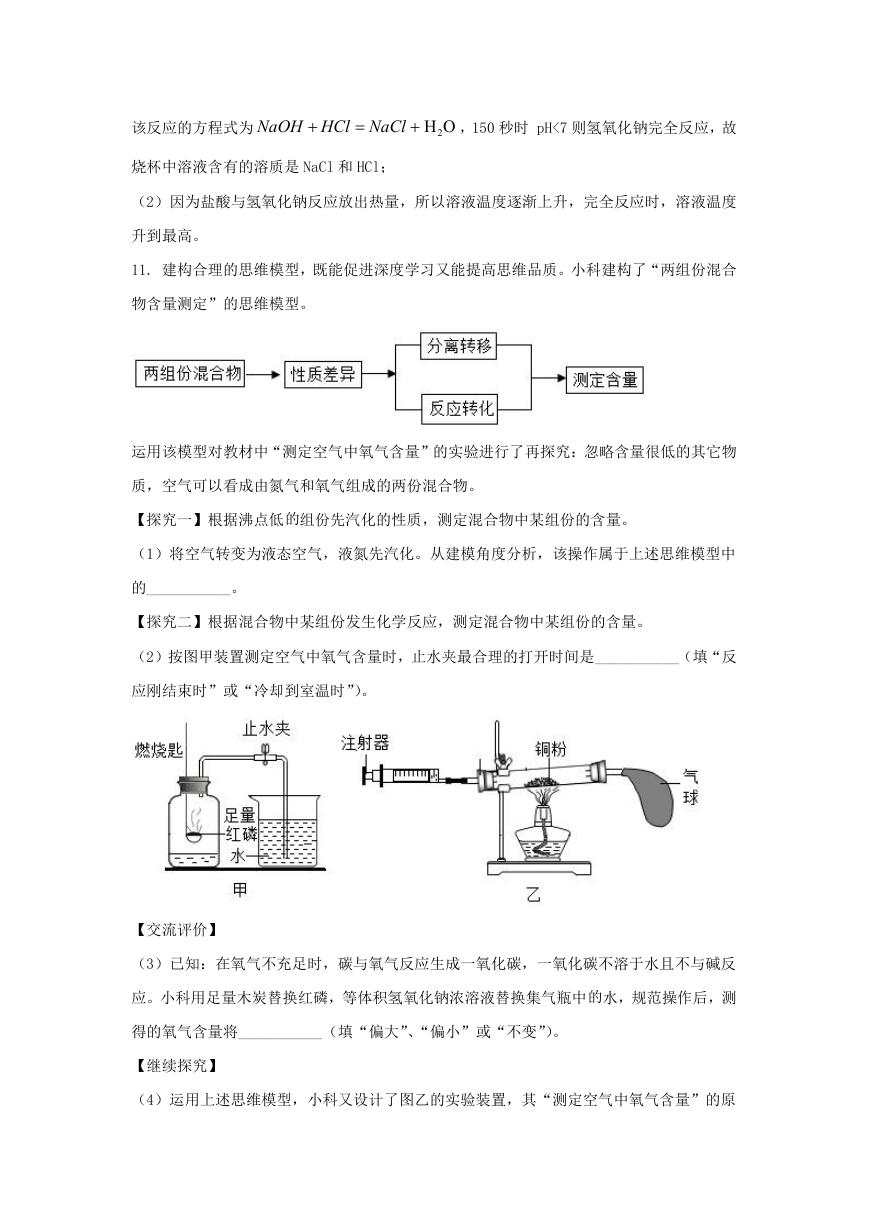

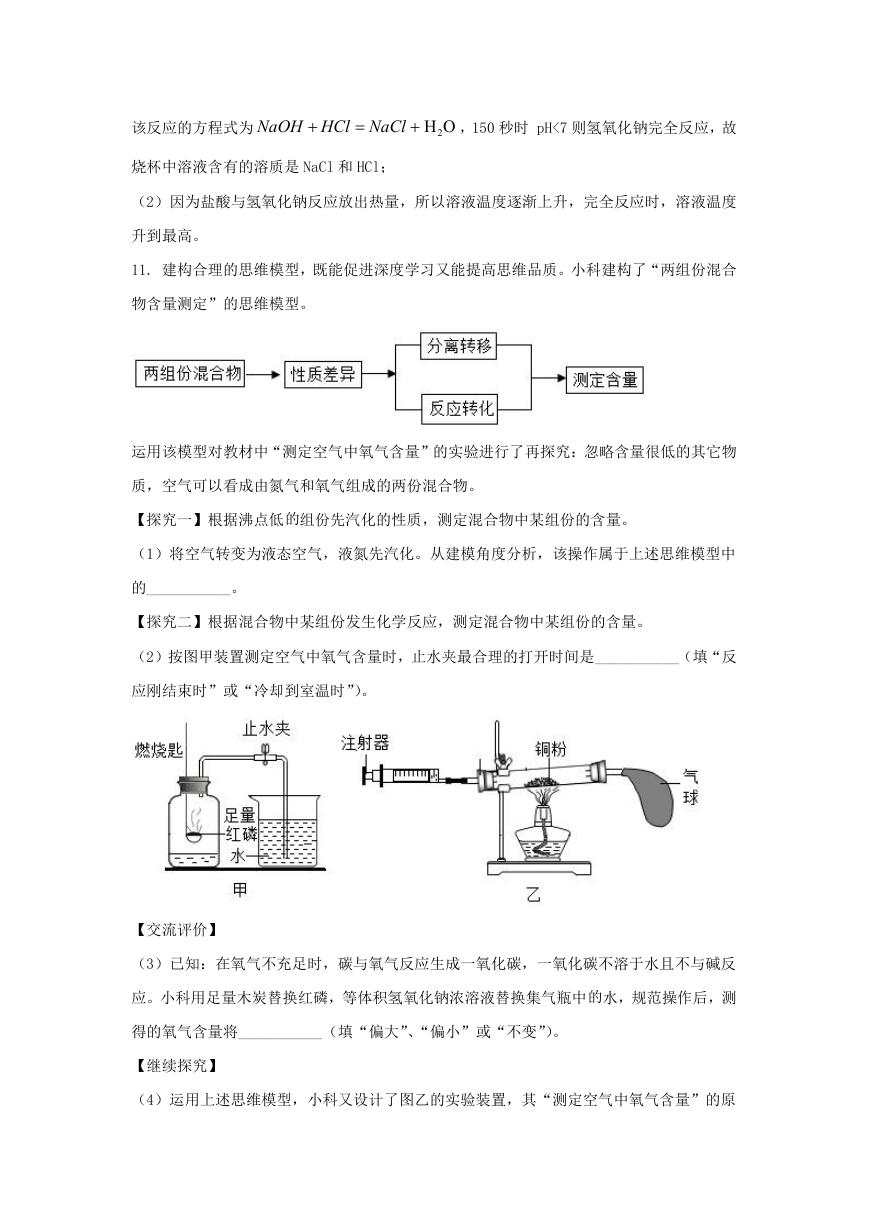

11. 建构合理的思维模型,既能促进深度学习又能提高思维品质。小科建构了“两组份混合

物含量测定”的思维模型。

运用该模型对教材中“测定空气中氧气含量”的实验进行了再探究:忽略含量很低的其它物

质,空气可以看成由氮气和氧气组成的两份混合物。

【探究一】根据沸点低的组份先汽化的性质,测定混合物中某组份的含量。

(1)将空气转变为液态空气,液氮先汽化。从建模角度分析,该操作属于上述思维模型中

的___________。

【探究二】根据混合物中某组份发生化学反应,测定混合物中某组份的含量。

(2)按图甲装置测定空气中氧气含量时,止水夹最合理的打开时间是___________(填“反

应刚结束时”或“冷却到室温时”)。

【交流评价】

(3)已知:在氧气不充足时,碳与氧气反应生成一氧化碳,一氧化碳不溶于水且不与碱反

应。小科用足量木炭替换红磷,等体积氢氧化钠浓溶液替换集气瓶中的水,规范操作后,测

得的氧气含量将___________(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。

【继续探究】

(4)运用上述思维模型,小科又设计了图乙的实验装置,其“测定空气中氧气含量”的原

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc