2017 下半年教师资格高中生物面试真题及答案

第一批

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

播放马拉松长跑的视频,教师旁白:马拉松长跑是赛程超过 40km、历时 2h 以上的极限运动,

运动员每小时至少要消耗 300g 糖类。血糖可以补充肌肉因运动而消耗的糖类。正常人的血

糖含量是 0.8~1.2g/L(80~120mg/dL),全身的血量大约为 5L。

提问:(1)根据材料计算,如果仅靠血液中的葡萄糖,运动员能跑多长时间?

(2)长跑时消耗了大量的葡萄糖,你认为血糖的浓度会下降吗?

(3)研究表明,在长跑过程中,尽管血糖在不断被消耗,但它的含量基本维持在 0.9 g/L 左

右。血糖可以通过哪些途径得到补充?

(4)饭后,大量的葡萄糖被吸收到了体内,但是正常人的血糖含量只有短暂的升高,很快就

恢复正常,是为什么?

学生思考计算,之后讨论交流。各学习小组代表汇报结果,师生共同评价、分析、完善,得

出正确答案。

提出问题:机体调节血糖的来源和去向有哪些呢?顺势板书课题。

(二)新课教学

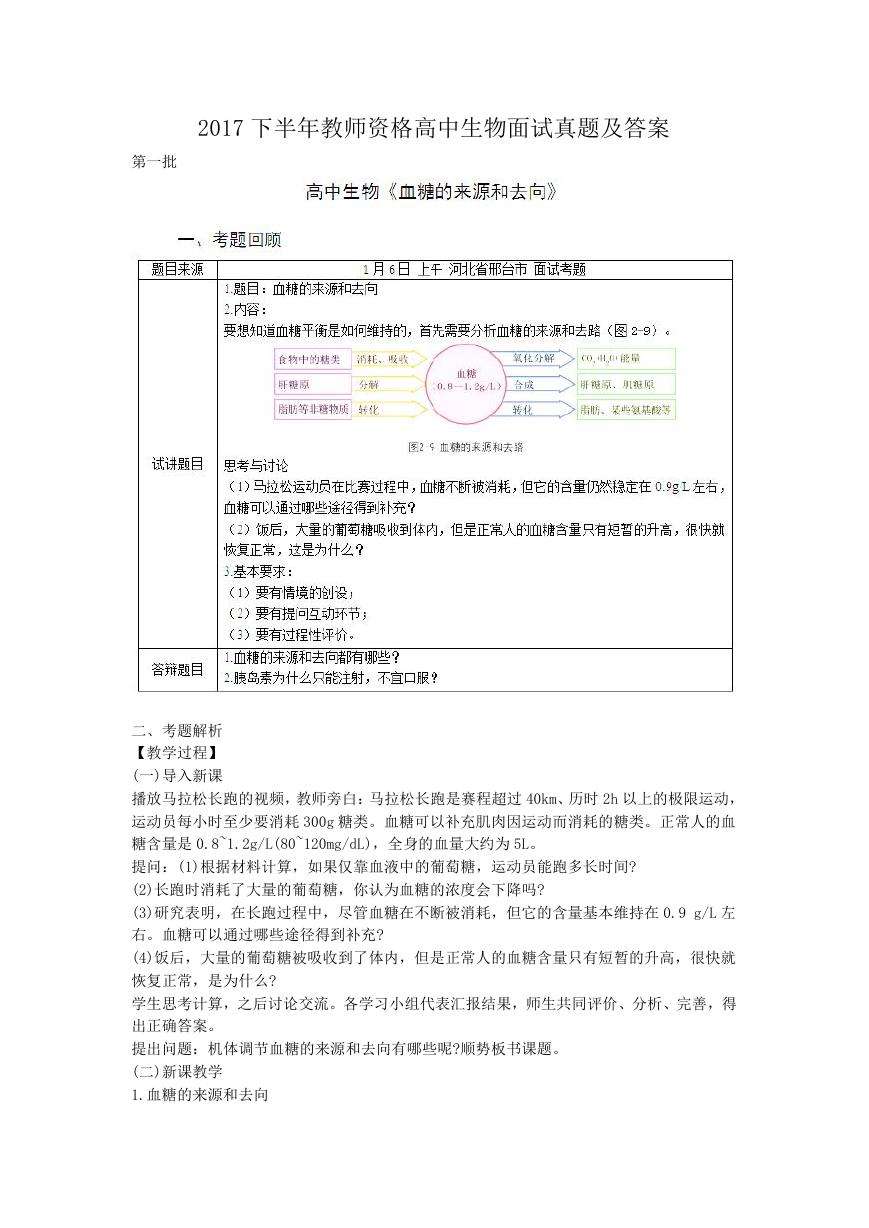

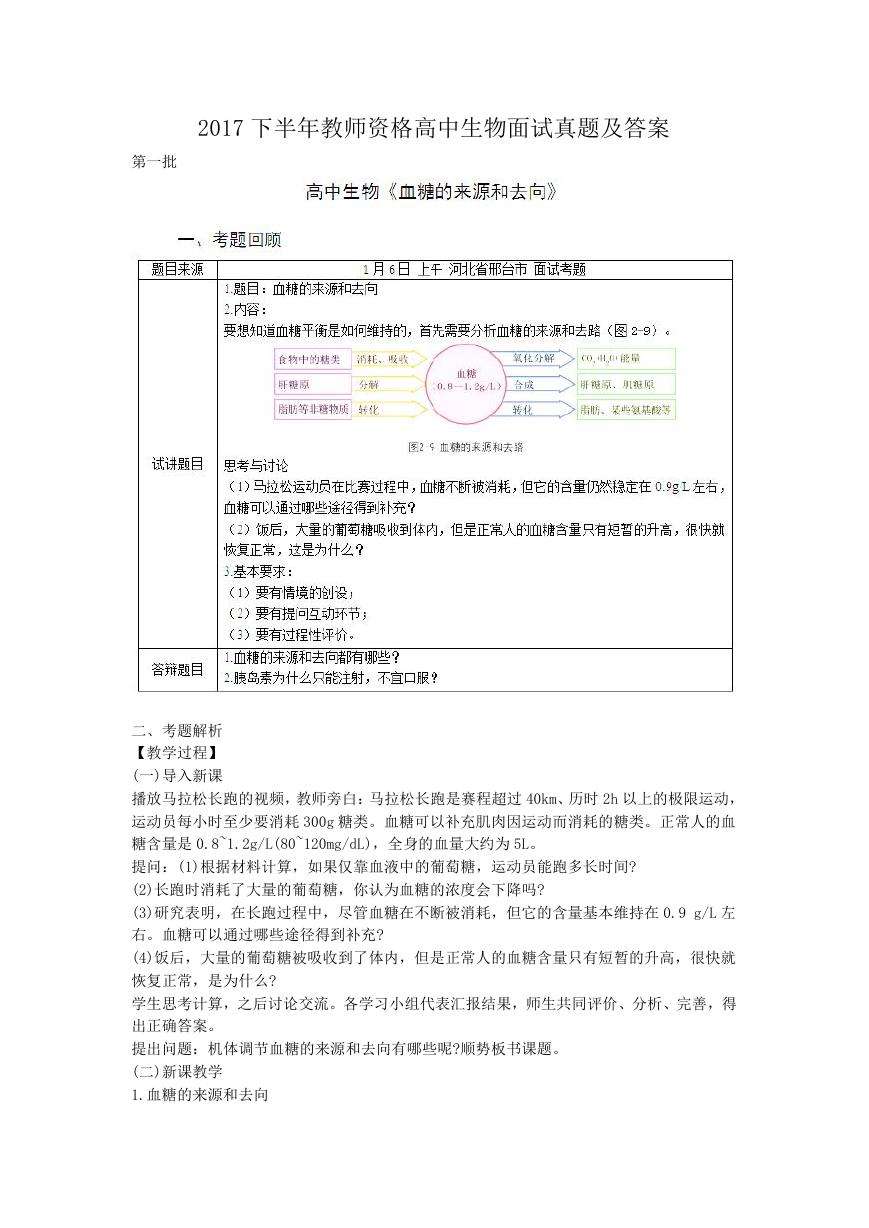

1.血糖的来源和去向

�

引导学生根据前面探讨的结果,尝试自主归纳总结,之后 ppt 展示“血糖的来源和去路”图,

教师精讲。

过渡:当机体处于长期饥饿或肝功能不强时,血糖浓度会降低。血糖含量过低时,体内细胞

缺少能量供应,就会出现头昏、心慌、四肢无力等症状,严重时甚至导致死亡。血糖浓度过

高时,会使葡萄糖从肾脏排出,形成糖尿,造成体内营养物质流失,同样有损健康。因而,

血糖的平衡对于保证人体各组织和器官能量的供应,维持人体的健康具有非常重要的意义。

那么人体内血糖是怎样保持平衡的呢?

2.胰岛素和胰高血糖素对血糖平衡的调节

提问:初中我们学习过哪种激素能影响血糖的含量?(胰岛素)

过渡:除了胰岛素,胰高血糖素也与血糖的调节密切相关。

投影胰岛,展示胰岛 A 细胞和胰岛 B 细胞,说明它们所分泌的激素。

提问:胰岛素和胰高血糖素是如何通过控制血糖的来源和去路来调节血糖的平衡呢?

归纳总结:胰岛素通过抑制来源和促进去路来降低血糖。胰高血糖素通过促进来源和抑制去

路来升高血糖。

(三)巩固提高

要求小组讨论并绘制血糖调节机制示意图,将其投影展示。

(四)小结作业

师生共同总结本节所学,留作业:搜集相关资料了解糖尿病的症状与治疗方法。

【板书设计】

略

【答辩题目解析】

1.血糖的来源和去向都有哪些?

【参考答案】

三个来源:食物中糖类的消化、吸收;肝糖原的分解;脂肪等非糖物质的转化。三个去向:氧

化分解;合成糖原;转变成脂肪和某些氨基酸等。

2.胰岛素为什么只能注射,不宜口服?

【参考答案】

胰岛素的化学本质是蛋白质,口服会被消化道中的蛋白酶消化分解为氨基酸,而没有了胰岛

素的功能,只能注射,不能口服。

�

二、考题解析

【教学过程】

(一)课题导入

首先提问:我们的身体无时无刻不被病原体所包围,但是多数情况下我们并未感到不适,这

是为什么?通过该问题引导学生复习人体的三道防线,由第三道防线引出体液免疫,从而导

入新课。

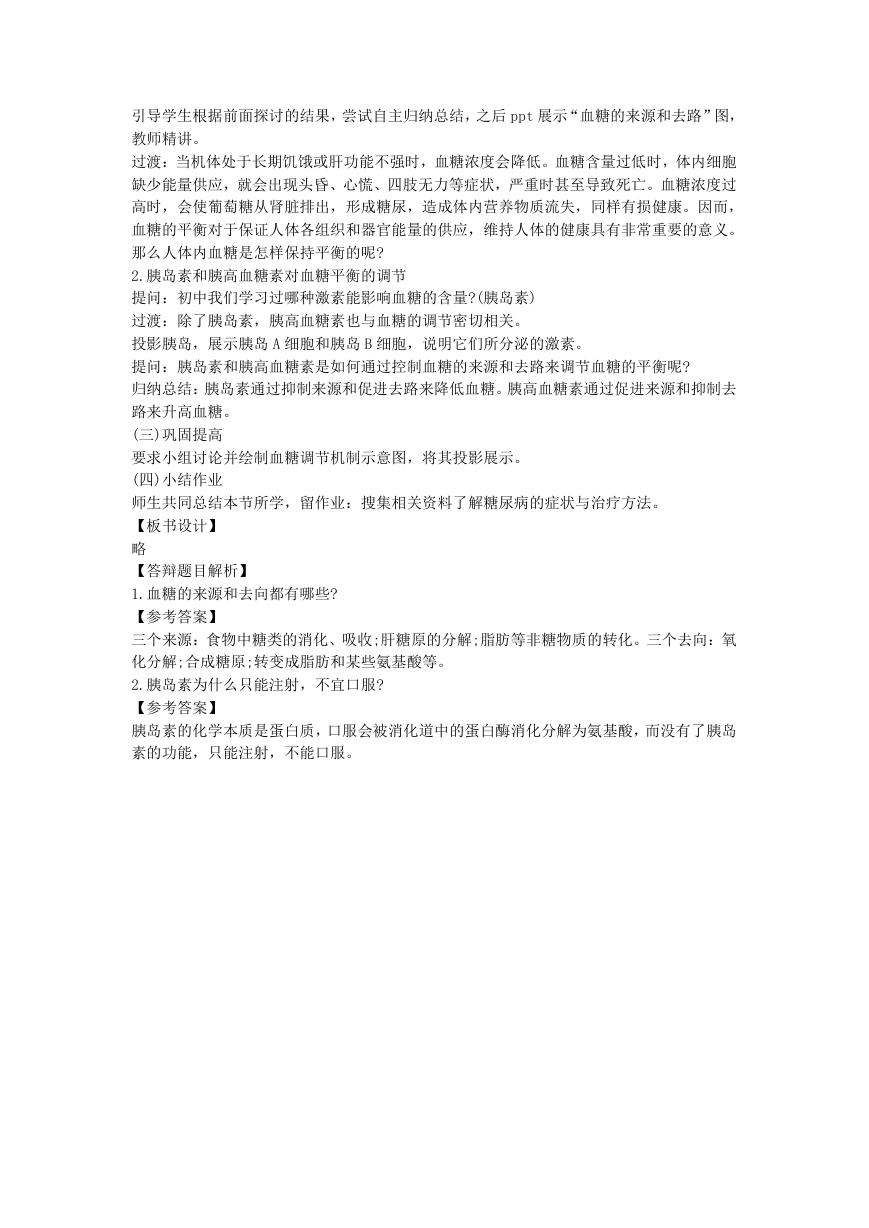

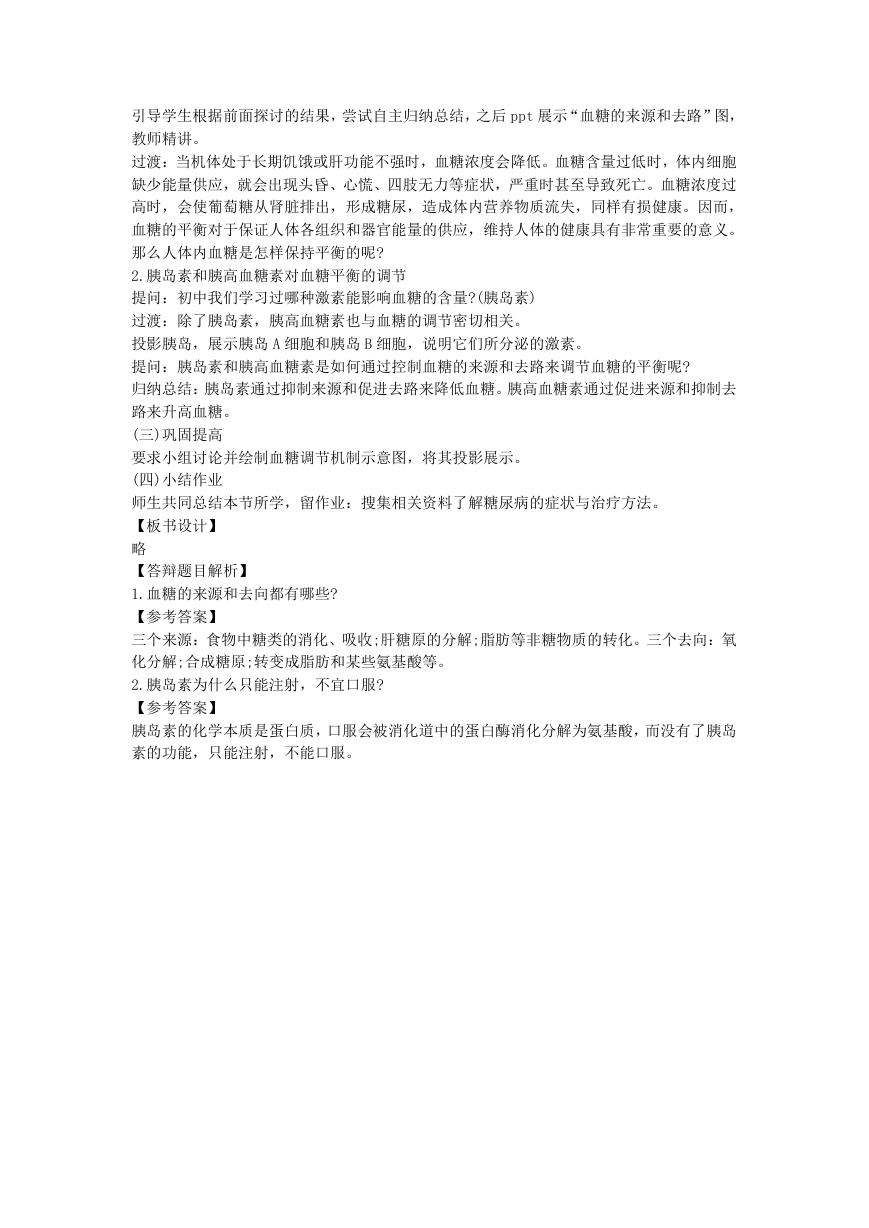

(二)探究学习(系统讲解—强调核心)

1.观看 flash 动画,得到感性认识

让学生带着问题:体液免疫可划分为哪几个阶段?观看 flash 动画,对体液免疫有整体感知。

2.分阶段学习体液免疫的过程

提出问题:你能描述这三个阶段的具体过程吗?让学生带着这一问题进行自主学习,之后可

以同桌间交流合作。5min 后,教师就三个阶段依次提问学生,教师补充强调。

3.认识二次免疫

提出问题:生过天花或麻疹的人为什么一般终生不会再次患上这种病呢?你们认为是与哪种

细胞有关?从而引出对二次免疫的讲解。

引导学生归纳概括较为完整的体液免疫的概念。

(三)巩固提升

布置任务:画体液免疫的概念图。先独立构建概念图,完成后组内互相修改完善,之后选优

�

秀作品展示评价。

(四)小结作业

引导学生进行自主总结,谈一谈今日课上的收获。以一道思考题为下节课细胞免疫做铺垫。

思考题:如果病原体侵入细胞内,我们怎么消灭它呢?

布置作业,请以第一人称的方式,描述天花病毒从空气侵入人体并被抗体消灭的整个过程。

【板书设计】

略

【答辩题目解析】

1.体液免疫和体液调节是一回事吗?

【参考答案】

不是一回事。

体液调节是指体内的一些细胞能生成并分泌某些特殊的化学物质(如激素、代谢产物等),经

体液(血液、组织液等)运输,到达全身的组织细胞或某些特殊的组织细胞,通过作用于细胞

上相应的受体,对这些细胞的活动进行调节。

体液免疫是在体液中,B 细胞主要靠产生抗体消灭抗原的特异性免疫。

2.本节课的教学目标是什么?

【参考答案】

我制定了如下的三维教学目标:

1.概述体液免疫的过程及概念。

2.通过借助 flash 动画、挂图和教材文字,归纳体液免疫的过程,提高分析、归纳和表达的

能力;通过绘制体液免疫过程图,提高构建概念图的能力。

3.增进对自身的了解,关注体液免疫与人类健康的关系。

�

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

�

回顾上节课所学:染色体组、二倍体、多倍体、单倍体等重要概念。设疑:多倍体是怎样形

成的呢?在实践中有何应用价值呢?从而导入新课。

(二)新课教学

1.多倍体育种

教师投影展示:二倍体草莓、多倍体草莓的图片。提问:多倍体的自然成因是什么?具有什

么特点?

学生看图可知,多倍体植物各器官均较二倍体大,果实中含营养物质多。如四倍体水稻的干

粒重是二倍体水稻的二倍,蛋白质含量提高了 5%~15%,可见多倍体有较高的应用价值。

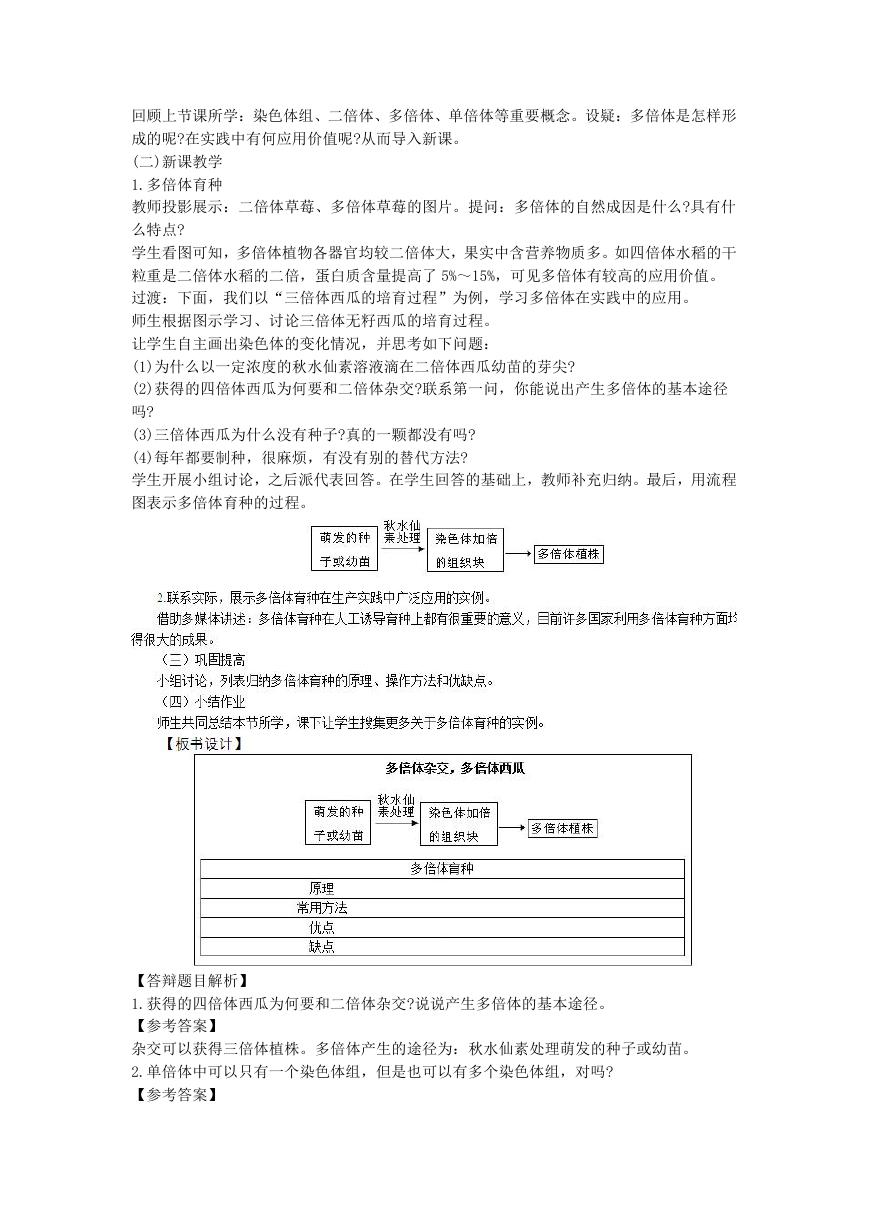

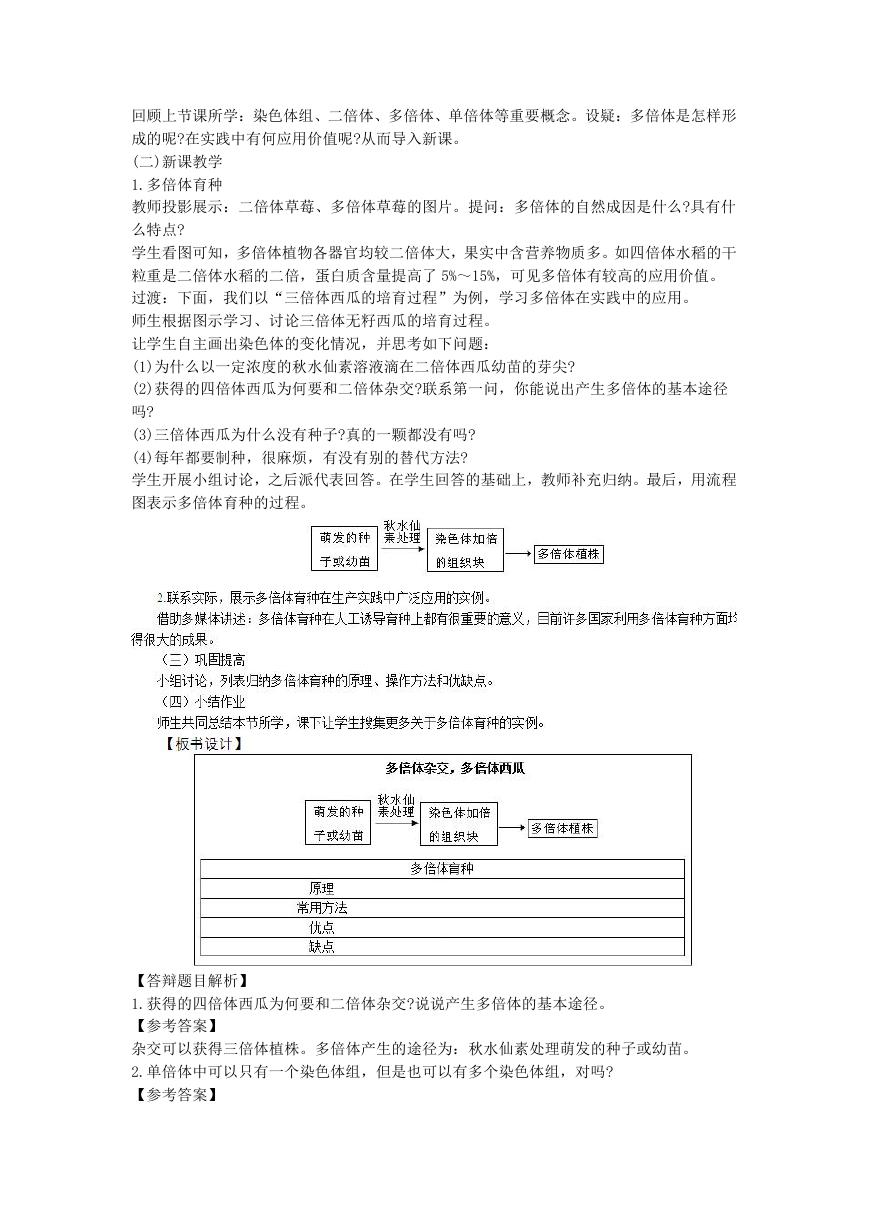

过渡:下面,我们以“三倍体西瓜的培育过程”为例,学习多倍体在实践中的应用。

师生根据图示学习、讨论三倍体无籽西瓜的培育过程。

让学生自主画出染色体的变化情况,并思考如下问题:

(1)为什么以一定浓度的秋水仙素溶液滴在二倍体西瓜幼苗的芽尖?

(2)获得的四倍体西瓜为何要和二倍体杂交?联系第一问,你能说出产生多倍体的基本途径

吗?

(3)三倍体西瓜为什么没有种子?真的一颗都没有吗?

(4)每年都要制种,很麻烦,有没有别的替代方法?

学生开展小组讨论,之后派代表回答。在学生回答的基础上,教师补充归纳。最后,用流程

图表示多倍体育种的过程。

【答辩题目解析】

1.获得的四倍体西瓜为何要和二倍体杂交?说说产生多倍体的基本途径。

【参考答案】

杂交可以获得三倍体植株。多倍体产生的途径为:秋水仙素处理萌发的种子或幼苗。

2.单倍体中可以只有一个染色体组,但是也可以有多个染色体组,对吗?

【参考答案】

�

对,如果本物种是二倍体,则其配子所形成的单倍体中含有一个染色体组;如果本物种是四

倍体、六倍体等多倍体,则其配子所形成的单倍体含有两个或两个以上的染色体组。

第二批

二、考题解析

【教学过程】

(一)创设情境,设疑导入

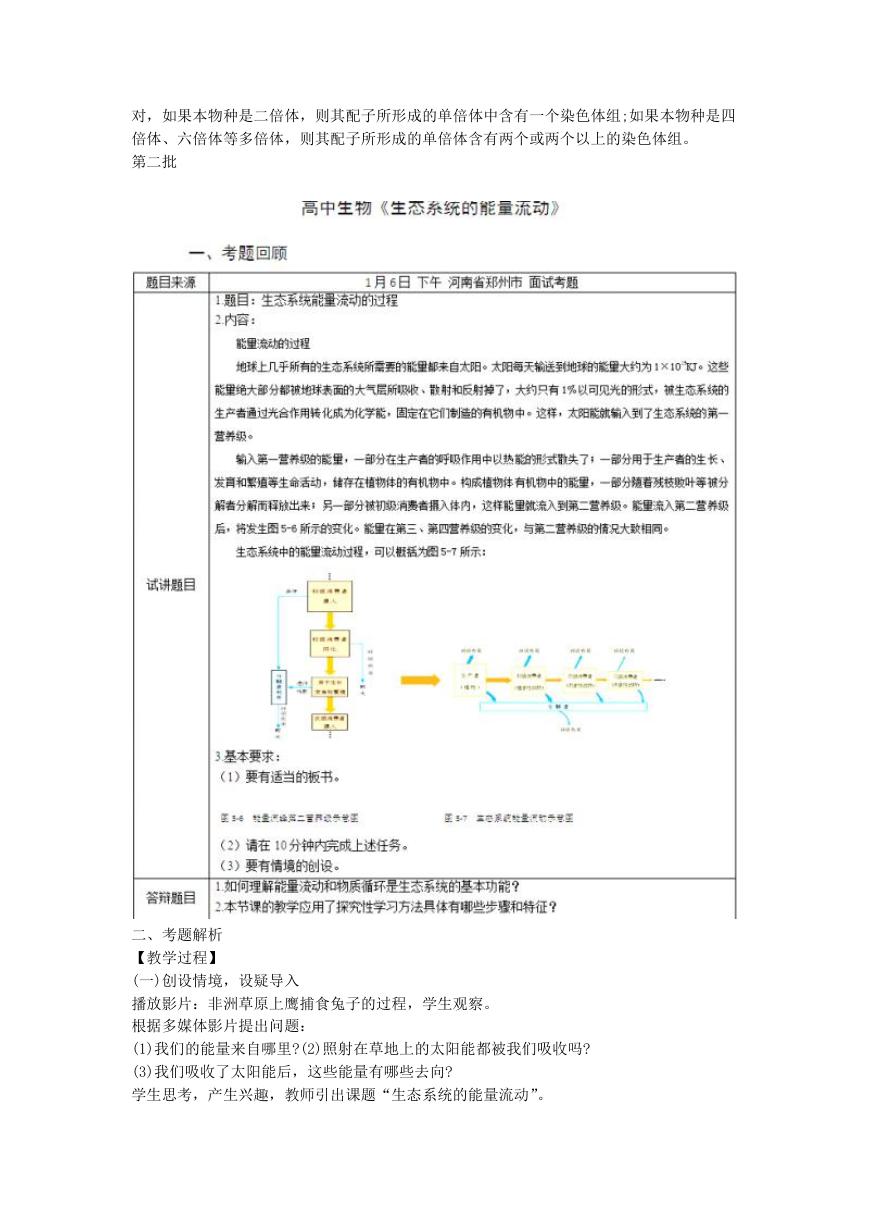

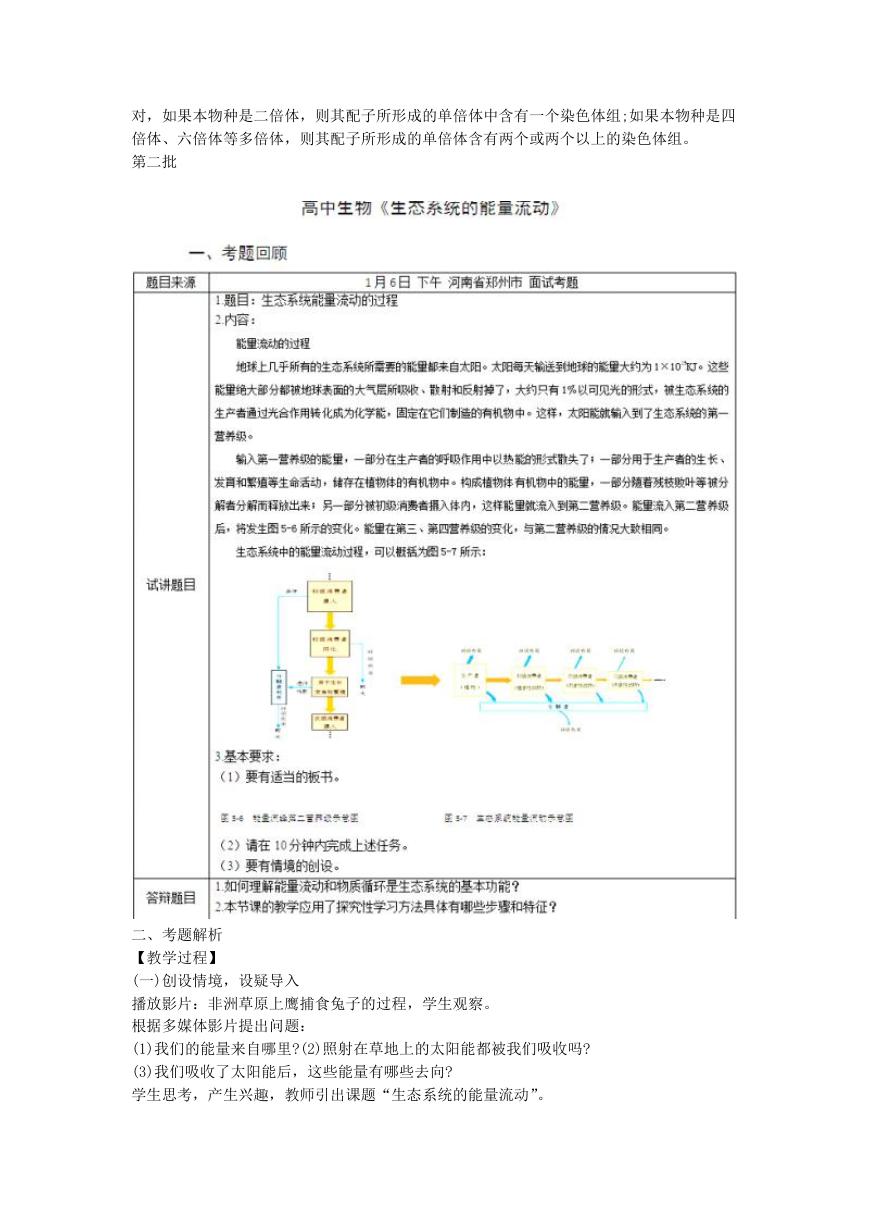

播放影片:非洲草原上鹰捕食兔子的过程,学生观察。

根据多媒体影片提出问题:

(1)我们的能量来自哪里?(2)照射在草地上的太阳能都被我们吸收吗?

(3)我们吸收了太阳能后,这些能量有哪些去向?

学生思考,产生兴趣,教师引出课题“生态系统的能量流动”。

�

(二)提问引导,探索新知

引导学生自主阅读教材内容,学生开始思考三个问题,通过讨论,得出结论。

学生归纳总结三个问题答案。

【过渡引导设置提问】

兔子能把草吃的干干净净吗?(学生思考回答)

现在让我们来看一看兔子有什么问题要问呢?

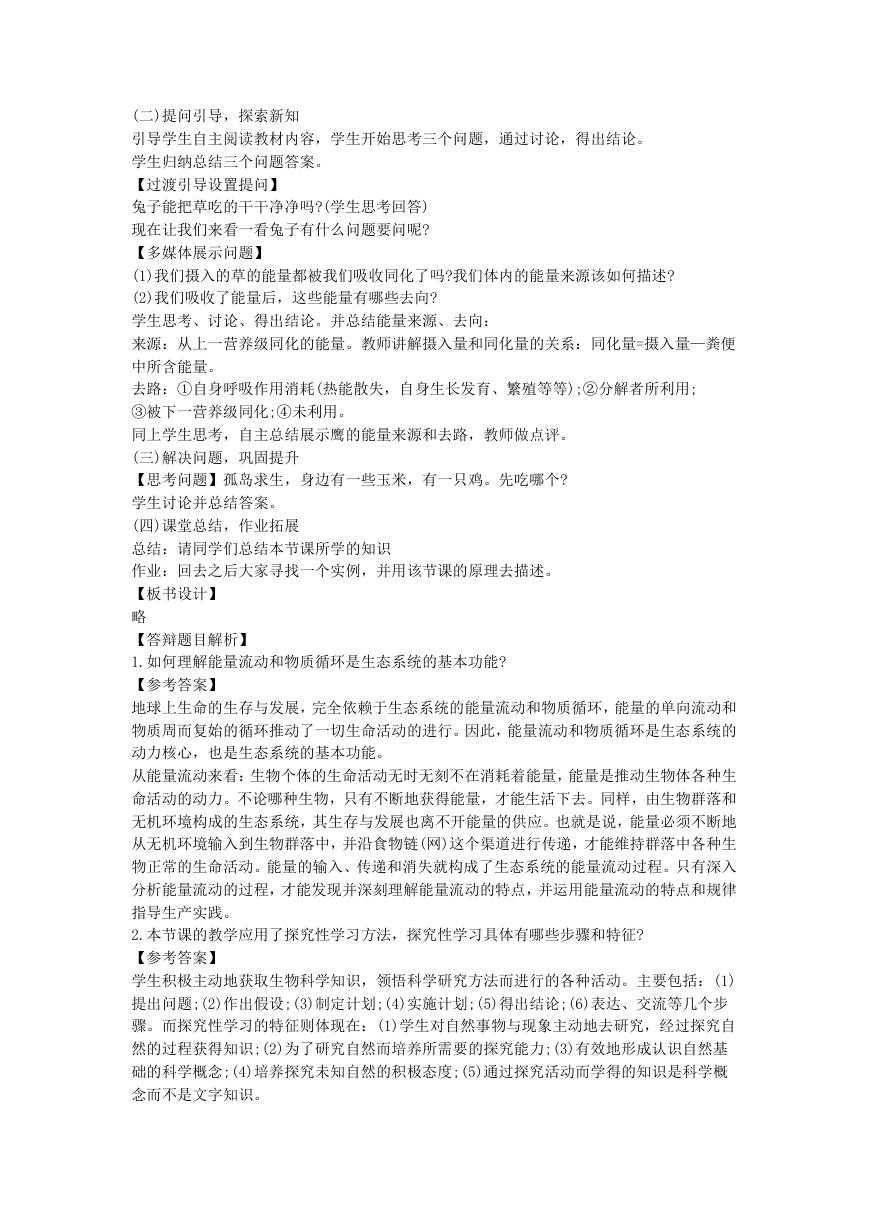

【多媒体展示问题】

(1)我们摄入的草的能量都被我们吸收同化了吗?我们体内的能量来源该如何描述?

(2)我们吸收了能量后,这些能量有哪些去向?

学生思考、讨论、得出结论。并总结能量来源、去向:

来源:从上一营养级同化的能量。教师讲解摄入量和同化量的关系:同化量=摄入量—粪便

中所含能量。

去路:①自身呼吸作用消耗(热能散失,自身生长发育、繁殖等等);②分解者所利用;

③被下一营养级同化;④未利用。

同上学生思考,自主总结展示鹰的能量来源和去路,教师做点评。

(三)解决问题,巩固提升

【思考问题】孤岛求生,身边有一些玉米,有一只鸡。先吃哪个?

学生讨论并总结答案。

(四)课堂总结,作业拓展

总结:请同学们总结本节课所学的知识

作业:回去之后大家寻找一个实例,并用该节课的原理去描述。

【板书设计】

略

【答辩题目解析】

1.如何理解能量流动和物质循环是生态系统的基本功能?

【参考答案】

地球上生命的生存与发展,完全依赖于生态系统的能量流动和物质循环,能量的单向流动和

物质周而复始的循环推动了一切生命活动的进行。因此,能量流动和物质循环是生态系统的

动力核心,也是生态系统的基本功能。

从能量流动来看:生物个体的生命活动无时无刻不在消耗着能量,能量是推动生物体各种生

命活动的动力。不论哪种生物,只有不断地获得能量,才能生活下去。同样,由生物群落和

无机环境构成的生态系统,其生存与发展也离不开能量的供应。也就是说,能量必须不断地

从无机环境输入到生物群落中,并沿食物链(网)这个渠道进行传递,才能维持群落中各种生

物正常的生命活动。能量的输入、传递和消失就构成了生态系统的能量流动过程。只有深入

分析能量流动的过程,才能发现并深刻理解能量流动的特点,并运用能量流动的特点和规律

指导生产实践。

2.本节课的教学应用了探究性学习方法,探究性学习具体有哪些步骤和特征?

【参考答案】

学生积极主动地获取生物科学知识,领悟科学研究方法而进行的各种活动。主要包括:(1)

提出问题;(2)作出假设;(3)制定计划;(4)实施计划;(5)得出结论;(6)表达、交流等几个步

骤。而探究性学习的特征则体现在:(1)学生对自然事物与现象主动地去研究,经过探究自

然的过程获得知识;(2)为了研究自然而培养所需要的探究能力;(3)有效地形成认识自然基

础的科学概念;(4)培养探究未知自然的积极态度;(5)通过探究活动而学得的知识是科学概

念而不是文字知识。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc