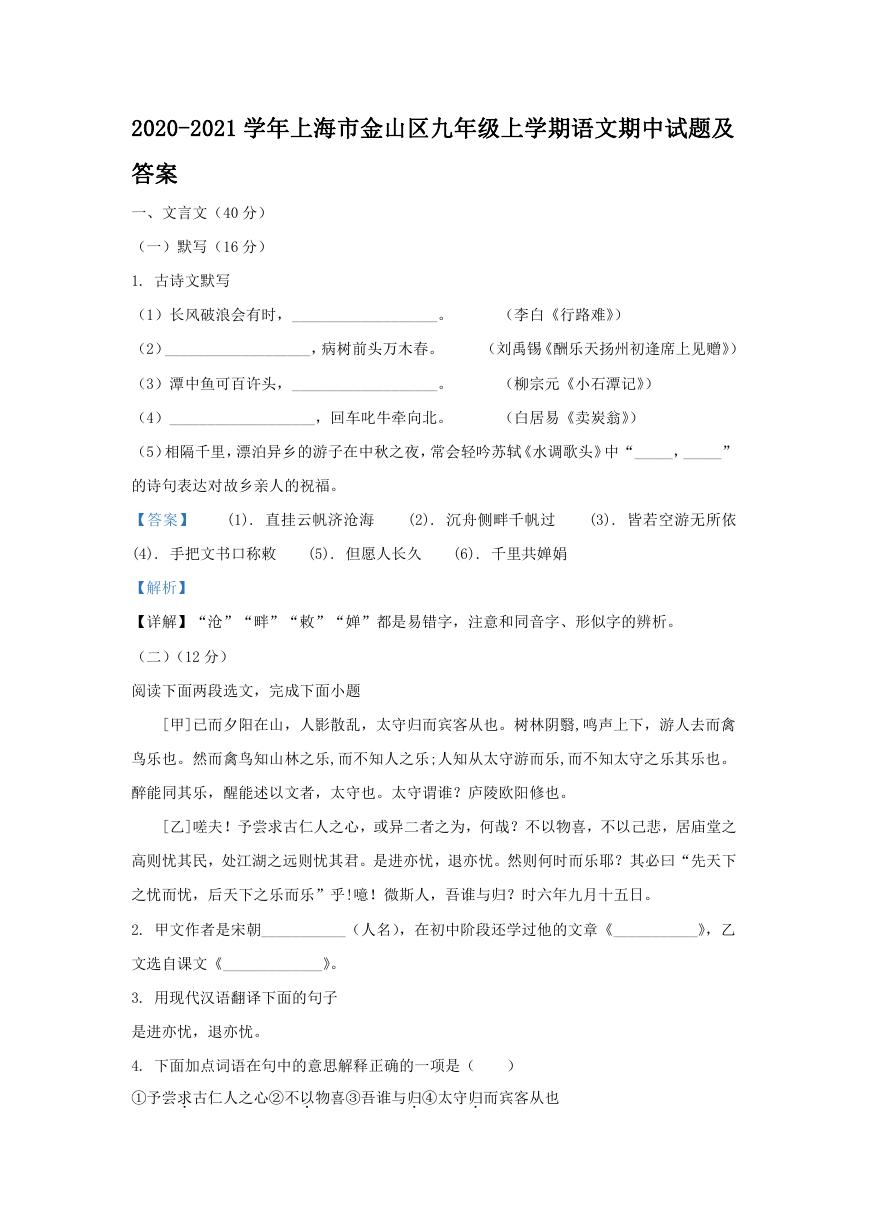

2020-2021 学年上海市金山区九年级上学期语文期中试题及

答案

一、文言文(40 分)

(一)默写(16 分)

1. 古诗文默写

(1)长风破浪会有时,___________________。

(李白《行路难》)

(2)___________________,病树前头万木春。

(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

(3)潭中鱼可百许头,___________________。

(柳宗元《小石潭记》)

(4)___________________,回车叱牛牵向北。

(白居易《卖炭翁》)

(5)相隔千里,漂泊异乡的游子在中秋之夜,常会轻吟苏轼《水调歌头》中“_____,_____”

的诗句表达对故乡亲人的祝福。

【答案】

(1). 直挂云帆济沧海

(2). 沉舟侧畔千帆过

(3). 皆若空游无所依

(4). 手把文书口称敕

(5). 但愿人长久

(6). 千里共婵娟

【解析】

【详解】“沧”“畔”“敕”“婵”都是易错字,注意和同音字、形似字的辨析。

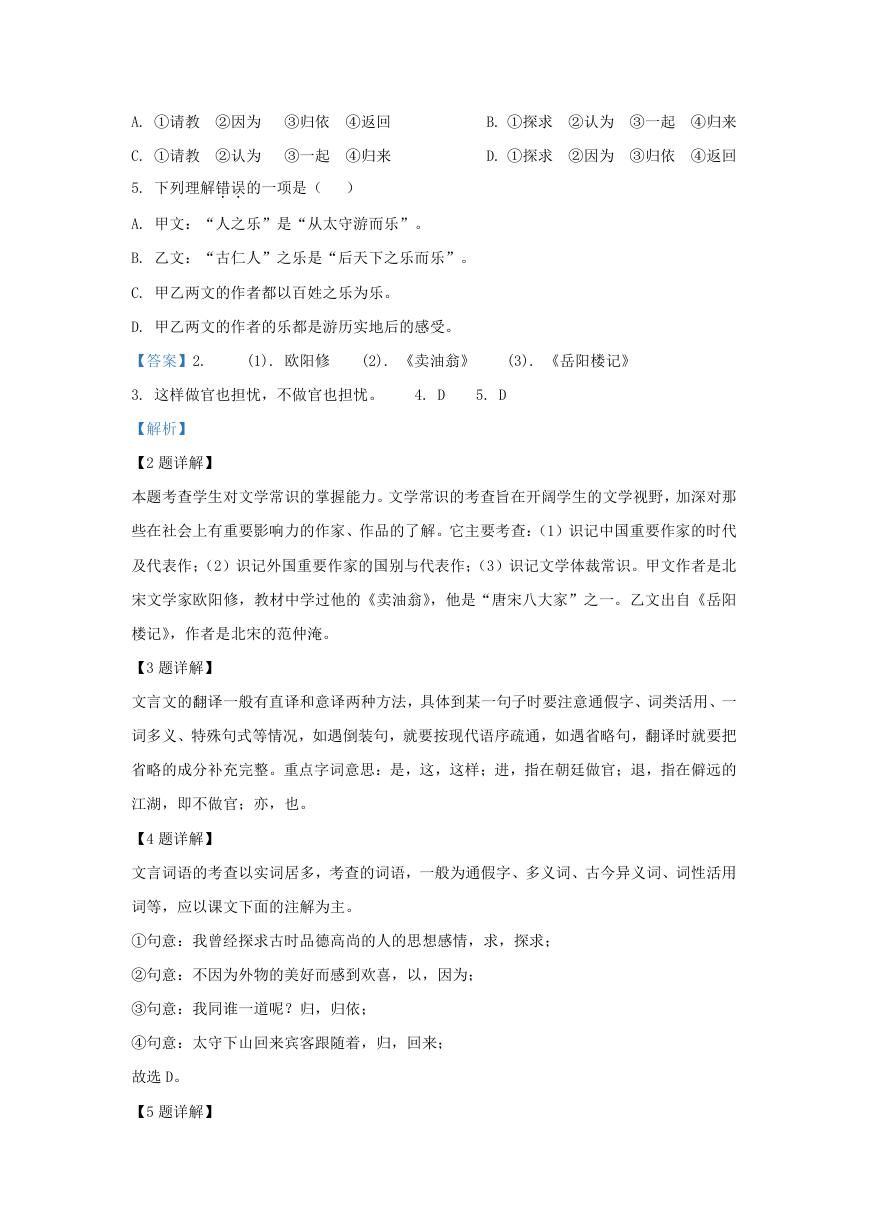

(二)(12 分)

阅读下面两段选文,完成下面小题

[甲]已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽

鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

[乙]嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之

高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下

之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

2. 甲文作者是宋朝___________(人名),在初中阶段还学过他的文章《___________》,乙

文选自课文《_____________》。

3. 用现代汉语翻译下面的句子

是进亦忧,退亦忧。

4. 下面加点词语在句中的意思解释正确的一项是(

)

①予尝求.古仁人之心②不以.物喜③吾谁与归.④太守归.而宾客从也

�

A. ①请教 ②因为 ③归依 ④返回

B. ①探求 ②认为 ③一起 ④归来

C. ①请教 ②认为 ③一起 ④归来

D. ①探求 ②因为 ③归依 ④返回

5. 下列理解错误..的一项是( )

A. 甲文:“人之乐”是“从太守游而乐”。

B. 乙文:“古仁人”之乐是“后天下之乐而乐”。

C. 甲乙两文的作者都以百姓之乐为乐。

D. 甲乙两文的作者的乐都是游历实地后的感受。

【答案】2.

(1). 欧阳修

(2). 《卖油翁》

(3). 《岳阳楼记》

3. 这样做官也担忧,不做官也担忧。

4. D

5. D

【解析】

【2 题详解】

本题考查学生对文学常识的掌握能力。文学常识的考查旨在开阔学生的文学视野,加深对那

些在社会上有重要影响力的作家、作品的了解。它主要考查:(1)识记中国重要作家的时代

及代表作;(2)识记外国重要作家的国别与代表作;(3)识记文学体裁常识。甲文作者是北

宋文学家欧阳修,教材中学过他的《卖油翁》,他是“唐宋八大家”之一。乙文出自《岳阳

楼记》,作者是北宋的范仲淹。

【3 题详解】

文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一

词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句,就要按现代语序疏通,如遇省略句,翻译时就要把

省略的成分补充完整。重点字词意思:是,这,这样;进,指在朝廷做官;退,指在僻远的

江湖,即不做官;亦,也。

【4 题详解】

文言词语的考查以实词居多,考查的词语,一般为通假字、多义词、古今异义词、词性活用

词等,应以课文下面的注解为主。

①句意:我曾经探求古时品德高尚的人的思想感情,求,探求;

②句意:不因为外物的美好而感到欢喜,以,因为;

③句意:我同谁一道呢?归,归依;

④句意:太守下山回来宾客跟随着,归,回来;

故选 D。

【5 题详解】

�

本题考查学生对文言文内容的理解和分析能力。D 项表述不准确,甲文作者的“乐”是和滁

州百姓同游的快乐,是作者游历了醉翁亭之后的真实感受;乙文作者的“乐”是“先忧后

乐”,是一种理想和抱负,并不是作者的游历感受。故选 D。

【点睛】参考译文:

甲:不久太阳落到山顶,人的影子散乱一地。太守下山回家,宾客跟随着。树林茂密阴

蔽,鸟儿到处鸣叫,那是因为是游人离开后鸟儿们在快乐啊。然而鸟儿只知道山林的乐趣,

却不知道游人的乐趣,游人只知道跟随太守游玩的乐趣,却不知道太守以宾客的快乐为快乐。

醉了能够同大家一起快乐,醒来能够用文章记述这乐事的人,是太守。太守是谁?是庐陵人

欧阳修。

乙:唉!我曾经探求古时品德高尚的人的思想感情,他们或许不同于以上两种心情,这

是什么缘故呢?是因为古时品德高尚的人不因外物好坏和自己得失而或喜或悲。在朝廷做官

就为百姓忧虑;不在朝廷做官而处在僻远的江湖中间就为国君忧虑。这样他们进入朝廷做官

也忧虑,退处江湖也忧虑。既然这样,那么他们什么时候才快乐呢?那一定要说“在天下人

忧愁之前先忧愁,在天下人快乐以后才快乐”吧?唉!如果没有这种人,我同谁一路呢?

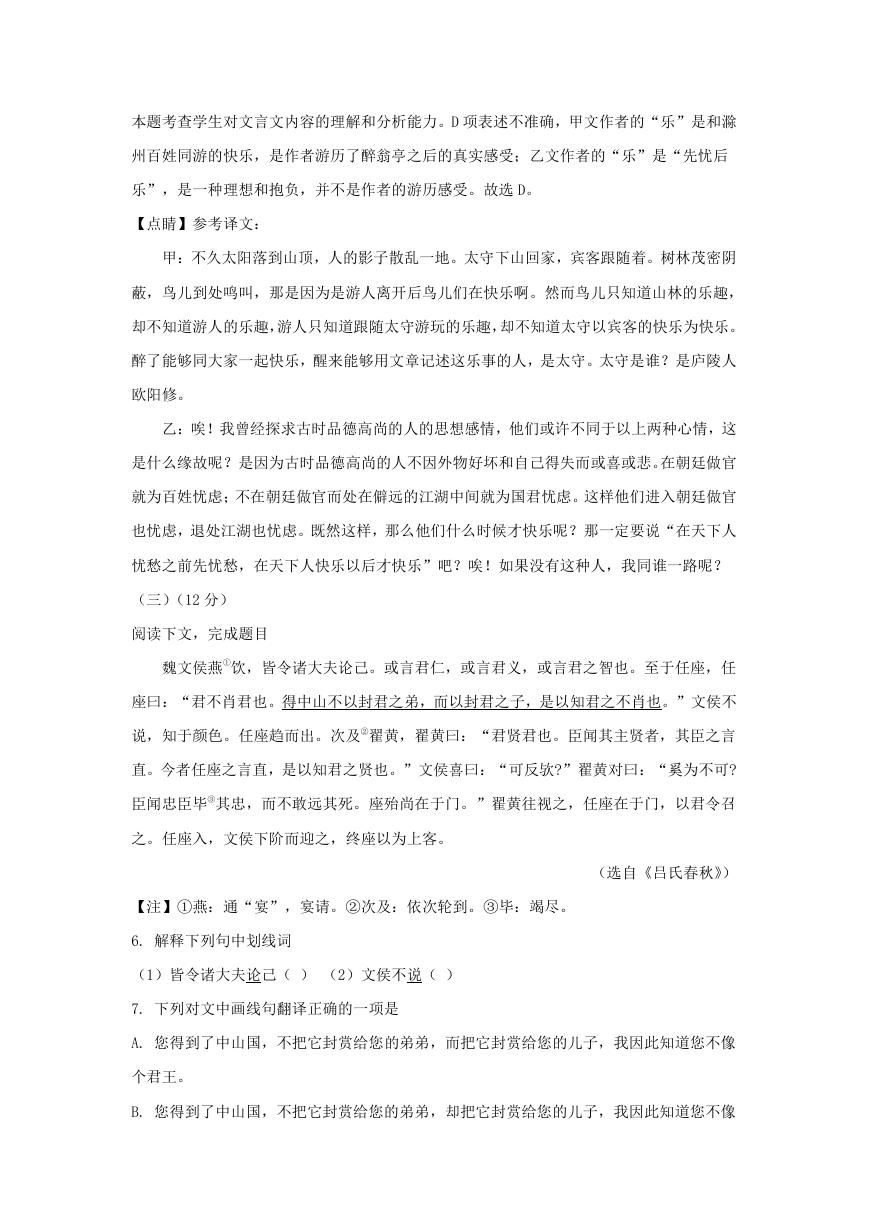

(三)(12 分)

阅读下文,完成题目

魏文侯燕①饮,皆令诸大夫论己。或言君仁,或言君义,或言君之智也。至于任座,任

座曰:“君不肖君也。得中山不以封君之弟,而以封君之子,是以知君之不肖也。”文侯不

说,知于颜色。任座趋而出。次及②翟黄,翟黄曰:“君贤君也。臣闻其主贤者,其臣之言

直。今者任座之言直,是以知君之贤也。”文侯喜曰:“可反欤?”翟黄对曰:“奚为不可?

臣闻忠臣毕③其忠,而不敢远其死。座殆尚在于门。”翟黄往视之,任座在于门,以君令召

之。任座入,文侯下阶而迎之,终座以为上客。

(选自《吕氏春秋》)

【注】①燕:通“宴”,宴请。②次及:依次轮到。③毕:竭尽。

6. 解释下列句中划线词

(1)皆令诸大夫论己( ) (2)文侯不说( )

7. 下列对文中画线句翻译正确的一项是

A. 您得到了中山国,不把它封赏给您的弟弟,而把它封赏给您的儿子,我因此知道您不像

个君王。

B. 您得到了中山国,不把它封赏给您的弟弟,却把它封赏给您的儿子,我因此知道您不像

�

个君王。

C. 您得到了中山国,不把它封赏给您的弟弟,却把它封赏给您的儿子,我因此知道您不是

个贤明的君王。

D. 您得到了中山国,不把它封赏给您的弟弟,而把它封赏给您的儿子,我因此知道您不是

个贤明的君王。

8. 本文中任座的人物形象可以概括为

和

两个字。(请用原文回答)

9. 请具体分析一下“或言君仁,或言君义,或言君之智也”这句话对于塑造任座或翟黄形

象的作用。

【答案】6. (1)评定

(2)同“悦”,喜欢,高兴

7. C

8. 忠;直

9. (说明:这句话主要写群臣谄媚之态,用以反衬任座和翟黄两人。)

答案①要点:这句话通过写群臣的阿谀奉承来反衬出任座的耿直。

答案②要点:这句话通过写群臣的只知阿谀奉承反衬出翟黄巧借赞美魏侯之名救下任座的机

智。

【解析】

【6 题详解】

学生对文言文中重点词语的释义掌握要具体、精确,更要培养课内向课外迁移的能力,达到

学以致用,能准确地理解课外文言文的重点字词。(1)“论”为“评论”的意思,不能理解

为“议论”等意思。(2)“说”为“通假字”,同“悦”,是“高兴”的意思。

【7 题详解】

文言翻译要求意思正确、句意完整、语句通顺。注意对句子中关键词的理解和重点句式的调

整。翻译这个句子,注意“以”是“把”的意思,“而”是“转折”的作用,“肖”是“贤

明”的意思。根据这几个关键字的意思,应该选 C 项。

【8 题详解】

学生提高对文本的理解能力,学会用原文理解和概括内容。任座的人物形象通过翟黄说的两

句话,间接的表现了出来。可以用“忠”和“直”来概括其人物形象。

【9 题详解】

能围绕着“反衬”这种手法来理解,能具体概括概括出群臣形象(阿谀奉承)和任座(耿直)

或翟黄(机智)的形象,表述正确即可。

【翻译】:

魏文侯请所有士大夫喝酒,叫他们都说说自己。有人说大王仁德,有人说大王仁义,有人说

�

大王智慧。到了任座,任座说:“您是不贤的君王。得到中山国,不把它封赏给自己的弟弟,

却用来封赏给自己的儿子,我从这件事知道您是不贤德的君主。”文侯不高兴,从他的脸色

上可以看出。任座离开座位,出去了。第二个轮到翟黄,翟黄说:“您是个贤德的君王。我

听说贤德的君王的臣子说话都很直接。现在任座说话直接,所以看出您是贤德的。”文侯高

兴的说:“可以这样反过来推测吗?”翟黄说:“为什么不可以呢?我听说忠臣死于他的忠

诚,不敢死在离君王很远的地方,任座一定还在门外。”翟黄到门外看了看,任座在门外,

所以文侯命人招他进来。任座进门时,文侯走下台阶迎他进门,最后将任座视为上宾。文侯

如果不是因为翟黄,差点就失去了一个忠臣啊。顺着君主的心意来显视自己是贤德的大臣,

难道只有翟黄吗?

二、现代文(39 分)

(一)(18 分)

阅读下文,完成下面小题

文化需要相互凝视

①当中国在世界经济舞台上赢得万千瞩目的时候,一个文化中国的形象似乎仍不清晰,

西方发达国家对中国文化的误读、偏见和不平等现象时有发生。一位美国汉学家翻译了王安

忆的长篇小说《长恨歌》,找到美国一家出版社。出版社认为小说写得确实不错,但恐怕不

卖钱,建议将书名改为《上海小姐》,可以考虑出版。这显然是一种不平等!要是换一个同样

优秀的英语作家,出版社就不会轻易要求把他作品的名字改掉。

②在国际文化交流中,如何做到相互平等地凝视与对话,并且保持自己的尊严,是我们

经常需要面对的问题。

③中国文化目前在国际文化竞争中处于弱势,原因很多。首先我们对西方文化的了解,

远比对方对我们的了解要多得多。还有历史原因,一边是中国屈辱的近代史,一边是西方文

艺复兴以来欧洲文明迅速勃兴形成的优越感。也有技术原因,汉语太美太难掌握,世界上精

通现代汉语的学者相对还太少,这造成了交流的障碍。另外由于文化的差异,有些西方学者

也容易从某种印象出发作出主观的判断。这样的现实,并非一日形成。

④文化相互凝视可以使双方找到并感受人类共通的良知、道德和美。在全球化的背景下,

不同的文化取向之间常会有一些误解,但绝大多数不是恶意。国际社会对中国发展充满诧异

和好奇,但普通外国民众对中国、特别是对当代中国社会真正的活力知之甚少。中国应该向

世界打开自己,特别是最能触动人心灵的文学、文化的交往,这种沟通(

)为了让人们

变得相同,(

)为了理性平等地认识、欣赏并尊重彼此的不同。

�

⑤一味的迎合偏见,只能扩大偏见,我们应当鲜明地说出我们的观点。在一次中美文学

论坛上,一位知名的美国教授在演讲中说到中国改革开放的历史,语气不无轻慢。在现场提

问环节,中国作协主席铁凝坦诚陈述了她的批评和看法,那位教授也由此意识到自己的轻率

和偏颇。这种争论之后的和解,让双方都有收获。那天论坛结束时大家都舍不得离开,最后

是一位美国汉学家主动走到大厅弹奏钢琴,让琴声作为这次交流的结束。

⑥在文化的相互凝视中,中国人更应有自己健康的文化自信。处在经济飞速发展的变革

时代,中国作家应该潜心地而不是花哨地,诚实地而不是用讨某一个“他者”喜欢的心态去

创作。老话说“酒好不怕巷子深”,好酒不是兑出来而是酿出来的,能否酿出好酒最终要看

我们能不能更踏实地潜入到这个时代的深部。只有酿出好酒,才能“走出去”。

⑦中国文化走向世界不是即兴的展示,不可能一蹴而就,更不能奢望一两次论坛和书展

就能够万事大吉。它需要我们更自觉,更有耐心和耐力。文化是一个国家、一个民族可持续

发展的根本动力。文化需要相互凝视,相互对话。在促进国际文化平等交流方面,我们要做

的事情还很多。

10. 按照文意,填入第④段括号内的词语应是( )

A. 不但 而且

B. 不是 就是

C. 不是

而是

D. 不仅

还

11. 第⑥段画线句中“兑”在文中的含义是______________________________

12. 本文的中心论点是___________________。

文章依次是从以下三个方面来论述这一观点的:(1)_________(2)______(3)__________

13. 第⑤段中运用了_____________论证方法,其作用是___________________________

14. 下面这段文字放在文章哪一段最合适?请说明理由。

著名作家莫言对中国文化的痴迷和热爱,就是莫言的文化自信。他自始至终坚守了自己

的文化领地,有意识地捍卫了他的高密东北乡。他深信只有站立在高密东北乡这个文学的版

图上,讲述中国故事,他酝酿十余年,笔耕四载,三易其稿,潜心打造的长篇力作《蛙》,并

以此获得了诺贝尔文学奖,不仅走出国门,还走向世界。

【答案】10. C

11. “兑”在文中指部分中国作家创作态度花哨,用迎合某些人喜欢的

心态去创作,不能潜入到时代的深部,作品质量不高。

12.

(1). 文化需要互相凝视,互相对话。 (2). 文化相互凝视可以使双方找到并感

受人类共通的良知、道德和美。

(3). 一味的迎合偏见,只能扩大偏见,我们应当鲜明

地说出我们的观点。

(4). 在文化的相互凝视中,中国人更应有自己健康的文化自信。

�

13.

(1). 举例论证

(2). 列举了铁凝的例子(事实论据),具体有力地论证了 “一

味的迎合偏见,只能扩大偏见,我们应当鲜明地说出我们的观点”这一观点。

14. 放在第⑥段,这段文字列举了莫言有自己的文化自信,坚守高密东北乡文化领地,潜心

创作,最终写出了长篇力作《蛙》,并获得诺贝尔奖的事例,与第⑥段观点“在文化的相互

凝视中,中国人应有自己健康的文化自信”是吻合的,并作为事实论据具体有力地证明了这

个观点。

【解析】

【10 题详解】

本题考查理解关联词语的能力。根据本段分论点“文化相互凝视可以使双方找到并感受人类

共通的良知、道德和美”可知,关联词前后的两个分句“为了让人们变得相同”“为了理性

平等地认识、欣赏并尊重彼此的不同”是表转折关系。

A.“不但……而且……”表递进关系,不合语境;

B.“不是……就是……”表选择关系,不合语境;

C.“不是……而是……”表转折关系,符合语境,选项正确;

D.“不仅……还……”表递进关系,不合语境;

故选 C。

【11 题详解】

本题考查理解词语含义的能力。要结合具体语境,揣摩词语的言外之意,用平白朴实的语言

回答即可。“好酒不是兑出来而是酿出来的”,作者在这里表面是说酿酒,实际上是说文学

创作,能否写出好作品最终要看我们能不能更踏实地潜入到这个时代的深部。结合上下文可

知,“兑”在文中指某些中国作家创作态度花哨,不能潜入到时代的深部,不能真正反映时

代,作品质量不高。

【12 题详解】

本题考查把握文章论点和分论点的能力。论点是作者对议论的文题所持的见解和主张,本文

题目就是论点,文章的结尾再次重申论点。本文从西方发达国家对中国文化的误读、偏见和

不平等现象入手,提出论题;然后先分析中国文化目前在国际文化竞争中处于弱势的原因,

④⑤⑥再从三个方面展开论述,这三个段落的第一句是中心句,是文章的分论点,文章依次

是从这三个方面来论述中心论点的;最后总结全文,强调论点。据此理解作答。

【13 题详解】

�

本题考查辨析论证方法及其作用的能力。结合“在现场提问环节,中国作协主席铁凝坦

诚陈述了她的批评和看法,那位教授也由此意识到自己的轻率和偏颇”可知,第⑤段列举了

铁凝敢于陈述自己观点的例子,是举例论证,具体有力地论证本段的分论点,即“一味的迎

合偏见,只能扩大偏见,我们应当鲜明地说出我们的观点”,增强了说服力。

【14 题详解】

本题考查理解论据的能力。论据是为证明论点服务的,论据放在哪一段合适,关键看论据能

证明哪一段的观点。阅读材料,结合“他深信只有站立在高密东北乡这个文学的版图上,讲

述中国故事”可知,莫言有自己的文化自信,通过“酝酿十余年,笔耕四载,三易其稿,潜

心打造”,最终写出了长篇力作《蛙》,并获得诺贝尔奖。这一事例,能够证明第⑥段的观

点“在文化的相互凝视中,中国人应有自己健康的文化自信”,可以充当第⑥段的事实论据,

所以放在第⑥段合适。

(二)(21 分)

阅读下文,完成下面小题

一粒花生米

韦如辉

①那一年,我考上了大学。父亲突然变得喜欢赶集,在村前弯弯的土路上,和人头攒动、

噪声如潮的集市上,经常能看到他的身影。这个中的原因,当然是由于他刚考上大学的儿子。

②开学前一天,父亲坚持要把我送到学校。

③离报到的时间还有一下午,父亲对我说,不急,时间多着哩。父亲边说,边把目光投

向车站周围的饭店。父亲问:“饿吗?”我点点头。我听到父亲的肚子里,也一阵阵地敲着

鼓。

④从几家大酒店的门前走过,父亲选中一家叫“薄利小吃部”的饭店,痛下决心似的说:

“就这家了。”

⑤小吃部摆设十分简单,几张对开的桌子和几条长椅组成的座位,稀稀落落散落着几个

食客。父亲要了一盘红烧肉和一盘油炸花生米。父亲递给我一双筷子,又夹一块肉给我,神

采飞扬地说:“补补身子,这是好东西哩。” 这时,老板手里拿着半斤老烧,走过来递到

父亲面前:“大哥,不喝两盅?”父亲受宠若惊,而后幡然醒悟似的问:“多少钱一瓶?”

老板回:“两块五。”父亲对老板的安排似乎十分满意,斟上酒,美美地吱溜一小口。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc