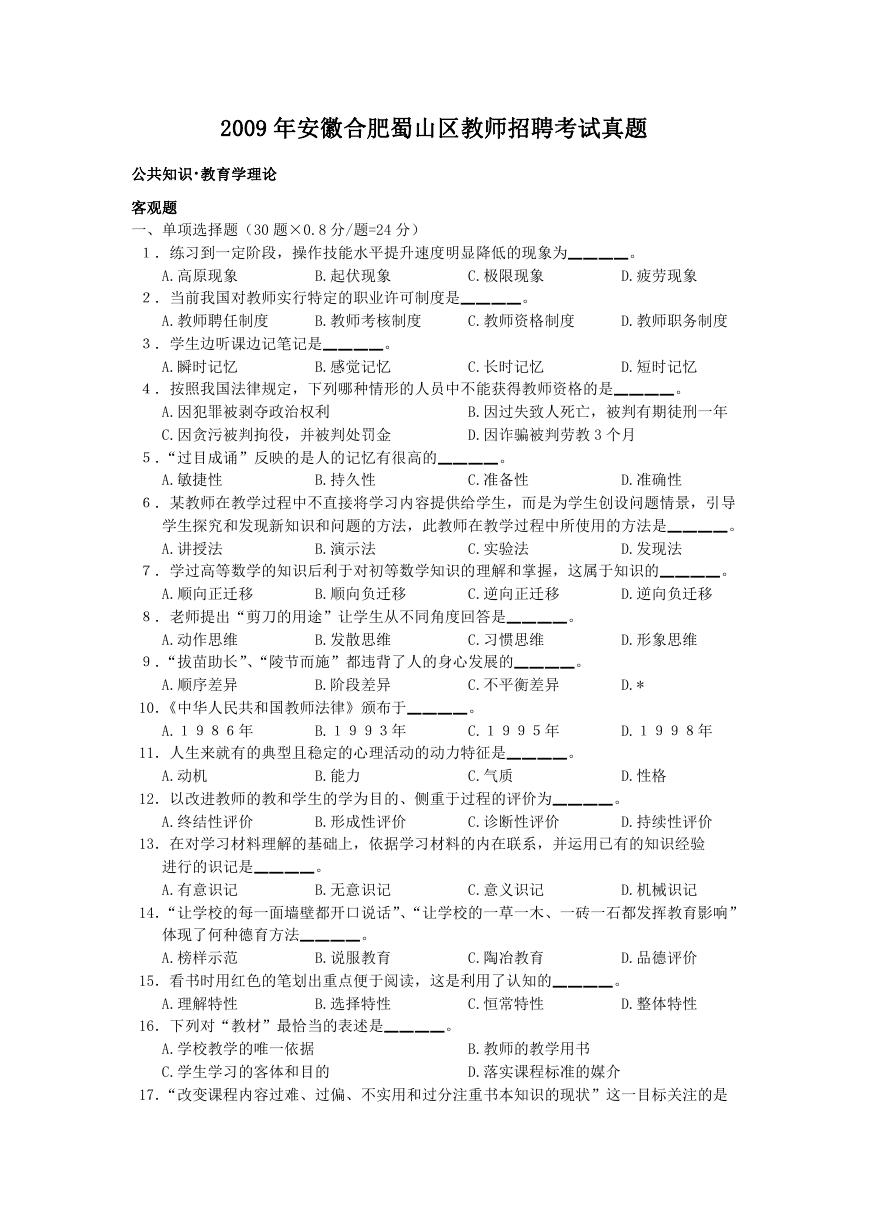

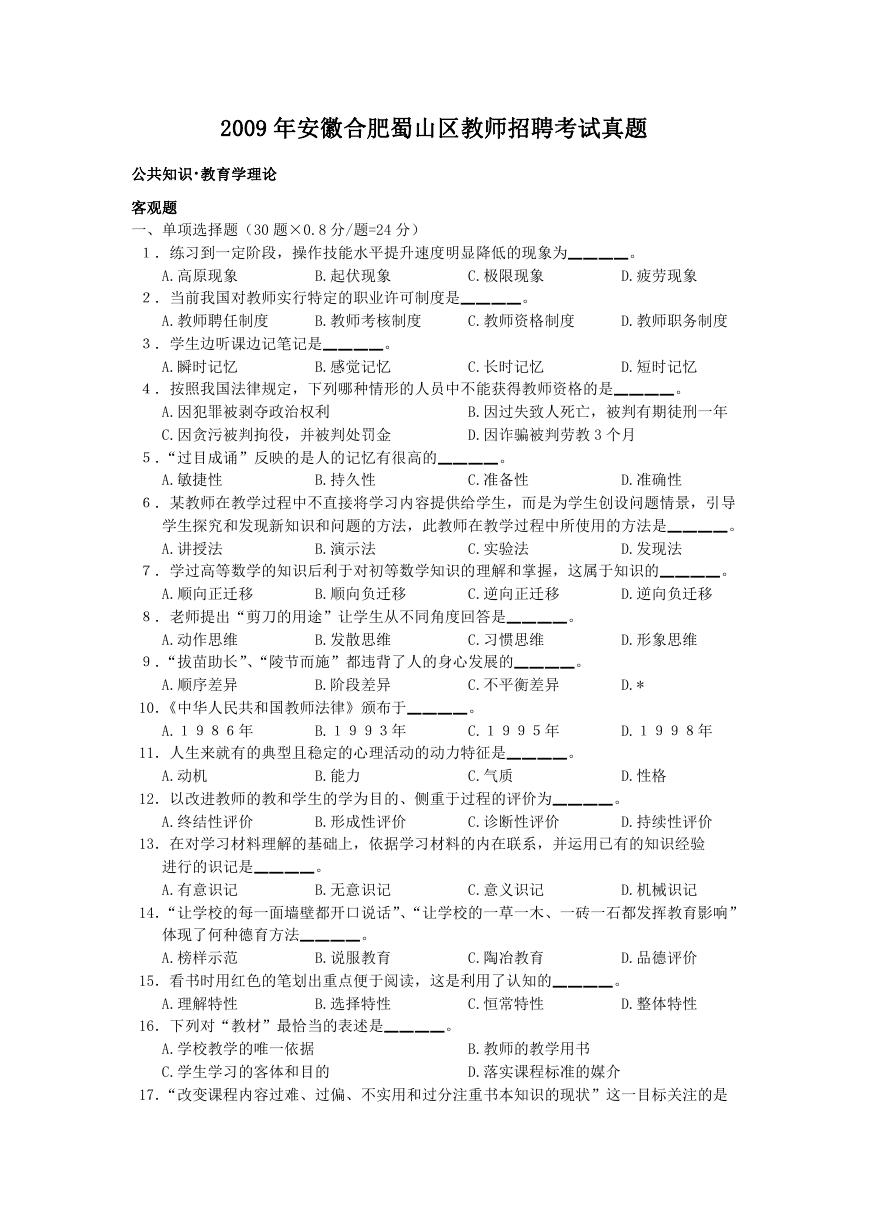

2009 年安徽合肥蜀山区教师招聘考试真题

公共知识・教育学理论

客观题

一、单项选择题(30 题×0.8 分/题=24 分)

1.练习到一定阶段,操作技能水平提升速度明显降低的现象为▁▁▁▁。

A.高原现象

C.极限现象

2.当前我国对教师实行特定的职业许可制度是▁▁▁▁。

B.起伏现象

D.疲劳现象

A.教师聘任制度

B.教师考核制度

C.教师资格制度

D.教师职务制度

3.学生边听课边记笔记是▁▁▁▁。

A.瞬时记忆

D.短时记忆

4.按照我国法律规定,下列哪种情形的人员中不能获得教师资格的是▁▁▁▁。

B.感觉记忆

C.长时记忆

A.因犯罪被剥夺政治权利

C.因贪污被判拘役,并被判处罚金

B.因过失致人死亡,被判有期徒刑一年

D.因诈骗被判劳教 3 个月

5.“过目成诵”反映的是人的记忆有很高的▁▁▁▁。

A.敏捷性

B.持久性

C.准备性

D.准确性

6.某教师在教学过程中不直接将学习内容提供给学生,而是为学生创设问题情景,引导

学生探究和发现新知识和问题的方法,此教师在教学过程中所使用的方法是▁▁▁▁。

A.讲授法

B.演示法

C.实验法

D.发现法

7.学过高等数学的知识后利于对初等数学知识的理解和掌握,这属于知识的▁▁▁▁。

A.顺向正迁移

B.顺向负迁移

C.逆向正迁移

D.逆向负迁移

8.老师提出“剪刀的用途”让学生从不同角度回答是▁▁▁▁。

A.动作思维

B.发散思维

C.习惯思维

D.形象思维

9.“拔苗助长”、“陵节而施”都违背了人的身心发展的▁▁▁▁。

A.顺序差异

B.阶段差异

C.不平衡差异

D.*

10.《中华人民共和国教师法律》颁布于▁▁▁▁。

A.1986年

B.1993年

C.1995年

D.1998年

11.人生来就有的典型且稳定的心理活动的动力特征是▁▁▁▁。

A.动机

B.能力

C.气质

D.性格

12.以改进教师的教和学生的学为目的、侧重于过程的评价为▁▁▁▁。

A.终结性评价

B.形成性评价

C.诊断性评价

D.持续性评价

13.在对学习材料理解的基础上,依据学习材料的内在联系,并运用已有的知识经验

进行的识记是▁▁▁▁。

A.有意识记

B.无意识记

C.意义识记

D.机械识记

14.“让学校的每一面墙壁都开口说话”、“让学校的一草一木、一砖一石都发挥教育影响”

体现了何种德育方法▁▁▁▁。

A.榜样示范

B.说服教育

C.陶冶教育

D.品德评价

15.看书时用红色的笔划出重点便于阅读,这是利用了认知的▁▁▁▁。

A.理解特性

B.选择特性

C.恒常特性

D.整体特性

16.下列对“教材”最恰当的表述是▁▁▁▁。

A.学校教学的唯一依据

C.学生学习的客体和目的

B.教师的教学用书

D.落实课程标准的媒介

17.“改变课程内容过难、过偏、不实用和过分注重书本知识的现状”这一目标关注的是

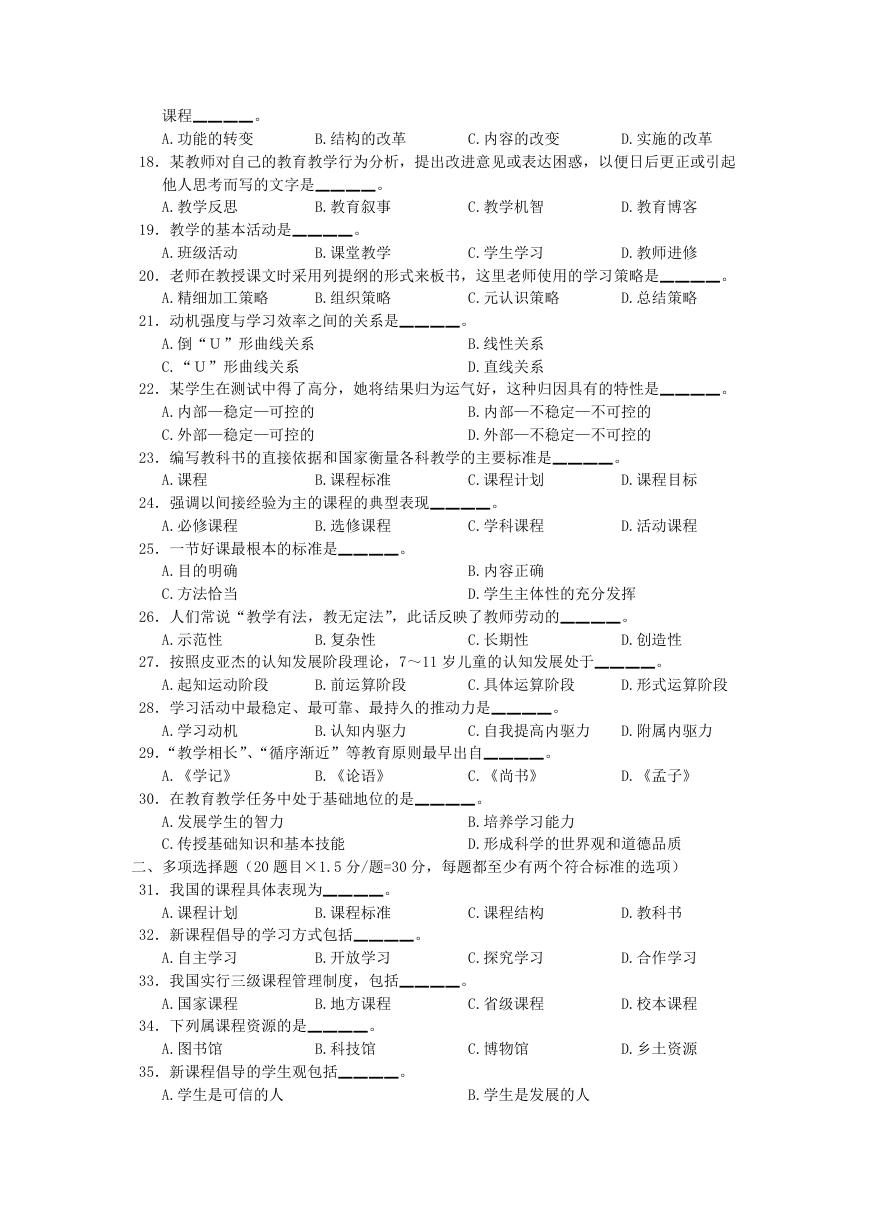

�

课程▁▁▁▁。

A.功能的转变

B.结构的改革

C.内容的改变

D.实施的改革

18.某教师对自己的教育教学行为分析,提出改进意见或表达困惑,以便日后更正或引起

他人思考而写的文字是▁▁▁▁。

B.教育叙事

A.教学反思

19.教学的基本活动是▁▁▁▁。

C.教学机智

D.教育博客

A.班级活动

B.课堂教学

C.学生学习

D.教师进修

20.老师在教授课文时采用列提纲的形式来板书,这里老师使用的学习策略是▁▁▁▁。

A.精细加工策略

B.组织策略

C.元认识策略

D.总结策略

21.动机强度与学习效率之间的关系是▁▁▁▁。

A.倒“U”形曲线关系

C.“U”形曲线关系

B.线性关系

D.直线关系

22.某学生在测试中得了高分,她将结果归为运气好,这种归因具有的特性是▁▁▁▁。

A.内部—稳定—可控的

C.外部—稳定—可控的

B.内部—不稳定—不可控的

D.外部—不稳定—不可控的

23.编写教科书的直接依据和国家衡量各科教学的主要标准是▁▁▁▁。

A.课程

B.课程标准

C.课程计划

D.课程目标

24.强调以间接经验为主的课程的典型表现▁▁▁▁。

A.必修课程

B.选修课程

C.学科课程

D.活动课程

25.一节好课最根本的标准是▁▁▁▁。

A.目的明确

C.方法恰当

B.内容正确

D.学生主体性的充分发挥

26.人们常说“教学有法,教无定法”,此话反映了教师劳动的▁▁▁▁。

A.示范性

B.复杂性

C.长期性

D.创造性

27.按照皮亚杰的认知发展阶段理论,7~11 岁儿童的认知发展处于▁▁▁▁。

A.起知运动阶段

C.具体运算阶段

28.学习活动中最稳定、最可靠、最持久的推动力是▁▁▁▁。

B.前运算阶段

D.形式运算阶段

A.学习动机

B.认知内驱力

C.自我提高内驱力

D.附属内驱力

29.“教学相长”、“循序渐近”等教育原则最早出自▁▁▁▁。

A.《学记》

B.《论语》

C.《尚书》

D.《孟子》

30.在教育教学任务中处于基础地位的是▁▁▁▁。

A.发展学生的智力

C.传授基础知识和基本技能

B.培养学习能力

D.形成科学的世界观和道德品质

二、多项选择题(20 题目×1.5 分/题=30 分,每题都至少有两个符合标准的选项)

31.我国的课程具体表现为▁▁▁▁。

A.课程计划

B.课程标准

C.课程结构

D.教科书

32.新课程倡导的学习方式包括▁▁▁▁。

A.自主学习

B.开放学习

C.探究学习

D.合作学习

33.我国实行三级课程管理制度,包括▁▁▁▁。

A.国家课程

B.地方课程

34.下列属课程资源的是▁▁▁▁。

C.省级课程

D.校本课程

A.图书馆

B.科技馆

C.博物馆

D.乡土资源

35.新课程倡导的学生观包括▁▁▁▁。

A.学生是可信的人

B.学生是发展的人

�

C.学生是独特的人

D.学生是具有独立意义的人

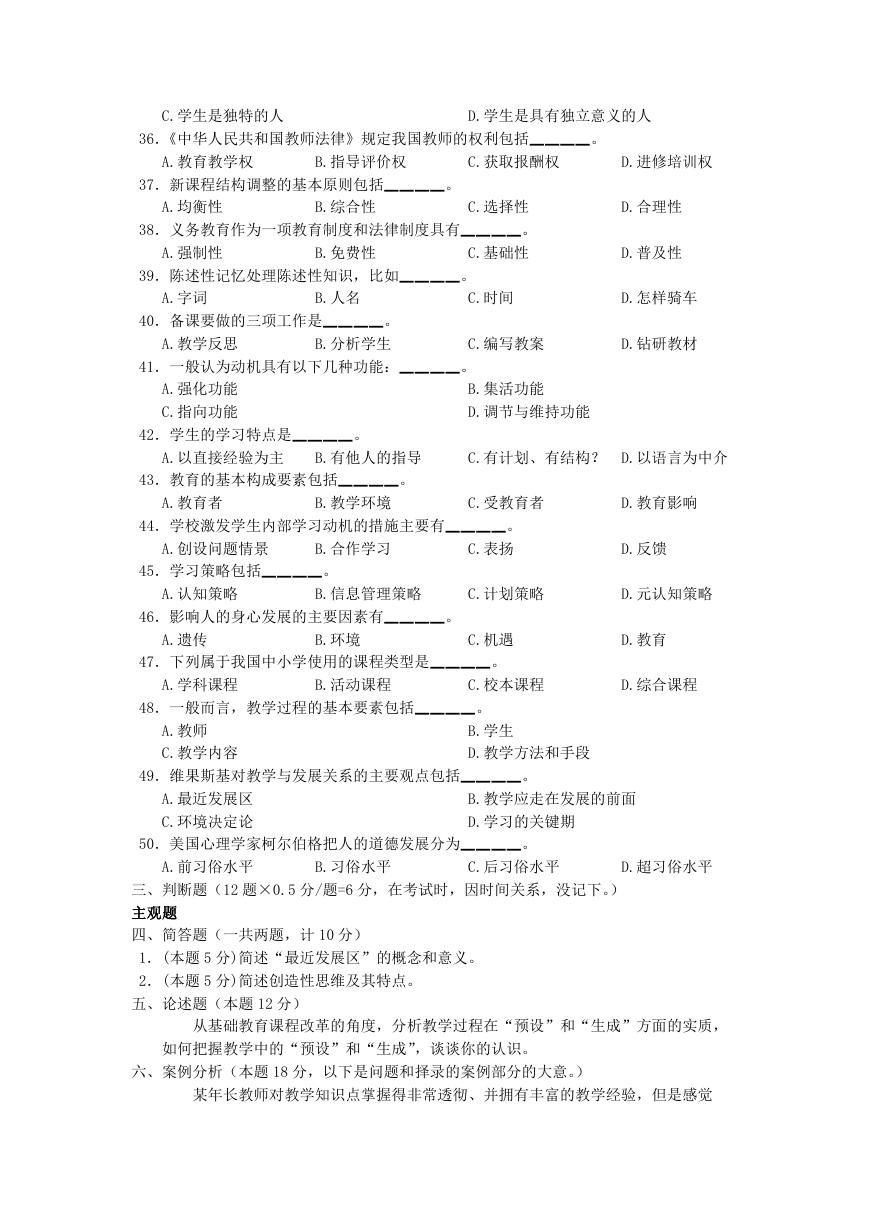

36.《中华人民共和国教师法律》规定我国教师的权利包括▁▁▁▁。

A.教育教学权

B.指导评价权

C.获取报酬权

D.进修培训权

37.新课程结构调整的基本原则包括▁▁▁▁。

A.均衡性

B.综合性

C.选择性

D.合理性

38.义务教育作为一项教育制度和法律制度具有▁▁▁▁。

A.强制性

B.免费性

C.基础性

D.普及性

39.陈述性记忆处理陈述性知识,比如▁▁▁▁。

A.字词

B.人名

C.时间

D.怎样骑车

40.备课要做的三项工作是▁▁▁▁。

A.教学反思

B.分析学生

C.编写教案

D.钻研教材

41.一般认为动机具有以下几种功能:▁▁▁▁。

A.强化功能

C.指向功能

B.集活功能

D.调节与维持功能

42.学生的学习特点是▁▁▁▁。

A.以直接经验为主

B.有他人的指导

43.教育的基本构成要素包括▁▁▁▁。

C.有计划、有结构? D.以语言为中介

A.教育者

B.教学环境

C.受教育者

D.教育影响

44.学校激发学生内部学习动机的措施主要有▁▁▁▁。

A.创设问题情景

B.合作学习

C.表扬

D.反馈

45.学习策略包括▁▁▁▁。

A.认知策略

B.信息管理策略

C.计划策略

D.元认知策略

46.影响人的身心发展的主要因素有▁▁▁▁。

A.遗传

C.机遇

47.下列属于我国中小学使用的课程类型是▁▁▁▁。

B.环境

D.教育

A.学科课程

B.活动课程

C.校本课程

D.综合课程

48.一般而言,教学过程的基本要素包括▁▁▁▁。

A.教师

C.教学内容

B.学生

D.教学方法和手段

49.维果斯基对教学与发展关系的主要观点包括▁▁▁▁。

A.最近发展区

C.环境决定论

B.教学应走在发展的前面

D.学习的关键期

50.美国心理学家柯尔伯格把人的道德发展分为▁▁▁▁。

A.前习俗水平

B.习俗水平

C.后习俗水平

D.超习俗水平

三、判断题(12 题×0.5 分/题=6 分,在考试时,因时间关系,没记下。)

主观题

四、简答题(一共两题,计 10 分)

1.(本题 5 分)简述“最近发展区”的概念和意义。

2.(本题 5 分)简述创造性思维及其特点。

五、论述题(本题 12 分)

从基础教育课程改革的角度,分析教学过程在“预设”和“生成”方面的实质,

如何把握教学中的“预设”和“生成”,谈谈你的认识。

六、案例分析(本题 18 分,以下是问题和择录的案例部分的大意。)

某年长教师对教学知识点掌握得非常透彻、并拥有丰富的教学经验,但是感觉

�

到自己的教学方法落后,没有先进的教学方法,顿感困惑。

另一年轻教师刚进入教育行业,此人在教学时常使用新的教学方法,比如让学

生在课堂上通过相互讨论的方式进行学习,学生因觉得这个好玩而常在讨论时嬉笑,

诸如此类的方法收效甚微。学生在考试时的成绩亦不胜理想,家长们为此对该教师

很不满,这让该教师感到很困惑。

请对案例中两位教师、学校以及家长存在的问题用新课程相关理念和原理进行

分析。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc