2020-2021 学年北京海淀区初三第一学期历史期末试卷及答

案

第一部分选择题(每小题 2 分,共 48 分。本部分共 24 小题。下列各题的四个选项中,只有一

项是符合题意的。)

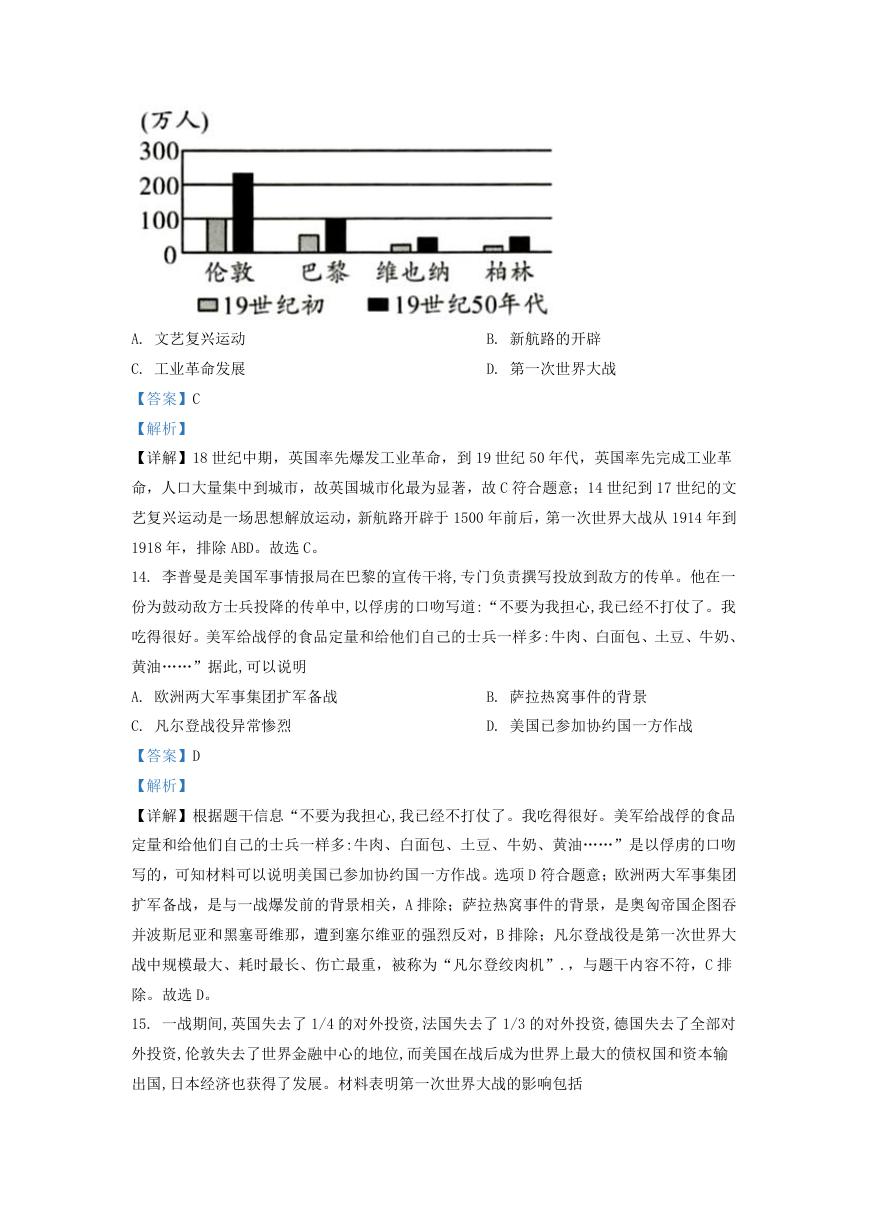

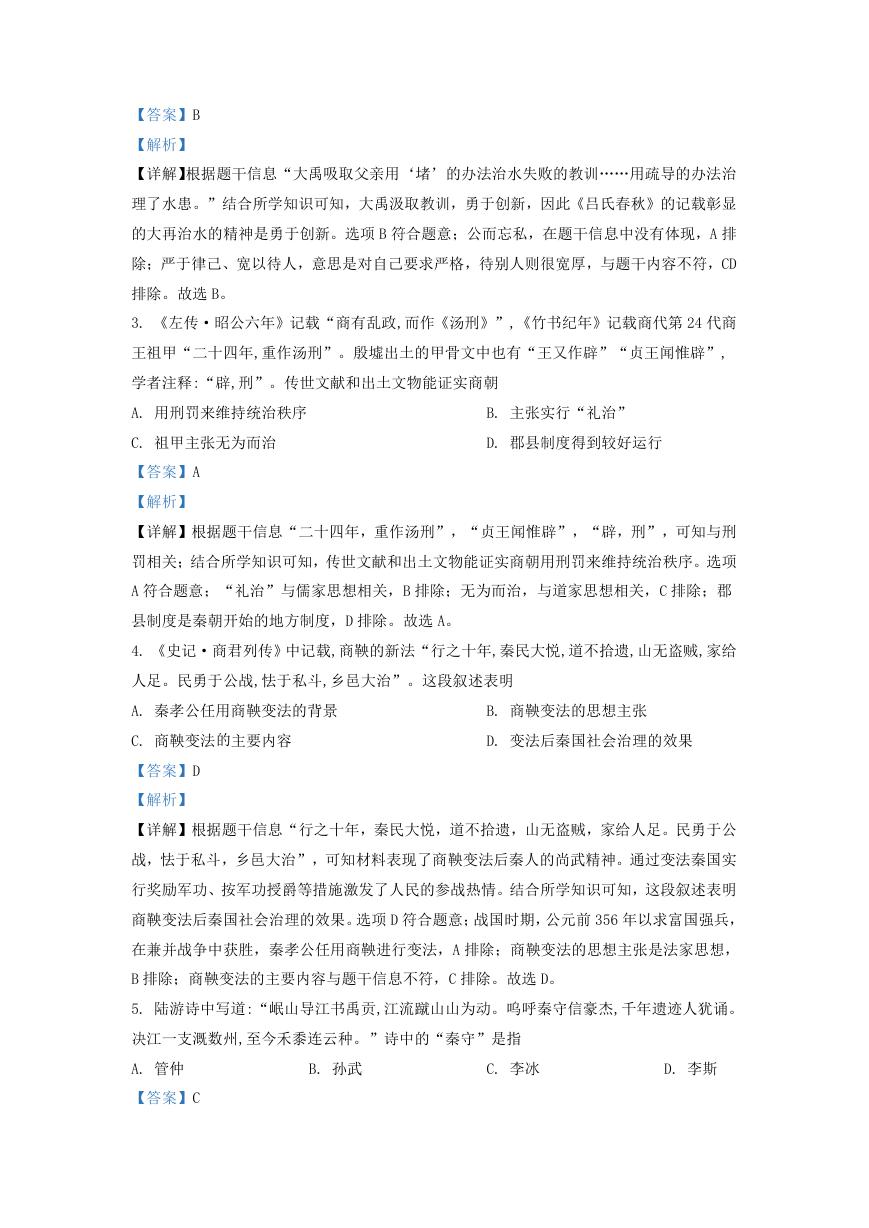

1. 东胡林遗址位于北京市门头沟区,碳十四测年结果显示距今 11000~9000 年,遗址发现了

房址、灰坑、火塘、蕪葬等,出土了陶器、石器、骨器、蚌器以及大量动物遗骸,鉴定出了

粟(如下图所示)和黍两种栽培谷物。据此,可以推断当时东胡林居民的生活状况是(

)

A. 采集狩猎向农耕定居的过渡

B. 使用旧石器并建立城邦国家

C. 制定“夏历”指导农业生产

D. 与“诸夏”长期交往并交融

【答案】A

【解析】

【详解】根据题干信息“遗址发现了房址、灰坑、火塘、蕪葬等,出土了陶器、石器、骨器、

蚌器以及大量动物遗骸,鉴定出了粟和黍两种栽培谷物。”结合所学知识可知,距今 10000

年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物;长江中下游的先民开始栽培稻,北方地区的

先民开始栽培粟和黍。由“陶器、石器、骨器、蚌器以及大量动物遗骸”,可知与采集狩猎

相关;由“粟和黍两种栽培谷物”,可知与农耕定居相关。因此可以推断当时东胡林居民的

生活状况是采集狩猎向农耕定居的过渡。A 项正确;材料无法体现建立城邦国家,排除 B 项;

夏朝建立于约公元前 2070 年,排除 C 项;与“诸夏”长期交往并交融,与题干内容不符,

排除 D 项。故选 A 项。

2. 大禹治水的精神数千年来为人们景仰、传承和颂扬。大禹吸取父亲用“堵”的办法治水

失败的教训,改用“通大川,决(疏通)壅塞,凿龙门……疏三江五湖,注之东海”(《吕氏春

秋·古乐》)),用疏导的办法治理了水患。《吕氏春秋》的记载彰显的大再治水的精神是

A. 公而忘私

B. 勇于创新

C. 严于律己

D. 宽以待

人

�

【答案】B

【解析】

【详解】根据题干信息“大禹吸取父亲用‘堵’的办法治水失败的教训……用疏导的办法治

理了水患。”结合所学知识可知,大禹汲取教训,勇于创新,因此《吕氏春秋》的记载彰显

的大再治水的精神是勇于创新。选项 B 符合题意;公而忘私,在题干信息中没有体现,A 排

除;严于律己、宽以待人,意思是对自己要求严格,待别人则很宽厚,与题干内容不符,CD

排除。故选 B。

3. 《左传·昭公六年》记载“商有乱政,而作《汤刑》”,《竹书纪年》记载商代第 24 代商

王祖甲“二十四年,重作汤刑”。殷墟出土的甲骨文中也有“王又作辟”“贞王闻惟辟”,

学者注释:“辟,刑”。传世文献和出土文物能证实商朝

A. 用刑罚来维持统治秩序

B. 主张实行“礼治”

C. 祖甲主张无为而治

D. 郡县制度得到较好运行

【答案】A

【解析】

【详解】根据题干信息“二十四年,重作汤刑”,“贞王闻惟辟”,“辟,刑”,可知与刑

罚相关;结合所学知识可知,传世文献和出土文物能证实商朝用刑罚来维持统治秩序。选项

A 符合题意;“礼治”与儒家思想相关,B 排除;无为而治,与道家思想相关,C 排除;郡

县制度是秦朝开始的地方制度,D 排除。故选 A。

4. 《史记·商君列传》中记载,商鞅的新法“行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给

人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。这段叙述表明

A. 秦孝公任用商鞅变法的背景

B. 商鞅变法的思想主张

C. 商鞅变法的主要内容

D. 变法后秦国社会治理的效果

【答案】D

【解析】

【详解】根据题干信息“行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公

战,怯于私斗,乡邑大治”,可知材料表现了商鞅变法后秦人的尚武精神。通过变法秦国实

行奖励军功、按军功授爵等措施激发了人民的参战热情。结合所学知识可知,这段叙述表明

商鞅变法后秦国社会治理的效果。选项 D 符合题意;战国时期,公元前 356 年以求富国强兵,

在兼并战争中获胜,秦孝公任用商鞅进行变法,A 排除;商鞅变法的思想主张是法家思想,

B 排除;商鞅变法的主要内容与题干信息不符,C 排除。故选 D。

5. 陆游诗中写道:“岷山导江书禹贡,江流蹴山山为动。呜呼秦守信豪杰,千年遗迹人犹诵。

决江一支溉数州,至今禾黍连云种。”诗中的“秦守”是指

A. 管仲

【答案】C

B. 孙武

C. 李冰

D. 李斯

�

【解析】

【详解】根据题干“岷山导江书禹贡”“鸣呼秦守信豪杰”并结合所学知识可知,公元前

256 年,秦国蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。李冰等经过精心设计,

选择高山与平原的交接处,利用地势和河道,建造了这座大型的水利工程。都江堰是一座综

合性的水利枢纽,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、

灌溉、水运等多方面的作用。建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。因此,

诗中的“秦守”是指李冰,故选 C 项;管仲辅助齐桓公成为春秋时期第一个霸主,孙武是兵

家鼻祖著有《孙子兵法》一书,李斯协助秦始皇统一天下,均与题干诗句无关,排除 ABD

项。

6. 《权利法案》第 4 条规定:“凡未经议会准许,借口国王特权,为国王而征税,或供国王

使用而征收金钱,超出议会准许之时限或方式者,皆为非法。”该规定

A. 巩固了国王的专制

C. 限制了国王的权力

【答案】C

【解析】

B. 维护了人民的言论自由

D. 规定了国王的宗教信仰

【详解】材料“借口国王特权,为国王而征税,或供国王使用而征收金钱,超出议会准许之

时限或方式者,皆为非法”,可见限制了国王的财政权,故 C 符合题意;《权利法案》是英

国君主立宪制确立的标志,它限制了王权,排除 A;材料没有涉及人民的言论自由,也没有

涉及宗教信仰问题,排除 BD。故选 C。

7. “他们联合抵制英国商品,袭击英国官员,组织了如波士顿倾茶事件这样的抗议活动…他

们还召开了大陆会议,就反抗英国政策之事达成一致。1775 年,局势已经极为紧张,英国军队

和殖民地的民兵在波士顿附近的来克星顿爆发了战斗。”这段叙述反映的历史事件是

A. 英国“光荣革命

C. 法国大革命爆发

【答案】B

【解析】

B. 美国独立战争爆发

D. 印度民族大起义

【详解】根据题干信息“1775 年,局势已经极为紧张,英国军队和殖民地的民兵在波士顿附

近的来克星顿爆发了战斗”,可知与美国独立战争相关,结合所学知识可知,1775 年 4 月

19 日凌晨,800 名英军开赴波士顿西北郊搜查军火,在莱克星顿与埋伏在那里的武装村民交

火。莱克星顿的枪声是美国独立战争爆发的标志。选项 B 符合题意;英国“光荣革命”,标

志英国资产阶级革命结束,A 排除;1789 年 7 月 14 日,法国人民发动起义,攻占巴士底监

狱,标志着法国大革命的开始,C 排除;1857 年印度民族大起义爆发,D 排除。故选 B。

8. 菜斯利·贝瑟尔主编的《剑桥拉丁美洲史》中指出,1800 年西班牙王室禁止殖民地建立

工厂,l801 年又颁布命令称“殖民地工厂与蒸蒸日上的西班牙工业形成对立”,要求殖民地

�

官员们对于殖民地工厂“以他们能够采取的最简便手段予以摧毁,甚至可以考虑……由王室

国库接管”。材料能用来说明

A. 拉丁美洲独立运动的原因

B. 欧洲开始殖民扩张的背景

C. 西班牙开辟新航路的动机

D. 卡德纳斯改革取得的成果

【答案】A

【解析】

【详解】根据题干信息“1800 年西班牙王室禁止殖民地建立工厂”,“以他们能够采取的

最简便手段予以摧毁,甚至可以考虑……由王室国库接管”,结合所学知识可知,新航路开

辟后,西班牙占领除巴西以外的拉丁美洲,并大肆进行殖民掠夺,以屠杀、掠夺贩卖黑奴等

方式进行资本原始积累,并进行殖民统治。为反对殖民统治,拉丁美洲爆发独立运动。因此

材料能用来说明拉丁美洲独立运动的原因。选项 A 符合题意;欧洲开始殖民扩张的背景,是

进行资本原始积累,发展资本主义,B 排除;西班牙开辟新航路的动机,追逐财富,C 排除;

卡德纳斯改革,是墨西哥民族资产阶级领导的反帝反封建的改革,D 排除。故选 A。

9. 1853-1856 年克里木战争中,英、法、土三国联军打败俄军,显露出俄国军事和经济的落

后,加剧了俄国国内的社会矛盾。在内外交困的情况下,俄国

A. 彼得一世鼓励兴办手工工场

C. 亚历山大二世废除农奴制度

B. 沙皇专制被推翻

D. 实行余粮收集制

【答案】C

【解析】

【详解】结合所学知识可知,1853-1856 年克里木战争失败,加剧了俄国国内的社会矛盾。

在内外交困的情况下,沙皇政府开始酝酿新的改革方案。1861 年,亚历山大二世颁布了废

除农奴制的法令进行改革。选项 C 符合题意;18 世纪初,彼得一世的改革,开启了俄国近

代化的进程,A 排除;1917 年俄国二月革命,沙皇专制被推翻,B 排除;1918 年,战时共产

主义政策实行余粮收集制,D 排除。故选 C。

10. 《宅地法》规定:凡年满 21 岁,没有参加过叛乱,而且获得土地是以垦殖为目的的美国公

民,只要交纳 10 美元登记费,就可以在美国西部得到一块不超过 10 英亩的土地。登记人连续

耕种 5 年后,就可以成为这块土地的主人。这一法令实施的影响包括

①促进了美国西部领土的开发②从法律上确认黑人奴隶解放

③有利于北方扭转被动的战局④降低农业的产量以稳定价格

B. ③④

C. ①③

D. ②④

A. ①②

【答案】C

【解析】

【详解】结合所学知识可知,1862 年,林肯政府颁布了《宅地法》鼓励农民到西部耕种,

引起巨大反响,成为扭转南北战争形势的转折。可知这一法令实施的影响包括①促进了美国

�

西部领土的开发、③有利于北方扭转被动的战局。选项 C 符合题意;②从法律上确认黑人奴

隶解放,与《解放黑人奴隶宣言》相关,可排除;④降低农业的产量以稳定价格,与题干内

容没有联系,可排除。因此只有选项 C 符合题意;选项 ABD 不符合题意。故选 C。

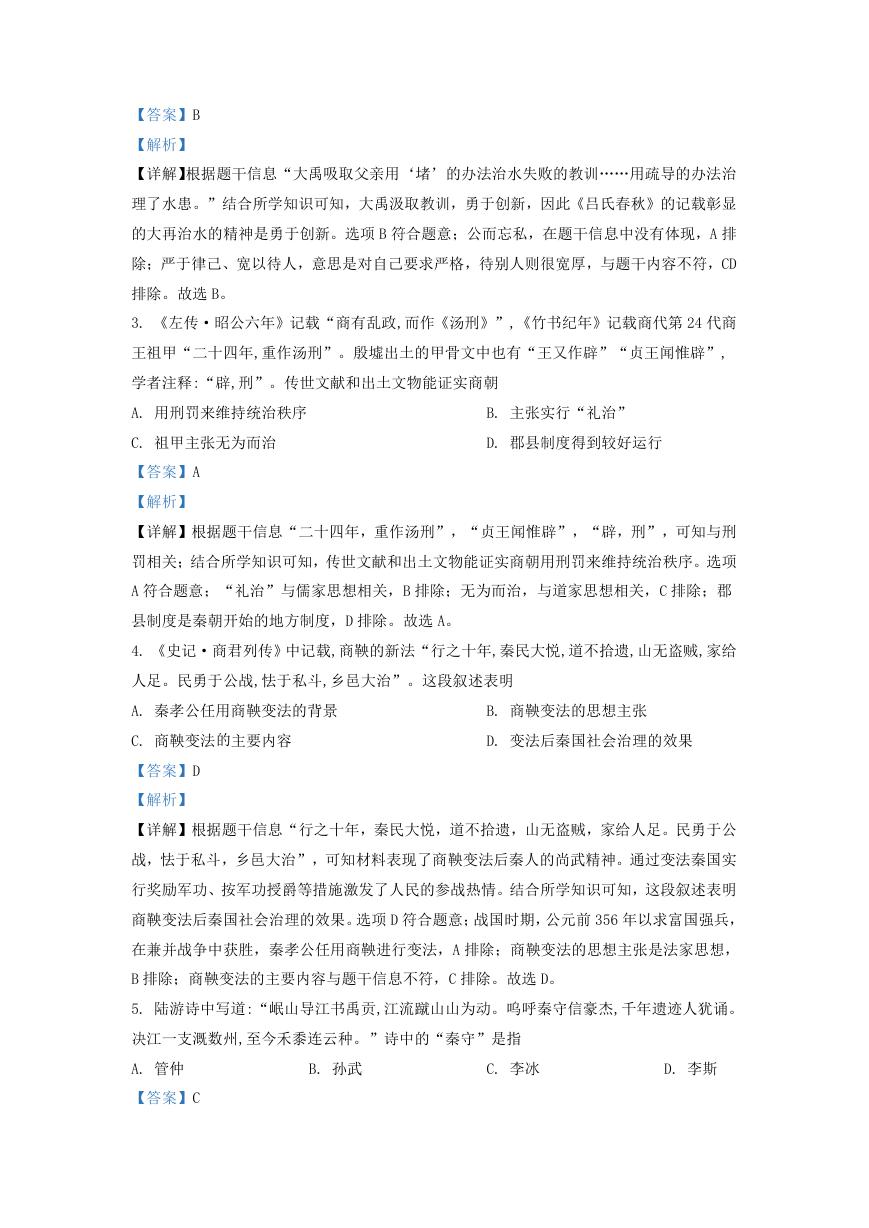

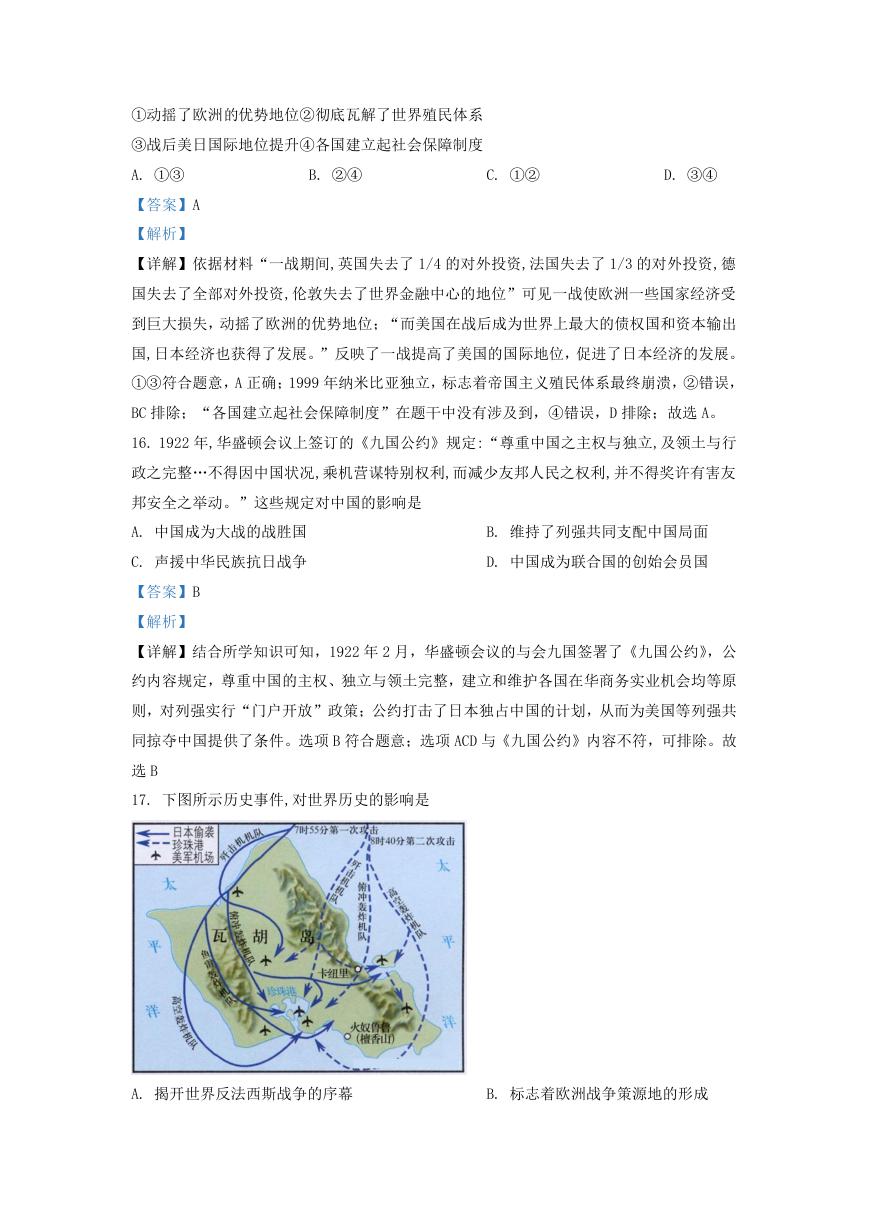

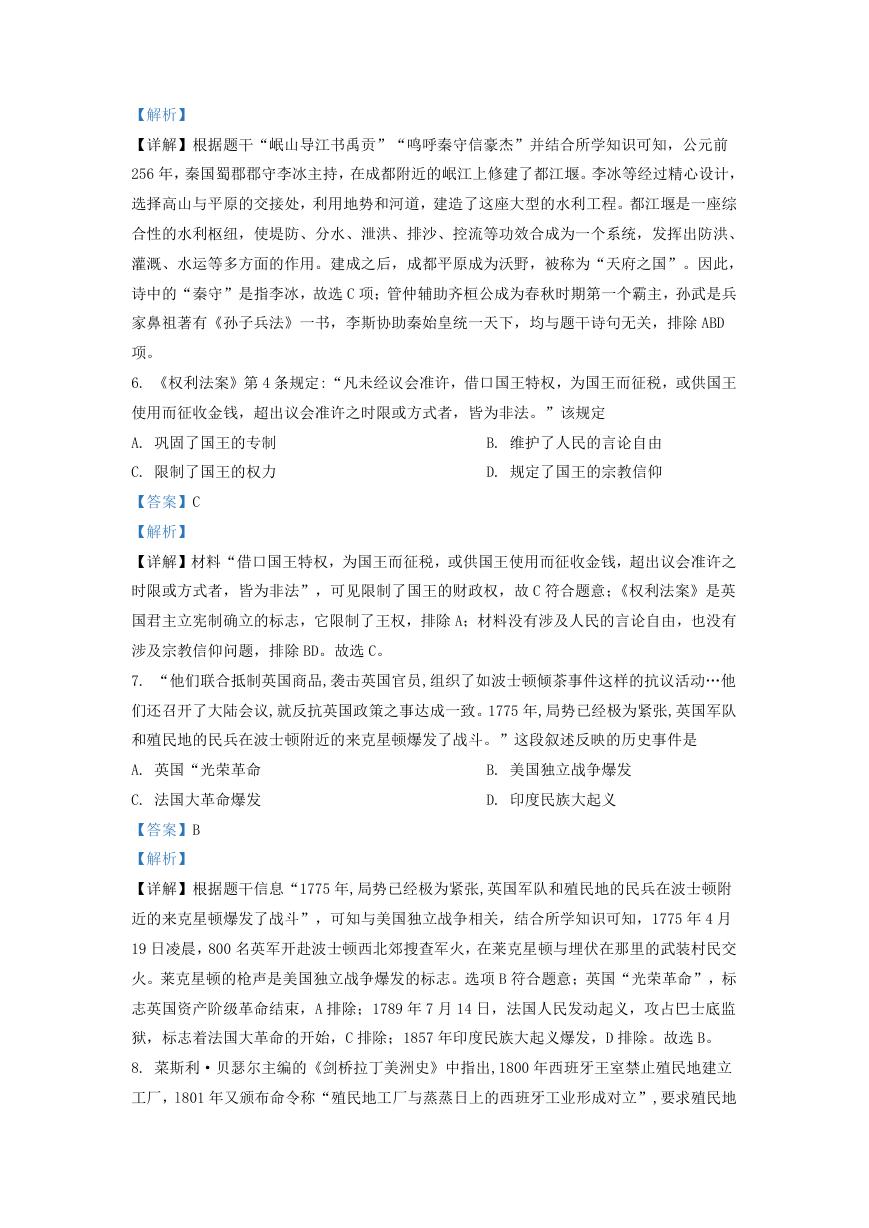

11. 阅读下边的图示(引自王新生《日本简史》)。这一历史现象出现的原因是

A. 大化改新

B. 锁国政策

C. 幕府统治

D. 明治维

新

【答案】D

【解析】

【详解】根据图示(引自王新生《日本简史》),可知 19 世纪末 20 世纪初,日本小学入学率

在增加,可知得益于明治维新;结合所学知识可知,从 1868 年起,明治政府在“富国强兵”

的口号下实行了一系列资产阶级性质的改革,史称“明治维新”;在文化上实行提倡“文明

开化”,努力发展教育。选项 D 符合题意;7 世纪,日本效仿中国隋唐,进行大化改新,A

排除;锁国政策、幕府统治,与图示内容不符,BC 可排除。故选 D。

12. 为寻找灯丝的材料,做过数千次试验;为试制新的蓄电池,失败过八千次。这位科学家是

A. 爱迪生

B. 爱因斯坦

C. 卡尔·本茨

D. 莱特兄

弟

【答案】A

【解析】

【详解】结合所学知识可知,美国发明大王爱迪生发明诸多家电,如耐用的白炽灯泡利用电

学研究的最新成果,发明了耐用的白炽灯泡、碱性蓄电池、电影摄影机和放映机等事物;他

在纽约建成了世界上第一个火力发电站和输电网;发电站为电灯提供了能源,促进了电灯的

广泛使用。选项 A 符合题意;爱因斯坦的理论为核能的开发奠定了理论基础,B 排除;德国

卡尔·本茨发明内燃机汽车,C 排除; 美国的莱特兄弟成功制造人类历史上第一架飞机,D

排除。故选 A。

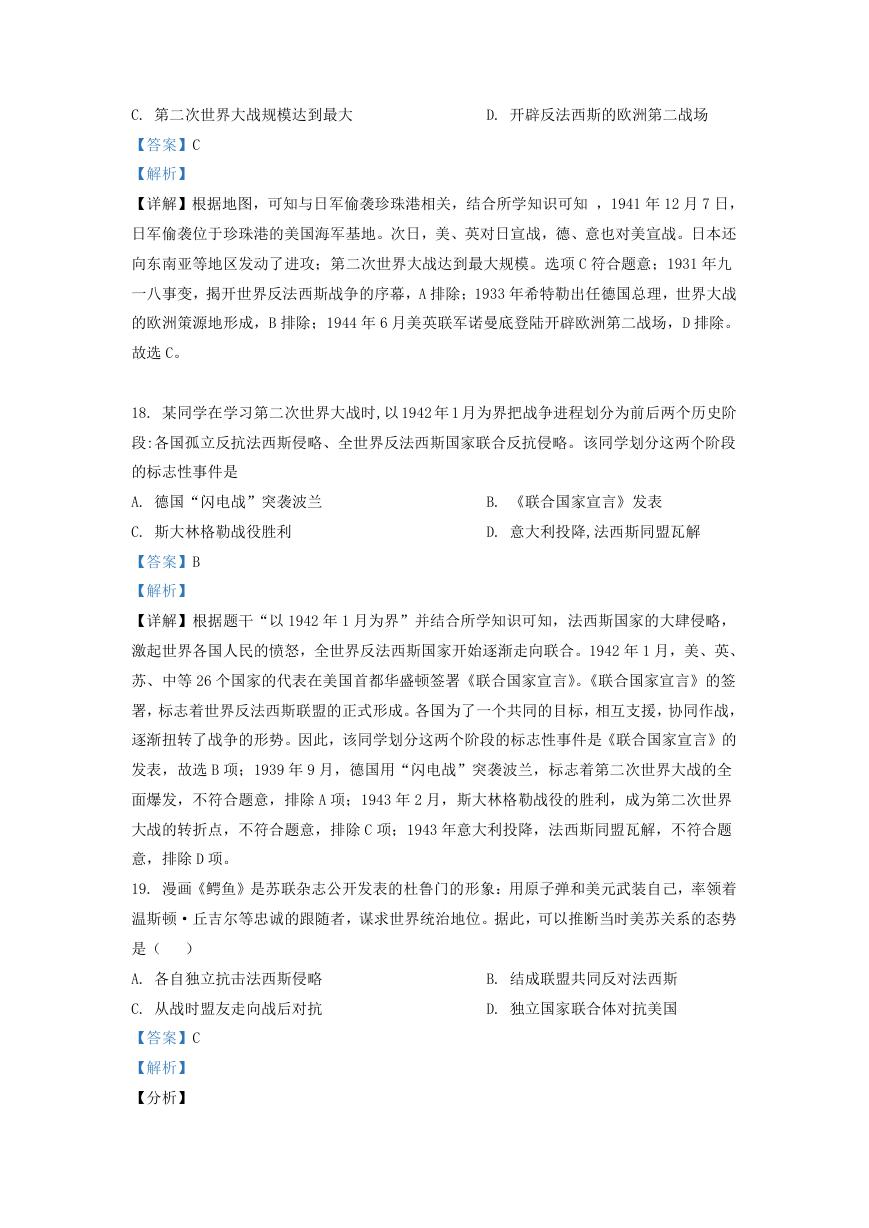

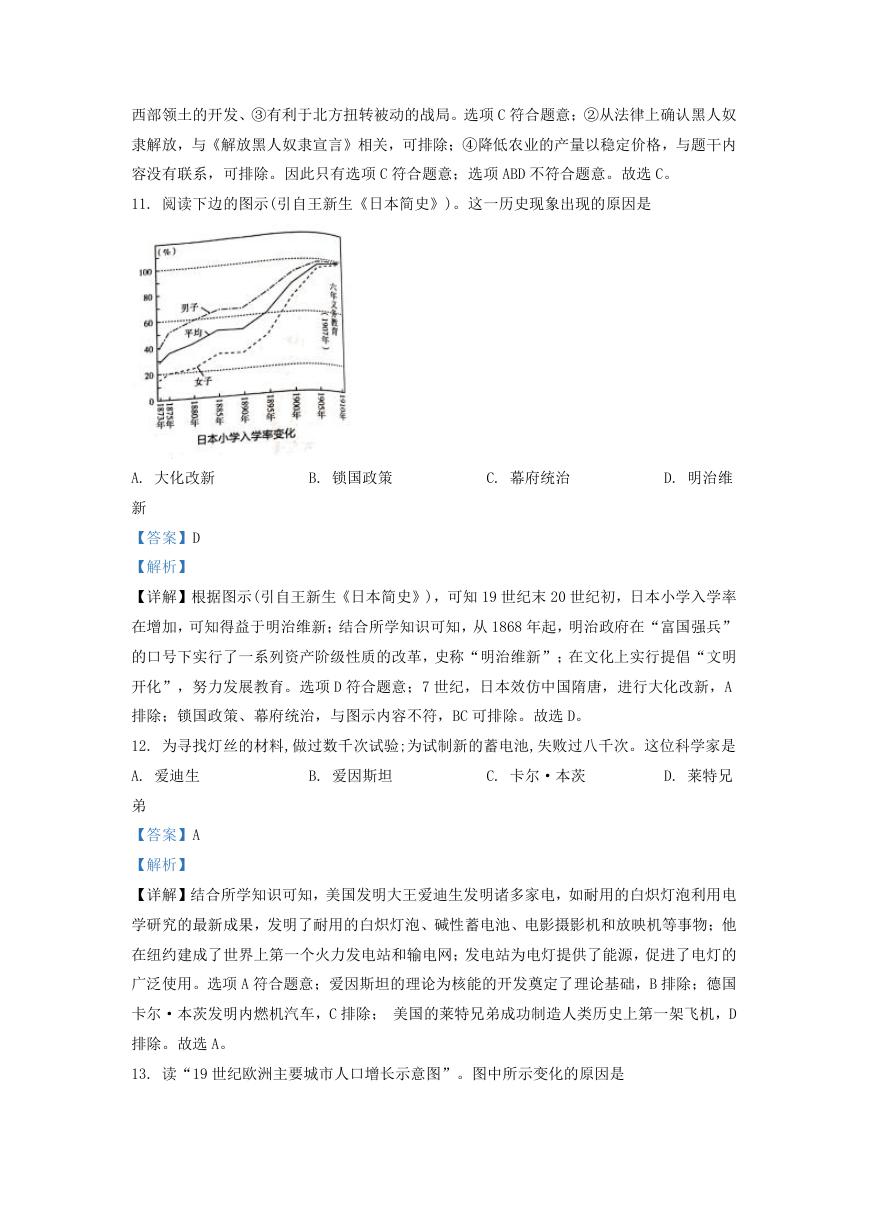

13. 读“19 世纪欧洲主要城市人口增长示意图”。图中所示变化的原因是

�

A. 文艺复兴运动

C. 工业革命发展

【答案】C

【解析】

B. 新航路的开辟

D. 第一次世界大战

【详解】18 世纪中期,英国率先爆发工业革命,到 19 世纪 50 年代,英国率先完成工业革

命,人口大量集中到城市,故英国城市化最为显著,故 C 符合题意;14 世纪到 17 世纪的文

艺复兴运动是一场思想解放运动,新航路开辟于 1500 年前后,第一次世界大战从 1914 年到

1918 年,排除 ABD。故选 C。

14. 李普曼是美国军事情报局在巴黎的宣传干将,专门负责撰写投放到敌方的传单。他在一

份为鼓动敌方士兵投降的传单中,以俘虏的口吻写道:“不要为我担心,我已经不打仗了。我

吃得很好。美军给战俘的食品定量和给他们自己的士兵一样多:牛肉、白面包、土豆、牛奶、

黄油……”据此,可以说明

A. 欧洲两大军事集团扩军备战

B. 萨拉热窝事件的背景

C. 凡尔登战役异常惨烈

D. 美国已参加协约国一方作战

【答案】D

【解析】

【详解】根据题干信息“不要为我担心,我已经不打仗了。我吃得很好。美军给战俘的食品

定量和给他们自己的士兵一样多:牛肉、白面包、土豆、牛奶、黄油……”是以俘虏的口吻

写的,可知材料可以说明美国已参加协约国一方作战。选项 D 符合题意;欧洲两大军事集团

扩军备战,是与一战爆发前的背景相关,A 排除;萨拉热窝事件的背景,是奥匈帝国企图吞

并波斯尼亚和黑塞哥维那,遭到塞尔维亚的强烈反对,B 排除;凡尔登战役是第一次世界大

战中规模最大、耗时最长、伤亡最重,被称为“凡尔登绞肉机”.,与题干内容不符,C 排

除。故选 D。

15. 一战期间,英国失去了 1/4 的对外投资,法国失去了 1/3 的对外投资,德国失去了全部对

外投资,伦敦失去了世界金融中心的地位,而美国在战后成为世界上最大的债权国和资本输

出国,日本经济也获得了发展。材料表明第一次世界大战的影响包括

�

①动摇了欧洲的优势地位②彻底瓦解了世界殖民体系

③战后美日国际地位提升④各国建立起社会保障制度

B. ②④

C. ①②

D. ③④

A. ①③

【答案】A

【解析】

【详解】依据材料“一战期间,英国失去了 1/4 的对外投资,法国失去了 1/3 的对外投资,德

国失去了全部对外投资,伦敦失去了世界金融中心的地位”可见一战使欧洲一些国家经济受

到巨大损失,动摇了欧洲的优势地位;“而美国在战后成为世界上最大的债权国和资本输出

国,日本经济也获得了发展。”反映了一战提高了美国的国际地位,促进了日本经济的发展。

①③符合题意,A 正确;1999 年纳米比亚独立,标志着帝国主义殖民体系最终崩溃,②错误,

BC 排除;“各国建立起社会保障制度”在题干中没有涉及到,④错误,D 排除;故选 A。

16. 1922 年,华盛顿会议上签订的《九国公约》规定:“尊重中国之主权与独立,及领土与行

政之完整…不得因中国状况,乘机营谋特别权利,而减少友邦人民之权利,并不得奖许有害友

邦安全之举动。”这些规定对中国的影响是

A. 中国成为大战的战胜国

C. 声援中华民族抗日战争

【答案】B

【解析】

B. 维持了列强共同支配中国局面

D. 中国成为联合国的创始会员国

【详解】结合所学知识可知,1922 年 2 月,华盛顿会议的与会九国签署了《九国公约》,公

约内容规定,尊重中国的主权、独立与领土完整,建立和维护各国在华商务实业机会均等原

则,对列强实行“门户开放”政策;公约打击了日本独占中国的计划,从而为美国等列强共

同掠夺中国提供了条件。选项 B 符合题意;选项 ACD 与《九国公约》内容不符,可排除。故

选 B

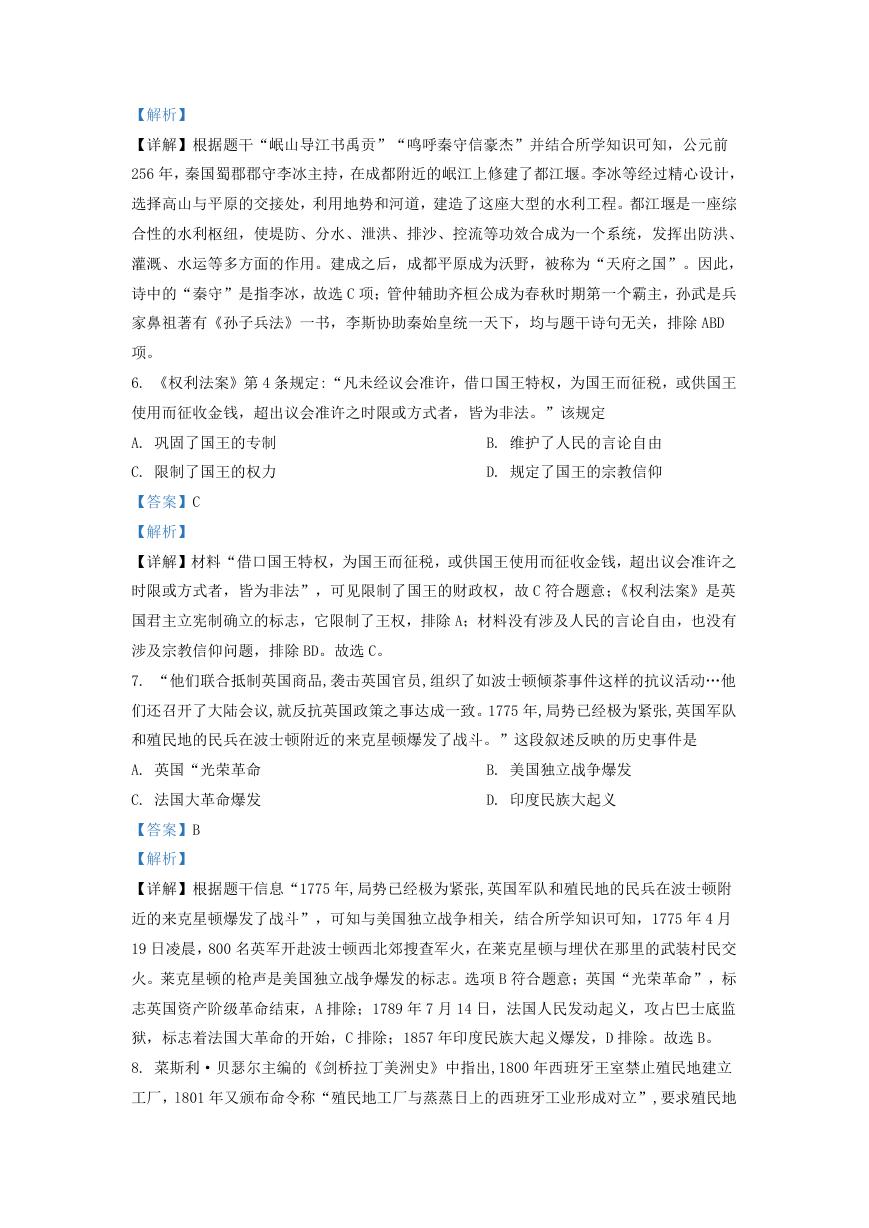

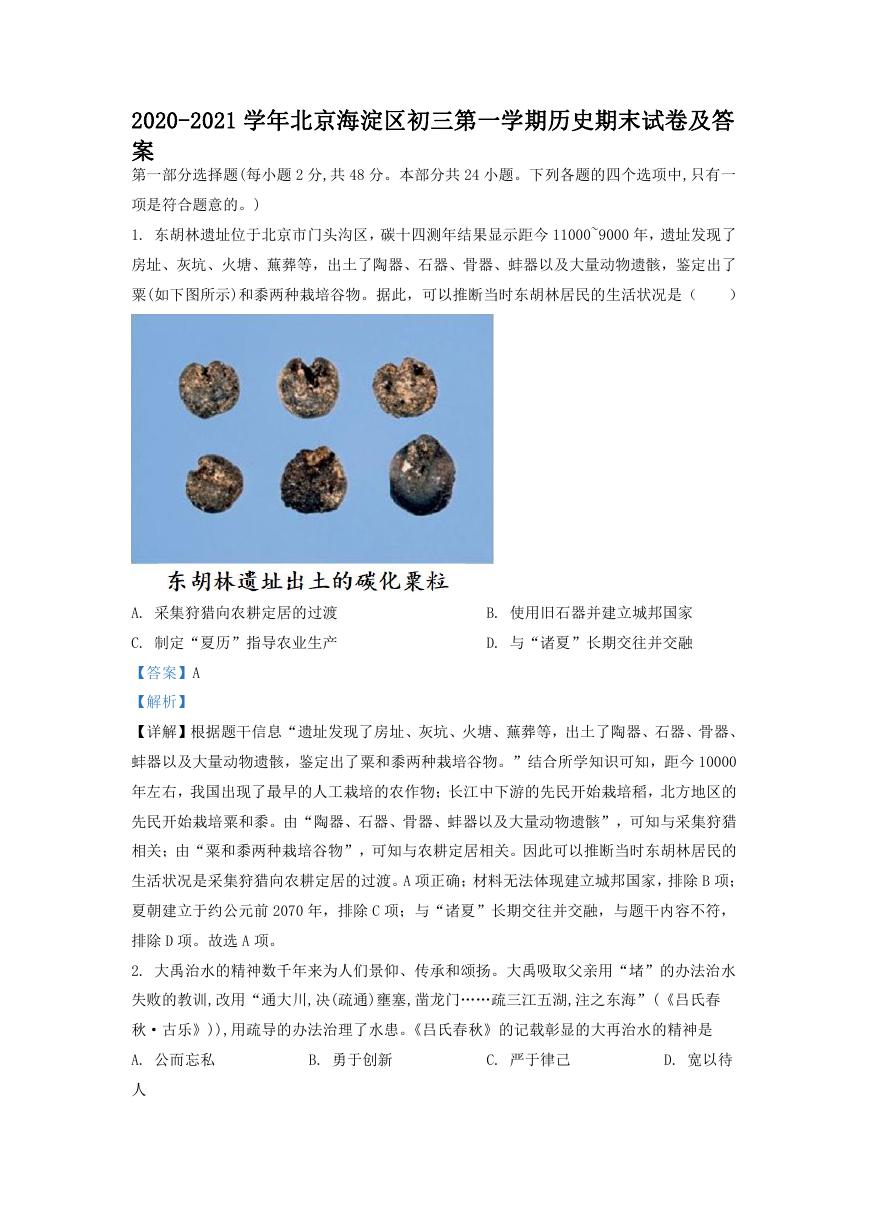

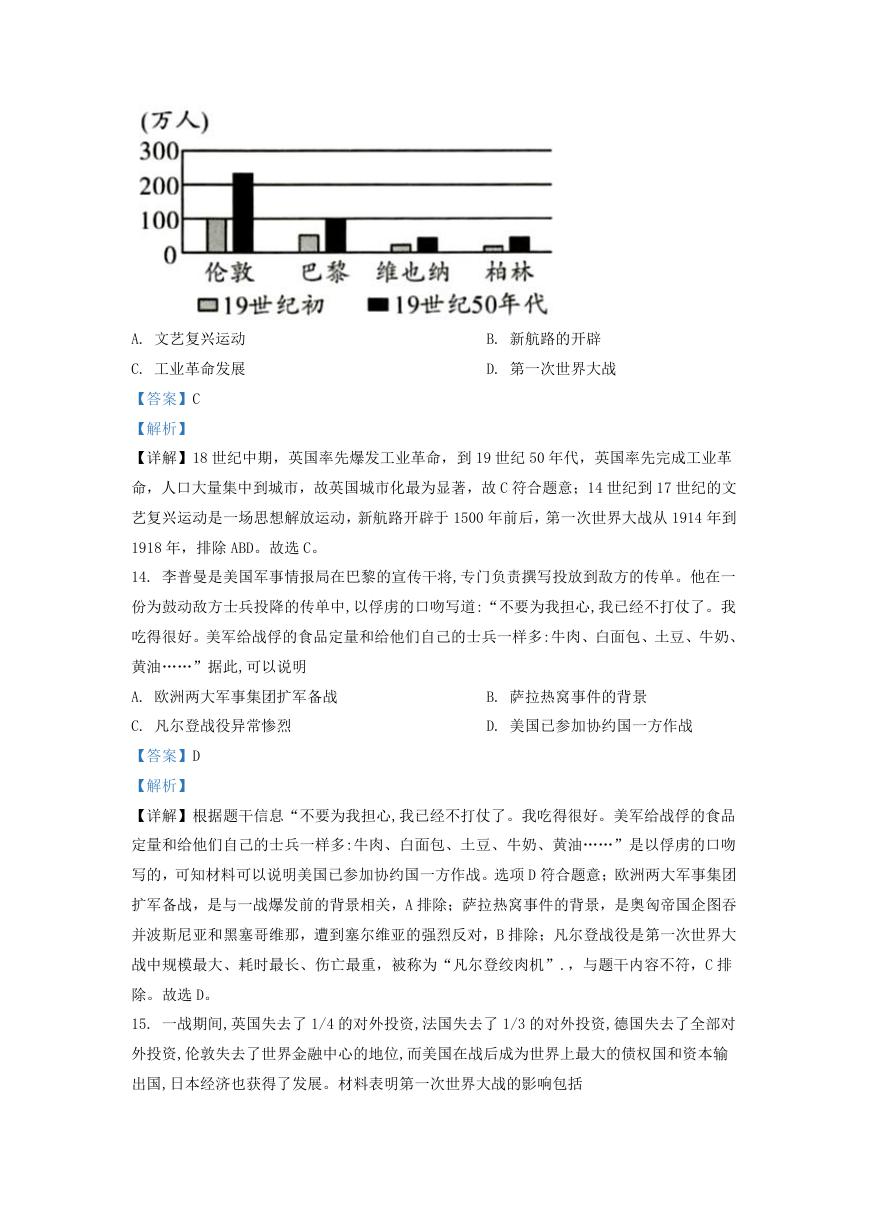

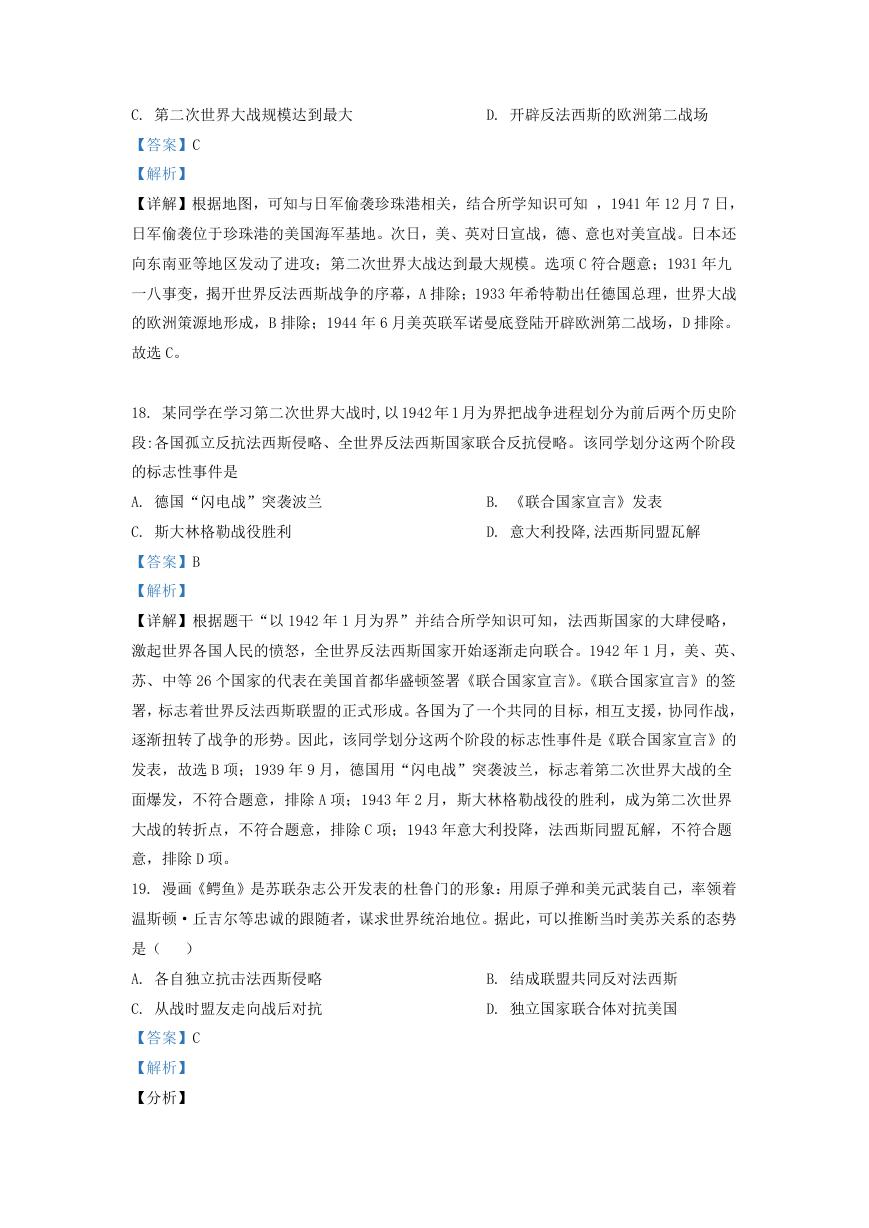

17. 下图所示历史事件,对世界历史的影响是

A. 揭开世界反法西斯战争的序幕

B. 标志着欧洲战争策源地的形成

�

C. 第二次世界大战规模达到最大

D. 开辟反法西斯的欧洲第二战场

【答案】C

【解析】

【详解】根据地图,可知与日军偷袭珍珠港相关,结合所学知识可知 ,1941 年 12 月 7 日,

日军偷袭位于珍珠港的美国海军基地。次日,美、英对日宣战,德、意也对美宣战。日本还

向东南亚等地区发动了进攻;第二次世界大战达到最大规模。选项 C 符合题意;1931 年九

一八事变,揭开世界反法西斯战争的序幕,A 排除;1933 年希特勒出任德国总理,世界大战

的欧洲策源地形成,B 排除;1944 年 6 月美英联军诺曼底登陆开辟欧洲第二战场,D 排除。

故选 C。

18. 某同学在学习第二次世界大战时,以 1942 年 1 月为界把战争进程划分为前后两个历史阶

段:各国孤立反抗法西斯侵略、全世界反法西斯国家联合反抗侵略。该同学划分这两个阶段

的标志性事件是

A. 德国“闪电战”突袭波兰

B. 《联合国家宣言》发表

C. 斯大林格勒战役胜利

D. 意大利投降,法西斯同盟瓦解

【答案】B

【解析】

【详解】根据题干“以 1942 年 1 月为界”并结合所学知识可知,法西斯国家的大肆侵略,

激起世界各国人民的愤怒,全世界反法西斯国家开始逐渐走向联合。1942 年 1 月,美、英、

苏、中等 26 个国家的代表在美国首都华盛顿签署《联合国家宣言》。《联合国家宣言》的签

署,标志着世界反法西斯联盟的正式形成。各国为了一个共同的目标,相互支援,协同作战,

逐渐扭转了战争的形势。因此,该同学划分这两个阶段的标志性事件是《联合国家宣言》的

发表,故选 B 项;1939 年 9 月,德国用“闪电战”突袭波兰,标志着第二次世界大战的全

面爆发,不符合题意,排除 A 项;1943 年 2 月,斯大林格勒战役的胜利,成为第二次世界

大战的转折点,不符合题意,排除 C 项;1943 年意大利投降,法西斯同盟瓦解,不符合题

意,排除 D 项。

19. 漫画《鳄鱼》是苏联杂志公开发表的杜鲁门的形象:用原子弹和美元武装自己,率领着

温斯顿·丘吉尔等忠诚的跟随者,谋求世界统治地位。据此,可以推断当时美苏关系的态势

是( )

A. 各自独立抗击法西斯侵略

B. 结成联盟共同反对法西斯

C. 从战时盟友走向战后对抗

D. 独立国家联合体对抗美国

【答案】C

【解析】

【分析】

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc