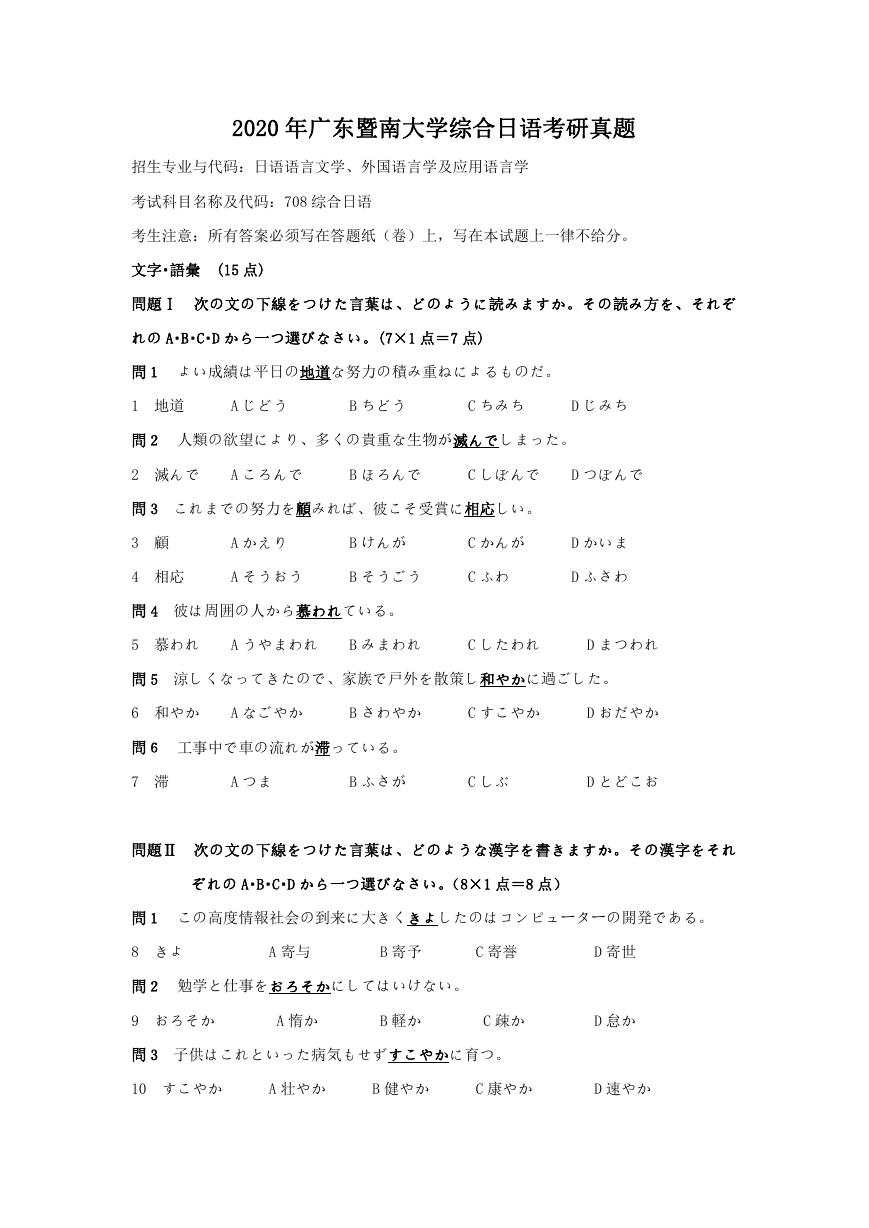

2020 年广东暨南大学综合日语考研真题

招生专业与代码:日语语言文学、外国语言学及应用语言学

考试科目名称及代码:708 综合日语

考生注意:所有答案必须写在答题纸(卷)上,写在本试题上一律不给分。

文字・語彙 (15 点)

問題Ⅰ 次の文の下線をつけた言葉は、どのように読みますか。その読み方を、それぞ

れの A・B・C・D から一つ選びなさい。(7×1 点=7 点)

問1 よい成績は平日の地道な努力の積み重ねによるものだ。

1 地道

A じどう

B ちどう

C ちみち

D じみち

問2 人類の欲望により、多くの貴重な生物が滅んでしまった。

2 滅んで

A ころんで

B ほろんで

C しぼんで

D つぼんで

問 3 これまでの努力を顧みれば、彼こそ受賞に相応しい。

3 顧

A かえり

B けんが

C かんが

D かいま

4 相応

A そうおう

B そうごう

C ふわ

D ふさわ

問 4 彼は周囲の人から慕われている。

5 慕われ

A うやまわれ

B みまわれ

C したわれ

D まつわれ

問 5 涼しくなってきたので、家族で戸外を散策し和やかに過ごした。

6 和やか

A なごやか

B さわやか

C すこやか

D おだやか

問6 工事中で車の流れが滞っている。

7 滞

A つま

B ふさが

C しぶ

D とどこお

問題Ⅱ 次の文の下線をつけた言葉は、どのような漢字を書きますか。その漢字をそれ

ぞれの A・B・C・D から一つ選びなさい。(8×1 点=8 点)

問1 この高度情報社会の到来に大きくきよしたのはコンピューターの開発である。

8 きよ

A 寄与

B 寄予

C 寄誉

D 寄世

問2 勉学と仕事をおろそかにしてはいけない。

9 おろそか

A 惰か

B 軽か

C 疎か

D 怠か

問 3 子供はこれといった病気もせずすこやかに育つ。

10 すこやか

A 壮やか

B 健やか

C 康やか

D 速やか

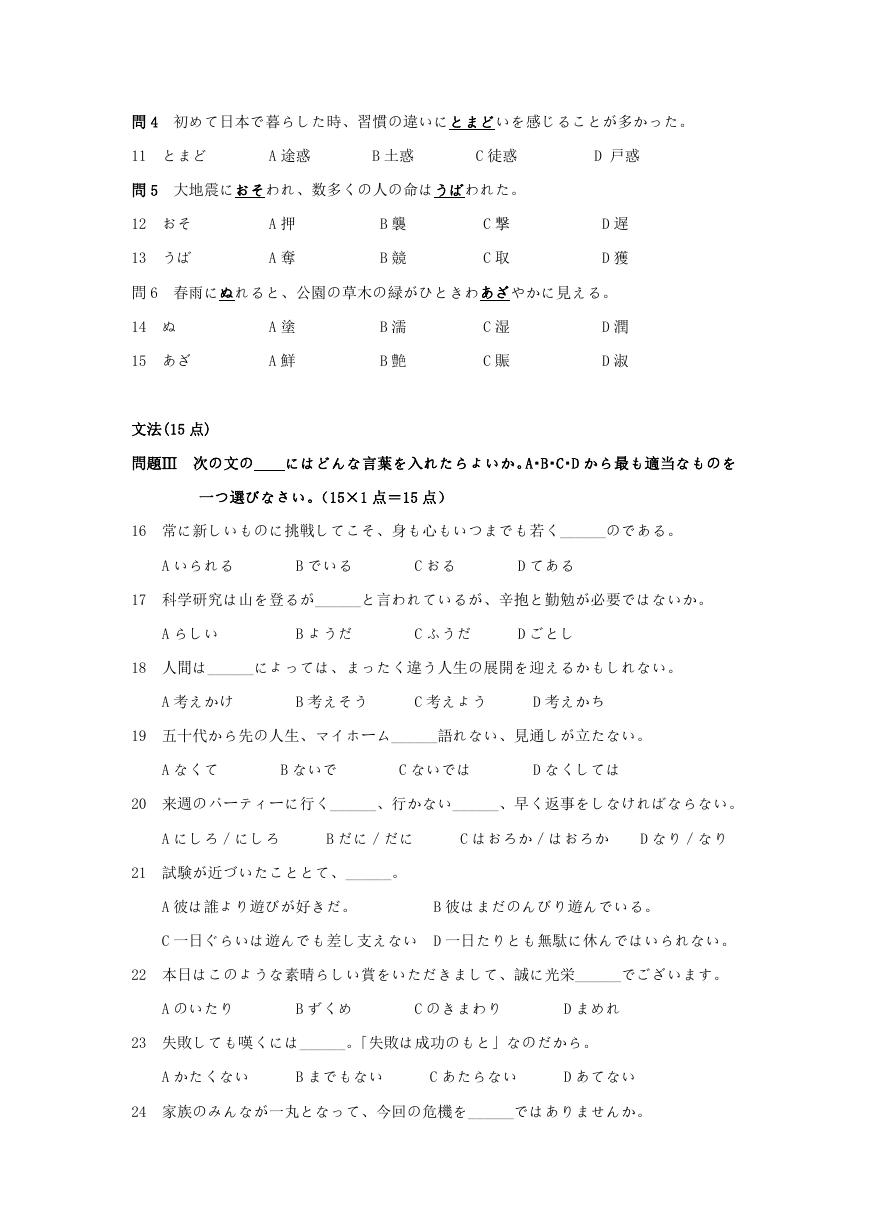

�

問 4 初めて日本で暮らした時、習慣の違いにとまどいを感じることが多かった。

11 とまど

A 途惑

B 土惑

C 徒惑

D 戸惑

問 5 大地震におそわれ、数多くの人の命はうばわれた。

12 おそ

13 うば

A 押

A 奪

B 襲

B 競

C 撃

C 取

D 遅

D 獲

問 6 春雨にぬれると、公園の草木の緑がひときわあざやかに見える。

14 ぬ

15 あざ

A 塗

A 鮮

B 濡

B 艶

C 湿

C 賑

D 潤

D 淑

文法(15 点)

問題Ⅲ 次の文の

にはどんな言葉を入れたらよいか。A・B・C・D から最も適当なものを

一つ選びなさい。(15×1 点=15 点)

16 常に新しいものに挑戦してこそ、身も心もいつまでも若く______のである。

A いられる

B でいる

C おる

D てある

17 科学研究は山を登るが______と言われているが、辛抱と勤勉が必要ではないか。

A らしい

B ようだ

C ふうだ

D ごとし

18 人間は______によっては、まったく違う人生の展開を迎えるかもしれない。

A 考えかけ

B 考えそう

C 考えよう

D 考えかち

19 五十代から先の人生、マイホーム______語れない、見通しが立たない。

A なくて

B ないで

C ないでは

D なくしては

20 来週のパーティーに行く______、行かない______、早く返事をしなければならない。

A にしろ/にしろ

B だに/だに

C はおろか/はおろか

D なり/なり

21 試験が近づいたこととて、______。

A 彼は誰より遊びが好きだ。

B 彼はまだのんびり遊んでいる。

C 一日ぐらいは遊んでも差し支えない D 一日たりとも無駄に休んではいられない。

22 本日はこのような素晴らしい賞をいただきまして、誠に光栄______でございます。

A のいたり

B ずくめ

C のきまわり

D まめれ

23 失敗しても嘆くには______。「失敗は成功のもと」なのだから。

A かたくない

B までもない

C あたらない

D あてない

24 家族のみんなが一丸となって、今回の危機を______ではありませんか。

�

A 乗り越えざる

B 乗り越えん

C 乗り越えよう

D 乗り越えまい

25 人生がゲームのようだと言われているが、そこにはルールがあるわけだ。ルール

______、進めないと、人に迷惑をかけることになる。

A をよそに

B をさかいに

C にいたって

D にのっとって

26 タイミングよく家に着いたので、私は雨にあわずに______。

A おわりだった

B すんだ

C おいた

D じまいだった

27 新入社員______、勤勉 10 年でベテランの佐藤さんがこんなミスをするとは、信じが

たい。

A ならいざしらず B ずじまいだった C べからざる

D かいもなく

28 今月______定年退職になり、老後は田舎でのんびり暮らすつもりだ。

A をかぎりに

B をかわきりに

C をばかりに

D からといって

29 色々な動物______豊富多彩な世界である。もしもこの地球に人間しか残っていない日

になったら、どんなにつまらないことか。

A としての

B に対しての

C をもとにしての D あっての

30 麻薬中毒になった______、そこから抜け出すのは至難の業だ。だから好奇心に釣られ

て、そんなものに手を触れないことだ。

A がゆえに

B がために

C がさいこ

D がはやいか

読解(15 点)

問題Ⅳ 次の文章を読んで、それぞれの問いに対する答えとして最も適当なものを A・B・

C・D から一つ選びなさい。(31~35:1×5=5点,36~40:2×5 点=10 点)

読解一

世の中情報社会、コンピューターが(

31

)という間に情報媒体の中心になって

しまったようです。

携帯電話は電話では収まりの付かない範囲まで拡大し、携帯万能と言われるまでに質的

な変化を遂げています。(

32

)、未だに新聞が情報社会の一方の中心で頑張ってい

るのは、新聞時代に生きてきた私には嬉しいことです。

しかし、これからの時代に、新聞が世の中の期待(

33

)形で生き残るか、と思

うと首を傾げてしまいます。新聞時代に育った人たちと携帯時代に育った人たちの間に断

層ができているのです。何を選んで情報を得るかだけではなく、活字文化が衰退している

�

のがとても心配です。

話し言葉が気軽に選択されて、携帯電話の普及をかわきりに、多くの媒体が話し言葉に

なってしまうと、じっくり活字を読み(

34

)、深い意味や行間を読む能力が衰え

ていくでしょう。それは国の文化的水準を低下させる一因にもつながります。

携帯電話だけでは得にくい、正確でバランスの取れた情報を読むことが大事です。この

ことを、新聞はもっと積極的に PR することが当面の急務のように(

35

)考えら

れません。

31

A これかこれか

B それもそれも

C これらそれら

D あれよあれよ

32

A そうはいっても B それとはなしに C だからといっても D そのためのことで

33

A にかける

B に応える

C にわたる

D に代わる

34

A 果て

35

A とて

読解二

B 尽き

C こなし

B となり

C とも

D なおし

D としか

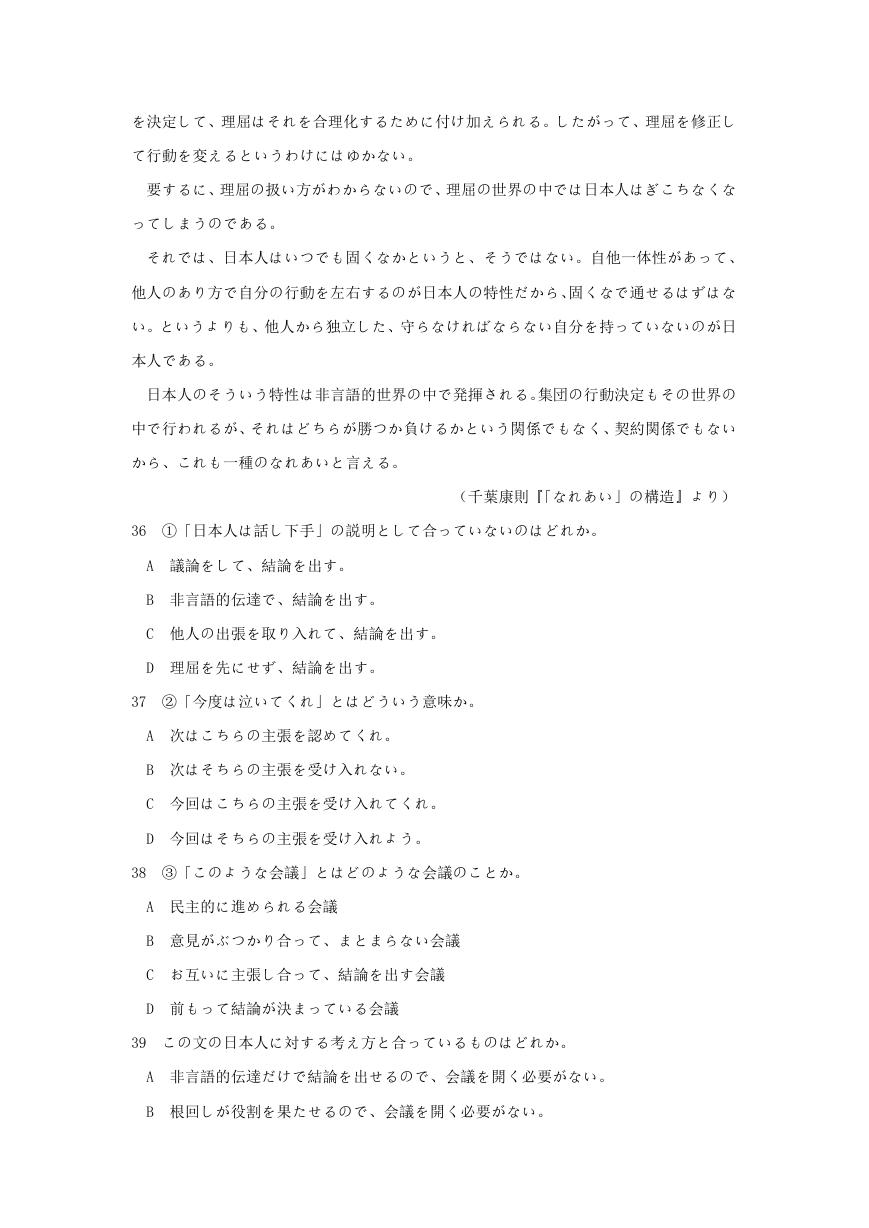

1 日本人は話し下手なので、民主的な組織における会議の進め方とか話し合いも決し

て

得意ではない。よく話す人でも、相手の出張によって自分の主張を訂正してゆくというよ

うな操作は苦手である。お互いの出張がぶつかり合うだけになってしまう。「あなたのい

うこともわかるが、しかし…」という具合になってゆくわけである。

そこで、根回しが大きな役割を果たすことになる。会議の前に結論を出しておくのであ

る。根回しの時には非言語的伝達が駆使される。理屈抜きに「②今度は泣いてくれ」とい

うようなことになる。そこで会議を持って、議論をして、あらかじめ決められた結論に落

ち着かせるわけである。

3 このような会議は無駄なものと思われがちだが、直感的なひらめきでも後で一応理

屈

をつけておくほうがいいと言われる。(中略)

つまり、日本人は理屈を主張する時にはかたくなで、他人の主張を取り入れることは下

手である。お互いに出張し合って、弁証法的に理論を発展させてゆくという技法が、身に

ついていない。

日本人がそういうことが下手なのは、そもそも理論的に自分の行動を決めるということ

が少ないからである。非言語機能(感情という言葉が使われることもある)が行動の方向

�

を決定して、理屈はそれを合理化するために付け加えられる。したがって、理屈を修正し

て行動を変えるというわけにはゆかない。

要するに、理屈の扱い方がわからないので、理屈の世界の中では日本人はぎこちなくな

ってしまうのである。

それでは、日本人はいつでも固くなかというと、そうではない。自他一体性があって、

他人のあり方で自分の行動を左右するのが日本人の特性だから、固くなで通せるはずはな

い。というよりも、他人から独立した、守らなければならない自分を持っていないのが日

本人である。

日本人のそういう特性は非言語的世界の中で発揮される。集団の行動決定もその世界の

中で行われるが、それはどちらが勝つか負けるかという関係でもなく、契約関係でもない

から、これも一種のなれあいと言える。

(千葉康則『「なれあい」の構造』より)

36 ①「日本人は話し下手」の説明として合っていないのはどれか。

A 議論をして、結論を出す。

B 非言語的伝達で、結論を出す。

C 他人の出張を取り入れて、結論を出す。

D 理屈を先にせず、結論を出す。

37 ②「今度は泣いてくれ」とはどういう意味か。

A 次はこちらの主張を認めてくれ。

B 次はそちらの主張を受け入れない。

C 今回はこちらの主張を受け入れてくれ。

D 今回はそちらの主張を受け入れよう。

38 ③「このような会議」とはどのような会議のことか。

A 民主的に進められる会議

B 意見がぶつかり合って、まとまらない会議

C お互いに主張し合って、結論を出す会議

D 前もって結論が決まっている会議

39 この文の日本人に対する考え方と合っているものはどれか。

A 非言語的伝達だけで結論を出せるので、会議を開く必要がない。

B 根回しが役割を果たせるので、会議を開く必要がない。

�

C 理屈の扱い方が分からないので、会議に向いていない。

D ほかから独立した自分を持っているので、会議に向いていない。

40 日本人の非言語伝達について、例を挙げながら説明してください。

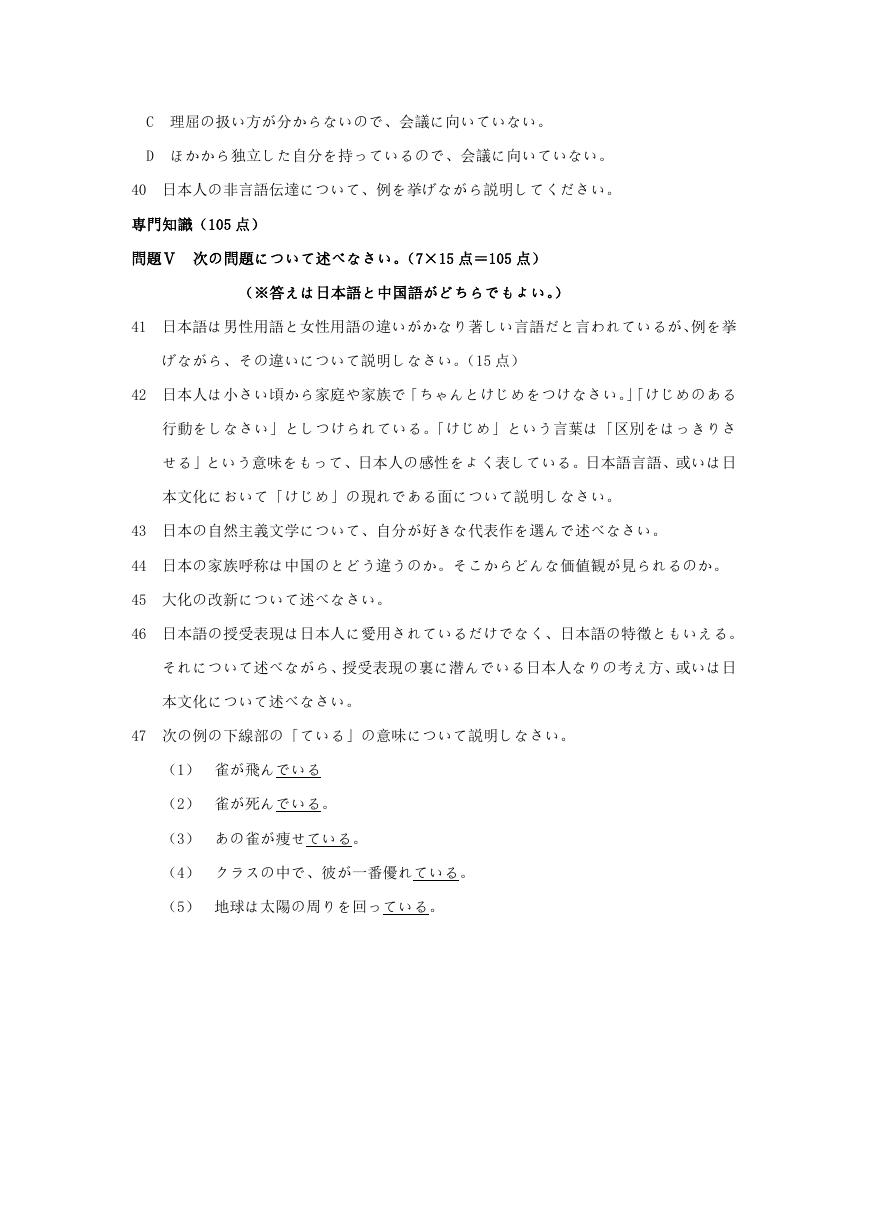

専門知識(105 点)

問題Ⅴ 次の問題について述べなさい。(7×15 点=105 点)

(※答えは日本語と中国語がどちらでもよい。)

41 日本語は男性用語と女性用語の違いがかなり著しい言語だと言われているが、例を挙

げながら、その違いについて説明しなさい。(15 点)

42 日本人は小さい頃から家庭や家族で「ちゃんとけじめをつけなさい。」「けじめのある

行動をしなさい」としつけられている。「けじめ」という言葉は「区別をはっきりさ

せる」という意味をもって、日本人の感性をよく表している。日本語言語、或いは日

本文化において「けじめ」の現れである面について説明しなさい。

43 日本の自然主義文学について、自分が好きな代表作を選んで述べなさい。

44 日本の家族呼称は中国のとどう違うのか。そこからどんな価値観が見られるのか。

45 大化の改新について述べなさい。

46 日本語の授受表現は日本人に愛用されているだけでなく、日本語の特徴ともいえる。

それについて述べながら、授受表現の裏に潜んでいる日本人なりの考え方、或いは日

本文化について述べなさい。

47 次の例の下線部の「ている」の意味について説明しなさい。

(1) 雀が飛んでいる

(2) 雀が死んでいる。

(3) あの雀が痩せている。

(4) クラスの中で、彼が一番優れている。

(5) 地球は太陽の周りを回っている。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc