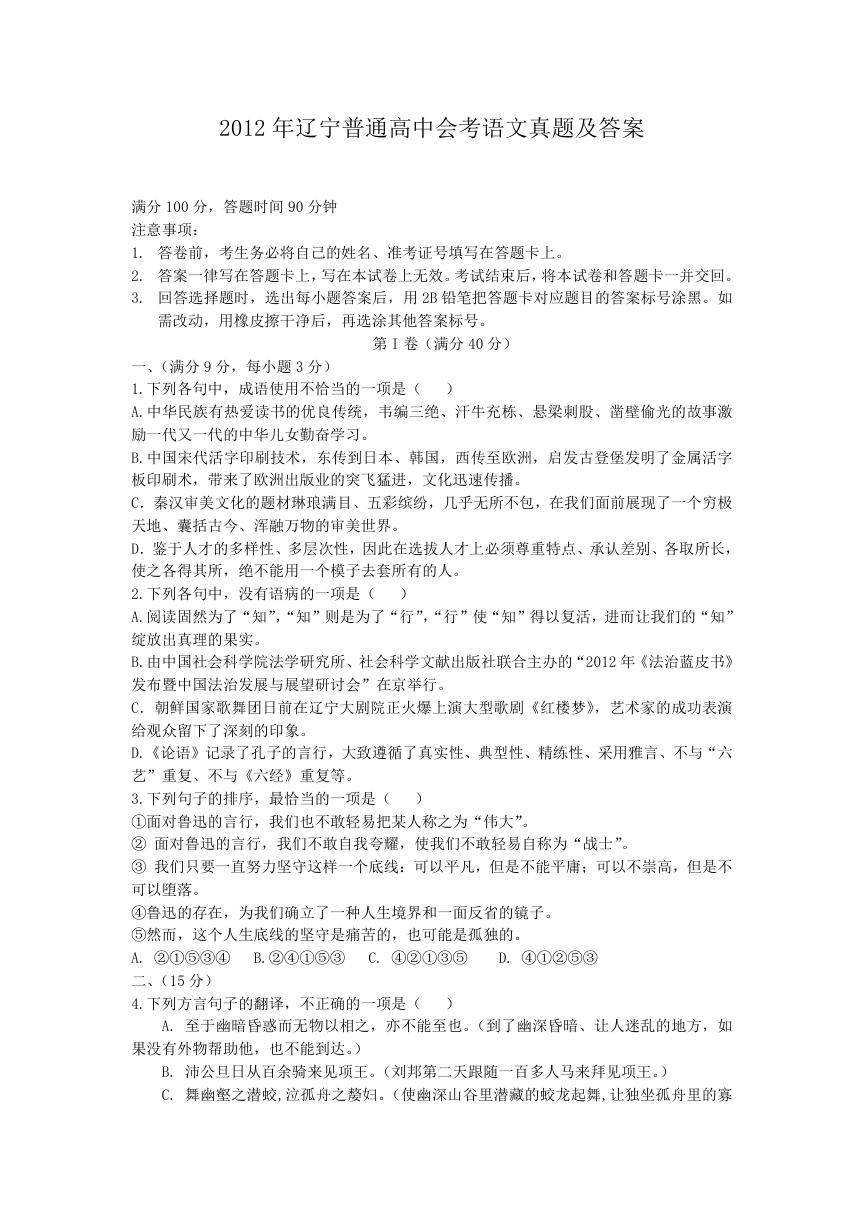

2012 年辽宁普通高中会考语文真题及答案

满分 100 分,答题时间 90 分钟

注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2. 答案一律写在答题卡上,写在本试卷上无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

3. 回答选择题时,选出每小题答案后,用 2B 铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如

需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

第 I 卷(满分 40 分)

一、(满分 9 分,每小题 3 分)

1.下列各句中,成语使用不恰当的一项是( )

A.中华民族有热爱读书的优良传统,韦编三绝、汗牛充栋、悬梁刺股、凿壁偷光的故事激

励一代又一代的中华儿女勤奋学习。

B.中国宋代活字印刷技术,东传到日本、韩国,西传至欧洲,启发古登堡发明了金属活字

板印刷术,带来了欧洲出版业的突飞猛进,文化迅速传播。

C.秦汉审美文化的题材琳琅满目、五彩缤纷,几乎无所不包,在我们面前展现了一个穷极

天地、囊括古今、浑融万物的审美世界。

D.鉴于人才的多样性、多层次性,因此在选拔人才上必须尊重特点、承认差别、各取所长,

使之各得其所,绝不能用一个模子去套所有的人。

2.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.阅读固然为了“知”,“知”则是为了“行”,“行”使“知”得以复活,进而让我们的“知”

绽放出真理的果实。

B.由中国社会科学院法学研究所、社会科学文献出版社联合主办的“2012 年《法治蓝皮书》

发布暨中国法治发展与展望研讨会”在京举行。

C.朝鲜国家歌舞团日前在辽宁大剧院正火爆上演大型歌剧《红楼梦》,艺术家的成功表演

给观众留下了深刻的印象。

D.《论语》记录了孔子的言行,大致遵循了真实性、典型性、精练性、采用雅言、不与“六

艺”重复、不与《六经》重复等。

3.下列句子的排序,最恰当的一项是( )

①面对鲁迅的言行,我们也不敢轻易把某人称之为“伟大”。

② 面对鲁迅的言行,我们不敢自我夸耀,使我们不敢轻易自称为“战士”。

③ 我们只要一直努力坚守这样一个底线:可以平凡,但是不能平庸;可以不崇高,但是不

可以堕落。

④鲁迅的存在,为我们确立了一种人生境界和一面反省的镜子。

⑤然而,这个人生底线的坚守是痛苦的,也可能是孤独的。

A. ②①⑤③④ B.②④①⑤③ C. ④②①③⑤

二、(15 分)

4.下列方言句子的翻译,不正确的一项是( )

D. ④①②⑤③

A. 至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。(到了幽深昏暗、让人迷乱的地方,如

果没有外物帮助他,也不能到达。)

B. 沛公旦日从百余骑来见项王。(刘邦第二天跟随一百多人马来拜见项王。)

C. 舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。(使幽深山谷里潜藏的蛟龙起舞,让独坐孤舟里的寡

�

妇哭泣。)

D. 固知一死为虚诞,齐彭殇为妄作。(本来知道把死和生看做一样是荒诞的,把长寿

和短命等同起来是妄造的。)

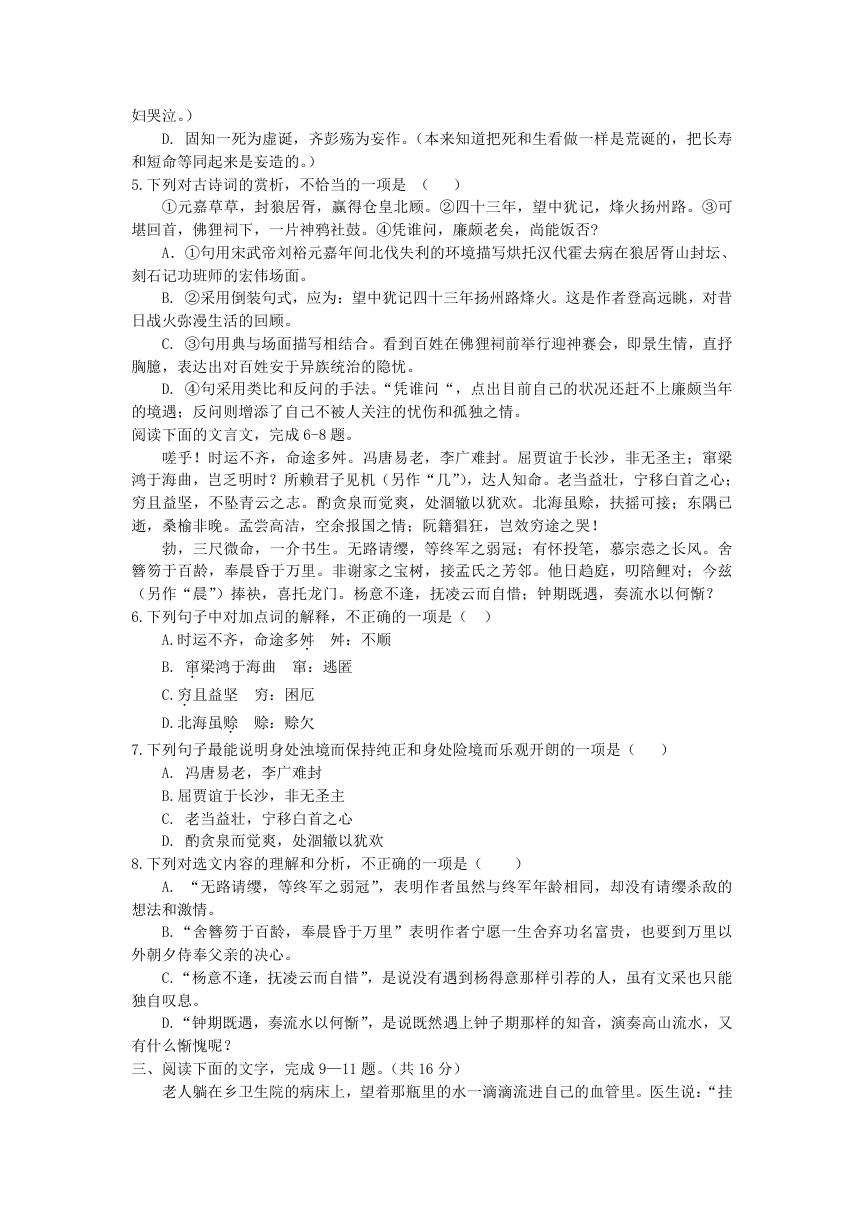

5.下列对古诗词的赏析,不恰当的一项是 ( )

①元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。②四十三年,望中犹记,烽火扬州路。③可

堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。④凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

A.①句用宋武帝刘裕元嘉年间北伐失利的环境描写烘托汉代霍去病在狼居胥山封坛、

刻石记功班师的宏伟场面。

B. ②采用倒装句式,应为:望中犹记四十三年扬州路烽火。这是作者登高远眺,对昔

日战火弥漫生活的回顾。

C. ③句用典与场面描写相结合。看到百姓在佛狸祠前举行迎神赛会,即景生情,直抒

胸臆,表达出对百姓安于异族统治的隐忧。

D. ④句采用类比和反问的手法。“凭谁问“,点出目前自己的状况还赶不上廉颇当年

的境遇;反问则增添了自己不被人关注的忧伤和孤独之情。

阅读下面的文言文,完成 6-8 题。

嗟乎!时运不齐,命途多舛。冯唐易老,李广难封。屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁

鸿于海曲,岂乏明时?所赖君子见机(另作“几”),达人知命。老当益壮,宁移白首之心;

穷且益坚,不坠青云之志。酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢。北海虽赊,扶摇可接;东隅已

逝,桑榆非晚。孟尝高洁,空余报国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭!

勃,三尺微命,一介书生。无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,慕宗悫之长风。舍

簪笏于百龄,奉晨昏于万里。非谢家之宝树,接孟氏之芳邻。他日趋庭,叨陪鲤对;今兹

(另作“晨”)捧袂,喜托龙门。杨意不逢,抚凌云而自惜;钟期既遇,奏流水以何惭?

6.下列句子中对加点词的解释,不正确的一项是( )

A.时运不齐,命途多舛. 舛:不顺

B. 窜.梁鸿于海曲 窜:逃匿

C.穷.且益坚 穷:困厄

D.北海虽赊. 赊:赊欠

7.下列句子最能说明身处浊境而保持纯正和身处险境而乐观开朗的一项是( )

A. 冯唐易老,李广难封

B.屈贾谊于长沙,非无圣主

C. 老当益壮,宁移白首之心

D. 酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢

8.下列对选文内容的理解和分析,不正确的一项是(

)

A. “无路请缨,等终军之弱冠”,表明作者虽然与终军年龄相同,却没有请缨杀敌的

想法和激情。

B.“舍簪笏于百龄,奉晨昏于万里”表明作者宁愿一生舍弃功名富贵,也要到万里以

外朝夕侍奉父亲的决心。

C.“杨意不逢,抚凌云而自惜”,是说没有遇到杨得意那样引荐的人,虽有文采也只能

独自叹息。

D.“钟期既遇,奏流水以何惭”,是说既然遇上钟子期那样的知音,演奏高山流水,又

有什么惭愧呢?

三、阅读下面的文字,完成 9—11 题。(共 16 分)

老人躺在乡卫生院的病床上,望着那瓶里的水一滴滴流进自己的血管里。医生说:“挂

�

了水,很快会好的。”老人将信将疑,“咳,七十出头了,还花这个冤枉钱!”他瞥了医生一

眼,一副来去无牵挂的样子。话虽这么说,其实并非如此。

老伴走得早,自从儿子儿媳妇也去城里打工后,院子里有点冷清了。不过,慢慢也就

习惯了,还有孙子呢。孙子小时候成天跟着他,缠着他。

后来,孙子读大学,也进城去了。开始,孙子还写信回来,慢慢地信便少了。老人心

里牵挂,但从不埋怨。毕竟还有门前那棵老榆树呢。

这棵老榆树有多老,老人也不清楚,反正在自己光着腚的时候,就在树下玩耍了。那

时候,树干就粗得三个小孩都抱不过来,树干上长满了老疙瘩,树冠覆盖好大一片地,乡

亲们坐在树下乘凉聊天,日头晒不着,雨淋不着。春天里,满树挂着一串串的榆树花,那

淡淡的清香,满村都能闻着。榆树的花、叶子、树皮都可以充饥,灾荒那几年,它还救过

老人村上不少人的命。在老人祖祖辈辈住的这片山地,土少石头多,加之干旱少雨,满山

长的尽是荒草和一些歪七扭八的灌木,极少像样的大树。这棵老榆树可算得上是村里的宝

贝了。

可是,谁会想到,老榆树竟然也离开他,进了城。那天,从市里开来一辆大铲车,把

老榆树连根挖起。平时沉默寡言的老人冲着运树的人责问道:“这树碍你们啥事啦?”那个

人笑着回道:“老爷子,市里创建生态文明城市,市长请它去城里住了!还有,你们村还要

用卖树的钱打水井造福大家呢!”

老人无言以对。一般来说,想通了的事,老人便会释然。可自从老榆树被拖走后,老

人像掉了魂似的,竟不知这几个月是怎么过来的。

春天又来了,老榆树又该冒出新芽了,无需多久,那盛开的榆树花又要串串挂挂,满

树摇曳了。老人下了决心,进城,去看树。

经园林工人指点,老人在城市广场中一眼就认出了那疙瘩累累的老榆树。待到跟前时,

老人不禁愣住了。庞大的树冠没了,树干上原本舒展的枝杈被截得七零八落,参差不齐。

最让他诧异的是,老榆树的树干上还吊着两个水袋子,在给树挂水。

老人在树下盘腿坐了好一阵,然后站起身,上上下下把老榆树打量一番,还用手拍了

拍那疙瘩累累的树干,摇了摇头,叹了口气,便离开了。

折回的途中,又碰上那个给他指路的园林工人。老人怯怯地问:“小师傅,这树干嘛还

要挂水呢?”“挂水是救它的命呀!这么老的树,搬动移栽,水土不服,要遭一劫了!”老

人没声响,脚步明显沉重起来。

老人回家不吃不喝,倒头睡了三天。村支书听说后,赶到家里,一摸老人额头,大喊

一声:“送医院!”

老人躺在乡卫生院的病床上。当瓶子里的水就要滴完的时候,医生又进来了。老人一

改原来那副无所谓的样子,郑重地问大夫:“大夫,这挂水,真的就那么顶用吗?” “当

然。”老人脱口又问道:“那么,树呢?”

“树?”医生怔怔地望着老人,一头雾水。

9.下列对老人形象的分析有误的一项是( )(5 分)

A.已是古稀之年的老人对自己因病需要花钱打针,不情愿,一定程度上体现出老人节

(转自《人民政协报》7 月 11 日 有删改)

俭的生活习惯。

B.儿孙们陆续离开老人去外面打工、求学,老人满心牵挂却又不愿拖晚辈们的后腿,

足见其殷殷慈爱与通情达理。

C.老人对老榆树被迁进城持完全赞成态度,展现出他顾大体、识大局的精神面貌。

D.从老榆树曾救过村上人性命的角度来审视老人对树深情牵挂这一细节,可以推知,

老人是一个重情重义的人。

�

10.下列对小说中几处老榆树的描写分析有误的一项是(

)(5 分)

A.“这棵老榆树有多老……就在树下玩耍了”交待出老人与树相处时间之久和老榆树

给老人留下了深刻的记忆。

B. “春天又来了……满树摇曳了”从老人内心推测想象的角度虚写“春天的老榆树”,

为老人进城看树做好感情铺垫。

C. “庞大的树冠没了……在给树挂水”,眼前面目全非、正在挂水的老榆树不仅给老

人而且给读者造成了强烈的视觉冲击,同时推动小说渐入高潮之境。

D.“疙瘩累累”在文中反复出现,使小说主题更加明确,起到了画龙点睛的作用。

11.下列对小说有关内容和表现手法的分析,最恰当的两项是(

)(6 分)

A.作者运用大量的肖像描写、动作描写、语言描写,成功塑造了老人这一形象。

B.小说通过对老人由关心挂念晚辈到关心挂牵老榆树的转变过程的叙述,点明了留守

老人孤单无依的晚年生活状况,有一定的社会现实意义。

C.文中通过老榆树被移栽到市里的细节含蓄地提出了城市生态建设是否应以破坏农村

生态环境为代价这一问题。

D.在老人看来,给树挂水,不可思议。——他的疑虑不无道理,所以文末医生对他的

问题同样无法解答。

E.小说结尾戛然而止,情节似有未完之感,但这种收尾恰恰能给读者以更多的思考空

间。

四、(满分 20 分)

第 II 卷(满分 60 分)

12.一位评论家说:“文中的树,具有广泛的象征意义。它可以是老年人的守望和寄托;

也可以是‘优秀传统文化’的代名词;还可以是其他什么。”——请结合小说内容,谈谈你

的看法。(8 分)

13.用楷体或行体,工整且尽量美观地默写《锦瑟》一诗(请注意款识)。(8 分)

14.仿造下列画线句的句式,在横线处续写两句话。(4 分)

我国古代许多议论性散文,是传统文化的思想精华。我们在借鉴古人议论艺术的同时,

还 可 以 体 会 到 他 们 的 思 想 见 解 。 我 们 能 体 会 其 中 的 治 国 方

略,

,

五、(满分 40 分)

15.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于 600 字的文章。(40 分)

。

若要成功,必须把卓越转变成你身上的一种特质,最大限度地发挥你的天赋、才能、

技巧,高标准严格要求自己,把注意力集中在那些将会改变一切的细节上。变得卓越并不

艰难——从现在开始尽自己最大的努力去做——你会发现生活将给你惊人的回报。

——斯蒂夫·乔布斯

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;表达不要脱离材料内容及含意的

范围;字形正确、字迹工整。

�

2.B 3.C

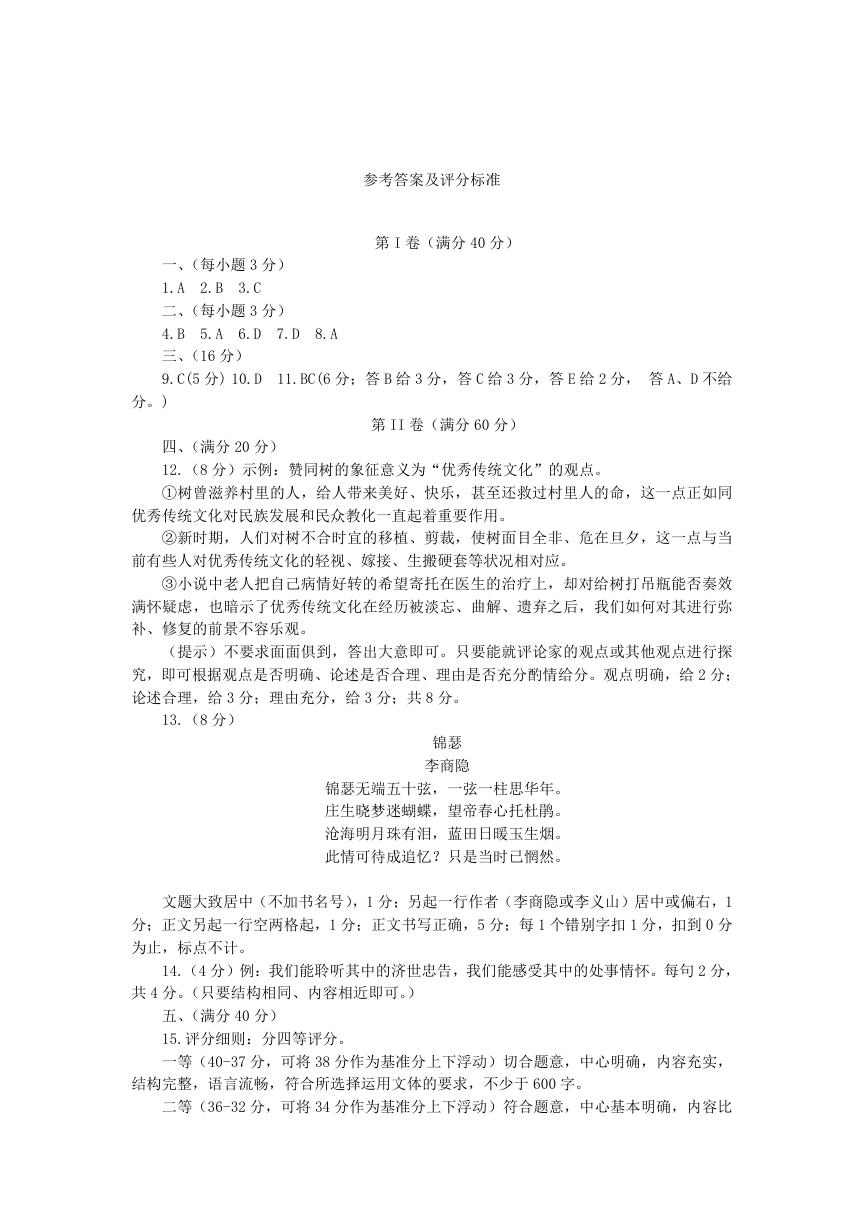

一、(每小题 3 分)

1.A

二、(每小题 3 分)

4.B

三、(16 分)

9.C(5 分) 10.D

5.A 6.D

7.D

参考答案及评分标准

第 I 卷(满分 40 分)

8.A

11.BC(6 分;答 B 给 3 分,答 C 给 3 分,答 E 给 2 分, 答 A、D 不给

分。)

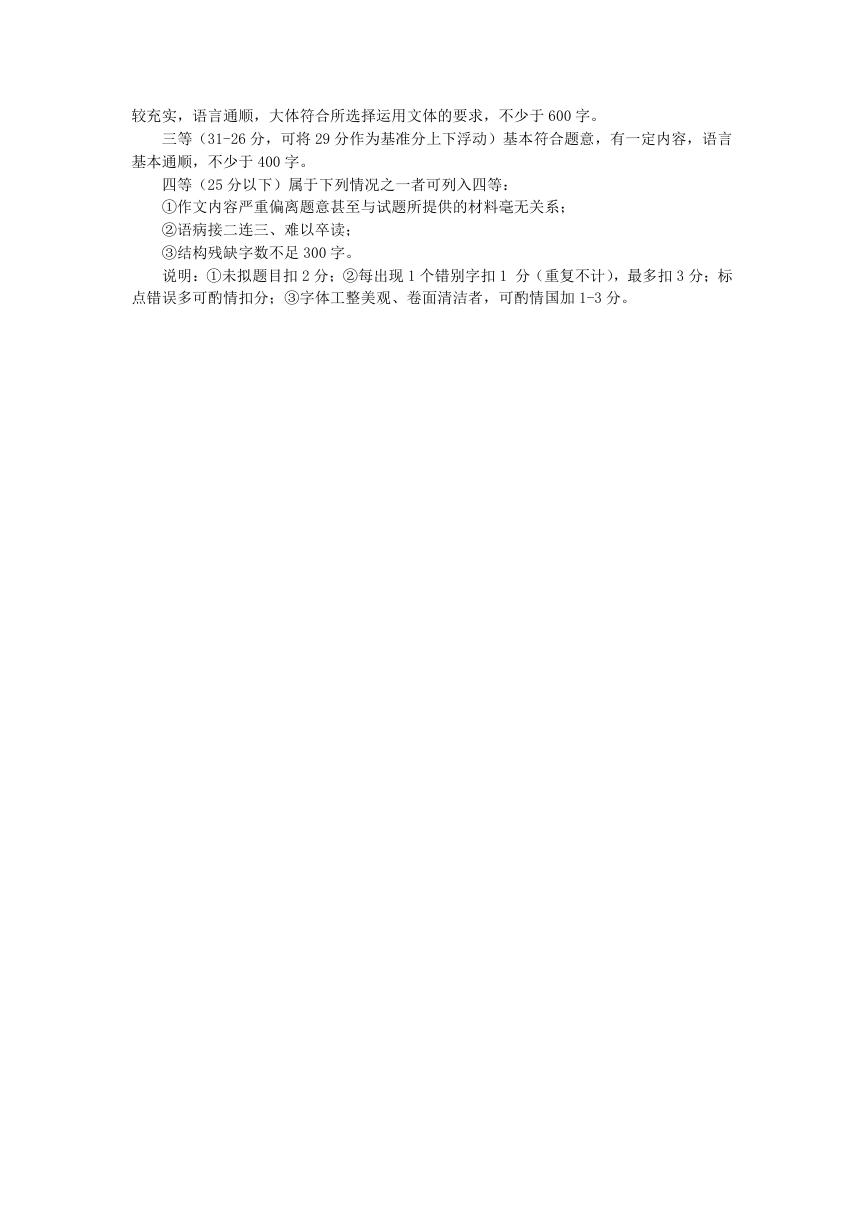

第 II 卷(满分 60 分)

四、(满分 20 分)

12.(8 分)示例:赞同树的象征意义为“优秀传统文化”的观点。

①树曾滋养村里的人,给人带来美好、快乐,甚至还救过村里人的命,这一点正如同

优秀传统文化对民族发展和民众教化一直起着重要作用。

②新时期,人们对树不合时宜的移植、剪裁,使树面目全非、危在旦夕,这一点与当

前有些人对优秀传统文化的轻视、嫁接、生搬硬套等状况相对应。

③小说中老人把自己病情好转的希望寄托在医生的治疗上,却对给树打吊瓶能否奏效

满怀疑虑,也暗示了优秀传统文化在经历被淡忘、曲解、遗弃之后,我们如何对其进行弥

补、修复的前景不容乐观。

(提示)不要求面面俱到,答出大意即可。只要能就评论家的观点或其他观点进行探

究,即可根据观点是否明确、论述是否合理、理由是否充分酌情给分。观点明确,给 2 分;

论述合理,给 3 分;理由充分,给 3 分;共 8 分。

13.(8 分)

锦瑟

李商隐

锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。

沧海明月珠有泪,蓝田日暖玉生烟。

此情可待成追忆?只是当时已惘然。

文题大致居中(不加书名号),1 分;另起一行作者(李商隐或李义山)居中或偏右,1

分;正文另起一行空两格起,1 分;正文书写正确,5 分;每 1 个错别字扣 1 分,扣到 0 分

为止,标点不计。

14.(4 分)例:我们能聆听其中的济世忠告,我们能感受其中的处事情怀。每句 2 分,

共 4 分。(只要结构相同、内容相近即可。)

五、(满分 40 分)

15.评分细则:分四等评分。

一等(40-37 分,可将 38 分作为基准分上下浮动)切合题意,中心明确,内容充实,

结构完整,语言流畅,符合所选择运用文体的要求,不少于 600 字。

二等(36-32 分,可将 34 分作为基准分上下浮动)符合题意,中心基本明确,内容比

�

较充实,语言通顺,大体符合所选择运用文体的要求,不少于 600 字。

三等(31-26 分,可将 29 分作为基准分上下浮动)基本符合题意,有一定内容,语言

基本通顺,不少于 400 字。

四等(25 分以下)属于下列情况之一者可列入四等:

①作文内容严重偏离题意甚至与试题所提供的材料毫无关系;

②语病接二连三、难以卒读;

③结构残缺字数不足 300 字。

说明:①未拟题目扣 2 分;②每出现 1 个错别字扣 1 分(重复不计),最多扣 3 分;标

点错误多可酌情扣分;③字体工整美观、卷面清洁者,可酌情国加 1-3 分。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc