2021-2022 学年浙江省温州市九年级上学期语文期末试题及

答案

游记手册制作室

一、(28 分)

1. 班级开展制作“古代山水游记手册”活动。请你完成任务。

【资料夹】

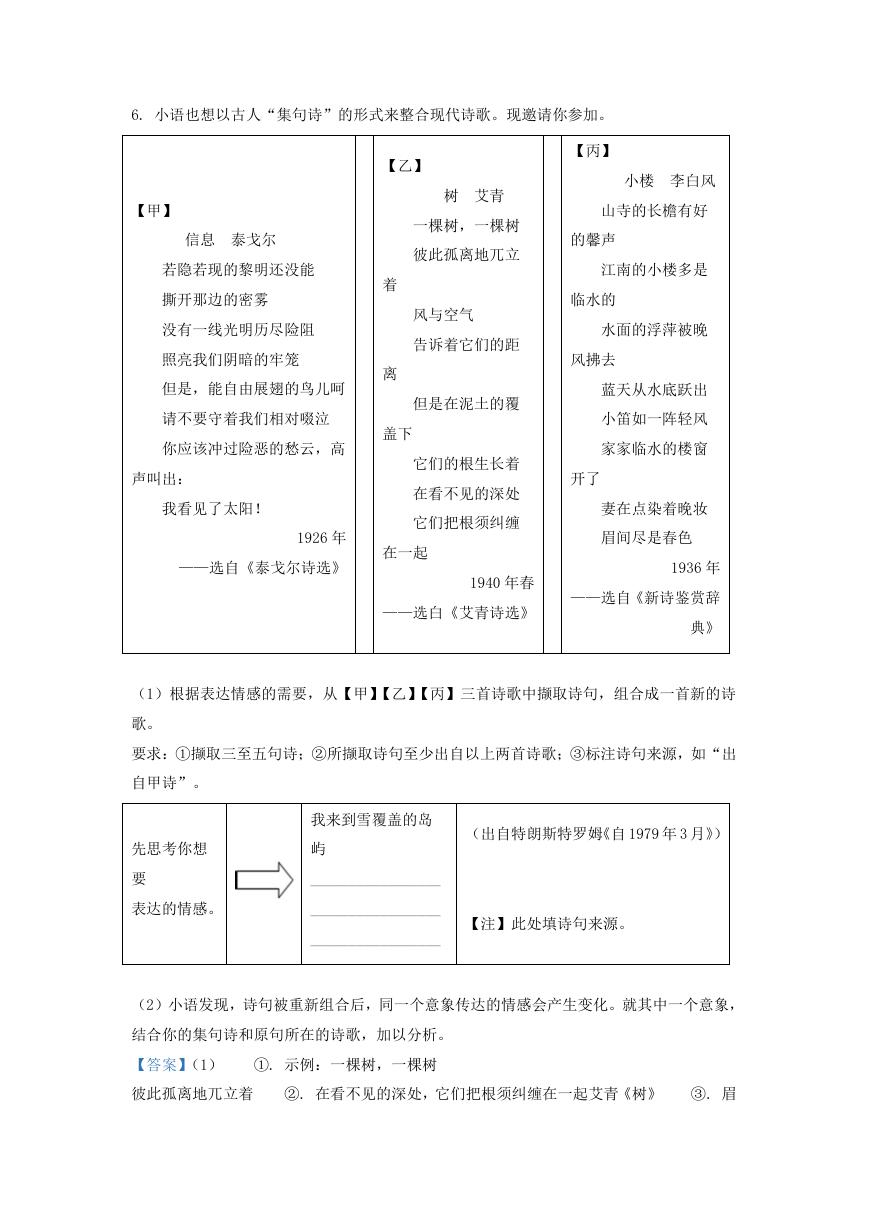

游(遊)yóu

古

代

山

水

游

记

手

册

“游”繁体

写作“游”

或“遊”。

“游”的本

义表示旗帜

的垂饰,后另

写作“旒”。

“游”则表

示在水中浮

行,引申为流

动、不固定。

用作“遊”,

义为在陆地

上行走,又表

示游玩。现在

“游”“遊

”二字合一。

来源:《新华

写字字典》,

有删改

【封面设计】

设计组要用繁体字设计封面背景,凸显封面的古朴气质。在“游”的繁体字选择上拿捏不准。

请根据语境,借助【资料夹】,做出合理选择。

(1)【錦鳞游.冰,岸芷汀兰】錦鱗□泳,岸芷汀蘭

(2)【人知从太守游.而乐】人知從太守□而樂

A.遊

B.旒

C.游

(

(

)

)

【答案】

①. C

②. A

【解析】

�

【详解】(1)“錦鱗”指的是水中美丽的鱼。鱼在水中行动,联系题干中的“‘游’则表示

在水中浮行”可知,应用“游”。故选 C。

(2)人知從太守□而樂:人们知道跟着太守游玩很快乐。联系题干中的“用作‘遊’,义

为在陆地上行走,又表示游玩”可知,应用“遊”。故选 A。

2. 【扉页制作】

同学们为手册扉页制作“山水名句汇”展开头脑风暴,小语快速记录了相关内容。请你补全

诗句并参与活动。

山水名句汇

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

(李白《行路难(其一)》)

(1)_____,怜君何事到天涯!

(刘长卿《长沙过贾谊宅》)

(2)______?雪拥蓝关马不前。

(韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》)

溪云初起日沉阁,(3)______。

(许浑《咸阳城东楼》)

仁者乐山,(4)______。

(《〈论语〉选读》)

醉翁之意不在酒,(5)______。

(欧阳修《醉翁亭记》)

(6)小语认为,“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”两句诗收录到“山水名句汇”不合

适。请帮他简述理由。______

【答案】 ①. 寂寂江山摇落处

②. 云横秦岭家何在

③. 山雨欲来风满楼

④.

知者乐水

⑤. 在乎山水之间也

⑥. 这两句诗中的“黄河”“冰”“太行”“雪”

等并不是写实的山水景物,而是诗人用来象征困难险阻的虚指,因此不适合入选。

【解析】

【详解】诗词默写要求:一、不能添字,不能少字;二、字的笔画要准确。注意:寂寂、秦、

乎。

(6)“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”,诗人用“冰塞川”、“雪满山”象征人生道

路上的艰难险阻,具有比兴的意味。一个怀有伟大政治抱负的人物,在受诏入京、有幸接近

皇帝的时候,皇帝却不能任用,被“赐金还山”,变相撵出了长安,这正像是遇到了冰塞黄

河、雪拥太行。因此句中的“黄河”与“太行”并不实指“山水”,不合适收录。

3. 为了让扉页内容更丰富,同学们还从课外古诗中征集山水名句。小语认为下面这首诗,

语言简练而含义深刻,值得推荐。请你结合全诗内容,任选一组....,帮他撰写推荐理由。

南溪 刘子翚

聊为溪上游,一步一回顾。

悠悠出山水,浩浩无停注。

惟有旧溪声,万古流不去。

【入选诗句】A 组:悠悠出山水,浩浩无停注。B 组:唯有旧溪声,万古流不去。

�

我选______组,【推荐理由】______

【答案】 ①. “悠悠”和“浩浩”,一个微而缓,一个急而大,写出了涓涓细流汇成大

江大河的动态过程。诗人通过描绘这一变化表达对自然万物聚少成多,由弱变强等变化的思

考,富有理趣。 ②. “旧溪声”与“万古”连用,用夸张的手法描绘出溪水不因时间变

化而停止流淌的常态。表达诗人对世间万物变与不变的思考,引人深思。

【解析】

【详解】本题考查词句赏析。

示例一:“悠悠”和“浩浩”,“悠悠”是表现流速的不疾不徐,“浩浩”则是表现流势的

无穷无已,运用叠词,富有韵律感;写出了涓涓细流汇成大江大河的动态过程。涓涓流淌的

南溪之水执着地追求着自己的归宿,以悠悠之流,成浩浩之势,表达对自然万物聚少成多,

由弱变强等变化的思考,富有理趣。

示例二:“惟有旧溪声,万古流不去”意为只有那旧溪里的溪水的声响,千年万代始终在那

里,没有流走。“旧溪声”与“万古”连用,用夸张的手法描绘出溪水不因时间变化而停止

流淌的常态,表达诗人对世间万物变与不变的思考,给读者留下了想象和回味的余地。

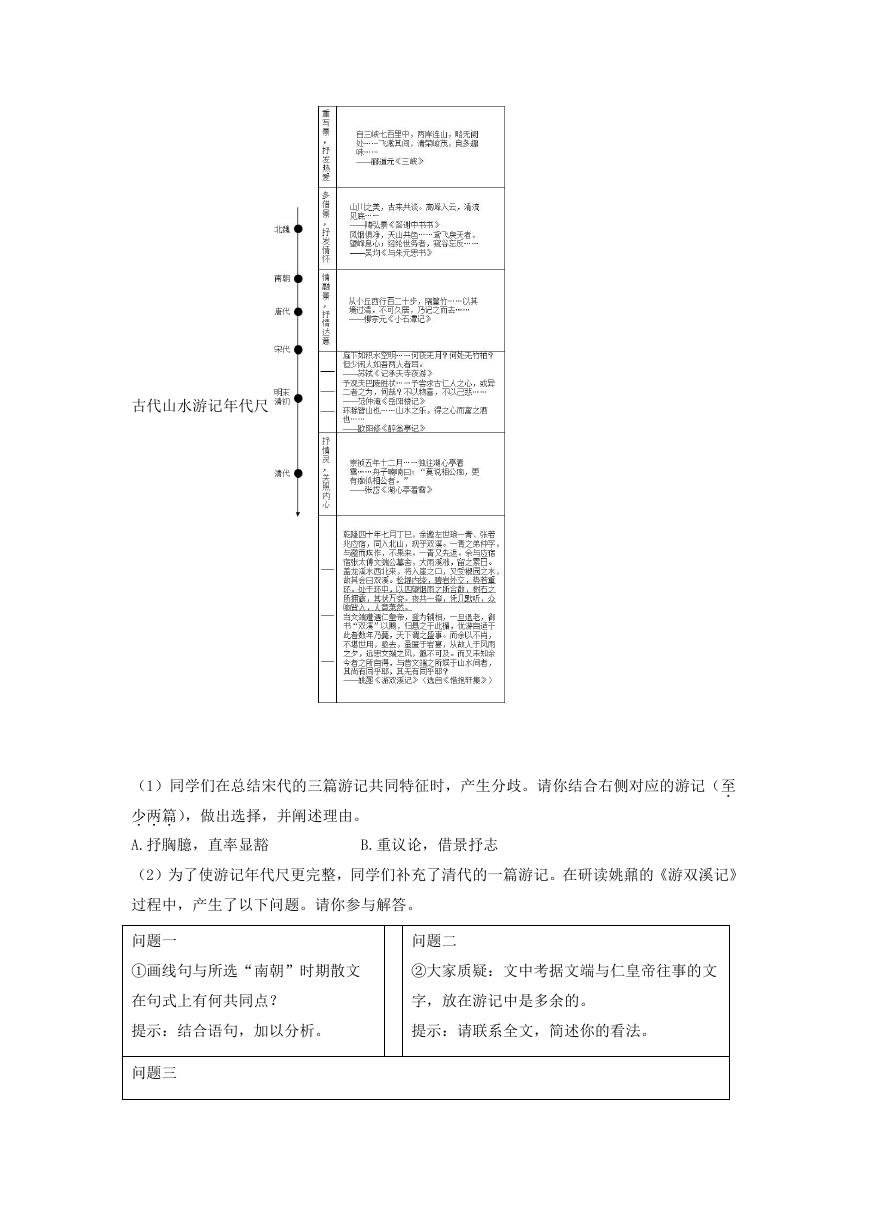

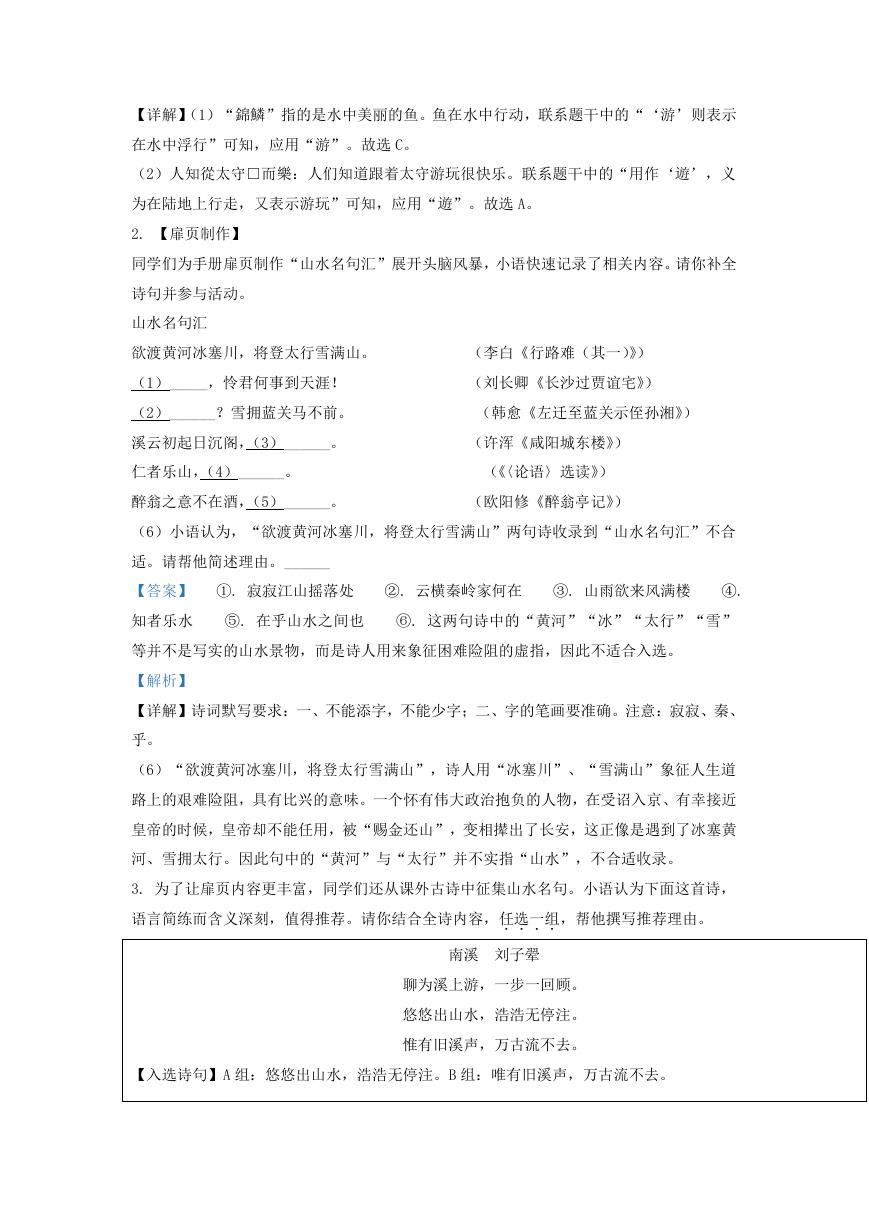

4. 【年代尺编制】

同学们对初中阶段所学古代游记进行整理,并制作年代尺,编入手册。请完成相关任务。

�

古代山水游记年代尺

(1)同学们在总结宋代的三篇游记共同特征时,产生分歧。请你结合右侧对应的游记(至.

少两篇...),做出选择,并阐述理由。

A.抒胸臆,直率显豁

B.重议论,借景抒志

(2)为了使游记年代尺更完整,同学们补充了清代的一篇游记。在研读姚鼐的《游双溪记》

过程中,产生了以下问题。请你参与解答。

问题一

问题二

①画线句与所选“南朝”时期散文

②大家质疑:文中考据文端与仁皇帝往事的文

在句式上有何共同点?

字,放在游记中是多余的。

提示:结合语句,加以分析。

提示:请联系全文,简述你的看法。

问题三

�

③“其尚有同乎耶,其无有同乎耶?”中两个“其”字,凸显作者怎样的情感?

提示:结合全文,借助【虚字助手】,阐述你的理解。

【虚字助手】其,副词。①加强揣测语气,相当于“恐怕”“或许”“大概”;②加强反

问语气,相当于“难道”。

④请用关键词概括这篇游记的特征,使年代尺内容完整。(关键词形式不作要求)

【答案】(1)A.三篇游记在写景之后都直接明了地抒发感慨,如《岳阳楼记》末段作者直抒

胸臆,明言“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负;《醉翁亭记》末段作者直接

抒发“而不知太守之乐其乐也”之感慨,点明与民同乐的思想情感,直率显豁。

B.三篇在写景与记游之后,都在文章适当位置发表议论,抒发自己志向或情怀。如范仲淹针

对两种景物的对比发表古仁人“不以物喜,不以己悲”的议论;欧阳修在描述滁州景物后,

发出“山水之乐,得之心而寓之酒也”的议论。

(2)①划线句子以四字句为主,如“松堤内绕,岩壁外交”,具有节奏感;同时句子多有

对仗,如松堤对岩壁,内绕对外交,与南朝时期的骈文特征相似。

②不多余。文中考据文端与仁皇帝的往事被称为“盛事”,为游览地增添了人文底蕴,丰富

了游览所得。同时,这一往事的考据是后文情感抒发的铺垫。

③示例 1:这里的“其”字是加强反问语气。作者在反思自己与文端境遇的异同:他与文端

同样游览双溪,获得自然之美的体验。但自己与文端在仕途上的境遇截然相反:文端颇受赏

识,发挥才能,为国效力,悠游而乐;而自己却早早逃离官场,无所作为,只能在山水中寻

找慰藉。通过比较,两个“其”字连用,增强了这种感慨。

示例 2:这里的“其”字是表示推测语气。作者与文端均游览双溪,但因个人境遇不同,游

览心境也有差异。文端颇受赏识,为国效力;而作者早早逃离官场,无所作为。作者通过两

个“其”字,推测文端游览双溪的心境,并与自己的心境比较,节制地表达无限的人生感慨。

④重考据,彰显人文;或重传统,抒发感慨等。

【解析】

【小问 1 详解】

本题考查对文章表达方式的分析。根据题干要求,结合宋代的《记承天寺夜游》《岳阳楼记》

和《醉翁亭记》三篇文章的表达方式进行分析。先选择观点,再结合文章内容说明理由。

如果选择 A 项,则需要筛选任意两篇文章中的抒情句加以证明。其中《记承天寺夜游》中“何

夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句可以算直接抒情,抒发了作者发现自然

美景的喜悦、被贬谪的抑郁、自我开解的旷达和悠闲。《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧,

后天下之乐而乐”直接寄托着以天下为己任的政治抱负。把国家,民族的利益摆在首位,为

祖国的前途、命运分愁担忧,为天底下的人民幸福出力,表现出作者远大的政治抱负和伟大

的胸襟胆魄。《醉翁亭记》中“而不知太守之乐其乐也”这句话直接抒情,集中表达了作者

欧阳修与民同乐的政治理想,体现了作者为政一方,政绩卓著,欣于太平,希望保持这种和

�

平安定的环境,使人民安居乐业的美好愿望。据此,任选两句进行分析即可。

如果选择 B 项,则需要筛选任意两篇文章中的议论句加以证明。其中其中《记承天寺夜游》

中“但少闲人如吾两人者耳”一句议论,“闲人”一词,表面上是自嘲地说自己和张怀民是

清闲的人,闲来无事才出来赏月的,实际上却为自己的行为而自豪——月夜处处都有,有了

人的欣赏才有美,只有此时此地的月夜才是最幸运的,因为有情趣高雅的人来欣赏它。其次,

“闲人”包含了作者不得志的悲凉心境,作者在政治上有远大的抱负,但是却一贬再贬,在

内心深处,他又何尝愿做一个“闲人”呢?赏月“闲人”的自得只不过是被贬“闲人”的自

慰罢了。《岳阳楼记》中“不以物喜,不以己悲”一句意思是不因为外物的好坏而高兴,不

因为自己的得失而悲伤。其涵义是指无论面对失败还是成功,都要保持一种恒定淡然的心态,

不因一时的成功和失败而妄自菲薄,无论何时都保持一种豁达淡然的心态。这是范仲激励滕

子京的,也是勉励自己的。《醉翁亭记》中“山水之乐,得之心而寓之酒也”的议论表现了

作者寄情山水,悠然自得的旷达情怀。醉翁的情趣不在酒上,因为饮酒只是内心快乐的一种

外在表现,不是因为饮酒而快乐,而是因为内心领会到山水的乐趣要通过饮酒的活动表现出

来。据此,任选两句进行分析即可。

【小问 2 详解】

①本题考查对文章语言特点的分析。“南朝”时期骈文极盛,多用四六句式,讲究对偶、平

仄、用典和辞藻修饰。《答谢中书书》与《与朱元思书》都具有骈文的特点,所以要分析画

线句与两文句式结构上的共同点,则其与骈文的相似点入手。如“松堤内绕,碧岩外交,势

若重环”,都是四字句式,结构相似,具有节奏感,而且句子也将就对偶、平仄,如“松堤

内绕,碧岩外交”一句中完全对仗,十分讲究,所用辞藻也十分华丽,这些内容都与骈文所

要求的语言特点极为相似。

②本题考查对文章内容的理解。首先明确观点,不多余。接着分析原因,从内容上看,此处

的内容是:当文端遭遇仁皇帝,登为辅相,一旦退老,御书“双溪”以赐,归悬之于此楣,

优游自适于此者数年乃薨,天下谓之盛事。作者此处由景怀古,想到当年的文端与仁皇帝的

往事,为这次游览平添了一份历史考据,这边让此处景物有了不一样的承载,增添了文化底

蕴。同时置身于双溪优美的环境,作者情不自禁地凭吊张文端,张文端功成身退,衣锦还乡,

作者借此不能为世所用,匆匆离开官场,早早寄身于岩崖之间的情感。所以这一往事也为后

文抒情做了铺垫。

③本题考查对重点语句的分析。“其尚有同乎耶,其无有同乎耶?”的意思是:是尚且有所

不同呢,还是完全没有相同之处呢?再结合【虚字助手】分析“其”字的作用。如果认为

“其”字表示推测语气,则是作者通过这句话推测自己和文端之间心境的区别,文端来此处

时,被仁皇帝重用,功成身退,衣锦还乡,而自己则不能为世所用,匆匆离开官场,其中落

寞可想而知。作者此处用推测的语气揣度二者之间的心境,情感表达十分含蓄,并未直接了

当的说明二者之间的差异,但无限感慨溢于言表。

�

如果认为“其”字表示反问语气,则要分析反问语气实则表示肯定态度,作者明确表明自己

与文端的心境差异,文端是深受赏识,获得重用,意气风发;而自己则是碌碌无为,逃离官

场,可见二者之间差距之大,作者用反问语气表明之间的差别,语气强烈,情感迸发,更可

见作者内心的感慨之情。

④本题考查对文章内容的分析。结合题干中年代尺对游记篇目特征总结的句式特点进行仿

写,题干中给出的内容均是三字(写作特点)+四字(表达效果)的结构,结合选文内容进

行分析即可。选文中最大的特点是在有游记中加入了对文端与仁皇帝的往事的考据,所以写

作特点可以概括为“重考据”;而这些往事为游览地增添了人文底蕴,丰富了游览所得,所

以其表达效果可以概括为“彰显人文”。据此可以概括为:重考据,彰显人文。

诗歌创意写作坊

二、(13 分)

班级开展诗歌创意写作活动。请你参与。

【诗歌集句】

集句诗是盛行于古代的一种诗学游戏,全部用前人诗句再整合成新诗,有较高的艺术价值。

5. 小语找到了文天祥的一首集句诗,让你猜猜诗中第二句出自杜甫《月夜忆舍弟》一诗的

哪一句。

请你联系这首集句诗表达的情感,填写恰当的诗句。

思故乡①

文天祥

天地西江远,

《夏日杨长宁宅送崔侍御、常正字入京》

__________。

《月夜忆舍弟》

凉风起天末,

《天末怀李白》

万里故乡情。

《季秋苏五弟缨江楼夜宴崔十三评事、韦少府侄三首》

【注】①《思故乡》是文天祥把杜甫的诗句重新组合成的诗,这是第一百五十六首。此诗:

诗人自己的感受,由自己身处穷北狱中生死未卜,而引发对故乡江西以及故国南宋的怀念。

【答案】无家问死生

【解析】

【详解】考查诗句赏析。根据诗歌题目“思故乡”和末句“万里故乡情”可知,文天祥这首

诗表现的是思乡之情。从《月夜忆舍弟》找到思乡的诗句即可。《月夜忆舍弟》中有“有弟

皆分散,无家问死生”,意为:虽有兄弟但都离散各去一方,家园无存,互相间都无从得知

死生的消息。上句说弟兄离散,天各一方;下句说家已不存,生死难卜。上句表现了对亲人

的思念,后一句表现了对家乡的思念。故可填:无家问死生。

�

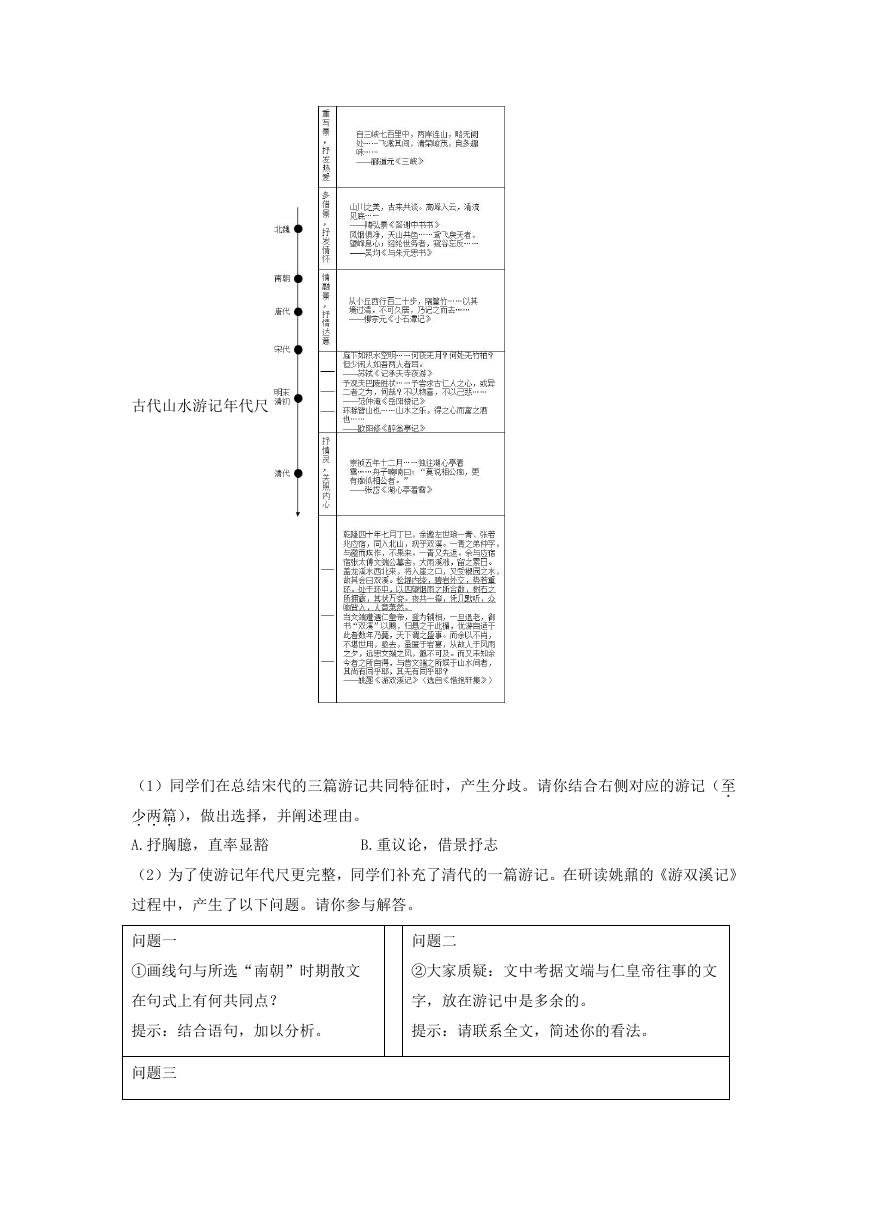

6. 小语也想以古人“集句诗”的形式来整合现代诗歌。现邀请你参加。

【甲】

信息 泰戈尔

若隐若现的黎明还没能

撕开那边的密雾

没有一线光明历尽险阻

照亮我们阴暗的牢笼

但是,能自由展翅的鸟儿呵

请不要守着我们相对啜泣

你应该冲过险恶的愁云,高

声叫出:

我看见了太阳!

1926 年

——选自《泰戈尔诗选》

【乙】

着

离

盖下

树 艾青

一棵树,一棵树

彼此孤离地兀立

风与空气

告诉着它们的距

但是在泥土的覆

它们的根生长着

在看不见的深处

它们把根须纠缠

在一起

1940 年春

——选白《艾青诗选》

【丙】

小楼 李白风

山寺的长檐有好

的馨声

江南的小楼多是

临水的

水面的浮萍被晚

风拂去

蓝天从水底跃出

小笛如一阵轻风

家家临水的楼窗

开了

妻在点染着晚妆

眉间尽是春色

1936 年

——选自《新诗鉴赏辞

典》

(1)根据表达情感的需要,从【甲】【乙】【丙】三首诗歌中撷取诗句,组合成一首新的诗

歌。

要求:①撷取三至五句诗;②所撷取诗句至少出自以上两首诗歌;③标注诗句来源,如“出

自甲诗”。

我来到雪覆盖的岛

先思考你想

屿

要

_________________

表达的情感。

_________________

_________________

(出自特朗斯特罗姆《自 1979 年 3 月》)

【注】此处填诗句来源。

(2)小语发现,诗句被重新组合后,同一个意象传达的情感会产生变化。就其中一个意象,

结合你的集句诗和原句所在的诗歌,加以分析。

【答案】(1)

①. 示例:一棵树,一棵树

彼此孤离地兀立着

②. 在看不见的深处,它们把根须纠缠在一起艾青《树》 ③. 眉

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc