2022-2023 学年浙江省绍兴市新昌县九年级上学期语文期末

试题及答案

亲爱的同学们,欢迎参加“弘扬传统文化,增强文化自信”语文主题学习之旅。

本卷共 150 分(含书写 5 分),请在答题时努力做到书写正确、工整、美观。

【活动一】登亭台楼阁,感文人情怀(22 分)

文化·积淀

观湖光山色,领 lüè_______________自然之美,多少亭台楼阁,因自然与人文的完美

róng_______________合而更具魅力。千百年来,胜境名楼,吸引着无数文人雅士慕名而往,

黄鹤楼的诗、岳阳楼的记、滕王阁的序、沧浪亭的联……无数名篇佳句,撩.(A.liáo

B.liāo)

人心弦。

1. 根据拼音和语境填写汉字。

(1)领 lüè____________________ (2)róng____________________合

2. 加点字“撩”在文中正确的读音是(

)

A. liáo

B. liāo

【答案】1.

①. 略

②. 融

2. A

【解析】

【1 题详解】

本题考查字形。

领略(lǐng lüè):领会,理解;欣赏,赏玩。

融合(róng hé):几种不同的事物合成一体。

【2 题详解】

本题考查字音。

撩人心弦(liáo rén xīn xián):诱人的事物引起人们的兴致;

故选 A。

3. 根据语境填写合适的诗文。

登亭台楼阁,抒文人情怀。辛弃疾登高再品愁滋味,道一句“少年不识愁滋味,爱上层

楼,爱上层楼,(1)____________________________”(辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》);

刘长卿过贾谊故居,溯古思今,叹“汉文有道恩犹薄,(2)____________________________”

(刘长卿《长沙过贾谊宅》);许浑登楼远眺,写罢苑、宫荒废,抒“(3)

�

____________________________,____________________________”的时移世迁之感(许浑

《咸阳城东楼》):陈与义夜整小阁,把个人愁苦融入历史长河,作出“(4)

____________________________,____________________________”的理性思考(陈与义《临

江仙·夜登小阁,忆洛中旧游》)。

登亭台楼阁,赏大好河山。范仲淹畅想登楼,览洞庭胜状:“(5)

____________________________,____________________________ ,浩浩汤汤”(范仲淹

《岳阳楼记》);张岱雪中登亭,赏西湖冬景:“湖上影子,(6)

____________________________,湖心亭一点”(张岱《湖心亭看雪》);欧阳修饮于醉翁亭,

感山间四时之变化:“(7)____________________________,佳木秀而繁阴”(欧阳修《醉

翁亭记》).

【答案】 ①. 为赋新词强说愁

②. 湘水无情吊岂知

③. 行人莫问当年事

④.

故国东来渭水流

⑤. 古今多少事

⑥. 渔唱起三更

⑦. 衔远山

⑧. 吞长江

⑨. 惟长堤一痕

⑩. 野芳发而幽香

【解析】

【详解】本题考查名篇背诵,注意:赋、吊、渭、衔、痕、幽。

文化探究。(8 分)

○亭之形

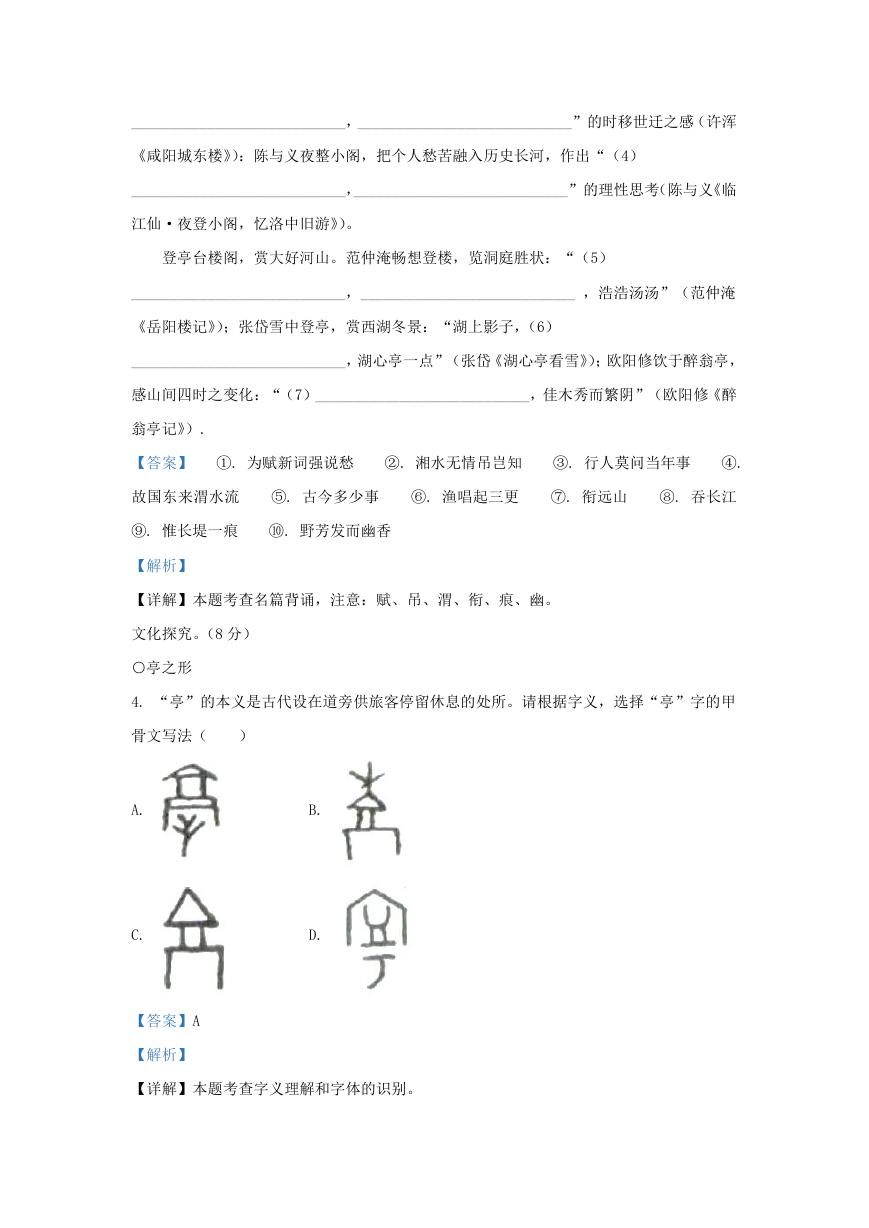

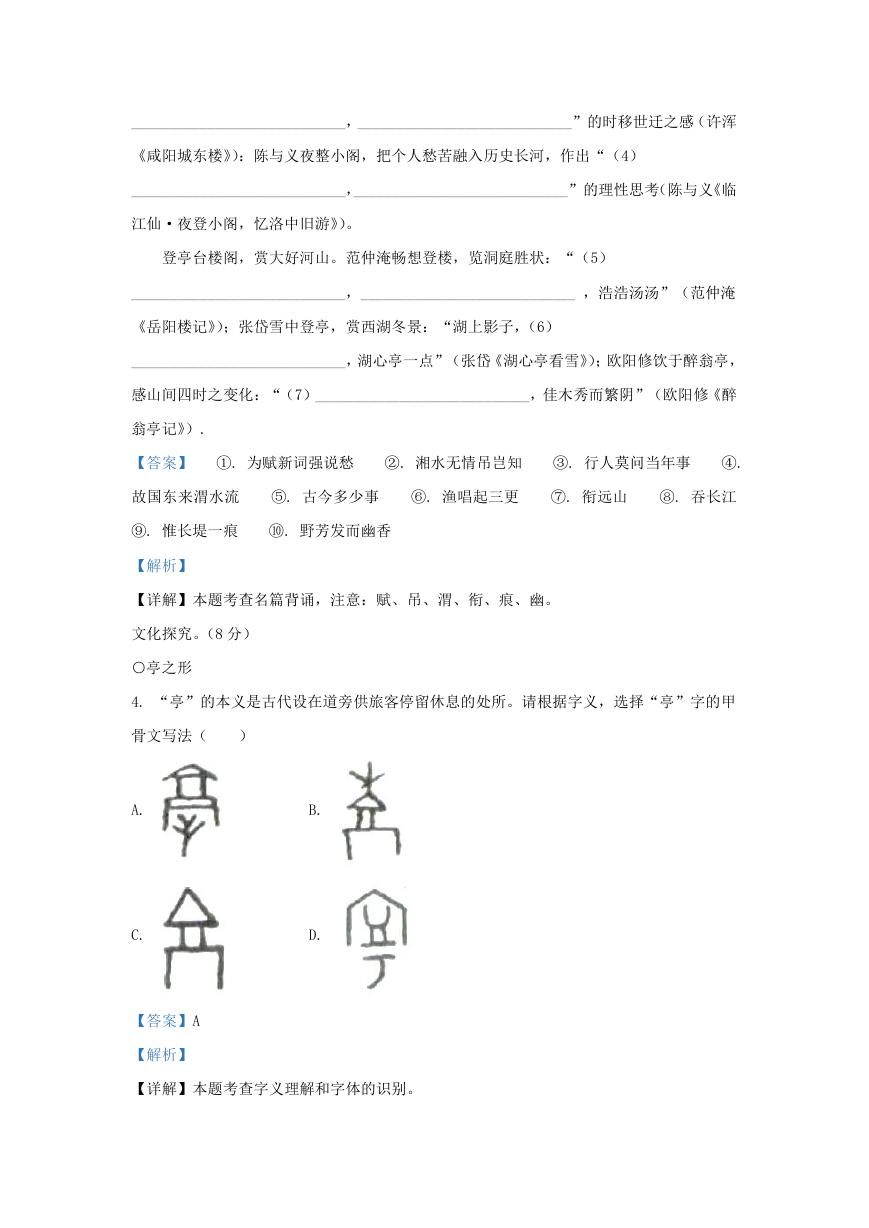

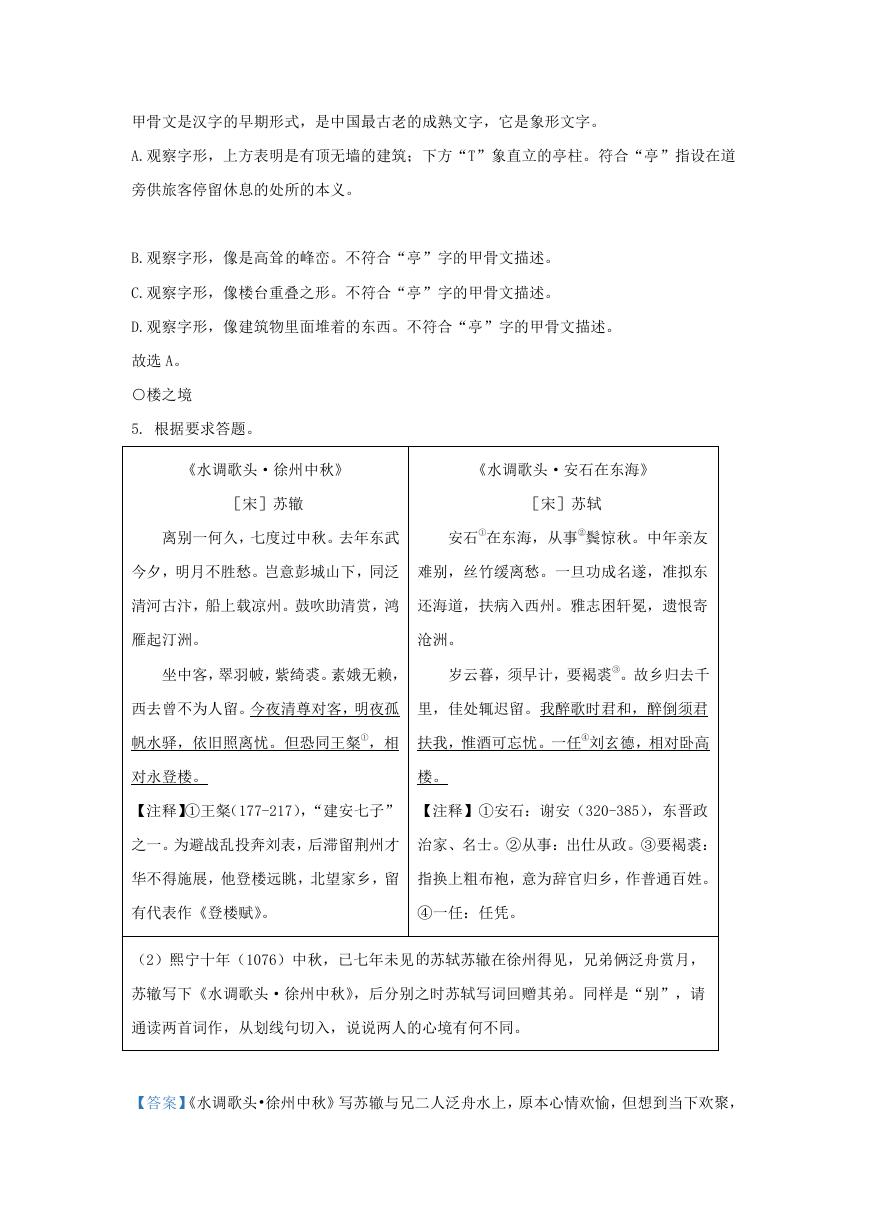

4. “亭”的本义是古代设在道旁供旅客停留休息的处所。请根据字义,选择“亭”字的甲

骨文写法(

)

B.

D.

A.

C.

【答案】A

【解析】

【详解】本题考查字义理解和字体的识别。

�

甲骨文是汉字的早期形式,是中国最古老的成熟文字,它是象形文字。

A.观察字形,上方表明是有顶无墙的建筑;下方“T”象直立的亭柱。符合“亭”指设在道

旁供旅客停留休息的处所的本义。

B.观察字形,像是高耸的峰峦。不符合“亭”字的甲骨文描述。

C.观察字形,像楼台重叠之形。不符合“亭”字的甲骨文描述。

D.观察字形,像建筑物里面堆着的东西。不符合“亭”字的甲骨文描述。

故选 A。

○楼之境

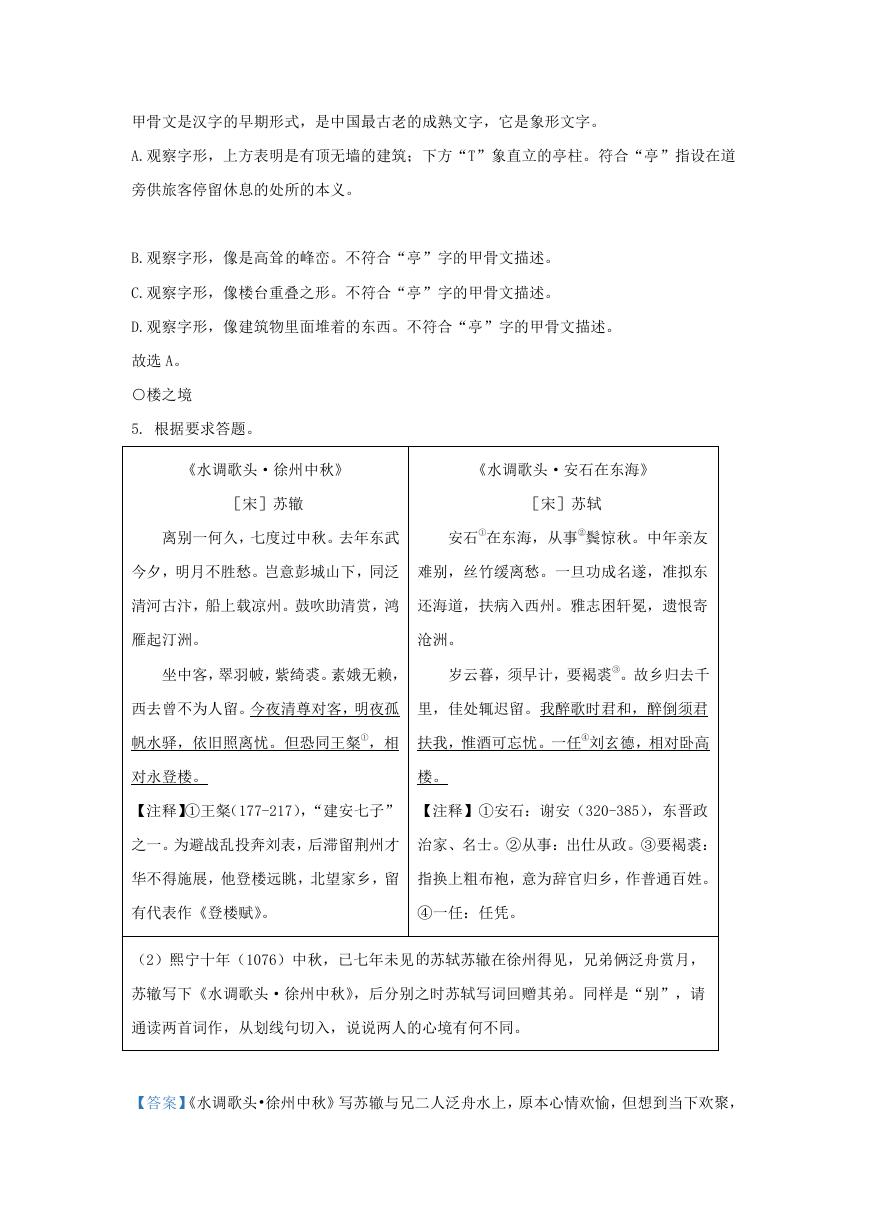

5. 根据要求答题。

《水调歌头·徐州中秋》

《水调歌头·安石在东海》

[宋]苏辙

[宋]苏轼

离别一何久,七度过中秋。去年东武

安石①在东海,从事②鬓惊秋。中年亲友

今夕,明月不胜愁。岂意彭城山下,同泛

难别,丝竹缓离愁。一旦功成名遂,准拟东

清河古汴,船上载凉州。鼓吹助清赏,鸿

还海道,扶病入西州。雅志困轩冕,遗恨寄

雁起汀洲。

沧洲。

坐中客,翠羽帔,紫绮裘。素娥无赖,

岁云暮,须早计,要褐裘③。故乡归去千

西去曾不为人留。今夜清尊对客,明夜孤

里,佳处辄迟留。我醉歌时君和,醉倒须君

帆水驿,依旧照离忧。但恐同王粲①,相

扶我,惟酒可忘忧。一任④刘玄德,相对卧高

对永登楼。

楼。

【注释】①王粲(177-217),“建安七子”

【注释】①安石:谢安(320-385),东晋政

之一。为避战乱投奔刘表,后滞留荆州才

治家、名士。②从事:出仕从政。③要褐裘:

华不得施展,他登楼远眺,北望家乡,留

指换上粗布袍,意为辞官归乡,作普通百姓。

有代表作《登楼赋》。

④一任:任凭。

(2)熙宁十年(1076)中秋,已七年未见的苏轼苏辙在徐州得见,兄弟俩泛舟赏月,

苏辙写下《水调歌头·徐州中秋》,后分别之时苏轼写词回赠其弟。同样是“别”,请

通读两首词作,从划线句切入,说说两人的心境有何不同。

【答案】《水调歌头•徐州中秋》写苏辙与兄二人泛舟水上,原本心情欢愉,但想到当下欢聚,

�

过后又要分别,离愁依旧。“但恐”二字写出了词人怕像怀才不遇的王粲那样与亲人相隔,

只能登楼望乡,悲伤之情溢于言表。《水调歌头•安石在东海》写苏轼面对离别,仍不忘劝慰

其弟,并想象兄弟二人辞官归隐后“相从之乐”的画面。“一任”二字表达出了词人“退”

亦淡然,亦有“相对卧高楼”的豁达心境。前者更见悲,后者更显洒脱。

【解析】

【详解】本题考查诗词内容理解和情感把握。

《水调歌头·徐州中秋》是北宋词人苏辙所做的一首词。主要写了作者与其胞兄久别重逢继

而又要分别的难舍之情和诗人的内心世界,生动地表现出苏轼和苏辙兄弟的手足情深。

“今夜清尊对客,明夜孤帆水驿,依旧照离忧。但恐同王粲,相对永登楼”。意思是。今天

晚上有酒待客,明晚又要独自宿在水路驿站,离愁依旧。就怕像王粲那样,不得返乡,只能

登楼相望。“今夜清尊对客,明夜孤帆水驿,依旧照离忧”,直写情事,明日即将分别;即

便明月当头,也是分明地倾泻出两地别愁,“依旧”二字非常好。最后两句,用典却直抒胸

臆,“但恐同王粲,相对永登楼”,王粲滞留荆州十二年,不得施展才华,郁闷中他登楼远

眺,北望家乡,胸中翻滚着无限乡思乡愁,写出了《登楼赋》。后以“王粲登楼”作为怀念

故国乡土的典故。这里,词人以此句做结,倾诉出未来的日月:宦游茫茫,前途未卜;亲人

相隔,幽幽愁绪的别样的深沉。本来是百日逍遥堂欢乐的手足相聚,到头来却是迎来生离别

的无奈,也许这就是人生的必然。

《水调歌头·安石在东海》是北宋文学家苏轼创作的一首词。这首词上阕咏史,写东晋谢安

的经历,意在“以不早退为戒”,下阕述怀,设想早日“退而相从之乐”。这首词表现了作

者隐退的决心,不希望被世间的功名利禄所束缚,也表现了兄弟二人手足情深。

“我醉歌时君和,醉倒须君扶我,惟酒可忘忧。一任刘玄德,相对卧高楼”,意思是酒醉放

歌君相和,醉倒在地君扶我,只有醉时忘忧愁。任凭刘备笑我无大志,我却甘愿身居平地,

仰看他高卧百尺楼。在归乡的千里长途中,每逢山水名胜或有贤主、良朋接待之类好的去处,

可以随意逗留,尽情游乐,不必如官场中人因王命在身而行道局促,一层:我带着醉意唱歌

时你跟着唱和,我因醉酒倒下时你要搀扶我,——只有酒是可以使人忘怀得失的,二层:这

样,有雄心大志的人会瞧不起我们,那就悉听尊便好了,我们只管走自己的路,三层:这种

种设想,情辞恳切,言由中发,有如骏马驻坡,不可遏止,充分表现出词人对辞官归隐而享

弟兄“相从之乐”的夙愿。“我醉歌时君和,醉倒须君扶我”,极写想象中“退而相从之乐”

的情态。篇末“一任刘玄德,相对卧高楼”两句,反用典故,强调素愿的坚定不移。

据此总结作答即可。

�

【活动二】读名著经典,蓄文化之力(12 分)

6. 比较阅读。

朗诵是体会诗歌情感,领悟诗歌主旨的重要方法。请比较下面两首诗的内容,参考小贴

士,分别从整体的语气、语调、语速三个方面对它们进行朗读设计。

【甲】

笑(节选)

艾青

敌人的手

给我们戴上荆棘的冠冕

从刺破了的惨白的前额

淋下的深红的血点,

也不曾写尽

我们胸中所有的悲愤啊!

诚然

我们不应该有什么奢望,

却只愿有一天

人们想起我们,

像想起远古的那些

和巨兽搏斗过来的祖先,

脸上会浮上一片

安谧而又舒展的笑——

虽然那是太轻松了,

但我却甘愿

为那笑而捐躯!

【乙】

笑

林徽因

笑的是她的眼睛,口唇,

和唇边浑圆的旋涡。

艳丽如同露珠,

朵朵的笑向贝齿的闪光里躲。

那是笑——神的笑,美的笑;

水的映影,风的轻歌。

笑的是她惺松的鬈发,

散乱的挨着她的耳朵。

轻软如同花影,

痒痒的甜蜜

涌进了你的心窝。

那是笑——诗的笑,画的笑:

云的留痕,浪的柔波。

两首诗比较:

【甲】诗整体语气是_______,语调是__________,语速是____________________。

【乙】诗整体语气是________,语调是_________,语速是____________________。

小贴士:

�

语气:柔和、自信、激昂……

语调:升调、降调、平调。

语速:快速、中速、慢速。

【答案】 ①. 【甲】诗从整体上来看,语气应为激昂, ②. 语调为升调, ③. 语

速快速。 ④. 【乙】诗从整体上来看,语气应为柔和, ⑤. 语调为平调, ⑥. 语

速中速。

【解析】

【详解】本题考查朗读设计。

艾青的《笑》这首诗,是献给革命者们的一首战歌,一首颂歌。1937 年,当时中华民族已

处于民族危机之中。日寇侵占了东北,又在向华北进犯。这是在七七事变前夕,全国都处于

一种紧张的气氛之中。杰出的诗人一般都是哲人,也许比普通人更具一种预感性:一场全国

性的抵抗侵略者的血与火的斗争就要来临了,诗人敏捷地感到,要呼唤一种巨大的力量投入

斗争。“诚然/我们不应该有什么奢望,/却只愿有一天/人们想起我们,/像想起远古的

那些/和巨兽搏斗过来的祖先,/脸上会浮上一片/安谧而又舒展的笑——/虽然那是太轻

松了,/但我却甘愿/为那笑而捐躯!”诗人在诗的最后才写出了笑,而这笑来得多么不易

啊,是千百万勇士们前赴后继、流血牺牲才换来的。诗人还在最后表明了自己——一个革命

者的态度:“但我却甘愿为那笑而捐躯!”诗人要像其他勇士们一样,为祖国的光明未来,

为人类的美好前途,为将来的人们“脸上会浮上一片安谧而舒展的笑——”而献出自己的一

切。诗人的这种革命精神、献身精神,也是这首诗的血肉,和其他勇士们的精神相辉映。所

以这首诗读起来语气应为激昂,语调为升调,语速快速。

《笑》是林徽音早期诗歌中最能体现新月诗派风格的一首。这首诗写了一个美貌女子的摄人

的倩笑。诗人捕捉的是一个瞬间,在这一个瞬间里呈现出了一种理想化的极致的美。她的眼

睛,口唇和唇边浑圆的漩涡的笑,有露珠般的艳丽,贝齿的闪光里躲着那花一般的朵朵的笑,

如同“水的映影,风的轻歌”。而她那惺忪的霉发的笑,则有花影般的轻软,给人的感觉是

痒痒的,甜蜜的,并涌进人的心窝,又如同“云的留痕,浪的柔波”。诗人通过比喻、拟人

的写作手法,渲染了一种纯粹的美、神圣的美。仿佛一个美丽多情的少女亭亭玉立于读者的

眼前梨涡浅笑着、灿烂着。诗歌意象优美,回环反复。从整体上来看,语气应为柔和,语调

为平调,语速中速。

�

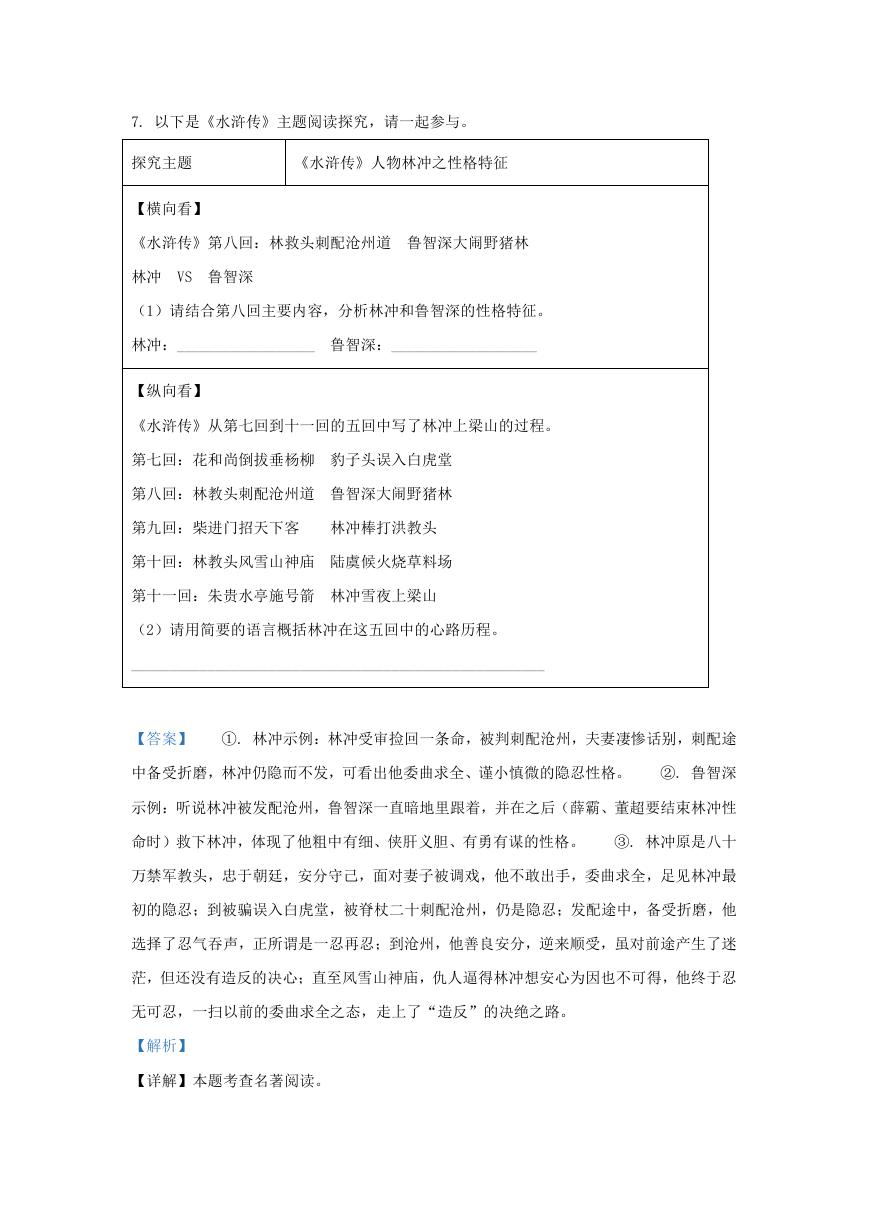

7. 以下是《水浒传》主题阅读探究,请一起参与。

探究主题

《水浒传》人物林冲之性格特征

【横向看】

《水浒传》第八回:林救头刺配沧州道 鲁智深大闹野猪林

林冲 VS 鲁智深

(1)请结合第八回主要内容,分析林冲和鲁智深的性格特征。

林冲:__________________ 鲁智深:___________________

【纵向看】

《水浒传》从第七回到十一回的五回中写了林冲上梁山的过程。

第七回:花和尚倒拔垂杨柳 豹子头误入白虎堂

第八回:林教头刺配沧州道 鲁智深大闹野猪林

第九回:柴进门招天下客

林冲棒打洪教头

第十回:林教头风雪山神庙 陆虞候火烧草料场

第十一回:朱贵水亭施号箭 林冲雪夜上梁山

(2)请用简要的语言概括林冲在这五回中的心路历程。

______________________________________________________

【答案】 ①. 林冲示例:林冲受审捡回一条命,被判刺配沧州,夫妻凄惨话别,刺配途

中备受折磨,林冲仍隐而不发,可看出他委曲求全、谨小慎微的隐忍性格。 ②. 鲁智深

示例:听说林冲被发配沧州,鲁智深一直暗地里跟着,并在之后(薛霸、董超要结束林冲性

命时)救下林冲,体现了他粗中有细、侠肝义胆、有勇有谋的性格。 ③. 林冲原是八十

万禁军教头,忠于朝廷,安分守己,面对妻子被调戏,他不敢出手,委曲求全,足见林冲最

初的隐忍;到被骗误入白虎堂,被脊杖二十刺配沧州,仍是隐忍;发配途中,备受折磨,他

选择了忍气吞声,正所谓是一忍再忍;到沧州,他善良安分,逆来顺受,虽对前途产生了迷

茫,但还没有造反的决心;直至风雪山神庙,仇人逼得林冲想安心为因也不可得,他终于忍

无可忍,一扫以前的委曲求全之态,走上了“造反”的决绝之路。

【解析】

【详解】本题考查名著阅读。

�

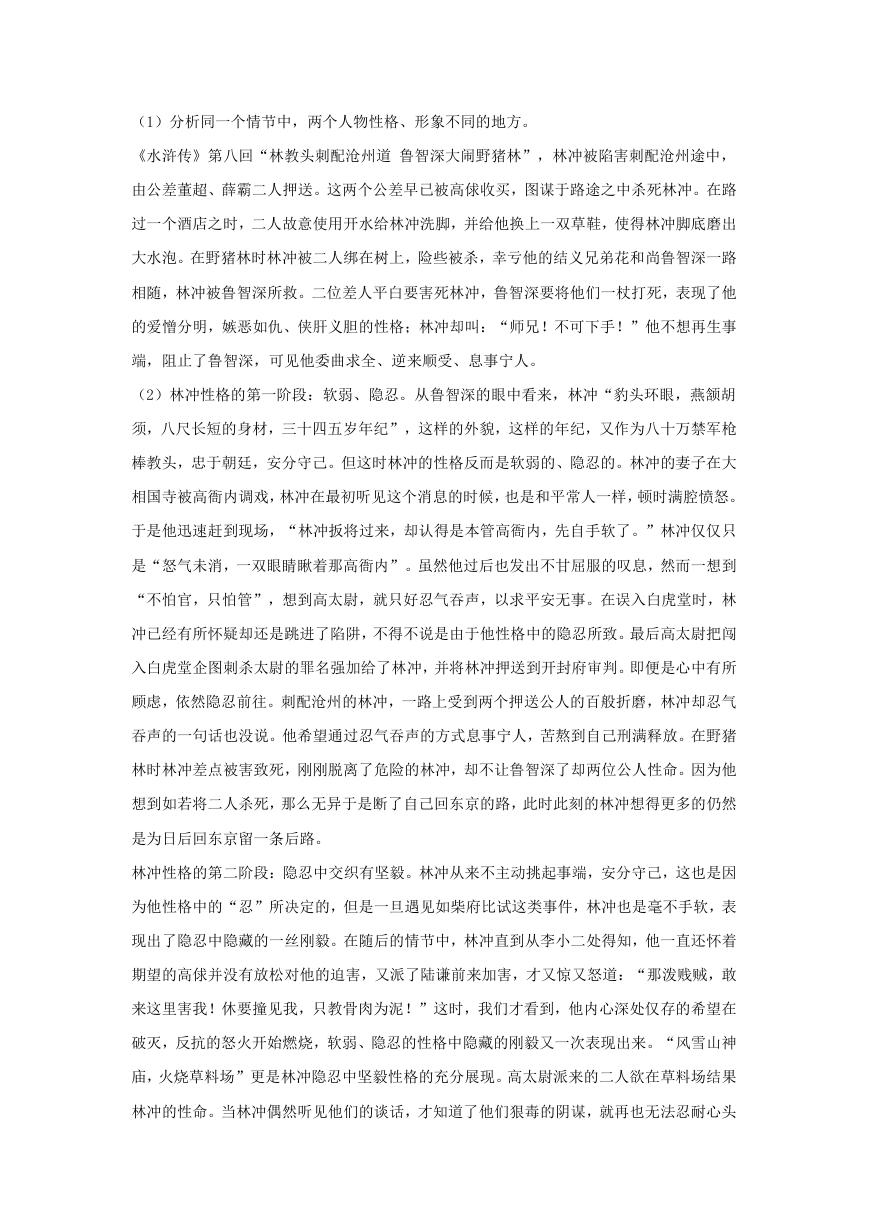

(1)分析同一个情节中,两个人物性格、形象不同的地方。

《水浒传》第八回“林教头刺配沧州道 鲁智深大闹野猪林”,林冲被陷害刺配沧州途中,

由公差董超、薛霸二人押送。这两个公差早已被高俅收买,图谋于路途之中杀死林冲。在路

过一个酒店之时,二人故意使用开水给林冲洗脚,并给他换上一双草鞋,使得林冲脚底磨出

大水泡。在野猪林时林冲被二人绑在树上,险些被杀,幸亏他的结义兄弟花和尚鲁智深一路

相随,林冲被鲁智深所救。二位差人平白要害死林冲,鲁智深要将他们一杖打死,表现了他

的爱憎分明,嫉恶如仇、侠肝义胆的性格;林冲却叫:“师兄!不可下手!”他不想再生事

端,阻止了鲁智深,可见他委曲求全、逆来顺受、息事宁人。

(2)林冲性格的第一阶段:软弱、隐忍。从鲁智深的眼中看来,林冲“豹头环眼,燕颔胡

须,八尺长短的身材,三十四五岁年纪”,这样的外貌,这样的年纪,又作为八十万禁军枪

棒教头,忠于朝廷,安分守己。但这时林冲的性格反而是软弱的、隐忍的。林冲的妻子在大

相国寺被高衙内调戏,林冲在最初听见这个消息的时候,也是和平常人一样,顿时满腔愤怒。

于是他迅速赶到现场,“林冲扳将过来,却认得是本管高衙内,先自手软了。”林冲仅仅只

是“怒气未消,一双眼睛瞅着那高衙内”。虽然他过后也发出不甘屈服的叹息,然而一想到

“不怕官,只怕管”,想到高太尉,就只好忍气吞声,以求平安无事。在误入白虎堂时,林

冲已经有所怀疑却还是跳进了陷阱,不得不说是由于他性格中的隐忍所致。最后高太尉把闯

入白虎堂企图刺杀太尉的罪名强加给了林冲,并将林冲押送到开封府审判。即便是心中有所

顾虑,依然隐忍前往。刺配沧州的林冲,一路上受到两个押送公人的百般折磨,林冲却忍气

吞声的一句话也没说。他希望通过忍气吞声的方式息事宁人,苦熬到自己刑满释放。在野猪

林时林冲差点被害致死,刚刚脱离了危险的林冲,却不让鲁智深了却两位公人性命。因为他

想到如若将二人杀死,那么无异于是断了自己回东京的路,此时此刻的林冲想得更多的仍然

是为日后回东京留一条后路。

林冲性格的第二阶段:隐忍中交织有坚毅。林冲从来不主动挑起事端,安分守己,这也是因

为他性格中的“忍”所决定的,但是一旦遇见如柴府比试这类事件,林冲也是毫不手软,表

现出了隐忍中隐藏的一丝刚毅。在随后的情节中,林冲直到从李小二处得知,他一直还怀着

期望的高俅并没有放松对他的迫害,又派了陆谦前来加害,才又惊又怒道:“那泼贱贼,敢

来这里害我!休要撞见我,只教骨肉为泥!”这时,我们才看到,他内心深处仅存的希望在

破灭,反抗的怒火开始燃烧,软弱、隐忍的性格中隐藏的刚毅又一次表现出来。“风雪山神

庙,火烧草料场”更是林冲隐忍中坚毅性格的充分展现。高太尉派来的二人欲在草料场结果

林冲的性命。当林冲偶然听见他们的谈话,才知道了他们狠毒的阴谋,就再也无法忍耐心头

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc