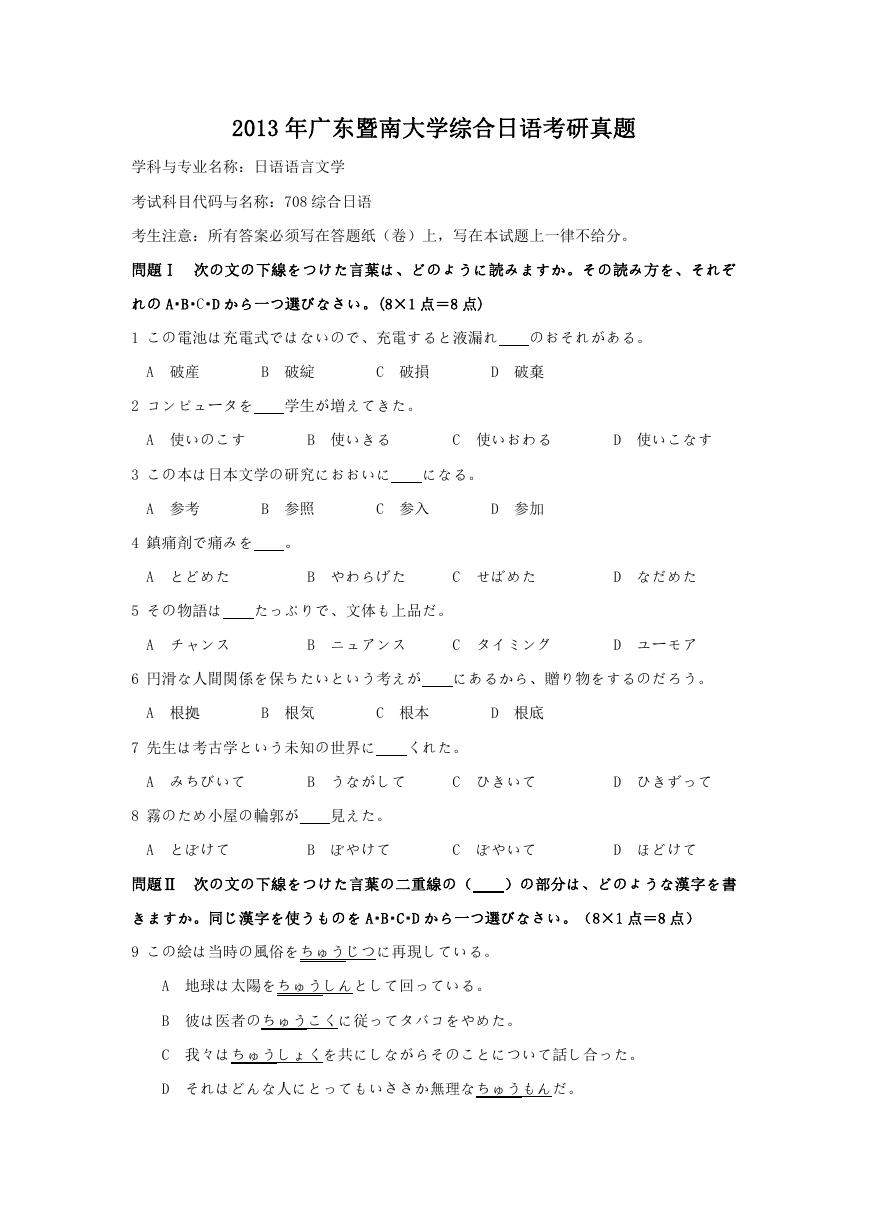

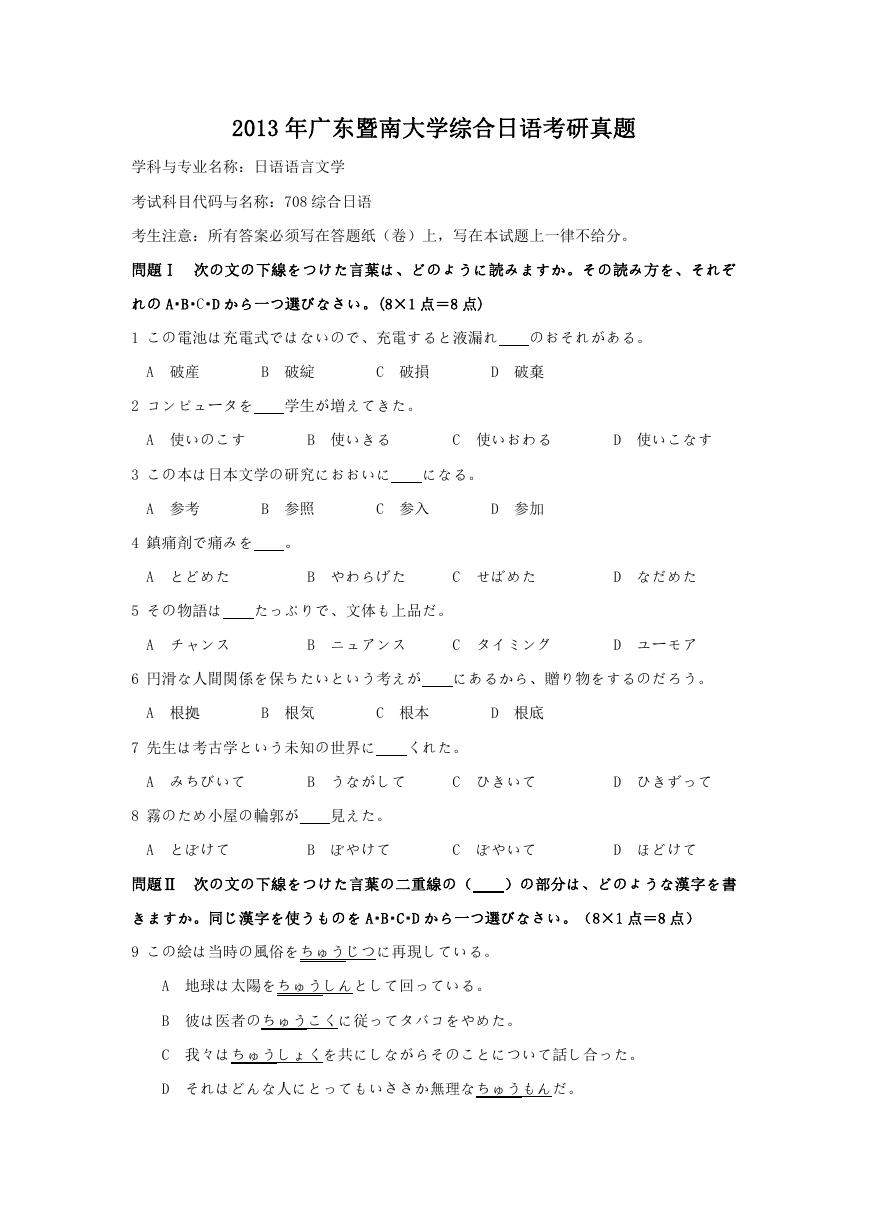

2013 年广东暨南大学综合日语考研真题

学科与专业名称:日语语言文学

考试科目代码与名称:708 综合日语

考生注意:所有答案必须写在答题纸(卷)上,写在本试题上一律不给分。

問題Ⅰ 次の文の下線をつけた言葉は、どのように読みますか。その読み方を、それぞ

れの A・B・C・D から一つ選びなさい。(8×1 点=8 点)

1 この電池は充電式ではないので、充電すると液漏れ

のおそれがある。

A 破産

B 破綻

C 破損

D 破棄

2 コンピュータを

学生が増えてきた。

A 使いのこす

B 使いきる

C 使いおわる

D 使いこなす

3 この本は日本文学の研究におおいに

になる。

A 参考

B 参照

C 参入

D 参加

4 鎮痛剤で痛みを

。

A とどめた

B やわらげた

C せばめた

D なだめた

5 その物語は

たっぷりで、文体も上品だ。

A チャンス

B ニュアンス

C タイミング

D ユーモア

6 円滑な人間関係を保ちたいという考えが

にあるから、贈り物をするのだろう。

A 根拠

B 根気

C 根本

D 根底

7 先生は考古学という未知の世界に

くれた。

A みちびいて

B うながして

C ひきいて

D ひきずって

8 霧のため小屋の輪郭が

見えた。

A とぼけて

B ぼやけて

C ぼやいて

D ほどけて

問題Ⅱ 次の文の下線をつけた言葉の二重線の(

)の部分は、どのような漢字を書

きますか。同じ漢字を使うものを A・B・C・D から一つ選びなさい。(8×1 点=8 点)

9 この絵は当時の風俗をちゅうじつに再現している。

A 地球は太陽をちゅうしんとして回っている。

B 彼は医者のちゅうこくに従ってタバコをやめた。

C 我々はちゅうしょくを共にしながらそのことについて話し合った。

D それはどんな人にとってもいささか無理なちゅうもんだ。

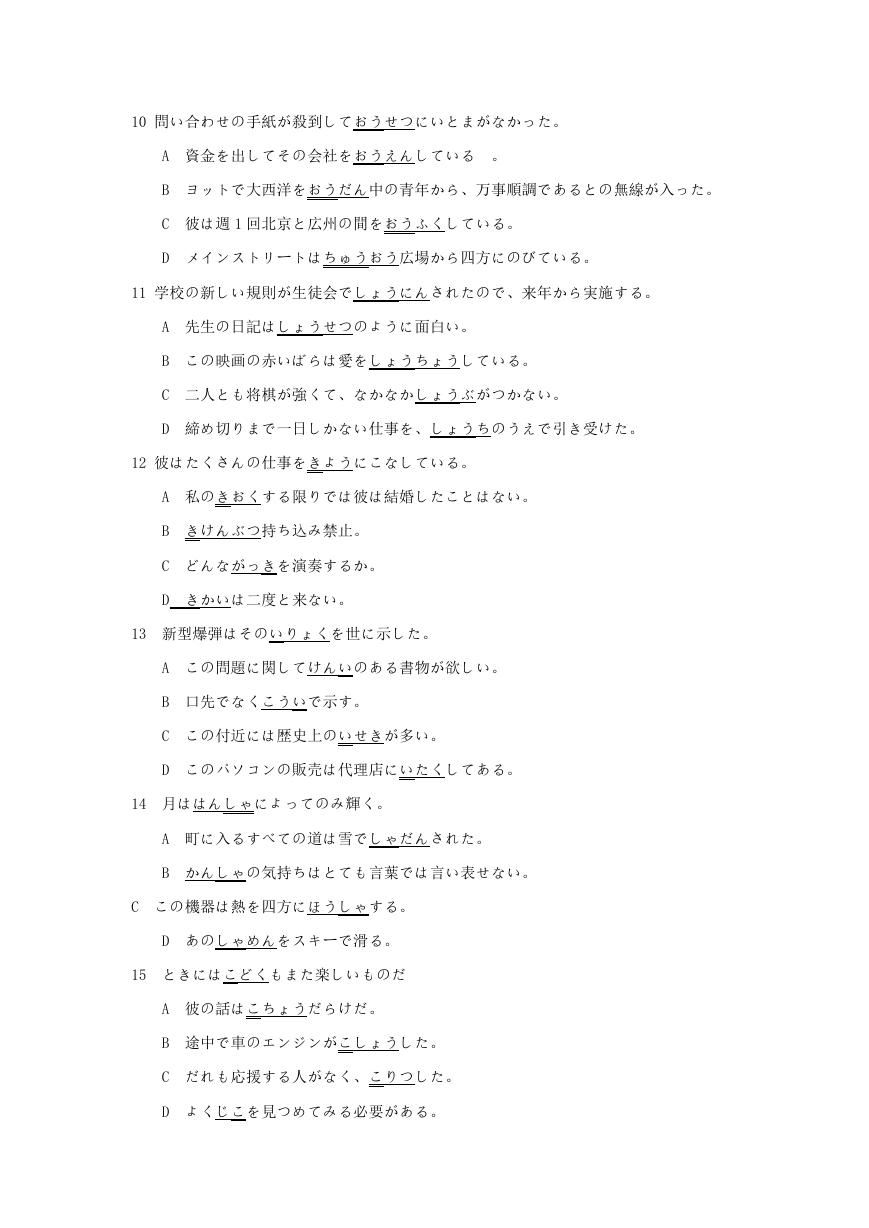

�

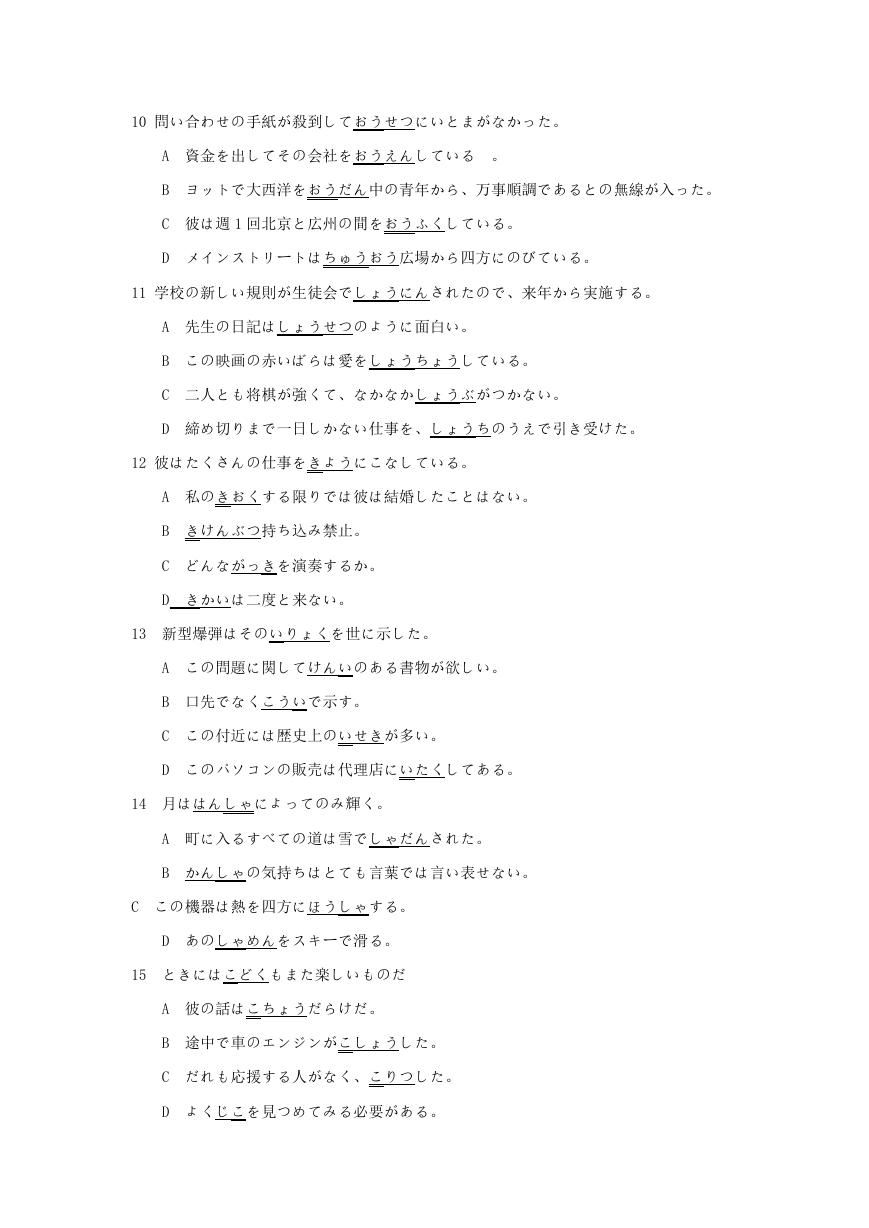

10 問い合わせの手紙が殺到しておうせつにいとまがなかった。

A 資金を出してその会社をおうえんしている 。

B ヨットで大西洋をおうだん中の青年から、万事順調であるとの無線が入った。

C 彼は週 1 回北京と広州の間をおうふくしている。

D メインストリートはちゅうおう広場から四方にのびている。

11 学校の新しい規則が生徒会でしょうにんされたので、来年から実施する。

A 先生の日記はしょうせつのように面白い。

B この映画の赤いばらは愛をしょうちょうしている。

C 二人とも将棋が強くて、なかなかしょうぶがつかない。

D 締め切りまで一日しかない仕事を、しょうちのうえで引き受けた。

12 彼はたくさんの仕事をきようにこなしている。

A 私のきおくする限りでは彼は結婚したことはない。

B きけんぶつ持ち込み禁止。

C どんながっきを演奏するか。

D きかいは二度と来ない。

13 新型爆弾はそのいりょくを世に示した。

A この問題に関してけんいのある書物が欲しい。

B 口先でなくこういで示す。

C この付近には歴史上のいせきが多い。

D このパソコンの販売は代理店にいたくしてある。

14 月ははんしゃによってのみ輝く。

A 町に入るすべての道は雪でしゃだんされた。

B かんしゃの気持ちはとても言葉では言い表せない。

C この機器は熱を四方にほうしゃする。

D あのしゃめんをスキーで滑る。

15 ときにはこどくもまた楽しいものだ

A 彼の話はこちょうだらけだ。

B 途中で車のエンジンがこしょうした。

C だれも応援する人がなく、こりつした。

D よくじこを見つめてみる必要がある。

�

16 ふせいなもうけ方をするのは商売上手とはいえない。

A テレビは農村のすみずみまでふきゅうしている。

B 佐藤さんにはふようかぞくが 4 人ある。

C 最初にふにんしたのは京都の支店でした。

D 私の説明になにかごふしんの点がありましたら遠慮なくご質問ください。

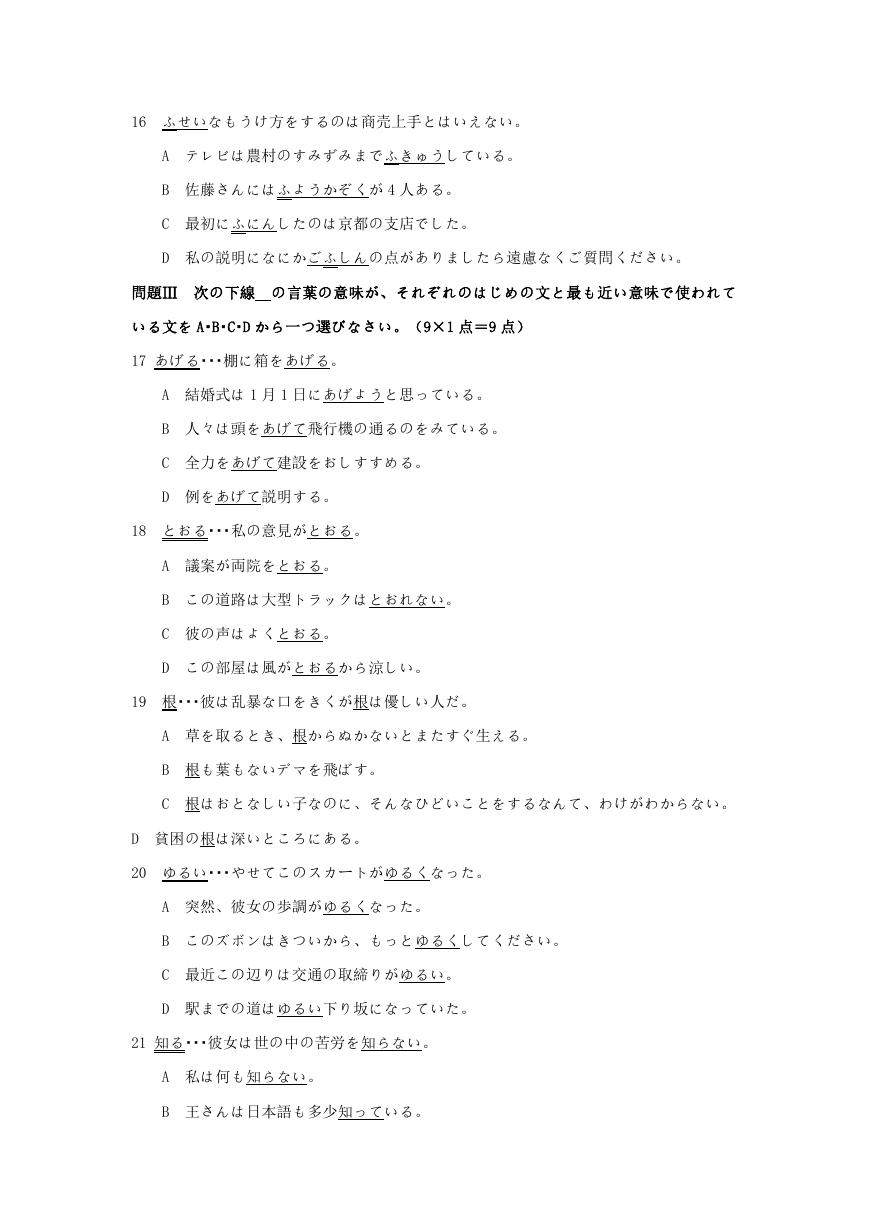

問題Ⅲ 次の下線 の言葉の意味が、それぞれのはじめの文と最も近い意味で使われて

いる文を A・B・C・D から一つ選びなさい。(9×1 点=9 点)

17 あげる・・・棚に箱をあげる。

A 結婚式は 1 月 1 日にあげようと思っている。

B 人々は頭をあげて飛行機の通るのをみている。

C 全力をあげて建設をおしすすめる。

D 例をあげて説明する。

18 とおる・・・私の意見がとおる。

A 議案が両院をとおる。

B この道路は大型トラックはとおれない。

C 彼の声はよくとおる。

D この部屋は風がとおるから涼しい。

19 根・・・彼は乱暴な口をきくが根は優しい人だ。

A 草を取るとき、根からぬかないとまたすぐ生える。

B 根も葉もないデマを飛ばす。

C 根はおとなしい子なのに、そんなひどいことをするなんて、わけがわからない。

D 貧困の根は深いところにある。

20 ゆるい・・・やせてこのスカートがゆるくなった。

A 突然、彼女の歩調がゆるくなった。

B このズボンはきついから、もっとゆるくしてください。

C 最近この辺りは交通の取締りがゆるい。

D 駅までの道はゆるい下り坂になっていた。

21 知る・・・彼女は世の中の苦労を知らない。

A 私は何も知らない。

B 王さんは日本語も多少知っている。

�

C この 2 ヶ月は雨らしい雨をほとんど知らない。

D 水野君をよく知っている。

22 たつ・・・うちの会社はテレビの生産で世界の先頭にたっている。

A アメリカはソフトの分野ではわが国より優位にたっていた。

B この石けんはよく泡がたつ。

C 電車はすごくこんでおり、ずっとたっていたので、つかれた。

D 中国の代表団は今朝 8 時 37 分の列車で東京をたって京都に向かった。

23 やぶる・・・法律をやぶると処罰される。

A 警官はドアをやぶって入った。

B 彼はノートをやぶって手紙を書いた。

C 彼女は世界記録をやぶった。

D 約束をやぶってはならない。

24 あたり・・・彼の収入は週あたり 100 ドルだ。

A その俳優はこの前の芝居であたりをとった。

B 射撃であたり 4 発、外れ 1 発だった。

C それを食べたってあたりはしないよ。

D 一人あたり 3 万円ぐらいはするだろう。

25 おちる・・・彼女の収入は標準よりおちている。

A

B

5 円玉が床におちていた。

T シャツの色がおちたが、かえって落ち着いた色合いになったようだ。

C 近頃私は語学の力がおちてきている。

D おちていた字をあとから入れた。

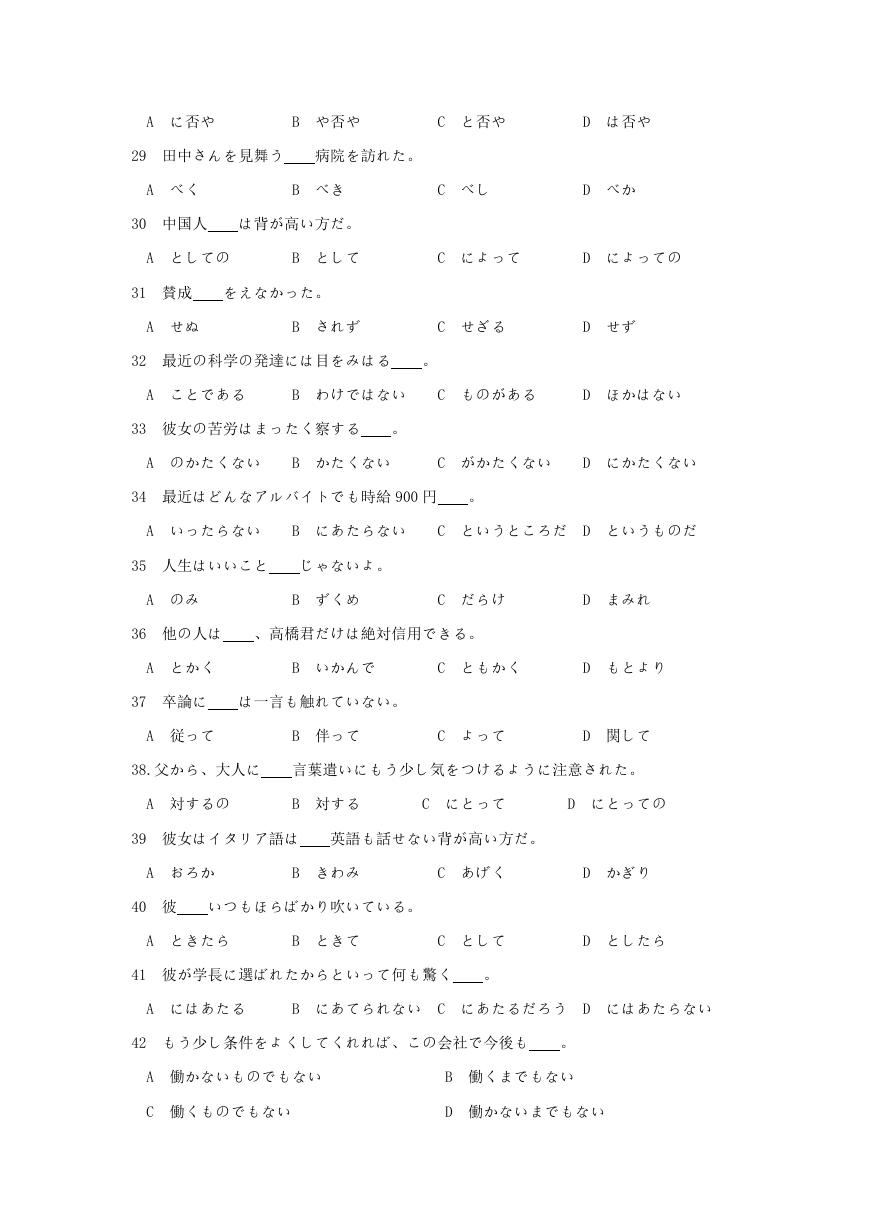

文法

問題Ⅳ 次の文の

にはどんな言葉を入れたらよいか。A・B・C・D から最も適当なものを

一つ選びなさい。(40×1 点=40 点)

26 私は昨日上野公園の花見

田中君を訪問した。

A かたわら

B たり

C がてら

D ながら

27 不自由な体を

がんばりぬく。

A に応じて

B というと

C ないまでも

D ものともせずに

28 彼女は僕の姿を見る

出て行った。

�

A に否や

B や否や

C と否や

D は否や

29 田中さんを見舞う

病院を訪れた。

A べく

B べき

C べし

D べか

30 中国人

は背が高い方だ。

A としての

B として

C によって

D によっての

31 賛成

をえなかった。

A せぬ

B されず

C せざる

D せず

32 最近の科学の発達には目をみはる

。

A ことである

B わけではない

C ものがある

D ほかはない

33 彼女の苦労はまったく察する

。

A のかたくない

B かたくない

C がかたくない

D にかたくない

34 最近はどんなアルバイトでも時給 900 円

。

A いったらない

B にあたらない

C というところだ D というものだ

35 人生はいいこと

じゃないよ。

A のみ

B ずくめ

C だらけ

D まみれ

36 他の人は

、高橋君だけは絶対信用できる。

A とかく

B いかんで

C ともかく

D もとより

37 卒論に

は一言も触れていない。

A 従って

B 伴って

C よって

D 関して

38.父から、大人に

言葉遣いにもう少し気をつけるように注意された。

A 対するの

B 対する

C にとって

D にとっての

39 彼女はイタリア語は

英語も話せない背が高い方だ。

A おろか

B きわみ

C あげく

D かぎり

40 彼

いつもほらばかり吹いている。

A ときたら

B ときて

C として

D としたら

41 彼が学長に選ばれたからといって何も驚く

。

A にはあたる

B にあてられない C にあたるだろう D にはあたらない

42 もう少し条件をよくしてくれれば、この会社で今後も

。

A 働かないものでもない

B 働くまでもない

C 働くものでもない

D 働かないまでもない

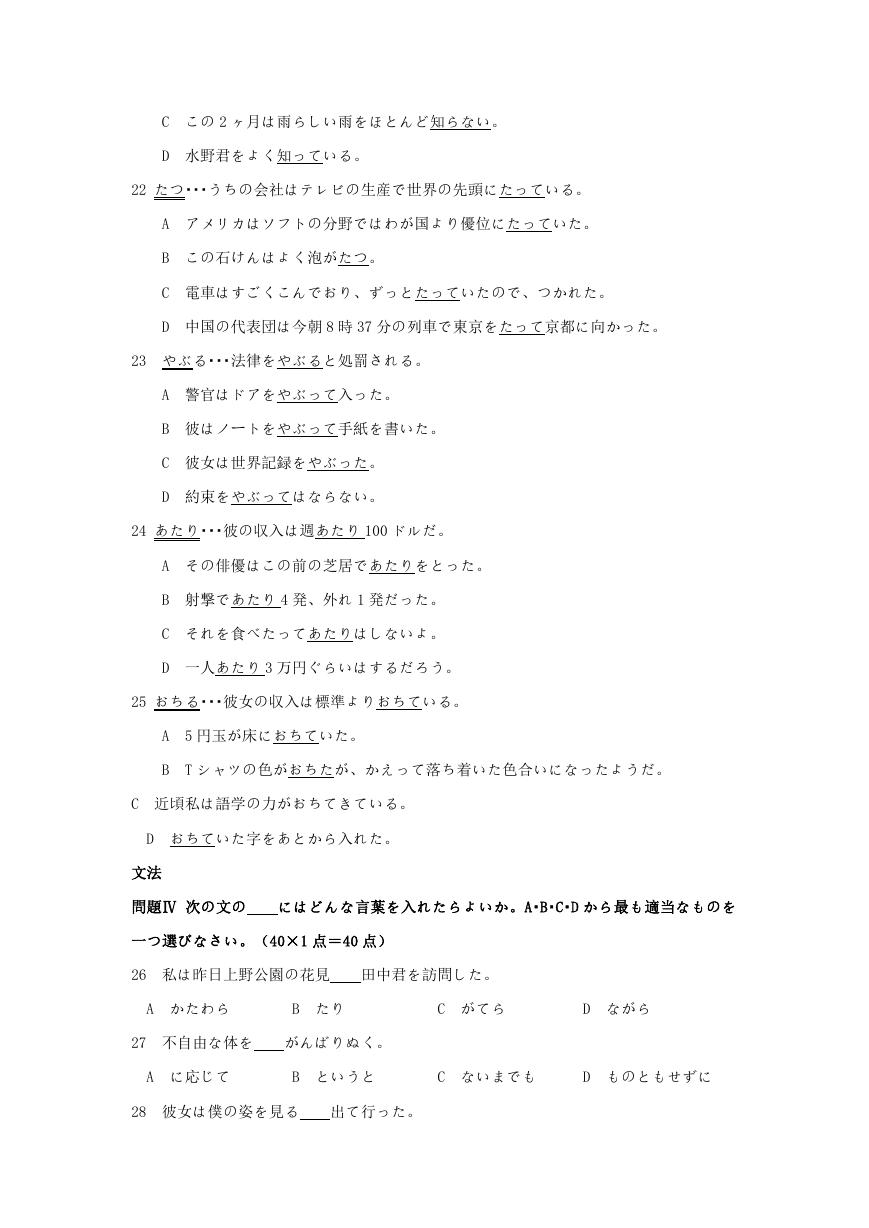

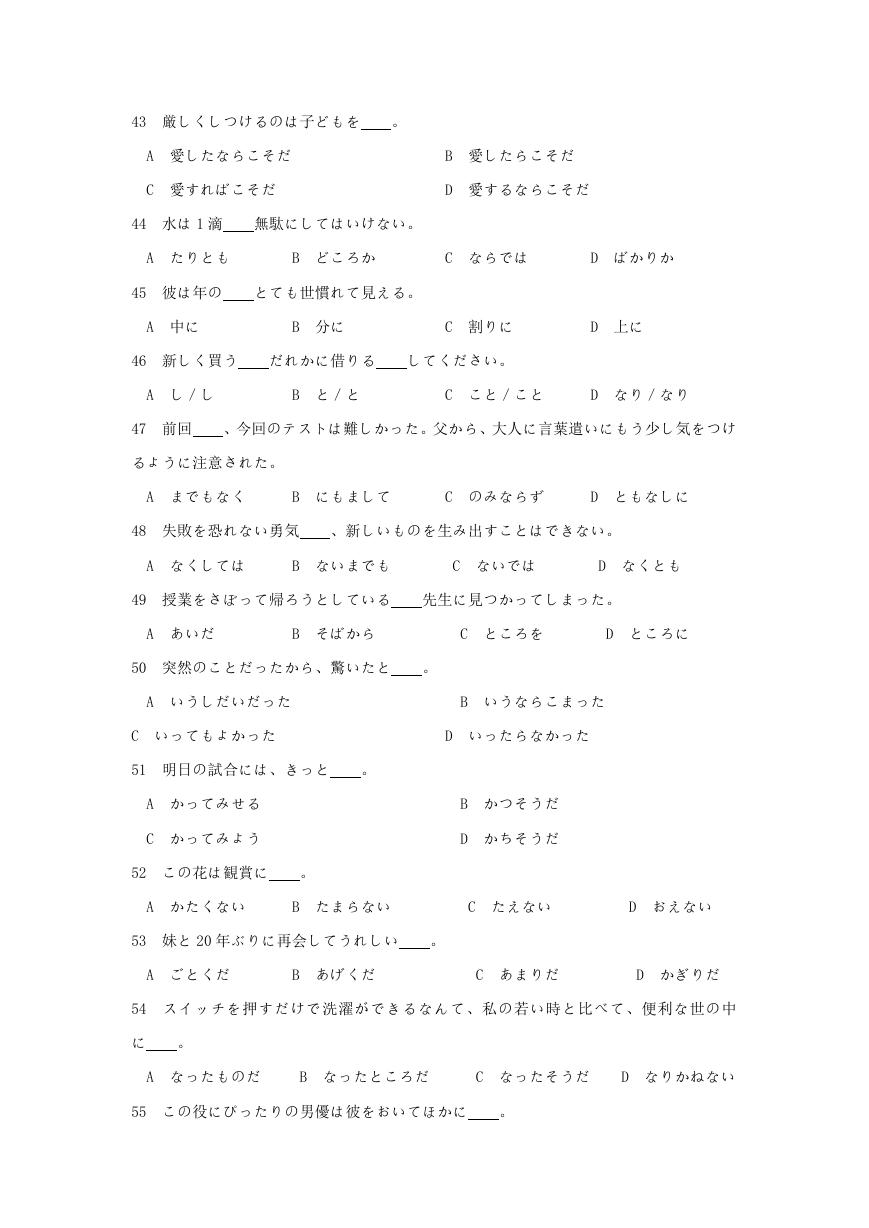

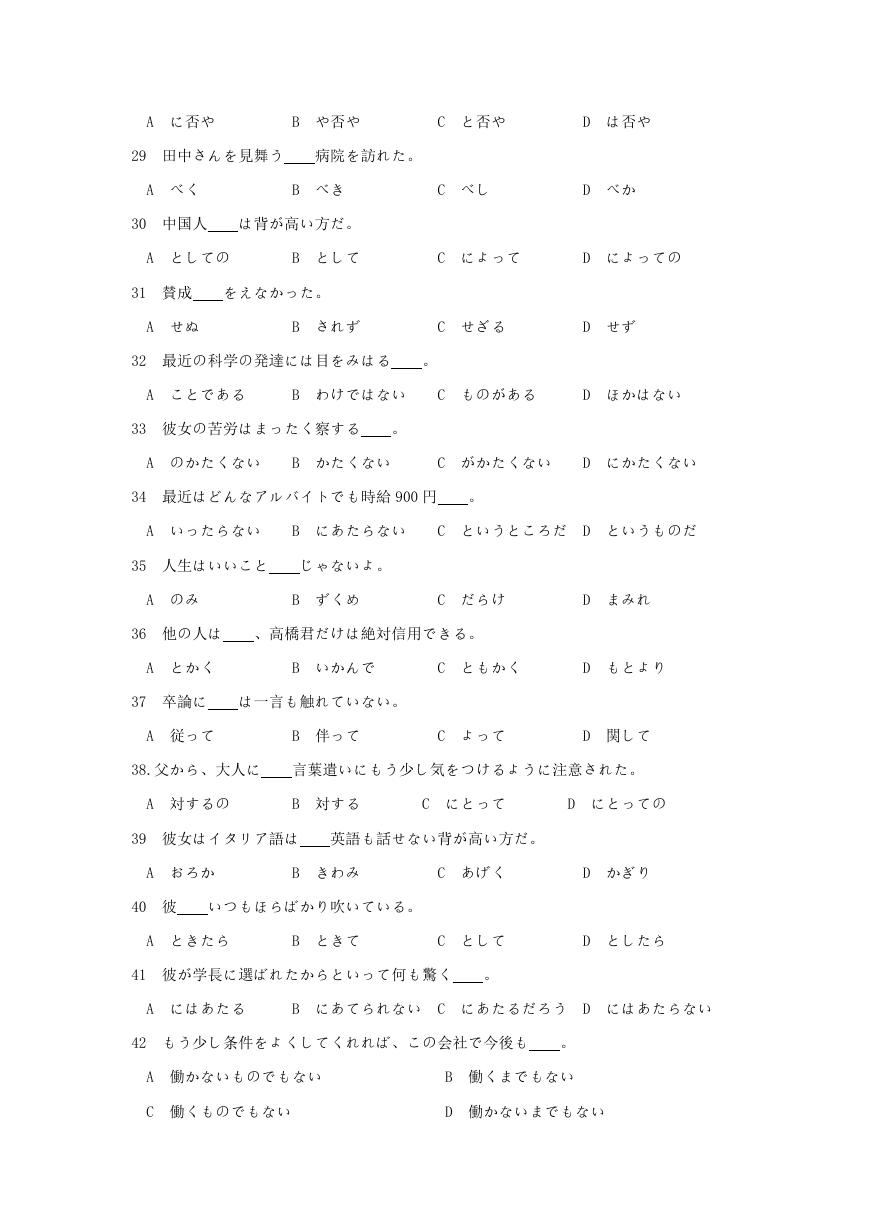

�

43 厳しくしつけるのは子どもを

。

A 愛したならこそだ

B 愛したらこそだ

C 愛すればこそだ

D 愛するならこそだ

44 水は 1 滴

無駄にしてはいけない。

A たりとも

B どころか

C ならでは

D ばかりか

45 彼は年の

とても世慣れて見える。

A 中に

B 分に

C 割りに

D 上に

46 新しく買う

だれかに借りる

してください。

A し/し

B と/と

C こと/こと

D なり/なり

47 前回

、今回のテストは難しかった。父から、大人に言葉遣いにもう少し気をつけ

るように注意された。

A までもなく

B にもまして

C のみならず

D ともなしに

48 失敗を恐れない勇気

、新しいものを生み出すことはできない。

A なくしては

B ないまでも

C ないでは

D なくとも

49 授業をさぼって帰ろうとしている

先生に見つかってしまった。

A あいだ

B そばから

C ところを

D ところに

50 突然のことだったから、驚いたと

。

A いうしだいだった

B いうならこまった

C いってもよかった

D いったらなかった

51 明日の試合には、きっと

。

A かってみせる

C かってみよう

52 この花は観賞に

。

B かつそうだ

D かちそうだ

A かたくない

B たまらない

C たえない

D おえない

53 妹と 20 年ぶりに再会してうれしい

。

A ごとくだ

B あげくだ

C あまりだ

D かぎりだ

54 スイッチを押すだけで洗濯ができるなんて、私の若い時と比べて、便利な世の中

に

。

A なったものだ

B なったところだ

C なったそうだ

D なりかねない

55 この役にぴったりの男優は彼をおいてほかに

。

�

A いるだろうか B いはしないだろうか

C いるだろう

D いないだろうか

56 彼

はとてもこの仕事は扱えない。

A だけ

B ならでは

C なり

D こそ

57 彼女はテレビ

国民に訴えた。

A をめぐって

B にわたって

C を中心にして

D を通して

58 日本

四季の変化は他の国々には見られないものである。

A にいる

B における

C にあたる

D にする

59

4 月

朝はまだ冷たい。

A とはいえ

B ともなく

C とばかりに

D といえば

60 私はテニス部に入っているが、テニス

、スポーツなら何でも得意だ。

A にすぎず

B にわたって

C にもとづき

D にかぎらず

61 明日のテストでは満点は

、70 点以上はとりたい。

A とれないまでも

B とれないほどで

C とれるほどで

D とれるまでも

62 そんなことを小さな子どもに言って聞かせても、分かる

。

A ほかではない

B はずがない

C ことでもない

D ものにはしない

63 この風邪薬を飲んだら、風邪が治るどころか

。

A あまり効き目はない

B すぐよくなるだろう

C ますますひどくなった

D はたしてきれいに治ってしまった

64 こう暑くては

。

A かなうだろう

C かなわない

65 今にも

ばかりだった。

B かまうだろう

D かまわない

A 泣き出さん

B 泣き出した

C 泣き出そう

D 泣き出して

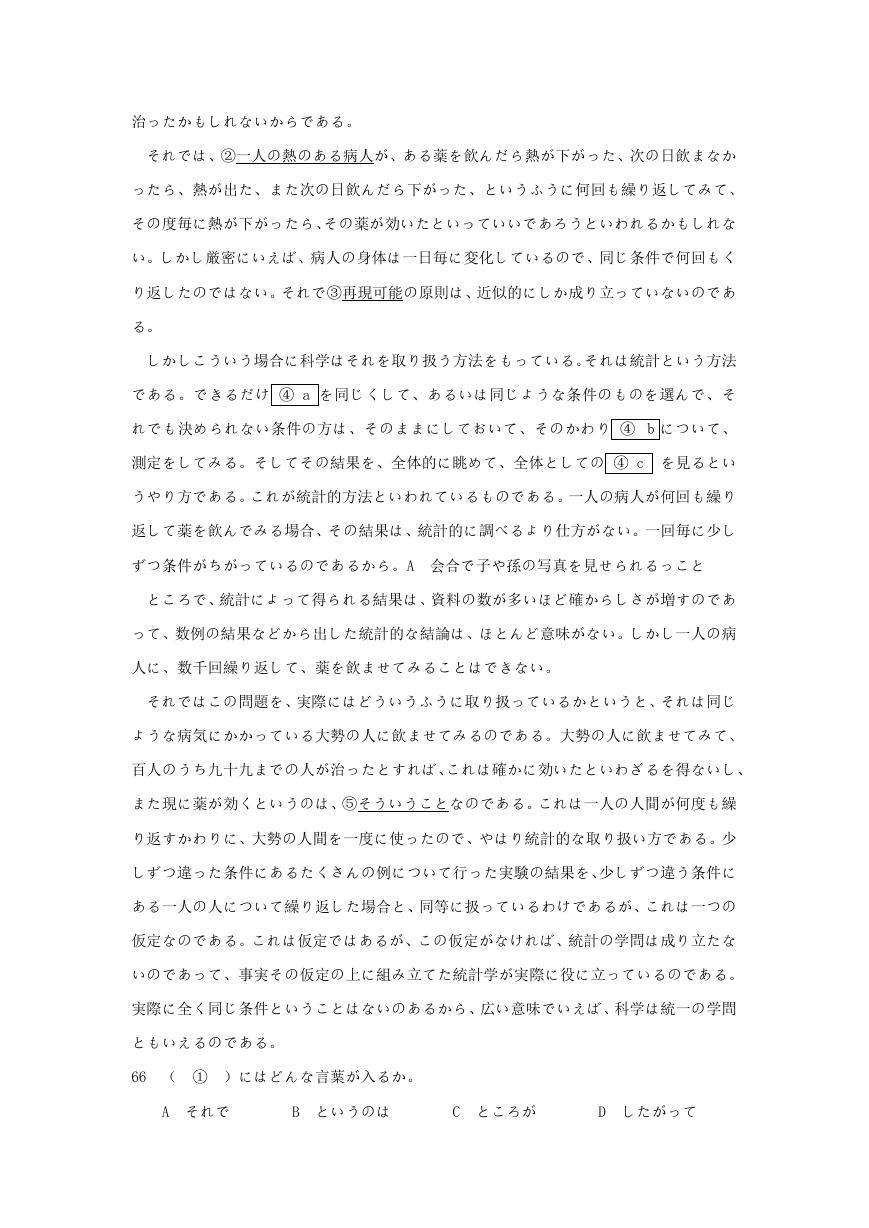

読解

問題Ⅴ 次の文章を読んで、それぞれの問いに対する答えとして最も適当なものを A・B・

C・D から一つ選びなさい。(20×2 点=40 点)

(一)

例えばある薬がある病気に効く、というような一番簡単そうに見える事柄でも、考えて

みるとなかなか難しい問題である。ある人が、ある薬を飲んだときに、病気が治ったら、

その薬は効いた、とそう簡単にいってしまうことはできない。( ① )、飲まなくても

�

治ったかもしれないからである。

それでは、②一人の熱のある病人が、ある薬を飲んだら熱が下がった、次の日飲まなか

ったら、熱が出た、また次の日飲んだら下がった、というふうに何回も繰り返してみて、

その度毎に熱が下がったら、その薬が効いたといっていいであろうといわれるかもしれな

い。しかし厳密にいえば、病人の身体は一日毎に変化しているので、同じ条件で何回もく

り返したのではない。それで③再現可能の原則は、近似的にしか成り立っていないのであ

る。

しかしこういう場合に科学はそれを取り扱う方法をもっている。それは統計という方法

である。できるだけ ④ a を同じくして、あるいは同じような条件のものを選んで、そ

れでも決められない条件の方は、そのままにしておいて、そのかわり ④ bについて、

測定をしてみる。そしてその結果を、全体的に眺めて、全体としての ④ c を見るとい

うやり方である。これが統計的方法といわれているものである。一人の病人が何回も繰り

返して薬を飲んでみる場合、その結果は、統計的に調べるより仕方がない。一回毎に少し

ずつ条件がちがっているのであるから。A 会合で子や孫の写真を見せられるっこと

ところで、統計によって得られる結果は、資料の数が多いほど確からしさが増すのであ

って、数例の結果などから出した統計的な結論は、ほとんど意味がない。しかし一人の病

人に、数千回繰り返して、薬を飲ませてみることはできない。

それではこの問題を、実際にはどういうふうに取り扱っているかというと、それは同じ

ような病気にかかっている大勢の人に飲ませてみるのである。大勢の人に飲ませてみて、

百人のうち九十九までの人が治ったとすれば、これは確かに効いたといわざるを得ないし、

また現に薬が効くというのは、⑤そういうことなのである。これは一人の人間が何度も繰

り返すかわりに、大勢の人間を一度に使ったので、やはり統計的な取り扱い方である。少

しずつ違った条件にあるたくさんの例について行った実験の結果を、少しずつ違う条件に

ある一人の人について繰り返した場合と、同等に扱っているわけであるが、これは一つの

仮定なのである。これは仮定ではあるが、この仮定がなければ、統計の学問は成り立たな

いのであって、事実その仮定の上に組み立てた統計学が実際に役に立っているのである。

実際に全く同じ条件ということはないのあるから、広い意味でいえば、科学は統一の学問

ともいえるのである。

66 ( ① )にはどんな言葉が入るか。

A それで

B というのは

C ところが

D したがって

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc