2022-2023 学年七年级下册科学第二章第二节测试卷及答案

浙教版

1.如图所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球会多次被弹开。这个实验是

用来探究(

)

A.声音能否在真空中传播

B.声音产生的原因

C.音调是否与频率有关

D.声音传播是否需要时间

【答案】B

【详解】

解答:本题中音叉正在发声,乒乓球接触后会被弹开,说明了音叉是振动的,因此本实验用

来探究声音产生的原因。

2.一只电铃放置在玻璃罩内, 接通电路, 电铃发出声音, 当用抽气机把玻璃罩中的空气全

部抽掉时,将发生(

)

A.电铃的振动停止了

B.只见电铃振动, 但听不到声音

C.电铃的声音比原来更加响亮

D.不见电铃振动, 但能听到声音

【答案】B

【详解】

声音的传播需要介质,固体、液体、气体都可作为传播声音的介质;在抽气的过程中,介质

减少,但电铃仍在振动;随着不断抽气,介质减少,故会只见电铃振动,但听不到声音,故

AD 错误, B 正确;由于介质(空气)逐渐减少,故电铃的声音逐渐减小,故 C 错误,故选

B。

3.在雷雨来临之前,电光一闪即逝,但雷声却隆隆不断,这是由于( )

A.双耳效应

B.电光的速度比雷声的速度快

C.雷声经过了地面、山峰、云层的多次反射

D.雷一个接一个地打个不停

【答案】C

�

【详解】

雷的原始声音持续时间很短,但经过过地面、山岳和云层多次反射持续时间就长了,故出现

上述现象;故选 C.

4.三位同学在铁路边议论,用哪种方法尽早听到远在视野外的火车开过来的声音( )

A.在路基上,全神贯注,侧耳细听

B.趴在路基上,把耳朵紧贴在枕木上听

C.趴在铁轨上,把耳朵紧贴在铁轨上听

D.三种办法都不行

【答案】C

【详解】

声音在固体中的传播速度最快,在液体中其次,在气体中最慢。火车沿铁轨驶来,人趴在铁

轨上,火车与铁轨的碰击声可以通过铁轨最先传递到人耳,来尽早听到远在视野外的火车开

过来的声音。ABD 项不符合题意、C 项符合题意。

5.在敲响大钟时,有同学发现,在停止对大钟的撞击后,大钟仍余音不止。其原因是

(

)

A.一定是大钟的回声

B.有余音说明大钟仍在振动

C.人的听觉发生“延长”的缘故

D.大钟虽已停止振动,但空气仍在振动

【答案】B

【详解】

A、回声是声音遇到障碍物发生反射形成的,故 A 选项不正确;

B、虽然停止敲击大钟,但是大钟仍然在振动,声音还不会停止,故 B 选项正确;

C、回声是声音遇到障碍物发生反射形成的,所以此选项不正确;人的听觉不可能“延长”,

故 C 选项不正确

D、在人们敲响大钟后,大钟的振动不会马上停止,故 D 选项不正确。

故选 B。

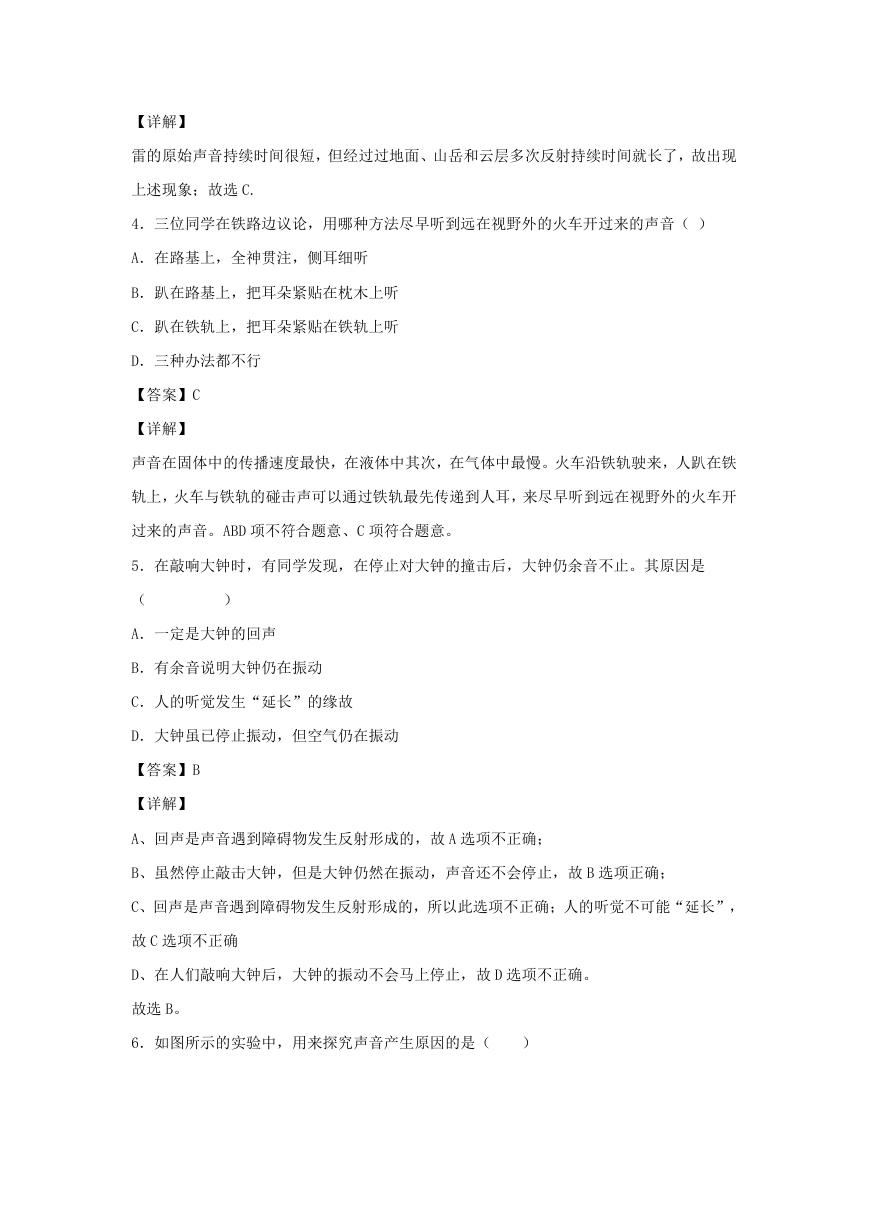

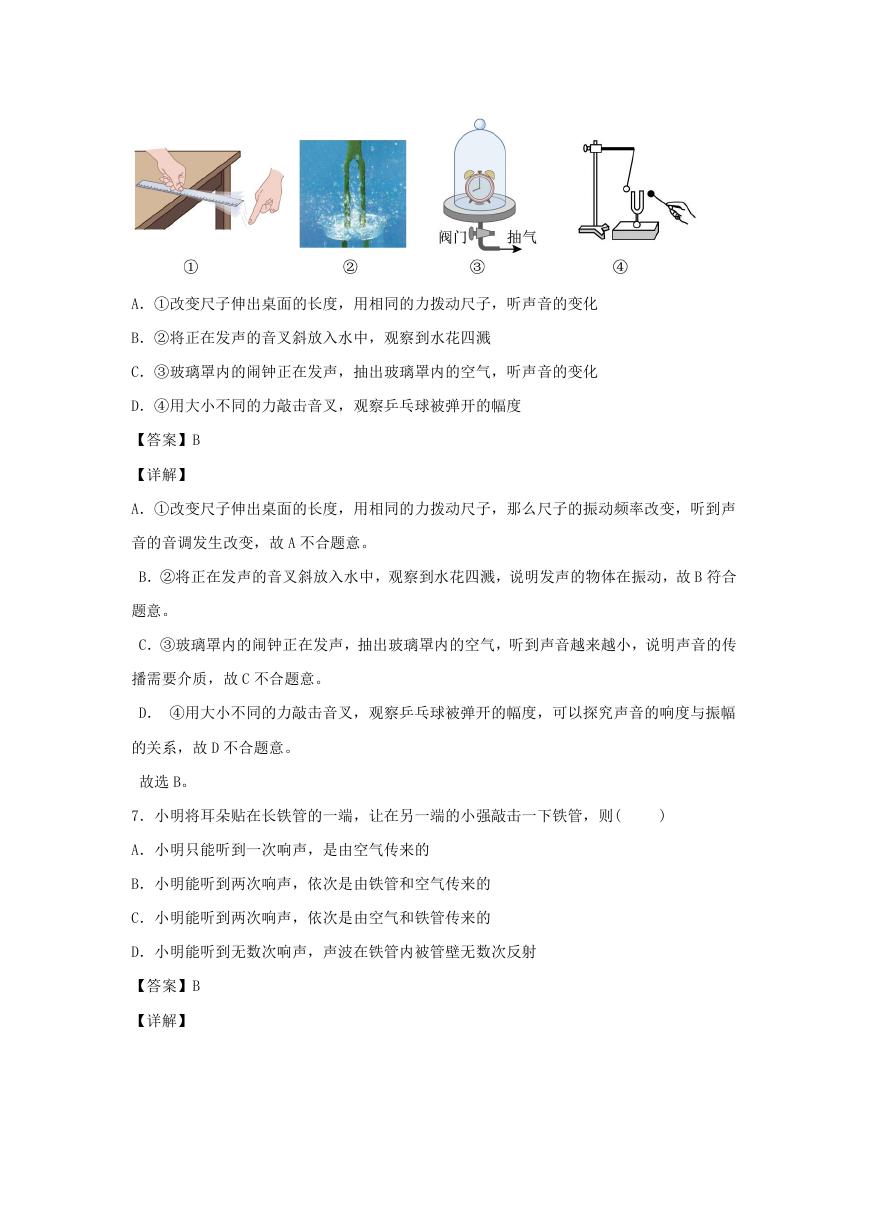

6.如图所示的实验中,用来探究声音产生原因的是(

)

�

A.①改变尺子伸出桌面的长度,用相同的力拨动尺子,听声音的变化

B.②将正在发声的音叉斜放入水中,观察到水花四溅

C.③玻璃罩内的闹钟正在发声,抽出玻璃罩内的空气,听声音的变化

D.④用大小不同的力敲击音叉,观察乒乓球被弹开的幅度

【答案】B

【详解】

A.①改变尺子伸出桌面的长度,用相同的力拨动尺子,那么尺子的振动频率改变,听到声

音的音调发生改变,故 A 不合题意。

B.②将正在发声的音叉斜放入水中,观察到水花四溅,说明发声的物体在振动,故 B 符合

题意。

C.③玻璃罩内的闹钟正在发声,抽出玻璃罩内的空气,听到声音越来越小,说明声音的传

播需要介质,故 C 不合题意。

D. ④用大小不同的力敲击音叉,观察乒乓球被弹开的幅度,可以探究声音的响度与振幅

的关系,故 D 不合题意。

故选 B。

7.小明将耳朵贴在长铁管的一端,让在另一端的小强敲击一下铁管,则(

)

A.小明只能听到一次响声,是由空气传来的

B.小明能听到两次响声,依次是由铁管和空气传来的

C.小明能听到两次响声,依次是由空气和铁管传来的

D.小明能听到无数次响声,声波在铁管内被管壁无数次反射

【答案】B

【详解】

�

由于声音在不同介质中的传播速度不同,在固体传播最快,而在气体中传播最慢。当乙将耳

朵贴在长铁管的一端,让另外一个人敲一下铁管的另一端时,会听到两次声音,一次是通过

铁管这一固体传播过来的,另一次是通过铁管周围的空气传播过来的。

故 B 正确.

8.某人面对山崖大喊一声,1.2s 后听到自己的回声,则此人与山崖之间的距离为( )

A.204m

B.408m

C.340m

D.170m

【答案】A

【详解】

声音从从人传到山崖的时间:

t=

1

2

×1.2s=0.6s,

因为 v=

s

t

,所以,此人与山崖之间的距离:

s=vt=340m/s×0.6s=204m.

故 A 正确,BCD 错误。

9.一般大礼堂盼四周墙壁都会被做成凹凸不平的像蜂窝似的形状,这是为了(

)

A.减弱声波的反射

C.增大声音的响度

【答案】A

【详解】

B.增强声波的反射

D.仅为了装饰

电影院的屋顶和四周墙壁都做成凹凸不平的、像蜂窝状的墙壁,可以减弱声音的反射;

当声音传到这些墙面后,被反射到了不同的方向或被多次反射而吸收掉,这样就能保证较好

的听觉效果。

故选项 A 符合题意。

10.人站在桥洞里说话时,听不到回声的原因是(

)

A.桥洞两端开口,不反射声音

B.桥洞窄小,使反射的回声跟原声混在一起分不出来

C.桥洞反射的声音都从洞口跑掉了

D.桥洞两侧反射回来的声音正好抵消

【答案】B

【详解】

�

站在桥洞里说话时,因为我们说话的地点离桥洞两侧较近,声音传到桥洞两侧上反射回来的

时间与我们说话的时间几乎是同时的,时间差太短,所以我们的耳朵不能区分说话声和回声,

也就听不到回声,所以 B 选项是正确的. 故选 B.

11.一天,突然下起了雷雨,阿强站在窗前看到前方一道明亮的闪电直劈向地面,大约 3

秒钟后,阿强听到了震耳的雷声。请你估计一下,发生闪电的地方离阿强大约有多远

(

)

A.10 米

B.100 米

C.l 千米

D.10 千米

【答案】C

【详解】

光的传播速度远远大于声音的传播速度,光的传播时间可以忽略不计,

根据 v=

s

t

可得,人距打雷处的距离约为:

s=vt=340m/s×3s=1020m.

故选项 C 符合题意。

12.要想使人们在剧场里听到立体声效果

A.至少要安装一个扬声器

B.至少要安装两个扬声器

C.至少要安装三个扬声器

D.至少要安装四个扬声器

【答案】B

【详解】

如果在剧场里安装一个扬声器,扬声器发出的声音传到两只耳朵的时刻虽有差异,但传播的

时间间隔很短,人耳分辨不出、强弱差别不大,达不到理想的音响效果;

如果在剧场里安装两个或两个以上的扬声器,不同位置的扬声器发出的声音传到人两只耳朵

的时刻、强弱及其他特征就会有明显的差异,这些差异就是判断声源方向的重要基础,正是

由于双耳效应,所以我们听到的声音是立体的。即要想使人们在剧场里听到立体声效果,至

少要安装两个扬声器。

故选 B.

13.邮政局的长途电话间大多是用玻璃制成的,这主要是因为玻璃(

)

A.能较好地吸收声音

B.能较好地反射声音

C.不能传播声音

D.以上都不对

【答案】B

�

【详解】

玻璃的表面比较光滑,可以更好的反射声音,使传出的声音比较少,起到了较好的隔音效果.

故选.B.

14.下列的实验和实例,能说明声音的产生或传播条件的一组是(

)

①在鼓面上放些碎纸屑,敲鼓时可观察到纸屑在不停地跳动;②放在真空罩里的手机有来电

时,只见指示灯闪烁,听不见铃声;③拿一张硬纸片,让它在木梳齿上划过,一次快些,一

次慢些,发现两次的声音不同;④锣发声时用手按住锣,锣声立即消失了

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

【答案】D

【详解】

①敲鼓时,鼓面的纸屑跳动,说明发声体在振动;

②真空罩中响铃的手机听不到铃声,说明真空不能传声;

③用相同的力度以快慢不同的速度划过木梳齿,发出的声音音调不同,说明音调与物体振动

的频率有关;

④用手按住发声的锣,其声音会消失,说明声音是由物体振动产生的,振动停止,声音也停

止。故①②④能说明声音的产生或传播条件。

故选 D。

15.实验表明,回声到达人耳比原声晚 0.1 秒以上,人耳能把回声与原声区别开来,已知常

温下声音在空气中的传播速度为 340 米/秒,那么要听到自己的回声,障碍物离人至少为( )

A.340 米

B.170 米

C.34 米

D.17 米

【答案】D

【详解】

回声的路程至少为

人与障碍物间的距离至少为

s=vt=340m/s×0.1s=34m,

d=

s

2

34m

2

=17m。

故 D 符合题意,ABC 不符合题意。

16.甲同学将耳朵贴在一根长铁管的一端,乙同学在另一端用力敲一下铁管,甲同学能听到

A.1 次敲击声

B.2 次敲击声

C.3 次敲击声

D.4 次敲击声

�

【答案】B

【详解】

由于声音在不同介质中的传播速度不同,在固体传播最快,而在气体中传播最慢。当乙同学

在一端用力敲一下铁管。甲同学将耳朵贴在一根长铁管的另一端时,会听到两次声音,一次

是通过铁管这一固体传播过来的,另一次是通过铁管周围的空气传播过来的,故 B 符合题意。

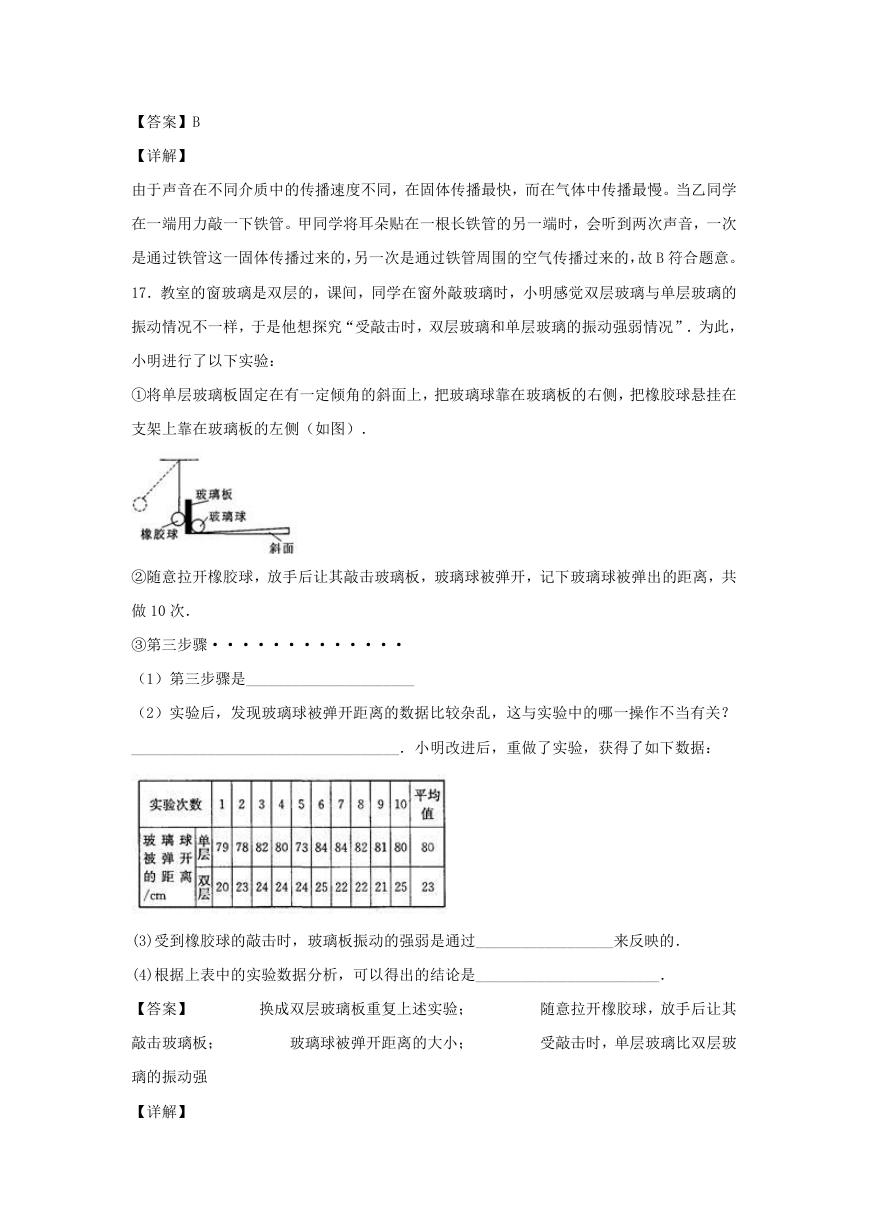

17.教室的窗玻璃是双层的,课间,同学在窗外敲玻璃时,小明感觉双层玻璃与单层玻璃的

振动情况不一样,于是他想探究“受敲击时,双层玻璃和单层玻璃的振动强弱情况”.为此,

小明进行了以下实验:

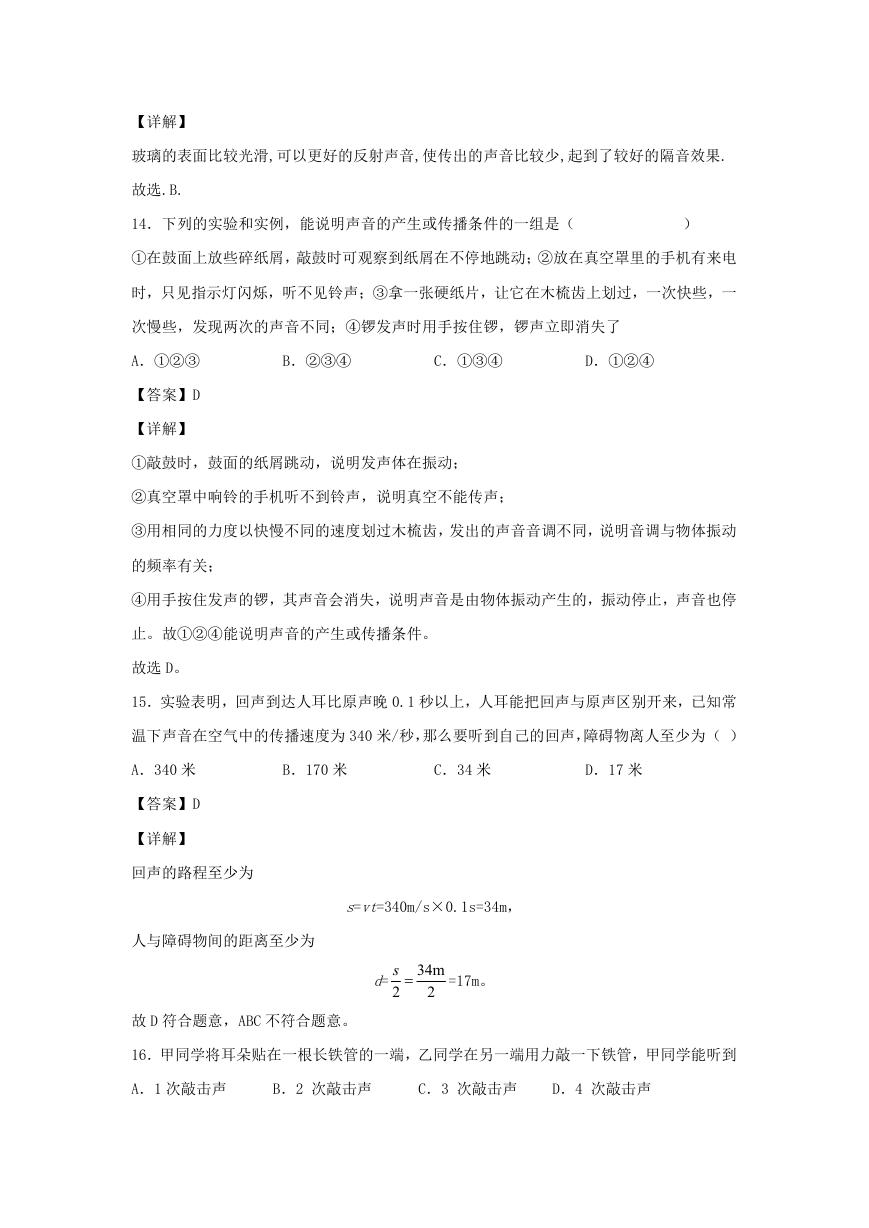

①将单层玻璃板固定在有一定倾角的斜面上,把玻璃球靠在玻璃板的右侧,把橡胶球悬挂在

支架上靠在玻璃板的左侧(如图).

②随意拉开橡胶球,放手后让其敲击玻璃板,玻璃球被弹开,记下玻璃球被弹出的距离,共

做 10 次.

③第三步骤·············

(1)第三步骤是______________________

(2)实验后,发现玻璃球被弹开距离的数据比较杂乱,这与实验中的哪一操作不当有关?

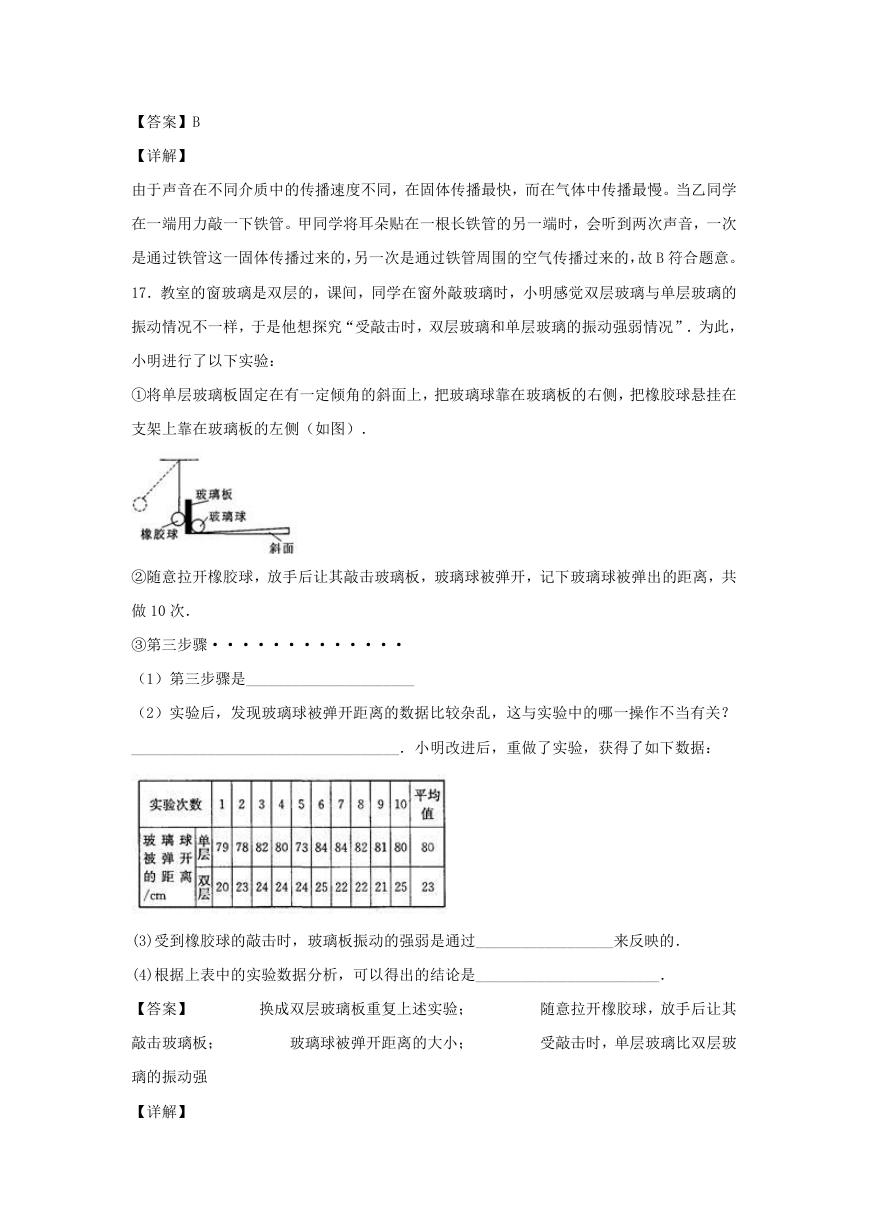

___________________________________.小明改进后,重做了实验,获得了如下数据:

(3)受到橡胶球的敲击时,玻璃板振动的强弱是通过__________________来反映的.

(4)根据上表中的实验数据分析,可以得出的结论是________________________.

【答案】

换成双层玻璃板重复上述实验;

随意拉开橡胶球,放手后让其

敲击玻璃板;

玻璃球被弹开距离的大小;

受敲击时,单层玻璃比双层玻

璃的振动强

【详解】

�

(1) 探究“受敲击时,双层玻璃和单层玻璃的振动强弱情况”.为此第三步骤是:换成双层

玻璃板重复上述实验。

(2)随意拉开橡胶球,放手后让其敲击玻璃板,是造成玻璃球被弹开距离的数据比较杂乱的

主要原因;

(3)当玻璃板受到橡胶球的敲击时,玻璃板振动的强弱是通过玻璃球被弹开的距离来反映的,

这是转换的研究方法;

(4)同样的撞击下,单层玻璃后的玻璃球比双层玻璃后的玻璃球运动的距离远;所以结论是:

受敲击时,单层玻璃比双层玻璃的振动强;

18.为探究声音的反射与吸收特点,小明同学进行了实验探究。

(1)在玻璃圆筒内垫上一层棉花,棉花上放一块机械表,耳朵靠近玻璃圆筒口正上方 10 cm

处,能清晰地听见表声,表声是通过____传播的。

(2)当耳朵水平移动离开玻璃圆筒口一段距离(如图甲所示位置)后,恰好听不见表声。在玻

璃圆筒口正上方 10 cm 处安放一块平面镜,调整平面镜的角度直到眼睛能从镜面里看到表,

如图乙所示,则∠AOB 是该光路的___角。此时耳朵又能清晰地听见表声了,说明声音____(填

“能”或“不能”)像光一样反射。

(3)用海绵板代替平面镜,听见的声音明显减弱,说明海绵板吸收声音的能力____(填“强”

或“弱”)于玻璃板。

【答案】

空

入射

能

强

【详解】

试题分析:(1)振动部分没有和身体直接接触,只有空气作为介质把耳朵和振动的机械表

连在一起,所以声音是通过空气传播的。

(3)通过平面镜看到表,即表反射的光线 AO 经过平面镜反射后沿 OB 进入人眼,所以 AO

是入射光线,入射光线和法线的夹角是入射角。没有平面镜时声音不能传播到人耳,有了平

面镜后能听到声音,说明声音也能像光一样反射。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc