2015 上半年上海教师资格初中语文学科知识与教学能力真

题及答案

一、单项选择题

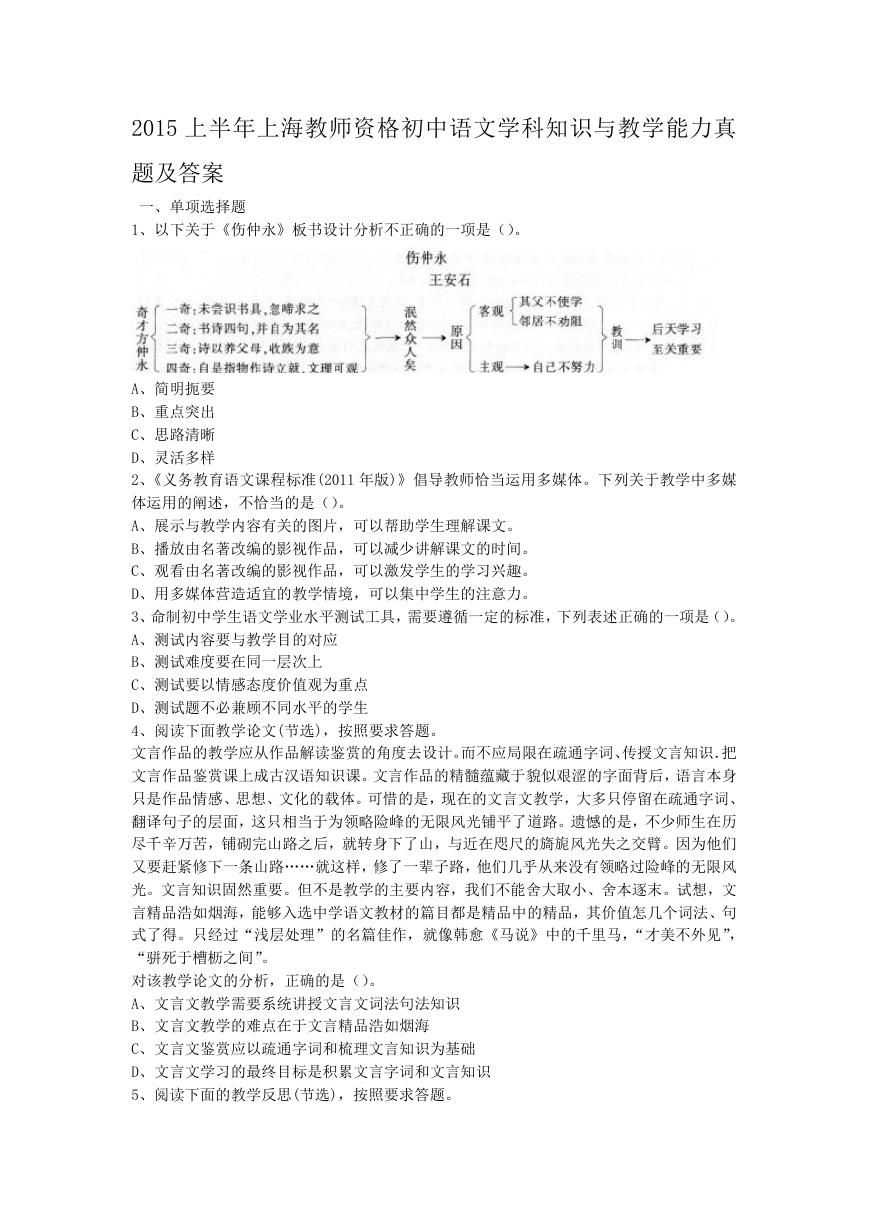

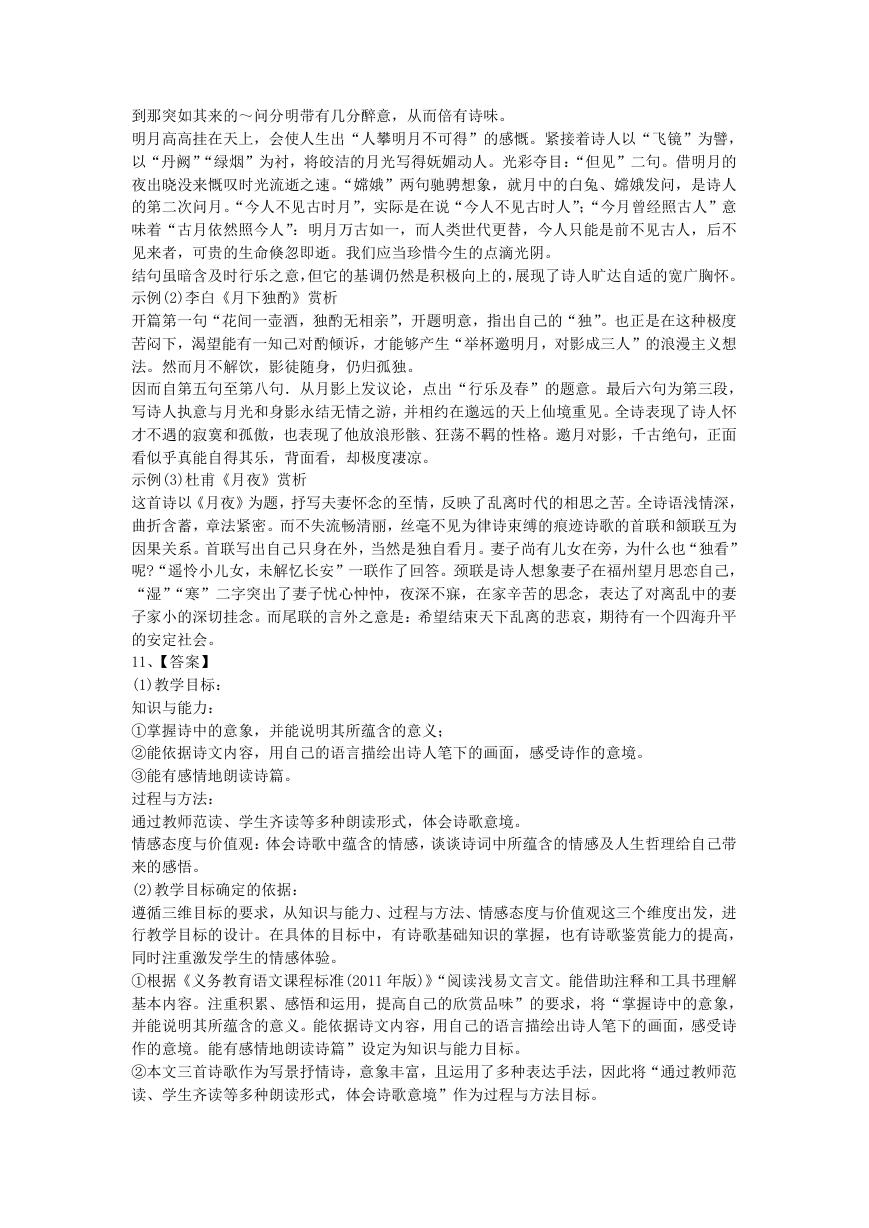

1、以下关于《伤仲永》板书设计分析不正确的一项是()。

A、简明扼要

B、重点突出

C、思路清晰

D、灵活多样

2、《义务教育语文课程标准(2011 年版)》倡导教师恰当运用多媒体。下列关于教学中多媒

体运用的阐述,不恰当的是()。

A、展示与教学内容有关的图片,可以帮助学生理解课文。

B、播放由名著改编的影视作品,可以减少讲解课文的时间。

C、观看由名著改编的影视作品,可以激发学生的学习兴趣。

D、用多媒体营造适宜的教学情境,可以集中学生的注意力。

3、命制初中学生语文学业水平测试工具,需要遵循一定的标准,下列表述正确的一项是()。

A、测试内容要与教学目的对应

B、测试难度要在同一层次上

C、测试要以情感态度价值观为重点

D、测试题不必兼顾不同水平的学生

4、阅读下面教学论文(节选),按照要求答题。

文言作品的教学应从作品解读鉴赏的角度去设计。而不应局限在疏通字词、传授文言知识.把

文言作品鉴赏课上成古汉语知识课。文言作品的精髓蕴藏于貌似艰涩的字面背后,语言本身

只是作品情感、思想、文化的载体。可惜的是,现在的文言文教学,大多只停留在疏通字词、

翻译句子的层面,这只相当于为领略险峰的无限风光铺平了道路。遗憾的是,不少师生在历

尽千辛万苦,铺砌完山路之后,就转身下了山,与近在咫尺的旖旎风光失之交臂。因为他们

又要赶紧修下一条山路……就这样,修了一辈子路,他们几乎从来没有领略过险峰的无限风

光。文言知识固然重要。但不是教学的主要内容,我们不能舍大取小、舍本逐末。试想,文

言精品浩如烟海,能够入选中学语文教材的篇目都是精品中的精品,其价值怎几个词法、句

式了得。只经过“浅层处理”的名篇佳作,就像韩愈《马说》中的千里马,“才美不外见”,

“骈死于槽枥之间”。

对该教学论文的分析,正确的是()。

A、文言文教学需要系统讲授文言文词法句法知识

B、文言文教学的难点在于文言精品浩如烟海

C、文言文鉴赏应以疏通字词和梳理文言知识为基础

D、文言文学习的最终目标是积累文言字词和文言知识

5、阅读下面的教学反思(节选),按照要求答题。

�

讲评课不能没有相应的训练,学生认识到存在的问题后,如果不能及时解决,到下一次测试

时,这一类问题又出现了。趁热打铁.讲评之后及时进行有针对性的训练是提高讲评课效率

的不二法门。比如,大家比较头疼的现代文阅读。这一次老师费了九牛二虎之力讲了如何解

答,下一次测试学生还是答不好。我想,假如老师能够针对本堂课内容,选择类似的文本,

设计类似的问题加以训练,效果应该好得多。依此类推,一个个考点地过关,肯定要比所讲

与所练不相关更有效果。同时,讲评课的所有内容是为了解决学生的问题而展开的,必须讲

究实用和有效。一节课下来.课堂的内容充实有效,有的可以当堂检测,有的则可以放在后

面的教学活动中检测,这就是高效的讲评课。

对该教学反思的分析,不正确的是()。

A、讲评后及时训练可以减少问题重复出现

B、讲评后的训练应注意材料和问题的相关性

C、讲评课的后续原则更强调在课后进行训练

D、讲评后当堂训练可以检测学生的学习效果

二、案例分析题

6、案例:

阅读两位教师教学《邹忌讽齐王纳谏》主要流程,完成下题。

教师 A:

一、阅读查疑

1.运用工具书,默读课文,疏通文意,

2.齐读课文,然后复述大意,概括文章思想。

二、讨论释疑

1.(齐读第一段)“比美”离题了吗?有何作用?

2.第一段的“三问三答”写法上有何变化?这样写的好处是什么?表现了怎样的人物关系?

3.(齐读第二段)私事、国事有何相通之处?何以能比喻讽谏?

4.(齐读第三段)从什么地方可以看出齐王确实受了蒙蔽?(讽谏是在比美中偶有所悟而为之

的吗?何以见得?)

三、延伸迁移

齐读课文,思考以下问题:

1.“王之蔽.甚矣”一句,为何点到却不深说?

2.一“善”、一“朝”,省略了哪些内容?

3.这个故事于今有何积极意义?

4.如何看待《战国策》?

四、布置作业,背诵全文

教师 B:

一、初读课文,提出问题

学生小声读课文。注意字音和断句,有问题可以向教师提问。

二、再读课文,初步感知

学生朗读课文,思考问题:本文写了几个人?人与人之间是什么关系?写了几件事?

三、三读课文,理清思路

1.邹忌长什么样儿?他提出“我孰与城北徐公美”的问题,妻、妾、客是怎样回答他的?他

信了吗?他反思后得出了什么结论?

2.邹忌怎样给齐王讲他的感受?他是如何向齐王进谏的?

3.听了邹忌的分析.齐王说了什么,采取了什么措施?

4.齐王纳谏后.收到什么效果?

�

(要求尽量用原文回答)

四、布置作业:背诵全文

问题:

请从教学活动设计的角度,评析两位老师的教学过程。

案例:

阅读下面的学生习作,完成 7-8 题。

爱的丝雨悄悄来了

①风,伴着花谢了又开;雨,随着风飘向大海。现在的我,才明白,爱,是在什么时候悄悄

走来。——题记

②车窗外飘起了微微细雨,我回首,雨中,母亲那不舍的双眼流下了清澈的泪,夹杂着这无

边的丝雨,在地下激起跳跃的水花。她的手在空中划出了一条最美的,充满爱的雨中的弧线。

③这雨竞是如此熟悉!还记得,上小学的一个雨天,您冒着雨前来接我回去。调皮的我时不

时想跳出伞外,与雨亲密接触,但无论如何,都逃不出您的大伞。我分明发现,那伞完完全

全歪到我这边,而您却沐浴在雨中。

④还记得,那个雨夜,您焦急忧虑的双眸紧紧地盯着病床上的我,您把我捧在您温暖的臂湾

中,喂我吃药,替我擦汗盖被子。半夜醒来,我依旧看见您布满血丝的充满慈爱而又掩饰不

了心痛的双眼。在您的温暖下,在那个风雨交加的夜晚,在那个病痛折磨的夜晚,我安详入

眠。

⑤还记得,乘车回乡的那个雨天,夜幕中,雨幕下,您驻立在桥头,花伞下,透露出您焦急

而又耐心的身影。我奔到您的身旁。您嘘寒问暖,替我背书包,帮我打雨伞,那一天,我哭

了,背着您.在雨中流淌着忍不住的感动的泪水。

⑥还记得,那个雨夜,您和父亲千里迢迢到我的宿舍,为我送吃的送穿的,看到了我,您心

满意足。当晚,你们冒着风雨回去。我站在门前,看着你们骑车远去的身影,默默祈祷,让

你们一路平安。

⑦爱的丝雨悄悄来了,它竟是如此悄然无息,以至于这十几个春秋,我竟不知它在我心里汇

起了爱的海洋。您一直都在包容着我的任性与无知,无时无刻不在用爱的丝雨滋润我的心房。

⑧车上,我又回首,远远的,母亲还在雨幕下。心里爱的丝雨已经悄悄来了,窗外爱的丝雨

依旧落下……

问题:

7、请从第④⑤段中找出两个错别字,从第②段中找出一处病句,分别改正。

8、请指出该习作的一个缺点,并提出具体的改进建议。

三、教学设计

阅读文本材料和相关要求,完成 10-12 题。

《咏月诗三首》原文

把酒问月

李白

青天有月来几时?我今停杯一问之。

人攀明月不可得,月行却与人相随。

皎如飞镜临丹阙,绿烟灭尽清辉发。

但见宵从海上来,宁知晓向云间没?

白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁邻?

今人不见古时月,今月曾经照古人。

古人今人若流水,共看明月皆如此。

唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里。

�

月下独酌

李白

花间一壶酒,独酌无相亲。

举杯邀明月,对影成三人。

月既不解饮,影徒随我身。

暂伴月将影,行乐须及春。

我歌月徘徊,我舞影零乱。

醒时同交欢,醉后各分散。

永结无情游,相期邈云汉。

月夜

杜甫

今夜廊州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

课后练习

一、诵读,背诵这三首诗。

二、你最喜欢这三首诗中的哪些诗句?

三、回答下列问题:

1.哪些诗句表现了物是人非的意蕴?

2.思乡思亲的诗句有哪些?哪句最动人?

3.写出孤独感的有哪些?其中最动人的你认为是哪一句,为什么?

四、诗中写月色之美的是否都跟人有关系?给你印象最深的是否都是并不单独写月色之美的?

为什么?

单元介绍

本单元标题为“叩问月亮”,《咏月诗三首》是本单元的第一课,另外还有苏轼的《记承天寺

夜游》《水调歌头·中秋》、李益的《夜上受降城闻笛》和王维的《鸟鸣涧》等。

《义务教育语文课程标准(2011 年版)》的相关要求欣赏文学作品,有自己的情感体验,初

步领悟作品内涵,……品味作品中富有表现力的语言。诵读古代诗词,……注重积累和运用,

提高自己的欣赏品味。

学生情况

九年级,班级人数 48 人。

课时安排一课时

教学条件

教室配有多媒体设备,能够演示 PPT,播放音频、视频文件,投影实物等。

问题

10、选择三首诗中的一首,写出一段赏析文字,不少于 200 字。

11、根据上述材料,确定本篇课文的教学目标,并具体说明确定的依据(不能照抄材料)。

12、选择其中一个教学目标,设计一个教学方案,简要说明每个环节的教学内容与教学方式。

�

答案

一、单项选择题

1、【答案】D

2、【答案】B

3、【答案】A

4、【答案】C

5、【答案】C

二、案例分析题

6、【答案】

(1)教师 A 的教学过程:

实际教学过程中,在文本解读之前让学生通过使用工具书.疏通文意。体现了教师注重培养

学生自主学习的能力。然而复述大意后,直接概括文章思想,问题设计没有梯度,不符合学

生思维惯性,学生也很难达到预期效果。文章思想需要教师引领学生分析内容逐步概括。讨

论释疑阶段.逐段分析割裂了文本.问题与问题之间没有衔接,没有起到牵一发动全身的作

用。

教学过程中注重诵读,形式比较单一,多为学生齐读。本文篇幅不长而语美理严,可通过多

次朗读,通过不同形式的活动设计,激发学生参与讨论的兴趣,一起在学习探究中体会本文

设喻的说理方法一

(2)教师 B 的教学过程:

三次朗读,从易到难,有效地引导学生感知文本、探究文本,从不同角度设疑,设疑巧,且

问题设置富有层次性,启发学生思考,让学生发挥自主、合作、探究的精神,解决疑问,把

握课文内涵。

诵读是学生学习语文的前提与根本,在教学过程中用以读带讲的方式,使学生在朗读中感知

课文,理解课文,并学习课文的语言艺术。

若在作业设置环节中加入具体探究活动,比如学生课下以小组形式阅读《战国策》,然后请

同学们交流看法。这样可以让学生进一步了解战国时期的政治局面,又能够让学生细细体会

书中优美的文辞,机智、生动的语言以及绘声绘色的人物描写。

7、【答案】

错别字:第④段,“臂湾”改为“臂弯”;第⑤段,“驻立”改为“伫立”。

病句:她的手在空中划出了一条最美的,充满爱的雨中的弧线。

改为:她挥动的告别的手,在雨中划出了一条充满爱的。最美的弧线。

8、【答案】

本文的主题内容是表达母爱,在文章中,作者选择亲身经历的、内心感受极深的四个雨幕片

段,来抒写母亲对“我”的爱。文章虽然富有真实情感,但难免显得空洞一些。

建议作者可以从中摘取一个片段进行详细的描写,同时加入作者当时的心理感受、作者揣测

的母亲的心理感受,加入母亲的神情、动作等方面的细节描写。另外摘取一两个片段略写。

将母亲的爱刻画得更加生活化、细节化、生动化,从而引起读者的共鸣。

三、教学设计题

10、【答案】

示例(1)李白《把酒问月》赏析

这是一首应友人之请而作的咏月抒怀诗。

全诗十六句。每四句一换韵。前两句以倒装句式统摄全篇,以疑问句表达了诗人的这种困惑,

极具气势。诗人停杯沉思,仰苍发问。实际上是对自身生命价值的思索和探寻。“停杯”二

字生动地表现出他的神往与迷惑糅杂的情态。这情态从把酒“停杯”的动作现出。它使人感

�

到那突如其来的~问分明带有几分醉意,从而倍有诗味。

明月高高挂在天上,会使人生出“人攀明月不可得”的感慨。紧接着诗人以“飞镜”为譬,

以“丹阙”“绿烟”为衬,将皎洁的月光写得妩媚动人。光彩夺目:“但见”二句。借明月的

夜出晓没来慨叹时光流逝之速。“嫦娥”两句驰骋想象,就月中的白兔、嫦娥发问,是诗人

的第二次问月。“今人不见古时月”,实际是在说“今人不见古时人”;“今月曾经照古人”意

味着“古月依然照今人”:明月万古如一,而人类世代更替,今人只能是前不见古人,后不

见来者,可贵的生命倏忽即逝。我们应当珍惜今生的点滴光阴。

结句虽暗含及时行乐之意,但它的基调仍然是积极向上的,展现了诗人旷达自适的宽广胸怀。

示例(2)李白《月下独酌》赏析

开篇第一句“花间一壶酒,独酌无相亲”,开题明意,指出自己的“独”。也正是在这种极度

苦闷下,渴望能有一知己对酌倾诉,才能够产生“举杯邀明月,对影成三人”的浪漫主义想

法。然而月不解饮,影徒随身,仍归孤独。

因而自第五句至第八句.从月影上发议论,点出“行乐及春”的题意。最后六句为第三段,

写诗人执意与月光和身影永结无情之游,并相约在邈远的天上仙境重见。全诗表现了诗人怀

才不遇的寂寞和孤傲,也表现了他放浪形骸、狂荡不羁的性格。邀月对影,千古绝句,正面

看似乎真能自得其乐,背面看,却极度凄凉。

示例(3)杜甫《月夜》赏析

这首诗以《月夜》为题,抒写夫妻怀念的至情,反映了乱离时代的相思之苦。全诗语浅情深,

曲折含蓄,章法紧密。而不失流畅清丽,丝毫不见为律诗束缚的痕迹诗歌的首联和颔联互为

因果关系。首联写出自己只身在外,当然是独自看月。妻子尚有儿女在旁,为什么也“独看”

呢?“遥怜小儿女,未解忆长安”一联作了回答。颈联是诗人想象妻子在福州望月思恋自己,

“湿”“寒”二字突出了妻子忧心忡忡,夜深不寐,在家辛苦的思念,表达了对离乱中的妻

子家小的深切挂念。而尾联的言外之意是:希望结束天下乱离的悲哀,期待有一个四海升平

的安定社会。

11、【答案】

(1)教学目标:

知识与能力:

①掌握诗中的意象,并能说明其所蕴含的意义;

②能依据诗文内容,用自己的语言描绘出诗人笔下的画面,感受诗作的意境。

③能有感情地朗读诗篇。

过程与方法:

通过教师范读、学生齐读等多种朗读形式,体会诗歌意境。

情感态度与价值观:体会诗歌中蕴含的情感,谈谈诗词中所蕴含的情感及人生哲理给自己带

来的感悟。

(2)教学目标确定的依据:

遵循三维目标的要求,从知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观这三个维度出发,进

行教学目标的设计。在具体的目标中,有诗歌基础知识的掌握,也有诗歌鉴赏能力的提高,

同时注重激发学生的情感体验。

①根据《义务教育语文课程标准(2011 年版)》“阅读浅易文言文。能借助注释和工具书理解

基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品味”的要求,将“掌握诗中的意象,

并能说明其所蕴含的意义。能依据诗文内容,用自己的语言描绘出诗人笔下的画面,感受诗

作的意境。能有感情地朗读诗篇”设定为知识与能力目标。

②本文三首诗歌作为写景抒情诗,意象丰富,且运用了多种表达手法,因此将“通过教师范

读、学生齐读等多种朗读形式,体会诗歌意境”作为过程与方法目标。

�

③初中生情感丰富,价值观和人生观正处于确立时期,通过语文学习可以帮助他们形成积极

正确的价值观和人生观,所以将“体会诗歌中蕴含的情感,谈谈诗词中所蕴含的情感及人生

哲理给自己带来的感悟”作为情感态度与价值观目标。

12、【答案】

《咏月诗三首》知识与能力探究教学方案

导入

“今人不见古时月,今月曾经照古人。”人世沧桑,一千多年前的明月依然映照着我们。在

诗人的笔下,月亮是孤高的,似无情却有情;月亮是诗意的,温柔多情,恰似知己;月亮也

是感伤的,月圆人不圆。让我们走进李白、杜甫的世界,叩问月亮,倾听千古绝唱。

引出本课内容《咏月诗三首》。

二、学习《把酒问月》

(一)解题,简介作者

(二)初读全诗,整体感知

(三)品读课文

对照补充的注释,自由诵读,说说诗歌描绘的情景。

1.补充注释。

2.四人一小组,互相讨论、描述诗歌描绘的情景。

3.学生推荐代表发言。

4.教师补充。

(四)探究学习

1.你欣赏诗中的哪些词,说说你的理由。

2.看似朦胧的诗歌,却是作者思想的体现,这首诗的作者想要表达怎样的感情呢?你能通过

你的朗读,将作者的感情很好地传递吗?

(五)当堂背诵

三、学习《月下独酌》

(一)简介诗人写作此诗的背景,了解创作时间及原因。

(二)初读全诗,整体感知。

1.听朗读带。

2.学生自由诵读。

3.学生推荐代表朗读。

(三)疏通课文

1.学生对照全文.自主疏通全文,并记下读不懂、有问题的地方。

2.小组交流问题。

(能小组内解决的自主解决,不能解决的由组长整理提出)

3.全班交流、解决问题。

4.打出全文注释。学生自主整理在课本上。

(四)品读课文

你喜欢诗作中的哪一句或几句?说说你的理由。

(五)探究学习

1.作者对人生的感悟体现在哪些词句上?谈谈你的理解。

2.词中运用了联想和想象的手法,请试着找出来。

(六)当堂背诵。

四、学习《月夜》

(一)作者简介

�

(二)初读全诗,整体感知

(三)品读课文

1.诗中说:“香雾云鬟湿,清辉玉臂寒”,发挥你的想象,用语言或者图画表现你想象的情

景。

2.“遥怜小儿女,未解忆长安”,透过这一句,你能感受到作者的内心感情吗?

(四)探究学习

1.说说诗歌中给你印象最深的内容,揣摩作者想要表达的思想感情(各抒己见,只要言之成

理即可)

2.你觉得诗人表达了何种愿望?

(五)当堂背诵

五、拓展延伸

创设情境:自古以来.许多文人墨客都喜欢咏叹中秋之月,赋予它一定的内涵,你能再吟诵

几句吗?

六、学生总结

1.由一位学生总结本课教学思路;

2.全班学生共同总结学习本课的收获。

七、布置作业

1.背诵《把酒问月》《月下独酌》《月夜》。

2.四人小组.以“思念之月”为主题,办一期手抄报。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc