七年级上册科学第四章第一节测试卷及答案浙教版 B 卷

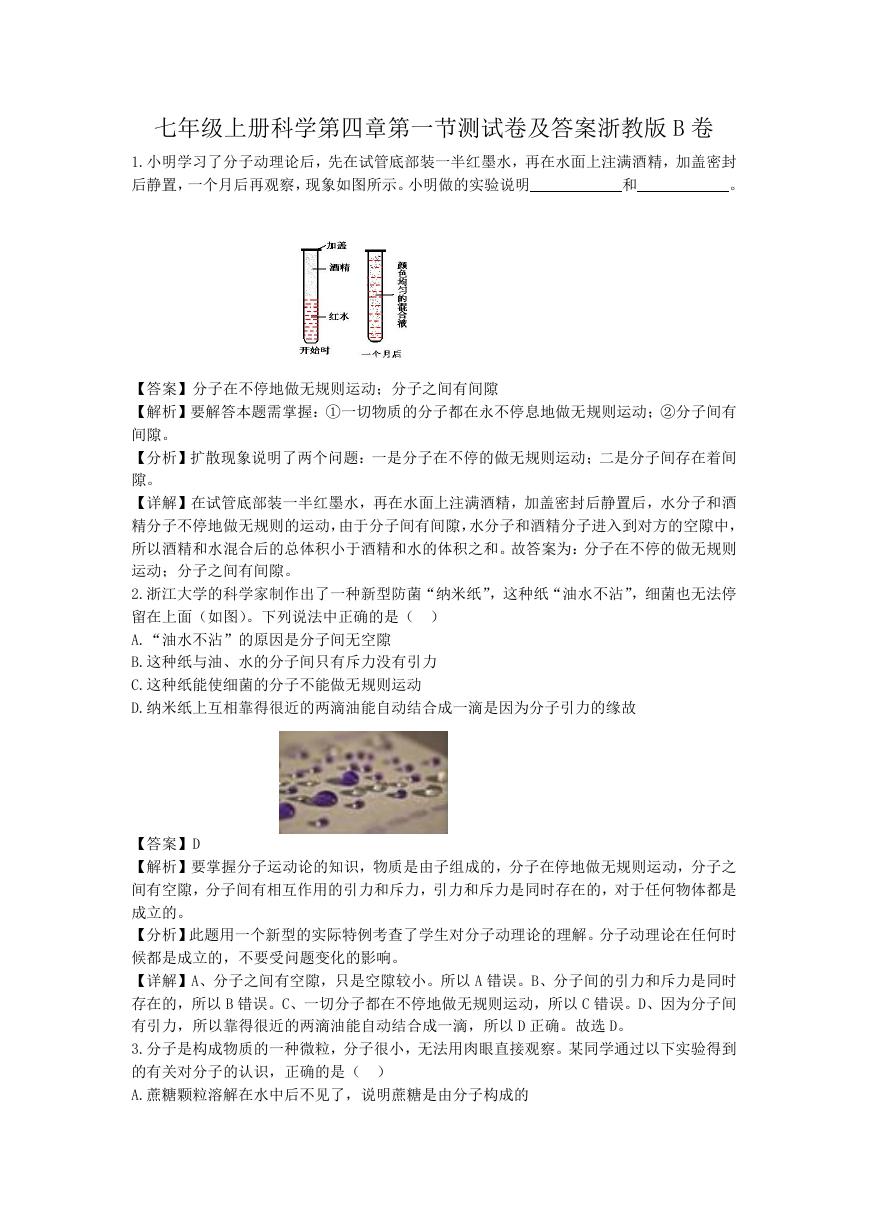

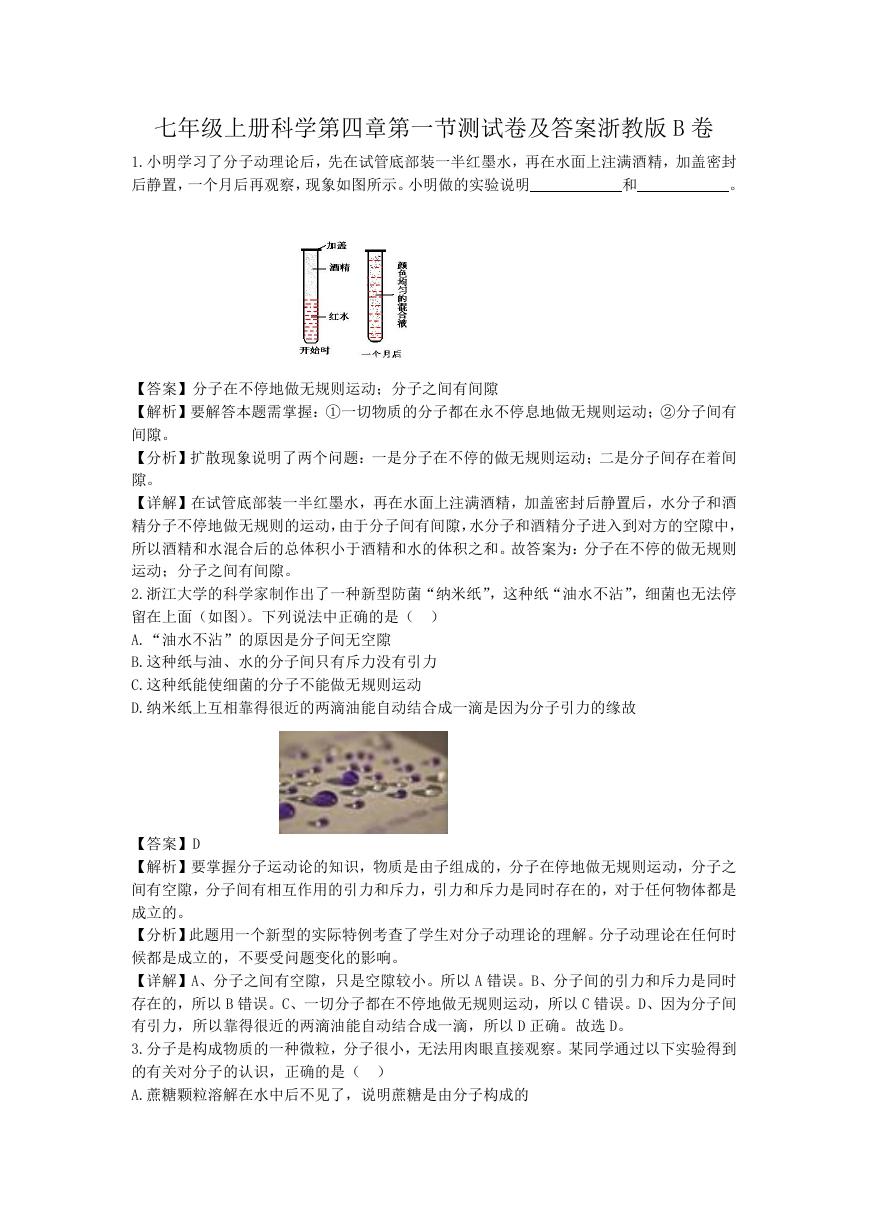

1.小明学习了分子动理论后,先在试管底部装一半红墨水,再在水面上注满酒精,加盖密封

后静置,一个月后再观察,现象如图所示。小明做的实验说明

和

。

【答案】分子在不停地做无规则运动;分子之间有间隙

【解析】要解答本题需掌握:①一切物质的分子都在永不停息地做无规则运动;②分子间有

间隙。

【分析】扩散现象说明了两个问题:一是分子在不停的做无规则运动;二是分子间存在着间

隙。

【详解】在试管底部装一半红墨水,再在水面上注满酒精,加盖密封后静置后,水分子和酒

精分子不停地做无规则的运动,由于分子间有间隙,水分子和酒精分子进入到对方的空隙中,

所以酒精和水混合后的总体积小于酒精和水的体积之和。故答案为:分子在不停的做无规则

运动;分子之间有间隙。

2.浙江大学的科学家制作出了一种新型防菌“纳米纸”,这种纸“油水不沾”,细菌也无法停

留在上面(如图)。下列说法中正确的是( )

A.“油水不沾”的原因是分子间无空隙

B.这种纸与油、水的分子间只有斥力没有引力

C.这种纸能使细菌的分子不能做无规则运动

D.纳米纸上互相靠得很近的两滴油能自动结合成一滴是因为分子引力的缘故

【答案】D

【解析】要掌握分子运动论的知识,物质是由子组成的,分子在停地做无规则运动,分子之

间有空隙,分子间有相互作用的引力和斥力,引力和斥力是同时存在的,对于任何物体都是

成立的。

【分析】此题用一个新型的实际特例考查了学生对分子动理论的理解。分子动理论在任何时

候都是成立的,不要受问题变化的影响。

【详解】A、分子之间有空隙,只是空隙较小。所以 A 错误。B、分子间的引力和斥力是同时

存在的,所以 B 错误。C、一切分子都在不停地做无规则运动,所以 C 错误。D、因为分子间

有引力,所以靠得很近的两滴油能自动结合成一滴,所以 D 正确。故选 D。

3.分子是构成物质的一种微粒,分子很小,无法用肉眼直接观察。某同学通过以下实验得到

的有关对分子的认识,正确的是( )

A.蔗糖颗粒溶解在水中后不见了,说明蔗糖是由分子构成的

�

B.黄豆与芝麻混合,混合后的总体积小于混合前的总体积,说明分子之间有间隔

C.将红墨水小心注入热水中,过一会儿整杯水变红色,说明温度越高,分子运动越快

D.抽去玻璃板,过一会儿两瓶都变红棕色,说明分子在不断地运动

【答案】D

【解析】分子热运动理论的内容:一是物质是由分子构成的;二是构成物质的分子都在不停

地做无规则运动,温度越高分子运动有剧烈;三是分子间存在相互作用力——引力和斥力;

不同物体互相接触时彼此进入对方的现象叫扩散,扩散现象说明分子在不停地做无规则运

动;间接说明分子间存在间隙。

【分析】本题难度不大,掌握分子的基本性质及利用分子的基本性质分析和解决问题的方法

是解答此类题的关键。

【详解】A、蔗糖颗粒溶解在水中后不见了,是因为细小的蔗糖颗粒分散在水中,并不能说

明蔗糖是由分子构成的,故 A 错误;B、黄豆与芝麻是宏观物体,混合后的总体积小于混合

前的总体积,并不能说明分子间有间隔,故 B 错误;C、将红墨水小心注入热水中,过一会

儿整杯水变红色,说明分子在不停地做无规则运动,水变红色,说明分子在不停地做无规则

运动,此实验不是对比实验,无法说明温度越高,分子运动越快,故 C 错误;D、将图中的

玻璃板抽去,过一会儿两瓶都变红棕色,说明分子在不停地做无规则运动,故 D 正确。故选

D。

4.如图所示,B 瓶装有密度比空气大的红棕色二氧化氮气体,A 瓶装有空气。抽走玻璃板后,

看到两瓶气体会混合在一起,下列说法正确的是( )

A.此实验现象能证明气体分子存在引力与斥力

B.此实验现象能证明气体扩散与温度有关

C.当两瓶气体颜色变均匀后,B 瓶里的气体不再向 A 瓶扩散

D.两瓶气体会混合是因为气体分子不停地做无规则的运动

【答案】D

【解析】分子在永不停息地做无规则运动的现象属于扩散现象,分子的运动速度和温度有关,

温度越高分子的运动速度越快,即扩散越快。

【分析】此题主要考查了学生对扩散现象及分子的热运动的理解,题目难度不大。

【详解】AD、此现象是扩散现象,扩散现象说明分子不停地做无规则的运动,不能证明气体

分子存在引力与斥力,故 A 错误,D 正确;B、扩散现象与温度有关,但此实验中没有改变

温度,所以此实验不能证明这个结论,故 B 错误;C、当两瓶气体颜色变均匀后,两瓶气体

仍然会发生扩散现象,故 C 错误。故选:D。

5.大型液压机上的厚壁钢瓶内盛有油。当机械对钢瓶内施加相当于 1 个标准大气压的 1 万~

2 万倍的巨大压强时,瓶壁无裂痕、瓶内的油却能从里面渗出。这是因为( )

①金属分子间有空隙;②金属原子做无规则运动;③油分子很小;④油分子在做无规则运动

B.①④

C.②③

A.①③

【答案】A

【解析】物质是由分子构成的,构成物质的分子具有如下特征:①体积和质量都很小;②分

D.②④

�

子之间存在间隔;③微粒是在不断运动的;运用这些特征我们可以解释日常生活中的某些现

象。

【分析】此题考查学生利用分子动理论知识来解释生活中现象的能力。

【详解】给钢瓶内的油施加相当大的压强时,瓶内的油能从厚厚的钢瓶壁里渗出来,说明钢

瓶的分子间是有间隙的,同时也说明油分子体积很小,故①③符合题意。故选:A。

6.关于黄豆和芝麻混合的实验,下列说法中正确的是( )

A.该实验说明分子之间存在空隙

B.该实验说明黄豆分子之间存在空隙

C.该实验是用来模拟两种物质的分子间存在空隙,混合后总体积小于各体积之和

D.以上说法均不正确

【答案】C

【解析】【分析】【详解】因为黄豆和芝麻并不是黄豆分子和芝麻分子,所以该实验是用来模

拟两种物质的分子间存在空隙,混合后总体积小于各体积之和,故 C 选项正确,A、B、D 错

误。故选 C。

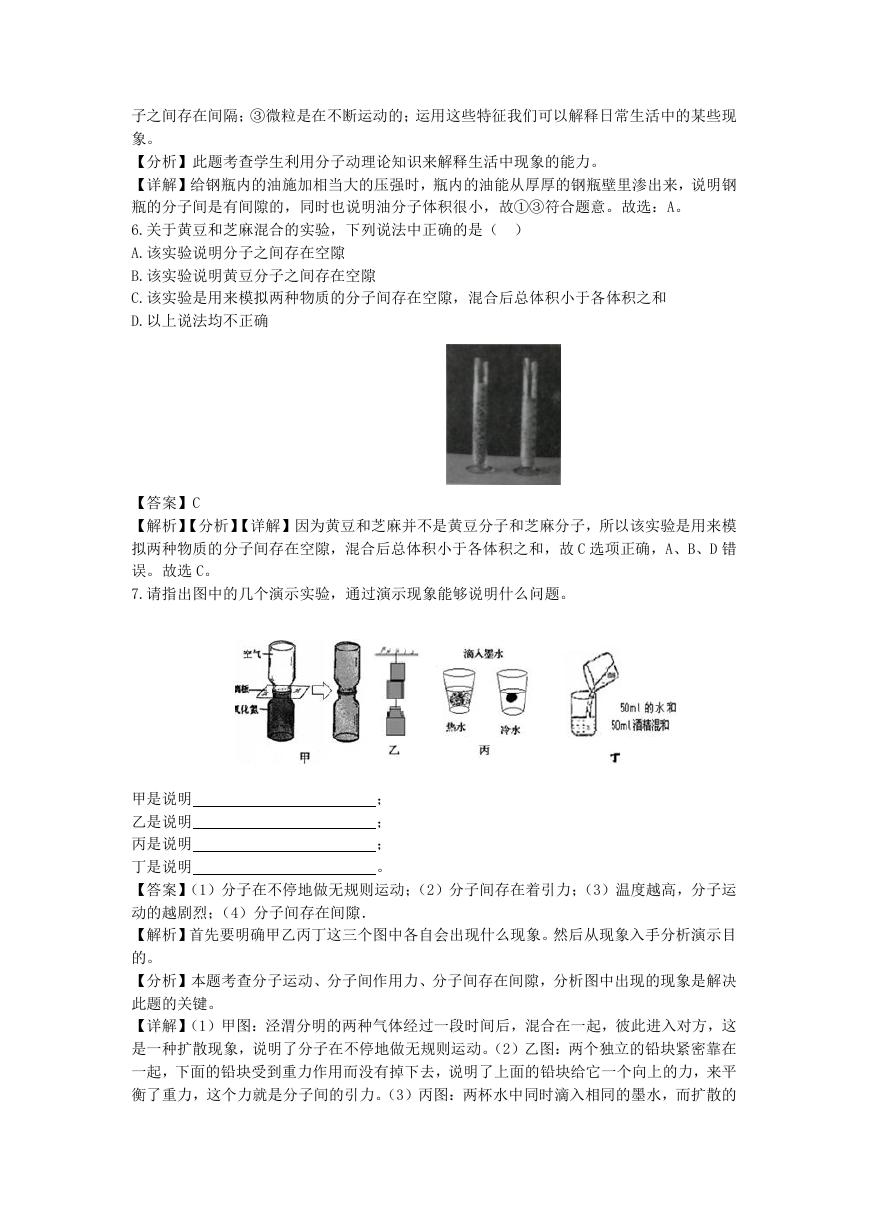

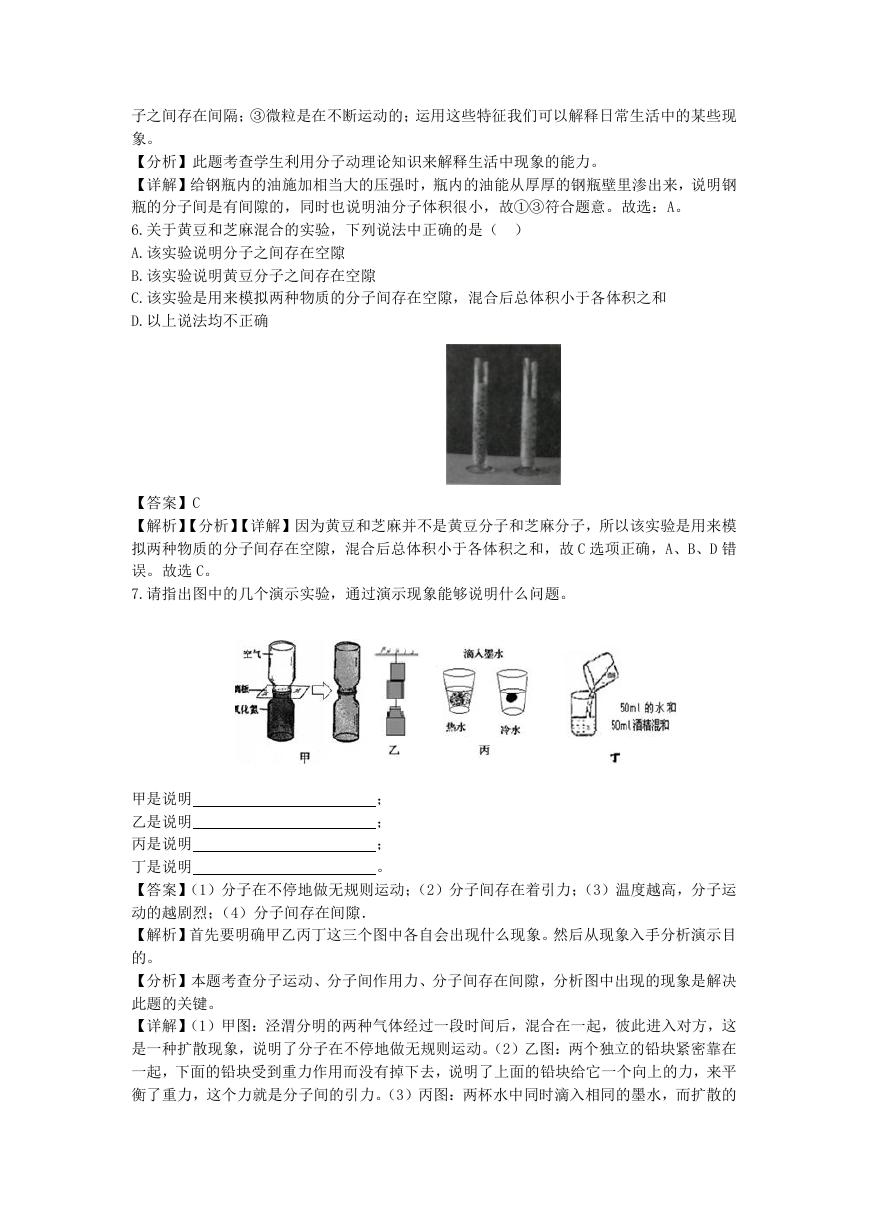

7.请指出图中的几个演示实验,通过演示现象能够说明什么问题。

;

;

;

。

甲是说明

乙是说明

丙是说明

丁是说明

【答案】(1)分子在不停地做无规则运动;(2)分子间存在着引力;(3)温度越高,分子运

动的越剧烈;(4)分子间存在间隙.

【解析】首先要明确甲乙丙丁这三个图中各自会出现什么现象。然后从现象入手分析演示目

的。

【分析】本题考查分子运动、分子间作用力、分子间存在间隙,分析图中出现的现象是解决

此题的关键。

【详解】(1)甲图:泾渭分明的两种气体经过一段时间后,混合在一起,彼此进入对方,这

是一种扩散现象,说明了分子在不停地做无规则运动。(2)乙图:两个独立的铅块紧密靠在

一起,下面的铅块受到重力作用而没有掉下去,说明了上面的铅块给它一个向上的力,来平

衡了重力,这个力就是分子间的引力。(3)丙图:两杯水中同时滴入相同的墨水,而扩散的

�

快慢不同,进一步发现,温度高的扩散得快。由此可知温度越高,分子运动的越剧烈。(4)

丁图:50mL 水和 50mL 酒精混合以后,总体积小于 100mL;说明分子间存在间隙。故答案为:

(1)分子在不停地做无规则运动;(2)分子间存在着引力;(3)温度越高,分子运动的越

剧烈;(4)分子间存在间隙.

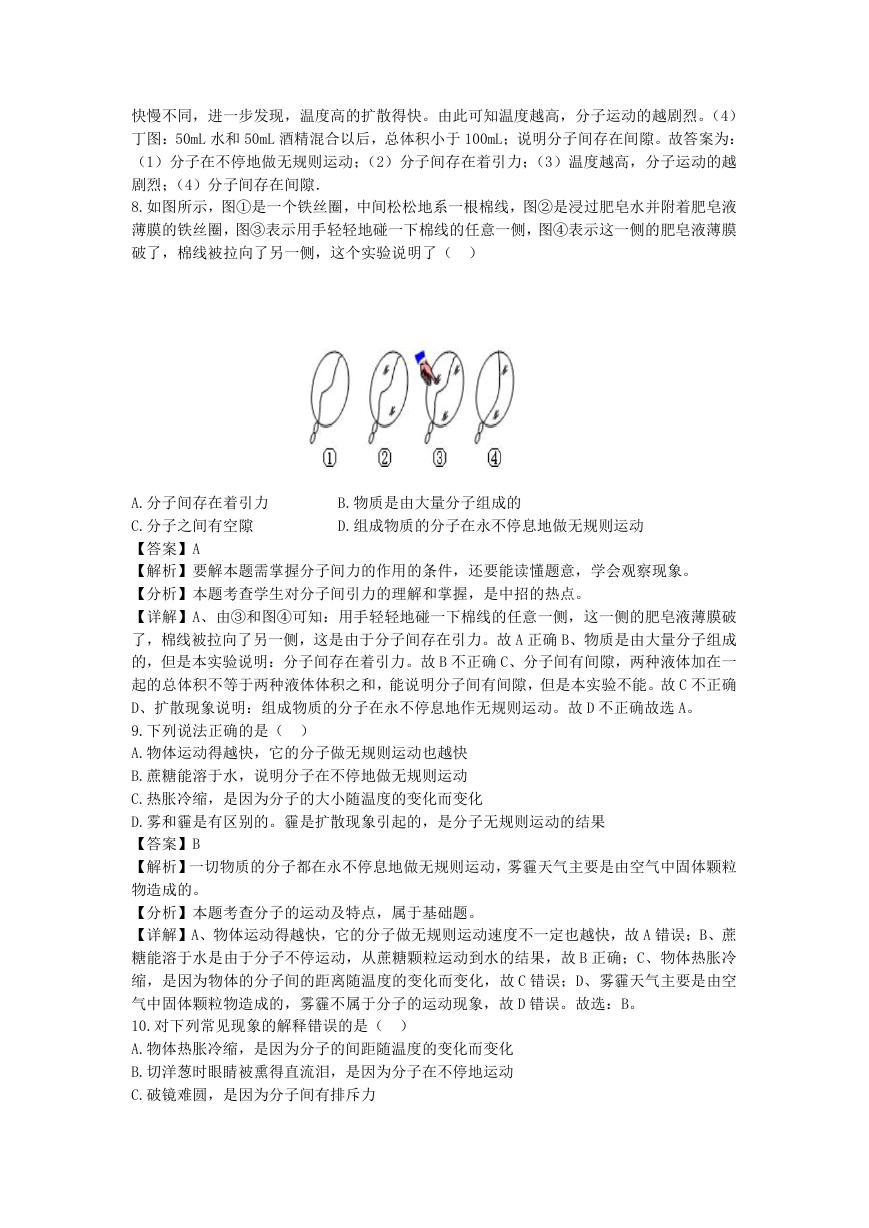

8.如图所示,图①是一个铁丝圈,中间松松地系一根棉线,图②是浸过肥皂水并附着肥皂液

薄膜的铁丝圈,图③表示用手轻轻地碰一下棉线的任意一侧,图④表示这一侧的肥皂液薄膜

破了,棉线被拉向了另一侧,这个实验说明了( )

B.物质是由大量分子组成的

D.组成物质的分子在永不停息地做无规则运动

A.分子间存在着引力

C.分子之间有空隙

【答案】A

【解析】要解本题需掌握分子间力的作用的条件,还要能读懂题意,学会观察现象。

【分析】本题考查学生对分子间引力的理解和掌握,是中招的热点。

【详解】A、由③和图④可知:用手轻轻地碰一下棉线的任意一侧,这一侧的肥皂液薄膜破

了,棉线被拉向了另一侧,这是由于分子间存在引力。故 A 正确 B、物质是由大量分子组成

的,但是本实验说明:分子间存在着引力。故 B 不正确 C、分子间有间隙,两种液体加在一

起的总体积不等于两种液体体积之和,能说明分子间有间隙,但是本实验不能。故 C 不正确

D、扩散现象说明:组成物质的分子在永不停息地作无规则运动。故 D 不正确故选 A。

9.下列说法正确的是( )

A.物体运动得越快,它的分子做无规则运动也越快

B.蔗糖能溶于水,说明分子在不停地做无规则运动

C.热胀冷缩,是因为分子的大小随温度的变化而变化

D.雾和霾是有区别的。霾是扩散现象引起的,是分子无规则运动的结果

【答案】B

【解析】一切物质的分子都在永不停息地做无规则运动,雾霾天气主要是由空气中固体颗粒

物造成的。

【分析】本题考查分子的运动及特点,属于基础题。

【详解】A、物体运动得越快,它的分子做无规则运动速度不一定也越快,故 A 错误;B、蔗

糖能溶于水是由于分子不停运动,从蔗糖颗粒运动到水的结果,故 B 正确;C、物体热胀冷

缩,是因为物体的分子间的距离随温度的变化而变化,故 C 错误;D、雾霾天气主要是由空

气中固体颗粒物造成的,雾霾不属于分子的运动现象,故 D 错误。故选:B。

10.对下列常见现象的解释错误的是( )

A.物体热胀冷缩,是因为分子的间距随温度的变化而变化

B.切洋葱时眼睛被熏得直流泪,是因为分子在不停地运动

C.破镜难圆,是因为分子间有排斥力

�

D.塑料带很难被拉断,是因为分子间有引力

【答案】C

【解析】(1)物体热胀冷缩是指物体在温度升高时体积膨胀、在温度降低时体积缩小,是因

为物体的分子间的距离受温度的影响;(2)一切物体的分子都在永不停息地做无规则运动;

(3)分子间有间隙,当分子间距离大于分子直径 10 倍时,分子间作用力几乎没有;(4)分

子之间存在相互作用的引力和斥力。

【分析】本题考查了对分子动理论的了解与掌握,注意:破镜不能重圆,是因为分子间几乎

没有作用力,不是因为分子间有排斥力。

【详解】A、物体热胀冷缩是指物体在温度升高时体积膨胀、在温度降低时体积缩小,这是

因为物体的分子间的距离随温度的变化而变化,故 A 正确。B、切洋葱时,由于洋葱分子在

不停地做无规则运动,所以眼睛被熏得直流泪,故 B 正确;C、破镜不能重圆,是因为玻璃

分子间的距离大于分子直径的 10 倍以上,超出了分子力的作用范围,分子间的作用力就十

分微弱,分子间几乎没有作用力,不是因为分子间有排斥力,故 C 错误;D、塑料袋很难被

拉断,是因为分子间有引力,故 D 正确。故选:C。

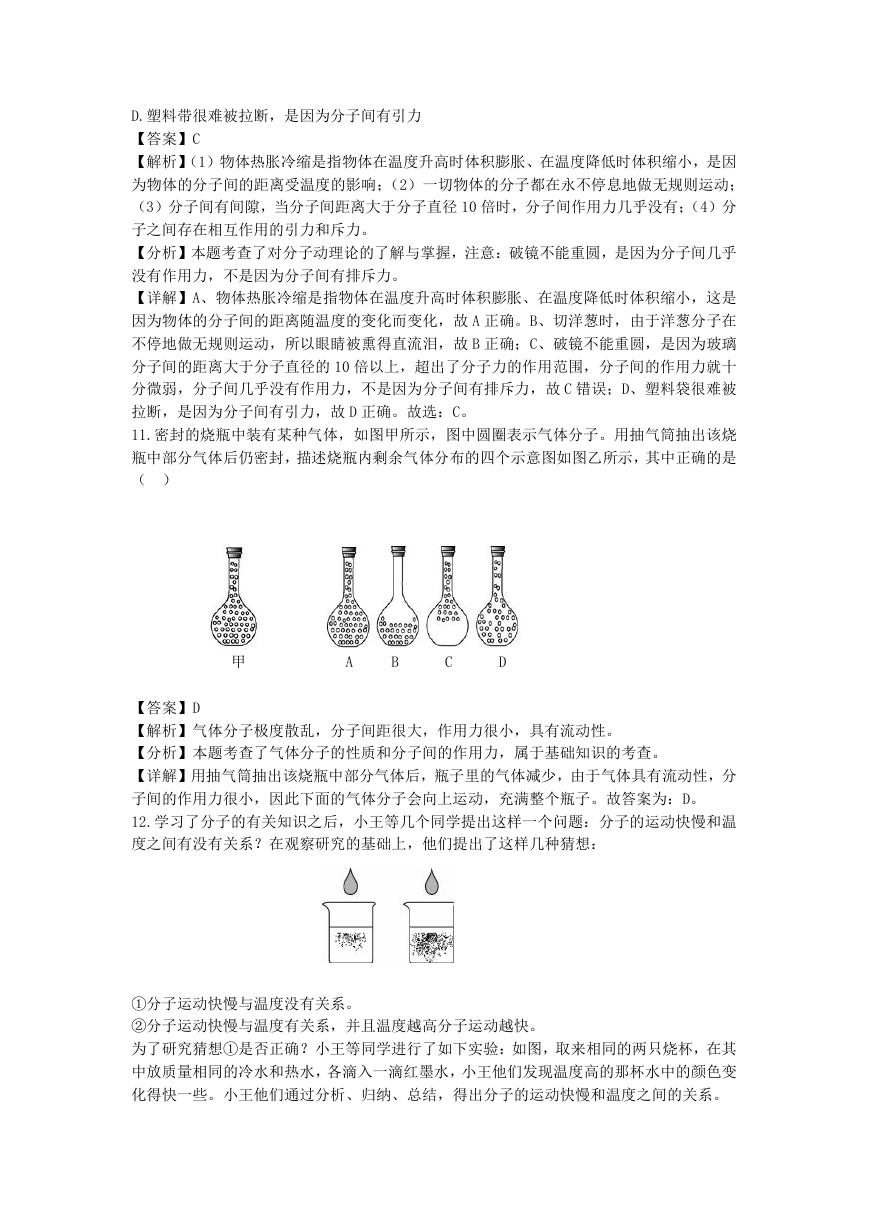

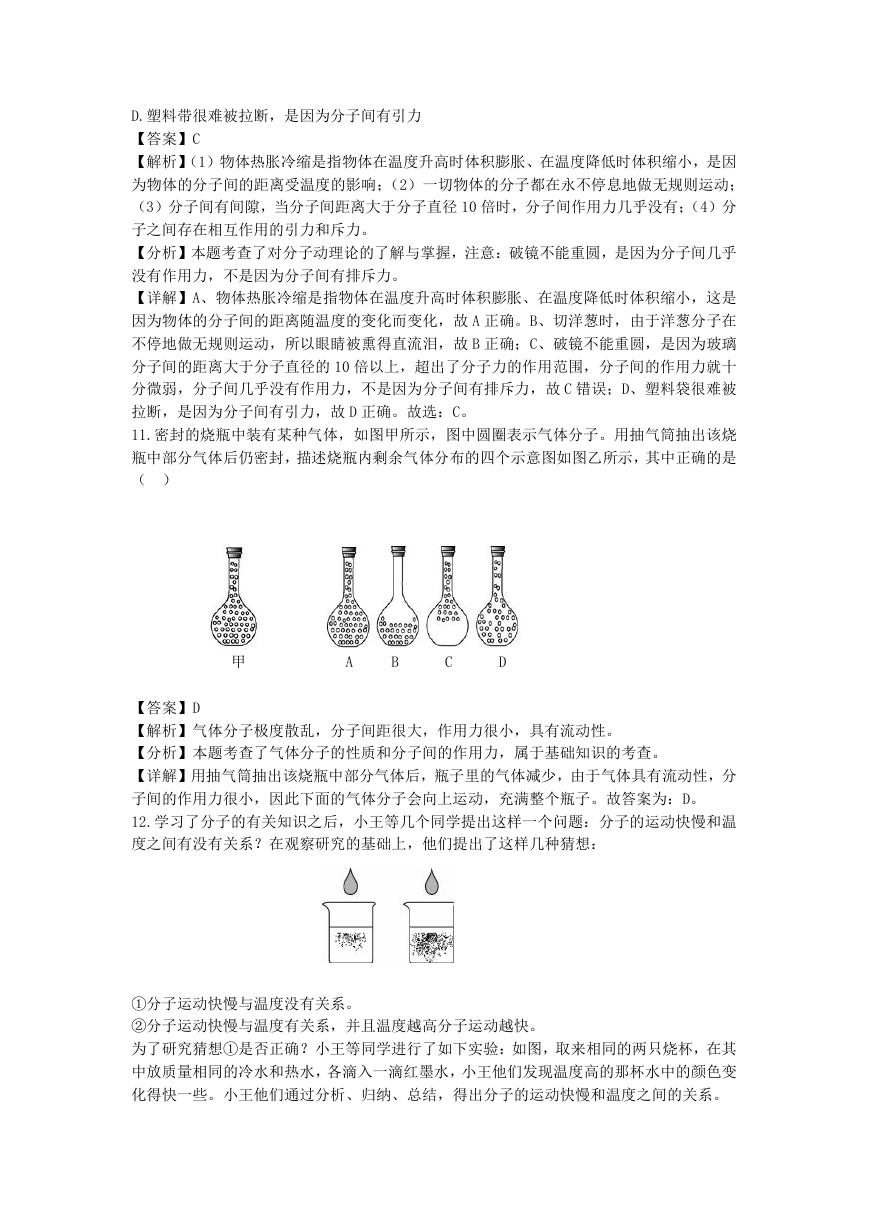

11.密封的烧瓶中装有某种气体,如图甲所示,图中圆圈表示气体分子。用抽气筒抽出该烧

瓶中部分气体后仍密封,描述烧瓶内剩余气体分布的四个示意图如图乙所示,其中正确的是

( )

甲

A

B

C

D

【答案】D

【解析】气体分子极度散乱,分子间距很大,作用力很小,具有流动性。

【分析】本题考查了气体分子的性质和分子间的作用力,属于基础知识的考查。

【详解】用抽气筒抽出该烧瓶中部分气体后,瓶子里的气体减少,由于气体具有流动性,分

子间的作用力很小,因此下面的气体分子会向上运动,充满整个瓶子。故答案为:D。

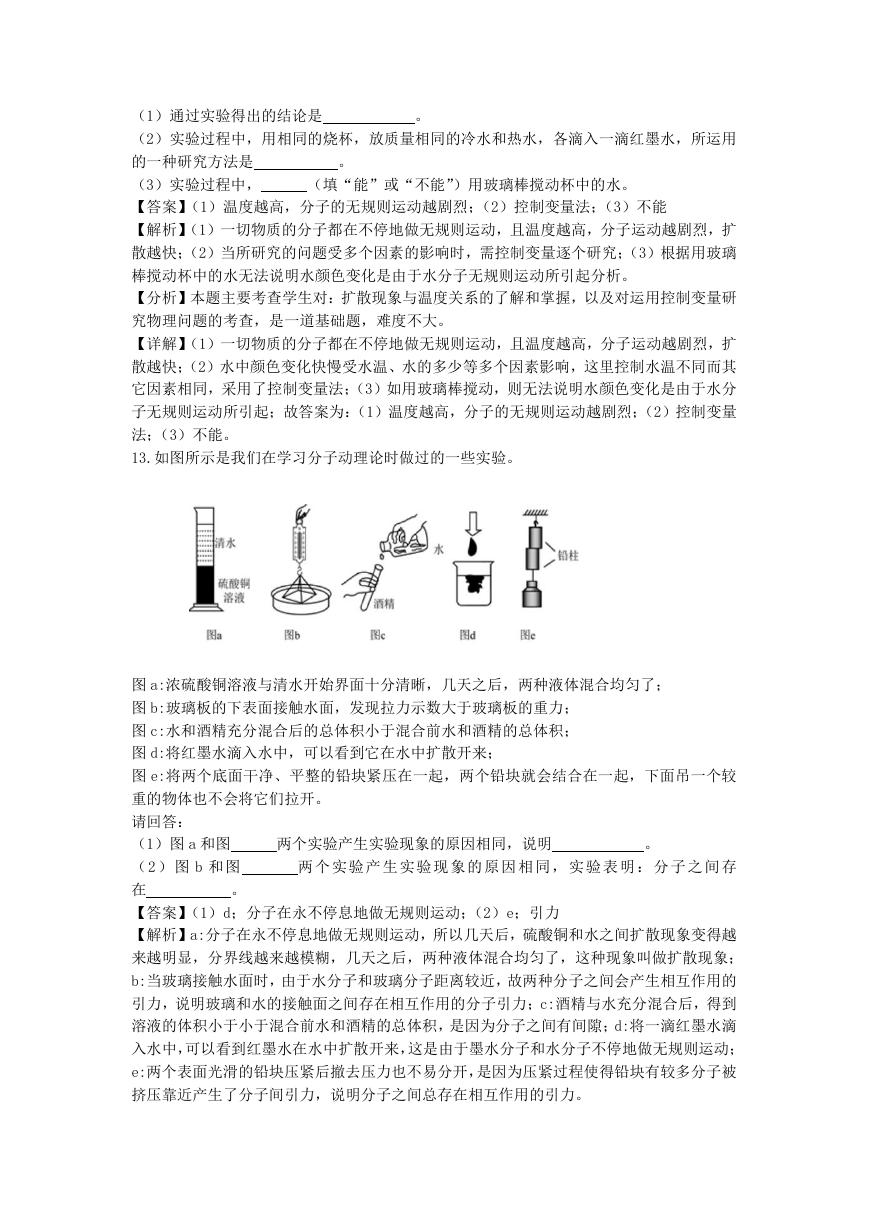

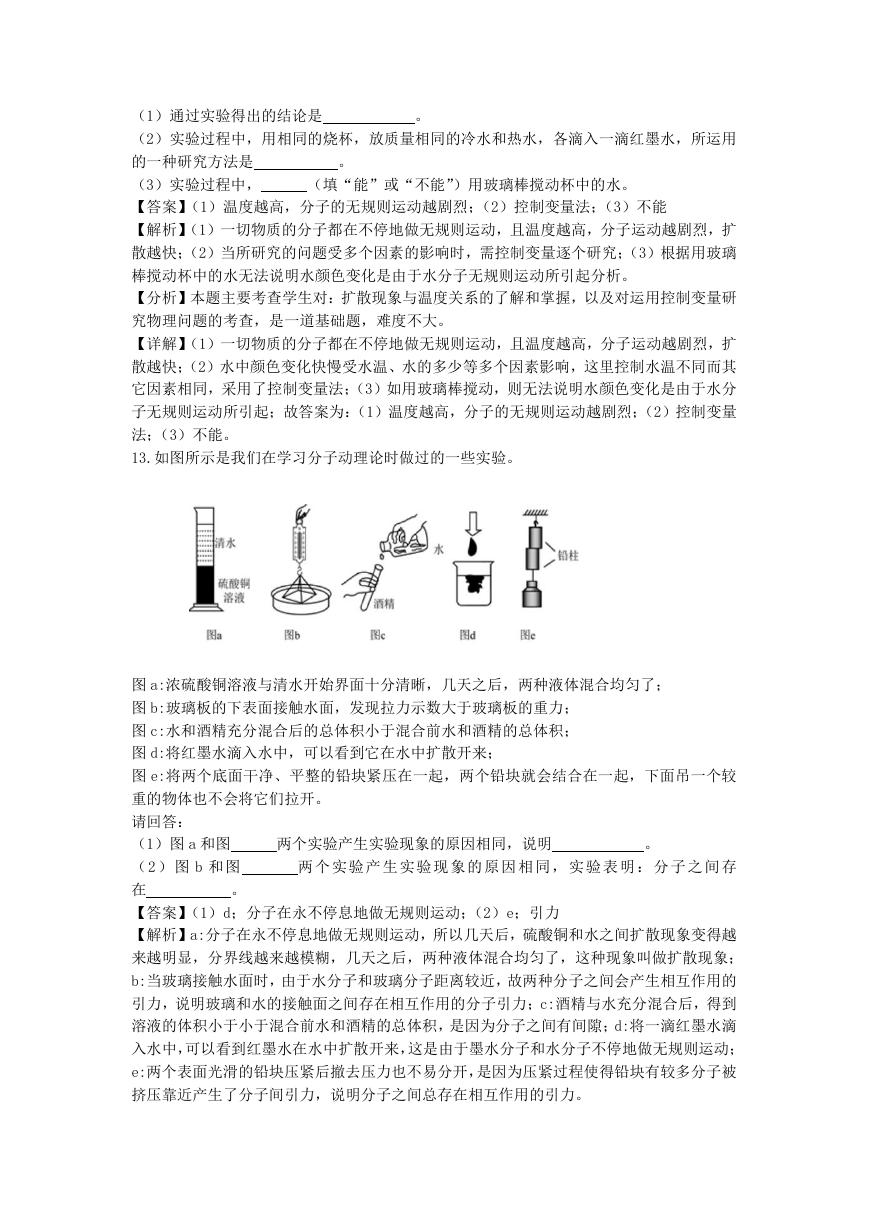

12.学习了分子的有关知识之后,小王等几个同学提出这样一个问题:分子的运动快慢和温

度之间有没有关系?在观察研究的基础上,他们提出了这样几种猜想:

①分子运动快慢与温度没有关系。

②分子运动快慢与温度有关系,并且温度越高分子运动越快。

为了研究猜想①是否正确?小王等同学进行了如下实验:如图,取来相同的两只烧杯,在其

中放质量相同的冷水和热水,各滴入一滴红墨水,小王他们发现温度高的那杯水中的颜色变

化得快一些。小王他们通过分析、归纳、总结,得出分子的运动快慢和温度之间的关系。

�

。

。

(填“能”或“不能”)用玻璃棒搅动杯中的水。

(1)通过实验得出的结论是

(2)实验过程中,用相同的烧杯,放质量相同的冷水和热水,各滴入一滴红墨水,所运用

的一种研究方法是

(3)实验过程中,

【答案】(1)温度越高,分子的无规则运动越剧烈;(2)控制变量法;(3)不能

【解析】(1)一切物质的分子都在不停地做无规则运动,且温度越高,分子运动越剧烈,扩

散越快;(2)当所研究的问题受多个因素的影响时,需控制变量逐个研究;(3)根据用玻璃

棒搅动杯中的水无法说明水颜色变化是由于水分子无规则运动所引起分析。

【分析】本题主要考查学生对:扩散现象与温度关系的了解和掌握,以及对运用控制变量研

究物理问题的考查,是一道基础题,难度不大。

【详解】(1)一切物质的分子都在不停地做无规则运动,且温度越高,分子运动越剧烈,扩

散越快;(2)水中颜色变化快慢受水温、水的多少等多个因素影响,这里控制水温不同而其

它因素相同,采用了控制变量法;(3)如用玻璃棒搅动,则无法说明水颜色变化是由于水分

子无规则运动所引起;故答案为:(1)温度越高,分子的无规则运动越剧烈;(2)控制变量

法;(3)不能。

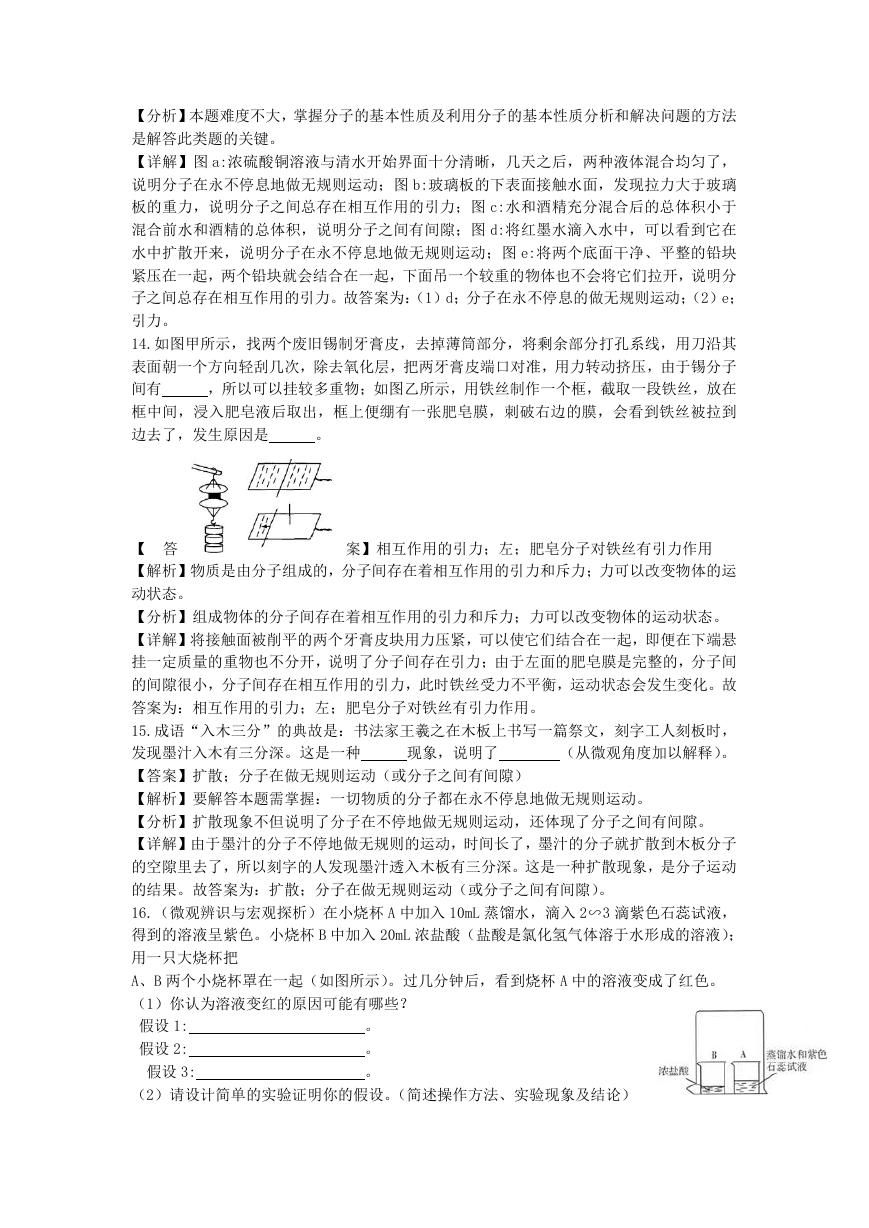

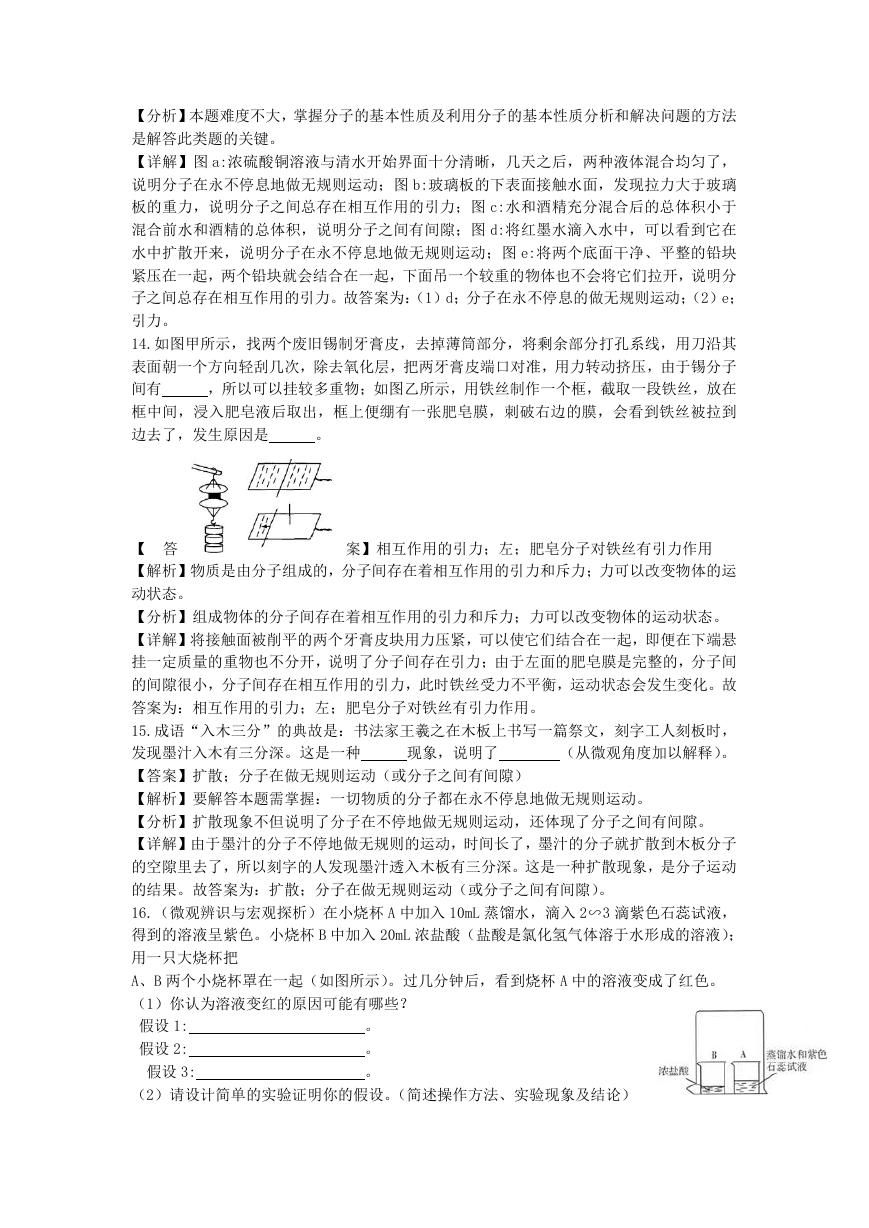

13.如图所示是我们在学习分子动理论时做过的一些实验。

两个实验产生实验现象的原因相同,说明

图 a:浓硫酸铜溶液与清水开始界面十分清晰,几天之后,两种液体混合均匀了;

图 b:玻璃板的下表面接触水面,发现拉力示数大于玻璃板的重力;

图 c:水和酒精充分混合后的总体积小于混合前水和酒精的总体积;

图 d:将红墨水滴入水中,可以看到它在水中扩散开来;

图 e:将两个底面干净、平整的铅块紧压在一起,两个铅块就会结合在一起,下面吊一个较

重的物体也不会将它们拉开。

请回答:

(1)图 a 和图

( 2 ) 图 b 和 图

在

。

【答案】(1)d;分子在永不停息地做无规则运动;(2)e;引力

【解析】a:分子在永不停息地做无规则运动,所以几天后,硫酸铜和水之间扩散现象变得越

来越明显,分界线越来越模糊,几天之后,两种液体混合均匀了,这种现象叫做扩散现象;

b:当玻璃接触水面时,由于水分子和玻璃分子距离较近,故两种分子之间会产生相互作用的

引力,说明玻璃和水的接触面之间存在相互作用的分子引力;c:酒精与水充分混合后,得到

溶液的体积小于小于混合前水和酒精的总体积,是因为分子之间有间隙;d:将一滴红墨水滴

入水中,可以看到红墨水在水中扩散开来,这是由于墨水分子和水分子不停地做无规则运动;

e:两个表面光滑的铅块压紧后撤去压力也不易分开,是因为压紧过程使得铅块有较多分子被

挤压靠近产生了分子间引力,说明分子之间总存在相互作用的引力。

两 个 实 验 产 生 实 验 现 象 的 原 因 相 同 , 实 验 表 明 : 分 子 之 间 存

。

�

【分析】本题难度不大,掌握分子的基本性质及利用分子的基本性质分析和解决问题的方法

是解答此类题的关键。

【详解】图 a:浓硫酸铜溶液与清水开始界面十分清晰,几天之后,两种液体混合均匀了,

说明分子在永不停息地做无规则运动;图 b:玻璃板的下表面接触水面,发现拉力大于玻璃

板的重力,说明分子之间总存在相互作用的引力;图 c:水和酒精充分混合后的总体积小于

混合前水和酒精的总体积,说明分子之间有间隙;图 d:将红墨水滴入水中,可以看到它在

水中扩散开来,说明分子在永不停息地做无规则运动;图 e:将两个底面干净、平整的铅块

紧压在一起,两个铅块就会结合在一起,下面吊一个较重的物体也不会将它们拉开,说明分

子之间总存在相互作用的引力。故答案为:(1)d;分子在永不停息的做无规则运动;(2)e;

引力。

14.如图甲所示,找两个废旧锡制牙膏皮,去掉薄筒部分,将剩余部分打孔系线,用刀沿其

表面朝一个方向轻刮几次,除去氧化层,把两牙膏皮端口对准,用力转动挤压,由于锡分子

间有

,所以可以挂较多重物;如图乙所示,用铁丝制作一个框,截取一段铁丝,放在

框中间,浸入肥皂液后取出,框上便绷有一张肥皂膜,刺破右边的膜,会看到铁丝被拉到

边去了,发生原因是

。

案】相互作用的引力;左;肥皂分子对铁丝有引力作用

【 答

【解析】物质是由分子组成的,分子间存在着相互作用的引力和斥力;力可以改变物体的运

动状态。

【分析】组成物体的分子间存在着相互作用的引力和斥力;力可以改变物体的运动状态。

【详解】将接触面被削平的两个牙膏皮块用力压紧,可以使它们结合在一起,即便在下端悬

挂一定质量的重物也不分开,说明了分子间存在引力;由于左面的肥皂膜是完整的,分子间

的间隙很小,分子间存在相互作用的引力,此时铁丝受力不平衡,运动状态会发生变化。故

答案为:相互作用的引力;左;肥皂分子对铁丝有引力作用。

15.成语“入木三分”的典故是:书法家王羲之在木板上书写一篇祭文,刻字工人刻板时,

发现墨汁入木有三分深。这是一种

(从微观角度加以解释)。

【答案】扩散;分子在做无规则运动(或分子之间有间隙)

【解析】要解答本题需掌握:一切物质的分子都在永不停息地做无规则运动。

【分析】扩散现象不但说明了分子在不停地做无规则运动,还体现了分子之间有间隙。

【详解】由于墨汁的分子不停地做无规则的运动,时间长了,墨汁的分子就扩散到木板分子

的空隙里去了,所以刻字的人发现墨汁透入木板有三分深。这是一种扩散现象,是分子运动

的结果。故答案为:扩散;分子在做无规则运动(或分子之间有间隙)。

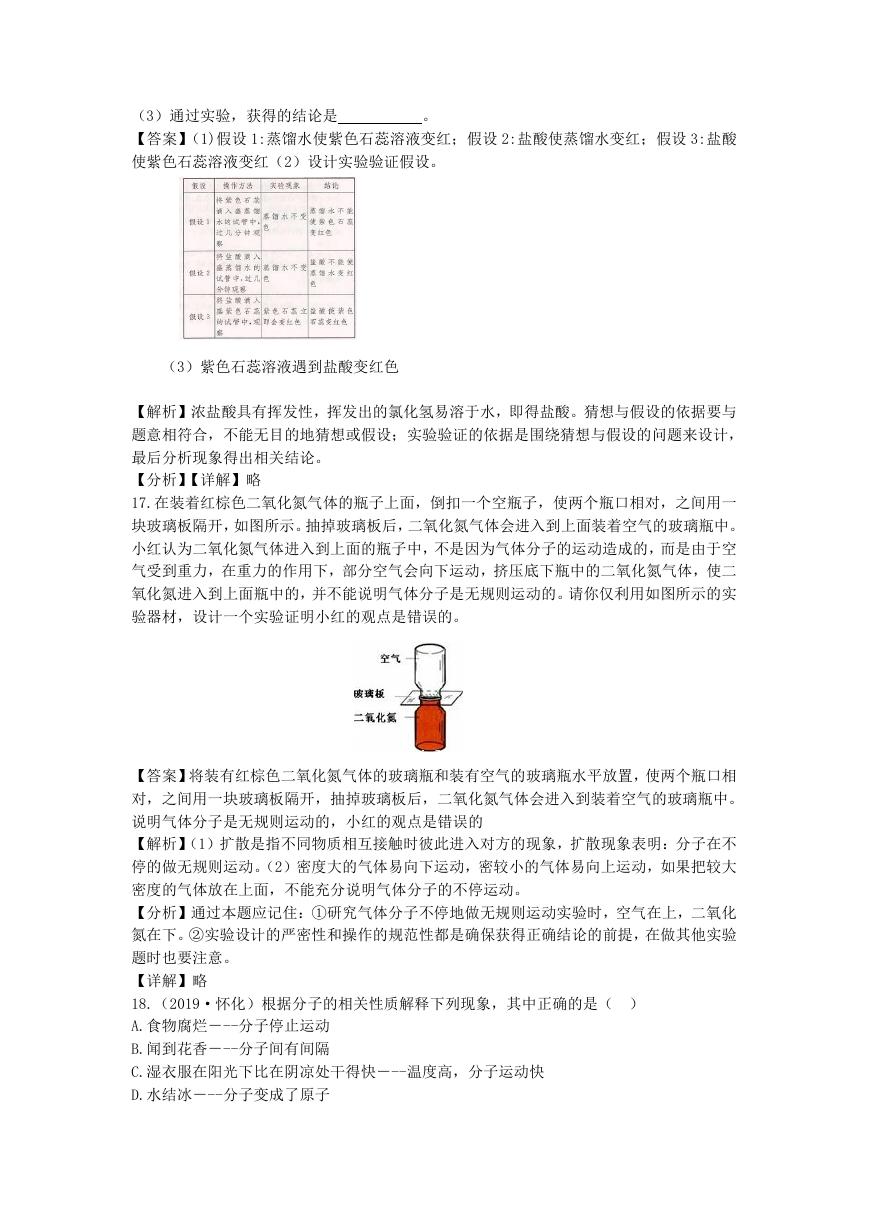

16.(微观辨识与宏观探析)在小烧杯 A 中加入 10mL 蒸馏水,滴入 2∽3 滴紫色石蕊试液,

得到的溶液呈紫色。小烧杯 B 中加入 20mL 浓盐酸(盐酸是氯化氢气体溶于水形成的溶液);

用一只大烧杯把

A、B 两个小烧杯罩在一起(如图所示)。过几分钟后,看到烧杯 A 中的溶液变成了红色。

(1)你认为溶液变红的原因可能有哪些?

现象,说明了

假设 1:

假设 2:

假设 3:

。

。

。

(2)请设计简单的实验证明你的假设。(简述操作方法、实验现象及结论)

�

(3)通过实验,获得的结论是

【答案】(1)假设 1:蒸馏水使紫色石蕊溶液变红;假设 2:盐酸使蒸馏水变红;假设 3:盐酸

使紫色石蕊溶液变红(2)设计实验验证假设。

。

(3)紫色石蕊溶液遇到盐酸变红色

【解析】浓盐酸具有挥发性,挥发出的氯化氢易溶于水,即得盐酸。猜想与假设的依据要与

题意相符合,不能无目的地猜想或假设;实验验证的依据是围绕猜想与假设的问题来设计,

最后分析现象得出相关结论。

【分析】【详解】略

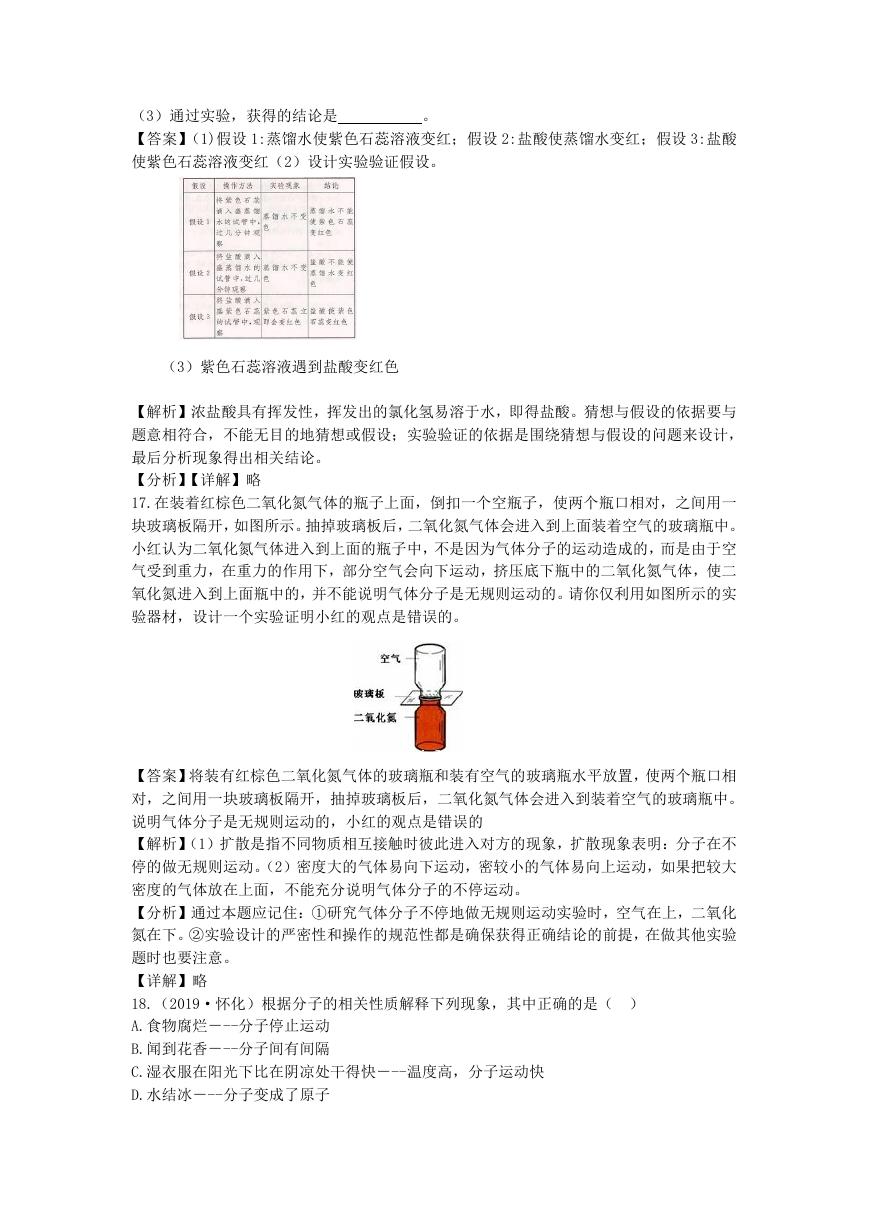

17.在装着红棕色二氧化氮气体的瓶子上面,倒扣一个空瓶子,使两个瓶口相对,之间用一

块玻璃板隔开,如图所示。抽掉玻璃板后,二氧化氮气体会进入到上面装着空气的玻璃瓶中。

小红认为二氧化氮气体进入到上面的瓶子中,不是因为气体分子的运动造成的,而是由于空

气受到重力,在重力的作用下,部分空气会向下运动,挤压底下瓶中的二氧化氮气体,使二

氧化氮进入到上面瓶中的,并不能说明气体分子是无规则运动的。请你仅利用如图所示的实

验器材,设计一个实验证明小红的观点是错误的。

【答案】将装有红棕色二氧化氮气体的玻璃瓶和装有空气的玻璃瓶水平放置,使两个瓶口相

对,之间用一块玻璃板隔开,抽掉玻璃板后,二氧化氮气体会进入到装着空气的玻璃瓶中。

说明气体分子是无规则运动的,小红的观点是错误的

【解析】(1)扩散是指不同物质相互接触时彼此进入对方的现象,扩散现象表明:分子在不

停的做无规则运动。(2)密度大的气体易向下运动,密较小的气体易向上运动,如果把较大

密度的气体放在上面,不能充分说明气体分子的不停运动。

【分析】通过本题应记住:①研究气体分子不停地做无规则运动实验时,空气在上,二氧化

氮在下。②实验设计的严密性和操作的规范性都是确保获得正确结论的前提,在做其他实验

题时也要注意。

【详解】略

18.(2019·怀化)根据分子的相关性质解释下列现象,其中正确的是( )

A.食物腐烂---分子停止运动

B.闻到花香---分子间有间隔

C.湿衣服在阳光下比在阴凉处干得快---温度高,分子运动快

D.水结冰---分子变成了原子

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc