2022-2023 学年七年级下册科学第二章单元测试卷及答案浙

教版

1.人体拥有各种不同的感觉,下列关于人体感觉的说法正确的是(

)

A.“时间长了,腥臭味闻不出来”是因为这时已经不能形成嗅觉

B.麻、辣、酸、甜等味觉,是多种刺激综合后产生的感觉

C.对人体保护意义最大的是触觉

D.皮肤各个部位中,对触觉最敏感的部位是指尖

【答案】D

【解析】

【分析】

人体有多种感觉器官,主要是眼、耳、鼻、舌、皮肤等,感觉器官是人体与外界环境发生联

系,感知周围事物的变化的一类器官。

【详解】

A、人体嗅觉有“适应性”主要是人体嗅觉神经末梢易疲劳,因此,“时间长了,腥臭味闻不

出来”,错误。

B、麻是由于剌激综合作用后产生的感觉引起的,错误。

C、皮肤是触觉器官,感受冷、热、痛、触、压等感觉,对人体保护意义最大的是痛觉,保

护生命安全,错误。

D、皮肤各个部位中,对触觉最敏感的是指尖,正确。

故选 D

【点睛】

明确不同的器官有不同的功能。

2.下列对各种感觉的认识,不正确的是(

)

A.如果没有痛觉,将不利于人类的自我保护

B.如果没有热觉,人类就可以适应温度更高的环境

C.如果没有冷觉,人类不能在寒冷的极地生活

D.如果没有嗅觉,人类就不能避开有毒气体来保护自己

【答案】B

【解析】

�

【分析】

感觉器官是带有附属结构的复杂感受器。人体有多种感觉器官,主要感觉器官有眼、耳、鼻、

舌、皮肤等。

【详解】

A.痛觉是皮肤感觉的一种,是辨别各种刺激对机体伤害程度的感觉,这种感觉起到保护人体

的作用,它可以防止机体受到进一步的伤害,如果没有痛觉,将不利于人类的自我保护,A

正确。

B.30~45℃时热觉感受器的活动较强,当外界温度升高时,人体产生不适,从而人避开高温

环境,是对人体的一种保护,B 错误。

C.由冷觉与热觉两种感受不同温度范围的感受器感受外界环境中的温度变化所引起的感觉,

对冷刺激敏感的叫冷感受器,冷觉的存在,使人类避开寒冷的极地生活,进行保护自己,C

正确。

D.嗅觉感受器分布鼻腔顶端,叫做嗅粘膜。味觉感受器分布于舌上有味蕾,分布于舌背面、

舌尖和舌两侧,味觉感受器分布舌背面和两侧粘膜。舌背面、舌尖、舌两侧和舌根,叫做味

蕾,嗅觉在存在,使人能避开有毒气体来保护自己,D 正确。

故选 B。

【点睛】

关键是明确冷觉、热觉、痛觉、触觉等感觉都是由皮肤里的感受器感知的。

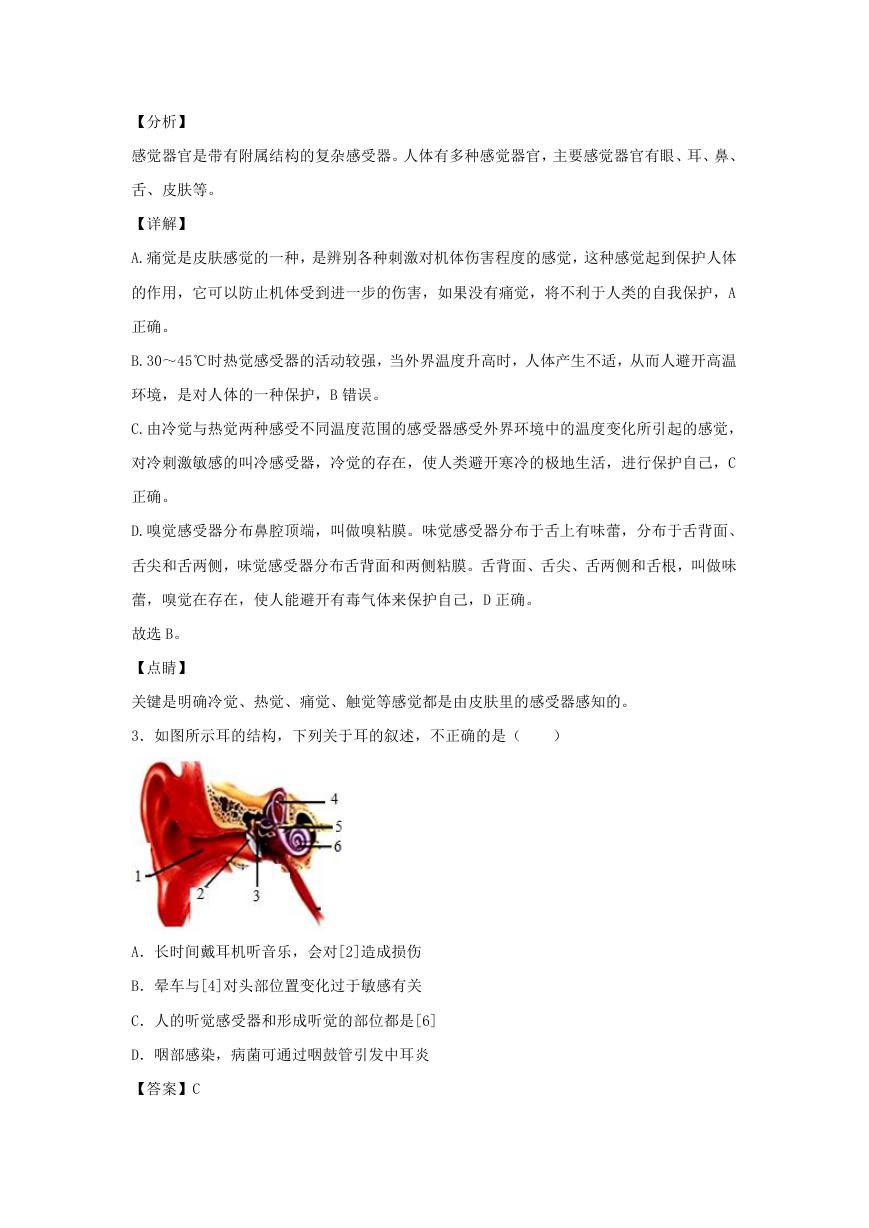

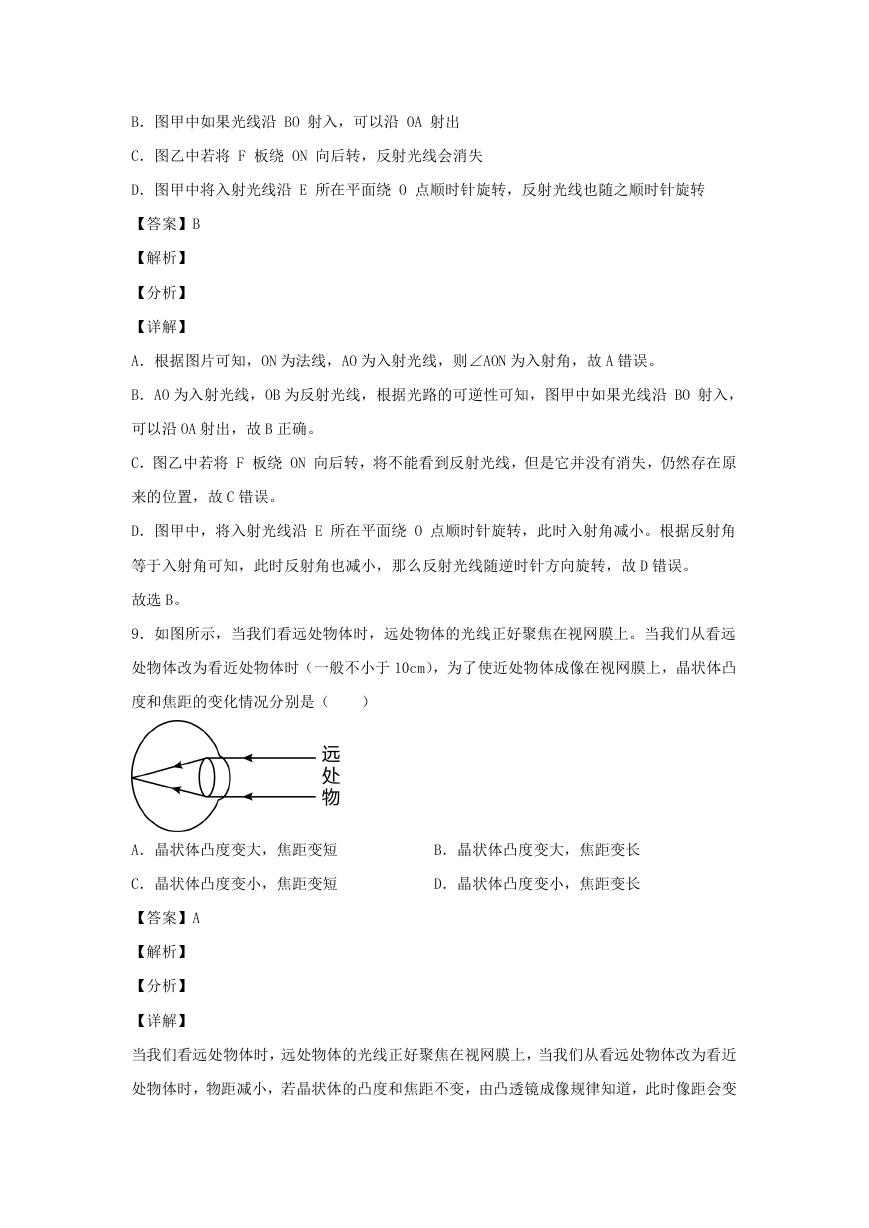

3.如图所示耳的结构,下列关于耳的叙述,不正确的是(

)

A.长时间戴耳机听音乐,会对[2]造成损伤

B.晕车与[4]对头部位置变化过于敏感有关

C.人的听觉感受器和形成听觉的部位都是[6]

D.咽部感染,病菌可通过咽鼓管引发中耳炎

【答案】C

�

【解析】

【分析】

图示中:1 外耳道,2 鼓膜,3 听小骨,4 半规管,5 听神经, 6 耳蜗。

【详解】

A.长时间戴耳机听音乐,会对[2]鼓膜造成损伤,如果鼓膜受损,会使听力下降,A 正确。

B.前庭可以感受头部位置的变化和直线运动时速度的变化。半规管可以感受头部的旋转变

速运动,这些感受到的刺激反应到中枢以后,就引起一系列反射来维持身体的平衡。因此当

人体的半规管和前庭过度敏感,就会出现晕车,B 正确。

C.听觉的形成过程如下:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜振动;振动通过听小

骨传到内耳,刺激耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传

递到大脑皮层的听觉中枢,就形成听觉。形成听觉的部位应是听觉中枢,而不是 6 耳蜗,故

C 错误。

D.鼻咽部感染,病菌可通过咽鼓管进入中耳的鼓室,会引发中耳炎,使听力下降,D 正确。

故选 C。

4.学习科学知识时,可以将自然现象的发展按先后顺序联系起来,构建流程图的形式便于

我们理解和掌握。下面的流程图正确的是(

)

A.听觉形成过程:声波→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听神经→听觉中枢

B.视觉形成过程:光线→瞳孔→角膜→晶状体→玻璃体→视网膜→视神经→视觉中枢

C.果实和种子形成:植株生长→受精→传粉→开花→结果

D.胚胎获得氧气和营养物质:母体→脐带→胎盘→胚胎

【答案】A

【解析】

【分析】

本题涉及了听觉的形成、视觉的形成、果实的形成过程、胚胎获取营养的途径等方面的知识,

可逐一分析每个选项来解答。

【详解】

A.听觉的形成过程是:外界声波经过外耳道传导鼓膜,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳,

刺激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过听觉神经传给大脑的一定

区域(听觉中枢),这样就产生了听觉;可用流程图表示为:外界声波→外耳道→鼓膜→听

小骨→耳蜗→听觉神经→大脑的听觉中枢,A 正确。

�

B.外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃

体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物象,物象刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光

细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉;用流程图可表示

为:→外界光线→角膜→瞳孔→晶状体→玻璃体→视网膜→视觉神经→大脑皮层的视觉中

枢,B 错误。

C.绿色开花植物用种子繁殖后代,种子在适宜的条件下萌发,发育成一株幼苗,通过细胞

的分裂和生长,植株不断长大,直到开花,一朵花开放之后,要经过传粉和受精,才能结出

果实和种子。即植株生长→开花→传粉→受精→结果,C 错误。

D.受精卵分裂和胚胎发育初期由卵黄提供营养。胚胎植入子宫壁后,胎儿通过胎盘和脐带,

胚胎从母体获得各种养料和氧气,并将代谢产生的二氧化碳和其他废物排入母体血液,由母

体的肾脏和呼吸系统排出。各种养料和氧气:母体→胎盘→脐带→胎儿;二氧化碳和其他废

物:胎儿→脐带→胎盘→母体排出。因此胎儿获得氧气和营养物质的途径是:母体→胎盘→

脐带→胎儿,D 正确。

故选 A。

5.人体能通过感觉器官感知外界刺激,下列表述正确的是(

)

A.人从明亮处走到暗处,瞳孔会缩小

B.人会晕车是因为内耳里感受头部位置变化的感受器过于敏感

C.手指不小心被刀片划破后会在伤口处形成痛觉

D.时间长了,腥臭味闻不出来是因为嗅觉感受器易疲劳

【答案】B

【解析】

【分析】

(1)视觉的形成过程:光线→角膜→瞳孔→晶状体→玻璃体→视网膜→视觉神经→大脑皮

层的视觉中枢→视觉。

(2)听觉的形成过程:外界声波→耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗内的听觉感受器→

听觉神经→大脑皮层的听觉中枢→听觉。

【详解】

A.光线由亮变暗,瞳孔扩大,光线由暗变亮,瞳孔缩小。因此当人从明亮处到暗处时瞳孔会

变大,故 A 错误。

B.内耳包括前庭、半规管和耳蜗三部分,前庭和半规管是位觉感受器的所在处,与身体的平

�

衡有关。前庭可以感受头部位置的变化和直线运动时速度的变化,半规管可以感受头部的旋

转变速运动,这些感受到的刺激反映到中枢以后,就引起一系列反射来维持身体的平衡。因

此当人体的半规管和前庭过度敏感,就易出现晕车、晕船,故 B 正确。

C.手指不小心被刀片划破后,痛觉会在大脑皮层的神经中枢形成,故 C 错误。

D.时间长了,腥臭味闻不出来是因为嗅觉具有适应性,故 D 错误。

故选 B。

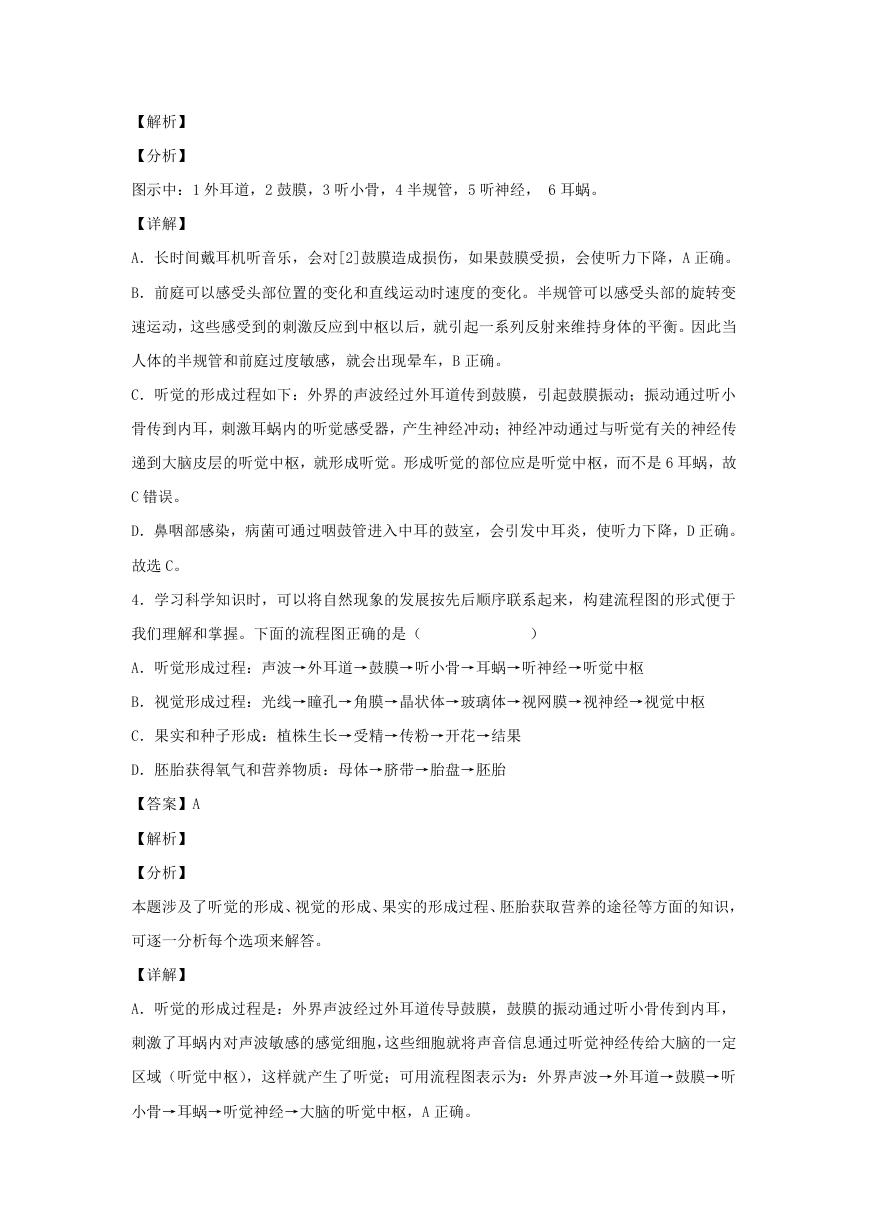

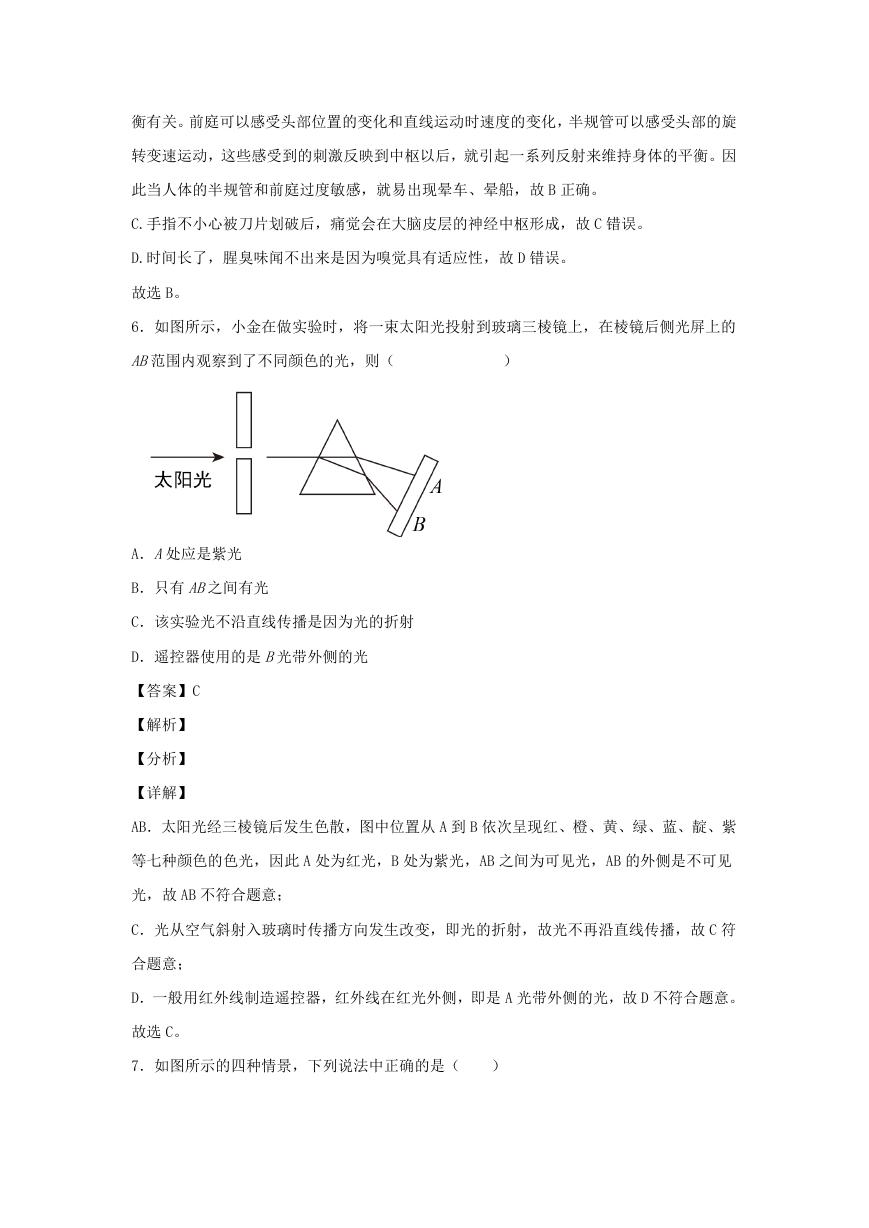

6.如图所示,小金在做实验时,将一束太阳光投射到玻璃三棱镜上,在棱镜后侧光屏上的

AB范围内观察到了不同颜色的光,则(

)

A.A处应是紫光

B.只有 AB之间有光

C.该实验光不沿直线传播是因为光的折射

D.遥控器使用的是 B光带外侧的光

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

AB.太阳光经三棱镜后发生色散,图中位置从 A 到 B 依次呈现红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫

等七种颜色的色光,因此 A 处为红光,B 处为紫光,AB 之间为可见光,AB 的外侧是不可见

光,故 AB 不符合题意;

C.光从空气斜射入玻璃时传播方向发生改变,即光的折射,故光不再沿直线传播,故 C 符

合题意;

D.一般用红外线制造遥控器,红外线在红光外侧,即是 A 光带外侧的光,故 D 不符合题意。

故选 C。

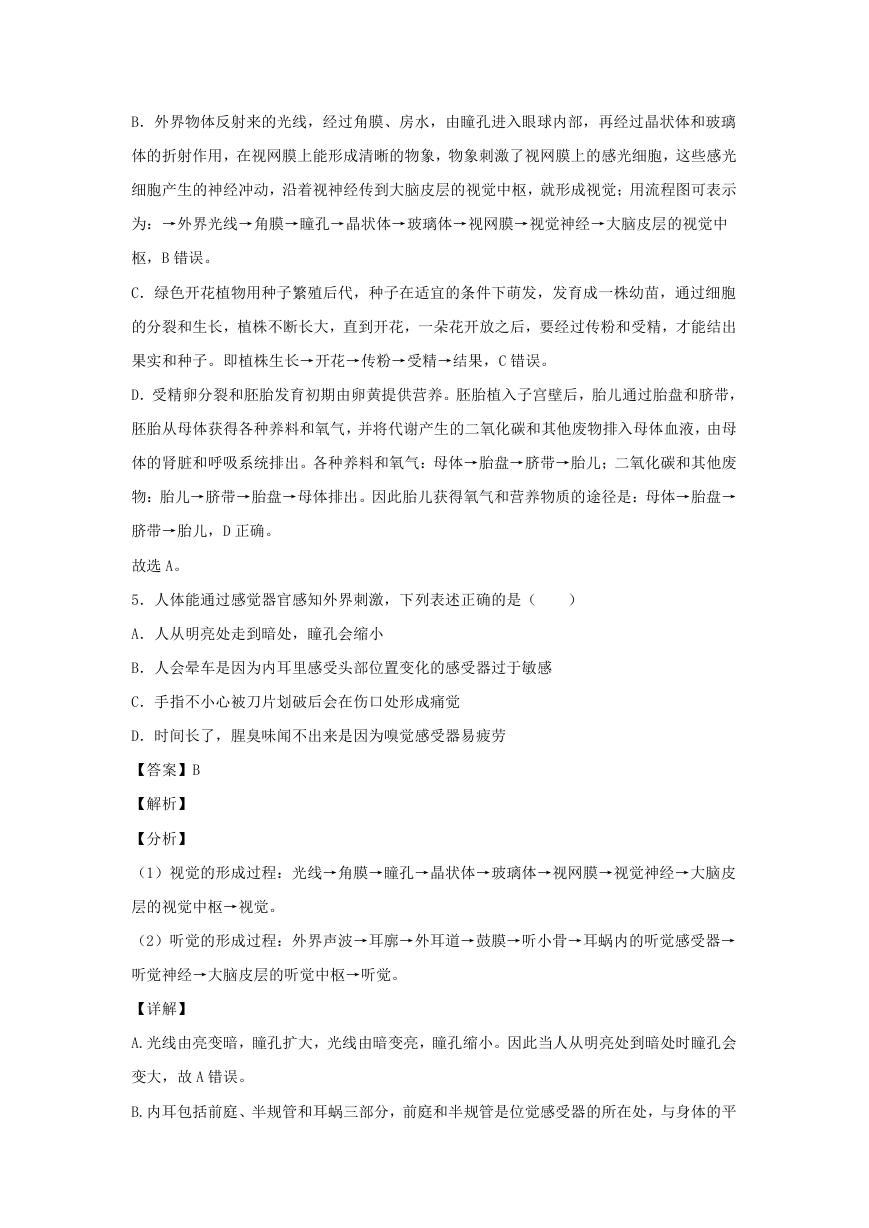

7.如图所示的四种情景,下列说法中正确的是(

)

�

A.图甲中,针孔照相机是利用凸透镜成像原理制成的

B.图乙中,小猫看到水中的鱼是光的折射形成的虚像

C.图丙中,侧面看到白纸很亮、镜子很暗,是因为光照到白纸上发生了镜面反射

D.图丁中,小芳站在平面镜前照镜子,在她向后退的过程中,她在镜中的像变小

【答案】B

【解析】

【详解】

A.小孔照相机是利用光的直线传播规律成像的,属于小孔成像,故 A 错误。

B.小猫看到水中游动的鱼是光折射形成的虚像,故 B 正确。

C.当手电筒的光正对着平面镜照射时,在平面镜上会发生镜面反射,反射光线会集中在竖

直方向,所以从侧面观察几乎没有光线进入眼睛,看到的平面镜是暗的;而光线在白纸上会

发生漫反射,反射光线射向各个方向,所以在侧面看到的白纸是亮的,故 C 错误。

D.平面镜所成的像与物体是等大的,她向后退的过程中,小芳在平面镜中像的大小不变,

故 D 错误。

故选 B。

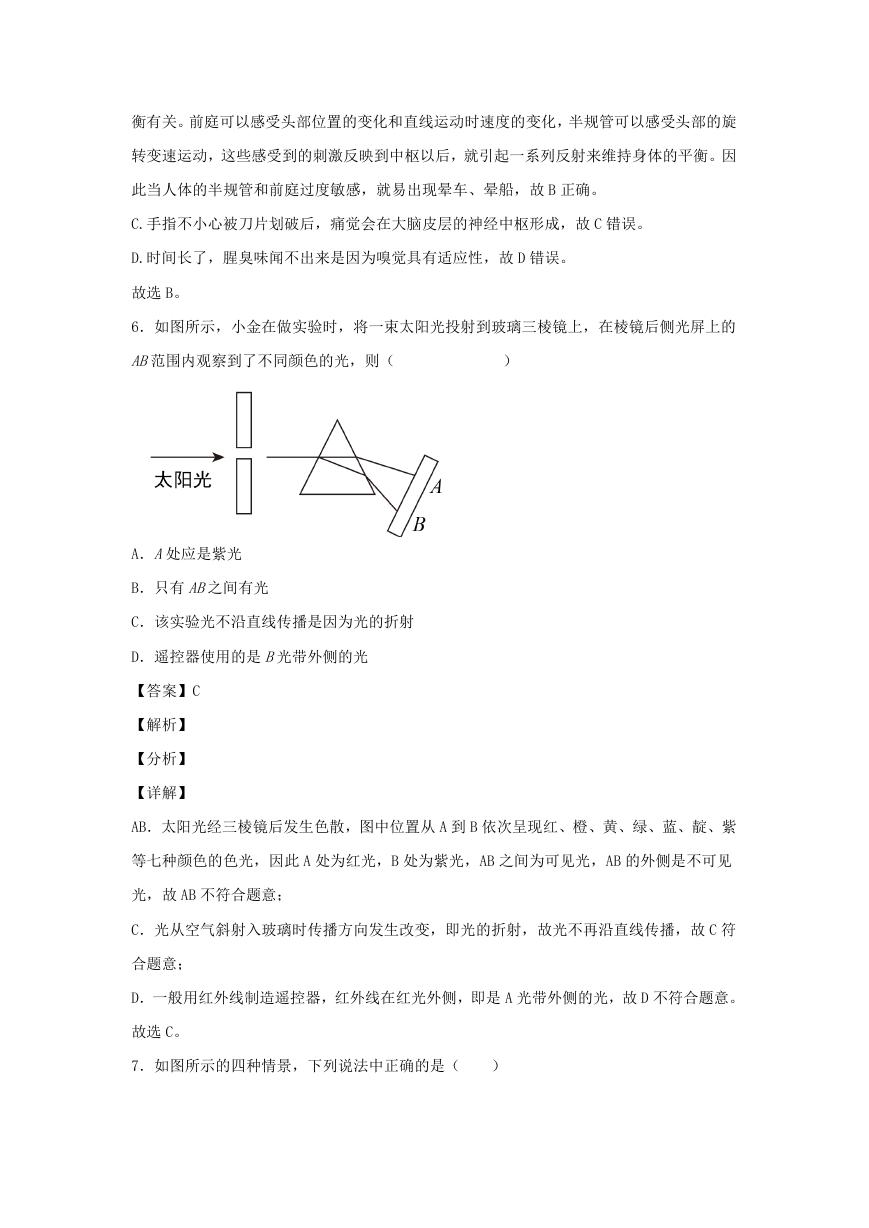

8.如图是小科探究光的反射定律的相关实验过程,其中 M 为水平放置的平面镜,E、F 为

可以绕 ON 折转的纸板。下列叙述正确的是(

)

A.图甲中∠AOP 是入射角

�

B.图甲中如果光线沿 BO 射入,可以沿 OA 射出

C.图乙中若将 F 板绕 ON 向后转,反射光线会消失

D.图甲中将入射光线沿 E 所在平面绕 O 点顺时针旋转,反射光线也随之顺时针旋转

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

A.根据图片可知,ON 为法线,AO 为入射光线,则∠AON 为入射角,故 A 错误。

B.AO 为入射光线,OB 为反射光线,根据光路的可逆性可知,图甲中如果光线沿 BO 射入,

可以沿 OA 射出,故 B 正确。

C.图乙中若将 F 板绕 ON 向后转,将不能看到反射光线,但是它并没有消失,仍然存在原

来的位置,故 C 错误。

D.图甲中,将入射光线沿 E 所在平面绕 O 点顺时针旋转,此时入射角减小。根据反射角

等于入射角可知,此时反射角也减小,那么反射光线随逆时针方向旋转,故 D 错误。

故选 B。

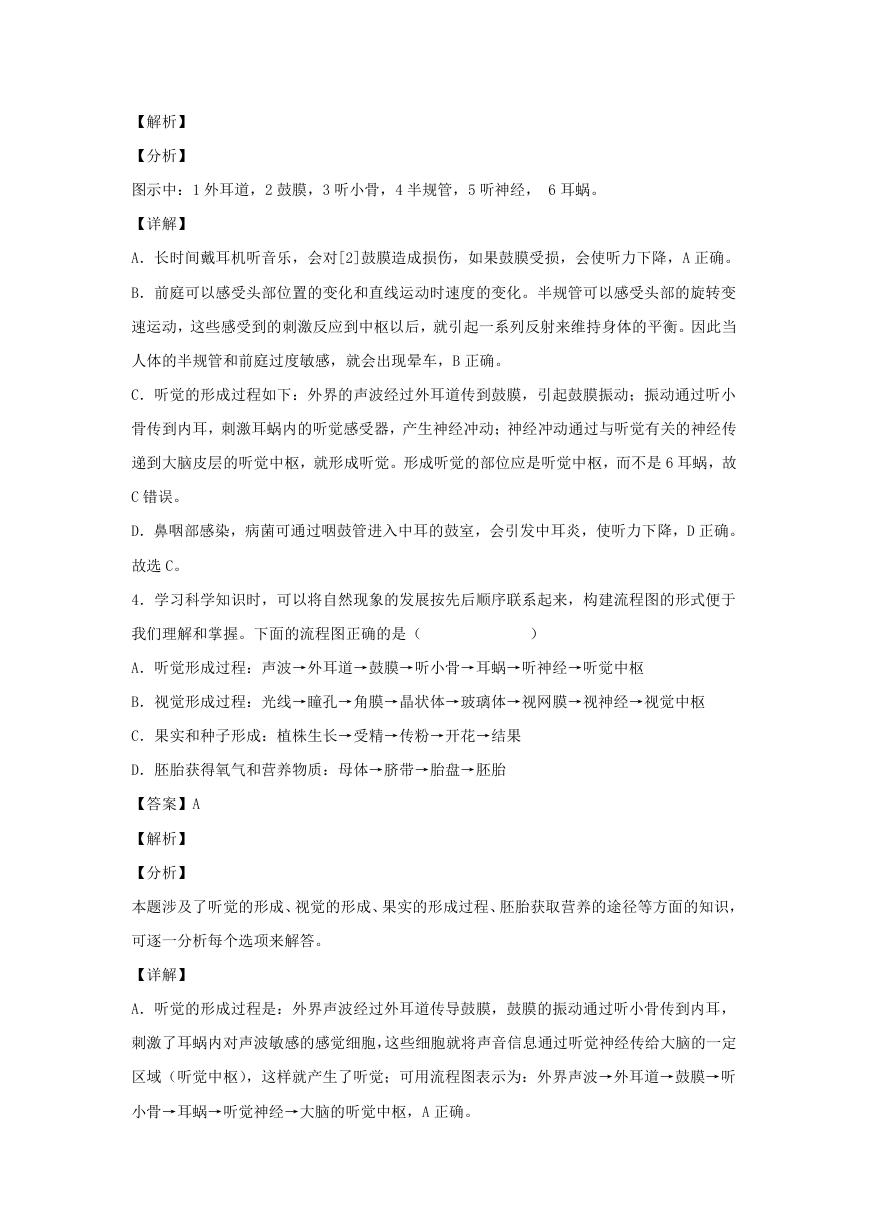

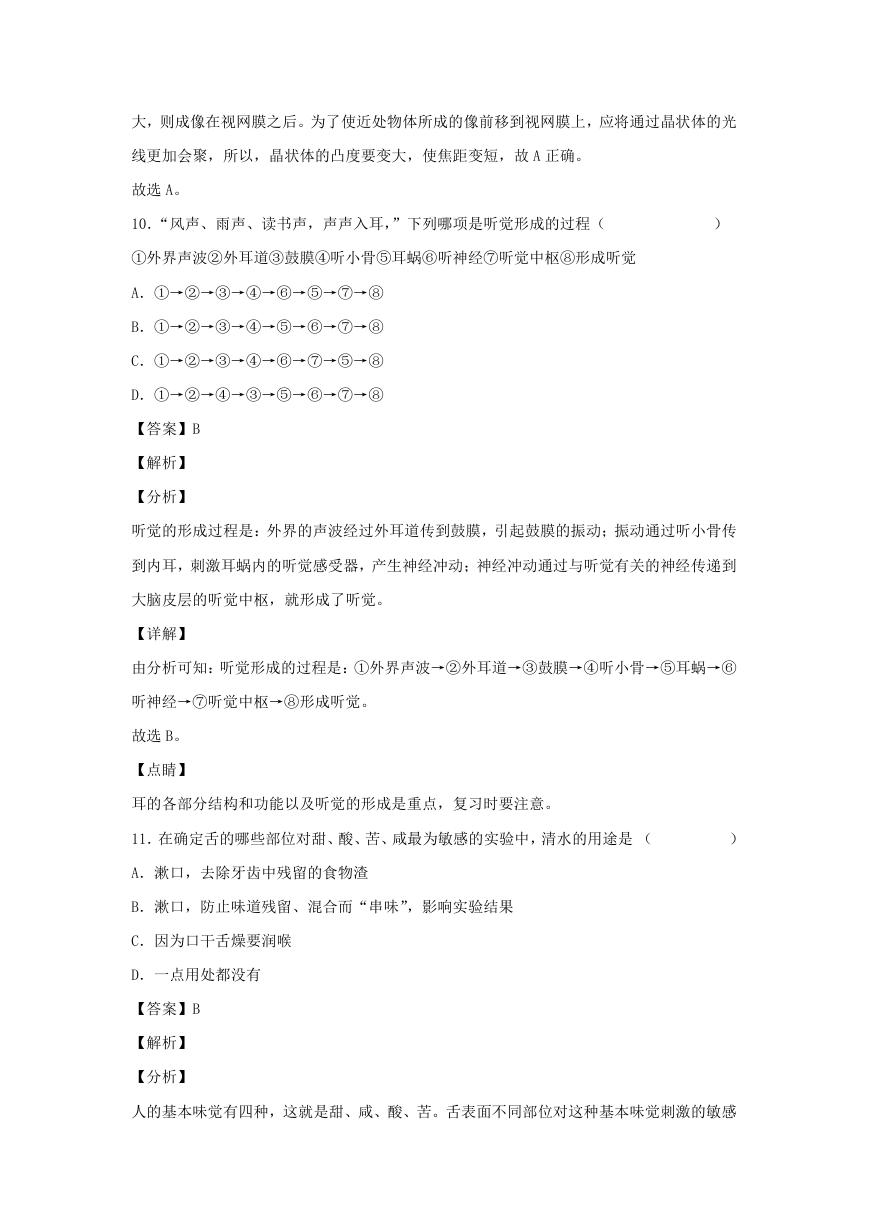

9.如图所示,当我们看远处物体时,远处物体的光线正好聚焦在视网膜上。当我们从看远

处物体改为看近处物体时(一般不小于 10cm),为了使近处物体成像在视网膜上,晶状体凸

度和焦距的变化情况分别是(

)

A.晶状体凸度变大,焦距变短

B.晶状体凸度变大,焦距变长

C.晶状体凸度变小,焦距变短

D.晶状体凸度变小,焦距变长

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

当我们看远处物体时,远处物体的光线正好聚焦在视网膜上,当我们从看远处物体改为看近

处物体时,物距减小,若晶状体的凸度和焦距不变,由凸透镜成像规律知道,此时像距会变

�

大,则成像在视网膜之后。为了使近处物体所成的像前移到视网膜上,应将通过晶状体的光

线更加会聚,所以,晶状体的凸度要变大,使焦距变短,故 A 正确。

故选 A。

10.“风声、雨声、读书声,声声入耳,”下列哪项是听觉形成的过程(

)

①外界声波②外耳道③鼓膜④听小骨⑤耳蜗⑥听神经⑦听觉中枢⑧形成听觉

A.①→②→③→④→⑥→⑤→⑦→⑧

B.①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧

C.①→②→③→④→⑥→⑦→⑤→⑧

D.①→②→④→③→⑤→⑥→⑦→⑧

【答案】B

【解析】

【分析】

听觉的形成过程是:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动;振动通过听小骨传

到内耳,刺激耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到

大脑皮层的听觉中枢,就形成了听觉。

【详解】

由分析可知:听觉形成的过程是:①外界声波→②外耳道→③鼓膜→④听小骨→⑤耳蜗→⑥

听神经→⑦听觉中枢→⑧形成听觉。

故选 B。

【点睛】

耳的各部分结构和功能以及听觉的形成是重点,复习时要注意。

11.在确定舌的哪些部位对甜、酸、苦、咸最为敏感的实验中,清水的用途是 (

)

A.漱口,去除牙齿中残留的食物渣

B.漱口,防止味道残留、混合而“串味”,影响实验结果

C.因为口干舌燥要润喉

D.一点用处都没有

【答案】B

【解析】

【分析】

人的基本味觉有四种,这就是甜、咸、酸、苦。舌表面不同部位对这种基本味觉刺激的敏感

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc