2020-2021 学年广东省深圳市龙岗区初三上学期历史期末试

卷及答案

一、单项选择题

1. 《汉谟拉比法典》规定,如果自由民租田耕种但出不生谷,则以未尽力耕耘论处,除了

照交田主谷物外,如田地荒芜,还必须”将其所荒芜之田犁粑平,交还用主。”材料表明《汉

谟拉比法典》(

)

A. 体现了古埃及的重农思想

C. 反映了古希腊的法治传统

【答案】D

【解析】

B. 捍卫自由民的利益

D. 维护土地私有制度

【详解】根据材料“除了照交田主谷物外,如田地荒芜,还必须”将其所荒芜之田犁粑平,

交还用主”,可见,这在维护土地原有主人的权益,故 D 符合题意;材料中未涉及古埃及的

重农思想,故 A 不符合题意;材料中讲述的是自由民的义务而非权利维护,故 B 不符合题意;

材料中未涉及法治问题,故 C 不符合题意;故选 D。

2. 亚历山大将大量波斯人和中亚人征入部队,鼓励马其顿人和亚洲女子结婚,允许保留波

斯宗教和社会习俗。他还在希腊和西亚实行统一币制,力图使希腊人与东方人混合为一。这

些措施(

)

A. 巩固了雅典民主政治

C. 促进了东西方的交流

【答案】C

【解析】

B. 反映了罗马帝国的扩张

D. 加速了帝国的分崩瓦解

【详解】由题干中的“他还在希腊和西亚实行统一币制,力图使希腊人与东方人混合为一”,

然后结合所学知识可知,亚历山大东征和帝国的建立促进了东西方文化的大交汇,所以 C

项符合题意;题干没有涉及雅典民主政治的内容,所以 A 项不符合题意;罗马帝国的扩张与

题干无关,所以 B 项不符合题意;帝国的分崩瓦解与题干内容无关,所以 D 项不符合题意。

故本题答案为 C。

3. 公元前 5 世纪,希腊涌现出大量表现人的力量与情感、人的形体美与精神美的文学这体

现了(

)

A. 体现了希腊迷信自大

C. 揭示了城邦政治根源

【答案】D

【解析】

B. 是资本主义发展的产物

D. 表现了人文主义的精神

【详解】根据材料“表现人的力量与情感、人的形体美与精神美的文学”,可见,文学的核

�

心表达了人文主义精神,故 D 符合题意;材料中未涉及迷信问题,故 A 不符合题意;公元前

5 世纪没有出现资本主义,故 B 不符合题意;城邦政治根源与题干无关,故 C 不符合题意;

故选 D。

4. 公元 13 世纪的西欧城市“街道仍然狭窄、紊乱而不卫生,但充满了活力,大包小包,筐

子篮子,那叫卖的小贩,风中摇曳的巨大招将,阻塞了街道。……城市活起来了,讲话了,

行动起来了。”这一现象的背景是(

)

A. 庄园制度不断强化

C. 拜占庭帝国的衰亡

【答案】D

【解析】

B. 领主加强对城市的控制

D. 城市取得一定的自治权

【详解】由题干中的“城市活起来了,讲话了,行动起来了”,然后结合所学知识可知,13

世纪,许多城市取得了一定程度的自由与特权,成为自由城市,在这样的城市里,市民是自

由人,享有财产权等权利,出现了“城市活起来了,讲话了,行动起来了”的情景,所以 D

项符合题意;题干中未涉及庄园制度的问题,所以 A 项不符合题意;领主对城市的控制是在

减弱,所以 B 项不符合题意;拜占庭帝国的衰亡与题干无关,所以 C 项不符合题意。故本题

答案为 D。

5. 土豆(马铃薯)原产于南美洲安第斯山一带,被当地印第安人培育,16 世纪传入欧洲,

17 世纪传入中国。这一史实反映了(

)

A. 南美经济高度发达

C. 三角贸易主要路线

【答案】B

【解析】

B. 世界市场逐渐形成

D. 中国已经落后西方

【详解】根据材料“土豆(马铃薯)原产于南美洲安第斯山一带,被当地印第安人培育,16

世纪传入欧洲,17 世纪传入中国”可知,材料反映的是土豆(马铃薯)在多地的传播发展,

体现了世界市场逐渐形成,B 符合题意;ACD 项材料没有体现,排除。故选择 B。

6. 中世纪欧洲大学开设艺学(含文法、修辞、逻辑,以及算术、几何、天文、乐理)、医学、

法学(含罗马法与教会法)、神学等课程,统一使用拉丁语教学。这说明中世纪大学(

)

A. 适应了社会发展需要

C. 摆脱了基督教会影响

【答案】A

【解析】

B. 拥有较大的自主权

D. 侧重民主法治教育

【详解】根据“中世纪的大学课程设置”可知,大学开设艺学(含文法、修辞、逻辑,以及

算术、几何、天文、乐理)、医学、法学(含罗马法与教会法)、神学等课程,统一使用拉丁

语教学,这体现了当时经济和社会发展的要求,故 A 符合题意;材料中未涉及大学的权利问

�

题,故 B 不符合题意;当时西欧的精神支柱是基督教,因此大学不可避免地受到基督教会的

影响,故 C 不符合题意;“法学”仅仅是众多课程之一,未说明它所占比例多,故 D 不符合

题意;故选 A。

7. 下面图示反映了哪一历史事件的影响(

)

A. 英国颁布《权利法案》

C. 法国通过《人权宣言》

【答案】A

【解析】

B. 俄国彼得一世改革

D. 美国制定 1787 年宪法

【详解】根据图示信息可知,之前国王的权利大于议会,后来国王的权利小于议会,结合所

学可知,英国资产阶级革命后,颁布了《权利法案》,限制了国王的权利,扩大了议会的权

利,故 A 符合题意;俄国彼得一世改革的领域是农奴制而非中央权利,故 B 不符合题意;《人

权宣言》的目的在于,以法律形式确定启蒙思想家主张的“主权在民”、自由、平等、安全

和反抗压迫、法律面前人人平等。私有财产神圣不可侵犯和“天赋人权”等观念,并以此作

为建立资本主义社会的基本原则。要求从根本上否定并摧毁封建君主专制制度和封建等级制

度,故 C 不符合题意;美国制定 1787 年宪法不存在国王和议会的关系,故 D 不符合题意;

故选 A。

8. 有学者认为,牛顿开启了工业革命的大门。这是因为牛顿的学说(

)

A. 体现了民主自由思想

C. 提出了物竞天择理论

【答案】B

【解析】

B. 构建了经典力学体系

D. 抨击了君主专制统治

【详解】题目中“牛顿开启了工业革命的大门”可知此项成就与牛顿有关,构建了经典力学

体系是牛顿的贡献,英国科学家牛顿是近代自然科学的奠基人之一,在力学上,牛顿建立了

完整的力学理论体系,其中,力学三定律,也称“牛顿三定律”,对近代自然科学的发展影

响最大,B 符合题意;体现了民主自由思想与牛顿的学说无关,A 排除;达尔文提出了物竞

天择理论,C 排除;抨击了君主专制统治与“牛顿开启了工业革命的大门”不符,D 排除。

故选择 B。

9. “帆船被大规模取代,人口大规模跨国流动,电气、石油和化工成为最重要的行业,各

�

国政府的公开声明立即可被其他政府得知…”这一情形最早出现于(

)

A. 18 世纪 60 年代

C. 19 世纪 70 年代

【答案】C

【解析】

B. 19 世纪 30 年代

D. 20 世纪 30 年代

【详解】根据题干信息“各国政府的公开声明立即可被其他政府得知”结合所学知识可知,

19 世纪 70 年代,经过不断完善的发电机进入生产领域。电力开始作为动力带动机器。在各

国发明家的共同努力下,发电机、电动机、电焊、电钻、电话、电车、电报等纷纷问世,世

界由此进入“电气时代”。故 C 正确,ABD 错误。综上故选 C。

10. 机器生产广泛应用后,欧洲大量手工业者破产,英法等国失业人数不断增长。各国工厂

主借机压低工资,榨取工人劳动价值。这一现象(

)

A. 引发了欧洲资产阶级革命

B. 解释了启蒙运动社会根源

C. 推动了马克思主义的诞生

D. 缓和了资本主义社会矛盾

【答案】C

【解析】

【详解】由题干中的“机器生产广泛应用后,欧洲大量手工业者破产,英法等国失业人数不

断增长……”,然后结合所学知识可知,随着工业革命的发展,资产阶级越来越富有,工人

的待遇却很差,19 世纪三四十年代,工人运动在欧洲蓬勃兴起,他们迫切需要革命理论的

指导,推动了马克思主义的诞生,所以 C 项符合题意;欧洲资产阶级革命与题干所述现象无

关,所以 A 项不符合题意;启蒙运动的根源是腐朽落后的封建制度,所以 B 项不符合题意;

加剧了资本主义社会矛盾,而不是缓和矛盾,所以 D 项不符合题意。故本题答案为 C。

11. “我(林肯)正式命令并宣告……所有作为黑奴的人现在和今后永远获得自由;合众国

政府包括海陆军当局在内,将承认并保持上述人们的自由。”这一宣言(

)

A. 加速了美国内战爆发

C. 扭转了南北战争局势

【答案】C

【解析】

B. 削弱了北方军事力量

D. 维护了种植园主利益

【详解】“我(林肯)正式命令并宣告……所有作为黑奴的人现在和今后永远获得自由;合

众国政府包括海陆军当局在内,将承认并保持上述人们的自由。”反映的是《解放黑人奴隶

宣言》,这一宣言扭转了南北战争局势,C 符合题意;《解放黑人奴隶宣言》是在南北战争爆

发后发表,A 排除;《解放黑人奴隶宣言》的发表加强了北方军事力量,B 排除;《解放黑人

奴隶宣言》损害了种植园主利益,D 排除。故选择 C。

12. 19 世纪中期,日本遭遇了巨大的生存危机,“出人意料的是它将此作为自己弃旧图新、

迎头赶上的历史机遇。”日本“弃旧图新”指的是(

)

�

A. 大化改新

B. 明治维新

C. 光荣革命

D. 农奴制

改革

【答案】B

【解析】

【详解】根据所学知识可知,19 世纪中期,美国舰队入侵日本,随后,迫使日本签订不平

等条约,幕府统治发生动摇,1868 年,明治政府开始实行一系列改革,以西方为榜样,全

面改造日本,史称“明治维新”,进行“弃旧图新”,所以 B 项符合题意;大化改新使日本

发展成为一个中央集权制的封建国家,所以 A 项不符合题意;英国 1688 年发生“光荣革命”,

所以 C 项符合题意;1861 年俄国进行农奴制改革,推动俄国走上资本主义的道路,所以 D

项不符合题意。故本题答案为 B。

13. 1914 年秋,英国外交大臣格雷伯感慨地说:“灯光正在整个欧洲熄灭。”格雷伯感慨

的原因是(

)

A. 巴黎公社运动的开展

C. 殖民体系的彻底瓦解

【答案】D

【解析】

B. 苏维埃政权广泛建立

D. 第一次世界大战爆发

【详解】根据“1914 年”结合所学知识可知,1914 年第一次世界大战爆发,D 符合题意;

巴黎公社是在 1871 年爆发,A 排除;苏维埃政权建立是在 1917 年,B 排除;殖民体系的彻

底瓦解是在 20 世纪末,C 排除。故选择 D。

14. 在经历了几年精疲力竭的僵持之后,1917 年同盟国与协约国“重新鼓起继续战争的勇

气”,协约国的“勇气”主要来自(

)

A. 西线取得突破

C. 俄国爆发革命

【答案】B

【解析】

B. 美国加入战争

D. 坦克投入使用

【详解】结合所学可知,美国于 1917 年参战,美国是当时经济、政治和军事强国,它的加

入增强了协约国的实力,故 B 符合题意;1914 年 8 月 2 日,德军占领卢森堡。8 月 4 日,入

侵比利时。8 月 21~24 日,在沙勒罗瓦和蒙斯战役中,德军打败英法军队,法军全线败退,

德军距巴黎仅 15 千米,法国政府迁往波尔多。法军暂时失败,却保存了主力。9 月 5~10 日,

法、德两军进行马恩河大战,双方投入兵力 150 余万人,德军战败。故 A 不符合题意;俄国

爆发革命后退出了一战相对削弱了协约国的实力,故 C 不符合题意;一战中协约国一直有坦

克的使用,故 D 不符合题意;故选 B。

15. 1914—1918 年期间,德国、英国、法国、美国等国家纷纷成立“战时工业委员会”、

“战时工业局”等机构,对国民经济实行全面的管制和监督。这些措施(

)

�

A. 意在防范经济危机

C. 促进了贸易与合作

【答案】D

【解析】

B. 借鉴了苏联经验

D. 加剧了资本垄断

【详解】由题干中的“1914—1918 年期间”“对国民经济实行全面的管制和监督”,然后

结合所学知识可知,一战期间,为了集中人力、物力以及财力投入战争,实施国家管控经济,

这就加剧了资本的垄断,所以 D 项符合题意;一战期间,这一举措是为了进行战争的需要,

不是意在防范经济危机,所以 A 项不符合题意;苏联是在 1926 年开始实行社会主义工业化,

实行计划经济,所以 B 项不符合题意;对国民经济实行全面的管制和监督,不会促进贸易与

合作,所以 C 项不符合题意。故本题答案为 D。

16. 列宁认为:“靠凡尔赛和约来维系的整个国际体系和国际秩序,是建立在火山之上的,”

这是因为该和约(

)

A. 凸显美国核心地位

C. 维护德日两国霸权

【答案】D

【解析】

B. 拒绝中苏两国参与

D. 体现瓜分掠夺本质

【详解】依据所学可知,1919 年 1 月到 6 月,一战战胜国与战败国之间在巴黎召开和平会

议。英法美操纵了会议,会议签订了对德国的《凡尔赛条约》,这是战胜国对战败国的掠夺,

德国丧失领土和全部海外殖民地、被限制军备、承担巨额赔款。没有触动战败国军国主义根

子,却激起战败国对《凡尔赛条约》的愤怒和复仇的情绪,帝国主义的侵略特征和战胜国内

部分赃不均,势必引起国际政治力量的重新组合,所以该和约体现瓜分掠夺本质,D 项符合

题意;而 ABC 三项均表述不正确,与史实不符,排除。故选 D。

17. 在 1933 年 6 月举行的伦敦世界经济会议上,罗斯福力图拆除各国关税壁垒,取消英帝

国特惠制度,同时还着眼于改善美苏关系,关注打开苏联市场的可能性。这表明美国(

)

A. 已经摆脱经济危机影响

C. 利用全球市场谋取利益

【答案】C

【解析】

B. 奉行自由放任的经济政策

D. 学习苏联的计划经济模式

【详解】据题干并结合所学知识可知,1929 年经济大危机从美国开始并席卷全世界,为消

除经济危机,美国总统罗斯福实行新政。罗斯福不但要拆除各国的关税壁垒,还要打开苏联

的市场,为的是摆脱经济危机,因此罗斯福的目光是放眼全球市场,为的是替美国获得利益,

C 符合题意;1933 年没有摆脱经济危机,A 错误;罗斯福实行国家垄断资本主义,B 错误;D

在材料中不能体现,排除;故选 C。

18. 1938 年 10 月 5 日,丘吉尔在英国下院演说:“我们未经战争就遭受了一次可耻的失

�

败……其后果只会刺激对方更为凶狠的野心。”丘吉尔的演说针对的是(

)

A. 华盛顿体系的建立

C. 慕尼黑协定的签署

【答案】C

【解析】

B. 卢沟桥事变的发生

D. 珍珠港事件的爆发

【详解】由“1938 年,我们未经战争就遭受了一次可耻的失败……其后果只会刺激对方更

为凶狠的野心。”判断,演讲针对的是慕尼黑阴谋,1938 年 9 月,英、法、德、意四国首

脑在慕尼黑举行会议,在没有捷克斯洛伐克代表参加的情况下,签订了把捷克斯洛伐克的苏

台德区割给德国的“慕尼黑协定”,作为交换德国向苏联进攻的条件。历史上把这种牺牲弱

小国家利益、企图引开祸水的做法称为“慕尼黑阴谋”。故 C 符合题意;一战后(1919-1920

年)。通过巴黎和会和华盛顿会议,帝国主义列强建立了“凡尔赛-华盛顿体系”,它确立了

帝国主义在欧洲、西亚、非洲、东亚以及太平洋地区的统治秩序,是一战后帝国主义国家重

新瓜分世界,奴役殖民地半殖民地的体系。与材料时间不符,故 A 不符合题意;卢沟桥事变

的发生的时间是 1937 年,与材料时间不符,故 B 不符合题意;珍珠港事件的爆发的时间是

1941 年,与材料时间不符,故 D 不符合题意;故选 C。

19. 据日本统计,日军在二战中共伤亡 195 万人,其中在中国战场伤亡 133 万人;被击毙的

日军总数约 71.6 万人,其中在中国战场被击毙 44.6 万人;战败后向中国投降的日军达 128.3

万人,约占在海外投降日军的半数。这表明(

)

A. 中国抗战贡献突出

C. 日本军事实力落后

【答案】A

【解析】

B. 中国军队孤军奋战

D. 盟军缺乏协同作战

【详解】根据材料“日军在二战中共伤亡 195 万人,其中在中国战场伤亡 133 万人;被击毙

的日军总数约 71.6 万人,其中在中国战场被击毙 44.6 万人;战败后向中国投降的日军达

128.3 万人,约占在海外投降日军的半数。”结合所学知识可知,材料反映的是中国抗战贡

献突出,A 符合题意;BCD 项表述与史实不符,排除。故选择 A。

20. “苏美英三大国领袖同意……1.外蒙古的现状须予维持。2.……俄国以前权益须予恢

复,即:甲、库页岛南部及邻近一切岛屿交还苏联;乙、大连商港须国际化,苏联在该港的

优越权益须予以保证……”材料表明《雅尔塔协定》(

)

A. 损害了中国主权

C. 开启了冷战对峙

【答案】A

【解析】

B. 协调了对德作战

D. 体现了平等协作

【详解】由题干中的“外蒙古的现状须予维持……大连商港须国际化,苏联在该港的优越权

�

益须予以保证”这表明《雅尔塔协定》推行大国强权政治,无视小国,弱国利益,英美以牺

牲中国主权为代价督促苏联参加对日作战,所以 A 项符合题意;协调了对日作战,而不是对

德,所以 B 项不符合题意;杜鲁门主义的出台,开启了冷战对峙局面,所以 C 项不符合题意;

体现了不平等,而不是平等协作,所以 D 项不符合题意。故本题答案为 A。

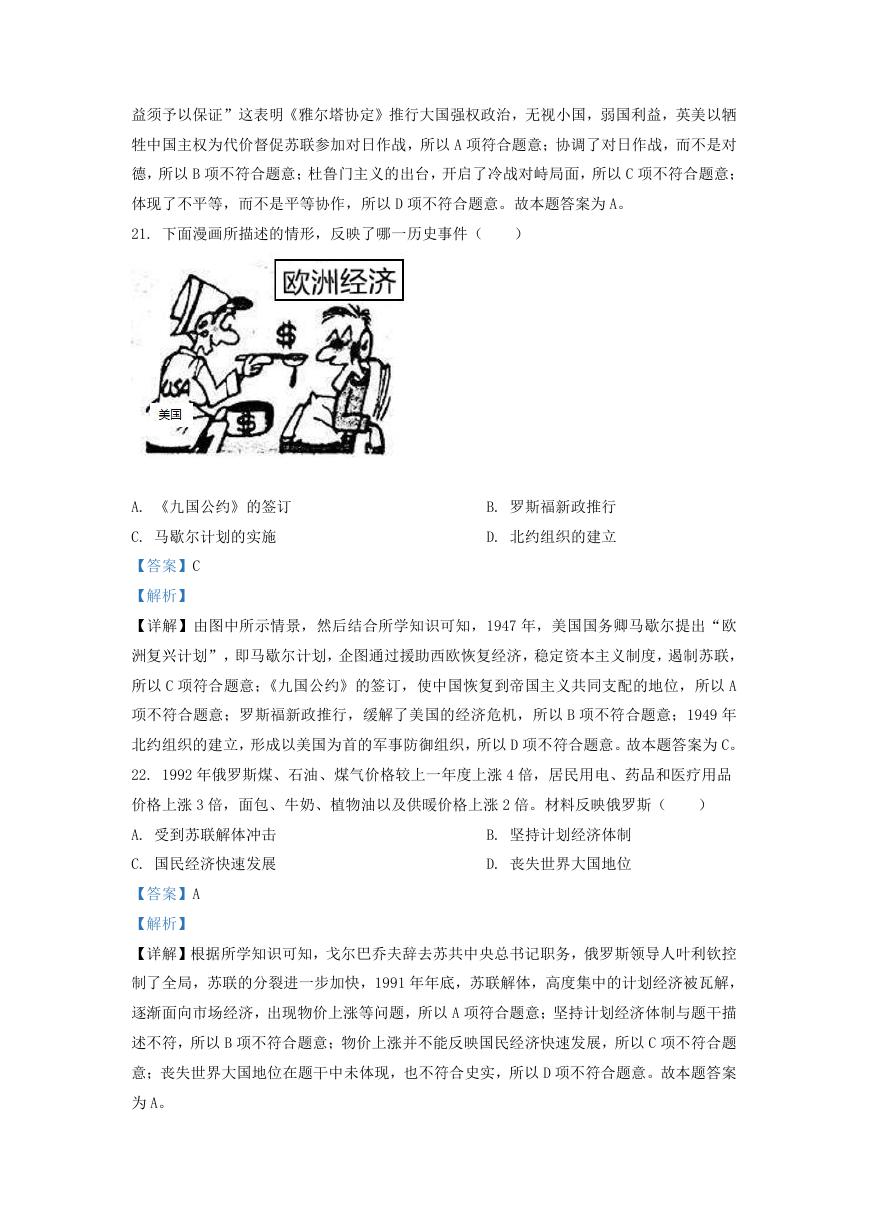

21. 下面漫画所描述的情形,反映了哪一历史事件(

)

A. 《九国公约》的签订

C. 马歇尔计划的实施

【答案】C

【解析】

B. 罗斯福新政推行

D. 北约组织的建立

【详解】由图中所示情景,然后结合所学知识可知,1947 年,美国国务卿马歇尔提出“欧

洲复兴计划”,即马歇尔计划,企图通过援助西欧恢复经济,稳定资本主义制度,遏制苏联,

所以 C 项符合题意;《九国公约》的签订,使中国恢复到帝国主义共同支配的地位,所以 A

项不符合题意;罗斯福新政推行,缓解了美国的经济危机,所以 B 项不符合题意;1949 年

北约组织的建立,形成以美国为首的军事防御组织,所以 D 项不符合题意。故本题答案为 C。

22. 1992 年俄罗斯煤、石油、煤气价格较上一年度上涨 4 倍,居民用电、药品和医疗用品

价格上涨 3 倍,面包、牛奶、植物油以及供暖价格上涨 2 倍。材料反映俄罗斯(

)

A. 受到苏联解体冲击

C. 国民经济快速发展

【答案】A

【解析】

B. 坚持计划经济体制

D. 丧失世界大国地位

【详解】根据所学知识可知,戈尔巴乔夫辞去苏共中央总书记职务,俄罗斯领导人叶利钦控

制了全局,苏联的分裂进一步加快,1991 年年底,苏联解体,高度集中的计划经济被瓦解,

逐渐面向市场经济,出现物价上涨等问题,所以 A 项符合题意;坚持计划经济体制与题干描

述不符,所以 B 项不符合题意;物价上涨并不能反映国民经济快速发展,所以 C 项不符合题

意;丧失世界大国地位在题干中未体现,也不符合史实,所以 D 项不符合题意。故本题答案

为 A。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc