2023-2024 学年江苏省南京市九年级上学期历史 12 月月考

试题及答案

一、单项选择题(本大题共 25 题,每题 1 分,共 25 分。)

1. 当 1857 年爆发反对英国统治的起义时,不仅英国军队,而且还有印度人也前去镇压。伦

敦《泰晤士报》的记者惊讶地报道了这一事实:“所有这些男人、妇女和孩子都兴高采烈地

涌向勒克瑙,去帮助欧洲人制服他们的兄弟。”据此可知(

)

A. 印度民族大起义不得人心

B. 亚洲民族解放运动范围广影响深

C. 印度民族独立意识尚未真正形成

D. 泰晤士报的报道真实可信

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料“当 1857 年爆发反对英国统治的起义时,不仅英国军队,而且还有印度

人也前去镇压”,可见,印度的起义反抗侵略者并未得到多数民众的支持,可见,印度民众

的民族意识尚未形成,故 C 符合题意;印度民族大起义不得人心,说法过于绝对,故 A 不符

合题意;在材料中未涉及亚洲的解放运动发展状况,故 B 不符合题意;根据题干信息无法判

别泰晤士报的报道的真实性,故 D 不符合题意;故选 C。

2. “他宣布解放黑人奴隶,承诺胜利后分给起义士兵土地,并且率领队伍打败西班牙军队,

最终带领人民获得解放。”“他” 是( )

A. 玻利瓦尔

B. 章西女王

C. 亚历山大二世

D. 林肯

【答案】A

【解析】

【详解】根据所学可知,在拉丁独立战争,玻利瓦尔宣布解放黑人奴隶,承诺胜利后分给起

义士兵土地,并且率领队伍打败西班牙军队,最终带领人民获得解放,A 项正确;章西女王

反对英国的殖民统治, 亚历山大二世进行农奴制改革, 林肯打败南方的分裂势力,排除

BCD 三项。故选 A 项。

3. 青岛西海岸新区某校“大地”史学社准备主编一期美篇。同学们搜集了有关“玻利瓦

尔”、“甘地”、“纳米比亚独立”、“巴拿马收回运河区主权”等资料,这期美篇最恰当

的主题是

A. “亚洲殖民地人民的抗争

B. 动荡不安的国际局势

C. 亚非拉的民族解放运动

D. 西方列强的殖民扩张

�

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】玻利瓦尔是拉美独立运动的领导者。1816 年以后的十年间,玻利瓦尔领导了起义

军队,英勇作战,横扫南美大陆的西班牙军队,解放了西班牙在南美的殖民地。南美解放运

动中的玻利瓦尔被誉为“南美的解放者”。1920 年,甘地号召印度民众开展非暴力不合作

运动。内容包括:抵制在殖民政府和法院中工作;拒绝在英国学校读书;提倡手工纺织以抵

制英国商品;拒绝纳税;等等。群众斗争掀起一波又一波的浪潮,1922 年发生了农民焚烧

警察局的事件,甘地认为这超出了非暴力不合作运动的范围,决定停止运动。1990 年纳米

比亚独立,标志着所有非洲国家都摆脱了殖民主义的枷锁。20 世纪六七十年代,巴拿马人

民为从美国手中收回巴拿马运河的主权,展开不懈的斗争,70 年代后期起,逐步收回运河

区海关、邮政、司法等权力,到 1999 年底,终于收回运河的全部主权。据“玻利瓦尔”、”

甘地”、“纳米比亚独立”、“巴拿马收回运河区主权”等资料及所学知识可知,这体现了

亚非拉的民族解放运动。故题干这期美篇最恰当的主题是亚非拉的民族解放运动。

4. 关于 1861 年农奴制改革的评价不正确的是(

)

A. 是沙皇政府和地主勾结起来对农民的双重敲诈掠夺

B. 改革保留了大量封建残余

C. 是俄国近代历史上的重要转折点

D. 其目的是为了推动俄国资本主义的发展

【答案】D

【解析】

【详解】本题是逆向选择题。根据所学,俄国的农奴制改革是为了维护沙皇的统治,而不是

为了发展资本主义,D 项符合题意,选择 D 项;结合所学可知,改革是沙皇政府和地主勾结

起来对农民的双重敲诈掠夺,改革保留了大量封建残余。但农奴制改革是俄国历史上的一个

重要转折点。改革废除了农奴制,促使社会的各个方面出现了新的气象,客观上推动俄国走

上了发展资本主义的道路。排除 ABC 项。故选 D 项。

5. 1862 年,林肯说:“在我的一生中,从来没有比此刻签署这个文件时更加坚信自己是正

义的。”他签署“这个文件”的根本目的是(

)

A. 争取国家独立

B. 维护国家统一

C. 解放黑人奴隶

D. 促进资

本主义发展

�

【答案】B

【解析】

【详解】根据所学知识可知,美国南北战争期间,林肯签署《解放黑人奴隶宣言》的根本目

的就是为了维护国家统一,B 项正确;当时美国早已独立,排除 A 项;解放黑人奴隶是《解

放黑人奴隶宣言》的内容,是维护国家统一的手段,而非目的,排除 C 项;促进资本主义发

展是美国内战这场资产阶级革命的作用而非目的,排除 D 项。故选 B 项。

6. 下列四个历史名词中,名副其实的一项是(

)

A. 倒幕运动

B. 黑三角贸易

C. 印第安人

D. 阿拉伯

数字

【答案】B

【解析】

【详解】结合所学知识可知,16 世纪开始的“黑三角贸易”即奴隶贸易,欧洲奴隶贩子从

本国出发装载盐、布匹、朗姆酒等,在非洲换成奴隶沿着所谓“中央航路”通过大西洋,在

美洲换成糖、烟草和稻米等种植园产品以及金银和工业原料返航。在欧洲西部、非洲的几内

亚湾附近、美洲西印度群岛之间,航线大致构成三角形状,由于被贩运的是黑色人种,故又

称“黑三角贸易”。名副其实,B 项正确;明治维新前,在日本,以中下级武士为主体的改

革派中心在西南部经济较发达的萨摩、长州、土佐、肥前四德川幕府时期社会现状藩。他们

逐渐认识到自己国家的落后民族的危机,提出“尊王攘夷”的口号,实质是推翻幕府统治,

自下而上的资产阶级运动,A 项不是名不副实的事件,排除 A 项;印第安人是哥伦布对美洲

土著居民的称呼,不是名不副实的事件,排除 C 项;阿拉伯数字是古印度人发明的,不是名

不副实的事件,排除 D 项。故选 B 项。

7. 日本明治维新时期,人们争穿洋服,食牛肉,以为时髦;官员着礼服,佩绶带,俨然洋

人。这反映了明治维新的特点是(

)

A. 立足本土文化

C. 军国主义浓厚

【答案】B

【解析】

B. 以西方为榜样

D. 改革比较彻底

【详解】由材料“日本明治维新时期,人们争穿洋服,食牛肉,以为时髦;官员着礼服,佩

绶带,俨然洋人。”可知,材料反映了明治维新的特点是以西方为榜样。十九世纪六十年代,

明治政府开始实行一系列改革,以西方为榜样,全面改造日本。在社会生活上,提倡“文明

�

开化”,向西方学习,改造日本教育、文化和生活方式,B 项正确;立足本土文化、军国主

义浓厚不是明治维新的特点,排除 AC 项;明治维新改革不彻底,排除 D 项。故选 B 项。

8. “工业革命的第二阶段大致始于 19 世纪六七十年代,一直持续到 20 世纪初。……是在

近代科学理论的指导下兴起和发展起来的,因此取得了比第一阶段更多、更重要的成果。”

据此“第二阶段”的特点是(

)

A. 技术发明源于生产实践

B. 科学理论推动技术发明

C. 社会根本矛盾发生变化

D. 技术发明英国一枝独秀

【答案】B

【解析】

【详解】根据题干材料“工业革命的第二阶段……是在近代科学理论的指导下兴起和发展起

来的,因此取得了比第一阶段更多、更重要的成果。”可知,科学理论推动技术发明,B 项

正确;第一次工业革命技术发明是源于生产实践,排除 A 项;材料没有体现出社会根本矛盾

的变化,资本主义社会的根本矛盾一直是资产阶级和无产阶级之间的矛盾,排除 C 项;材料

没有特别体现出技术发明英国一枝独秀,排除 D 项。故选 B 项。

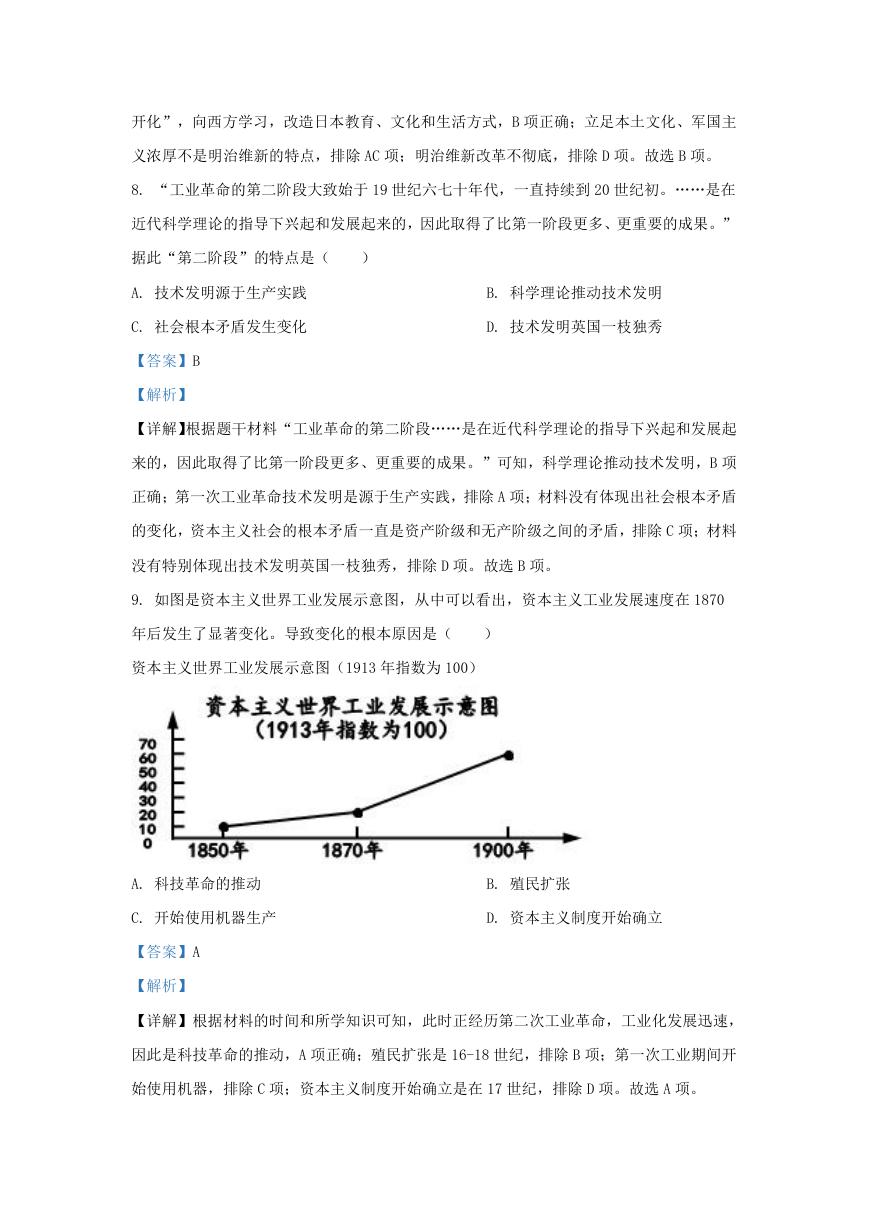

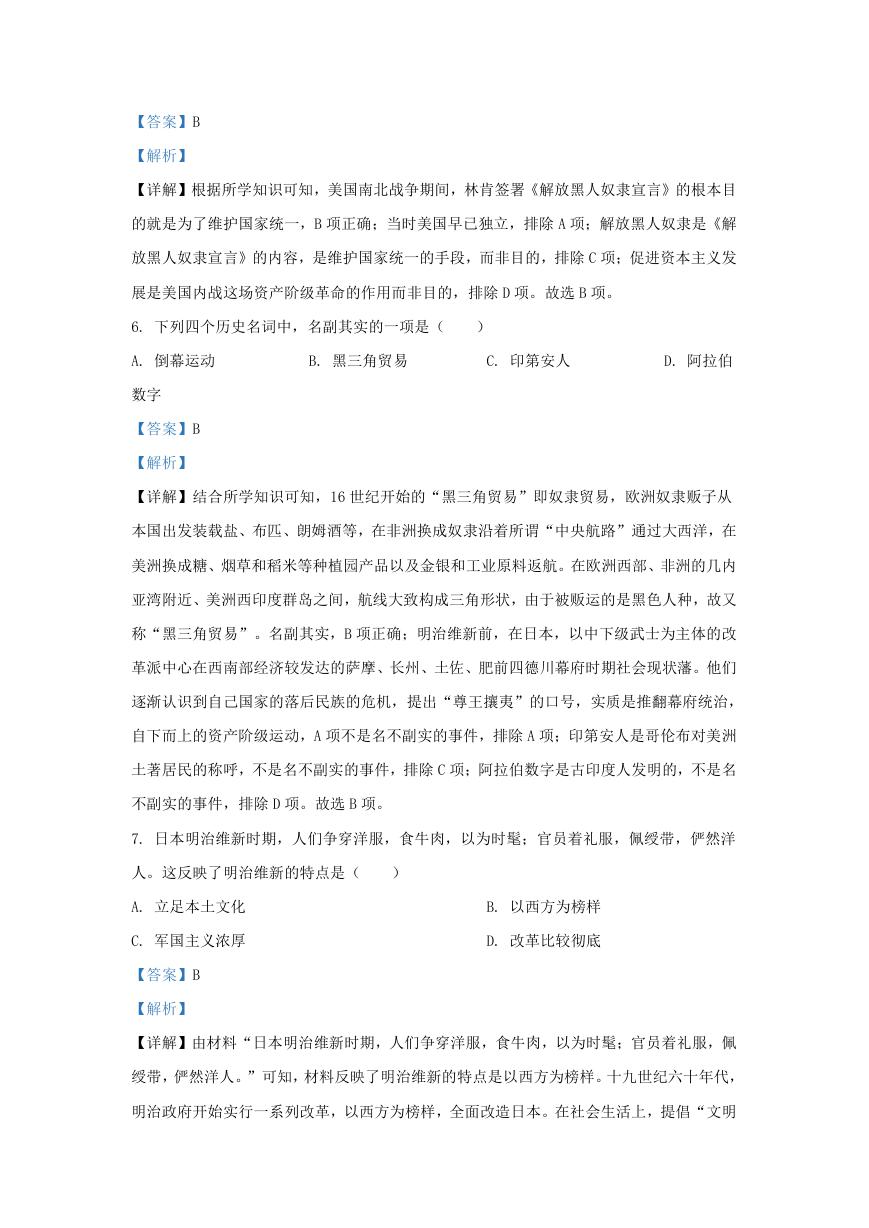

9. 如图是资本主义世界工业发展示意图,从中可以看出,资本主义工业发展速度在 1870

年后发生了显著变化。导致变化的根本原因是(

)

资本主义世界工业发展示意图(1913 年指数为 100)

A. 科技革命的推动

C. 开始使用机器生产

【答案】A

【解析】

B. 殖民扩张

D. 资本主义制度开始确立

【详解】根据材料的时间和所学知识可知,此时正经历第二次工业革命,工业化发展迅速,

因此是科技革命的推动,A 项正确;殖民扩张是 16-18 世纪,排除 B 项;第一次工业期间开

始使用机器,排除 C 项;资本主义制度开始确立是在 17 世纪,排除 D 项。故选 A 项。

�

10. 19 世纪后 30 年,西方某国钢铁企业的数量减少了近 140 个,而工人总数却增加了近两

万人,产量增加了近 3000 万吨,投资额增长了近五倍。这一变化主要反映(

)

A. 经济大危机不可避免

B. 第二次工业革命的开始

C. 列强之间的竞争减弱

D. 生产和资本的高度集中

【答案】D

【解析】

【详解】依据题干“19 世纪后 30 年,”可知,处于第二次工业革命时期,“西方某国钢铁

企业的数量减少了近 140 个,而工人总敬数却增加了近两万,产量增加了近 3000 万吨,投

资额增长了近五倍”,结合所学可知,第二次工业革命时期随着经济的迅猛发展,出现了生

产和资本的高度集中,出现了垄断和垄断组织,工业生产进入垄断制、公司制等大企业时代,

这才出现题干中的现象,D 项正确;题干反映的是生产组织形式的变化,与经济大危机发生

无关,排除 A 项;第二次工业革命的开始,是生产组织形式的变化的原因,与题干主旨不符,

排除 B 项;题干反映的是生产组织形式的变化,没有体现列强之间的竞争减弱,排除 C 项。

故选 D 项。

11. 主要资本主义国家从自由资本主义过渡到帝国主义是在(

)

A. 工业革命时期

B. 19 世纪六七十年代

C. 第一次世界大战时期

D. 19 世纪末 20 世纪初

【答案】D

【解析】

【详解】第二次工业革命促进了生产力的发展,极大地改善了人们的生活,使欧美资本主义

国家取得了跨越式的发展,成为工业化强国,在经济发展的基础上,主要资本主义国家出现

了垄断组织,19 世纪末 20 世纪初,资本主义由自由资本主义向帝国主义即垄断资本主义过

渡,D 正确,B 排除;工业革命时期主要资本主义国家进入自由资本主义阶段,A 排除;第

一次世界大战是 1914-1918 年,此前主要资本主义国家已经过渡到帝国主义阶段,C 排除。

故选 D。

12. 狄更斯对 19 世纪 50 年代工业化的影响是这样描述的“这是最好的时代,也是最坏的时

代”以下能印证他的观点的有( )

①大众教育开始推广

②工业化推动了城市化的进程

③工业化带来了环境的变化和贫富分化加剧

�

④工业化导致人民文化水平下降⑤社会保障制度的建立

A. ①②③④

B. ①②③

C. ②③④

D.

①②③⑤

【答案】B

【解析】

【详解】①依据题干“19 世纪 50 年代”,结合所学知识当时为了适应工业化发展的需要,

欧洲国家开始推广大众化教育,法国和德国最早建立起国家教育体系,1802 年,法国通过

法律开设政府资助的中等学校,故①正确;19 世纪 50 年代工业革命完成,工业化推动了城

市化的进程是工业革命的影响,②正确;环境污染与贫富分化加剧是工业化带来的严重的社

会问题,工厂排放大量的废气和废水,严重污染了大气和河流,影响着人们的身体健康,此

外资本家攫取了大部分社会财富,他们日益富裕,广大工人却相对贫困,故③正确;工业化

需要工业知识,促使人民文化水平提高,④错误;19 世纪 80 年代,德国成为世界上第一个

建立起社会保障制度的国家,故⑤错误。通过分析可知①②③正确,故选 B;ACD 不符合题

意,排除。

13. 尤瓦尔•赫拉利在《人类简史》中描述“第二次工业革命”时说:另一项重要发明是内

燃机,彻底改革了人类的运输……工业革命的核心,其实就是能源转换的革命,纵观人类历

史发展,人力一畜力一机械力的能源革命也带来社会变革”。下列观点与该论述一致的是

( )

A. “经济基础决定上层建筑”

B. “社会存在决定社会意识”

C. “生产力决定生产关系”

D. “人民群众是历史的创造者”

【答案】C

【解析】

【详解】根据所学和材料“人力一畜力一机械力的能源革命也带来社会变革”可知,能源革

命也就是生产力的提高,社会变革也就是生产关系的变革,材料是说,生产力的提高引进生

产关系的变革,这体现了“生产力决定生产关系”,C 项正确;内燃机代表的是生产工具,

它是生产力发展的重要标志,它不是经济基础、社会存在的代表,排除 AB 二项;材料没有

涉及人民群众,排除 D 项。故选 C 项。

14. “他对天地万物的寥寥数条规律的精美绝伦的概括,彰显了人的理性的伟大,暴露了宗

教非理性的荒谬。”法国启蒙思想家伏尔泰这句话中的“他”应是(

)

A. 牛顿

B. 达尔文

C. 卢梭

D. 但丁

�

【答案】A

【解析】

【详解】根据“对天地万物的寥寥数条规律的精美绝伦的概括,彰显了人的理性的伟大”并

结合所学内容可知,这是对牛顿赞美,所以“他”应该是牛顿,A 项正确;达尔文是第一个

对天体演化问题和地质问题采用动力学分析的科学家。与题干无关,排除 B 项;卢梭是 18

世纪法国大革命的思想先驱,启蒙运动最卓越的代表人物之一。在哲学上,卢梭主张感觉是

认识的来源,坚持“自然神论”的观点。与题干无关,排除 C 项;但丁被认为是中古时期意

大利文艺复兴中最伟大的诗人,也是西方最杰出的诗人之一,最伟大的作家之一。恩格斯评

价说:“封建的中世纪的终结和现代资本主义纪元的开端,是以一位大人物为标志的,这位

人物就是意大利人但丁,他是中世纪的最后一位诗人,同时又是新时代的最初一位诗人”。

与题干无关,排除 D 项。故选 A 项。

15. 下列人物与其成就搭配正确的是(

)

A. 巴尔扎克——《复活》

B. 达尔文——《自然哲学的数学原

理》

C. 牛顿——《资本论》

D. 贝多芬——《英雄交响曲》

【答案】D

【解析】

【详解】根据所学知识,《英雄交响曲》是德国作曲家贝多芬的代表作,D 项正确;巴尔扎

克是法国小说家、剧作家,被称为现代法国小说之父,欧洲批判现实主义文学奠基人。他一

生创作甚丰,写出了 91 部小说,塑造了两千四百七十二个栩栩如生的人物形象,合称《人

间喜剧》,排除 A 项;《物种起源》是英国生物学家达尔文的著作,排除 B 项;英国科学家牛

顿是近代自然科学的奠基人之一,他在天文学数学、数学、力学等领域都有杰出的贡献,1687

年,牛顿具有划时代意义的科学巨著《自然哲学的数学原理》出版,物理学成为一门独立的

学科,排除 C 项。故选 D 项。

16. 第一次世界大战战场由欧洲扩大到非洲、亚洲和太平洋地区,先后有三十多个国家卷入

战争.导致这场战争爆发的因素有( )

①萨拉热窝事件的发生

②三国同盟和三国协约展开疯狂的扩军备战

③法西斯势力不断扩张

④帝国主义政治经济发展不平衡.

A. ①②③

C. ②③④

B. ①②④

D. ①②③④

�

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】依据所学可知,萨拉热窝事件是一战的导火线;两大对立的军事集团展开疯狂的扩

军备战,加速了一战的爆发;帝国主义政治经济发展不平衡是一战爆发的根本原因,因此导

致这场战争爆发的因素有①②④,B 项符合题意;而③法西斯势力不断扩张是二战爆发的原

因,排除。综上所述 ACD 三项均不符合题意,排除。故选 B。

17. 为了抵御欧洲大陆的强国,英国先后采取了联合抗法——联法败俄——联合抑德——扶

德抑法——纵德反苏的做法。材料中的“联合抑德”包括(

)

A. 组成三国同盟

C. 签署《九国公约》

【答案】B

【解析】

B. 建立三国协约

D. 建立国际联盟

【详解】根据所学知识,进入帝国主义时代,列强实力对比发生了新的变化,经济实力高速

膨胀的德国,要同英国等老牌资本主义分享“阳光下的地盘,拥有强大陆军的德国又在大力

扩充海军,使英国对帝国的安全非常担心,英、法、俄三国在 1907 年签订互相谅解和互相

支持的协议,正式建立三国协约,联合抑德,B 项正确;三国同盟是德国、奥匈帝国、意大

利在维也纳结成的秘密同盟,排除 A 项;《九国公约》是 1921 年 11 月 12 日至 1922 年 2 月

6 日,美国、英国、日本、法国、意大利、荷兰、比利时、葡萄牙、中国九国在美国首都华

盛顿举行国际会议,公约的核心是肯定美国提出的在华实行“门户开放,机会均等”的原则,

并赋予它国际协定的性质,限制了日本独占中国的野心,实质上是在美国占优势的基础上,

帝国主义列强建立的对中国的联合统治,这加深了中国的半殖民地地位,排除 C 项;国际联

盟是第一次世界大战后建立的国际组织,于 1920 年 1 月成立,总部设在日内瓦 。它标榜以

“促进国际合作,维持国际和平与安全”为目的,实际上为帝国主义所操纵。第二次世界大

战爆发后,联盟无形瓦解,到 1946 年正式解散。与题干无关,排除 D 项。故选 B 项。

18. 二月革命的胜利使俄国的政治制度发生了根本的变化,为俄国无产阶级反对资产阶级、

争取社会主义的斗争创造了有利的条件。下列属于其“创造的有利条件”的是( )

A. 农奴制度的废除

B. 推翻沙皇专制统治

C. 人民委员会成立

D. 社会主

义革命胜利

【答案】B

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc