2022 年四川自贡中考语文试题及答案

注意事项:

本试卷满分 150 分,考试时间为 150 分钟。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填

写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时,必须将答案答在答题卡上,在

本试题卷、草稿纸上答题无效。考试结束后,将试题卷和答题卡一并交回。选择题必须使

用 2B 铅笔将答案标号填涂在答题卡上对应题目标号的位置上。

一、语言知识与运用(20 分)

1. 下列词语中加点字的读音,全部正确的一项是( )

虐.(nüè)待

侦缉.(jī)

胚.(pī)芽

哄.(hōng)笑

骂骂咧.(liē)咧

冠.(guān)冕堂皇

唠唠叨.(dāo)叨

如坐针毡.(zān)

A. 飞窜.(cuàn)

B. 娉.(pīn)婷

C. 曲.(qǔ)解

D. 纤.(qiàn)绳

【答案】A

【解析】

【详解】B.娉.(pīn)婷 ——pīng;

C.曲.(qǔ)解——qū,胚.(pī)芽 ——pēi;

D.如坐针毡.(zān)—— zhān;

故选 A。

2. 下列词语中,没有错别字的一项是( )

狡點

憋闷

驾驭

荣膺

不言而喻

无原无故

消声匿迹

不求甚解

轻描淡写

与日具增

妙手回春

望眼欲穿

A. 旗帜

B. 熏陶

C. 摩蹭

D. 惆怅

【答案】D

【解析】

【详解】A.狡點.——狡黠.,无原.无故——无缘.无故;

B.消.声匿迹——销.声匿迹;

C.摩.蹭——磨.蹭,与日具.增——与日俱.增;

故选 D。

3. 下列各句中,加点词语使用不恰当的一项是( )

A. 我们只有..细读、精读剧本,领悟其精髓,才能为表演打下良好的基础。

B. 读诗使人灵秀,数学使人周密..,科学使人深刻:凡是所学,皆是性格。

C. 多数人对吃已经提不起兴致,面对丰盛的美味,常有味同嚼蜡....的感觉。

�

D. 谷爱凌似乎对自己的成绩胸有成竹....,她跳完后对着镜头竖起了大拇指。

【答案】C

【解析】

【详解】A.只有:表示必要的条件关系(常跟“才”呼应);符合语境,使用正确;

B.周密:周到而细密。符合语境,使用正确;

C.味同嚼蜡:味道像嚼蜡烛一样。形容文章、语言等枯燥无味。此处用于形容丰盛的美味,

望文生义,使用错误;

D.胸有成竹:画竹子之前心中要先有竹子的形象。比喻在做事之前心中要有完整的谋划打算。

符合语境,使用正确;

故选 C。

4. 下列各句中,没有语病的一项是( )

A. 《海燕》是一篇散文诗,是无产阶级文学的开山之作,是具有永久生命力的辉煌诗篇。

B. 随着新媒体的发展,让大量信息通过手机、电脑、电子阅读器的屏幕进入人们的视线。

C. 宋濂少年时的求学经历告诉我们,一个人是否学有所成,关键在于自己学习勤奋刻苦。

D. 沱江发源于九顶山,经简阳、自贡等地,至泸州市汇入长江,全长约 712 公里左右。

【答案】A

【解析】

【详解】B.成分残缺,删去“随着”或“让”;

C.一面对两面,删去“是否”或在“学习”前加上“是否”;

D.语义重复,删去“约”或“左右”;

故选 A。

5. “青年文摘”微信公众号在“五四”青年节到来之际,拟举行一次有关“青春”话题的

征集活动。请阅读以下材料,根据要求参与活动。

�

青春是什么?

两千多年前,《楚辞》云:“青春受谢,白日昭只。春

气奋发,万物遽只。”一百多年前,李大钊说,青春是

“进前而勿顾后,背黑暗而向光明,为世界进文明,

为人类造幸福”。四十多年前,席慕蓉说,青春是“古

老的不再回来的夏日”“是一本太仓促的书”。

青春是你,是我,是他。青春是草木葱茏中,奋发而

上的枝丫;是风起云涌中,推起惊澜的后浪……

一、#留言征集# 你眼中的青春是怎样的?

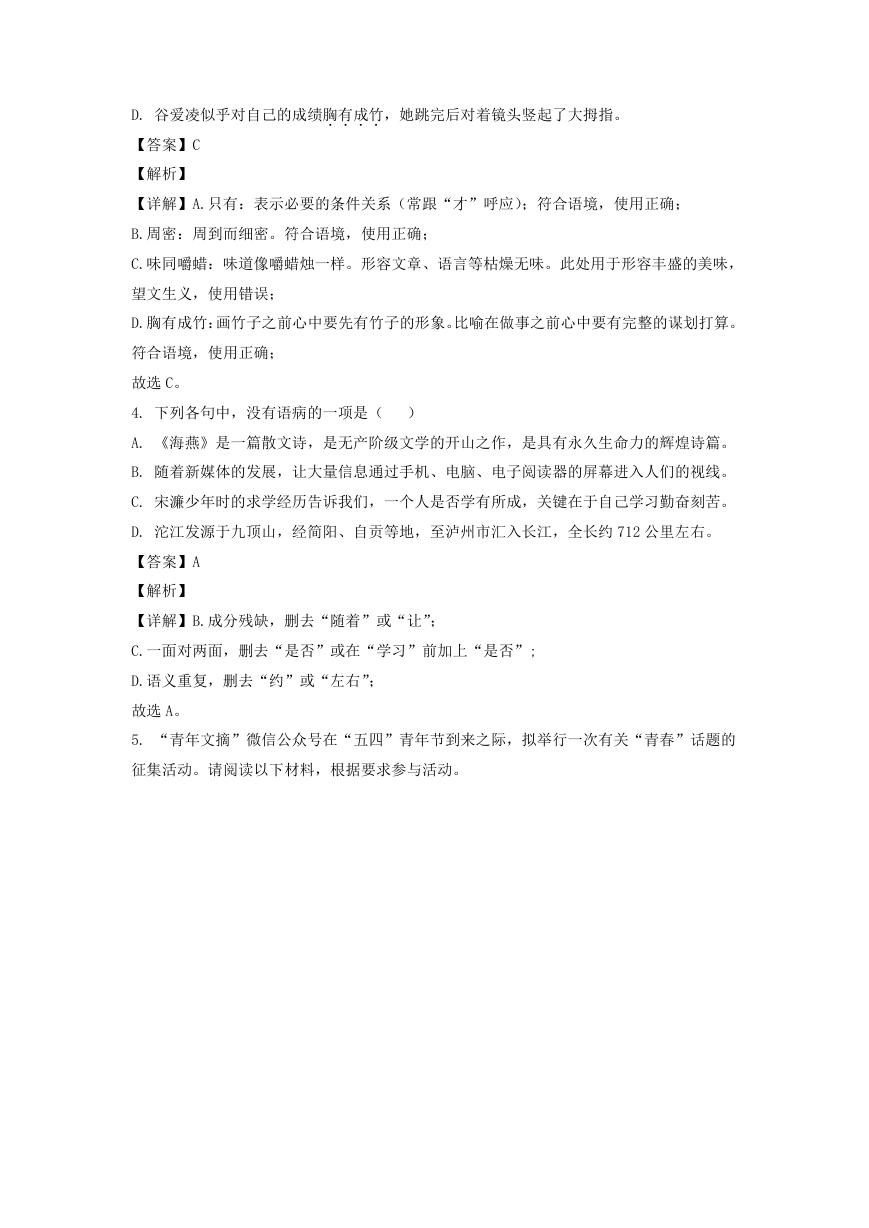

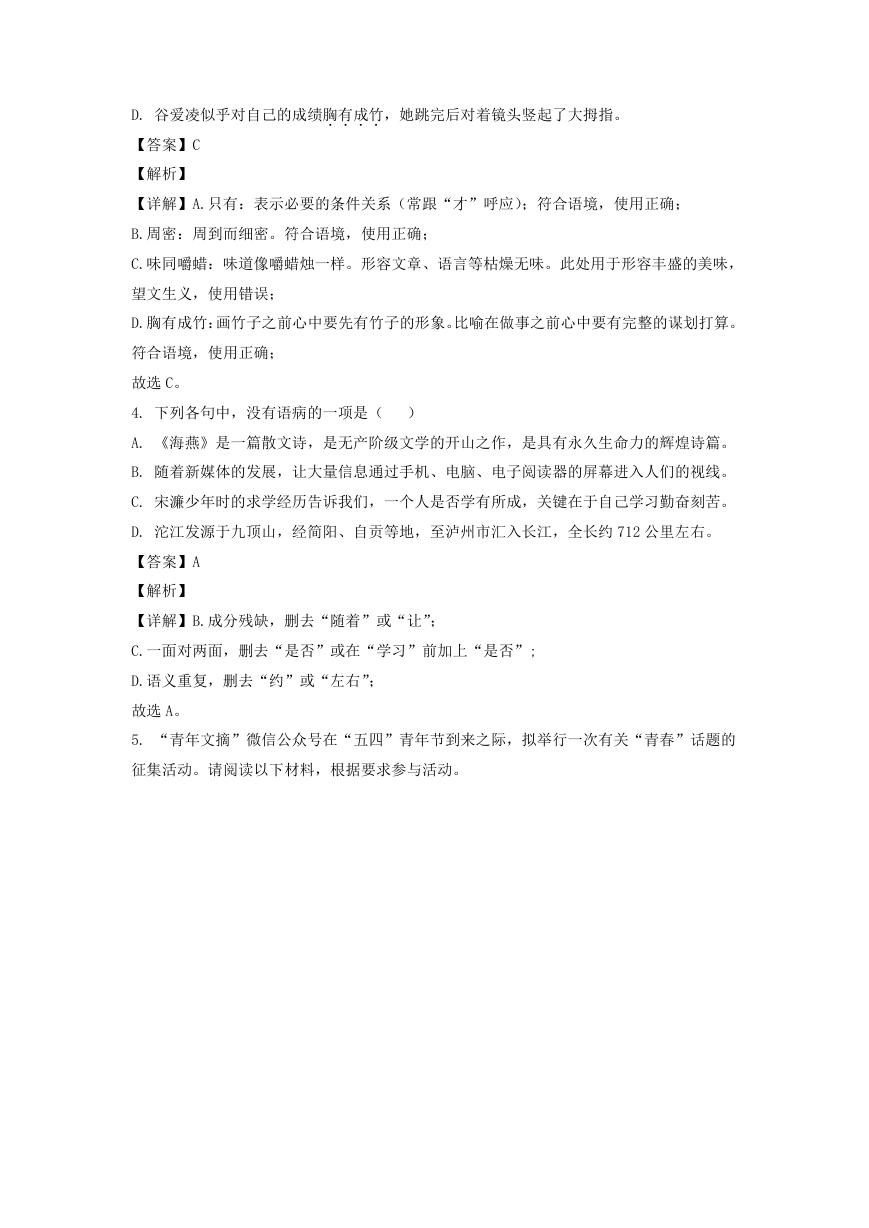

二、#视频征集# 录制一段不超过 30 秒的短视频,讲

述你眼中的青春模样,投稿给我们。发送视频至“青

年文摘”公众号后台会话页面(参与方式见图 1、图 2),

带话题#我眼中的青春#。

(1)仿照材料中划横线的句子,另写一个句子,参加#留言征集#活动。

(2)请根据上面的“参与方式图”,用一段文字说明如何上传视频。要求:①信息准确;②

语言简明、连贯;③不超过 120 字。

【答案】(1)你如何用生动的比喻描绘青春?

(2)首先,在公众号搜索到“青年文摘”公众号页面,找到其右上角“发消息”按钮,点

击进入;其次,等后台会话页面出现后,先点击进入“切换对话窗口”;第三,在“对话框

输入”一栏输入“我眼中的青春”;最后,在“添加你的视频”上传已录制好的视频。

【解析】

【小问 1 详解】

本题考查仿写。

根据“青春是草木葱茏中,奋发而上的枝丫;是风起云涌中,推起惊澜的后浪……”是用比

喻的方式描绘什么是青春的内容,参照“#留言征集# 你眼中的青春是怎样的?”是疑问句

的形式,可仿写为:你如何用生动的比喻描绘青春?

【小问 2 详解】

本题考查图文转换。

根据“图 1:公众号页面”中的“①点击进入会话页”及箭头所指,可知,第一步应是找到

(或搜索到)“青年文摘”公众号页面,找到其右上角“发消息”按钮,点击进入;根据“图

2:后台会话页面”中的“②切换对话窗口”,可知,第二步应是等后台会话页面出现后,先

点击进入“切换对话窗口”;根据“图 2:后台会话页面”中的“③对话框输入”,可知,第

三步应是在“对话框输入”一栏输入“我眼中的青春”;根据“图 2:后台会话页面”中的

�

“④添加你的视频”,可知,第四步应是在“添加你的视频”上传已录制好的视频。

二、现代文阅读(37 分)

(一)实用类文本阅读(本题共 3 小题,10 分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

“缅怀”环节一开始,80 个圣洁姑娘款款走上地屏,脚下拖带出一枝枝柳条,同时在

屏幕上画出古画般的垂柳图,微风吹过,柳絮纷飞,飞到屏幕四周,此时,365 个男女老少

出现了,他们手里捧着发光的柳条,从四周向中间缓缓行走,一直到地屏的正中央。同时,

105 束光冲天而起,形成“光的丰碑”,也让中国人不由想起给逝去亲人扫墓的情景。黄辉

补充道:“设定 365 个人,意在 365 个日日月月年年的思念,日日月月年年的更迭,强调中

国人生生不息的生命观。”

在时长 3 分 02 秒的“缅怀”环节中,主创人员更认为,不能只停留在对逝者的思念就

结束了,于是在音乐的最高潮处出现了反转,“光的丰碑”变成了绿色,一万多平方米地屏

从正中央到四周,蔓延成一大片绿色。冬去春来,春回大地,中国人的生死观得以呈现,逝

者安息,生者要好好活下去。而这也是中国人对“人类命运共同体”这一概念的诠释,也是

对“更团结”的奥林匹克格言的升华。

——(摘编自路艳霞《中国式诗意表达“缅怀”环节》《北京晚报》2022 年 2 月 21 日)

材料二:

当地时间 20 日,美国国家广播公司 NBC 在一篇题为《奥运会闭幕式上的柳枝象征着什

么?》的报道中,揭秘了闭幕式以“折柳”作为“缅怀”主题的深刻寓意及主创团队的独具

匠心。文章认为,“折柳”作为“缅怀”的主题颇具中国特色。在汉语中,“柳”字与“留”

字同音,意思是请即将告别的人留下。因此它象征着离别的悲伤。在中国古代,当两个朋友

分开时,离别的一方总会收到一根柳枝作为礼物。运动员们经历了成功、失望和历史性的回

忆,现在到了离别的时刻。因此,将“柳枝”融入闭幕式中再合适不过了。

英国体育网站 Insidethegames 在报道中,特别强调了国际奥委会主席巴赫对团结与和

平的呼吁,该文阐释了折柳的惜别寓意,还引申到了对后疫情时代的希望。文章称,“柳枝

寄情”是闭幕式缅怀时刻的重点,代表着两个好朋友的离别和面对疫情所做的努力。正值春

回大地之时,寓意一切向前发展,积极面对后疫情时代。

——(摘编自《外媒:“折柳”“留”人冬奥会闭幕式的中国式“细怀”》,《中国日报网》

2022 年 2 月 21 日)

材料三:

2015 年 2 月,国际奥委会主席巴赫在里约热内卢宣布,里约奥运村将首次设立默哀区,

让运动员为逝去的亲人和朋友默哀。同时,奥运闭幕式还会专门设立“追思时刻”,以此表

明国际奥委会将会永远记得那些在奥运会上去世的人们。

�

国际奥委会宣布这一决定后一年,便是 2016 年的里约奥运会。在 2016 年 8 月下旬举办

的里约奥运会闭幕式上,奥运历史上第一个“追思时刻”出现了。这个环节被放在文艺表演

开始之初,由男声朗诵巴西传统的葡萄牙语诗歌《思念》,体育场内的投影则随着朗读声的

韵律演绎着代表“思念”的葡萄牙语文字。从 2016 年里约奥运会开始,闭幕式的“追思时

刻”环节就被固定了下来。2018 年的平昌冬奥会选择用类似葬礼的形式展示,2021 年举办

的东京奥运会则展现了日本的“物哀文化”。

“追思时刻”环节从里约首创,到平昌的发散,再到东京的隐喻,这三个先例都为即将

开始的 2022 年北京冬奥会闭幕式提供了直观的样本。

——(摘编自《回顾近三届奥运会闭幕式,展望北京冬奥会闭幕式“追思时刻”》,腾讯网

2022 年 2 月 18 日)

6. 下列关于 2022 年北京冬奥会“缅怀”环节的理解,不正确的一项是( )

A. 缅怀环节始于“折柳送别”情境的生动表演,表达了对参赛运动员的惜别之意。

B. “光的丰碑”能让人想起给亲人扫墓的情景,这正是“缅怀”环节设置的初衷。

C. 它用蔓延开来的绿色,表现冬去春来、春回大地,并以此表现中国人的生死观。

D. 它以“折柳”表达“缅怀”主题的创意,寓意深刻,受到了外媒的关注和认可。

7. 根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 2015 年 2 月,里约奥运村专门设立了默哀区为逝去的亲朋默哀。这是 2022 年北京冬奥

会设计“缅怀环节”的原因。

B. 奥运会历史上首次出现“追思时刻”是 2016 年里约奥运会。此后,“追思时刻”作为闭

幕式的规定动作延续至今。

C. 里约、平昌、东京奥运会闭幕式上的“追思时刻”,为 2022 年北京冬奥会用“折柳”演

绎“追思时刻”提供了样本。

D. 奥运会闭幕式上的“追思时刻”呈现出来的形式多种多样,体现了奥运会举办城市各自

不同的文化特色,都值得尊重。

8. 与前三届相比,2022 年北京冬奥会闭幕式“缅怀”环节有哪些新意?请结合材料内容简

要概括。

【答案】6. A

7. A

8. 前三届奥运会闭幕式“缅怀”环节只是单纯地表达了对逝者的思念之情;2022 年北京冬

奥会闭幕式“缅怀”环节不仅表达了对逝者的思念,还诠释了“人类命运共同体”的概念,

升华了“更团结”的奥林匹克精神。

【解析】

【6 题详解】

本题考查材料内容的理解。

A.根据材料一“冬去春来,春回大地,中国人的生死观得以呈现,逝者安息,生者要好好活

�

下去。而这也是中国人对“人类命运共同体”这一概念的诠释,也是对“更团结”的奥林匹

克格言的升华”可知:缅怀环节始于“折柳送别”情境的生动表演,表达了中国人的生死观;

故选 A。

【7 题详解】

本题考查材料内容的理解。

A.根据材料三第①段中“2015 年 2 月,国际奥委会主席巴赫在里约热内卢宣布,里约奥运

村将首次设立默哀区,让运动员为逝去的亲人和朋友默哀。同时,奥运闭幕式还会专门设立

‘追思时刻’,以此表明国际奥委会将会永远记得那些在奥运会上去世的人们”,可知 2022

年北京冬奥会设计“缅怀环节”的原因是“奥运闭幕式还会专门设立‘追思时刻’”,与 2015

年 2 月里约奥运村专门设立了默哀区没有直接的因果关系。因此本项说法错误;

故选 A。

【8 题详解】

本题考查材料内容的概括。

根据材料三第②段中“在 2016 年 8 月下旬举办的里约奥运会闭幕式上,奥运历史上第一个

“追思时刻”出现了。这个环节被放在文艺表演开始之初,由男声朗诵巴西传统的葡萄牙语

诗歌《思念》,体育场内的投影则随着朗读声的韵律演绎着代表‘思念’的葡萄牙语文字”

“2018 年的平昌冬奥会选择用类似葬礼的形式展示,2021 年举办的东京奥运会则展现了日

本的‘物哀文化’”,可知前三届奥运会闭幕式“缅怀”环节都只是表达了对逝者的思念之情;

根据材料一第②段中“在时长 3 分 02 秒的‘缅怀’环节中,主创人员更认为,不能只停留

在对逝者的思念就结束了,于是在音乐的最高潮处出现了反转,‘光的丰碑’变成了绿色,

一万多平方米地屏从正中央到四周,蔓延成一大片绿色。冬去春来,春回大地,中国人的生

死观得以呈现,逝者安息,生者要好好活下去。而这也是中国人对‘人类命运共同体’这一

概念的诠释,也是对‘更团结’的奥林匹克格言的升华”,可见 2022 年北京冬奥会闭幕式“缅

怀”环节不仅表达了对逝者的思念,还表达对生者要好好活下去,诠释了“人类命运共同体”

的概念,升华了“更团结”的奥林匹克精神。

(二)论述类文本阅读(本题共 3 小题,9 分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

信息和情感不可混淆

徐默凡

①人类的语言具有两大功能,可以用一个词语来概括——表情达意:“表情”就是表达

情感,“达意”就是传递信息。但在语言使用的过程中,我们往往会重视信息交流,而忽略

了情感沟通,这和语言中情感表达的特殊性是有很大关系的。

②情感表达最直接的手段就是情感形容词和心理动词,前者如高兴、悲伤、哀愁,后者

如羡慕、嫉妒、怨恨。这些表达虽直接明确,但其实主要用于事后对感情的外在描述,并不

�

经常用于感情的直接抒发——很少见到有人把这些词语挂在嘴边来表达自己的即时感情。

③中国人受传统文化习惯影响,表达情感更加隐晦,直抒胸臆的手段比较少见,往往把

情感混杂在概念信息中来“曲径通幽”。比如在概念意义之外加入褒义或者贬义的情感色彩,

同样是“协同合作”的意思,好人就是“团结”,坏人则是“勾结”。称呼别人时,尊敬的用

法是“一位”和“您”,不尊敬则是“一个”和“你”。还有些词语字面上不是情感词,却纯

粹用于情绪表达。比如詈骂语“垃圾”“人渣”,骂人者和被骂者都不会认为人会变成“垃圾”

或者“渣滓”,只是表达极端的蔑视情绪而已。而祝福语、祝贺语等礼貌表达则情感功能大

于概念功能,“天天快乐”“永远幸福”在事实层面都是不太可能成立的,只是表达了一些美

好的情感。

④信息传递和情感表达的纠缠,就容易产生一个语言使用的误区:混淆信息和情感,把

情绪当作信息来进行交流,甚至用情感宣泄来代替理性思考。在公共社交网络上,很多骂战

就是因为这种混淆而引发的。比如这样一则评论:“现在还有人有这种脱离时代的想法,是

没脑子还是脑子里进了水?”前半句是一个信息描述,后半句的“没脑子还是脑子里进了水”

却超出了信息推断的限度,带上了侮辱性的情感表达。由此带来的后续回应就不会是理性的

讨论,可能也是谩骂式的,如“你才是脱离时代的脑残”,如此,交流双方就会陷入一场毫

无价值的情绪对抗中。

⑤.除了..上述明显的混滑,还有一些....隐蔽的情况。有些语言用法混合了信息传递和情绪表

达,即使信息传递没有问题,因为情感表达不当也容易引发争论。突出的如语气语调,在书

面交流中表现为标点符号。最常见的就是叹号,一个陈述性的事实加上了叹号,就附加了强

烈的情绪。再如表现反问语气的问号,反问句在语义上等于否定性的陈述句,但反问不仅是

命题上的否定,还带上了质疑、批驳、讽刺等情感。因此,叹号和反问句都不可滥用,否则

情感就会凌驾于事实之上,语气就会变得咄咄逼人,甚至触目惊心。比如:“情况就是这样

了!特向大家报告!如有建议,请务必今晚反馈!”明明是请求建议,用了太多叹号,居然

带上胁迫的口吻,令人相当不快。网络交流中,经常见到滥用感叹号和反问句的情形,这也

是造成情绪对抗的重要原因。

⑥让信息的归信息,情感的归情感,人际交流会更有效。

(有删改)

9. 下列对文章观点的相关理解,不正确的一项是

A. 语言表达需要区分“表情”和“达意”两种不同功能。

B. 使用语言,既要重视信息交流,更要重视情感的沟通。

C. 信息传递和情感表达二者不能混淆,也不能相互替代。

D. 信息传递应该处理好情感因素,避免不当的情绪表达。

10. 下列对文章论证的分析,不正确的一项是

A. 文章从语言的功能角度入手,逐层深入展开论证,结尾自然得出结论,结构严谨。

�

B. 文章第三段论证中国人运用语言表达情感的特点,从三个方面,具体进行了论证。

C. 第四段举一则网络评论的例子,论证了侮辱性的表达不会带来理性讨论这一观点。

D. 文章中“除了”“还有一些”等等词语的使用,表述严谨,增添了论证的严密性。

11. 下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是

A. 汉语中只有少部分词语是直接用于抒发感情的,其余大部分词语都是暗含感情。

B. 汉语词语对情感的表达是多样的,有的包含褒贬,有的情感功能大于概念功能。

C. 有效的人际交流需处理好信息传递与情感表达的关系,而这需要恰当选择语言。

D. 标点符号在语言表达中具有特殊的情感功能,用好了增色,用不好会适得其反。

【答案】9. B

10. C

11. A

【解析】

【9 题详解】

本题考查对文章内容的理解。

B.理解不正确。根据第①段“但在语言使用的过程中,我们往往会重视信息交流,而忽略了

情感沟通,这和语言中情感表达的特殊性是有很大关系的”和第⑥段“让信息的归信息,情

感的归情感,人际交流会更有效”可知,文章并没有提要更重视信息交流还是更重视情感的

沟通;故选 B。

【10 题详解】

本题考查对文章论证的分析。

C.分析不正确。根据第④段分论点“信息传递和情感表达的纠缠,就容易产生一个语言使用

的误区:混淆信息和情感,把情绪当作信息来进行交流,甚至用情感宣泄来代替理性思考”

可知,举网络评论的例子,论证了“信息传递和情感表达的纠缠容易产生语言使用的误区”

这一观点;故选 C。

【11 题详解】

本题考查对文章内容的理解。

A.理解不正确。根据第②段“情感表达最直接的手段就是情感形容词和心理动词,前者如高

兴、悲伤、哀愁,后者如羡慕、嫉妒、怨恨。这些表达虽直接明确,但其实主要用于事后对

感情的外在描述,并不经常用于感情的直接抒发——很少见到有人把这些词语挂在嘴边来表

达自己的即时感情”可知,“汉语中只有少部分词语是直接用于抒发感情的,其余大部分词

语都是暗含感情”说法错误;故选 A。

(三)文学类文本阅读(本题共 4 小题,18 分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

写字的老人

邓建华

①广场地面的砖很周正,拼在一起,像一幅巨大的字帖。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc