2019 上半年安徽教师资格初中数学学科知识与教学能力真

题及答案

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1.下列选项中,运算结果一定是无理数的是(

)。

A.有理数与无理数的和

B.有理数与有理数的差

C.无理数与无理数的和

D.无理数与无理数的差

参考答案:A

参考解析:解析:本题考查有理数与无理数的性质。(1)有理数与有理数:和、差、积、商

均为有理数(求商时除数不为零)。(2)有理数与无理数:①-个有理数和-个无理数的和、差

为无理数;②-个非零有理数与-个无理数的积、商为无理数。(3)无理数与无理数:和、差、

积、商可能是有理数,也可能是无理数。故本题选 A。

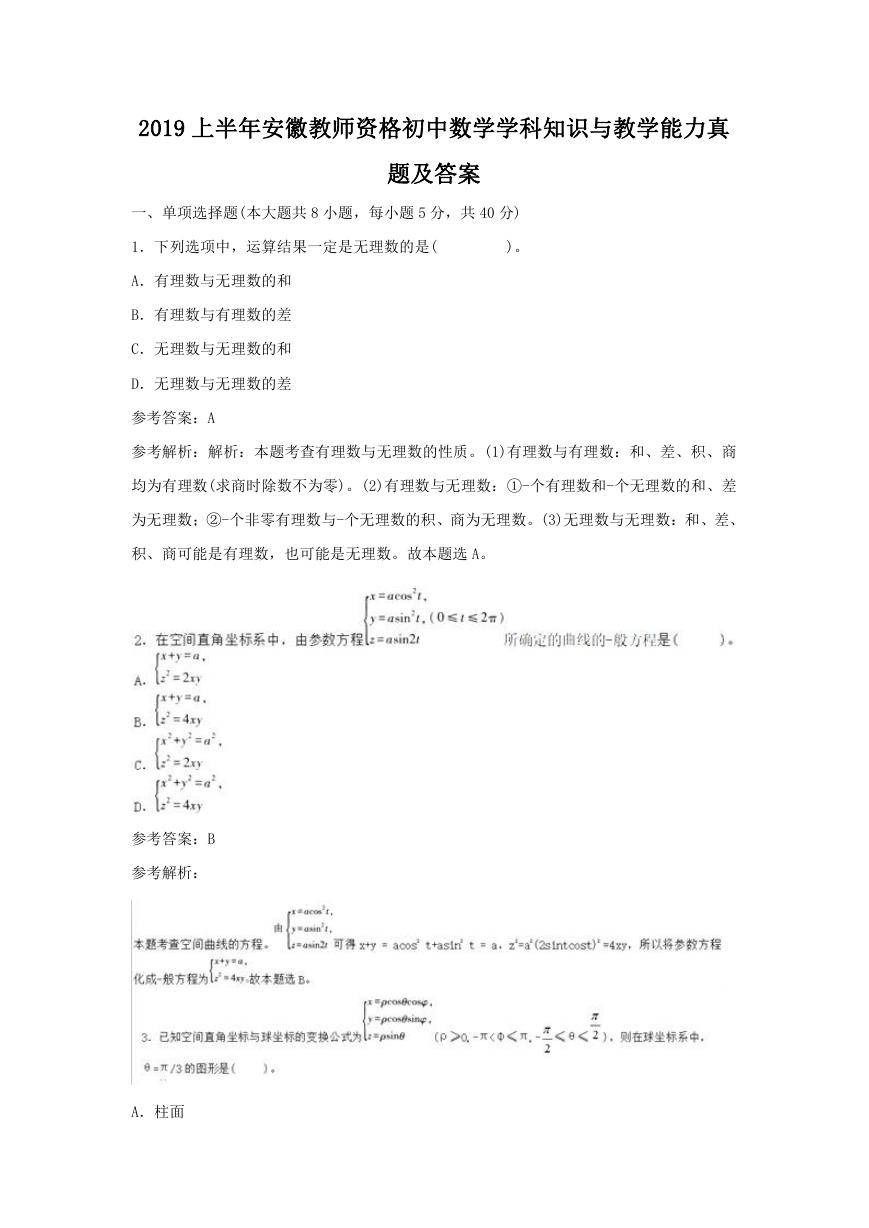

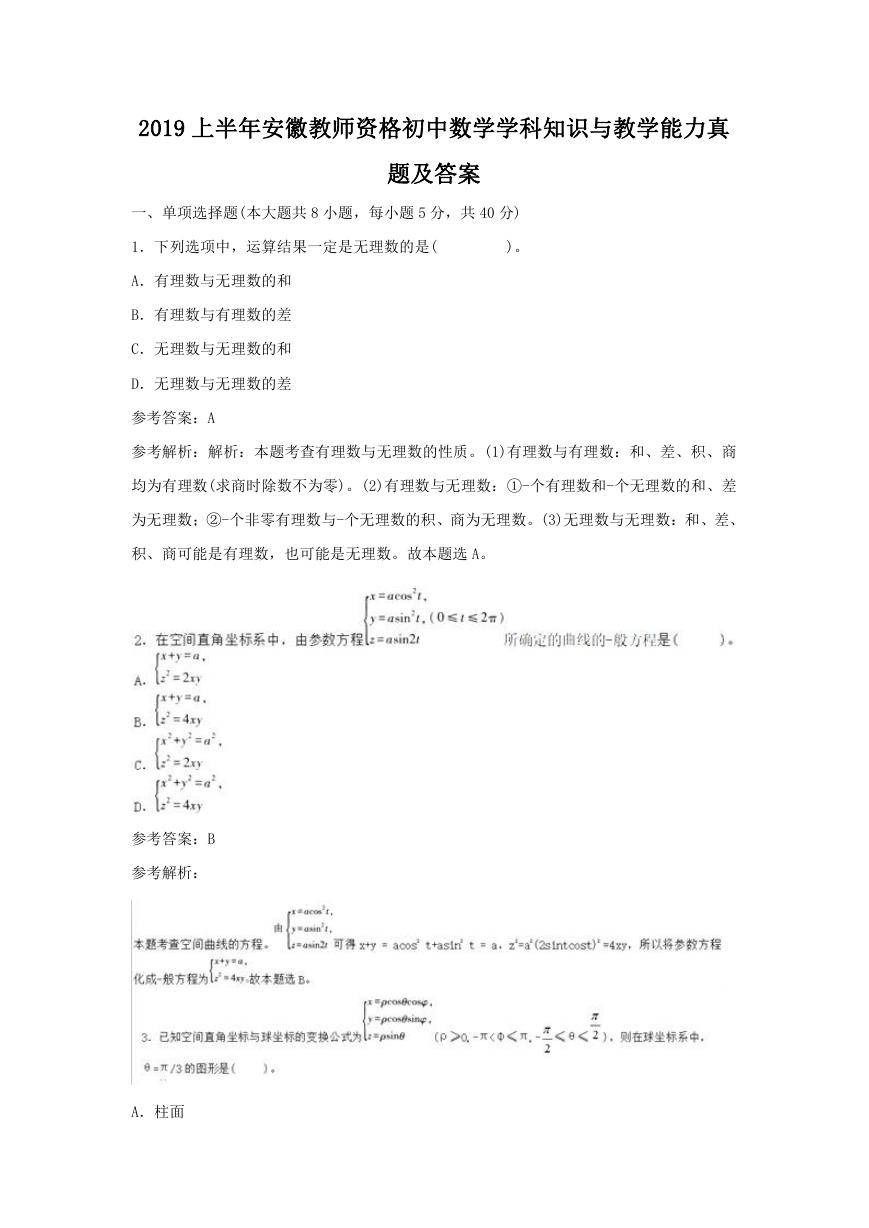

参考答案:B

参考解析:

A.柱面

�

B.圆面

C.半平面

D.半锥面

参考答案:D

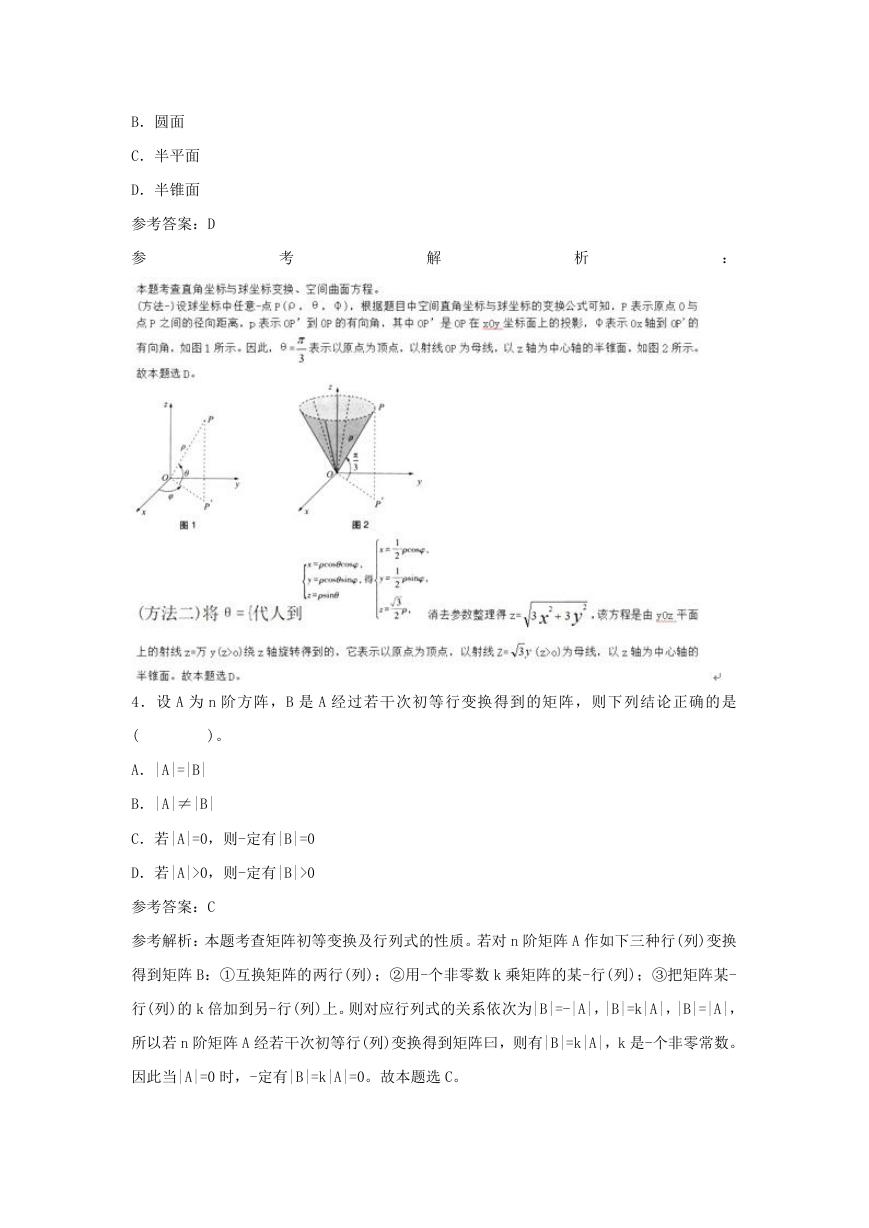

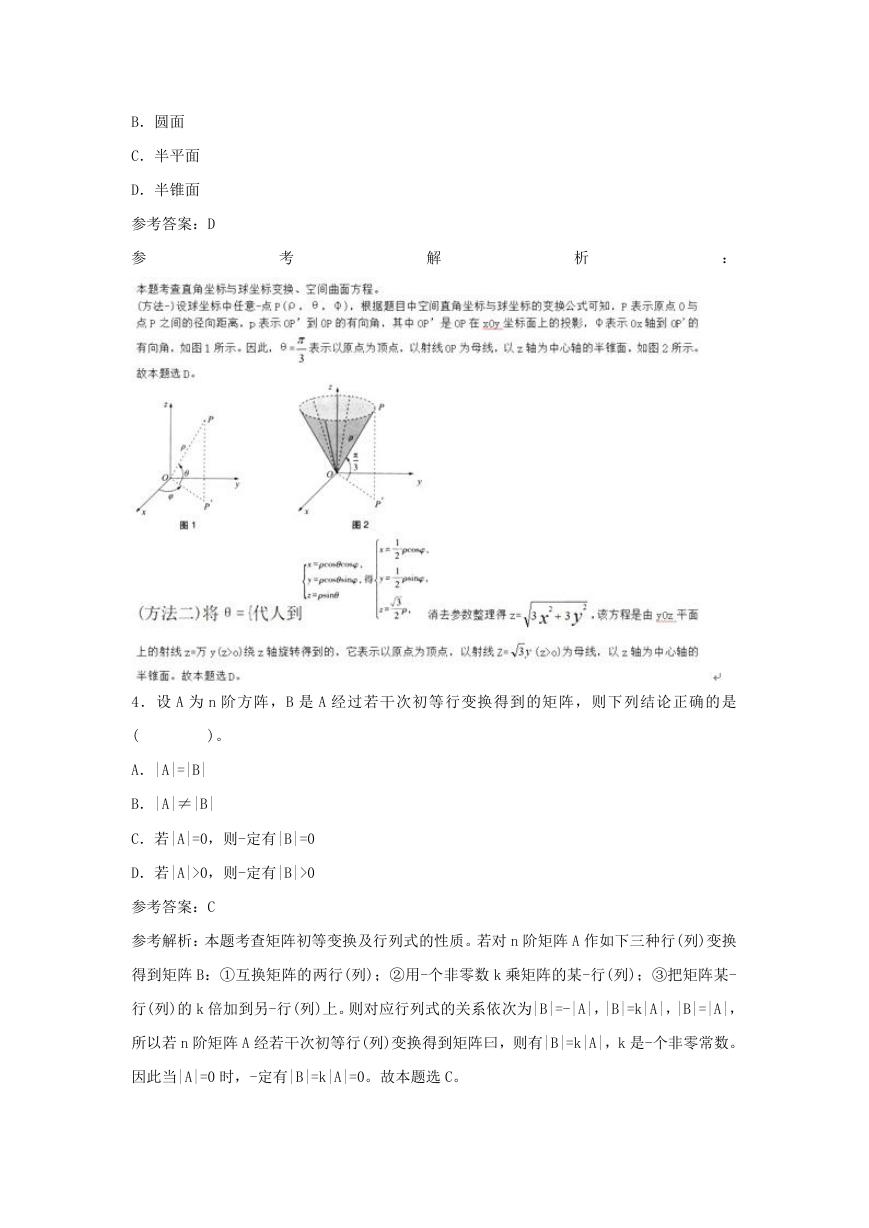

参

考

解

析

:

4.设 A 为 n 阶方阵,B 是 A 经过若干次初等行变换得到的矩阵,则下列结论正确的是

(

)。

A.|A|=|B|

B.|A|≠|B|

C.若|A|=0,则-定有|B|=0

D.若|A|>0,则-定有|B|>0

参考答案:C

参考解析:本题考查矩阵初等变换及行列式的性质。若对 n 阶矩阵 A 作如下三种行(列)变换

得到矩阵 B:①互换矩阵的两行(列);②用-个非零数 k 乘矩阵的某-行(列);③把矩阵某-

行(列)的 k 倍加到另-行(列)上。则对应行列式的关系依次为|B|=-|A|,|B|=k|A|,|B|=|A|,

所以若 n 阶矩阵 A 经若干次初等行(列)变换得到矩阵曰,则有|B|=k|A|,k 是-个非零常数。

因此当|A|=0 时,-定有|B|=k|A|=0。故本题选 C。

�

则.f(1)=(

)。

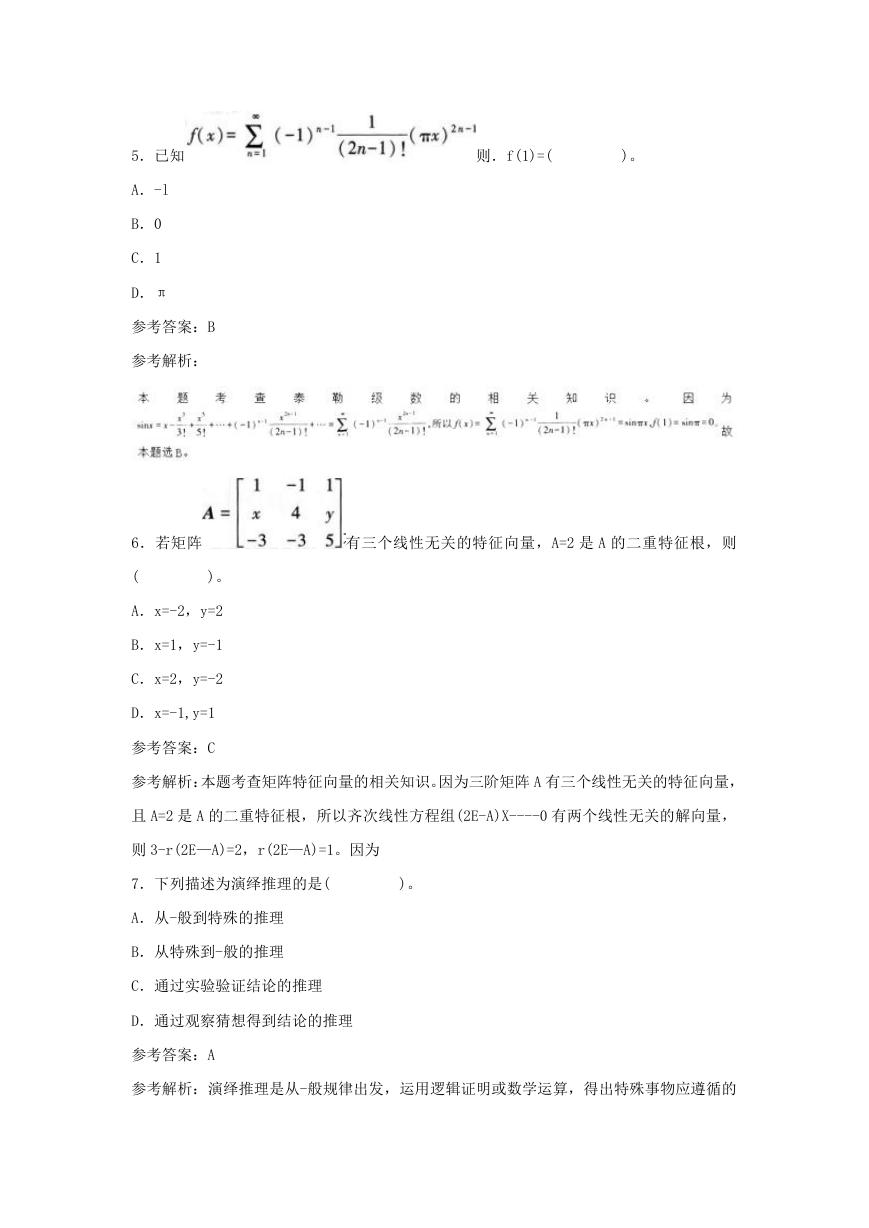

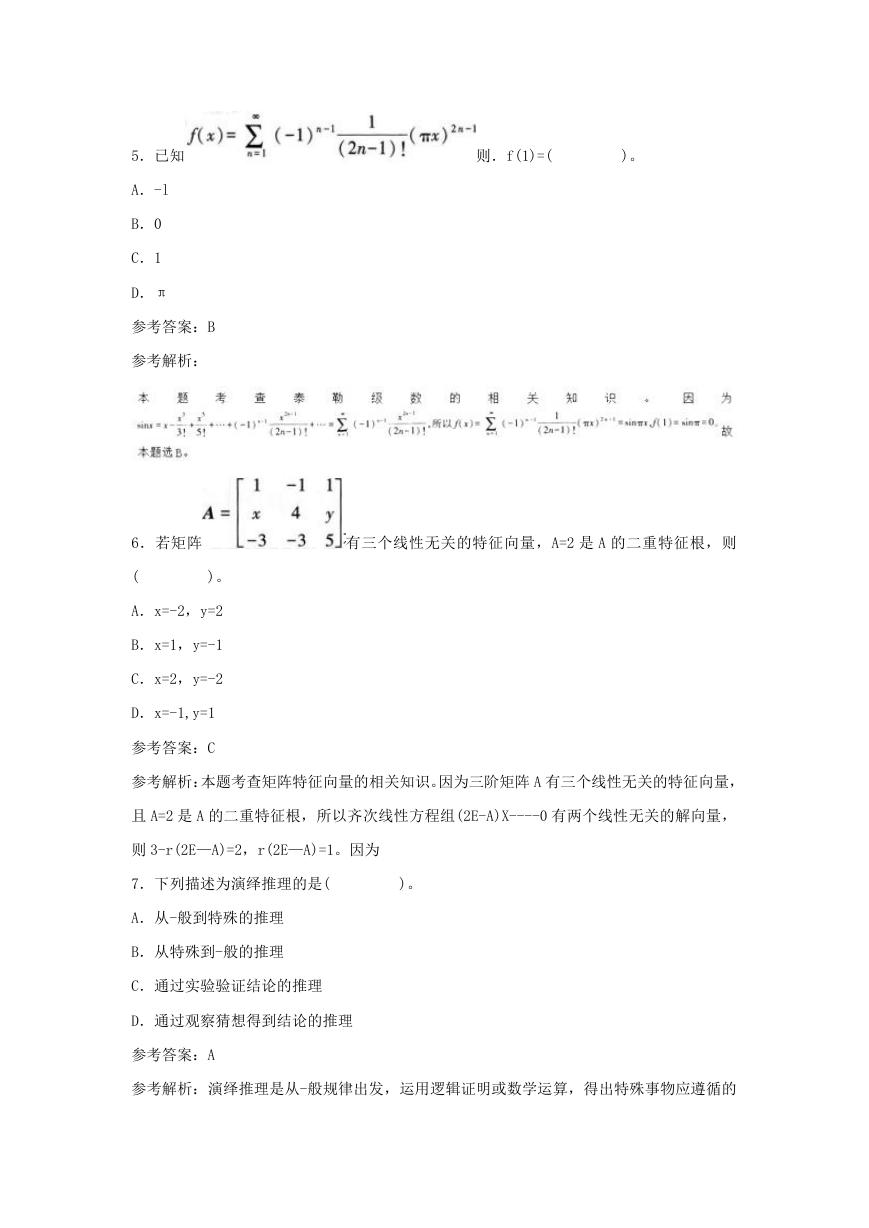

5.已知

A.-l

B.0

C.1

D.π

参考答案:B

参考解析:

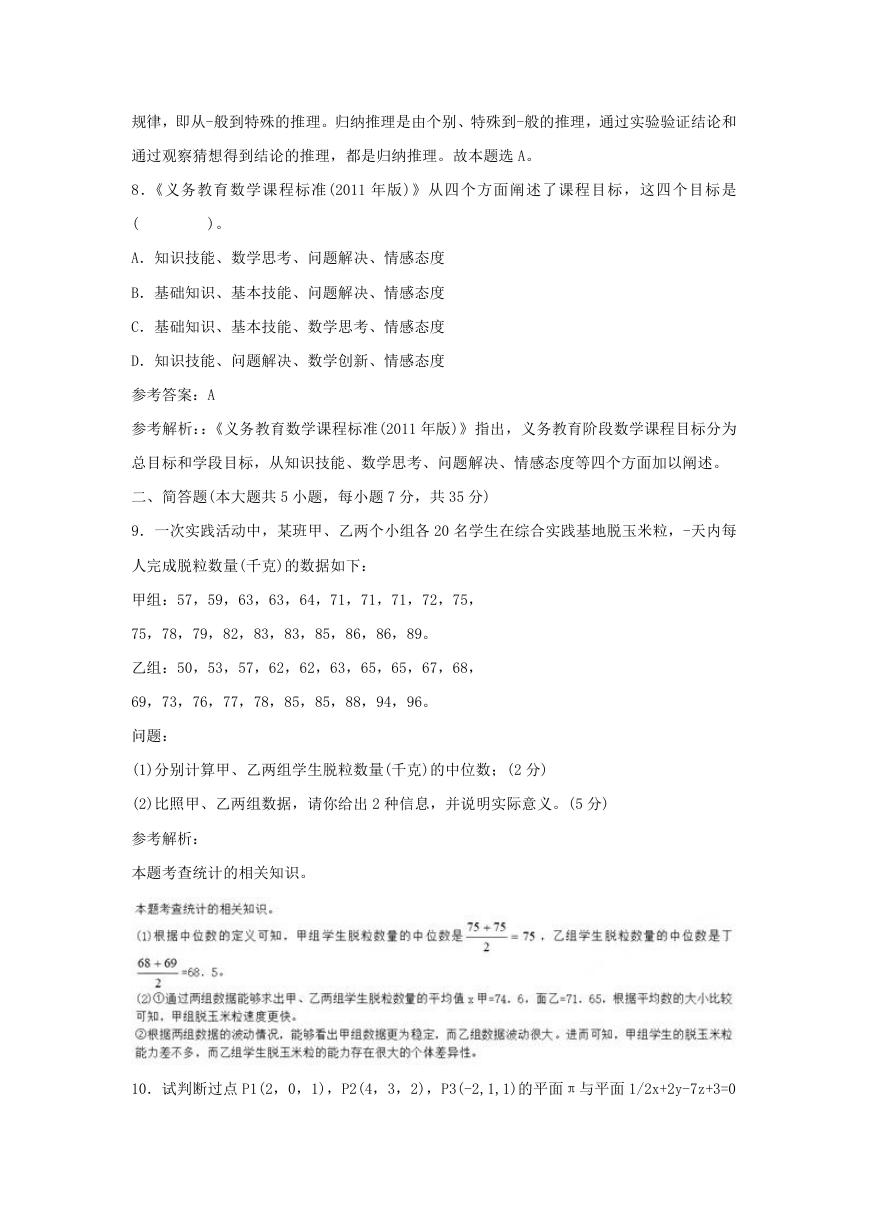

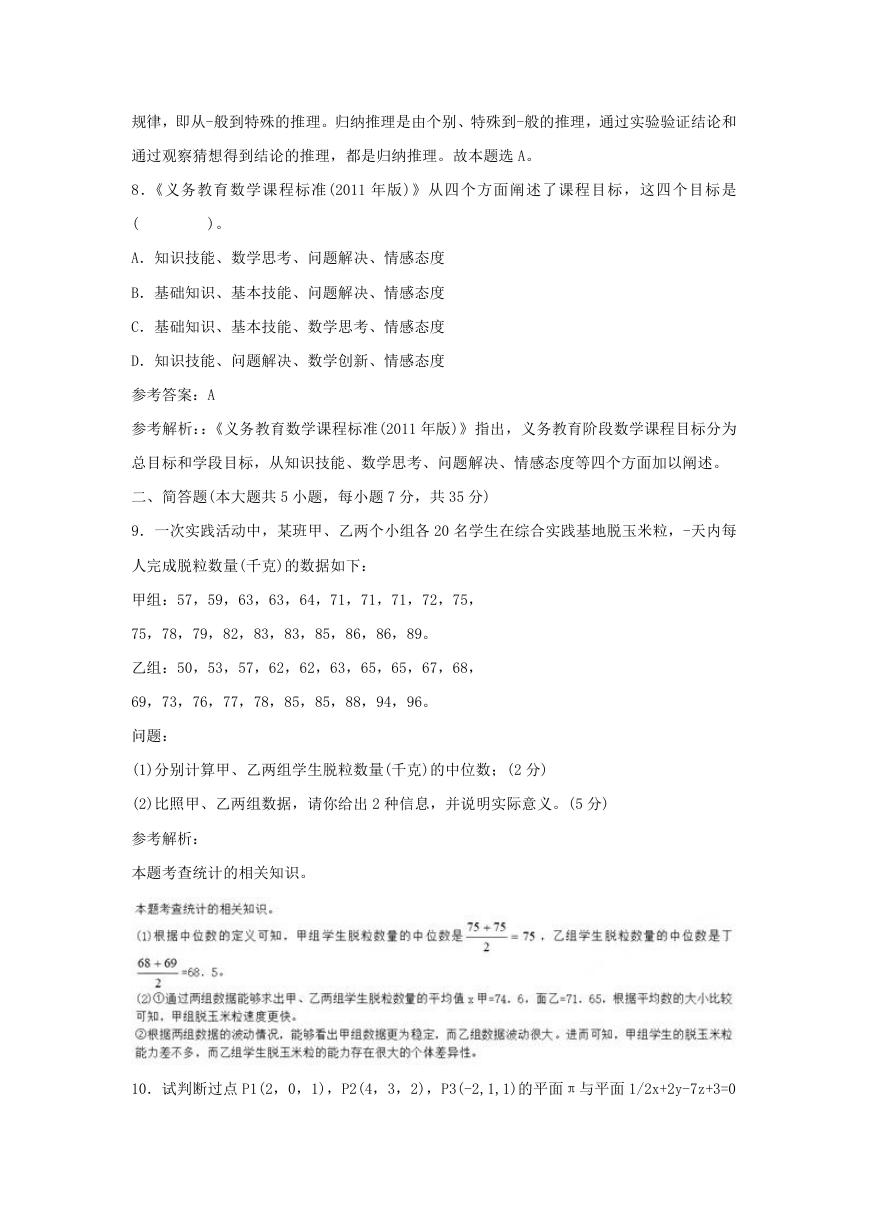

6.若矩阵

有三个线性无关的特征向量,A=2 是 A 的二重特征根,则

(

)。

A.x=-2,y=2

B.x=1,y=-1

C.x=2,y=-2

D.x=-1,y=1

参考答案:C

参考解析:本题考查矩阵特征向量的相关知识。因为三阶矩阵 A 有三个线性无关的特征向量,

且 A=2 是 A 的二重特征根,所以齐次线性方程组(2E-A)X----0 有两个线性无关的解向量,

则 3-r(2E—A)=2,r(2E—A)=1。因为

7.下列描述为演绎推理的是(

)。

A.从-般到特殊的推理

B.从特殊到-般的推理

C.通过实验验证结论的推理

D.通过观察猜想得到结论的推理

参考答案:A

参考解析:演绎推理是从-般规律出发,运用逻辑证明或数学运算,得出特殊事物应遵循的

�

规律,即从-般到特殊的推理。归纳推理是由个别、特殊到-般的推理,通过实验验证结论和

通过观察猜想得到结论的推理,都是归纳推理。故本题选 A。

8.《义务教育数学课程标准(2011 年版)》从四个方面阐述了课程目标,这四个目标是

(

)。

A.知识技能、数学思考、问题解决、情感态度

B.基础知识、基本技能、问题解决、情感态度

C.基础知识、基本技能、数学思考、情感态度

D.知识技能、问题解决、数学创新、情感态度

参考答案:A

参考解析::《义务教育数学课程标准(2011 年版)》指出,义务教育阶段数学课程目标分为

总目标和学段目标,从知识技能、数学思考、问题解决、情感态度等四个方面加以阐述。

二、简答题(本大题共 5 小题,每小题 7 分,共 35 分)

9.一次实践活动中,某班甲、乙两个小组各 20 名学生在综合实践基地脱玉米粒,-天内每

人完成脱粒数量(千克)的数据如下:

甲组:57,59,63,63,64,71,71,71,72,75,

75,78,79,82,83,83,85,86,86,89。

乙组:50,53,57,62,62,63,65,65,67,68,

69,73,76,77,78,85,85,88,94,96。

问题:

(1)分别计算甲、乙两组学生脱粒数量(千克)的中位数;(2 分)

(2)比照甲、乙两组数据,请你给出 2 种信息,并说明实际意义。(5 分)

参考解析:

本题考查统计的相关知识。

10.试判断过点 P1(2,0,1),P2(4,3,2),P3(-2,1,1)的平面π与平面 1/2x+2y-7z+3=0

�

的位置关系,并写出-个与平面π垂直的平面方程。

参考解析:

11.已知方程

参考解析:

的两个实数解为 1 与-2,试求该方程的全部实数解。

12.用统计方法解决实际问题的过程,主要包括哪些步骤?

参考解析:

用统计方法解决实际问题-般有如下几个步骤。

①建立数学模型。分析实际问题,由实际问题抽象出相应的数学模型。

②收集数据。根据实际问题设计简单的调查表,或选择其他适当方法(调查、试验、测量)

收集数据。其中,在收集数据的过程中,可以全面观测所有总体并得到数据,这-过程称为

普查;选取适当抽样方法从总体数据中抽取部分样本进行观测并得到数据的过程叫作抽样调

查。

③整理数据。对收集到的数据进行审核、校正、整理,从而使之系统化、条理化,并用文字、

图画、表格等方式表示数据。其中,可运用条形统计图、扇形统计图、折线统计图等直观地

表示数据。

④分析数据。运用平均数、中位数、众数等数字特征,对样本数据进行分析,并进-步估计

出总体的数字特征。

⑤解释数据。结合总体数字特征,对数据进行解读。

⑥得出实际问题的相关结论。

13.评价学生的数学学习应采用多样化的方式,请列举四种不同类型的评价方式。

�

参考解析:

数学学习评价的形式多样,主要有口头测验、书面测验、开放式问题研究、活动报告、课堂

观察、课后访谈、课内外作业、建立成长记录袋等。下面列举几种不同的评价方式进行阐述。

①口头测验,是指在教学过程中教师通过与学生之间的言语互动,及时地了解学生的数学学

习情况,找出问题并及时纠正。

②书面测验,是指教师对学生的作业或者其他测验报告所做的书面性的评价。这种评价方式

可以帮助教师了解学生的数学学习状态以及知识掌握水平。

③书面评语评价,教师对学生的作业或者其他活动报告所做的书面性的评价。评价形式不仅

仅是分数或者等级,评语-般应是鼓励为主,用以帮助学生认识与解决问题。

④课后访谈,是指教师通过课后与学生的沟通交流了解学生数学学习情况的-种评价方式。

这种评价方式可以帮助教师更直接地了解到学生的数学学习情况。

⑤建立成长记录袋,是指将学生数学学习过程进行有效记录而形成的书面存档。这种评价方

式既可以帮助教师随时了解学生数学学习的成长经历,也可以有效地帮助学生确立今后的学

习目标与方向。

三、解答题(本大题 1 小题,10 分)

参考解析:

�

四、论述题(本大题 1 小题,15 分)

15.函数是中学数学课程的主线,请结合实例谈谈如何用函数的观点来认识中学数学课程中

的方程、不等式、数列等内容。

参考解析:

函数是中学数学课程的主线,它贯穿于整个中学数学课程中,方程、不等式、数列等内容均

与函数有非常密切的联系。

①函数与方程。中学数学课程中-元二次方程的求解问题,可以转化成求对应函数的零点问

题。例如,求方程 ax2+bx+c=0(a≠0)的实数根,可以转化为求函数 Y=O,x2+bx+c 与 x 轴交

点的横坐标的值,即求函数的零点问题。由此可以看出,方程可看作函数的局部性质,求方

程的根就变成了思考函数图形与 x 轴的交点问题。利用函数的整体性质可以研究方程的根的

性质,判断根的个数,并估计根所在的区间。

②函数与不等式。用函数的观点看,不等式就是确定使函数 Y=f(x)图像在 x 轴上方或下方

的 x 的区域。中学数学课程中的-元二次不等式的求解问题,可以借助二次函数的图像找到

不等式的解集。例如,求不等式 x2—3x+2>0 的解集,可以通过画出函数 f(x)=x2-3x+2 的图

像找到使函数值大于 0 的所有 x 组成的集合,而这个集合就是该不等式的解集。

③函数与数列。数列是-种特殊的函数,它的定义域为自然数集或自然数子集。数列是离散

的函数,表现在坐标系中是-些离散的点的集合。中学数学课程主要涉及等差数列和等比数

列,等差数列的通项公式是-次函数的离散化,等差数列的前 n 项和公式是二次函数的离散

化,等比数列的通项公式以及前 n 项和公式都是指数函数的离散化,因此可以借助函数的性

�

质来研究数列。例如,求等差数列的前 n 项和 Sn=n2—4n 在第几项取得最小值,可以将其转

化为求函数 f(x)=x2--4x 的顶点横坐标问题,根据函数的顶点坐标公式可知,当 x=2 时,函

数.f(x)取得最小值,即 Sn 在第 2 项取得最小值。总之,在方程、不等式、数列等内容中,

可以用函数思想思考、解决问题,用函数的概念和性质去分析问题、转化问题和解决问题。

五、案例分析题(本大题 1 小题,20 分)阅读案例,并回答问题。

16.案例:

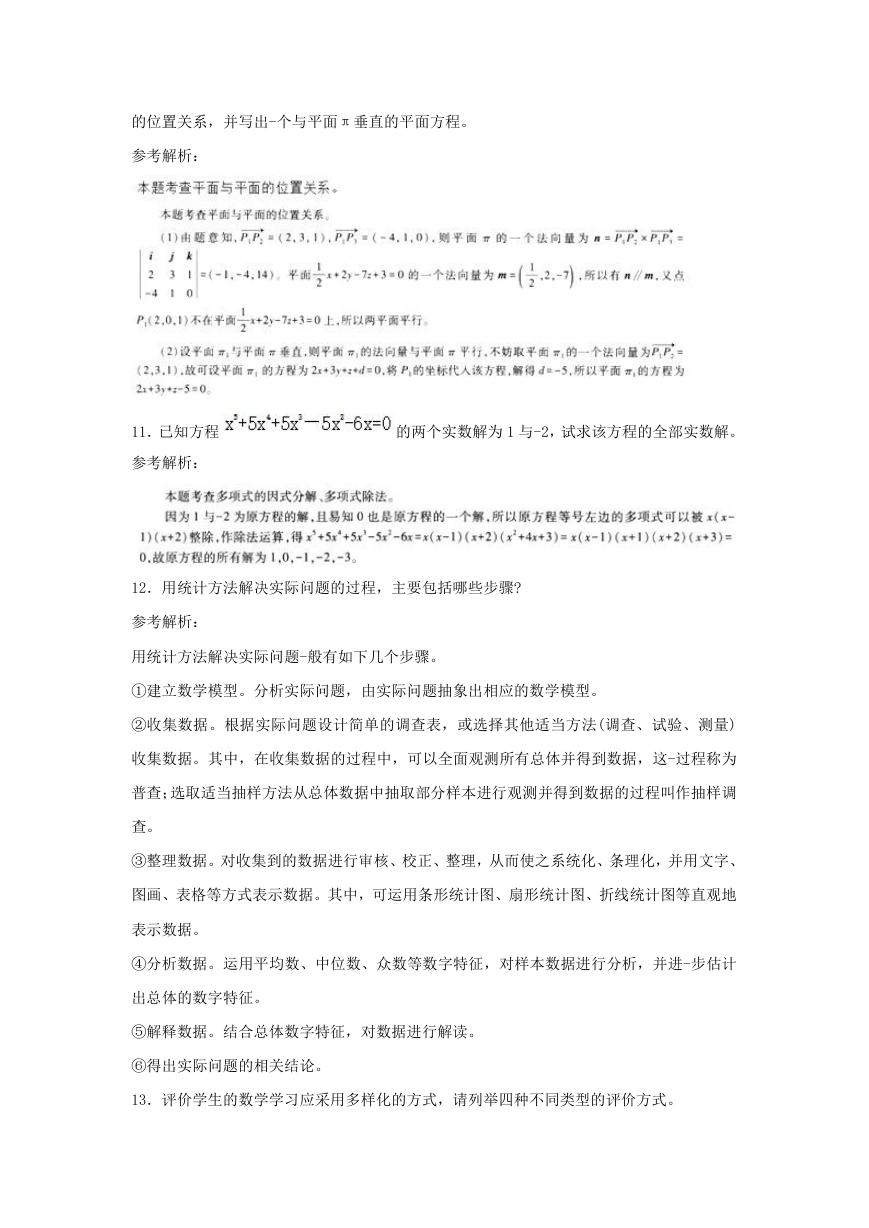

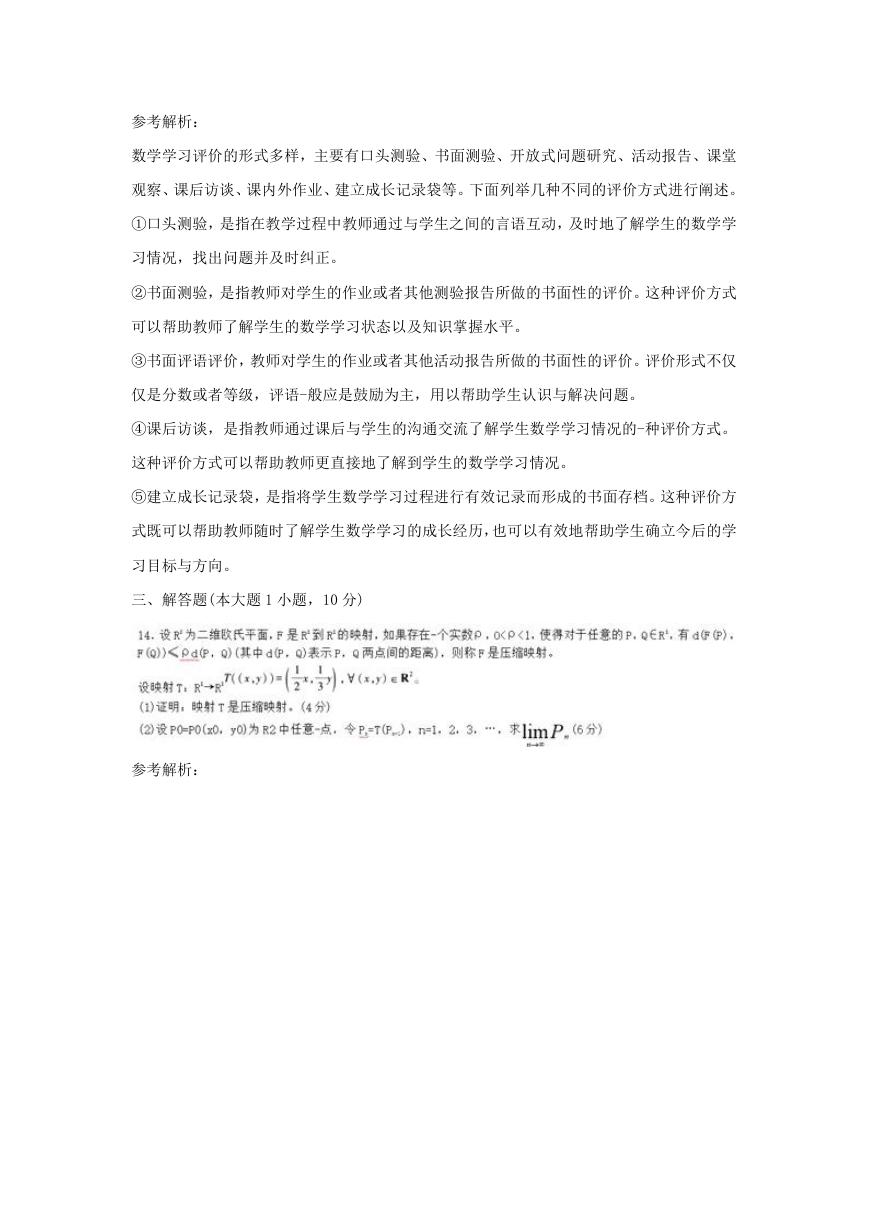

甲、乙两位数学教师均选用如下素材组织了探究活动,如图 l 所示,这是-个三级台阶,它

的每-级的长、宽、高分别为 50 cm,25 cm 和 15 cm。A 和 B 是这个台阶的两个相对端点,B

点上有-只蚂蚁,想到 A 点去吃食物。请你想-想,这只蚂蚁从 B 点出发,沿着台阶面爬到 A

点,最短路线是什么?

两位教师的教学过程如下。

甲教师:用大屏幕展示问题情境,组织小组讨论,学生开始读题,教师巡视过程中看到有的

同学把台阶画出来,与教学预设不符,立即中止了大家讨论,指着题目说:“同学们请注意

读题,是‘沿着台阶面’,你们把这张图画出来有什么用?”

在接下来讨论中,教师又遇到新情况,有的画展开图,却把尺寸弄错了,于是老师终止思考。

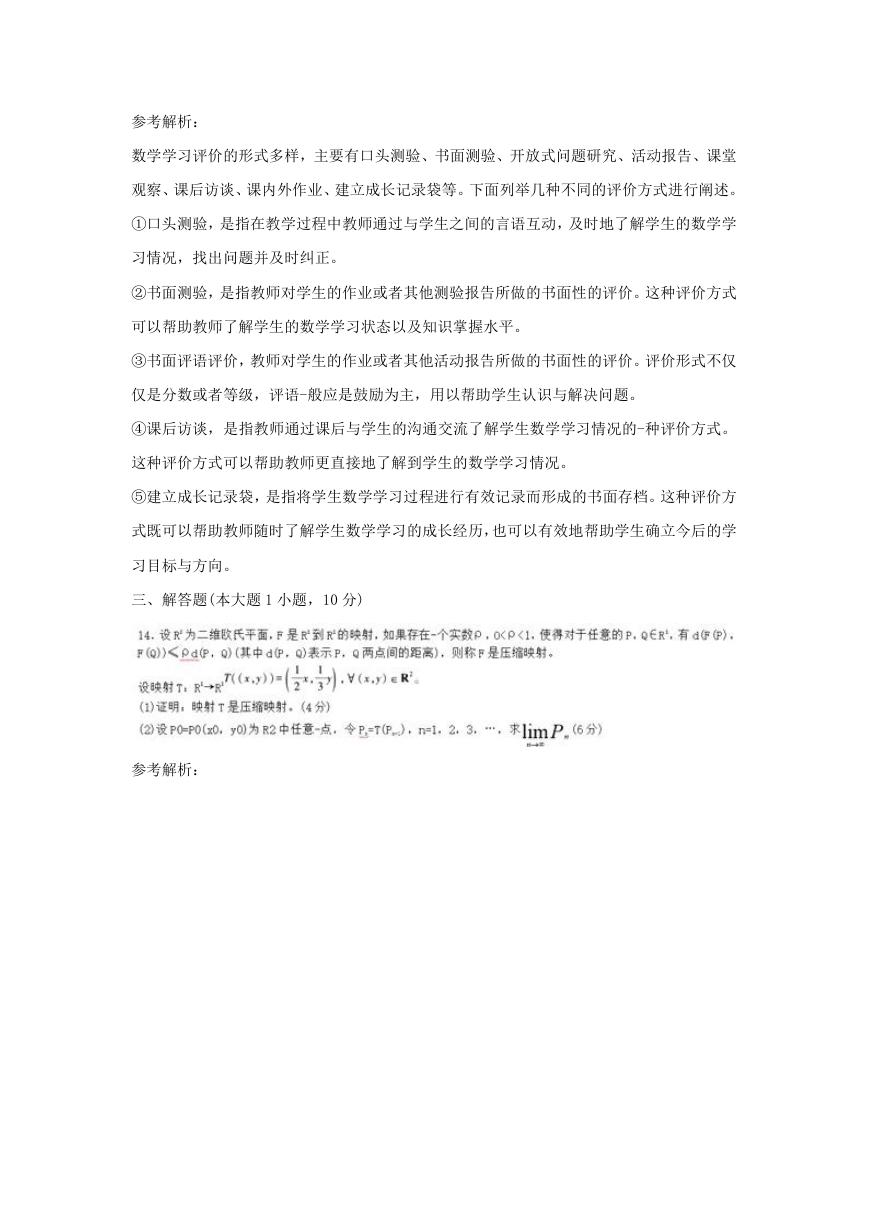

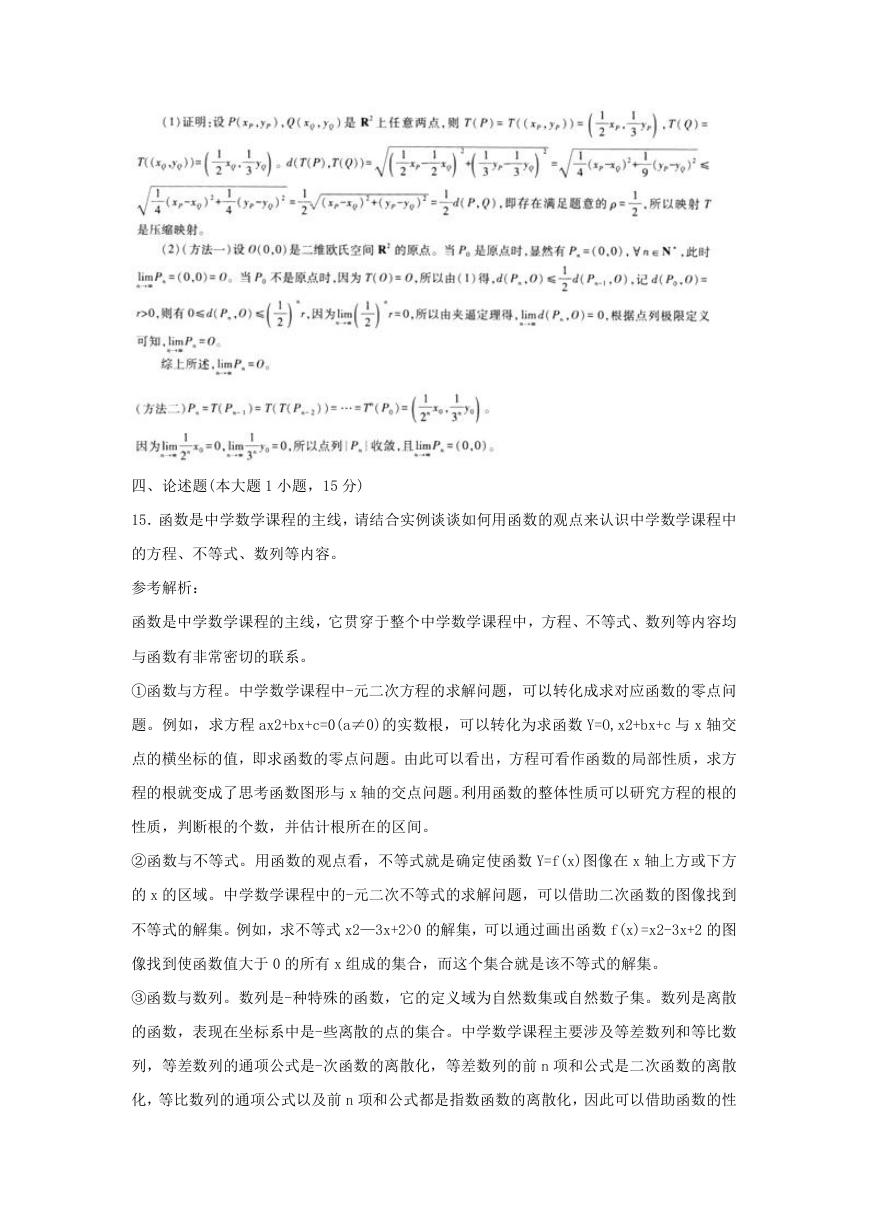

乙教师:展示情境,将问题进行分析,出示了-张台阶模样纸片,边说边将纸片拉直,如图

2 所示,然后让大家研究。很快,有同学说出答案,教师解释了下,同学们都明白了。

甲、乙教师课后交流:两个教师在教学中均有探究。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc