2021-2022 学年北京东城区初三第一学期语文期末试卷及答

案

一、基础·运用(共 13 分)

为实地感受我国脱贫攻坚战取得的成果,班级组织了“寻找乡村印迹”系列实践活动,你所

在的小组负责布置展览和发言。

1. 展览第一版块讲述脱贫攻坚战的历史背景,同学找到下面这则材料:

中华民族几千年来一直在和贫困抗争。新中国成立前,中国是世界上贫困人口最多的国

家。在那个时期的影像中,中国百姓几乎都是衣衫褴褛、面黄肌瘦的模.样。新中国成立后,

中国共产党带领人民开始向贫困宣战。一代代中国共产党人前仆.后继,奉献了青春和热血,

带领中国人民在这块土地上,书写着最新最美的图画。摆脱贫困,①_________(园 圆)

梦小康,其中的艰辛不言而②_________(喻 遇)。为了这几千年的企盼,中国各族人民

③_________(孜孜以求 轻而易举),取得了今天的成就。

(1)有同学对加点字的读音有疑问,根据语境,为它们注音。

①“模样”中的“模”应读作_________。

②“前仆后继”中的“仆”应读作_________。

(2)有同学无法确认文段中三处横线应填入的词语,根据文段内容,选出最恰当的一项。

A. ①园梦

②不言而遇

③孜孜以求

B. ①圆梦

②不言而遇

③轻而

易举

C. ①圆梦

②不言而喻

③孜孜以求

D. ①园梦

②不言而喻

③轻而

易举

【答案】(1)

①. mú

②. pū

(2)C

【解析】

【小问 1 详解】

模样(mú yàng):人的面容或装束打扮的样子。

前仆后继(qián pū hòu jì):前边的倒下了,后边的紧跟上来。形容不怕牺牲,英勇奋战。

【小问 2 详解】

圆梦:实现梦想,把梦想变为现实。“圆”是圆满的意思;

不言而喻:用不着解释就可以明白。喻:了解,明白;

孜孜以求:不知疲倦地探求。轻而易举:形容事情容易做,不费力,省事。根据“中国人民

摆脱贫困”的艰巨性,可知应选用“孜孜以求”;

故选 C。

2. 展览第二版块表现乡村脱贫攻坚、实现小康的过程中党员干部的使命担当。下面是某同

学拟写的文字稿:

�

中华民族千百年来就有对小康的憧憬。“民亦劳止,汔(qì庶几,差不多)可小康”(出

自《诗经·大雅》),意思是说老百姓太劳苦了,但求可以稍得安康。作为一种社会理想,“小

康”在中国人心中有着经久不衰的魅力。东晋诗人①__________就用“黄发垂髫,并怡然自

乐”表达了追求美好生活的强烈愿望。一部中国史就是一部中华民族同贫困作斗争的历史。

我们②__________真正了解有着广阔疆域、苦难历史的中国,③__________能真正读懂中国

反贫困斗争的艰巨。

奔向小康的路上,各级党员干部初心不渝,使命在肩,奋战在脱贫攻坚最前线。2020

年新年前后,一场新冠肺炎疫情呼啸而至。疫情之下,两支队伍逆流而上,一支是从全国各

地汇集湖北的抗击疫情的医疗队伍,一支是奔向全国各地贫困村的扶贫大军。2021 年,中

国在中华大地上全面建成了小康社会,历史性地解决了绝对贫困问题。减贫速度之快、脱贫

规模之大、攻坚力度之强,创造了人类减贫史上的中国奇迹。

(1)根据语境,横线上依次填入的诗人姓名和关联词语最恰当的一项是( )

A. ①陶渊明

②即使

③也

B. ①辛弃疾

②尽管

③可是

C. ①辛弃疾

②不是

③就是

D. ①陶渊明

②只有

③才

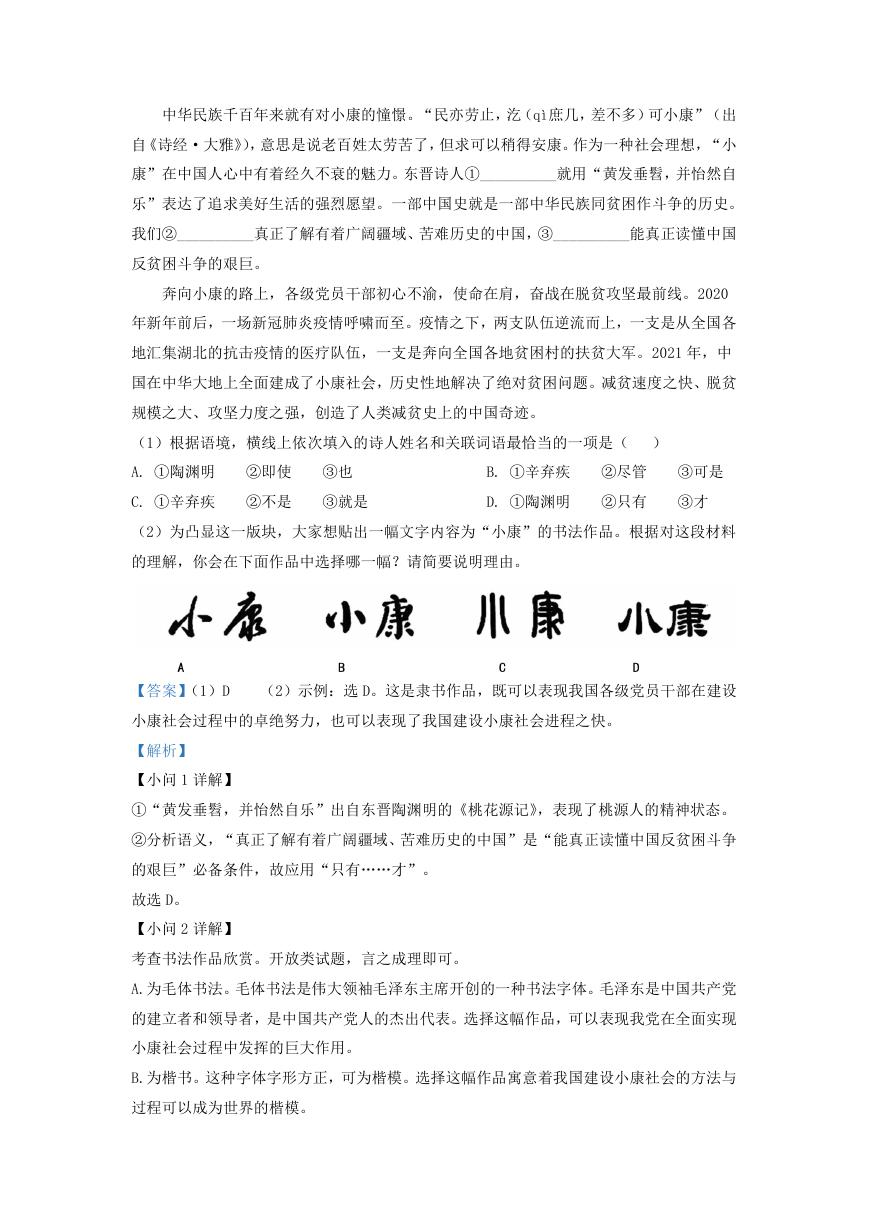

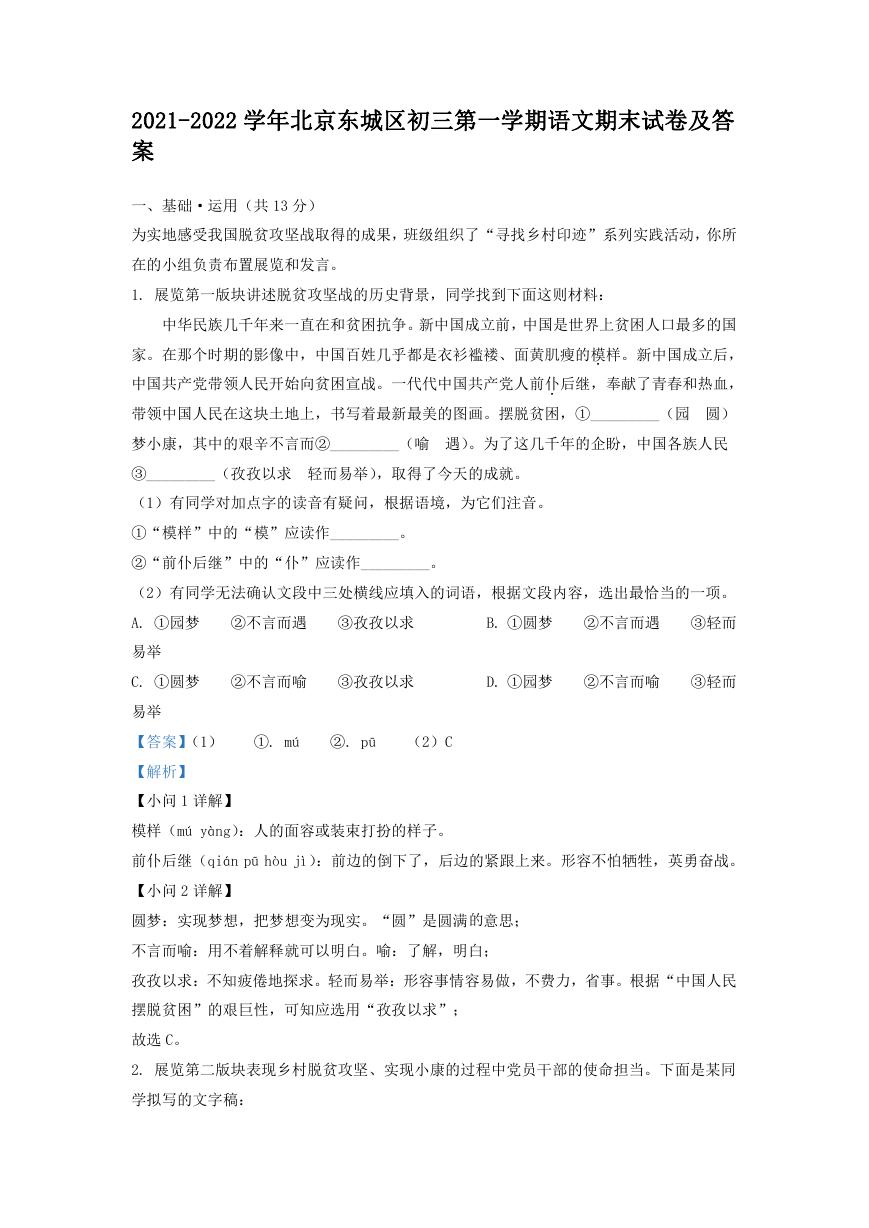

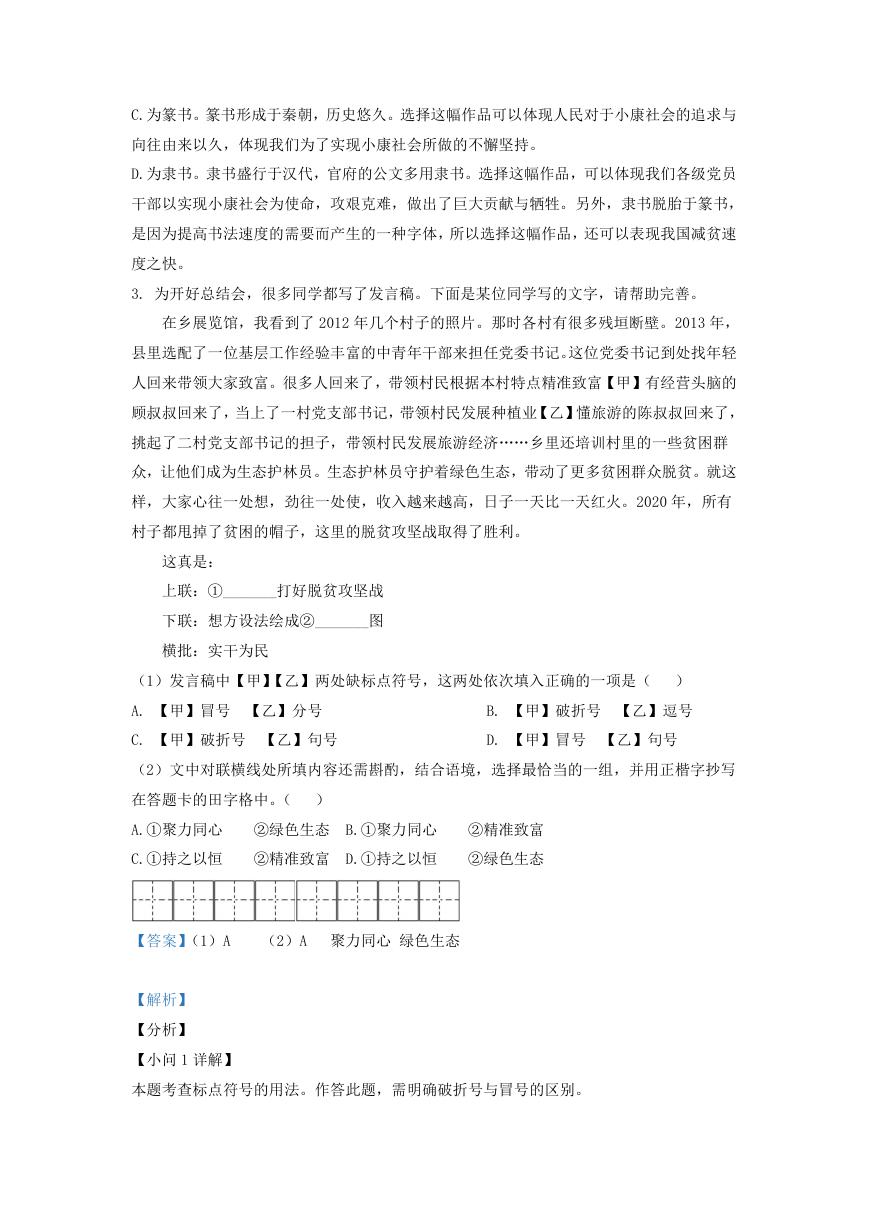

(2)为凸显这一版块,大家想贴出一幅文字内容为“小康”的书法作品。根据对这段材料

的理解,你会在下面作品中选择哪一幅?请简要说明理由。

【答案】(1)D (2)示例:选 D。这是隶书作品,既可以表现我国各级党员干部在建设

小康社会过程中的卓绝努力,也可以表现了我国建设小康社会进程之快。

【解析】

【小问 1 详解】

①“黄发垂髫,并怡然自乐”出自东晋陶渊明的《桃花源记》,表现了桃源人的精神状态。

②分析语义,“真正了解有着广阔疆域、苦难历史的中国”是“能真正读懂中国反贫困斗争

的艰巨”必备条件,故应用“只有……才”。

故选 D。

【小问 2 详解】

考查书法作品欣赏。开放类试题,言之成理即可。

A.为毛体书法。毛体书法是伟大领袖毛泽东主席开创的一种书法字体。毛泽东是中国共产党

的建立者和领导者,是中国共产党人的杰出代表。选择这幅作品,可以表现我党在全面实现

小康社会过程中发挥的巨大作用。

B.为楷书。这种字体字形方正,可为楷模。选择这幅作品寓意着我国建设小康社会的方法与

过程可以成为世界的楷模。

�

C.为篆书。篆书形成于秦朝,历史悠久。选择这幅作品可以体现人民对于小康社会的追求与

向往由来以久,体现我们为了实现小康社会所做的不懈坚持。

D.为隶书。隶书盛行于汉代,官府的公文多用隶书。选择这幅作品,可以体现我们各级党员

干部以实现小康社会为使命,攻艰克难,做出了巨大贡献与牺牲。另外,隶书脱胎于篆书,

是因为提高书法速度的需要而产生的一种字体,所以选择这幅作品,还可以表现我国减贫速

度之快。

3. 为开好总结会,很多同学都写了发言稿。下面是某位同学写的文字,请帮助完善。

在乡展览馆,我看到了 2012 年几个村子的照片。那时各村有很多残垣断壁。2013 年,

县里选配了一位基层工作经验丰富的中青年干部来担任党委书记。这位党委书记到处找年轻

人回来带领大家致富。很多人回来了,带领村民根据本村特点精准致富【甲】有经营头脑的

顾叔叔回来了,当上了一村党支部书记,带领村民发展种植业【乙】懂旅游的陈叔叔回来了,

挑起了二村党支部书记的担子,带领村民发展旅游经济……乡里还培训村里的一些贫困群

众,让他们成为生态护林员。生态护林员守护着绿色生态,带动了更多贫困群众脱贫。就这

样,大家心往一处想,劲往一处使,收入越来越高,日子一天比一天红火。2020 年,所有

村子都甩掉了贫困的帽子,这里的脱贫攻坚战取得了胜利。

这真是:

上联:①_______打好脱贫攻坚战

下联:想方设法绘成②_______图

横批:实干为民

(1)发言稿中【甲】【乙】两处缺标点符号,这两处依次填入正确的一项是( )

A. 【甲】冒号 【乙】分号

B. 【甲】破折号 【乙】逗号

C. 【甲】破折号 【乙】句号

D. 【甲】冒号 【乙】句号

(2)文中对联横线处所填内容还需斟酌,结合语境,选择最恰当的一组,并用正楷字抄写

在答题卡的田字格中。( )

A.①聚力同心

②绿色生态 B.①聚力同心

②精准致富

C.①持之以恒

②精准致富 D.①持之以恒

②绿色生态

【答案】(1)A

(2)A 聚力同心 绿色生态

【解析】

【分析】

【小问 1 详解】

本题考查标点符号的用法。作答此题,需明确破折号与冒号的区别。

�

①分说部分是总说部分的分项叙述,应用冒号;如果分说部分是对总说的部分注释,则应用

破折号。

②凡是用破折号表示注释的,可以把注释删去,句子的内容与形式仍是完整的;而用冒号的

则不行。

③冒号的提示作用必须发挥到句末,而破折号则可以只管到句中的一部分。

由选文“有经营头脑的顾叔叔回来了……懂旅游的陈叔叔回来了……”可知,此句话是在对

“很多人回来了,带领村民根据本村特点精准致富”这一现象进行举例。故甲处应使用冒号;

“有经营头脑的顾叔叔回来了……懂旅游的陈叔叔回来了……”可知,例子之间呈并列关

系,因此乙处应使用分号。

故选 A。

【小问 2 详解】

本题考查补写对联及字词书写。

由材料中“经验丰富的中青年干部、经营头脑的顾叔叔、懂旅游的陈叔叔、贫困群众”和“大

家心往一处想,劲往一处使”可知,只有齐心协力,团结合作,才能打好脱贫攻坚战。因此

上联为“聚力同心打好脱贫攻坚战”;

由材料中“带领村民发展种植业”“生态护林员守护着绿色生态”可知,大力发展经济的同

时,不忘保护生态环境,因此下联为“想方设法绘成绿色生态图”;

故选 A。

第二小问要求用正楷字抄写在答题卡的田字格中。

首先要保证汉字书写绝对正确;其次要掌握好所给汉字的间架结构和各部分比例;注意辨析

字形,认清字的结构,不写连笔字,要一笔一划,横平竖直地写,谨慎用笔,不要漏写、多

写、错写。注意“聚”“绿”等字的正确书写。

二、古诗文阅读(共 17 分)

(一)默写。(共 4 分)

4. 第(1)~(3)题任选两题作答,第(4)(5)题任选一题作答。

(1)____________________,拔剑四顾心茫然。(李白《行路难》)

(2)沙鸥翔集,___________,岸芷汀兰,郁郁青青。(范仲淹《岳阳楼记》)

(3)____________________,蜡炬成灰泪始干。(李商隐《无题》)

(4)《酬乐天扬州初逢席上见赠》一诗里,既点明酬答之意,又包含共勉之情的一联是

“________________,__________________”。

(5)面对因挫折而意志消沉的朋友,你会用“_________________,_________________”

这两句诗来激励他。

【答案】 ①. 停杯投箸不能食

②. 锦鳞游泳

③. 春蚕到死丝方尽

④. 今日

听君歌一曲

⑤. 暂凭杯酒长精神

⑥. 示例:长风破浪会有时

⑦. 直挂云帆济沧

�

海/山重水复疑无路,柳暗花明又一村/千磨万击还坚劲,任尔东西南北风

【解析】

【分析】

【详解】默写题作答时,一要透彻理解诗文内容;二要认真审题,找出符合题意的诗文句子;

三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错字。(1)—(4)题中注意“箸、锦、

鳞、凭”等字的正确书写;

第(5)题只要是能起到激励和勉励作用的诗句都可,如:“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦

寒来。”或“天生我材必有用,千金散尽还复来。”

(二)(共 5 分)

阅读《水调歌头》《月夜忆舍弟》,完成下面小题。

水调歌头

苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,

高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,

此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

月夜忆舍弟

杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

5. 《水调歌头》这首词从不同角度写了“月”的特点。“明月几时有”从时间长度写月亘

古长悬。“①___________”一句不仅从会间距离直接写月距人间甚远,也明确表现了月带

给人的身体之感。“月有阴晴圆缺”一句则从明暗、形状写月的②____________,富有哲理

意味。

6. 这两首诗词除了表达作者对亲人的思念之外,还表达了不同的情绪或思考。结合具体语

句,谈谈这两首诗词表达了哪些不同的情绪或思考。

【答案】5.

①. 高处不胜寒

②. 明暗形态变化

6. 《水调歌头》除了表达了对弟弟苏辙(字子由)的怀念之情,但并不限于此。“但愿人

长久,千里共婵娟。”苏轼在中秋之夜,还对一切经受着离别之苦的人表示美好祝愿。

《月夜忆舍弟》中“露从今夜白,月是故乡明”表达了对分居两地的亲人的思念之情。“寄

书长不达,况乃未休兵”交代了天下因战乱而离别的情况很多,表达了对饱受战乱颠沛流离

�

之苦的百姓的同情。

【解析】

【分析】

【5 题详解】

本题考查对诗歌内容的分析理解。

(1)“高处”从空间上写出“恐琼楼玉宇”,“不胜寒”从人的感觉上写出了月的清冷给

人的寒冷之感。故空一:高处不胜寒。

(2)“月有阴晴圆缺”中“阴晴”写出了月的明暗变化,阴则暗,明则晴;“圆缺”写出

了月的形态变化,月初月末则缺,月中则满。故空二:明暗形态变化。

【6 题详解】

本题考查诗歌的思想感情。

根据《水调歌头》中“中秋”“作此篇,兼怀子由”可知作者是在中秋佳节因为思念弟弟子

由才写下这首词。“不应有恨,何事长向别时圆”埋怨明月故意与人为难,给人增添忧愁,

无理的语气进一步衬托出词人思念胞弟的手足深情,却又含蓄地表示了对于不幸的离人们的

同情。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”又由中秋的圆月联想到人间的离别,同时感念人生

的离合无常。词的最后说:“但愿人长久,千里共婵娟。”“婵娟”是美好的样子,这是对

一切经受着离别之苦的人表示的美好祝愿。

《月夜忆舍弟》中“戍鼓断人行,边秋一雁声。”路断行人,写出所见;戍鼓雁声,写出所

闻。耳目所及皆是一片凄凉景象。“露从今夜白,月是故乡明”信手挥写,若不经意,看似

与忆弟无关,其实不然。不仅望月怀乡写出“忆”,就是闻戍鼓,听雁声,见寒露,也无不

使作者感物伤怀,引起思念之情。所以是字字忆弟,句句有情“有弟皆分散,无家问死生”

上句说弟兄离散,天各一方;下句说家已不存,生死难卜,写得伤心折肠,感人至深。这两

句诗也概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。“寄书长不达,况乃未休兵”进一

步抒发内心的忧虑之情。亲人们四处流散,平时寄书老是不能送到,更何况战乱频繁还没有

停止,生死茫茫当更难逆料。表达了对饱受战乱颠沛流离之苦的百姓的同情。

(三)(共 8 分)

阅读《醉翁亭记》,完成下面小题。

环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻

水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作

亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最

高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木

�

秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而

乐亦无穷也。

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴

酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓

然乎其间者,太守醉也。

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐

也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉

能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

7. 下列选项中加点字的意思或用法都相同的一项是( )

A. 醉翁之意. 出其不意. 志得意.满 称心如意.

B. 往来而不绝. 韦编三绝. 滔滔不绝. 连绵不绝.

C. 秀.而繁阴 秀.外慧中 后起之秀. 山清水秀.

D. 朝而.往 闻风而.动 满载而.归 劳而.无功

8. 下列对文中画线句的翻译和理解,全都正确的一项是( )

A. 望之蔚然而深秀者,琅琊也。

翻译:远远看去,那树木繁茂、幽深秀丽的地方,是琅琊山。

理解:本句简要交代了从周围众山中判断琅琊山的依据,为引出醉翁亭作铺垫。

B. 山水之乐,得之心而寓之酒也。

翻译:欣赏山水的乐趣,领会在心间,寄托在饮酒上。

理解:这句话承接前一句,阐发文章的主旨,即山水游玩之乐不及宴饮之乐。

C. 树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。

翻译:树林茂密成荫,禽鸟在高处低处鸣叫,这是因为众宾离开了,鸟儿在欢唱啊。

理解:此句写宴罢晚归、人去山空后的禽鸟之乐,这种快乐被作者认为是“乐”的最高境界。

9. 中国古代就有“安民之道在察其疾苦”的说法,结合上文和下面两则材料,说说欧阳修、

郭永和林则徐三者身上是如何体现“安民”的。

材料一:

(郭永)调清河丞,寻知大谷县。太原帅率用重臣,每宴飨①(xiǎng)费千金,取诸县

以给,敛诸大谷②者尤亟③。永以书抵幕府曰:“非什一④而取,皆民膏血也,以资觞豆之费

可乎?脱⑤不获命,令有投劾而归耳。”府不敢迫。

(《宋史·忠义·郭永》)

材料二:

十二年,(林则徐)调江苏巡抚。吴中洊(jiàn)饥,奏免逋赋(bū fù),筹抚恤。前

在藩司任,议定赈务章程,行之有效,至是仍其法,宿弊一清。赈竣,乃筹积谷备荒。

�

①飨:以酒食款待。②大谷:县名,即大谷县。③亟:同“极”,至。④什一:税收的额度,

指征收百姓收获的十分之一。⑤脱:倘若,倘使。⑥投劾:递交弹劾自己、请求去职的呈文。

(《清史稿·林则徐传》)

⑦洊:再,一次又一次。⑧逋赋:未交的赋税。

【答案】7. B

8. A

9. (1)欧阳修:“人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也”,可知太守与民同乐事的

思想。百姓生活幸福,是与太守一起宴游琅琊山醉翁亭,太守为自己治下的百姓安居乐业而

陶醉。

(2)郭永:““非什一而取,皆民膏血也,以资觞豆之费可乎?脱不获命,令有投劾而归

耳”,可知其拒绝幕府搜刮民脂民膏,仗义执言,为百姓请命。

(3)林则徐:“吴中洊饥,奏免逋赋,筹抚恤”,可知林则徐为受灾百姓申请赋税减免,

筹措赈灾物资,为百姓着想。“赈竣,乃筹积谷备荒”,平时储备好用于灾年救济的粮食,

打算长远。

【解析】

【7 题详解】

本题考查重点文言词语在文中的含义。

解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等

现象。

A.意:名词,意趣/动词,预料/名词,愿望/名词,心意;

B.绝:都是动词,断,断绝;

C.秀:形容词,茂盛,繁茂/形容词,秀丽/名词,特别优异的的人物/形容词,秀丽;

D.而:表修饰,不译/表承接,然后/表修饰,不译/表转折,但是;

故选 B。

【8 题详解】

本题考查文言翻译和内容理解。

B.理解有误:根据“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”,可知山水游玩之乐才是醉翁的意

图,宴饮之乐不及山水游玩之乐;

C.译句有误:正确的意思是“树林里的枝叶茂密成荫,禽鸟在高处低处鸣叫,是游人离开后

鸟儿在欢乐地跳跃。”“鸟乐”意为“鸟儿在欢乐地跳跃”。

理解有误:作者认为是“乐”的最高境界是“太守之乐其乐也”,与百姓一起宴游琅琊山醉

翁亭,为自己治下的百姓安居乐业而陶醉;

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc