七年级下册科学第二单元测试卷及答案浙教版 B 卷

一、选择题(共 60 分)

第 I 卷(选择题)

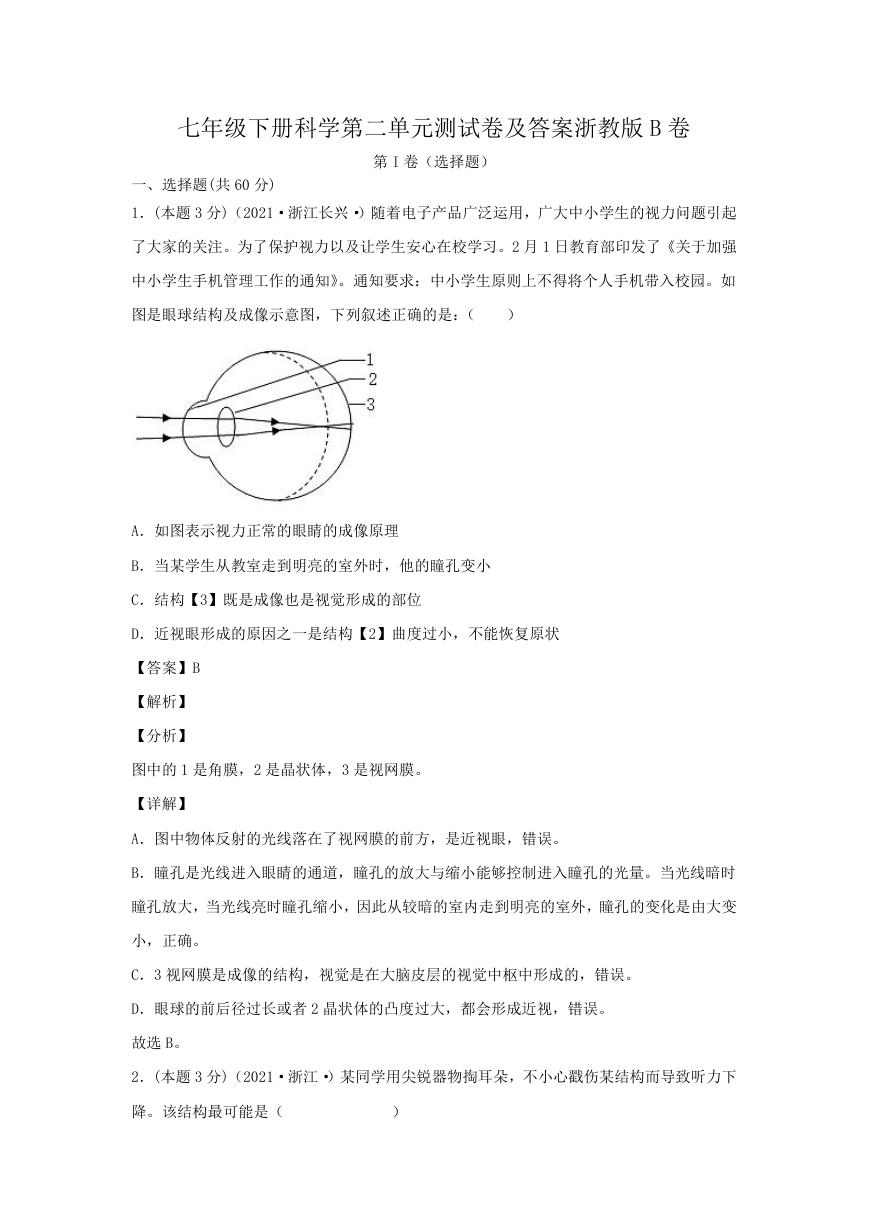

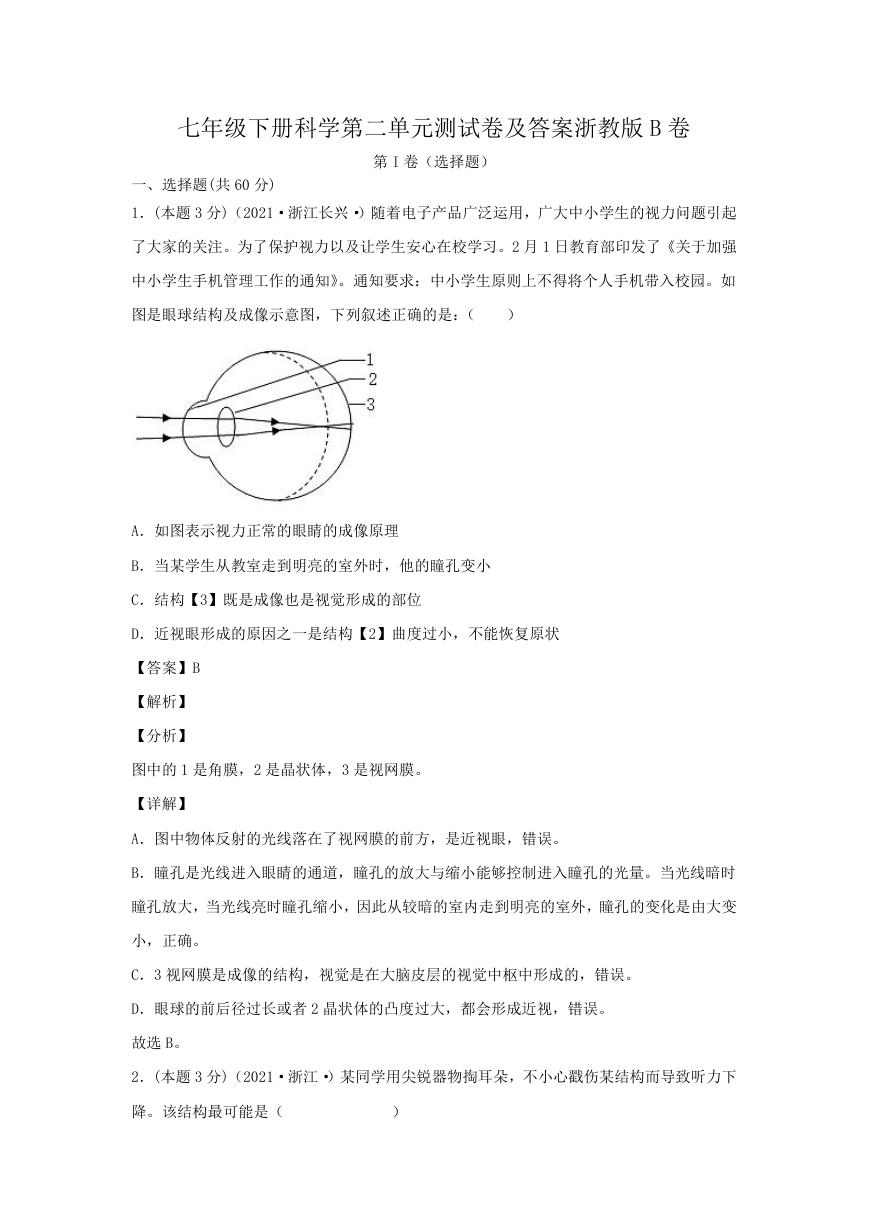

1.(本题 3 分)(2021·浙江长兴·)随着电子产品广泛运用,广大中小学生的视力问题引起

了大家的关注。为了保护视力以及让学生安心在校学习。2 月 1 日教育部印发了《关于加强

中小学生手机管理工作的通知》。通知要求:中小学生原则上不得将个人手机带入校园。如

图是眼球结构及成像示意图,下列叙述正确的是:(

)

A.如图表示视力正常的眼睛的成像原理

B.当某学生从教室走到明亮的室外时,他的瞳孔变小

C.结构【3】既是成像也是视觉形成的部位

D.近视眼形成的原因之一是结构【2】曲度过小,不能恢复原状

【答案】B

【解析】

【分析】

图中的 1 是角膜,2 是晶状体,3 是视网膜。

【详解】

A.图中物体反射的光线落在了视网膜的前方,是近视眼,错误。

B.瞳孔是光线进入眼睛的通道,瞳孔的放大与缩小能够控制进入瞳孔的光量。当光线暗时

瞳孔放大,当光线亮时瞳孔缩小,因此从较暗的室内走到明亮的室外,瞳孔的变化是由大变

小,正确。

C.3 视网膜是成像的结构,视觉是在大脑皮层的视觉中枢中形成的,错误。

D.眼球的前后径过长或者 2 晶状体的凸度过大,都会形成近视,错误。

故选 B。

2.(本题 3 分)(2021·浙江·)某同学用尖锐器物掏耳朵,不小心戳伤某结构而导致听力下

降。该结构最可能是(

)

�

A.外耳道

B.鼓膜

C.前庭

D.耳蜗

【答案】B

【解析】

【分析】

此题考查的知识点是耳的卫生保健,解答时可以从鼓膜的位置和作用方面来切入。

【详解】

某人用尖锐的器具掏挖‘耳屎’,这个过程只会在外耳道,外耳道与中耳的交界处是鼓膜,

不小心戳穿鼓膜,导致声音不能引起鼓膜的震动或震动减弱,致使听力下降导致耳聋。

故选 B。

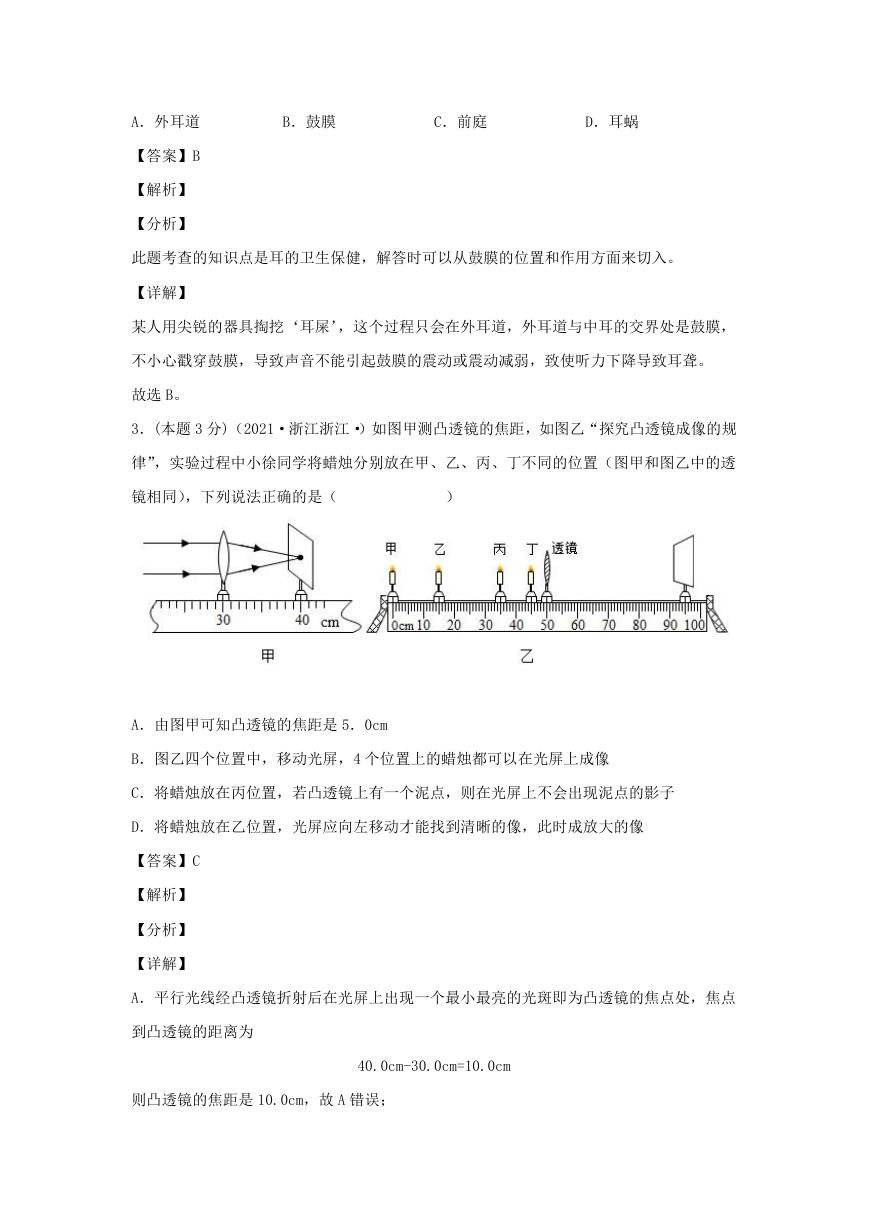

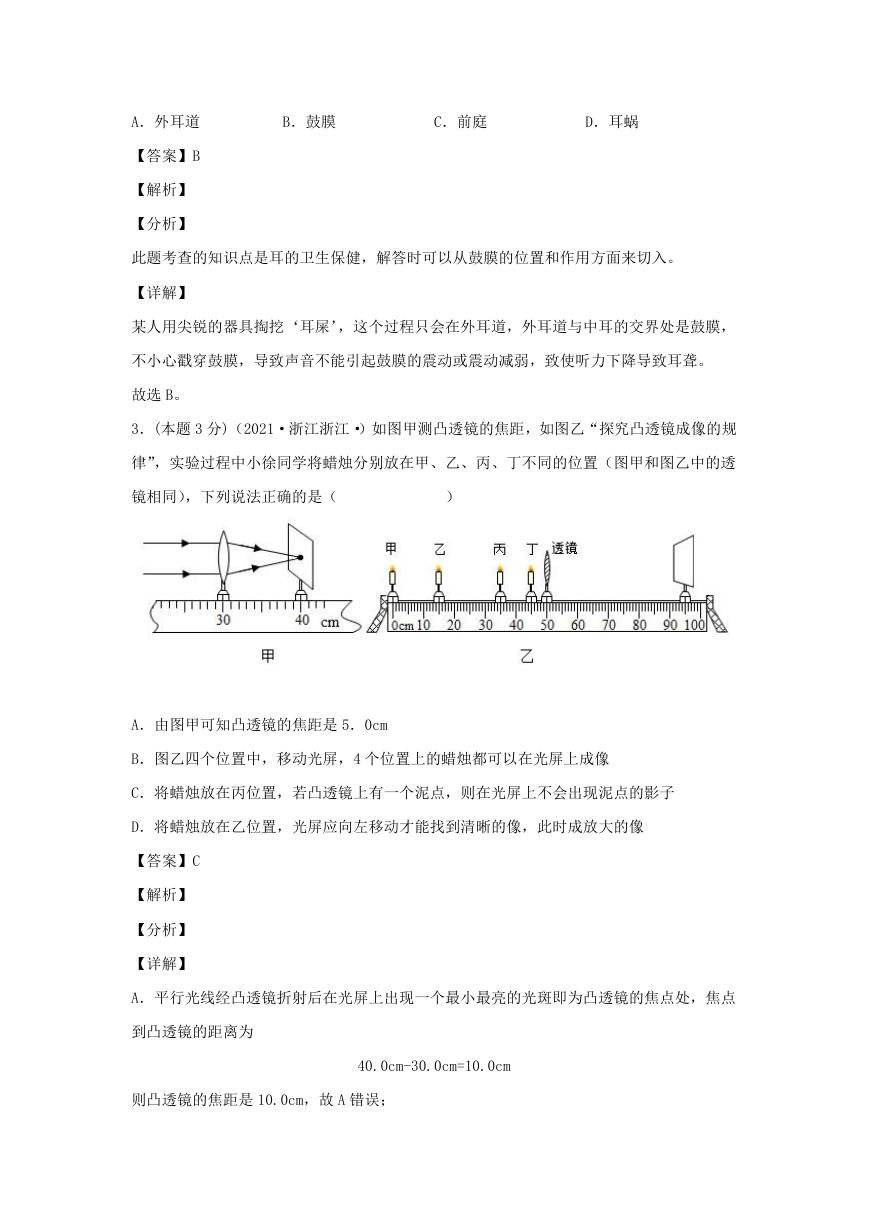

3.(本题 3 分)(2021·浙江浙江·)如图甲测凸透镜的焦距,如图乙“探究凸透镜成像的规

律”,实验过程中小徐同学将蜡烛分别放在甲、乙、丙、丁不同的位置(图甲和图乙中的透

镜相同),下列说法正确的是(

)

A.由图甲可知凸透镜的焦距是 5.0cm

B.图乙四个位置中,移动光屏,4 个位置上的蜡烛都可以在光屏上成像

C.将蜡烛放在丙位置,若凸透镜上有一个泥点,则在光屏上不会出现泥点的影子

D.将蜡烛放在乙位置,光屏应向左移动才能找到清晰的像,此时成放大的像

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

A.平行光线经凸透镜折射后在光屏上出现一个最小最亮的光斑即为凸透镜的焦点处,焦点

到凸透镜的距离为

则凸透镜的焦距是 10.0cm,故 A 错误;

40.0cm-30.0cm=10.0cm

�

B.根据“一倍焦距分虚实”知一倍焦距以外是实像,以内是虚像,因为甲乙丙在焦点以外,

所以成实像,可以成在光屏上,而丁在一倍焦距之内,成的是虚像,所以光屏上会出现 3

个像,故 B 错误;

C.凸透镜成实像时,所有透过透镜的光会聚到光屏上成像,凸透镜上溅了一个小泥点,整

个物体发出的光虽有一小部分被挡住,但总会有一部分光通过凸透镜而会聚成像,因此,像

与原来相同,大小不变;由于透镜的一小部分被遮住,因此折射出的光线与原来相比减少了,

像将完好,但亮度会变暗,所以不会出现泥点的影子,故 C 正确;

D.将蜡烛放在乙位置,由图知道,u>2f,成倒立、缩小的实像,所以,光屏应向左移动才

能找到清晰的像,此时的成像特点与照相机的原理是相同的,故 D 错误。

故选 C。

4.(本题 3 分)(2021·浙江浙江·)自然界中黑色的花很少,而红、黄色的花却很多,主要

原因是因为(

)

A.黑色花能吸收自然界的一切色光,包括黑色光,所以容易受到伤害,不易存活

B.因红光外侧的红外线热效应较强,红色花将太阳光中的红光反射出去,从而使花免受伤

害

C.黄花能发出黄色的光,吸引昆虫传粉

D.红花能吸收太阳光中的红色光,促进自身的光合作用

【答案】B

【解析】

【分析】

透明物体的颜色是由它通过的色光决定的,不透明物体的颜色是由它反射的色光决定的。

【详解】

黑色物体吸收各种颜色的光,温度高容易损伤花,所以黑色的花很少见,而因红光外侧的红

外线热效应较强,红色花和黄颜色的花将太阳光中的红光和黄光反射出去,从而使花免受伤

害。

故选 B。

5.(本题 3 分)(2021·浙江浙江·)在冷、热、触、痛四种感觉中,对人体具有最大保护意

义的是(

)

A.冷觉

B.痛觉

C.触觉

D.热觉

【答案】B

�

【解析】

【分析】

人体有许多感受内、外刺激的感受器,有些感受器比较简单,例如皮肤里的感觉神经末梢;

有些感受器带有附属结构,叫做感觉器官,例如眼、耳。

【详解】

人体从外界获取信息主要靠人的感觉,例如:眼是视觉器官,耳是听觉器官,鼻是嗅觉器官,

舌是味觉器官,感受酸、甜、苦、咸、辣等味道;皮肤除具有保护、分泌、排泄、吸收和调

节体温等功能外,还分布有丰富的感觉神经末梢,能感受冷、热、触、痛等刺激,对人体保

护意义最大的是痛觉。

故选 B。

【点睛】

冷觉、热觉、痛觉、触觉等感觉都是由皮肤里的感受器感知的。

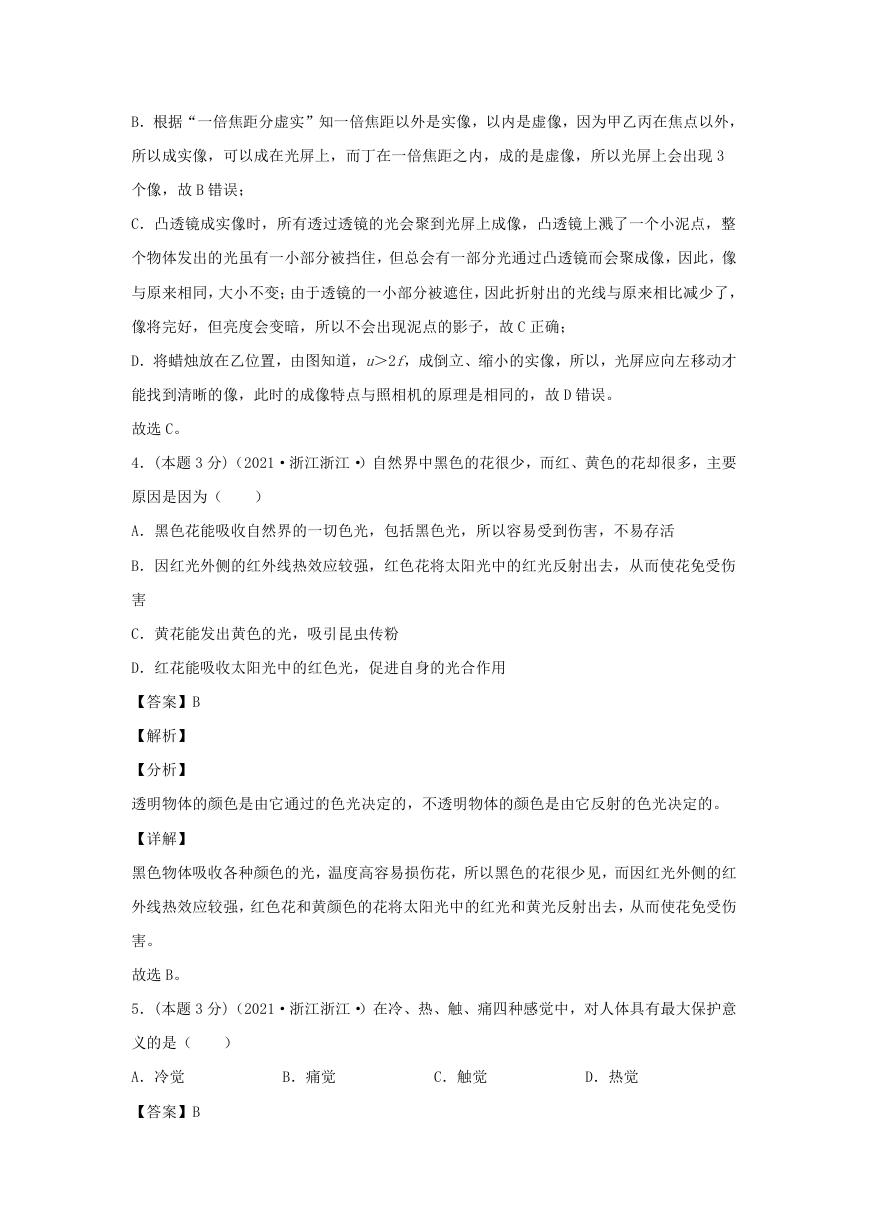

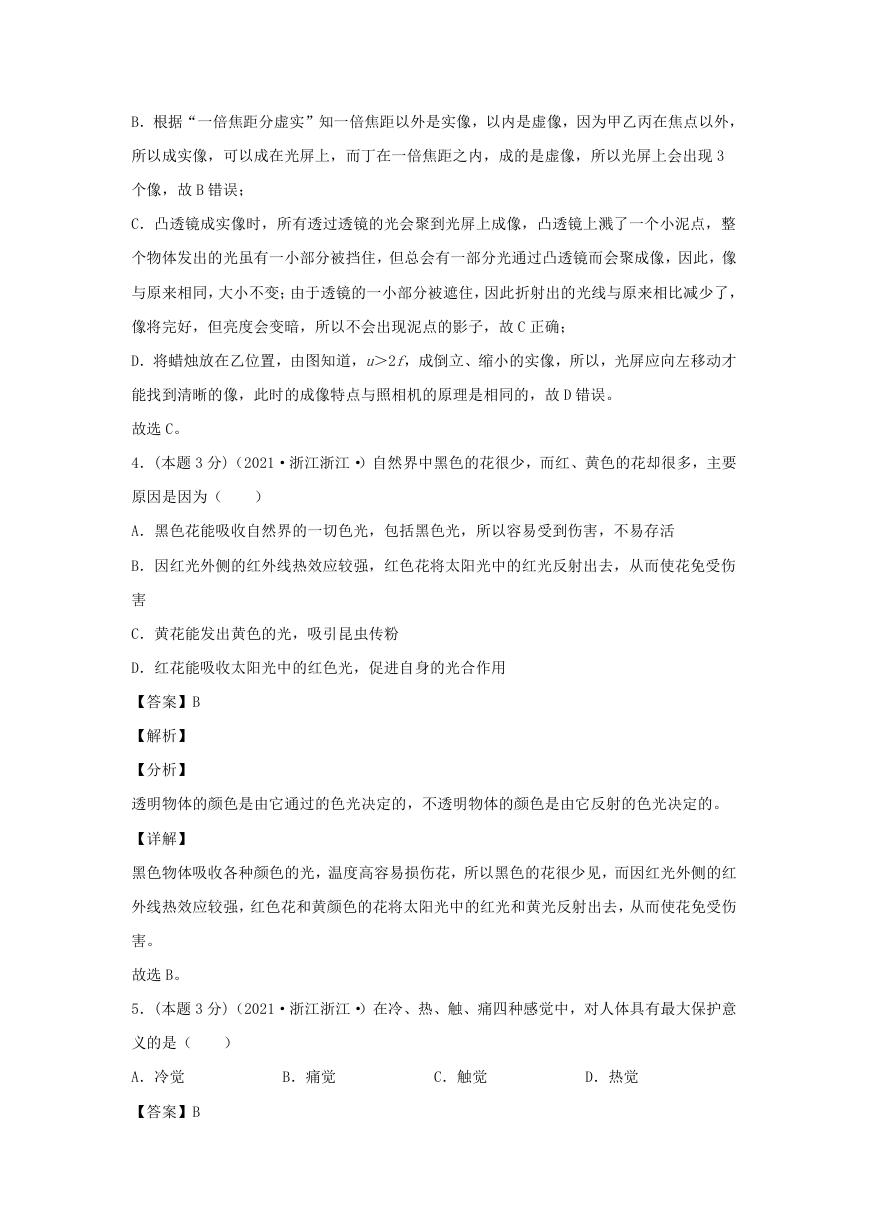

6.(本题 3 分)(2021·浙江浙江·)如图所示,某同学用自制的水透镜来探究凸透镜成像规

律。当向水透镜里注水时,水透镜的焦距将变小;当从水透镜里抽水时,水透镜的焦距将变

大。实验前,应先调节烛焰、光屏的中心位于水透镜的主光轴上;当该同学移动蜡烛、水透

镜和光屏至图示位置时,恰能在光屏上看到清晰的像(像末画),现保持光屏和透镜的位置

不变,改变透镜中水的多少,需将蜡烛向左移动距离 s,方可在光屏上再次成清晰的像。则

(

)

A.第二次成像可能是放大的

B.蜡烛移动的距离 s>12cm

C.一定是从透镜里抽水

D.两次成像时,透镜焦距可能相差 11cm

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

AC.由图可知,此时物距等于像距,成倒立、等大的实像,将蜡烛向左移动距离 s,此时物

距增大,像距不变,凸透镜成实像时,物远像近像变小,物近像远像变大,光屏位置不变,

�

使光屏上看到清晰的像,需要增大凸透镜的焦距,从水透镜里抽水;此时的物距大于像距,

成倒立、缩小的实像。故 A 错误,C 正确;

BD.由图可知,此时的

成的是倒立、等大的实像,所以

即

u=v=2f

2f=20cm

f=10cm

保持光屏和透镜的位置不变,移动蜡烛在光屏上再次成清晰的像,此时像距 v=20cm,在“新”

透镜的一倍焦距和二倍焦距之间,即

10cm<f'’<20cm

故两次成像时,透镜的焦距不可能相差 11cm。物距大于 2f',蜡烛移动的距离 s不一定大于

12cm,故 BD 错误。

故选 C。

7.(本题 3 分)(2021·浙江浙江·)人工智能使得人们的生活越来越方便,华人青年王孟秋

发明了一款功能强大的便携式家用“无人相机”,相机内装有多种高科技传感器,底部装有

镜头和声呐(发射超声,同时能接受超声的装置),机身只有 240 克。你认为向下发射超声

的“底部声呐”可能与下列相机的哪个功能有关(

)

A.用手机控制相机

B.相机能自动悬浮停在合适高度拍摄

C.相机水平位置运动时遇到障碍物会自动避开

D.笑脸抓拍

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

�

A.用手机控制相机,属于电磁波的应用,与声呐功能无关,故 A 不符合题意;

B.“底部声呐”向下发出超声波,该超声波被景物反射,“底部声呐”接收反射回来的超声

波,自动测量出相机到景物之间的距离,以便相机悬浮停在合适的高度上进行拍摄,故 B

符合题意;

C.“无人相机”是向下发射超声的“底部声呐”,与相机水平位置运动时遇到障碍物会自动

避开功能无关,故 C 不符合题意;

D.拍摄笑脸属于光现象,与声呐功能无关,故 D 不符合题意。

故选 B。

8.(本题 3 分)(2021·浙江·诸暨市开放双语实验学校)在探究凸透镜成像的实验中,先

用焦距为 10cm 的透镜甲进行实验,在透镜右侧的光屏上得到了清晰缩小的实像.接下来不

改变发光体和凸透镜的位置,改用焦距为 20cm 的透镜乙继续进行实验。下列情形可能发生

的是(

)

A.光屏向右移,能接收到清晰缩小的实像

B.光屏向左移,能接收到清晰放大的实像

C.光屏向左移,能接收到清晰缩小的实像

D.无论怎样移动光屏,都接收不到清晰的像

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

用焦距为 10cm 的透镜甲进行实验时,在透镜右侧的光屏上得到清晰缩小的实像,说明发光

体在透镜甲左侧大于 20cm 远的地方(即二倍焦距以外),光屏在透镜甲右侧 10~20cm 远的

地方(即一、二倍焦距之间)。若不改变发光体和凸透镜的位置,改用焦距为 20cm 的透镜乙

继续进行实验时,发光体在透镜乙的焦点以外,一定能在透镜乙右侧焦点以外,即距离透镜

乙右侧大于 20cm 的某处,得到一个实像,所以将光屏向右移,一定能接收到一个清晰的倒

立的实像,这个实像可能是缩小的,也可能是等大的、放大的。

故选 A。

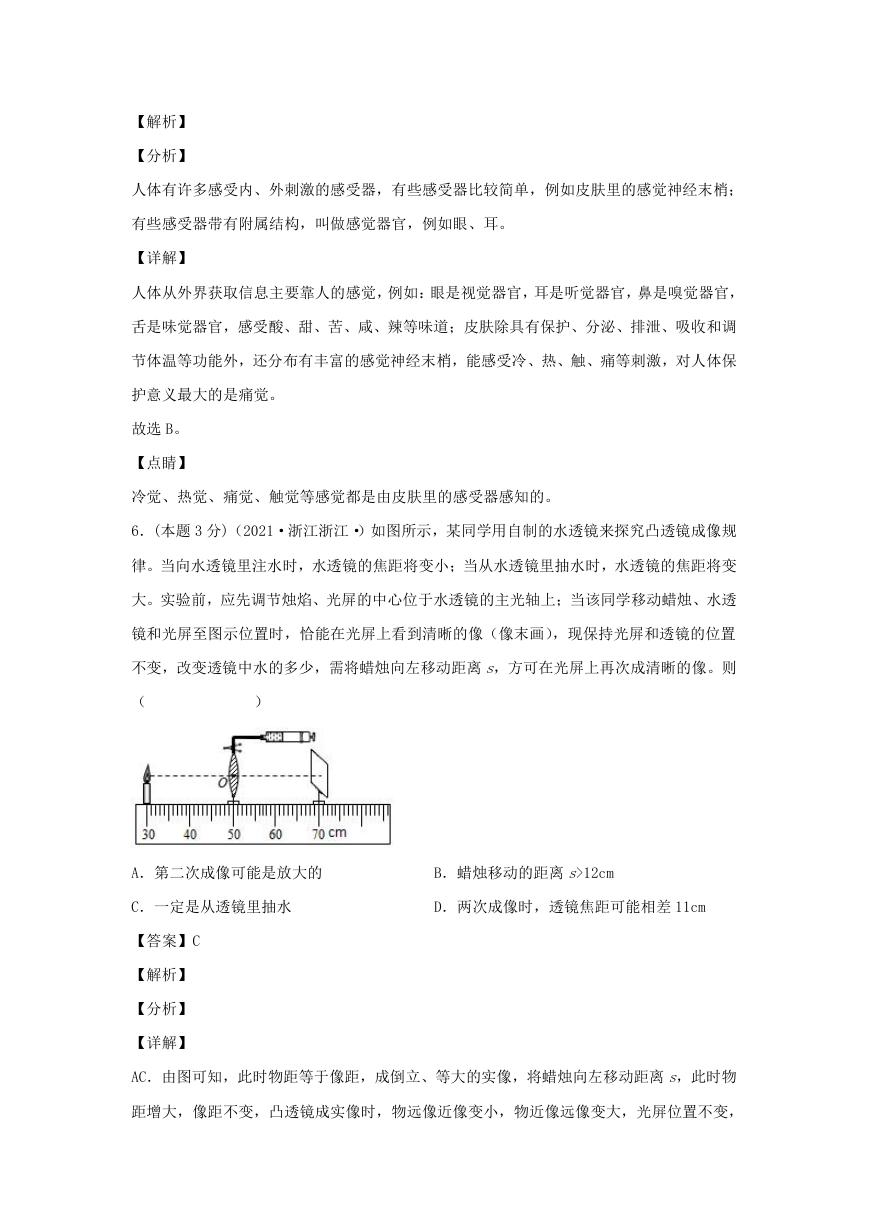

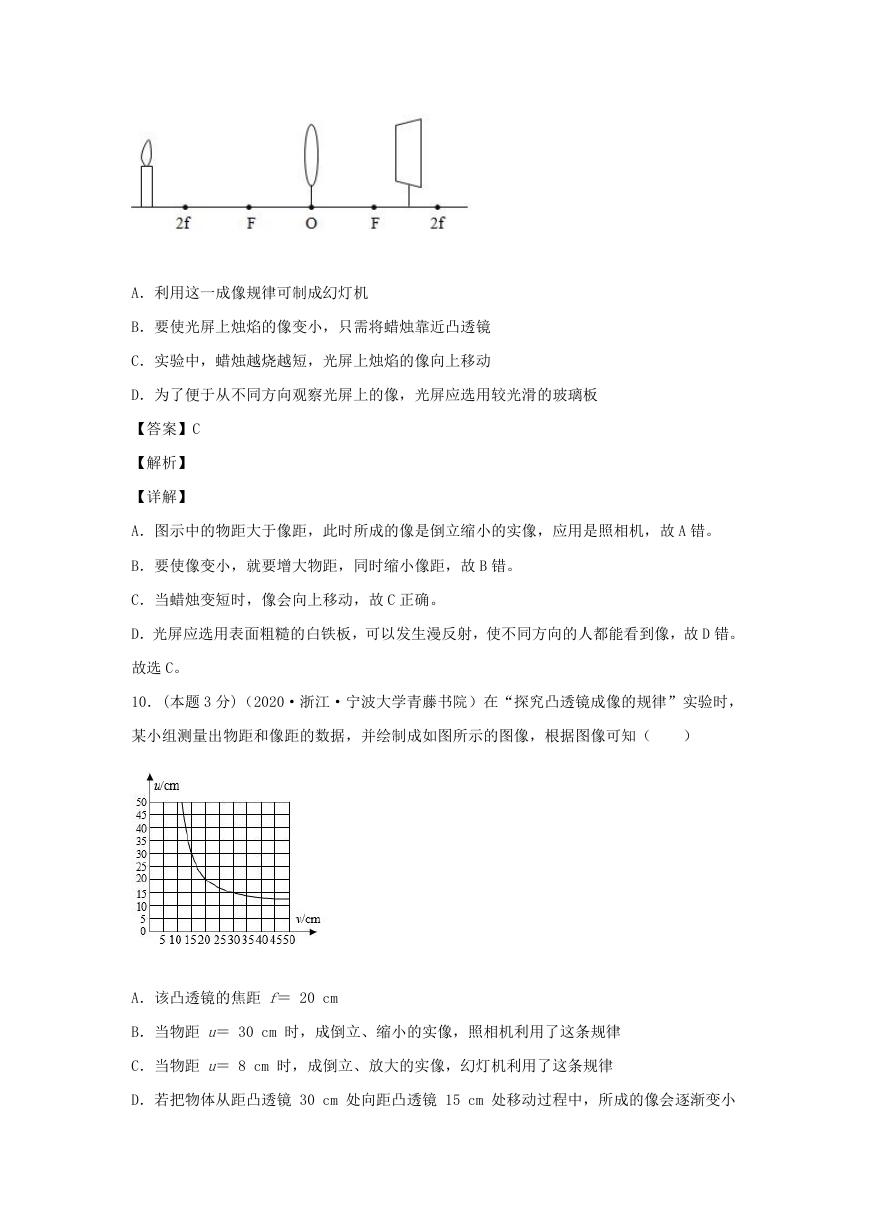

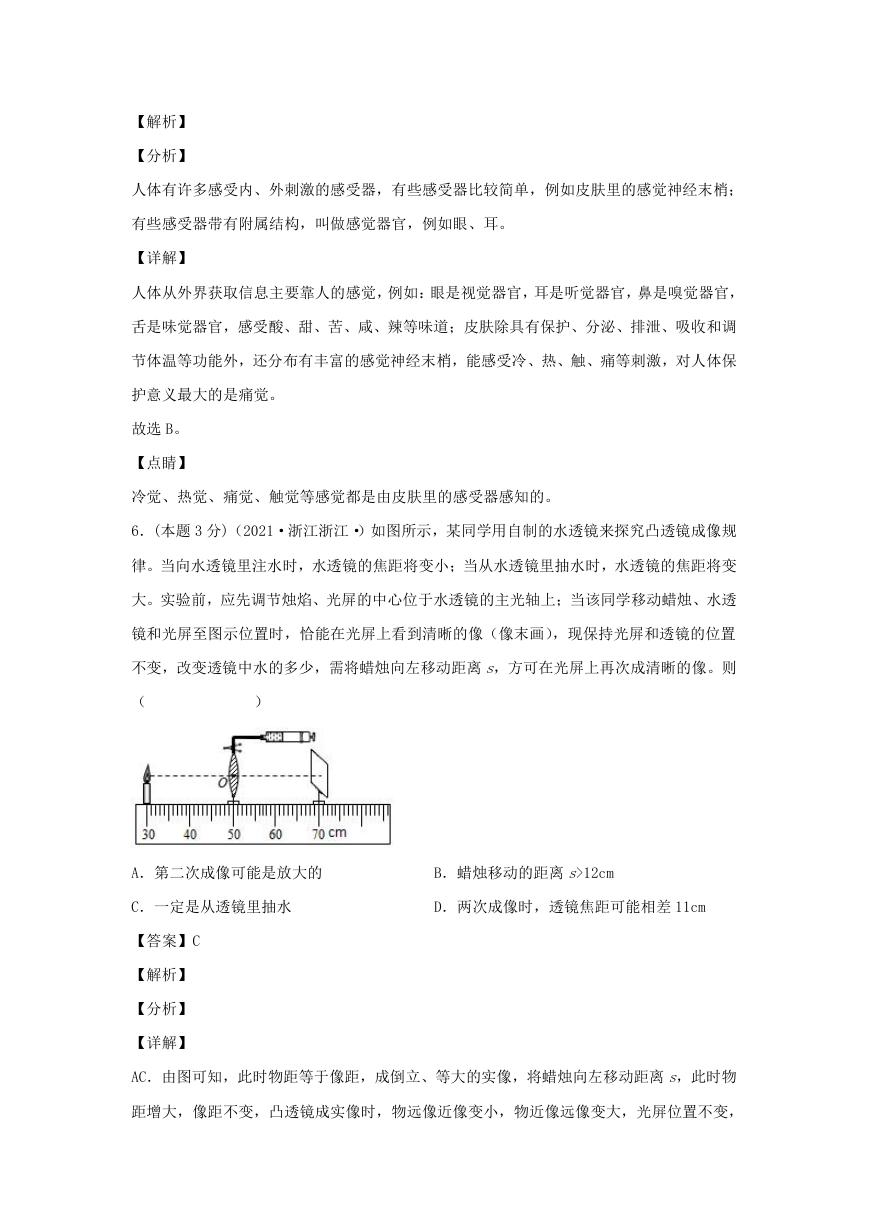

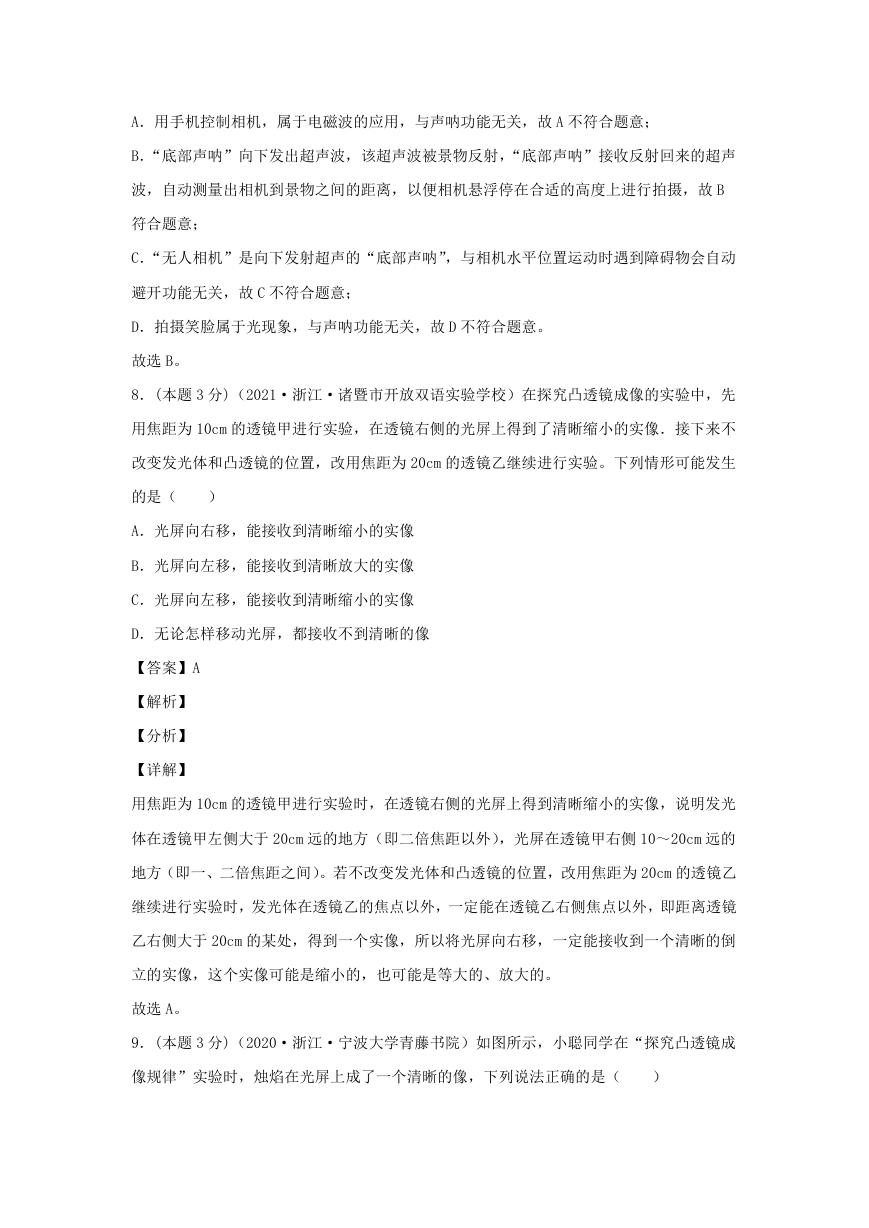

9.(本题 3 分)(2020·浙江·宁波大学青藤书院)如图所示,小聪同学在“探究凸透镜成

像规律”实验时,烛焰在光屏上成了一个清晰的像,下列说法正确的是(

)

�

A.利用这一成像规律可制成幻灯机

B.要使光屏上烛焰的像变小,只需将蜡烛靠近凸透镜

C.实验中,蜡烛越烧越短,光屏上烛焰的像向上移动

D.为了便于从不同方向观察光屏上的像,光屏应选用较光滑的玻璃板

【答案】C

【解析】

【详解】

A.图示中的物距大于像距,此时所成的像是倒立缩小的实像,应用是照相机,故 A 错。

B.要使像变小,就要增大物距,同时缩小像距,故 B 错。

C.当蜡烛变短时,像会向上移动,故 C 正确。

D.光屏应选用表面粗糙的白铁板,可以发生漫反射,使不同方向的人都能看到像,故 D 错。

故选 C。

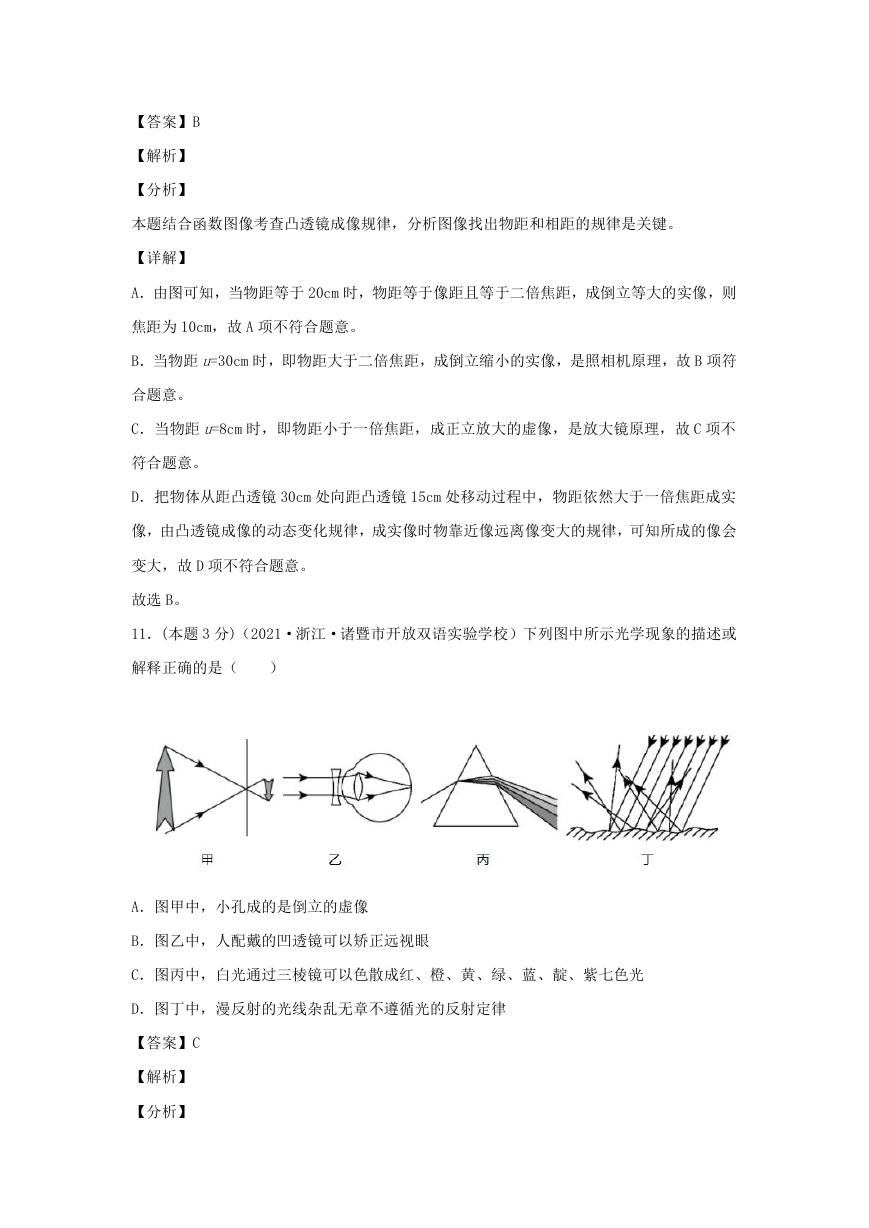

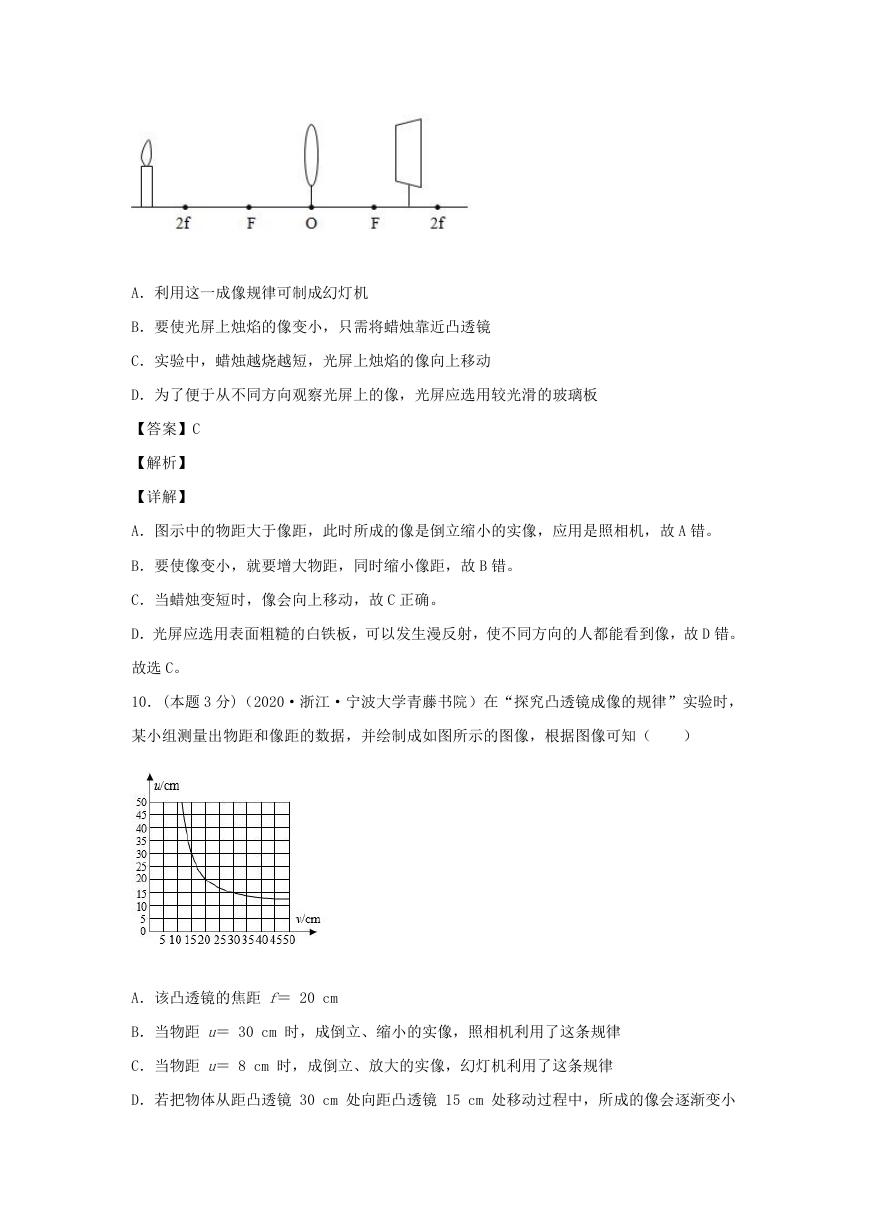

10.(本题 3 分)(2020·浙江·宁波大学青藤书院)在“探究凸透镜成像的规律”实验时,

某小组测量出物距和像距的数据,并绘制成如图所示的图像,根据图像可知(

)

A.该凸透镜的焦距 f= 20 cm

B.当物距 u= 30 cm 时,成倒立、缩小的实像,照相机利用了这条规律

C.当物距 u= 8 cm 时,成倒立、放大的实像,幻灯机利用了这条规律

D.若把物体从距凸透镜 30 cm 处向距凸透镜 15 cm 处移动过程中,所成的像会逐渐变小

�

【答案】B

【解析】

【分析】

本题结合函数图像考查凸透镜成像规律,分析图像找出物距和相距的规律是关键。

【详解】

A.由图可知,当物距等于 20cm 时,物距等于像距且等于二倍焦距,成倒立等大的实像,则

焦距为 10cm,故 A 项不符合题意。

B.当物距 u=30cm 时,即物距大于二倍焦距,成倒立缩小的实像,是照相机原理,故 B 项符

合题意。

C.当物距 u=8cm 时,即物距小于一倍焦距,成正立放大的虚像,是放大镜原理,故 C 项不

符合题意。

D.把物体从距凸透镜 30cm 处向距凸透镜 15cm 处移动过程中,物距依然大于一倍焦距成实

像,由凸透镜成像的动态变化规律,成实像时物靠近像远离像变大的规律,可知所成的像会

变大,故 D 项不符合题意。

故选 B。

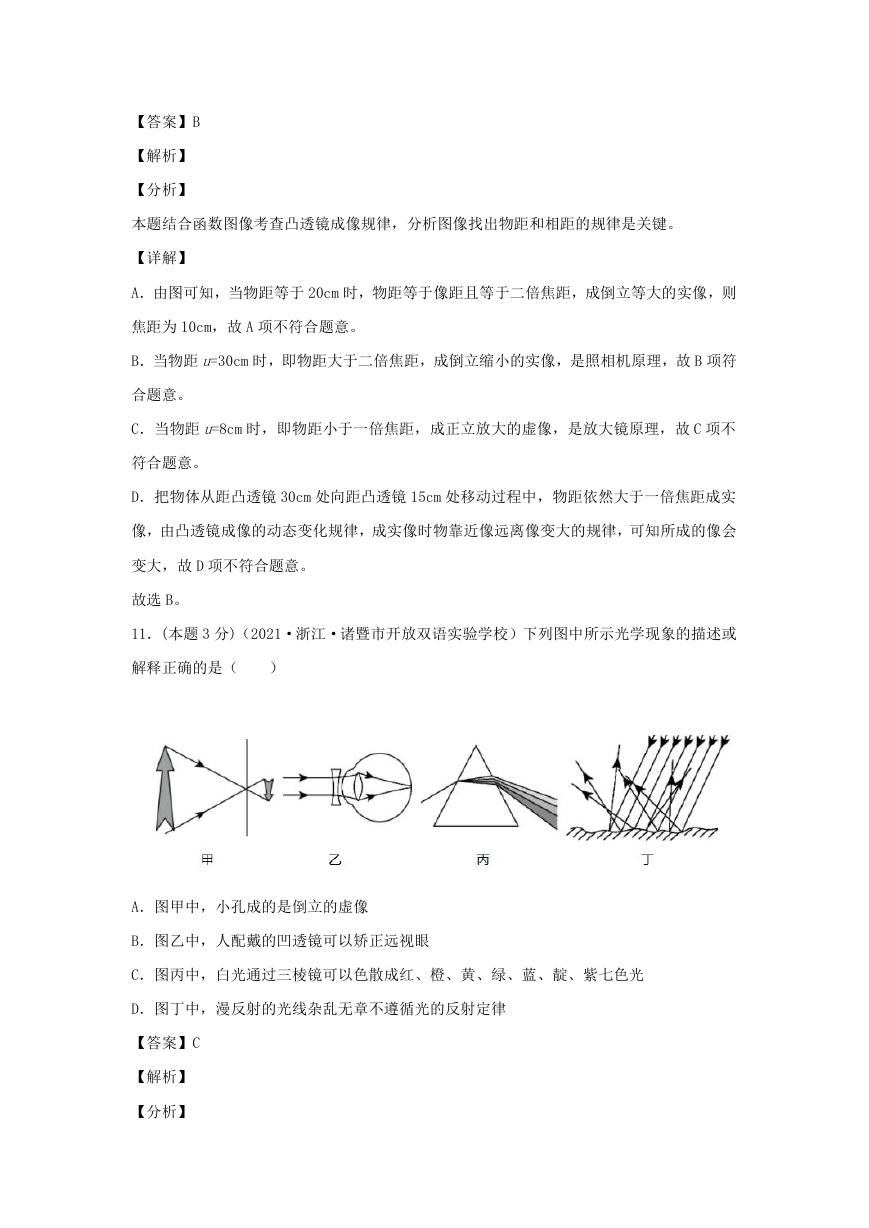

11.(本题 3 分)(2021·浙江·诸暨市开放双语实验学校)下列图中所示光学现象的描述或

解释正确的是(

)

A.图甲中,小孔成的是倒立的虚像

B.图乙中,人配戴的凹透镜可以矫正远视眼

C.图丙中,白光通过三棱镜可以色散成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光

D.图丁中,漫反射的光线杂乱无章不遵循光的反射定律

【答案】C

【解析】

【分析】

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc