2020 山东省济南市中考化学真题及答案

本试题共 8 页,分选择题部分和非选择题部分,选择题部分 50 分,非选择题部分 50 分,全卷满分 100 分,

考试用时 60 分钟。

答题前,请考生务必将自己的姓名、座号、准考证号写在答题卡的规定位置,并同时将考点、姓名、准考

证号、座号写在试题的规定位置。

答题时,选择题部分每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡

皮擦干净后,再选涂其他答案标号。非选择题部分,用 0.5 毫米黑色签字笔在答题卡上题号所提示的答题

区域作答。直接在试题上作答无效。

本考试不允许使用计算器。考试结束后,将本试题和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量:H1

C12

N14

O16

Na23

Mg24

A127

Si28

P31

S32

C135.5

K39

Ca40

Mn 55

Fe 56

Cu 64

Zn 65

Ag 108

I 127

Ba 137

Au 19

一、单项选择题(本大题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项最

选择题部分共 50 分

符合题目的要求)

1. 下列过程中,没有发生化学变化的是

A. 光合作用

B. 金属导电

C. 钢铁生锈

D. 蜡烛燃烧

【答案】B

【解析】

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化与物理变化

的本质区别是有无新物质生成,据此抓住化学变化和物理变化的区别结合事实进行分析判断即可。

�

【详解】A、光合作用,有新物质氧气等生成,属于化学变化,故选项错误。

B、金属导电的过程中没有新物质生成,属于物理变化,故选项正确。

C、钢铁生锈的过程中有新物质铁锈等生成,属于化学变化,故选项错误。

D、蜡烛燃烧,有新物质二氧化碳和水生成,属于化学变化,故选项错误。

故选:B。

【点睛】

2. 重视生态文明建设,加强自然环境保护。下列做法中,不符合这一要求的是

A. 就地焚烧秸秆

C. 坚持绿色出行

【答案】A

【解析】

B. 垃圾分类处理

D. 废水达标排放

【详解】A、焚烧秸秆会造成空气污染,不利用于环境保护,符合题意;

B、垃圾分类处理,能防止环境污染,不符合题意;

C、绿色出行少开私家车可以减少空气污,节约能源,不符合题意;

D、废水处理达标后排放,能防止水的污染;不符合题意。故选 A。

3. 化学与我们的生活密切相关。下列观点中,不合理的是

A. 食用无公害蔬菜

C. 随意丢弃废旧电池

【答案】C

【解析】

B. 远离烟草

D. 拒绝毒品

【详解】A、无公害蔬菜是指生产过程中完全不使用化学合成的农药、肥料、生长调节剂,也不使用基因工

程技术,食用无公害蔬菜有利于身体健康,故选项说法正确。

B、香烟的烟雾中含有多种有害物质,危害身体健康,要远离烟草,故选项说法正确。

C、废旧电池中含有汞、铅、镉等重金属,随意丢弃废旧电池,会污染土壤和水体,故选项说法错误。

D、毒品会刺激中枢神经系统,使人产生兴奋感,严重危害身心健康,要拒绝毒品,故选项说法正确。

故选:C。

4. 正确的实验操作是完成实验任务的保证。下列有关说法中,合理的是

A. 没有检验氢气纯度,就点燃氢气

B. 加热试管内液体时,切不可让试管口对着人

C. 稀释浓硫酸时,将水倒入盛有浓硫酸的烧杯中

D. 熄灭酒精灯时,可用嘴吹灭

�

【答案】B

【解析】

【详解】A、可燃性气体与空气混合后点燃可能发生爆炸,为防止发生爆炸,进行氢气燃烧实验前一定先检

验氢气纯度,不符合题意;

B、加热试管内液体时,为防止液体沸腾时喷出伤人,切不可将管口对着人,符合题意;

C、稀释浓硫酸时,要把浓硫酸缓缓地沿器壁注入水中,同时用玻璃棒不断搅拌,以使热量及时地扩散;一

定不能把水注入浓硫酸中,不符合题意;

D、熄灭酒精灯时,不可用嘴吹灭,应该用灯帽盖灭,不符合题意。故选 B。

5. 如图是某粒子的结构示意图,下列有关该粒子的叙述中,错误的是(

)

A. 该粒子原子核内有 8 个质子

B. 该粒子是阳离子

C. 该粒子最外层有 6 个电子

D. 该粒子呈电中性

【答案】B

【解析】

【详解】A、该图为氧原子的原子结构示意图,该粒子原子核内有 8 个质子,正确;

B、该粒子中质子数=核外电子数,属于原子,错误;

C、该粒子最外层有 6 个电子,正确;

D、该粒子中质子数=核外电子数,呈电中性,正确;

故选 B。

6. 下列说法中,不正确的是

A. 同种元素的原子具有相同的质子数

B. 冰雪融化过程释放出能量

C. 在化学反应前后元素的种类不变

D. 溶液中的粒子之间存在相互作用

【答案】B

【解析】

【详解】A、元素是具有相同质子数的同一类原子的总称,所以同种元素的原子具有相同的质子数,故 A 正

�

确;

B、冰雪融化过程固体变成液体,吸收能量,故 B 错误;

C、在化学反应前后元素的种类不变,故 C 正确;

D、物质的微粒之间存在相互的引力和斥力,所以溶液中的粒子之间存在相互作用,故 D 正确。

故选:B。

7. 生产生活离不开化学。下列说法中,不合理的是

A. 干冰可用于人工降雨

B. 天然气可用作燃料

C. 熟石灰可用于改良酸性土壤

D. 食用加碘食盐可防治骨质疏松

【答案】D

【解析】

【详解】A.干冰易升华会吸收大量的热,所以可用于人工降雨,选项说法正确;

B.天然气具有可燃性,所以天然气可以用作燃料,选项说法正确;

C.熟石灰显碱性,能与土壤中的酸性物质反应,所以可用于改良酸性土壤,选项说法正确;

D.人体缺碘易患甲状腺肿大,所以食用加碘食盐可防治甲状腺肿大,选项说法错误。

故选:D。

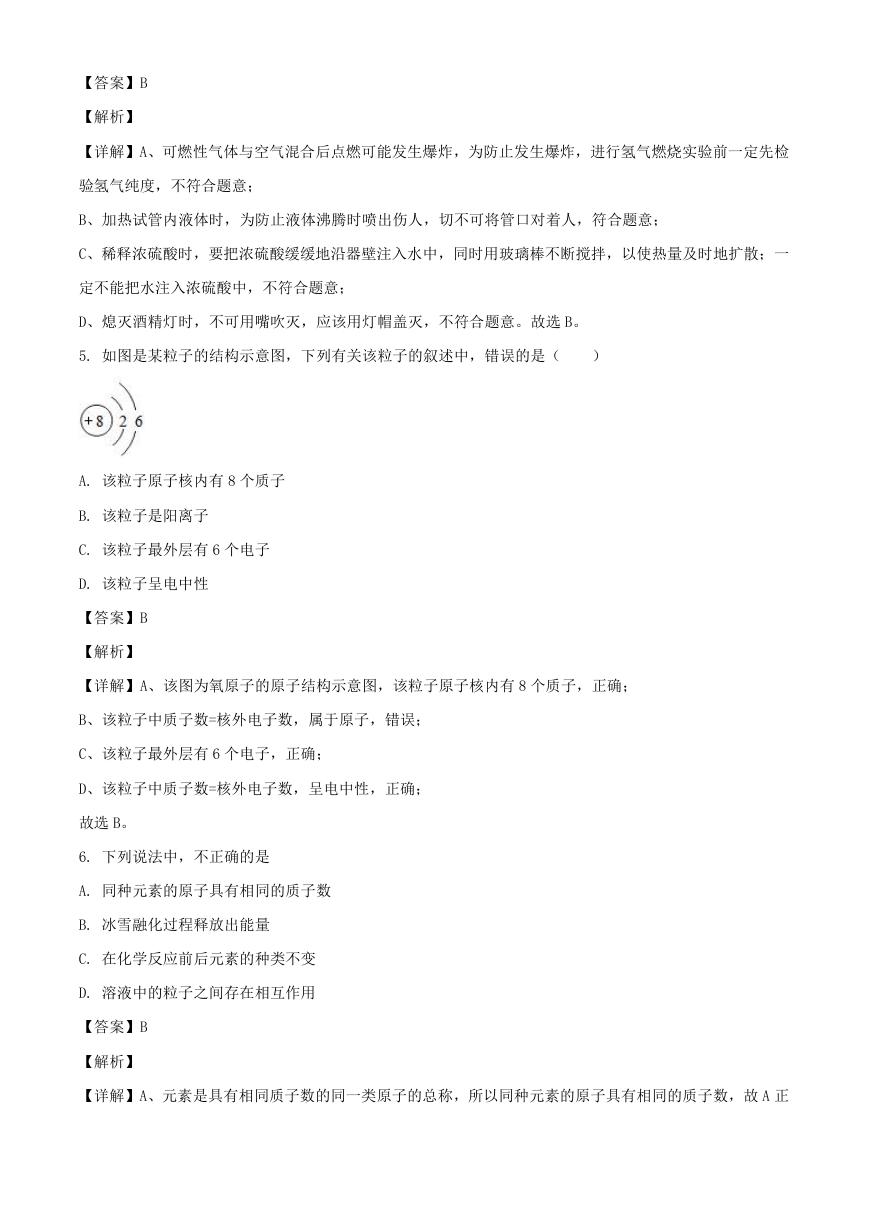

8. 用如图装置测定空气中氧气的含量:点燃燃烧匙内的红磷(足量),立即伸入集气瓶中并塞紧瓶塞;待

燃烧停止并冷却至室温,打开止水夹,发现烧杯内的水被吸入集气瓶中,吸入水的体积约为集气瓶总容积

的 1/5。下列关于该实验的说法中,错误的是

A. 说明氧气约占空气总体积的 1/5

B. 用木炭代替红磷实验,也能得到相同结论

C. 实验前,应检验装置的气密性

D. 反应后集气瓶内剩余气体主要为氮气

【答案】B

【解析】

�

【分析】磷燃烧能够消耗空气中的氧气,氧气消耗后,容器中的气压减小,在外界大气压作用下,水进入

容器,进入容器中的水的体积即为容器中空气中的氧气体积,进一步可以计算出空气中氧气的含量。

【详解】A、吸入水的体积约为集气瓶总容积的 1/5,说明氧气约占空气总体积的 1/5,该选项说法正确;

B、木炭燃烧生成二氧化碳,导致水不能进入集气瓶,不能测定氧气含量,该选项说法不正确;

C、实验前,应检验装置的气密性,以防止装置漏气影响实验结果,该选项说法正确;

D、反应后集气瓶内剩余气体主要为氮气,该选项说法正确。

故选:B。

9. 模型认知是科学研究的一种方法。1911 年,物理学家卢瑟福完成著名的 a 粒子轰击金箔实验,提出了有

核原子模型。下列各项中,不属于卢瑟福原子结构理论观点的是

A. 原子就像充斥着正电荷的“葡萄干布丁”

B. 原子的质量几乎全部集中在原子核上

C. 原子核带正电荷

D. 电子在原子核外“很大”空间中运动

【答案】A

【解析】

【详解】A、原子就像充斥着正电荷的“葡萄干布丁”不是卢瑟福的原子的模型,符合题意;

B、原子的质量几乎全部集中在原子核上,是属于卢瑟福原子结构理论观点,不符合题意;

C、原子核带正电荷,是属于卢瑟福原子结构理论观点,不符合题意;

D、电子在原子核外“很大”空间中运动,属于卢瑟福原子结构理论观点,不符合题意。故选 A。

10. 下列有关化学规律的说法中,不合理的是

A. 复分解反应中元素的化合价不变

B. 一切化学反应都遵循质量守恒定律

C. 化学变化通常会伴随着能量的变化

D. 碱性溶液中 H+的数目大于 OH-的数目

【答案】D

【解析】

【详解】A、复分解反应是两种化合物相互交换成分生成两种新的化合物的反应,复分解反应中元素的化合

价不变,故选项说法正确。

B、质量守恒定律是指参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成各物质的质量总和,一切化学反

应都遵循质量守恒定律,故选项说法正确。

C、化学变化通常会伴随着能量的变化,通常表现出热量的变化,故选项说法正确。

�

D、碱性溶液显碱性,碱性溶液中 H+的数目小于 OH-的数目,故选项说法错误。

故选:D。

二、多项选择题(本大题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分。每小题给岀的四个选项中,至少有两个选项符

合题目的要求,全部选对得 4 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分)

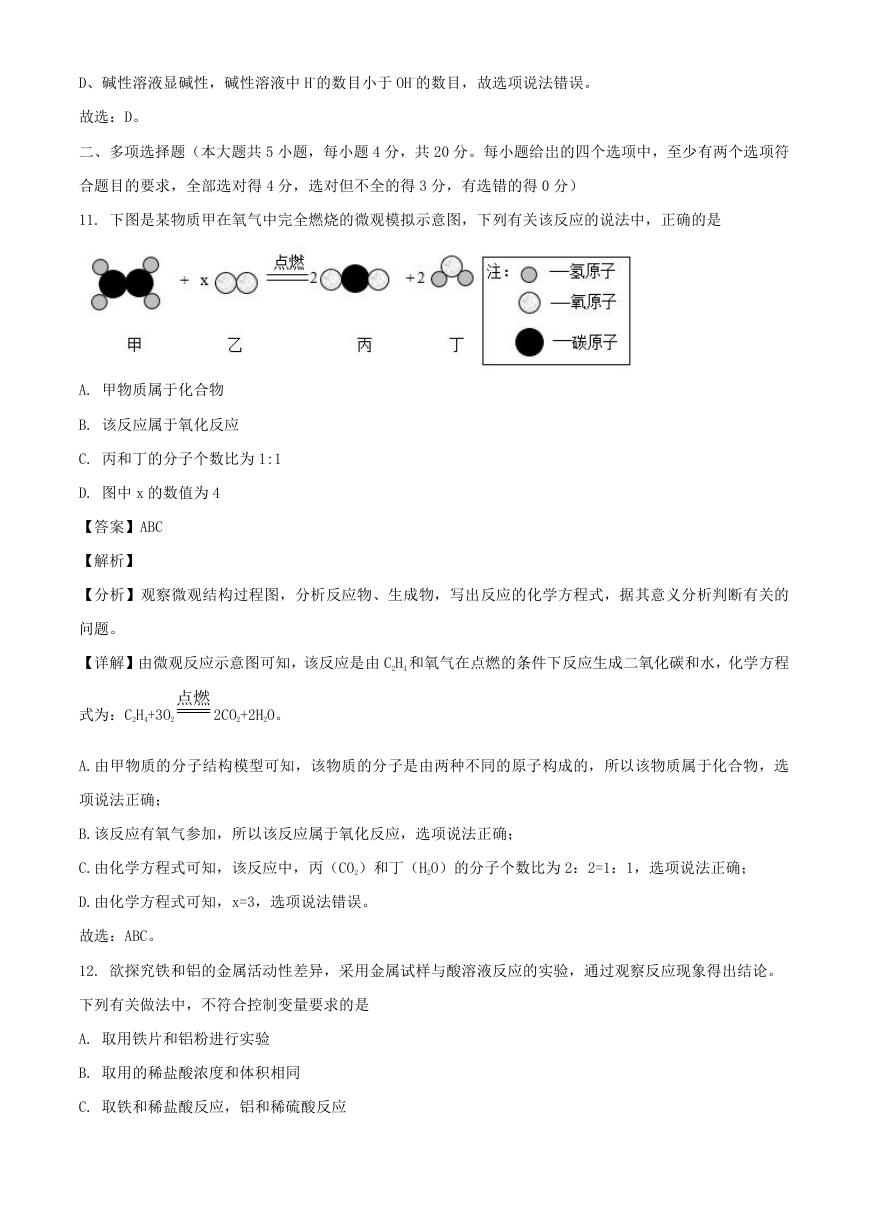

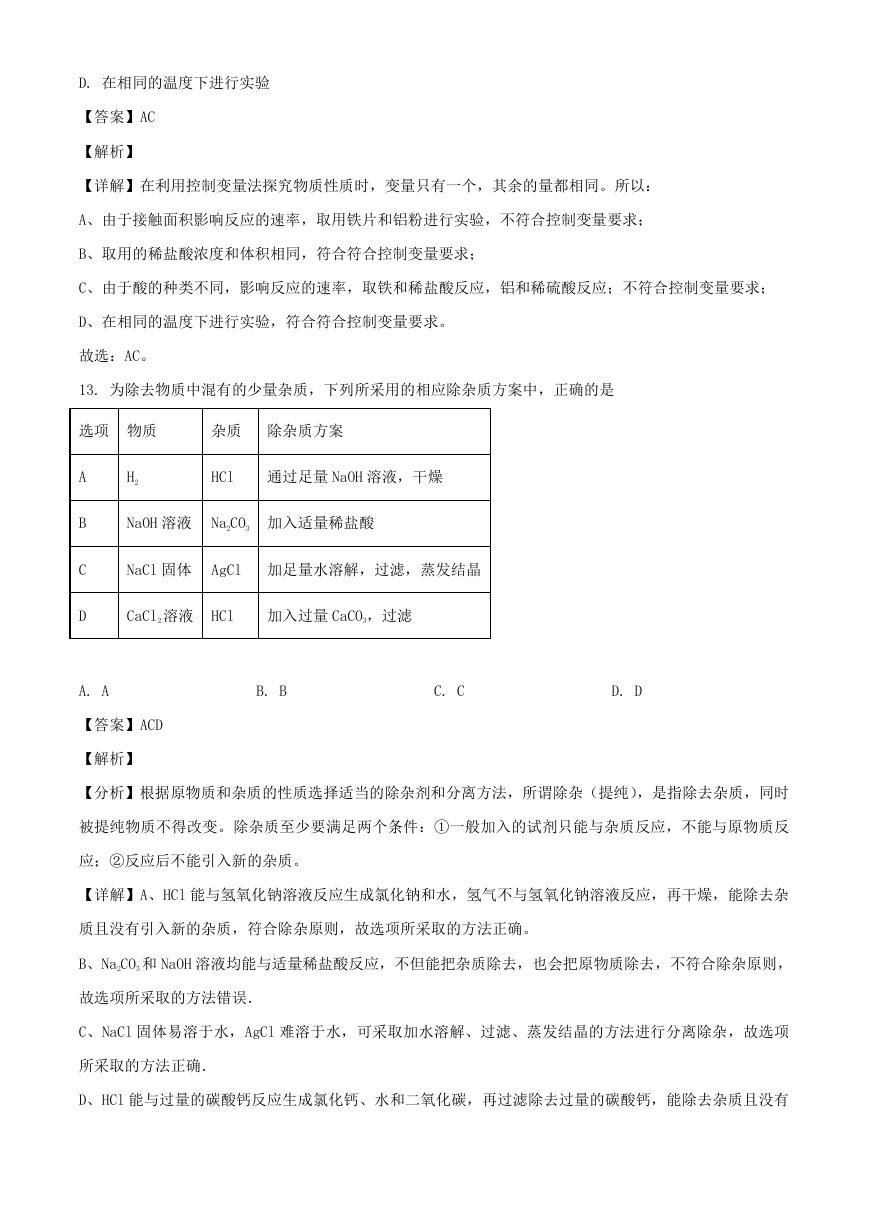

11. 下图是某物质甲在氧气中完全燃烧的微观模拟示意图,下列有关该反应的说法中,正确的是

A. 甲物质属于化合物

B. 该反应属于氧化反应

C. 丙和丁的分子个数比为 1:1

D. 图中 x 的数值为 4

【答案】ABC

【解析】

【分析】观察微观结构过程图,分析反应物、生成物,写出反应的化学方程式,据其意义分析判断有关的

问题。

【详解】由微观反应示意图可知,该反应是由 C2H4 和氧气在点燃的条件下反应生成二氧化碳和水,化学方程

点燃

式为:C2H4+3O2

2CO2+2H2O。

A.由甲物质的分子结构模型可知,该物质的分子是由两种不同的原子构成的,所以该物质属于化合物,选

项说法正确;

B.该反应有氧气参加,所以该反应属于氧化反应,选项说法正确;

C.由化学方程式可知,该反应中,丙(CO2)和丁(H2O)的分子个数比为 2:2=1:1,选项说法正确;

D.由化学方程式可知,x=3,选项说法错误。

故选:ABC。

12. 欲探究铁和铝的金属活动性差异,采用金属试样与酸溶液反应的实验,通过观察反应现象得出结论。

下列有关做法中,不符合控制变量要求的是

A. 取用铁片和铝粉进行实验

B. 取用的稀盐酸浓度和体积相同

C. 取铁和稀盐酸反应,铝和稀硫酸反应

�

D. 在相同的温度下进行实验

【答案】AC

【解析】

【详解】在利用控制变量法探究物质性质时,变量只有一个,其余的量都相同。所以:

A、由于接触面积影响反应的速率,取用铁片和铝粉进行实验,不符合控制变量要求;

B、取用的稀盐酸浓度和体积相同,符合符合控制变量要求;

C、由于酸的种类不同,影响反应的速率,取铁和稀盐酸反应,铝和稀硫酸反应;不符合控制变量要求;

D、在相同的温度下进行实验,符合符合控制变量要求。

故选:AC。

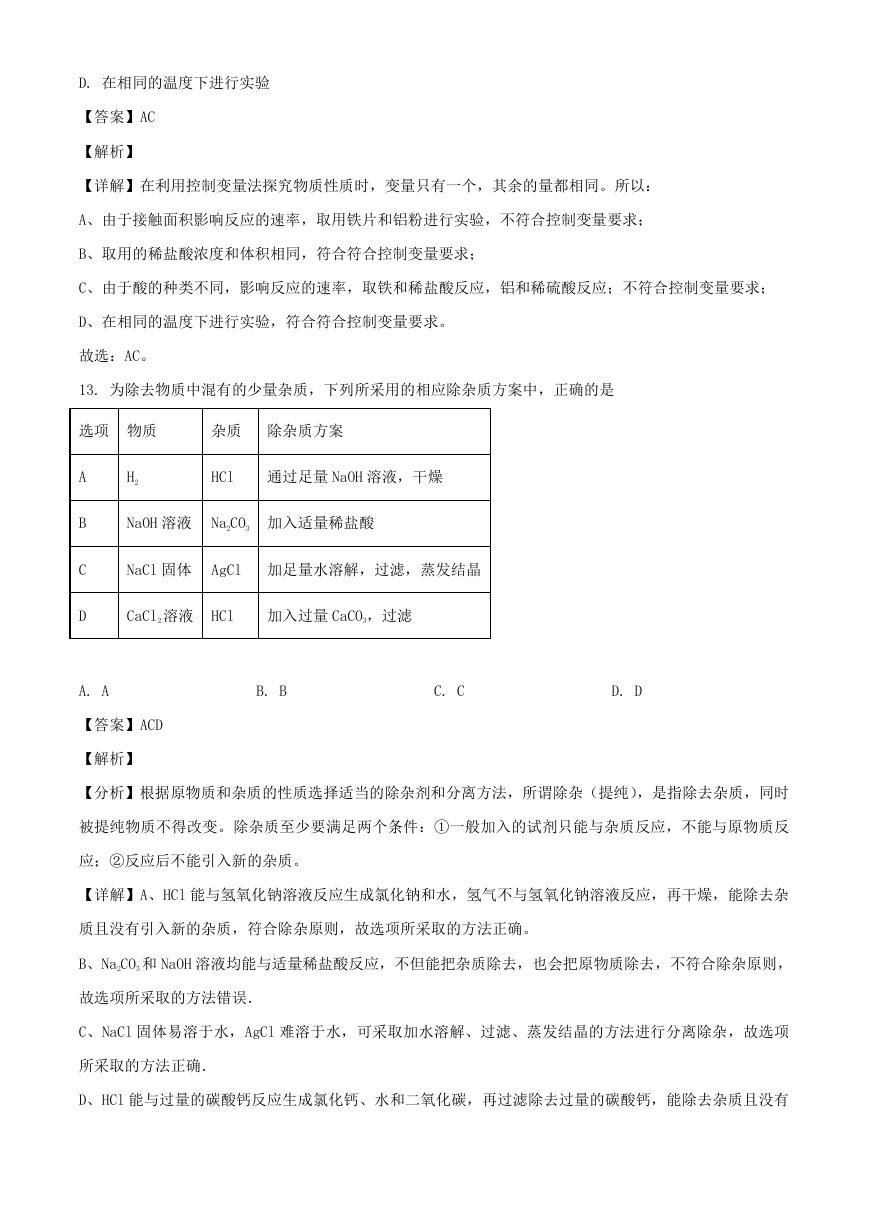

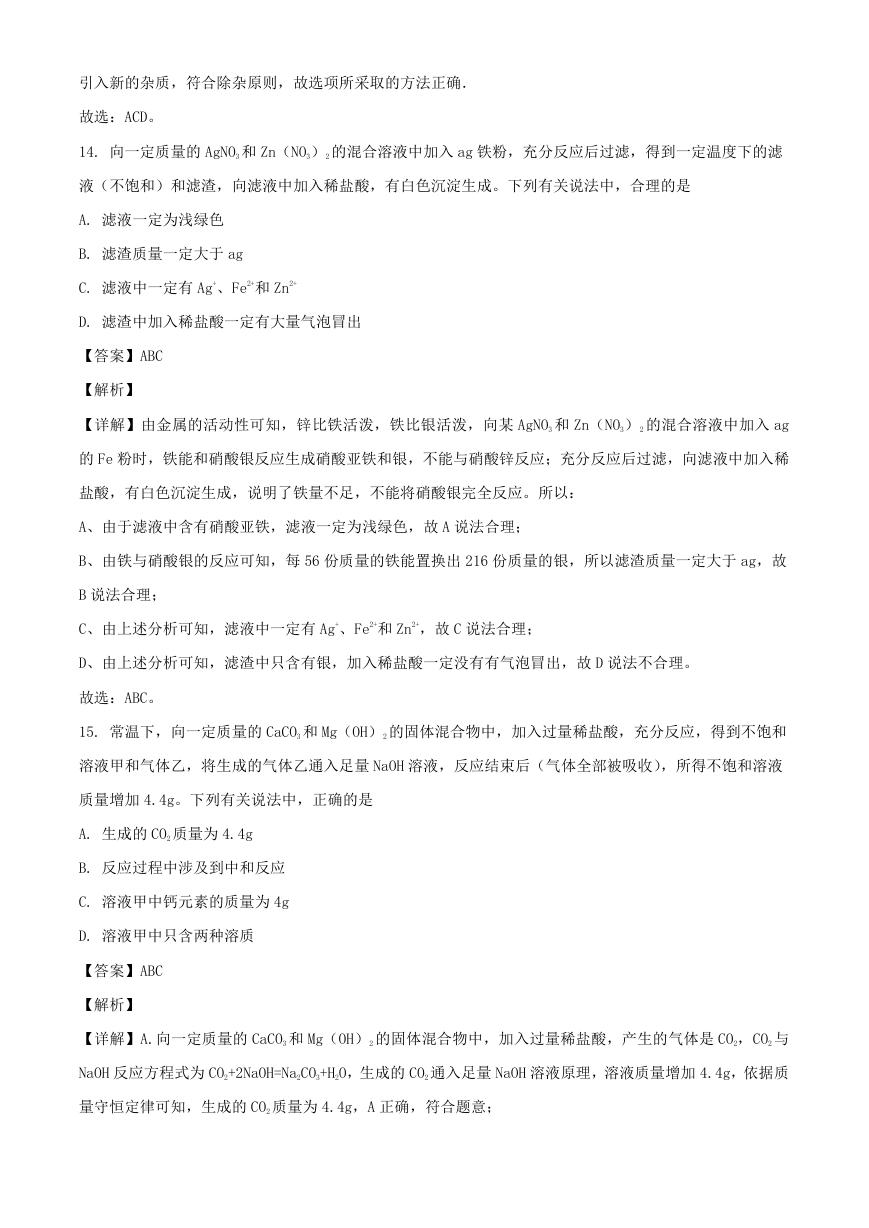

13. 为除去物质中混有的少量杂质,下列所采用的相应除杂质方案中,正确的是

选项 物质

杂质 除杂质方案

A

B

C

D

H2

HCl

通过足量 NaOH 溶液,干燥

NaOH 溶液 Na2CO3 加入适量稀盐酸

NaCl 固体 AgCl 加足量水溶解,过滤,蒸发结晶

CaCl2 溶液 HCl

加入过量 CaCO3,过滤

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】ACD

【解析】

【分析】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时

被提纯物质不得改变。除杂质至少要满足两个条件:①一般加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反

应;②反应后不能引入新的杂质。

【详解】A、HCl 能与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠和水,氢气不与氢氧化钠溶液反应,再干燥,能除去杂

质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故选项所采取的方法正确。

B、Na2CO3 和 NaOH 溶液均能与适量稀盐酸反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,

故选项所采取的方法错误.

C、NaCl 固体易溶于水,AgCl 难溶于水,可采取加水溶解、过滤、蒸发结晶的方法进行分离除杂,故选项

所采取的方法正确.

D、HCl 能与过量的碳酸钙反应生成氯化钙、水和二氧化碳,再过滤除去过量的碳酸钙,能除去杂质且没有

�

引入新的杂质,符合除杂原则,故选项所采取的方法正确.

故选:ACD。

14. 向一定质量的 AgNO3 和 Zn(NO3)2 的混合溶液中加入 ag 铁粉,充分反应后过滤,得到一定温度下的滤

液(不饱和)和滤渣,向滤液中加入稀盐酸,有白色沉淀生成。下列有关说法中,合理的是

A. 滤液一定为浅绿色

B. 滤渣质量一定大于 ag

C. 滤液中一定有 Ag+、Fe2+和 Zn2+

D. 滤渣中加入稀盐酸一定有大量气泡冒出

【答案】ABC

【解析】

【详解】由金属的活动性可知,锌比铁活泼,铁比银活泼,向某 AgNO3 和 Zn(NO3)2 的混合溶液中加入 ag

的 Fe 粉时,铁能和硝酸银反应生成硝酸亚铁和银,不能与硝酸锌反应;充分反应后过滤,向滤液中加入稀

盐酸,有白色沉淀生成,说明了铁量不足,不能将硝酸银完全反应。所以:

A、由于滤液中含有硝酸亚铁,滤液一定为浅绿色,故 A 说法合理;

B、由铁与硝酸银的反应可知,每 56 份质量的铁能置换出 216 份质量的银,所以滤渣质量一定大于 ag,故

B 说法合理;

C、由上述分析可知,滤液中一定有 Ag+、Fe2+和 Zn2+,故 C 说法合理;

D、由上述分析可知,滤渣中只含有银,加入稀盐酸一定没有有气泡冒出,故 D 说法不合理。

故选:ABC。

15. 常温下,向一定质量的 CaCO3 和 Mg(OH)2 的固体混合物中,加入过量稀盐酸,充分反应,得到不饱和

溶液甲和气体乙,将生成的气体乙通入足量 NaOH 溶液,反应结束后(气体全部被吸收),所得不饱和溶液

质量增加 4.4g。下列有关说法中,正确的是

A. 生成的 CO2 质量为 4.4g

B. 反应过程中涉及到中和反应

C. 溶液甲中钙元素的质量为 4g

D. 溶液甲中只含两种溶质

【答案】ABC

【解析】

【详解】A.向一定质量的 CaCO3 和 Mg(OH)2 的固体混合物中,加入过量稀盐酸,产生的气体是 CO2,CO2 与

NaOH 反应方程式为 CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O,生成的 CO2 通入足量 NaOH 溶液原理,溶液质量增加 4.4g,依据质

量守恒定律可知,生成的 CO2 质量为 4.4g,A 正确,符合题意;

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc