1 范围

2 标准引用

3 术语和定义

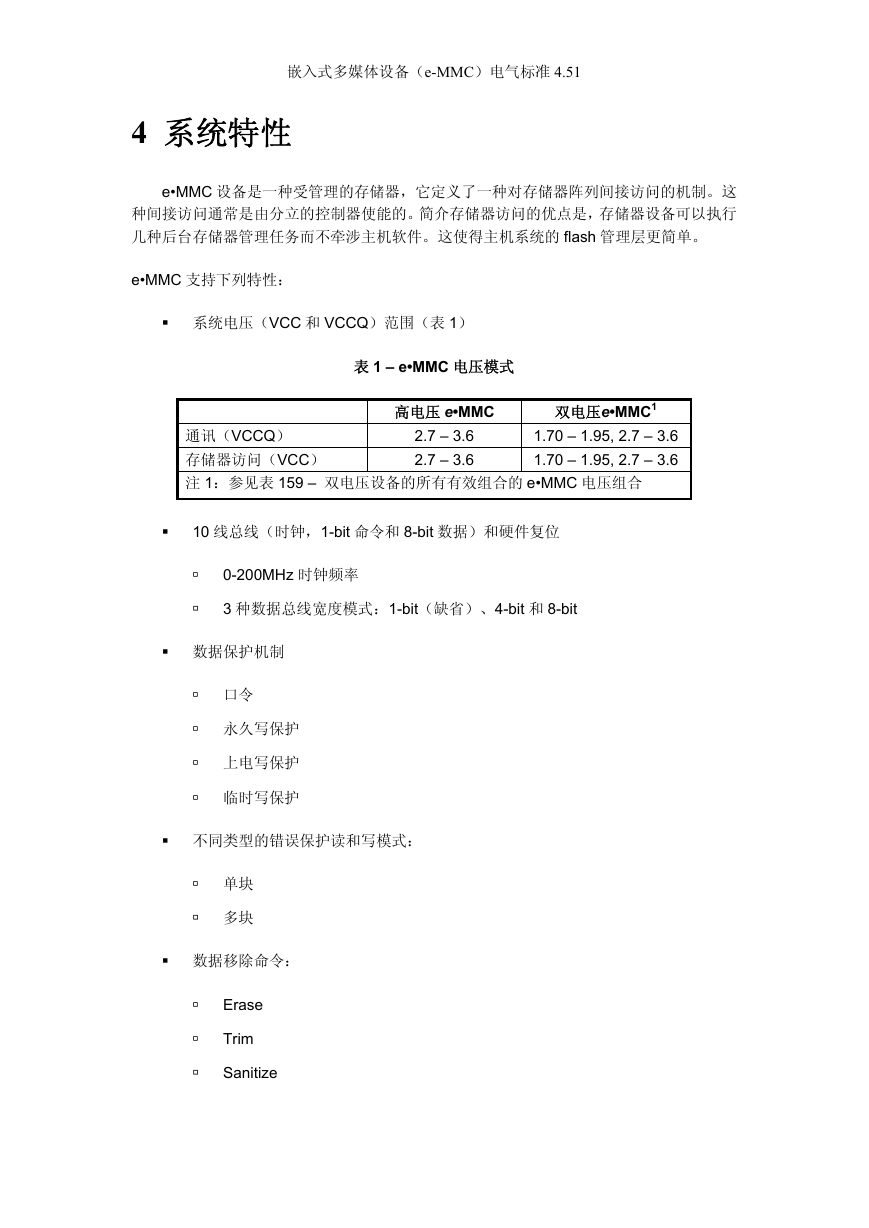

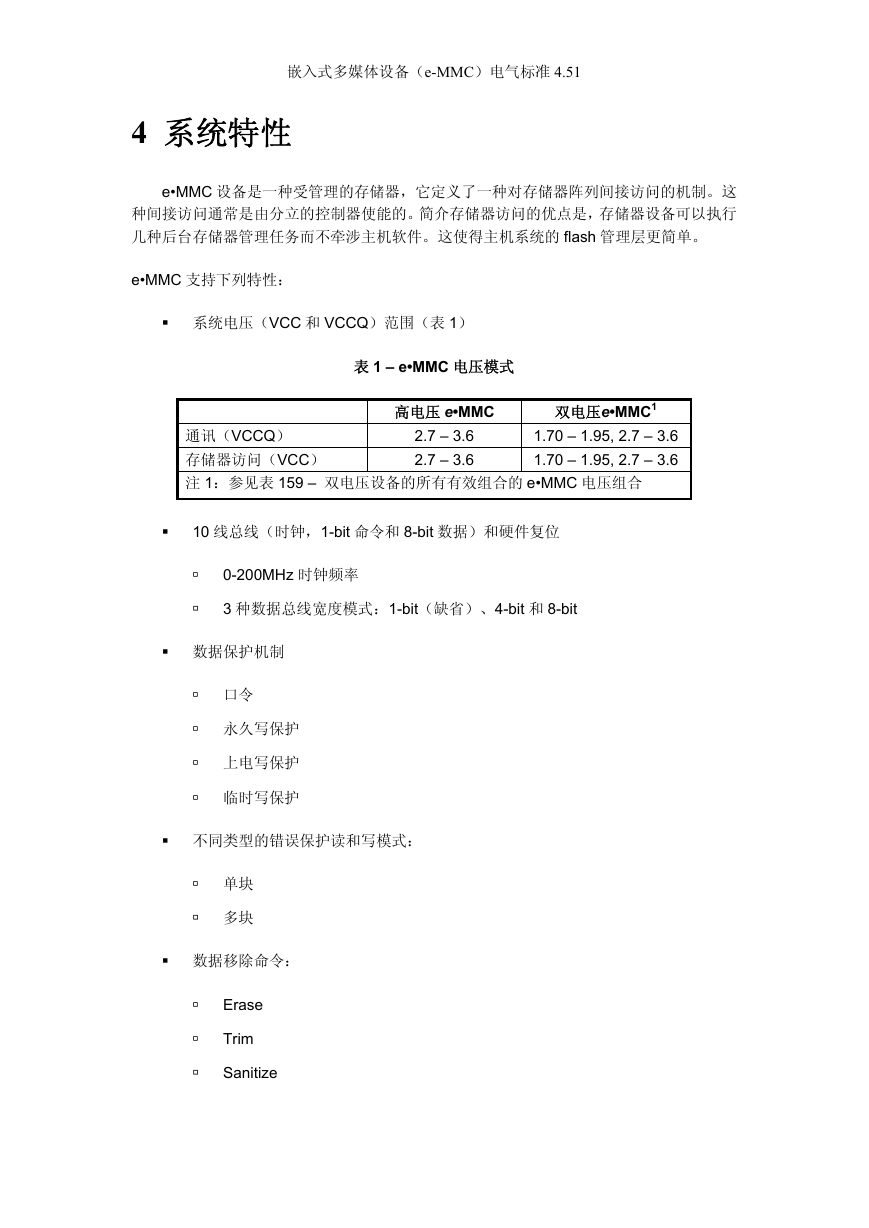

4 系统特性

5 e•MMC设备和系统

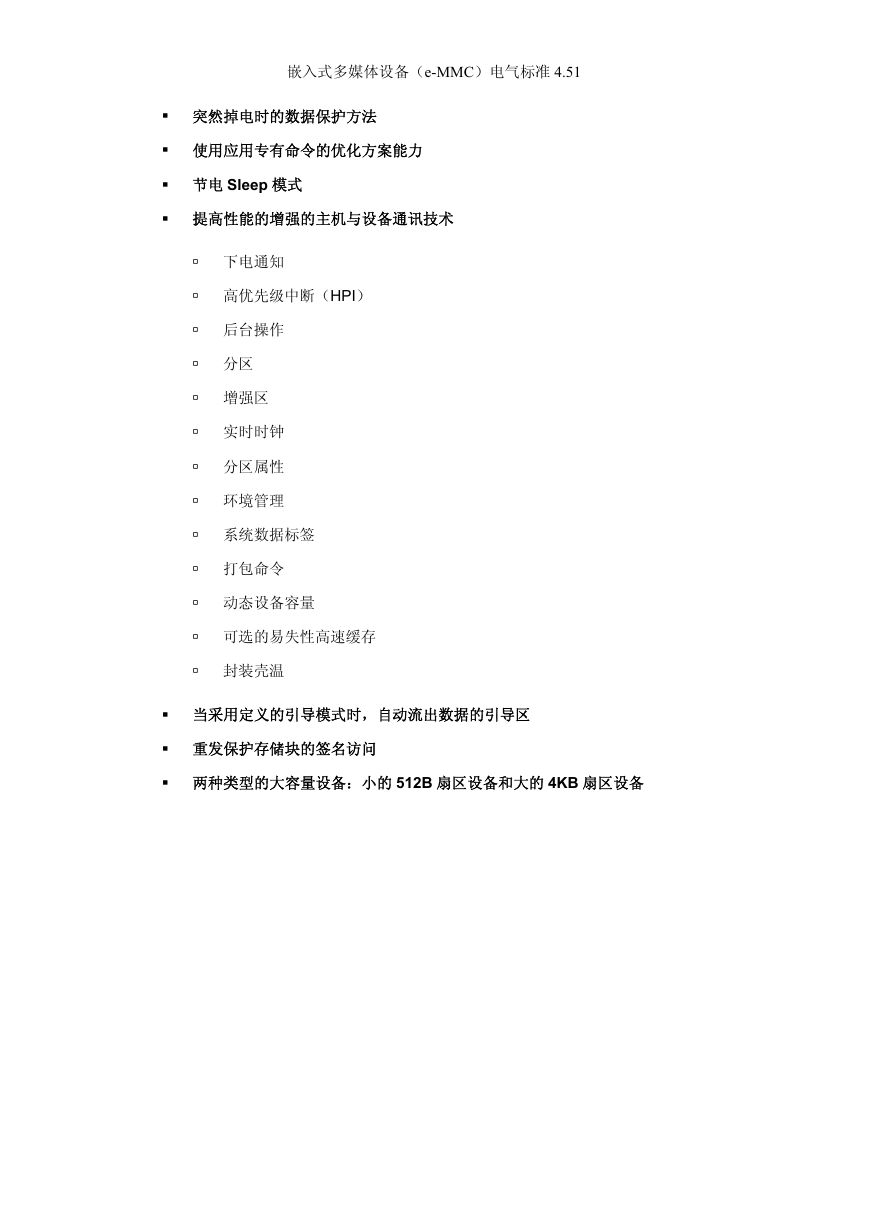

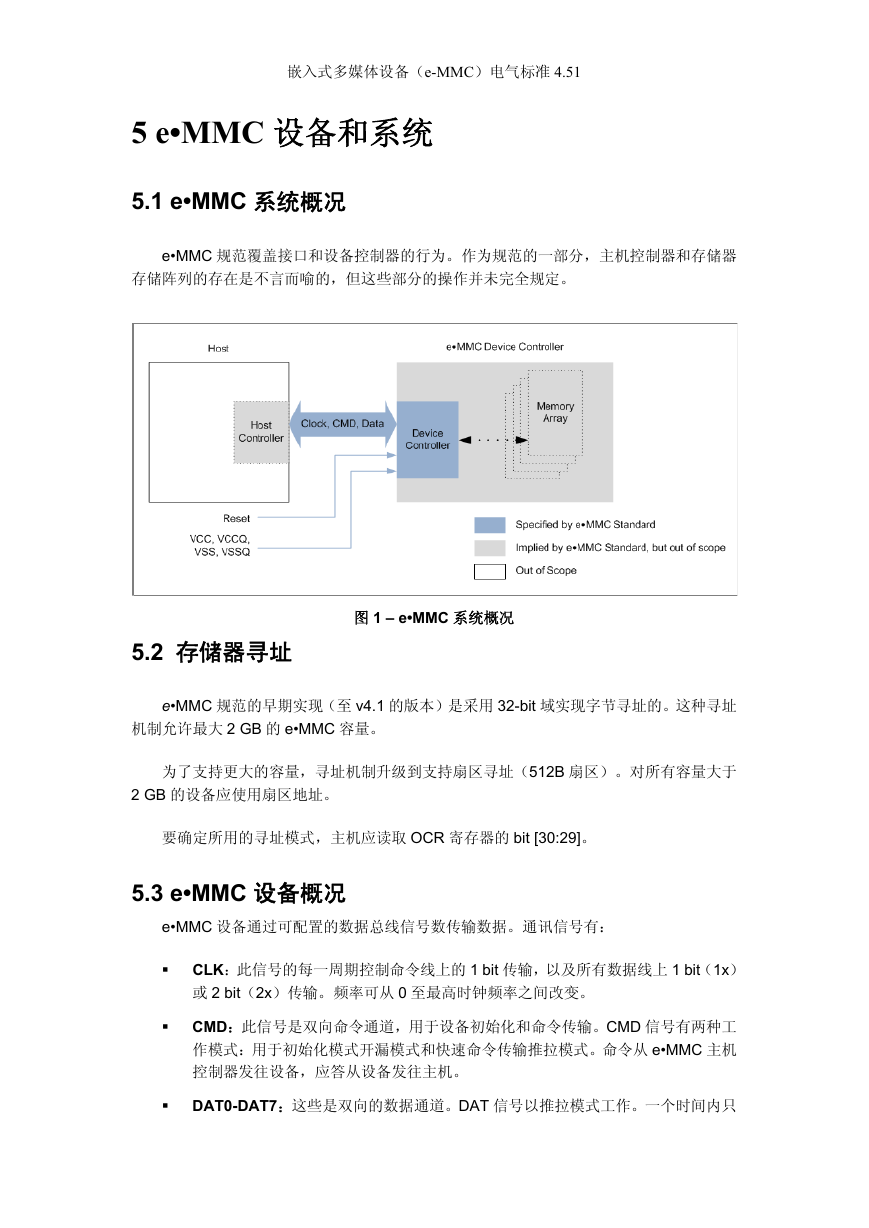

5.1 e•MMC系统概况

5.2 存储器寻址

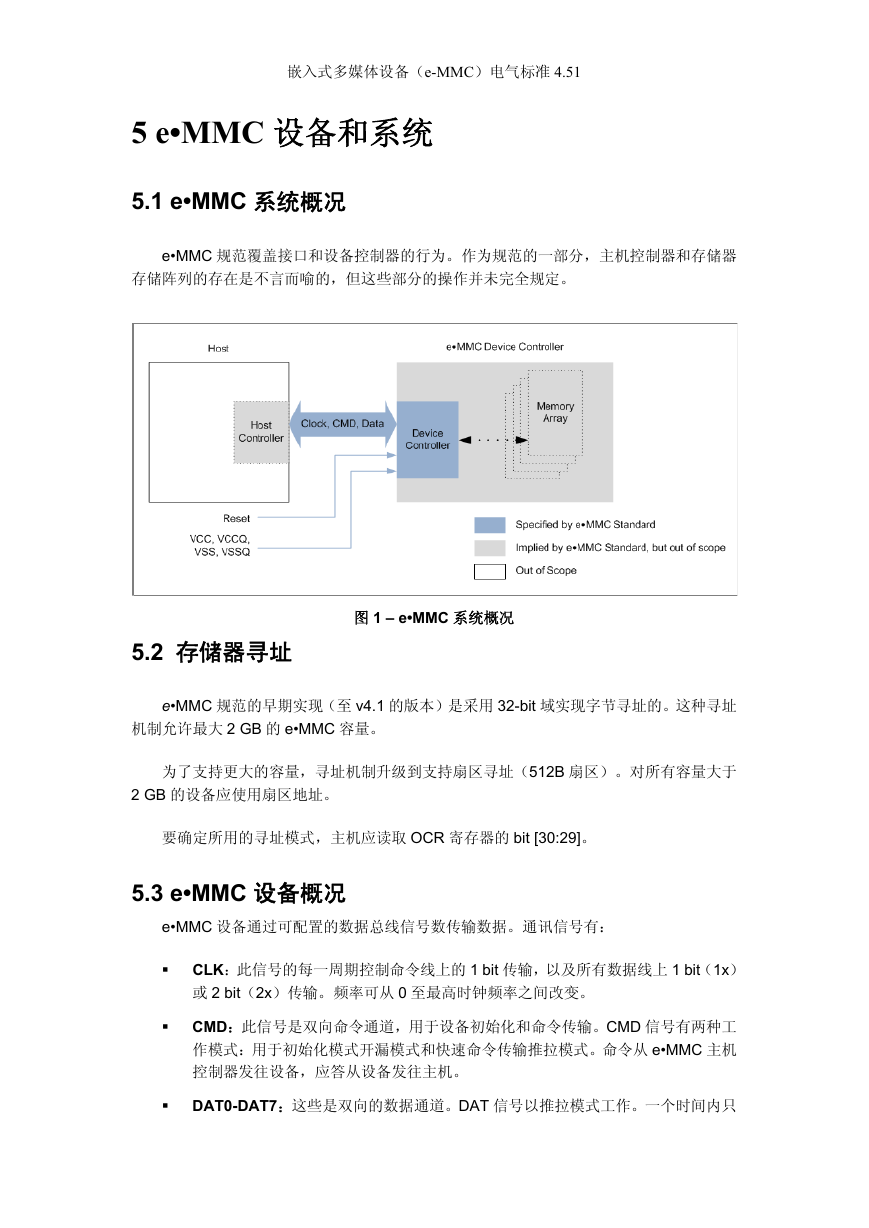

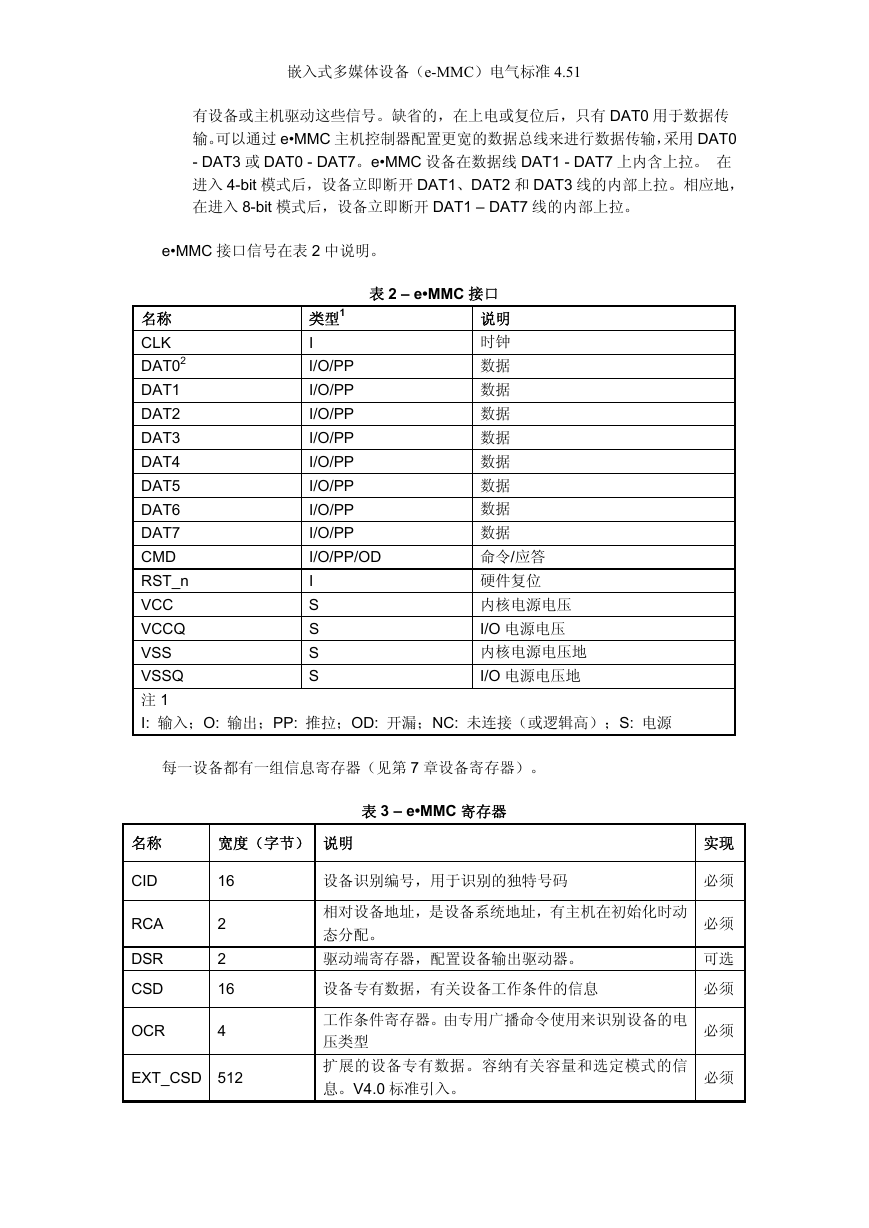

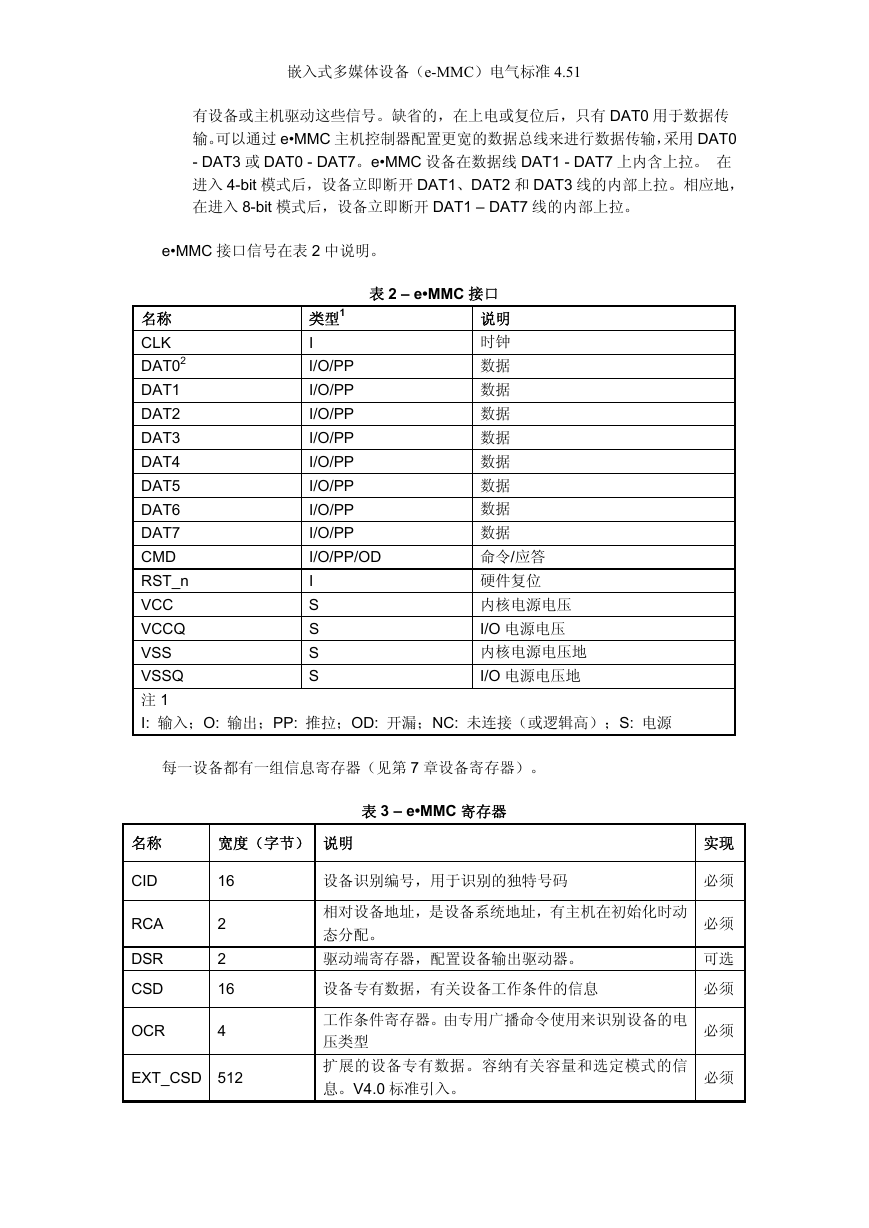

5.3 e•MMC设备概况

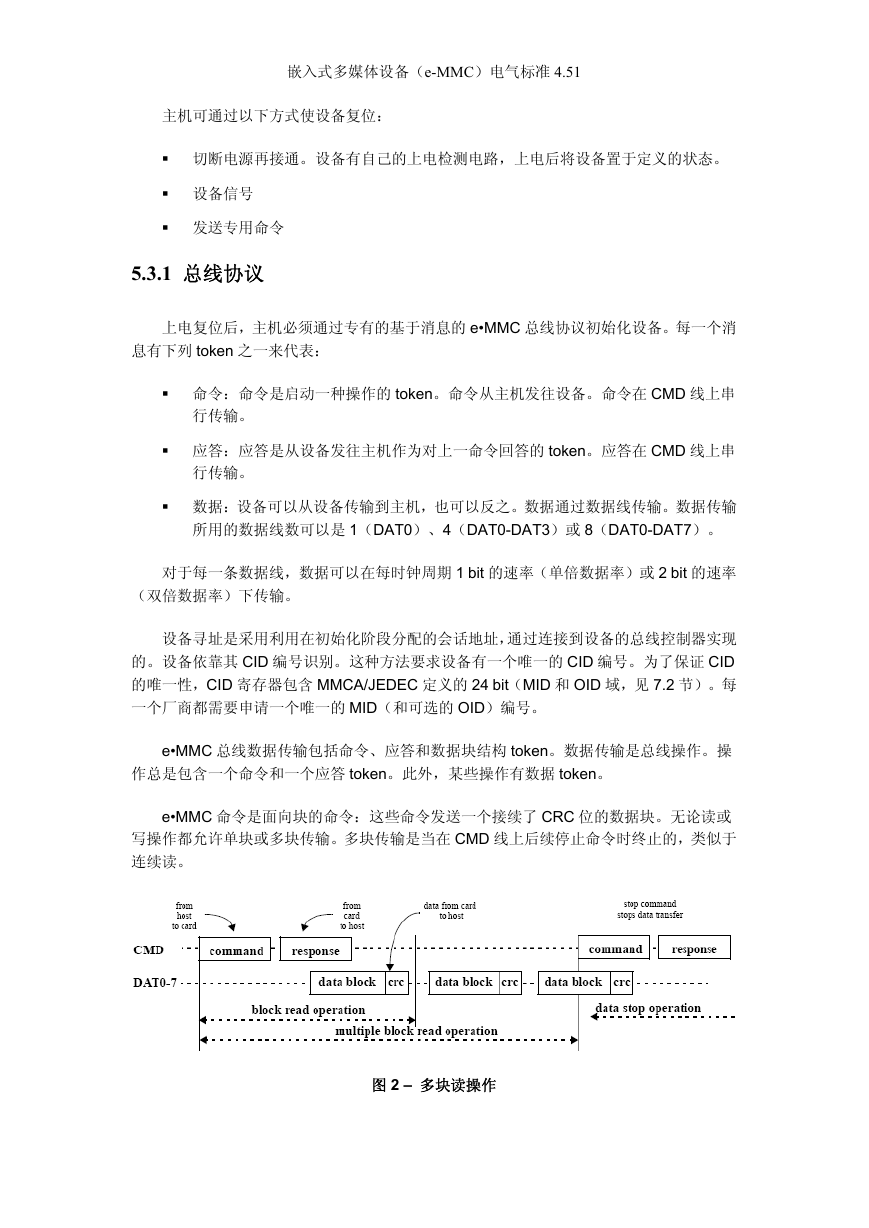

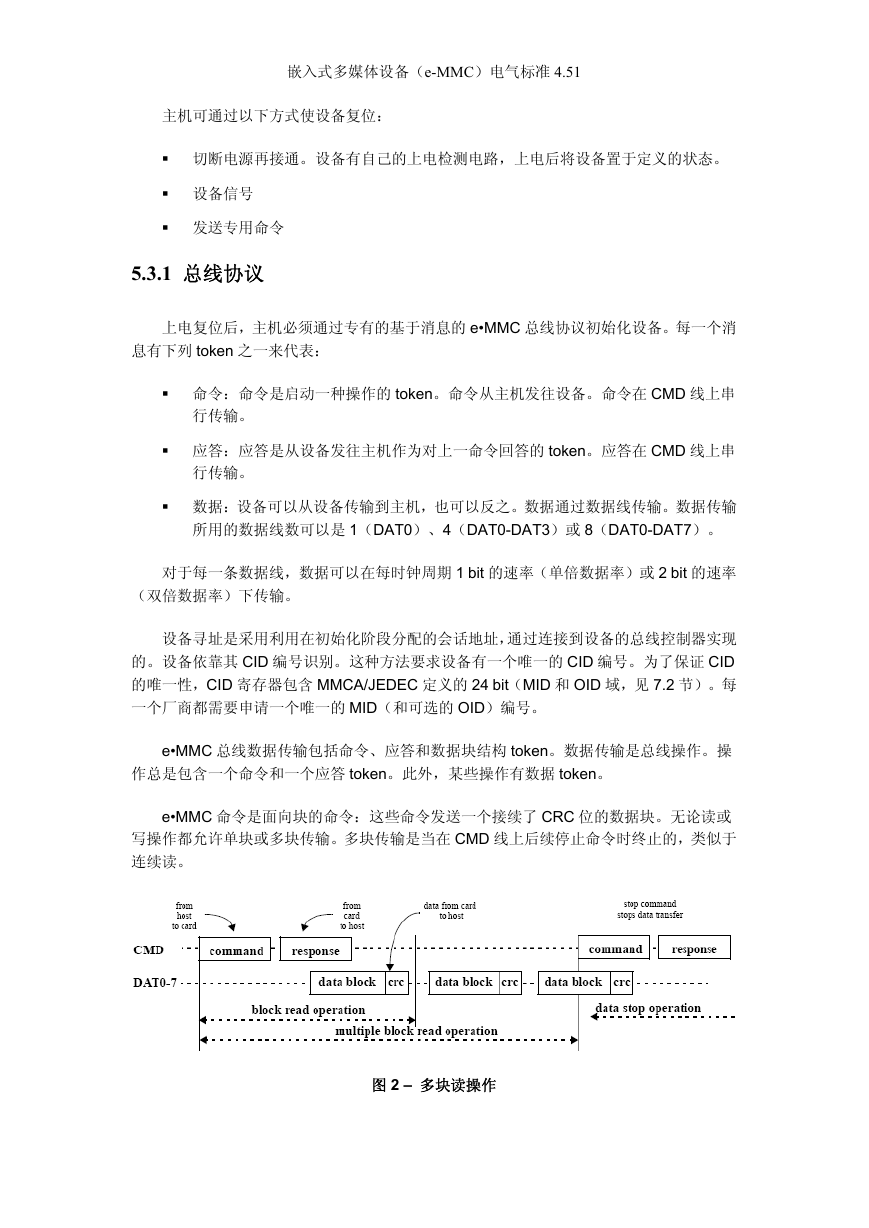

5.3.1 总线协议

5.4 总线速度模式

5.4.1 HS200总线速度模式

5.4.2 HS200系统框图

5.4.3 可调节采样主机

6 e•MMC功能说明

6.1 e•MMC概述

6.2 分区管理

6.2.1 概述

6.2.2 命令限制

6.2.3 扩展分区属性

6.2.4 配置分区

6.2.5 访问分区

6.3 引导工作模式

6.3.1 设备复位至Pre-idle状态

6.3.2 引导分区

6.3.3 引导操作

6.3.4 替代的引导操作

7.3.5 访问引导分区

6.3.6 引导总线宽度和数据访问配置

6.3.7 引导分区写保护

6.4 设备识别模式

6.4.1 设备复位

6.4.2 工作电压范围验证

6.4.3 从忙到准备好

6.4.4 设备识别过程

6.6 数据传输模式

6.6.1 命令集和扩展设置

6.6.2 高速模式选择

6.6.3 “高速”模式选择

6.6.4 “HS200”模式选择

6.6.5 电源类别选择

6.6.6 总线测试例程

6.6.7 总线采样调谐概念

6.6.7.1 HS200的采样调谐序列

6.6.8 总线宽度选择

6.6.9 数据读

6.6.9.1 块读

6.6.10 数据写

6.6.10.1 块写

6.6.11 擦除

6.6.12 剪切

6.6.13 消密

6.6.14 废弃

6.6.15 安全擦除

6.6.16 安全剪切

6.6.17 写保护管理

6.6.18 扩展安全协议直通命令

6.6.18.1 PROTOCOL_RD —— CMD53

6.6.18.2 PROTOCOL_WR —— CMD54

6.6.18.3 安全协议类型

6.6.18.4 安全协议信息

6.6.18.5 错误处理

6.6.19 设备锁定/解锁操作

6.6.20 应用专有命令

6.6.21 Sleep(CMD5)

6.6.22 重发保护存储块

6.6.22.1 重发保护存储块访问的数据帧

6.6.22.2 重发保护存储块的存储器映射

6.6.22.3 消息认证码计算

6.6.22.4 对重发保护存储块的访问

6.6.22.4.1 认证密钥编程:

6.6.22.4.2 计数器值读取:

6.6.22.4.3 认证的数据写

6.6.22.4.4 认证的数据读

6.6.23 双倍数据率模式选择

6.6.24 双倍数据率模式工作

6.6.25 后台操作

6.6.26 高优先级中断

6.6.27 语境管理

6.6.27.1 语境配置

6.6.27.2 语境方向

6.6.27.3 大单元

6.6.27.4 语境写中断

6.6.27.5 大单元倍率

6.6.28 数据标签机制

6.6.29 打包命令

6.6.29.1 打包命令头

6.6.29.2 打包命令错误处理

6.6.30 例外事件

6.6.31 高速缓存Cache

6.6.32 功能交叉表

6.6.33 动态容量管理

6.6.34 大扇区长度

6.6.34.1 禁用仿真模式

6.6.34.2 固有4KB扇区行为

6.6.35 实时时钟信息

6.6.35.1 周期性唤醒

6.6.36 下电通知

6.7 时钟控制

7.8 错误条件

7.8.1 CRC和无效命令

7.8.2 超时条件

7.8.3 在多块读操作中的领先读取

7.9 最低性能

7.9.1 速度级别定义

7.9.2 性能的测量

6.10 命令

6.10.1 命令类型

7.10.3 命令类

6.10.4 命令详细说明

7.11 设备状态转换表

6.12 应答

6.13 设备状态

6.14 存储器阵列分区

6.15 时序

6.15.1 命令和应答

6.15.2 数据读

6.15.3 数据写

6.15.4 总线测试例程时序

7.15.5 引导操作

7.15.6 替换的引导操作

7.15.7 时序值

6.15.8 在HS200模式下时序改变

6.15.8.1 时序值

6.15.8.2 读块间隙

6.15.8.3 写操作中的CMD12时序修正

6.15.8.4 读操作中CMD12时序修正

6.15.8.5 R1B时序

6.15.8.6 重新选定忙设备

6.15.9 硬件复位操作

6.15.10 硬件复位的噪声过滤时序

7 设备寄存器

7.1 OCR寄存器

7.2 CID 寄存器

7.2.1 MID [127:120]

7.2.2 CBX [113:112]

7.2.3 OID [111:104]

7.2.4 PNM [103:56]

7.2.5 PRV [55:48]

7.2.6 PSN [47:16]

7.2.7 MDT [15:8]

7.2.8 CRC [7:1]

7.3 CSD寄存器

7.3.1 CSD_STRUCTURE[127:126]

7.3.2 SPEC_VERS [125:122]

7.3.3 TAAC [119:112]

7.3.4 NSAC [111:104]

7.3.5 TRAN_SPEED [103:96]

7.3.6 CCC [95:84]

7.3.7 READ_BL_LEN [83:80]

7.3.8 READ_BL_PARTIAL [79]

7.3.9 DSR_IMP [76]

7.3.10 C_SIZE [73:62]

7.3.11 VDD_R_CURR_MIN [61:59]和VDD_W_CURR_MIN [55:53]

7.3.12 VDD_R_CURR_MAX[58:56]和VDD_W_CURR_MAX[52:50]

7.3.13 C_SIZE_MULT [49:47]

7.3.14 ERASE_GRP_SIZE [46:42]

7.3.15 ERASE_GRP_MULT [41:37]

7.3.16 WP_GRP_SIZE [36:32]

7.3.17 WP_GRP_ENABLE [31]

7.3.18 DEFAULT_ECC [30:29]

7.3.19 R2W_FACTOR [28:26]

7.3.20 WRITE_BL_LEN [25:22]

7.3.21 WRITE_BL_PARTIAL[21]

7.3.22 CONTENT_PROT_APP [16]

7.3.23 FILE_FORMAT_GRP [15]

7.3.24 COPY [14]

7.3.25 PERM_WRITE_PROTECT [13]

7.3.26 TMP_WRITE_PROTECT [12]

7.3.27 FILE_FORMAT [11:10]

7.3.28 ECC [9:8]

7.3.29 CRC [7:1]

7.4 扩展CSD寄存器

7.4.1 EXT_SECURITY_ERR [505]

7.4.2 S_CMD_SET [504]

7.4.3 HPI_FEATURES [503]

7.4.4 BKOPS_SUPPORT [502]

7.4.5 MAX_PACKED_READS [501]

7.4.6 MAX_PACKED_WRITES [500]

7.4.7 DATA_TAG_SUPPORT [499]

7.4.8 TAG_UNIT_SIZE [498]

7.4.9 TAG_RES_SIZE [497]

7.4.10 CONTEXT_CAPABILITIES [496]

7.4.11 LARGE_UNIT_SIZE_M1 [495]

7.4.12 EXT_SUPPORT [494]

7.4.13 CACHE_SIZE [252:249]

7.4.14 GENERIC_CMD6_TIME [248]

7.4.15 POWER_OFF_LONG_TIME [247]

7.4.16 BKOPS_STATUS [246]

7.4.17 CORRECTLY_PRG_SECTORS_NUM [245:242]

7.4.18 INI_TIMEOUT_PA [241]

7.4.19 TRIM_MULT [232]

7.4.20 SEC_FEATURE_SUPPORT [231]

7.4.21 SEC_ERASE_MULT [230]

7.4.22 SEC_TRIM_MULT [229]

7.4.23 BOOT_INFO [228]

7.4.24 BOOT_SIZE_MULT [226]

7.4.25 ACC_SIZE [225]

7.4.26 HC_ERASE_GRP_SIZE [224]

7.4.27 ERASE_TIMEOUT_MULT [223]

7.4.28 REL_WR_SEC_C [222]

7.4.29 HC_WP_GRP_SIZE [221]

7.4.30 S_C_VCC[220] 和S_C_VCCQ[219]

7.4.31 S_A_TIMEOUT [217]

7.4.32 SEC_COUNT [215:212]

7.4.33 MIN_PERF_a_b_ff [210:205] 和MIN_PERF_DDR_a_b_ff [235:234]

7.4.34 PWR_CL_ff_vvv [203:200] 和PWR_CL_DDR_ff_vvv [239:238]

7.4.35 PARTITION_SWITCH_TIME [199]

7.4.36 OUT_OF_INTERRUPT_TIME [198]

7.4.37 DRIVER_STRENGTH [197]

7.4.38 DEVICE_TYPE [196]

7.4.39 CSD_STRUCTURE [194]

7.4.40 EXT_CSD_REV [192]

7.4.41 CMD_SET [191]

7.4.42 CMD_SET_REV [189]

7.4.43 POWER_CLASS [187]

7.4.44 HS_TIMING [185]

7.4.45 BUS_WIDTH [183]

7.4.46 ERASED_MEM_CONT [181]

7.4.47 PARTITION_CONFIG(在BOOT_CONFIG之前)[179]

7.4.48 BOOT_CONFIG_PROT[178]

7.4.49 BOOT_BUS_CONDITIONS [177]

7.4.50 ERASE_GROUP_DEF [175]

7.4.51 BOOT_WP_STATUS [174]

7.4.52 BOOT_WP [173]

7.4.53 USER_WP [171]

7.4.54 FW_CONFIG [169]

7.4.55 RPMB_SIZE_MULT [168]

7.4.56 WR_REL_SET [167]

7.4.57 WR_REL_PARAM [166]

7.4.58 SANITIZE_START[165]

7.4.59 BKOPS_START [164]

7.4.60 BKOPS_EN [163]

7.4.61 RST_n_FUNCTION [162]

7.4.62 HPI_MGMT [161]

7.4.63 PARTITIONING_SUPPORT [160]

7.4.64 MAX_ENH_SIZE_MULT [159:157]

7.4.65 PARTITIONS_ATTRIBUTE [156]

7.4.66 PARTITION_SETTING_COMPLETED [155]

7.4.67 GP_SIZE_MULT_GP0 - GP_SIZE_MULT_GP3 [154:143]

7.4.68 ENH_SIZE_MULT [142:140]

7.4.69 ENH_START_ADDR [139:136]

7.4.70 SEC_BAD_BLK_MGMNT [134]

7.4.71 TCASE_SUPPORT [132]

7.4.72 PERIODIC_WAKEUP [131]

7.4.73 PROGRAM_CID_CSD_DDR_SUPPORT [130]

7.4.74 NATIVE_SECTOR_SIZE [63]

7.4.75 USE_NATIVE_SECTOR [62]

7.4.76 DATA_SECTOR_SIZE [61]

7.4.77 INI_TIMEOUT_EMU [60]

7.4.78 CLASS_6_CTRL[59]

7.4.79 DYNCAP_NEEDED [58]

7.4.80 EXCEPTION_EVENTS_CTRL [57:56]

7.4.81 EXCEPTION_EVENTS_STATUS [55:54]

7.4.82 EXT_PARTITIONS_ATTRIBUTE [53:52]

7.4.83 CONTEXT_CONF [51:37]

7.4.84 PACKED_COMMAND_STATUS [36]

7.4.85 PACKED_FAILURE_INDEX [35]

7.4.86 POWER_OFF_NOTIFICATION [34]

7.4.87 CACHE_CTRL [33]

7.4.88 FLUSH_CACHE [32]

7.4.89 VENDOR_SPEC若IC_FIELD [127:64]

7.5 RCA寄存器

7.6 DSR寄存器

8 错误保护

8.1 纠错码(ECC)

8.2 循环用于编码(CRC)

8.2.1 CRC7

8.2.2 CRC16

9 e•MMC机械标准

10 e•MMC总线

10.1 上电

10.1.1 e•MMC power-up

10.1.2 e•MMC 上电导则

10.1.3 e•MMC上电周期

10.2 可编程设备输出驱动器

10.3 总线工作条件

10.3.1 电源:e•MMC

10.3.2 电源:e2•MMC

10.3.3 电源电压

10.3.4 总线信号线负载

10.4 总线信号电平

10.4.1 开漏模式总线信号电平

10.4.2 推拉模式总线信号电平— e•MMC

10.4.3 用于HS200的总线工作条件

10.4.4 用于HS200的设备输出驱动器要求

10.4.4.1 驱动器类型定义

10.4.4.2 驱动器类型0交流特性

10.4.4.3 驱动器类型0测试电路

10.4.4.4 驱动器类型选择

10.5 总线时序

10.5.1 设备接口时序

10.6 在双倍数据率工作时的DAT信号总线时序

10.6.1 双倍数据率接口模式

10.7 HS200模式下的总线时序规范

10.7.1 HS200 时钟时序

10.7.2 HS200设备输入时序

10.7.3 HS200设备输出时序

10.8 温度条件

11 e•MMC标准兼容性

A. 附录A应用手册

A.1 设备载荷块长度和ECC类型处理

A.2 在设备中存储口令的方法的说明

A.3 e•MMC宏命令

A.4 Host interface timing

A.5 口令的处理

A.5.1 更改口令

A.5.2 去除口令

A.6 高速e•MMC总线功能

A.6.1 总线初始化

a. 上电

低压上电

b. CID接收和RCA分配

c. CSD提取和主机调整

A.6.2 切换到高速模式

A.6.3 改变数据总线宽度

a. 总线测试例程

b. 电源和总线宽度选择

A.7 擦除单元长度选择流程

A.8 HPI背景及一个可能的解决方案

A.8.1 背景——有关 HPI的问题

A.8.2 一个可能的解决方案

A.9 停止传输时序

A.10 各个功耗类别的温度条件(Tcase控制)

A.11 处理各个引导区的写保护

附录B 系统规范版本之间的改动

B.1. 版本4.1,本标准的第一个版本

B.2. 从版本4.1到4.2的改动

B.3. 从版本4.2到4.3的改动

B.4. 从版本4.3到4.4的改动

B.5. 从版本4.4到4.41的改动

B.6. 从版本4.41到4.5的改动

B.7. 从版本4.5到4.51的改动

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc