2016 下半年小学语文教师资格考试面试真题及答案

小学语文《静夜思》

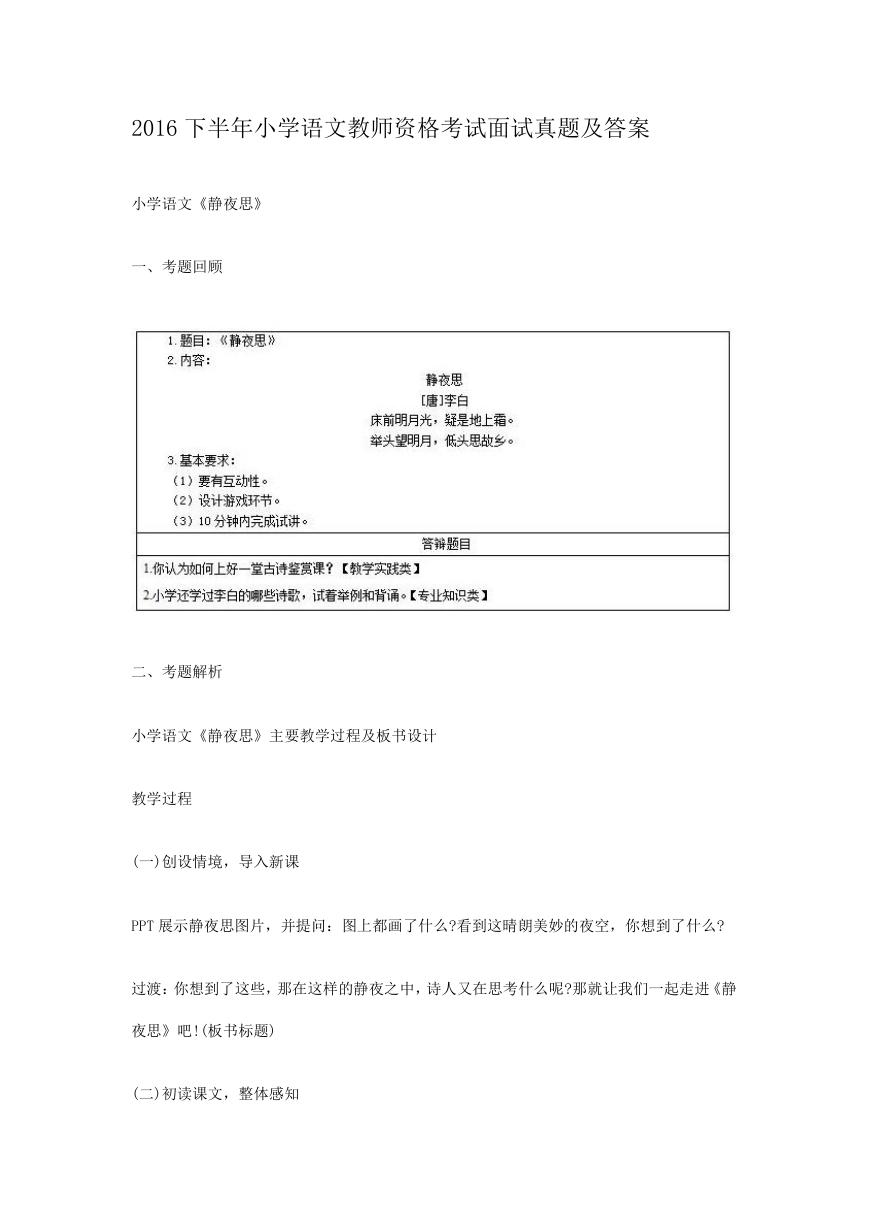

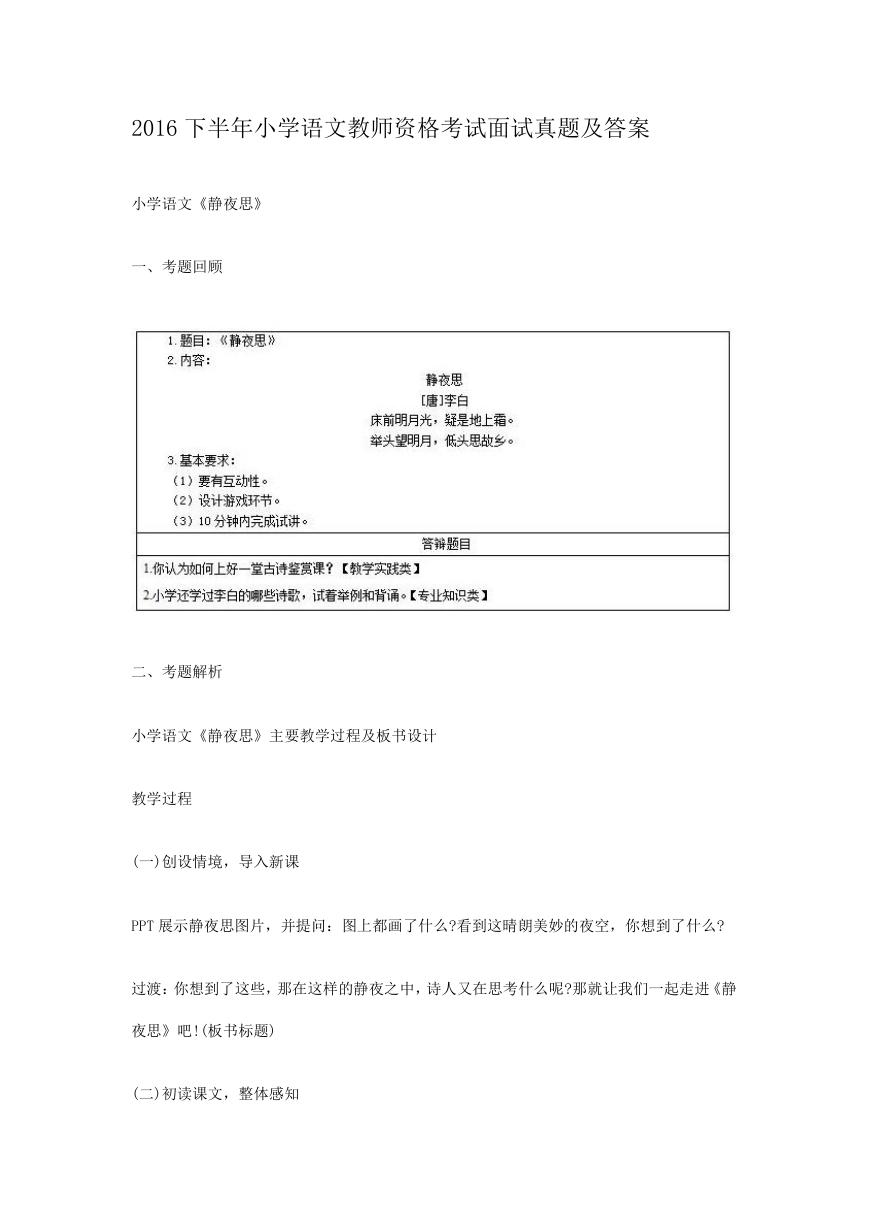

一、考题回顾

二、考题解析

小学语文《静夜思》主要教学过程及板书设计

教学过程

(一)创设情境,导入新课

PPT 展示静夜思图片,并提问:图上都画了什么?看到这晴朗美妙的夜空,你想到了什么?

过渡:你想到了这些,那在这样的静夜之中,诗人又在思考什么呢?那就让我们一起走进《静

夜思》吧!(板书标题)

(二)初读课文,整体感知

�

1.教师范读课文,学生边看图边欣赏。

2.打开课文用自己最喜欢的方式读一读或者背一背!

3.学习新的偏旁“攵”,出示生字卡片“故”,引导学生观察:“攵”象你认识的哪个字?

它和“文”字有什么相同和不同的地方?你怎么记住这个偏旁?

4.拿出自制的生字卡片组内交流识字方法。

5.开火车认读生字。

6.游戏:找朋友。为生字宝宝找到自己的拼音朋友。

7.自由练读。(可以大声读,小声读,同桌读,小组读,你读我听,二人齐读……)

(三)抓住重点,体会情感

1.诗中哪两句写“夜”呢?读一读,用笔圈出不懂的字词。

释词:明月光:明亮的月光。疑:好像。霜:小朋友们见过霜吗?冬天的早晨,在地面上结

成的白色小冰晶就是霜,摸上去又冷又湿。

说诗意:明亮的月光照在诗人的床前,好像是铺在地上的白白的霜。

2.朗读,引导。

诗人这样描写,给了你一种什么样的感觉?(冷清)

师描述:今晚,银白色的月光洒在地上,像铺了一层冰冷的霜一样。环境如此冷清,再加上

诗人远离亲人的孤独,就更感到冷清了。师用冷清的语气范读并划出节奏。生试着用冷清的

�

语气读,注意节奏。

3.哪两句诗写“思”?读出来。(举头望明月,低头思故乡。)

李白在诗中写了两个动作是什么?(举头、低头)他举头做什么,低头做什么?谁来做一做这两

个动作。看课件,认真观察诗人是怎么举头、低头的。给你什么感觉?(沉重,伤心,难过)

李白抬起他的头像举千斤重,举得好费力。孩子们,你们说这句诗到底该怎么读?师用沉重

的语气范读并画出节奏。哪些字该读重些呢?(举,思)生试着用沉重的语气读,注意节奏。

4.现在我们理解了诗人的心情,再试着齐读一下这首诗歌。

(四)总结全文,深化中心(拓展延伸)

同学们互相说说:看着明亮的月光,如果你是李白你会想起故乡的什么?

你通过本篇诗歌的学习都掌握了哪些知识?

(五)课后作业

小诗仙们,回家后把这首诗用你喜欢的方式读给家人听吧。

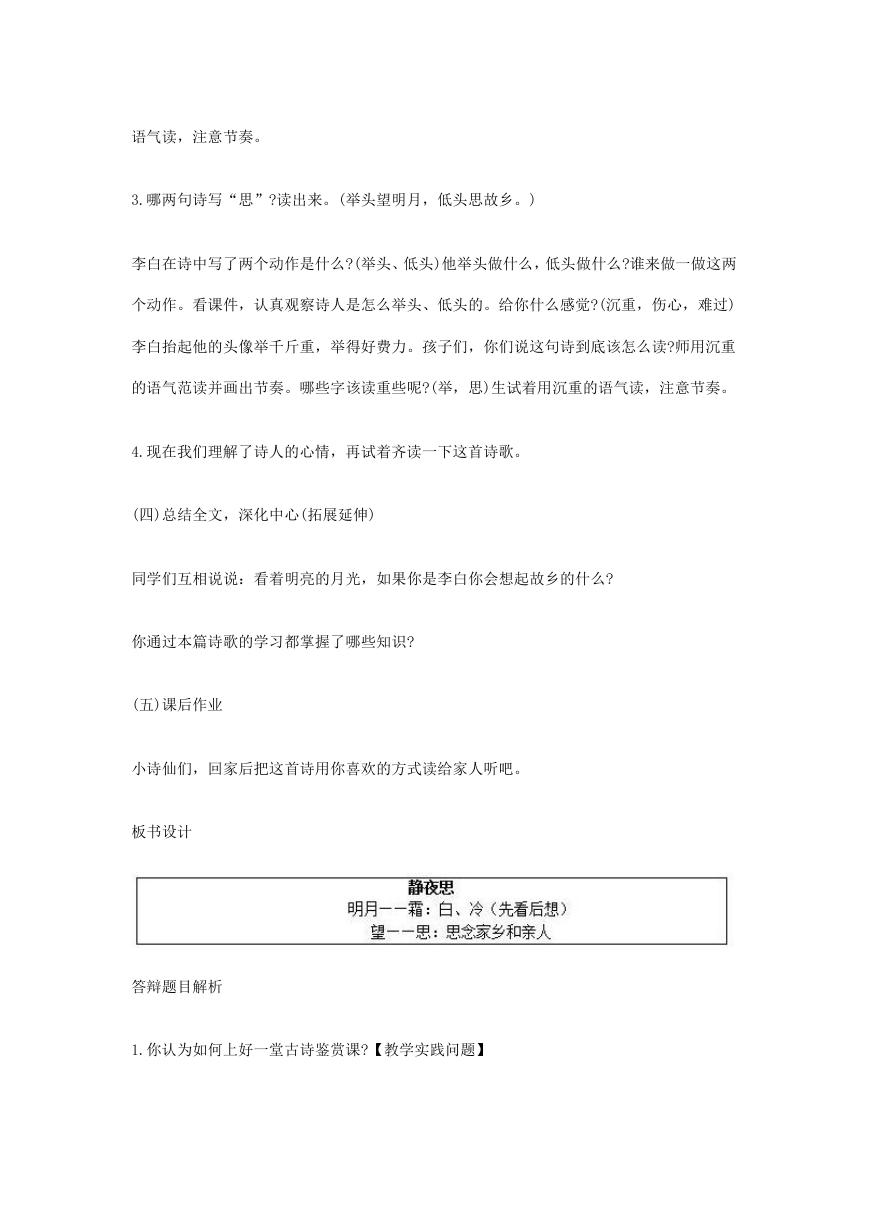

板书设计

答辩题目解析

1.你认为如何上好一堂古诗鉴赏课?【教学实践问题】

�

【参考答案】

①重美读,以读激趣。诵读是古典诗歌教学中激趣导学的主要途径。要灵活运用多种方式科

学的指导学生诵读,如教帅可通过示范读或者录音来纠学生的读音,指导学生读清句读,读

准节奏,读出语气和气势,读出作品中的抑物顿挫,跌宕起伏,读出作者寄寓在文章中的喜

怒哀乐。

②善创情境,激趣导学,要善于创设情境,激发学生自主探究。导学前通过播放与诗歌有关

联的歌曲、投影,展示与诗歌内容有关画面或典故引入,也可用简笔画导入,最好多种形式

结合,总之力求达到“未成曲调先有情”的激趣目的。此外,诗歌教学过程中还要善于创设

意境,有助于学生理解诗句本身的诗意诗味,又能使学生了解它所适用的场合或范围,达到

学以致用及活用的目的。

③引导评读,深层感悟评读,指品评感悟,联系作品的时代背景,结合自己的知识储备和人

生体验对作品的思想感情倾向作出自己的评价,对作品的情境和形象说出自己的体验,并且

品味作品中富于表现力的语言精妙之处。目的是引导学生用自己的心灵去领悟,用自己的观

点去判断,用自己的思维去创新,用自己的充满情感的语言表达自己的体验,从而在学习中

受到情感熏陶,获得了对自然、社会、人生的有益启示。

总之,我们在中国古典诗歌教学上既要继承前人好的传统的教学方法,同时又要将一些灵活、

实用的方法吸收过来,争取在每一堂课上都有不同的表现,让课堂充满生机,让古典诗歌焕

发青春活力。

2.小学还学过李白的哪些诗歌,试着举例和背诵。【专业知识问题】

【参考答案】

�

送孟浩然之广陵

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

赠汪伦

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

望庐山瀑布

日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

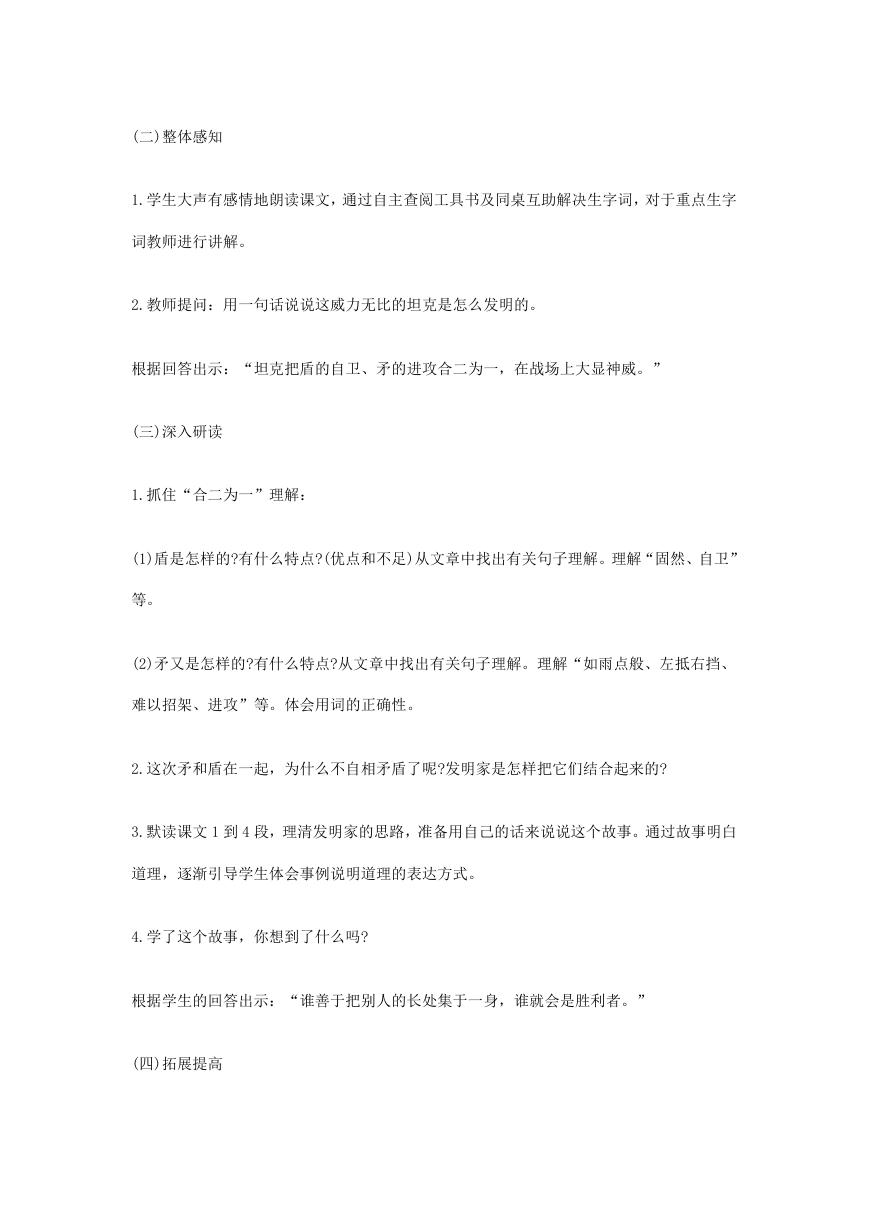

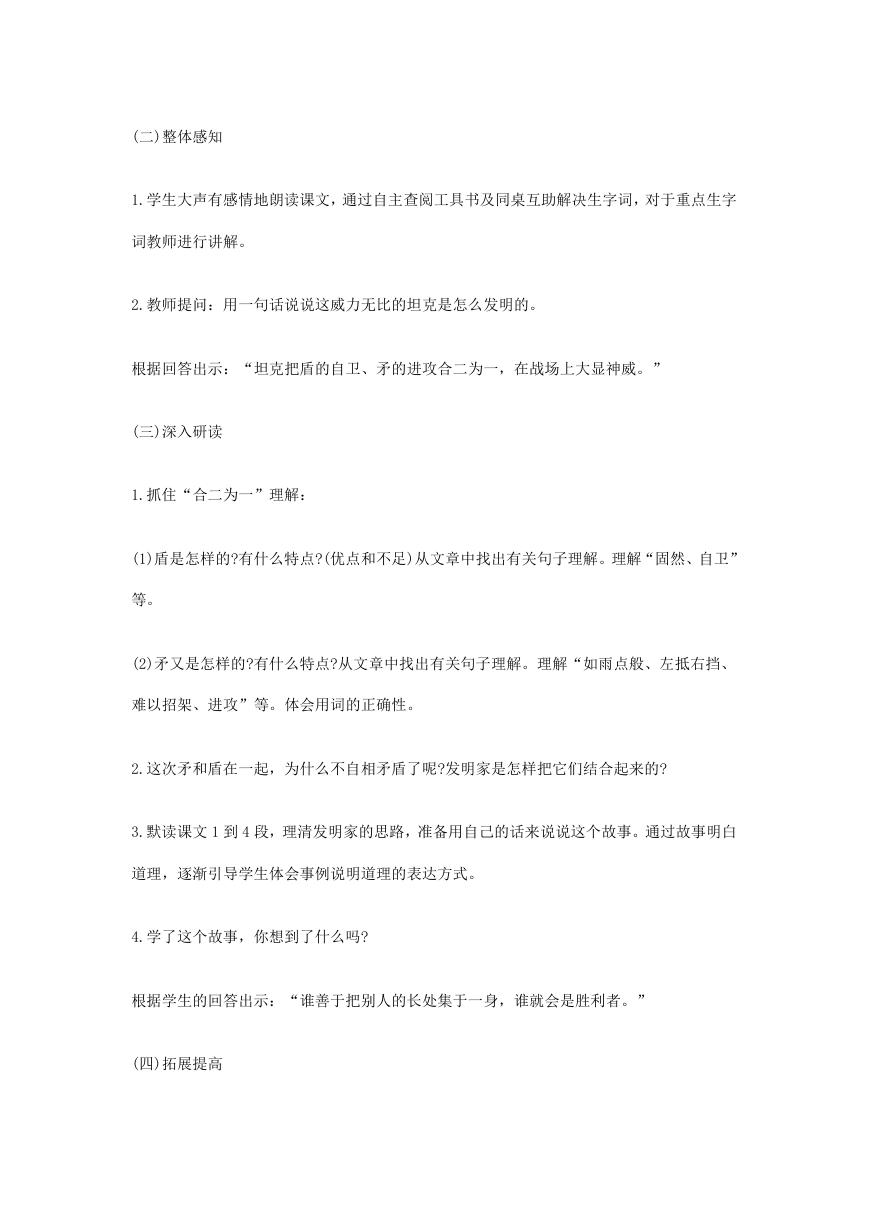

小学语文《矛与盾的集合》

一、考题回顾

�

二、考题解析

小学语文《矛与盾的集合》主要教学过程及板书设计

教学过程

(一)导入新课

画图激趣。

1.猜猜老师画的是什么?教师一边在黑板上画坦克一边让学生猜。

2.认识坦克的各个部分,学习“坦、履”,理解“炮口、履带”。

3.说说坦克的作用(学生介绍查到的有关资料)。

�

(二)整体感知

1.学生大声有感情地朗读课文,通过自主查阅工具书及同桌互助解决生字词,对于重点生字

词教师进行讲解。

2.教师提问:用一句话说说这威力无比的坦克是怎么发明的。

根据回答出示:“坦克把盾的自卫、矛的进攻合二为一,在战场上大显神威。”

(三)深入研读

1.抓住“合二为一”理解:

(1)盾是怎样的?有什么特点?(优点和不足)从文章中找出有关句子理解。理解“固然、自卫”

等。

(2)矛又是怎样的?有什么特点?从文章中找出有关句子理解。理解“如雨点般、左抵右挡、

难以招架、进攻”等。体会用词的正确性。

2.这次矛和盾在一起,为什么不自相矛盾了呢?发明家是怎样把它们结合起来的?

3.默读课文 1 到 4 段,理清发明家的思路,准备用自己的话来说说这个故事。通过故事明白

道理,逐渐引导学生体会事例说明道理的表达方式。

4.学了这个故事,你想到了什么吗?

根据学生的回答出示:“谁善于把别人的长处集于一身,谁就会是胜利者。”

(四)拓展提高

�

教师引导学生回答:你还能用别的例子来说明这句话吗?(空调、带橡皮头的铅笔、取长补短

等)

(五)课后练习

想一想,在我们的生活中还有什么不便的地方吗?你能不能想办法解决这个问题?把自己想到

的生活中的不便和解决的方法写下来,作为“我的奇思异想”,然后与小组同学交流,改进,

收入自己的“资料袋”。

板书设计

答辩题目解析:

1.怎样在课堂上引起学生对课程的兴趣?本课你是怎么激发的?【教学实施问题】

【参考答案】

教学要激发学生的学习兴趣,首先要把课上得生动、活泼、充满情趣。苏联霍姆林斯基曾说:

“课上得有趣,学生就可以带着一种高涨的波动的情绪从事学习和思考,对前面展示的真理

感到惊奇和震惊。”那么让课变得有趣常采用以下三种方法。

(1)采用创设情境营造愉快的氛围。语文课主要是通过文章学习语言文字的运用,而文章字

里行间都流露着作者的思想情感。所以语文教学可以采用情境设置,激发学生思维,在轻松

愉快的氛围中完成语言的理解与学习。

(2)通过质疑激发学生的学习兴趣。古人云:“学贵质疑”、“疑是思之路,学之端,小疑

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc