2016 浙江省绍兴市中考生物真题及答案

一、选择题(每小题 4 分,每题只有一个选项符合题目要求)

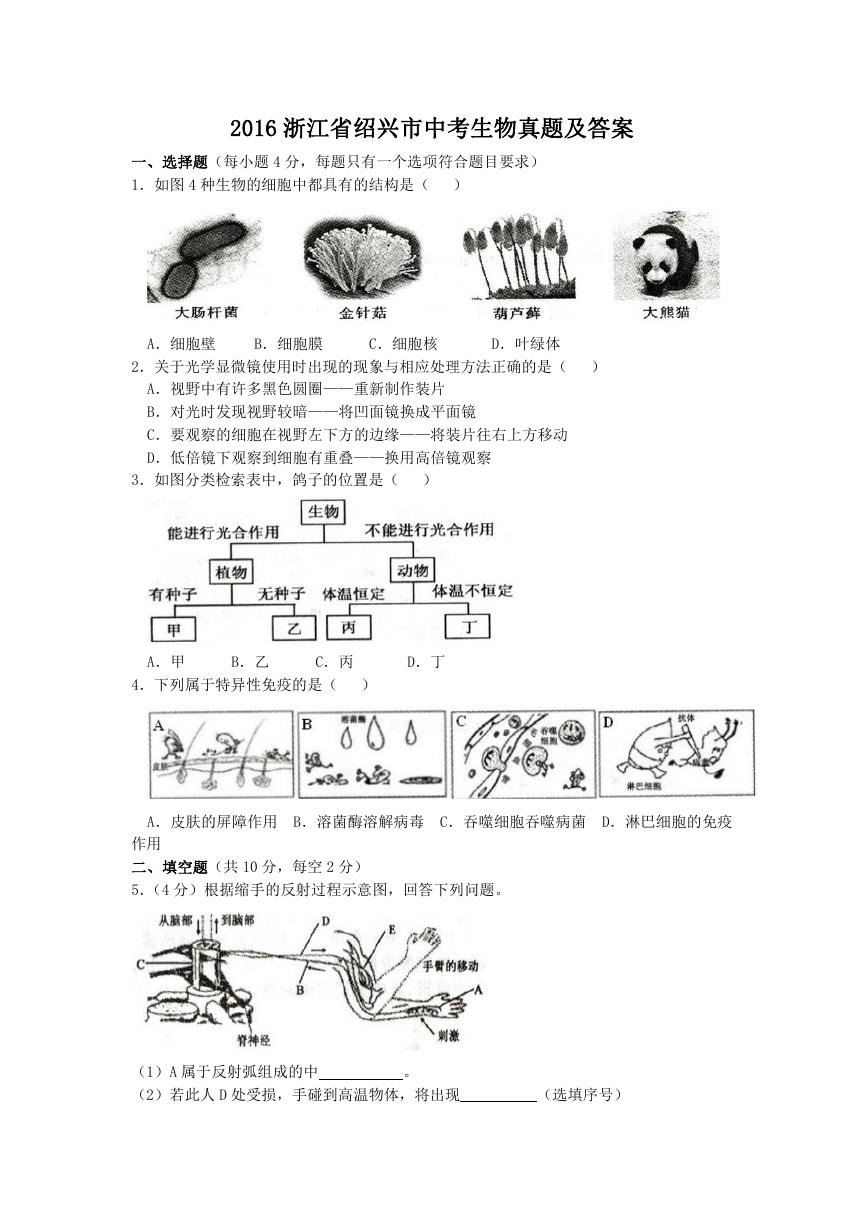

1.如图 4 种生物的细胞中都具有的结构是( )

A.细胞壁

B.细胞膜

C.细胞核

D.叶绿体

2.关于光学显微镜使用时出现的现象与相应处理方法正确的是( )

A.视野中有许多黑色圆圈——重新制作装片

B.对光时发现视野较暗——将凹面镜换成平面镜

C.要观察的细胞在视野左下方的边缘——将装片往右上方移动

D.低倍镜下观察到细胞有重叠——换用高倍镜观察

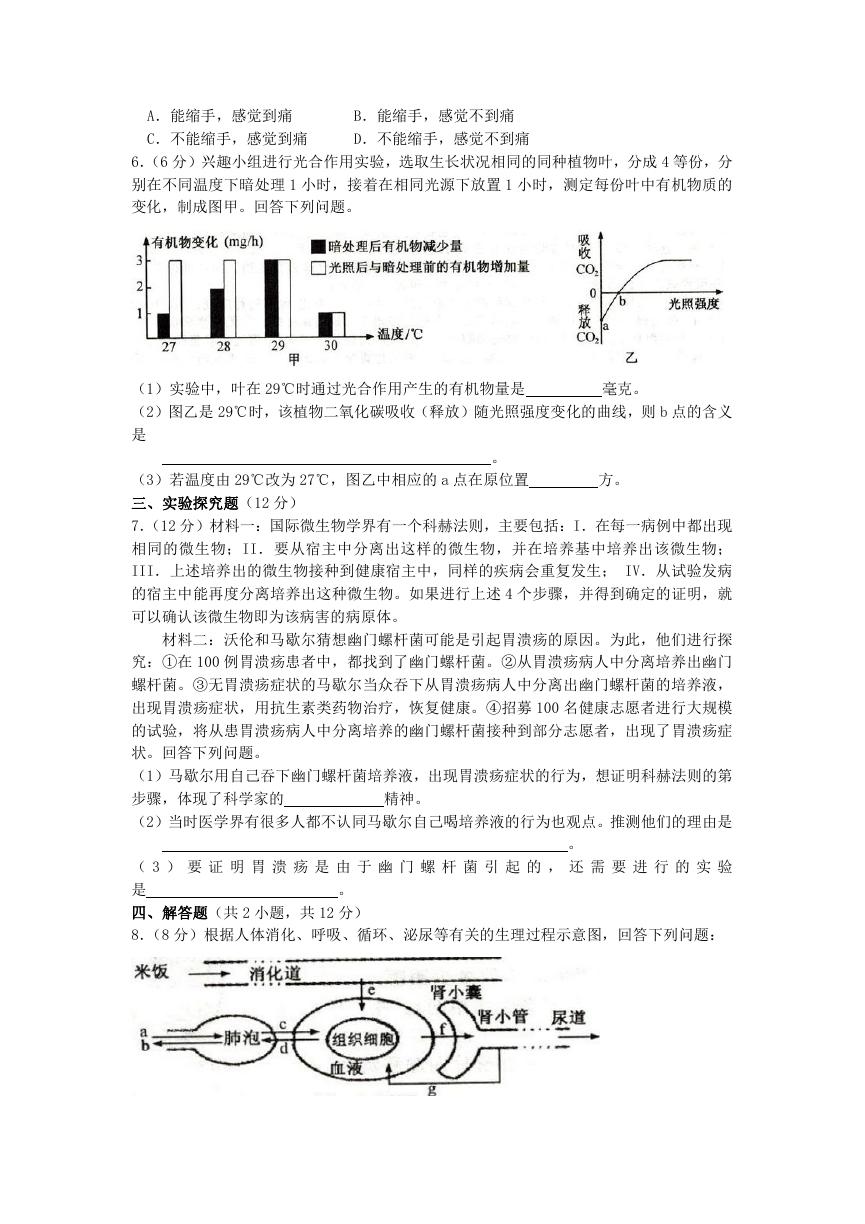

3.如图分类检索表中,鸽子的位置是( )

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

4.下列属于特异性免疫的是( )

A.皮肤的屏障作用 B.溶菌酶溶解病毒 C.吞噬细胞吞噬病菌 D.淋巴细胞的免疫

作用

二、填空题(共 10 分,每空 2 分)

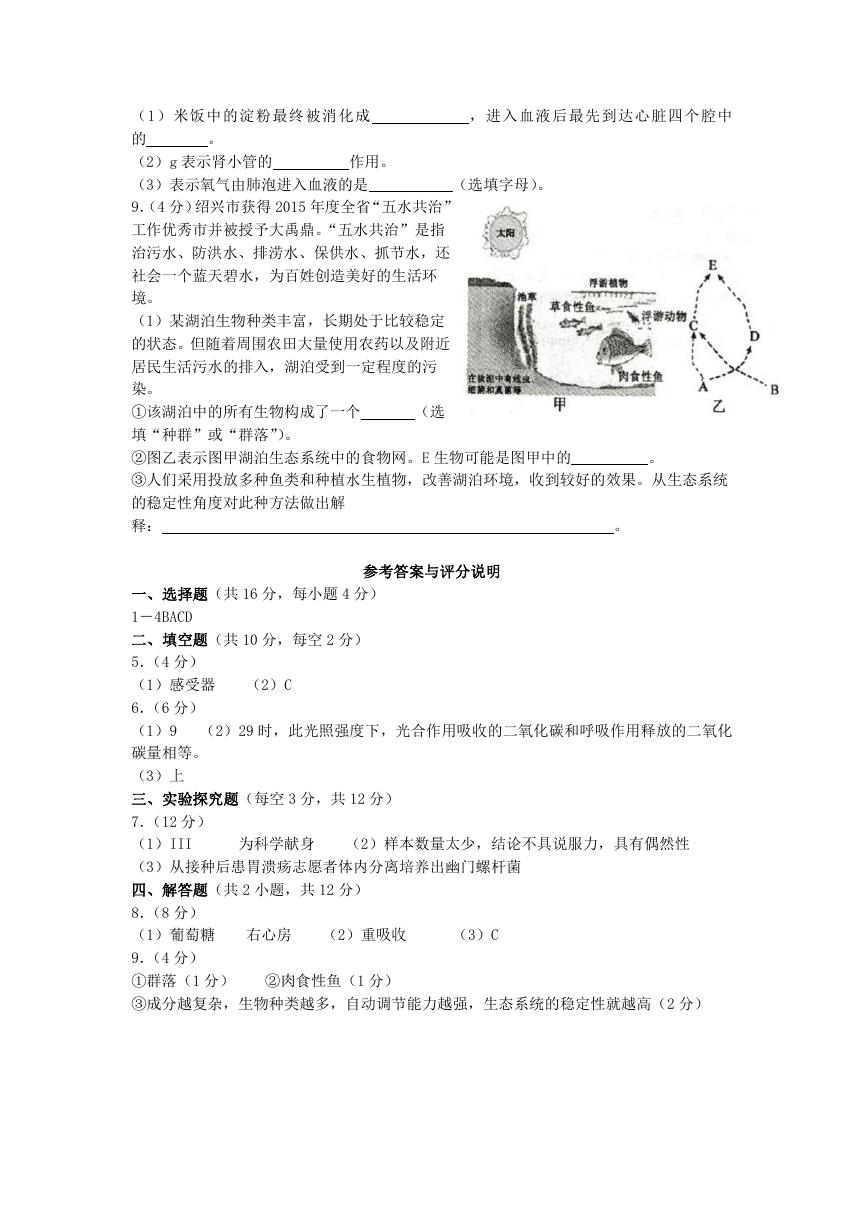

5.(4 分)根据缩手的反射过程示意图,回答下列问题。

(1)A 属于反射弧组成的中

(2)若此人 D 处受损,手碰到高温物体,将出现

。

(选填序号)

�

A.能缩手,感觉到痛

C.不能缩手,感觉到痛

B.能缩手,感觉不到痛

D.不能缩手,感觉不到痛

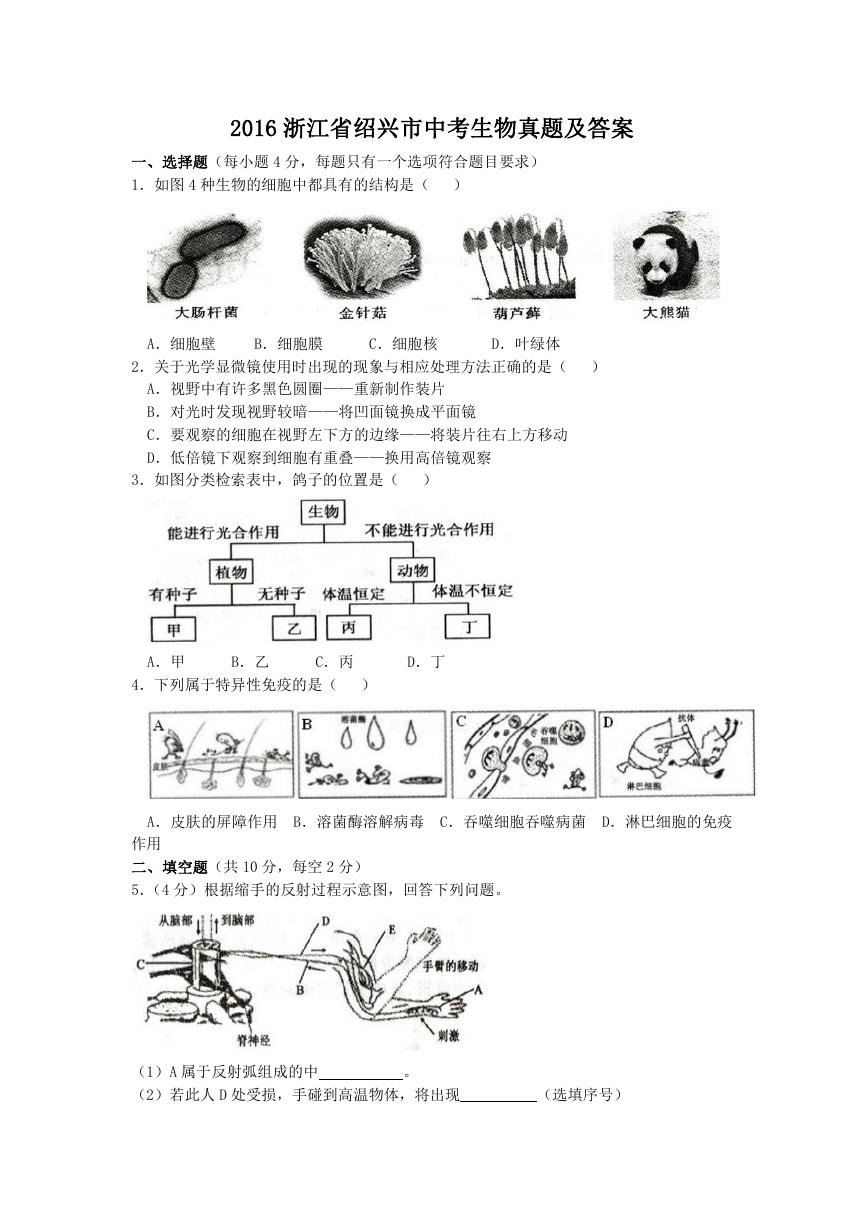

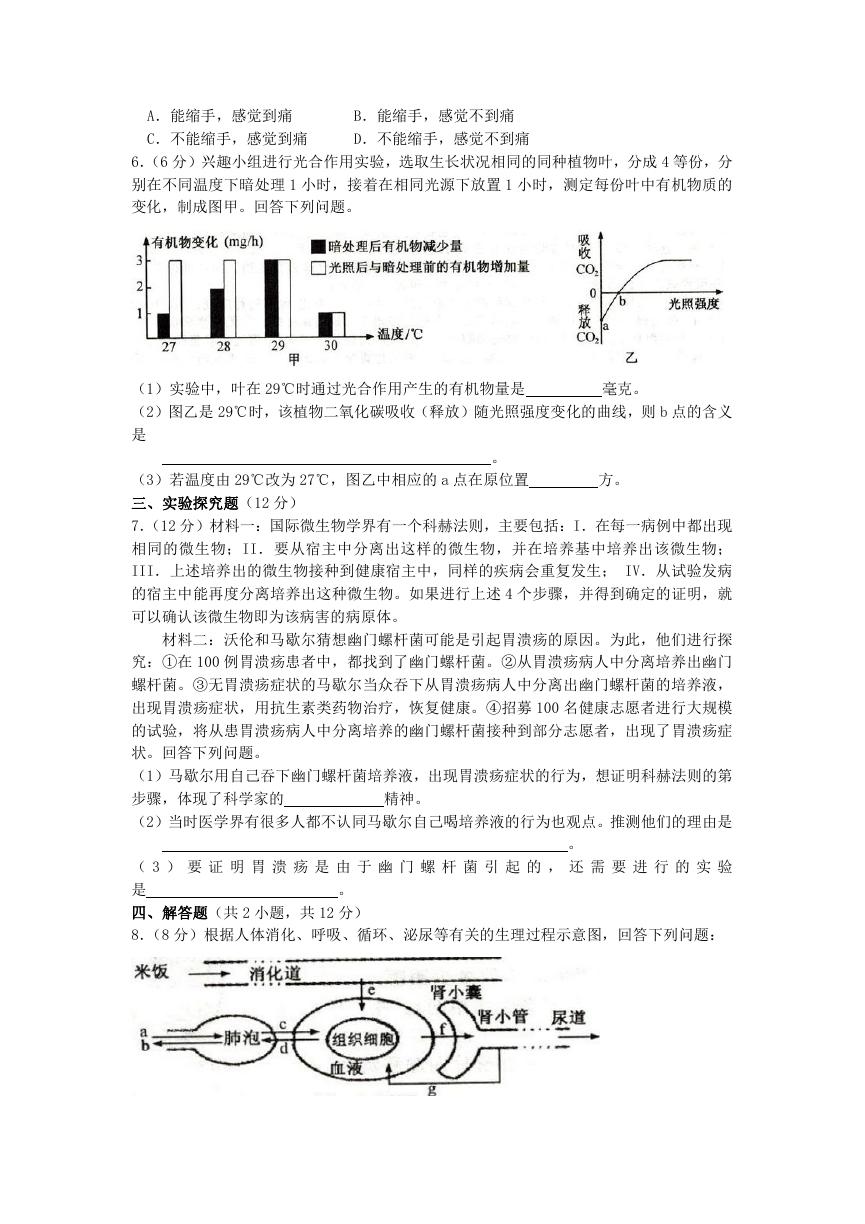

6.(6 分)兴趣小组进行光合作用实验,选取生长状况相同的同种植物叶,分成 4 等份,分

别在不同温度下暗处理 1 小时,接着在相同光源下放置 1 小时,测定每份叶中有机物质的

变化,制成图甲。回答下列问题。

(1)实验中,叶在 29℃时通过光合作用产生的有机物量是

(2)图乙是 29℃时,该植物二氧化碳吸收(释放)随光照强度变化的曲线,则 b 点的含义

是

毫克。

。

(3)若温度由 29℃改为 27℃,图乙中相应的 a 点在原位置

三、实验探究题(12 分)

7.(12 分)材料一:国际微生物学界有一个科赫法则,主要包括:I.在每一病例中都出现

相同的微生物;II.要从宿主中分离出这样的微生物,并在培养基中培养出该微生物;

III.上述培养出的微生物接种到健康宿主中,同样的疾病会重复发生; IV.从试验发病

的宿主中能再度分离培养出这种微生物。如果进行上述 4 个步骤,并得到确定的证明,就

可以确认该微生物即为该病害的病原体。

方。

材料二:沃伦和马歇尔猜想幽门螺杆菌可能是引起胃溃疡的原因。为此,他们进行探

究:①在 100 例胃溃疡患者中,都找到了幽门螺杆菌。②从胃溃疡病人中分离培养出幽门

螺杆菌。③无胃溃疡症状的马歇尔当众吞下从胃溃疡病人中分离出幽门螺杆菌的培养液,

出现胃溃疡症状,用抗生素类药物治疗,恢复健康。④招募 100 名健康志愿者进行大规模

的试验,将从患胃溃疡病人中分离培养的幽门螺杆菌接种到部分志愿者,出现了胃溃疡症

状。回答下列问题。

(1)马歇尔用自己吞下幽门螺杆菌培养液,出现胃溃疡症状的行为,想证明科赫法则的第

步骤,体现了科学家的

(2)当时医学界有很多人都不认同马歇尔自己喝培养液的行为也观点。推测他们的理由是

精神。

( 3 ) 要 证 明 胃 溃 疡 是 由 于 幽 门 螺 杆 菌 引 起 的 , 还 需 要 进 行 的 实 验

是

四、解答题(共 2 小题,共 12 分)

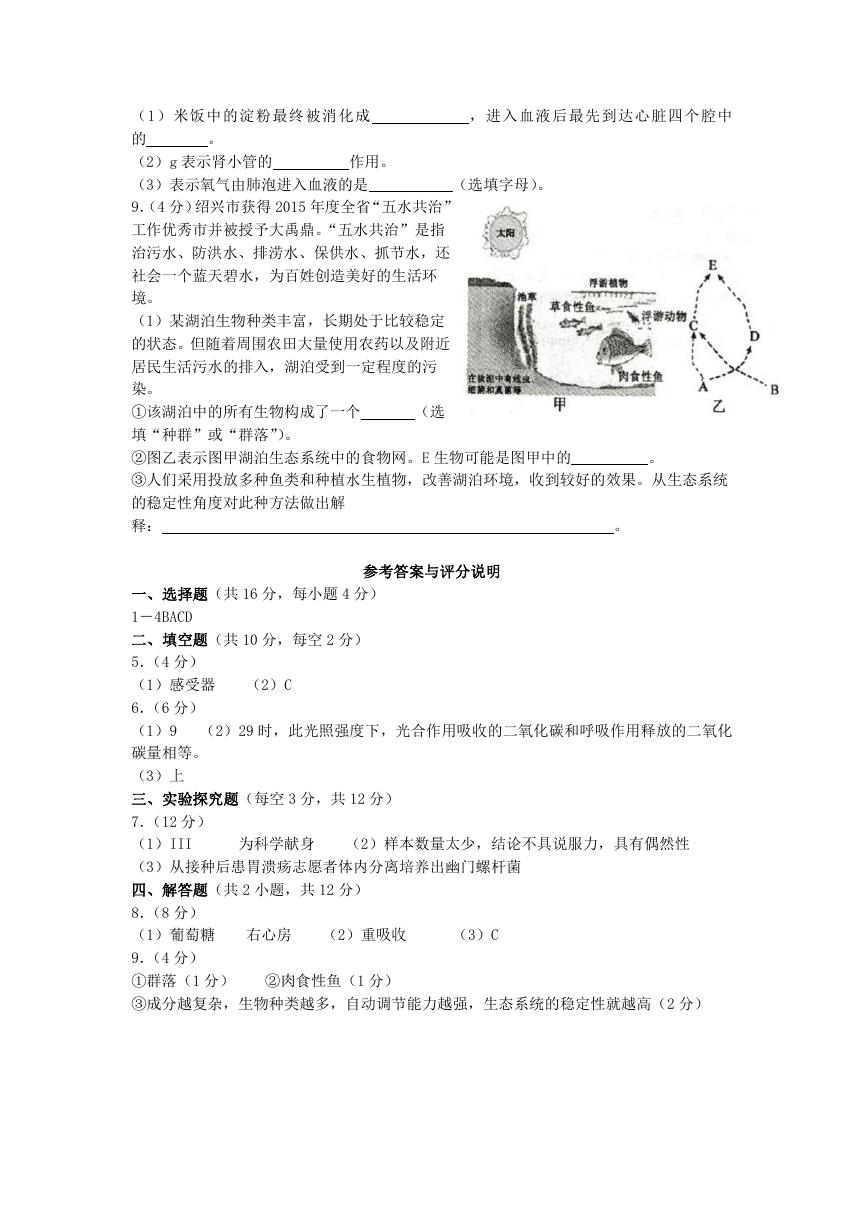

8.(8 分)根据人体消化、呼吸、循环、泌尿等有关的生理过程示意图,回答下列问题:

。

。

�

。

作用。

(选填字母)。

,进入血液后最先到达心脏四个腔中

(1)米饭中的淀粉最终被消化成

的

(2)g 表示肾小管的

(3)表示氧气由肺泡进入血液的是

9.(4 分)绍兴市获得 2015 年度全省“五水共治”

工作优秀市并被授予大禹鼎。“五水共治”是指

治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水,还

社会一个蓝天碧水,为百姓创造美好的生活环

境。

(1)某湖泊生物种类丰富,长期处于比较稳定

的状态。但随着周围农田大量使用农药以及附近

居民生活污水的排入,湖泊受到一定程度的污

染。

①该湖泊中的所有生物构成了一个

填“种群”或“群落”)。

②图乙表示图甲湖泊生态系统中的食物网。E 生物可能是图甲中的

③人们采用投放多种鱼类和种植水生植物,改善湖泊环境,收到较好的效果。从生态系统

的稳定性角度对此种方法做出解

释:

(选

。

。

参考答案与评分说明

(2)C

一、选择题(共 16 分,每小题 4 分)

1-4BACD

二、填空题(共 10 分,每空 2 分)

5.(4 分)

(1)感受器

6.(6 分)

(1)9 (2)29 时,此光照强度下,光合作用吸收的二氧化碳和呼吸作用释放的二氧化

碳量相等。

(3)上

三、实验探究题(每空 3 分,共 12 分)

7.(12 分)

(1)III

(3)从接种后患胃溃疡志愿者体内分离培养出幽门螺杆菌

四、解答题(共 2 小题,共 12 分)

8.(8 分)

(1)葡萄糖

9.(4 分)

①群落(1 分)

③成分越复杂,生物种类越多,自动调节能力越强,生态系统的稳定性就越高(2 分)

(2)样本数量太少,结论不具说服力,具有偶然性

②肉食性鱼(1 分)

(2)重吸收

为科学献身

(3)C

右心房

�

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc