2017 上半年教师资格考试初中语文面试真题及答案

第一批

《邹忌讽齐王纳谏》

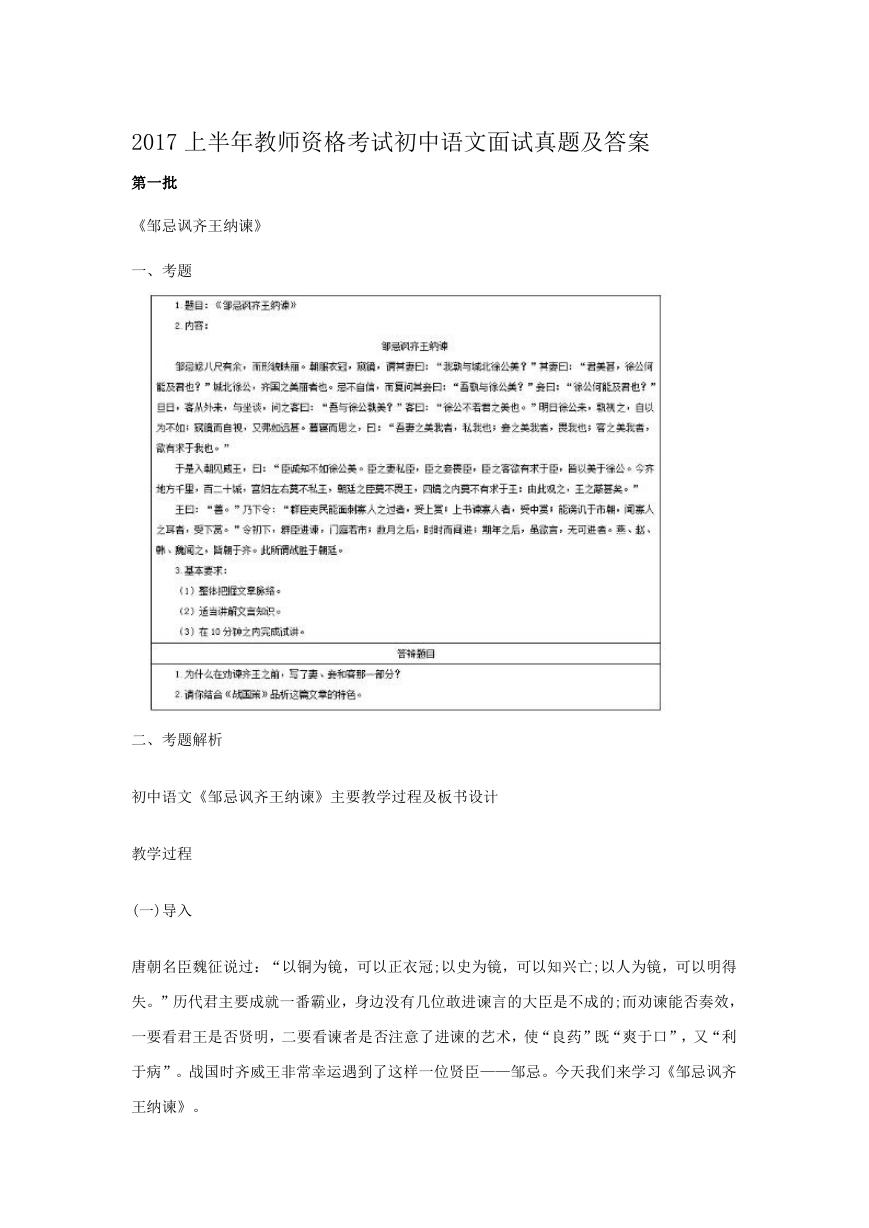

一、考题

二、考题解析

初中语文《邹忌讽齐王纳谏》主要教学过程及板书设计

教学过程

(一)导入

唐朝名臣魏征说过:“以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴亡;以人为镜,可以明得

失。”历代君主要成就一番霸业,身边没有几位敢进谏言的大臣是不成的;而劝谏能否奏效,

一要看君王是否贤明,二要看谏者是否注意了进谏的艺术,使“良药”既“爽于口”,又“利

于病”。战国时齐威王非常幸运遇到了这样一位贤臣——邹忌。今天我们来学习《邹忌讽齐

王纳谏》。

�

(二)初读课文

1.一读:疏通文意,了解大意。学生自读课文,借助工具书理解文意,教师补充相关文言知

识。

(1)“窥镜”的“窥”,本义是从小孔、缝隙或隐蔽处偷看,又引申为观察、侦察。“窥”,

必然是仔细的。“窥镜”,不是一般的“对着镜子看”或“照镜子”,而是对镜端相的意思。

(2)“我孰与城北徐公美?”——我与城北徐公相比,谁更漂亮?

“孰与”:与……比,谁……。“美”:漂亮,形容词。但“吾妻之美我者”的“美”是形

容词的意动用法,意为“以……为美”。

(3)“今齐地方千里”:“方”,古代称面积的用语,“方千里”就是“纵横各千里”。据

考证,齐国当时的面积为 116500 平方公里,约占现在山东省面积(150000 平方公里)的五分

之四。“地方”为古今异义词。

(4)“能面刺寡人之过者,受上赏。”

“刺”:指责。能当面指责寡人的过错的人,给予上等奖赏。

(5)“数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。”

——几个月以后,隔一段时间偶有进谏;一年以后,即使想再提,也没有可提的了。

“虽”:即使。“言”:说,批评,建议。“进”:进谏。“者”:相当于“……的”。

2.二读:理清思路。

教师在学生讨论的基础上小结:

第一段:邹忌与徐公比美,发觉受蒙蔽。(提出问题)

第二段:邹忌以自己受蔽的事讽喻齐主。(分析问题)

�

第三段:齐王纳谏除弊,内政修明。

第四段:燕、赵、韩、魏都来朝见齐王。(解决问题)

(三)研读课文

1.文章开始由一件家庭琐事写起,这件家事是什么?

――邹忌向他的妻、妾、客提出与徐公比美的问题。

2.由于感情不同,邹忌向他的妻、妾、客提出问题时的口气有所不同,注意揣摩各自的语气

所含的感情色彩。

问妻:我孰与城北徐公美?(亲昵)

问妾:吾孰与徐公美?(严肃)

问客:吾与徐公孰美?(平淡)

3.由于邹忌的妻、妾、客各自的身份与心理不同,所以回答问题时语气感情色彩有明显差异。

其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也!”(热情地赞扬)

妾曰:“徐公何能及君也!”(地位低微,拘谨,害怕)

客曰:“徐公不若君之美”。(逢迎应酬)

4.面对妻妾与客的赞美,邹忌态度如何?得出什么结论?

――他并未得意忘形,很有自知之明。(从“忌不自信”……内容可知)。

他思之的结果是“妻私我,妾畏我,客有求于我也”。

5.反复思考,分析邹忌“入朝见威王”是如何“讽”齐王的?

�

――邹忌入朝后,并未单刀直入向齐王进谏,而是将比美这件生活小事讲给齐王听,谈自己

体会,然后同国家大事进行类比,将妻、妾、客与齐王的宫妇左右、朝廷之臣、四境之内――

类比,推理委婉地进谏,得出一个结论:“蔽甚”。(这里由生活琐事推及国家大事采用了

设喻手法。)

6.讽谏结果如何?

――最后齐王纳谏。文中写到齐王纳谏决心之大,行“三赏”朝廷内外出现了“三变”,使

得“四国朝齐”。

(四)拓展延伸

1.写法借鉴:通过对话表现情节发展,塑造人物形象的方法。文中的三问三答。

2.思想内容借鉴:文中的“纳谏除蔽”这种见解在当时有积极意义,虽然邹忌讽谏与齐王纳

谏都是为巩固封建统治,但在客观上有利于人民,有利于社会进步。今天,我们也应虚心听

取他人意见,培养多谋善断能力。

板书设计

答辩题目解析

1.为什么在劝谏齐王之前,写了妻、妾和客那一部分?【专业知识类】

【参考答案】

邹忌见威王后,并没有单刀直入地向威王进谏,而是先讲自己的切身体会,也就是妻、妾和

大臣那一部分。“伴君如伴虎”这是一个从来都没有变过的真理,如果开门见山地进谏,邹

�

忌很可能不会达成自己进谏的目的反而招来灾祸。他是用类比推理的方式讲出“王之蔽甚

矣”。

他先叙述了妻、妾、客蒙蔽自己的原因,然后从自己的生活小事推而至于治国大事,说明齐

王处于最有权势的地位,因而所受的蒙蔽也最深。这里,没有对威王的直接批评,而是以事

设喻,启发诱导齐威王看到自己受蒙蔽的严重性,从而使他懂得纳谏的重要性。他以自己的

亲身经历为依据,推己及人。最后用“王之蔽甚矣”一句,点明了进谏的主旨,犹如当头棒

喝,一针见血,使其猛醒,具有强烈的表达效果。

2.请你结合《战国策》品析这篇文章的特色。【专业知识类】

【参考答案】

文章生动地刻画了邹忌与徐公的比美,很有风趣地描写了邹忌与妻、妾、客不同的三问三答,

揭示了一个人容易受蒙蔽的原因,找到了向齐威王进行讽谏的理由和依据,塑造了邹忌这个

头脑冷静、善于分析事物的鲜明形象,也反映了“兼听则明,偏听则暗”的道理。

《战国策》的文章,每每语言简炼,笔锋犀利,对人物的刻画鲜明而生动,还善于借用各种

故事,使用形象化的语言,来说明抽象的道理,本文也具有这些写作特点。本文的艺术技巧,

更突出的是在三百多字的短文中运用了六次排比,每次排比都是三层照应,每层照应又运用

灵活多变的句法,“文似看山不喜平”,大大增强了读者的印象,如:叙述邹忌分析各人称

赞他美的不同原因,一是妻的偏私,二是妾的畏惧,三是客人的有求于他。邹忌分析齐威王

受蒙蔽的原因,一是“宫妇左右莫不私王”,二是“朝廷之臣莫不畏王”,三是“四境之内

莫不有求于王”。

第二批

《湖心亭看雪》

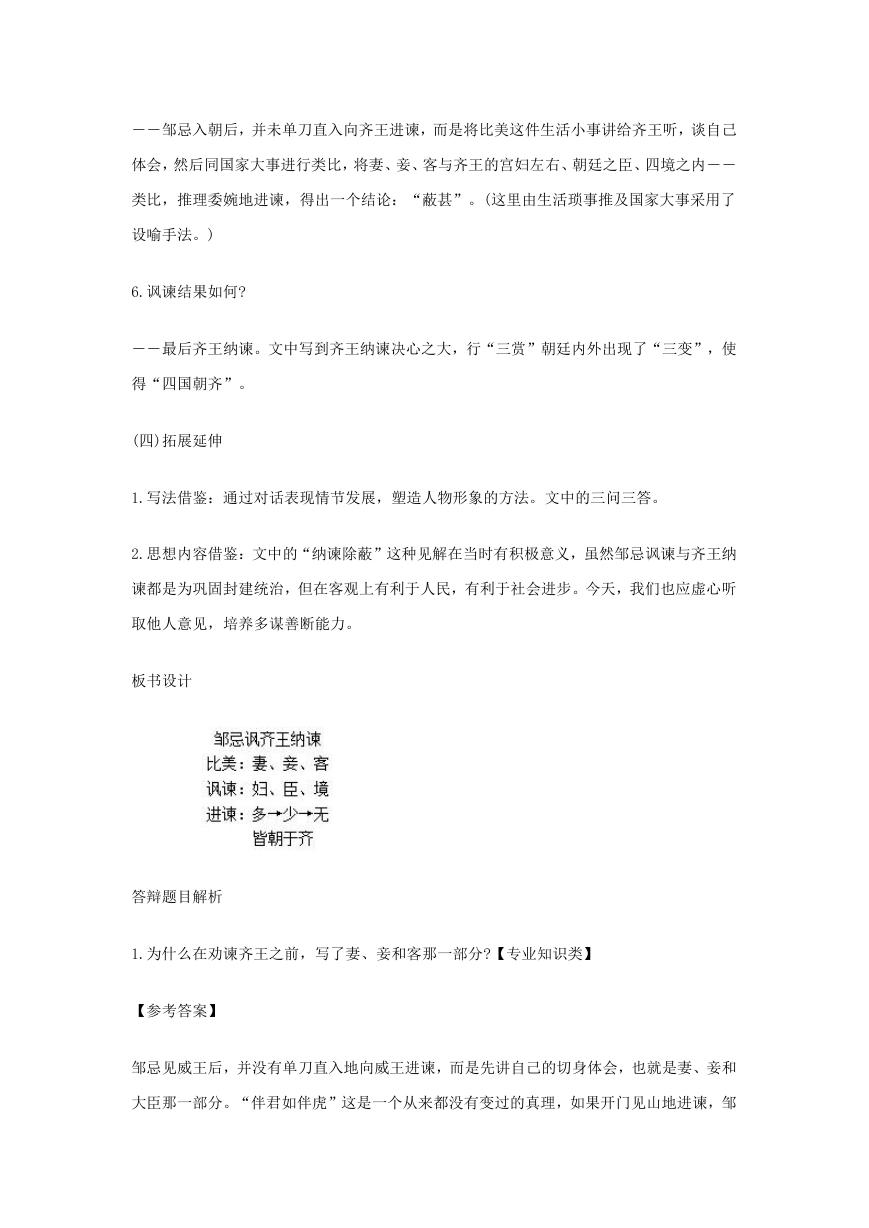

一、考题

�

二、考题解析

初中语文《湖心亭看雪》主要教学过程及板书设计

教学过程

(一)导入新课

(出示四幅西湖风光图片)你知道这些图片展示的是什么地方的风光吗?

有人说,西湖观景,晴景不如雨景,雨景不如雾景,雾景不如月景,月景不如雪景。在前人

的笔下,西湖的阴晴风雨已经被描绘得变幻多端,摇曳生姿了。西湖的雪景有着怎样一番动

人的韵味呢?今天,我们就跟随着张岱去湖心亭看雪,去领略西湖的雪景。

(二)初读课文,整体感知

1.自由朗读课文,读准字音。请一个学生读课文,要读准字音,还要注意节奏。

2.张岱是个什么样的人,根据课文大意来评价。(张岱,半夜到湖心亭看雪,是个“痴人”。)

3.从哪些地方能看出作者是个“痴人”?(讨论并明确:“痴行,痴景,痴情”。)

4.“痴”的背后隐藏着作者什么样的内心世界?(痴迷于天人合一的山水之乐,醉情于世俗之

�

外的闲情雅致。)

(三)深入研读,合作探究

1.说说本文描写西湖雪景的句子有什么特色?(简练自然,不事雕琢。)

2.体会本文所用的白描手法。

(文中的白描,能够抓住景物的突出特征,颇有韵味。“一痕”“一点”“一芥”“两三粒”,

高度抽象、概括,宛如中国画中的写意山水,寥寥数笔,传达出景物的形与神。)

白描手法用于写人的范例:

A.《秋思》马致远:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在

天涯。”

B.鲁迅《故乡》中的杨二嫂:“一个凸颧骨,薄嘴唇,五十岁上下的女人站在我面前,两手

搭在髀间,没有系裙。张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。”

(四)比较阅读,体会感情

江雪

柳宗元

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

1.赏析二文写作手法上的不同?

(在描写手法上,《湖心亭看雪》主要使用白描,西湖的奇景和游湖人的雅趣相互映照。《江

雪》主要使用烘托手法,景为人设。)

�

2.二文表达感情上的不同?

(在表达的情感上,《湖心亭看雪》表达了作者清高自赏的感情和淡淡的愁绪,《江雪》表

达了作者怀才不遇的孤独感。)

(五)小结作业

1.通过本文的学习,你都掌握了什么知识?

2.作业:

(1)收集有关“西湖”“冬雪”的诗歌。

(2)利用白描手法写一个人或物片段。

(3)背诵和默写课文。

板书设计

答辩题目解析

1.文中引用舟子的话有何用意?

【参考答案】

衬托作者深夜偶遇知音的惊喜心情,表明作者不虚此行,深夜赏雪,收获颇大,印象极深。

借舟子之口,点出一个“痴”字;又以相公之“痴”与“痴似相公者”相比较、相浸染,把

一个“痴”字写透。所谓“痴似相公”,并非减损相公之“痴”,而是以同调来映衬相公之

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc