2022-2023 学年广东深圳罗湖区七年级上册期中历史试卷及

答案

第一部分 选择题(23 小题大题,共 46 分)

1. 小华在阅读一本有关我国境内远古居民生活情况的历史书时,了解到有一群距今约三万

年的远古人,模样与现代人基本相同,已掌握磨光和钻孔技术,并已会人工取火。你认为这

群远古人应是( )

A. 元谋人

始居民

【答案】C

B. 北京人

C. 山顶洞人

D. 半坡原

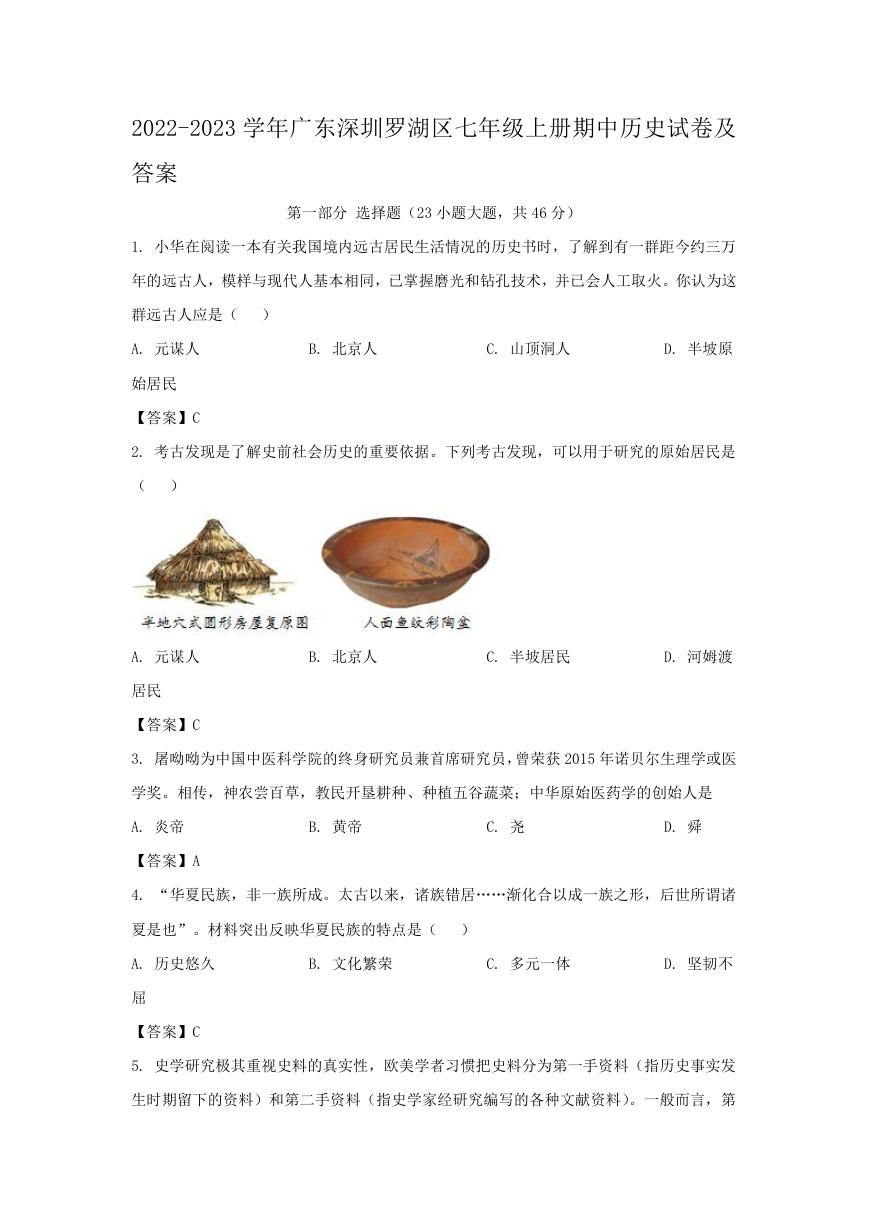

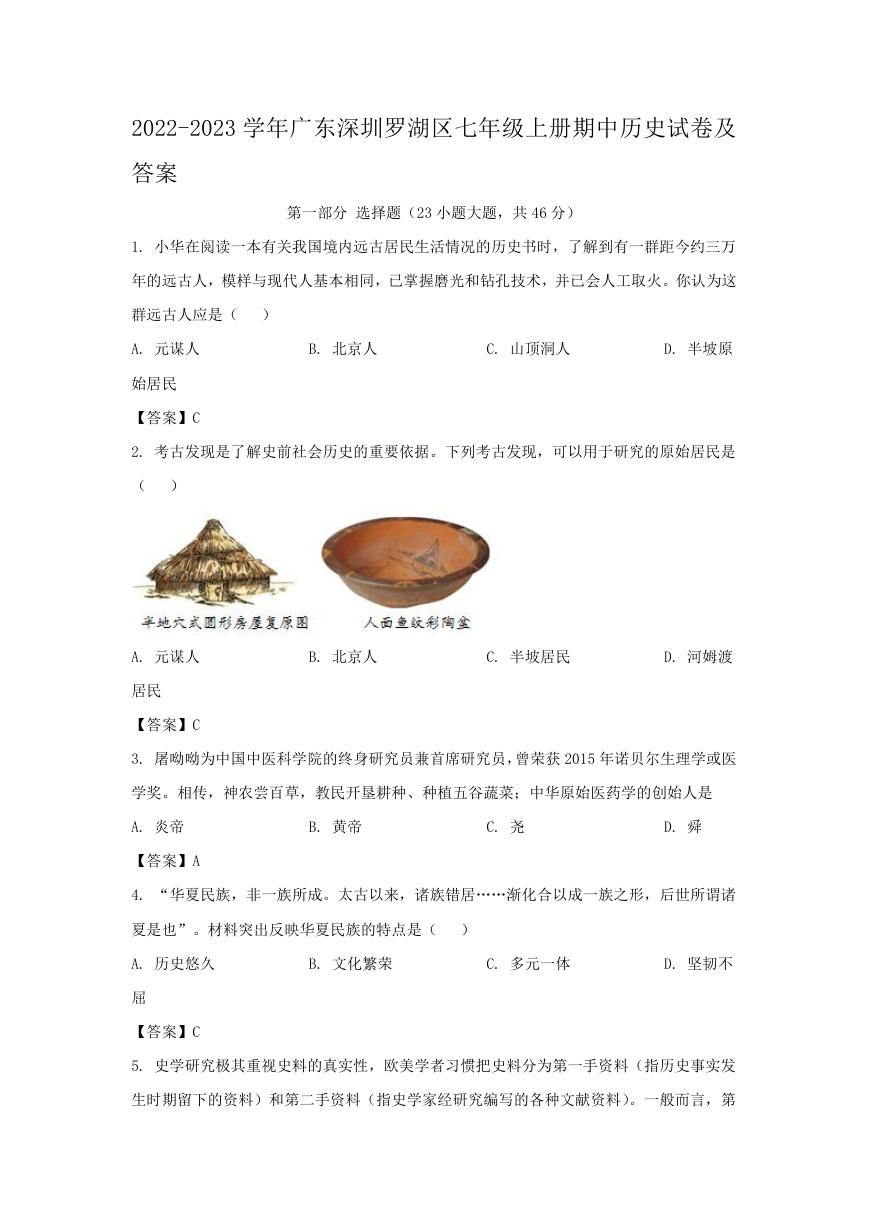

2. 考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下列考古发现,可以用于研究的原始居民是

( )

A. 元谋人

B. 北京人

C. 半坡居民

D. 河姆渡

居民

【答案】C

3. 屠呦呦为中国中医科学院的终身研究员兼首席研究员,曾荣获 2015 年诺贝尔生理学或医

学奖。相传,神农尝百草,教民开垦耕种、种植五谷蔬菜;中华原始医药学的创始人是

A. 炎帝

【答案】A

B. 黄帝

C. 尧

D. 舜

4. “华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居……渐化合以成一族之形,后世所谓诸

夏是也”。材料突出反映华夏民族的特点是( )

A. 历史悠久

B. 文化繁荣

C. 多元一体

D. 坚韧不

屈

【答案】C

5. 史学研究极其重视史料的真实性,欧美学者习惯把史料分为第一手资料(指历史事实发

生时期留下的资料)和第二手资料(指史学家经研究编写的各种文献资料)。一般而言,第

�

一手资料的可信度高于第二手资料。根据以上描述,在历史研究中,下列选项中可信度较高

的是( )

A. 神话传说——“女娲补天”

B. 电视连续剧——《大舜》

C. 出土文物——利簋及其铭文

D. 长篇小说——《封神演义》

【答案】C

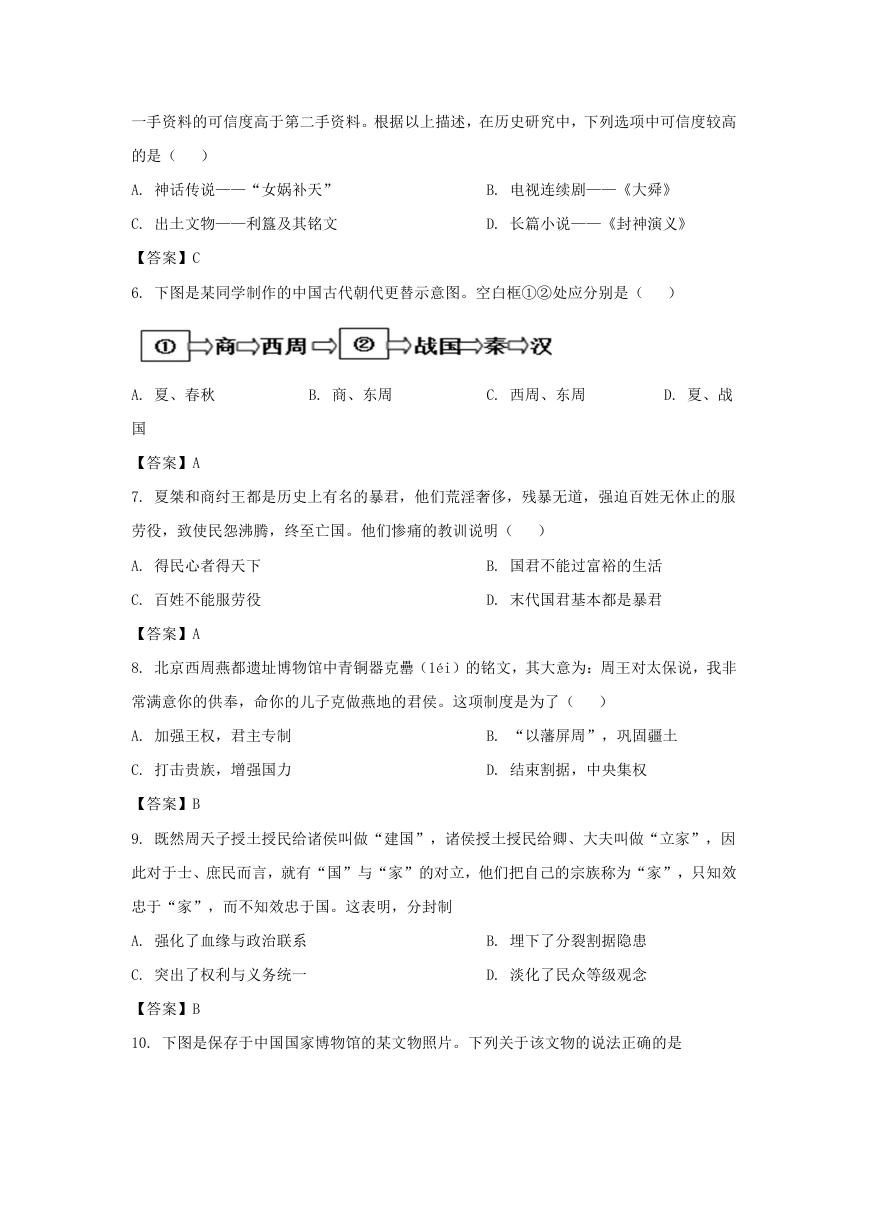

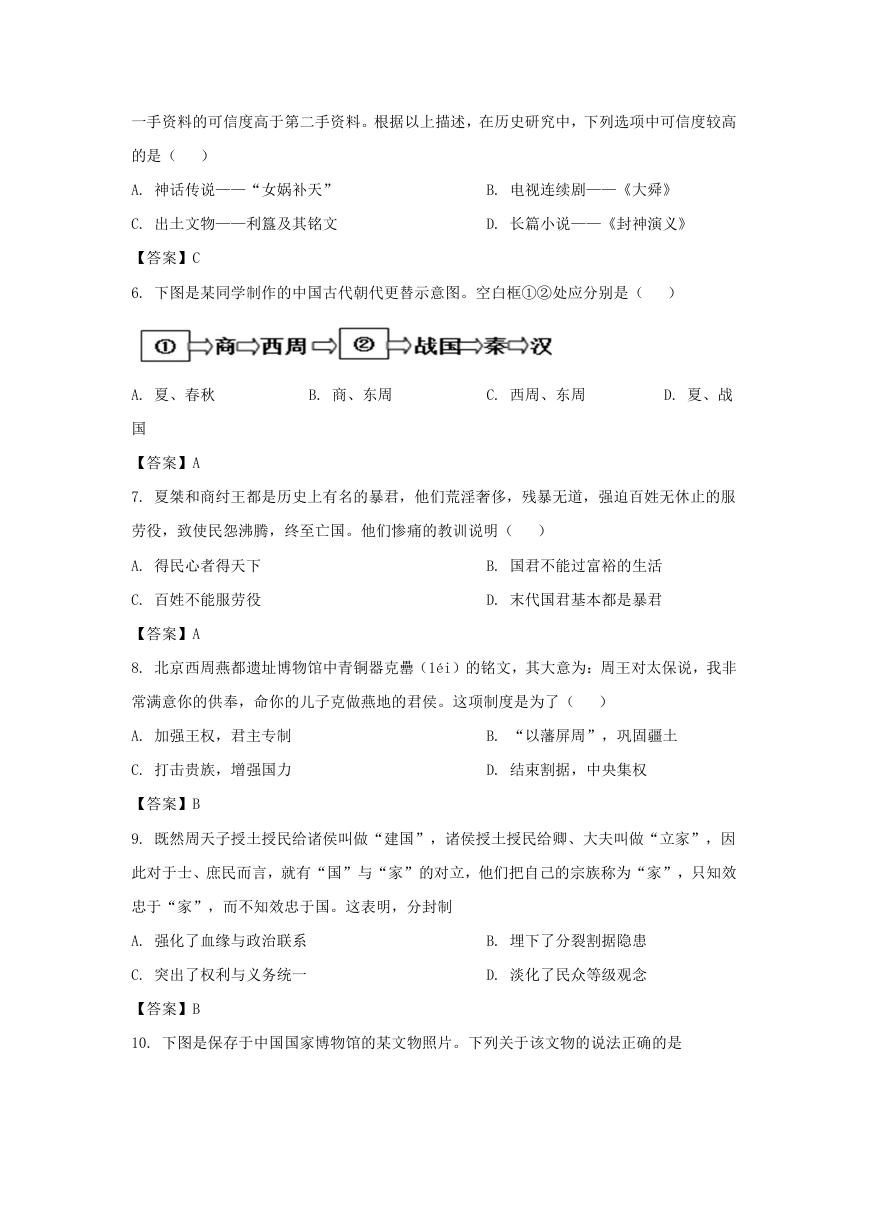

6. 下图是某同学制作的中国古代朝代更替示意图。空白框①②处应分别是( )

A. 夏、春秋

B. 商、东周

C. 西周、东周

D. 夏、战

国

【答案】A

7. 夏桀和商纣王都是历史上有名的暴君,他们荒淫奢侈,残暴无道,强迫百姓无休止的服

劳役,致使民怨沸腾,终至亡国。他们惨痛的教训说明( )

A. 得民心者得天下

C. 百姓不能服劳役

【答案】A

B. 国君不能过富裕的生活

D. 末代国君基本都是暴君

8. 北京西周燕都遗址博物馆中青铜器克罍(1éi)的铭文,其大意为:周王对太保说,我非

常满意你的供奉,命你的儿子克做燕地的君侯。这项制度是为了( )

A. 加强王权,君主专制

B. “以藩屏周”,巩固疆土

C. 打击贵族,增强国力

D. 结束割据,中央集权

【答案】B

9. 既然周天子授土授民给诸侯叫做“建国”,诸侯授土授民给卿、大夫叫做“立家”,因

此对于士、庶民而言,就有“国”与“家”的对立,他们把自己的宗族称为“家”,只知效

忠于“家”,而不知效忠于国。这表明,分封制

A. 强化了血缘与政治联系

B. 埋下了分裂割据隐患

C. 突出了权利与义务统一

D. 淡化了民众等级观念

【答案】B

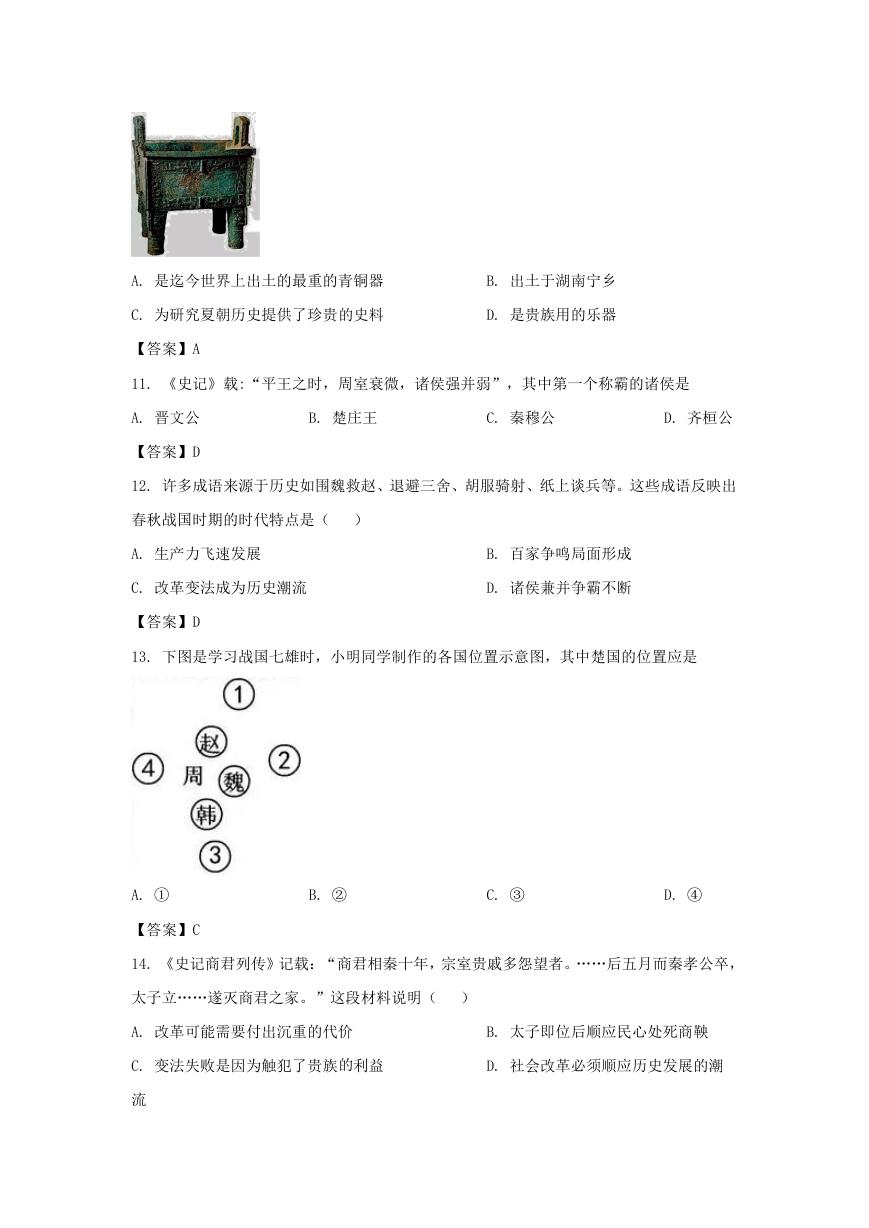

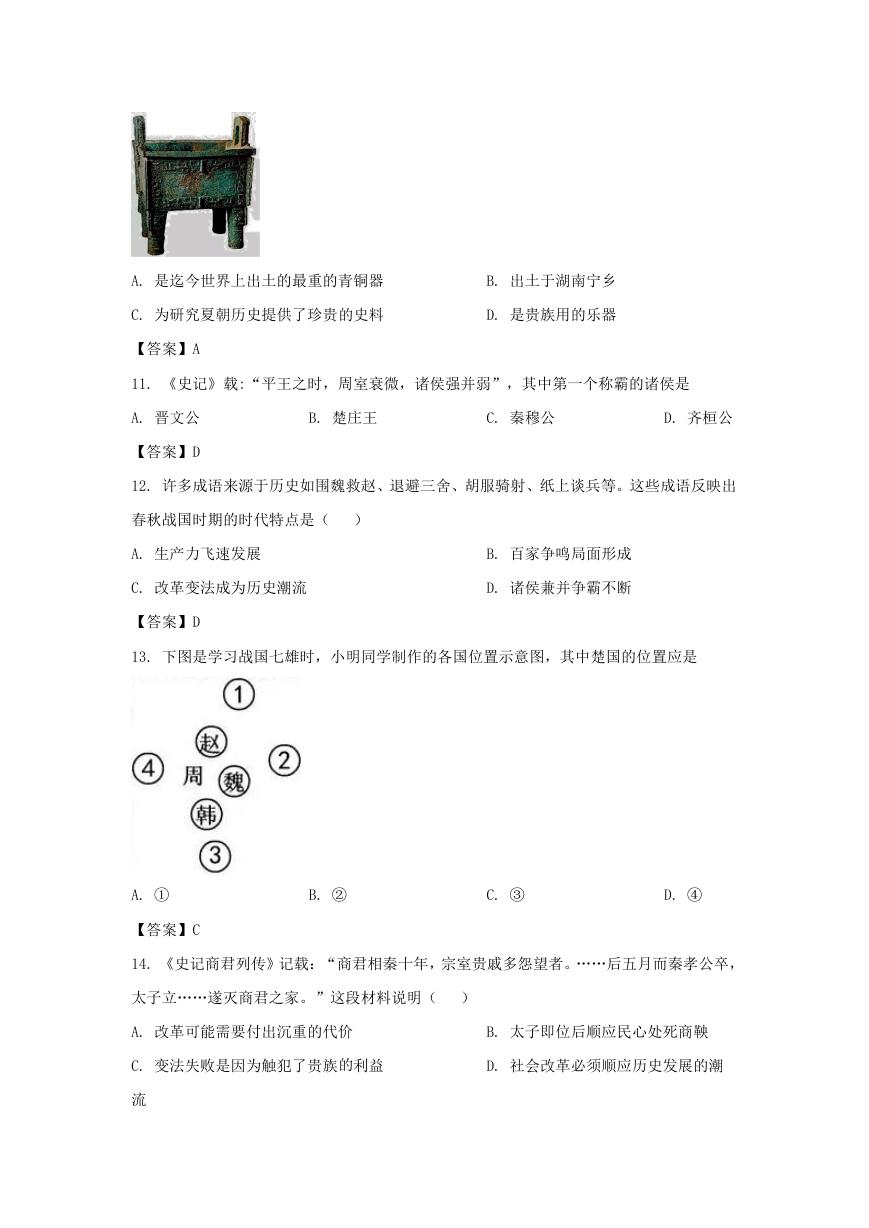

10. 下图是保存于中国国家博物馆的某文物照片。下列关于该文物的说法正确的是

�

A. 是迄今世界上出土的最重的青铜器

B. 出土于湖南宁乡

C. 为研究夏朝历史提供了珍贵的史料

D. 是贵族用的乐器

【答案】A

11. 《史记》载:“平王之时,周室衰微,诸侯强并弱”,其中第一个称霸的诸侯是

A. 晋文公

【答案】D

B. 楚庄王

C. 秦穆公

D. 齐桓公

12. 许多成语来源于历史如围魏救赵、退避三舍、胡服骑射、纸上谈兵等。这些成语反映出

春秋战国时期的时代特点是( )

A. 生产力飞速发展

B. 百家争鸣局面形成

C. 改革变法成为历史潮流

D. 诸侯兼并争霸不断

【答案】D

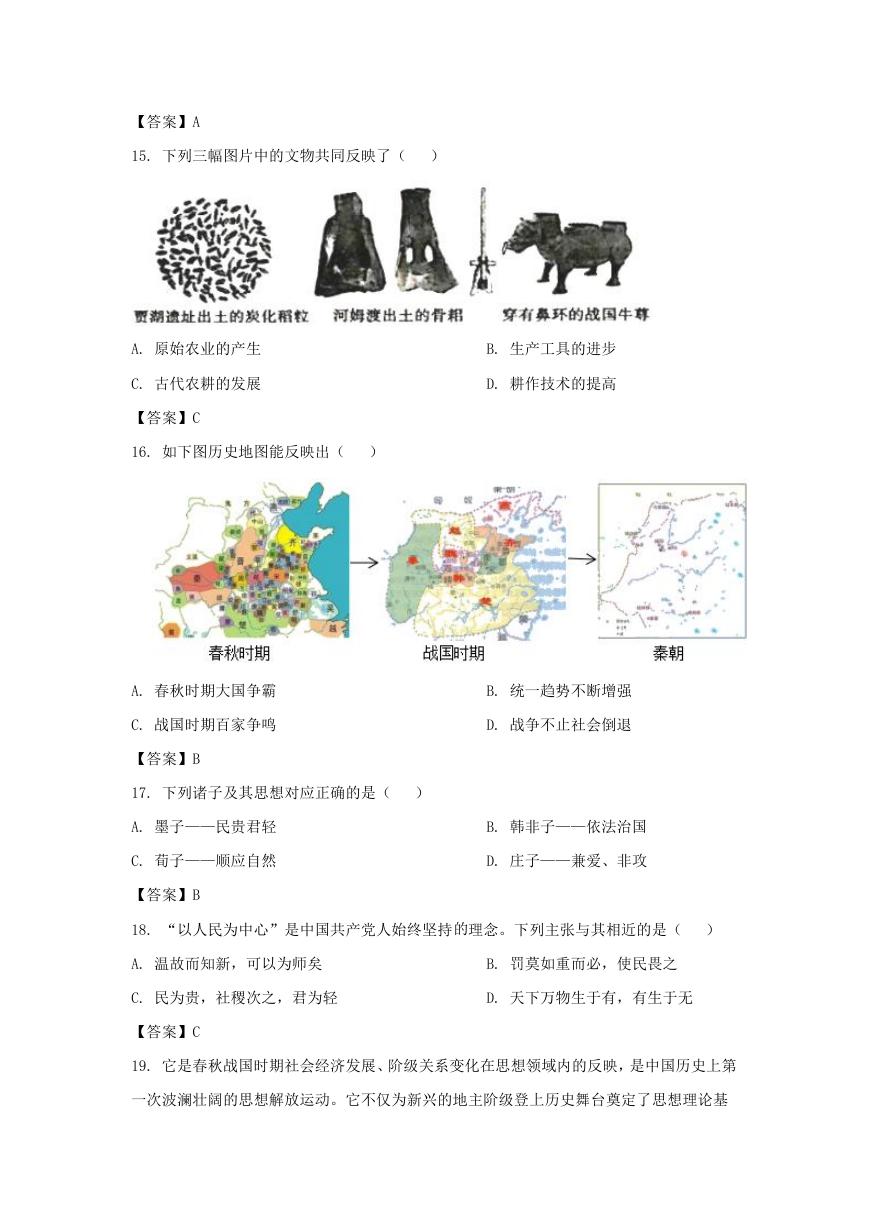

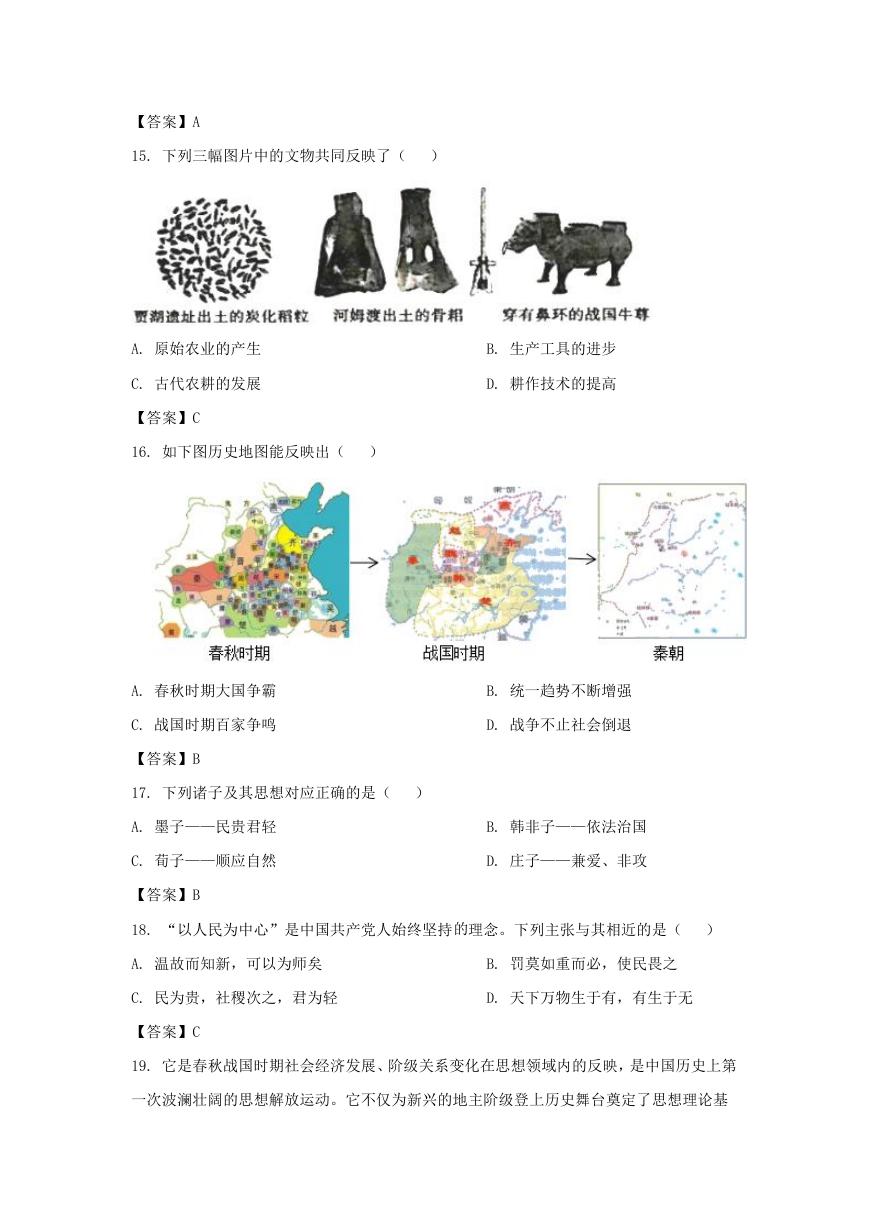

13. 下图是学习战国七雄时,小明同学制作的各国位置示意图,其中楚国的位置应是

A. ①

【答案】C

B. ②

C. ③

D. ④

14. 《史记商君列传》记载:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……后五月而秦孝公卒,

太子立……遂灭商君之家。”这段材料说明( )

A. 改革可能需要付出沉重的代价

B. 太子即位后顺应民心处死商鞅

C. 变法失败是因为触犯了贵族的利益

D. 社会改革必须顺应历史发展的潮

流

�

【答案】A

15. 下列三幅图片中的文物共同反映了( )

A. 原始农业的产生

C. 古代农耕的发展

【答案】C

16. 如下图历史地图能反映出( )

B. 生产工具的进步

D. 耕作技术的提高

A. 春秋时期大国争霸

C. 战国时期百家争鸣

【答案】B

17. 下列诸子及其思想对应正确的是( )

A. 墨子——民贵君轻

C. 荀子——顺应自然

【答案】B

B. 统一趋势不断增强

D. 战争不止社会倒退

B. 韩非子——依法治国

D. 庄子——兼爱、非攻

18. “以人民为中心”是中国共产党人始终坚持的理念。下列主张与其相近的是( )

A. 温故而知新,可以为师矣

B. 罚莫如重而必,使民畏之

C. 民为贵,社稷次之,君为轻

D. 天下万物生于有,有生于无

【答案】C

19. 它是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第

一次波澜壮阔的思想解放运动。它不仅为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基

�

础,而且成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。它是

A. 炎黄联盟

B. 国人暴动

C. 百家争鸣

D. 焚书坑

儒

【答案】C

20. 下列表格中,反映的是秦朝统一后的行政区划(部分),该表反映了秦朝( )

郡 名 建置时代 郡 治

象 郡 始皇置

今广西崇左县境

桂林郡 始皇置

今广西贵港境内

南海郡 始皇置

今广东广州

A. 设立中央管理机构

C. 在地方实行郡县制

【答案】C

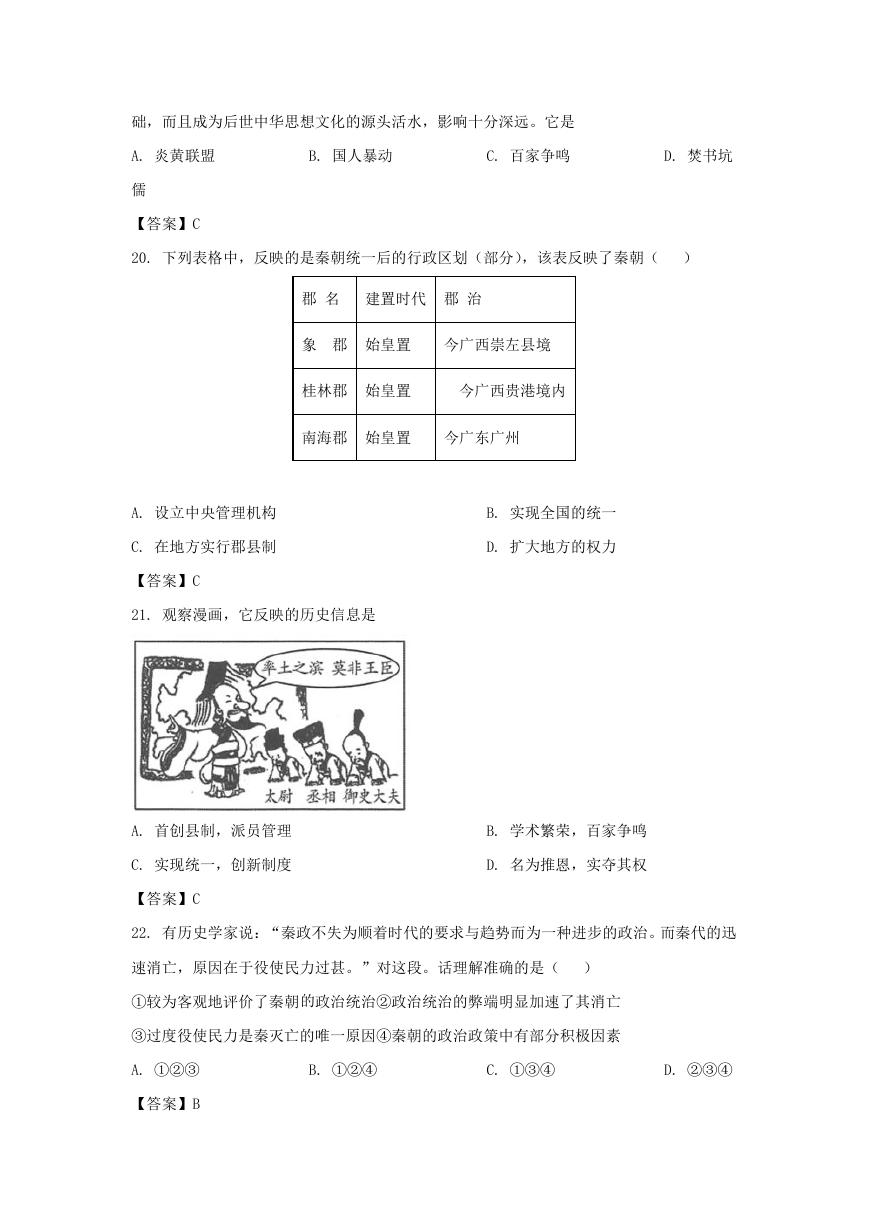

21. 观察漫画,它反映的历史信息是

B. 实现全国的统一

D. 扩大地方的权力

A. 首创县制,派员管理

B. 学术繁荣,百家争鸣

C. 实现统一,创新制度

D. 名为推恩,实夺其权

【答案】C

22. 有历史学家说:“秦政不失为顺着时代的要求与趋势而为一种进步的政治。而秦代的迅

速消亡,原因在于役使民力过甚。”对这段。话理解准确的是( )

①较为客观地评价了秦朝的政治统治②政治统治的弊端明显加速了其消亡

③过度役使民力是秦灭亡的唯一原因④秦朝的政治政策中有部分积极因素

A. ①②③

【答案】B

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

�

23. 作为语言精华存在的成语,其蕴含的历史信息是文化传承的重要媒介,对历史教学也有

特殊的价值。下列成语与刘邦、项羽楚汉相争史实有关的是( )

A. 四面楚歌

B. 破釜沉舟

C. 围魏救赵

D. 退避三

舍

【答案】A

第二部分 非选择题(2 大题,共 24 分)

24. 习近平总书记说,要让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍

里的文字都活起来。阅读材料,回答问题。

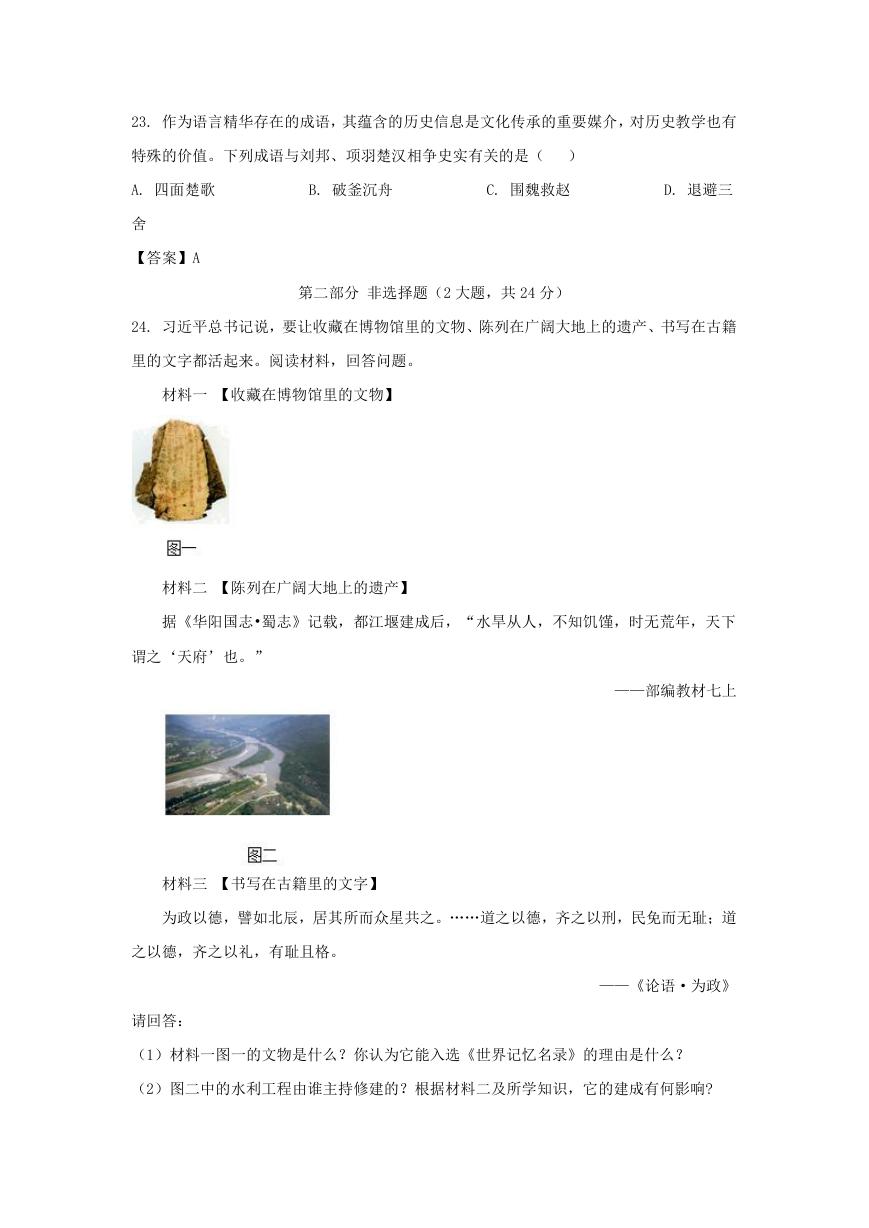

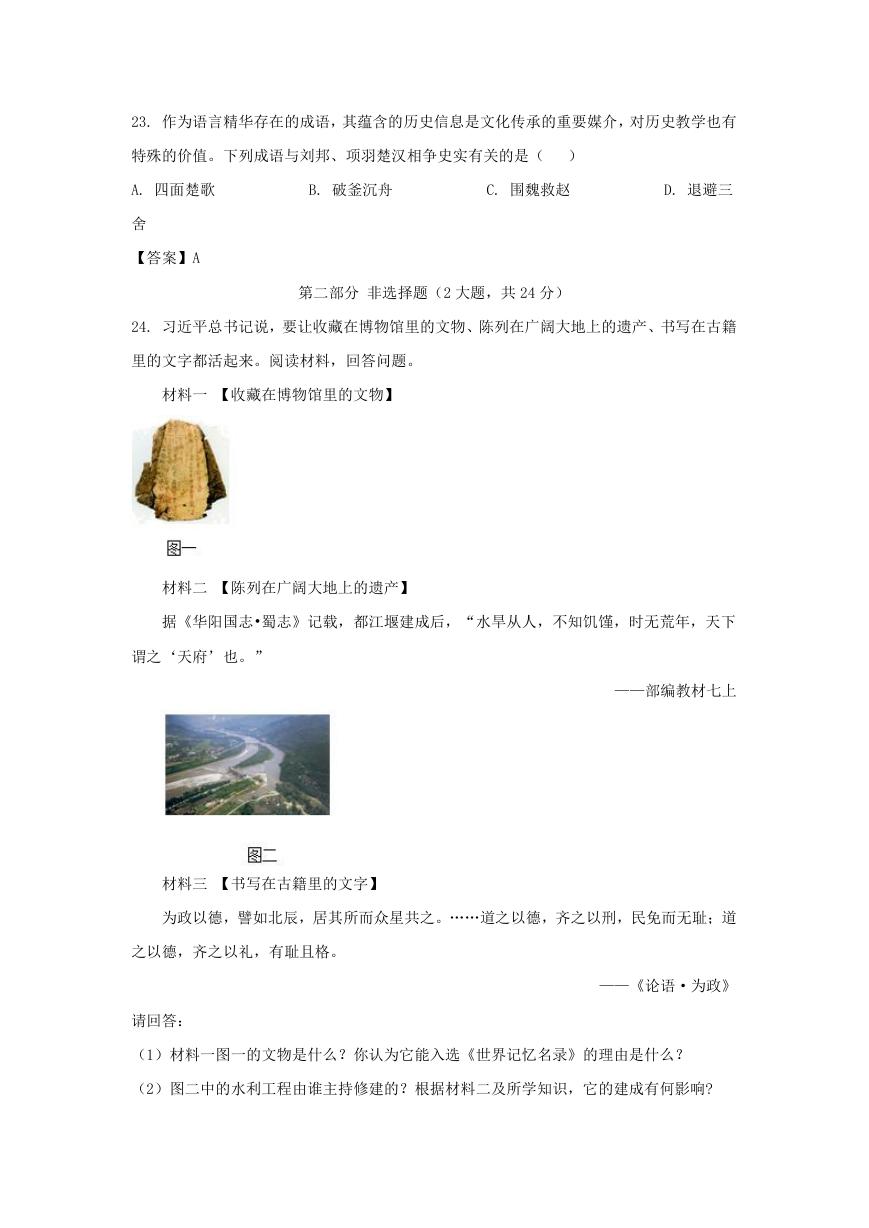

材料一 【收藏在博物馆里的文物】

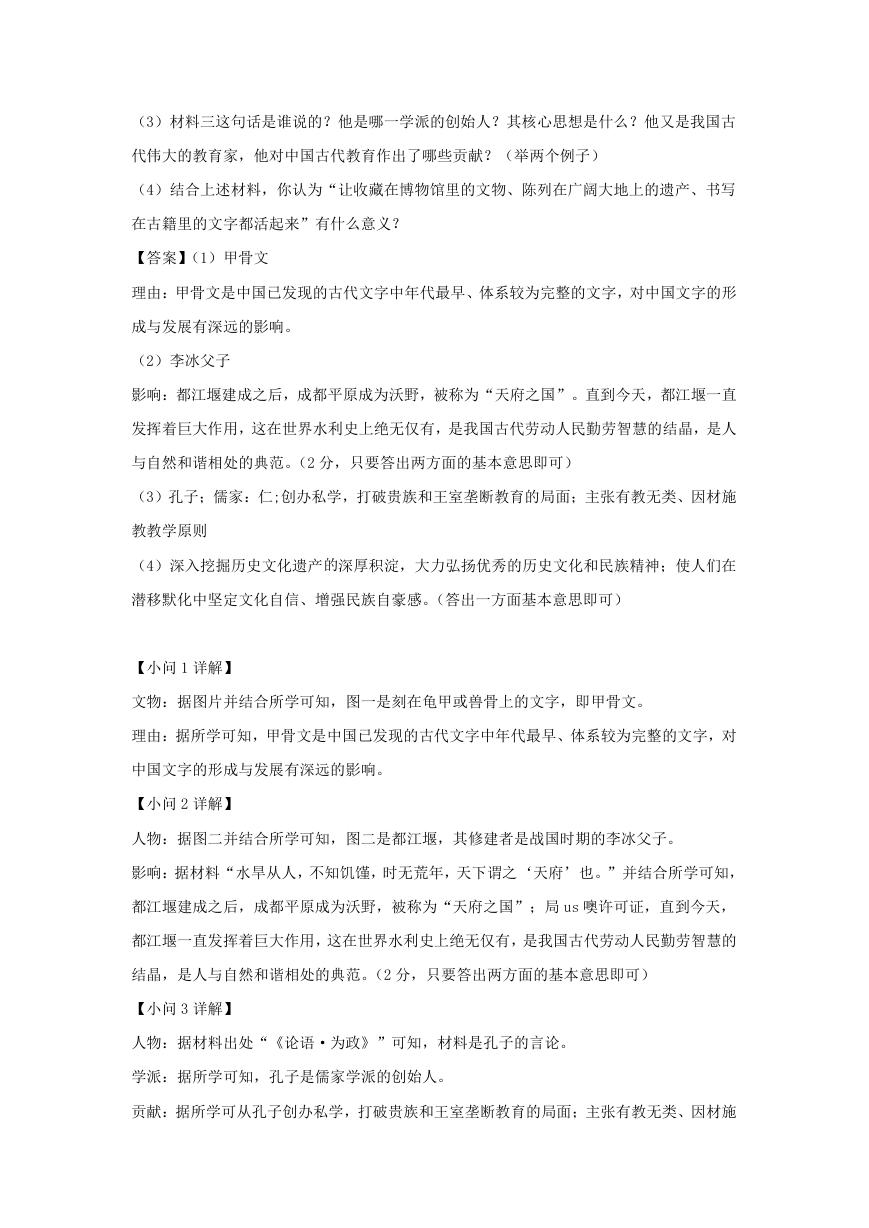

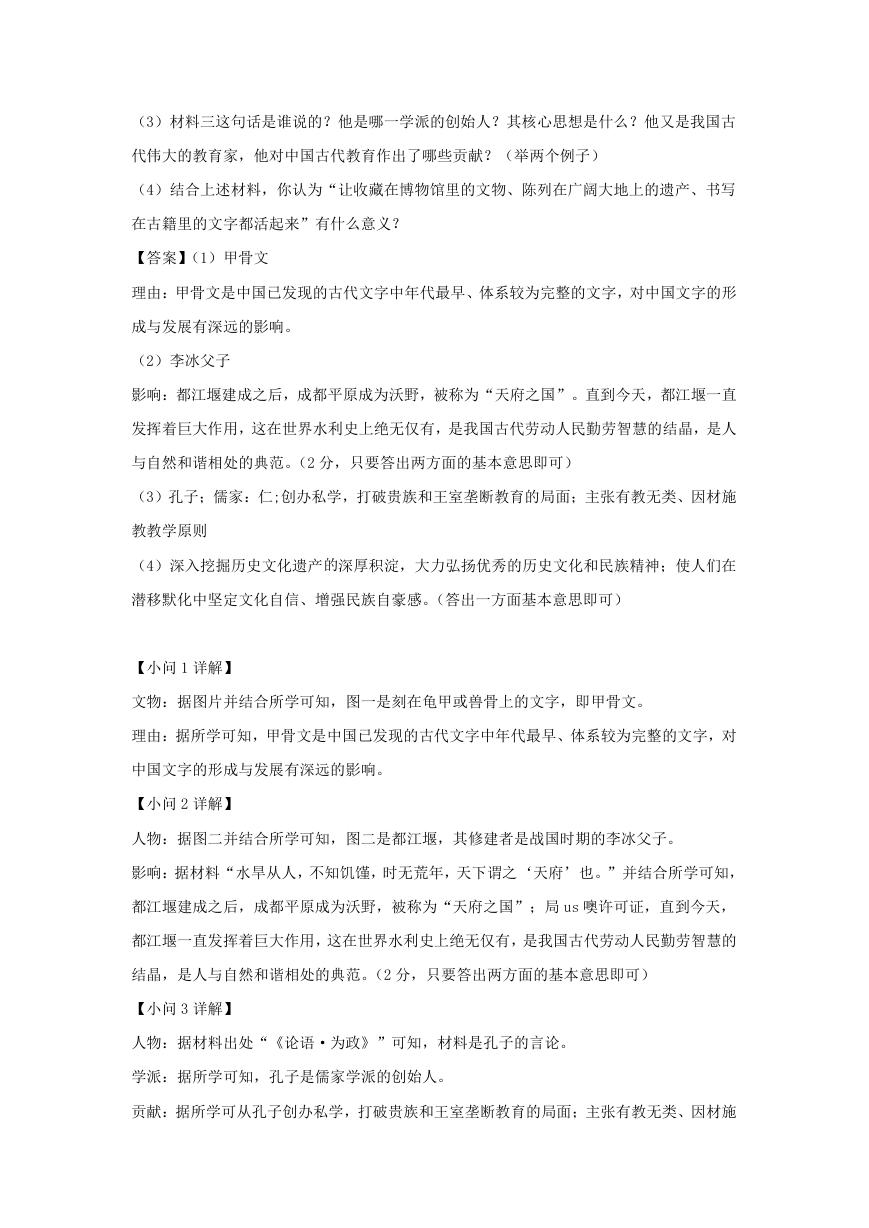

材料二 【陈列在广阔大地上的遗产】

据《华阳国志•蜀志》记载,都江堰建成后,“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下

谓之‘天府’也。”

——部编教材七上

材料三 【书写在古籍里的文字】

为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。……道之以德,齐之以刑,民免而无耻;道

之以德,齐之以礼,有耻且格。

请回答:

——《论语·为政》

(1)材料一图一的文物是什么?你认为它能入选《世界记忆名录》的理由是什么?

(2)图二中的水利工程由谁主持修建的?根据材料二及所学知识,它的建成有何影响?

�

(3)材料三这句话是谁说的?他是哪一学派的创始人?其核心思想是什么?他又是我国古

代伟大的教育家,他对中国古代教育作出了哪些贡献?(举两个例子)

(4)结合上述材料,你认为“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写

在古籍里的文字都活起来”有什么意义?

【答案】(1)甲骨文

理由:甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形

成与发展有深远的影响。

(2)李冰父子

影响:都江堰建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。直到今天,都江堰一直

发挥着巨大作用,这在世界水利史上绝无仅有,是我国古代劳动人民勤劳智慧的结晶,是人

与自然和谐相处的典范。(2 分,只要答出两方面的基本意思即可)

(3)孔子;儒家:仁;创办私学,打破贵族和王室垄断教育的局面;主张有教无类、因材施

教教学原则

(4)深入挖掘历史文化遗产的深厚积淀,大力弘扬优秀的历史文化和民族精神;使人们在

潜移默化中坚定文化自信、增强民族自豪感。(答出一方面基本意思即可)

【小问 1 详解】

文物:据图片并结合所学可知,图一是刻在龟甲或兽骨上的文字,即甲骨文。

理由:据所学可知,甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对

中国文字的形成与发展有深远的影响。

【小问 2 详解】

人物:据图二并结合所学可知,图二是都江堰,其修建者是战国时期的李冰父子。

影响:据材料“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之‘天府’也。”并结合所学可知,

都江堰建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”;局 us 噢许可证,直到今天,

都江堰一直发挥着巨大作用,这在世界水利史上绝无仅有,是我国古代劳动人民勤劳智慧的

结晶,是人与自然和谐相处的典范。(2 分,只要答出两方面的基本意思即可)

【小问 3 详解】

人物:据材料出处“《论语·为政》”可知,材料是孔子的言论。

学派:据所学可知,孔子是儒家学派的创始人。

贡献:据所学可从孔子创办私学,打破贵族和王室垄断教育的局面;主张有教无类、因材施

�

教教学原则等方面回答。

【小问 4 详解】

据材料并结合所学可从深入挖掘历史文化遗产的深厚积淀,大力弘扬优秀的历史文化和民族

精神;使人们在潜移默化中坚定文化自信、增强民族自豪感等角度回答。(答出一方面基本

意思即可)

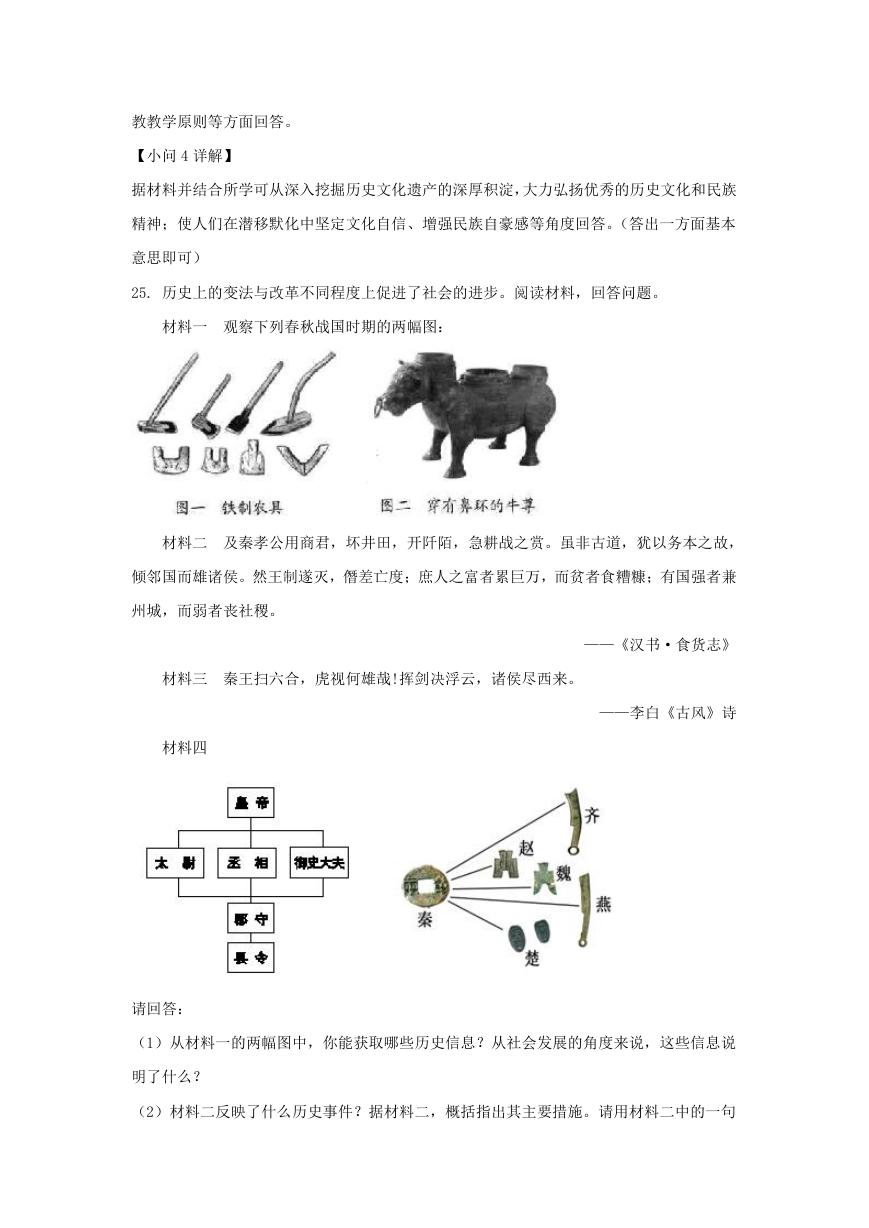

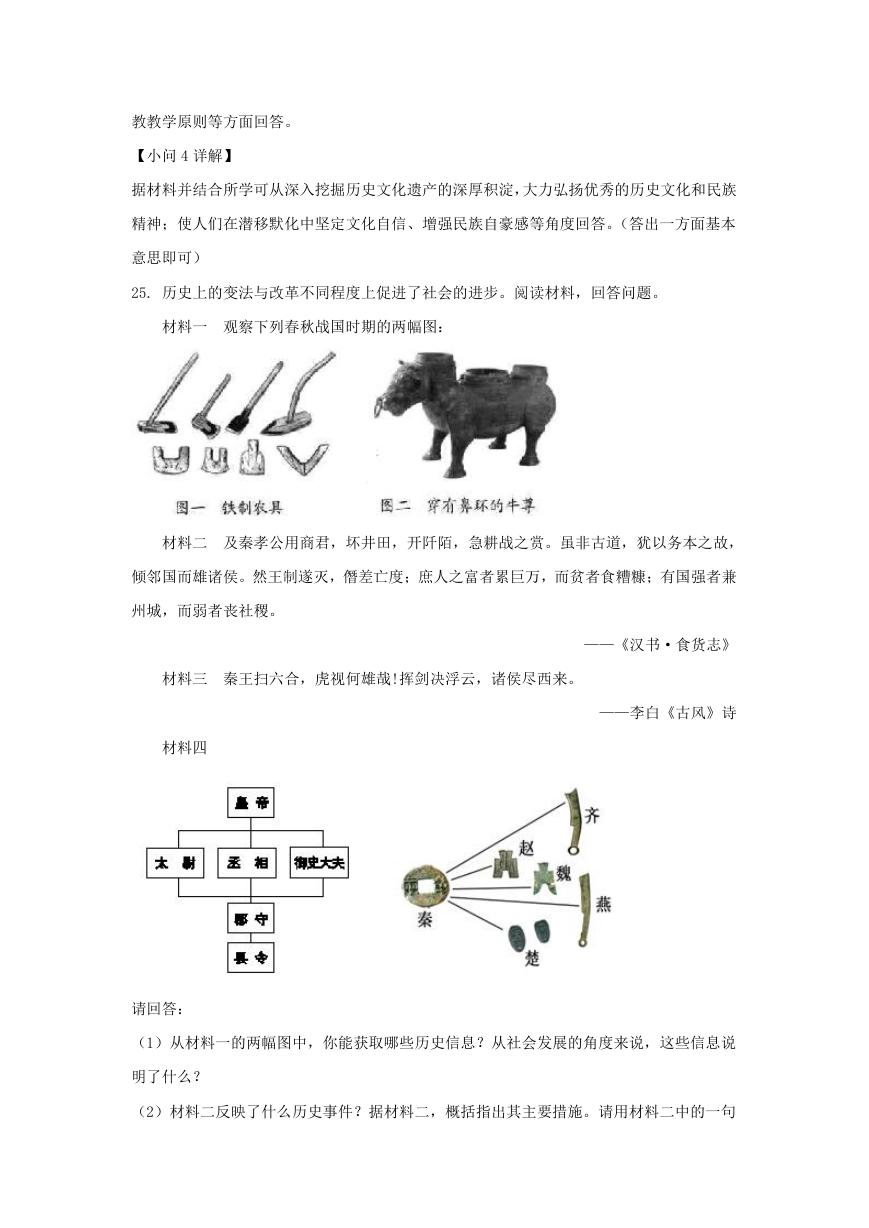

25. 历史上的变法与改革不同程度上促进了社会的进步。阅读材料,回答问题。

材料一 观察下列春秋战国时期的两幅图:

材料二 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,

倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度;庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼

州城,而弱者丧社稷。

材料三 秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——《汉书·食货志》

——李白《古风》诗

材料四

请回答:

(1)从材料一的两幅图中,你能获取哪些历史信息?从社会发展的角度来说,这些信息说

明了什么?

(2)材料二反映了什么历史事件?据材料二,概括指出其主要措施。请用材料二中的一句

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc