2022-2023 学年广东深圳福田区七年级上册期中历史试卷及

答案

一、单选题(本大题共 30 小题,共 60.0 分)

1. 史学界对我国石器时代文化遗存的研究有一个不断深入的过程,在这个过程中发挥基础

作用的是()

A. 科技的不断进步

C. 考古的不断发展

【答案】C

B. 对古文献的整理

D. 对神话传说的研究

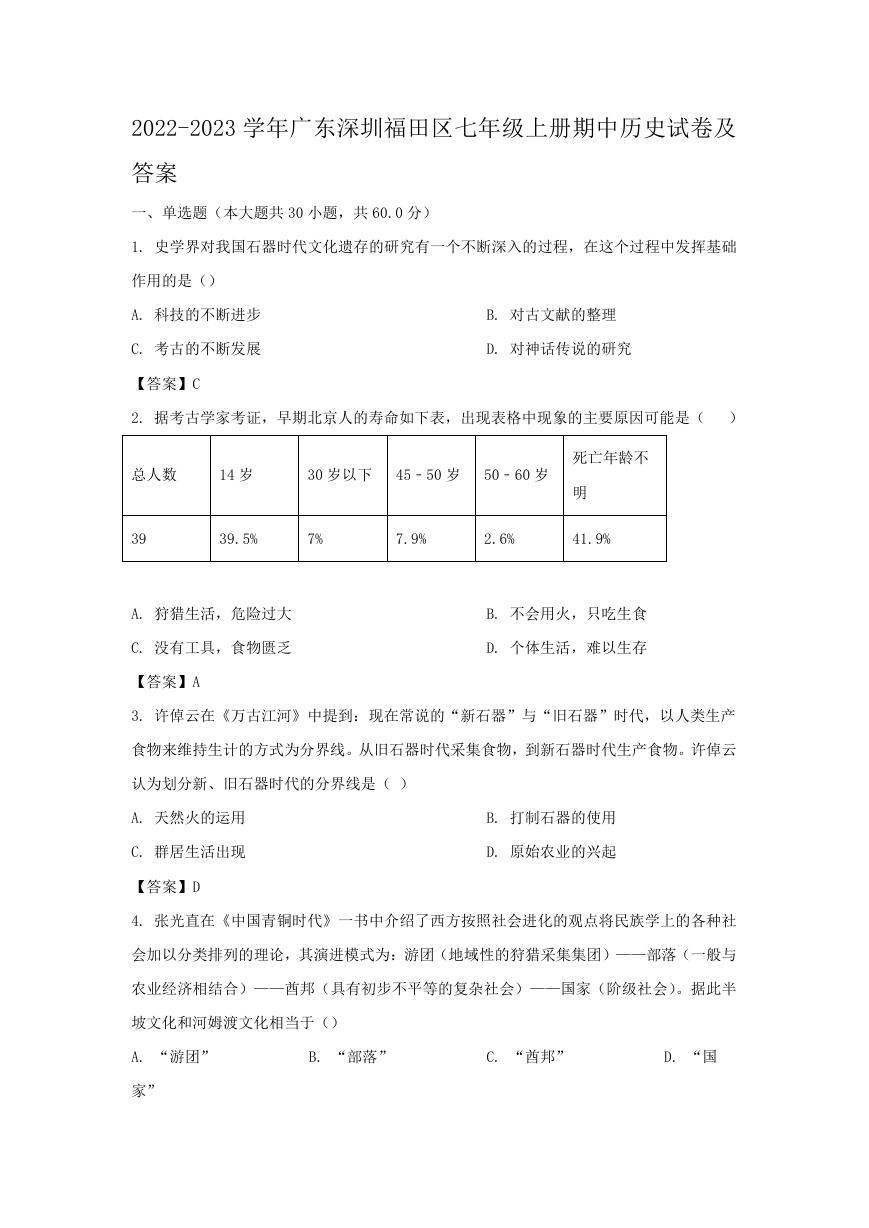

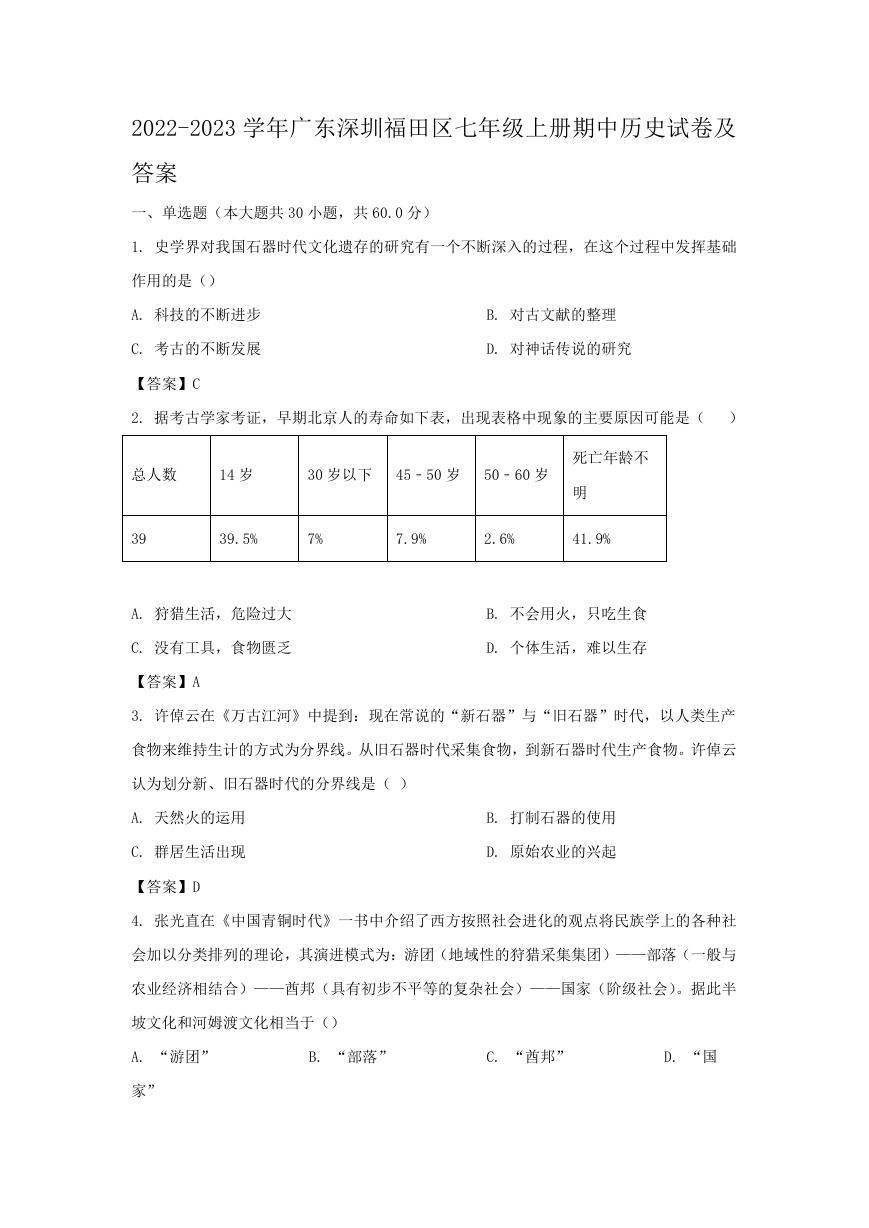

2. 据考古学家考证,早期北京人的寿命如下表,出现表格中现象的主要原因可能是( )

总人数

14 岁

30 岁以下 45﹣50 岁 50﹣60 岁

死亡年龄不

明

39

39.5%

7%

7.9%

2.6%

41.9%

A. 狩猎生活,危险过大

B. 不会用火,只吃生食

C. 没有工具,食物匮乏

D. 个体生活,难以生存

【答案】A

3. 许倬云在《万古江河》中提到:现在常说的“新石器”与“旧石器”时代,以人类生产

食物来维持生计的方式为分界线。从旧石器时代采集食物,到新石器时代生产食物。许倬云

认为划分新、旧石器时代的分界线是( )

A. 天然火的运用

C. 群居生活出现

【答案】D

B. 打制石器的使用

D. 原始农业的兴起

4. 张光直在《中国青铜时代》一书中介绍了西方按照社会进化的观点将民族学上的各种社

会加以分类排列的理论,其演进模式为:游团(地域性的狩猎采集集团)——部落(一般与

农业经济相结合)——酋邦(具有初步不平等的复杂社会)——国家(阶级社会)。据此半

坡文化和河姆渡文化相当于()

A. “游团”

B. “部落”

C. “酋邦”

D. “国

家”

�

【答案】B

5. 在我国古代的神话传说中有“神农氏教民播种五谷”、“黄帝教民养蚕缫丝”。这些神

话传说反映出中华文明的核心是(

)

A. 农耕文明

C. 神话传说

【答案】A

B. 和谐平等的社会秩序

D. 采集、狩猎的游牧文明

6. 在良渚文化遗址的考古发掘中,发现了较多带有神徽的玉琮;殷商帝王墓中也出土了与

良渚文化形状相似的玉琮,但没有神徽。近日,四川三星堆遗址发掘出与商王朝时期一致的

玉琮。以上现象说明()

A. 南北文化渐趋一致

C. 不同文化间互动频繁

【答案】B

B. 中华文明多元一体

D. 古蜀文化相对先进

7. 传说中的黄帝被后人尊为中华民族的人文初祖。20 世纪以来,出现了三次祭祀黄帝陵的

高潮,凝聚了中华民族,团结了全球华人。这是因为黄帝( )

A. 为首的部落联盟是华夏族前身

B. 推行了禅让制

C. 教民开垦耕种,制作生产工具

D. 主持治水有功

【答案】A

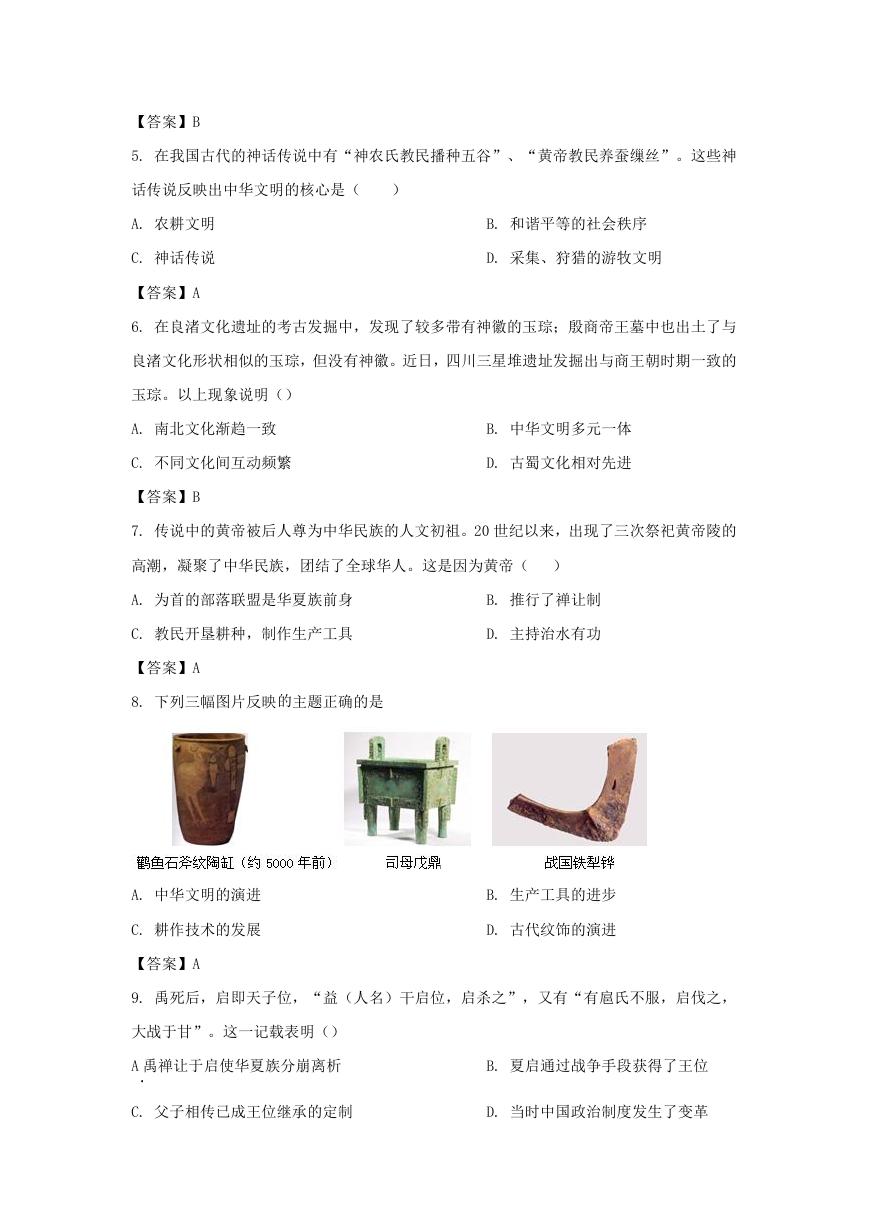

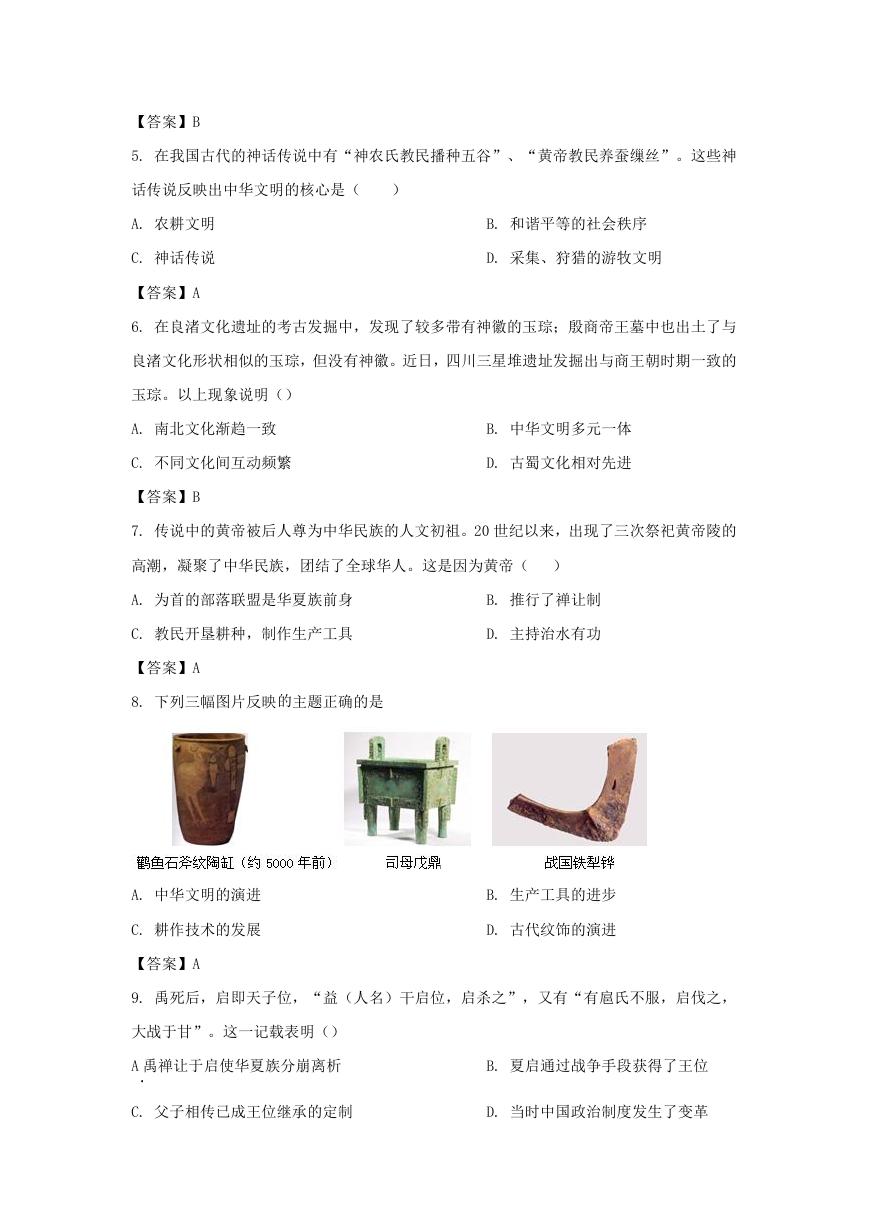

8. 下列三幅图片反映的主题正确的是

A. 中华文明的演进

C. 耕作技术的发展

【答案】A

B. 生产工具的进步

D. 古代纹饰的演进

9. 禹死后,启即天子位,“益(人名)干启位,启杀之”,又有“有扈氏不服,启伐之,

大战于甘”。这一记载表明()

A.禹禅让于启使华夏族分崩离析

B. 夏启通过战争手段获得了王位

C. 父子相传已成王位继承的定制

D. 当时中国政治制度发生了变革

�

【答案】D

10. 考古学者在洛阳平原发掘出年代相当于夏王朝后期的一座都城遗址——二里头遗址。这

里有宫殿建筑群、大型墓葬和手工业作坊,还有平民生活区和墓葬区。有的墓葬随葬品很多,

有的墓葬却一无所有。这些考古发现表明()

A. 夏王朝的阶级分化和等级界限

B. 夏朝用武力统治民众

C. 夏朝时期的疆域辽阔

D. 夏朝的中心地区在今山西境内

【答案】A

11. 夏王朝是中国历史上最早的国家。关于夏朝的历史记载有西周的《尚书》、战国时期的

《左传》、西汉的《史记•夏本纪》与《竹书纪年》等文献。这些文献()

A. 是证明夏朝确实存在的原始史料

B. 是后人编造的历史材料

C. 说明夏朝的存在有一定的历史依据

D. 是对远古传说的汇编

【答案】C

12. 很多史学家运用“地下之新材料”与古文献记载相互印证,来考量古代历史文化。以下

相关史料的比对研究,与上述最符合的是()

A. 良渚遗址与《回忆良渚遗址的发掘》

B. 殷墟甲骨卜辞与《史记•殷本纪》

C. 二里头遗址与二里头“宫殿”复原图

D. 远古炎黄传说与汉代画像砖上的

黄帝像

【答案】B

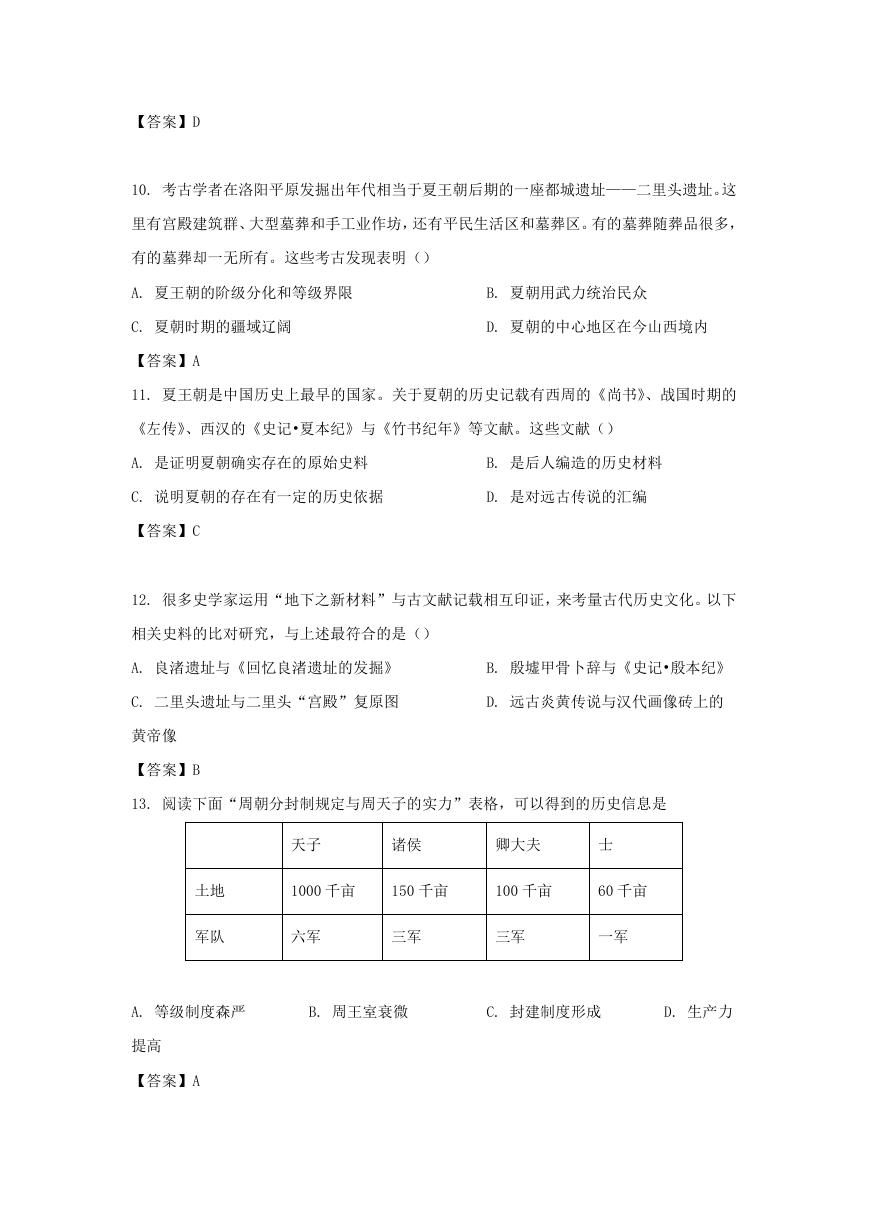

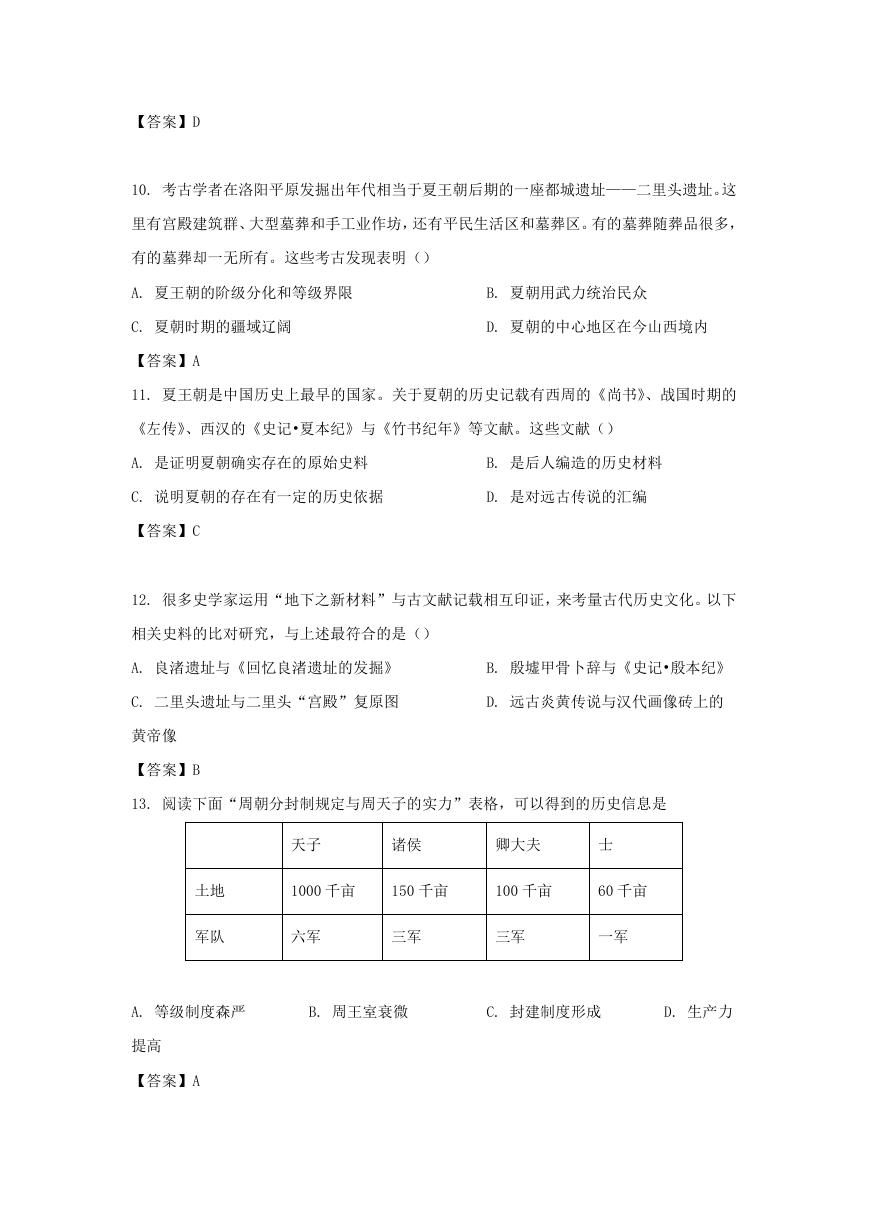

13. 阅读下面“周朝分封制规定与周天子的实力”表格,可以得到的历史信息是

天子

诸侯

卿大夫

士

土地

军队

1000 千亩

150 千亩

100 千亩

60 千亩

六军

三军

三军

一军

A. 等级制度森严

B. 周王室衰微

C. 封建制度形成

D. 生产力

提高

【答案】A

�

14. 周天子分封诸侯时要举行授土授民仪式,既要给受封者颁赐礼器以作凭证,又规定受封

者应“以供王职”,“法则周公”,并将这些载入文告,公布于世。这一做法旨在()

A. 明确周王与诸侯的隶属关系

B. 突出周天子权力的至高无上

C. 缓和周王与诸侯之间的矛盾

D. 推动诸侯为周王朝开疆拓土

【答案】A

15. 《诗经•小雅北山》中有这样的记载:“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。”

《诗经•小雅大田》中有这样的记载:“有苗姜萋,兴雨祁祁,雨我公田,遂及我私。”上

述材料中出现从《诗经•小雅北山》到《诗经•小雅大田》变化的根本原因在于

A. 中国由奴隶社会向封建社会过渡

B. 青铜器的制造

C. 水利工程的兴修

D. 铁农具的出现和牛耕的使用

【答案】D

16. 《三字经》有这样的文字:“周辙东,王纲坠。逞干戈,尚游说。始春秋,终战国。五

霸强,七雄出。”这反映当时的时代特征是( )

A. 早期人类文明的起源

C. 王室衰微,诸侯争霸

【答案】C

B. 早期国家的产生

D. 大一统时代

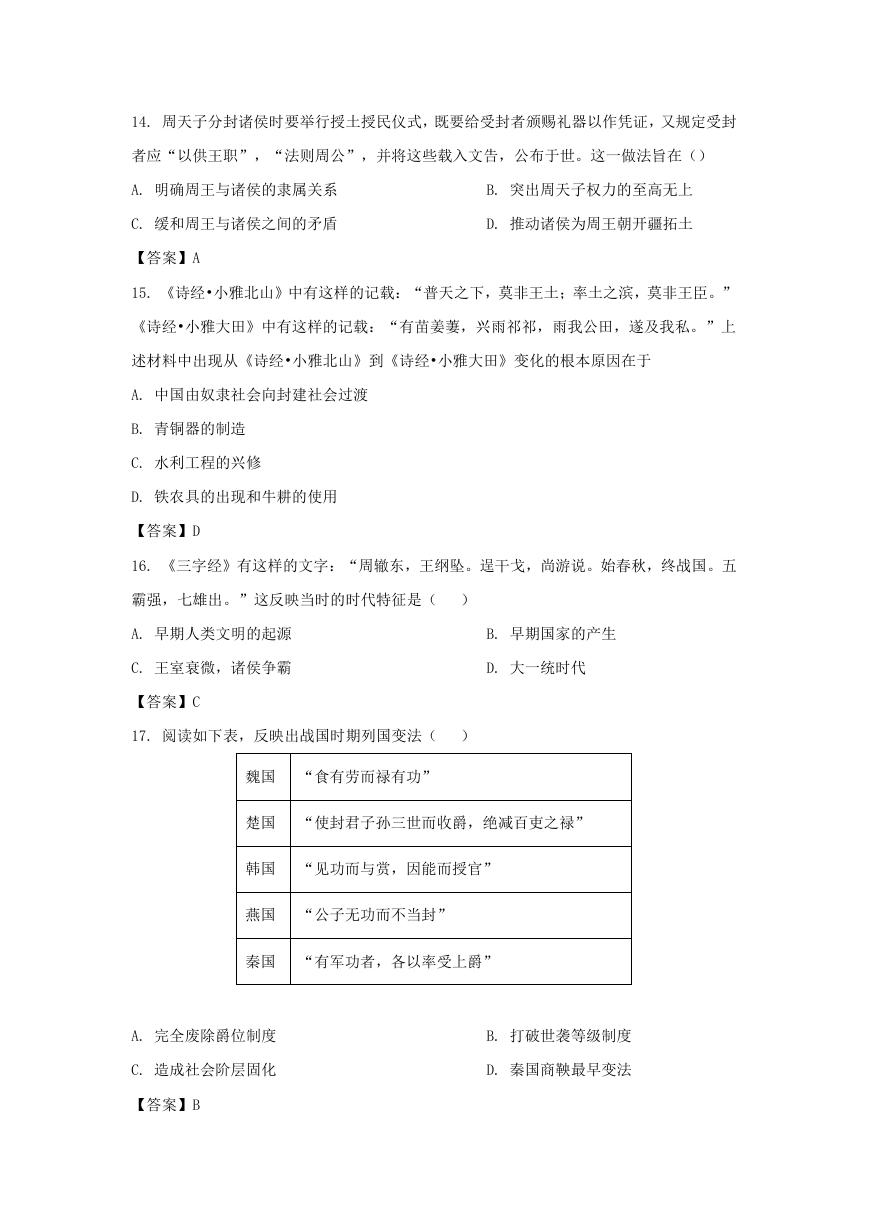

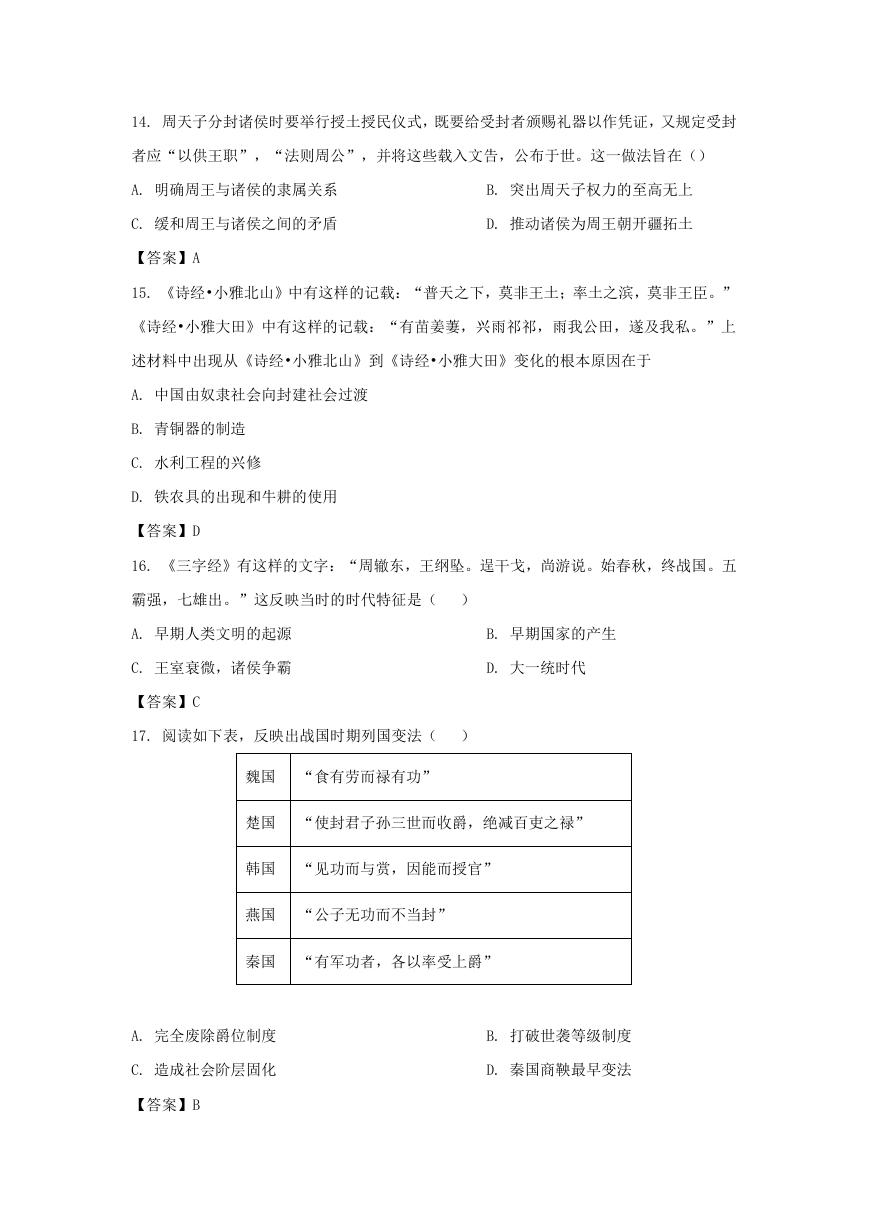

17. 阅读如下表,反映出战国时期列国变法( )

魏国 “食有劳而禄有功”

楚国 “使封君子孙三世而收爵,绝减百吏之禄”

韩国 “见功而与赏,因能而授官”

燕国 “公子无功而不当封”

秦国 “有军功者,各以率受上爵”

A. 完全废除爵位制度

C. 造成社会阶层固化

【答案】B

B. 打破世袭等级制度

D. 秦国商鞅最早变法

�

18. 《秦集史》指出,商鞅变法的重要内容在东方各国早已推行,而秦国“则后来居上,新

制度之创建,惟秦为最有功焉”。这说明()

A. 东方各国实行了商鞅变法

B. 商鞅变法借鉴其他国家的经验

C. 秦国变法较早于其他国家

D. 商鞅首创的县制促使秦国强大

【答案】B

19. 毛泽东曾评价说:“商鞅之法……此诚我国从来未有之大政策。”商鞅变法内容中,最

能促进奴隶社会向封建社会大转型的措施是

A. 国家承认土地私有

B. 重农抑商

C. 建立县制

【答案】A

D. 根据军功大小授予爵位和田宅

20. 据《战国策·秦策》载:秦“决裂阡陌,教民耕战”。此策最重要的历史影响是()

A. 增强秦国的战斗力

B. 发展了秦国的农业

C. 推动了秦国的社会转型

D. 秦国确立土地私有制

【答案】C

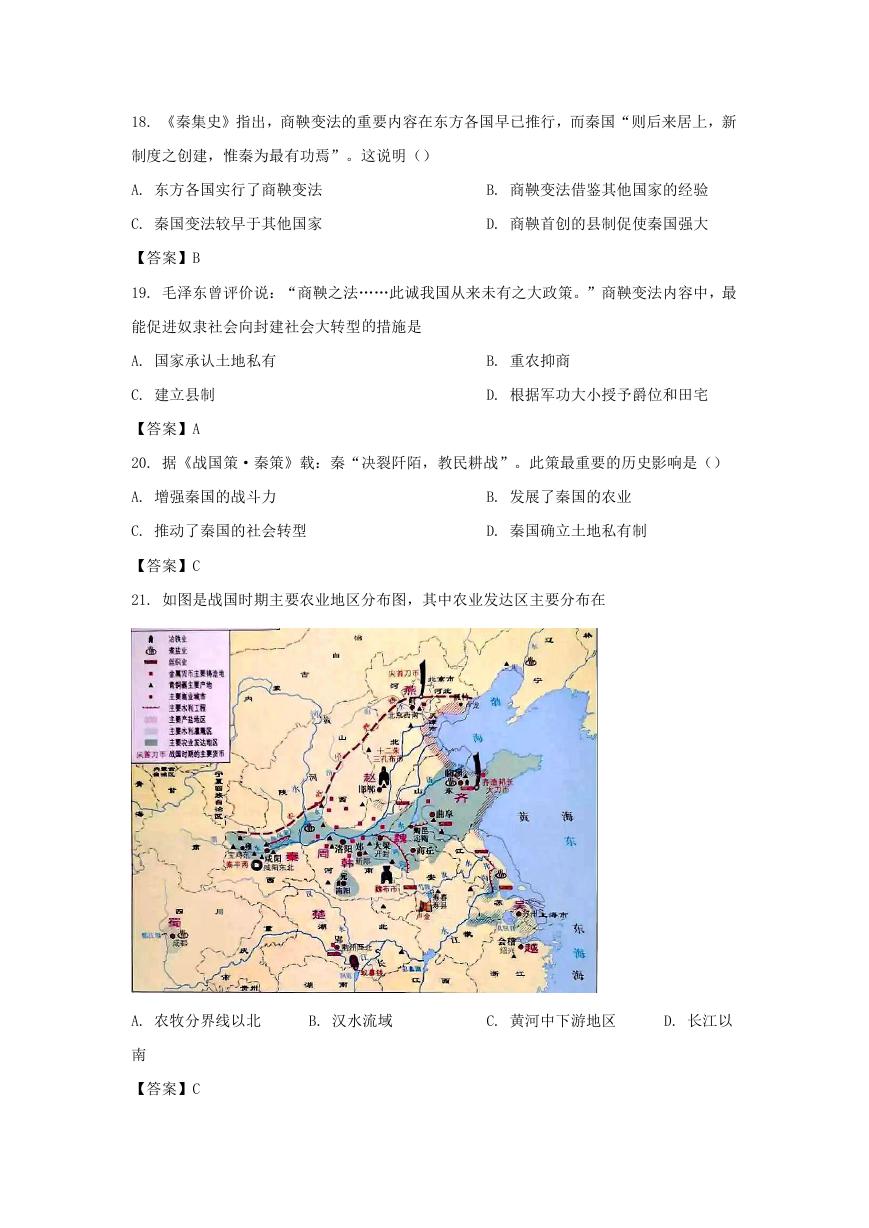

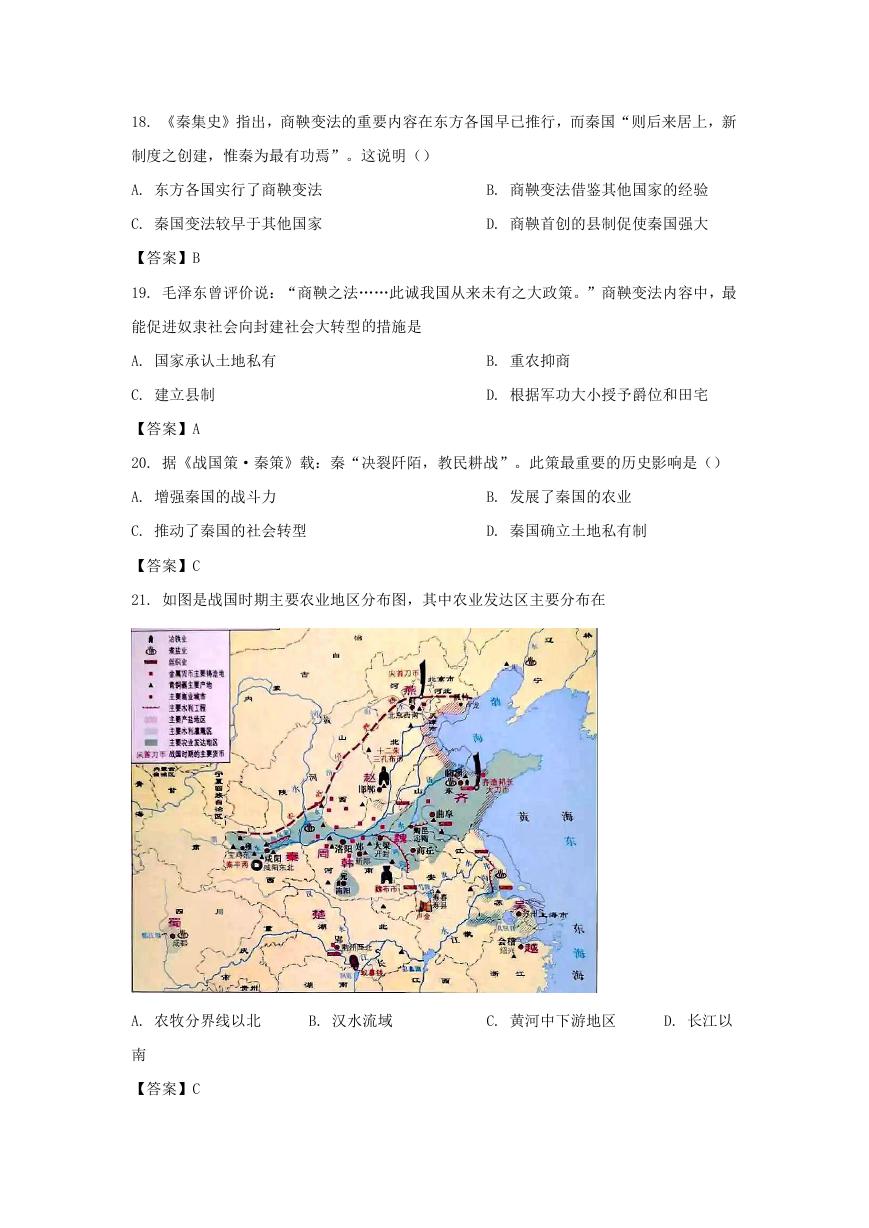

21. 如图是战国时期主要农业地区分布图,其中农业发达区主要分布在

A. 农牧分界线以北

B. 汉水流域

C. 黄河中下游地区

D. 长江以

南

【答案】C

�

22. 据《华阳国志·蜀志》记载,都江堰建成后,“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下

谓之‘天府’也”。这表明都江堰

A. 反映出我国古代人民的智慧

B. 至今仍然发挥巨大作用

C. 具有防洪、灌溉和水运等功能

D. 促进了农业生产的发展

【答案】D

23. 史书记载,春秋初年的 170 多个诸侯国,到战国初期就只剩下十几个了。材料所反映的历

史发展趋势是_____

A. 诸侯国的割据混战日益扩大

B. 人民遭受的灾难更加深重

C. 历史向着统一的方向发展

D. 封建制度正逐步确立起来

【答案】C

24. 清“万世师表”匾为康熙帝所赐(如图)。康熙二十三年(1684 年)康熙帝到曲阜孔庙

祭孔时,听了监生孔尚任讲完《大学》首章后御赐此匾。康熙帝赐孔子为古代“万世师表”

的历史依据是()

A. 提出“仁”的思想

C. 主张“有教无类”

【答案】C

B. 主张以“德”治国

D. 撰写《大学》一书

25. 某同学在研究成语起源时,有如下发现,这说明百家争鸣( )

成语

来源

揠苗助长

杞人忧天

滥竽充数

东施效颦

《孟子》

《列子》

《韩非子》

《庄子》

A. 各派提出各种政治主张和治国方略

B. 在当时引起了各诸侯国之间的战

争

C. 为中华民族的起源奠定了思想基础

D. 为中国古代文化的发展奠定了基

础

【答案】D

�

26. 儒、道、墨、法四家是春秋战国时期的代表学说,他们的思想各树一帜,但它们也有不

少共同之处,如(

)

A. 都推动改革,重建社会秩序

B. 都追求治国之道和理想人生

C. 追求平等,维护地主利益

D. 强调和谐,建立大同社会

【答案】B

27. 面对“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家”的局面,诸子百家提出各自的政治主张和治

国方略,用以解决社会问题。此行为()

A. 体现了强烈的时代责任感

B. 代表了周王的利益

C. 表现了民本思想深入人心

D. 实现了人民的愿望

【答案】A

28. 贾谊的《过秦论》中记载:“乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却(使……退却)匈奴七百

余里。胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨”。对该材料解读最准确的是

A. 长城是秦朝时开始修建的

B. 修筑长城令士兵怨声载道

C. 秦长城东西横跨七百余里

D. 长城起到防御匈奴的作用

【答案】D

29. 钱穆在《国史大纲》中曾说“及天下统一,秦之政治亦渐上文治轨辙,而一面仍恣意役

使民众,如五岭戍五十万,长城戍三十万,阿房役七十万;此等皆为苦役……陈胜、吴广即

由此起” 。材料中钱穆认为秦灭亡的重要原因是

A. 任意屠杀文武大臣

B. 对农民征收沉重的赋税

C. 大规模征调民力服徭役和兵役

D. 实行苛刻的刑罚

【答案】C

30. 公元前 209 年,中国历史上发生了一件大事:一群被征发到边疆驻守长城的贫苦农民,

在安徽大泽乡杀死了押送他们的军官,中国历史上第一次大规模的农民起义由此爆发。这一

事件的发生,从根本上说是由于

A. 秦的暴政

B. 天气原因

C. 秦朝的治安状况恶劣 D. 天下还

不稳定

【答案】A

�

二、材料解析题(本大题共 3 小题,共 40.0 分)

31.阅读下列材料

材料一七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。未、耜的出

现和普遍使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展。……内部大小血缘集体

之间以及个人之间,关系平等和睦。

——《简明中国历史读本》

材料二在郭家庄发掘 160 号商代,出土青铜礼器 40 件,……器表均有精美的纹饰和族

微文字,还有 28 件青铜乐器和生产工具,220 件青铜共器和 900 多枚铜镞,……墓主人可

能是地位较高的武将。

材料三《吕氏春秋》指出:“公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所迟也。”所

谓“公作”,就是指奴隶在井田上的集体耕作,“分地”则是指封建制度下的程佃制。反映

了没落的奴隶制与新发展起来的封建制之间的鲜明对比。

——《新中国考古五十年》

——《中国古代史》

请回答:

(1)据材料一,列举农业“有了很大发展”的表现。结合所学知识,举一例说明河姆

渡原始居民的“精神生活”得到了发展。

(2)据材料二,从商代墓出土文物中可以归纳出当时的哪些历史信息?

(3)结合材料三和所学知识,春秋时期耕作方式有何变化?据材料三,这一变化有何

历史作用?

(4)综合上述材料,概括这一时期社会形态的演进过程。

【答案】(1)末、耜的出现和普遍使用;粮食的储备。制作简单的玉器或原始乐器。

(2)青铜器品种多,数量大;青铜工艺高超;已有文字等。

(3)由集体耕作到租佃制出现。提高了生产积极性(生产力得到发展)。

(4)从原始社会到奴隶社会,再走向封建社会。

【详解】(1)据材料一的“未、耜的出现和普遍使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到

多方面的发展。” 可以列举出农业“有了很大发展”的表现是:末、耜的出现和普遍使用;

粮食的储备。结合所学知识可知,河姆渡原始居民制作简单的玉器和原始乐器,丰富了河姆

渡原始居民的“精神生活”。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc