4· ·

Computer Era No. 2 2008

一种基于 ArcGIS Engine 的线状图幅接边方法

刘庆元, 周 容

(中南大学信息物理工程学院, 湖南 长沙 410083)

摘 要: 针对现有线状图幅接边工具的一些缺陷, 提出了一种兼顾几何关系和属性特征的线状 图 幅 接 边 算 法, 并 利 用

ArcGIS Engine 提供的功能, 以 Microsoft Visual C++ 6.0 为开发环境实现了这一算法。实验证明, 这种方 法 对 一 般 的 线

状图幅接边是有效的。

关键词: 线状; 图幅接边; 属性特征; ArcGIS Engine

0 引言

图 幅 接 边 是 GIS 地 图 数 据 处 理 过 程 中 经 常 会 遇 到 的 一 项

工作。为了便于测绘和管理较大 区域的地图数据, 通 常 将 地 图

按照一定的规则进行分幅处理。使用地图数据时, 如 果 研 究 区

域 分 布 在 两 个 或 多 个 图 幅 之 中 , 就 必 须 进 行 图 幅 接 边 , 将 相 邻

图 幅 中 对 应 的 地 理 要 素 合 并 在 一 起 。 但 是 由 于 数 据 的 精 度 问

题, 相 邻 图 幅 上 的 地 理 要 素 常 常 不 能 够 很 好 地 吻 合 , 这 给 接 边

工作带来了不便。

一 些 GIS 软 件 中 带 有 图 幅 接 边 的 模 块 , 如 ArcGIS 中 的

EdgeMatch。但是, 在现实的数据处理过程中, 这些模块的 功 能

还不能满足要求。首先, 使用这些接边模块时仍然 需 要 较 多 的

人工干预, 比较繁琐; 其次, 大多数的接边模块进行接边 处 理 时

仅仅考虑相邻图幅上地理要素的几何关系, 而没有充 分 利 用 属

性信息, 这在某些情况下, 如进行等高线的接边时, 容 易 造 成 逻

辑错误。

线状图幅的接边是图幅接边工作的重要组成 部 分, 常 用 的

数字线划图( DLG) 图幅接边即属 此类, 上文所提到的等高 线 图

幅接边, 更是一个典型的例子。

当前, 国内已有一些人提出了图幅接边问题 的 解 决 方 案 。

如邓小军等详细分析了等高 线的图幅接边问题, 对各 种 相 邻 图

幅等高线接边误差的形式做了分类[1], 具有一定的代表性。

本 文 提 出 了 一 种 兼 顾 几 何 关 系 和 属 性 特 征 的 线 状 图 幅 自

动 接 边 算 法 ; 利 用 ArcGIS Engine 组 件 所 提 供 的 空 间 操 作 功

能 , 在 Microsoft Visual C++ 6.0 环 境 下 , 实 现 了 这 一 算 法 ; 并

在一个实例的基础上, 讨论了这种方法的有效性。

1 线状图幅接边问题的提出

如图 1 所示, 研究区域跨越 A、B 两相邻图幅。A、B 中各有

一线状地理要素, 它们是同一地物的不同组成部分, 具有相同的属

性特征。在数据精确的情况下, 这两个线状要素应该能够吻合,

但是由于数据的误差, 常常做不到这一点。这时, 就需要采取一些

方法来将两个线状要素接合起来, 形成一个完整的地理要素。

图 1 数据误差造成的接边问题

2 线状图幅自动接边算法

2.1 接边前的数据准备

为 了 算 法 的 有 效 执 行 , 在 进 行 接 边 之 前 , 必 须 对 参 与 接 边

的 图 幅 进 行 处 理 , 以 达 到 两 个 要 求 : 参 与 接 边 的 图 幅 应 该 具 有

相 同 的 地 图 数 学 基 础 , 包 括 相 同 的 比 例 尺 , 相 同 的 投 影 坐 标 系

及高程基准; 参与接边的图幅属性数据必须准确。 如 果 数 据 不

能满足这两个要求, 接边算法是无法顺利进行的。

2.2 线状图幅自动接边算法的流程

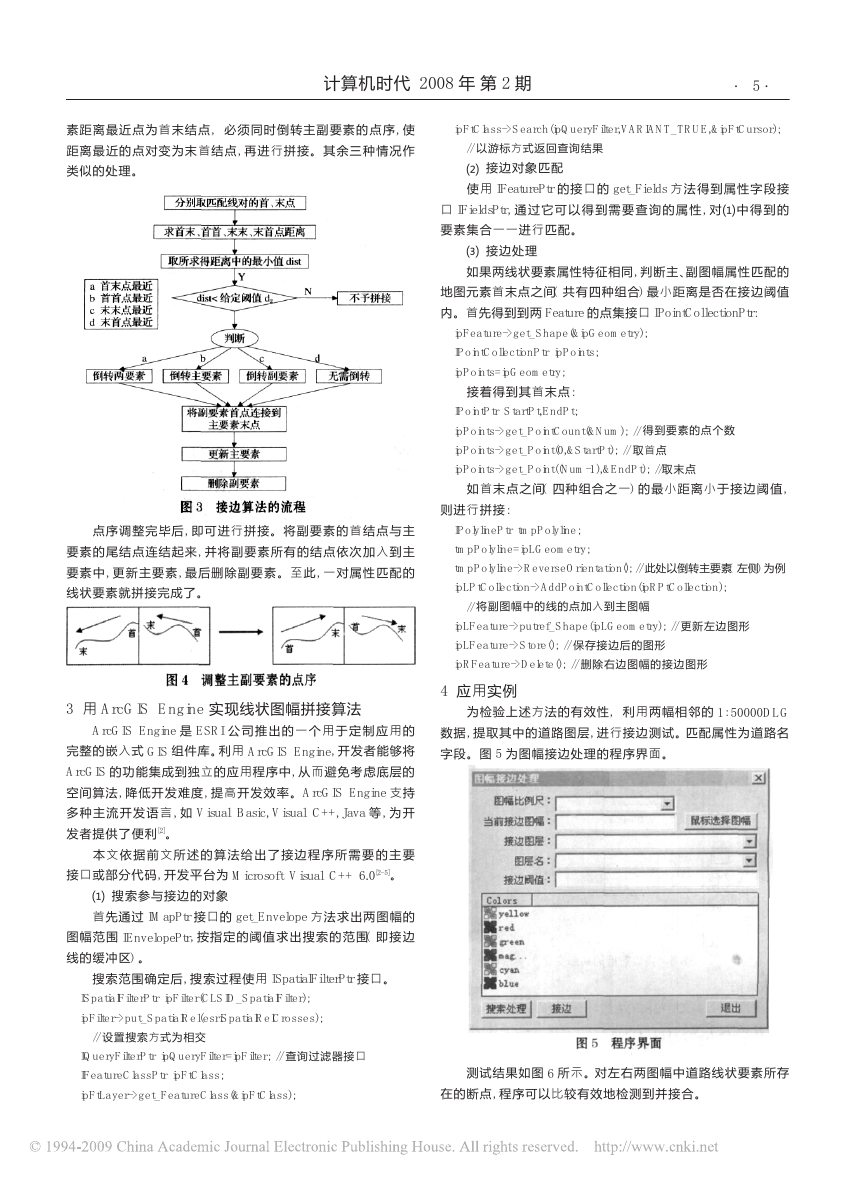

⑴ 搜索参与接边的对象

让相邻图幅上所有的地理要素参与接边是不必要的, 这将

严重增加算法的复杂度。为提高效率, 算法首先搜索相邻图幅上

参与接边的地理要素。搜索的方法如下: 给定一个阈值 d1, 以这

个阈值为大小, 求取图幅接边线的双侧缓冲区; 凡是与这个缓冲

区相交的线状要素, 分别记录在两个集合里( 两个图幅各一个) ,

参与下一步的接边; 未与这个缓冲区相交的线状要素, 排除在集

合之外, 不参与下一步的接边。图 2 中左起第 1、4 根线状要素被

排除, 第 2、3 根线记入搜索结果集合中。选择一个图幅( 通常为

左图幅或上图幅) 作为主图幅, 其中的地理要素称为主要 素; 另

一个图幅作为副图幅, 其中的地理要素称为副要素。

图 2 搜索与半径为 2d1 的接边线双侧缓冲区相交的要素

⑵ 属性匹配

对⑴中得到的两个结果集进行遍历, 查询每 个 线 状 要 素 的

属性。若在两个集合中找到 一对属性匹配的要素, 转 入⑶进 行

接 边 处 理 , 直 到 两 个 集 合 遍 历 完 毕 , 所 有 的 属 性 匹 配 的 要 素 拼

接完成, 整个接边工作也就完成了。

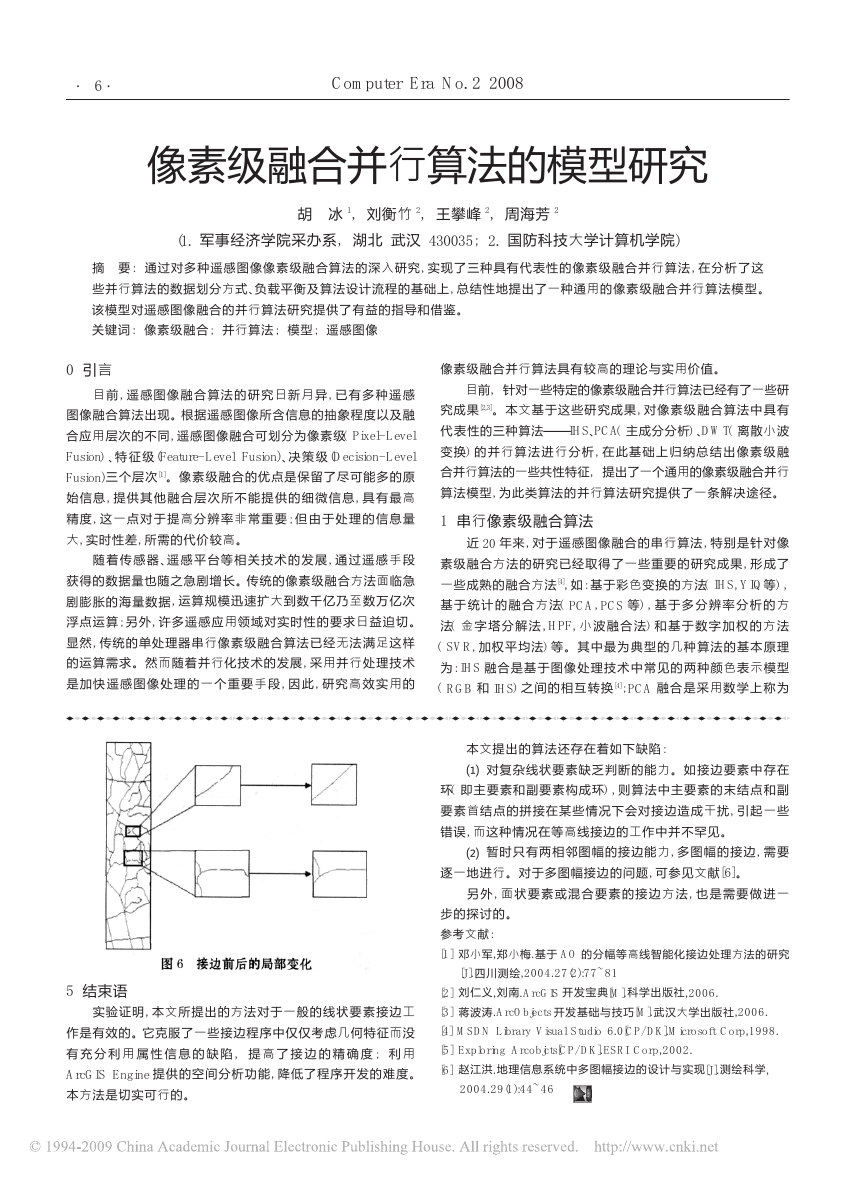

⑶ 接边处理

对⑵中找到的每一对属性匹配的地理要素, 接 边 处 理 的 过

程如图 3 所示。利用本算法接边时, 必须以主要素 的 末 结 点 与

副要素的首结点相连接, 所 以当出现距离最近的结点 为 非 末 首

结点时, 必须调整结点的顺序。如图 4 所示, 如果主要素与副要

�

计算机时代 2008 年 第 2 期

5· ·

素距离最近点为首末结点, 必须同时倒转主副要素 的 点 序, 使

距离最近的点对变为末 首结点, 再进行拼接。其余三 种 情 况 作

ipFtClas s ->Search(ipQueryFilter,VARIANT_TRUE,&ipFtCurs or);

// 以游标方式返回查询结果

类似的处理。

⑵ 接边对象匹配

使用 IFeaturePtr 的接 口 的 get_Fields 方 法 得 到 属 性 字 段 接

口 IFieldsPtr, 通 过 它 可 以 得 到 需 要 查 询 的 属 性 , 对⑴中 得 到 的

要素集合一一进行匹配。

⑶ 接边处理

如果两线状要素属性特征相同, 判断主、副图幅属性匹配的

地图元素首末点之间( 共有四种组合) 最小距离是否在接边阈值

内。首先得到到两 Feature 的点集接口 IPointCollectionPtr:

ipFeature->get_Shape(&ipGeometry);

IPointCollectionPtr ipPoints ;

ipPoints =ipGeometry;

接着得到其首末点:

IPointPtr StartPt,EndPt;

ipPoints ->get_PointCount(&Num); // 得到要素的点个数

ipPoints ->get_Point(0,&StartPt); // 取首点

ipPoints ->get_Point((Num-1),&EndPt); //取末点

如首末点之间( 四种组合之一) 的最小距离小于 接 边 阈 值,

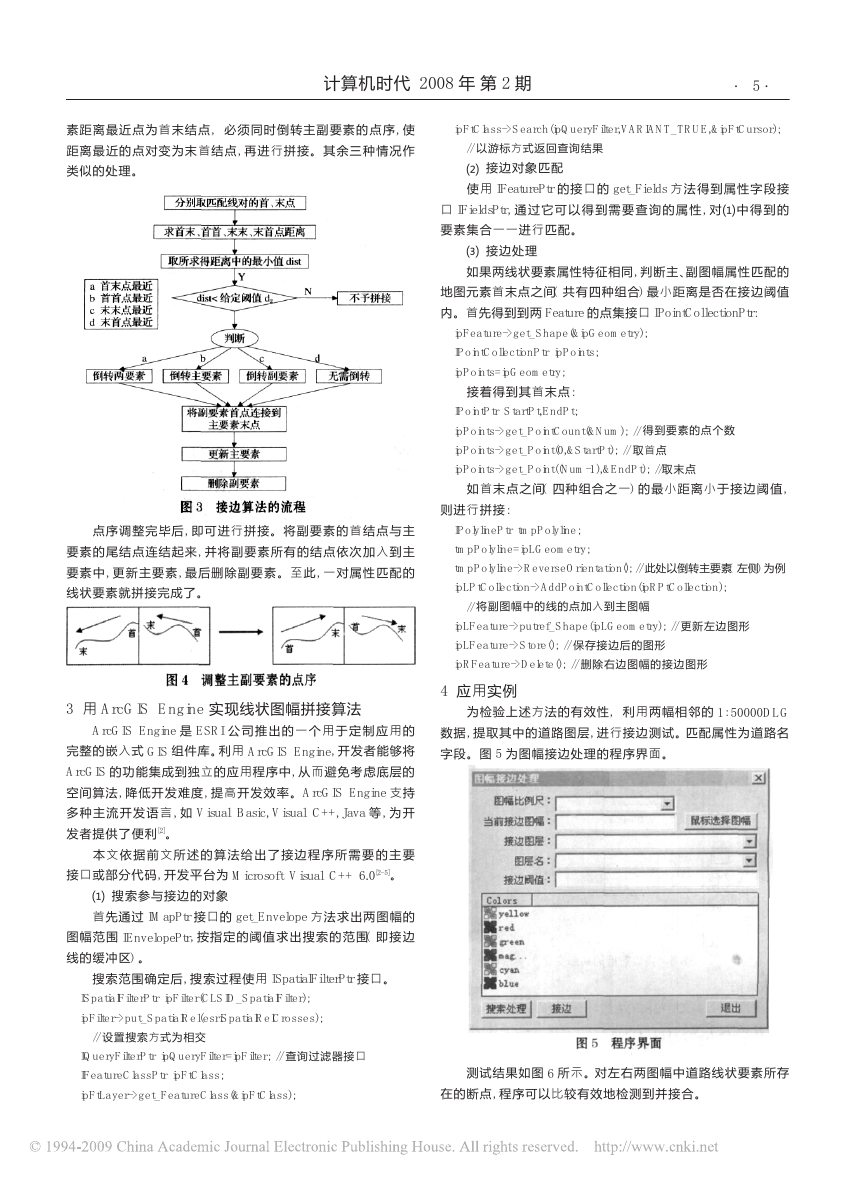

图 3 接边算法的流程

则进行拼接:

点序调整完毕后, 即可进行拼接。将副要素 的 首 结 点 与 主

要素的尾结点连结起来, 并将 副要素所有的结点依次 加 入 到 主

要素中, 更新主要素, 最后删除副要素。至此, 一对属性 匹 配 的

线状要素就拼接完成了。

图 4 调整主副要素的点序

3 用 ArcGIS Engine 实现线状图幅拼接算法

ArcGIS Engine 是 ESRI 公 司 推 出 的 一 个 用 于 定 制 应 用 的

完整的嵌入式 GIS 组件库。利用 ArcGIS Engine, 开发者能够将

ArcGIS 的功能集成到独立的应用程序中, 从而避免考虑底层的

空间算法, 降低开发难度, 提高开发效率。ArcGIS Engine 支持

多 种 主 流 开 发 语 言 , 如 Visual Basic, Visual C++, Java 等 , 为 开

发者提供了便利[2]。

本 文 依 据 前 文 所 述 的 算 法 给 出 了 接 边 程 序 所 需 要 的 主 要

接口或部分代码, 开发平台为 Microsoft Visual C++ 6.0[2- 5]。

⑴ 搜索参与接边的对象

首先通过 IMapPtr 接口的 get_Envelope 方法求出两图幅的

图幅范围 IEnvelopePtr, 按指定的阈 值 求 出 搜 索 的 范 围( 即 接 边

线的缓冲区) 。

搜索范围确定后, 搜索过程使用 ISpatialFilterPtr 接口。

ISpatialFilterPtr ipFilter(CLSID_SpatialFilter);

ipFilter->put_SpatialRel(es riSpatialRelCros s es );

// 设置搜索方式为相交

IQueryFilterPtr ipQueryFilter=ipFilter; // 查询过滤器接口

IFeatureClas s Ptr ipFtClas s ;

ipFtLayer->get_FeatureClas s (&ipFtClas s );

IPolylinePtr tmpPolyline;

tmpPolyline=ipLGeometry;

tmpPolyline->Revers eOrientation(); // 此处以倒转主要素( 左侧) 为例

ipLPtCollection->AddPointCollection(ipRPtCollection);

// 将副图幅中的线的点加入到主图幅

ipLFeature->putref_Shape(ipLGeometry); // 更新左边图形

ipLFeature->Store(); // 保存接边后的图形

ipRFeature->Delete(); // 删除右边图幅的接边图形

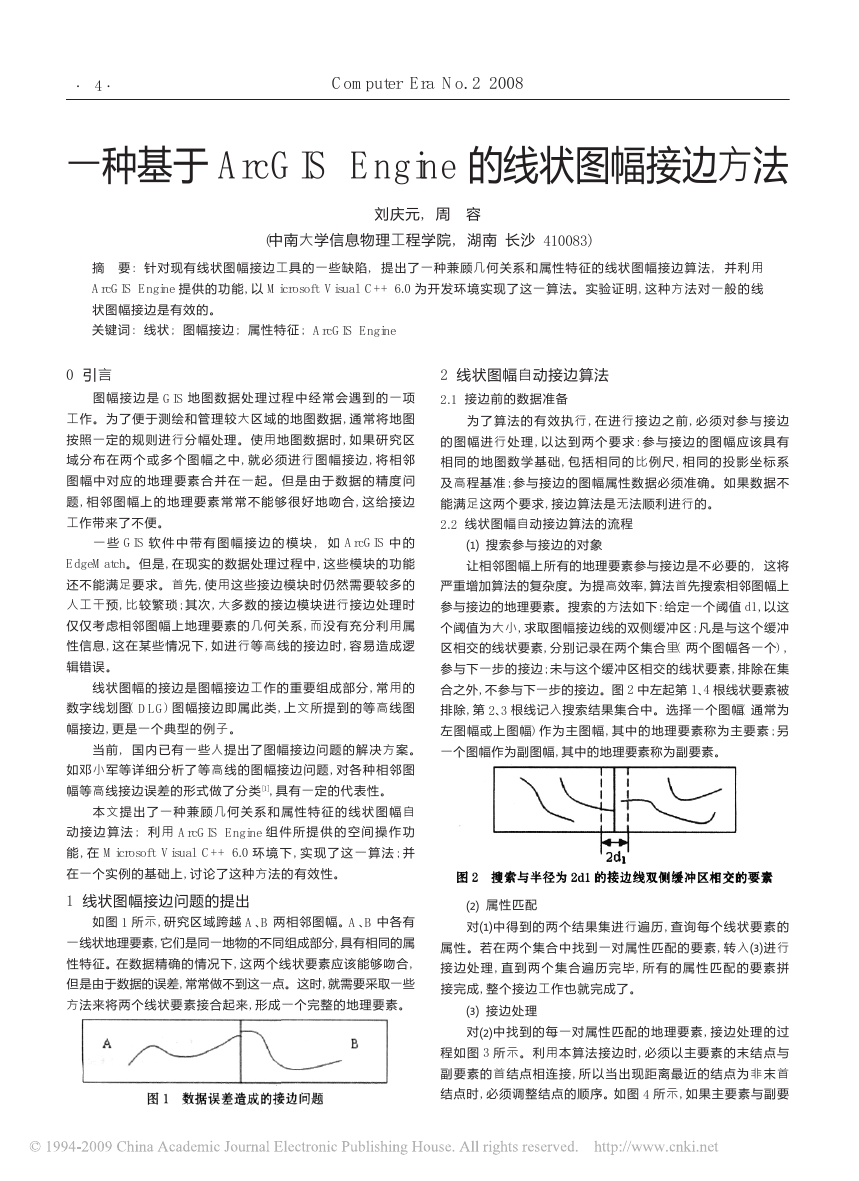

4 应用实例

为检验上述方法的有效性, 利用两幅相邻的 1: 50000DLG

数据, 提取其中的道路图层, 进行接边测试。匹配属性为道路名

字段。图 5 为图幅接边处理的程序界面。

图 5 程序界面

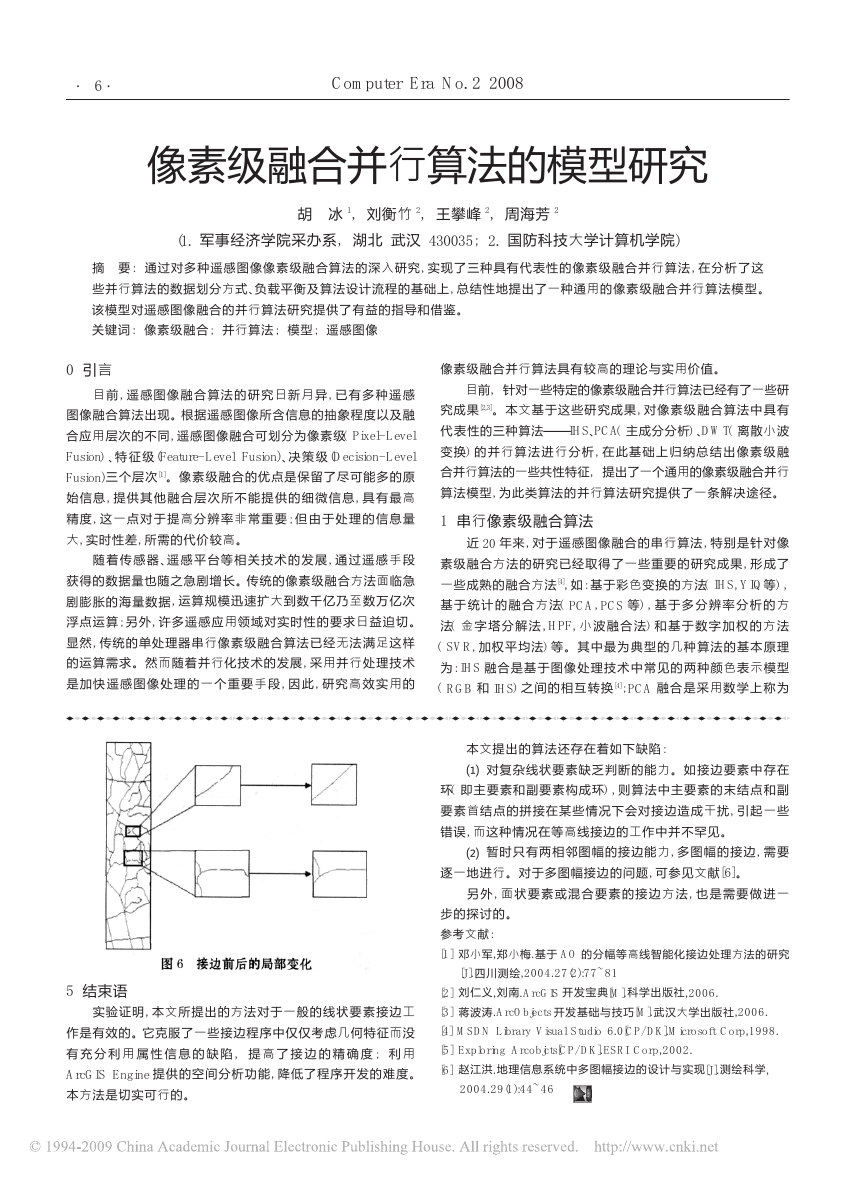

测试结果如图 6 所示。对左右两图幅中道路线状要素所存

在的断点, 程序可以比较有效地检测到并接合。

�

6· ·

Computer Era No. 2 2008

像素级融合并行算法的模型研究

胡 冰 1, 刘衡竹 2, 王攀峰 2, 周海芳 2

(1. 军事经济学院采办系, 湖北 武汉 430035; 2. 国防科技大学计算机学院)

摘 要: 通过对多种遥感图像像素级融合算法的深入研究, 实现了三种具有代表性的像素级融合并 行 算 法, 在 分 析 了 这

些并行算法的数据划分方式、负载平衡及算法设计流程的基础上, 总结性地提出了一种通用的像素级融合并行算法模型。

该模型对遥感图像融合的并行算法研究提供了有益的指导和借鉴。

关键词: 像素级融合; 并行算法; 模型; 遥感图像

0 引言

目 前 , 遥 感 图 像 融 合 算 法 的 研 究 日 新 月 异 , 已 有 多 种 遥 感

图像融合算法出现。根据遥感图像所含信息的抽象程度以及融

合应用层次的不同, 遥感图像融合可划分为像素级( Pixel- Level

Fusion) 、特 征 级(Feature- Level Fusion)、决 策 级(Decision- Level

Fusion)三个层次[1]。像素级融合的优点是保留了尽可能多的原

始 信 息 , 提 供 其 他 融 合 层 次 所 不 能 提 供 的 细 微 信 息 , 具 有 最 高

精 度, 这 一 点 对 于 提 高 分 辨 率 非 常 重 要 ; 但 由 于 处 理 的 信 息 量

大, 实时性差, 所需的代价较高。

随 着 传 感 器 、遥 感 平 台 等 相 关 技 术 的 发 展 , 通 过 遥 感 手 段

获得的数据量也随之急剧增长。传统的像素级融合方法面临急

剧膨胀的海量数据, 运算规模迅速扩大到数千亿乃 至 数 万 亿 次

浮点运算; 另外, 许多遥 感应用领域对实时性的要求日益 迫 切 。

显然, 传统的单处理器串行像素级融合算法已 经无法 满 足 这 样

的运算需求。然而随着并行化技术的发展, 采用并 行 处 理 技 术

是 加 快 遥 感 图 像 处 理 的 一 个 重 要 手 段 , 因 此 , 研 究 高 效 实 用 的

像素级融合并行算法具有较高的理论与实用价值。

目前, 针对一些特定的像素级融合并行算法已经有了一些研

究成果[2,3]。本文基于这些研 究成果, 对 像 素 级 融 合 算 法 中 具 有

代 表 性的三种算法———IHS、PCA( 主成分分析) 、DWT( 离散小 波

变 换) 的 并 行 算 法 进 行 分 析 , 在 此 基 础 上 归 纳 总 结 出 像 素 级 融

合并行算法的一些共性特征, 提出了一个通用的像素级融合并行

算法模型, 为此类算法的并行算法研究提供了一条解决途径。

1 串行像素级融合算法

近 20 年来, 对于遥感图像融合的串行算法, 特 别 是 针 对 像

素级融合方法的研究已经取得 了一些重要的研究成 果, 形 成 了

一些成熟的融合方法[4], 如: 基于彩色变换的方法( IHS, YIQ等) ,

基 于 统 计 的 融 合 方 法( PCA, PCS 等) , 基 于 多 分 辨 率 分 析 的 方

法( 金 字 塔 分 解 法 , HPF, 小 波 融 合 法) 和 基 于 数 字 加 权 的 方 法

( SVR, 加权平均法) 等。其 中 最 为 典 型 的 几 种 算 法 的 基 本 原 理

为: IHS 融 合 是 基 于 图 像 处 理 技 术 中 常 见 的 两 种 颜 色 表 示 模 型

( RGB 和 IHS) 之 间 的 相 互 转 换 [4]; PCA 融 合 是 采 用 数 学 上 称 为

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

本文提出的算法还存在着如下缺陷:

⑴ 对复杂线状要素缺乏判断的能力。如 接 边 要 素 中 存 在

环( 即主要素和副要素构成环) , 则算法中主要素的 末 结 点 和 副

要素首结点的拼接在某 些情况下会对接边造成干扰, 引 起 一 些

错误, 而这种情况在等高线接边的工作中并不罕见。

⑵ 暂时只有两相邻图幅的接边能力, 多图幅 的 接 边, 需 要

逐一地进行。对于多图幅接边的问题, 可参见文献[6]。

另 外 , 面 状 要 素 或 混 合 要 素 的 接 边 方 法 , 也 是 需 要 做 进 一

步的探讨的。

参考文献:

[1] 邓小军,郑小梅.基于 AO 的分幅等高线智能化接边处理方法的研究

[J].四川测绘,2004.27(2):77~81

[2] 刘仁义,刘南.ArcGIS 开发宝典[M].科学出版社,2006.

[3] 蒋波涛.ArcObjects 开发基础与技巧[M].武汉大学出版社,2006.

[4] MSDN Library Visual Studio 6.0[CP/ DK].Microsoft Corp,1998.

[5] Exploring Arcobjcts[CP/ DK].ESRI Corp,2002.

[6] 赵江洪.地理信息系统中多图幅接边的设计与实现[J].测绘科学,

2004.29(1):44~46

▲C E

图 6 接边前后的局部变化

5 结束语

实验证明, 本文所提出的方法对于一般的线 状 要 素 接 边 工

作是有效的。它克服了一些接边程序中仅仅考虑几何特征而没

有 充 分 利 用 属 性 信 息 的 缺 陷 , 提 高 了 接 边 的 精 确 度 ; 利 用

ArcGIS Engine 提供的空间分析功能, 降低了程序开发的难度。

本方法是切实可行的。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc