2008年 3月

第34卷第3期

北京航空航天大学学报

Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics

March 2008

V01.34

No.3

基于续航能力的仿生水下航行器设计及实验

文 力

梁建宏

王田苗

宋永生

(北京航空航天大学机械工程及自动化学院北京100083)

摘

要:SPC3一UUV机器鱼是在北航SPC-2仿生机器鱼UUV平台基础上经过优化改

进,为提高推进效率和续航力专门研制的水下仿生航行器实验平台.通过在泳池静水中对平台

的摄像机测速观测实验和功率数据采集计算机的记录,得到SPC3-UUV速度一频率,功率一频率

特性曲线,由航程估算,得到该平台在不同的拍动频率下续航时间以及估算航程,同时以平台

速度和续航能力为评价原则选择了长航程实验的推进频率,范围定为1.5—1.6 Hz,并在北戴

河长航程实验中得到了验证.SPC-3 UUV航程达到22.761 km,续航时间6.25 h,平均航速

1.03m/s.

关 键词:仿生;推进;水下航行器

中图分类号:TP 24

文献标识码:A

文章编号:1001-5965(2008)03-0340-04

Design and experiment of a underwater vehicle

based on capacity of voyage

Wen Li

Liang Jianhong

Wang Tianmiao

Song Yongsheng

(School of Mechanical Engineering and Automation,Beijing University of Aeronautics and Astronautics,Beijing 100083,China)

Abstract:The SPC一3 UUV prototype is an experimental platform which is especially designed to improve

efficiency of propulsion and capacity of voyage based on the SPC-2 UUV robofish by Beijing University of

Aeronautics and Astronautics.Based on the record of data collection computer and cameral which is used to

measure the speed of SPC-3 UUV in the swimming pool,the speed·frequency and power—frequency curve were

founded.After the estimating the capacity of voyage,the voyage time and voyage on condition of different fre-

quency were calculated,the propulsion frequency could be selected according to the speed and voyage and

range from 1.5 Hz to 1.6 Hz,and it had been testified in the long voyage experiment in Beidaihe.SPC-3 UUV

achieved 22.761 kilometers,and its voyage time was 6.25 h,average speed was 1.03 m/s.

Key words:bionics;propulsion;undersea vehicle

20世纪水下机器人技术作为人类探索海洋

《无人潜航器UUV总体规划》,规划中明确指出

的最主要的手段,水下无人潜航器UUV(Un-

了UUV需进一步在能源系统,推进系统技术以及

manned Undersea Vehicle)于20世纪50年代开始

自主能力等方面投入更多的研究,并将UUV水下

研制,主要用于开采海上石油过程中监测海底情

况与石油管道,70—80年代由于美国海军的需

求,UUV开始逐渐用于监视和侦查、扫雷与通信、

水下情报收集等军事任务.现在UUV作为一种尖

端水下武器,已经受到普遍的重视,各国已经加速

这方面的投入,美国于2005年1月发布了新的

航行器分为便携型、轻型、重型、大型4种,其中便

携型UUV明确规定其重量不可超过45.4 kg,直

径在0.9—2.7 m之间,高载荷下连续工作10 h,

低载荷下连续工作20 h.

2003年,由美国海军需求,伍兹霍尔海洋研

究所研制的“REMUS”UUV水下航行器,由螺旋

收稿日期:2007-06-29

基金项目:国家杰出青年科学基金支持项目(60525314)

作者简介:文力(1983一),男,四川达州人,博士生,alexwen839501@soha.c01.

万方数据

�

第3期

文力等:基于续航能力的仿生水下航行器设计及实验

341

桨推进,体重36.5 kg,在3节的速度下,水下续航

时间为22 h;同年,北京航空航天大学机器人研究

所研制了SPC-2仿生机器鱼UUV平台,重量为

1)采用类似鱼雷的水滴艏流线形,细长比约

为7.3,为满足较小的舱体直径和保持流线形,专

门开发了适合舱体空间的传动系统,推进器和动

45 kg,在游泳池测试中,当拍动频率达到2.5 Hz

力装置占排水量的比例约为7%;

时速度达到1.15m/s,但功耗也达到了240W,在

2004年的北戴河海试中,续航时间为2—3 h,航

程3—4 km.

尽管机器鱼仿生航行器在效率,隐蔽性以及

机动性等方面存在比螺旋桨潜在的优势,但SPC.

2机器鱼实验结果表明在提高续航能力和降低功

耗方面仍然需要做大量工作,才能使仿生机器鱼

平台具有更广阔的水下应用价值.

1

SPC-3 UUV平台主要特点

SPC3一UUV是在北京航空航天大学研发的

SPC-2机器鱼基础上经过大量优化改进,为提高

推进效率和续航能力专门研制的水下仿生航行器

实验平台.为了达到较高的推进效率、较小的阻力

2)分析了整个推进系统能量损耗的环节,采

用优化的配置方案,使得电机驱动环节减少损耗

约15 w、机械传动环节减少损耗约20 w,整个推

进器的待机功耗仅3.5 W;采用了基于MEMS惯

性器件的超低功耗自动控制和导航系统,功耗仅

为1.2 W;

3)采用钛合金拍动机构、碳纤维尾鳍并减小

面积,进一步减少损耗;

4)航行器采用超轻超强碳纤维和阳极化铝

合金作为结构材料,使得结构重量仅占排水量的

15%左右,从而使电池和有效载荷占排水量达到

70%.

2

SPC-3 UUV平台简介

和较大的续航能力,总体设计上具有以下特色:

表1为SPC.3 UUV平台总体参数.

表1

SPC-3 UUV平台参数

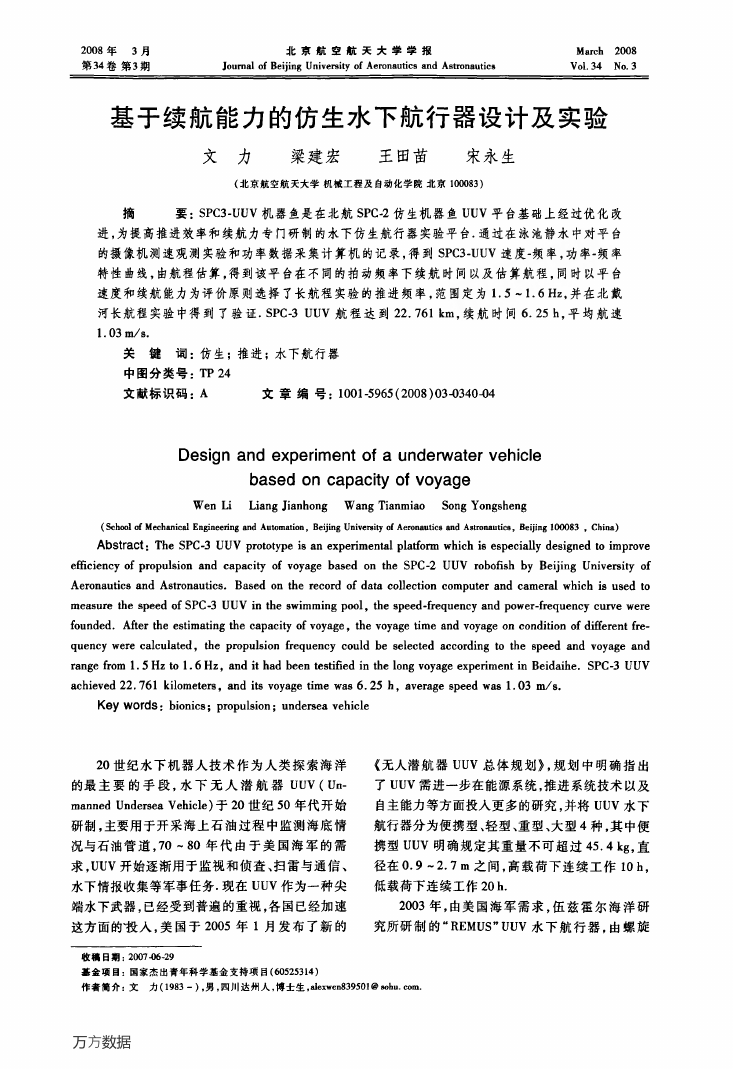

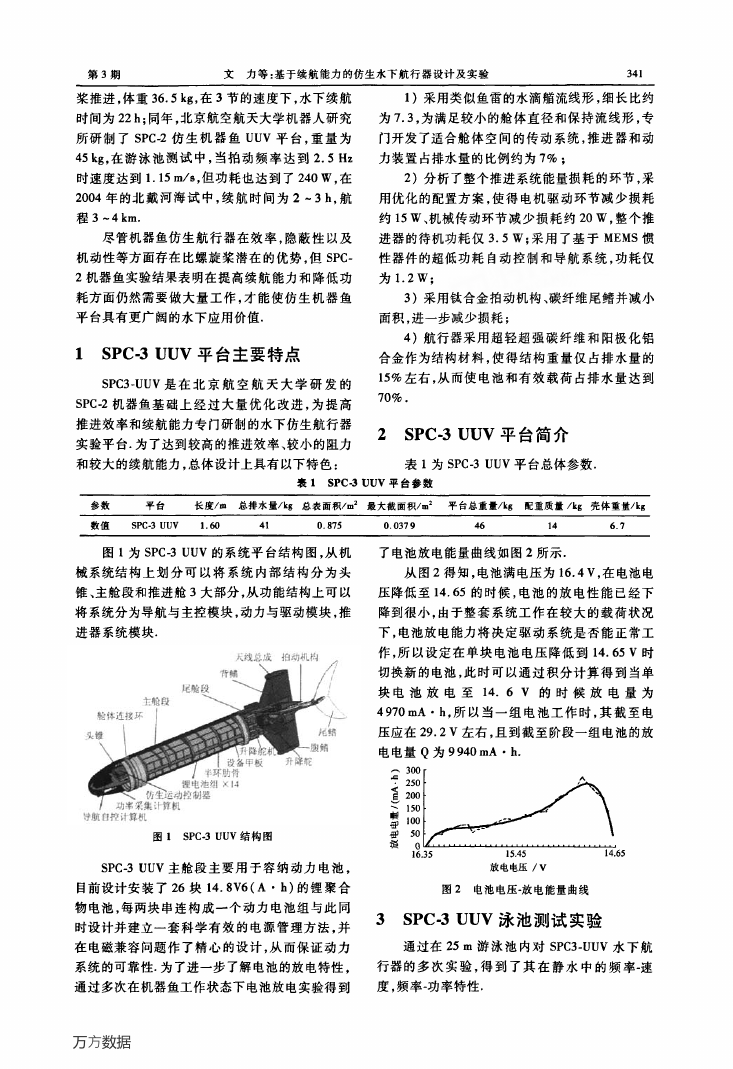

图1为SPC-3 UUV的系统平台结构图,从机

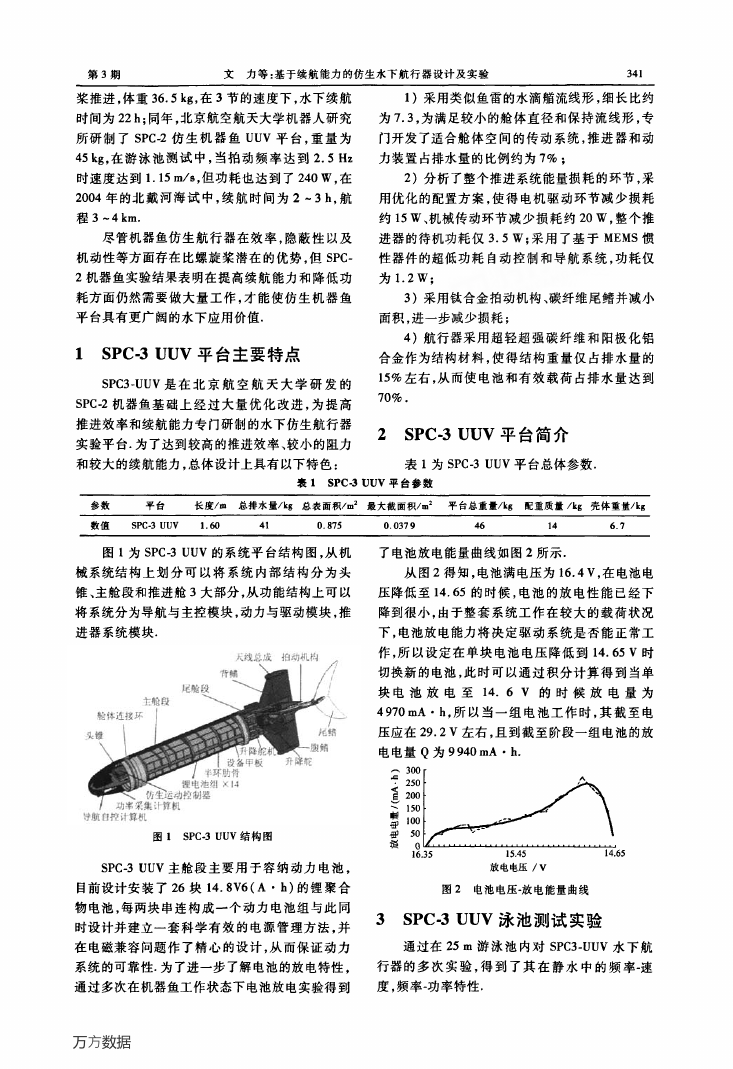

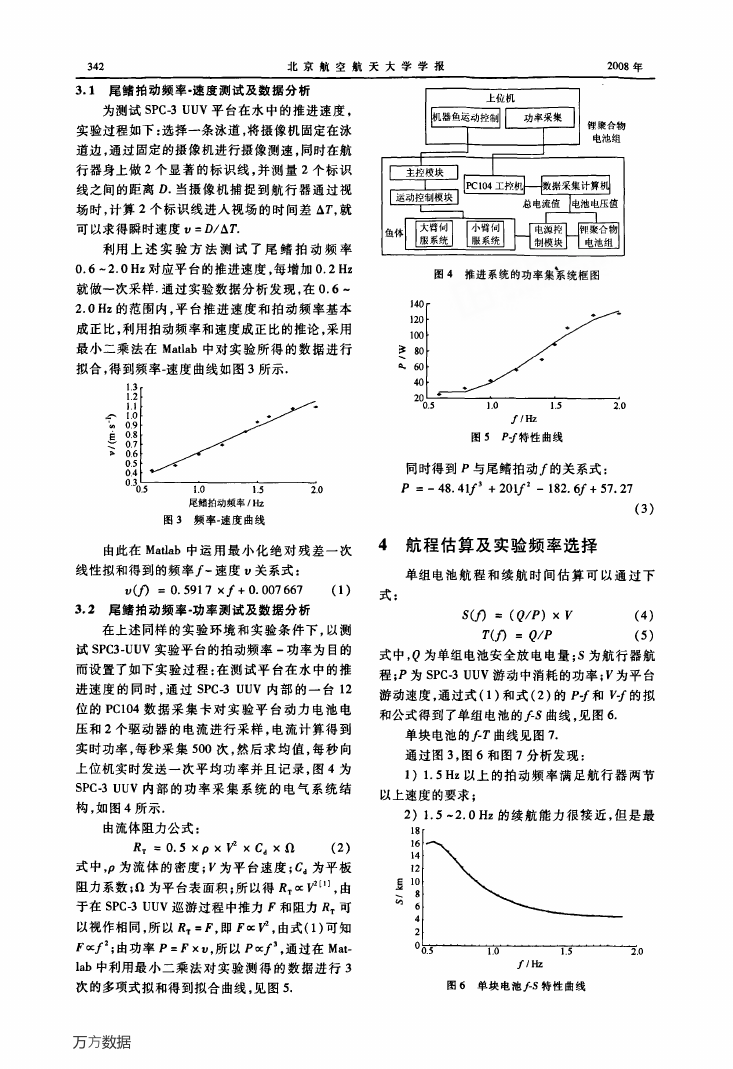

了电池放电能量曲线如图2所示.

械系统结构上划分可以将系统内部结构分为头

从图2得知,电池满电压为16.4V,在电池电

锥、主舱段和推进舱3大部分,从功能结构上可以

将系统分为导航与主控模块,动力与驱动模块,推

进器系统模块.

图1

SPC-3 UUV结构图

SPC.3 UUV主舱段主要用于容纳动力电池,

目前设计安装了26块14.8V6(A·h)的锂聚合

物电池,每两块串连构成一个动力电池组与此同

时设计并建立一套科学有效的电源管理方法,并

在电磁兼容问题作了精心的设计,从而保证动力

系统的可靠性.为了进一步了解电池的放电特性.

通过多次在机器鱼工作状态下电池放电实验得到

万方数据

压降低至14.65的时候,电池的放电性能已经下

降到很小,由于整套系统工作在较大的载荷状况

下,电池放电能力将决定驱动系统是否能正常工

作,所以设定在单块电池电压降低到14.65 V时

切换新的电池,此时可以通过积分计算得到当单

块电池放电至14.6 V的时候放电量为

4970mA·h,所以当一组电池工作时,其截至电

压应在29.2 V左右,且到截至阶段一组电池的放

电电量Q为9 940 mA·h.

一300

号250

{200

萤:器5

脚50

疆

0

16

图2 电池电压-放电能量曲线

3

SPC-3 UUV泳池测试实验

通过在25 m游泳池内对SPC3一UUV水下航

行器的多次实验,得到了其在静水中的频率.速

度,频率一功率特性.

�

342

北京航空航天大学学报

2008龟

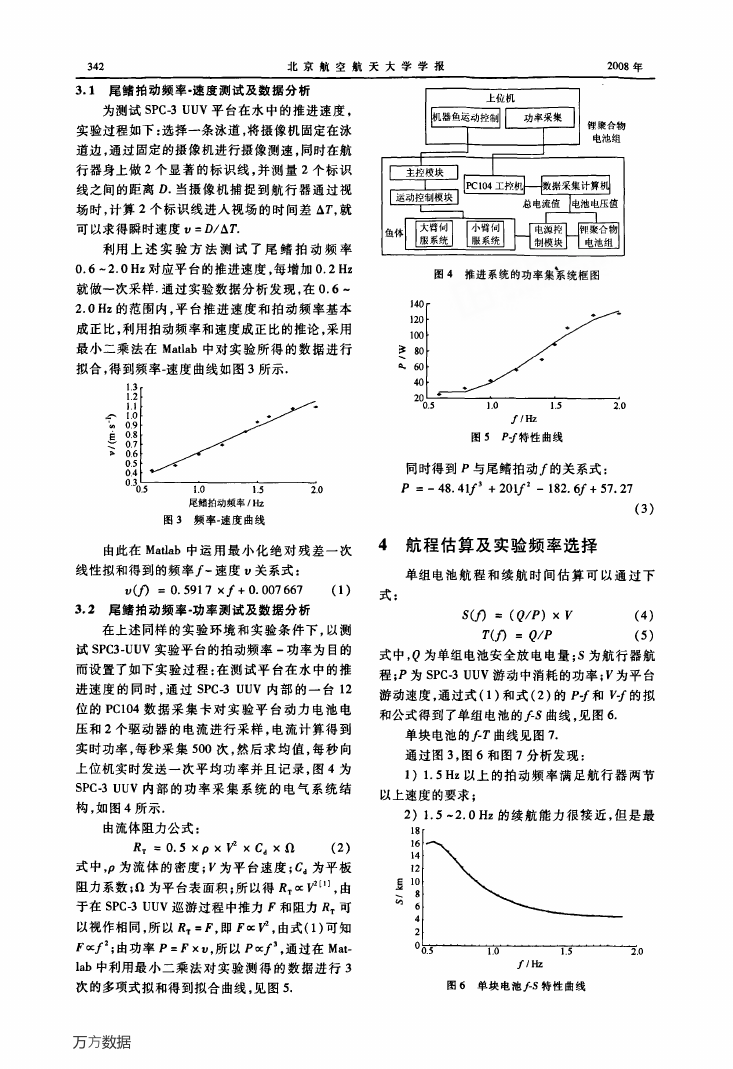

3.1尾鳍拍动频率-速度测试及数据分析

为测试SPC-3 UUV平台在水中的推进速度,

实验过程如下:选择一条泳道,将摄像机固定在泳

道边,通过固定的摄像机进行摄像测速,同时在航

行器身上做2个显著的标识线,并测量2个标识

线之间的距离D.当摄像机捕捉到航行器通过视

场时,计算2个标识线进入视场的时间差△丁,就

可以求得瞬时速度t,=D/AT.

利用上述实验方法测试了尾鳍拍动频率

0.6—2.0 Hz对应平台的推进速度,每增加0.2 Hz

就做一次采样.通过实验数据分析发现,在0.6—

2.0Hz的范围内,平台推进速度和拍动频率基本

成正比,利用拍动频率和速度成正比的推论,采用

最小二乘法在Matlab中对实验所得的数据进行

拟合,得到频率一速度曲线如图3所示.

1

1

i

o l

k o

童o

∑o

》o

o

o

0

尾鳍拍动频率,Hz

图3频率一速度曲线

上位机

。。。。。’—’--_-__。一,__________●_。。_。

器鱼运动控制|I

功率采集

锂聚合物

电池组

主控模块

.IPCI04工控机H数据采集计算圳

堡垫埠型堡堡I_总电赢石—压孺五i云磕

叫圆圆h勰

图4推进系统的功率集絮统框图

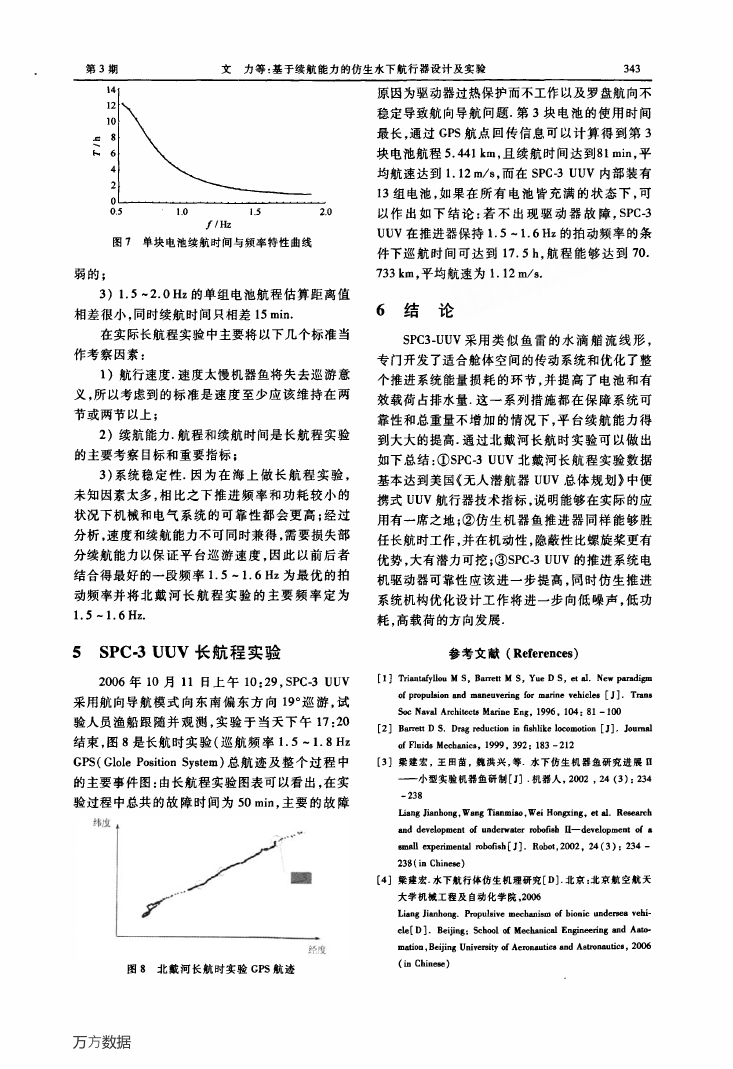

图5

P-f特性曲线

同时得到P与尾鳍拍动,的关系式:

P=一48.41f 3+20if 2—182.6f+57.27

(3)

由此在Matlab中运用最小化绝对残差一次4 航程估算及实验频率选择

线性拟和得到的频率,一速度t,关系式:

u(力=0.591 7×f+0.007667

3.2尾鳍拍动频率-功率测试及数据分析

(1)

式:

在上述同样的实验环境和实验条件下,以测

试SPC3一UUV实验平台的拍动频率一功率为目的

而设置了如下实验过程:在测试平台在水中的推

进速度的同时,通过SPC-3 UUV内部的一台12

位的PCI04数据采集卡对实验平台动力电池电

压和2个驱动器的电流进行采样,电流计算得到

实时功率,每秒采集500次,然后求均值,每秒向

上位机实时发送一次平均功率并且记录,图4为

SPC一3 UUV内部的功率采集系统的电气系统结

构,如图4所示.

由流体阻力公式:

RT=0.5×P×俨×Cd×n

(2)

式中,P为流体的密度;V为平台速度;Cd为平板

阻力系数;Q为平台表面积;所以得R,oc俨[1],由

于在SPC一3 UUV巡游过程中推力F和阻力尺,可

以视作相同,所以R,=F,即F箧俨,由式(1)可知

F%-厂2;由功率P=F×t,,所以PⅨ,3,通过在Mat—

lab中利用最小二乘法对实验测得的数据进行3

单组电池航程和续航时间估算可以通过下

S(力=(Q/P)×V

r(力=Q/P

(4)

(5)

式中,Q为单组电池安全放电电量;S为航行器航

程;P为SPC一3 UUV游动中消耗的功率;V为平台

游动速度,通过式(1)和式(2)的e-f和Ⅳ的拟

和公式得到了单组电池的,S曲线,见图6.

单块电池的户r曲线见图7.

通过图3,图6和图7分析发现:

1)1.5 Hz以上的拍动频率满足航行器两节

以上速度的要求;

2)1.5—2.0 Hz的续航能力很接近,但是最

要、的

博撕H坨m

8

6

4

2

O

次的多项式拟和得到拟合曲线,见图5.

图6单块电池/-s特性曲线

万方数据

�

第3期

文力等:基于续航能力的仿生水下航行器设计及实验

343

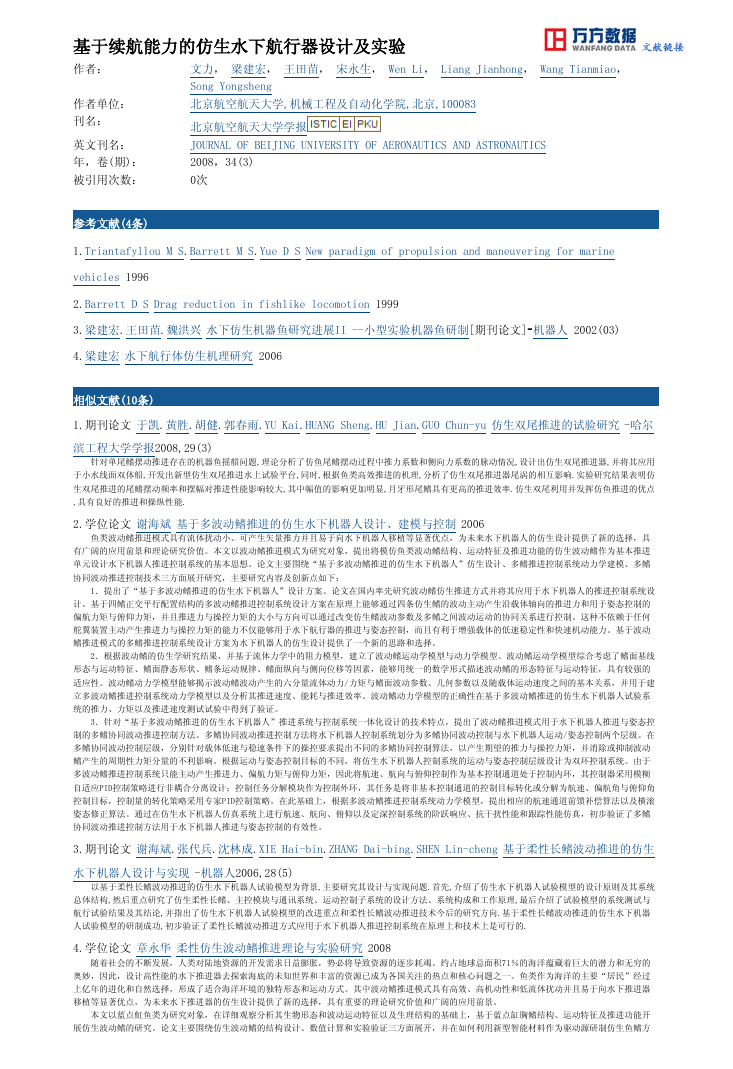

原因为驱动器过热保护而不工作以及罗盘航向不

稳定导致航向导航问题.第3块电池的使用时间

最长,通过GPS航点回传信息可以计算得到第3

块电池航程5.441 km,且续航时间达到81 rain,平

均航速达到1.12 m/s,而在SPC-3 UUV内部装有

13组电池,如果在所有电池皆充满的状态下,可

以作出如下结论:若不出现驱动器故障,SPC-3

UUV在推进器保持1.5—1.6Hz的拍动频率的条

件下巡航时间可达到17.5 h,航程能够达到70.

733 km,平均航速为1.12 m/s.

6 结 论

SPC3一UUV采用类似鱼雷的水滴艏流线形,

专门开发了适合舱体空间的传动系统和优化了整

个推进系统能量损耗的环节,并提高了电池和有

效载荷占排水量.这一系列措施都在保障系统可

靠性和总重量不增加的情况下,平台续航能力得

到大大的提高.通过北戴河长航时实验可以做出

如下总结:①SPC一3 UUV北戴河长航程实验数据

基本达到美国《无人潜航器UUV总体规划》中便

携式UUV航行器技术指标,说明能够在实际的应

用有一席之地;②仿生机器鱼推进器同样能够胜

任长航时工作,并在机动性,隐蔽性比螺旋桨更有

优势,大有潜力可挖;③SPC-3 UUV的推进系统电

机驱动器可靠性应该进一步提高,同时仿生推进

系统机构优化设计工作将进一步向低噪声,低功

耗,高载荷的方向发展.

f/Hz

图7单块电池续航时间与频率特性曲线

弱的;

3)1.5—2.0Hz的单组电池航程估算距离值

相差很小,同时续航时间只相差15 rain.

在实际长航程实验中主要将以下几个标准当

作考察因素:

1)航行速度.速度太慢机器鱼将失去巡游意

义,所以考虑到的标准是速度至少应该维持在两

节或两节以上;

2)续航能力.航程和续航时间是长航程实验

的主要考察目标和重要指标;

3)系统稳定性.因为在海上做长航程实验,

未知因素太多,相比之下推进频率和功耗较小的

状况下机械和电气系统的可靠性都会更高;经过

分析,速度和续航能力不可同时兼得,需要损失部

分续航能力以保证平台巡游速度,因此以前后者

结合得最好的一段频率1.5—1.6 Hz为最优的拍

动频率并将北戴河长航程实验的主要频率定为

1.5.1.6Hz.

5

SPC.3 UUV长航程实验

参考文献(References)

2006年lO月11日上午10:29,SPC-3 UUV

采用航向导航模式向东南偏东方向19。巡游,试

验人员渔船跟随并观测,实验于当天下午17:20

结束,图8是长航时实验(巡航频率1.5—1.8 Hz

GPS(Glole Position System)总航迹及整个过程中

的主要事件图:由长航程实验图表可以看出,在实

验过程中总共的故障时间为50 rain,主要的故障

[1]TriⅫ曲uou M S,Barrett M S,Yue D S,et a1.New paradigm

of propulsion and maneuvering for marine vehicles[J】.Trans

soc Naval Architects Marine Eng。1996。104:81—100

[2]Barrett D S.Drag reduction in fishlike locomotion[J].Journal

of Fluids Mechanics,1999,392:183—212

[3]梁建宏,王田苗,魏洪兴,等.水下仿生机器鱼研究进展n

——小型实验机器鱼研制[J].机器人,2002,24(3):234

—238

Liang Jianhong,Wang Tianmiao,Wei Hongxing,et a1.Research

and development of underwater rebofish II--development of U

small experimental robofish[J].Robot,2002,24(3):234—

238(in Chinese)

[4]粱建宏.水下航行体仿生机理研究[D].北京:北京航空航天

大学机械工程及自动化学院。2006

Liang Jianhong.Propulsive mechanism of bionic undersea vehi—

ere[D].Beijing:School of Mechanical Engineering and A8¨

marion,Beijing University of Aeronautics and Astronautics,2006

图8北戴河长航时实验GPS航迹

(in Chinese)

万方数据

�

基于续航能力的仿生水下航行器设计及实验

作者:

文力, 梁建宏, 王田苗, 宋永生, Wen Li, Liang Jianhong, Wang Tianmiao,

作者单位:

刊名:

Song Yongsheng

北京航空航天大学,机械工程及自动化学院,北京,100083

北京航空航天大学学报

英文刊名:

JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

年,卷(期):

2008,34(3)

0次

被引用次数:

参考文献(4条)

1.Triantafyllou M S.Barrett M S.Yue D S New paradigm of propulsion and maneuvering for marine

vehicles 1996

2.Barrett D S Drag reduction in fishlike locomotion 1999

3.梁建宏.王田苗.魏洪兴 水下仿生机器鱼研究进展II --小型实验机器鱼研制[期刊论文]-机器人 2002(03)

4.梁建宏 水下航行体仿生机理研究 2006

相似文献(10条)

1.期刊论文 于凯.黄胜.胡健.郭春雨.YU Kai.HUANG Sheng.HU Jian.GUO Chun-yu 仿生双尾推进的试验研究 -哈尔

滨工程大学学报2008,29(3)

针对单尾鳍摆动推进存在的机器鱼摇艏问题,理论分析了仿鱼尾鳍摆动过程中推力系数和侧向力系数的脉动情况,设计出仿生双尾推进器,并将其应用

于小水线面双体船,开发出新型仿生双尾推进水上试验平台,同时,根据鱼类高效推进的机理,分析了仿生双尾推进器尾涡的相互影响.实验研究结果表明仿

生双尾推进的尾鳍摆动频率和摆幅对推进性能影响较大,其中幅值的影响更加明显,月牙形尾鳍具有更高的推进效率.仿生双尾利用并发挥仿鱼推进的优点

,具有良好的推进和操纵性能.

2.学位论文 谢海斌 基于多波动鳍推进的仿生水下机器人设计、建模与控制 2006

鱼类波动鳍推进模式具有流体扰动小、可产生矢量推力并且易于向水下机器人移植等显著优点,为未来水下机器人的仿生设计提供了新的选择,具

有广阔的应用前景和理论研究价值。本文以波动鳍推进模式为研究对象,提出将模仿鱼类波动鳍结构、运动特征及推进功能的仿生波动鳍作为基本推进

单元设计水下机器人推进控制系统的基本思想。论文主要围绕“基于多波动鳍推进的仿生水下机器人”仿生设计、多鳍推进控制系统动力学建模、多鳍

协同波动推进控制技术三方面展开研究,主要研究内容及创新点如下:

1.提出了“基于多波动鳍推进的仿生水下机器人”设计方案。论文在国内率先研究波动鳍仿生推进方式并将其应用于水下机器人的推进控制系统设

计。基于四鳍正交平行配置结构的多波动鳍推进控制系统设计方案在原理上能够通过四条仿生鳍的波动主动产生沿载体轴向的推进力和用于姿态控制的

偏航力矩与俯仰力矩,并且推进力与操控力矩的大小与方向可以通过改变仿生鳍波动参数及多鳍之间波动运动的协同关系进行控制。这种不依赖于任何

舵翼装置主动产生推进力与操控力矩的能力不仅能够用于水下航行器的推进与姿态控制,而且有利于增强载体的低速稳定性和快速机动能力。基于波动

鳍推进模式的多鳍推进控制系统设计方案为水下机器人的仿生设计提供了一个新的思路和选择。

2.根据波动鳍的仿生学研究结果,并基于流体力学中的阻力模型,建立了波动鳍运动学模型与动力学模型。波动鳍运动学模型综合考虑了鳍面基线

形态与运动特征、鳍面静态形状、鳍条运动规律、鳍面纵向与侧向位移等因素,能够用统一的数学形式描述波动鳍的形态特征与运动特征,具有较强的

适应性。波动鳍动力学模型能够揭示波动鳍波动产生的六分量流体动力/力矩与鳍面波动参数、几何参数以及随载体运动速度之间的基本关系,并用于建

立多波动鳍推进控制系统动力学模型以及分析其推进速度、能耗与推进效率。波动鳍动力学模型的正确性在基于多波动鳍推进的仿生水下机器人试验系

统的推力、力矩以及推进速度测试试验中得到了验证。

3.针对“基于多波动鳍推进的仿生水下机器人”推进系统与控制系统一体化设计的技术特点,提出了波动鳍推进模式用于水下机器人推进与姿态控

制的多鳍协同波动推进控制方法。多鳍协同波动推进控制方法将水下机器人控制系统划分为多鳍协同波动控制与水下机器人运动/姿态控制两个层级。在

多鳍协同波动控制层级,分别针对载体低速与稳速条件下的操控要求提出不同的多鳍协同控制算法,以产生期望的推力与操控力矩,并消除或抑制波动

鳍产生的周期性力矩分量的不利影响。根据运动与姿态控制目标的不同,将仿生水下机器人控制系统的运动与姿态控制层级设计为双环控制系统。由于

多波动鳍推进控制系统只能主动产生推进力、偏航力矩与俯仰力矩,因此将航速、航向与俯仰控制作为基本控制通道处于控制内环,其控制器采用模糊

自适应PID控制策略进行非耦合分离设计;控制任务分解模块作为控制外环,其任务是将非基本控制通道的控制目标转化或分解为航速、偏航角与俯仰角

控制目标,控制量的转化策略采用专家PID控制策略。在此基础上,根据多波动鳍推进控制系统动力学模型,提出相应的航速通道前馈补偿算法以及横滚

姿态修正算法。通过在仿生水下机器人仿真系统上进行航速、航向、俯仰以及定深控制系统的阶跃响应、抗干扰性能和跟踪性能仿真,初步验证了多鳍

协同波动推进控制方法用于水下机器人推进与姿态控制的有效性。

3.期刊论文 谢海斌.张代兵.沈林成.XIE Hai-bin.ZHANG Dai-bing.SHEN Lin-cheng 基于柔性长鳍波动推进的仿生

水下机器人设计与实现 -机器人2006,28(5)

以基于柔性长鳍波动推进的仿生水下机器人试验模型为背景,主要研究其设计与实现问题.首先,介绍了仿生水下机器人试验模型的设计原则及其系统

总体结构,然后重点研究了仿生柔性长鳍、主控模块与通讯系统、运动控制子系统的设计方法、系统构成和工作原理,最后介绍了试验模型的系统测试与

航行试验结果及其结论,并指出了仿生水下机器人试验模型的改进重点和柔性长鳍波动推进技术今后的研究方向.基于柔性长鳍波动推进的仿生水下机器

人试验模型的研制成功,初步验证了柔性长鳍波动推进方式应用于水下机器人推进控制系统在原理上和技术上是可行的.

4.学位论文 章永华 柔性仿生波动鳍推进理论与实验研究 2008

随着社会的不断发展,人类对陆地资源的开发需求日益膨胀,势必将导致资源的逐步耗竭。约占地球总面积71%的海洋蕴藏着巨大的潜力和无穷的

奥妙,因此,设计高性能的水下推进器去探索海底的未知世界和丰富的资源已成为各国关注的热点和核心问题之一。鱼类作为海洋的主要“居民”经过

上亿年的进化和自然选择,形成了适合海洋环境的独特形态和运动方式。其中波动鳍推进模式具有高效、高机动性和低流体扰动并且易于向水下推进器

移植等显著优点,为未来水下推进器的仿生设计提供了新的选择,具有重要的理论研究价值和广阔的应用前景。

本文以蓝点魟鱼类为研究对象,在详细观察分析其生物形态和波动运动特征以及生理结构的基础上,基于蓝点缸胸鳍结构、运动特征及推进功能开

展仿生波动鳍的研究。论文主要围绕仿生波动鳍的结构设计、数值计算和实验验证三方面展开,并在如何利用新型智能材料作为驱动源研制仿生鱼鳍方

�

面做了初步尝试和探讨,为仿生水下推进器的发展方向抛砖引玉,主要研究内容如下:

1.仿生鱼鳍波动推进系统的设计与分析。结合实验室早期对仿生对象蓝点角工的定性观察和引用了L.J.Rosenberger等人大量的相关研究结论,深

入开展了仿生对象生物形态、胸鳍波动运动特征以及生理结构等方面的研究,给出了这些参数随着游速变化的定量趋势,为仿生鱼鳍波动推进机构的设

计和控制提供了客观依据和科学指导。根据仿生对象研究启示,基于模块化设计理念,在国内率先研制成功仿生蓝点魟模型。深入分析了仿生蓝点缸鱼

鳍鳍条的运动学和动力学特性,与此同时建立了鱼鳍波动推进的运动学与动力学模型,并对鱼鳍波动推进力和推进速度进行了理论推导。针对仿生蓝点

缸推进系统与控制系统一体化设计的技术特点,提出了蓝点魟胸鳍用于推进与姿态控制的控制方法,通过主动调节多个设计参数实现推进器的巡游、转

弯、沉浮等基本运动方式,结合水下红外传感器阵列实现避障功能。

2.仿生鱼鳍波动推进的数值计算。建立了以仿生蓝点魟为样本的简化二维及三维胸鳍波动运动模型,以不可压缩非稳定的N-S方程为主控方程,基于

有限体积法与非结构网格的SIMPLE算法的控制方程离散,结合动网格技术,对仿生鳍条摆动过程和鱼鳍波动过程进行数值计算,综合分析了运动学参数

、波动模式、波动鳍鳍面形状、鳍条刚度和倾角对游动性能的影响。给出了鱼鳍波动游动时流场信息以及总体受力情况,显示出了反卡门涡街的形成

,并从涡动力学角度揭示了推力产生的流体力学机理。数值计算结果的正确性在随后的实验研究得以验证。 3.仿生鱼鳍波动推进的实验研究。根据测试

对象和测试内容的不同,分为鳍条摆动过程实验测试和仿生波动鱼鳍测量实验。鳍条摆动过程实验测试系统由运动机构及其控制系统、流场显示系统和

测力系统组成。运动机构及其控制系统能模拟鳍条摆动的运动过程,流场显示系统能获得摆动运动流场涡结构的演化过程,测力系统能正确测量摆动运

动过程中鳍条所受升阻力的变化规律。仿生鱼鳍波动实验系统则包括游速测量系统、推进力测量系统和功率测量系统组成,采用正交试验设计方案,分

别使用极差分析和方差分析对波频、波幅、波长等运动学参数,波动模式,鱼鳍鳍面形状以及他们之间交互作用对游动速度、推进力、效率的影响进行

详细的分析。同时还进行了鳍条刚度对游动性能影响的对比实验。实验结果较好地验证了理论推导和数值计算结论的可信性和正确性。

4.仿生鱼鳍装置的初步改进。机电系统在工作原理、外形和性能等方面都与动物肌肉存在很大区别,尤其是缺乏类似动物“肌腱”的高性能储能元

件。因此,本文在利用更接近肌肉驱动特征的智能材料作为驱动源的柔性仿生鱼鳍研究上做了一些探讨性工作。通过分析比较目前常见和相对比较成熟

的几种智能材料的性能,最终选定N<,i>T<,i>形状记忆合金材料。同时针对柔性仿生鱼鳍的结构特点以及形状记忆合金材料本身的特性,提出了以一对

差动方式安装的具有单向形状记忆效应的薄板状形状记忆合金作为鳍条基本单元,以应变传感器检测和反馈形状记忆合金薄板弯曲形变量,以模糊控制

作为基本运动控制算法,实现了柔性鱼鳍的摆动和波动运动。通过实验给出了形状记忆合金鳍条弯曲输出力与薄板厚度的关系,鳍条最大偏转角度与厚

度的关系以及加热电流占空比与鳍条最大偏转角度的关系,对仿生鱼鳍的设计进行了初步的优化。

5.期刊论文 敬军.胡刚义.许建.杨晔.尹协振.Jing Jun.Hu Gang-yi.Xu Jan.Yang Yie.Yin Xie-zhen 水下航行体

应用鱼类仿生推进技术的试验研究 -中国舰船研究2007,2(6)

水下仿生推进技术将是水下航行体推进技术的革命,这种推进方式是仿生学和水下航行体推进结合的产物,突破了传统的螺旋桨推进理论.初步研究了

水下航行体仿生推进技术,以及波状摆动推进中C形起动模式使用不同形状尾鳍的流场结构及动力性能.一般可以将尾鳍形状划分为对称与不对称两大类

,选择矩形和三角形作为这两类尾鳍的代表,对其进行了流动显示以及力矩和力测量.研究发现,两种尾鳍模型具有截然不同的流场结构:矩形会在翼尖处产

生一个主涡环,而三角形会在尖角上下出现两个涡环.不同的尾迹流场结构有着不同的动力学效果.据此对比分析了不同形状的尾鳍在波状摆动推进中各自

的优缺点,在此基础上进一步分析了尾鳍形状在实际工程中的应用.

6.学位论文 王光明 仿鱼柔性长鳍波动推进理论与实验研究 2007

仿鱼长鳍波动推进水下机器人不仅是一种具有新颖推进方式的、复杂的智能机器人系统,而且是一种新概念的水下航行器,无论在军事还是民用领

域都有着广阔的应用前景。论文以弓鳍目鱼“尼罗河魔鬼”为仿生对象,主要围绕弓鳍目长背鳍波动推进模式鱼类游动的仿生学研究、仿生波动鳍建模

与动力分析、仿生波动鳍结构参数与运动参数对推进性能影响等开展一些理论与实验研究方面的探索性工作,为工程上建立实用的仿生柔性长鳍简化模

型及其简化准则提供依据,为研制具有灵活机动和高效推进能力的水下仿生航行器奠定基础。

论文的主要工作和研究成果包括:

(1)建立了鱼类柔性长鳍波动推进的运动学数据库,提取了弓鳍目推进模式鱼的身体形态特征、结构特征和稳态游动的基本运动特征,为仿生波动鳍

形态学和运动学建模、波动推进理论验证、计算流体仿真的形体构造与运动描述以及仿生波动鳍机械推进装置设计奠定了仿生学基础。

(2)从活鱼的运动学数据出发,利用改进的大摆幅伸长体模型,完成了对“尼罗河魔鬼”长背鳍波动推进的动力学分析。结果显示:在每秒

0.728~0.985鳍长的特征游速范围内,“尼罗河魔鬼”长背鳍波动推进的水动力学效率介于81.664%~86.420%之间,且随速度增大而增大,表明长背

鳍波动推进游动是一种适应水中环境的高效游动模式。

(3)研究了柔性长鳍波动推进模式能量和动量传输方式的有效性,探讨了长鳍波动推进力产生的非定常机理。结果表明:通过允许大量的水被小质量

的鳍面推动,柔性长鳍波动推进提供了一种有效的动量传递的方式;定性分析柔性长背鳍波动推进是由流体延迟脱流现象产生的结果,在大攻角条件下

波动鳍产生的非定常升力和阻力是由同一机理引起,不同于小攻角条件下力产生的定常机理。

(4)提出了“刚性鳍条简谐摆动+鳍面薄膜柔性变形”的仿生波动鳍运动和变形模型,建立了仿生鳍的动力平衡方程。为简化分析和计算仿生波动鳍

运动的动力学性能提供了解析模型。

(5)基于仿生实验测试平台,对仿生波动鳍推进进行了实验研究,采用正交实验设计方法对仿生波动鳍推进实验方案进行了整体优化,综合应用极差

分析和方差分析对实验测量数据进行分析,成功地从实验角度研究了仿生波动鳍结构参数和运动参数对推进性能的影响,实验研究发现:

1) 鳍条形状、鳍条摆频、波数和鳍面材料硬度是影响仿生鳍波动推进整体性能的主要因素;

2) 增大鳍条摆频是提高仿生波动鳍推进运动性能和水动性能最直接也是最有效的途径;

3) 波动长鳍形状是影响仿生鳍推进功率和推进效率的首要因素,增大鳍面展弦比可提高推进速度,但推进效率会降低,适当改变鳍条倾角,不仅可

提高推进速度和推进加速度,同时也提高推进效率;

4) 相同条件下软鳍面仿生鳍的推进效率明显高于硬鳍面仿生鳍的推进效率。

上述研究工作和取得结果对进一步开展仿鱼长鳍波动推进机理研究和研制新型水下仿鱼长鳍波动推进航行器,即具有重要的理论意义,又具有潜在

的应用价值。

7.期刊论文 苏柏泉.王田苗.梁建宏.李平.SU Baiquan.WANG Tianmiao.LIANG Jianhong.LI Ping 仿生鱼尾鳍推进

并联机构设计 -机械工程学报2009,45(2)

仿生尾鳍推进水下机器人的核心问题之一是推进机构的设计及其运动控制,而如何减小推进机构的体积,实现对鱼类尾鳍典型运动的精确模拟是其中

的关键因素.提出一种新结构形式的两关节并联仿生尾鳍推进机构.基于该推进机构的简化模型,分析组成机构各杆件的运动规律,以及拍动中位角和各连

杆长度之间的关系,对推进机构所占空间进行对比分析.提出转弯性能和机构奇异点对推进机构各杆件的约束条件.结果表明该并联结构方式可以实现转向

,也减小推进机构占用空间.针对典型参数,对尾鳍机构进行运动仿真,结果肯定设计的合理性,为水下仿生机器人的尾鳍推进机构提供一种设计方案.

8.学位论文 徐海军 柔性长背鳍波动仿生装置的结构设计与仿真技术研究 2005

受自然界鱼类推进的快速性和高效性启发,仿鱼推进技术研究已成为水下推进技术研究的热点。“尼罗河魔鬼”鱼经过数百万年的自然演化,具有

独特的形体结构和运动方式,能很好地适应水生环境。其躯体细长,游动时身体保持直线,通过轻质柔软的长背鳍波动运动实现自身的游动。

论文以“尼罗河魔鬼”鱼柔性长背鳍作为仿生对象,设计了仿生装置,并对仿生装置的结构设计及仿真技术等内容进行了研究。通过建立“尼罗河

魔鬼”鱼的游动观测系统,对样本进行仿生运动学实验观测,分析了柔性长背鳍的结构和波动推进原理;在适当的简化条件下,对柔性长背鳍的运动学

问题进行数学建模与计算仿真,确定了仿生装置的设计参数。根据设计参数和数学建模的结果,设计出柔性长背鳍运动的仿生装置,并在三维CAD软件中

进行零件建模和虚拟装配;利用CAE软件对仿生装置中关键零件进行了基于有限元法的结构静力分析和振动模态分析;最后,对仿生装置的波动运动进行

运动仿真,根据仿真结果试制仿生装置样机,并对样机进行静水推进试验,分析了试验结果。

试验结果表明,根据柔性长背鳍波动推进机理设计的仿生装置,实现了波动推进运动,验证了设计的可行性;另一方面,对试验结果的分析也验证

波动推进机理,并可以促进对该机理的进一步研究。

9.期刊论文 毛富志.潘紫微.邱支振.许立美.Mao Fuzhi.Pan Ziwei.Qiu Zhizhen.Xu Limei 半转叶轮仿生推进器的

�

实验研究 -机械传动2009,33(5)

半转叶轮仿生推进器是基于半转机构实现Weis-Fogh效应仿生原理的新型船舶推进器,其推进原理不同于普通的螺旋桨,为探求其工作特性及推进力和

推进效率等参数,设计了合理的试验方案进行模型试验研究.试验数据由数据采集卡NI DAQPad-6020E采集,并用Matlab软件进行处理和分析.结果表明,当

叶片与固壁之间的间隙为11cm、吃水深度为30cm、电动机的输入频率为50Hz时,推进效率最高,推力最大,具有明显的优点.

10.学位论文 徐勤花 仿生鱼尾推进船模研究 2007

本文在分析国内外仿生鱼尾推进技术的发展历史和研究现状,以及现有船舶、潜器推进方式的基础上,提出了将仿生鱼尾推进技术应用于水上船舶

设计的新观点,开展了仿生鱼尾推进船模的研究工作。

首先,总结了鱼类游动方式仿生技术的发展历史、研究现状和应用情况。简单介绍了鱼类推进模式的特点、仿生鱼尾推进器的基本特征和应用前景

。

其次,提出了几种将仿生鱼尾推进技术应用于船模的结构方案,并实际设计制造了其中两种方案的船模。对实现仿生鱼尾摆动的曲柄摇杆机构进行

了计算机辅助设计,并利用MATLAB/Simulink对其进行了运动学仿真。鉴于曲柄摇杆机构存在运动死点以及运动过程中速度不均匀的现象,提出了一种新

型“能实现往复直动的旋转机构”,该机构尽管仍然存在变向瞬间的冲击现象,但却不存在运动死点,并且在连续不断的工作行程中实现鱼尾的往复匀

速摆动;同时,若从设计角度减少运动惯量(或增加能量缓冲垫)的话,变向瞬间的冲击力也可得到大幅度降低,且起到节能、降低噪音的效果。

再次,简单介绍了船舶快速性、船舶阻力的起因及其分类,并详细总结了水阻力的近似计算方法,其中包括摩擦阻力的近似计算、压差阻力的近似

计算、兴波阻力的近似计算。最后根据船舶摩擦阻力的计算步骤计算了我们设计制作的仿生鱼尾推进船模的摩擦阻力。

在本文的第五章我们对仿生鱼尾推进力的影响因素进行了分析,并利用量纲分析和相似性原理对仿生鱼尾的柔性模型和刚性模型推导出了相应的推

进力近似计算公式,该计算模型对于进一步研究将船模实验数据换算到实型设计中去奠定了理论基础,并指出了船模实验的思路和方法。最后,简单介

绍了我们设计的两种分别用于测量摆动式仿生鱼尾推进器推进力和仿蛙式推进器推进力的实验设备方案和原理。

在本文的第六章总结了全文的主要工作内容,以及有关仿生鱼尾推进船模研究需要进一步开展的工作。

在本文的附录II部分介绍了作者在研究仿生鱼尾推进船模传动链的优化设计过程中,为了求解弱病态线性方程组而提出的一种超几何球法。

本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_bjhkhtdxxb200803021.aspx

授权使用:胡乃志(wfhygcdx),授权号:cd2daa8f-dac5-4b30-b18d-9df300f53cb5

下载时间:2010年9月16日

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc